玉米赤霉烯酮对养猪业的危害

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:9

养猪场使用的饲料在加工、储存和运输过程中容易发生霉变,霉变后产生的霉菌毒素不仅污染饲料、降低营养价值,还会引起猪产生一系列的健康问题,如出现中毒、腹泻、生长和繁殖障碍等症状,严重影响猪的生产。

本文简要介绍了霉菌和霉菌毒素对猪的危害以及对霉菌毒素中毒的综合防控措施,以期为猪的绿色、健康养殖提供参考和帮助。

一、霉菌与霉菌毒素霉菌也叫丝状真菌,即“发霉的真菌”。

在潮湿、温暖的地方,很多物品上长出的肉眼可见,呈绒毛状、絮状或蛛网状的菌落就是霉菌。

有些霉菌是有益菌,可用于制作酱料、酶制剂或酿酒的原料,但霉菌毒素对猪的危害与防控文│武玉华(山东省沂水县畜牧发展促进中心)有些霉菌在谷物(玉米、小麦、高粱、棉籽等)或饲料上生长繁殖,会产生二次代谢产物,对生猪健康有害,这就是霉菌毒素。

1.霉菌的种类。

按生活习性分,霉菌可分为田间霉菌和仓储霉菌两种。

田间霉菌主要包括青霉菌属、麦角菌属和镰孢菌属(梭霉菌属),谷物收获前即可感染。

阴冷、潮湿的气候有利于这类菌的生长繁殖,但遇干旱、高温等应激因素时,也容易繁殖,如玉米收获前遇到干旱气候、高温高热、虫害、收获时机械损伤等,均可诱使田间霉菌感染。

仓储霉菌主要以曲霉菌属和青霉菌属为主,如遇适宜条件,在仓储环境中会生长繁殖。

收获后的玉米储存在仓库中,温度合适时,玉米粒继续呼吸产生水分,湿度增加,促进霉菌生长繁殖;春秋季节,冷暖空气交替,有利于仓库内水分的转移和冷凝,湿度增加,一些受损的破粒、粉碎的谷物易感染霉菌;在温暖、潮湿的地方贮存饲料,短时间内就会感染霉菌。

2.常见霉菌毒素对猪的危害。

(1)黄曲霉毒素。

黄曲霉毒素是黄曲霉和寄生曲霉等某些菌株产生的双呋喃环类毒素。

饲喂被黄曲霉毒素污染的饲料,猪生长缓慢,饲料转化率低;肝受损会加剧维生素A、E 的缺乏,降低猪的免疫性能,导致繁殖和呼吸障碍综合征、仔猪断奶后多系统衰竭综合征以及流感、支原体肺养殖顾问Consultant63☆2021年第9期炎等易感多发;并可在猪的肝、肾、肌肉、血液中测出极微量的毒素。

霉菌毒素中毒的危害与防控技术措施万遂如(中国畜牧兽医学会家畜传染病学分会长春市130062)霉菌的种类很多,产生霉菌毒素的霉菌广泛存在于空气、土壤、水及腐败的有机物中。

对猪只危害严重的霉菌毒素主要来源于发霉变质的各种谷物,比如玉米,大麦,小麦,糠麸及棉籽等。

这些谷物是猪只的主要饲料,如保管不当,造成谷物发霉变质,以此饲料常年喂猪,可引发猪只发生霉菌毒素中毒,这对当前我国养猪生产构成重大威胁,危害性越来越严重,应引起高度重视。

本文就霉菌毒素中毒的危害与防制技术措施,谈一点个人意见,仅供同仁们参考。

1 、霉菌毒素的种类及其危害1.1 霉菌毒素的种类目前已知霉菌毒素有200多种。

在我国最常见的、对养猪业危害最大的主要有黄曲霉毒素、T-2毒素、玉米赤霉烯酮毒素等;除外还有烟曲霉毒素、赭曲霉毒素等。

据上海卫秀余研究员等2009年检测报告:从饲料中检测出T-2毒素占92.4%、黄曲霉毒素占25%、玉米赤霉烯酮毒素占56.3%、烟曲霉毒素占48.6%、赭曲霉毒素占5.7%。

1.2 霉菌毒素的危害1.2.1 黄曲霉毒素的危害黄曲霉毒素可引起肝细胞变性、坏死、出血;影响DNA、RNA的合成与复制;抑制细胞分裂、蛋白质、脂肪的合成与线粒体的代谢;破坏溶酶体的结构和功能;还具有致癌、致突变和致畸形性等。

1.2.2 T-2毒素的危害T-2毒素能刺激皮肤和粘膜,引起口腔与肠道粘膜溃疡与坏死,导致呕吐和腹泻;毒素进入血液中能产生细胞毒作用,损伤血管内皮细胞,破坏血管壁的完整性,使血管扩张、充血、通透性增高,引起全身各器官出血。

1.2.3 玉米赤霉烯酮毒素的危害毒素属于类雌激素物质,可引起猪只雌激素亢进症,使猪的生殖器官机能和形态发生变化,导致小母猪阴道、阴户红肿等,呈现霉菌性炎症反应。

霉菌毒素还能溶解淋巴细胞,降低T细胞和B细胞的活性,使体液免疫和细胞免疫调节机能受到抑制,抗体产量减少,出现免疫麻痹与免疫耐受,致使免疫应答低下。

霉菌毒素对猪的影响及防制措施霉菌毒素对猪的影响及防制措施引言:霉菌毒素是猪饲料中常见的污染物之一,其对猪的生长和健康状态产生着严重的影响。

本文将探讨霉菌毒素对猪的影响以及相应的防制措施,为养殖户和畜牧业从业人员提供一些参考。

一、霉菌毒素对猪的影响1. 生长受限:霉菌毒素摄入会导致猪的生长受限。

这是因为霉菌毒素会破坏猪的肠道黏膜,干扰养分的吸收和利用,从而影响猪的发育和生长速度。

2. 免疫抑制:霉菌毒素还可抑制猪的免疫系统功能。

这会使猪容易受到各种病原微生物的感染,并增加疾病的发生率。

猪在患病时的抵抗力降低,导致兽医费用的增加。

3. 生殖障碍:某些霉菌毒素,如黄曲霉素,可引起猪的生殖障碍。

它们会影响精子和卵子的发育和功能,从而降低繁殖能力,导致产仔率下降。

4. 毒性效应:某些霉菌毒素,如赭曲霉毒素、黄曲霉素、玉米赤霉烯酮等,具有强烈的毒性。

摄入这些毒素后,会导致猪的中枢神经系统、肝脏、肾脏等器官受损,甚至导致死亡。

二、霉菌毒素防制措施1. 良好的饲料储存和管理:饲料的储存和管理至关重要。

应确保饲料的干燥和避免霉菌的繁殖。

饲料的储存宜放在干燥通风的地方,避免直接阳光暴晒。

饲料容器应保持清洁,定期清理对饲料进行杀菌处理。

2. 饲料中添加阻止霉菌的剂量:在生产饲料时,可以添加一些阻止霉菌的剂量,如吡咯醇、抗生素、吸附剂、酵素等。

这些添加剂能有效地抑制霉菌的繁殖,减少霉菌毒素的产生。

3. 定期检测饲料和动物体内的霉菌毒素水平:养殖户应委托专业机构对饲料样品和动物体内的霉菌毒素水平进行定期检测。

通过检测,可以及时发现问题并采取相应的措施,以保证猪的健康和安全。

4. 营养平衡:营养平衡对于提高猪的抵抗力和免疫力非常重要。

应根据猪的生长阶段和品种的不同,制定合理的饲养方案,确保猪获得足够的营养素和微量元素,提高其综合抵抗力。

5. 合理使用药物:在猪群出现疾病时,应及时请兽医进行诊断,确定病因并规定合理的治疗方案。

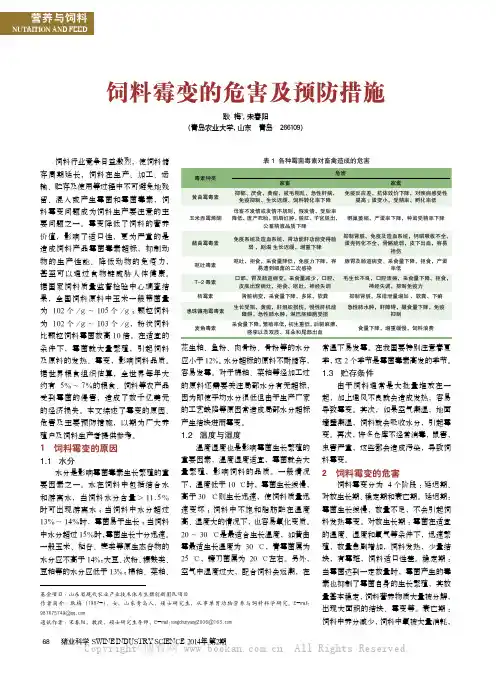

68猪业科学 SWINE INDUSTRY SCIENCE 2014年 第2期营养与饲料NUTRITION AND FEED饲料霉变的危害及预防措施耿 梅1,宋春阳(青岛农业大学,山东 青岛 266109)饲料行业竞争日益激烈,使饲料储存周期延长,饲料在生产、加工、运输、贮存及使用等过程中不可避免地残留、混入或产生霉菌和霉菌毒素,饲料霉变问题成为饲料生产要注意的主要问题之一。

霉变降低了饲料的营养价值,影响了适口性,更为严重的是造成饲料产品霉菌毒素超标,抑制动物的生产性能、降低动物的免疫力,甚至可以通过食物链威胁人体健康。

据国家饲料质量监督检验中心调查结果,全国饲料原料中玉米一般带菌量为 102个/g ~105个/g ;颗粒饲料为 102个/g ~103个/g,粉状饲料比颗粒饲料霉菌数高10倍。

在适宜的条件下,霉菌就大量繁殖,引起饲料及原料的发热、霉变,影响饲料品质。

据世界粮食组织估算,全世界每年大约有 5%~7%的粮食、饲料等农产品受到霉菌的侵害,造成了数千亿美元的经济损失。

本文综述了霉变的原因、危害及主要预防措施,以期为广大养殖户及饲料生产者提供参考。

1 饲料霉变的原因1.1 水分水分是影响霉菌毒素生长繁殖的重要因素之一。

水在饲料中包括结合水和游离水,当饲料水分含量>11.5%时可出现游离水;当饲料中水分超过13%~14%时,霉菌易于生长;当饲料中水分超过15%时,霉菌生长十分迅速。

一般玉米、稻谷、麦类等原生态谷物的水分应不高于14%;大豆、次粉、糠麸类、豆粕等的水分应低于13%;棉粕、菜粕、基金项目:山东省现代农业产业技术体系生猪创新团队项目作者简介:耿梅(1987-),女,山东青岛人,硕士研究生,从事单胃动物营养与饲料科学研究。

E-mail: 987675749@通讯作者:宋春阳,教授,硕士研究生导师,E-mail:songchunyang2006@花生粕、鱼粉、肉骨粉、骨粉等的水分应小于12%。

玉米赤霉烯酮玉米赤霉烯酮(Zearalenone)又称F-2毒素,玉米烯酮. Cas号【17924-92-4】分子式:C18H22O5 分子量:318.36 它首先从有赤霉病的玉米中分离得到.玉米赤霉烯酮其产毒菌主要是镰刀菌属(Fusarium)的菌侏,如禾谷镰刀菌(F.graminearum)和三线镰刀菌(F.tricinctum).玉米赤霉烯酮主要污染玉米,小麦,大米,大麦,小米和燕麦等谷物,其中玉米的阳性检出率为45%,最高含毒量可达到2909mg/kg;小麦的检出率为20%,含毒量为0.364~11.05mg/kg.玉米赤霉烯酮的耐热性较强,110℃下处理1h才被完全破坏.2011年4月20日,中华人民共和国卫生部发布了《食品中真菌毒素限量》国家标准,2011年10月20日开始实施,其中对玉米赤酶烯酮的限量标准是:谷物及其制品小麦、小麦粉、玉米、玉米面(渣、片)限量指标60µg/kg。

玉米赤霉烯酮具有雌激素作用,主要作用于生殖系统,可使家畜,家禽和实验小鼠产生雌性激素亢进症.妊娠期的动物(包括人)食用含玉米赤霉烯酮的食物可引起流产,死胎和畸胎.食用含赤霉病麦面粉制作的各种面食也可引起中枢神经系统的中毒症状,如恶心,发冷,头痛,神智抑郁和共济失调等.玉米赤霉烯酮的危害作者:涂华莱齐德生来源:华中农业大学营养卫生实验室发布时间:2008-03-25 11:17:29阅读数:836玉米赤霉烯酮首先由赤霉病玉米中分离得出,是玉米赤霉菌的代谢产物,又称为F-2毒素。

自从1980年李季伦教授发现植物体内也存在玉米赤霉烯酮以来,立刻受到人们的关注。

玉米赤霉烯酮具有雌激素的作用,能引起动物流产、死胎、返情等生殖异常现象,近年来,我国南方不少猪场因使用霉变玉米造成种猪流产、返情现象时有发生,给猪场造成了严重的经济损失,因此,本文对其生物学作用及对动物的危害做了综述。

玉米赤霉烯酮的来源及理化性质来源与种类玉米赤霉烯酮主要由禾谷镰刀菌产生,粉红镰刀菌、窜珠镰刀菌、三线镰刀菌等多种镰刀菌也能产生这种毒素。

营养与饲料NUTRITION AND FEED霉菌毒素的隐性威胁和表现牟小东,李桃梅(上海伊科拜克兽药销售有限公司,上海 200333)所有养猪人都知道霉菌毒素给猪场生产带来巨大的隐患。

霉菌毒素能导致八字腿、假发情、尾根皮肤灼烧状等等,同时霉菌毒素还能导致猪群的免疫力下降。

但是在面对猪场问题的时候,很少人会考虑霉菌毒素的影响。

为什么呢?首先,霉菌毒素导致的明显临床症状,在猪场不多见,即使见到了,也因为比例较低而被忽视;其次,霉菌毒素导致的免疫抑制,养猪人、兽医技术员都看不到,何况还有其他的免疫抑制因素(如猪蓝耳病、猪圆环病毒病)需要解决;再次,霉菌毒素对猪场的影响到底是怎么体现出来的,什么时候会体现,说不清楚。

针对上面的原因,结合猪场的实际情况,文章来分析一下霉菌毒素对猪场造成的危害。

1 霉菌毒素在猪群是逐渐积累的猪只随着吃料摄入霉菌毒素,初期部分霉菌毒素被肝脏解毒,被肾脏代谢。

但无论是解毒还是代谢都不能达到100%,所以肝脏和肾脏必定会有残留。

如果此时停止了霉菌毒素的摄入,最终猪只并不会受到霉菌毒素的影响。

而通常霉菌毒素的摄入都是连续性的,这就直接造成了肝脏和肾脏的负担,越来越多的毒素残留在肝肾器官。

所以猪群在霉菌毒素感染之后,应该最先出现的是肝肾的解毒代谢能力减弱,进而影响肝肾的其他功能。

无法降解的霉菌毒素随着血液进入淋巴循环系统,导致免疫系统受到损伤,猪群的抵抗力降低[1]。

随着猪体内霉菌毒素进一步的积累,不仅主要的功能性脏器受到损伤,包括皮肤黏膜、消化道开口等都因为霉菌毒素的积累而出现明显的症状。

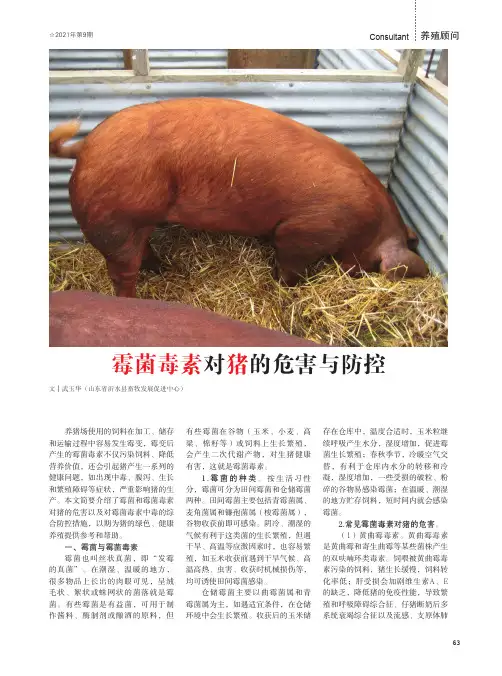

所以霉菌毒素在猪只体内的危害顺序是:2 主要的临床症状霉菌毒素种类繁多,这里就不赘述了,但是能导致外在临床症状的并不多,以玉米赤霉烯酮、麦角碱、呕吐毒素等为主。

玉米赤霉烯酮主要影响生殖系统(见图1),表现最明显的就是初生仔猪的“樱桃阴户”、后备母猪的假发情、经产母猪的子宫脱出等[2]。

麦角碱能导致末端毛细血管收缩,由于血流不畅导致坏疽,耳尖、尾根似灼烧的痕迹。

拣玉米生霉粒心得体会篇一:霉变玉米危害霉变玉米危害玉米霉变对当前养猪业带来的危害及应对措施进入今年十月份以来,在我省许多养猪场(户)普遍出现了猪的适口性变差,日采食量明显降低,并常伴有拉稀或消化不良,以及小母猪阴门红肿(似发情症状)和妊娠母猪时有流产等一系列现象。

为尽快查明上述问题,公司技术部人员立即赶往现场,对猪群、环境、原料等进行认真调查,经反复诊断,并与有关专家、教授探讨,确认为系由霉变玉米所造成。

为能减少或避免霉变玉米对广大养猪场(户)带来的危害与损失,现就霉菌毒素的相关知识,以及所应采取的有效措施作一概略介绍。

一、玉米为什么容易发霉变质:1、玉米胚大。

玉米胚部几乎占全粒体积的三分之一,占全粒重量的10%—12%,因其呼吸强度大,吸湿性强,带菌量大,容易酸败。

据实验,正常玉米的呼吸强度要比正常小麦的呼吸强度大8—11倍;玉米胚部含有丰富的营养物质,极易感染大量的微生物,据测定玉米经过一段时间储藏后,其带菌量比其它禾谷类粮食高得多;玉米胚部含有整粒77%——89%的脂肪,在高温高湿情况下,脂肪容易产生酸败,致使胚变色变味,不仅影响适口性,而且丧失发芽能力。

2、原始水分大。

一般新收获玉米的水分在20%——35%,而今年由于秋雨连绵,玉米难以充分干燥,自然也就增大了玉米的生理活性,使储藏稳定性大大降低,极易导致霉变。

3、易感染虫害。

因玉米胚部富含营养,并有甜味,可溶性糖含量较大,所以很易感染虫害,这又加快了玉米发霉变质的程度。

二、霉变玉米有何危害:霉菌生长需要适合的温度、湿度、氧气及能源。

当湿度大于85%,温度高于25℃时,霉菌就会大量迅速生长,并产生毒素。

霉变玉米产生的毒素主要有黄曲霉菌、赤霉烯酮、伏马霉素及呕吐霉素等。

其危害主要表现在以下几个方面:A、产生有毒的代谢物,改变饲料的营养组分,降低动物对养分的利用,使养分利用率最少下降10%;B、造成畜禽采食量减少、呕吐,甚至拒食饲料;C、生长缓慢和饲料利用率降低;D、种畜禽生殖系统破坏、繁殖力低下甚至失去生殖能力;E、免疫抑制,畜禽抗病能力下降; G、中毒严重者导致孕畜流产,甚至死亡。

兽医临床誄霉菌毒素是在田间、加工、饲喂以及储存过程中,在谷物上生长的真菌产生的有毒次级产物,通过污染的饲料、垫料对动物造成危害。

我国饲料原料中检出的霉菌毒素主要是玉米赤霉烯酮、去氧瓜萎镰菌醇、烟曲霉毒素和黄曲霉毒素。

事实上,一些饲料原料,特别是副产品,往往检出被1种以上的霉菌毒素污染。

猪在所有的生产阶段对霉菌毒素毒素都非常敏感,包括种猪。

在干法和湿法饲喂系统中都可能发生霉菌毒素污染,特别是后者,因湿法饲喂系统通常很难清洗。

另外,使用垫料的高福利饲养系统也会造成额外的污染风险,对于群养的母猪来说尤为重要。

霉菌毒素可抑制猪的免疫功能,从而造成动物对感染性疾病的抵抗力下降、诱发慢性感染和降低疫苗和药物的治疗效果。

不论是一次性污染高剂量的霉菌毒素,还是长时间污染较低水平的霉菌毒素,都可能造成生产上的问题。

霉菌毒素在生产上造成的危害程度取决于污染的毒素的类型、水平以及动物的易感性。

现将霉菌毒素的种类及其危害介绍如下。

1黄曲霉毒素主要由黄曲霉和寄生曲霉产生。

对于猪来说,黄曲霉毒素是所有霉菌毒素中毒性最强的毒素,会造成严重的肝脏损伤。

另外,黄曲霉毒素及其代谢产物还可在动物食品中的残留。

大量的资料证明这些物质是可以致癌的。

黄曲霉毒素引起的临床表现包括采食量和生长速度下降、肝脏损伤、维生素A和维生素E缺乏、免疫机能下降。

同时,还引起母猪繁殖性能下降,主要表现是初生活仔数和断奶仔猪数减少。

有人提议将黄曲霉毒素的干预水平定为50微克/千克,以预防黄曲霉毒素对猪生产性能的危害性影响,同时,减少黄曲霉毒素在猪肉中的残留。

2赭曲霉毒素赭曲霉毒素A是赭曲霉毒素中最重要的毒素,由多种曲霉菌和青霉菌产生。

赭曲霉毒素急性中毒症的主要表现是肾病(肾功能衰竭)、肠炎和免疫抑制,并伴随着多种其他病理变化。

在急性中毒病例中,常常由于急性肾衰竭而导致动物死亡。

赭曲霉毒素中毒症的主要症状为生长迟缓,饲料报酬降低,肝脏和肾脏受损导致的剧烈口渴(饮水量增加)和多尿症(排尿增多),以及免疫机能下降和肠道溃疡,公猪的精液质量降低。

养殖与饲料2015年第1期养猪业中脱霉剂的选择与使用冯晓友河南省正阳县诸美种猪育种集团有限公司,河南正阳463612我国是个养猪大国,生猪存栏约占世界总存栏数的一半。

近年来我国养猪业呈现蓬勃发展之势。

随着我国规模化养猪业的快速发展,畜产品的卫生与安全越来越受到关注,饲料带来的环境污染日益严重。

而这一问题与饲料的安全密不可分。

我国饲料工业虽发展势头强劲,呈现稳步健康的发展态势。

但饲料的霉变污染给养猪业每年造成的经济损失是相当严重的。

饲料霉变及霉菌毒素严重影响饲料工业和畜牧业生产。

因此,饲料霉变给我国饲料工业和养猪业造成的损失是不容忽视的。

1饲料霉变给我国养猪业造成的危害据统计,现在全世界每年损失的饲料有一半以上是因霉变所致,每年因饲料发霉腐败所造成的经济损失很大。

根据联合国粮农组织(FAO )资料显示,世界上每年大约有25%的谷物遭受各种霉菌毒素不同程度的污染。

动物饲料的发霉和霉菌毒素的污染在我国特别是南方普遍存在。

由于饲料中营养物质裸露,适宜霉菌生长,导致饲料品质劣变,大大降低饲用价值。

同时,霉菌在适宜条件下会产生霉菌毒素,直接危害畜禽健康,严重时会引起大批家畜中毒死亡,并对家畜健康和生产造成相当大的损害。

饲料霉变产生的毒素主要有黄曲霉素(AF )、呕吐霉素(DON )、赤霉烯酮毒素(ZEN )等,霉菌毒素引起饲料质量下降,适口性降低,从而造成采食量下降,在生长繁殖过程中产生大量的饲料霉变及霉菌毒素严重影响我国养猪业的发展。

猪吃了霉变的饲料,主要对猪产生以下危害。

免疫抑制,猪群抵抗力下降;营养物质损失,适口性差;生产性能下降,生长速度缓慢,猪肉品质差;诱发疾病,引起繁殖障碍病。

不同阶段的猪只中毒表现的症状各不相同。

各种霉菌毒素的化学结构不同,对猪造成的毒性也各不相同。

霉菌毒素产生的临床中毒症状因饲料的种类、剂量、饲喂的时间、毒素之间的相互影响以及猪本身的品种、年龄及健康状况有所不同。

据报道,饲料中AF 含量为2.0mg/kg 时,可使猪体重由对照组的33.7kg 减少到29.7kg 。

青岛农业大学 本 科 生 课 程 论 文

论 文 题 目 玉米赤霉烯酮对养猪业的危害 学生专业班级 动物医学2012级03班 学生姓名(学号) 王琪(20121662) 指 导 教 师 陈 甫 完 成 时 间 2015年4月14 日

2015 年 4 月 14 日 课 程 论 文 任 务 书 学生姓名 王琪 指导教师 陈甫 论文题目 玉米赤霉烯酮对养猪业的危害 论文内容(需明确列出研究的问题): 玉米赤霉烯酮又称F-2毒素,它首先从有赤霉病的玉米中分离得到。玉米赤霉烯酮具有雌激素样作用,能造成动物急慢性中毒,引起动物繁殖机能异常甚至死亡,可给畜牧场造成巨大经济损失。因此,对玉米赤霉烯酮的毒害作用应给予积极防治,减少畜产品的损失。另一方面,可以利用玉米赤霉烯酮在农作物生产方面的调控作用,开发出高产高质的新产品。 本文主要讲了以下几个内容: 1、玉米赤霉烯酮对动物的作用 2、玉米赤霉烯酮的检测方法 3、玉米赤霉烯酮对养猪业的危害 4、玉米赤霉烯酮的治疗预防 资料、数据、技术水平等方面的要求: 1、参考文献要看至少30篇,包括参考至少5篇外文文献。 2、熟练查阅国内外文献,尤其利用我校清华同方数据库,查阅并收集与本论文相关的各种资料包括各种中外文资料,对外文资料能熟练查阅,查阅的资料要有相关的科学依据来源可靠。 3、严禁抄袭。

发出任务书日期 2015年3月20日 完成论文日期 2015年4月14日 教研室意见(签字)

院(部)院长意见(签字) 课 程 论 文 成 绩 评 定 表 学生姓名 王琪 专业班级 动物医学2012级03班 论文题目 玉米赤霉烯酮对养猪业的危害 指导教师评语及意见:

指导教师评阅成绩: 指导教师签字 年 月 日 评阅人评语及意见:

评阅人评阅成绩: 评阅人签字 年 月 日 总评成绩(以百分记): 年 月 日 玉米赤霉烯酮对养猪业的危害 动物医学2012级03班 王琪(20121662) 指导老师:陈甫 摘 要:玉米赤霉烯酮又称F-2毒素,它首先从有赤霉病的玉米中分离得到。玉米赤霉烯酮具有雌激素样作用,能造成动物急慢性中毒,引起动物繁殖机能异常甚至死亡,可给畜牧场造成巨大经济损失。因此,对玉米赤霉烯酮的毒害作用应给予积极防治,减少经济损失。 关键词:玉米赤霉烯酮;机理;危害;预防 霉菌毒素是由霉菌或真菌产生的有毒有害物质。在植物上,包括谷物、饲草和青贮饲料均可发现霉菌毒素。主要指霉菌在其所污染的食品中产生的有毒代谢产物,它们可通过饲料或食品进入人和动物体内,引起人和动物的急性或慢性毒性,损害机体的肝脏、肾脏、神经组织、造血组织及皮肤组织等。因此,它对于畜牧业与农业有重要的影响。下面我们就浅谈玉米赤霉烯酮对养猪业的危害[1~4]。 玉米赤霉烯酮具有雌激素作用,主要作用于生殖系统,可使家畜,家禽和实验小鼠产生雌性激素亢进症。妊娠期的动物(包括人)食用含玉米赤霉烯酮的食物可引起流产、死胎和畸胎。食用含赤霉病麦面粉制作的各种面食也可引起中枢神经系统的中毒症状,如恶心、发冷、头痛、神智抑郁和共济失调等。 1 玉米赤霉烯酮对动物的作用 玉米赤霉烯酮具有雌激素的作用,其强度为雌激素的十分之一,可造成家禽和家畜的雌激素水平提高。目前发现,猪对此毒素较为敏感。玉米赤霉烯酮作用的靶器官主要是雌性动物的生殖系统,同时对雄性动物也有一定的影响。在急性中毒的条件下,对神经系统、心脏、肾脏、肝和肺都会有一定的毒害作用[5~9]。主要的机理是它会造成神经系统的亢奋,在脏器当中造成很多出血点,使动物突然死亡。主要的原因还是由于雌激素水平过高而造成的。 2 玉米赤霉烯酮的检测方法 目前,一般都采取液相和气相色谱的方法进行测定。测定对仪器的要求也很高,但结果很准确。还有的是从分子生物学的角度进行分析,测定的范围在5-100μg/mL。但目前也探索出一套可供实验室简易测定的方法。称取10g样品,先用10mL1mol/L的盐酸酸化,然后用100mL氯仿萃取30min,静置后过滤。取氯仿液20mL,用1mol/L氢氧化钠50mL 进行反提取两次。将提取液浓缩至20mL左右,再用氯仿液50mL萃取两次。浓缩至2mL左右使用硅胶60板,用氯仿-丙酮(2:98或4:96)作为展开剂,在紫外灯下观察亮点。如出现蓝色荧光,即含有玉米赤霉烯酮[10~15]。 3 玉米赤霉烯酮对养猪业的危害 玉米赤霉烯酮中毒分为急性中毒和慢性中毒。在急性中毒时,动物表现为兴奋不安,走路蹒跚,全身肌肉振颤,突然倒地死亡[16]。同时还可发现粘膜发绀,体温无明显变化。动物呆立,粪便稀如水样,恶臭,呈灰褐色,并混有肠粘液。频频排尿,呈淡黄色。同时还表现为外生殖器肿胀,精神萎顿,食欲减退,腹痛腹泻的特征[17~20]。在剖检时还能发现淋巴结水肿,胃肠粘膜充血、水肿,肝轻度肿胀,质地较硬,色淡黄。而在慢性中毒时,主要对母畜的毒害较大。它会导致母畜外生殖器肿大。充血,死胎和延期流产的现象大面积产生,并且伴有木乃伊胎的现象。50 %的母畜患卵巢囊肿,频发情和假发情的情况增多,育成母畜乳房肿大,自行泌乳,并诱发乳房炎,受胎率下降。 3 .1 对母猪繁殖性能的影响 玉米赤霉烯酮及其代谢物α-玉米赤霉烯醇、β -玉米赤霉烯醇具有和β -雌二醇相似的作用, 可干扰动物繁殖过程。其强度为雌激素水平的十分之一, 可造成畜禽的雌激素水平升高。因此玉米赤霉烯酮的毒性作用主要表现为雌激素中毒症, 能引起猪和牛的不孕或流产, 抑制胚胎发育。尤其猪对赤霉烯酮最为敏感, 饲料中玉米赤霉烯酮在(0.5 ~ 1.0)×10-6低含量下即可造成假发情和阴道脱垂或脱〕。研究表明, 在日粮中添加22 .09 mg/kg 的玉米赤霉烯酮, 显著降低了青年母猪的繁殖性能。严重时可引起母猪阴道脱出、子宫肿胀、胚胎发育不良或流产。ZEN 毒素对胚胎发育的危害性是在配种后的7 ~ 10 d, 当早期怀孕母猪摄食含ZEN 毒素饲料后, 由于胚胎的损失, 不但繁殖效率会降低, 而且这些母猪需要数月后才能再发情而再配种。认为50 ~ 100 mg/ kg 的剂量就会影响到排卵、怀孕、胎儿发育、新生儿的存活率等[21~23]。 3 .2 对公猪繁殖机能的影响 玉米赤霉烯酮也会危害公猪的生殖性能。公猪或阉割公猪发生ZEN 中毒后, 出现如乳头肿大、睾丸萎缩、包皮水肿等“ 雌性化” 症状, 还会引起公猪睾丸萎缩、乳腺增大、性欲减退、受精率降低等[24]。从32日龄开始对公仔猪饲喂9 μg/ g 日粮的ZEN , 在其1 岁时,发现公猪的精液浓度显著降低, 而且睾丸发生萎缩。但也有报道, 饲喂60 mg/kg 玉米赤霉 烯酮日粮持续8 周不影响公猪的性欲及精液质量;饲喂200mg/kg 的日粮与对照组相比, 公猪性欲不受影响, 精液质量正常;但对后备公猪饲喂40mg/kg的玉米赤霉烯酮日粮, 表现出性欲下降。可见后备公猪比成年公猪更易受ZEN 的影响[25~26]。 3.3对仔猪生长性能的影响 玉米赤霉烯酮对仔猪内脏亦有影响。在基础日粮上分别添加1、2和3mg/kg的玉米赤霉烯酮, 结果发现玉米赤霉烯酮不影响仔猪的平均日增重和料重比,但对脾脏、肝脏和肾脏的发育产生了一定的影响。有关ZEN对仔猪采食量及日增重的影响研究结果不一致。Swamy 用含有自然感染玉米赤霉烯酮的日粮研究, 发现断奶仔猪的采食量和增重显著降低。而Speranda Marcela 在日粮中添加3mg/kg 纯品玉米赤霉烯酮, 断奶仔猪平均日采食量、平均日增重及饲料报酬均未产生显著影响,还需进一步研究。 4 玉米赤霉烯酮中毒的治疗预防 4.1 玉米赤霉烯酮中毒的治疗 目前,对动物玉米赤霉烯酮中毒尚无特效药治疗,生产中应立即停止饲喂可疑饲料,并对饲料加以检测,确定饲料中是否含有玉米赤霉烯酮。对于已经中毒的家畜,为了减少损失也应给予一定的治疗。对于急性中毒的动物,可采取静脉放血和补液强心的方法。具体的疗法是使用Na2SO4 300~500g配成的10%浓度一次内服,并根据动物的种类和大小不同从静脉放血200~1000mL。同时,用10%葡萄糖500~1000mL,5%葡萄糖500~1000mL,40 %乌洛托品60mL,右旋糖着500~1000mL,三磷酸酚酥11万单位静脉补液。再使用VK。10mL一次性肌注。对于急性中毒的动物,投入一定量的清药也是有利于解毒和保护肠胃的方法。对于慢性中毒的动物首先要将霉变的饲料停喂,然后灌服绿豆苦参煎剂,静脉注射葡萄糖和樟脑磺酸钠,同时再肌注VA、VD、VE和黄体酮。对外阴部的治疗可用0.l%高锰酸钾洗涤肿胀阴户,对于破清处可用3%碘酒擦拭。一般,慢性中毒动物在治疗3~12个月后各项生理指标趋于正常,但在治疗过程中使用雄性激素和保胎素的方法效果不明显[27~28]。 4.2 玉米赤霉烯酮中毒的预防 玉米赤霉烯酮在体内有一定的残留和蓄积,一般毒素代谢出体外的时间为半年之久,造成的损失大、时间长。所以,做好必要的防毒措施是十分必要的。第一,控制饲料的质量。一般玉米赤霉烯酮中毒的直接原因是饲料中有霉变的特别是由赤霉污染的玉米、小麦、 大豆等。所以,在使用这些原料为主的饲料时就应当注意检测,一旦发现就不应再使用;第二,注意饲料的储藏。在南方的一些地区,高温多雨的气候为霉菌的繁殖提供了良好的环境和条件,因此,在储藏不当的时候也会引起赤霉污染现象发生。对于这些饲料,应储存在干燥通风的环境下,并采取一些人为的方法防止赤霉的污染;第三,对于已发霉的饲料一般不再使用,如果实际条件还需要使用,可将饲料放入10%石灰水中浸泡一昼夜,再用清水反复清洗,用开水冲调后饲喂[29~30]。同时应注意用量不应该超过40%。 5 小结 近年来,我国南方不少猪场因使用霉变玉米造成种猪流产、返情等现象,给猪场造成了严重的损失,因此,对玉米赤霉烯酮的进一步研究也显得尤为重要。从文中我们也可以看出它的影响。它对养猪业影响巨大,我们务必要重视。国家也应加紧完善玉米赤霉烯酮在饲料及食品行业中国标和检测方法的制定,并制定有关的法律条款,使得在生产生活当中处理有关玉米赤霉烯酮中毒事件时有所依据。 参考文献: [1]李季伦,朱彤霞,张篪,李宝仁,邓泽沛,李永生,孟繁静. 玉米赤霉烯酮的研究[J]. 北京农业大学学报,1980,01:13-28. [2]邓友田,袁慧. 玉米赤霉烯酮毒性机理研究进展[J]. 动物医学进展,2007,02:89-92. [3]涂华荣,齐德生. 玉米赤霉烯酮的危害及其防治[J]. 饲料广角,2003,08:5-7. [4]赵虎,杨在宾,杨维仁,姜淑贞,张桂国,季方,陈家钟. 玉米赤霉烯酮对仔猪生产性能和内脏器官发育影响的研究[J]. 粮食与饲料工业,2008,10:37-38. [5]甄建伟. 玉米赤霉烯酮对睾丸间质细胞的毒性作用[D].扬州大学,2012. [6]路子显,伍松陵,孙长坡. 玉米赤霉烯酮生物合成和降解的研究进展[J]. 中国生物工程杂志,2011,02:116-123. [7]龙淼,李鹏,朱连勤,王哲. 微生物降解玉米赤霉烯酮毒素及其机制[J]. 动物医学进展,2011,11:116-119. [8]蔡雨函,胡延春,赵黑成,张莎莎,谭辉. 玉米赤霉烯酮的毒性及生物降解研究进展[J]. 动物医学进展,2012,05:102-105. [9]Yuan-Kai Wang,Yi-Bo Shi,Qi Zou,Jian-He Sun,Zhi-Fei Chen,Heng-an Wang,Shu-Qing Li,Ya-Xian Yan. Development of a rapid and simultaneous immunochromatographic assay for