玉米赤霉烯酮霉菌毒素对规模化猪场饲料的危害

- 格式:pdf

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:3

2018年第4期 吉林畜牧兽医·养猪专栏·YangZhu ZhuanLan霉菌毒素的危害及防治刘冬梅吉林省长春市九台区动物检疫站,吉林九台 130500东北冬季降雪频繁,农户家中玉米多数被大雪覆盖,无法通风,致使大量玉米发霉。

接到很多饲喂浓缩料或预混料养猪户的咨询电话或投诉,简单归类如下:猪群采食量下降,体温正常,毛焦肷吊,精神沉郁,频发阴道或直肠脱出。

小母猪外阴红肿,妊娠母猪流产,产死胎及弱仔,产仔无力,产程长,产后奶不足或无奶;有的便血,粪便发黑或呈酱色,用白纸检测到暗红色,个别有呕吐甚者吐血。

育肥猪和母猪突发猝死,死后皮肤发白,剖检胃或肠穿孔。

1 霉菌毒素的种类及危害1.1 霉菌毒素的种类霉菌毒素的种类目前已经发现200多种,对猪危害较大的主要有:黄曲霉毒素、烟曲霉毒素和玉米赤霉烯酮等。

1.2 霉菌毒素对猪的危害1.2.1 各种疾病的发病率上升:蓝耳病、圆环病毒、伪狂犬病、猪瘟、衣原体病、弓形体、附红细胞体病等经常困扰。

1.2.2 生产性能下降:采食量下降甚至不吃食,导致猪群生长缓慢,可能因为饲料质量不好导致的饲料报酬降低,瘦肉率也大大降低。

1.2.3 肌体组织器官受损:肠道损伤,腹泻增加;肾脏病变,出现血尿;肝脏损伤,肝功能下降;肺脏受损,急性肺水肿增多等。

1.2.4 猪群免疫力下降:疫苗的保护力大大降低,猪群混染严重,药物治疗效果差甚至无效,死亡率大幅上升。

2 霉菌毒素中毒的临床表现2.1 采食量普遍降低,生长缓慢。

2.2 妊娠母猪流产,产死胎;空怀母猪和后备母猪不发情、发情不规律、屡配不孕或假孕。

2.3 新生乳猪后肢劈跨,两后肢前伸,其中小母猪阴门红肿。

2.4 生长期小母猪发情早,早熟性乳房发育。

3 病理变化胸腹腔积液,心肌松软色淡,血液凝固慢。

胃肠有卡他性出血性炎症变化,有的胃或肠穿孔,胃肠内充满血液;膀胱积有茶色尿液。

4 防治4.1 立即停止饲喂发霉饲料,最好喂全价料。

饲料中霉菌毒素污染情况及防控措施霉菌毒素是由霉菌在发酵和存放过程中产生的一类有害物质,它们极易产生在粮食、饲料、食品等食品中,对动物健康和发展带来重大威胁。

本文将针对饲料中霉菌毒素污染的情况及防控措施进行介绍。

饲料中的霉菌毒素来源主要是由于原料、存放环境和制造过程中的不卫生导致的。

主要的霉菌毒素有黄曲霉素、赤霉素、玉米赤霉烯酮等。

1. 黄曲霉素黄曲霉素是一种影响饲料的镰刀菌属(Aspergillus)霉菌毒素,它主要存在于玉米、谷粉、糯米、糙米中。

黄曲霉素的长期食用会对猪、鸡、牛等动物的肝脏、免疫系统、生殖系统等产生严重的危害。

赤霉素是由赤霉菌( Fusarium)产生的毒素,它主要存在于小麦、大麦、玉米、燕麦等谷类作物中。

传统地,赤霉素主要导致的韧皮癌(粗毛规)病对雌性动物是有危害的。

二、饲料污染预防措施尽管饲料中霉菌毒素污染非常危险,但通过一系列的预防措施可提高饲料的品质和保证动物的健康。

以下是防控措施的关键点:1. 采购优质原料饲料生产企业应该要采购经过严格检验合格的高质量原料。

采购的原料必须被登记并经过检验批准。

同时,不能使用失效、霉变、有毒有害、不能吃的原料作为饲料原料。

2. 合理运输、存储原料的运输过程中,要确保饲料的完整性和干燥性,以防止霉菌的生长。

它必须在干燥、阴凉、不潮湿的环境下储存。

3. 空气环境和维护设备清洁卫生在饲料生产的过程中,应确保空气和设备的清洁,以减少霉菌生长的机会。

4. 审查饲料抽样检测饲料企业应按照国家标准要求进行饲料的抽样检测,以确保饲料中不含过量的霉菌毒素。

如果检测结果超标,应及时采取措施进行处理,如扔掉超标部分或重新制作饲料。

5. 给动物隔离开药三、总结随着饲料生产和市场需求的增长,饲料中霉菌毒素的污染越来越严重。

制定科学合理的预防措施可以降低饲料污染导致动物群体病的概率。

因此,饲料企业应重视饲料污染问题,采取更有效的防控策略,确保饲料的安全和质量,并保护动物的健康。

猪霉饲料中毒的病因猪霉饲料中毒的临床症状及防治措施-养猪技术猪霉变饲料中毒是由于猪采食发生霉变的饲料而导致的一种中毒性疾病,通常在春夏季节容易发生,主要是由于饲料在高温高湿季节没有妥善保管而容易发生霉变,且没有经过脱霉处理就直接用于饲喂,症状比较严重,主要是发生急性胃肠炎和神经症状,尤其是妊娠母猪及仔猪比较敏感,应加以防范。

下面具体来了解一下:猪霉饲料中毒的病因猪霉饲料中毒的临床症状及防治措施。

1、病因分析饲料原料含有过多水分。

收获饲料原料后,没有及时进行晾晒,导致含有过多的水分,或者长时间存放,都能够导致大量的霉菌滋生,从而造成饲料发生霉变。

一般来说,饲料原料要求控制低于14%,当达到14%以上时就非常容易滋生霉菌。

例如,谷实类饲料(如玉米、稻谷等)中含有17%—18%的水分,就非常容易发生霉变,特别是原料经过粉碎加工后更容易发生霉变。

饲料管理不当。

在饲料加工、运输以及贮存过程中,如果没有严格按照要求采取规范操作,也容易发生霉变。

在饲料加工过程中,某些环节操作不正确,如加工后没有经过有效冷却就直接装包贮存;加工时残留有物料的死角,或者没有及时进行清理等,都能够导致饲料发生霉变。

饲料贮存在条件较差的仓库,如温度过高、通风不良、漏雨等,或者长时间存放等,都能够诱使饲料发生霉变。

在饲料运输途中,由于经受曝晒、雨淋等,也能够导致饲料发生霉变。

另外,料槽长时间没有进行清理,始终残留有饲料,也容易发生霉变,猪采食后就能够引起发病。

2、发病机制霉菌能够产生多种霉菌毒素,而不同霉菌毒素的作用机制又存在一定差异,其中黄曲霉毒素能够损伤肝脏,导致巨噬细胞的吞噬功能减弱,还会促使血管渗透性增强,血管变脆并容易发生破裂,使其发生出血,并形成出血性瘀斑。

赭曲霉毒素能够导致肝细胞发生透明变性、液化、坏死,损伤接近曲小管上皮的肾脏,抑制氨基酸tRNA合成酶的作用,从而无法合成蛋白质,导致体内IgA、IgG和IgM较少,造成机体免疫机能减弱。

霉菌毒素中毒的危害及防治措施霉菌毒素中毒在许多养猪场常见发生,对养猪业危害越来越严重。

应引起高度重视,采取有效措施防制中毒的发生,确保猪只健康生长,促进养猪业的持续性发展。

1. 霉菌毒素的种类及其危害1.1 霉菌毒素的种类目前已知霉菌毒素有200多种。

在我国最常见的、对养猪业危害最大的主要有黄曲霉毒素、T-2毒素、玉米赤霉烯酮毒素等;除外还有烟曲霉毒素、赭曲霉毒素等。

据上海卫秀余研究员等2009检测报告:从饲料中检测出T-2毒素占92.4%、黄曲霉毒素占25%、玉米赤霉烯酮毒素占56.3%、烟曲霉毒素占48.6%、赭曲霉毒素占5.7%。

1.2 霉菌毒素的危害1.2.1 黄曲霉毒素的危害黄曲霉毒素可引起肝细胞变性、坏死、出血;影响DNA、RNA的合成与复制;抑制细胞分裂、蛋白质、脂肪的合成与线粒体的代谢;破坏溶酶体的结构和功能;还具有致癌、致突变和致畸形性等。

1.2.2 T-2毒素的危害T-2毒素能刺激皮肤和粘膜,引起口腔与肠道粘膜溃疡与坏死,导致呕吐和腹泻;毒素进入血液中能产生细胞毒作用,损伤血管内皮细胞,破坏血管壁的完整性,使血管扩张、充血、通透性增高,引起全身各器官出血。

1.2.3 玉米赤霉烯酮毒素的危害毒素属于类雌激素物质,可引起猪只雌激素亢进症,使猪的生殖器官机能和形态发生变化,导致小母猪阴道、阴户红肿等,呈现霉菌性炎症反应。

霉菌毒素还能溶解淋巴细胞,降低T细胞和B细胞的活性,使体液免疫和细胞免疫调节机能受到抑制,抗体产量减少,出现免疫麻痹与免疫耐受,致使免疫应答低下。

同时,还可引起大脑神经化学物质分泌发生改变,脑桥去甲肾上腺素分泌减少,下丘脑和脑桥5-羟吲哚乙酸与5-羟色胺的比例升高。

导致猪只不食、呕吐、肌肉协调性降低与嗜睡。

2. 诊断要点2.1 临床特征2.1.1 急性中毒病猪沉郁,不食,体温正常,有的升高至40℃,粪便干硬,垂头弓背,步态不稳。

有的呆立不动,有的兴奋不安,流涎,角弓反张,皮肤表面出现紫斑,死前有神经症状。

猪饲料中霉菌毒素的危害及其防治霉菌毒素是真菌在各种不同的有机基质上生长后所产生的具有毒性的二次代谢产物,对动物生产性能和人类健康有极大的负面影响。

这种无声杀手遍布于世界的各个角落。

根据联合国粮农组织(FAO)资料,世界上约有25%的谷物不同程度地受到霉菌毒素的污染。

冬末春初季节,时风时雨,如果不注意饲料安全,很容易发生动物的霉菌毒素中毒。

一、猪霉菌毒素的中毒症状猪霉菌毒素中毒临床症状随饲料中毒素的种类、剂量、饲喂时间、毒素间的相互影响以及猪的品种、年龄、体质、饲料营养水平而不同。

通常表现为亚急性或慢性,往往表现为生殖周期紊乱,采食量减少,生长缓慢,免疫抑制等。

现将八种主要霉菌毒素中毒症状分述如下。

1、黄曲霉毒素。

可分为B1、B2、G1、G2、M1、M2等多种,其中B1毒性最强。

对肝、肾、神经系统有毒害作用,可致癌,并引起免疫抑制、凝血障碍、降低甚至丧失食欲、尿似浓茶、生长受阻、饲料利用率下降、急性中毒引起全身黄疸、妊娠母猪流产、产死仔、死亡等。

2、曲霉毒素和桔霉素。

可造成肾营养不良及肾小球肾炎,肾苍白,质硬(橡皮肾)。

烦渴、尿频、腹泻、厌食、脱水、生长受阻、增重下降,免疫抑制等。

3、玉米赤霉烯酮(F-2毒素)。

有类似雌激素作用,引起生长期小母猪发情,外阴红肿,早熟性乳房发育;公猪包被积尿,偶尔可导致直肠脱垂;初生仔猪外阴红肿,八字脚;未孕母猪和后备母猪黄体滞留,不发情,屡配不孕,假孕,妊娠母猪出现早期胚胎死亡。

4、T-2毒素。

采食量减少,呕吐,拒食,免疫抑制,皮肤发炎。

5、呕吐毒素(催吐素DON)。

采食量降低25%-50%,毒素含量超过10mg/kg时完全拒食或呕吐。

6、麦角毒素。

采食减少,增重下降,末梢干性坏疽,初产母猪无乳,仔猪初生重下降。

7、烟曲霉毒素(伏马菌素-Fum on is in s)。

诱发肝癌,急性间质性肺水肿。

二、防制方法 1、把好饲料关。

加强防霉意识。

在购买饲料原料,贮存和运输饲料时就应考虑预防霉菌毒素的问题,而不是等到动物生产性能降低后再来考虑预防,把霉菌毒素的危害水平控制在最低。

猪霉菌毒素中毒的危害、主要症状与防治作者:张志朋来源:《现代畜牧科技》 2018年第1期摘要:在猪场实际管理过程中,经常会忽略霉菌毒素造成的危害。

在大多数情况下,当猪群出现发病后,使用药物治疗效果较差,死亡率较高。

猪食入含有霉菌毒素的饲料,会影响机体健康,生长发育速度缓慢,饲料报酬降低,最终还会通过畜产品对人类健康造成危害,现概述该病的防治措施。

关键词:猪;霉菌毒素中毒;危害;主要症状;饲料管理;对症治疗中图分类号:S858. 28文献标识码:B文章编号:2095-9737(2018)01-0088-011 常见的霉菌毒素霉菌毒素是一些霉菌在生长繁殖、新陈代谢过程中生成的一种代谢产物。

饲料污染的霉菌主要为曲霉属、镰孢菌属、青霉属、鹅膏菌属、麦角菌属等,且每个霉属还包括多种霉菌,这些霉菌在饲料或者谷物上生长繁殖过程中就会生成一系列化学结构类似的有毒次级代谢产物。

目前,常见的霉菌毒素为黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、烟曲霉毒素、赭曲霉毒素、呕吐毒素以及T-2毒素等。

其中饲料中最常见的为黄曲霉毒素,目前饲料、食品中共有17种黄曲霉毒素,均具有最强的致突变性,其中黄曲霉毒素是一种肝毒素,毒性非常强,能够导致畜禽发生急性、慢性肝中毒,或者引起原发性肿瘤,特别是肝癌。

2 危害引发疾病。

霉菌毒素能够导致猪发生慢性或者急性中毒,主要危害是损害肝脏、肾脏损害,并引起肠道出血,还会引发腹水、消化功能紊乱、皮肤病变以及神经症状等。

一般来说,临床上食人大量的霉菌毒素会导致猪由于急性中毒而发生死亡,而食入少量的霉菌毒素会引起慢性中毒,一般不会出现特异性的中毒症状,较难判断是否由于霉菌毒素中毒引起,加之只会表现出轻微或者较少的临床表现,经常被养殖户(场)所忽视。

破坏生免疫系统。

霉菌毒素对猪造成的最本质危害是破坏机体免疫系统引起免疫抑制。

大部分霉菌毒素能够直接破坏机体免疫系统结构,并导致功能减弱,导致接种疫苗的免疫效果明显下降,甚至导致免疫失败,造成猪群发生严重的混染,同时更容易发生各种疾病,如猪瘟、圆环病毒、蓝耳病、伪狂犬病、衣原体病以及弓形虫病等,往往会造成较大困扰,且使用药物治疗效果较差,患病后死亡率明显升高。

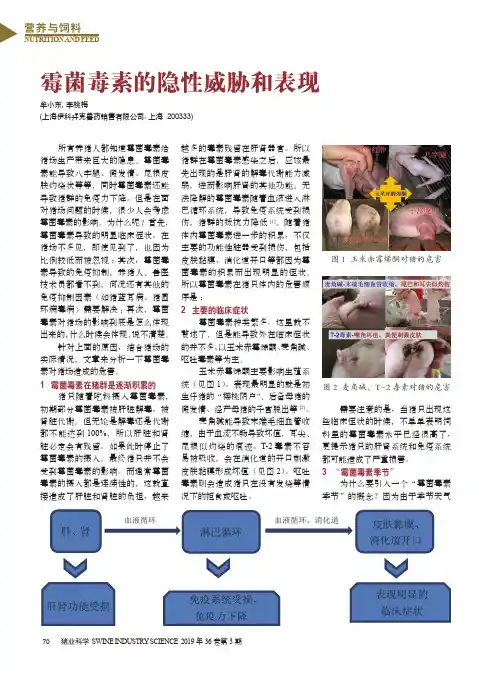

营养与饲料NUTRITION AND FEED霉菌毒素的隐性威胁和表现牟小东,李桃梅(上海伊科拜克兽药销售有限公司,上海 200333)所有养猪人都知道霉菌毒素给猪场生产带来巨大的隐患。

霉菌毒素能导致八字腿、假发情、尾根皮肤灼烧状等等,同时霉菌毒素还能导致猪群的免疫力下降。

但是在面对猪场问题的时候,很少人会考虑霉菌毒素的影响。

为什么呢?首先,霉菌毒素导致的明显临床症状,在猪场不多见,即使见到了,也因为比例较低而被忽视;其次,霉菌毒素导致的免疫抑制,养猪人、兽医技术员都看不到,何况还有其他的免疫抑制因素(如猪蓝耳病、猪圆环病毒病)需要解决;再次,霉菌毒素对猪场的影响到底是怎么体现出来的,什么时候会体现,说不清楚。

针对上面的原因,结合猪场的实际情况,文章来分析一下霉菌毒素对猪场造成的危害。

1 霉菌毒素在猪群是逐渐积累的猪只随着吃料摄入霉菌毒素,初期部分霉菌毒素被肝脏解毒,被肾脏代谢。

但无论是解毒还是代谢都不能达到100%,所以肝脏和肾脏必定会有残留。

如果此时停止了霉菌毒素的摄入,最终猪只并不会受到霉菌毒素的影响。

而通常霉菌毒素的摄入都是连续性的,这就直接造成了肝脏和肾脏的负担,越来越多的毒素残留在肝肾器官。

所以猪群在霉菌毒素感染之后,应该最先出现的是肝肾的解毒代谢能力减弱,进而影响肝肾的其他功能。

无法降解的霉菌毒素随着血液进入淋巴循环系统,导致免疫系统受到损伤,猪群的抵抗力降低[1]。

随着猪体内霉菌毒素进一步的积累,不仅主要的功能性脏器受到损伤,包括皮肤黏膜、消化道开口等都因为霉菌毒素的积累而出现明显的症状。

所以霉菌毒素在猪只体内的危害顺序是:2 主要的临床症状霉菌毒素种类繁多,这里就不赘述了,但是能导致外在临床症状的并不多,以玉米赤霉烯酮、麦角碱、呕吐毒素等为主。

玉米赤霉烯酮主要影响生殖系统(见图1),表现最明显的就是初生仔猪的“樱桃阴户”、后备母猪的假发情、经产母猪的子宫脱出等[2]。

麦角碱能导致末端毛细血管收缩,由于血流不畅导致坏疽,耳尖、尾根似灼烧的痕迹。

霉菌毒素对饲料的危害及脱毒技术霉菌是真菌的一部分,霉菌毒素是霉菌产生的一种具有广泛化学结构的有毒次级代谢产物,对人和动物具有广泛的毒性。

目前已知能产生霉菌毒素的霉菌有150余种,据估计,世界上每年大约有25%的谷物遭受各种霉菌污染。

我国大部分地区,特别是长江以南地区,夏季高温潮湿,饲料霉变现象非常普遍,饲料在加工、贮运过程中极易受霉菌污染,甚至饲料作物在田间、收获期间可能已受霉菌污染。

霉菌可以在饲料原料或饲料中生长,产生的毒素可引起畜禽生产力下降、繁殖机能障碍,严重者可引起死亡。

同时,霉菌毒素还可在畜禽产品中残留,给人类健康安全带来极大隐患。

因此,饲料霉菌毒素污染已成为饲料工业和畜牧业生产中不容忽视的问题。

1 霉菌毒素的产生影响霉菌产毒的因素主要有饲料的种类、水分及贮存环境等。

一般来说,粮谷中以曲霉和青霉最常见,黄曲霉及其毒素在玉米和花生饼中检出率最高,小麦、玉米和各种秸秆中主要是镰刀菌及其毒素的污染,而青霉及其毒素主要在大米中出现。

一般的饲料原料安全水分含量为:谷实类水分含量不超过14%;大豆、饼粕类小于12%;玉米、麦类等水分含量小于16%,否则极易引起霉菌繁殖产毒。

通常来讲,不同的环境湿度条件下,霉菌的增殖情况不同。

按照霉菌对环境湿度的要求可分为3类:相对湿度小于80%为干生性霉菌;80%~90%为中生性霉菌;90%以上为湿生性霉菌,曲霉、青霉和镰刀菌属都为中生性霉菌。

2 霉菌毒素对饲料和饲料原料的污染情况陈必芳等(1996)通过对饲料霉变情况研究,指出配合饲料霉菌污染率为100%,饲料原料为99%。

王若军等对饲料及饲料原料进行采样调查,发现黄曲霉毒素、T-2毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素、烟曲霉毒素在被检饲料和饲料原料中普遍存在,且配合饲料中霉菌毒素的检出率明显高于单一能量饲料和蛋白质饲料,检出率均在90%以上。

在被检饲料和原料中,黄曲霉毒素并非主要的霉菌毒素,呕吐毒素、烟曲霉毒素和玉米赤霉烯酮的污染最为严重,总体来看全价料受多种霉菌毒素污染的危险更大。

兽医临床誄霉菌毒素是在田间、加工、饲喂以及储存过程中,在谷物上生长的真菌产生的有毒次级产物,通过污染的饲料、垫料对动物造成危害。

我国饲料原料中检出的霉菌毒素主要是玉米赤霉烯酮、去氧瓜萎镰菌醇、烟曲霉毒素和黄曲霉毒素。

事实上,一些饲料原料,特别是副产品,往往检出被1种以上的霉菌毒素污染。

猪在所有的生产阶段对霉菌毒素毒素都非常敏感,包括种猪。

在干法和湿法饲喂系统中都可能发生霉菌毒素污染,特别是后者,因湿法饲喂系统通常很难清洗。

另外,使用垫料的高福利饲养系统也会造成额外的污染风险,对于群养的母猪来说尤为重要。

霉菌毒素可抑制猪的免疫功能,从而造成动物对感染性疾病的抵抗力下降、诱发慢性感染和降低疫苗和药物的治疗效果。

不论是一次性污染高剂量的霉菌毒素,还是长时间污染较低水平的霉菌毒素,都可能造成生产上的问题。

霉菌毒素在生产上造成的危害程度取决于污染的毒素的类型、水平以及动物的易感性。

现将霉菌毒素的种类及其危害介绍如下。

1黄曲霉毒素主要由黄曲霉和寄生曲霉产生。

对于猪来说,黄曲霉毒素是所有霉菌毒素中毒性最强的毒素,会造成严重的肝脏损伤。

另外,黄曲霉毒素及其代谢产物还可在动物食品中的残留。

大量的资料证明这些物质是可以致癌的。

黄曲霉毒素引起的临床表现包括采食量和生长速度下降、肝脏损伤、维生素A和维生素E缺乏、免疫机能下降。

同时,还引起母猪繁殖性能下降,主要表现是初生活仔数和断奶仔猪数减少。

有人提议将黄曲霉毒素的干预水平定为50微克/千克,以预防黄曲霉毒素对猪生产性能的危害性影响,同时,减少黄曲霉毒素在猪肉中的残留。

2赭曲霉毒素赭曲霉毒素A是赭曲霉毒素中最重要的毒素,由多种曲霉菌和青霉菌产生。

赭曲霉毒素急性中毒症的主要表现是肾病(肾功能衰竭)、肠炎和免疫抑制,并伴随着多种其他病理变化。

在急性中毒病例中,常常由于急性肾衰竭而导致动物死亡。

赭曲霉毒素中毒症的主要症状为生长迟缓,饲料报酬降低,肝脏和肾脏受损导致的剧烈口渴(饮水量增加)和多尿症(排尿增多),以及免疫机能下降和肠道溃疡,公猪的精液质量降低。

霉菌毒素的种类及其危害霉菌的种类很多.产生霉菌病菌的霉菌广泛存在于空气、土壤、水及腐败的有机物中。

对猪只危害严重的霉菌毒素主要来源于发霉变质的各种细菌谷物,比如玉米、大麦、小麦、糠麸及棉籽等。

这些谷物是猪只的主要饲料。

如保管不当,谷物发霉变质,以此饲料喂猪,招致可引发猪只发生霉菌毒紊中毒。

这对当前我国养猪生产构成重大事件威胁,且危害性愈发严重,应引起高度重视。

霉菌毒素的种类及其毒害霉菌毒素的种类。

目前仍然已知霉菌毒紊有200多种。

在我国最常见的,对养猪业危害最大的主要有黄曲霉毒素、T一2毒素、马铃薯赤霉烯酮毒素等;此外还有烟曲霉毒素、赭曲霉毒素等。

霉菌毒素的危害。

黄曲霉毒素可引起肝细胞变性、坏死、出血;影响DNA、RNA的合成与复制;抑制细胞分裂、蛋白质、脂肪的合成与线粒体的代谢;破坏溶酶体的结构和机能:还具有致癌、致突变和致畸性等。

T一2毒素能刺激皮肤和黏膜,引起口腔与肠道黏膜溃疡与坏死,导致呕吐和腹泻;毒素体液进人血液中能产生细胞毒作用,损伤血管上皮细胞,摧毁血管壁的完整性,是血管扩张、充血、通透性增强,引起胸部各器官出血。

玉米赤霉烯酮毒素属于寄生虫类雌激素物质,克引起猪只雌激素亢进症,使猪的生殖器官机能和形态发生变化,导致小母猪阴道、阴户红肿等,呈现霉菌性水肿反应。

霉菌毒素还能溶解淋巴细胞,降低T细胞和B细胞的活性,使体液免疫和细胞免疫调节机能受到抑制.抗体产量减少,出现免疫麻痹与免疫耐受.致使免疫发话低下。

同时.还可引起大脑神经化学物质分泌发生黏液改变,脑桥去甲肾上腺素分泌减少,下丘脑和脑桥5一羟吲哚乙酸与5一羟色胺的数量升高,导致猪只不食、呕吐、肌肉协调性降低与癫痫。

霉菌毒素的毒性作用及对畜禽养殖业的危害霉菌毒素是霉菌代谢产物中的一种有毒物质,其主要来源于霉菌在生长过程中所产生的代谢产物。

霉菌毒素具有较强的毒性作用,且对畜禽养殖业造成的危害非常大,主要表现在以下几个方面:1. 对畜禽的毒性作用霉菌毒素对畜禽的毒性作用主要表现为对其生长发育、免疫功能和生理代谢的损害。

这些毒素可以引起消化系统疾病,如食欲减退、腹泻、脱水等,进而影响畜禽的生长速度和饲料转化率。

霉菌毒素还可导致畜禽内脏器官的损伤,包括肝脏、肾脏和肺部等。

毒素还会抑制畜禽的免疫功能,降低其抗病能力,增加其患病的风险。

2. 对畜禽产品的危害霉菌毒素还会对畜禽产品质量和安全性产生不良影响。

由于畜禽饲料中可能含有霉菌毒素,进而被畜禽摄入,这些毒素会在畜禽体内蓄积,导致畜禽产品中出现毒素残留。

这对人类健康构成潜在威胁,长期摄入霉菌毒素可能引发消化系统疾病、神经系统疾病和癌症等。

畜禽产品的质量和安全性也得不到保障。

3. 对畜禽养殖业的经济影响霉菌毒素对畜禽养殖业的危害不仅仅局限于畜禽本身,还会对养殖业的经济效益产生严重影响。

受到霉菌毒素污染的饲料会导致畜禽生长缓慢、肉质下降,从而降低了养殖效益。

由于畜禽产品中可能含有毒素残留,这些产品的销售和出口也面临着严格的监管和检测要求,增加了生产者的成本和负担。

霉菌毒素的检测和对策措施也需要投入大量的时间和精力,增加了养殖业的管理成本。

针对霉菌毒素对畜禽养殖业的危害,可以采取以下措施进行防控:1. 饲料检测:建立饲料检测体系,对购买的饲料进行检测,确保其无霉菌毒素污染。

2. 饲料处理:采取合适的饲料处理方法,如烘干、蒸煮等,能够有效地杀灭饲料中的霉菌,减少毒素的产生。

3. 环境卫生管理:加强畜禽舍的环境卫生管理,保持空气流通,降低霉菌的繁殖和生长条件。

4. 饲养管理:加强对畜禽的饲养管理,保持其健康状态,降低其感染霉菌的风险。

5. 轮换饲料:适当轮换饲料,避免长期使用同一种饲料,以减少霉菌毒素的积累。

玉米赤霉烯酮霉菌毒素对规模化猪场饲料的危害■蓝荣庚(新希望六和股份重庆希望饲料有限公司,重庆401121)摘要:文章旨在阐述当今规模化猪场对饲料玉米赤霉烯酮的属性(生存环境)、母猪(青年母猪及经产母猪)食入不同剂量的影响表现(致病机理)、可视临诊表象(症状)、对猪的宏观损伤的认识作了综述。

关键词:规模化猪场;饲料霉菌毒素;玉米赤霉烯酮;危害doi:10.13302/ki.fi.2015.Z2.003中图分类号:S509文献标识码:A文章编号:1001-991X(2015)Z2-0014-03Hazard of zearalenone on large-scale pig farmLan RonggengAbstract:This paper reviewed zearalenone situation in feed of large-scale pig farm,the effect and nosogen⁃esis of zearalenone with different concentrations on sows(gilt and multipara),visible clinical symptoms and the macroscopical damage of zearalenone on pig.Key words:large-scale pig farm;feed mytoxins;zearalenone;hazard玉米赤霉烯酮具有良好的热稳定性,在水中的溶解度低,但极易溶于有机溶剂。

这类霉菌可在多种谷物上滋生,特别是在温度中等、湿度较高的环境下。

低温环境下的温度波动可以导致毒素的大量产生。

此类霉菌最适的生长温度为25℃左右,当环境温度降低到10℃左右,湿度大于14%时,会激发霉菌发生一种次级代谢反应,这种次级代谢反应会导致玉米赤霉烯酮的产生。

毒素进入动物体内会发挥类似雌激素的作用。

猪是最敏感的动物,当摄入毒素浓度为0.1mg/kg饲料时就会表现临床症状。

猪玉米赤霉烯酮中毒的主要症状有外阴阴道炎、产弱仔、产死仔和仔猪八字腿等。

另外常见受胎率的显著下降,同时伴有重复高热。

玉米赤霉烯酮主要由镰刀菌产生,但是谷物中直接产生的是反式-α-玉米赤霉烯醇,它是一种白色结晶化合物,相对分子质量318,熔点164~165℃,光滑吸收峰值出现在(吸光系数)236nm、274nm和316nm。

玉米赤霉烯酮被长波紫外线(360nm)激发时发蓝绿色荧光,被短波紫外线(260nm)激发时发绿光会更强烈。

大米煮熟之后毒素含量可以减少37%。

尽管发酵过程可能减少50%的玉米赤霉烯酮,但是在不同国家生产的啤酒中都有不同程度的检出。

玉米赤霉烯酮在低温(8~14℃)下最易产生。

环境温度从较低温度变化到中等温度的过程中(8~24℃)会造成玉米赤霉烯酮的大量产生。

其他的适于玉米赤霉烯酮产生的条件主要就是高湿度,因为众所周知镰刀菌属霉菌的生长需要很高的湿度。

当谷物含水量大于22%或者水分活度AW大于0.85时,玉米赤霉烯酮的产生量最大。

大约10%的发酵饲料产品存在玉米赤霉烯酮污染,其中包括啤酒,其污染浓度为8~53μg/l。

产生玉米赤霉烯酮的这些霉菌同时也产生呕吐毒素和瓜萎镰菌醇等毒素。

玉米赤霉烯酮被摄入体内后,立即被肠道菌群或黏膜细胞生物转化。

之后,这些产物很快与动物身体内源物质结合,并通过血流运输到体内各处。

玉米赤霉烯酮存在肝肠循环,因为在动物摄入含有毒素的饲料后,在血液中可以检测到毒素的确切时间点,粪便中也可以检出毒素。

玉米赤霉烯酮的生物转化主要发生在肝脏中。

在哺乳动物体内,玉米赤霉烯酮的六位碳原子上的酮基被还原后形成不同的立体异构体,主要是α-和β-玉米赤霉烯醇。

这些化合物迅速与葡萄醛酸结合。

还有一个类似结构的化合物,叫做玉米赤霉醇,它通过玉米赤霉烯酮合成,被用来促进猪的卵巢及外阴的肿胀(增重)。

它与玉米赤霉烯酮不同之处142015年第36卷第2期增刊在于它在第一位和第二位碳原子之间少一个双键。

猪从口腔摄入中等剂量的玉米赤霉烯酮,48h之内可在尿液中检出大约45%的毒素或生物转化产物。

粪便中可以检出约22%的毒素,就是说在48h之内,总计约70%的毒素被排泄掉。

玉米赤霉烯酮会引起猪的雌激素过多症。

α-玉米赤霉烯醇在猪体内产生的量更大。

从玉米赤霉烯酮到玉米赤霉烯醇的生物转化需要3-α-羟基类固醇脱氨酶(3-α-HSD)的催化。

这个酶的另一个主要的作用是它可以降解一种类固醇代谢产物——5-雄甾烷-3,17-二酮。

猪似乎是对玉米赤霉烯酮最敏感的动物。

玉米赤霉烯酮的多种生物转化物都具有促子宫增生作用(见图1),α-玉米赤霉烯醇尤其高效,而这种生物转化物在猪上可以大量制造。

图1不同剂量的玉米赤霉烯酮造成子宫与卵巢肿胀玉米赤霉烯酮和/或它的代谢产物与雌激素受体相互作用,对子宫内膜的分泌物、子宫蛋白质的合成、子宫增重都产生明显的影响。

此外它可以在母畜未妊娠的情况下维持黄体的存在。

玉米赤霉烯酮引起的变化类似于17-β-雌二醇浓度增加以及孕酮水平的减少,因此会引起子宫内膜分泌活性的下降,导致子宫腔内容物改变。

玉米赤霉烯酮的另一个重要作用是对青年母猪的卵巢会发挥作用,导致产生大量第一阶段的闭锁卵泡。

因此,排卵量、形成胚胎的数量以及产子数都会减少。

在养殖现场250μg/kg饲料的毒素水平即足以导致产仔数和仔猪体重的降低,因为母猪在排卵期对玉米赤霉烯酮特别敏感,而且最终可能导致流产和木乃伊胎。

低于限定值(0~1mg/kg饲料)的玉米赤霉烯酮含量也能够导致小母猪发生雌激素过多综合征的典型症状,比如阴门和乳腺红肿、卵泡囊肿等。

玉米赤霉烯酮中毒的啮齿类动物不表现对李斯特菌易感性的增加。

但是这些动物的白细胞、淋巴细胞、嗜中性粒细胞、单核细胞和嗜酸性粒细胞会发生改变。

玉米赤霉烯酮及其生物转化产物可以抑制有丝分裂,从而抑制B、T淋巴细胞的增殖。

玉米赤霉烯酮对猪免疫系统的影响有待更充分的研究。

玉米赤霉烯酮或它的生物转化产物会造成猪雌激素过多综合征,临床症状一般是外阴阴道炎。

动物越年幼、摄入剂量越高,产生的症状就越严重。

4月龄未性成熟母猪通常都是受影响最大的。

临床症状开始出现时间的早晚有很大差异,从摄入毒素之后1周至4周之间不等。

青年动物对于不同自然剂量的毒素都很敏感,会表现出典型的临床症状,但是同等剂量毒素饲喂成年动物则影响不大。

表1为不同生长阶段玉米赤霉烯酮对猪的影响。

中毒动物表现出类似发情的症状,比如外阴唇发红肿胀,乳腺水肿体积明显增大。

有时候,动物会表现出不安,并导致打架或相互撕咬。

当饲料中玉米赤霉烯酮含量≥250μg/kg时,造成繁殖率低下、不孕、精子质量和数量下降、窝产仔数减少、流产、死胎、较高的新生仔猪死亡率、产木乃伊胎、母猪阴户肿胀、雌性仔猪八字腿、母猪空怀期延长、高淘汰率。

影响母猪的繁殖性能的提高,阻碍猪遗传潜能的发挥。

235~358μg/kg水平的玉米赤霉烯酮可显著降低卵母细胞的质量。

由于猪的糖脂化能力很低,猪是对ZEA最为敏感的动物。

玉米赤霉烯酮是一种雌激素样霉菌毒素,由镰刀菌属真菌产生,它15主要侵害收割前的玉米,尤其是α-玉米赤霉烯酮,它可由猪胃肠道和肝脏中的玉米赤霉烯酮转化而成。

α-玉米赤霉烯酮对子宫和卵巢中的伤害的亲和力高于母猪子宫和卵巢中的雌激素受体的亲和力,它会与雌激素受体结合,随后被转入细胞核中,从而激活mRNA的合成(正常情况下这一过程由雌激素激活)。

玉米赤霉烯酮的影响取决于猪所处的繁殖状态。

青年母猪对ZEA特别敏感,因为稍高水平的霉菌毒素就可以导致其早熟,但这些性早熟的青年母猪的第一次发情是没有繁殖力的。

即使换掉被污染的饲料,临床表现通常也会持续很长的时间。

雌性动物不能恢复正常的发情周期。

虽然由于括约肌松弛导致的子宫和直肠脱出现象并不常见,但是这却是玉米赤霉烯酮最明显的典型症状,如:分娩母猪子宫脱出,分娩母猪阴道直肠脱出,分娩母猪外阴水肿破溃,临产母猪外阴水肿。

在这种情况下,如果黏膜表面被损伤或者污染,很有可能诱发继发感染。

母猪乳腺水肿情况通常被作为判断母猪妊娠和分娩阶段的标志。

中毒动物通常在妊娠的最后3周已经开始表现阴门和乳腺体积的增大,而且在分娩之前2周已经开始产生乳汁。

猪玉米赤霉烯酮中毒常见的症状有:不孕、假妊娠、持续发情,产仔数减少(一般由发育卵泡数量减少而致),以及胚胎被吸收、胚胎畸形、仔猪雌激素过多症(通常在中毒母猪产下一周内的小猪身上发生)。

雌激素过多综合征的特点是:外阴发红肿胀,乳腺过早发育。

影响胚胎存活的最关键时期为妊娠的第7d和第10d。

猪在妊娠的最后2个月内流产几乎不可能,因为雌激素在猪上有促黄体的作用。

玉米赤霉烯酮中毒也经常会导致拒食或采食量减少。

这是由于大量霉菌滋生导致饲料适口性的下降,以及玉米赤霉烯酮对肝脏造成的损伤。

霉菌的滋生还会导致营养成分的流失,特别是饲料中的能量会被霉菌大量利用。

猪玉米赤霉烯酮中毒的最大后果之一是发情周期的异常。

通常情况下,母猪表现所有的典型发情症状,但是不表现出接受交配的意愿,拒绝爬跨。

猪群的受胎率可能会降低70%,而且怀孕母猪产仔数减少。

仔猪在出生后24h内的存活率也受到严重影响。

产死仔的数量也变多,而且哺乳也会遇到更大的问题,比如显著增加被挤压致死和饥饿致死的仔猪头数。

1周内仔猪存活率也会受到影响,很多仔猪表现出八字腿的症状,有的表现四肢不协调。

中毒仔猪及母猪阴唇红肿,新生母猪和公猪乳腺表现不同程度的肿胀。

仔猪的中毒可能是因为仔猪接触了中毒母猪排出尿液中的毒素及毒素衍生物,更有可能是饲料中的毒素在母猪妊娠期间通过母猪传递给了仔猪,或在产后,通过乳汁传递给仔猪。

一般年轻公猪比成年公猪受到的影响更大。

主要临床症状包括乳腺增生,包皮水肿阻碍排尿,睾丸萎缩导致精子质量下降、数量减少。

虽然玉米赤霉烯酮主要影响繁殖母猪,但是生长猪和育肥猪也会受到影响,通常会降低日采食量100~150g,导致生产性能显著下降。

导致猪拒食和呕吐的主要原因应该是存在玉米赤霉烯酮的饲料或饲料原料中同时存在呕吐毒素。

玉米赤霉烯酮对猪的宏观损伤主要是对生殖道的改变,以子宫和阴道积液、内部黏膜肿胀、细胞增生和上皮细胞鳞片为特点。

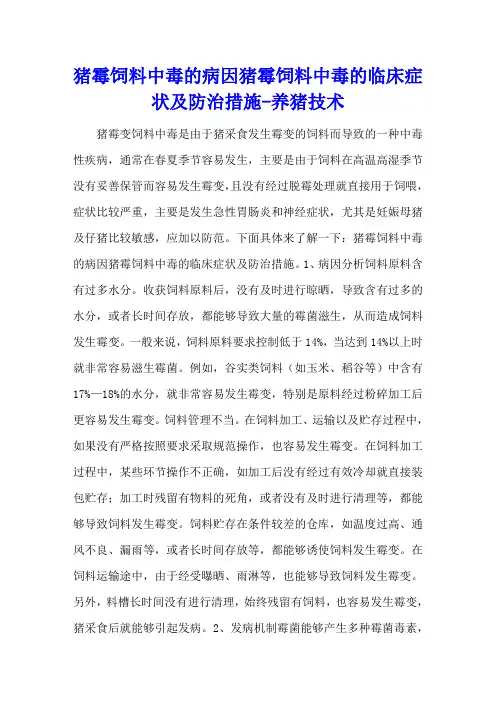

由于细胞的肿胀和增生,导致阴门、阴道、子宫颈和子宫出现肿胀(见图2)。

图2后备母猪肿大的生殖系统由于玉米赤霉烯酮的促子宫增生作用会导致子宫体积明显增大,特别是在子宫角部位。

初情期前母猪卵巢体积增大,分布有大量的小卵泡,但是没有黄体存在的证明。

年龄大一些的母猪中毒后次级卵泡会发育得很大,其他的卵泡则闭锁。

并没有证据证明有排卵的发生,因为卵巢上面并没有黄体的存在。

另外,乳腺和乳头会发生水肿,体积明显增大。

玉米赤霉烯酮对猪生殖道的组织学伤害包括子宫壁的水肿和子宫颈、阴道的组织转化。