创伤后成长综述

- 格式:doc

- 大小:74.50 KB

- 文档页数:9

精神疾病患者的创伤后成长与恢复精神疾病是当代社会面临的一项重要挑战,它对患者及其家人产生了巨大的心理和生理冲击。

然而,我们也发现,在许多精神疾病患者中,一些人能够在经历创伤后出现成长和恢复。

本文将探讨精神疾病患者在经历创伤后如何实现成长和恢复的过程,并探讨相关的因素和策略。

一、接受现实与找到支持在经历精神疾病的创伤后,患者首当其冲的任务是接受现实,并为自己寻找支持。

这种支持可以来自家人、朋友、医生和专业的精神健康团队。

家庭支持和专业治疗对于患者的恢复过程至关重要。

在得到积极的支持和理解后,患者能够更好地面对现实,并建立积极的心态。

二、建立积极思维模式创伤后的成长和恢复需要患者建立积极的思维模式。

这意味着患者要努力寻找希望和积极的方面,培养自己对未来的信心和乐观。

患者可以通过认识自己的优点和价值,设定个人目标,并制定可行的计划来建立积极的思维模式。

三、锻炼身心和寻求平衡锻炼身心和寻求平衡是创伤后成长和恢复的关键因素之一。

患者可以通过参与体育锻炼、冥想和放松练习来帮助缓解压力,增强身心健康。

此外,患者还可以通过追求自己感兴趣的活动,培养个人爱好,找到生活的平衡点。

四、重建人际关系创伤后的成长和恢复需要患者重建健康的人际关系。

患者可以通过与亲人和朋友进行良好的沟通,增进彼此的理解和信任,寻求合适的社交活动,并扩大社交圈子。

恢复期间,患者还可以参与支持小组或社区活动,与有着相似经历的人建立联系,并互相支持。

五、寻求专业帮助创伤后的成长和恢复过程中,寻求专业帮助是至关重要的。

专业的心理治疗师、心理社工等专业人士可以提供个性化的心理支持和指导。

通过与专业人士的合作和治疗,患者可以更好地理解自己的病情,发展有效的应对策略,并逐步恢复正常的生活功能。

六、保持希望和自我接纳创伤后成长和恢复的过程中,保持希望和自我接纳非常重要。

患者需要相信自己的能力和忍耐力,坚持进行个人的成长和恢复。

同时,患者也应该接受自己的病情和限制,将其作为恢复的一部分,并且不断寻求进步和改进。

创伤后成长体验创伤后的成长是一种深刻的体验,它带给我们很多反思和启示。

无论是失去亲人、经历重大挫折还是面对生活的巨大变故,这些创伤都会在我们内心留下深深的烙印。

然而,正是这些创伤,让我们更加强大和成熟。

创伤后的成长源于对生活的重新审视。

当我们经历了一次创伤后,我们会开始反思自己的生活方式和价值观。

我们会思考什么是真正重要的,我们真正想要的是什么。

创伤让我们看到了生活的脆弱性,也让我们更加珍惜眼前的一切。

我们会更加关注自己的内心需求,更加注重与家人朋友的沟通和相处。

创伤后的成长让我们更加明确自己的人生目标,更加有决心去追求自己的梦想。

创伤后的成长源于对自身的磨砺和成长。

创伤让我们变得更加坚强和勇敢。

在面对困难和挫折时,我们学会了不屈不挠的精神。

我们经历了痛苦和苦难,但也学会了从中汲取力量和勇气。

我们变得更加有韧性和适应力,能够更好地应对生活中的各种挑战。

创伤后的成长让我们更加深刻地理解人生的意义,更加明白幸福的真谛。

创伤后的成长源于对他人的关爱和帮助。

创伤让我们更加懂得去关心和照顾他人。

我们明白了生活中的困难和苦痛,并且希望能够帮助那些同样经历过创伤的人。

我们会主动伸出援手,关心他人的需求,并尽力提供帮助和支持。

创伤后的成长让我们变得更加善解人意,更加愿意为他人付出。

创伤后的成长源于对未来的积极展望。

创伤让我们更加明白人生的无常和短暂性。

我们会更加珍惜当下,并对未来充满希望。

我们不再为小事困扰,而是将目光放在更大的目标上。

我们会更加积极地规划和追求自己的人生,努力实现自己的理想和愿望。

创伤后的成长让我们拥有了更加积极向上的心态,更加乐观地面对生活的种种困难。

创伤后的成长是一种宝贵的体验。

它让我们重新审视生活,磨砺自己,关爱他人,并对未来充满希望。

无论我们经历了怎样的创伤,我们都应该学会从中成长,让自己变得更加强大和成熟。

生活中的创伤并不可怕,它们是我们成长的机会,让我们变得更好的契机。

让我们在创伤后的成长中,不断超越自己,追寻真正的幸福和意义。

心理学视角下的创伤后成长与适应创伤是人们在生活中难以避免的一部分,无论是个人经历的损失、重大变故,还是社会性事件所带来的冲击,都有可能对个体的心理健康产生负面影响。

然而,令人鼓舞的是,一些人经历创伤后能够通过适应和成长来重建内心的平衡。

心理学视角提供了一种理解创伤后成长和适应的框架,探讨了相关的心理过程和积极的结果。

1. 创伤后应激反应创伤事件通常会导致创伤后应激反应,包括焦虑、抑郁、恐惧、愤怒等情绪的增加,以及对创伤事件的回忆和避免的行为。

这些反应是正常的心理反应,帮助个体面对创伤并调整自己的心理状态。

然而,如果这些应激反应持续时间过长或者过于剧烈,可能会影响个体的正常生活和功能。

2. 创伤后成长的概念创伤后成长指的是在经历创伤后,个体可能出现积极的心理变化和成长。

这种成长可以表现为个人价值观的重新评估、对生命意义和目标的重新思考以及人际关系的改善等。

创伤后成长的概念强调了人类的复原力和适应能力,在遭受创伤后重新构建个人意义和目标。

3. 创伤后成长的心理过程创伤后成长的心理过程是一个复杂的过程,其中包括多个心理因素的相互作用。

其中,积极心理学的角度提供了一种重要的观点。

积极心理学关注个体的优势和积极特质,在创伤后成长的过程中,积极心理因素起到了重要的作用。

这些积极因素包括乐观情绪、希望、自我效能感和社会支持等。

4. 心理幸存者心理幸存者是指那些经历创伤事件后能够适应和成长的个体。

这些人可能面临着来自内部和外部的压力和困境,但他们通过积极的心态和适应策略来面对挑战。

他们借助内在的力量和外部资源,通过建立积极的自我认同和价值观以及与他人的联系,逐步重塑自我并找到新的生活意义。

5. 创伤后适应的帮助在创伤后,个体获得适当的支持和帮助对于促进创伤后成长和适应至关重要。

社会支持可以提供情感上的安慰和理解,帮助个体处理负面的情绪体验和应对挑战。

此外,专业心理支持和干预也可以帮助个体应对创伤后的种种困境,并提供必要的认知和行为的调整策略。

青少年的创伤后成长与生命意义感、经验性回避一、本文概述本文旨在探讨青少年在经历创伤事件后的成长过程,以及这一过程中生命意义感和经验性回避所起到的作用。

创伤事件,无论是生活中的重大变故还是日常生活中的小挫折,都可能对青少年的心理发展产生深远影响。

理解青少年如何通过创伤后成长,以及在这一过程中如何理解和寻找生命的意义,同时处理经验性回避的问题,对于促进青少年心理健康、帮助他们更好地应对生活中的挑战具有重要意义。

本文首先对青少年的创伤后成长进行概述,包括其定义、特征以及影响因素。

接着,探讨生命意义感在创伤后成长过程中的作用,包括它如何影响青少年的心理适应和恢复。

分析经验性回避现象,探讨其在青少年创伤后成长中的影响,以及如何通过理解和处理经验性回避,促进青少年的心理健康和成长。

结合相关理论和实证研究,提出促进青少年创伤后成长的建议,以期为青少年心理健康教育和辅导提供参考。

二、文献综述在心理学和社会学领域,青少年的创伤后成长、生命意义感以及经验性回避一直是备受关注的研究主题。

对于青少年来说,他们正处于生理和心理发展的关键时期,面临着各种生活挑战和可能的创伤事件。

这些经历可能会对他们的心理成长、生命观念以及应对方式产生深远影响。

关于创伤后成长,许多研究表明,个体在经历了创伤事件后,可能会产生自我成长和积极的心理变化。

这种成长通常体现在对自我的重新认识、价值观的转变以及应对能力的增强等方面。

对于青少年来说,创伤事件可能是家庭变故、校园欺凌、自然灾害等,这些事件可能会促使他们更加珍惜生活,更加明确自己的人生目标。

生命意义感是指个体对生命目标和价值的认识和体验。

对于青少年来说,建立积极的生命意义感有助于他们更好地应对生活中的困难和挑战,增强自我认同和幸福感。

研究表明,生命意义感与心理健康、社会适应等方面存在密切关系。

探究青少年创伤后成长与生命意义感的关系具有重要的理论和实践意义。

经验性回避是指个体在面对可能带来痛苦或不适的情境时,采取回避策略的行为倾向。

你知道什么是“创伤后成长”吗?假如你曾有过心理创伤,在你的疗愈和康复之旅中,你可能会注意到自己产生了一些积极的变化。

这被称为“创伤后成长(PTG)”。

作为人类,我们拥有与生俱来的适应能力。

对一些人来说,创伤后成长可能意味着个人力量的增强,或对生活的更大欣赏,这可能意味着精神成长或信仰系统的改变;而对于其他人来说,这可能是他们采取行动帮助其他人的动力。

每个人都以自己的方式处理心理创伤,而这往往是一段漫长的治愈之旅。

但最终,只要你付出努力、肯去改变,你可能就会收获成长,获得新生。

什么是创伤后成长?新概念心理专家荣新奇教授说,创伤后的成长是人类创造意义、治愈和从困难中学习的自然能力的一部分。

PTG理论是由Richard Tedeschi博士和Lawrence Calhoun博士在1990年代提出的。

该理论指出,在逆境或危机之后,人们通常会看到积极的增长。

这可能体现在他们的人际关系、世界观或其他个人领域中。

荣教授说,创伤后成长是“危机”后出现的新意识、洞察力和观点。

“'危机’可能是亲人的死亡、疾病、自然灾害,或者诸如虐待或背叛之类的应激事件,”他解释道,“它是由'心理地震’造成的,你的世界现在在它发生之前和之后发生了严重的分裂。

这是一个决定性的时刻,改变了你所知道的生活。

”创伤后成长的迹象经历心理创伤后,你的个人生活、人际关系和学习工作等各个方面可能都将面临挑战。

对于每个人来说,这种情况持续多长时间是不同的,并且没有处理创伤的“正确”时间表。

在某个时候,你可能会开始注意到在心理创伤发生之前不存在的新的积极变化。

根据Tedeschi和Calhoun 两人1996年的历史研究显示,经历过心理创伤后成长的主要迹象包括:·更好地欣赏生活:欣赏生命的价值,或以前所未有的方式过好每一天;·改善与他人的关系:你可能会与他人建立亲密感,增加同情心,或者知道在危机时期可以依靠他人;·新的可能性:比如培养新的兴趣、新的人生道路,或者愿意改变需要改变的事物;·个人力量:知道你可以处理困难的事情,你比你想象的更强大,或者增加了自力更生的意识和能力;·灵性改变:对灵性的更深的理解,或比以往更坚定的信仰等。

心理学与创伤后成长人类是复杂的生物,每个人都会经历各种各样的人生挑战和困难。

其中,创伤是一种常见而具有深远影响的经历,它可以打破一个人的心理平衡,对其产生负面影响。

然而,正如心理学的研究所显示的那样,创伤也可以成为一个人成长和发展的契机。

本文将探讨心理学与创伤后成长之间的关系,并分析其影响因素和机制。

一、创伤的定义与影响在心理学中,创伤是指一个人经历的严重事件或经历,超出了其应对能力的范围。

创伤可以是身体上的,比如事故或疾病,也可以是心理上的,比如战争、虐待或悲伤的丧失。

创伤对个体的心理状态和功能造成了巨大的冲击和不适,甚至可能引发心理障碍,如创伤后应激障碍(PTSD)。

创伤不仅对个人的心理健康产生负面影响,还可能对社会和人际关系产生不利影响。

感受到巨大痛苦和不公平的个体可能出现情绪不稳定、社交问题和个人认同的困惑,并成为心理健康问题的潜在风险群体。

二、创伤后成长的概念与特征创伤后成长(posttraumatic growth,简称PTG)是指在经历创伤之后,个体在心理、人际关系、信仰和目标设定等方面发生积极的变化和成长过程。

创伤后成长不仅仅是对创伤的应对和适应,更是一种积极的心理转变和发展。

创伤后成长具有一些特征,首先,它是一个主观的和个体化的过程,不同的人在同一创伤下可能会有截然不同的反应。

其次,创伤后成长是一个全面的过程,它影响了个人的多个方面,包括意义和价值观、人际关系、情感表达、自我认知等。

最后,创伤后成长是一个长期的过程,它可能会在创伤发生后的很长一段时间内持续发展和变化。

三、创伤后成长的影响因素创伤后成长的出现并不是所有人都会经历的,它与个体的内在特质、创伤事件的性质以及社会支持等因素有关。

首先,个体的内在特质对创伤后成长有一定的影响。

研究表明,对心理的韧性(psychological resilience)和乐观主义态度(optimism)更强的人更有可能经历创伤后成长。

其次,创伤事件的性质也对创伤后成长产生影响,极端事件、意外的死亡和自然灾害等严重创伤往往更容易促进创伤后成长。

创伤后成长一个案例报告摘要:本报告旨在探讨创伤事件对个人成长的影响,以一位名叫杰克的案例为例进行分析。

杰克经历了一次严重的车祸,导致他身心受创。

然而,通过积极应对和适当的支持,杰克逐渐走出创伤,取得了巨大的成长。

本报告将介绍杰克的个人经历以及他如何在创伤中找到力量和成长。

介绍:创伤事件是一种严重的身心刺激,往往会给个人带来巨大的挑战。

然而,一些人能够通过积极应对和适当的支持,在创伤后得以成长。

为了研究这个问题,本报告将介绍一位叫杰克的个案,并进行深入分析。

杰克的个人经历:杰克是一位年轻有为的大学生,在一次车祸中受了重伤。

他的身体严重受损,经历了长时间的住院治疗和康复。

整个过程中,他经历了巨大的痛苦和挑战,但他从未放弃对生活的热爱和对未来的期待。

积极应对创伤:杰克意识到他需要积极应对这个创伤,他选择了积极的心态来面对困难。

他寻求专业的心理辅导,并参加了康复课程,帮助他重建身体和精神上的平衡。

此外,他还加入了一个康复支持小组,与其他康复者分享经验和情感支持。

寻找支持:在创伤后,杰克明白到他需要寻找支持。

他与家人和朋友保持着紧密的联系,他们给予他无尽的鼓励和支持。

此外,他还与专业团队建立了密切的合作关系,包括康复医生、心理治疗师和社工人员。

这些专业人士为他提供了关键的支持和指导,帮助他逐渐恢复并重新建立信心。

探索内在潜力:在创伤后,杰克开始反思自己的人生和目标。

他经历了一段时间的沉默和回顾,从中慢慢发现了自己内在的潜力。

他开始探索新的兴趣爱好,并以此为动力重新设定了自己的人生目标。

他决心成为一个积极向上的榜样,用自己的经历鼓励和帮助其他创伤者。

成长与回顾:经过一段时间的艰苦努力,杰克取得了显著的成长并回顾了自己的个人成就。

他重新获得了乐观和自信,并将自己的创伤经历转化为动力,不断追求自己的梦想。

他在康复领域取得了卓越的成就,并成为一名备受尊敬的康复专家。

结论:通过杰克这个案例的研究,我们可以看到创伤事件对个人成长的潜力。

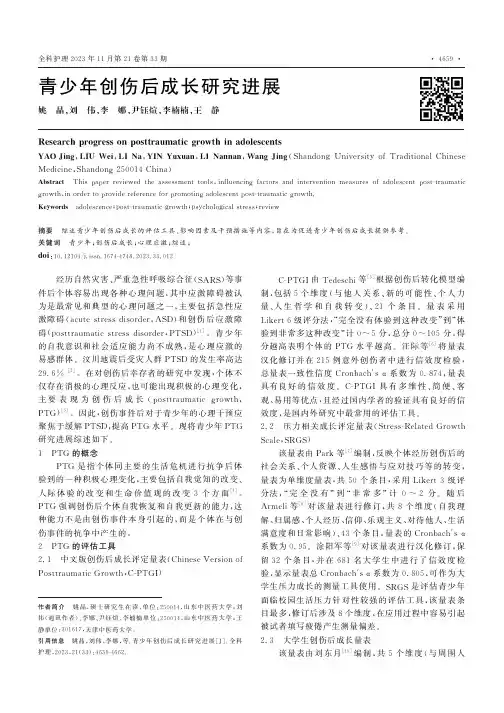

青少年创伤后成长研究进展姚 晶,刘 伟,李 娜,尹钰煊,李楠楠,王 静R e s e a r c h p r o gr e s s o n p o s t t r a u m a t i c g r o w t h i n a d o l e s c e n t s Y A O J i n g ,L I U W e i ,L I N a ,Y I N Y u x u a n ,L I N a n n a n ,W a n g J i n g (S h a n d o n g U n i v e r s i t y o f T r a d i t i o n a l C h i n e s e M e d i c i n e ,S h a n d o n g 250014C h i n a )A b s t r a c t T h i s p a p e r r e v i e w e d t h e a s s e s s m e n t t o o l s ,i n f l u e n c i n g fa c t o r s a n d i n t e r v e n t i o n m e a s u r e s o f a d o l e s c e n t p o s t -t r a u m a t i c g r o w t h ,i n o r d e r t o p r o v i d e r e f e r e n c e f o r p r o m o t i n g ad o le s c e n t p o s t -t r a u m a t i c g r o w t h .K e yw o r d s a d o l e s c e n c e ;p o s t -t r a u m a t i c g r o w t h ;p s y c h o l o g i c a l s t r e s s ;r e v i e w 摘要 综述青少年创伤后成长的评估工具㊁影响因素及干预措施等内容,旨在为促进青少年创伤后成长提供参考㊂关键词 青少年;创伤后成长;心理应激;综述;d o i :10.12104/j.i s s n .1674-4748.2023.33.012 经历自然灾害㊁严重急性呼吸综合征(S A R S)等事件后个体容易出现各种心理问题,其中应激障碍被认为是最常见和典型的心理问题之一,主要包括急性应激障碍(a c u t e s t r e s s d i s o r d e r ,A S D )和创伤后应激障碍(po s t t r a u m a t i c s t r e s s d i s o r d e r ,P T S D )[1]㊂青少年的自我意识和社会适应能力尚不成熟,是心理应激的易感群体㊂汶川地震后受灾人群P T S D 的发生率高达29.6%[2]㊂在对创伤后幸存者的研究中发现,个体不仅存在消极的心理反应,也可能出现积极的心理变化,主要表现为创伤后成长(po s t t r a u m a t i c g r o w t h ,P T G )[3]㊂因此,创伤事件后对于青少年的心理干预应聚焦于缓解P T S D ,提高P T G 水平㊂现将青少年P T G 研究进展综述如下㊂1 P T G 的概念P T G 是指个体同主要的生活危机进行抗争后体验到的一种积极心理变化,主要包括自我觉知的改变㊁人际体验的改变和生命价值观的改变3个方面[4]㊂P T G 强调创伤后个体自我恢复和自我更新的能力,这种能力不是由创伤事件本身引起的,而是个体在与创伤事件的抗争中产生的㊂2 P T G 的评估工具2.1 中文版创伤后成长评定量表(C h i n e s e V e r s i o n o fP o s t t r a u m a t i c G r o w t h ,C -P T G I)作者简介 姚晶,硕士研究生在读,单位:250014,山东中医药大学;刘伟(通讯作者)㊁李娜㊁尹钰煊㊁李楠楠单位:250014,山东中医药大学;王静单位:301617,天津中医药大学㊂引用信息 姚晶,刘伟,李娜,等.青少年创伤后成长研究进展[J ].全科护理,2023,21(33):4659-4662.C -P T G I 由T e d e s c h i 等[5]根据创伤后转化模型编制,包括5个维度(与他人关系㊁新的可能性㊁个人力量㊁人生哲学和自我转变)㊁21个条目㊂量表采用L i k e r t 6级评分法,完全没有体验到这种改变 到 体验到非常多这种改变 计0~5分,总分0~105分,得分越高表明个体的P T G 水平越高㊂汪际等[6]将量表汉化修订并在215例意外创伤者中进行信效度检验,总量表一致性信度C r o n b a c h 's α系数为0.874,量表具有良好的信效度㊂C -P T G I 具有多维性㊁简便㊁客观㊁易用等优点,且经过国内学者的验证具有良好的信效度,是国内外研究中最常用的评估工具㊂2.2 压力相关成长评定量表(S t r e s s -R e l a t e d G r o w t hS c a l e ,S R G S) 该量表由P a r k 等[7]编制,反映个体经历创伤后的社会关系㊁个人资源㊁人生感悟与应对技巧等的转变,量表为单维度量表,共50个条目,采用L i k e r t 3级评分法, 完全没有 到 非常多 计0~2分㊂随后A r m e l i 等[8]对该量表进行修订,共8个维度(自我理解㊁归属感㊁个人经历㊁信仰㊁乐观主义㊁对待他人㊁生活满意度和日常影响)㊁43个条目,量表的C r o n b a c h 's α系数为0.95㊂涂阳军等[9]对该量表进行汉化修订,保留32个条目,并在681名大学生中进行了信效度检验,显示量表总C r o n b a c h 's α系数为0.805,可作为大学生压力成长的测量工具使用㊂S R G S 是评估青少年面临校园生活压力针对性较强的评估工具,该量表条目最多,修订后涉及8个维度,在应用过程中容易引起被试者填写疲倦产生测量偏差㊂2.3 大学生创伤后成长量表该量表由刘东月[10]编制,共5个维度(与周围人㊃9564㊃全科护理2023年11月第21卷第33期的关系㊁个人力量㊁对生活的感激㊁新生希望和刻意性沉思)㊁34个条目,采用L i k e r t6级评分法, 完全没有体验过这种变化 到 这种变化非常大 计0~5分,在400名大学生中进行检验信效度,量表的C r o n b a c h'sα系数为0.873㊂大学生P T G量表的开发主要针对我国青少年群体,且具有特异性,可以准确评估我国青少年P T G水平,然而由于该量表较为新颖,在青少年群体中尚未推广使用,有待扩大样本量以验证量表的准确性㊂2.4悲伤反刍量表(U t r e c h t G r i e f R u m i n a t i o n S c a l e, U G R S)U G R S由E i s m a等[11]于2014年编制,主要用于评估创伤后应激障碍㊁生活质量较低以及抑郁症者与悲伤相关的反刍㊂T a n g等[12]将该量表进行汉化,包括5个维度(反应㊁不公平㊁反事实㊁意义和人际关系)㊁15个条目,采用L i k e r t5级评分法, 从不 到 经常 计1~5分,量表的C r o n b a c h'sα系数为0.90,汉化后的量表具有良好的信效度㊂2.5成长评定量表(T S)该量表包括8个维度(对家人的感激㊁对生活的感激㊁对朋友的感激㊁获得积极的态度㊁个人力量㊁精神力量的提高㊁同情心㊁忍耐力)㊁20个条目㊂量表采用L i k e r t5级评分法, 完全没有 到 非常多 计0~4分,得分0~80分,得分越高表示P T G水平越高,量表的C r o n b a c h'sα系数为0.92[13]㊂目前该量表多用于评估病人的P T G水平,尤其是癌症病人㊂3青少年P T G的影响因素3.1性别研究发现,女性的P T G得分明显高于男性[7]㊂这可能由于女性对情感的知觉较为敏感,在面对创伤压力的过程中女生更倾向于不断反思创伤事件带来的影响,这可以使其对创伤后的自我㊁他人和世界产生新的理解,从而发现创伤事件蕴藏的积极意义,有利于P T G的实现㊂3.2人格特质T e d e s c h i等[14]在提出P T G概念的时候就强调,人格特质在P T G的产生中发挥了重要作用,并提出影响P T G产生的6个重要人格特质因素包括意志力㊁韧性㊁乐观㊁一致感㊁内外控倾向和自我效能㊂在经历创伤事件后,有意志力㊁韧性㊁乐观等人格的个体能充分利用身边的防御机制,从而表现出明显的心理成长趋势,则更容易产生P T G[15]㊂这可能由于具有正性人格特质的青少年能从创伤事件中发展出对创伤事件的积极认知并维持良好的情绪体验,从而更容易恢复并产生P T G㊂3.3心理弹性和应对方式心理弹性和应对方式与青少年P T G有关㊂心理弹性是指个体面对创伤㊁危机或压力时能够尽快恢复并保持健康心理状态的能力[16]㊂个体的心理弹性越高,且具有灵活的认知策略和应对方式,能够恰当利用自身资源,缓解危机带来的压力并适应环境变化,更容易体会到创伤事件中产生的积极意义,减少负性情绪,从而促进P T G产生[17-19]㊂积极应对方式是促进P T G 的重要保护因素,使个体具有更好的抵抗力,增强其自我恢复和发展的潜能㊂3.4经历创伤事件的严重程度和时间受创伤事件的严重程度和时间是P T G的影响因素㊂张晓茹[20]在芦山地震重建3年后青少年P T G的研究中发现,重灾区的学生P T G表现水平较高,然而也有研究显示处于高水平危机暴露程度的个体P T G 水平较低㊂张晨光等[21]对灾后1年的青少年进行调查发现,经历较长时间后P T G才能表现出长期的适应价值㊂创伤性事件在一定程度上会改变青少年的认知结构和思考过程,使他们在人际体验和生命价值观等方面产生更多积极改变,对心理成长产生促进作用㊂3.5自我同情自我同情可影响P T G㊂自我同情包括积极自我同情和消极自我同情两个方面㊂具有较高积极自我同情水平的个体,经历创伤事件后会在自我关怀与理解中重建自己对环境的认知,以包容的态度对待创伤事件带来的挫折与痛苦,促使其正向思考创伤事件带来的影响与意义,进而促进P T G的产生[22]㊂L i u等[23]对震后青少年的自我同情进行调查发现,消极自我同情水平较高的青少年倾向于将自我视为痛苦的中心,使个体丧失安全感,难以与他人建立良好的关系,不利于产生P T G㊂4 P T G的干预措施4.1正念减压疗法正念减压疗法作为一种改善个体心理状态的干预措施,能缓解压力㊁改善情绪㊁改善个体认知策略,是目前国内外学者开展P T G心理干预的常用手段[24]㊂研究发现,正念减压疗法能够促使个体以新的视角面对创伤事件,从而产生积极的心理体验[25]㊂孔令茹[26]对329名青少年实施以干预应对为主的团体辅导,包括正念㊁放松训练㊁社交训练及态度转变等,结果显示试验组学生的P T G水平显著增高,这可能与团体辅导能够改善青少年的焦虑情绪,引导青少年掌握积极应对方式有关㊂然而,李振国[27]对新型冠状病毒感染疫情㊃0664㊃C H I N E S E G E N E R A L P R A C T I C E N U R S I N G N o v e m b e r2023V o l.21N o.33防控期间的大学生实施了为期8周的正念减压疗法,具体内容包括静坐冥想㊁觉知练习㊁正念呼吸等,结果发现其P T G水平变化无差异㊂因此,正念减压疗法在青少年群体中的应用效果可能与干预时间㊁样本㊁研究对象的特征等有关,未来仍需探索正念减压疗法在P T G中的作用机制㊂4.2认知行为疗法认知行为疗法是一种以个体认知㊁思维决定自身行为情绪为理论基础的干预方法,能够帮助个体更加准确掌握危机相关知识,使其得到更好的恢复[28]㊂巩树梅等[29]将37例意外创伤者随机分为干预组和对照组,对照组不干预,干预组开展为期6周㊁每周1次(80~ 100m i n)的团体认知行为干预㊂干预内容:干预者围绕主题实施认知-行为策略,团体干预过程分为6个单元㊂第一单元通过破冰练习制定团体规范建立团体凝聚力;第二单元为观察自身心理状况,写下目前存在的消极心理暗示并进行自我激励训练;第三四单元从第三者的角度分析问题,通过头脑风暴寻求解决问题的方法;第五六单元为模拟创伤事件并通过行为训练帮助被试者摆脱苦恼㊂结果表明,团体认知行为训练可改善受试者的认知评价,促进P T G水平的提高㊂5小结P T G作为积极心理学的重要内容,目前已成为国内外研究的热点㊂然而目前对青少年P T G的研究仍存在一定局限性:1)研究方法均为量性研究,无法深入探索创伤事件后青少年的心理感受和真实体验;2)研究内容多为影响因素及相关性分析,对青少年P T G的干预性研究较少;3)研究设计多采用横断面调查研究描述青少年P T G水平,缺乏纵向研究㊂未来可结合量性研究和质性研究,深入挖掘青少年P T G的特异性影响因素;开展纵向研究建立潜变量增长模型,探讨青少年P T G的变化轨迹,了解不同阶段青少年创伤后心理反应的发展特征;根据国内外研究现状及P T G相关理论制订符合当下青少年P T G的应对方案㊂此外,社会㊁学校和家庭应从促进个人成长的角度实施心理建设工作,鼓励青少年主动应对创伤事件,促进P T G的产生㊂参考文献:[1] N A S R I R I,S E N I WA T I T,E R F I N A E.S c r e e n i n g o f p o s t-t r a u m a t i c s t r e s s d i s o r d e r(P T S D)a m o n g f l o o d v i c t i m s i nI n d o n e s i a[J].E n f e r m e ría C lín i c a,2020,30:345-349.[2] P A N X,L I U W Z,D E N G G H,e t a l.S y m p t o m s o f p o s t t r a u m a t i cs t r e s s d i s o r d e r,d e p r e s s i o n,a n d a n x i e t y a m o n g j u n i o r h i g h s c h o o l s t u d e n t s i n w o r s t-h i t a r e a s3y e a r s a f t e r t h e W e n c h u a n e a r t h q u a k ei n C h i n a[J].A s i a-P a c i f i c J o u r n a l o f P u b l i c H e a l t h,2015,27(2):N P1985-N P1994.[3] WU X L,K AM I N G A A C,D A I W J,e t a l.T h e p r e v a l e n c e o fm o d e r a t e-t o-h i g h p o s t t r a u m a t i c g r o w t h:a s y s t e m a t i c r e v i e w a n d m e t a-a n a l y s i s[J].J o u r n a l o f A f f e c t i v e D i s o r d e r s,2019,243:408-415.[4] B HU S H A N B,B A S U S,G A N A I U J.P o s t-t r a u m a t i c s t r e s s a n dg r o w t h a m o n g t h e c h i l d r e n a n d a d o l e s c e n t s i n t h e a f t e r m a t h o fC O V I D-19[J].F r o n t i e r s i n P s y c h o l o g y,2021,12:791263.[5] T E D E S C H I R G,C A L H O U N L G.T h e P o s t t r a u m a t i c G r o w t hI n v e n t o r y:m e a s u r i n g t h e p o s i t i v e l e g a c y o f t r a u m a[J].J o u r n a l o fT r a u m a t i c S t r e s s,1996,9(3):455-471.[6]汪际,陈瑶,王艳波,等.创伤后成长评定量表的修订及信效度分析[J].护理学杂志,2011,26(14):26-28.[7] P A R K C L,C O H E N L H,MU R C H R L.A s s e s s m e n t a n dp r e d i c t i o n o f s t r e s s-r e l a t e d g r o w t h[J].J o u r n a l o f P e r s o n a l i t y, 1996,64(1):71-105.[8] A R M E L I S,G U N T H E R T K C,C O H E N L H.S t r e s s o ra p p r a i s a l s,c o p i n g,a n d p o s t-e v e n t o u t c o m e s:t h e d i m e n s i o n a l i t ya n d a n t e c e d e n t s o f s t r e s s-r e l a t e d g r o w t h[J].J o u r n a l o f S o c i a l a n dC l i n i c a l P s y c h o l o g y,2001,20(3):366-395.[9]涂阳军,郭永玉.压力成长量表在师范大学生中的适用性分析[J].中国学校卫生,2011,32(3):346-348.[10]刘东月.大学生创伤后成长量表编制及其相关因素研究[D].成都:四川师范大学,2014.[11] E I S MA M C,S T R O E B E M S,S C HU T H A W,e t a l.D e v e l o p m e n t a n d p s y c h o m e t r i c e v a l u a t i o n o f t h e U t r e c h t G r i e fR u m i n a t i o n S c a l e[J].J o u r n a l o f P s y c h o p a t h o l o g y a n d B e h a v i o r a lA s s e s s m e n t,2014,36(1):165-176.[12] T A N G S Q,E I S MA M C,L I J,e t a l.P s y c h o m e t r i c e v a l u a t i o n o ft h e C h i n e s e v e r s i o n o f t h e U t r e c h t G r i e f R u m i n a t i o n S c a l e[J].C l i n i c a l P s y c h o l o g y&P s y c h o t h e r a p y,2019,26(2):262-272.[13] A B R AÍD O-L A N Z A A F,G U I E R C,C O LÓN R M.P s y c h o l o g i c a lt h r i v i n g a m o n g l a t i n a s w i t h c h r o n i c i l l n e s s[J].J o u r n a l o f S o c i a lI s s u e s,1998,54(2):405-424.[14] T E D E S C H I R G,C A L H O U N L G.T A R G E T A R T I C L E:"p o s t t r a u m a t i cg r o w t h:c o n c e p t u a l f o u n d a t i o n s a n d e m p i r i c a l e v i d e n c e"[J].P s y c h o l o g i c a l I n q u i r y,2004,15(1):1-18.[15]邹长华,信中贵,李泳汉,等.大学生情绪调节自我效能感和积极心理资本在心理弹性与心理健康关联中的作用[J].中国学校卫生,2023,44(1):94-98.[16] A B U R N G,G O T T M,HO A R E K.W h a t i s r e s i l i e n c e?A nI n t e g r a t i v e R e v i e w o f t h e e m p i r i c a l l i t e r a t u r e[J].J o u r n a l o fA d v a n c e d N u r s i n g,2016,72(5):980-1000.[17] WA U G H C E,F R E D R I C K S O N B L,T A Y L O R S F.A d a p t i n g t ol i f e's s l i n g s a n d a r r o w s:i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s i n r e s i l i e n c e w h e n r e c o v e r i n g f r o m a n a n t i c i p a t e d t h r e a t[J].J o u r n a l o f R e s e a r c h i nP e r s o n a l i t y,2008,42(4):1031-1046.[18] L I Q,HU J S.P o s t-t r a u m a t i c g r o w t h a n d p s y c h o l o g i c a l r e s i l i e n c ed u r i n g t he C O V I D-19p a n d e m i c:a s e r i a l m e d i a t i o n m o d e l[J].F r o n t i e r s i n P s y c h i a t r y,2022,13:780807.[19]赵云.心理创伤应对中促进大学生心理成长对策研究[J].湖北开放职业学院学报,2021,34(23):67-68;71.㊃1664㊃全科护理2023年11月第21卷第33期[20] 张晓茹.芦山灾区中学生心理弹性与社会支持在感恩和创伤后成长间的中介作用[J ].中国学校卫生,2017,38(9):1355-1358.[21] 张晨光,陈秋燕,程科,等.社会支持在灾区中学生创伤后成长中的中介效应检验[J ].西南民族大学学报(人文社会科学版),2012,33(9):82-86.[22] Z E L L E R M ,Y U V A L K ,N I T Z A N -A S S A Y A G Y ,e t a l .S e l f -c o m p a s s i o n i n r e c o v e r y f o l l o w i n g p o t e n t i a l l y t r a u m a t i c s t r e s s :l o n g i t u d i n a l s t u d y of a t -r i s k y o u t h [J ].J o u r n a l o f A b n o r m a l C h i l d P s y c h o l og y,2015,43(4):645-653.[23] L I U A Y ,WA N G W C ,WU X C .U n d e r s t a n d i n g th e r e l a t i o n b e t w e e n s e l f -c o m p a s s i o n a n d s u i c i d e r i s k a m o n g a d o l e s c e n t s i n a p o s t -d i s a s t e r c o n t e x t :m e d i a t i n g ro l e s o f g r a t i t u d e a n d p o s t t r a u m a t i c s t r e s s d i s o r d e r [J ].F r o n t i e r s i n P s y c h o l o g y,2020,11:1541.[24] S C H E L L L K ,MO N S E F I ,WÖC K E L A ,e t a l .M i n d f u l n e s s -b a s e d s t r e s s r e d u c t i o n f o r w o m e n d i a gn o s e d w i t h b r e a s t c a n c e r [J ].C o c h r a n e D a t a b a s e S ys t R e v ,2019,3(3):C D 011518.[25] Z E M E S T A N I M ,F A Z E L I N I K O O Z .E f f e c t i v e n e s s o f m i n d f u l n e s s -b a s e d c o g n i t i v e t h e r a p y f o r c o m o r b i d d e p r e s s i o n a n d a n x i e t y in p r e g n a n c y:a r a n d o m i z e d c o n t r o l l e d t r i a l [J ].A r c h W o m e n s M e n t H e a l t h ,2020,23(2):207-214.[26] 孔令茹.大学生自我同情与创伤后成长的关系[D ].武汉:华中师范大学,2021.[27] 李振国.C O V I D -19疫情下大学生的创伤后应激障碍㊁情绪调节策略与创伤后成长的发展趋势[D ].海口:海南医学院,2021.[28] 李亮,孙美珍,杨萍,等.认知心理干预对癫痫伴发抑郁患者生存质量的影响[J ].临床心神疾病杂志,2014,12(5):50-53.[29] 巩树梅,颜婷婷,刘晓虹.团体认知行为干预对意外创伤者创伤后成长的效果研究[J ].护理学杂志,2015,30(22):74-77.(收稿日期:2023-03-28;修回日期:2023-11-15)(本文编辑卫竹翠)协同护理在我国慢性心力衰竭病人心脏康复中的研究进展包信娟,宋宗惠摘要 介绍协同护理在我国慢性心力衰竭病人心脏康复中自护能力㊁容量管理㊁负性情绪管理㊁运动自我效能等方面的研究进展,为今后协同护理模式更好地服务于心脏康复提供参考㊂关键词 慢性心力衰竭;心脏康复;协同护理模式;专业间协作;综述K e yw o r d s c h r o n i c h e a r t f a i l u r e ;c a r d i a c r e h a b i l i t a t i o n ;c o l l a b o r a t i v e c a r e m o d e l ;m u l t i d i s c i p l i n a r y c o l l a b o r a t i o n ;r e v i e w d o i :10.12104/j.i s s n .1674-4748.2023.33.013 慢性心力衰竭(c h r o n i c h e a r t f a i l u r e ,C H F )病情复杂,病程迁延不愈,全球现有心力衰竭病人2250万例,病人出院后短期内死亡率较高[1],半年内病人再入院率为20%~50%[2]㊂我国心血管疾病现患人数约3.3亿例,其中心力衰竭病人占比高达2.69%[3],预计美国在2030年为C H F 病人支付的医疗费用将增至698亿美元[4],在我国医疗保险政策的支持下C H F 病人每年需要支付3060元的医药费用[5]㊂受不良行为习惯㊁消极情绪㊁薄弱的自护能力㊁缺少延续性的治疗护理等一系列因素的影响使得C H F 病人心脏康复的基金项目 兰州市科技计划项目,编号:2022-5-114;甘肃中医药大学研究生创新创业基金项目㊂作者简介 包信娟,护师,硕士研究生在读,单位:730000,甘肃中医药大学护理学院;宋宗惠(通讯作者)单位:730020,甘肃中医药大学附属医院㊂引用信息 包信娟,宋宗惠.协同护理在我国慢性心力衰竭病人心脏康复中的研究进展[J ].全科护理,2023,21(33):4662-4665.疗效达不到理想的效果㊂如何提高C H F 病人的长期依从性,增加心脏康复疗效,改善病人生活质量,降低病死率,长期以来都是临床医护人员所关注的问题㊂近年来,以病人为中心㊁护士为主导㊁家属共同参与的协同护理模式(c o l l a b o r a t i v e c a r e m o d e l ,C C M )在C H F 病人的护理中被广泛应用,且取得了显著的效果[6-7]㊂现将C C M 在我国慢性心力衰竭病人心脏康复中的应用综述如下㊂1 C C M 概述C C M 于20世纪80年代的背景下诞生于美国,为了解决护理人员缺少,医疗费用负担沉重等问题㊂经过2年多的干预研究,于1992年由美国佛罗里达州的L o t t 等以O r e m 的自护理论为概念框架公开发文介绍C C M [8]㊂在国外C C M 已被广泛应用于各类慢性疾病的护理和初级卫生保健系统[9]㊂1994年朱志红等学者首次向国内护理人员介绍C C M [10]㊂虽然该模式在国内应用较晚,但已被陆续应用于心血管疾病[11]㊁糖㊃2664㊃C H I N E S E G E N E R A L P R A C T I C E N U R S I N G N o v e m b e r 2023V o l .21N o .33。

了解心理创伤后成长心理创伤是指一个人在经历了一场生命中的重大事件后,所产生的持久困扰和负面影响。

这些事件可能是战争、自然灾害、意外事故、严重疾病、人际关系问题等。

心理创伤可能导致创伤后应激障碍(PTSD)、抑郁症、焦虑症等心理健康问题。

然而,一些人在经历心理创伤后,却能够逐渐走出阴影,实现心理的成长和发展。

心理创伤的影响心理创伤可能给个体带来严重的心理影响。

无论是战争的残酷、自然灾害的毁灭、人际关系的破裂,这些事件都可能对个体的心理健康产生持久的负面影响。

有的人会出现严重的压力反应,出现失眠、恐慌、抑郁等症状,影响正常的工作和生活。

心理创伤不仅影响个人,也可能对其家庭和社会造成负面影响。

心理创伤后成长的机会尽管心理创伤给个体带来了巨大的困扰,但也有许多人在经历心理创伤后,实现了心理上的成长和发展。

这种现象被称为”创伤后成长”(posttraumatic growth,PTG)。

创伤后成长并不是简单地克服创伤,而是在经历了创伤事件之后,个体对生活、对自己、对世界的看法发生了积极的改变,获得了新的价值和意义。

创伤后成长的特点创伤后成长通常包括以下一些特点:个体力量的体验:经历了心理创伤后,有些人会发现自己的内在力量和坚韧性,更加珍视生命,更加珍惜自己和他人之间的关系。

对生活价值的重新评估:创伤后成长让个体更加珍惜生活,更加重视人际关系,更加注重心灵的成长和发展。

对世界观的积极转变:在经历心理创伤后,个体可能会重塑对生活、人际关系、世界的认知,更加关注他人的需要,更加积极地投入到社会公益事业中。

促进创伤后成长的因素创伤后成长是一个复杂的过程,其实现涉及到多个因素的作用。

这包括:社会支持:在经历创伤后,得到来自家人、朋友及社区的支持和关爱,有助于促进个体的创伤后成长。

积极的应对策略:采取积极的心理应对策略,寻求心理咨询和帮助,有助于促进创伤后成长的实现。

对困境的积极认知:理解和认知创伤带来的困境和挑战,并逐渐学会从中汲取力量和成长的机会。

了解心理创伤后成长心理创伤通常是由极端的心理压力、痛苦或创伤事件引发的情感和心理反应。

人们在经历重大创伤后,往往会感受到无尽的痛苦和挫败感,似乎一切都被扭曲和破坏。

然而,有不少研究表明,经过适当的恢复过程后,当事人可能会经历一种积极的转变,这种现象被称为“心理创伤后成长”。

什么是心理创伤后成长?心理创伤后成长(Post-Traumatic Growth, PTG)是指个人在经历创伤事件后,虽然面临重重挑战,但也可能在某些方面获得发展和积极变化。

这种变化通常体现在以下几个方面:增强的个人力量感:经历过创伤的人对于自己的能力和抵御能力有了更深入的认识和理解。

对生命的新的看法:经受创伤的人往往会重新审视生命的意义,对生活有了新层次的理解。

更亲密的人际关系:在面对危机时,人们开始更加重视人际关系,倾向于建立更加紧密和有意义的联系。

向他人的同情与理解增加:经历痛苦后,人们对他人的困境有了更深刻的共鸣与理解。

灵性与信仰的发展:面对困难,许多人会寻求宗教或灵性的支持,让心灵得到慰藉。

心理创伤的表现经历心理创伤的个体,其情绪、认知和行为表现可能发生明显变化。

以下是一些常见的表现:情绪反应:包括焦虑、抑郁、愤怒、困惑等。

身体症状:一些人可能经历失眠、食欲变化、头痛等。

认知障碍:对于事件的不合理想法,过度自责或难以看清未来。

社会交往回避:由于恐惧和不适应,许多人会倾向于隔离自己。

心理创伤后成长的机制根植于个人和社会交互作用中的心理创伤后成长,可以通过以下几个方面进行理解:自我反思: 在遭遇创伤后,个体通常会进行深度自我反思,这一过程促使他们审视生命、价值观以及对角色的期望。

这样的自我审视有助于人们在未来进行更具意义的选择。

社交支持: 在经历创伤时,亲友或者专业人士的支持可以成为个体重建生活的重要资源。

在支持下,人们能够分享痛苦、获得安慰,并建立更紧密的人际关系。

意义构建: 许多人在经历了极大的痛苦之后,会试图寻找事件背后的意义。

儿童和青少年的创伤后成长与复原力创伤是人生中不可避免的一部分,尤其对于儿童和青少年来说,经历创伤可能对他们的成长和心理健康产生深远的影响。

然而,与逆境相对应的是人的复原能力,也就是我们常说的“创伤后成长与复原力”。

本文将探讨儿童和青少年的创伤后成长与复原力,并提供一些帮助他们强大内心、逐渐克服创伤的方法。

一、创伤后的挑战当儿童和青少年经历创伤时,他们面临着许多挑战。

首先,创伤可能对他们的情绪和心理产生负面影响,如焦虑、抑郁或愤怒等。

其次,他们可能感到无助和不安全,失去对自己和世界的信任感。

此外,对个人身份和社交关系的影响也是儿童和青少年常常面临的问题。

他们可能感到自己与他人的融入感减弱,对人际关系产生困惑和恐惧。

因此,了解创伤对儿童和青少年的影响至关重要,以便帮助他们重建内心和复原力。

二、创伤后成长的意义虽然创伤带来了挑战,但它也可能成为个体成长和发展的机会。

创伤后成长意味着个体通过面对创伤,逐渐从中获得力量和积极的心理成长。

创伤后成长有助于儿童和青少年发展出更强大的心理韧性和适应能力,使他们更好地应对未来的困难和挫折。

同时,创伤后成长还促进了他们对生活的重新评估和重塑,使他们对自我和周围环境的认识更加深入。

三、促进儿童和青少年创伤后成长的方法1. 创建安全的环境:为儿童和青少年提供稳定和安全的环境,让他们感到被关心和保护。

这包括提供合适的住所和生活条件,以及提供情感支持和安全感。

2. 鼓励表达情感:鼓励儿童和青少年表达自己的情感,无论是积极的还是负面的情绪。

提供一个安全的空间,让他们倾诉内心的痛苦和不安。

3. 培养积极的应对策略:帮助儿童和青少年学会积极应对创伤和压力的策略,如深呼吸、放松技巧和正向思考等。

教导他们寻求帮助和支持的途径,并鼓励积极参与有益的活动。

4. 强调身体健康:关注儿童和青少年的身体健康,提供良好的营养和充足的睡眠。

身体的健康与心理的复原力密切相关,因此保持身体健康对于创伤后的复原非常重要。

创伤后成长研究进展 罗贞贞

【摘要】:创伤后成长是指个体在与具有创伤性的负性生活事件和情境进行抗争后所体验到的心理方面的正性变化。本文总结了对此概念的认识及其存在的争议,对它的解释模型包括经历困难的力量、心理准备和存在的再评价,对它的测量主要是创伤后成长评定量表应用最为广泛。而它与心理健康的关系仍存在争议。建议此领域的研究应从澄清概念入手,开展过程研究和纵向研究,建立行为指标,关注其临床应用,进行本土化研究。 【关键词】:创伤后成长 创伤事件 心理机制 心理健康

生命从创伤开始,与成长伴随的心理的创伤是不可避免的,这是人类的命运。但是,在创伤面前,有些人持续体验到痛苦,有些人却通过创伤带来了成长。随着积极心理学的兴起,

有关个体历经压力或创伤事件后能感知到获益或成长的研究也日渐增多。目前, 已经有3项关于性格优点变化的研究结果表明,经历创伤事件之后人们的某些性格优点反而得到了增强[1]。这表明经历创伤事件之后个体也能够积极应对并创造积极的心理成长和变化。对创伤后成长或获益的积极关注,将对心理病理领域一直以来以心理缺陷和无能为基础的研究导向提供新的视角,其在临床上的应用也对深入探究创伤后的心理机制大有裨益。因此,本文将详细介绍创伤后成长(posttraumatic growth, PTG)的概念、心理机制及相关测量工具,并指出未来的研究方向。

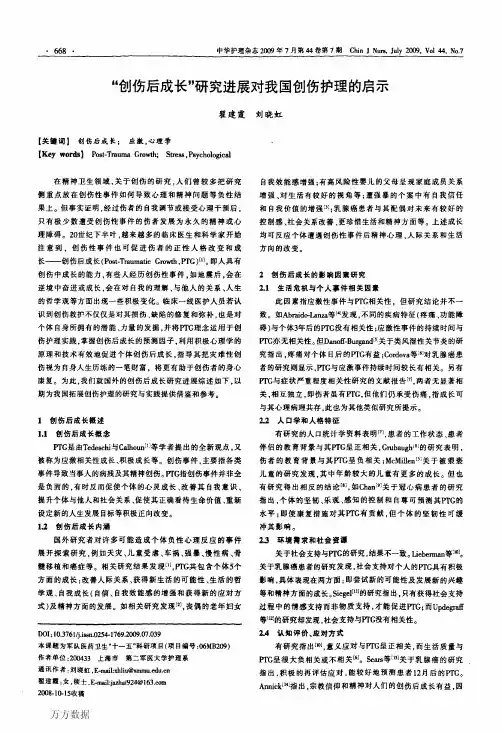

1 PTG(posttraumatic growth)的概念 PTG是由Tedeschi与Calhounn[2]等学者提出的全新观点。又被称为应激相关性成长、积极成长等。创伤事件,主要指各类事件导致当事人的病残及其精神创伤。PTG指创伤事件并非全是负面的,有时反而促使个体的心灵成长、改善其自我意识、提升个体与他人和社会关系、促使其正确看待生命价值、重新设定新的人生发展目标等积极正向改变。 国外研究者对许多可能造成个体负性心理反应的事件展开探索研究.例如天灾、儿童受虐、车祸、强暴、慢性病、骨髓移植和癌症等。相关研究结果发现[2],PTG共包含个体5个方面的成长:改善人际关系、获得新生活的可能性、生活的哲学观、自我成长(自信、自我效能感的增强和获得新的应对方式)及精神方面的发展。如相关研究发现[3],丧偶的老年妇女自我效能感增强:有高风险性婴儿的父母呈现家庭成员关系增强、对生活有较好的视角等;遭强暴的个案中有自我信任和自我价值的增强:乳腺癌患者与其配偶对未来有较好的控制感、社会关系改善、更珍惜生活和精神方面等。上述成长均可反应个体遭遇创伤性事件后精神心理、人际关系和生活方向的改变。 但是,系统的对与PTG现象进行科学研究还是Tedeschi与Calhoun在1996年提出的PTG定义,并且提出了创伤后成长模型(model of posttraumatic growth)。Tedeschi 和Calhoun(2004)以修改后的PTG模型(Calhoun & Tedeschi,1998;见图1)对成长过程进行了详细的描述:创伤事件震撼或毁坏了个体原有的重要的目的和世界观,个体面临着形成更高级的目的与信念,新的生活叙事及管理痛苦情绪的挑战。创伤事件所导致的情绪痛苦引发反复的沉思与试图减轻痛苦的行为尝试。最初,沉思多是自动发生的,表现为常常回到创伤相关问题的思考。 在最初的应对成功(如,痛苦情绪的减轻)之后,沉思转变为更有意的对创伤及其生活影响的思考。随着有意沉思的进行,个体的认知图式有了改变,生活叙事得到发展,最终产生PTG。在此过程中,进行新情况分析、意义发现和再评估的沉思被认为在个体成长中起了关键作用。而创伤前个体变量、社会支持和持续的痛苦则会影响应对过程和PTG的出现。可见,Tedeschii 和Calhoun 的模型中,PTG是对创伤事件进行斗争、应对的结果,对个体发展具有积极的、建设性的功能,其形成过程中的认知成分具有关键作用。 相关研究显示,PTG的内涵至今还是是存在争议的。PTG作为应对结果与应对策略、PTG的建设功能与幻想功能、PTG的认知成分与行为成分存在争论[4]。另有国内进行的PTG研究,认为PTG包括真正的成长、潜在的成长与自我增强错觉三种成分,并据此用Talor的双面模型、基于整体心理发展的生物心理社会进化观(christopher,2004)对PTG进行了整合性解释[5]。但是,双面模型只从结果上描述了PTG的不同成分,未能从机制上解释PTG的形成,也没能将几种成分真正区分开来。生物心理社会进化模型则从机制上对PTG的形成与发展进行了分析,但对PTG的成分却难以给出具体分析。因此,更为全面的解释PTG的内涵及本质问题还有待学者们进一步研究探讨。

图1 Tedeschii和Calhoun提出的PTG模型(采自Calhoun&Tedeschii,1988) 2 PTG的心理机制 2.1 PTG的解释模型 虽然Tedeschi等描述了PTG 的产生过程及其核心环节,但对于为何通过此过程与环节会产生PTG ,Janoff-Bulman(2004)认为他们并未做出解释,为此,她提出了三个PTG 产生的解释模型,用以联系过程与PTG 结果[4]: 一是“经历困难的力量”(strength through suffering)。意指任何未能毁灭个人的事物将使个人变得更强大。此意蕴涵于西方宗教文化中苦难的救赎价值中。Janoff-Bulman 认为,正如躯体通过锻炼会变得更强壮一样,当个人挑战自己的心灵时,心理力量也会得到增强。个人在

挑战 情绪困扰的管理 基本图式、信念、目标 生活叙事

情绪困扰的减轻 自动沉思的管理 脱离目标

沉思 更多是有意的 图式改变 叙事发展

自我暴露 听、说、祈祷

社会支持 图式、应对、PTG榜样

PTG(5领域) 持续的困扰 智慧

沉思 大多是自动的和侵入的

创伤前个体 创伤性事件 创伤后适应时,通过极大的努力和决心,会更多地了解自己,包括自己的能力、才能以及新的可

能性。在这个艰苦的过程之末,个人会看见不同的自己。 二是“心理准备”(psychological preparedness)。指通过积极地应对创伤事件,个人不仅更好地为接下来可能发生的不幸做出准备,而且作为应对的结果,个人将不再容易被不幸所伤,即获得了一种心理抗体。Janoff-Bulman 认为创伤的深度与强度是由于缺乏心理准备而造成的。曾经带给个人稳定和一致的认知假设在面对创伤后的世界时变得毫无解释能力,个人内心世界陷入颠覆和解体。而重建可以解释创伤的假设体系将能使个人继续自己的生活。在重建过程中,个人会吸收进创伤信息,但不会被它所掩埋。经过一段时间之后,个人将重新建立起一种积极的但又非绝对的假设,这使得个人知道未来出现不幸的真实可能性,同时也为此做好了抵御的准备,成为个人的一种存在状态。 三是存在的再评价。人类是意义寻求的生物,为了更清楚地表明个人在创伤后的挣扎历程,Janoff-Bulman 和Frantz(1997)区分了两种意义:作为理解性的意义(meaning as comprehensibility)和作为重要性的意义(meaning as significance)。Janoff-Bulman(2004)认为在对理解性问题深思之后,个人将转到价值性问题上来。当个人进行意义重建之后,也就具有了存在性知识,这迫使个人对自己生活的重要性问题进行重新评估,即存在的再(existential reevaluation)。在面对丧失,并且有可能是持续的丧失时,个人将认识到生活的珍贵性。在面对极有可能的“非存在”时,个人会对自己存在的事实感到惊奇。生活呈现出新的价值。在认识到生活价值的同时,个人也通过新的选择和诺言变得积极起来,而这创造了生活的新意义。 2.2 认知过程 积极的再评价与意义寻求(Sense making) 。研究表明,积极的再评价十分显著地与创伤经历者报告的个人成长正相关,积极的意义寻求也与报告的个人成长正相关,这两者被认为是个体获得PTG的最重要途径( Zoellner & Maercker ,2006) 。其实应激理论中的多重评价学说即是对这一指标的最佳阐释。 沉思( Rumination) 。沉思是指创伤经历者创伤后自动或故意进行建设性的思考。沉思是PTG发展的核心过程(Tedeschi &Calhoun,2004)。现有研究也表明(Calhoun et al. ,2000) ,经历多项重大创伤的大学生,其早期的沉思显著地与后来的PTG 正相关。需要注意的是,与PTG 相关的沉思主要是指那些有意进行的建设性思考,不包括那些与创伤事件相关的自动性思维。 接受应对(Acceptance coping) 。接受不能改变的事情被认为对适应不可控或无法改变的生活事件来说是关键的。因而,接受已经发生的创伤事件是导向个人成长的一个重要因素(Calhoun et al., 2000)。这在一些研究中已得到证实。Park 等人(1996)的研究表明接受是个人成长的一个显著预测因素。Armeli 等人(2001)的研究也显示,那些使用包括接受在内的适应性应对策略的大学生的PTG 是最高的。 2.3 人格因素 人格的内外控( Internal locus of control ) 。研究表明,知觉到的PTG 与内外控之间显著相 关,内控性特质与PTG 自我增强错觉显著关联(Zoellner & Maercker ,2006) 。这与我们的日常感 觉是一致的,即那些内控者(相信自己能掌握自己的命运,相信事情的成败是自己能够控制的人) ,看起来或表现出来像是已经从创伤中获得了成长(经验或成熟) ,但实际上这种成长更多的是一种自我增强的错觉。 经验开放度(Openness to new experience)。经验开放度高的人对待新刺激时更能主动积极地去适应,是富有想象力的、易情感反应的、好奇的。相比于PTG,积极主动地去适应就意味着超越已有的应对方式或能力,实现心理上的真正成长。经验开放度与PTG 之间的关联也已经得到相关研究的支持( Tedeschi & Calhoun ,1996) 。 乐观气质(Dispositional optimism) 。研究表明,乐观者更灵活,更多采用问题集中的应对,在不可控情境中更多利用重构或接受应对。乐观气质与PTG 之间呈中度正相关( Tedeschi

&Calhoun ,1996) ,能较好地预测PTG(Davis et al. ,1998) 。乐观者对灾难的应对比悲观者积极。 坚韧性与一致感( Hardiness and sense of coherence) 。坚韧性是指许诺、挑战、控制,一致感是指世界是可理解的、可管理的、有意义的。研究表明(Waysman et al. ,2001) ,创伤经历者所具有的坚韧性与创伤后出现较高的正性改变相关联,一致感也与PTG 之间呈现显著正相关。坚韧性与一致感作为重要的预测指标,反映的是个体已有认知结构的开放性或可塑性,坚韧性与一致性高者其接受、容纳新异刺激的可能性就高,反之就低。 参考汪亚珉在Zoellner与Maercker( 2006) 的基础上总结出的PTG八大影响因素[6],本文总结为了三大类。除了认知因素、人格因素等心理机制会影响PTG的发展以外,还有环境需求和社会资源会对PTG的发展构成重要影响。创伤后成长与个体的特质因素密切关联,尤其是积极的再评价与意义寻求,但这些个人特质因素真正发挥作用,还是与环境支持有很大关系。良好的社会支持与创伤后的积极成长之间密切关联(Jayde ,2005)