宜昌冬季两次降水过程大气边界层的观测分析

- 格式:pdf

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:7

一、实习背景大气边界层是指地球表面附近的大气层,厚度约为1-2公里。

在这个区域内,大气受到地表性质、地形、气候等因素的影响,形成了复杂的物理和化学过程。

为了更好地了解大气边界层的特性,我们于2023年7月15日至8月10日在某气象观测站进行了大气边界层实习。

二、实习目的1. 深入了解大气边界层的结构、特性和形成机理。

2. 掌握大气边界层观测和数据分析的方法。

3. 提高对大气边界层物理过程的认知。

4. 培养团队协作和沟通能力。

三、实习内容1. 大气边界层基本概念实习期间,我们首先学习了大气边界层的定义、结构、特性和形成机理。

大气边界层分为摩擦层、混合层和逆温层。

摩擦层靠近地表,受到地面摩擦力的影响;混合层是摩擦层以上的区域,受到地面性质、地形和气候等因素的影响;逆温层位于混合层之上,温度随高度增加而升高。

2. 大气边界层观测实习期间,我们学习了大气边界层观测的基本原理和方法。

主要包括:(1)地面气象观测:观测内容包括气温、气压、湿度、风速、风向、降水量等。

通过观测地面气象要素,可以了解大气边界层的垂直分布特征。

(2)遥感观测:利用遥感技术,可以获取大气边界层的空间分布信息。

实习期间,我们学习了卫星遥感数据获取、处理和分析方法。

(3)大气边界层廓线观测:通过观测大气边界层的垂直分布,了解大气边界层的物理过程。

实习期间,我们学习了大气边界层廓线观测设备的使用和数据处理方法。

3. 大气边界层数据分析实习期间,我们学习了大气边界层数据分析的方法。

主要包括:(1)气象要素的统计分析:对观测数据进行统计分析,了解大气边界层的垂直分布特征。

(2)气象要素的时间序列分析:对观测数据进行时间序列分析,了解大气边界层的动态变化规律。

(3)气象要素的空间分布分析:对观测数据进行空间分布分析,了解大气边界层的空间分布特征。

四、实习成果1. 深入了解了大气边界层的结构、特性和形成机理。

2. 掌握了大气边界层观测和数据分析的方法。

大气边界层的国内外研究现状宁志远;刘厚凤【摘要】对大气边界层的理论基础、确定方法、特征要素、影响因子、时空变化特征以及与大气污染间的相互作用进行总结,得出以下结论:大气边界层的理论体系较为完备,但理论研究进展缓慢;廓线测量是确定大气边界层结构最常用的方法,雷达、数值模拟等方法仍需对比验证;大气边界层日变化、季节变化特征十分明显,海陆间边界层变化特征差异明显,戈壁、高原等地区的大气边界层特征较为特殊;大气边界层结构,尤其是风速风向、混合层高度对大气环境有明显的影响;大气污染对大气边界层的影响和区域大气边界层特征的研究较少,可作为今后的研究重点.【期刊名称】《中国环境管理干部学院学报》【年(卷),期】2017(027)002【总页数】4页(P22-25)【关键词】大气边界层;理论基础;确定方法;时空变化特征;大气边界层结构与大气污染的相互影响【作者】宁志远;刘厚凤【作者单位】山东师范大学地理与环境学院, 山东济南 250014;山东师范大学地理与环境学院, 山东济南 250014【正文语种】中文【中图分类】X51大气边界层(Atmospheric Boundary Layer,ABL)位于大气圈与地球表面交界区,是对流层下部直接受地面影响的部分,平均高度约为1~2 km,也是大气热量、动量和各种物质(水汽、污染物)上下输送的重要通道,能在一小时或更短时间内响应地面作用[1],影响因素包括地表摩擦、热量输送、污染物排放及地形扰动等,对某区域的大气环境质量有着至关重要的作用。

20世纪初,Prandtl、Ekman提出的边界层理论和Ekman螺线奠定了大气边界层理论基础[2];20世纪中期,随着Monin-Obukhov相似性理论和自由对流大气湍流理论的提出,经典湍流理论基本形成[3]。

20世纪60年代,Lorenz发现了新的湍流发生机制[4];70年代,Deardorff、Wyngaard和Dyer等人将相似性原理引入混合层和对流层的研究并逐渐完善,使其有了极大的应用价值[5]。

大气边界层特征的观测与分析大气边界层是地球大气层中与我们的日常生活和环境息息相关的重要部分。

它是靠近地球表面的一层大气,厚度通常在几百米到几千米之间,其特征对天气、气候、污染物扩散等都有着显著的影响。

因此,对大气边界层特征的观测与分析具有重要的科学意义和实际应用价值。

大气边界层的特征主要包括温度、湿度、风速、风向等气象要素的垂直分布,以及湍流运动等。

为了观测这些特征,科学家们采用了多种手段和方法。

一种常见的观测方法是使用气象塔。

气象塔通常高达几十米甚至上百米,在不同高度上安装了各种气象传感器,如温度传感器、湿度传感器、风速仪等,可以实时获取不同高度处的气象数据。

通过对这些数据的分析,我们能够了解大气边界层中气象要素随高度的变化情况。

例如,在白天,由于太阳辐射的加热作用,地面温度升高,空气受热上升,形成对流,导致温度在垂直方向上的分布呈现出明显的梯度。

除了气象塔,飞机观测也是一种重要的手段。

飞机可以在大气边界层中飞行,并携带各种测量仪器,获取大范围、高空间分辨率的气象数据。

然而,飞机观测的成本较高,且受飞行条件和航线的限制。

近年来,随着卫星遥感技术的发展,为大气边界层的观测提供了新的视角。

卫星可以通过测量大气中的水汽、温度等参数,反演得到大气边界层的特征信息。

但卫星观测也存在一定的局限性,比如分辨率相对较低,对某些细节特征的捕捉能力有限。

在获取了大量的观测数据之后,接下来就是对这些数据进行分析。

数据分析的方法多种多样,其中常用的有统计分析和数值模拟。

统计分析是通过对观测数据进行整理、计算,得出各种统计量,如均值、方差、相关性等,从而揭示大气边界层特征的一般规律。

例如,通过对多年的温度观测数据进行统计分析,可以发现大气边界层温度的季节变化和年际变化特征。

数值模拟则是利用计算机模型来模拟大气边界层的物理过程。

模型中考虑了大气的热力学、动力学方程以及各种物理过程,如辐射、湍流交换等。

通过输入观测数据和边界条件,模型可以预测大气边界层的演化和变化。

大气边界层高度测量方法研究及比较分析在大气科学研究中,大气边界层高度的测量是至关重要的。

边界层高度是指大气中温度、湿度、风速等物理特性发生显著变化的区域,对于气象预报、空气污染监测、气候变化研究等都具有重要意义。

本文将研究和比较几种常用的大气边界层高度测量方法。

一、大气边界层高度的重要性大气边界层是指气象学上特指地球大气直接受大气地面相互作用影响的底部大气层。

边界层高度的变化与大气中的温度、湿度、气压和风速等物理参数的垂直分布密切相关。

准确测量大气边界层高度有助于了解大气层的垂直结构和变化,进而提高天气预报的准确度。

二、常用的大气边界层高度测量方法1. 气象雷达法气象雷达法是通过雷达测量附近的云层、积雨云或大气湿度变化来确定边界层高度。

该方法具有测量范围广、实时性强的优点,适用于大面积的边界层高度探测。

2. 气象探空法气象探空法是通过使用气象探空仪,将探空仪悬挂在气球上并释放到大气中,记录高度和大气参数的变化。

这种方法能够提供边界层高度的垂直剖面,并且在可用性和准确性方面具有优势。

3. 激光测量法激光测量法是通过激光束向大气中发射,通过测量激光的散射和反射来确定大气边界层高度。

该方法具有非接触式测量和高精度测量的优点,但受到天气和环境条件的限制。

4. 遥感卫星法遥感卫星法通过使用卫星传感器来观测大气的物理特性,如温度、湿度和云量等,从而确定边界层高度。

这种方法具有全球范围内的监测能力,但分辨率较低,无法提供较高精度的边界层高度数据。

三、不同方法的比较分析以上介绍了几种常用的大气边界层高度测量方法,它们各自具有优缺点。

选择合适的方法取决于应用的具体需求。

例如,气象雷达法适用于大范围的边界层高度探测,而遥感卫星法则更适合全球范围的监测。

此外,测量方法的实用性和准确性也需要考虑。

气象探空法具有较高的精度和垂直分辨率,但需要人力物力投入较大。

激光测量法在非接触式测量和高精度测量方面具有优势,但受到天气和环境条件的限制。

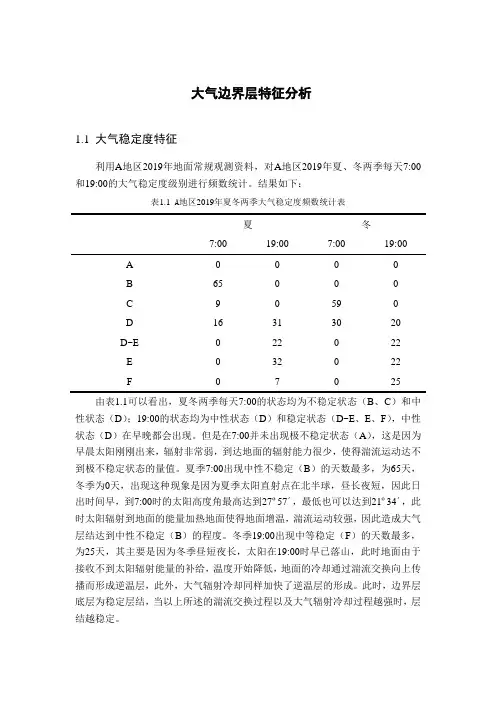

大气边界层特征分析1.1大气稳定度特征利用A地区2019年地面常规观测资料,对A地区2019年夏、冬两季每天7:00和19:00的大气稳定度级别进行频数统计。

结果如下:表1.1 A地区2019年夏冬两季大气稳定度频数统计表夏冬7:00 19:00 7:00 19:00A 0 0 0 0B 65 0 0 0C 9 0 59 0D 16 31 30 20D~E 0 22 0 22E 0 32 0 22F 0 7 0 25由表1.1可以看出,夏冬两季每天7:00的状态均为不稳定状态(B、C)和中性状态(D);19:00的状态均为中性状态(D)和稳定状态(D~E、E、F),中性状态(D)在早晚都会出现。

但是在7:00并未出现极不稳定状态(A),这是因为早晨太阳刚刚出来,辐射非常弱,到达地面的辐射能力很少,使得湍流运动达不到极不稳定状态的量值。

夏季7:00出现中性不稳定(B)的天数最多,为65天,冬季为0天,出现这种现象是因为夏季太阳直射点在北半球,昼长夜短,因此日出时间早,到7:00时的太阳高度角最高达到27º57´,最低也可以达到21º34´,此时太阳辐射到地面的能量加热地面使得地面增温,湍流运动较强,因此造成大气层结达到中性不稳定(B)的程度。

冬季19:00出现中等稳定(F)的天数最多,为25天,其主要是因为冬季昼短夜长,太阳在19:00时早已落山,此时地面由于接收不到太阳辐射能量的补给,温度开始降低,地面的冷却通过湍流交换向上传播而形成逆温层,此外,大气辐射冷却同样加快了逆温层的形成。

此时,边界层底层为稳定层结,当以上所述的湍流交换过程以及大气辐射冷却过程越强时,层结越稳定。

1.2边界层高度特征对夏冬两季每天7:00和19:00的不同稳定度级别下的边界层高度进行频数统计,如表1.2~1.3。

表1.2夏季不同稳定度下边界层高度频数统计表7:00 19:00不稳定(B、C)中性(D)中性(D)稳定(D~E、E、F)0-500(米)32 10 1 5500-1000(米)38 6 13 151000-1500(米) 4 0 4 191500-2000(米)0 0 7 82000以上(米)0 0 6 14 总数74 16 31 61平均582 494 1336 1542表1.3 冬季不同稳定度下边界层高度频数统计表7:00 19:00不稳定(C)不稳定(D)中性(D)稳定(D~E、E、F)0-500(米)57 30 7 19500-1000(米) 2 0 8 421000-1500(米)0 0 5 61500-2000(米)0 0 0 22000以上(米)0 0 0 0 总数59 30 20 69平均244 203 795 727对比表1.2和表1.3,夏季边界层的月平均高度高于冬季,一年中夏季的太阳辐射能量最强,对流能量大,造成边界层高度较高。

气象要素对PM2.5浓度的影响分析摘要:随着工业化和城市化在我国快速发展,环境空气污染已经成为了世界性的环境问题并引起全世界人民的广泛关注。

本研究分析气象要素对PM2.5浓度的影响,结果发现气压,温度,风向风速和降水对PM2.5浓度都有一定影响。

关键词:空气污染;气象要素;PM2.51.前言人们普遍认为,形成空气污染的三个主要因素是:污染源,大气状况和受体(环境和人体)。

空气污染的三个过程是:污染物的排放,大气的运动及其对受体的影响,因此空气污染的程度与气象条件有关。

气象条件是除了污染源之外影响大气颗粒物的重要因素。

风和大气湍流,温度层条件以及云雾等因素都会极大地影响空气污染及其危害程度。

大气温度会随海拔高度逐渐递减,这一特性有利于地面热空气的垂直流动,也有利于污染物的扩散趋势。

气压也对大气污染物的浓度产生影响,当地表空气受低气压控制时,周围高压气团向中心运动,中心的气团便会上升,形成上升气流。

一般此时云层较多,风速较大,大气状态处于中性,大气污染物更容易向上扩散。

当高压控制地面空气时,空气从高压气团中心向四周下降,此时天气晴朗,风速小,出现逆温层而阻止了污染物向上的扩散。

在稳定高气压的持续控制下,空气污染将会增加。

虎彩娇对黄石市的PM2.5和PM10研究结果表明,风速和相对湿度与大气颗粒物的浓度相关性不显著,气压和大气颗粒物浓度成正相关,温度与大气颗粒物质量浓度呈现显著的负相关。

鲁小荣在昌吉地区的研究表明,低温导致的相对湿度偏高,有利于污染物的沉积。

2.资料与方法2.1气象数据来源本研究平均温度,大气压数据来源于采样仪器监测,降水数据来源于人工观测记录,其余风向风速等气象数据来源于中国气象数据网。

2.2数据处理本研究所有数据的基础处理使用Microsoft Excel 2019,数据统计与分析使用SPSS 21软件,图表制作使用Origin 2017软件。

3.南京市PM2.5污染的气象影响因素由于工业区和市区两个地区具有较强代表性,本文通过分析工业区和市区PM2.5浓度与气象因素的关系,来探究南京市PM2.5污染的气象影响因素。

大气边界层特征对气象现象的影响在我们头顶上方的大气层中,存在着一个对气象现象有着重要影响的区域,那就是大气边界层。

大气边界层是靠近地球表面的一层大气,其厚度通常在几百米到几千米之间。

这看似不太起眼的一层大气,却在气象的变化中扮演着至关重要的角色。

大气边界层的特征之一是它的温度分布。

在白天,太阳的照射使得地面升温,热量通过传导和对流等方式传递到大气中,导致边界层内的温度随高度升高而降低,形成所谓的“不稳定层结”。

这种不稳定层结有利于对流的发展,使得大气中的水汽能够迅速上升并凝结成云,进而可能产生降雨、雷暴等强烈的天气现象。

相反,在夜间,地面失去热量,温度下降,大气边界层可能会形成稳定的层结,即温度随高度升高而增加。

这种稳定层结会抑制对流的发展,使得天气相对较为平静。

大气边界层中的风也是一个关键因素。

由于地面的摩擦作用,边界层内的风速通常会随着高度的增加而增大。

而且,地形、建筑物等地面障碍物会对风产生阻挡和改变方向的作用,形成局地的风场。

例如,在城市中,高楼大厦会导致风的通道变窄,风速增加,形成所谓的“城市峡谷风”。

这种局部的风场变化会影响污染物的扩散、热量的传输以及降水的分布。

大气边界层中的水汽含量同样不容忽视。

水汽是形成云和降水的必要条件之一。

在海洋上方的大气边界层中,水汽含量通常较高,容易形成大量的云和降水。

而在干旱地区,大气边界层中的水汽含量相对较少,降水的发生就相对较为困难。

此外,大气边界层中的水汽分布还会受到温度、风等因素的影响,从而进一步影响气象现象的发生和发展。

大气边界层的厚度也对气象有着重要的影响。

在不同的季节和地理条件下,大气边界层的厚度会有所变化。

在夏季,由于地面受热强烈,大气边界层的厚度通常较大,有利于对流活动的发展,增加了出现强对流天气的可能性。

而在冬季,地面受热较弱,大气边界层的厚度相对较小,天气相对较为稳定。

大气边界层与大气环流之间也存在着密切的相互作用。

大气环流是指大范围的大气运动,它会影响大气边界层的特征。

气候变化对大气边界层高度的影响分析随着全球气候变暖的不断加剧,人们越来越关注气候变化对地球系统的影响。

其中,大气边界层高度的改变被视为气候变化的一个重要指标。

本文将从多个角度分析气候变化对大气边界层高度的影响,并探讨其可能带来的后果。

1. 温室气体排放与大气边界层高度温室气体排放是导致气候变化的主要原因之一。

随着人类活动的增加,温室气体浓度在过去几十年中急剧上升,进而引发了全球气温上升。

这种气候变暖对大气边界层高度产生了直接的影响。

研究表明,温室气体的增加会导致大气边界层高度升高,从而影响天气现象、气候模式和环境系统。

2. 大气边界层高度对天气现象的影响大气边界层高度的改变会对天气现象产生显著影响。

较高的大气边界层高度意味着更强的垂直对流活动,这可能导致更频繁的降水、雷暴和风暴。

同时,边界层的变化还会影响风的速度和方向,进而影响气象系统的运动和发展。

这些变化不仅会对陆地带来明显影响,而且对海洋和大气相互作用也具有重要意义。

3. 气候变暖对大气边界层高度的影响随着气候变暖的加剧和冰川融化,大气边界层高度也出现了明显的变化。

研究发现,在极地地区,大气边界层高度随着海冰消融而上升,进而导致更多的海洋对流和气象过程。

此外,气候变暖还会导致大气边界层高度在不同季节和地区的变化,进而影响农业生产和自然生态系统。

4. 潜在的后果与挑战气候变化对大气边界层高度的改变可能带来一系列潜在的后果和挑战。

首先,较高的大气边界层高度会对气候模式和天气预测造成困难,从而增加灾害性天气事件的风险。

其次,大气边界层高度的变化会改变气象系统的运动和分布,可能导致地方气候的剧烈变化,以及生态系统的不稳定性。

此外,大气边界层高度的改变还可能对空气质量和健康产生负面影响,导致更多的空气污染和呼吸道疾病。

5. 研究和应对措施为了更好地理解气候变化对大气边界层高度的影响,并采取相应的应对措施,需要进行进一步的研究。

科学家们可以通过气象观测、模拟实验和数据分析等手段来深入研究大气边界层高度的变化机制。

湖北省冻雨天气特征及其判定方法研究周悦;许冠宇;高正旭;杨加仑【摘要】利用常规地面气象站多时次气象要素和天气现象观测资料,以及武汉、宜昌和恩施的探空资料,对1998-2014年湖北地区冻雨天气的主要环流背景进行了分析,归纳了冻雨发生发展过程的气象要素和大气层结特征,给出了基于正负能量面积的冻雨发生定量化判断方法.结果表明:乌山阻高型和贝湖阻高型是导致湖北省出现冻雨天气的两种主要天气形势;2005年和2月是冻雨主要发生的年份和月份;共存在3种典型的气温层结演变特征,其中“暖雨-冻雨-固态”的气温层结演变最易导致持续时间长、影响范围大的冻雨天气;基于正负能量面积的冻雨判定方法为:3层层结时,正能量面积(ASP)小于80℃·hPa,负能量面积(ASN)小于400℃·hPa,且正负能量关系为(5.71ASP-257.14)≤ASN≤(6.25ASP+200);2层层结时,ASP为350~650℃·hPa,ASN为200~400℃·hPa,且正负能量关系为(ASP 350)≤ASN≤(ASP-100).【期刊名称】《气象科技》【年(卷),期】2016(044)006【总页数】7页(P949-955)【关键词】冻雨;温度层结;逆温;能量面积【作者】周悦;许冠宇;高正旭;杨加仑【作者单位】中国气象局武汉暴雨研究所,武汉430074;武汉区域气候中心,武汉430074;武汉中心气象台,武汉430074;武汉区域气候中心,武汉430074;中国电力科学研究院,北京100192【正文语种】中文冻雨是形成降水积冰的一种主要降水类型,尽管其出现概率较小,但是会造成严重的灾害事故,是中国南方地区冬季的主要灾害性天气之一。

冻雨在下落过程中为液态,当在近地面碰撞到物体时,会立刻冻结形成雨凇,进而形成密度较大、冰厚较厚、质量较重的透明玻璃状或半透明毛玻璃状冰层,从而严重影响人们生活的方方面面,尤其会对输电线路的安全运行造成严重影响[1-3]。

大气边界层中的气象观测与数据分析大气边界层是大气中介于地面和上层大气之间的一层,对于气候、气象、空气污染等许多大气科学问题的研究具有重要意义。

在大气边界层的研究中,气象观测与数据分析是关键的环节,能够提供关于大气边界层结构、运动、能量交换等方面的宝贵信息,对于深入理解大气边界层的特性具有重要作用。

一、气象观测气象观测是指利用各种气象仪器和设备对大气中的气象要素进行实时监测和记录。

在大气边界层的研究中,常见的气象观测要素包括温度、湿度、风速、气压等。

这些观测数据可以通过各种手段获取,比如气象站、气球探空、卫星遥感等。

在气象观测过程中,观测设备的选取和布设位置是至关重要的。

合理选择观测设备可以有效提高观测数据的准确度和精度,而布设位置的选择则需要考虑到大气边界层的特性和复杂性,以保证观测数据的代表性和可比性。

此外,观测设备的标定、维护和校正也是必不可少的环节,以确保观测数据的可靠性和稳定性。

二、数据分析数据分析是指对气象观测数据进行处理、整理和分析,以得出有关大气边界层特性的定性和定量结果。

在数据分析过程中,常用的方法包括统计分析、时空插值、回归分析等。

统计分析是一种常用的数据分析方法,它通过对观测数据的特征进行统计描述和分析,揭示出数据的分布规律、趋势和相关关系。

例如,通过统计分析可以得出大气边界层在不同季节、不同高度的温度、湿度和风速的统计特征,从而了解大气边界层的季节性变化和垂直变化。

时空插值是一种处理不连续观测数据、恢复数据空间分布的方法,通过已知观测点的数据,推算出未观测点的数据。

对于大气边界层的数据分析,时空插值可以帮助我们更全面地了解大气边界层的空间分布特征,如空气污染物的扩散范围和传播路径等。

回归分析是用来确定观测数据之间的因果关系和建立数学模型的方法。

在大气边界层的数据分析中,回归分析可以帮助我们探究大气边界层的结构、运动和能量交换等方面的规律性。

例如,通过回归分析可以建立起温度和湿度之间的关系模型,进一步揭示大气边界层中的湿绝热过程和垂直运动的特点。

大气边界层结构及其影响因素分析大气边界层是介于地球表面和大气上层之间的一个区域,是大气和地面之间的交界处,气象学上也称为对流层。

边界层的高度通常在几百米到几千米之间,其中包含了地面的摩擦层和大气上部的惯性层。

边界层的结构和层高是大气研究和气象预报中的重要参数,影响着大气的动力学和化学过程。

大气边界层结构主要由气温、风速、湿度、气压和大气组分等因素控制,其中,气温和风速是影响边界层结构最重要的因素。

气温是影响边界层结构最重要的因素之一,它对于边界层的发展和演化有着重要的影响。

在白天,地面受太阳辐射的热量加热,导致地面温度升高,热空气向上流,形成了较强的对流运动。

在这种情况下,边界层往往呈现出温度递减、风速递增、湿度递减等明显特征。

然而,夜间地面会散放出热量,导致温度逐渐降低,空气不再产生对流运动,边界层开始稳定,呈现出温度递增、风速递减、湿度递增等特征,这种现象我们通常称之为夜间稳定层。

风速是另一个影响边界层结构的重要因素。

由于边界层受到地面摩擦的影响,近地表层的风速会逐渐减小,形成风速递减层,这种现象通常表现为物体在不同高度风速不一致,例如风筝在地面上飘荡,而在较高的高度上则会遇到更强的风速。

在边界层中,风速的垂直梯度也很重要,垂直风速梯度的大小决定了边界层的动力学特征和边界层混合的程度。

湿度也是影响边界层结构的重要因素之一。

湿度的变化会影响边界层的稳定度和边界层内部的热和水汽交换,同时也影响着大气的化学反应过程。

在潮湿的条件下,水汽会加强大气中的凝结和降水过程,从而影响边界层的垂直分布和动力学特征。

气压和大气组分也对边界层结构产生了一定的影响。

气压的变化会影响着空气的压强梯度力、重力和惯性力等,进而对流场和温度场发生改变。

大气组分中水汽、二氧化碳、氧气、氮气等组分在边界层中的扩散和混合也会影响边界层结构的演化和化学反应过程。

总之,大气边界层的结构和演化是由多种因素决定的。

气温和风速是边界层结构最为重要的两个因素,湿度、气压和大气组分等因素也都对边界层结构和化学反应过程产生了重要的影响。

海上大气边界层模式的物理过程及其数值模拟研究海上大气边界层模式的物理过程及其数值模拟研究引言:海上气候是地球气候系统的重要组成部分。

其中,海上大气边界层的形成和演变对海洋风暴、海气相互作用和海洋资源的利用等有重要影响。

通过对海上大气边界层模式的研究,可以更好地了解其物理过程,并进行相关数值模拟,为海上气候变化、气象灾害预测和海洋资源开发等提供科学依据。

一、海上大气边界层模式的物理过程1. 大气边界层的定义大气边界层是地球表面与上层自由大气之间的过渡区域,其中发生的物理过程对气候和天气的变化具有重要影响。

2. 海上大气边界层的特点相比陆地上的大气边界层,海洋表面具有特殊的动力特性,如湍流的活跃度、水汽的释放和吸收等特点,在大气边界层模式中需要考虑海洋的影响。

3. 海上大气边界层的形成机制海洋表面温度和海洋表面粗糙度是海上大气边界层的主要形成机制。

海洋表面温度差异引起的大气运动和湍流是大气边界层形成的关键过程。

4. 海上大气边界层的演化过程海上大气边界层的演化受到气压梯度、温度和湿度差异等因素的影响。

随着时间推移,大气边界层的高度和其内部的湍流强度会发生变化。

二、海上大气边界层模式的数值模拟研究1. 数值模拟的意义通过数值模拟海上大气边界层的物理过程,可以更好地理解海气相互作用、气候变化和气象灾害的发生机制,并为预测和应对这些气候现象提供科学依据。

2. 基本原理海上大气边界层模式的数值模拟基于流体力学和热力学等物理原理,采用数学方程组对边界层内的运动、湍流和传输等过程进行描述和计算。

3. 模型的建立海上大气边界层模式的建立需要考虑海洋表面温度和粗糙度的影响,以及海气的相互作用等因素。

同时,还需要考虑数值计算的精确性和计算效率。

4. 数值模拟结果分析通过对数值模拟结果的分析,可以得到海上大气边界层的空间变化规律、时间演化趋势和气候特征等信息。

这些信息对海上气象和气候研究以及相关灾害预测和资源利用具有重要参考价值。

大气边界层混合高度的分析与模拟大气边界层混合高度是指大气中下层温度、湿度、风等气象元素混合的层厚度。

它是大气边界层中垂直交换过程的重要指标,对于空气污染扩散、天气预报和气候变化研究具有重要意义。

针对大气边界层混合高度的分析与模拟,可以帮助我们更好地理解和预测大气运动和变化。

一、大气边界层混合高度的影响因素大气边界层混合高度受多种因素的影响。

首先是地表条件。

地表类型、地形起伏以及地形高度等因素对边界层混合高度产生显著影响。

其次是大气条件。

湿度、温度、风速等气象因子都会对边界层混合高度产生影响。

此外,也受到季节、气候等因素的综合作用。

二、大气边界层混合高度的分析方法为了准确分析大气边界层混合高度,研究人员采用了多种方法。

其中,常用的方法包括观测、模拟和数值模型等。

通过现场观测,可以获取实时的边界层混合高度数据,使得对大气运动和变化有更准确的了解。

通过模拟手段,可以模拟不同地理环境下的边界层混合高度变化,从而推测其影响因素和趋势。

而数值模型则通过数学模型和计算机模拟来预测和模拟大气边界层混合高度。

三、大气边界层混合高度的模拟技术模拟大气边界层混合高度需要运用计算机和数学模型来实现。

边界层模式是模拟大气边界层混合高度的重要工具之一。

它通过离散方程来描述大气运动和能量的传输,从而模拟出边界层混合高度的空间和时间变化。

此外,还可以利用统计模型和人工智能算法对大气边界层混合高度进行预测和模拟。

通过不断改进模拟技术和提高计算能力,我们可以更准确地预测大气边界层混合高度的变化趋势。

四、大气边界层混合高度对环境的影响大气边界层混合高度对环境具有重要影响。

首先,它对大气污染物的扩散和清除具有决定性作用。

边界层混合高度的增大可以促使大气污染物向上垂直扩散,降低地表浓度,从而减少对人群和生态环境的影响。

其次,边界层混合高度还对温度、湿度等气候因子的分布有影响,进而影响降水的形成和分布。

因此,准确预测和模拟边界层混合高度对于环境保护和预警也具有重要意义。

大气边界层顶高度与气候变化关系大气边界层(Atmospheric Boundary Layer,ABL)是指地球表面与大气中相互作用的区域,其顶部高度对于气候变化有着重要的影响。

随着气候变化的加剧,大气边界层顶部高度的变动将对我们的生活、环境和经济产生深远的影响。

首先,要了解大气边界层顶部高度的变化是如何与气候变化关联的。

大气边界层顶部高度通常受到太阳辐射、地表温度、风场、湿度等因素的影响。

随着全球气候的变暖,地表温度升高,太阳辐射增加,这将导致大气边界层顶部高度的上升。

相对应地,如果气温下降,太阳辐射减少,那么大气边界层顶部高度将下降。

大气边界层顶部高度的变化对气候变化有着重要的影响。

首先,较高的大气边界层顶部高度会导致更高的大气稳定层,从而减少大气层中的对流。

这种减少对流的情况会导致污染物在较低层滞留时间增加,从而对空气质量产生不利影响。

此外,大气边界层顶部高度升高还会影响降水形式和分布。

较高的大气边界层顶部高度会改变大气中的湿度分布,可能降低降水频率和强度。

这可能导致一些地区发生干旱和水资源短缺的问题。

另一方面,大气边界层顶部高度的变化也会对风能资源和气候模式预测产生影响。

较高的大气边界层顶部高度意味着更强的风能资源。

这对风能行业和可再生能源的发展具有积极意义。

此外,大气边界层顶部高度的变化还会改变气候模式中的大气上下运动场和能量平衡,进而影响全球气候预测的准确性和可靠性。

因此,研究大气边界层顶部高度的变化对于我们更好地理解气候变化,准确地预测气候趋势非常重要。

要深入研究大气边界层顶部高度与气候变化之间的关系,需要综合运用气象学、大气物理学和气候学等学科的理论和方法。

借助现代科技手段,我们可以利用卫星遥感、气象探空观测、气象雷达和气象模式等工具对大气边界层顶部高度进行观测和监测,并进一步分析其与气候变化之间的关联性。

总之,大气边界层顶部高度与气候变化密切相关。

随着气候变化的加剧,大气边界层顶部高度的变动将对空气质量、降水形式、风能资源以及气候模式预测等方面产生影响。

大气边界层与季风气候的关系研究随着全球气候变化的日益引起关注,研究大气边界层与季风气候的关系变得越来越重要。

大气边界层是大气与地球表面接触的一部分,它直接影响着季风气候的形成和变化。

本文将探讨大气边界层与季风气候之间的关系,并深入了解它们之间的相互作用。

首先,我们来了解一下大气边界层的概念。

大气边界层是大气中与地表相接触的一层,它通常包括了地表到3000米高度的区域。

大气边界层的特点是动力和热力过程的耦合。

在这个层次中,大气与地表的交换是非常频繁的,热量、水分和动量都会在这里进行传递。

这种交换过程直接影响着地表温度、湿度和风速等要素,进而影响着季风气候的形成。

季风气候是在特定地理区域内存在的一种气候类型。

它呈现出明显的季节性变化,即冬季干燥而夏季湿润。

这种气候类型通常出现在大陆性较强的地区,如东亚和印度次大陆。

大气边界层与季风气候之间的关系可以从以下几个方面进行探讨。

首先,大气边界层的稳定性对季风气候的形成有着重要影响。

在稳定的大气条件下,大气边界层中的湿空气会受到压制,导致降水减少。

这种情况通常出现在季风交替期间,即季风进出季节之间的时期。

而在不稳定的大气条件下,湿空气会上升形成云层,从而导致降水增加。

这种情况通常出现在季风进出季节之际,即季风转换期间。

因此,大气边界层的稳定性直接影响着季风气候中的降水量。

其次,大气边界层对地表温度的调节也对季风气候的形成发挥着重要作用。

大气边界层中的湿空气通过热传递作用将地表上的太阳辐射转换成热能。

这种湿空气的热传递作用会导致地表温度升高,并进一步影响地表的蒸发和降水过程。

因此,大气边界层的湿空气对季风气候区域的温度分布具有重要影响,进而影响着季风气候的形成。

此外,大气边界层中的湿空气对季风气候中的风向和风速也具有控制作用。

大气边界层中的湿空气通过热传递和动量传递作用,影响着地表风速和风向的变化。

这种变化通过地表风向和风速的改变,进一步影响了季风气候中的降水分布和强度。