大气边界层复习材料

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:2

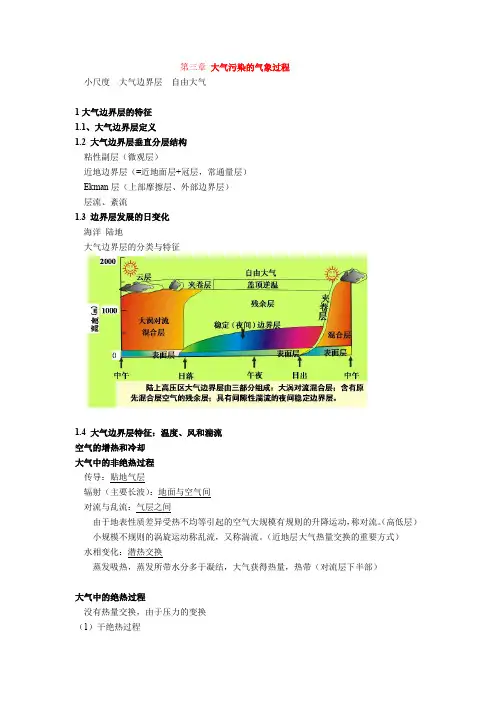

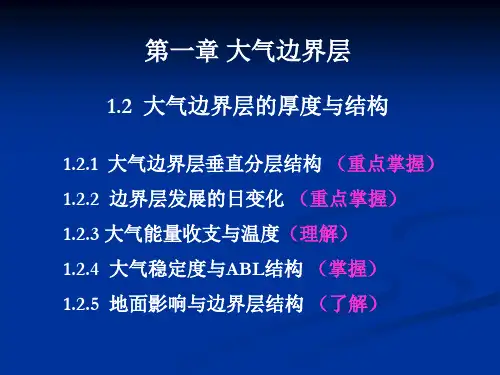

第三章大气污染的气象过程小尺度大气边界层自由大气1大气边界层的特征1.1、大气边界层定义1.2 大气边界层垂直分层结构粘性副层(微观层)近地边界层(=近地面层+冠层,常通量层)Ekman层(上部摩擦层、外部边界层)层流、紊流1.3 边界层发展的日变化海洋陆地大气边界层的分类与特征1.4 大气边界层特征:温度、风和湍流空气的增热和冷却大气中的非绝热过程传导:贴地气层辐射(主要长波):地面与空气间对流与乱流:气层之间由于地表性质差异受热不均等引起的空气大规模有规则的升降运动,称对流。

(高低层)小规模不规则的涡旋运动称乱流,又称湍流。

(近地层大气热量交换的重要方式)水相变化:潜热交换蒸发吸热,蒸发所带水分多于凝结,大气获得热量,热带(对流层下半部)大气中的绝热过程没有热量交换,由于压力的变换(1)干绝热过程干空气或未饱和的湿空气块,进行垂直运动时,与外界没有热量交换,只因体积膨胀(或收缩)作功引起内能增减和温度变化过程,称为干绝热过程。

气块绝热上升单位距离时的温度降低值,称绝热垂直减温率,简称绝热直减率干空气或未饱和的湿空气,绝热上升单位距离时的温度降低值,称干绝热直减率,r d据计算:r d=0.98℃/100 m≌1℃/100 m。

(2)湿绝热过程饱和湿空气作垂直湿绝上升运动时的绝热变化过程,称湿绝热过程饱和湿空气绝热上升单位距离时的温度降低值,称湿绝热直减率,用γm表示。

γm<γd(上升时水汽凝结所放出热量补偿了部分气块膨胀消耗的内能)γm是一个变量,它随气温升高和气压降低而减小。

高温时的γm比低温时的γm小(气温高时,空气达到饱和时的水汽含量较大)气压高的饱和空气块的γm大于气压低的(气压高时空气密度大,释放的潜热所起的补偿增温作用要小一些)低层大气温度的垂直分布日变化气温直减率的大小与太阳辐射、云况、风速和土壤热性质有关,具有明显的日变化。

低层大气温度的垂直分布(1)大气的绝热过程(2)干绝热直减率rd=-(dT i/dZ)d=g/C pg-重力加速度g=9.81 m/s2C p-干空气定压比热,C p=1005 J/(kg.K)下标i--表示空气块下标d--表示干空气一干空气块绝热升降到标准气压(1000hPa)处所具有的温度称为它的位温。

1.大气边界层的定义大气的最低部分直接受下垫面(地面)影响的层次,或者说大气与下垫面相互作用的层次。

大气边界层厚度的时空差异很大,平均厚度为地面以上约1km 的范围,以湍流运动为主要特征。

还可细分为近地层(大气边界层下部约1/10的厚度内)和Ekman 层。

大气边界层又称行星边界层,是指存在着连续性湍流的低层大气:(1)湍流是边界层大气的主要运动形态,对地表面与大气间的动量、热量、水汽及其他物质的输送起着重要作用; (2)地球表面热力强迫的日变化通过湍流混合扩散使得边界层中气象要素呈现日周期的循环。

2.大气边界层的主要特征 (1)大气运动的湍流性(2)大气边界层中的风温廓线 (3)大气边界层的日变化(4)大气边界层的风向有规则地随高度右旋(北半球)—地球自转而形成的柯氏力的影响。

(5)大气边界层比一般流体边界层更为复杂。

不仅有动力作用、还存在热力作用——温度分布影响着湍流脉动动能。

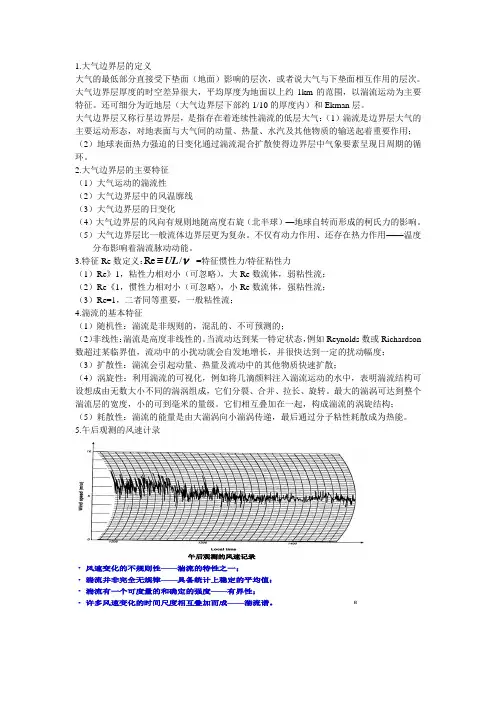

3.特征Re 数定义: =特征惯性力/特征粘性力(1)Re 》1,粘性力相对小(可忽略),大Re 数流体,弱粘性流; (2)Re 《1,惯性力相对小(可忽略),小Re 数流体,强粘性流; (3)Re=1,二者同等重要,一般粘性流; 4.湍流的基本特征(1)随机性:湍流是非规则的,混乱的、不可预测的; (2)非线性:湍流是高度非线性的。

当流动达到某一特定状态,例如Reynolds 数或Richardson 数超过某临界值,流动中的小扰动就会自发地增长,并很快达到一定的扰动幅度; (3)扩散性:湍流会引起动量、热量及流动中的其他物质快速扩散;(4)涡旋性:利用湍流的可视化,例如将几滴颜料注入湍流运动的水中,表明湍流结构可设想成由无数大小不同的湍涡组成,它们分裂、合并、拉长、旋转。

最大的湍涡可达到整个湍流层的宽度,小的可到毫米的量级。

它们相互叠加在一起,构成湍流的涡旋结构; (5)耗散性:湍流的能量是由大湍涡向小湍涡传递,最后通过分子粘性耗散成为热能。

第一部分 气象学地球的大气成分;大气分层和结构;大气静力学;辐射过程;大气的热力学;大气边界层第一章 地球的大气成分一、了解大气的基本组成干洁空气水汽和大气气溶胶二、理解大气水汽的重要性 在地球大气的气体成分中,水汽是最重要、最活跃的,相变造成雨云雷电,潜热方式传递热量的载体,而且在地球的生态系统中起着重要作用。

三、了解气溶胶粒子在大气过程中的作用水汽相变的凝结核,吸收和散射太阳辐射,影响大气能见度,影响大气化学过程第二章 大气分层和结构一、了解大气的分层由于地球自转以及不同高度大气对太阳辐射吸收程度的差异,使得大气在水平方向比较均匀,而在垂直方向呈明显的层状分布,故可以按大气的热力性质、电离状况、大气组成等特征分成若干层次。

1按中性成分的热力结构,把大气分成对流层、平流层、中间层、热层,外逸层;2按大气的化学成分,把大气分为均质层和非均质层;二、掌握对流层的基本特征对流层的主要特点是:1大气温度随高度降低;2大气的垂直混合作用强;3气象要素水平分布不均匀。

三、理解温度、气压、湿度、风、云、降水、水平能见度等主要气象要素的概念 温度:温度是表示物体冷热程度的物理量,温度反映物体内部分子平均动能。

气压:一个位置的气压是该处单位面积上所承受的其上空的大气柱的重量湿度:大气中水汽含量多少的物理量。

风 :空气的水平运动称为风。

云 :水汽凝结物悬浮在自由大气中即形成云。

降水:从云中降落到地面的水汽凝结物(固态的或液态的)统称降水,常见的有雨、雪、冰雹等。

水平能见度:气象学上把人的正常视力所能看到的水平方向上目标物的最大距离叫做水平能见度。

四、掌握大气温度、湿度的表示方法大气湿度:通常采用以下特征量来定量表示空气湿度大小。

1、饱和水汽压(e ):010atb t E E +=⨯ (1.2.1)式中:0E 为0℃时的饱和水汽压,其值为6.11hPa ;t 为蒸发面温度;a 、b 为两个经验参数,平水面:7.45a =,237.3b =;平冰面:9.5a =,265.0b =。

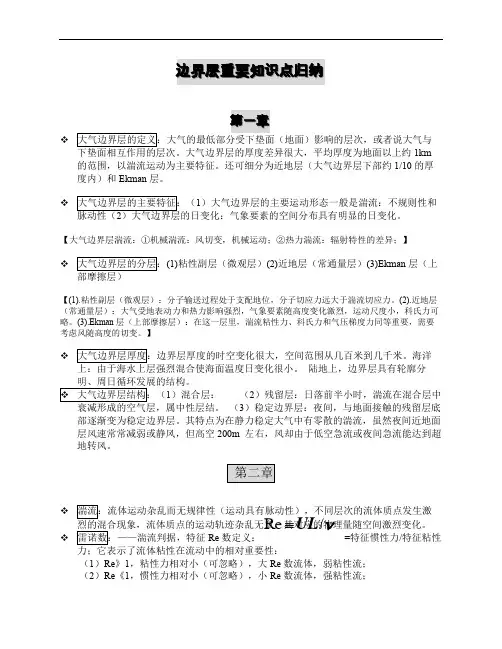

边边界界层层重重要要知知识识点点归归纳纳第第一一章章大气边界层的定义:大气的最低部分受下垫面(地面)影响的层次,或者说大气与下垫面相互作用的层次。

大气边界层的厚度差异很大,平均厚度为地面以上约1km 的范围,以湍流运动为主要特征。

还可细分为近地层(大气边界层下部约1/10的厚度内)和Ekman 层。

大气边界层的主要特征:(1)大气边界层的主要运动形态一般是湍流:不规则性和脉动性(2)大气边界层的日变化:气象要素的空间分布具有明显的日变化。

【大气边界层湍流:①机械湍流:风切变,机械运动;②热力湍流:辐射特性的差异;】大气边界层的分层:(1)粘性副层(微观层)(2)近地层(常通量层)(3)Ekman 层(上部摩擦层)【(1).粘性副层(微观层):分子输送过程处于支配地位,分子切应力远大于湍流切应力。

(2).近地层(常通量层):大气受地表动力和热力影响强烈,气象要素随高度变化激烈,运动尺度小,科氏力可略。

(3).Ekman 层(上部摩擦层):在这一层里,湍流粘性力、科氏力和气压梯度力同等重要,需要考虑风随高度的切变。

】大气边界层厚度:边界层厚度的时空变化很大,空间范围从几百米到几千米。

海洋上:由于海水上层强烈混合使海面温度日变化很小。

陆地上,边界层具有轮廓分明、周日循环发展的结构。

大气边界层结构:(1)混合层: (2)残留层:日落前半小时,湍流在混合层中衰减形成的空气层,属中性层结。

(3)稳定边界层:夜间,与地面接触的残留层底部逐渐变为稳定边界层。

其特点为在静力稳定大气中有零散的湍流,虽然夜间近地面层风速常常减弱或静风,但高空200m 左右,风却由于低空急流或夜间急流能达到超地转风。

第二章湍流:流体运动杂乱而无规律性(运动具有脉动性),不同层次的流体质点发生激烈的混合现象,流体质点的运动轨迹杂乱无章,其对应的物理量随空间激烈变化。

雷诺数:——湍流判据,特征Re 数定义: =特征惯性力/特征粘性力;它表示了流体粘性在流动中的相对重要性:(1)Re 》1,粘性力相对小(可忽略),大Re 数流体,弱粘性流;(2)Re 《1,惯性力相对小(可忽略),小Re 数流体,强粘性流; ν/Re UL ≡(3)Re=1,二者同等重要,一般粘性流;湍流的基本特征:(1)随机性;(2)非线性;(3)扩散性;(4)涡旋性;(5)耗散性湍流的定量描述:湍流运动的极不规则性和不稳定性,并且每一点的物理量随时间、空间激烈变化,湍流的杂乱无章极随机性可以用概率论及数理统计的方法加以研究。

大气物理学第六章 大气热力学基础一、热力学基本规律1、空气状态的变化和大气中所进行的各种热力过程都遵循热力学的一般规律,所以热力学方法及结果被广泛地用来研究大气,称为大气热力学。

2、开放系和封闭系(1) 开放系:一个与外界交换质量的系统(2) 封闭系:和外界互不交换质量的系统(3) 独立系:与外界隔绝的系统,即不交换质量也不交换能量的系统。

3、准静态过程和准静力条件(1)准静态过程: 系统在变态过程中的每一步都处于平衡状态(2) 准静力条件:P ≡Pe 系统内部压强p 全等于外界压强Pe4、气块(微团)模型气块(微团)模型是指宏观上足够小而微观上含有大量分子的空气团,其内部可包含水汽、液态水或固态水。

气块(微团)模型就是从大气中取一体微小的空气块,作为对实际空气块的近似。

5、气象上常用的热力学第一定律形式【比定压热容cp 和比定容热容cv 的关系cp= cv+R ,(R 比气体常数)】6、热力学第二定律讨论的是过程的自然方向和热力平衡的简明判据,它是通过态函数来完成的。

7、理解熵、焓(从平衡态x0开始而终止于另一个平衡态x 的过程,将朝着使系统与外界的总熵增加的方向进行;等焓过程: 绝热和等压;物理意义:在等压过程中,系统焓的增加值等于它所吸收的热量)8、大气能量的基本形式:(1)内能;(2)势能;(3)动能;(4)潜热能9、大气能量的组合形式(1)显热能:单位质量空气的显热能就是比焓。

(2)温湿能:单位质量空气的温湿能是显热能和潜热能之和。

(3)静力能: 对单位质量的干(湿)空气,干(湿)静力能:(4)全势能: 势能和内能之和称全势能10、大气总能量干空气的总能量: 湿空气的总能量: 二、大气中的干绝热过程1、系统(如一气块)与外界无热量交换(δQ=0)的过程,称为绝热过程。

286.0000)()(p p p p T T d ==κ(对未饱和湿空气κ= κd=R/Cp=0.286计算大气的干绝热过程) 例:如干空气的初态为p=1000hpa ,T0=300K ,当它绝热膨胀,气压分别降到900hpa 和800hpa 时温度分别为多少?2、干绝热减温率定义:未饱和湿空气块温度随高度的变化率的负值为干绝热减温率γv ,单位°/100mdp ρ1-dT c =αdp -dT c =δQ p p 2p k d V 21+gz +T c =E +Φ+U =E Lq +V 21+gz +T c =Lq +E +Φ+U =E 2p k m m C m k km K c g o pdd 100/1100/98.0/8.9≈===γ3、位温θ定义: 把空气块干绝热膨胀或压缩到标准气压(常取1000hpa )时应有的温度称位温。

第一章大气边界层基本的概念1、大气边界层定义,特征2、大气边界层的垂直分层结构,通常可分为粘性副层、近地面层、混合层3、边界层发展的日变化,陆上高压区大气边界层通常由三部分组成,对流混合层,残余层,稳定边界层4、大气边界层按稳定度分类:稳定边界层,不稳定边界层及中性边界层5、风与气流的流动形式:平均风速、波动、湍流6、自然界中的流体运动存在着两种完全不同的运动状态:层流、湍流7、莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)相似理论以及π理论是边界层湍流研究的理论基础,8、大气湍流的能量来源于机械运动作功和浮力作功两方面。

9、名词解释:泰勒假说第二章湍流基础1、湍流的基本特征:随机性、非线性、扩散性、涡旋性、耗散性按照能量学的观点,大气湍流的存在和维持有三大类型:风切变产生的湍流、对流湍流、波产生湍流2、湍流的定量描述(重点掌握):平均量和平均法则、雷诺分解、统计量、湍流尺度大气湍流中,雷诺平均通常有三种平均方式,分别是时间平均,空间平均,系统平均。

第三章大气边界层控制方程(要知道出发方程都是什么,推导方法,拿出来一个方程能够识别出是什么方程,各项对应的物理意义是什么,这章会有个推导题,题目见课件)1、基本控制方程(状态方程、一个质量守恒方程(连续方程)、三个动量守恒方程(Navier-Stokes方程)、一个热力学能量方程)水汽及污染物的守恒方程形式与热量守恒形式一致通过Boussinesq 近似得到简化方程,克罗内克符号,交变张量,2、平均量方程出发方程:Boussinesq 近似方程组采用雷诺平均的方法,将任意一个物理量表示成平均量和脉动量之和,代入方程组,然后再取平均————大气边界层平均量控制方程,重要:在动量、热量和水汽平均方程组均出现了湍流通量散度项,表现出湍流通量对平均场动量、热量和水汽含量增减的贡献。

P.S 定常、水平均匀,忽略下沉,取平均风速为x轴方向几种假设的含义3、湍流脉动量方程将出发方程展开为平均量和脉动量相加的形式,与平均量方程相减,即可得到湍流脉动量控制方程。

《天气学原理》复习重点

一、大气层结构与组成

1.大气圈层结构:对流层、平流层、中间区层和热层的结构和特点进行了解。

2.大气圈组成:了解大气圈的主要组成成分(氧气、氮气、二氧化碳等)及其含量。

二、大气运动及其规律

1.大气运动的类型:水平运动、垂直运动的特点和规律。

2.大气环流系统:了解赤道低压带、副热带高压带、副低带和极地高压带等环流系统及其运动规律。

三、气象要素及其测量

1.气温:了解气温的变化规律、测量方法和影响因素。

2.湿度:了解湿度的含义、测量方法和影响因素。

3.降水:了解降水的形成机制、类型、测量方法和影响因素。

4.气压:了解气压的含义、测量方法和影响因素。

5.风:了解风的形成机制、分类、测量方法和影响因素。

四、常见天气现象及其成因

1.阴晴雨雪:了解阴晴雨雪的形成机制、影响因素和预测方法。

2.雾霾:了解雾霾的形成原因、危害和治理方法。

3.雷电:了解雷电的形成机制、预警和防范措施。

五、天气预报技术

1.天气气象站:了解天气气象站的作用、布设要求和数据收集方法。

3.天气预报精度:了解天气预报的精度评价标准和提高预报精度的方法。

六、气候变化及其影响

1.气候变化原因:了解气候变化的驱动力、影响因素和趋势。

2.气候变化影响:了解气候变化对人类生活、生态环境和经济发展的影响。

3.气候变化应对:了解气候变化应对的措施和政策。

通过对以上重点内容的复习,学生可以更好地掌握《天气学原理》的基本知识和理论,提高学习效果和应用能力。

希望以上内容对各位学生有所帮助,祝大家学习顺利!。

边界层气象学复习材料

第一章绪论

1.大气边界层的定义;

第二章大气湍流

1.流体运动的两种形式:层流和湍流

2.湍流发生的两种机制:1.热力作用;2.动力作用。

3.泰勒假设;泰勒假设的基本思想:将空间序列问题转换为时间序

列问题。

泰勒假设成立的基本条件:冰冻湍流理论,即在湍涡发展时间尺度大于其平移过传感器时间的特定情况下,当湍流平移过传感器时,可以把它看做是凝固的。

4.雷诺平均的核心思想;

5.定常湍流、均匀湍流和各向同性湍流的物理含义;

6.傅里叶变换的核心思想;

7.湍流能谱谱区分布及特征;

8.由大气运动方程组推导雷诺平均方程组;包辛涅斯克近似的含义;

9.通量的物理意义:通量是指单位时间单位面积的流体的某属性量

的输送。

湍流通量与属性量廓线的关系。

10.湍流动能方程各项的物理意义;

11.K理论;

12.通量里查逊数,梯度理查逊数,整体理查逊数;

第三章大气边界层

1.稳定、不稳定、中性边界层通常多出现在什么天气条件;

2.位温廓线的日变化规律;给定一条典型的位温廓线,要求知道对

应什么时间段。

3.中性层结下风速廓线关系的推导;

4.中性边界层的三力平衡;

5.对流边界层形成的主要能量来源;

6.对流热泡贯穿机制和卷夹层的形成过程;

7.低空急流的形成原因:夜间湍流强度迅速减弱,湍流摩擦力迅速

减小到很低的量级(摩擦力撤除效应),最终导致科氏力引发惯性振荡。

第四章大气扩散

1.影响大气扩散的主要两个气象因子:风、大气稳定度。

2.有界扩散需要考虑地面对污染物的反射作用,相当于同时考虑“实

源”和“虚源”的贡献。

3.影响大气扩散的两种运动:1.平流(输送);2.湍流(扩散)。

4.五种常见的烟流扩散与大气稳定度之间的关系;

第五章通量观测。