隐喻含义的认知阐释

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:1

人 文 论 坛179INTELLIGENCE························隐喻本质的认知解读景德镇陶瓷学院 李雨晨摘 要:对隐喻的本质问题,不同的语言学派有着不同的解释。

当代认知语言学家认为,隐喻不仅是一种语言现象,而且从根本上说是人类的一种认知思维方式。

相似性是隐喻的基础,是隐喻本质的所在,也是隐喻区别于其他相关语言用法的重要条件。

从人们对相似性的构建和理解两个方面来看,隐喻的相似性具有重要的认知价值,更能体现隐喻的认知本质。

关键词:隐喻 本质 相似性 认知一、引言对隐喻本质的研究由来已久,不同时期不同的学者都对此发表过不同的看法和见解。

早在两千多年前,修辞学的鼻祖亚里士多德就曾从隐喻的活动方式角度出发,来描述隐喻的特征。

他将隐喻视为一种意义转换的形式,认为隐喻至少涉及两个词或事物,其中一个在构成隐喻的过程中意义会发生变化。

法国修辞学家方达尼尔将隐喻作为一种典型的辞格—喻格来分析。

在方达尼尔看来,喻格虽然由一个词组成,但发生在两个概念之间,通过两者之间的转移构成。

俄国语言学家雅各布森承袭了索绪尔结构主义语言学的基本思想,提出隐喻不仅仅是种修辞手段,更重要的是人类言语交际活动的两种基本方式。

现代隐喻理论对隐喻的本质进行了新的阐释,提出隐喻不仅仅是一种语言现象,它更重要的是一种人类的认知现象。

Lakoff 和Johnson,在1980年合著出版的《我们赖以生存的隐喻》一书里中指出“隐喻普遍存在于我们的日常生活中,不但存在于语言中,而且存在于我们的思想和行动中。

我们赖以思维和行动的一般概念系统,从根本上讲是隐喻的”(Lakoff & Johnson,1980:153-154)。

成语的隐喻认知机制解读本文以成语为研究对象,运用认知语言学的理论,从隐喻机制在成语意义构建中的重要作用入手,以概念隐喻理论中隐喻的系统性为切入点,从语义的层面分析了汉语成语在概念层次上的系统性。

标签:成语隐喻意义构建概念系统一、引言(一)成语的定义和性质成语是汉语词汇的精华部分,不管是在形式上还是意义上都独具特色。

最明显的特点有两个:一是“定型”,由于成语是在长期的语言实践中沉积而成的,其结构紧密,成分固定,不能随意变动;二是“来源”,有些成语可以从字面上理解,例如“万紫千红”“后来居上”,有些成语必须了解来源或典故才能理解其意义,例如“杯弓蛇影”“朝三暮四”。

因此史式在《汉语成语研究》中的解释为:“凡在寓言中长期沿用,约定俗成,一般具有固定的结构形式与组成成分,有其特定含义,不能望文生义,在句子中的功能相当于一个词的定型词组或短语,谓之成语。

”(史式1979:12)(二)隐喻机制在传统隐喻研究里,对隐喻认知特征的阐述最早、最明确、最系统的人是理查兹。

理查兹指出,隐喻是人类“语言无所不在的原理”(the omnipresent principle of language)。

隐喻不仅仅是一种语言现象,它还是人类思维的一种方式。

莱考夫和约翰逊在《Metaphors We Live By 》中指出,隐喻在日常生活中无处不在(pervasive), 不但在寓言中如此,在思想和行为中亦是如此。

我们赖以进行思考和行动的日常概念系统,在本质上也基本是隐喻性的(Lakoff & Johnson,1980:4)。

莱考夫和约翰逊对隐喻的定义是:隐喻是指通过另一类事物来理解和经历某一类事物(ibid:5)。

我们不仅使用和创造隐喻,更是生活在隐喻的世界中。

我们赖以生存的概念系统,包括思想和行为从本质上来讲都是隐喻性的。

隐喻概念建构了我们的感知、行为和社会关系。

莱考夫等人的研究突破了传统的“隐喻的修辞观”,突出了迥然有别的“隐喻的认知观”。

隐喻的认知与工作机制

隐喻的认知与工作机制是研究隐喻的有效途径。

它主要讨论隐喻产生、运作和对理解的影响。

在这一领域,有许多方法来研究隐喻,有些观点和理论也已经形成了。

我们知道,隐喻是一种比喻类型的思维,一般用来描述抽象或晦涩的概念,而不是使用细节的描述方法。

在使用隐喻时,我们把一件事情用另一个事物的形象来描述,来表现它更丰富的含义和信息。

对于隐喻的理解,是必须通过自身带有的知识库和词汇量来实现,所以,当使用隐喻表达某些概念时,也需要依赖自身的知识库和词汇量,才能够理解这些隐喻意义。

研究发现,隐喻理解也是使用一种语义替代的手段来完成的,而这种语义替代在理解中对解释也发挥着重要作用。

当理解隐喻的时候,先要理解隐喻的宿主,然后才能通过语义替代的方法,去思考这个宿主中的隐喻,其中,宿主的内容将决定这一隐喻的内涵。

总而言之,隐喻的认知和工作机制让我们更好地理解隐喻,它不仅可以帮助我们更好地理解,而且在实际工作或其他场合中也有很大的帮助,从而更好地将抽象的思想和想法表达出来。

如何解读文学作品中的隐喻文学作品犹如一座神秘的花园,隐喻则是其中绽放的奇异花朵。

要真正领略这座花园的美妙,解读隐喻是一把关键的钥匙。

那么,我们该如何去解读文学作品中的隐喻呢?首先,我们要了解隐喻的本质。

隐喻并非仅仅是一种修辞手法,它更是作者用以传达深层思想和情感的工具。

它通过将一个事物或概念与另一个看似不相关的事物或概念进行类比,从而赋予前者新的意义和内涵。

例如,在诗歌中,诗人可能会将“爱情”隐喻为“火焰”,这里并不是在简单地说爱情像火焰的外形,而是借用火焰的热烈、燃烧、难以控制等特性来描绘爱情的强烈和激情。

深入理解作者的创作背景是解读隐喻的重要一环。

作者所处的时代、社会环境、个人经历等都会影响其隐喻的选择和运用。

比如,在战争年代创作的作品中,“黑暗”可能隐喻着战争的残酷和人们内心的恐惧;而在和平繁荣时期,“光明”也许更多地隐喻着希望和美好的未来。

以鲁迅先生的作品为例,他生活在中国社会的变革时期,其笔下的“狂人”隐喻着那些觉醒并敢于反抗封建礼教的先驱者。

只有了解了当时的社会状况和鲁迅先生的个人经历,我们才能更准确地理解这个隐喻所蕴含的深刻意义。

同时,我们还需关注作品的整体语境。

一个隐喻在不同的语境中可能会有不同的解读。

就像“河流”这个词,在一首描写生命历程的诗中,它可能隐喻着时间的流逝和生命的奔腾不息;而在一个描述思乡之情的故事里,“河流”则可能隐喻着与家乡的联系,或者是心中那份无尽的思念之情。

因此,我们不能孤立地看待隐喻,而要将其置于作品的整体框架中,结合前后文的情节、描写和情感表达来进行分析。

此外,文化和传统的因素也不容忽视。

不同的文化有着独特的象征和隐喻体系。

在中国文化中,“竹子”常常隐喻着坚韧和正直;而在西方文化中,“玫瑰”通常与爱情相关。

如果我们不了解这些文化背景,就可能会对作品中的隐喻产生误解或曲解。

再者,读者自身的生活经验和感悟能力也会影响对隐喻的解读。

同样一个隐喻,不同的读者可能会因为自身的经历和心境而有不同的理解。

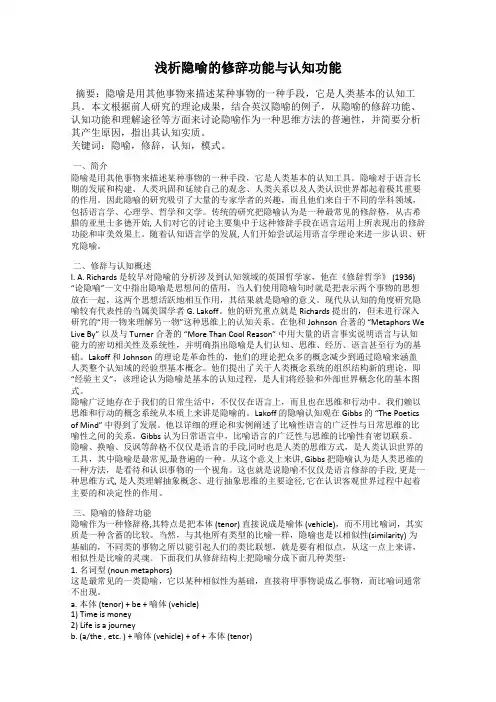

浅析隐喻的修辞功能与认知功能摘要:隐喻是用其他事物来描述某种事物的一种手段,它是人类基本的认知工具。

本文根据前人研究的理论成果,结合英汉隐喻的例子,从隐喻的修辞功能、认知功能和理解途径等方面来讨论隐喻作为一种思维方法的普遍性,并简要分析其产生原因,指出其认知实质。

关键词:隐喻,修辞,认知,模式。

一、简介隐喻是用其他事物来描述某种事物的一种手段,它是人类基本的认知工具。

隐喻对于语言长期的发展和构建、人类巩固和延续自己的观念、人类关系以及人类认识世界都起着极其重要的作用。

因此隐喻的研究吸引了大量的专家学者的兴趣,而且他们来自于不同的学科领域,包括语言学、心理学、哲学和文学。

传统的研究把隐喻认为是一种最常见的修辞格,从古希腊的亚里士多德开始, 人们对它的讨论主要集中于这种修辞手段在语言运用上所表现出的修辞功能和审美效果上。

随着认知语言学的发展, 人们开始尝试运用语言学理论来进一步认识、研究隐喻。

二、修辞与认知概述I. A. Richards 是较早对隐喻的分析涉及到认知领域的英国哲学家,他在《修辞哲学》 (1936) “论隐喻”一文中指出隐喻是思想间的借用,当人们使用隐喻句时就是把表示两个事物的思想放在一起,这两个思想活跃地相互作用,其结果就是隐喻的意义。

现代从认知的角度研究隐喻较有代表性的当属美国学者G. Lakoff。

他的研究重点就是Richards 提出的,但未进行深入研究的“用一物来理解另一物”这种思维上的认知关系。

在他和Johnson 合著的“Metaphors We Live By” 以及与Turner 合著的“More Than Cool Reason” 中用大量的语言事实说明语言与认知能力的密切相关性及系统性,并明确指出隐喻是人们认知、思维、经历、语言甚至行为的基础。

Lakoff 和Johnson的理论是革命性的,他们的理论把众多的概念减少到通过隐喻来涵盖人类整个认知域的经验型基本概念。

《鬻语言应用研究广告隐喻的认知解读口徐乐琼杨新亮摘要:在竞争激烈的21世纪,广告商为夺人眼球、独树一帜,广告隐喻便应运而生。

广告创作者利用高度浓缩的艺术语言来突显产品的特点,让受众透过表层的广告语去领会深层的隐含意义。

本文以心理模型的常叛推理理论为视角,探讨广告隐喻的认知动因。

广告隐喻的认知解读机制包含以下三个方面:类比联想、心理建模和概念稀释。

其中,通过分析可以看出,心理建模是核心,概念稀释是基础,类比联想是手段,三者彼此交互作用,实现广告隐喻隐性含意的成功解读。

关键词:隐喻广告心理模型常规推理类比联想概念稀释一、引言广告大师雷蒙罗比凯曾说过:“上乘广告的最好标志是,它不仅能使观众争相购买它的产品,而且能使观众和广告界都把它作为~种可钦可佩的杰作而长久不忘。

”一则绝妙的广告是设计者匠心独运,精心雕琢的心血之作,它简明扼要,通俗易懂,一字传神,百读不厌。

而有的广‘告词表达直白,缺乏想象力,索然无味。

为使广告语新颖别致,富有感染力,广告创作者往往利用隐喻,给受众以无限的想象空间,由此及彼,透过表层的广告语,领会深层的含意。

隐喻在广告中的广泛应用,使其显示出较强的生命力,在给广告商和企业带来经济效益的同时,也受到语言学界越来越多的关注。

很多学者如姚俊(2004)、赵字(2007)等利用F a uconni er提出的概念合成理论对广告双关语做了精辟详细的解释,王丽皓(2004)从五个方面分析了广告隐喻的多重功能。

而从文献资料看,关于广告隐喻的认知解读机制的研究还不是很多。

本文以心理模型的常规推理理论为视角,探讨广告隐喻④的认知解读机制,即通过类比联想、心理建模、隐喻含意推导以及概念稀释来分析广告隐喻的认知解读机制。

二、广告与隐喻(一)隐喻的内涵隐喻源于修辞学中的一个修辞格。

它以已知的、熟悉的一种事物去代替未知的、陌生的另一种事物,通常以形象生动的事物来说明抽象的事物。

传统语言学只把隐喻看作是语言形式上的修辞,是语言修饰的手段。

浅析隐喻的修辞功能与认知功能

隐喻是修辞的一种手法,通过将一个事物与另一个事物进行比较或联想,从而传达更深层次的意义。

隐喻常常能够为语言增添一种艺术感和表

现力,同时也能够提供一种新颖、贴切的观点。

隐喻的修辞功能主要体现

在以下几个方面:

此外,隐喻也能够引起读者或听众的联想和思考。

隐喻常常通过比较

两个事物的共同点或相似之处,从而启发人们对事物的更多思考和联想。

例如,“他的言辞像一把利剑,直刺人心。

”这句话通过隐喻,让人们联

想到利剑的锋利和直击人心的犀利,从而进一步思考这个人的语言的力量

和影响力。

除了修辞功能外,隐喻还具有认知功能。

隐喻能够帮助人们理解抽象

概念和抽象事物。

通过将一个抽象概念或事物与一个具体的事物进行类比,隐喻能够使抽象概念或事物更加具体和可感知,从而更容易被理解。

例如,将“时间”与“流水”进行类比,可以使人们更容易理解时间的流逝和不

可逆转性。

此外,隐喻还能够帮助人们进行推理和抽象思考。

通过将一个事物与

另一个事物进行比较或类比,隐喻能够启发人们进行类比推理,从而得到

新的见解和认识。

例如,将“生活”与“旅程”进行类比,可以启发人们

思考人生的起伏和变化。

总而言之,隐喻在修辞上具有强调观点、增加感情色彩和引发联想与

思考的功能。

而在认知上,隐喻能够帮助人们理解抽象事物和抽象概念,

以及进行推理和抽象思考。

隐喻的修辞功能和认知功能相互交织,共同为

语言和思维提供更丰富的表达方式和认知路径。

纳兰性德词中情感隐喻的类型及认知阐释吴永丽;王莉【摘要】满清才子纳兰性德自诩是“人间惆怅客”,其在短暂的一生创作的几百首词更是充分体现了纳兰性德血液里流淌的苦悲愁怨.纳兰性德作品的魅力更在于其抒发内心情感事时创造的隐喻,即情感隐喻.其主要类型可分为自然现象情感隐喻、植物情感隐喻以及动物情感隐喻.纳兰性德词情感隐喻中始源域到目标域的映射产生的理据是作者基于自己的具身体验在其内部情感与客观事物之间建立了一种同一性,这也正是如“桃花”等具有积极寓意的事物在纳兰性德词中映射的却是消极情感原因所在.【期刊名称】《湖州师范学院学报》【年(卷),期】2019(041)005【总页数】6页(P85-90)【关键词】纳兰性德词;情感隐喻;类型;认知阐释【作者】吴永丽;王莉【作者单位】湖南师范大学外国语学院,湖南长沙410006;湖南师范大学外国语学院,湖南长沙410006【正文语种】中文【中图分类】I222.8“满清第一词人”纳兰性德在其短暂的一生中创造了三百多首词,其中很多作品都享有盛誉、广传乡野,比如《画堂春·一生一代一双人》《浣溪沙·谁念西风独自凉》《长相思·山一程》等。

虽出生成长在富贵人家、享有无上尊荣,纳兰性德却自诩“不是人间富贵花”,而是“人间惆怅客”。

其作品风格多凄清哀愁,字里行间大都流溢着悲凉惆怅。

目前对纳兰性德作品的研究大多从文学视角展开,而从认知语言学角度对纳兰性德词进行研究的作品还比较欠缺。

认知语言学认为,语言现象背后实际上是一种语言使用者的认知思维方式,且语言形式风格的差异与不同语言使用者的身体经验紧密相关。

Lakoff & Johnson[1]37认为,人类思维从本质上是隐喻性的,所以语言表达式中存在很多隐喻现象。

人们通常会借助较为具体、熟知的事物来解释较为抽象、陌生的事物,“隐喻是我们对抽象范畴进行概念化的有力的认知工具”[2]114。

本文自杨旭辉先生所著《纳兰平生纳兰词:纳兰词典评》及纳兰性德著,苏缨、毛晓雯注译的《纳兰性德词全译》中综合选择127首以爱情、悼念、友情、乡关等为主题的具有代表性作品为对象来探析两个问题:一是纳兰性德词中情感隐喻主要类型;一是纳兰性德词中情感隐喻的源域与目标域之间的映射产生的认知基础和原因是什么。

如何分析和解读作品中的隐喻手法在文学作品中,隐喻是一种常见的修辞手法,用来传达作者的意图和情感。

正确地分析和解读作品中的隐喻手法,有助于我们更好地理解作品的内涵和主题。

本文将介绍如何进行作品中隐喻手法的分析和解读。

一、理解隐喻的含义和作用隐喻是通过比喻和象征等手法,用一个事物来暗示另一个事物,以此传达出一种更深层次的意义。

隐喻常常用来增强作品的感染力和表达力,使得作品更具有趣味性和思考性。

在分析和解读作品中的隐喻手法之前,我们需要先理解隐喻的基本含义和作用。

二、辨别隐喻的类型和表达方式在分析和解读作品中的隐喻手法时,首先要辨别隐喻的类型和表达方式。

隐喻可以分为直接隐喻和间接隐喻。

直接隐喻是指作者直接通过比喻或象征的手法将一个事物与另一个事物相比较,暗示出隐藏的意义。

间接隐喻则是通过一系列线索将隐喻的意思逐渐传达给读者。

辨别隐喻的表达方式有助于我们更好地理解和分析作品中的隐喻手法。

三、寻找隐喻的线索和上下文信息要准确地分析和解读作品中的隐喻手法,需要寻找线索和上下文信息。

作品中可能暗含多个隐喻,通过细读作品,我们可以找到一些关键词语、比喻和象征等线索。

同时,我们还需要注意作品的语境和叙述方式,这些都是分析和解读隐喻手法的重要参考信息。

四、分析隐喻的意义和象征分析和解读作品中的隐喻手法时,需要深入理解隐喻的意义和象征。

隐喻常常通过对事物的象征意义进行暗示,传递出作者的思想和情感。

通过综合作品的内容和上下文信息,解读隐喻的意义和象征,可以帮助我们更好地理解作品的主题和内涵。

五、注重隐喻与作品整体的联系作品中的隐喻手法往往与作品的整体结构和主题密切相关。

在进行隐喻分析和解读时,不能只停留在隐喻本身的意义上,还需要将其与作品的其他要素相结合,寻找其中的关联和关系。

只有将隐喻与作品整体联系起来,才能更好地理解和解读作品中的隐喻手法。

六、举例分析和解读隐喻手法为了更好地理解如何分析和解读作品中的隐喻手法,下面举例进行分析和解读。

方言词语中的隐喻认知阐释作者:何心来源:《青年时代》2019年第29期摘要:地方方言的词语系统,往往包含着丰富的隐喻认知理据,分析其中的认知理据,能够更好地帮助我们理解语言的发展。

本论文以四川方言为例,探讨其词语中的隐喻,并从认知语言学的角度进行分析。

关键词:四川方言词语;隐喻;认知一、语言学的隐喻观(一)隐喻语言的产生隐喻,是一个古老的话题。

从亚里士多德时期到20世纪中叶,两千余年来,对隐喻的各种理论性研究和探索,都是在修辞学的范围内,将隐喻作为一个修辞格、一种修辞手法来研究。

这种局限于语言层面的研究状况,直到20世纪60年代,理查兹和布莱克首次提出隐喻的“互动理论”时才有所改观。

1980年,美国生成语义学家莱考夫和英国哲学家约翰逊联手推出专著《我们赖以生存的隐喻》,在进一步阐释互动理论的基础上明确提出了“概念隐喻”,将隐喻研究提升到“概念”层次,开创了隐喻研究的新天地。

他们从认知语言学的角度出发,对隐喻进行了深入的阐述,认为它是人类认知活动的一部分,本质上是人类理解周围世界的一种感知和形成概念的工具,是我们探索描写理解和解释新情景的有力工具。

隐喻不仅仅是一种语言现象,更是一种认知现象,它是人类将某一类领域的经验用来说明或理解另一类领域的经验的一种认知活动。

概念隐喻的提出,是认知心理学向语言学渗透的结果。

人类认知行为,主要有感知、记忆、意象、辨识、思考、推理等复杂过程。

(二)隐喻的概念和构成目前,学界从认知的角度给隐喻下的定义,在微观上尚未达成一致,然而从宏观上看,隐喻的定义有广狭之分。

广义的隐喻包括狭义的隐喻范畴和转喻,狭义的隐喻强调两种概念之间的相互关联,建立在合成相似的原则上,转喻则建立在接近和凸显的原则上。

依照莱考夫的观点“隐喻是用一种概念表达另一种概念”,隐喻范围是比较宽泛的,它包括转喻。

我们在对隐喻理论进行阐述,以及对方言词语进行隐喻分析时,采用了广义隐喻的定义,即“隐喻就是将一个事物理解或表达为另一个事物的认知过程”。

隐喻与转喻的认知探析隐喻与转喻同为日常言语中普遍的语言现象,对话语的生成和理解起着极为重要的作用。

随着认知语言学的发展,隐喻和转喻不再仅仅是语言手段,更是一种重要的认知和推理过程,渗透到了语言、文化、思维和社会活动的各个方面。

本文從认知功能角度出发,分析了隐喻和转喻的认知理据及其在交际中的作用。

标签:隐喻转喻认知语言学一、形式与功能自乔姆斯基“转换-生成语法”创立之后,形式主义语言学便成为语言学中占主流地位的流派。

形式主义的哲学基础是天赋论,把语言能力看成是人具有的一种生物属性,一旦接触了适当的语言事实就有一套语法演化出来。

而功能主义语言观认为语言系统是适应人类的需要而发生、发展的,因此,语言现象的解释必须到语言的功能中寻找。

系统功能语言学与形式主义语言学的根本区别可以归结为对有机体之间的语言现象的强调,即强调人的谈话总是在相互之间进行这一现象,而非仅仅强调人能说话这一机体内的能力。

因此,这一取向决定了两者研究中心的差异。

功能是一个宽泛的概念,它包括社会、认知、语用、语篇等诸多方面的内容,本文以认知语言学为代表进行分析。

从20世纪70年代开始,认知语言学为语言的研究提供了崭新的视角、全新的导向。

它主要包括认知语义学和认知语法,这构成了认知语言学的核心。

认知语法主要用“象征单位”和“识解”分析语言的各个单位,从语素到句子。

传统上隐喻和转喻被看作是应用最广的修辞手段,是一种语言现象,更是一种文学语言现象。

随着认知语言学在过去几十年中的发展,人们普遍认识到转喻和隐喻不仅仅是语言手段,更是一种认知和推理过程。

当代认知语言学把隐喻和转喻看作是同样重要的认知机制,影响着我们的知识结构。

二、隐喻的认知分析隐喻不仅是语言的修辞手段,更是一种概念体系和认知方式,它已经渗透到语言、文化、思维和社会活动的各个方面。

隐喻表达在词的层面上包括名词性隐喻、动词性隐喻、形容词性隐喻、副词性隐喻、介词性隐喻等等。

隐喻思维在语言学功能上的重要作用一方面体现在对隐喻的意义理解(语义和语用)上,另一方面体现在对多义词的意义理解和新词的创造上。

隐喻含义的认知阐释

20世纪80年代,对隐喻的认知研究有了飞速的发展,系统论述隐喻认知理论的代表人物主要有:Lakoff、Johnson、Turner(1980,1987,1989)等。

其中Lakoff 和Johnson提出的“概念隐喻理论”揭示了隐喻在人类认知过程中的巨大作用,尤其是他们合著的Metaphor We Live By(1980)一书成为隐喻研究史上的重要里程碑(Taylor,1989:130)。

Lakoff和Johnson认为,“隐喻在日常生活中无处不在,不但在语言中,而且在思想和行为中。

我们思维和行动所依据的日常概念系统,其本质基本上是隐喻性的”(1980:3)。

他们对隐喻下了一个宽泛的定义,即“隐喻的本质是通过另一类事物来理解和经历一类事物”(1980:5)。

由此可见,隐喻不仅是一种语言现象,更重要的还是一种认知现象,一种思维方式,它是人类感知世界、形成概念的重要手段。

Lakoff和Johnson所建立的概念隐喻理论强调人们的经验和认知能力在语义理解中的重要作用,提出了经验主义的语义观。

他们认为,隐喻可以通过人类的认知和推理将一个概念域系统地、对应地映射到另一个概念域。

Lakoff和Johnson 指出,“我们的许多概念系统是由隐喻构建的”(1980:147)。

这种隐喻式推理一是基于人的经验,二是基于具体到抽象域的投射,即从源域(source domain)到目标域(target domain)的投射。

他们认为,人类有能力将一个概念域隐喻性地映射到另一个概念域,从而建立起不同概念域之间的相互联系,而这种联系是客观事物在人的认知领域里的相似联想。

正是这种从具体到抽象的隐喻投射,词汇发展了其不同的义项,产生了许多隐喻含义。

如:hot一词,其本义是“感觉热的”,通过隐喻影射产生了“辣的”、“热情的”、“兴奋的”、“热门的”等含义(转引自赵艳芳,2001:120)。

人类在创造新的语义范畴的同时,也发展了其自身的隐喻思维能力。

Lakoff(1987)认为这种隐喻模式也是一种重要的认知模式,它是新的语言意义产生的根源。

Lakoff和Johnson的概念隐喻理论以具体概念为源域向其它认知域映射而获得抽象意义的认知方式揭示了人类思维和语言表达之间最本质的联系,他们特别强调认知主体(即人)在隐喻理解中的积极作用,认为它是隐喻理解不可缺少的因素,但同时也忽略了语境对隐喻理解的制约作用,因而无法对隐喻影射的多层含义作出选择(王寅,2001:315)。