汤因比历史哲学思想评价

- 格式:pdf

- 大小:39.74 KB

- 文档页数:3

汤因比《历史研究》的成就与争议历史学家汤因比与《历史研究》的关系,可以说是“成也萧何,败也萧何”。

这部巨著为他赢得了世界性声誉,但也曾引发争议,甚至使汤因比“跌落神坛”。

要理解这一切,自然需要去了解这本著作诞生的来龙去脉。

完整的《历史研究》一共12卷,其出版历程跨越27年(1934—1961)。

若从汤因比开始酝酿这部作品的1920年算起,则是41年,基本上囊括了汤因比的大半生。

在如此长的时间里完成的作品,不能不受到作者人生际遇变化的影响,因此有必要结合其人生来阅读《历史研究》。

威廉·麦克尼尔的《阿诺德·汤因比传》为我们追索汤因比与《历史研究》的关系打开了一扇窗。

这本传记详细考证了《历史研究》从酝酿到诞生的过程,并对如何评价、理解这部作品乃至汤因比本人发表了看法。

青年锐气:《历史研究》的酝酿在麦克尼尔眼里,《历史研究》最大的贡献应在于,开启了一种宏观、平等地囊括所有人类文明的系统研究,这与他自己所坚持的全球史研究是相通的。

麦克尼尔通过大量史料,追溯了汤因比这种世界性视野的形成经过。

汤因比的母亲曾担任历史教师,叔叔阿诺德是以研究工业革命知名的史学家,哈利叔公曾是远洋商船的船长,这样的家庭环境给汤因比提供了关注历史和开阔视野的启蒙教育。

英国传统的精英教育则给汤因比提供了坚实的学术基础。

从温彻斯特公学到牛津巴利奥尔学院,成绩优异的汤因比已经展现出成为史学家的基本素养,他不受牛津大学当时排斥宏观思考的课程和氛围影响,坚持从宏观视角思考历史。

1910年的汤因比立下了远大志向:“我希望成为一名史学巨擘——这不是出于虚荣,而是因为在这个世界上确实还有大量工作有待完成,并且我渴望自己在其中承担尽可能多的任务。

”第一次世界大战的爆发成为汤因比人生的一个转折点。

一战爆发后,他辞去在巴利奥尔学院的教职,走出象牙塔,积极参与政府情报工作。

耳闻目睹战争带来的巨大创伤,汤因比感受到似乎历史在重演,他想起了伯罗奔尼撒战争中的雅典、第二次布匿战争中的罗马,于是开始思考历史循环的模式与可能性。

论汤因比的文明冲突理论及其给我们的启示内容摘要:当代杰出的史学家阿诺德•汤因比是文化形态史学的集大成者。

他将文明作为历史研究的基本单位, 试图通过对不同文明的深入比较, 对文明的起源、生长、衰落、解体进行分析和诠释, 揭示人类历史发展的一般规律。

汤因比的思想一反西方传统的历史文化观念,企图用一种新的眼光来审视世界历史形式的发展及其意义,揭示人类文明运动的轨迹。

其文明冲突论与亨廷顿的有所差距,通过对二人的比较可以更好地了解汤因比及其思想,对我们了解文明冲突提供了很好的途径。

关键字:文明形态文明文明兴衰文明冲突在现代西方史学界,文化形态史学是一种试图对历史进行宏观研究的重要的史学流派。

以英国历史学家阿诺德•汤因比为杰出代表和集大成者。

近几年来随着科技的异化,信仰的空虚,人们越来越注意到文化与文明在人类发展中的重要作用,汤因比的文明形态史学在理论研究中的重要地位也日益凸显。

汤因比的思想一反西方传统的历史文化观念,企图用一种新的眼光来审视世界历史形式的发展及其意义,揭示人类文明运动的轨迹。

文化形态史观认为:文明是历史运行的基本单位,是具有生长周期的有机体,不同文明之间可以进行比较,从而可以揭示人类历史的发展轨迹和一般规律。

文化形态学作为探索人类社会发展规律的学说,为我们认识世界提供了新的视角,引起了学术界的高度关注。

一、汤因比的文明形态史观(一)文明——文化形态史观的基本单位历史研究的单位是什么?西方史学的传统思潮习惯于以断代和民族国家为历史研究的一般范围或主要对象。

汤因比试图把人类的历史视为一个整体加以考察。

他认为:“历史研究的可以自行说明问题的范围,既不是一个民族国家,也不是另一个极端上的人类全体,而是我们称之为社会的某一群人类。

从文明的角度,而不是从国家的角度去考察历史,把国家仅仅看作是文明的生命中相当次要的和短暂的政治现象的原因,是因为国家正是在文明的怀抱中诞生和消灭的”,历史研究的基本单位就是文明社会。

《历史研究》读后感_《历史研究》读书心得范文《历史研究》作者(英国)阿诺德·约瑟夫·汤因比。

经历了两次世界大战的汤因比,深感战争残酷,为让人们不再相互残杀,而著此书。

书中,作者以时间和空间为基准考察人类历史,整体系统地分析了各种文明兴衰的过程。

下面是小编整理的几篇读后感,供大家参阅《历史研究》出自阿诺尔德.约瑟.汤因比(Arnorld Joseph Toynbee,1889年4月14日—1975年10月22日,英国著名历史学家),为十册鸿篇巨著,讲述了世界各个主要民族的兴起与衰落。

汤因比认为,不应该把历史现象局限在一个民族国家研究,而是要放到更大的范围进行比较和考察,这个更大的范围就是文明。

文明是少数有创造力的人创造引导发展的,或言之,没有这些人,文明将会停滞不前。

而这些有着创造力的少数人也并不是总保持着创造力的,也正是因为如此,斯宾格勒等著名历史学家就认为文明终究会衰弱,正如人逃不过生老病死的规律一般。

然而文明真的无法摆脱“衰弱”之命运吗?恐其非然,文明是人所创造的,人是造物主的杰作,虽存在诸多的缺点,却仍可承受此等赞誉。

认识存在相当的主观能动性。

文明之所以会有兴衰,原因无他,皆是人能否发挥了主观能动性;衰无他因,根源于人本源之惰性。

正如一基督主教所言“敌人正好在你的体内,你所犯的错误的原因就在那里面,所以我要说管好你自己。

”文明的进步与否和有创造力的个体有关。

经验表明,有创造力的人都会让社会上的多数人来模仿自己的行为。

这种模仿是一种机械性的模仿,而不是模仿有创造的心灵。

此种模仿可在一定程度上将已有的文明在空间上拓展,在时间上延续。

同时,这些有创造力者在社会作用下有可能会迷失自我,他们也因此丧失创造力。

当他们丧失创造力时,人们将不再模仿、遵从,是此,有些“原有创造力者”会采强迫方式。

正谓之,“先知变成教官,圣人变成暴君”。

亦即,当已失去创造力之人迫使社会其他成员模仿、遵从其反文明的行为或言语时,衰亡便露出端倪。

谈谈史学家汤因比的人文情怀谈谈史学家汤因比的人文情怀摘自:《社会科学战线》2011年第10期,原题为“浅论历史学家的人文情怀——以汤因比为例”难以割舍一以贯之阿诺德·汤因比(Amold Joseph Toynbee,1889-1975)堪称20世纪西方最伟大的历史学家之一,其人其作不管在当时或是现在对史学都产生过重大的影响。

他早年曾受过良好的西方古典教育,后在英国伦敦大学执教多年,又数次在英国外交部任职,一生经历丰富。

由于这样,也由于他的长寿,使他成为一个学识渊博的学者、著述宏富的历史学家。

在2O世纪的西方史家中,既用哲人的眼光,从宏观的角度对人类历史与文明进行广泛的探讨,又用叙史的才能,以历史学家的视野对人类历史与文明进行细致的描述,无疑要首推汤因比了。

至于前者,当是指他12卷本的《历史研究》。

在这鸿篇巨制中,汤因比继承并发展了德国人斯宾格勒的文化形态学说,成为“新斯宾格勒派”的“代言人”。

至于后者,说的是他那部以抒情诗般的文笔,向读者展现人类文明历史进程的大著——《人类与大地母亲》。

汤因比著作等身,上面之所以只提及《历史研究》和《人类与大地母亲》两书,其因在于:两书是其代表作,一前一后,一为思辨,一为叙事,风格迥异,但却充分显示了作为优秀史家的互为补充的两种之长,汤因比因此奠定了西方史家“大师级”的历史地位。

其因更在于:《历史研究》从酝酿、写作到成书,历40年矣,从《历史研究》至《人类与大地母亲》,汤因比走完了他作为史家的漫长的学术生涯,其人其作不可能没有变化,但不变的始终是他在书中所透析与发散出来的那难以割舍的和一以贯之的人文情怀,催人思考,亦感人至深。

对此,试作一点论证。

“文化形态学说” 的始作俑者斯宾格勒曾云:人类历史上的各种文化,都有它的“生命周期”和“最后一幕”,而西方文化亦然,也必然合乎命运走向自己的归宿:“有生就有死,有青春就有老境,有生活一般地就有生活的形式和给予它的时限。

汤因比历史研究汤因比是法国历史学家,他以其严谨的研究方法和深入的历史知识而闻名于世。

他的研究领域主要涉及中世纪欧洲的政治、社会和文化。

汤因比的历史研究对于我们了解中世纪欧洲的历史发展和社会变迁有着重要的意义。

首先,汤因比对中世纪欧洲政治的研究是其重要的贡献之一。

他通过深入研究中世纪欧洲各个国家的政治制度和统治者的权力运行方式,揭示了中世纪欧洲政治的特点和发展趋势。

汤因比认为,中世纪欧洲的政治是由封建体系主导的,各个封建领主之间形成了错综复杂的政治关系。

他从不同层面和不同国家的政治制度和政治实践入手,对中世纪欧洲政治的本质进行深入剖析,为后来的研究者提供了有益的思路和观点。

其次,汤因比对中世纪欧洲社会的研究也是其重要的学术贡献之一。

他通过对中世纪欧洲社会结构和社会关系的研究,揭示了封建社会的特点和变迁。

汤因比认为,中世纪欧洲社会的特点是等级分明、封建主义盛行。

他着重研究了封建制度的运行和封建领主与农民之间的关系,通过对封建社会生活和封建制度运行的实证研究,给我们提供了中世纪欧洲社会结构和社会关系变迁的重要线索。

此外,汤因比对中世纪欧洲文化的研究也具有重要意义。

他通过研究中世纪欧洲各国的文化传统和知识体系,揭示了中世纪欧洲文化的特点和变迁。

他对中世纪欧洲的宗教和宗教文化,文学和艺术等方面进行了深入研究,揭示了中世纪欧洲文化的多样性和复杂性。

他的研究为我们深入理解中世纪欧洲的文化传统和文化发展提供了重要的参考。

总之,汤因比是一位具有世界影响力的历史学家,他的研究对我们理解中世纪欧洲的历史发展和社会变迁有着重要的启示意义。

他的严谨研究方法和深入的历史知识使他的研究具有很高的学术价值和可信度,为后来的研究者提供了宝贵的思路和观点。

我们应该重视汤因比的历史研究成果,深入研究和学习他的理论和方法,为推动中世纪欧洲历史研究做出更大的贡献。

汤因比:世界那么多文明,为何唯独中华文明不会中断?汤因比,英国著名历史学家,对历史有独到的眼光。

其巨著《历史研究》讲述了世界各个主要民族的兴起及衰落,被誉为“现代学者最伟大的成就”。

汤因比的中国观最初成形于1931年出版的《中国之旅见闻录》,最终成熟于1972年出版的《历史研究(插图本)》。

他做出了一个令人震惊的预测:以中国为核心的东亚如果成为一体,这个东亚共同体将来会成为未来世界的中坚力量。

汤因比划分时代的一般性条件,首先是属于前代文明的大帝国的崩溃、民族迁徙,即要经历相当长时期的蛮族入侵,接着是以这个帝国解体期新形成的宗教为中心,进行文明革新。

这样的过程已成为希腊模式历史构成的一部分,而中国模式也能与之一一对应。

崩溃的罗马大帝国对应的是汉王朝,蛮族日耳曼人对应的是鲜卑、匈奴,而作为新宗教的基督教对应的是大乘佛教,后继的西欧、拜占庭文明对应的是隋唐以后的中国文明。

但二者之间又形成鲜明的对照,即希腊文明与西欧、拜占庭文明之间是断绝的,而从汉到隋唐文明则是连续的。

汤因比认为,在中国,由于增添了希腊文明中不曾存在过的传统社会要素,即支撑大一统国家官僚体制的文人阶层的存续,因此产生了与希腊史不同的对照性的现象。

希腊模式和中国模式正是在相互对照中才发挥出它们真正意义的,而希腊—中国合成模式却通过把二者合而为一,“以人类的语言说明其全部的历史阶段”,这就像是要把人类的历史事实转化为以道德眼光看待的道德故事。

汤因比在取消时代分期后,没能给予文明连续中的断绝现象以合理的评价和相应的地位。

在汤因比此前的学说中,时代分期的一般性条件中最终的决定因素在于,大帝国崩溃后,再现的文明是否由新宗教——无论是从大帝国还是分裂的国家中产生——承载着这一点。

蛮族以怎样的形式参与新文明、新帝国的形成也不是重点,核心在于他们的宗教是否变为承载新时代的宗教形态。

在拜占庭,东罗马帝国之后尽管重现了统一帝国,保持了帝国的连续性,但其文明的性质却被基督教改变了。

对汤因比的文化形态史观简析作者:宋怡来源:《世纪之星·交流版》2016年第04期[摘要]阿诺德·汤因比是文化形态史学的集大成者,他把历史现象放到更大的范围内加以比较和考察,通过比较不同时期历史的特点来揭示人类历史发展的一般规律。

他对西方文明的担忧是他研究历史的出发点。

[关键词]汤因比;历史研究;文化形态史观一、阿诺德·约瑟夫·汤因比阿诺德·约瑟夫·汤因比1989年出生于英国伦敦一个中产阶级家庭,汤因比的母亲是一民历史学家并且小有名气。

在家庭氛围的影响下,汤因比从小就受到历史方面的熏陶,因此对史学研究有着浓厚的兴趣。

作为当代杰出的历史学家,在文化形态史学领域,他的成就首屈一指。

他的成就颇丰,出版了《历史研究》一书奠定了他的历史地位,因此被看作“近世以来最伟大的历史学家”,他是西方思辩历史哲学家的主要代表。

汤因比在政治领域也曾有所涉及,他曾在英国的外交部担任过职务,并且也代表英国参加过两次巴黎和会。

扎实的历史学功底以及丰富的人生经历使汤因比对历史有了独到的见解。

中国人对汤因比并不陌生,而且很喜欢,因为当我们许多中国人对自己的民族文化感到失望的时候,认为我们的文明已经开始走向衰落的时候,正是由于汤因比的出现,他对我们的文化给予了极高的评价。

他理解中国人虽然对自己的文化有所失望,然而也不愿意起亦步亦趋的学习外来文化。

有别于以国家作为划分界限的管理,他的着眼点在与文明,从文明的层面划分历史范畴。

他说:历史研究可以自行说明问题的单位既不是一个民族国家,也不是另以极端的人类全体,而是我们称之为社会的某一群人类。

这为我们认识人类社会提供了一个新的角度,当今世界的全球化进程已经无法阻挡,而汤因比的文化史观对于我们研究人类社会的进步发展有着重要的意义。

他对中国的文化与历史表达了高度的赞赏,他期盼并且相信中国能够在未来的某个时期对世界的政治以及文明的统一发挥一个大国可以发挥的作用。

汤因比文明理论撮要亨利·汤因比是20世纪初叶著名的英国历史学家和人类学家,他的著作《文明的形成》被认为是世界文化史的经典。

在这本书中,汤因比提出了文明是一种历史演化的过程,在这个过程中,人类由原始社会逐步发展到了文明社会,同时也形成了自己独特的文化、价值观和社会制度。

汤因比的文明理论可以被概括为以下几点:1. 文明是历史演化的产物:汤因比认为文明是历史演化过程的结果,是人类文化、技术、社会和经济等各个方面的综合体现。

文明的产生是一个渐进的过程,起初是原始社会,然后进化为部落社会、城市国家和国家社会等。

这个过程中,人类社会逐渐摆脱了野蛮和动物本能的影响,发展出了自己独特的文明。

2. 技术进步是文明发展的关键:汤因比认为文明的进步最重要的动力就是技术的不断进步。

人类随着社会和生产方式不断的升级发展,不断创新和改进技术,进而产生出更加丰富和复杂的文明。

在这个过程中,文明的基础设施和生活方式也都逐渐得到了改善和提高,因此技术进步被汤因比视为文明发展的关键。

3. 文明具有独特性:汤因比认为每个文明都是独特的,具有自己的文化、价值观和社会制度等,并认为这些因素是文明的核心要素。

最典型的比如,中国文明以儒家文化和封建制度为主要特征,而西方文明则以基督教文化和民主制度为主要特征。

文明之间的相互影响也是不可避免的,但彼此之间的独特性是得到保持和传承的。

4. 文明不可避免地衰落:汤因比的文明理论中最为悲观的一点是,文明的衰落不可避免。

在文明发展过程中,常常存在一些内生的或外在的因素,使得文明不可避免的走向衰亡。

历史上倒塌的文明都遭受了战争、内乱、自然灾害、文化冲突等等的影响,导致其逐渐瓦解。

总的来说,汤因比的文明理论阐述了人类文明历史演化的渐进过程,以及历史中人类不断摆脱动物本能的演化进化过程。

同时,他也指出了文明发展过程中的重要动力是技术进步,文明之间应该尊重彼此的独特性和独特文化。

不过也强调了文明的衰落不可避免,而文明的衰落通常和一些自身的原因和外在因素等密不可分。

250文明的演进——评汤因比的《历史研究》石天炜 吉林大学摘要:汤因比的著作无疑是皇皇巨著,其中最引人注目的就是关于文明形态的研究。

他目睹大英帝国的由盛而衰,经历两次世界大战的浩劫,对于全球人类制度变更、思想冲突、环境恶化、精神丧失等系列问题忧心忡忡,这也是其作《历史研究》原因,汤因比希望通过对文明演变的研究能使今人得到一些东西,在其著作中为我们介绍了二十六个文明,其中包括五个正在发展的生活在贫瘠的热带丛林中的原始文明,通过审视这些文明的起源、发展,研究不同文明的历史生活状态,可以准确的抓住乍看之下深奥复杂不可理解的问题,即可以探知不同文明的演变过程。

关键词:文明;历史;研究《历史研究》不是一个世界历史,一个文明历史,或是二十多种文明的历史。

事实上,它不是任何事物的历史①,它是在论述人类的文明。

文明,无论是很久以前的已被证明乐的文明或是距我们很近甚至正在发生的文明并不都是和谐美好的,在文明的成长过程中,会有许多致命的因素,许多文明因此衰落或消亡。

最直接的体现就是某些文明发生中有着超高的死亡率。

在汤因比的推断研究中,16世纪就是一个死亡率极高的世纪,当时存在的许多文明都发生了灾难,甚至可以称之为浩劫,浩劫之后生者十不存一,几乎没有人是完全健康的。

在这样的灾难之下,文明不仅仅会向上发展,还会衰退消亡。

事实上,汤因比把整体的文明看作一个有机体,认为他们有着发生、发展、衰退、消亡的完整过程。

然后就文明的堕落衰亡而言,究竟是什么引起的呢?疾病吗?天灾吗?我们应如何了解这一切?通过对尚未解除自己痛苦的病人进行病理学研究吗?汤因比被称为“本世纪最伟大的历史学家”②,其在著作中提出了这些问题,并进一步做了假设,从而对文明的衰落与消亡做了具体的研究。

消亡的文明,作为一个可被后人理解的研究体将会被人记住,文明的演进过程,会有大量的或好或坏决定,这些决定影响着文明的走向,也保存着文明的影响,他们的历史可以被后人理解,他们的文明可以在没有永恒存在的前提下对外界产生一定的影响。

二○二○年·第一期史坛纵论78其时“哀帝被疾”,朝政及经济状况已远非汉武帝时代之强盛;若交恶匈奴,其危殆之情势不言自明。

幸得哀帝能及时清醒,当即听取了扬雄的谏言而接纳匈奴的“归义”。

史称哀帝“文辞博敏,幼有令闻”,不虚言也。

汉代与匈奴之间的和、战关系,极为复杂多变;大抵说来,乃取决于双方实力的强弱消长。

但是,总体而言,汉、匈之战,皆为匈奴一方挑起事端,西汉被迫还击。

当然,若站在历史的高度,以时代发展和多民族国家矛盾冲突及民族融合的眼光来审视的话,西汉和匈奴之间的和与战,毕竟是难以避免的。

匈奴就其族源上来看,也是华夏的成员(有《史记》《汉书》为证)。

正是从这个层面讲,汉匈战争,实乃一个国家中不同民族发生的矛盾,产生的冲突,又由此激化为高级形式的战争。

这是历史发展的进程中,民族融合的一种形式,所以说是历史的必然。

准此,扬雄谏言主张接受匈奴归附,反对轻启战端,显示出其胸怀开阔,眼光睿哲,是值得充分肯定的。

扬雄这篇论政文章,如此思致缜密,论辨有据,气势跌宕,令人叹服,只是为研究者所忽略。

惜哉!究其原因,大抵是扬雄在文学、哲学、语言学、史学方面的成就卓著,从而掩盖了此文的光辉。

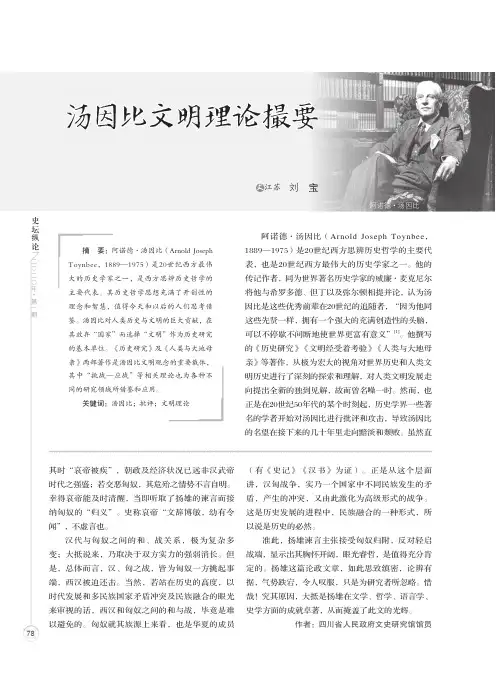

作者:四川省人民政府文史研究馆馆员阿诺德·汤因比(Arnold Joseph Toynbee,1889—1975)是20世纪西方思辨历史哲学的主要代表,也是20世纪西方最伟大的历史学家之一。

他的传记作者,同为世界著名历史学家的威廉·麦克尼尔将他与希罗多德、但丁以及弥尔顿相提并论,认为汤因比是这些优秀前辈在20世纪的追随者,“因为他同这些先贤一样,拥有一个强大的充满创造性的头脑,可以不停歇不间断地使世界更富有意义”[1]。

他撰写的《历史研究》《文明经受着考验》《人类与大地母亲》等著作,从极为宏大的视角对世界历史和人类文明历史进行了深刻的探索和理解,对人类文明发展走向提出全新的独到见解,故而曾名噪一时。

然而,也正是在20世纪50年代的某个时刻起,历史学界一些著名的学者开始对汤因比进行批评和攻击,导致汤因比的名望在接下来的几十年里走向黯淡和颓败。

我的历史观汤因比图片来自于德国摄影年鉴(2006)阿诺德·约瑟夫·汤因比(Arnold JosephToynbee,1889年4月14日-1975年10月22日),英国著名历史学家,他曾被誉为“近世以来最伟大的历史学家”。

汤因比对历史有其独到的眼光,他的12册巨著《历史研究》讲述了世界各个主要民族的兴起与衰落,被誉为“现代学者最伟大的成就”。

由于他的伯父也是一位历史学家,专门研究经济发展史,也叫阿诺德·汤因比,为了区分两者,人们通常都称呼二人的全名,以免混淆。

我的历史观作者 / 阿诺德·约瑟夫·汤因比选自《文明经受考验》王毅译我的历史观本身就是一部微型历史,它主要是其他人而非我自己的历史。

一位学者的终生工作是把自己的那桶水加入一条始终在涨的知识长河,有无数桶这样的水在添加进去。

如果要清晰表达我个人的历史观,或者说要让它可以令人理解的话,必须由它的起源、发展和社会及个人背景来展现。

人的头脑凝思宇宙时会有许多不同的角度。

为什么我是一个历史学家,而不是一个哲学家或物理学家?这同我喝茶和喝咖啡不加糖是同样的道理。

这两种习惯的形成都是幼年时从我母亲那里学来的。

我之所以是历史学家,是因为母亲在我之前就是;然而与此同时我也意识到,我属于与她不同的另外一个学派。

为什么我没有完全以母亲为榜样呢?首先,我是我母亲之后的那一代人,所以,当历史在1914年想扼杀我们这代人时,我的头脑尚未僵硬。

第二,比起母亲接受的教育,我受到的教育更为老式。

母亲属于英国接受大学教育的第一代女性,接受的是现代西方历史上最新的教育,其中英国的国家史是作为主线的。

她的儿子作为男性,上了一所老式的英国私立学校,先在那里后在牛津接受教育,几乎完全学的是希腊和拉丁经典。

在我看来,对于任何一个想成为历史学家的人,尤其是对于出生在现代的人来说,古典教育都是一种无价的恩惠。

作为一种训练的基础,希腊-罗马世界的历史具有自身的鲜明优点。

读汤因比《历史研究》的个人心得浅谈影响历史演进的因素及文明发展的规律性——关于读汤因比《历史研究》的个人心得学院:法学院课序号:姓名:张** 学号:2*****031引言:阿诺尔德·约瑟·汤因比是英国著名历史学家,主要研究罗马、希腊及雅典古文明。

他一生著述颇多,但全面反映他总的历史观点并使他成名的就是巨著《历史研究》,此部书被誉为20世纪最伟大的历史著作。

在本次政治理论课堂上,经老师推荐,笔者选读此书,并且对书中描述的各个阶段文明发展以及其所运用的历史价值观颇感兴趣,从而对人类历史发展的规律性及影响因素产生一些个人观点。

关键词:历史发展、规律性、文明演进、社会变动、历史价值观首先,何为历史?我们从初中开始就在老师的指引下了解世界的起源、各国政治历史文化演变过程,为了应试,我们将每一个阶段重大历史事件的发生时间、起因过程、历史意义等等烂熟于心,倒背如流,但却没有真正理解过这每一次历史的巨变产生的根本原因以及其背后的故事,没有深刻领悟到让我们在少年时代观史读哲的意义所在。

步入大学,积极主动的了解历史,认识文明起源,塑造自身的历史价值观,更加成为我们当代学生应有的使命与责任。

然而,笔者认为,每一个时刻都包含着历史的踪迹。

历史即过去,但其不一定与人类社会发展有关,地理、气象的自然变迁亦属于历史。

汤因比在本书中说:当我们合上史册的时候,过去的事情都已是无法改变的了。

而我们人类,只有清楚地认识到在历史阶段所发生的情况以及结合对现如今所造成的影响,更好的充实未来的生活,应对未来有可能发生的种种,以史为鉴,博古论今。

在人类历史的发展过程中,不断演变的背后自然有各种客观因素的影响;而在文明演变更替时,不同地域又在汤因比的书中极具相似性与规律性。

汤因比以一个整体的思维方式将人类的历史发展用时间的纵向层次考察,各地文明都囊括其中,文明之间的更替叙述都十分详细,好似为读者展现出社会不断演变的动态进程。

汤因比与《历史研究》汤因比(188—1975)是英国历史学家,早年曾在牛津大学接受古典教育,并成为希腊罗马史和近东问题的专家。

1919—1955年,汤因比长期担任英国伦敦大学教授,并多次参加政治和社会活动。

他的一生著述很多,但全面反映他历史观点并使他成名的是一套12卷本的巨著《历史研究》。

这部书被誉为20世纪最伟大的历史著作。

在《历史研究》一书的开头,汤因比就尖锐指出,以往历史研究的一大缺陷,就是把民族国家作为历史研究的一般范围,这大大限制了历史学家的眼界。

事实上,欧洲没有一个民族国家能够独立地说明自身的历史问题。

因此,应该把历史现象放到更大的范围内加以比较和考察,这种更大的范围就是文明。

文明是具有一定时间和空间联系的某一群人,可以同时包括几个同样类型的国家。

文明自身又包含政治、经济、文化三个方面,其中文化构成一个文明社会的精髓。

文明具有两个特点:第一,都经历起源、生长、衰落、解体和死亡5个发展阶段。

第二,文明和文明之间具有一定的历史继承性,或称“亲属关系”,就像几代人生命的延续,每一个文明或者是“母体”,或者是“子体”,或者既是母体又是子体。

但这种文明之间的历史继承性并不排斥它们之间的可比性。

首先,从时间上看,文明社会最多只不过三代,历史进人文明阶段也不过刚刚超过6000年,而人类历史至少已有30万年。

两者相比,文明的历史长度只占整个人类历史长度的2%,因此,在哲学意义上,所有文明社会都是同时代的;其次,从价值上看,如果与原始社会相比,所有文明社会都取得了巨大成就;但如果同理想的标准相比,这些成就又都是微不足道的。

因此,所有文明社会在哲学上又是等价的。

从这些界定出发,汤因比把6000年的人类历史划分为21个成熟的文明:埃及、苏美尔、米诺斯、古代中国、安第斯、玛雅、赫梯、巴比伦、古代印度、希腊、伊朗、叙利亚、阿拉伯、中国、印度、朝鲜、西方、拜占廷。

俄罗斯、墨西哥、育加丹。

其中前6个是直接从原始社会产生的第一代文明,后15个是从第一代文明派生出来的亲属文明。

汤因比:人类文明命运的先知作者:张献军来源:《世界文化》2009年第09期中国近代以来一直面对来自西方的挑战。

如何应对持续不断的外来挑战,是中国人不得不直面的问题。

因此,“挑战与应战”理论在中国有着特殊的历史意义和现实价值。

谈到“挑战与应战”,就应该知道将该理论应用到历史研究的首创者——英国历史学家阿诺德·约瑟夫·汤因比。

汤因比被誉为“近世以来最伟大的历史学家”、“20世纪最伟大的思辨主义历史哲学家”,“文化形态史观的集大成者”,“最勇敢的历史学家”、“国际智者”甚至“先知”等等。

而他穷一生之力完成的代表性巨著《历史研究》,则被誉为“我们这一代人中最重要的著作之一”,“20世纪精神史上最重要成就之一” 和“20世纪最伟大的历史著作”等。

汤因比和他的著述为什么会获得如此高的赞誉?汤因比于1889年4月14日出生在伦敦,1975年10月22日在英国的约克郡去世。

他的母亲是英国第一代女大学生,著有《苏格兰历史故事》等书。

他的叔叔阿诺德·汤因比则是一位著名的经济学家。

汤因比在叔叔曾经就读过的牛津大学巴里奥学院学习,专攻希腊罗马史。

他毕业之后从事古代史教学工作。

从1919年起,汤因比担任伦敦大学科雷斯讲座教授。

1925年,他担任伦敦大学国际关系史研究教授,直到1955年退休为止。

在教学和研究之外,汤因比还积极参加各种社会和政治活动。

1915年,他任职于英国外交部政治情报司;1939—1943年间担任皇家国际事务学会外事部研究室主任;1943~1946年间担任英国外交部研究司司长。

他学识渊博而又积极参与现实政治,故得以参加两次世界大战结束之后的各种和平会议。

此外,他长期负责主编皇家国际事务学会的年刊《国际事务概览》(1920—1946),这个活动促使他在进行历史研究时关注现实和未来。

汤因比的主要声望来自他的历史研究成果。

他一生著述等身,主要有《民族与战争》、《希腊的历史思想》、《汉尼拔战争》、《文明经受着考验》、《一个历史学家的宗教观》、《人类与大地母亲》以及《1924—1938年国际事务概述》等。

《汤因比的中国观》书评应出版社编辑之邀,写了一篇《未来属于中国:汤因比的中国观》的书评。

____________________________从人类历史中截取一个时间段,以领先落后论定不同文明之优劣。

再回溯历史,搜罗过去的各种蛛丝马迹,分析甲文明天生优越的根源,乙文明劣根性之表现。

又据此断言,乙只有全盘抛弃自己的特性,全盘复制模仿甲,才有前途。

这样的一种研究方法,是盲人摸象的思维。

不同文明之间的强弱对比是不断变化的,按此模式,就会得出自相矛盾的结论。

稍有头脑者就能知其荒谬。

但若所截取的正好是最近三四百年的时间。

那许多人仍会糊涂,他们会把近现代这个片段当成历史的终结。

过去的一切都因为这个片段才有了意义,未来的一切都被这个片段所注定,过去的历史都是为了西方崛起的这三四百年埋下的伏笔。

西方具有的特点那就是先进,是天生圣明;与之不同处,那就是落后,是劣等根源。

其他文明,只有全盘复制西方的思想文化制度,才有未来,否则就是僵化保守。

这看来荒唐,但被不少人奉为圭臬。

当然也有许多学者是能摆脱这种思维的,英国历史学家汤因比就是其中的一位。

在他看来,西方近现代几百年的领先,并不应该被赋予特别的,绝对的意义。

人类历史上不同文明的沉浮起落是很正常的事情。

人类历史的发展应该是多线式的,而不是单线式的。

多元并行发展的各个文明,都有其价值。

把当前时代和西方国家当成人类历史的顶峰,不过是一种幻想。

在这种思路下,汤因比也谈及了对中国的一些看法,对中国未来的发展及对世界可能的贡献寄寓了一定的期望。

外国学者涉及中国的观点分两种情况。

第一类是汉学家,能读懂中国的原始资料。

在某些片段,某些点上甚至有非常深入细致的研究。

另一类则并非汉学家,对中国的了解主要通过二手书籍的介绍以及到中国的访问旅游。

汤因比属于第二类,其关于中国的论述,散见于《历史研究》、《人类和大地母亲》等长篇论著中。

对大部分人来说,也未必有精力专门阅读了解。

日本学者编写的论文集《未来属于中国:汤因比的中国观》把汤因比关于中国的一些观点看法荟萃聚集,介绍分析,提供了一个了解其观点的便捷渠道。