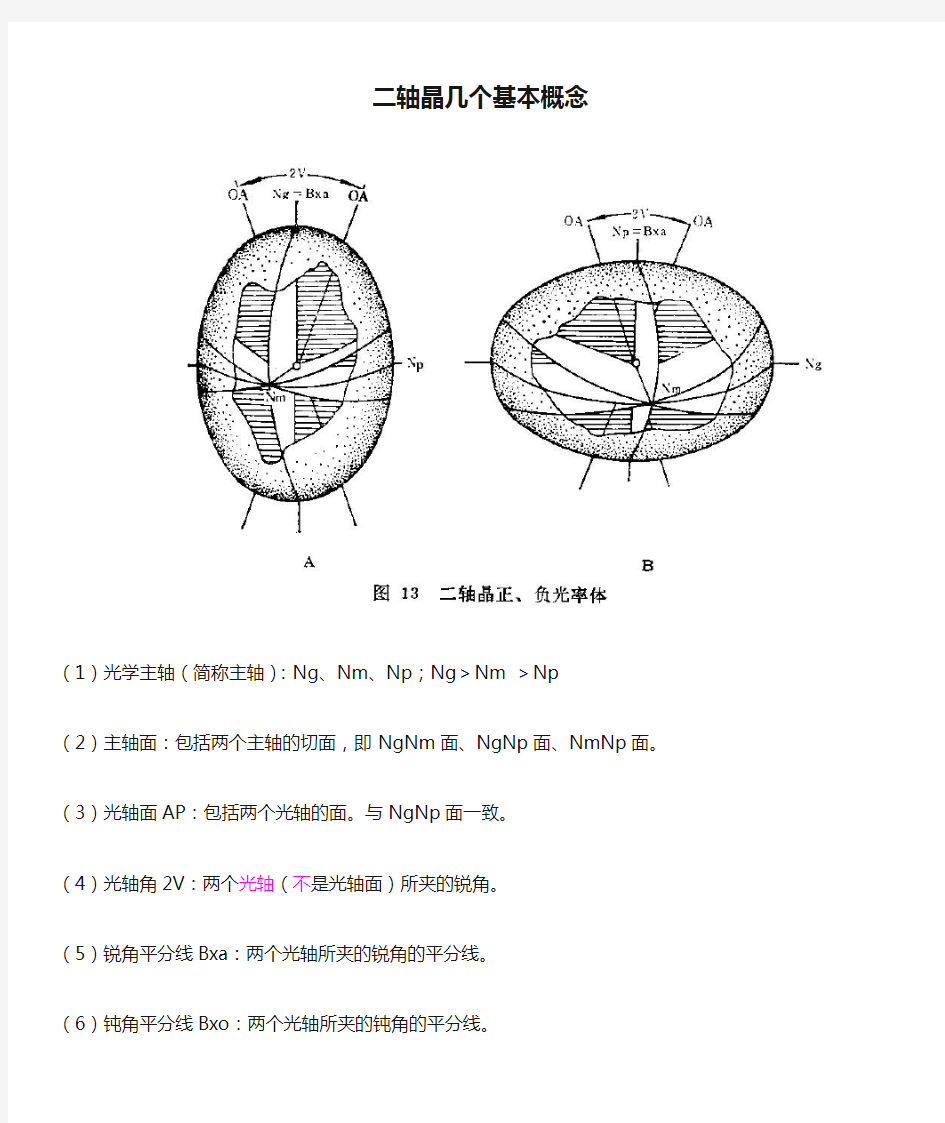

二轴晶几个基本概念

(1)光学主轴(简称主轴):Ng、Nm、Np;Ng>Nm >Np

(2)主轴面:包括两个主轴的切面,即NgNm面、NgNp面、NmNp 面。

(3)光轴面AP:包括两个光轴的面。与NgNp面一致。

(4)光轴角2V:两个光轴(不是光轴面)所夹的锐角。

(5)锐角平分线Bxa:两个光轴所夹的锐角的平分线。

(6)钝角平分线Bxo:两个光轴所夹的钝角的平分线。

(7)二轴晶正光性:

Ng-Nm>Nm-Np 即Bxa=Ng

(8)二轴晶负光性:

Ng-Nm<Nm-Np 即Bxa=Np

(9)⊥光轴的圆切面的半径是Nm

以上概念要记清楚

第一课时质点、坐标、参考系 第一章运动的描述 §1-1质点、坐标、参考系 教学内容:质点、坐标、参考系 教学目标:1、知道质点、坐标、参考系等的概念; 2、分析和解答有关这些概念的练习题; 3、掌握概念的学习方法,及物理学中最常用的方法──理想模型法; 教学方法:自主探究法、自学辅导法、启发式教学法 教学难点:位移的理解。 教学过程: 引入:①观察视频资料:《运动的描述》 ②让学生观察日常生活,看看哪些物体是静止的?哪些物体是运动的?有绝对静止的物体吗?(→运动的绝对性)。那么怎样来描述物体的运动?(→引入参考系)。凡物体运动就涉及到物体的位置变化,那怎样来描述物体位置的变化?(→引入位移的概念)。为了描述物体的运动需要引进哪些物理量,怎样来描述运动?(→引入时间与时刻、路程、速度等)。但往往物体又具有复杂的形状,不便于描述,怎么办?(→理想化→引入质点)。等等。 先提一些问题,然后由学生看书并总结一些概念。最后解答相关的习题。 一、质点 1、概念:不考虑物体的形状、大小,把物体看成具有物体全部质量的点,叫做质点。 2、条件:当被研究物体的大小相对于研究的问题可以忽略不计时,可以当质点处理。 3、理解:质点是理想的、简化的物理模式。是没有形状和大小、但具有质量的几何点,实际上并不存在。 4、练习: (1)下列说法中正确的是 A.任何细小的物体都可以看作质点;B.任何静止的物体都可以看作质点; C.在研究某一个问题时,一个物体可视为质点,那么在研究另一个问题时该物体也一定可以视为质点;D.象地球或太阳这样大的物体不能视为质点;E.分子原子等肯定是质点; F.物体能否可以视为质点与物体大小无关,与具体问题有关。 (2)下列说法正确的是 A.在研究列车通过隧道的时间时,可以把列车当作质点; B.在研究地球绕太阳公转时的速度时,可以把地球当作质点; C.在研究汽车从长沙到北京的运动快慢时,可以把汽车当质点; D.在研究地球自转时,地球可以当质点。 二、参考系 1、定义:在描述一个物体的运动时,被选来作为标准的另外的物体。 2、理解: ①参考系是假定为不动的物体; ②选择不同的参考系观察同一物体,会有不同的结果; ③要比较几个物体的运动必须选择相同的参考系; ④参考系的选择是任意的,但应该是为了问题研究的方便。 ⑤一般情况下都是选地面为参考系。

(一).垂直锐角等分线Bxa的切面干涉图 A.切面特点:光率体的切面为椭圆切面,主折射率分别为NmNp(+)和NmNg(-),有两个光轴出露点。 B.干涉图的特点 1)当光轴面平行上下偏光时,干涉图为一个黑十字与“∞”干涉色色环组成; 2)黑十字中较粗者为Nm方向,细者为光轴面的方向,最细的两点为光轴的出露点,中心为Bxa的出露点。 3)转动物台,黑十字分成两个弯曲的黑带,45°位置时两弯臂的顶点最远,并为光轴的出露点,连接两光轴出露点即为光轴面的投影迹线AP;干涉色色环随之转动。 4)再转动物台45°,双曲线合并为黑十字,粗细位置互换。 5)再转动物台45°,黑十字又分成两个弯曲的黑带,位置互换,依此类推。 C. 二轴晶干涉图的应用 (1)测定光性的正负 (2)判断轴性和切面方向 2.利用二轴晶垂直Bxa的切面的干涉图测定光性的正负 对于二轴晶:Bxa=Ng Bxo=Np 正光性 Bxa=Np Bxo=Ng 负光性 必须利用45°位置的干涉图测光性 A.双折射率较高时,出现干涉色色环,选用云母试板。 色环内收,干涉色升高 色环外扩,干涉色降低 插入云母试板,锐角区色环外扩,干涉色降低,异名轴平行,Nm方向已知,光轴面迹线方向Ap=Ng,则Bxa=Np,所以为二轴晶负光性。 B.利用钝角区也可以测定,注意中心点的出露点为Bxo的方向。 插入云母试板,钝角区色环内收,干涉色升高,同名轴平行,Nm方向已知,光轴面迹线方向Ap=Np,则Bxo=Ng,那么Bxa=Np,所以为二轴晶负光性。 3.判断切面的方向和轴性 转动物台360°黑十字和双曲线交替出现,即可判断为二轴晶,垂直Bxa的切面干涉图。 (二).垂直一个光轴的切片干涉图 1)切面特点:光率体切面为圆切面,半径为Nm,不发生双折射,正交偏光下,干涉色最低。 2)干涉图特点:相当于垂直Bxa切面干涉图的一部分,因为此切面即是在垂直Bxa切面的基础上,倾斜至垂直一个光轴。 3)当光轴面的迹线与上下偏光的振动方向平行时,出现一个黑臂和“∞”形干涉色色环的一部分。 4)转动物台,黑臂弯曲,至45°位置时,弯曲程度最大,顶点为光轴的出露点,位于视域的中心。 5)继续转至90°,又变成一直的黑臂,位置互换。 *二轴晶垂直一个光轴的切面的干涉图的应用 测定光性的正负 判断轴性和切面方向 &利用垂直一个光轴的切面干涉图测定光性的正负 1)方法同垂直Bxa切面干涉图道理一样:

叙事学分析 第十章叙事学分析 一、从叙事学的角度看文学 韦勒克曾说:“无论从质上看还是从量上看,关于小说的文学 理论和批评都在关于诗的文学理论和批评之下”。(韦勒克、沃伦: 《文学理论》,三联书店,1984年,第236页。)这一论断 至少是符合20世纪中期以前的文学理论与批评的现状的,但这一 现状与最近一百多年来小说在文学史上的地位却极不相称。 之所以会出现小说理论与批评长时间落后于诗歌理论与批评 这样的情况,与小说批评一直找不到自己的突破口有关。由于诗 歌语言在节奏、韵律、平仄等方面与日常语言相比有很大差异, 形式因素十分突出,因而从语言学、文体学的角度规定与把握诗 歌的本质不仅是可行的,而且也是很容易被想到的思路。对小说 而言,情况却复杂得多。一方面,小说语言与日常语言在形式上 的差异比诗歌要小得多,小说语体往往是混杂不纯的,因而传统 的以语词选择为核心的形式研究在面对小说这一文体时总是显得 力不从心。另一方面,小说内容层面的东西(人物、情节、故事) 又太容易吸引批评家的注意力,从而使小说话语层面的东西很容 易被掩蔽。中外小说批评几乎都是从最直观的地方开始的。只要 我们稍微涉猎一些19世纪和20世纪初的小说批评,就会发现它们毫无例外都是以情节和人物为核心而展开的批评。这种以人物 和情节为中心的旧式批评,没有抓住小说文体的要害,没有提炼 出概括小说文体本质特征的核心范畴,因而使得小说批评缺乏牢

固的理论基础,无法超越教条式批评和印象式批评的局限,而拥 有广阔的自我发展空间。这种状况只有到20世纪60年代以后, 法国叙事学建立起来的时候,才得到了改观。 叙事学(法文的narratologie,英文译为narratology)一词由法 国结构主义学者托多罗夫在1969年出版的《〈十日谈〉语法》一书中首次使用。用托多罗夫的话说,这是一门“关于叙事作品的 科学” ,“主要是研究叙事文和故事之间的关系,叙事文和叙述 行为之间的关系,以及故事和叙述行为之间的关系。” (见张德寅 编选:《叙述学研究》第191页。中国社会科学出版社,1989年。)实际上,在此之前,有关叙事学的理论就以诸如叙事作品结构分 析、叙事语法、叙事诗学、叙事话语等不同名称在法国文学研究 和文学批评中出现,但并没有引起理论界太大的关注。叙事学理 论的影响力的扩大最初直接得益于结构主义理论的传播。70年代 以后,叙事学已经成为西方文学理论和批评界广泛关注的一种理 论,这一理论不但由法国波及英美等其它国家,而且在理论形态 上也日趋完善。 托多罗夫的叙事学研究是从用“故事”与“话语”这两个概 念来区分叙事作品的素材与素材的表达方式开始的。托多罗夫认 为,“故事” 是按实际时间及实际的因果关系排列的事件,“话语” 则是指对故事的艺术处理或形式上的加工。在以后的西方叙事学 研究中,尽管不同的理论家对叙事作品的层次划分有不同的看法, 但托多罗夫的这一区分仍然是叙事学研究的起点。作为一种修辞 批评,叙事学批评关注的是叙事作品的话语层面而不是其故事层 面。这正是叙事学批评与传统的关于叙事作品的批评之间的差异

“叙事学”(Narratology) 叙事学(Narratology法文中的“叙述学 ”(narratology),是由拉丁文词根narrato(叙述)加上希腊文词尾logie(科学)而构成的。七卷本的《大拉霍斯法语词典》是这样解释“叙述学”一词的:“人们有时用它来指称关于文学作品结构的科学研究。”新版《罗伯特法语词典》对该词所下的定义则是:“关于叙事作品、叙述、叙述结构以及叙述性的理论。”两种定义颇有出入,但有一点却是共同的,即:它们都重视对文本的叙述结构的研究。简单说来,叙述学就是关于叙述本文的理论,它着重对叙事文本作技术分析。 尽管“叙事学”一词在1969年才由托多罗夫(T.Todorov)正式提出,但人们对叙事的讨论却早就开始了。柏拉图对叙事进行的模仿(mimesis)/叙事(diegesis)的著名二分说可以被看成是这些讨论的发端。李斯特(Thomas Lister)于1832年就利用“叙述视点”来分析小说作品,同时期的另一位学者洛克哈特(John Gibson Lockhart)更是使用这一术语来探讨如何使作者与自己的作品保持恰当的 “距离”。殷企平等:《英国小说批评史》,上海外语教育出版社2001年版,第78页。 后来经过亨利.詹姆斯(Henry James)的全面讨论,福斯

特(E.M.Forster)和马克.肖尔(M.Schorer)等的深入发挥,叙述视点成为小说批评(自然也包括叙事学)中最为重要的术语之一。 托多罗夫首次提出叙事学一词时,给"Narratology"的定义是:叙事学:关于叙事结构的理论。为了发现结构或描写结构,叙事学研究者将叙事现象分解成组件,然后努力确定它们的功能和相互关系。Todorov,T.Grammaire du Decameron[M].Mouton:The Hague,1969.p69。 托多罗夫综合各家论述,借用语言学中的关键术语,对最小叙事单元、序列和文本进行了描述。他认为,叙事中的最小单位是一些基本命题,可以是表示行动元的命题,如:“X是国王”,也可以是表示动作的命题,如 “X娶了Y”。五个命题构成一个序列:表示初始平衡的命题——表示外力侵入的命题——表示失去平衡 的命题——表示恢复平衡力量的命题——表示新平衡的命题。而序列按照嵌入、接续、交替等方式结合起来就构成完整的叙事文本。Selden,R.A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory[M].Kentucky:University Press of Kentucky,1986.p60-61. 法国人类学家兼结构主义者列维-斯特劳斯(L.Strauss)对神话进行研究之后,发现在浩如烟海的神话底下隐藏着某些永恒的普遍结构,任何特定的神话都可以被浓缩成这些结

折射率:光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n叫做介质的“绝对折射率” 折射定律:Vi/Vr =sin i/sin r=N 当两介质一定时,N为常数,称第二介质对第一介质的相对折射率。如果入射介质为真空(空气)时,称N为折射介质的绝对折射率(折射率)。 双折射:光进入各向异性介质(晶体)时,分解为两束光而沿不同方向折射的现象。 双折率:光波射入非均质体中,除特殊方向之外,都要发生双折射,分解成振动方向互相垂直、传播速度不同、相应折射率值不同的两种偏光,两种偏光折射率之差为双折率。 光率体:表示光波在晶体中传播时,光波的振动方向与相应折射率值之间的关系的光学立体图形 光轴角:二轴晶光率体中两个光轴之间的锐角。 光轴面:二轴晶光率体中包括两个光轴的面。 光性方位:光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系。 多色性:由于光波在镜头中的振动方向不同而使矿片颜色发生改变的现象。 闪突起:在单偏光镜下,转动载物台,非均质体矿物的边缘,糙面及突起高低发生明显改变的现象。 平行消光:矿片在消光位时,矿片上解理缝或晶面迹线与目镜十字丝之一平行,即矿片上的光率体椭圆半径之一与解理缝或晶面迹线平行。 消光位:非均质体除垂直光轴以外的其他方向切面,在正交偏光镜间处于消光时的位置。 补色法则:两个非均质体除垂直光轴以外的任意切面,在正交偏光镜间45度位置重叠时,光波通过这两个矿片后,总光程差的增减法则。 高级白:各种单色光波都有不等量的出现,它们互相混杂的结果,形成一种与珍珠表面相似的亮白色,称为高级白。 消光角:光率体椭圆半径与解理缝或双晶缝或晶面迹线之间的夹角。 延性:长条状矿物切面的延长方向与光率体椭圆半径方向的关系。 岩浆:产生于地幔和地壳深处,以硅酸盐为主要成分的炽热、粘稠、富含挥发物质的粘稠体。 色率:颜色指数;暗色矿物在岩石中的百分含量。(色率越高,掩饰越基性) 浅色(硅铝)矿物:该类矿物SiO 2和Al 2 O 3 含量较高,其中包括石英、长石类及 似长石类矿物,很少或不含FeO,MgO,这些矿物的共同特征是颜色较浅。 暗色(铁镁)矿物:以富含FeO,MgO为特征,其中包括橄榄石类、辉石类、角闪石类及黑云母等,SiO 2 含量较低,共同特征是颜色较深。 鲍文反应系列:斜长石的连续反应系列和暗色矿物的不连续反应系列。 反应边结构:岩浆早期晶出的矿物与周围尚未完全凝固的熔浆发生反应,在其外围形成新的矿物。 暗化边结构:含挥发份的斑晶在上升过程中常发生分解,在晶体边缘形成铁质分解氧化物形成的磁铁矿等不透明矿物细粒集合体 海绵陨铁结构:不规则的它形金属矿物(如磁铁矿、钛铁矿等)颗粒充填在自行程度较高的橄榄石或辉石颗粒之间形成的结构。 条纹结构:钾长石和斜长石有规律的交生。 辉长结构:岩石中基性斜长石、辉石自形程度及含量大致相等,均呈半自形或它

三、二轴晶干涉图 二轴晶干涉图主要有五种类型:⊥Bxa,⊥一个OA,斜交OA,⊥Bxo,∥Ap等切面干涉图。 (一)、⊥Bxa切面的干涉图 1、图象特点 当Ap与上、下偏光镜振动方向之一(PP或AA)平行时,干涉图由一个黑十字及“∞”字形干涉色色圈组成。黑十字交点位于视域中心,为Bxa的出露点;黑十字的两个黑带分别平行于上、下偏光镜的振动方向(PP或AA),其粗细不等,在Ap方向的黑带较细,在两个OA出露点上更细,在⊥Ap方向(Nm方向)的黑带较宽。“∞”字形干涉色色圈的多少取决于矿物的 ΔN和d,ΔN愈大,d愈厚,干涉色色圈愈多;反之愈少,甚至在黑十字四个象限内仅出现一级灰干涉色,此时干涉图中两个

黑带的宽度近于相等。 转动物台,黑十字从中心分裂形成两个弯曲黑带;当Ap方向与上、下偏光镜振动方向(AA、PP)成45。夹角时,两个弯曲黑带顶点之间的距离最远。弯曲黑带凸向Bxa出露点。两个弯曲黑带的顶点代表两个光轴的出露点,两者之间的距离与2V大小成正比,其连线代表光轴面的方向,通过Bxa出露点,⊥Ap 方向代表Nm方向。 继续转动物台,弯曲黑带逐渐向视域中心移动,当转至90。时,弯曲黑带又合成黑十字,但其粗细黑带已经互换位置。继续转动物台,黑十字又从中心分裂,当转至135。时,弯曲黑带特征与45。位置时相同,但光轴出露顶点更换了90。的位置。再继续转动物台,弯曲黑带又向视域中心移动,当转至180。时,回复原来黑十字特征。在转动物台时,“∞”字形干涉色色圈随光轴出露点移动,但其形状不改变。 2、成因 拜-弗定律:沿任意方向射入二轴晶矿物的光波,其波法线与两个光轴构成两个相交的平面,其夹角的两个平分面的迹线方向,就是垂直该光波的光率体椭圆切面长短半径方向(即该光波分解形成两种偏光的振动方向)。

“叙事”一词最早见于柏拉图的《理想国》,其中提出了对叙事进行的模仿(mimesis)/叙事(diegesis)的著名二分说。而“叙事学”一词最早由结构主义文学理论家托多罗夫提出。他在1969年发表的《〈十日谈〉语法》中写道:“……这部著作属于一门尚未存在的科学,我们暂且将这门科学取名为叙事学,即关于叙事作品的科学。” 其他关于叙事学的定义还包括:1.新版《罗伯特法语词典》对“叙事学”所下的定义:“关于叙事作品、叙述、叙述结构以及叙述性的理论。”2.七卷本的《大拉鲁斯法语词典》对“叙事学”的解释是“人们有时用它来指称关于文学作品结构的科学研究。”两种定义颇有出入,但它们都重视对文本的叙述结构的研究。3.托多洛夫:叙事学研究的对象是叙事的本质、形式、功能,无论这种叙事采取的是什么媒介,无论它使用的是文字、图画、声音。它着重研究的是叙事的普遍特征。尤其是故事的语法,即故事的普遍结构。4.热奈特:叙事学研究的范围只限于叙事文学,即以语言为媒介的叙事行为,它对故事不感兴趣,也不试图去概括故事的语法,而是着重研究反映在故事与叙事文本关系上的叙事话语,包括时序、语式、语态等。简单说来,叙述学就是关于叙述本文的理论,注重对故事和文本层面的研究。同时还着重对叙事文本作技术分析。 而叙事学作为一门学科正式确立是20世纪60年代,在结构主义与俄国形式主义影响下形成。它被明确定义为:“研究所有形式叙事中的共同叙事特征和个体差异特征,旨在描述控制叙事(及叙事过程)中与叙事相关的规则系统的学科。” 二、叙事学的起源及发展过程 1. 从思想渊源看,叙事学理论起源于20世纪20年代的俄国形式主义及弗拉基米尔·普洛普(Vladimir Propp)所开创的结构主义叙事先河。 首先,俄国形式主义者什克洛夫斯基等人发现了“故事”和“情节”之间的差异,“故事”指的是作品叙述的按实际时间顺序的所有事件,“情节”侧重指事件在作品中出现的实际情况,这些直接影响了叙事学对叙事作品结构层次的划分。他们提出“故事”和“情节”的概念来指代叙事作品的素材内容和表达形式,大致勾勒出其后经典叙事学研究所聚焦的故事与话语两个层面,以此来突出研究叙事作品中的技巧。其次,对叙事学影响直接、贡献最大的是俄国民俗学家、结构主义叙事学的先驱普洛普。他的代表作品《民间故事形态学》是叙事学的发轫之作。他通过对俄国100个民间故事的研究分析,打破了传统按人物和主题对童话进行分类的方法,认为故事中的基本单位不是人物而是人物在故事中的“功能”,由此从众多的俄国民间故事中分析出31个“叙事功能”。后来他的观点被列维—斯特劳斯接受并传到法国。 年代,大量关于叙事作品结构分析的作品开始涌现。较著名的有:1.法国叙述符号学家格雷马斯于1966年出版的《结构语义学》一书,主要研究叙事结构和话语结构。2.法国符号学家罗兰·巴特也于1966年发表了著名的《叙事作品结构分析导论》。他在论文中提出将叙事作品分为三个描写层次,即功能层(作品系统中最小的叙述单位,是故事中以相关项面貌出现的切分成分)、行为层(人物层)、叙述层(描写叙述作品本身过程中叙述者和读者得以获取意义的代码),以此分析读者对文本的横向阅读和纵向阅读。这篇论文为之后的叙事学研究提出了纲领性的理论设想。 叙事学经过30多年的发展,已经自成体系并不断壮大。20世纪80年代又兴起了“后经典叙事学”即“新叙事学”,推进了叙事学的进一步开拓和发展。

模态分析中的几个基本概念 物体按照某一阶固有频率振动时,物体上各个点偏离平衡位置的位移是满足一定的比例关系的,可以用一个向量表示,这个就称之为模态。模态这个概念一般是在振动领域所用,你可以初步的理解为振动状态,我们都知道每个物体都具有自己的固有频率,在外力的激励作用下,物体会表现出不同的振动特性。一阶模态是外力的激励频率与物体固有频率相等的时候出现的,此时物体的振动形态叫做一阶振型或主振型;二阶模态是外力的激励频率是物体固有频率的两倍时候出现,此时的振动外形叫做二阶振型,以依次类推。一般来讲,外界激励的频率非常复杂,物体在这种复杂的外界激励下的振动反应是各阶振型的复合。模态是结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。这些模态参数可以由计算或试验分析取得,这样一个计算或试验分析过程称为模态分析。有限元中模态分析的本质是求矩阵的特征值问题,所以“阶数”就是指特征值的个数。将特征值从小到大排列就是阶次。实际的分析对象是无限维的,所以其模态具有无穷阶。但是对于运动起主导作用的只是前面的几阶模态,所以计算时根据需要计算前几阶的。一个物体有很多个固有振动频率(理论上无穷多个),按照从小到大顺序,第一个就叫第一阶固有频率,依次类推。所以模态的阶数就是对应的固有频率的阶数。振型是指体系的一种固有的特性。它与固有频率相对应,即为对应固有频率体系自身振动的形态。每一阶固有频率都对应一种振型。振型与体系实际的振动形态不一定相同。振型对应于频率而言,一个固有频率对应于一个振型。按照频率从低到高的排列,来说第一振型,第二振型等等。此处的振型就是指在该固有频率下结构的振动形态,频率越高则振动周期越小。在实验中,我们就是通过用一定的频率对结构进行激振,观测相应点的位移状况,当观测点的位移达到最大时,此时频率即为固有频率。实际结构的振动形态并不是一个规则的形状,而是各阶振型相叠加的结果。 固有频率也称为自然频率( natural frequency)。物体做自由振动时,其位移随时间按正弦或余弦规律变化,振动的频率与初始条件无关,而仅与系统的固有特性有关(如质量、形状、材质等),称为固有频率,其对应周期称为固有周期。 物体做自由振动时,其位移随时间按正弦规律变化,又称为简谐振动。简谐振动的振幅及初相位与振动的初始条件有关,振动的周期或频率与初始条件无关,而与系统的固有特性有关,称为固有频率或者固有周期。 物体的频率与它的硬度、质量、外形尺寸有关,当其发生形变时,弹力使其恢复。弹力主要与尺寸和硬度有关,质量影响其加速度。同样外形时,硬度高的频率高,质量大的频率低。一个系统的质量分布,内部的弹性以及其他的力学性质决定 模态扩展是为了是结果在后处理器中观察而设置的,原因如下: 求解器的输出内容主要是固有频率,固有频率被写到输出文件Jobname.OUT 及振型文件Jobnmae.MODE 中,输出内容中也可以包含缩减的振型和参与因子表,这取决于对分析选项和输出控制的设置,由于振型现在还没有被写到数据库或结果文件中,因此不能对结果进行后处理,要进行后处理,必须对模态进行扩展。在模态分析中,我们用“扩展”这个词指将振型写入结果文件。也就是说,扩展模态不仅适用于Reduced 模态提取方法得到的缩减振型,而且也适用与其他模态提取方法得到的完整振型。因此,如果想在后处理器中观察振型,必须先扩展模态。谱分析中的模态合并是因为激励谱是其实是由一系列的激励组合成的一个谱,里面的频率不会是只有一个,而不同的激励频率对于结构产生的结果是不一样的,对于结果的贡献也是不一样的,所以要选择模态组合法对模态进行组合,得到最终的响应结果。

《锥光镜下二轴晶矿物干涉图观察》实验指导 实验类型:综合实验学时:2实验要求:必修 一、基本要求 1.认识二轴晶矿物垂直Bxa切面、垂直光轴切面及斜交切面干涉图的图像特征。 2.学会应用垂直Bxa和垂直光轴切面干涉图测定光性符号的方法。 3.学会利用垂直光轴切面干涉图估测光轴角的方法。 二、实验内容和方法 1.观察白云母垂直Bxa切面干涉图的特征,测定白云母光性符号,并估计2V大小提示:图像特点 (1)0o位置:光轴面与上、下偏光镜振动方向之一平行时,干涉图由一个黑十字和“∞”字形干涉色色圈组成。黑十字交点为Bxa出露点,组成黑十字的两条黑带粗细不等。沿光轴面迹线方向的黑带较细,在两个光轴出露点的位置更细。垂直光轴面方向,黑带较宽,越向外越宽。“∞”字形干涉色色圈以两个光轴为中心,越向外干涉色越高,干涉色色圈也越密。干涉色色圈的多少与矿物的双折率大小及薄片厚度成正比。 (2)45o位置:旋转载物台45o,使光轴面与上、下偏光镜振动方向成45o夹角,黑十字分裂为双曲线黑带,黑带弯曲顶点为光轴出露点,两光轴出露点的连线是光轴面迹线方向,垂直光轴面迹线的方向为Nm方向。 垂直Bxa切面干涉图处于45o位置时,根据两个光轴出露点之间距离大小,表示光轴角的相对大小。 若两个光轴的出露点在视域内,则2V<45o。 若两个光轴的出露点在视域外,则2V>45o。 光轴角越小,双曲线弯曲的顶点距离越近。 (3)90o位置时:干涉图与0o位置时相似,仅粗细黑带及干涉色色圈的位置同时转动了90o。 提示:确定二轴晶光性符号正负要领: (1)Ng>Nm>Np; (2)光轴面法线方向永远是Nm; (3)Bxa=Ng,为二轴晶正光性(+);Bxa=Np,为二轴晶负光性(—)。 2.观察重晶石垂直一个光轴切面干涉图的特征,测定光性符号正负,并估计2V大小提示:图像特点 二轴晶垂直一个光轴切面干涉图相当于垂直Bxa干涉图的一半,光轴出露点位于视域中心,围绕光轴出露点有卵形干涉色色圈。 提示:确定垂直一个光轴切面干涉图的光性符号正负,可把垂直光轴干涉图当成垂直Bxa干涉图的一半,在45o位置时,视域内弯曲黑带的凸方指向Bxa出露点,加入试板,根据补色法则确定光率体椭圆半径的分布,确定Bxa为Ng或Np,从而定出光性符号的正负。 估计光轴角2V的大小:

岩石学作业 晶体光学 1. 掌握晶体的概念及晶体与非晶体的本质区别。 2. 掌握立方、四方、三方、六方、斜方、单斜、三斜格子的几何特点。 3. 掌握晶体的五个基本性质。 4. 了解晶体的形成方式。 5. 掌握科塞尔理论、布拉维法则、面角恒等定律的基本概念及意义。 6. 了解晶体对称与非晶体对称的区别。 7. 掌握对称要素的概念及操作,掌握对称型的概念、种类及在各晶系中分布的特点,并能对模型实际分析。 8. 三个晶族、七个晶系的划分依据。 9. 掌握单形和聚形的基本概念,掌握常见 26 种单形的几何特征(晶面数目、晶面形状、晶面间的位置关系、横切面形状、与对称要素间的位置关系、对称特点、所属晶系等)。 10. 掌握聚形分析的方法和步骤。 11. 七个晶系的晶体常数特点和定向原则。 12. 掌握米氏符号的概念、书写方法。掌握单位面的概念及晶面符号、单形符号的确定方法。 13. 掌握双晶的概念、类型、双晶要素及双晶律,了解双晶的基本特征。 14. 了解最紧密堆积的原理及方式。 15. 掌握配位数及配位多面体的概念。 16. 了解不同晶格晶体的特点。 17. 掌握类质同像的概念、分类、影响因素及研究意义。 18. 掌握同质多像的概念、转变类型及研究意义。 ※<晶体光学> 1. 掌握自然光与偏振光的区别。 2. 掌握双折射及双折射率。 3. 光性均质体、光性非均质体的概念及区别。 4. 什么叫光轴、一轴晶、二轴晶?一轴晶、二轴晶各包括哪些晶族晶系的矿物?掌握自然界物质的光性分类。 5. 什么叫光率体?光性均质体、一轴晶、二轴晶光率体的形象特征? 6. 一轴晶正光性光率体与负光性光率体的形象特征及本质区别。掌握一轴晶光率体的组成要素及三种主要切面。 7. 二轴晶光率体的组成要素及主要切面。 8. 光性方位的概念及一轴晶、二轴晶中各晶系的光性方位特点。 9. 偏光显微镜与生物显微镜有何本质区别?通过实验熟练掌握调节和使用。 10. 单偏光镜下、正交偏光镜下、锥光镜下各观察、研究透明矿物的哪些性质? 11. 在单偏光镜下能够熟练观察晶体的解理等级,掌握解理夹角的测定方法,了解影响解理清晰程度的因素。

1 基本概念: 单位上三角阵即为主对角线元素为1的上三角矩阵。 对称矩阵正定的充分必要条件是矩阵的各阶主子式都为正。 2 矩阵分解 将数域P 上的某个已知矩阵写成若干个满足一定条件的特殊类型矩阵之和或矩阵之积的形式,将这种矩阵表示成为矩阵的分解。 矩阵分解可以使矩阵的结构简洁明了,从而减少矩阵的各种相关运算量。 3 矩阵的三角分解 若A 为n 阶方阵,如存在单位下三角矩阵L 和上三角矩阵U 使得 A LU = (1) 则称A 可以进行三角分解。矩阵三角分解的存在唯一性可表述如下: 设A 为n 阶非奇异矩阵,则A 可唯一的分解为一个单位下三角矩阵L 和一个上三角矩阵U 的乘积充分必要条件是A 的所有顺序主子式均不为零。 4 Cholesky 分解 设A 为对称正定矩阵,则存在唯一的三角分解: T A LL = (2) 其中L 为下三角阵,且对角元大于零。 4.1 Cholesky 分解的计算公式 利用Cholesky 分解容易求得下三角阵L 的元素,用L ij 表示L 的元素,且i 懂点现代叙事学,文学类作品轻松读 一、叙事学在高考中的体现 虽然高考阅读并不考查现代叙事学的相关概念,但是,从近年高考语文卷实际情况看,在现代文阅读文学类文本作品阅读测试中,或隐或显地涉及到现代叙事学的相关原理。 在题目设置中明显指向“叙事”相关常识的如: 小说中历史与现实交织穿插,这种叙述方式有哪些好处?请结合作品简要分析。(2018年新课标I卷,小说《赵一曼同志》) 作者在第四段中通过虚拟的旁观者来评说“老头”的行为,这样写有什么效果?(2015年浙江,小说《捡烂纸的老头》) “买玉”情节中,作者使用了“欧·亨利笔法”,试作简要分析。(2014年浙江,小说《走眼》) 故事的主体部分采用第几人称叙述?有什么效果?(2011年浙江,小说《第9车厢》)文章开头写弟弟迷恋音乐,这对后文叙事有什么作用?(2010年浙江,散文《静流》)鲁迅《祝福》中的“我”既是不可或缺的人物形象,又是主人公祥林嫂命运的见证,其重要性与本篇中的“我”相似。请赏析《乌米》中“我”的形象与作用。(2008年浙江,小说《乌米》) 2018年新课标I卷第4题大量出现了“陌生化”“切入”“时空”等大量文本叙事学用语。 在答案或答题过程中需要作“叙事”分析的如: 小说以一个没有谜底的“美好的谜”结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。(2017年新课标I卷) 请探究小说结尾的表达效果。(2017年江苏卷,小说《一个圣诞节的回忆》) 小说以“电话”为枢纽连接人物、安排情节。这样处理有什么作用?请简要分析。(2016年全国II卷,小说《战争》) 结合上下文,赏析文中画横线部分。(答案第三个要点是:叙事上有过渡、舒缓节奏等作用)(2016年浙江,散文《母亲》) 本文开头两段不避其繁,结尾两段不避其简,作者为什么作这样的结构安排?(2015年浙江,小说《捡烂纸的老头》) 文中多次写到“牛铃”,有什么艺术效果?(2013年浙江,散文《牛铃叮当》) 文中为什么用较多的笔墨写“甘草”? (2012年浙江,散文《母亲的中药铺》) 无论考题是否涉及叙事学知识,如果阅读分析的过程中能够自觉自如地运用“叙事”的相关原理,答题的角度会更多、更合理,分析表达的准确性、专业性会更强。 二、四角度入手,巧解文学作品阅读题 1.从叙述者、叙述视角还原、体悟 简单地说,叙述者是指在叙事文中“讲故事”的人;叙述视角指叙述者或人物从什么角度观察故事。 叙述视角可以分为全知视角和有限视角:全知视角状态下,叙述者好像是上帝,他对故 数学的几个基本知识: 1.函数 y=f(x),y就是可以理解为f(x), f表示映射关系,y是因变量,x是自变量。也就是说这里y或f(x)就是通过x映射关系f而得到的值。 需求函数Q=f(P),表示需求量Q是价格P的函数,Q随着价格P的变化变化,变化规则就是前面将的映射关系。 如Q= f(P)=178-8P 2.导数 当函数y=f(x)的自变量x在一点x0上产生一个增量Δx时,函数输出值的增量Δy与自变量增量Δx的比值在Δx趋于0时的极限a如果存在,a即为在x0处的导数,记作f'(x0)或df(x0)/dx。 函数在某一点的导数就是该函数所代表的曲线在这一点上的切线斜率。比如上图中P0点的导数f’(p0)就是点的斜率tan(α)。 经济学中的弹性是只应变量对自变量变动的反应程度,是与导数相关的概念,但不是导数。比如点弹性: 这里dQ/dP就是导数,也就是这点上的斜率。所以弹性其实就是斜率在乘以P/Q. 导数或斜率的概念,在今后的学习“边际”的概念中还会经常用到。 2.斜率 斜率用来量度斜坡的斜度。在数学上,直线的斜率任何一处皆相等,它是直线的倾斜程度的量度,透过代数和几何,可以计算出直线的斜率。曲线上某点的切线斜率则反映了此曲线的变量在此点处的变化的快慢程度。运用微积分可计算 出曲线中的任一点的切线斜率。直线的斜率的概念等同土木工程和地理中的坡度。 由一条直线与X轴正方向所成角的正切。 k=tanα==或k=tanα== 当直线L的斜率存在时,斜截式y=kx+b当x=0时y=b 当直线L的斜率存在时,点斜式=k(), 当直线L在两坐标轴上存在非零截距时,有截距式 =1 对于任意函数上任意一点,其斜率等于其切线与x轴正方向所成的角,即k=tanα 斜率计算:ax+by+c=0中,k=. 直线斜率公式:k= 两条垂直相交直线的斜率相乘积为-1:=-1. 曲线y=f(x)在点(,f())处的斜率就是函数f(x)在点处的导数 第一章叙事学的几个基本概念 一、什么是叙事学 “叙事”一词最早见于柏拉图的《理想国》,其中提出了对叙事进行的模仿(mimesis)/叙事( diegesis)的著名二分说。而“叙事学”一词最早由结构主义文学理论家托多罗夫提 出。他在1969 年发表的《〈十日谈〉语法》中写道:“??这部著作属于一门尚未存在的科 学,我们暂且将这门科学取名为叙事学,即关于叙事作品的科学。” 其他关于叙事学的定义还包括: 1.新版《罗伯特法语词典》对“叙事学”所下的定义:“关于叙事作品、叙述、叙述结构以及叙述性的理论。”2.七卷本的《大拉鲁斯法语词典》对“叙事学”的解释是“人们有时用它来指称关于文学作品结构的科学研究。”两种定义颇有出入, 但它们都重视对文本的叙述结构的研究。 3.托多洛夫:叙事学研究的对象是叙事的本质、形 式、功能,无论这种叙事采取的是什么媒介,无论它使用的是文字、图画、声音。它着重研 究的是叙事的普遍特征。尤其是故事的语法,即故事的普遍结构。 4.热奈特:叙事学研究的 范围只限于叙事文学,即以语言为媒介的叙事行为,它对故事不感兴趣,也不试图去概括故 事的语法,而是着重研究反映在故事与叙事文本关系上的叙事话语,包括时序、语式、语态等。简单说来,叙述学就是关于叙述本文的理论,注重对故事和文本层面的研究。同时还着重对叙事文本作技术分析。 而叙事学作为一门学科正式确立是20 世纪 60 年代,在结构主义与俄国形式主义影响 下形成。它被明确定义为:“研究所有形式叙事中的共同叙事特征和个体差异特征,旨在描 述控制叙事(及叙事过程)中与叙事相关的规则系统的学科。” 二、叙事学的起源及发展过程 1. 从思想渊源看,叙事学理论起源于 20 世纪 20 年代的俄国形式主义及弗拉基米尔·普洛普( Vladimir Propp )所开创的结构主义叙事先河。 首先,俄国形式主义者什克洛夫斯基等人发现了“故事”和“情节”之间的差异,“故事”指的是作品叙述的按实际时间顺序的所有事件,“情节”侧重指事件在作品中出现的实际情况, 这些直接影响了叙事学对叙事作品结构层次的划分。他们提出“故事”和“情节”的概念来指代叙事作品的素材内容和表达形式,大致勾勒出其后经典叙事学研究所聚焦的故事与话语两个 层面,以此来突出研究叙事作品中的技巧。其次,对叙事学影响直接、贡献最大的是俄国民俗学家、结构主义叙事学的先驱普洛普。他的代表作品《民间故事形态学》是叙事学的发轫之作。他通过对俄国 100 个民间故事的研究分析,打破了传统按人物和主题对童话进行分类 的方法,认为故事中的基本单位不是人物而是人物在故事中的“功能”,由此从众多的俄国民间故事中分析出 31 个“叙事功能”。后来他的观点被列维—斯特劳斯接受并传到法国。 2.60 年代,大量关于叙事作品结构分析的作品开始涌现。较著名的有: 1.法国叙述符号学家格雷马斯于 1966 年出版的《结构语义学》一书,主要研究叙事结构和话语结构。 2.法国符号学家罗兰·巴特也于 1966年发表了著名的《叙事作品结构分析导论》。他在论文中提出将叙事作品分为三个描写层次,即功能层(作品系统中最小的叙述单位,是故事中以相关项面貌出现的切分成分)、行为层(人物层)、叙述层(描写叙述作品本身过程中叙述者和读 者得以获取意义的代码),以此分析读者对文本的横向阅读和纵向阅读。这篇论文为之后的 叙事学研究提出了纲领性的理论设想。 叙事学经过 30 多年的发展,已经自成体系并不断壮大。20 世纪 80 年代又兴起了“后经典叙事学”即“新叙事学”,推进了叙事学的进一步开拓和发展。 教案二 ●本节教材分析 这一节介绍了大纲中四A(机械运动、质点、参考系、位移和路程)内容,渗透物理学中的一种重要研究方法——科学抽象、理想化模型 在教学中,通过实例分析,让同学思考、讨论,在此过程中,引导学生建立概念,理解条件 ●教学目标 一、知识目标 1.知道参考系的概念.知道对同一物体选择不同的参考系时,观察的结果可能不同 2.理解质点的概念,知道它是一种科学的抽象,知道科学抽象是一种普遍的研究方法 3.知道时间和时刻的含义以及它们的区别.知道在实验室测量时间的方法 4.知道位移的概念,知道它是表示质点位置变动的物理量,知道它是矢量,可以用有向线段表示 5.知道位移和路程的区别 二、能力目标 1.在选择参考系时,能选择使研究问题方便的参考系 2.在研究物体运动时,能否把物体作为“质点”来处理,初步掌握科学抽象这种研究方法 三、德育目标 从科学抽象这种研究方法中,渗透研究问题时抓住主要因素,忽略次要因素的哲学思想以及具体问题具体分析的辩证唯物主义思想 ●教学重点 1.在研究问题时,如何选取参考系 2.质点概念的理解 3.时刻与时间、路程和位移的区别 ●教学难点 在什么情况下可把物体看作质点 ●教学方法 质疑讨论法、分析归纳法 ●教学用具 有关空投物资的投影片(抽动) 有关能力训练的习题投影片 ●课时安排 1课时 ●教学过程 [投影]本节课的学习目标 1.知道一切物体都在运动,为了描述运动必须选择参考系 2.知道选择不同的参考系来观察同一个运动,观察结果会有不同 3.知道实际选择参考系,要使运动的描述尽可能简单为原则 4.知道质点是具有物体全部质量的点.能正确判断运动物体在什么情况下可看作质点 5.区分时间与时刻、位移与路程 ●学习目标完成过程 一、引入 同学们,在我们周围,到处都可以看到物体的运动.请大家举例 晶 体 光 学 原 理 习 题 第一章 光学基本原理 1、设某介质的折射率为 1.900,问光在其中进行的速度(光在真空中进行的速度为1038 ?m/s ) 2、设某介质中光的传播速度为1028 ?m/s ,问该介质的折射率是多少? 3、关于界面法线成60°角射入矿片,而以30°浇在矿片中进行,问矿片的折射率是多少? 4、在图1中,如再加上一块南北方向振动偏光片;而在图2中加上一块东西方向振动的偏光片,会观察到什么结果? 5、一块冰州石沿解理方向平放在画有小黑点的纸上,经双折射后小点的两个成像透出冰州石时相距2mm ,如换另一块厚度比其大一倍的冰州石,两小点透出时的距离应是多少? 第二章 折射率面于光率体 1、大多数层状硅酸盐(001)面的法线方向接近N p (即快光振动方向), 试从矿物结构特征进行解析? 2、云母类的N g 与 N m 之比较接近,而 N m 与 N p 值相差悬殊,那么这 类矿物应是正光性还是负光性? 3、石英类,长石类以及沸石类等矿物,除折射率一般较低外,双折射率也 较低,试从矿物结构进行解析? 4、在垂直Bxa及垂直Bxo的二轴晶切面上,都有一个方向是N m,试问这些切面上的N m在什么情况下代表快光的振动方向?什么情况下代表慢光的振动方向? 5、除开垂直Bxa,垂直Bxo,和垂直光轴的切面外,还有没有切面能够观察 N m值,这种切面有多少? 6、刚玉为一轴负晶,问平行c轴的切面上,快光的振动方向是N o还是N e?斜交c轴切面上,快光振动方向是N o还是N e? 7、电气石为一轴晶,c轴方向折射率为1.650,a轴方向折射率为1.675,问电气石的光性正负? 8、某多硅白云母的N g=1.612,N m=1.612,N p=1.571,已知其为负光性,问2V角多少? 9、贵橄榄石的a∥N g,b∥N p,c∥N m,N p=1.694,N m=1.715,N g=1.732,问他是正光性还是负光性?在垂直Bxa,垂直Bxo和垂直N m三种切面上的结晶学方位如何? 10、已知紫苏辉石为斜方晶系,在(100)面上一个主折射率=1.727,另一 个主折射率为1.711,而在(001)面上的一个主折射率为1.724,另一个主折射 率为1.711,问该紫苏辉石的光性正负,光轴面在结晶学方位及光性方位? 11、在普通辉石平行(010)切面上,一个住折射率为 1.694,另一个主折 射率为1.671,在垂直(010)并与c轴成47°相交且位于结晶学β角区的切面 上,一个主轴的折射率为1.694,而另一个主轴的折射率为1.672,问该普通辉 石的光性正负,三主轴面的结晶学方位,光性方位格如何? 12、正长石(010)面上N m与N p两主折射率分别为1.523和1.519,已知正长石最大双折射率为0.006,光轴面位于β角范围内,并与a轴相交5°, 问正长石的光性正负与光性方位? 叙事学的起源与发展 国外 尽管“叙事学”一词在1969年才由托多罗夫(T.Todorov)正式提出,但人们对叙事的讨论却早就开始了。柏拉图对叙事进行的模仿(mimesis)/叙事(diegesis)的著名二分说可以被看成是这些讨论的发端。18世纪小说正式登入文学殿堂后,对叙事(尤其是小说)的讨论更加充分全面:从小说的内容到小说的形式,再到小说的功能和读者的地位等。今天人们热衷讨论的一些叙事学范畴,如叙述视点、声音、距离等,也早有人讨论过。如李斯特(Thomas Lister)于1832年就利用“叙述视点”来分析小说作品,同时期的另一位学者洛克哈特(John Gibson Lockhart)更是使用这一术语来探讨如何使作者与自己的作品保持恰当的“距离”。后来经过亨利·詹姆斯(Henry James)的全面讨论,福斯特(E.M.Forster)和马克·肖尔(M.Schorer)等的深入发挥,叙述视点成为小说批评(自然也包括叙事学)中最为重要的术语之一。 然而,作为一门学科,叙事学是20世纪60年代,在结构主义大背景下,同时受俄国形式主义影响才得以正式确立。它“研究所有形式叙事中的共同叙事特征和个体差异特征,旨在描述控制叙事(及叙事过程)中与叙事相关的规则系统”。 从思想渊源看,叙事学理论起源于20世纪20年代的俄国形式主义及弗拉基米尔·普洛普(Vladimir Propp)所开创的结构主义叙事先河。俄国形式主义者什克洛夫斯基、艾享鲍姆等人发现了“故事”和“情节”之间的差异,“故事”指的是作品叙述的按实际时间顺序的所有事件,“情节”侧重指事件在作品中出现的实际情况,这些直接影响了叙事学对叙事作品结构层次的划分。他们提出“故事”和“情节”的概念来指代叙事作品的素材内容和表达形式,大致勾勒出其后经典叙事学研究所聚焦的故事与话语两个层面,以此来突出研究叙事作品中的技巧。最直接的影响还是来自于普洛普的《民间故事形态学》,这本书被认为是叙事学的发轫之作。普洛普打破了传统按人物和主题对童话进行分类的方法,认为故事中的基本单位不是人物而是人物在故事中的“功能”,由此从众多的俄国民间故事中分析出31个“功能”。他的观点被列维—斯特劳斯接受并传到法国。这个观点不同于传统的叙事理论对作品内容及社会意义的重视,而立足于现代语言学结构主义文化理论,更注重作品本文及其结构分析:注重作品的共性而不是具体的艺术成就;主要研究作者与叙述人,叙述人与作品的人物,作者与读者等相互关系,以及叙述话语,叙述动作等。列维—斯特劳斯主要研究神话之中内在不变的因素结构形式,并试图用语言学模式发现人类思维的基本结构。 到了60年代,大量关于叙事作品结构分析的作品开始出现。格雷马斯和托多罗夫都开始译介俄国形式主义的论述。1966年,《交流》杂志第8期以“符号学研究——叙事作品结构分析”为标题发表的专号宣告了叙事学的正式诞生。罗兰·巴特正是在这一专号上发表了著名的《叙事作品结构分析导论》,为以后的叙事学研究提出了纲领性的理论设想。这篇论文中,巴特总结前人成果,并阐发了自己独特的观点。他建议将叙事作品分为三个描写层次:功能层、行为层、叙述层,任何语言单位可能结合到各个层次之中产生意义。也是在1966年,格雷马斯的《结构语义学》问世,他主要研究意义在话语里的组织,还编制出符号学方阵作为意义的基本构成模式,并进一步深入研究了叙述结构和话语结构。 迄今为止,我们所熟悉的叙事学通常是指20世纪60年代在结构主义思潮这块沃土上结出的“一颗丰硕的果实”-经典叙事学。托多洛夫、热奈特、罗兰·巴特、格雷玛斯、布雷蒙等老一辈叙事学家以对叙事文本的故事及话语的深度剖析为据点开疆辟土,使叙事学经由懂点现代叙事学

几个数学的基本概念

叙事学的几个基本概念

几个基本概念(49.5kb)

晶 体 光 学 原 理 习 题2 (1)

叙事学的起源与发展