先秦秦汉史史料学(采用)

- 格式:ppt

- 大小:936.50 KB

- 文档页数:12

先秦史史料胡厚宣-------《古代研究的史料问题》云南人民出版社2005年12月第一版赵世瑜-----《历史学即史料学:关于后现代史学的反思》(别人博客转载)罗志田《史料的尽量扩充与不看二十四史》《历史研究》2000年4期一、史料特点(1)、大部分史书记载简单、内容晦涩,利用比较困难例一:《春秋》一条只记一事,前后条之间互不联系,如果没有《左传》,春秋根本读不懂。

(2)、由于先秦史书散佚十分严重,造成史料极端匮乏A、根据中国远古的传说,伏羲时代已经创造出复杂的符号体系(八卦符号),黄帝时代已经创造出完整的文字体系(苍颉造字)。

对于中国来说,在先夏时期(一般来说即早于4200年前)已经出现了相当多的文字符号或类似文字的图画、图案、符号,它们通常被保存在陶器、骨器、岩石等耐久性的载体上。

在中国古代文字中,有“典”、“册”字,它们又连称为“典册”;从其文字的象形结构可知,它们是用绳子将若干个长方条形的木版或竹版串起来,其用途则是在上面刻写或书写文字。

根据古人的记忆,殷商先人“有册有典”,也就是说,那时已有图书。

可是,我们今天能够见到的典册实物,最早的只是战国时代的竹简。

根据《尚书序》记载,上古帝王遗书有《三坟》(记述三皇事迹,“坟”可能指泥版图书)、《五典》(记述五帝事迹,“典”为木简或竹简图书)、《八索》(即易经八卦的原版,“索”为结绳纪事符号体系)和《九丘》。

《尚书序》解释《九丘》为:“九州之志,谓之九丘;丘,聚也;言九州所有,土地所生,风气所宜,皆聚此书也。

”显然,《九丘》可谓当时的“国土资源白皮书”。

中国的图书档案文献馆,至少夏代已经出现。

《吕氏春秋·先识》记有:“夏太史终古见桀迷惑,载其图法奔商;商内史向挚见纣迷惑,载其图法奔周;晋太史屠黍见晋公骄无德义,以其图法归周。

”这表明,夏代已有图书典籍,商代当然也有典籍图书,而且这些图书最终又都被收入周王室图书档案里。

西周平王东迁、王室衰微,春秋争霸、战国争雄,历时五百年之久,社会动荡不已,诸侯之间的争战就是毁坏文献的主要原因。

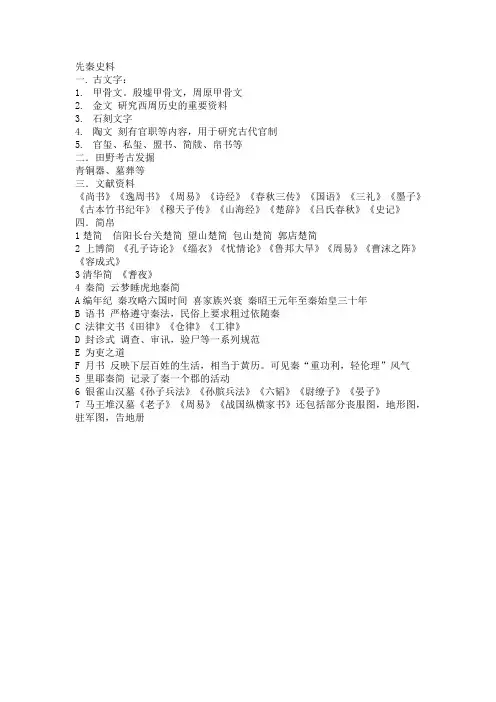

先秦史料

一. 古文字:

1. 甲骨文。

殷墟甲骨文,周原甲骨文

2. 金文研究西周历史的重要资料

3. 石刻文字

4. 陶文刻有官职等内容,用于研究古代官制

5. 官玺、私玺、盟书、简牍、帛书等

二.田野考古发掘

青铜器、墓葬等

三.文献资料

《尚书》《逸周书》《周易》《诗经》《春秋三传》《国语》《三礼》《墨子》《古本竹书纪年》《穆天子传》《山海经》《楚辞》《吕氏春秋》《史记》四.简帛

1楚简信阳长台关楚简望山楚简包山楚简郭店楚简

2 上博简《孔子诗论》《缁衣》《忧情论》《鲁邦大旱》《周易》《曹沫之阵》《容成式》

3清华简《耆夜》

4 秦简云梦睡虎地秦简

A编年纪秦攻略六国时间喜家族兴衰秦昭王元年至秦始皇三十年

B 语书严格遵守秦法,民俗上要求粗过依随秦

C 法律文书《田律》《仓律》《工律》

D 封诊式调查、审讯,验尸等一系列规范

E 为吏之道

F 月书反映下层百姓的生活,相当于黄历。

可见秦“重功利,轻伦理”风气

5 里耶秦简记录了秦一个郡的活动

6 银雀山汉墓《孙子兵法》《孙膑兵法》《六韬》《尉缭子》《晏子》

7马王堆汉墓《老子》《周易》《战国纵横家书》还包括部分丧服图,地形图,驻军图,告地册。

中国古代史料学中国古代史料学主讲人:概论一、史料学和史料的功用:史料学就是研究史料的搜集、鉴别和运用的科学,是历史学的一个分支。

史料学可大体区分为两类:一类研究搜集、鉴别和运用史料的一般规律和方法,可称为史料学通论;另一类研究某一时期或某一史学领域史料的来源、价值和利用,可称为具体的史料学。

研究历史,主要凭借史料。

而史料一般可分为史迹遗存和历史文献两类。

“文献”一词始见于《论语·八佾》:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之也。

”郑玄和朱熹释“文”为“文章”,“献”为“贤才”,即博闻多识,熟悉掌故的贤人的言论、见闻。

宋元之际马端临,名其著作曰《文献通考》,他说:“凡叙事,则本之经史,而参之以历代会要,以及百家传记之书,信而有征者从之,怪异传疑者不录,所谓文也。

凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之记录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。

”(《文献通考.总序》)司马迁写《史记》,一方面要“紬史记石室金匮之书”,另一方面,又做了大量实地的调查工作,所谓“上会稽,探禹穴,窥九疑,浮于沅湘,北涉汶、泗,讲业齐鲁之都,观孔子之遗风,乡射邹、峄,厄困鄱、薛、彭城”。

为撰写《史记》作了大量实地调查的工作。

在《史记》中,可随时看到司马迁“探访耆旧”的痕迹。

比如《淮阴侯列传》“吾如淮阴,淮阴人为余言”,《魏世家》:“吾适故大梁之墟,墟中人言曰:”,《郦生陆贾列传》:“平原君子与余善,是以得具论之。

”等等。

现代“文献”的定义:“文献是记载有知识的一切载体”(见1985年1月31日国家标准局《情报与文献工作词汇》)根据这一定义,文献不仅包括用文字表述的具有历史价值和科学价值的图书资料,而且还包括博物馆、声像馆及至家庭私人所收藏的一切用文字、图形、符号、声频、视频等技术手段记录人类知识的载体。

二、历史文献的产生、形体及内容性质的分类一、历史文献的产生:我国现存最早的典籍当推《尚书》。

关于秦汉史的综合研究和宏观考察——读新版林剑鸣著《秦汉史》第24卷第2期南都学坛(人文社会科学)vo1.24No.22004年3月AcademicForumofNanDu(JournaloftheHumanitiesandSocialSciences)Mar.2004关于秦汉史的综合研究和宏观考察读新版林剑呜着《秦汉史》王子今(北京师范大学历史学系,北京100091)上海人民出版社"中国断代史系列"终于出齐.这一系列包括:王玉哲着《中华远古史》,胡厚宣,胡振宇着《殷商史》,杨宽着《西周史》,顾德融,朱顺龙着《春秋史》,杨宽着《战国史》,林剑鸣着《秦汉史》,王仲荦着《魏晋南北朝史》,王仲荦着《隋唐五代史》,陈振着《宋史》,李锡厚,白滨着《辽金西夏史》,周良霄,顾菊英着《元史》,南炳文,汤纲着《明史》,李治亭主编《清史》.完整的"中国断代史系列"的推出,对于中国史研究者无疑是一个喜讯.这一系列13种断代史研究专着中,林剑鸣着《秦汉史》是完成较早的一种,曾经产生比较好的学术影响.2003年4月新版林剑鸣着《秦汉史》则又改善了装帧,精选了图版,可以说面貌一新.比如新近出土的秦石铠甲图片的采用,即体现出编者对新的历史文化信息的特别关注.在林剑鸣教授结束学术生涯6年之后这部新版《秦汉史》面世,可以看作对林剑鸣教授的最好的纪念.秦汉史研究专家,法律出版社原总编辑林剑鸣教授曾经在西北政法学院,西北大学,中国政法大学任教.曾任西北大学秦汉史研究室主任,陕西省文物管理委员会副主任,中国政法大学法律史研究所所长,中国秦汉史研究会会长.曾经赴日本关西大学,早稻田大学,东京大学,香港中文大学和澳大利亚新南威尔士大学等高等学府研究,讲学,任客员教授.曾先后担任《中国文化史大辞典?秦汉卷》主编, 《中国法制史?秦汉卷》主编,《中国经济史?秦汉卷》主编. 林剑鸣教授自20世纪70年代初开始致力于秦史研究,所着《秦史稿》及有关一系列论文具有开拓性的学术意义,曾经产生了较广泛的学术影响.关于秦汉史的综合研究,关于简牍研究,关于秦汉考古与文物研究,关于中国法制史研究,林剑鸣教授也都有学术水准相当高的论着发表.林剑鸣教授学术生涯近4o年间,出版学术着作10余种,发表学术论文100余篇,主要有:《秦史稿》(上海人民出版社1981年,1983年);《秦国发展史》(陕西人民出版社1981年, 1985年);《简牍概述》(陕西人民出版社1985年,台湾谷风出版社1987年);《秦汉社会文明》(合着)(西北大学出版社1985年,台湾谷风出版社1990年,西北大学出版社1997 年);《雄才大略的汉武帝》(陕西人民出版社1987年);《秦汉史》(上海人民出版社1988年);《秦史》(台湾五南图书出版公司1992年):《秦汉简史》(合着)(福建人民出版社1995 年);《吕不韦传》(人民出版社1995年);《新编秦史》(台湾五南图书出版公司1995年);《秦汉史》(台湾五南图书出版公司1995年).以及《试论商鞅变法成功的原因》(《西北大学》1978年2期);《论秦汉时期在中国历史的地位》(《人文杂志》1982年5期);《秦代官爵制度变化的奥秘》(《光明日报》1983年5月25日);《中国封建地主阶级产生的两条途径》(《历史研究》1984年4期);《从秦人价值观看秦文化的特点》(《历史研究》1987年2期);《西汉时代生产关系的特点》(《社会科学辑刊》1989年2期);《秦王朝统一后的社会各阶级》(《社会科学战线》1989年2期);(西汉戊己校尉考)(《历史研究》1990年2期);(秦汉政治生活中的神秘主义)(《历史研究)1991年4期)等.可以看到,秦汉史研究,是林剑鸣教授学术工作的主攻方向,也是他学术收获最为丰富的研究领域.林剑鸣教授突出的学术贡献之一,是在秦汉历史文化的综合研究和宏观考察方面多有成就.他曾经发表《我的两部(秦汉史)》(《深圳特区报)1994年7月9日)一文,介绍了自己在这一方面的学术心得.他的《"考察之功"与"独断之学"》(《光明日报)1992年2月26日)一文,也曾经申明了自己注重综合之功,坚持宏观视角的学术倾向.林剑鸣教授很早就曾经参与高等学校教材《中国古代史》的编撰,负责秦汉史部分.《秦史稿》的着成,也体现出对历史总体进行科学观察,对历史规律进行认真探索的能力.在上海人民出版社版《秦汉史》第一章"绪论"中"秦汉时期在中国历史上的地位","秦汉史基本史料介绍","秦汉史研究的历史和现状"等节,以及最后的"结束语"中"主旋律与变调","中外文明的碰撞","挑战和进步"等节,都表现出作者长于进行综合工作的学术特点.比如这部书的第一章第一节"秦汉时期在中国历史上的地位",作者从"封建土地所有制的确立","专制制度的形成和文化思想的统一","文明的发展和阶级斗争的基本规律"三个方面进行总结,结论是大体允当的.尽管今天的许多研究者可能已经不再完全赞同用"封建"的说法概括中国古代的社会特征,但是考虑到作者着书年代的学术背景,这样的表述是可以理解的.对一个历史阶段进行断代史的总体的描述,需要把握基本的历史线索,主要的历史事件,突出的历史特征.总结整个历史过程,也要有适当处理详略,重轻,主次诸问题的考虑.林剑鸣着《秦汉史》在这一方面的成功,是得到学界大多数研究者的赞赏的.至于重视新出考古资料的利用,也是林着《秦汉史》超过许多同类专着的地方.收稿日期:2003—12—28作者简介:王子令(1950一)男,河北武安人,教授,博导,中国秦汉史学会副会长,主要研究秦汉史.。

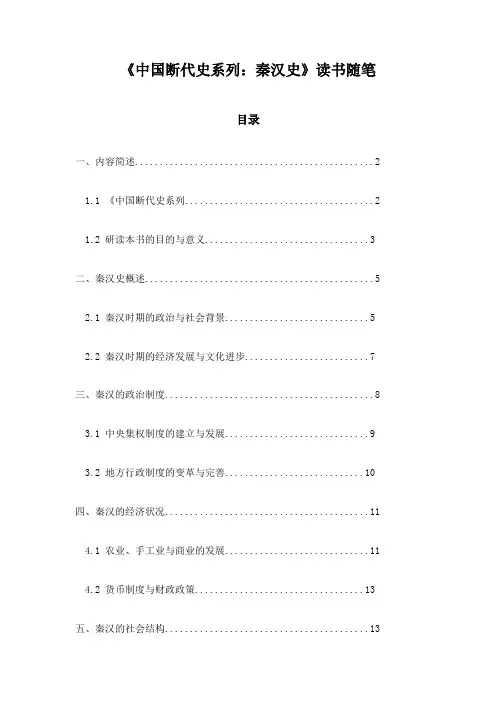

《中国断代史系列:秦汉史》读书随笔目录一、内容简述 (2)1.1 《中国断代史系列 (2)1.2 研读本书的目的与意义 (3)二、秦汉史概述 (5)2.1 秦汉时期的政治与社会背景 (5)2.2 秦汉时期的经济发展与文化进步 (7)三、秦汉的政治制度 (8)3.1 中央集权制度的建立与发展 (9)3.2 地方行政制度的变革与完善 (10)四、秦汉的经济状况 (11)4.1 农业、手工业与商业的发展 (11)4.2 货币制度与财政政策 (13)五、秦汉的社会结构 (13)5.1 民族融合与阶层分化 (15)5.2 城市发展与城市生活 (16)六、秦汉的文化成就 (17)6.1 文学创作与思想传承 (19)6.2 科技创新与艺术成就 (20)七、秦汉的历史事件与人物 (21)7.1 重要历史事件的回顾与分析 (23)7.2 著名历史人物的评述与解读 (25)八、结语 (26)8.1 对秦汉史的总结与评价 (27)8.2 对未来研究的展望与建议 (28)一、内容简述《中国断代史系列:秦汉史》是一本关于秦朝和汉朝历史的著作,通过对这两个重要历史时期的详细阐述,为我们展示了中国历史上的一段辉煌时期。

本书分为两部分,第一部分主要介绍了秦朝的历史,包括秦始皇统一六国、实行中央集权制度、推行一系列改革措施以及建立长城等重要事件。

第二部分则重点讲述了汉朝的兴起、发展和繁荣,包括汉高祖刘邦建立西汉、汉武帝时期国家疆域的扩张、丝绸之路的开辟以及儒家学说的发展等方面。

在阅读本书的过程中,我们可以深入了解秦汉时期的历史背景、政治制度、经济发展、文化传承等方面的内容,从而更好地理解这段历史时期对于中国历史的影响。

通过对比秦朝和汉朝的异同,我们可以更加清晰地认识到中国历史的发展脉络和演变过程。

《中国断代史系列:秦汉史》是一部内容丰富、观点独到的历史著作,对于研究中国历史具有很高的参考价值。

1.1 《中国断代史系列《中国断代史系列》是一套全面揭示中国古代历史的著作,其中包括了多个历史时期的研究,旨在呈现给读者一个全面、系统、深入的研究视角。

第一章先秦史学——中国史学的起源与初步发展第一节:中国史学的起源一、人类社会早期的“口述历史”口耳相传——辅之以“结绳”、“刻契”和绘图记事的手段。

早期的“口述历史”自然有其真实性,但人类的记忆能力相当有限(信息量的限制),势必造成一些历史大事的失传,而且口说也往往有个人虚构成分,再加上为便于记忆流传,也往往以“史诗”的形式记述历史,带有很深的艺术加工色彩,因此它带有很大的不真实性。

《荷马史诗》;《诗经》由于生产力低下,人类对自然现象既非常害怕,又有征服自然的愿望,于是产生了神话,并与口述历史往往杂糅在一起,口述历史神话化。

从中国现存的这些神话传说所反映的内容来看,主要是三个方面的内容:第一,关于氏族社会的生活和生产的内容。

第二,人类同自然界进行斗争的传说。

第三,关于氏族由来和氏族、部落间原始战争的传说.虽然传说不可能把远古时代的历史都传述下来,而传述下来的部分在具体的事件和人物上又往往带有神话和传说的成分,不能视为真实的历史,但这些远古的传说,都是当时现实生活斗争的反映,并非完全没有现实生活依据而幻想出来的,因而在一定程度上反映了当时的社会面貌,透露了一些原始的历史意识,是历史记述赖以发生的前提。

当人们创造出文字以后,这些远古传说经过后人加工、整理并记载下来,成为史家探索、揭示先民初始时期社会历史面貌的重要资料。

总之,人类社会早期的口述历史为文明时代的史学的产生,准备了一定的条件。

二、史学产生的基本条件——文字、历法和记事者1.文字的发明没有文字就不可能有史书——现在所发现的最古文字,是在殷墟出土的甲骨文。

2、历法的产生历法的产生,是史学产生的一个重要条件.夏代,历法已经相当精密。

3、记事者——古代的史官(1)史官的产生传说我国很早就有史官的设置。

夏代开始,就出现了“史”字。

《说文解字》:“史,记事者也,从又持中。

中,正也。

”清代江永:“凡官府簿书谓之中,……犹今之案卷也。

此中字之本义,故掌文书者谓之史。