2021版新高考选考历史(人教版专题史)一轮复习学案:第33讲 汉代儒学成为正统思想 Word版含答案

- 格式:doc

- 大小:995.50 KB

- 文档页数:18

第32讲“百家争鸣”和儒家思想的形成知识点一“百家争鸣”局面的出现1.原因(1)经济上:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

(2)政治上:周王室衰微,诸侯纷争,分封制瓦解。

(3)阶级关系上:士的活跃和受重用。

(4)思想文化上:从“学在官府”发展为“学在民间”。

2.流派:主要有道家、法家、墨家、儒家等流派。

3.特点:既互相诘难、批驳又彼此吸收、融合。

4.影响(1)思想:是中国历史上第一次思想解放运动,推动了社会大变革。

(2)文化:是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。

春秋战国时期“士”的崛起礼崩乐坏的社会大变革,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更助长了士阶层的声势。

士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》核心论点:“士”阶层的崛起,推动了春秋战国时期百家争鸣局面的出现。

知识点二孔子和早期儒学时期代表主张地位和影响春秋孔子(1)政治:①思想核心是“仁”;②强调统治者要以德治民;③主张“克己复礼”(2)教育:主张“有教无类”“因材施教”儒家学派的创始人,首创私学,被后人尊称为“至圣”战国孟子(1)政治:①发展孔子“仁”的思想,主张“仁政”;②提出“民贵君轻”的民本思想儒家学派的代表人物,使儒学体系更加完整,战国后期发展成为诸子(2)伦理:主张“性本善”百家中的蔚然大宗荀子 (1)政治:①主张“仁义”和“王道”,以德服人;②提出“君舟民水”(2)伦理:提出“人之性恶”,强调用礼乐来规范人的行为孔子思想的“双重性” 孔子的学说从根本上说是保守的,但孔子坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治,所以他的思想具有进步的一面。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》核心论点:孔子的思想具有保守与进步的两面。

知识点三 其他思想流派1.道家(1)春秋时期⎩⎪⎨⎪⎧①代表人物:老子。

课时作业33 汉代儒学成为正统思想一、选择题(每小题4分,共48分)1.(2020·广东湛江调研)董仲舒提出,“立义以明尊卑之分,强干弱枝以明大小之职”,“强干弱枝,大本小末,一指也”。

这表明董仲舒主张( B )A.以纲常名教为指导思想B.强化君主专制、中央集权C.文化“大一统”的重要性D.延续无为而治的黄老思想解析:材料信息“尊卑之分”“强干弱枝”等反映了董仲舒主张加强中央集权,维护君主的最高权威,故选B项。

2.(2020·四川广元调研)“君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道。

君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妻为阴……王道之三纲可求于天。

”董仲舒上述主张( D ) A.再现了先秦儒家学派的主张B.将儒家伦理提升到天理的高度C.有利于巩固儒家学说的独尊地位D.适应了君主维护统治秩序的需要解析:汉武帝独尊儒术,使“君君、臣臣、父父、子子”发展为“君为臣纲”等“三纲”。

董仲舒将君臣、父子、夫妇三种政治伦理关系纳入了“阳尊阴卑”的思想构架,作为维护君主专制统治的“王道之纲”,故选D项。

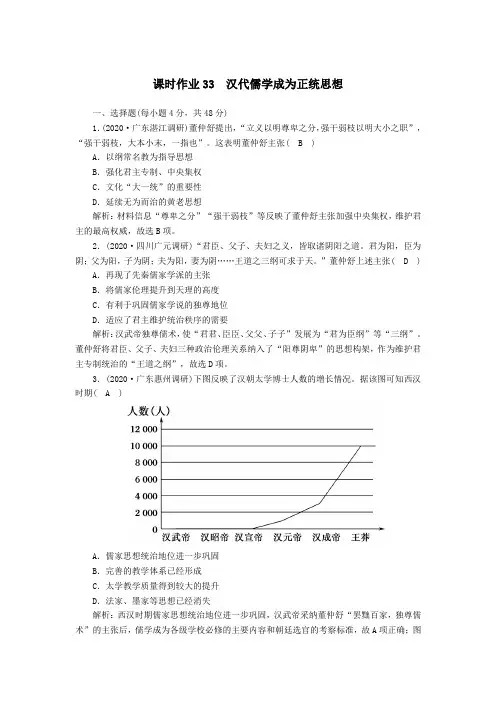

3.(2020·广东惠州调研)下图反映了汉朝太学博士人数的增长情况。

据该图可知西汉时期( A )A.儒家思想统治地位进一步巩固B.完善的教学体系已经形成C.太学教学质量得到较大的提升D.法家、墨家等思想已经消失解析:西汉时期儒家思想统治地位进一步巩固,汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的主张后,儒学成为各级学校必修的主要内容和朝廷选官的考察标准,故A项正确;图片信息没有涉及其他教育机构,无法说明太学的教学质量得到较大提升,也没有法家、墨家等学派的相关信息,故B、C、D三项错误。

4.(2020·湖北荆州调研)西汉海昏侯墓西室考古发现一组漆器屏风,屏风表面上隶书撰有孔子生平的文字,并绘有孔子画像。

考古专家表示,这可能是迄今为止我国发现的最早的孔子画像。

该材料说明( C )A.孔子的画像与真实情况不符B.西汉建立后有统一文字的举措C.侧面反映出汉代尊儒的史实D.为研究孔子思想提供实物史料解析:孔子的画像与真实情况的比较在材料中没有体现,故A项错误;B项与史实不符,故排除;材料“这可能是迄今为止我国发现的最早的孔子画像”可从侧面反映出汉代尊儒的史实,故C项正确;材料提及孔子生平,没有涉及其言论,故D项错误。

第33讲汉代儒学成为正统思想知识点一董仲舒的新儒学1.背景(1)经济:汉武帝时期,经济恢复发展,人民生活安定,国力增强,为加强中央集权奠定了物质基础。

(2)政治:诸侯国势力膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,都威胁着西汉的稳定。

(3)思想:汉初道家“无为而治”的思想已不能满足加强中央集权的需要。

2.内容(1)为适应加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

(2)为加强君权,宣扬“君权神授”。

提出了“天人合一”和“天人感应”学说。

(3)为维护统治秩序,提出“三纲五常”的道德标准。

3.特点:把道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了具有时代特色的新的儒学体系。

汉代儒学成为主流汉武帝的“独尊儒术”采取了“综合的办法”,“吸收了各种学派的思想,甚至包括对立派的思想中的有用的东西,收罗进‘儒术’这个思想体系之中,然后要人们去‘独尊’,同时,对于思想上的各派别,既不‘焚’,也不‘坑’,而是让其存在”。

——郭志坤《评议武帝的“独尊儒术”》核心论点:汉武帝的独尊儒术不是独崇儒学排斥其他各学派思想,是以儒术为核心,吸收和杂糅其他各派学说的综合。

知识点二儒家思想主流地位的确立1.汉武帝尊儒的措施(1)起用儒学家参与国家大政。

(2)规定儒家经典为国家教科书,教育为儒家所垄断。

(3)兴办太学,打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,大大提高了儒学的地位。

(4)在全国各郡县设立学校,初步建立了地方教育系统。

2.影响:儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

【构图解史】汉代思想“大一统”的背景信息提取:汉武帝时期,黄老之学不适应加强中央集权的需要,董仲舒吸收诸子百家思想,改造儒学,适应加强中央集权的需要,维护了君主专制统治。

【构图解史】董仲舒的新儒学信息提取:董仲舒的“君权神授”“天人合一”“天人感应”学说,适应了大一统和中央集权的需要,其实质是文化专制。

口选修内容第33讲历史上重大改革回眸 BIBEIZHISHIWENGUZHIXIN 一、商鞅变法1.时间:公元前356年。

2.背景:战国时期,秦国落后于六国,秦孝公为富国强兵,任用商鞅实行变3.内容⑴经济上:废井田,开阡陌;重农抑商,奖励耕织;统一度量衡。

⑵政治上:奖励军功,实行二十等爵制;普遍推行县制;制定秦律;建立严 密的户籍制度,制定连坐法。

⑶思想上:“燔诗书而明法令”。

4.影响和评价:商鞅变法是战国时期较为彻底的一次改革运动,为秦国的富国强兵和后来统一全国奠定了基础。

二、北魏孝文帝改革1 .背景:为了缓和社会矛盾,促进北魏社会的发展,孝文帝实行改革。

2 .内容⑴制定官吏俸禄制,整顿吏治;推行均田制和新的租调制;设立三长制,健 全县以下地方基层政权。

⑵迁都洛阳。

⑶推行汉化政策和移风易俗,促进民族融合。

3 .影响和评价⑴促进了经济的恢复和发展。

⑵加速了北魏政权的封建化进程。

⑶加快了民族融合的进程,为结束分裂重新统一奠定了基础。

为抗战时期乃至新中国邮政事业的稳定与发展奠定了基础。

6.(2021 •福建师大附中模拟)阅读材料,回答问题。

材料 新中国工资制度自1956年改革以后,在近30年中基本没有大的变动。

1978年9月,中共中央发出通知,要求各地区、各部门组织力量调查研究,提出 工资改革意见。

1982年,中共十二大再次提出要改革工资制度。

中共十二届三中 全会通过有关决定,其中提出尤其要改变脑力劳动者报酬偏低的状况。

随后,中 央决定于1985年进行工资改革,其原则:企业模块四着眼于广度、深度、高度法。

职工的工资和奖金要同企业的经济效益高低、个人贡献大小挂钩,职工工资总额同企业经济效益按比例浮动;要逐步适当拉开职工收入的档次,改变平均主义状况;今后中央只管省、自治区、直辖市和中央两级机关,以及全国性的重点大专院校和科研、文化、卫生事业单位,其他各级机关和事业单位归省、自治区、直辖市管理;国营企业实行工资总额同经济效益挂钩的办法以后,国家不再统一安排其职工的工资改革与工资调整;便绝大多数工作人员的工资都有一定的增加,对中青年业务骨干、中小学教师给予适当照顾。

汉代儒学、宋明理学和明清儒家思想1、汉代儒学成为正统思想的背景(1)汉武帝时国力强盛,但也面临很多问题,汉初奉行的黄老之学已经不能适应社会的发展。

①政治:王国问题依旧存在并不利于中心集权统治;②民族关系:北方匈奴势力强大,对中心集权构成威逼;③经济:土地兼并严峻,阶级冲突激化。

(2)董仲舒改造儒家学说,提出了“罢黜百家,独尊儒术”和“天人感应”的主见,适应汉武帝加强君主专制中心集权和巩固国家统一的须要。

2、董仲舒的儒学思想儒、法、道三者有互补性,汉武帝时,董仲舒继承儒家“仁政”学说,又吸取法家加强君主专制中心集权思想,兼采道家、阴阳家的合理观点,对儒家思想进行发挥,使其更适应专制主义中心集权的须要,其建议得到接受。

奠定了中国封建统治思想的基本格局。

(1)重要内容①针对中心集权须要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主见;②针对加强君权须要,提出:“君权神授”与“天人感应”;③针对土地兼并现实,发挥仁政思想,提出““薄赋敛,省徭役,以宽民力”;④针对为人处世标准,提出“三纲五常”,提倡孝道。

(2)主动可取和须要扬弃的有:①大一统是天地之常理,国家之须要的主见。

虽然董仲舒的大一统主见充溢了唯心的色调,但是大一统的确是中国发展的主流,尤其是今日祖国统一的须要。

所要扬弃的是其中唯心主义成分。

至于“罢黜百家,独尊儒术”的扼杀一切不同学术流派的做法是不行取的,应当激励各种学术思想的争鸣。

②“天人感应”学说,源于原始巫术,为君权神授服务,但是要求统治者爱惜百姓,却是有利于专制统治许久的。

③“薄赋敛,省徭役,以宽民力”虽然是从维护统治秩序着想,但是的确有利于中国小农经济的发展,也对今日中国减轻农夫负担有确定的借鉴意义。

至于“限民名田”“塞兼并之路”,因为古今时代背景不同,社会发展不同,就须要区分对待。

今日,随着农村改革的进一步发展,小农经济必将向大农业经济迈进,正确引导这种发展是非常必要的,而不能一概套用“限民名田”“塞兼并之路”的主见。

2021年高考历史一轮复习讲义百家争鸣和汉代儒学课时训练一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1. 2015·福州模拟欧洲启蒙运动的代表人物伏尔泰在《论孔子》中认为,“孔子是真正的圣人,他自视清高,是人类的立法者,绝不会欺骗人类。

没有任何立法者比孔夫子曾对世界宣布了更有用的真理”。

对此评述不正确的是( )A.孔子思想影响了启蒙运动B.孔子思想是人类文明史上的思想丰碑之一C.孔子思想是最有用的思想D.孔子思想有利于解决人类的现实问题解析本题属于材料型选择题,材料是启蒙运动思想家伏尔泰的言论,因此A 正确;由材料可知B、D正确;C“最有用”说法太绝对,故C错误。

答案C2.春秋时期,孔子周游列国,积极推行其政治主张,但却“累累如丧家之犬”,失望而归。

这说明( )A.周天子强化统治,孔子难以生存B.“仁”“礼”思想不合时宜C.当时兴办私学为官府所禁D.当时战乱不断,思想萧条解析春秋末年,周天子势力衰微,诸侯轮番称霸,A项不正确。

当时“学在官府”发展为“学在民间”,C项不正确。

社会大变革催生了各种不同的思想,思想界十分活跃,D项不正确。

孔子之所以不被重视,主要在于其思想不符合当时社会的需要,所以选B。

答案B3.南朝吴均在《齐春秋》中记载:“有病邪者,以问欢(人名)。

欢曰:‘君家有书乎?’曰:‘惟有《孝经》三篇。

’欢曰:‘可取置病人枕边,恭敬之,当自瘥(治愈)。

’如其言,果愈。

后问其故,欢曰:‘善禳祸,正胜邪,故尔。

’”这则故事反映了( )A.儒家经典在民间被神圣化B.儒学正统地位开始确立C.思想界出现三教合一趋势D.儒学影响中医治疗方法解析从材料中可以看出《孝经》放在病人枕边可以治愈病患,这显然是不可实现的,过于夸大儒家经典的作用,使其神圣化。

答案A4.战国时期有一个学派主张:“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力。

”“世异则事异,事异则备变。

”这个流派应是( )A.墨家B.道家C.法家D.兵家解析材料信息反映了法家思想。

2020-2021学年人教版历史高考专题综合训练题及答案专题17 考点1《汉代儒学成为正统思想》一、选择题1.司马迁在《史记》中记载,西汉初年,“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车。

”班固在《汉书》中称,至汉武帝时“非遇水旱,则民人给家足……京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。

太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食”。

上述变化为下列哪种思想的实施创造了条件( )A.墨家学说 B.道家学说 C.大一统思想 D.法家学说2.孔子提出的“君君、臣臣、父父、子子”,强调秩序,并未神化君权。

董仲舒提出“道之大原出于天”“唯天子受命于天,天下受命于天子”。

这一变化( )A.反映了儒学前后产生了矛盾B.适应了当时政治的需要C.结合了诸子百家的思想主张D.受社会经济发展的影响3.汉武帝感兴趣的是“王者承天意以从事”的君权神授理论,并不是对“阴阳灾异”说有什么特殊的感情。

汉武帝对君权神授理论感兴趣的原因是它强调了( )A.人与自然的和谐性B.以礼义来教化人民C.王权的权威性和神秘性D.以王权限制了神权4.董仲舒曾说“《春秋》之义:国有大丧者,止宗庙之祭,而不止郊祭(古代帝王在郊外祭拜天地的典礼),不敢以父母之丧,废事天地之礼也”。

董仲舒此言的主要目的是( ) A.强调尊天地而贵君权B.说明等级礼仪的重要性C.指出儒学的独尊地位D.阐述君主专制需要神学5.董仲舒在《春秋繁露》中说:“古之造文者,三画而连其中,谓之王。

三画者,天地与人也,而连其中者,通其道也,取天地与人之中,以为贯而参通之,非王者,孰能当是。

”董仲舒这一论述旨在( )A.说明君主在位应有所作为B.充分论证儒学为治国之术C.迎合君主专制统治的需要D.为限制皇权提供理论基础6.汉朝在出现灾异时,帝王常常发布“罪己诏”(自省或自我检讨)。

此现象在古代中国历朝中次数极多。

这表明当时( )A.自然灾害频繁发生B.儒学影响治国理政C.皇帝普遍虚怀纳谏D.皇权受到制度约束7.西汉“吏员自佐吏至丞相,十二万二百八十五人”,东汉“都计内外官及职掌人十五万二千九百八十六人”。

第30、31讲巩固练编者选题表一、选择题1.(2019·安徽合肥二模)殷墟甲骨卜辞为研究商代历史提供了重要的参考。

通过考察卜辞可以发现,商代的宗教崇拜经历了从图腾神崇拜到自然神崇拜再到血缘祖先崇拜的过程,这反映了( )A.宗教信仰逐步确立B.王权统治的神秘性C.人本意识日益显现D.宗法观念的制度化解析:C 材料中“从图腾神崇拜到自然神崇拜再到血缘祖先崇拜”说明商朝的宗教意识逐渐从自然转移到人,体现出人本意识逐渐强化,故C项正确。

材料说明的是宗教信仰主题的变化,不是说明宗教信仰逐步确立,故A项错误;商代统治方式是实行王权和神权结合,材料并没有说明王权统治的神秘性,故B项错误;材料说明宗教观念在商代逐渐变化,并不是说明宗教观念的制度化,故D项错误。

2.(2019·山东潍坊一模)据钱穆考证,周人语称雅,故雅言又称正言。

孔子鲁人,日常操鲁语,惟于诵《诗》、读《书》、执礼,此三者必雅言。

这表明( )A.诸侯各国尊崇传统文化B.儒家思想依靠雅言传播C.礼制尚能维护天子权威D.孔子对天下一家的认同解析:D 从孔子的语言使用情况来看,在平常的时候说鲁国的语言,在诵读经典和执行礼事时用雅言,这一方面避免了因各地方言差异造成对经典的曲解,另一方面尊重王室,有助于以先王之训典教化天下,形成文化大一统,故D项符合题意;材料只体现出孔子一个人的态度,A项错误;孔子平日里都用鲁国语言来传道,故B项错误;C项材料未体现。

3.老子认为“无为而无不为”,以为天地万物,都有一个独立不变,周行不殆的道理,用不着神道作主宰,更用不着人力去造作安排。

该思想( )A.源自对社会现实的反思B.批驳了诸子百家思想C.希望重建等级社会秩序D.否定了自然法的思想解析:A 根据材料可知老子“无为而无不为”的思想是源于“天道自然无为”的哲学思想,从自然界运行的规律出发,倡导政治上“无为而治”,这是源自对春秋时期社会现实的反思,故A项正确;材料无法体现老子批驳了诸子百家思想,排除B项;希望通过“礼”重建等级社会秩序的是孔子,故排除C项;老子“无为而无不为”的思想是顺应自然法的思想,故排除D项。

第33讲汉代儒学成为正统思想知识点一董仲舒的新儒学1.背景(1)经济:汉武帝时期,经济恢复发展,人民生活安定,国力增强,为加强中央集权奠定了物质基础。

(2)政治:诸侯国势力膨胀,土地兼并剧烈,匈奴为患,都威胁着西汉的稳定。

(3)思想:汉初道家“无为而治”的思想已不能满足加强中央集权的需要。

2.内容(1)为适应加强中央集权的需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张。

(2)为加强君权,宣扬“君权神授”。

提出了“天人合一”和“天人感应”学说。

(3)为维护统治秩序,提出“三纲五常”的道德标准。

3.特点:把道家、法家和阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造,形成了具有时代特色的新的儒学体系。

汉代儒学成为主流汉武帝的“独尊儒术”采取了“综合的办法”,“吸收了各种学派的思想,甚至包括对立派的思想中的有用的东西,收罗进‘儒术’这个思想体系之中,然后要人们去‘独尊’,同时,对于思想上的各派别,既不‘焚’,也不‘坑’,而是让其存在”。

——郭志坤《评议武帝的“独尊儒术”》核心论点:汉武帝的独尊儒术不是独崇儒学排斥其他各学派思想,是以儒术为核心,吸收和杂糅其他各派学说的综合。

知识点二儒家思想主流地位的确立1.汉武帝尊儒的措施(1)起用儒学家参与国家大政。

(2)规定儒家经典为国家教科书,教育为儒家所垄断。

(3)兴办太学,打破了以往由贵族官僚世代为官的陈规,大大提高了儒学的地位。

(4)在全国各郡县设立学校,初步建立了地方教育系统。

2.影响:儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

【构图解史】汉代思想“大一统”的背景信息提取:汉武帝时期,黄老之学不适应加强中央集权的需要,董仲舒吸收诸子百家思想,改造儒学,适应加强中央集权的需要,维护了君主专制统治。

【构图解史】董仲舒的新儒学信息提取:董仲舒的“君权神授”“天人合一”“天人感应”学说,适应了大一统和中央集权的需要,其实质是文化专制。

【漫画解史】太学的影响信息提取:太学的建立,开启了儒学教育的官方化,有利于儒家思想主流思想地位的巩固。

重点一董仲舒改造儒学的背景、特点“时空观念”下的“历史概念”1.黄老之学(1)战国时期的哲学、政治思想流派。

尊传说中的黄帝和老子为创始人。

“黄”:黄帝的学说,修身,养生。

“老”:老子的学说,治国,无为。

(2)黄老之术始于战国,盛于西汉初期。

黄老思想以道家思想为主,并兼采阴阳、法、儒、墨等诸家观点,形成自己的一家之言。

特点是“无为而治”。

黄老思想主要就是汉初的统治思想,即“休养生息”。

2.天人合一(1)董仲舒认为,天、地、人是构成人类社会的三个基本要素,人类社会与宇宙是一个整体,人的物质和精神生活都离不开天,因此其政治理论的出发点便是如何调节天人关系。

(2)在董仲舒看来,天似乎是具有人一样的意志感情,天的运行规律也有道德含义,而这正是人的形体和内在思想的来源。

这种观点把天神秘主义人格化,使儒学具备了类似宗教的束缚力。

[对点训练] 1.“灾异示警”是中国古代神学政治理论的核心主张,更是中国古代言谏文化与制度的精神支柱,由于其与“君权神授”同为中国古代天命哲学的构成基础而广为统治阶级所接受,代代相传而深入人心。

这表明()A.君主专制催生了“君权神授”思想B.“灾异示警”有效制约了君主集权C.言谏制度源于原始宗教迷信思想D.统治者借宗教思想稳定政治秩序解析:选D。

据题干可知,“灾异示警”和“君权神授”是中国古代天命哲学的构成基础,同时统治阶级也接受了这一思想,并且“代代相传而深入人心”,意即统治阶级借助宗教思想而稳定统治秩序,故选D项。

3.三纲五常:三纲、五常来源于西汉董仲舒的《春秋繁露》,但最早源于孔子。

(1)“三纲”是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,它反映了封建社会中君臣、父子、夫妇之间一种特殊的道德关系。

“五常”即仁、义、礼、智、信,是用以调整、规范君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友等人伦关系的行为准则。

(2)三纲五常是中国儒家伦理文化中的架构,在一定时期起到了维护社会秩序、规范人际关系的作用,但是经过董仲舒改造以后,成为封建社会统治阶级的哲学,成为束缚人民的精神枷锁。

[对点训练] 2.班固《白虎通德论》提出“三纲六纪”思想,三纲即,君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;六纪即,诸父有善,诸舅有义,昆弟有亲,族人有序,师长有尊,朋友有旧。

据此可知东汉“三纲六纪”思想()A.推动儒家社会秩序观的发展B.顺应了确立专制主义的需要C.建构了伦理纲常的社会结构D.注重谶纬神学世界观的养成解析:选A。

依据题干材料“三纲即,君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;六纪即,诸父有善,诸舅有义,昆弟有亲,族人有序,师长有尊,朋友有旧”可知,东汉“三纲六纪”思想推动儒家社会秩序观的发展,故A项正确。

“史料实证”下的“问题意识”董仲舒改造新儒学的背景史料在“百家争鸣”的景观中,“儒法之争”引人注目。

事实上,“儒法之争”不仅存在于春秋战国时代,也不止于秦汉帝国创立过程之中,其根本原因在于儒法之争的实质关涉“如何立国”和“如何治国”两个重大政治问题……不过,汉武帝时期儒家在立国问题上政治意识已趋于成熟,儒法之争因此而走向消歇……儒法合流最终成就了泱泱中华帝国文明。

——摘编自赵明《儒法之争与帝国政治意识的诞生》【解读】史料主要阐述了儒家和法家自春秋战国以来争论到汉代合流的最终结局。

【思考】分析史料,论证说明为什么“儒法之争”的结局必然是儒法合流。

试答:【提示】儒家强调德治(礼治),侧重于“如何治国”,法家强调集权、法治,侧重于“如何立国”。

儒法之争的实质是“如何立国”和“如何治国”两大政治问题。

秦汉时期,中央集权政治的不断发展,农耕经济和社会逐步走向繁荣,文化发展多元一体,儒法合流成为时代发展的必然要求。

“历史解释”下的“认知深化”1.董仲舒新儒学能成为正统思想的原因(1)形势需要:汉武帝时期,西汉国力强盛,但也面临着一系列新的社会问题,如土地兼并、商贾膨胀、匈奴威胁、王国问题等。

汉初的“无为”思想已不再适应新形势的需要,统治政策急需从“无为”向“有为”转变。

(2)与时俱进:董仲舒适应时代和形势的变化,对儒学进行了改造。

“大一统”思想有利于凝聚人心和维护国家统一;“天人感应”和“君权神授”的主张给封建皇权披上了神圣的外衣,有利于加强君主专制。

2.比较董仲舒新儒学与先秦儒学汉代董仲舒新儒学的特点(1)从思想内涵看,融儒家、阴阳五行家、黄老之学和法家思想为一体。

(2)主张在政治思想方面实行“大一统”,强调君主权威,赋予君权以神权色彩。

(3)在宣扬君权神授的同时,又继承和发扬了儒家的民本思想和“仁政”思想。

(4)以维护皇权的绝对性为目的,受到统治者重视,迅速成为封建社会正统思想。

(5)具有神学色彩,其哲学思想的本质是唯心主义。

(6)承认现实政治秩序的合理性(如皇权专制),即维护现实统治。

重点二董仲舒新儒学的影响“时空观念”下的“历史概念”1.王道、霸道、帝道(1)王道一词,最早出自孟子的学说。

儒家认为:圣人成了君王,其统治即是王道,故也可说成“圣王之道”。

王,顾名思义,就是高高在上的意思。

“王道”是说君主以仁义治天下,以德政安抚臣民的统治方法,代指儒家的治国思想。

(2)霸道,指君主凭借武力、刑法、权势等进行统治,代指法家的治国思想。

语出《荀子·王制》:“故明其不并之行,信其友敌之道,天下无王霸主,则常胜矣。

是知霸道者也。

”“王道”与“霸道”是一对相对的称呼。

(3)帝道:道家主张“无为而治”,即不要把自己的意志强加给社会,要顺应时势和民心,休养生息,以恢复和发展生产。

道家的“无为”政治即所谓“帝道”。

[对点训练] 1.汉初,陆贾告诫刘邦,守天下与夺天下不同,马上得之不能马上治之,“汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也”,他在《新语·本行》中,还提出了“治以道德为上”的观点。

据此可知,陆贾()A.告诫统治者吸取秦亡教训B.反对汉初黄老思想的治国方略C.阐述了社会教化的必要性D.治国理念深受儒家思想的影响解析:选D。

据题干材料“文武并用,长久之术”“治以道德为上”可知,陆贾的思想深受儒学“为政以德”理念影响,故选D项。

材料强调了“文武并用,长久之术”“治以道德为上”的观点,未体现汲取秦亡教训,故A项错误;同理,材料不能反映反对黄老之学,故B项错误;材料意在强调守天下应“文武并用”“道德为上”,故C项错误。

2.法律儒家化:自汉代春秋决狱开始,中国法律走上了儒家化的道路。

(1)所谓法律的儒家化,是指将儒家的道德精神注入法律、法令,使封建法律具有了伦理法的性质,即以儒家思想为立法、注律以及司法实践中定罪、量刑的指导思想和基本原则。

(2)中国法律的儒家化从总体而言,就是通过引经决狱、引礼入律的方式,将儒家思想贯彻到立法、司法、守法的整个法律实施过程中,使儒家思想成为刑事的、民事的、婚姻家庭的、行政的、诉讼的等各个法律部门的基本原则和灵魂,也就是说儒家伦理道德获得法律上的效力和权威。

中国法律的儒家化,形成了礼法合一的特色,影响深远。

[对点训练] 2.(2020·广东江门调研)《汉书》《后汉书》等记载了两汉时期许多奉公守法的官吏事迹,他们在理讼中一方面坚持执法严明,秉公而断;另一方面又崇尚仁政,仁恕断狱。

这说明了汉代()A.实际上以法家为统治思想B.儒学的正统地位已经确立C.司法制度不够健全D.儒法结合思想渗透入司法解析:选D。

据题干中“他们在理讼中一方面坚持执法严明,秉公而断;另一方面又崇尚仁政,仁恕断狱”可知,儒法结合思想已渗透入司法,故选D项。

据题干中的时间“汉代”并结合所学知识可知,此时儒家思想逐渐占据主导地位,A项错误;材料反映的是法律儒家化的问题,B项与材料无关,B项错误;题干并未涉及司法制度的问题,C项错误。

“史料实证”下的“问题意识”董仲舒新儒学的评价史料一董仲舒……开启了儒学神学化,儒学宗教化,孔子教主化的进程,为封建统治找到了较为理想的意识形态。

他的学说为稳定和巩固大一统的专制主义中央集权的统治起了重要作用,对于形成以汉族为主体的中华民族的心理特征产生了不可估量的积极影响。

——田昌五、安作璋主编《秦汉史》史料二董仲舒是西汉一代最有影响的思想家……董仲舒学说的消极影响也是严重的……我们民族性格中的封闭自我,盲目自足,因循守旧,不思奋进等等劣根性,都与之直接相关。

——冯天瑜等著《中华文化史》【解读】史料一说明新儒学对当时及后世的积极影响;史料二主要说明董仲舒新儒学的消极影响。

【思考】据上述材料,填写下表空白处。

思考方向历史结论角度1 董仲舒改造儒学的特点试答:角度2 新儒学的积极影响巩固了君主专制中央集权统治,对中华民族的性格和心理特征产生积极影响角度3 新儒学的消极影响试答:【提示】角度1:先秦儒学的神学化、宗教化角度3:新儒学影响了中华民族的性格,导致了封闭自我、盲目自足、因循守旧、不思奋进等性格特点。