谷氨酸受体神经生物学

- 格式:ppt

- 大小:3.51 MB

- 文档页数:35

酒精对大脑的影响及其神经生物学机制酒精是一种常见的心理活性物质,常见于社交场合和日常生活中,但人们很少关注它对大脑和神经系统的影响。

酒精对大脑有什么影响?它是如何影响我们的神经生物学机制的?下面将对这些问题进行探讨。

酒精对大脑的影响酒精是一种中枢神经系统抑制剂,可以影响人的认知、情感和行为。

酒精通过影响神经递质GABA和谷氨酸的作用来产生这种影响。

GABA是一种使神经元抑制性的神经递质,它可以减缓神经元的活动水平,从而减少神经元之间的信息传递。

谷氨酸则是一种使神经元兴奋性的神经递质,它可以增强神经元之间的信息传递。

当人们摄入酒精后,它会促使GABA的作用增强,同时抑制谷氨酸的作用,从而导致中枢神经系统的抑制。

酒精对大脑的影响还表现为多种不同的行为和身体反应,如个体的语言、平衡、协调、反应时间以及判断力都会受到影响。

在大量饮用过程中,酒精会导致中枢神经系统处于混乱状态,从而使人们晕厥或昏迷,并且可能带来生命危险。

酒精的神经生物学机制酒精通过多种途径影响神经元和神经元之间的通信。

其中,酒精的作用可以产生多种不同的生物学效应,例如增强或抑制GABA受体的活性、抑制神经元之间的化学传导、直接影响离子通道的功能、影响轴突传输、减少神经元的活动过程中产生的某些化学物质的释放等。

具体来说,酒精在影响神经生物学信号传递的过程中,可以影响神经元的紧密连接方式,导致突触的可塑性发生改变,从而影响神经元之间的通信。

酒精还会影响轴突传输,减少某些神经递质的产生,例如多巴胺。

多巴胺是一种和奖励相关的神经递质,它在奖赏和愉悦过程中发挥着重要的作用。

当酒精影响到多巴胺的释放时,会导致奖赏和愉悦感的丧失,使人们更容易对酒精产生依赖。

酒精对于脑神经元中的微小结构也产生了不同的影响。

许多从动物和人体实验中表明,酒精消耗了脑神经元的细胞器,并引起了细胞噬菌体的抑制和结构性变化。

这些微小结构是神经元健康和传递信号的关键部分。

这些变化可能导致轴突连接变得更加脆弱,从而破坏了神经元之间的通信。

神经生物学丁字裤:一、名词解释:1.微管结合蛋白(MAP):在细胞内,微管除含有微管蛋白外,还含有一些同微管相结合的辅助蛋白,这些蛋白质总是与微管共存,参与微管的装配,称MAP。

其在细胞中起稳定微管结构、促进微管聚合和调节微管装配的作用。

2.Tau蛋白:有5种不同的类型,由同一基因编码,是一类低分子量辅助蛋白,也称装饰因子,存在于神经细胞轴突。

其功能是增加微管装配的起始点和促进起始装配速度,进而促进二聚体聚合成多聚体。

控制微管延长的作用。

3.突触:是神经元与神经元之间,或神经元与非神经细胞之间的相互联系和信息传递的一种特化结构。

分类:化学性、电突触。

4.神经递质:神经系统通过化学物质作为媒介进行信息传递的过程称为化学传递,化学传递物质即神经递质。

5.神经调质:有一些神经调节物本身并不直接触发所支配细胞的功能效应,只是调节传统递质的功能和作用,称为神经调质。

6.神经营养因子:是一类可溶性多肽因子,其表达是一个动态过程,具有周期性,为神经系统提供了一个营养因子的微环境。

7.细胞通讯:指一个细胞发出的信息通过介质传导到另一个细胞产生相应反应的的过程。

方式:细胞间隙连接、膜表面分子接触、化学通讯。

8.信息物质:具有调节细胞生命活动的化学物质。

9.细胞间信息物质:是由细胞分泌的调节靶细胞生命活动的化学物质的统称,又称作第一信使。

10.第二信使:细胞内传递信息的小分子物质,如:cAMP、cGMP、Cer、IP3、DAG、Ca2+和花生四烯酸及其代谢产物等。

第二信使系统:腺苷酸环化酶系统,NO与鸟苷酸环化酶系统,肌醇脂质信使系统和IP3、DAG分叉信息转导通路,CA2+—钙调蛋白依赖性蛋白激酶途径。

11.第三信使:负责细胞核内外信号转导的物质。

是一类可特异结合靶基因、调节基因转录的蛋白,又称DNA结合蛋白。

12.受体:细胞膜上或细胞内能特异识别生物活性分子并与之结合,进而引起生物学效应的特殊蛋白质,个别的是糖脂。

谷氨酸对大鼠纹状体神经元活动的阻碍李伟红庄晓燕高素华张红焦金菊常志杰【摘要】目的:研究谷氨酸(L-glutamic acid,GLU)及受体阻断剂MK-801对雄性大鼠纹状体(striatum ,STR)神经元自发放电活动的阻碍。

方式: 应用微电泳方式记录纹状体神经元自发放电活动。

结果: 微电泳GLU使84.13%STR神经元自发放电频率加速。

在43个STR神经元中直接微电泳MK-801可使62.79%STR神经元自发放电频率降低。

在微电泳GLU产生兴奋效应的33个STR神经元中,微电泳GLU 期间给予MK-801拮抗GLU的兴奋效应,可使 90.91%已对GLU产生兴奋效应的STR神经元放电频率减慢。

结论: GLU对STR神经元起兴奋作用,但其兴奋作用可被MK-801所拮抗,当直接微电泳MK-801时,可使STR神经元产生抑制效应。

研究提示抗谷氨酸作用的药物有抗帕金森病(Parkinson disease,PD)的作用。

【关键词】微电泳; 纹状体; 谷氨酸; MK-801纹状体(STR)是基底神经节中的一个重要核团,由尾核、壳核和惨白球组成。

尾核和壳核称为新纹状体;惨白球称为旧纹状体。

本研究指的是新纹状体。

它要紧同意大脑皮层和皮层下的传入纤维,再发出轴突投射到惨白球和黑质[1]。

这些核团间存在着复杂的纤维联系,一起参与躯体运动的调剂。

因此本实验采纳微电泳及细胞外记录方式观看GLU和阻断剂MK-801对STR神经元自发放电活动的阻碍,以探讨GLU在躯体运动中的调剂作用。

1材料和方式1.1.1实验动物采纳Sprague-Dawley雄性大鼠40只,体重250g±30g,由辽宁医学院实验动物中心提供。

1.1.2实验试剂 GLU、MK-80一、焦油紫均由美国Sigma公司提供,乌拉坦、多聚甲醛由沈阳化工试剂厂提供。

其它均为国产分析纯试剂。

1.1.3实验仪器脑立体定位仪(西北光学仪器厂);51217型微管拉制仪(美国STOELTING公司);微电泳仪(中科院上海生理研究所);SMUP生物信号处置系统(上海第一医科大学);CM800冰冻切片机(日本Leica公司);OLYMPUS 光学显微镜(日本产)。

1976:Neher & Sakman内尔、扎克曼发明膜片钳分析单通道活动1991 Neher & Sakman 获诺贝尔生理学和医学奖影响静息电位的因素1、膜内外K浓度差2、膜对k/Na的相对透性3、钠泵的生电作用局部电位的特性:1、等级性2、电紧张性扩布3、总和性动作电位的特征1、全或无2、全幅传导3、不叠加神经元:胞体和突起。

突起:树突和轴突。

根据神经元释放的递质不同:可分为胆碱能神经元、肾上腺素能神经元、多巴胺能神经元等。

突触分为三部分,即突触前、突触间隙和突触后。

按照结构和机制的不同,突触可以分为:化学突触和电突触按照其传递的性质又可分为:兴奋性突触和抑制性交触等。

突触后膜电位的分类:根据其变化的方向和对突出后神经元兴奋性的影响分为引起突触后膜去极化反应的称之为兴奋性突触后电位和引起突触后膜超极化反应多分抑制性突触后电位;根据突触后电位的时间参数特征分为快的突触后电位、慢的突触后电位和迟慢突触后电位;根据突触传递的级数可分为单突触、双突触和多突触的突触后电位。

突出传递的可塑性:突触前膜的重复刺激导致突触传递效能的改变。

神经胶质细胞:星形胶质细胞、少突胶质细胞、小胶质细胞、室管膜细胞周围神经胶质细胞:施万细胞功能:(一)支持、(二)绝缘、屏障(三)保护、修复和再生作用(四)营养和物质代谢作用(五)免疫功能(六)维持离子平衡(七)递质的调节(八)合成神经活性物质兴奋性突触后电位与动作电位的重要区别:其通道是配基门控,而动作电位是电压门控;兴奋性突触后电位的电位大小是一种分级电位,它具有空间总和和时间总和的作用而没有“全或无”的特性。

抑制性突触后电位主要是氯离子的流入(在有些情况下,是钾离子的流出) 引起。

中枢神经系统中存在着大量的非神经元细胞,即神经胶质细胞神经胶质细胞四种弥散性调制系统●去甲肾上腺素能系统:蓝斑●5-羟色胺能系统:睡眠觉醒调节●多巴胺能系统:随意运动与奖赏系统●乙酰胆碱能系统:睡眠觉醒与学习记忆神经递质释放过程中Ca2+可能有两方面的作用:①降低轴浆的粘度,有利于小泡的移动;②取消突触前膜内的负电位, 便于小泡与突触前膜接触而发生融合。

神经生物学机制神经生物学机制是研究神经系统在神经细胞和神经网络水平上的工作原理和生理学机制的学科。

神经生物学机制涉及到神经元的结构和功能、神经递质的传递、神经网络的形成和塑性等方面。

本文将从神经细胞的结构和功能、神经递质的传递以及神经网络的形成和塑性三个方面来探讨神经生物学机制。

神经细胞是神经系统的基本组成单位,它们通过神经元间突触传递信息。

神经细胞由细胞体、树突、轴突和突触等部分组成。

细胞体是神经细胞的主体部分,包含细胞核和细胞质。

树突是神经细胞的短突,主要用于接收其他神经元传递过来的信号。

轴突是神经细胞的长突,负责将神经信号传递给其他神经元或靶细胞。

突触是神经细胞之间传递神经信号的特殊结构,分为化学突触和电突触两种类型。

化学突触通过神经递质的释放来传递信号,而电突触则通过离子的直接传递来传递信号。

神经递质是神经细胞间传递信息的化学物质。

当神经细胞受到刺激时,细胞内的电位会发生变化,当电位超过一定阈值时,神经细胞会释放神经递质。

神经递质会通过突触间隙传递给下一个神经元,然后结合特定的受体,引起下一个神经元内电位的变化。

常见的神经递质包括乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等。

不同的神经递质有不同的作用,有的可以兴奋神经元,有的可以抑制神经元,从而调节神经系统的功能。

神经网络是由大量的神经元相互连接而成的复杂网络。

神经网络的形成和塑性是神经生物学机制中重要的研究内容之一。

神经网络的形成是指神经元之间的连接是如何建立起来的。

在胚胎发育过程中,神经元会通过导向分子的作用,根据不同的化学信号来选择性地连接其他神经元。

而神经网络的塑性是指神经元之间的连接是如何改变的。

神经网络的塑性可以分为突触前塑性和突触后塑性两种。

突触前塑性是指突触前神经元释放神经递质的量的改变,而突触后塑性是指突触后神经元对神经递质的敏感性的改变。

神经网络的形成和塑性使得神经系统能够适应外界环境的变化,并实现学习和记忆等高级功能。

神经生物学机制涉及到神经细胞的结构和功能、神经递质的传递以及神经网络的形成和塑性等方面。

渐冻症的病理生理学和神经生物学研究进展渐冻症,又称为肌萎缩侧索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS),是一种神经系统退行性疾病,其特征是神经细胞逐渐死亡,患者逐渐失去运动能力,并最终导致呼吸衰竭而死亡。

渐冻症在世界范围内广泛存在,并对患者及其家人造成巨大的负担。

为了解渐冻症的发病机制以及寻找治疗方法,科学家们进行了大量的病理生理学和神经生物学的研究。

本文将介绍渐冻症的研究进展,并探讨其潜在的治疗策略。

一、渐冻症的病理生理学研究1. 大体病理学特征渐冻症主要累及运动神经元系统,包括中枢神经系统中的脊髓前角细胞和皮质运动神经元。

病理解剖学研究表明,患者的运动神经元出现变性和减少,伴随着神经胶质细胞的激活和胶质瘢痕形成。

此外,还可以观察到神经蛋白质聚集和神经元周围神经元的变性。

2. 神经生理学特征渐冻症患者的肌肉出现进行性萎缩和无力,表现为肢体肌肉和呼吸肌肉功能障碍。

电生理研究发现,患者的肌电图异常,尤其是出现进行性的上运动神经元损害和下运动神经元损害的特征。

3. 基因突变与渐冻症近年来的遗传学研究发现,一些家族性的渐冻症与特定基因突变相关。

其中,超氧化物歧化酶1(SOD1)基因突变最为常见,约占家族性渐冻症的20%。

其他基因突变如TDP-43、FUS和C9ORF72等也与渐冻症的发生发展密切相关。

二、渐冻症的神经生物学研究进展1. 炎症反应与神经元损伤过去的研究发现,渐冻症患者的中枢神经系统存在炎症反应。

炎症因子如肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)可以促进神经元死亡和炎症细胞的浸润。

最新的研究揭示了炎性细胞因子在神经元退行性疾病中发挥重要的作用,为渐冻症的治疗提供了新的方向。

2. 谷氨酸和氧化应激对神经元的影响过度释放的谷氨酸是导致神经元死亡的重要因素之一。

谷氨酸通过活化谷氨酸受体和导致神经元内钙离子浓度增加,进而引发氧化应激反应和细胞凋亡。

谷氨酸能和γ氨基丁酸能系统与情感障碍周璇;王雪琦【期刊名称】《中国神经科学杂志》【年(卷),期】2003(19)2【摘要】越来越多证据表明 ,谷氨酸能和γ氨基丁酸能 (GABA)系统可能参与了抑郁症的发病过程。

如抗抑郁药可直接或间接降低谷氨酸NMDA受体的功能 ;NMDA受体拮抗剂具有抗抑郁作用 ;降低谷氨酸能活性或抑制谷氨酸受体相关信号转导的药物具有抗躁狂作用。

磁共振波谱的研究提示单相抑郁与皮质GABA 浓度的减少有关 ;抗抑郁药和情绪稳定剂可提高皮质的GABA浓度 ,并改善情感障碍病人GABA缺乏的状况。

因此研制作用于特异的谷氨酸受体和GABA受体的药物可能是未来抗抑郁药研究的热点。

【总页数】4页(P130-133)【关键词】谷氨酸;γ氨基丁酸能系统;情感障碍;NMDA受体;γ氨基丁酸;抑郁症;双相性情感障碍【作者】周璇;王雪琦【作者单位】第二军医大学精神卫生专业;第二军医大学神经生物学教研室【正文语种】中文【中图分类】R749.4【相关文献】1.肺炎并中枢神经系统症状患儿脑脊液中谷氨酸、γ-氨基丁酸含量的变化及其意义[J], 岳少杰;罗自强;虞佩兰;郑平2.抑郁症患者的血清谷氨酸及γ-氨基丁酸系统水平 [J], 廖继武; 王丝丝; 杨海华;温金峰; 马萍; 李從睿; 黄俏庭; 潘集阳3.经筋刺法结合加味芍药甘草汤对脑卒中后肢体痉挛患者肌张力及脑脊液γ-氨基丁酸、谷氨酸的影响 [J], 邵大飞4.平衡灸法结合功能锻炼治疗缺血性脑卒中后下肢痉挛性瘫痪疗效及对血清谷氨酸、γ-氨基丁酸水平的影响 [J], 熊丽;王伟贵;郝秀元;靳春蕾;霍丹;宋彩霞;陈国杰5.谷氨酸、γ-氨基丁酸在偏头痛模型PAG和TNC中的变化 [J], 张先元;张路平;陈强;严民力;周会霞;曹志坚;章正祥因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

神经生物学神经生物学是研究神经系统的结构、功能和发展的科学领域。

神经生物学涉及的范围非常广泛,包括神经细胞的结构和功能,神经递质的合成、释放和作用,神经元之间的突触传递和信号整合,以及神经系统的发育、生长和再生等方面。

神经细胞是神经系统的基本组成单位,包括神经元和神经胶质细胞。

神经元具有特殊的形态和功能,其主要结构包括细胞体、树突、轴突和突触。

神经细胞之间通过突触相互连接,并且在突触处进行信息的传递和处理。

神经递质是神经元之间通信的物质,其发现和研究是神经生物学的重要里程碑之一。

神经递质包括多种类型,例如乙酰胆碱、多巴胺、谷氨酸等,它们通过神经元的轴突末端释放到突触间隙中,以影响下一个神经元的活动状态。

突触传递是神经元之间通信的基本机制。

当一个神经元受到刺激时,其轴突末端释放神经递质,该递质经过突触间隙作用于接收神经元的受体上,从而引起下一个神经元的反应。

突触传递的效果可以兴奋或抑制下一个神经元的活动,从而影响神经系统的整体功能。

神经系统的发育和生长是神经生物学中的一个重要研究方向。

神经系统的发育始于胚胎期,经历神经元产生、迁移、定位和突触形成等过程。

神经系统发育不仅受基因影响,还受外界环境的影响,如营养、药物等。

神经系统的再生能力也是神经生物学领域的研究重点之一。

神经系统的再生包括轻微损伤后的自我修复和严重损伤时的再生修复。

轻微损伤后的自我修复主要是通过神经元和神经胶质细胞的代谢和再生来实现的。

而严重的损伤需要通过干细胞治疗和再生医学等手段进行修复。

总之,神经生物学的研究对于揭示神经系统的结构、功能和发育具有重要意义,对于神经系统相关疾病的治疗和预防也有重要的指导意义。

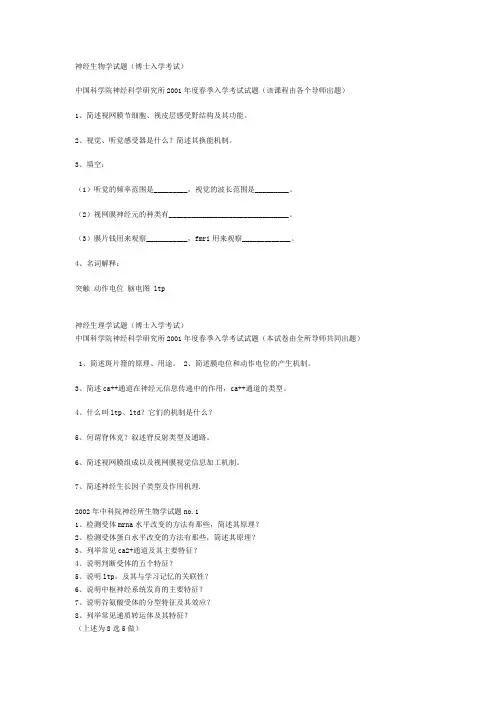

神经生物学试题(博士入学考试)

中国科学院神经科学研究所2001年度春季入学考试试题(该课程由各个导师出题)

1、简述视网膜节细胞、视皮层感受野结构及其功能。

2、视觉、听觉感受器是什么?简述其换能机制。

3、填空:

(1)听觉的频率范围是_________,视觉的波长范围是_________。

(2)视网膜神经元的种类有________________________________。

(3)膜片钱用来观察___________,fmri用来观察_____________。

4、名词解释:

突触动作电位脑电图 ltp

神经生理学试题(博士入学考试)

中国科学院神经科学研究所2001年度春季入学考试试题(本试卷由全所导师共同出题) 1、简述斑片箝的原理、用途。

2、简述膜电位和动作电位的产生机制。

3、简述ca++通道在神经元信息传递中的作用,ca++通道的类型。

4、什么叫ltp、ltd?它们的机制是什么?

5、何谓脊休克?叙述脊反射类型及通路。

6、简述视网膜组成以及视网膜视觉信息加工机制。

7、简述神经生长因子类型及作用机理.

2002年中科院神经所生物学试题no.1

1、检测受体mrna水平改变的方法有那些,简述其原理?

2、检测受体蛋白水平改变的方法有那些,简述其原理?

3、列举常见ca2+通道及其主要特征?

4、说明判断受体的五个特征?

5、说明ltp,及其与学习记忆的关联性?

6、说明中枢神经系统发育的主要特征?

7、说明谷氨酸受体的分型特征及其效应?

8、列举常见递质转运体及其特征?

(上述为8选5做)。

情绪记忆的海马突触可塑性机制研究 一、本文概述 情绪记忆是人类心智中至关重要的一部分,它深刻影响着我们的决策、行为和社交互动。情绪记忆如何在神经层面上形成、存储和回忆,仍是神经科学领域的一个核心问题。近年来,海马体在情绪记忆处理中的角色日益受到关注,尤其是海马突触可塑性机制,被认为是情绪记忆形成的神经基础。本文旨在探讨情绪记忆的海马突触可塑性机制,以期增进我们对情绪记忆神经机制的理解,为相关神经精神疾病的治疗提供新的思路和方法。 我们将简要介绍情绪记忆的基本概念和海马体在情绪记忆中的作用。接着,我们将深入探讨海马突触可塑性机制,包括长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)等关键过程,并阐述它们在情绪记忆形成中的作用。我们将分析不同情绪刺激对海马突触可塑性的影响,以及这种影响如何进一步塑造情绪记忆。我们还将讨论海马突触可塑性机制在情绪记忆提取和消退过程中的作用。 我们将总结目前的研究成果,并展望未来的研究方向。通过本文的阐述,我们期望能够为读者提供一个全面而深入的理解,关于情绪记忆的海马突触可塑性机制如何影响我们的情绪体验和记忆形成。我们也希望本文能激发更多的研究兴趣,推动情绪记忆神经机制的深入研究,为神经科学的发展做出贡献。 二、情绪记忆与海马突触可塑性概述 情绪记忆是人类心理活动中不可或缺的一部分,它涉及个体对情感性事件的记忆和再体验。这类记忆通常具有强烈的个人化色彩,并可在特定的情境下迅速唤起,对个体的行为和决策产生深远影响。情绪记忆的形成和存储机制一直是神经科学领域的研究热点,海马突触可塑性被认为是其关键机制之一。 海马体作为大脑中的一个重要结构,不仅与空间记忆和情景记忆的形成密切相关,还在情绪记忆的处理中发挥着关键作用。研究表明,情绪刺激可以影响海马体的神经活动,进而改变其突触连接的可塑性。这种可塑性变化可能通过长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)等突触可塑性机制实现,这些机制在突触连接强度和效率的调整中起到关键作用。 具体来说,当个体经历情感性事件时,相关的情绪信息会被编码并存储在海马体中。这一过程中,海马突触会根据情绪刺激的性质和强度进行相应的调整,形成特定的突触连接模式。这些模式在后续的回忆和再体验过程中被激活,使个体能够重新体验到当时的情感状态。海马突触可塑性不仅是情绪记忆形成的基础,也是其能够被长期存储和稳定保持的关键。 尽管情绪记忆与海马突触可塑性之间的关系已经得到了广泛的认可和研究,但其具体的分子机制和神经生物学基础仍不完全清楚。未来的研究需要进一步深入探索情绪记忆的形成和存储机制,以期更好地理解人类情感的本质和调控方式。

神经生物学题目:突触传递研究的进展学号:曹燕姓名:201240710374突触传递研究的进展摘要:最近的几年里,科研人员一直致力于突触传递机制的研究,他们对有关的各种生物现象中寻找突触传递在其中的机制。

关键词:突触可塑性;视网膜;调控机制;伏隔核谷氨酸能;可卡因;脑胶质瘤致癫病;1视网膜突触可塑性调控机制研究进展突触可塑性的变化影响着中枢神经系统的发育,损伤和修复等多种功能。

研究发现,在视网膜发育、损伤修复过程中可出现突触可塑性改变,而自发性眼波、光线刺激、视觉经验、神经营养因子和胶质细胞等因素均参与了视网膜突触可塑性的调节。

突触连接的改变是经验依赖性脑神经回路重排的基础,突触可塑性的变化影响着神经系统的发育,神经的损伤和修复等多种脑功能,目前突触可塑性的调节机制还未完全阐明。

近30 多年来,对于视觉系统发育和可塑性的研究取得了很大的发展,尤其是对于视神经突触水平的变化有了较清晰的认识,但还有很多问题尚待深入研究:各种神经生长因子参与视觉发育可塑性的确切机制;在基因水平上还需进一步通过对多种相关基因的反应时程和强度进行分析, 研究其对视网膜突触可塑性的影响;视网膜突触可塑性中胶质细胞增殖、分裂、分泌生物活性物质等功能的调控。

随着脑科学、发育生物学及神经生物学等边缘学科的迅猛发展,相信不远的将来,人类一定会在该领域取得突破性进展,并给治疗相关视网膜疾病及视网膜损伤后的修复治疗研究提供新思路和理论依据。

2兴奋性突触传递对tau蛋白表达和省略响及其在阿尔茨海默病发病中的作用兴奋性突触传递是神经元最基本的功能,NMDA受体(NMDAR)是神经系统中最主要的兴奋性离子型受体之一,其在学习记忆,突触可塑性,神经发育等方面具有重要作用,但NMDA受体过度激活导致谷氨酸聚集于突触间隙所诱导的神经毒性作用也是许多神经退行性疾病的共同发病机制。

阿尔茨海默病( AD)是成人痴呆症最主要的病因,其中tau蛋白过度磷酸化和聚集是AD脑内的主要病理特征之一。