谷氨酸受体G蛋白

- 格式:pdf

- 大小:181.26 KB

- 文档页数:6

神经递质和受体的分类和作用机制神经递质和受体是神经系统中重要的组成部分,它们与神经元之间进行信息传递,调节睡眠、情绪、记忆、运动等生理过程。

本文将介绍神经递质和受体的分类和作用机制。

一、神经递质的分类神经递质是指在神经元之间传递信息的化学物质。

根据化学性质和功能,神经递质可以分为以下几类:1.单胺类神经递质单胺类神经递质主要包括:去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺等。

它们分别由去甲肾上腺素能神经元、多巴胺能神经元和5-羟色胺能神经元释放,作用于相应的受体。

2.乙酰胆碱类神经递质乙酰胆碱是一种重要的神经递质,在神经系统中的作用非常广泛,如调节肌肉收缩、促进记忆和学习等。

乙酰胆碱主要由乙酰胆碱能神经元释放,作用于乙酰胆碱受体。

3.氨基酸类神经递质氨基酸类神经递质包括:谷氨酸、γ-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸等。

谷氨酸和甘氨酸主要作为兴奋性神经递质,而GABA则是一种抑制性神经递质。

它们分别由谷氨酸能神经元、GABA能神经元和甘氨酸能神经元释放,作用于相应的受体。

4.肽类神经递质肽类神经递质是由多肽合成酶合成的,如神经肽Y、降钙素、神经酰胺等。

它们分别由相应的神经元释放,作用于相应的受体。

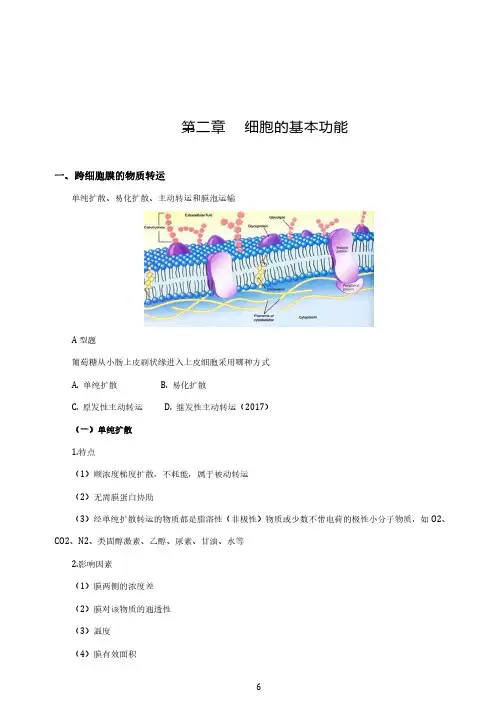

二、受体的分类受体是神经递质作用的靶点,分为离子通道型受体和G蛋白偶联型受体两种。

1.离子通道型受体离子通道型受体分为硬膜下蛋白质受体、离子型谷氨酸受体、非NMDA型谷氨酸受体、GABA受体等。

它们是由蛋白质组成的离子通道,受体激活后,离子通道打开,离子流入或流出神经元,从而改变神经元的兴奋性或抑制性。

2.G蛋白偶联型受体G蛋白偶联型受体是膜上七次跨膜的蛋白质,由三部分组成:外部受体结构、七次跨膜蛋白和内部酶或离子通道。

激活这种受体的神经递质结合外部受体结构后,激活内部酶或离子通道,从而改变神经元的兴奋性或抑制性。

三、作用机制神经递质和受体的作用机制有以下两种:1.兴奋性或抑制性神经递质的作用兴奋性神经递质的作用机制是通过打开或关闭离子通道,增加或减少神经元膜的通透性,使离子流入或流出神经元,提高神经元兴奋性。

G蛋白偶联受体及其信号转导与疼痛综述:孙磊审校:曾帮雄G蛋白是细胞信息传递的基本中间物质。

许多研究表明[1]在很多细胞,突触后细胞缓慢的电位改变或根本观察不到电位改变,这与刺激突触前细胞形成了鲜明对比。

突触后细胞则是通过第二信使和酶的活化来调节其胞内的生化过程。

突触后细胞上的慢反应受体称为代谢型受体。

G蛋白相关受体家族属此型受体且最大。

本文综述G蛋白偶联受体及其信号转导在临床疼痛中的意义。

一、G蛋白的分子生理学—G蛋白循环[2-7]G蛋白循环可描述为一系列相对独立的步骤。

“G蛋白”系因能通过三磷酸鸟苷[GTP]的结合与水解以限制其作用时间而得名。

第一步:排列于细胞表面的特殊受体识别配体,一旦结合此配体发生形态改变,使受体激活特定等级的G蛋白。

G蛋白激活的关键是受体一配体刺激引起的GTP转化为5-二磷酸鸟苷[GDP]的过程(第二步)。

此转变受GDP水解速率控制。

一旦激活后G蛋白可自由弥散入细胞膜与效应蛋白相遇(第三步)。

通常这些效应蛋白是细胞内的酶或细胞膜上的离子通道。

这一步调节效应蛋白,产生酶的激话与抑制离子通道的开放与关闭等。

并改变细胞内第二信使浓度和细胞膜电位。

G蛋白保持着激活状态,直到将GTP末端磷酸盐水解为GDP,G蛋白失活后和GDP与另一受体配体结合进入下次循环。

通常G蛋白有三大特征:1放大作用:激活靶细胞上的一个受体可激活500个G蛋白,使得由一个G蛋白调节效应蛋白在其失活前可产生大量的第二信使。

2 G蛋白的由于减慢GTP 水解的速率而产生“作用时间延长”。

3自我调控,G蛋白被激活后必须自我关闭,否则将持续地产生放大作用。

二、G蛋白偶联受体激活蛋白级联反应突触后细胞上的受体多属于G蛋白偶联受体家族[5],这些受体的活动需要一系列被称为G 蛋白的分子有序地参与,G蛋白通过和其他细胞内成分相互作用引起第二信使水平的变化或离子通道的激活等反应。

(同上G蛋白循环)三、G蛋白偶联受体具有共同结构特点G蛋白偶联受体间高度的同源性反映在它有共同的预测结构,它们均有7个跨膜段,所以又称为7次跨膜受体,它们都有一个大小变化很大的细胞外N末端和一个胞浆内C末端,按其结合区域有G蛋白偶联受体配体结合域;G蛋白偶联受体与G蛋白作用的胞内结构域等。

收稿日期:2012-12-28基金项目:国家科技重大专项(2012ZX09304011;2013ZX09507002);上海市科学技术委员会基金项目(11DZ2292200)第一作者:王浩男(1987-),男,博士生,E-mail: wanghaonan0611@*通信作者:王明伟(1956-),男,博士,研究员,E-mail: wangmw@G 蛋白偶联受体别构调节剂王浩男,杨德华,王明伟*(中国科学院上海药物研究所国家新药筛选中心,上海 201203)摘要:G 蛋白偶联受体的别构调节剂可以结合到受体的别构调节位点上,导致后者构象改变,进而影响正性结合位点的构象,发挥调节正位配体亲和力和/或效能的作用。

别构调节剂的作用方式与传统药物有所不同,具有许多明显的优势。

随着对别构调节机制认识的不断深入,以其为靶标制定开发策略,进行定向筛选和结构改造,有望发现具有新作用机理的治疗药物。

关键词:G 蛋白偶联受体;别构调节剂;正性结合位点;别构调节位点Allosteric modulators of G-protein coupled receptorsWANG Haonan, YANG Dehua, WANG Mingwei *(The National Center for Drug Screening, Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences,Shanghai 201203, China)Abstract: Allosteric modulators of G-protein coupled receptors are capable of inducing conformationalchanges that are transmitted to the orthosteric site. They can not only regulate orthosteric ligand binding and/or its efficacy but also act in manners that are different from the classic drugs, thereby demonstrating many distinct advantages. With deepening of our understanding concerning the actions of allosteric regulation, agents of novel therapeutic mechanisms are expected to be unmasked while implementing the development strategy on allosteric modulators.Key words: G-protein coupled receptor; allosteric modulator; orthosteric site; allosteric site生物大分子如酶[1]和受体[2]都能被别构调节。

简述传出神经受体的主要分类

传出神经受体是指位于神经元末梢的膜蛋白质,能够感受神经递质的作用并将其转化为细胞内信号,从而引起神经元的兴奋或抑制。

根据其结构和功能的不同,传出神经受体可以分为以下几类。

1.离子通道受体

离子通道受体是一种膜蛋白质,能够感受神经递质的作用并打开或关闭离子通道,从而改变细胞膜的电位。

离子通道受体包括乙酰胆碱受体、谷氨酸受体、GABA受体等。

2.酪氨酸激酶受体

酪氨酸激酶受体是一种膜蛋白质,能够感受神经递质的作用并激活细胞内的酪氨酸激酶,从而引起一系列的信号转导。

酪氨酸激酶受体包括神经生长因子受体、胰岛素受体等。

3.七膜通道受体

七膜通道受体是一种膜蛋白质,能够感受神经递质的作用并激活细胞内的G蛋白,从而引起一系列的信号转导。

七膜通道受体包括肾上腺素受体、多巴胺受体、5-羟色胺受体等。

4.鸟苷酸酶联接受体

鸟苷酸酶联接受体是一种膜蛋白质,能够感受神经递质的作用并激活细胞内的鸟苷酸酶,从而降解细胞内的第二信使。

鸟苷酸酶联接受体包括肾上腺素受体、多巴胺受体、5-羟色胺受体等。

传出神经受体的分类是根据其结构和功能的不同而划分的,不同类型的传出神经受体在神经递质的作用下,能够引起不同的细胞内信号转导,从而影响神经元的兴奋或抑制。

受体分类:

(1)门控离子通道型受体:存在于快速反应细胞的膜上,由单一肽链4次穿透细胞膜形成1个亚单位,并由4到5个亚单位组成穿透细胞膜的离子通道,受体激动时离子通道开放,使细胞膜去极化或超极化,引起兴奋或抑制效应。

如N型乙酰胆碱、脑内GABA、甘氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸等受体。

(2)G- 蛋白偶联受体:结构为单一肽链7次跨膜,胞内部分有鸟苷酸结合调节蛋白(G-蛋白)的结合区,药物激活受体后,可通过兴奋性G-蛋白(Gs)或抑制性G- 蛋白(Gi)的介导,使cAMP增加或减少,引起兴奋或抑制效应。

这类受体最多,数十种神经递质及多肽激素类的受体需要G-蛋白介导其细胞作用,如肾上腺素受体、M型乙酰胆碱受体、阿片受体、前列腺素受体等。

(3)具有酪氨酸激酶活性的受体:由三部分组成,细胞外有一段与配体结合区,中段穿透细胞膜,胞内区段有酪氨酸激酶活性,能促其本身酪氨酸残基的自我磷酸化而增强此酶活性,再促使其他底物酪氨酸磷酸化,激活胞内蛋白激酶,增加DNA及RNA合成,加速蛋白合成,从而产生细胞生长分化等效应。

如胰岛素、胰岛素样生长因子、上皮生长因子、血小板生长因子的受体。

(4)细胞内受体:甾体激素的受体存在于细胞浆内,与相应甾体结合后进入核内,与DNA结合区段结合,促进转录及其后的某种活性蛋

白增生。

甲状腺素受体存在于细胞核内,功能大致相同。

细胞内受体触发的细胞效应很慢,需若干小时。

受体类型-药士考试辅导受体类型是药士考试复习需要了解的药理学知识,医学教育|网整理了相关知识,供广大考生参考学习。

根据受体蛋白结构、信息传导过程、效应性质、受体位置等特点,受体大致可分为下列4类:1. 含离子通道的受体又称直接配体门控通道型受体,它们存在于快速反应细胞的膜上,由单一肽链反复4次穿透细胞膜形成1个亚单位,并由4~5个亚单位组成穿透细胞膜的离子通道,受体激动时离子通道开放使细胞膜去极化或超极化,引起兴奋或抑制效应。

最早发现的N型乙酰胆碱受体就是由α×2、β、γ、δ5个亚单位组成的钠离子通道,在α亚单位上各有一个乙酰胆碱结合点(图2-13A)与乙酰胆碱结合后,钠离子通道开放,胞外钠离子内流、细胞膜去极化、肌肉收缩。

这一过程在若干毫秒内完成(钠离子通道开放时间仅1ms)。

脑中γ氨基丁酸(GABA)受体情况类似,其他如甘氨酸、谷氨酸、天门冬氨酸受体都属于这一类型。

2.G-蛋白偶联受体这一类受体最多,数十种神经递质及激素的受体需要G-蛋白介导其细胞作用,例如肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺、M-乙酰胆碱、阿片类、嘌呤类、前列腺素及一些多肽激素等的受体,这些受体结构非常相似,都为单一肽链形成7个α-螺旋来回穿透细胞膜,N-端在细胞外,C-端在细胞内,这两段肽链氨基酸组成在各种受体差异很大,与其识别配体及转导信息各不相同有关。

胞内部分有G-蛋白结合区(图2-13B)。

G-蛋白(G-protein)是鸟苷酸结合调节蛋白的简称,存在于细胞膜内侧,由三个亚单位组成医学|教育网搜集整理。

主要有两类,其一为兴奋性G-蛋白(GS),霍乱弧菌毒素能使之活化,激活腺苷酸环化酶(AC);另一为抑制性G-蛋白(Gi),抑制AC,百日咳杆菌素抑制之。

G-蛋白还介导心钠素及NO对鸟苷酸环化酶(GC)的激活作用。

此外G-蛋白对磷脂酶C、磷脂酶A2、Ca2+、K+离子通道等有重要调节作用。

一个受体可激活多个G-蛋白,一个G-蛋白可以转导多个信息给效应机制,调节许多细胞功能。

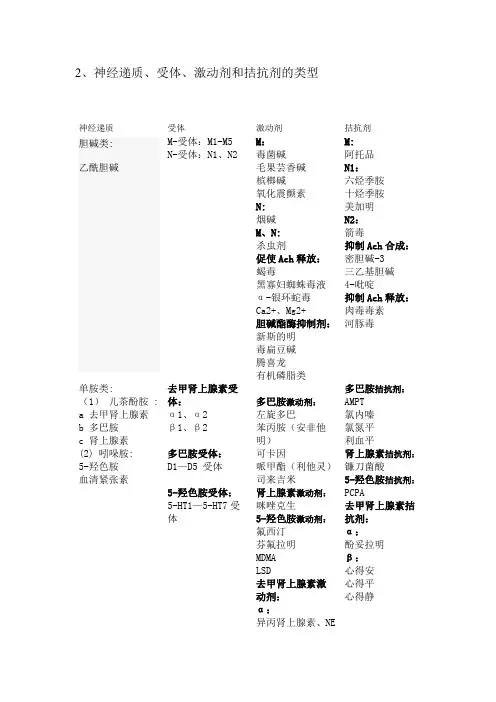

2、神经递质、受体、激动剂和拮抗剂的类型神经递质受体激动剂拮抗剂胆碱类:乙酰胆碱M-受体:M1-M5N-受体:N1、N2M:毒菌碱毛果芸香碱槟榔碱氧化震颤素N:烟碱M、N:杀虫剂促使Ach释放:蝎毒黑寡妇蜘蛛毒液α-银环蛇毒Ca2+、Mg2+胆碱酯酶抑制剂:新斯的明毒扁豆碱腾喜龙有机磷脂类M:阿托品N1:六烃季胺十烃季胺美加明N2:箭毒抑制Ach合成:密胆碱-3三乙基胆碱4-吡啶抑制Ach释放:肉毒毒素河豚毒单胺类:(1)儿茶酚胺 :a 去甲肾上腺素b 多巴胺c 肾上腺素(2) 吲哚胺:5-羟色胺血清紧张素去甲肾上腺素受体:α1、α2β1、β2多巴胺受体:D1—D5 受体5-羟色胺受体:5-HT1—5-HT7受体多巴胺激动剂:左旋多巴苯丙胺(安非他明)可卡因哌甲酯(利他灵)司来吉米肾上腺素激动剂:咪唑克生5-羟色胺激动剂:氟西汀芬氟拉明MDMALSD去甲肾上腺素激动剂:α:异丙肾上腺素、NE多巴胺拮抗剂:AMPT氯内嗪氯氮平利血平肾上腺素拮抗剂:镰刀菌酸5-羟色胺拮抗剂:PCPA去甲肾上腺素拮抗剂:α:酚妥拉明β:心得安心得平心得静β:NE、E氨基酸类:(1)抑制性氨基酸类:甘氨酸(2) 兴奋性氨基酸类:谷氨酸天冬氨酸谷氨酸门控离子通道受体:NMDA受体非NMDA受体(AMPA受体、KA受体)G蛋白耦联谷氨受体:ACPD受体L-AP4 NMDA受体谷氨酸激动剂:NMDAAMPA红藻氨酸γ-氨基丁酸激动剂:毒蝇蕈醇巴氯芬苯二氮卓类巴比妥酸盐类固醇谷氨酸拮抗剂:AP5酒精PCPγ-氨基丁酸拮抗剂:荷牡丹碱 CGP335348印防己毒素烯丙基甘氨酸甘氨酸拮抗剂:士的宁多肽类:神经肽类阿片肽类胃肠肽类激肽类阿片肽类受体:κ、δ、μ阿片肽类激动剂:吗啡海洛因杜冷丁芬太尼美沙酮阿片肽类拮抗剂:纳洛芬纳洛酮纳曲酮其他:前列腺素组胺内皮源性舒张因子(NO、CO)核苷类核苷类的阻断剂:咖啡因NO的拮抗剂:L-NAME(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

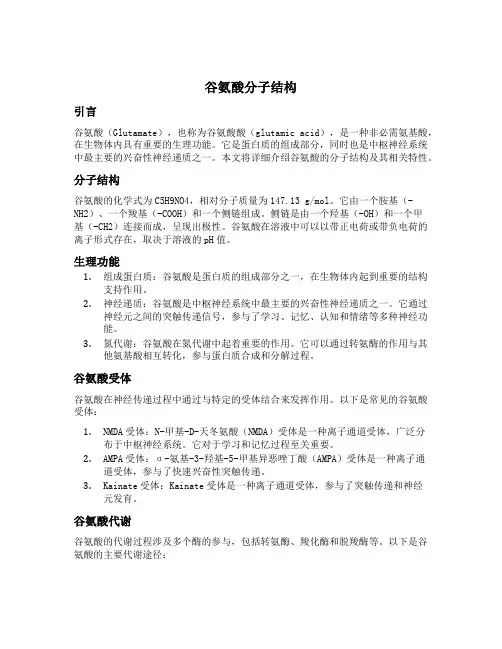

谷氨酸分子结构引言谷氨酸(Glutamate),也称为谷氨酸酸(glutamic acid),是一种非必需氨基酸,在生物体内具有重要的生理功能。

它是蛋白质的组成部分,同时也是中枢神经系统中最主要的兴奋性神经递质之一。

本文将详细介绍谷氨酸的分子结构及其相关特性。

分子结构谷氨酸的化学式为C5H9NO4,相对分子质量为147.13 g/mol。

它由一个胺基(-NH2)、一个羧基(-COOH)和一个侧链组成。

侧链是由一个羟基(-OH)和一个甲基(-CH2)连接而成,呈现出极性。

谷氨酸在溶液中可以以带正电荷或带负电荷的离子形式存在,取决于溶液的pH值。

生理功能1.组成蛋白质:谷氨酸是蛋白质的组成部分之一,在生物体内起到重要的结构支持作用。

2.神经递质:谷氨酸是中枢神经系统中最主要的兴奋性神经递质之一。

它通过神经元之间的突触传递信号,参与了学习、记忆、认知和情绪等多种神经功能。

3.氮代谢:谷氨酸在氮代谢中起着重要的作用。

它可以通过转氨酶的作用与其他氨基酸相互转化,参与蛋白质合成和分解过程。

谷氨酸受体谷氨酸在神经传递过程中通过与特定的受体结合来发挥作用。

以下是常见的谷氨酸受体:1.NMDA受体:N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体是一种离子通道受体,广泛分布于中枢神经系统。

它对于学习和记忆过程至关重要。

2.AMPA受体:α-氨基-3-羟基-5-甲基异恶唑丁酸(AMPA)受体是一种离子通道受体,参与了快速兴奋性突触传递。

3.Kainate受体:Kainate受体是一种离子通道受体,参与了突触传递和神经元发育。

谷氨酸代谢谷氨酸的代谢过程涉及多个酶的参与,包括转氨酶、羧化酶和脱羧酶等。

以下是谷氨酸的主要代谢途径:1.转氨作用:谷氨酸可以通过转氨作用与其他氨基酸相互转化。

例如,它可以与丙酮酸转化为天门冬氨酸。

2.谷氨酸脱羧:谷氨酸脱羧是将谷氨酸转化为α-酮戊二酸的过程,由谷氨酸脱羧酶催化。

3.谷胱甘肽合成:谷胱甘肽是一种重要的抗氧化剂,可以通过谷胱甘肽合成途径从谷氨酸合成。

G-蛋白耦联受体的信号转导途径G-蛋白耦联受体信号转导的主要途径:已知有100多种配体可通过G蛋白耦联受体实现跨膜信号转导,包括生物胺类激素如肾上腺素、去甲肾上腺素、组胺、5-羟色胺,肽类激素如缓激肽、黄体生成素、甲状旁腺激素,以及气味分子和光量子等。

根据效应器酶以及胞内第二信使信号转导成分的不同,其主要反应途径有以下两条:(1)受体-G蛋白-Ac途径:激素为第一信使,带着内外界环境变化的信息,作用于靶细胞膜上的相应受体,经G-蛋白耦联,激活膜内腺苷酸环化酶(Ac),在Mg2+作用下,催化ATP转变为环磷酸腺cAMP,则细胞内的cAMP作为第二信使,激活cAMP依赖的蛋白激酶(PKA),进而催化细胞内多种底物磷酸化,最后导致细胞发生生物效应,如细胞的分泌,肌细胞的收缩,细胞膜通透性改变,以及细胞内各种酶促反应等。

(2)受体-G蛋白PLC途径:胰岛素、缩宫素、催乳素,以及下丘脑调节肽等与膜受体结合使其活化后,经G蛋白耦联作用,激活膜内效应器酶——磷脂酶C(PLC),它使磷脂酰二磷酸肌醇(PIP2)分解,生成三磷酸肌醇(IP3)和二酰甘油(DG)。

医学|教育网收集整理IP3和DG作为第二信使,在细胞内发挥信息传递作用。

IP3首先与内质网外膜上的Ca2+通道结合,使内质网释放Ca2+入胞浆,导致胞浆内Ca2+浓度明显增加,Ca2+与细胞内钙调蛋白(CAM)结合,激活蛋白激酶,促进蛋白质酶磷酸化,从而调节细胞的功能活动。

DG的作用主要是特异性激活蛋白激酶C(PKC)。

PKC与PKA一样可使多种蛋白质或酶发生磷酸化反应,进而调节细胞的生物效应。

G蛋白偶联受体的结构G蛋白( G - pro te in /GTP bind ing pro tein)是能与鸟嘌呤核苷酸结合, 具有水解GTP生成GDP即具有GTP 酶( GTPase)活性的蛋白, 位于细胞膜胞浆面的外周蛋白, 一般是指与膜受体偶联的异源三聚体, 由3亚基组成, 它们是A亚基( 45kD) 、B 亚基( 35kD)、C亚基( 70kD) 。

G蛋白偶联受体的研究进展李聪慧;崔诗遥;顾燕燕;解鸿青;屠振力;时连根【摘要】G蛋白偶联受体(GPCRs)是细胞信号传导领域的一类重要的蛋白质分子,被广泛应用于生物细胞信号传导研究以及药物筛选开发中.本文综述了GPCR的特征、分类、信号转导机制、在药物筛选开发中应用等研究进展,并对GPCR功能筛选平台、用非放射性实验取代放射性实验、受体二聚化现象、受体结构等研究热点问题进行了讨论与展望.【期刊名称】《蚕桑通报》【年(卷),期】2019(050)002【总页数】5页(P4-7,15)【关键词】G蛋白偶联受体;信号传导;药物筛选;二聚化现象【作者】李聪慧;崔诗遥;顾燕燕;解鸿青;屠振力;时连根【作者单位】浙江大学动物科学学院,浙江杭州 310058;浙江大学动物科学学院,浙江杭州 310058;浙江大学动物科学学院,浙江杭州 310058;浙江大学动物科学学院,浙江杭州 310058;浙江大学动物科学学院,浙江杭州 310058;浙江大学动物科学学院,浙江杭州 310058【正文语种】中文【中图分类】Q511 G蛋白偶联受体的特性与种类1.1 G蛋白偶联受体的特性G蛋白偶联受体(G protein coupled receptor,GPCRs)是一类高度保守、存在于细胞表面的膜蛋白超级家族,其数目和种类在细胞表面受体中为最多。

在从低等真菌到高等哺乳动物的生物体中,广泛存在有GPCR,它通过与G蛋白的偶合来调节胞内相关酶的活性,以此产生第二信使而将配体信号从胞外跨膜传递到胞内,使细胞的功能活性发生改变,最终对生物体的生长发育、生殖、滞育、摄食、代谢以及行为等起到调控作用。

GPCR由一条肽链组成,包含七个α螺旋跨膜结构域,这七个α螺旋跨膜结构域将受体分割为胞外N端、3个胞外环、胞内C端和3个胞内环。

受体的胞外部分常带有糖基化修饰,胞外环上存在的两个高度保守的半胱氨酸残基,可以通过形成二硫键对受体空间结构起稳定作用。

伽马氨基丁酸(gamma-aminobutyric acid,简称GABA)系统是一种重要的神经递质系统,它在中枢神经系统中起着调节神经传递和控制神经兴奋性的重要作用。

在人体中,GABA系统主要由两类成分组成:

GABA合成酶(glutamic acid decarboxylase,简称GAD):GAD是一种酶,它能够催化谷氨酸(glutamic acid)转化为GABA。

人体中有两个亚型的GAD,分别为GAD65和GAD67。

GABA受体:GABA受体分为两种类型,即GABA-A受体和GABA-B受体。

GABA-A 受体是一种离子通道受体,它能够介导快速的离子通道传递。

GABA-B受体则是一种G蛋白偶联受体,它能够介导慢速的信号传递。

在神经系统中,GABA通过与GABA受体结合,抑制神经元的兴奋性。

这一过程使得GABA系统在调节中枢神经系统的神经传递、控制情绪、调节睡眠以及抑制痛觉等方面发挥重要作用。

此外,GABA系统还与多种精神疾病和神经系统疾病的发生发展有关,如焦虑症、抑郁症、癫痫等。

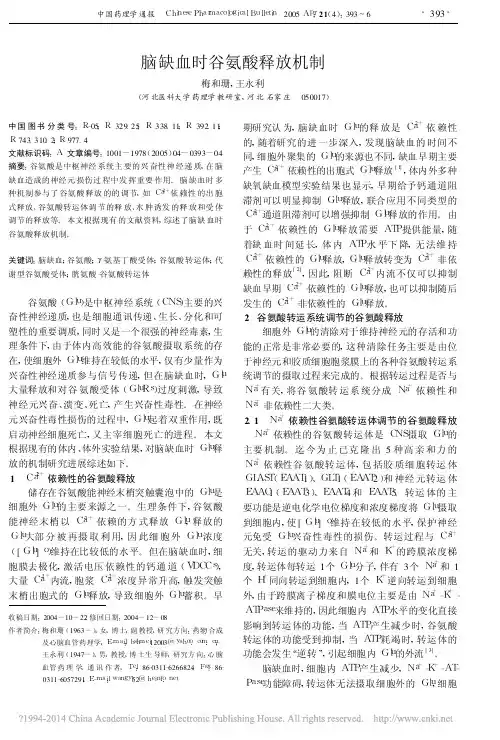

谷氨酸受体:G 蛋白、致癫痫作用、麻醉药及其相互作用一、摘要谷氨酸受体可分为两种类型:离子型谷氨酸受体和G蛋白偶联受体 (GPRC) 或亲代谢型受体 (mGluRs). 我们的研究证实,激活大脑皮质神经元 mGluRs 1受体引起的兴奋作用可以导致癫痫。

近年来研究也揭示麻醉药具有可以调节G蛋白受体的功能。

例如:局麻药利多卡因可以抑制mGluR 兴奋介导的致癫痫作用。

其它研究表明麻醉药抑制GPRC 调节的呼吸道平滑肌收缩作用(Sakihara 等, 2004) 。

麻醉药与G蛋白受体间的相互作用机制尚未完全阐明。

初步研究发现,麻醉药抑制Gα或Gβγ亚单位激活的信号转导蛋白如磷脂酶C(Pabelick 等, 2001)、蛋白激酶C Kamatchi et al., 2001)及离子通道(Yamkage 1992)。

一些证据也表明对GPRC复合体直接的麻醉作用(Nietgen 等, 1998)涉及了在Gα亚单位核苷酸结合位点上对核苷酸交换的直接抑制作用 (Pentyala 等, 1999, Striff 等 2003)。

麻醉药也具有结合细胞膜上GPRC的作用,提示其对异源三聚体G蛋白偶联受体具有抑制作用,而与G蛋白内在活性无关(Ishizawa et al., 2000)。

本文阐述兴奋性GPRC特别是mGluRs引起癫痫的信号机制。

这些可为讨论麻醉药的作用提供背景资料。

二、与癫痫有关的两种主要脑电波癫痫神经冲动放电是大脑皮层神经元的大量同步发放(McCormick & Contreras, 2001)。

有两种同步放电类型:第一种是短时放电(少于500ms),在癫痫患者偶尔出现,无典型临床表现,因此称作“发作间尖峰”(Zifkin & Cracco, 1990)。

第二种是长时放电(数秒) ,与癫痫的临床发作与持续有关,也被称作“发作放电”。

在离体海马脑片,可以通过药理学实验方法来诱导出这两种类型的同步放电。

在海马脑片上,GABA能抑制作用被阻断时可同步促发发作间尖峰放电。

在该离体模型上的研究表明,海马CA3区锥体细胞间的谷氨酸能突触回路激活后,其引起的兴奋的发散可促发海马神经元的同步放电。

在缺少快GABA 能神经抑制作用的情况下,兴奋性的持续扩散必须依赖于完全的局部海马神经元的作用 (Traub & Wong, 1982)。

另有研究表明,通过激活突触后离子型谷氨酸受体(AMPA 和NMDA)回路,可以维持短时发作间放电。

因此,在发作间放电期间,完全阻断GABA A受体,会引起每一个锥体细胞上的突触回路同时激活。

用这种方法,发作间放电可以用来做为一种刺激海马CA3区单一神经元上谷氨酸突触回路,有效的、选择性的同步放电的实验工具 (e.g. Chuang et al., 2005)。

Control–GABAAblocker3HPG400 ms30 mV 在海马脑片,抑制性的降低产生短暂放电。

Ⅰ组mGluR 激动剂(S3HPG或 DHPG)可强有效诱导出发作性长时放电(Merlin& Wong, 1997; Rutecki 等, 2002; Taylor 等,1995)。

如图1所示,Ⅰ组mGluR 激动剂(3HPG)引起发作间尖锋逐渐延长,持续时间超过2秒。

另有数据表明,在没有GABA A受体抑制剂存在的情况下,单独应用Ⅰ组mGluR 激动剂足以在海马脑片促发长时的发作性的同步放电(图1).三、致癫痫的mGluR模型癫痫是大脑神经元反复放电而引起的脑功能紊乱。

“致癫痫”指的是正常大脑成为有癫痫样放电的过程(McNamara 等, 2006)。

多种原因如头部创伤、中风引起的大脑皮质损伤均可以导致癫痫的发生。

目前,损伤引起癫痫发作的细胞及分子机制尚不清楚。

由于Ⅰ组mGluR 可诱导发作性放电且其介导作用持续时间较长,因此这种模型用于研究致癫痫作用有其独到之处。

因为这种受体的固有配体是谷氨酸这种脑内最普遍存在的兴奋性递质,所以这种模型的临床相关性尚未探明。

但是,我们近来的研究发现,突触释放的谷氨酸可能通过Ⅰ组mGluR的介导作用而对脆性X染色体综合症(Fragile X syndrome)病人有致癫痫作用,进一步证实了这项研究可能的临床意义。

四、致癫痫的Ⅰ 组mGluR 模型:诱导作用将Ⅰ组mGluR 激动剂如DHPG加入到经过GABA A受体拮抗剂处理的海马脑片中,发作间短时放电可逐渐延长至持续时间超过2秒,该作用可持续约1小时。

这些延长的放电类似于发作性长时放电。

在其它实验中,在不用GABA A阻滞剂的情况下,DHPG 也能够诱导出海马脑片的同步放电。

这些同步放电最初少于300ms,类似于短时发作间放电的表现,然后逐渐延长,表现为发作性放电,时间可持续1小时。

从发作间到发作性放电的进行性转换阶段,称之为“诱导”。

发作性放电一旦被诱导出来,即是持续性的,Ⅰ组mGluRs 激动剂洗脱不能终止放电(Merlin & Wong, 1997)。

由于刺激Ⅰ组mGluRs可将正常状态的海马回路转变成持续的癫痫样放电状态,而且最初的刺激撤除以后仍能保持致癫痫作用,所以刺激Ⅰ组mGluRs可成为致癫痫模型。

由于在离体模型上激活Ⅰ组mGluR有致癫痫作用,而且其主要定位在研究比较透彻的皮层区域—CA3区,因此为研究DHPG诱导、Ⅰ组mGluR 介导的致癫痫作用的细胞及分子机制提供了有利条件。

我们对Ⅰ组mGluR 介导的发作性放电的诱导及维持的信号转导过程进行研究,有关的主要结果总结如下:诱导作用对mRNA翻译的抑制剂敏感:应用mRNA翻译的抑制剂茴香霉素与放线菌酮可以阻断海马脑片中DHPG介导的发作性放电的诱导作用。

因此该诱导作用依赖于mRNA翻译蛋白的合成。

ERK1/2的激活对诱导作用是必需的:在海马脑片,DHPG 引发ERK 1/2 激活的两种时相:第一、早期反应(受体依赖的):应用DHPG 大约5分钟后达到高峰,是在无神经冲动发放的状态下,由Ⅰ组mGluR 激活直接引发的。

第二、迟发反应(活性依赖的):是延迟反应,同步放电时伴随神经元放电。

早期的受体依赖反应是由酪氨酸激酶信号激活的,而延迟的活性依赖的反应可以被PKC的抑制剂抑制。

DPHG诱导的发作性放电是由受体依赖的ERK1/2的活化介导的,而与ERK1/2的活性依赖性作用无关。

因此,加入酪氨酸蛋白激酶抑制剂(只能阻断ERK1/2早期反应)可以阻断发作性放电的诱导作用。

相反,PKC抑制剂只能阻断ERK1/2的延迟部分,而不影响发作性放电的诱导。

这些结果显示Ⅰ组mGluR 介导的ERK1/2的激活作用对发作性放电的诱导是必需的,且这种激活作用能够在缺少突触兴奋或神经元活化的状态(即“静息”状态)下发生。

本结果与以前研究一致,表明DHPG介导的发作性放电在“静息”状态下也能够被诱导出来。

DHPG介导的发作性放电的静息诱导:在有iGluR阻滞剂(CNQX 和CPP,各 10 μM)存在的情况下,添加DHPG不能引起海马脑片的同步放电。

在检测静息诱导作用的实验中,DHPG应用于有iGluR阻滞剂的切片中30 - 60 分钟后,将DHPG 和 iGluR阻滞剂两者均洗脱,其后出现的同步放电成为长于2秒钟的发作性放电。

这些发作性放电与对照状态下(没有iGluR 阻滞剂存在的情况下)DHPG诱导的放电相似;而有Ⅰ组mGluR 阻滞剂时发作性放电可被抑制。

结果提示,发作性放电的诱导所必需的信号转导机制可单独由Ⅰ组mGluRs 的兴奋而激活,而不需要iGluR的激活或神经元放电。

其他的数据显示DHPG诱导的离子流,I mGluR(V),是发作性放电所必需的。

电压依赖的离子电流(I mGluR(V)),是由DHPG诱导,且是激活发作性放电所必需的:信号转导机制活化、发作性放电的诱导作用均能在静息状态和不依赖细胞数量活动情况下引出,这一发现提示可通过研究DHPG作用于海马CA3区锥体神经元来阐明发作性放电的诱导的细胞机制。

CA3区细胞对DHPG的主要反应表现为去极化的电压依赖的离子电流I mGluR(V)。

I mGluR(V)具有大约-10mV的反向电位;阈电位为-60mV,而且一旦被激活不会失活(Chuang 等, 2001)。

值得注意的是: I mGluR(V)使锥体神经元从单一的动作电位或成簇的2到4个时程少于50ms的动作电位变成节律性的时程长达2 – 7秒的放电周期,这种周期具有相似的间隔期(Chuang et al., 2001)。

另外, I mGluR(V)对于Ⅰ组mGluR 激活后引起的发作性放电的表达是必需的(Chuang et al., 2001)。

因此,从发作间期到发作性放电的转变需要依赖Ⅰ组mGluR 激活而出现的I mGluR(V)致癫痫的Ⅰ组mGluR 模型::维持作用Ⅰ组mGluR激动剂可诱导出发作性放电,并且激动剂洗脱后放电仍可持续数个小时。

如前所述,mRNA 转录抑制剂、ERK1/2抑制剂、酪氨酸激酶抑制剂均可以阻断DHPG诱导的发作性放电。

相反,发作性放电一旦被诱导出来,这些抑制剂均不能终止放电。

然而,Ⅰ组mGluR 受体拮抗剂和可抑制I mGluR(V)的利多卡因均可以阻断发作性放电。

Ⅰ组mGluR拮抗剂可逆性抑制发作性放电:4CPG是广谱的Ⅰ组mGluR 拮抗剂,400μM的4CPG可以可逆性抑制DHPG诱导的发作性放电 (Merlin & Wong, 1997) 。

Ⅰ组mGluR 的激活对于维持发作性放电是必需的。

Ⅰ组mGluR 激活后的反应可在缺乏外源性激动剂的情况下维持,表明在发作性放电持续期间内的Ⅰ组mGluR 激活是通过突触释放的谷氨酸所介导的。

进一步研究表明,突触Ⅰ组mGluR在 DHPG诱导作用下,其反应增强以维持发作性放电。

发作性放电随着I mGluR(V)被抑制而减弱:我们发现,细胞内QX-314(利多卡因的衍生物)可阻断海马CA3区锥体细胞中DHPG诱导的 I mGluR(V )。

细胞外利多卡因(10 μM)可以阻断I mGluR(V),抑制DHPG诱导的发作性放电(Bianchi et al., 2006b)。

利多卡因的这种作用是特异性的,因为其(10 μM)对同样脑片上引发的发作间尖峰放电的持续时间没有显著的影响。

麻醉药、G蛋白偶联受体的相互作用我们的研究结果表明,利多卡因可抑制mGluR介导的癫痫发生,这种抑制作用是麻醉药与G蛋白偶联受体(GPRC)相互作用的一个例证。

其他研究也提示,局麻药例如丁卡因、利多卡因和布比卡因均可通过激活GTP的水解而与GPRC相互作用。

另外,Hollmann等(2000)与Nietgen等(1997)研究发现,局麻药可通过Gαq亚单位靶点与多种G蛋白偶联受体相互作用。