丹参素药理作用与化学合成的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:43.52 KB

- 文档页数:10

丹參對心血管疾病藥理作用的現代研究進展丹參(radix salviae miltiorrhizae)為唇形科植物丹參(salvie miltiorrhiza bunge)的干燥根和根莖。

根據文獻, 丹參首載於《神農本草經》其次見於《吳普本草》、《名醫別錄》等古本草專注。

在《神農本草經》記載, 丹參被列為上品, “主心腹邪氣, 腸鳴幽幽如走水, 寒熱積聚, 破症除瘕, 止煩滿, 益氣。

”明代李時珍《本草綱目》對丹參的功效已涉及多方面, 不值用于“主心腹邪氣, 補心定志, 寧心安神”, 並有“安生胎, 落死胎; 止血崩帶下, 調婦女經脉不勻, 活心通心包絡, 主養陰血”等功效。

据《中華人民共和國藥典》歸納丹參的性質和功用為, “其味苦, 性微寒, 歸心肝二經, 具有祛瘀上痛, 活血通經, 清心除煩等功效。

”在《中華本草》中, 有“一味丹參, 功同四物”之說, 補血生血, 功過歸地; 調血斂血, 力堪芍藥; 逐血生新, 力倍川芎。

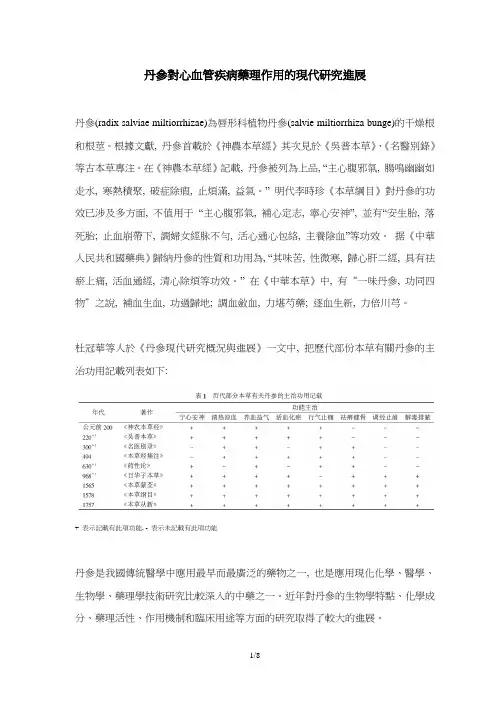

杜冠華等人於《丹參現代研究概況與進展》一文中, 把歷代部份本草有關丹參的主治功用記載列表如下:+ 表示記載有此項功能, - 表示未記載有此項功能丹參是我國傳統醫學中應用最早而最廣泛的藥物之一, 也是應用現化化學、醫學、生物學、藥理學技術研究比較深入的中藥之一。

近年對丹參的生物學特點、化學成分、藥理活性、作用機制和臨床用途等方面的研究取得了較大的進展。

對丹參化學成分的研究由20世紀30年代開始, 日本學者Nakao首先從丹參中分離得到3種脂溶性成分; 分別稱為丹參酮I, II, III, 後來我國學者在化學研究方面進行了深入的研究, 證明丹參酮II是兩種成分的混合物, 分別命名為丹參酮II-A和II-B,並且闡明了其化學結構, 對丹參有效成分的早期研究主要集中在脂容性成分方面, 現已得到40余種化合物。

這些化合物可分為兩頪, 即丹參酮類和羅列酮類。

丹參酮類化合物多類屬於二萜化合物, 其中大部分是二萜醌類化合物。

丹参研究和应用进展摘要:本文从丹参的剂型、药理作用、药物间相互作用及合理应用方面做一综述,为丹参的临床应用提供参考。

关键词:丹参;药理作用;相互作用丹参为唇形科植物丹参 (Salvia miltiorrhiza Bge) 的干燥根及根茎,其有效成分一般可归为两大类,即水溶性成分和脂溶性成分。

脂溶性成分主要有丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA、隐丹参酮等,目前均以丹参酮作为脂溶性有效成分的参考指标。

水溶性成分主要有丹参素、原儿茶醛、咖啡酸、迷迭香酸、甲酯及丹酚酸 A、B、C 等。

虽对水溶性成分研究较晚但进展迅速,其中丹参素是丹参中最有效的活性成分之一,是丹参注射液的主要质量控制指标;丹参多酚酸盐也是丹参中重要的有效活性物质,2005版国家药典首次将丹酚酸B作为丹参片的质控标准。

丹参复杂的药理活性使其在临床应用广泛,本文就丹参的剂型、药理作用、药物间相互作用及合理用药等方面做一综述,为丹参的合理应用提供依据。

1.丹参剂型目前出现了很多含有丹参的制剂,临床常用的剂型有片剂、胶囊剂、合剂、冲剂、膏剂、注射液、气雾剂等,此外还出现了一些新剂型如贴剂、滴丸、微胶囊等。

中药透皮给药防治冠心病的研究不断受到关注,临床报道有效率达80%以上。

经临床和动物实验观察,丹芪益心贴对心肌缺血有明显的治疗作用且无不良反应。

但丹参的有效成分经皮透过率较低,改善其透皮效果将会有更好的应用前景和良好的社会、经济效益。

复方丹参滴丸是传统片剂的改进剂型,由丹参、三七、冰片3味药组成。

综合了片剂和液体制剂的优点,并避免了其缺点,具有服用方便、吸收快、生物利用度高等特点,具有很好的应用前景。

现已圆满完成美国FDA二期临床试验,证明复方丹参滴丸安全有效,其开启中药国际化的新篇章。

丹参的纳米脂质体目前受到研究者的青睐,研究非常广泛。

如冷冻干燥法制备隐丹参酮纳米脂质体,薄膜超声法制备丹参素柔性纳米脂质体,乳化溶剂挥发法制备丹参酮ⅡA纳米粒等,这种新剂型能增强丹参制剂的抗氧化性,有助于提高丹参类药物的稳定性,提高了产品质量,增强了疗效,为丹参临床应用开辟了更为广阔的前景。

丹参中水溶性成分药理作用研究进展丹参为中医临床常用中药,其具有良好的药理作用。

国内外学者对其药理作用进行了深入研究,本文以此为基础对丹参水溶性成分的药理作用进行综述。

标签:丹参;水溶性成分;研究进展丹参为唇形科植物丹参(Salvia Miltiorrhiza bunge)的干燥根及根茎,始载于《神农本草经》,列为上品,具有祛瘀止痛、活血通经、清心除烦之功效[1]。

丹参是一种常用中药材,其具有活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈的功效,用于治疗胸痹心痛,脘腹肋痛,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛等症[2]。

现代医学研究表明,丹参用于临床治疗疾病具有增加冠状动脉血流量、扩张冠状动脉、改善心肌缺血等功效[3]。

丹参用于临床治疗疾病,具有悠久的药用历史。

自上世纪30年代已有国外的学者对丹参的化学成分进行研究。

在20世纪30年代初至40年代之间,日本的中尾万三以及泷浦洁等人已着手对丹参中脂溶性成分进行了研究;而在60年代末,国外对丹参进行研究的学者主要有Kakisawa、Hayashi等人[4]。

我国对于丹参化学成分的研究起源于20世纪70年代后期,丹参中化学成分主要为水溶性成分和脂溶性成分。

水溶性成分以酚酸类成分为代表,如:丹酚酸A、丹酚酸B、丹参素、迷迭香酸、原儿茶醛等;脂溶性成分以丹参酮类成分为代表,如:丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA、丹参酮ⅡB、隐丹参酮等[5]。

本文对目前丹参中水溶性成分药理作用的研究进展进行了总结。

1 抗氧化作用水溶性酚酸类成分的抗氧化作用主要表现在抗脂质过氧化和清除氧自由基两方面。

有实验表明丹酚酸B具有很强的抗氧化能力,能够抑制过氧化氢引起的H9C2(心肌细胞)的氧化损伤[6],并且其抗氧化能力要强于丹酚酸A,尤其是金属离子络合的能力;但是丹酚酸A在电子的传递及超氧负离子清除方面的能力要强于丹酚酸B[7]。

迷迭香酸亦具有抗氧化作用[8]。

2 抗血栓作用丹参水溶性成分丹酚酸B具有松弛血管的作用,其机制为丹酚酸B可抑制血管平滑肌细胞Ca+内流所产生的[9]。

文章编号:167424616(2009)012045204#文献综述#丹参的化学成分及其药理作用研究概述徐丽君黄光英华中科技大学同济医学院附属同济医院中西医结合研究所,武汉430030丹参(Sa lvia m ilti orrhiza Bge)是唇形科植物,药用其干燥的根及根茎。

丹参主产四川、山东、浙江等省,现全国大部分地区有分布。

丹参始载于5神农本草经6,列为上品。

以后历代本草均有收载,5本草纲目6记载,丹参色赤味苦,气平而降,阴中之阳也。

入手少阴、厥阴经。

心与包络血分药也。

5妇人明理论6曰:四物汤治妇人病,不问产前、产后、经水多少,皆可通用。

/惟一味丹参散,主治与之相同0。

丹参除了有以上功效外,现代医学研究和临床实践还表明,丹参有扩张冠状动脉、增加冠状动脉血流量、减慢心率、改善心肌缺氧之功效,常用于治疗冠心病、心绞痛、胸闷、心悸等症。

可治疗心肌梗塞、心肌炎,可改善急性症状和心电图缺血性改变,这也证明了丹参/一味丹参抵四物0的说法。

近年随着研究的深入,对于其化学成分组成、药理作用特点及机制等有较全面和系统的认识。

现将丹参研究的进展概述如下。

1化学成分[1–4]丹参的化学成分分为脂溶性和水溶性两大类,现分别予以介绍。

1.1脂溶性成分丹参的脂溶性大多为共轭醌、酮类化合物,具有特征的橙黄色和橙红色。

其主要包含以下物质:丹参酮Ñ、丹参酮ÒA、丹参酮ÒB、丹参酮Õ、丹参酮Ö、隐丹参酮、羟基丹参酮、丹参酸甲酯、次甲基丹参醌、紫丹参甲素、紫丹参乙素、戊素、丹参新酮、1,2二氢丹参醌、丹参醇Ñ、丹参醇Ò、丹参醇Ó、3A2羟基丹参酮ÒA、降丹参酮、1,2,15,162四氢丹参醌、异丹参酮Ñ、异丹参酮Ò、异隐丹参酮、丹参醌A、丹参醌B、丹参醌C、丹参醌D、二氢次丹参醌、二萜萘嵌苯酮、丹参螺旋缩酮内酯、丹参酚、丹参醛。

丹参药理学研究与现代化作者:吴亚楠来源:《现代养生·下半月版》 2017年第7期【摘要】丹参被列为活血类中药,味苦,性凉,有活血祛瘀,养血安神的功效。

《神农本草经》中丹参被列为上品。

丹参酮 A、丹参酮 B、二氢丹参酮、隐丹参酮及水溶性成分丹参素等是其中的主要成分,对心血管,肝损伤的保护,抗肿瘤和促进癌转移等具有很好的疗效,本文通过对丹参的药理作用以及现代研究进行综诉,以使丹参在临床上得到更广泛地运用。

【关键词】丹参;药理作用;现代研究;临床运用血流速度缓慢和瘀血阻塞,被称为血滞和血瘀在中医领域。

活血药,化瘀药是治疗血滞,以及血肿,血瘀病症的一类中药,是中医中药的一大特色。

人体内若有瘀血停滞就会造成疼痛,此时就活血化瘀,丹参是活血药类中的第一位药。

腹痛由月经不调,瘀血凝滞等造成的患者;心腹有刺痛感;癥瘕积聚;肢体麻木疼痛;温病热病;身体发有斑疹;心悸怔忡失眠等的治疗起到了很好的帮助。

本药在丹参饮《医宗金鉴》中有记载道:丹参,砂仁,檀香,对气滞血瘀,胃脘疼痛有所疗效。

在清营汤中治疗热入营分的高热、斑疹中也加入了丹参的应用。

1 丹参的化学成分研究水溶性和脂溶性是组成丹参的主要化学成分。

以丹参酮为主的脂溶性的化学成分成为20世纪早期研究者研究的主要方面。

经过几十年的努力,取得了巨大的成就。

日本学者在 20 世纪 30 年代末首先发现[1] 丹参酮Ⅱ是丹参脂溶性的主要成分,由Ⅱ A 和Ⅱ B 构成,丹参酮分子式C19H18O3,是自然的抗氧剂[2]。

2 丹参的药理作用2.1 对心血管的作用主要有扩冠[3]:使家兔离体心脏冠状动脉扩张,血流速度加快,丹参注射液可以做到。

具有扩冠作用的有丹参素、丹参酮,可是丹参素要比丹参酮的作用强,潘生丁更次之。

加速微循环:丹参注射液还具备使微动脉口径扩大的作用,从而血流速率和流量都有改善。

保护缺血心肌:丹参对于心肌缺血和重新灌流的心脏有不错的保护作用,在实验性急性心肌梗死中,丹参、小紫丹参、丹参素、丹参酮都有不同程度的疗效,但是小紫丹参的效果最显著;由心肌缺血缺氧和受到的毁伤快速恢复,使梗死区的心肌细胞获得再生。

丹参的药理作用研究新进展发表时间:2016-09-28T14:28:48.173Z 来源:《健康世界》2016年第16期作者:苏增华[导读] 本文就主要针对丹参的这些全新药理作用展开了较为深入的讨论,以期为丹参的药理新应用提供一定的可行性应用基础。

黑龙江省鹤岗市绥滨县连生乡卫生院摘要:丹参作为一种较为传统的药材与人们的生活有密切的联系,丹参的药性很强并且其治疗作用在针对许多疾病的应用层面都十分显著。

所以在医学上将丹参这一味药材作为许多片剂和汤药的主要成分来使用,但仅管如此,在当今这个日益发展的时代,相应的研究和科研工作都能够在一定程度上得到进一步的深入,因此人们又通过一定的研究发现了丹参的全新药理作用,而本文就主要针对丹参的这些全新药理作用展开了较为深入的讨论,以期为丹参的药理新应用提供一定的可行性应用基础。

关键词:丹参;药理作用;研究;新进展丹参以及以丹参为主要成分的药品如:丹参滴丸、丹参片剂、口服液等药物与人们的生活息息相关,它们为人们提供了全新的药物环境,进而在这一环境下人们的相关病症都得到了一定程度的缓解,而丹参与人们之间的关系也因此而越来越密切,但是随着科技的发展,相关机构对丹参的研究又有了较为深入的进展,而丹参的全新药理作用也就随之被提出,并且以实验的方式被投入使用于人们的相关疾病的医疗活动之中,以期用完善的医疗报告来证明丹参的药理作用研究进展的科学性。

一、丹参对心血管系统的药理体现对心脏舒张和收缩的作用丹参注射液可使左室压、左室压最大下降速率及时左室心肌收缩成分延长速度和T值得到明显改善,这说明丹参可提高心室的顺应性,改善心脏的舒张功能。

即心室在同样的充盈压时,可受纳更多的血液,通过定律,从而提高心脏的收缩功能。

而丹参的钙拮抗剂作用丹素酮磺酸钠有增加冠脉血流量,扩张微血管、减慢心率及降低负性肌力等作用。

具有钙拮抗剂的共同作用特征。

因此,普遍认为丹参酮磺酸钠是一种钙拮抗剂。

丹参素可抑制内源性胆因醇的合成,减少低密度脂蛋白,可用于动脉粥样硬化的防治。

丹参及其有效成份的药理研究概况本文就丹参及其有效成份的药理作用作一综述。

1 对心脑血管的作用1.1 抗心肌缺血:丹参用于治疗冠心病心胶痛有明显疗效。

实验研究表明,用丹参制备的煎剂、注射液、丹参素等对垂体后叶素引起的家兔或大鼠心肌缺血均有不同程度的保护作用,能改善心电图缺血性变化。

郑若云等研究丹参水提物(主要成份为丹参素)对动物实验性心肌缺血的保护作用,结果表明:丹参素对实验性心肌缺血有保护作用,多次腹腔注射丹参素或一次静脉滴注丹参素均可起到明显的预防作用。

丹参中有效成份丹参酮ⅡA磺酸钠可扩张侧支血管,改善缺血区血流量,可抑制心肌收缩力,降低窦房结的自律性,能明显缩小心肌梗死范围。

丹参抗心肌缺血作用主要通过:(1)扩张冠脉,增加心肌血氧供应;(2)减慢心率,抑制心肌收缩力,扩张外周血管,减轻心脏负荷,降低心肌耗氧量。

(3)抗自由基,抗脂质过氧化,保护心肌。

1.2 抗脑缺血:丹参对缺血后脑组织有明显的保护作用,使缺血后脑组织及线粒体、粗面内质网等超微结构的病理改变明显减轻。

据刘庆新等对丹参功效的观察,得出结论,丹参对血管内皮细胞有保护作用,可以减少脑出血后脑水肿。

丹参抗脑缺血可能与其降低脑组织TXA2的生成,抑制缺血时脑组织兴奋性氨基酸释放,改善脑组织微循环等作用有关。

据胡霞敏[1]等研究,丹参酮ⅡA 可通过抑制脑缺血/再灌注过程中炎症介质释放、表达,降低脑缺血/再灌注的损伤。

1.3 抗血栓:丹参抗血栓形成与其抗凝血及抑制血小板聚集等作用有关。

实验研究表明,丹参中的有效成份丹参酮ⅡA 磺酸钠、丹参素能抑制体外血栓形成,通过抑制ADP诱导的血小板聚集,使血小板黏性降低。

通过抑制磷酸二酯酶的活力,增加血小板中cAMP从而抑制血小板的聚集。

贾钰华[2]等通过观察,发现丹参酮ⅡA 能减少大鼠CD41和CD62P的表达,从而起到对抗血小板聚集的作用。

1.4 改善微循环:现代医学研究表明,丹参有增快血流的作用,能使外周血管血流加速,毛细血管网开放数目增加,扩张收缩状态的肠系膜微动脉,加快血流流速,消除肠系膜的血液瘀滞,促进侧支循环的建立,并能抑制凝血、激活纤溶。

复方丹参药理药效研究进展摘要:丹参是一种临床常见药物,对于心肌缺血缺氧、动脉粥样硬化以及血栓患者均有着较好的治疗效果,同时也能够起到增强免疫力、抗肝纤维化以及清除氧自由基和延缓衰老等效果。

文章分析了目前复方丹参药物的药理研究相关进展。

关键字:复方;丹参;药理药效研究;进展丹参最初记载于《神农本草经》,在我国历代药典中均有记载。

丹参微苦,性微寒,归心、肝、心包经。

其效果主要为活血化瘀、凉血消痈、安神除烦。

在上个世纪20年代,国内外学者就开始对于丹参的化学组成进行了研究,并通过研究发现在丹参中有着水溶性以及脂溶性的两大类组成。

并先后从丹参中提取出了60多种水溶性以及脂溶性的化合物。

通过研究显示,其中较多的化学组成为丹参发挥临床治疗效果的物质基础。

在近些年来,丹参的使用也逐渐普及,并在对心肌缺血缺氧、动脉粥样硬化以及血栓疾病患者起到了较好的治疗效果。

文章对于复方丹参的药理药效作用作如下综述:一,复方丹参药理药效学研究结果(一)抗心肌缺血缺氧效果复方丹参中的三七皂苷类药物作用在患者的心肌中,能够起到内源性保护物质释放的效果,并加强心肌缺血的预适应能力。

同时丹参酮能够抑郁形成血栓的情况,和三七皂苷类物质共同发挥保护患者心肌的作用。

冰片能够对患者的心率起到降低效果,减少患者临床上出现了动静脉血氧差的情况,有效的缓解患者的心绞痛症状。

有研究显示,复方丹参滴丸能够起到抑制缺血再灌注的治疗效果,有效保护患者的缺血心肌出现的再灌注损伤症状。

(二)扩张冠脉并增加其血流量效果复方丹参中含有的水溶性相关成分吸收入血的速度较快,主要能够作用在患者的血管上,并将患者的冠状动脉扩张,增加冠状动脉的血流量,起到活血止痛的治疗效果。

同时三七皂苷类成分能够显著增加水溶性物质的水溶性,因此能够提升丹参水溶性物质的吸收效果。

有研究显示,使用复方丹参滴丸以及硝化甘油进行比较,结果显示两者对于心绞痛患者的治疗效果并无显著性差异。

但使用硝化甘油治疗会增加患者的氧消耗,而复方丹参滴丸能够提升氧气供应,有着双重治疗效果。

丹参的药理作用研究【摘要】作为我国传统中药,丹参在治疗多种疾病方面发挥着显著疗效。

现代医学表明,丹参含有丹酚酸、丹参素、迷迭香酸、隐丹参酮、丹参酮等多种有效活性成分。

丹参在治疗各种疾病如神经性衰弱、脉管炎、肝病、心脑血管疾病上有新的疗效,其主要功能为活血化瘀。

通过对近几年的文献资料进行总结分析,本文对丹参的有效成分、药理作用进行了总结归纳,以其为临床应用提供一定依据和参考。

【关键词】丹参;药理作用;临床应用在我国中药中,丹参较为常用,其是植物丹参的干燥根及根茎,属于唇形科,主要性质微寒、胃苦,主要功效为清心去烦、止痛、活血化瘀等,主治心绞痛、心烦不眠、胸腹刺痛、疮疡肿痛、癥瘕积聚、经闭痛经等疾病。

作为传统大宗重要,丹参目前广泛种植于安徽、河南、山东、四川等地,另外江西、浙江、陕西、辽宁、甘肃、湖北、江苏、陕西等地亦产,且用药历史较为悠久【1】。

因此本文即对丹参的药理作用做了相关综述,现将内容阐述如下:1.丹参的化学成分丹参主要包括脂溶性丹参酮类、水溶性酚酸类化合物等两种化学成分,其中脂溶性成分的化合物主要为二萜醌类,属于菲醌衍生物,其化合物包括丹参新酮、丹参酸甲酯、丹参酮I、l, 2-二氢丹参酮、羟基丹参酮、二氢丹参酮I、隐丹参酮、丹参酮IIA、丹参内酯、紫丹参戊素、紫丹参丁素、丹参二醇A、紫丹参丙素、紫丹参乙素、次甲丹参醌、紫丹参甲素、等。

水溶性酚酸以一个或多个咖啡酸的缩合物合格丹参素为主要结构,或者为迷迭香酸或丹参素的衍生物。

丹参中所含化合物为酚酸类,包括丹酚酸J、I、H、G、F、E、D、C、B、A等,另外还含有紫草酸、迷迭香酸甲酯、迷迭香酸、咖啡酸、原儿茶醛及茶酸等。

其他成分还包括salviadione、 salvianen、新丹参内酯、D-葡萄糖苷、β-谷甾醇、黄芩苷、熊果酸、阿魏酸、琥珀酸等【2】。

2.丹参酮的药理作用在传统医药中,丹参属于常用中药材,其主要功效为活血通经、去瘀止痛、清心除烦等,在心脑血管疾病治疗中较为常用,且可达到显著疗效。

生物医药中药物合成的化学方法和研究随着生物医药的发展,中药作为一种重要的医疗资源也得到了广泛的关注。

中药的研究发展已经不仅仅依赖于传统的中医理论,同时计算机、机器学习、化学合成等现代技术手段在中药的研究中得到了广泛的应用。

其中,化学合成技术被广泛地应用于生物医药中药物合成研究中,具有很重要的作用。

本文将围绕化学合成技术在生物医药中药物合成研究中的应用及其研究进展进行阐述。

一、生物医药中药物合成的化学方法1. 基于天然产物体系的中药化学合成中药化学合成的典型例子就是基于天然产物体系的中药化合物合成。

天然产物是很重要的中药资源,在化学合成中,可以采用从天然产物中提取结构单元分子的方法,来获得复杂天然产物的结构单元。

例如丹参素是中药丹参中的一种有效成分,丹参素的合成的基本思路就是从丹参中的分离物中获取相应结构单元,使用化学合成的方法进行大规模的生产。

目前根据丹参中的分离物,已经成功地合成了丹参素和多种丹参素的衍生物。

2. 基于计算的中药化合物生成中药化合物的化学结构比较复杂,传统的天然产物体系的中药化学合成并不一定能够完成复杂结构的中药化合物的合成。

这时,计算化学方法就可以派上用场。

计算机能够计算出某一个蛋白质与一种化合物相互作用的程度,还能根据这种与蛋白质相互作用的程度选择最优的中药化合物。

同样地,计算机与化学合成的方法相结合,也能在不用中药天然产物从中获得结构单元的情况下实现中药化合物的合成。

3. 基于蛋白质合成技术的中药化合物生成蛋白质合成技术在生物医药中的应用已经是比较成熟的技术手段了,而在中药化学合成中,也可以使用蛋白质合成技术来合成中药化合物。

蛋白质合成技术是一种使用化学方法合成特定的蛋白质,然后将蛋白质与其他分子进行结合的方法。

蛋白质合成技术在中药化学合成中的应用也是具有潜力的研究方向。

二、生物医药中药物合成的研究现状化学合成技术在生物医药中药物合成方面的研究已经越来越被重视。

在中药研究中应用化学合成技术可以加速中药化合物的研究,可以更快地发现新的中药化合物,进而促进新药的研发。

丹参的研究现状(综述)摘要:本文从丹参的药用资源、化学成分、药理作用、临床应用以及剂型、制剂工艺等有关丹参的研究进行了综述,力图阐述丹参的研究现状和应用前景,以期利于丹参的进一步开发应用。

关键字:丹参活性成分药理作用制剂研究现状丹参为唇形科植物丹参的干燥根及根茎,始载于《神农本草经》,列为上品,是我国常用传统中药,味苦,性微寒,归心、肝经,具有祛瘀止痛,活血通经,清心除烦等功效。

临床广泛用于心脑血管疾患,是国内外现代化中药研究的热点品种之一。

1.资源分布丹参主要分布于辽宁、河北、河南、山东、山西、江苏、湖北、甘肃、四川等省区,野生的丹参常见于山坡、草丛、林下、溪谷旁[1 ]。

目前野生丹参资源由于过度采收已遭破坏,各地虽有栽培品种,但品质退化严重,质量参差不齐。

2.丹参的化学成分丹参的化学成分有30多种,丹参主要含两类成分:一为脂溶性的二萜类化合物,二为水溶性的多聚酚酸类成分。

2.1 丹参脂溶性成分(1) 邻醌型丹参酮类二萜化合物在丹参中含量较高,有较强的生理活性,是丹参主要有效成分之一。

主要有:丹参酮Ⅰ、丹参酮ⅡA、ⅡB、隐丹参酮、丹参酸甲酯、紫丹参素等[2 ]。

其中丹参酮ⅡA 是丹参治疗冠心病的主要有效成分之一,在丹参中的含量可达0. 5 %以上,将其磺化制成丹参酮ⅡA 磺酸钠后,可增加水溶性及提高药理活性。

隐丹参酮抗菌活性很强,比小檗碱强许多倍,含量亦高,常作为抗菌消炎类丹参制剂的质量控制指标成分。

(2) 对醌型的丹参酮类二萜化合物在丹参中含量很低,主要有:异丹参酮Ⅰ、异丹参酮Ⅱ,异隐丹参酮等[2 ]。

(3) 其它二萜类化合物较少,含量低。

主要有丹参螺旋内酯、新隐丹参酮等[2 ] 。

2.2丹参水溶性成分主要有:原儿茶醛、迷迭香酸、丹参素、咖啡酸、丹酚酸等,均具有抗心肌缺血缺氧作用,丹参素和原儿茶醛在丹参体内含量较高,活性较强,是丹参治疗冠心病的主要有效成分之一,常作为丹参原药材和丹参制剂的质量控制指标成分。

丹参的研究进展关键词:丹参;有效成分;提取分离;药理作用;研究进展摘要:丹参是我国应用最为广泛的中草药之一,具有多种药理作用,本文综述了丹参的有效成分、有效成分的提取分离技术和丹参的临床药理作用的研究进展。

The research progress of Slavia miltiorrhiza BungeKey words:Slavia miltiorrhiza Bunge;Effective components ;Extraction and separation ;Pharmacological action ;Research progress Abstract:Slavia miltiorrhiza Bunge is one of the most widely used Chinese traditional medicine .It has many pharmacological effects.This paper reviewed the active components of Salvia miltiorrhiza Bunge, the technology of extraction and separation of the effective ingredients and the research progress of the effect of clinical pharmacology.1 前言丹参(Slavia miltiorrhiza Bunge)为唇形科鼠尾草属多年生草本植物,药用部位主要为其干燥的根茎,是我国应用最为广泛的中草药之一。

主要产于安徽、山西、河北、四川和江苏等地,现全国大部分地区均有分布。

丹参始载于《神农本草经》,列为上品。

以后历代本草均有记载,《吴普本草》载:“茎华小,方如茬,有毛,根赤,三月五月采根,阴干。

”《本草图经》称:“二月生苗,高一尺许,茎干方棱,青色。