我国刑法时间效力的立法完善

- 格式:pdf

- 大小:248.59 KB

- 文档页数:10

法律常识课程名称:没有规矩、不成方圆——法律概说教学内容:一、什么是法二、依法治国三、做守法公民教学目标:通过本课的教学,让劳教人员了解法律的重要意义,掌握法律的主要内容,端正对本课学习的思想认识。

教学准备:PPT课件教学重点:法律的概念;法律在社会生活中的作用;法治社会的基本形态;违法与守法的行为界限。

教学难点:1、请联系实际谈谈怎样做个守法公民?2、什么是法律?3、法律与道德有哪些联系和区别?4、如何理解法律的社会作用?课时:9课时教学方法:讲授、讨论教学过程:第一课没有规矩、不成方圆——法律概说第一节什么是法一、法律的概念:法律是国家制定或认可,以规定权利义务为内容,具有国家强制性和普遍约束力的行为规范,它是掌握国家政权的人们治理国家的工具。

1、法律是由国家制定或认可的行为规范法律是由国家制定或认可的。

国家制定法律,是指国家的立法机关依照一定的立法程序直接创制法律。

2、法律是依靠国家强制力保证实施的行为规范。

法律与其他行为规范不同,它是依靠国家强制力保证实施的。

所谓国家强制力,主要是指国家暴力,即军队警察法庭和监狱等。

事实说明,依靠国家强制力对触犯法律的人予以制裁,是实施法律的必要措施和重要保证。

同时,也只有以国家强制力为后盾,才能有效地解决纠纷,有效地解决社会成员之间基于各种原因产生地矛盾,从而维护法律的尊严和社会的稳定。

3、法律是对全体社会成员具有普遍约束力的行为规范这种普遍约束力主要体现在:第一,任何人不论职位高低,功劳大小,都必须严格遵守法律,依法规范自己的行为,我国绝不允许不受法律约束的特权阶层存在。

第二,任何人不论职位高低功劳大小,一旦触犯了国家法律,都要受到法律的制裁,不允许任何人超越法律之上。

二、法律与党的政策法具有国家意志性,这是法的本质特征。

党的政策一旦成为了国家意志性的法律,任何组织和个人都必须遵守和执行,任何组织和个人都不享有超越其规定的权利。

三、法律与道德规范道德规范是从人们社会生活习惯中形成并依靠人的信念和社会舆论维系的价值标准。

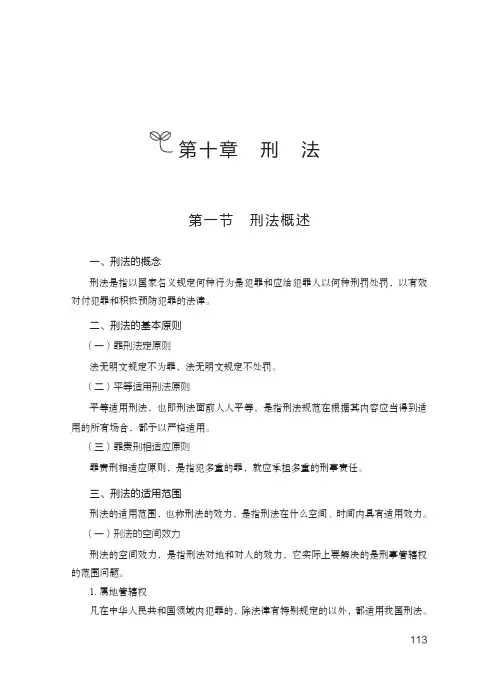

刑法名词解释1、刑法:掌握政权的统治阶级,为了维护其阶级利益和统治秩序,根据本阶级的意志,以国家的名义颁布的,规定犯罪、刑事责任、刑罚的法律规范的总和。

有广义和狭义之分,在我国,狭义的指刑法典;广义的指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总称。

2、单行刑法:是指国家立法机关对刑法规定进行部分补充、修改或废除部分刑法规定的单行规范性法律文件。

2、刑法体系:广义的指刑法的各种渊源及其相互关系;狭义的指刑法典的组成和结构。

3、立法解释:最高立法机关对刑法的含义所作的解释。

司法解释:指有最高司法机关对刑法的含义所做的解释。

学理解释:指有国家宣传机构、社会组织、教学科研单位或者专家学者从学理上对刑法含义所作的解释。

文理解释:指对法律条文的字义,包括单词、概念、术语,从文理上所作的解释。

伦理解释:指按照立法精神,联系有关情况,从逻辑上所做的解释。

包括当然解释:指刑法规定虽未明示某一事项,但依规范目的、事务属性和形式逻辑,将该事项当然包含在该规范使用范围之内的解释。

扩张解释,是指根据立法原意,对刑法条文作超过字面意思的解释。

限制解释,是指根据立法原意,对刑法条文作狭于字面意思的解释。

4、刑法基本原则:刑法基本原则是指贯穿全部刑法规范、具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的意义,并体现我国刑事法治的基本精神的准则。

具体来说有以下两点:(1)刑法基本原则必须是贯穿全部刑法规范,具有指导和制约全部刑事立法和刑事司法的意义。

(2)刑法基本原则必须体现我国刑事法治的基本精神,这就是坚持法治,摒弃人治;坚持平等,反对特权;讲求公正,反对徇私。

5、罪行法定原则:罪刑法定原则的含义是:什么是犯罪,有哪些犯罪,各种犯罪的构成条件是什么,有哪些刑种,各个刑种如何适用,以及各种具体罪的具体量刑幅度如何等,均由刑法加以规定。

对于刑法分则没有明文规定为犯罪的行为,不得定罪处罚。

概括来说,即“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚”。

第一章刑法概说一、名词解释1刑法2立法解释3司法解释4论理解释5限制解释6扩展解释二、选择题(一)单项选择题1我国于1997年修订的刑法的生效方式是()。

A从公布之日起生效B公布之日后经过一段时间再施行C全国人大批准后生效D全国人大常委会批准后生效21998年12月29日全国人大常委会通过的《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》属于下列哪种刑事法律?()A刑法立法解释B单行刑法C刑法修正案D附属刑法3我国《刑法》第8条规定:“外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪,而按本法规定的最低刑为三年以上有期徒刑的,可以适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外。

”这一刑法条文中的“但书”所表述的情况是()。

A对前段的补充B前段的递进C前段的例外D对前段的限制4立法解释是()对刑法的含义所作的解释。

A全国人大B全国人大常委会C最高法院D全国人大及其常委会5对于1997年刑法典第116条中的“汽车”一词,学理上往往解释为包括作为交通工具使用的大型拖拉机,这一解释属于()。

A历史解释B当然解释C限制解释D扩张解释(二)多项选择题1广义上的刑法包括()。

A刑法典B单行刑法C附属刑法D刑法修正案2有权进行司法解释的主体包括()。

A最高人民法院B公安部C最高人民检察院D司法部3刑法与其他部门法相比有两个显著的特点()。

A刑法调控范围的广泛性B鲜明的阶级性C刑法强制手段的严厉性D稳定性4根据《中华人民共和国刑法》第2条的规定,我国刑法的具体任务包括()。

A保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度B保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产C保护公民的人身权利、民主权利和其他权利D维护社会秩序、经济秩序〖ZK)〗5在我国对刑法的立法解释的方式有()。

A刑法中用条文明确规定的解释B国家立法机关在法律的起草说明中所作的解释C全国人大常委会对刑法实施中发生的歧义所进行的解释D国家立法机关工作人员撰写的刑法释义〖ZK)〗6从解释的方法上来划分,刑法的解释可分为()。

001.罪刑法定原则1.基本含义:法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。

2.本质要求:通过限制国家刑罚权,以更好地保护国民的自由和人权。

3.思想渊源:三权分立学说与心理强制说。

4.理论基础:民主主义与尊重人权主义(国民预测可能性)。

注意:尊重国民意志,不等于定罪量刑以网民们的意见为准。

5.制约对象:罪刑法定原则约束立法者、司法者和执行者,其内容、精神和理念贯穿刑事立法、司法和执行,任何机构和个人都没有超越法律的特权。

6.基本内容:(1)成文的罪刑法定:刑法渊源有《刑法典》(含十个刑法修正案)与一个单行刑法。

行政法规与规章、习惯或者习惯法、指导性案例(判例)、国际条约与国际公约等(包括立法解释与司法解释)不属于刑法的渊源,不能规定新的刑罚法则,不能成为定罪量刑的依据,但可能成为理解构成要件要素的资料。

(2)事前的罪刑法定:刑法禁止不利于行为人的溯及既往(事后法),但允许有利于行为人的溯及既往(事后法)。

(3)严格的罪刑法定:刑法解释必须遵从法条使用的语言文字可能具有的含义。

刑法只禁止不利于行为人的类推解释,但允许有利于行为人的类推解释。

(4)确定的罪刑法定(实质的侧面):①明确性:明确性与罪状的规定模式无关。

明确性是刑事立法与刑法解释学都必须贯彻的原则;司法解释、指导性案例、起诉书与判决书须遵循明确性原则。

②罪的法定:刑法禁止处罚不当罚的行为。

没有侵犯国家、社会、他人利益而仅涉及国民私生活的行为不成立犯罪。

③刑的法定:刑法禁止残酷的、不均衡的、不文明的、不人道的刑罚方法。

“没有犯罪,就没有刑罚”(犯罪是刑罚适用的前提、刑罚是犯罪的法律后果);“没有刑罚,就没有犯罪”(刑法禁止绝对不定刑,现代刑法主要采取相对确定的法定刑)7. 罪刑法定原则的具体实现:(1)正确处理罪刑法定与实质解释的关系:①解释构成要件,必须先明确该罪的保护法益(刑法目的),然后在刑法用语可能具有的含义内确定构成要件的具体内容。

第三章刑法的效力范围一、概念题1.刑法的溯及力(河北大学2014年研;南师大2009年研;西北政法2007年研;上交2006年研;上海大学2005年研)答:溯及力又称溯及既往的效力是指刑法生效后,对它生效前未经审判或者判决未确定的行为是否具有追溯的效力,如果具有适用效力,则是有溯及力;否则就是没有溯及力。

各国关于溯及力的规定,概括起来有四个原则:①从旧原则,即一概适用行为时的法律。

②从新原则,即一概适用裁判时的法律。

③从新兼从轻原则,即原则上适用裁判时的新法,但旧法对行为人有利时适用旧法。

④从旧兼从轻原则,即原则上适用行为时的旧法,但新法对行为人有利时适用新法。

2.从旧兼从轻原则(武大2013年研;东财2010年研)答:从旧兼从轻原则是指新法原则上不溯及既往,但新法不认为是犯罪或者对行为人的处罚较轻时,则从新法。

目前世界上多数国家采取从旧原则,法没有溯及力。

在法律规定有溯及力的国家,通常采用从旧兼从轻原则。

我国现阶段主要也采取从旧兼从轻原则,在特殊情况下也可溯及既往。

按照立法法的规定,我国法的溯及力的现行制度为:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。

”3.刑法时间效力与刑法追诉时效(华南理工2011年研)相关试题:刑法的时间效力(武大2007年研)答:刑法的时间效力,是指刑法的生效时间、失效时间以及对刑法生效前所发生的行为是否具有溯及力的问题。

刑法的追诉时效,是指刑法规定的、对犯罪人追究刑事责任的有效期限。

刑法的时间效力关注的是刑法本身是否有效的问题,而刑法追诉时效关注的是犯罪是否应当追诉的问题,二者具有不同的意义。

二、简答题1.简述我国刑法的空间效力范围。

(华南理工2007、2010年研)相关试题:简述我国刑法的属地管辖权、属人管辖权、普遍管辖权。

(华南理工大学2014年研)答:刑法的空间效力,是指刑法对地和对人的效力,也就是要解决刑事管辖权的范围问题。

整理法基光盘中的法律习题(部分),哎,累死我了,也不知道能不能用上1、什么是宪法?宪法有哪些主要特征?近代意义上的宪法是资产阶级革命的产物,是资产阶级的发明,它是集中表现各种政治力量的对比关系,规定国家制度的基本原则,保障公民基本权利和义务的国家根本法。

宪法是一个国家法律体系中基础和核心,除了具有一般法律的特征外,它还具有自己区别于普通法律的特征。

归纳如下:⑴在规定的内容上,宪法规定的是国家制度和社会制度的最基本的原则,公民的基本权利和义务、国家机构的组织及其运作的原则等。

⑵在法律地位或法律效力上,宪法具有最高的法律地位或法律效力。

⑶在制定和修改的程序上,宪法的制定和修改都要经过区别于普通法律的特别的程序。

2、什么是刑法,刑法的任务是什么?⑴国家制定的关于什么行为是犯罪和对犯罪者适用何种刑罚的法律规范的总称。

⑵根据刑法第2条规定,我国刑法的任务是:用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政和社会主义制度,保护国有财产和劳动人民群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。

3、什么是民法,民法的基本原则有哪些?民法是调整平等主体的公民之间,法人之间,公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

我国民法的基本原则主要有:⑴当事人法律地位平等的原则。

⑵自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。

⑶保护公民、法人合法权益原则。

⑷禁止滥用民事权利原则。

4、我国的基本经济制度是什么?什么是我国社会主义经济制度的基础?宪法规定,国家在社会主义初级阶段。

坚持公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度,中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。

5、试述我国刑法的时间效力及我国刑法的从旧兼从轻的原则:刑法的时间效力指刑法的生效时间和失效时间,以及对刑法生效以前的行为是否具有溯及力的问题。

《刑法》完整课件•刑法概述•犯罪论•刑罚论•犯罪各论目录•刑法各论热点问题探讨•刑法前沿问题研究01刑法概述刑法的定义与作用刑法的定义刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和。

刑法的作用保护社会利益,维护社会秩序,惩罚犯罪,预防犯罪。

规定刑法的任务、基本原则、适用范围、犯罪构成、刑罚种类及其适用等一般性问题。

总则分则附则规定各类具体犯罪的构成要件、量刑标准及其法律后果。

规定刑法的生效时间、解释权等附属性问题。

030201刑法的体系结构刑法的基本原则罪刑法定原则法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

适用刑法人人平等原则对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。

不允许任何人有超越法律的特权。

罪责刑相适应原则刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。

02犯罪论犯罪的概念与特征犯罪的概念犯罪是指违反国家法律、危害社会公共利益、应当受到刑罚处罚的行为。

犯罪的特征犯罪具有社会危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性三个基本特征。

犯罪主观方面行为人对自己实施的犯罪行为以及犯罪结果的心理态度。

包括故意和过失两种。

犯罪客体犯罪行为所侵害的、为我国刑法所保护的社会关系。

犯罪客观方面说明某种犯罪是通过什么行为、在什么情况下对刑法所保护的社会关系造成了什么后果。

包括危害行为、危害结果、犯罪的时间、地点和方法等。

犯罪主体实施危害社会的行为并依法应负刑事责任的自然人和单位。

犯罪的构成要件犯罪的形态与分类犯罪的形态包括犯罪既遂、犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止四种。

犯罪的分类根据不同的标准,可以将犯罪分为不同的类型,如自然犯与法定犯、亲告罪与非亲告罪、基本犯与加重犯等。

03刑罚论刑罚的概念与目的刑罚是指国家审判机关依法对犯罪分子适用的最严厉的强制性法律制裁方法。

刑罚的目的是预防犯罪,包括特殊预防和一般预防。

特殊预防是指防止犯罪人重新犯罪,一般预防是指防止社会上的一般人犯罪。

我国刑法时间效力的立法完善罗书平 中国社会科学院法学研究所王家福研究员1995年元月在中南海怀仁堂向江泽民、李鹏等当今中国最高层党和国家领导人讲授“社会主义市场经济法律制度建设”专题时强调指出,确立社会主义市场经济法律制度应当贯彻的新的基本原则之一是“违法行为法定原则”。

其具体内容包括:“凡一切违法行为和犯罪行为,均应由法律作出明示禁止规定。

法律未明示规定禁止的行为,应当视为合法行为,行为人应当不受制裁。

……因情事发生变更,对法律未明示禁止的某种行为欲加禁止时,须由立法机关修改或由有立法权的机关发布补充性规定,此种修改或补充性规定不得有溯及力。

”①可以说,这是我国首次在最高规格的法律知识讲座中提出了既有理论意义,更有实践意义的法律的溯及力问题。

溯及力问题属于法律的时间效力范畴。

在古往今来的立法特别是刑事立法中,几乎无一例外地涉及法律的时间效力问题。

我国自党的十一届三中全会以来所颁布的众多的立法特别是刑事立法中,对时间效力问题大都作了规定。

但遗憾的是,其中许多规定既不统一、完善,也不规范、科学;在法学理论研究领域中,对时间效力问题的研究较为薄弱,大都停留在“注释法学”式研究或教科书式的解释阶段,对现行法律中在时间效力方面存在的问题及其立法完善方面往往很少有人问津,这不仅从一定程度上影响到执法的统一性和严肃性,而且也影响到立法的科学性和规范性。

为此,笔者不揣冒味,选了有关刑法的时间效力这个课题进行研讨,旨在为完善我国刑事立法抛砖引玉。

本文所指的刑法,除有特别标注的以外,均指广义上的刑事法律,既包括《中华人民共和国刑法》,也包括国家立法机关对刑法进行修改、补充的决定、补充规定、条例等。

同时,为论述方便起见,本文将《中华人民共和国刑法》简称为基本刑法,将修改、补充《中华人民共和国刑法》的决定、补充规定、条例等简称为特别刑法。

刑法的时间效力,就是指刑法的生效、失效时间以及新的刑法对于它生效前所发生的行为是否适用的效力。

它是刑事法律规范中较为重要的、不可缺少的组成部分。

在成文法国家中,绝大多数国家的立法者都把刑法的时间效力规定在“总则”部分,放在较为显著的位置。

四川省高级人民法院审判员。

①《中共中央举办法律知识讲座纪实》,法律出版社1995年版。

我国刑法时间效力的立法完善任何国家、任何社会,再完备的刑法都不可能穷尽所有的犯罪,同时,犯罪又是一种极其复杂的社会现象,因此,在阶级社会,统治阶级运用刑法同犯罪行为的斗争,一刻也不会停止。

统治阶级规定犯罪和刑罚的法律(刑法)也不会一成不变,一劳永逸。

统治阶级总会根据不断发生变化的犯罪现象和社会治安状况,不失时机地修改、补充现行刑法,使之日臻完善。

我国自1980年1月1日施行《中华人民共和国刑法》以来,截至1995年6月30日止,已先后颁布有关修改、补充这一基本刑法的决定、补充规定、条例等特别刑法24个。

这样,在新旧刑法之间,特别刑法与基本刑法之间,就涉及到新的刑法何时生效、旧的刑法是否失效及何时失效、新的刑法对它生效以前发生的行为是否具有溯及力等一系列问题。

由于各个国家的社会制度不同,刑事立法也不会完全相同。

其中,涉及到诸如刑法的时间效力这样一些有关刑法的基本原则、基本制度的规定,肯定也有差异,这是不足为奇的。

就是在同一个国家,在不同的历史时期,这种刑法的时间效力上的差异也是客观存在的,但是,在人类社会,作为一种法律文化,总是应当不断地继承和发展,并逐步向国际社会接轨的。

因此,借鉴各国刑事立法的成功经验,逐步完善我国刑事立法有关时间效力的规定,对于繁荣我国刑法理论研究,有效地指导刑事司法实践,具有十分重要的理论和实践意义。

一、关于刑法的生效时间刑法的生效时间是指刑事法律规范从何时开始生效施行的时间。

就世界各国刑事立法例看,刑法的生效时间基本上有两种情况:一是从刑事法律通过或公布之日起生效施行;另一种是在刑事法律公布之后经过一段期限再生效施行。

从目前情况看,各国刑法的生效时间以后一种为多。

如前苏联《苏俄刑法典》是1960年10月27日通过,1961年1月1日起生效;罗马尼亚刑法典是1968年1月12日通过,1969年1月1日起生效;前民主德国刑法典是1968年1月12日通过,1968年7月1日起生效;波兰刑法典是1969年4月19日通过,1970年1月1日起生效;南斯拉夫刑法典是1976年9月28日通过,1977年7月1日起生效,等等。

建国初期,我国刑事法律都是从公布之日起生效施行的。

如《中华人民共和国惩治反革命条例》第21条规定:“本条例自中央人民政府委员会批准公布之日施行。

”该条例是1951年2月20日中央人民政府委员会第十一次会议批准,并于次日由中央人民政府命令公布施行的,因此,这个条例的生效时间就是1951年2月21日。

又如《中华人民共和国惩治贪污条例》第18条规定:“本条例由中央人民政府委员会批准公布之”,该条例虽未明确何时生效施行,但根据中央人民政府1952年4月21日命令公布即可得知,公布之日也就是生效施行之日。

我国现行的刑事法律规范的生效时间,主要有以下几种情形:(一)公布之后经过一定期限生效施行。

如五届全国人大二次会议1979年7月1日通过、7月6日公布的《中华人民共和国刑法》第9条规定:“本法自1980年1月1日起生效”。

这样,这一基本刑法从通过、公布之日起,将近半年才生效。

据统计,在24个特别刑法中,从公布到生效有一定期限的有6个,其中最长的期限是《中华人民共和国惩治军人违反职责罪暂行条例》,该条例的公布时间是1981年6月10日,生效时间是1982年1月1日,长达近7个月;最短的法学研究 第18卷第5期(总第106期)期限是全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》,该决定的通过时间是1982年3月8日,生效时间是1982年4月1日,从通过到生效的期限不足1个月。

(二)公布之日起生效施行。

除基本刑法外,24个特别刑法中,属于通过、公布、生效时间“三同一”的有17个,占绝大多数。

其中,对生效时间的表述又有两种情形:一是在特别刑法条文中设专条规定,如全国人大常委会《关于禁毒的决定》第16条规定:“本决定自公布之日起施行”;二是在特别刑法条文中未作规定,而是在“公布令”中加以明确,如全国人大常委会《关于惩治捕杀国家重点保护的珍贵、濒危野生动物犯罪的补充规定》的生效时间就是在中华人民共和国“主席令”中规定“自公布之日起施行”。

(三)无明确的生效时间。

22个特别刑法中,属于这种情形的只有1个,即全国人大常委会1987年6月23日通过的《关于对中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行行使刑事管辖权的决定》,该决定既无明确的公布时间,也无明确的生效时间。

二、关于刑法的失效时间刑法的失效时间是指刑事法律规范效力的终止时间。

从世界各国刑事立法例看,刑法的终止失效时间,通常也有两种情形:一是立法机关明令废止,即在刑事法律本身的条文中或其他专门决议、命令中明确确定其失效的时间或条件。

如日本刑法明治40年4月24日法律第45号修正令规定:“自本法施行之日起,明治13年第36号公布的刑法应予废止”。

二是自行废止,即在新的刑事法律生效施行后,如果新法取代了旧法,按照“新法优于旧法”的原则,旧法即自行失效。

如果旧法中只有部分条款与新法相抵触,则只是这相抵触的部分自行失去效力。

我国在相当长一段时间内,对刑法的失效时间在立法上均未作规定,立法机关和法学理论界也未引起足够的重视。

现行的基本刑法和24个特别刑法中,往往只是重视了对新的特别刑法的颁布实施,而忽视了在新的特别刑法生效后对它生效前的刑法是否继续适用的问题,出现了新、旧刑法同时生效,甚至有明显冲突抵触的条款同时并存的不正常状况,给刑法理论研究带来困惑,也使刑事司法实践将无所适从。

目前,我国刑事法律规范的失效时间主要有以下几种情形:(一)立法机关明令废止。

建国以来,在我国刑事法律规范中,由国家立法机关明令宣布刑法失效的只有一次,即1987年11月24日全国人大常委会通过的《关于批准法制工作委员会关于对1978年底以前颁布的法律进行清理情况和意见的报告的决定》中,正式公布了1978年底以前颁布的已经失效的法律目录共111件,其中包括《中华人民共和国惩治反革命条例》(1951)、《中华人民共和国惩治贪污条例》(1952)、全国人大常委会《关于对反革命分子的管制一律由人民法院判决的决定》(1956)、一届全国人大四次会议《关于死刑案件由最高人民法院判决或者核准的决定》(1957)等4个刑事法律规范文件。

尽管这一明确宣布有关刑法失效的决定姗姗来迟,但它毕竟开创了建国以来我国明令宣布刑法失效的先例,为刑事立法的逐渐修改完善提供了立法和理论依据。

此外,有学者认为 ,1979年11月29日全国人大常委会通过的《关于中华人民共和国建国以来制定的法律、法令效力问题的决议》也明确规定了包括刑事法律规范在内的法律的失效问题。

②对此观点,笔者不敢苟同。

因为这一决议内容是:中华人民共和国成立以来制定、批准②参见邵晏生编:《中国刑法通论》,上,陕西人民出版社1994年版,第81页。

的法律、法令“除了同第五届全国人民代表大会制定的宪法、法律和第五届全国人民代表大会常务委员会制定、批准的法令相抵触的以外,继续有效”。

③首先,该决议主要解决的是在建国以后至五届人大以前的法律、法令在什么条件下“继续有效”的问题,而未明确规定失效的问题;其次,尽管从《决议》内容的逻辑含义上可以推理得出在“相抵触”的情况下即可视为无效的结论,但这毕竟是比较笼统和原则的推理,且并未涉及哪些法律、法令的哪些内容相抵触的问题,因此,该决定并未明确规定和解决哪些法律、法令失效的问题。

(二)司法机关宣布废止。

1992年12月11日,最高人民法院、最高人民检察院(以下简称“两高”)在《关于执行〈全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定〉的若干问题的解答》中指出:“鉴于《决定》对刑法第140条和第169条以及《全国人民代表大会常务委员会关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定》第1条第6项的规定已进行修改、补充,对《决定》公布施行后依照《决定》处理的案件,在诉讼文书中不再引用上述有关条文。

”④1994年12月20日,最高人民法院在《关于执行〈全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定〉的若干问题的解释》中也规定:“鉴于《决定》已对刑法第171条和《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》第1条有关走私毒品的规定进行了修改、补充,因此《决定》公布施行后适用《决定》判刑的案件,在司法文书中不再引用上述法律条款,而应当直接援用《决定》的有关条文。

”⑤实事求是地讲,“两高”的这些司法解释是非常及时和完全必要的。

但是,也必须看到,这些司法解释的“合法性”是值得研究的。