第5章植物的光合作用作用

- 格式:ppt

- 大小:4.98 MB

- 文档页数:53

初中生物光合作用教案【篇一:北师版七年级生物光合作用教案】第5章绿色开花动植物的生活方式第1节光合作用一、教材分析教材先介绍光合作用的发现史,让学生通过阅读和讨论,对光合作用形成初步认识。

在此基础上,通过几个不同类型的活动,引导学生对光合作用的原料、产物、条件和场所进行探讨。

然后,指导学生用显微镜观察新鲜树叶的徒手切片,认识叶片与光合作用相适应的结构。

最后,对光合作用的实质和重要意义进行总结归纳,通过与生产实际相结合,使学生能体会光合作用的实践意义。

二、教学目标? 知识目标:1、识别叶片的结构,说出叶片与其光合作用相适应的结构特点。

2、概述光合作用的原料、产物、条件和场所,阐明光合作用的实质意义,举例说明光合作用原理对作物种植的指导意义。

? 能力目标:独立完成验证绿叶在光下合成淀粉的实验操作,尝试制作叶的徒手切片,使用显微镜观察叶片的结构。

? 情感目标:1、通过探索光合作用的原料、产物、条件和场所等各种实验活动,初步领会生物科学探究的一般方法,养成实事求是的科学态度。

2、认识绿色植物的光合作用在生物界乃至自然界的意义,养成爱护一草一木的生态意识。

三、教学重点1、探索光合作用的原料、产物、条件和场所的实验。

2、叶片与光合作用相适应的结构特点。

3、光合作用的实质和意义。

四、教学难点1、探究叶绿素在光下形成的实验。

2、制作和观察叶徒手切片。

五、教学课时:7课时课题一从柳苗之谜说起——绿色植物光合作用的发现教学目标:1、情感态度价值观①使学生领悟到光合作用的发现是许多科学家智慧的结晶和不懈努力的结果。

②使学生领略科学家们发现问题和解决问题的科学思维方式,接受科学素质的启蒙教育。

2、知识目标:①说出绿色植物光合作用发现的过程。

②通过几个经典实验的图示,培养学生对图示进行分析,归纳的能力,初步领悟科学家研究的方法。

教学重点:1、说出光合作用的发现过程。

2、解释发现光合作用实验的原理。

3、说明光合作用发现的意义。

第五章绿色植物与生物圈中的碳---氧平衡第一节光合作用吸收二氧化碳释放氧气1、普利斯特利实验得出的结论:植物能够更新由于蜡烛或动物呼吸而变得污浊的空气2、探究实验二氧化碳是光合作用原料步骤:暗处理、把插有天竺葵的两个小烧杯分别放入装有清水和25%氢氧化钠溶液的水槽中去,编号A、B 组,放在日光下、酒精脱色、漂洗叶片、滴加碘液、清洗叶片、观察叶片颜色。

3、光合作用表达式:原料:二氧化碳、水,条件:光,场所:叶绿体,产物有机物和氧气4、光合作用原理在农业生产上的应用:(1)合理密植,让作物的叶片充分地接受光照。

(2)增加二氧化碳的浓度,给温室里的农作物施用贮存在钢瓶中的二氧化碳,以增加农作物的产量,这种方法称为气肥法,二氧化碳被称为“空中肥料”。

第二节绿色植物的呼吸作用1、卧室里摆放多盆绿色植物是不科学的原因是:有光照时,绿色植物同时进行光合作用和呼吸作用,可以更新居室的空气。

在黑暗中,绿色植物的光合作用停止,呼吸作用仍在进行,会消耗居室内的氧气,将二氧化碳排放到居室中,影响居室内的空气质量。

2、呼吸作用(概念):细胞利用氧,将有机物分解成二氧化碳和水,并且将储存在有机物中的能量释放出来,供给生命活动的需要。

其实质是:分解有机物,释放能量。

3、呼吸作用的表达式4、呼吸作用意义:呼吸作用释放出来的能量,一部分是植物进行各项生命活动(如:细胞分裂、吸收无机盐、运输有机物等)不可缺少的动力,一部分转变成热量散发出去。

5、呼吸作用与生产生活的关系:①中耕松土、及时排涝都是为了使空气流通,以利于植物根部进行呼吸作用;②植物的呼吸作用要分解有机物,因此在储存植物的种子或其他器官时,要设法降低呼吸作用,降低温度、减少含水量、降低氧气浓度、增大二氧化碳浓度等都可抑制呼吸作用。

6、呼吸作用主要是在线粒体中进行的。

1.绿色植物通过光合作用,不断消耗大气中的二氧化碳,产生氧气,维持了生物圈中的碳氧平衡。

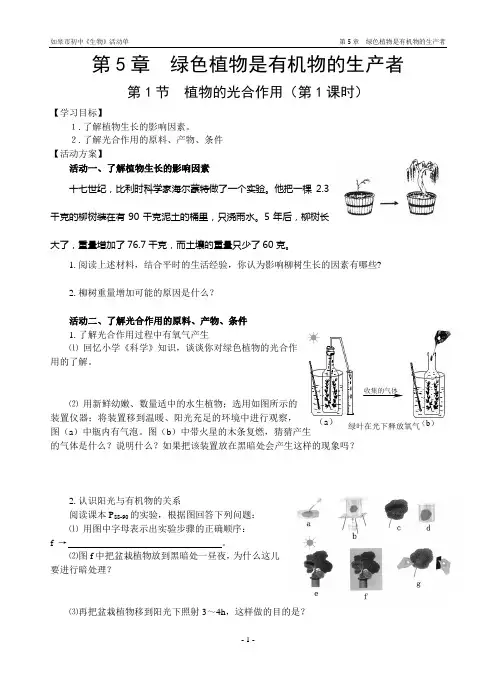

第5章 绿色植物是有机物的生产者第1节 植物的光合作用(第1课时)【学习目标】1.了解植物生长的影响因素。

2.了解光合作用的原料、产物、条件【活动方案】活动一、了解植物生长的影响因素十七世纪,比利时科学家海尔蒙特做了一个实验。

他把一棵2.3千克的柳树装在有90千克泥土的桶里,只浇雨水。

5年后,柳树长大了,重量增加了76.7千克,而土壤的重量只少了60克。

1.阅读上述材料,结合平时的生活经验,你认为影响柳树生长的因素有哪些?2.柳树重量增加可能的原因是什么?活动二、了解光合作用的原料、产物、条件1.了解光合作用过程中有氧气产生⑴ 回忆小学《科学》知识,谈谈你对绿色植物的光合作用的了解。

⑵ 用新鲜幼嫩、数量适中的水生植物;选用如图所示的装置仪器;将装置移到温暖、阳光充足的环境中进行观察,图(a )中瓶内有气泡。

图(b )中带火星的木条复燃,猜猜产生的气体是什么?说明什么?如果把该装置放在黑暗处会产生这样的现象吗?2.认识阳光与有机物的关系阅读课本P 88-90的实验,根据图回答下列问题:⑴ 用图中字母表示出实验步骤的正确顺序:f → 。

⑵图f 中把盆栽植物放到黑暗处一昼夜,为什么这儿要进行暗处理?⑶再把盆栽植物移到阳光下照射3~4h ,这样做的目的是?绿叶在光下释放氧气收集的气体(a ) (b )⑷图e中一部分叶片遮光,一部分叶片不遮光这样做的目的是什么?⑸图b中小烧杯内盛有,放在大烧杯中隔水加热,此步骤可以脱去叶绿素,使叶片变成色。

思考:为什么要脱色?⑹图a中向叶片滴加碘液,此溶液可使变蓝。

用清水冲洗叶片后,这时可以看到,遮光部分叶片为色,说明叶片遮光未产生有机物;不遮光部分叶片为色,说明叶片见光部分产生的有机物是;叶片未用黑纸遮光的部分产生了淀粉,被黑纸遮光的部分没有产生淀粉,说明是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。

⑺分析这个实验你能得出什么结论?【检测反馈】1.“绿叶在光下制造淀粉”的实验中,用酒精溶解叶绿素之后,漂洗叶片,滴加碘液,叶片的变化是( )A.未遮光的部位变成黄色,遮光部分不变色B.遮光部分无明显变化,未遮光部分变为蓝色C.遮光部分变成蓝色,未遮光部分不变色D.都是淡黄色2.在“绿叶在光下制造淀粉”的实验中,把叶片放在酒精中隔水加热,酒精的作用是( )A.溶解脂肪B.溶解叶绿素C.溶解淀粉D.溶解叶绿体3.地球上所有动物和植物所需的有机物最终来自( )A .所有无机物B.光合作用C.呼吸作用D.吸收作用4.家里种植的花草如果长时间放在黑暗处会死去。

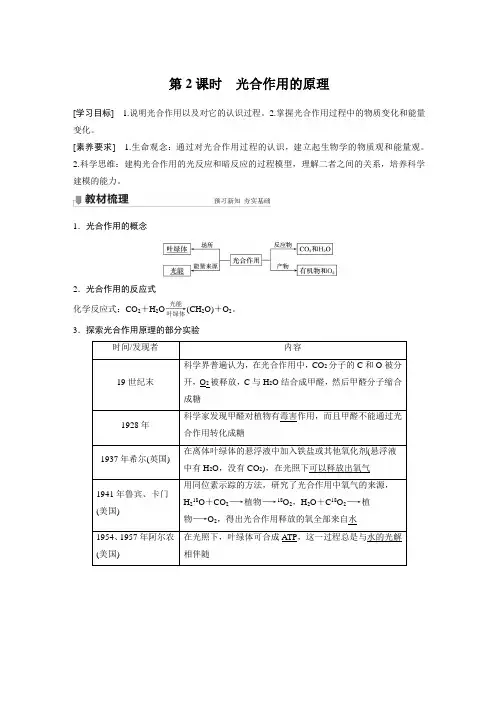

第2课时 光合作用的原理[学习目标] 1.说明光合作用以及对它的认识过程。

2.掌握光合作用过程中的物质变化和能量变化。

[素养要求] 1.生命观念:通过对光合作用过程的认识,建立起生物学的物质观和能量观。

2.科学思维:建构光合作用的光反应和暗反应的过程模型,理解二者之间的关系,培养科学建模的能力。

1.光合作用的概念2.光合作用的反应式化学反应式:CO 2+H 2O ――→光能叶绿体(CH 2O)+O 2。

3.探索光合作用原理的部分实验时间/发现者内容19世纪末科学界普遍认为,在光合作用中,CO 2分子的C 和O 被分开,O 2被释放,C 与H 2O 结合成甲醛,然后甲醛分子缩合成糖1928年科学家发现甲醛对植物有毒害作用,而且甲醛不能通过光合作用转化成糖1937年希尔(英国)在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有H 2O ,没有CO 2),在光照下可以释放出氧气 1941年鲁宾、卡门(美国)用同位素示踪的方法,研究了光合作用中氧气的来源,H 218O +CO 2―→植物―→18O 2,H 2O +C 18O 2―→植物―→O 2,得出光合作用释放的氧全部来自水1954、1957年阿尔农(美国) 在光照下,叶绿体可合成ATP ,这一过程总是与水的光解相伴随4.光合作用过程(1)光反应阶段 ①条件:有光。

②场所:类囊体薄膜。

③物质变化a .将H 2O 分解为氧和H +,其中H +与NADP +结合形成NADPH 。

b .使ADP 和Pi 反应形成ATP 。

④能量变化:将光能转化为储存在ATP 和NADPH 中的化学能。

(2)暗反应阶段①条件:有没有光都能进行。

②场所:叶绿体基质。

③过程(卡尔文循环)a .CO 2的固定:C 5+CO 2――→酶2C 3。

b .C 3的还原:2C 3―――――→酶ATP 、NADPH(CH 2O)+C 5。

④能量变化:NADPH 、ATP 中活跃的化学能变为有机物中稳定的化学能。

《植物生产与环境》第五章植物生产与光能利用复习题班级___________ 姓名___________ 得分______________一、单选题(60)1.进行光合作用的细胞器是()A. 质体B. 有色体C. 叶绿体D. 线粒体2.下列措施可以增强光照的是()A. 采用东西行种植B.棚时,选用无滴、多功能或三层复合膜C. 屋面流水D.采用阶梯式栽培,保持植物体前高后低3.从日出到日落太阳可能照射的时间间隔,称为()A. 可照时数B. 日照时数C. 实照实数 D .光照时间4.果实食用品质最佳的时期是()A. 呼吸高峰出现前B. 呼吸高峰出现时C. 呼吸高峰过后D. 成熟后5.许多植物成花需要极限日照长度,即()A.光照时间B.日照时数C.临界日长D.临界黑暗6.在下列光谱成分中,利于淀粉合成的是()A.红光B.橙光C.蓝紫光D.紫外线7.维持植物正常生长所需的最低日光强度是()A.等于光补偿点B.大于光补偿点C.小于光补偿点D.无特殊要求8.赤道上各季的曙幕光时间是()A.越40分钟B.2.5小时左右C.1.5小时D.3.5小时9.作物的光合面积通常是以()来表示A.叶面积系数B.叶龄指数C.叶龄系数D.叶龄10.如果把大气上界的太阳辐射视为100%,则达到地面辐射约为()A.14%B.27%C.43%D.51%11.光合作用的过程可分为三大步骤,其中第三步是()A.原初反应B.电子传递C.光合磷酸化D.光合碳同化12.作物经济产量与生物产量的比值称为()A.经济系数B.光能利用率C.光合性能D.叶面积系数13.植物呼吸作用的主要生理意义是()A.提供能量 B.贮存能量 C.合成有机物 D.提高抗病能力14.植物体内有机物质代谢的枢纽是()A.光合作用B.蒸腾作用C.呼吸作用D.吸收作用15.对茎的伸长生长有明显抑制作用的是()A.红光C.黄光 B.白光 D.蓝光16.光合作用产生的有机物质主要是()A.碳水化合物B.有机酸C.氨基酸D.蛋白质17.呼吸作用的最适温度比光合作用的最适温度()A.稍高 B.稍低 C.一样 D.相差极大18.在一定范围内,叶面积系数越大,产量越高,但超过一定范围,产量反而降低,据研究,各种作物的最大叶面积系数一般不超过()A. 3B. 4C. 5D. 619.如果光能利用率达(),则粮食产量理论上可以成倍增加。

第五章绿色植物与生物圈种的碳氧平衡第一节光合作用吸收二氧化碳释放氧气教材分析:本节内容是人教版生物七年级上册第三单元第五章生物圈中的碳-氧平衡中的第一节内容。

本节内容中主要由三部分组成。

第一部分是光合作用的实质,也是本节内容的重点,这部分内容在处理时,应注意两个实验的处理,如果没有条件完成实验,则要通过媒体让学生看到,让学生自己通过实验区理解光合作用的实质;第二部分是光合作用原理在农业上的应用,这部分内容主要让学生根据生活经验并结合课本上的介绍能够距离说出即可。

第三部分是技能训练,这部分内容重在训练学生对实验数据的分析。

学情分析经过前面的实验学习、探究,学生已经对实验过程、实验步骤、实验注意事项等比较熟悉。

学生愿意也渴望重复科学家们曾经走过的探索之路。

他们有设计实验的能力,也有自主分析的基础,满足学生的这一愿望,会使学生的学习兴趣大增加。

既保证老师在课堂上的主导作用,也保证了学生学习到知识的同时,充分的发挥其最大的自主性。

教学目标:1、知识与技能:探究光合作用的产物、原料、条件;归纳光合作用的概念,举例说明光合作用在农业生产上的应用。

2、过程与方法:通过实验让学生学会独立设计并完成本章的探究活动。

3、情感态度与价值观:培养不断探究新知识的精神及同学之间的合作精神,养成实事求是的科学态度。

教学重点:光合作用的实质即光合作用的产物、原料、条件、公式。

教学难点:探究实验的过程。

课前准备:课件教学过程:一、创设情境,明确任务1、情境导入:生物的呼吸,燃料的燃烧都需要消耗大量的氧气,排出大量的二氧化碳。

为什么我们没有感到缺氧呢?光合作用的产物是不是只有有机物?2、明确任务:探究光合作用的产物、原料、条件;归纳光合作用的概念,举例说明光合作用在农业生产上的应用。

二、合作探究(一)光合作用的原料1、想一想,议一议教师组织学生阅读教材121页比利时科学家海尔蒙特所做的实验,并让学生思考:海尔蒙特对柳树苗的生长作出了怎样的解释?他是否忽略了其他因素,是什么?学生在教室指导下思考并得出:绿色植物通过气孔与外界进行气体交换。

第3课时 光合作用原理的应用和化能合成作用一、光合作用原理的应用 1.光合作用强度(1)概念:植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量。

(2)表示方法:用一定时间内原料消耗或产物生成的数量来定量表示。

(3)影响因素2.探究光照强度对光合作用的影响 取材⎩⎨⎧器材:打孔器目的:制备小圆形叶片30片↓排气⎩⎨⎧器材:注射器目的:使小圆形叶片中的气体逸出↓沉水⎩⎨⎧条件:放在黑暗处原因:细胞间隙充满了水↓分组:取3只小烧杯,分别倒入20 mL 富含二氧化碳的清水、分别放入10片小圆形叶片↓光照:分别对这3个实验装置进行强、中、弱三种光照 ↓观察并记录:同一时间段内各实验装置中小圆形叶片浮起的数量 3.在生产实践中的应用1.概念:利用体外环境中的某些无机物氧化时所释放的能量来制造有机物的合成作用。

2.实例硝化细菌⎩⎨⎧能量来源:将氨氧化成硝酸释放的能量反应物:水和二氧化碳产物:糖类3.自养生物和异养生物1.光合作用强度的影响因素有CO2浓度、温度和光照强度等外界因素。

() 2.光照强度对光合作用强度的影响实验中,可以通过调节台灯与实验装置的距离来调节光照强度。

() 3.温度对光合作用强度的影响主要是影响酶的活性。

() 4.探究实验中,小圆形叶片浮起的原因是叶片进行呼吸作用产生的二氧化碳导致的。

() 5.除了绿色植物,自然界中少数细菌,如硝化细菌也可以通过光合作用制造有机物。

() 提示:1.√ 2.√ 3.√4.×小圆形叶片浮起的原因是光合作用产生的氧气。

5.×硝化细菌进行化能合成作用。

1.实验中准备好的小圆形叶片为什么放入黑暗处盛有清水的烧杯中?提示:防止小圆形叶片实验开始前进行光合作用。

2.实验中小圆形叶片下沉在烧杯底部的原因是什么?光照后小圆形叶片为什么会上升?提示:实验中小圆形叶片中的气体逸出,因此下沉。

小圆形叶片进行光合作用产生了O2,小圆形叶片的密度变小,因此上升。

3.炎热的夏季,成团的水绵为什么漂浮在水面上?提示:光合作用旺盛,释放氧气使水绵团上浮。

第五章绿色植物与生物圈中的碳—氧平衡3.5.1 光合作用吸收二氧化碳释放氧气生物的呼吸和燃料的燃烧都会消耗大气中的氧气,排出大量的二氧化碳。

1. 光合作用利用二氧化碳作为原料光合作用的发现史:①亚里士多德:古希腊哲学家亚里士多德认为“植物的根是一张嘴,植物生活和生长所需的一切物质都是通过根吸收土壤汁得到的”亚里士多德认为:植物增加的质量=土壤减少的质量②海尔蒙特实验:比利时科学家海尔蒙特曾经做过一个著名的实验,他把一颗2.5千克的柳树苗种在木桶里,每天用雨水浇灌。

5年后,柳树质量增加了70多千克,而土壤只减少了不到100克。

海尔蒙特认为这是因为柳树除吸收了土壤中少量无机盐外,还吸收了大量的水,水是合成柳树体内有机物的原料。

想一想,他是否忽略了其他因素呢?海尔蒙特认为:推测植物生长所需要物质主要来源于水海尔蒙特实验局限性:关注了水的因素却忽略了气孔可以吸收二氧化碳、还有无机盐或蒸腾作用散失的水的因素③黑尔斯实验:1727年,英国植物学家黑尔斯在重复海尔蒙特的实验时做了进一步量化,他推断空气可以被植物吸收,是用于制造其生长所需要物质的原料黑尔斯认为:推测空气是光合作用的原料④普利斯特利实验:1771年,英国化学家普利斯特利设计的实验。

实验步骤:甲图:他把一只点燃的蜡烛放到密闭的玻璃罩里,蜡烛不久就熄灭了。

乙图:他把一只小白鼠放到密闭的玻璃罩里,小白鼠很快也死去了丙图:他把一盆植物和一只点燃的蜡烛一同放到一个密闭的玻璃罩里。

他发现蜡烛没有熄灭丁图:他又把一盆植物和一只小白鼠一同放到一个密闭的玻璃罩里。

他发现小白鼠也能够正常地活着实验讲解:第一组:哪组能形成对照实验?甲和丙对照组是哪组?甲实验组是哪组?丙单一变量是什么?绿色植物结论:绿色植物可以更新由于蜡烛燃烧而变污浊的空气第二组:哪组能形成对照实验?乙和丁对照组是哪组?乙实验组是哪组?丁单一变量是什么?绿色植物结论:绿色植物可以更新由于动物呼吸而变污浊的空气因此,该实验结论是:绿色植物可以更新由于蜡烛燃烧或者动物呼吸而变污浊的空气普利斯特利实验局限性:光在植物更新空气中的作用;限于当时发展水平的限制,没有明确植物更新的气体是什么,现在我们知道氧气是光合作用的产物。