从阿多诺的否定美学观看现实主义

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:9

第18卷第3期徐州教育学院学报Vol.18,No.3 2003年9月J.of Xuzhou Education College Sep.,2003批判的武器从法兰克福学派看艺术的功能张姝君(徐州师范大学 文学院,江苏徐州221116)[摘 要] 德国法兰克福学派以艺术!为主要武器对西方资本主义工业社会进行了广泛而深刻的批判,并由此形成了著名的社会批判理论!。

法兰克福学派正是要致力于构建他们的艺术政治学!,以艺术来抗拒工具理性,以艺术来唤醒和救赎被发达的工业文明压抑和摧残了的人性。

因此,以艺术的社会功能作为切入点,就能深入地了解法兰克福学派的主要批判理论。

[关键词] 法兰克福学派;艺术政治学;艺术的功能;批判的武器;颠覆;救赎[中图分类号] J022 [文献标识码] A [文章编号] 1008-6625(2003)03-0109-0320世纪前期,随着资本主义工业文明的高度发达,西方一批知识分子对工业文明之于人性的摧残和异化开始反思,并且产生了强烈的批判意识。

在这个背景下,德国法兰克福大学出现了一个专门研究、分析社会现状,批判资本主义制度的研究所,法兰克福学派从而成为现代西方美学中最有影响的马克思主义学派。

被梅洛-庞蒂称之为西方马克思主义!的这一思想潮流主要是哲学、社会科学的思潮,法兰克福学派希望通过倡导一种新的社会哲学!来研究资本主义的社会状况,但是它却始终重视对文学艺术的研究。

对此,安德森论述说:∀西方马克思主义#典型的研究对象,并不是国家和法律。

它注意的焦点是文化。

! 在文化本身的领域,耗费∀西方马克思主义#主要智力和才华的,首先是艺术。

![1]而在法兰克福学派对艺术的关注和论述中,艺术的功能是其最为注重的。

如果说九层高台,起于垒土!,那么法兰克福学派思想的垒土就是对艺术的功能的强调。

时代进入20世纪,西方工业国家相继进入高度发达的资本主义阶段。

为了克服经济危机,维护资本主义统治,国家对资本主义的工业生产进行了有效干预,制定了一些所谓的福利制度!,在一定程度上改善了工人的生存环境,缓解了资本主义基本矛盾,同时也因此而弱化了社会革命的主体 无产阶级的革命性,其原有的阶级意识愈来愈被资产阶级价值体系和意识形态所瓦解和同化。

202320世纪以姚斯为代表的解释学和接受学理论重新审视了以往被忽视的读者,从读者出发,使文论研究的中心从之前的作者转向文本,最后转向读者。

但姚斯并不只看重读者的阅读感受,他以一种高度自觉的历史意识贯穿其接受与解释学的理论建构中,形成一种以历史经验为主的历史性的审美经验。

后一时期姚斯的审美经验研究更是对接受美学的深化,是一种将生产、接受和交流都综合考虑的审美实践,为电影等当代艺术的接受美学研究提供理论基础。

一、姚斯审美经验理论的形成历程接受美学是在20世纪60年代后期阐释学的美学思潮中发展起来的,主要代表人物有德国的姚斯和伊瑟尔。

姚斯的接受美学认为,文学研究应该集中于读者对作品的反应与接受,读者在阅读过程中的审美经验,以及读者接受效应的社会功能。

通过研究创作、读者、作品三者之间的动态交往过程,旨在将文学史从实证主义的死胡同中拯救出来,将审美经验置于“历史-社会”的动态条件下去研究。

审美经验不仅是现代美学研究的核心问题,更是姚斯《审美经验与文学阐释学》研究的核心问题。

18世纪,英国经验派美学家首先从主体本身出发,确定了主体在审美过程中的重要地位,提出了审美不涉及利害的思想。

在他们看来,审美经验就是一种无利害性的愉快的经验。

[1]姚斯审美经验理论对当代艺术的美学观念同样也引发了冲击,接受美学与电影艺术的交叉为电影受众研究带来了新视野,如人们开始重新审视看影片《乱世佳人》(维克多·弗莱明,1939)时自身与角色的关系,以电影隐射时代。

(一)从美的本质到审美经验西方现代美学研究的重心转移是姚斯审美经验研究的动力,由美的本质问题转向审美经验问题,以及研究与艺术相关的、其它非美的本质问题被视为古典美学转向现代美学的标志。

英国经验派认为只有通过对审美经验的深入研究,才能理解美是如何形成的,所以他们提出了“趣味理论”,希望从生理学和心理学的角度来分析人的审美能力和审美经验,为西方美学由审美客体到审美主体的研究奠定了基础。

第一讲:美学是什么?分析美学对艺术欣赏和批评中各种复杂的问题,通过语言解析,作了细密的探讨和科学的清理,它在揭露美学中一些基本概念和美丑艺术模拟表现形式主义现实主义等的词意含混歧异多义是有贡献的。

维特根斯坦:美学之谜是各门艺术对我们发生作用之谜艺术是一种公共的游戏,游戏虽无规律,但有参加者必须遵守的规则,而艺术的这种规则是与一定的生活和文化紧密相联系的审美领域中那许多词汇、概念以及他们在这语言中的使用规则,是与一定的文化生活紧密相联系的今天的美学不但一方面变成元批评学,即关于批评原理的语言研究,同时另一方面,艺术史和艺术社会学的具体研究却已经远超美学,占据了首要的地位。

所谓美学,大部分一直是美的哲学、审美心理学和艺术社会学三者的某种形式的结合美学是以美感经验为中心,研究美和艺术的学科,这是从哲学角度对当前美学做某种现象的描述和规定。

一,哲学美学任何心理学和社会学的科学研究都替代不了美的哲学思辨美的哲学所要处理和探寻的问题,深刻地涉及了人类生存的基本价值,结构等一系列根本问题,涉及了随时代而发展变化的人类学的历史本体论。

哲学始终是科学加诗,它有科学的方面和内容,既有对客观现实(自然,社会)的根本倾向作概括领悟的方面,但并非某种科学的经验论证;同时它也有特定时代、社会的人们的主观意向、欲求、情致表现的方面,其中包含有某种朦胧的、暂时还不能被科学所把握所规定的东西,这东西又总是与人的存在或本质,人生的价值和意义,人的命运和诗情纠缠在一起。

没有纯粹的哲学,哲学总是自己时代意识和人生之诗的精华。

二,马克思主义美学从马恩开始,到卢卡契、阿多诺,从苏联到中国,从形态上说,马克思主义美学主要是一种艺术理论,特别是艺术社会学的理论。

以艺术的社会效应作为其核心和主题成为其一贯的基本特色,而这社会效应又经常是与马克思主义提倡的无产阶级革命事业和批判精神联系在一起加以考虑、衡量、估计和评论的,是一种艺术的社会功利论。

正由于高度重视和主要着眼于艺术对现实生活和革命斗争的实际效用,从而强调艺术对现实生活的某种摹写,反映、认识,便成了基本的美学理论。

“重复与差异”--德勒兹美学思想在当代视觉文化创意中的解读1许正人【摘要】French philosopher Gil es Deleuze dif erentiates “repetition” from a kind of general law of nature (simple repetitive work). The foundation of his“existential”philosophy is the idea of“diference”caused by“movement”and“instability” of “timing”. Therefore, we have learned a way of thinking, dynamic and teeming with life, which throws light on evaluating various patterns of visual culture creativity.%法国思想家吉尔·德勒兹将“重复”与一种一般性的自然规律(简单的机械重复)区分开来,而将“运动”与“时间”的“不稳定性”所导致的“差异”思想作为他“生成”哲学的基石。

由此,我们领略到一种动态的、蕴含生命的思想生成方式,它于我们审度当前各种视觉文化创意形态具有很好的启迪意义。

【期刊名称】《创意与设计》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】4页(P34-37)【关键词】德勒兹;重复与差异;美学思想;视觉文化创意;解读【作者】许正人【作者单位】南京工程学院艺术与设计学院【正文语种】中文引言:当前,各种视觉文化现象不断涌现、不断以各式新奇面目花样翻新、冲击着人们的“视觉”——它们在“视觉”与“文化”之间可做怎样的意义解读?为什么有些社会文化事件内涵浅薄,终将为人遗忘?有的艺术家不同阶段推出的作品,却能够不断突破、不断地走向新的视觉维度、带来新的文化思潮?有的美术工作者、纵观其一生的作品犹如同一时期的作品,一旦风格形成,就不停的套路“生产”,简单化重复走一种老路了呢?这里面涉及一种文化观——简单的“机械重复”或是蕴含新的“可能性”的、具有“差异”生成能力的“真正的重复”——德勒兹提倡的是后者。

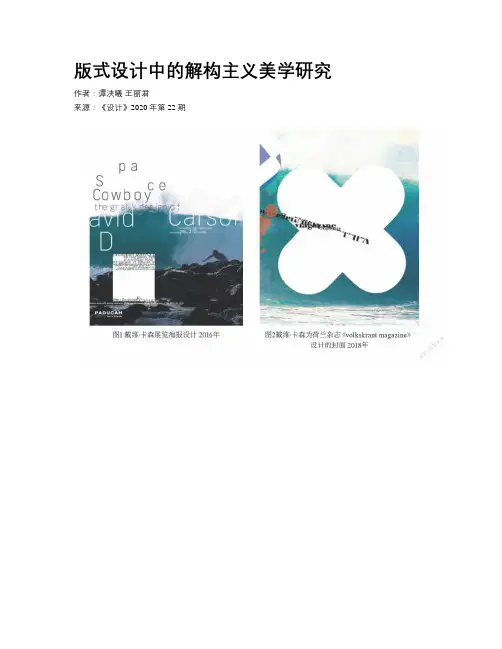

版式设计中的解构主义美学研究作者:谭浃曦王丽君来源:《设计》2020年第22期摘要:解构主义在二十世纪六十年代出现,是西方后现代主义思潮重要的构成部分,解构主义平面版式设计具有深刻的美学内涵。

文章通过个案研究,以当代平面设计师戴维·卡森的版式作品为主要案例,对解构主义版式设计形式进行图文形式与色彩关系层面的论述分析,探寻版式设计中解构主义混沌、无调与荒诞的美学特征,指出版式设计中的解构主义美学对当下中国平面设计创新的启示。

关键词:版式设计解构主义美学自由结构色彩引言解构主义发源于法国现象学哲学家奎斯·德里达对语言学中的结构主义的批判,德里达在研究现象学与存在主义之后,向海德格尔靠拢,产生出新的哲学思想,即解构主义。

1967年德里达发表的《论文字学》与《书写与差异》均从哲学视角对当时盛行的结构主义提出质疑,他反对结构本身,认为符号完全具备对真实的反映能力,对于单独的个体研究比对于整体结构的研究更加具有其重要性,他对现代主义正统原则和标准批判地加以继承,运用现代主义的语汇,却颠倒、重新构建各种既有语汇之间的关系。

解构主义在逻辑上否定传统但是并非摒弃传统,打破传统的同时与传统有着千丝万缕的关联,解构主义注重使用分解的观念,强调打碎,叠加,重组,创造出支离破碎和不确定感。

解构主义对设计领域的冲击是显性的。

建筑、平面设计等诸多重要的领域都出现了具有实验性的先锋代表作品,诸如建筑设计师贝伯纳德·屈米的法国巴黎-拉维列特公园,彼得·埃森曼的维克斯纳视觉艺术中心,英国平面设计师内维尔·布罗迪的以“工业”为名的字体以及朋克风格的唱片封面,美国平面设计师戴维·卡森为《海滩》杂志所设计的自由版式,均对解构主义做出了积极的回应。

版式设计是平面设计的重要组成部分。

解构版式颠覆了现代主义网格版式的循规蹈矩之风以其独特的视觉形式给平面版式设计注入活力,无章感、反逻辑与非对称性,从而使其衍生出版式解构的美学特征,通过对解构形式中自由结构、反阐释色彩与非指意文字的分析,可以窥见版式解构美学的特征具有此在意义。

关于审美文化的现代性问题的论文社会文化论文在现代社会,审美文化发生了分化,形成了精英审美文化和大众审美文化两种不同的形态,并出现审美文化的民族性与世界性的冲突。

这些问题都与现代性以及审美现代性有关。

我们必须重视这些问题,研究这些问题,并且解决这些问题。

一精英审美文化与大众审美文化在古典社会,也存在着民间的通俗审美文化与上层社会的高雅审美文化之分。

但在现代社会,借助市场经济的推动,精英审美文化与大众审美文化之间的分化远远超出了古典的形式,他们各自极端地发挥了自己的社会功能。

可以说,精英审美文化与大众审美文化的分化是现代性的产物。

现代性是一种世俗性,既包括理性层面,体现为一种理性精神( 科学精神和人文精神);也包括感性层面,体现为一种感性的解放。

审美作为超越的文化,与现代性既有相通的一面,又有相对立的一面。

审美文化与高雅文化相结合,以超理性的形式对现代性的批判,就产生精英审美文化。

审美文化写通俗文化相结合,以感性化的方式对现代性(理性)的消解,就产生大众审美文化。

精英审美文化不同于大众审美文化,它是以精英知识阶层为主体的审美文化,包括现代纯文学、高雅艺术,以及其他高雅审美文化。

精英审美文化继承了古典社会贵族审美文化的传统,保持人的超世俗的精神追求。

精英审美文化以其超越性和自由的品格,反叛现代性,批判现代性,企图解决现代人的精神世界的困扰。

精英审美文化具有以下特点:第一,超世俗性。

它超越现实生活,具有深厚的审美意蕴和高远的形上思考,引导人体悟生存的真义。

第二,反叛性。

它自觉地批判现代性,抗议人的异化,与传统意识形态决裂,从而凸显自由的品格。

第三,精英化。

满足一部分知识阶层等少数精神贵族的精神需求,拒斥商业化、大众化、功利性,追求个体性、艺术性,趋向精致化。

第四,非理性主义。

抵制理性统治,诉诸非理性,以反抗理性来争取精神的解放。

第五,经典性。

以其高雅、超越品质,传为经典,具有永恒价值。

精英审美文化所体现的审美现代性,本质上是一种反现代性,这是由审美对现实的超越性决定的。

第一编导论第一章文学理论的性质和形态第一节文学理论的性质一、文学理论的学科归属二、文学理论的对象、任务艾布拉姆斯文学四要素说:世界——作品——读者——作家从总体上来研究文学活动区别于其它活动的特殊性质,就形成了文学本质论。

文学随时代发展而发展,研究文学发展的根由及文学发展的规律就构成了文学活动发展论。

研究作家如何根据生活进行艺术创造的过程和规律,就成了文学创作论。

研究作品的构成因素及其相互关系,这就形成了作品构成论。

研究读者接受过程和规律,就形成了文学接受论。

三、文学理论的应有品格文学理论的实践性:来源于文学活动的实践;为文学活动的实践所检验文学理论的价值取向:一种意识形态;民主、科学、现代的取向第二节文学理论的形态一、文学理论形态多样化的依据文学理论认识的客体:文学活动的整体文学活动有两个流动系统:文学创作—文学作品—文学接受文学生产—作品价值—文学消费二、文学理论的基本形态文学哲学、文学心理学、文学符号学、文学信息学、文学社会学、文学价值学、文学文化学1、反映论视角:文学哲学马克思主义反映论马克思主义反映论是揭示文学活动的基本视角,因此以反映论为基础的文学哲学是文学理论的一个基本形态。

马克思主义的认识论的文学哲学,以其科学性超越了以前的文学哲学,成为文学理论的基石。

2、心理学视角:文学心理学3、符号学视角:文学符号学:文学活动是一个符号化过程符号学的开路先锋:卡西尔卡西尔:德国著名哲学家和哲学史家。

早年接受新康德主义哲学的训练,后成为马堡学派的代表人物之一。

代表作有《人论》等。

他的符号哲学将人定义为“符号的动物”。

4、信息学视角:文学信息学文学从创作到作品发表,是一种特殊的信息传播。

文学接受是信息的接受和对创作的反馈。

5、社会学视角:文学社会学文学社会学是文学理论的一种重要的形态丹纳三因素说:丹纳在《英国文学史》序、《艺术哲学》等著作中提出了文学创作决定于种族、环境和时代三种因素的理论。

6、价值学视角:文学价值学非实用价值:特殊的艺术价值艺术价值的存在环节:创作、作品、消费7、文化学视角:文学文化学为什么要学习这门课程?学习文学理论是学好其它课程尤其是各种文学史课程的基础。

艺术的非人化摘要:“非人化”是现代主义艺术,尤其是各种先锋派艺术的一个根本特征,它根源于审美现代性之“自反性”悖论。

对艺术“非人化”的美学阐释在不同的视界中折射出不同的内涵。

勘察这种内涵差异之所在,有利于对艺术与现实的关系作进一步的思考。

关键词:现代主义;非人化;自反性;先锋派;后现代主义西方现代主义艺术大致肇端于19世纪中叶,自一开始,它就处在双重对立之中:对立于艺术传统和对立于资产阶级文明。

现代主义艺术在双重对立的压力下产生了不断变革的需求,即不断地追求“新奇”。

而这就把现代主义艺术引向了第三重——也是最危险的——对立,即对立于自身。

我们借用贝克(Ulrich Beck)的说法,将这种自我对抗(self-confrontation)性描述为“自反性”(reflexive)。

审美现代性之“自反性”使得现代艺术呈现出一种新的面貌,即“非人化”(或“非人性化”)。

现代主义艺术的各种先锋派的(如未来主义、达达主义、超现实主义、荒诞派等等)兴起,则是审美现代性之“自反性”强化的必然结果。

所以,各种先锋派作为审美现代性的“一幅面孔”,具有更为突出的“非人化”特征。

它们通过摧毁艺术中残留的“人性”,成为一种“非人化”的艺术。

“非人化”是纷繁复杂、充满对立和冲突的现代主义艺术中各种先锋派最为根本的标识。

一、艺术的非人化:问题之发端“艺术的非人化”是西班牙哲学家奥特加·加塞特(Jose Ortega y Gasset)较早提出的一个概括先锋派艺术特征的命题。

它不仅仅是一个美学“问题”,如上文所说,它是现代艺术在双重对立之中通过“自我分解”而取得“惊颤”效应的美学“事件”。

“非人化”绝非是现代主义艺术,尤其是先锋派艺术的“一种风格”,而是它的根本标识。

奥特加·加塞特敏锐地捕捉到了先锋派艺术的“非人化”特征。

历史先锋派救世主式的狂热不仅是在现代艺术之中造反,更是对“艺术”概念本身以及“艺术体制”的毁坏。

哲学史学研究西方美育思想的发展略疏徐丽媛(南京艺术学院,江苏南京210000)摘要:本文研究/育的内涵,从古希腊古罗马到中世=、文艺复兴到十八世=、德国古典/学时期与十九世=、二十世=四个发展阶段,对西方/育思想的发展,进行梳理和研究,以期为进一步深入开展/育研究打下基关键词:/育/学审/鉴赏力一、美育的内涵美育,又称审美教育、美感教育。

席勒于1795年出版的《美育书简》中首次提出“美育”概念,是西方美学思想史和教育发展史上对美育思想的第一次完整论证。

指出美育“是促进鉴赏力和美的教育”“目的在于培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐”①11®。

二、西方美育思想的发展进程首次提出“美育”概念并进行完整论证的是十八世纪末的席勒,但西方美育思想的源头可回溯至古希腊和古罗马时期。

(一)古希腊古罗马到中世+:西方古代/育思想的源起古希腊时期的毕达哥拉斯学派提出的主张,强调音乐的“美育”净化作用,认为音乐分刚和柔两种风格,“不同的音乐风格可以使审美主体产生不同的美感活动性格的,能力的和谐,促进身心康”"期。

毕达哥拉斯学派注意到艺术对人性格和心理的教育,提出西方最早的美育思想。

柏拉图认为诗歌和音乐在的可以养和的,美育的在于提的和能力,的迷雾达到永恒与不朽的理念本体。

拉图美育理想中显示的是一种体的美和性美,在重智慧、重个体价值的民主城邦国家雅典相关。

对于美育过程,柏拉图认为是“感性美”至“理性美”再至“美本身”的螺进过程。

亚里士多德批判地继承了柏拉图的美育思想,摒弃了柏拉图的形而上学,亚里士多德坚持科学唯物主美育观。

虽然没有明确地在教育观中提出“美育”概念,且美育思想在教育观中非独立存在,是育、体育等融一体的,但亚里士多德从肯定文学的社会出发,明确地把文学、音乐、绘画等列入教育内容,并提出它们对儿童和青少年的影响,实际上是肯定美育陶冶情操、全人格的功用,导向理想和谐社会的建立。

进入中世纪后,督教神学占统治地位,关于美、美学、美育思想的一切描述都与上帝相关,上帝是美的根源和形式。

目 录2010年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)2010年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)及详解2011年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)2011年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)及详解2012年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)2012年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)及详解2013年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)2016年北京大学中国语言文学系623文艺学考研真题(回忆版)2017年北京大学中国语言文学系623文艺学考研真题(回忆版)2010年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)1.试论艺术本体论的发展历程和危机意识。

2.试论大陆文明、海洋文明、太空文明对文艺发展的影响。

3.试论中国思想对当代生态美学发展的影响。

2010年北京大学中国语言文学系文艺学考研真题(回忆版)及详解1.试论艺术本体论的发展历程和危机意识。

答:(1)艺术本体论的发展历程艺术本体论是对艺术本身存在的终极原因——艺术之为艺术的存在本体和质的规定性加以描述的理论体系。

艺术对人生命持存和终极关切之境,经历了文艺本体的甦生和嬗变过程。

关于艺术及艺术本质,从不同的哲学美学体系出发,有截然不同的回答,但总括起来有四种看法,即摹仿论、表现论、形式论和文化论。

①摹仿:古典本体论摹仿理论兴起于古希腊,延续到19世纪,历经两千余年,影响深广。

摹仿理论的关键点是:始终认定只有外部现实世界才是艺术的绝对本源和终极本体,艺术本质上是对世界的外部摹仿。

a.柏拉图以及亚里士多德的摹仿理论柏拉图最早明确地将艺术本质界定在“摹仿”之上。

他认为人所感觉的美是变动不居的,因而是不真实的,理念是唯一的真实存在,个别事物只是理念摹仿的影子,艺术只是对现实世界个别事物的摹仿,是摹本的摹本,是不真实的。

在《理想国》中,柏拉图说:“艺术家可以不同的方式随心所欲地进行创作,因他只要拿面镜子四处照照就行了。

第八章后现代主义在今天的文论中,后现代主义无疑是最常见的一个术语。

由于它包括了从麦当娜到元叙述、从后福特主义到色情小说的几乎一切事物,所以也可能被某些人认为毫无意义。

但无论如何,后现代主义是今天无法回避的一个术语。

这里应该首先说明一下后现代主义与后现代和后现代性的区别。

在国内关于后现代主义的讨论中,有些人将这三个术语混为一谈,而实际上它们表示三个不同的概念,虽然这三个概念有着不可分割的联系。

简单地说,后现代是个时间概念,指后期资本主义,又称后工业社会、信息社会、跨国资本时期,亦即现代化之后的时代。

后现代性是个社会学概念,指后现代时期的社会特征,涉及到生产方式、生产关系、社会结构和意识形态等诸多方面,具有明显的历史和哲学含义。

后现代主义是个风格概念,指后现代时期文化艺术表现的特点,包括建筑、文学、音乐、绘画、电影、电视等各个门类。

在这三个概念中,更重要的是应当把后现代性与后现代主义区分开来。

后现代性是个比较宽泛的概念,富于更多的社会历史和哲学意义;而后现代主义则比较狭隘,侧重于文化和美学特征。

就真理、理性、科学、进步和普遍解放等宏大叙事而言,由于它们被认为自启蒙运动以来现代思想的基本特征,所以后现代性意味着现代性的终结。

对后现代性来说,那些期望不仅历史地受到怀疑,而且从一开始就是危险的幻觉,因为它们使种种历史的可能性陷入了观念的束缚。

这种现代性的“专制体系”粗暴地破坏真实历史的复杂性和多样性,无情地取消差异,将所有的“他性”变成沉闷的同一性,还常常表现出一种极权政治。

它们是些“捉摸不定”的东西,通过在人们眼前晃动可能的理想,分散人们对政治变化的注意。

它们包含危险的绝对主义信念,相信变化的生活方式和认识能够基于某种终极的、无可怀疑的单一的原则:理性或历史规律,技术或生产方式,政治乌托邦或普遍的人性。

与现代性相反,对于“反基础论”的后现代性,人们的生活方式是相对的、不确定的,由纯粹的文化成规和传统形成,没有可以认同的始源或宏伟的目标;而所谓的“理论”,大部分只是说明这些继承下来的习惯和机制的一种浮夸方式。

浅谈生活审美化中的人文价值谢广辉内容提要:日常生活审美化是近几年来比较令人关注的一种文化现象,也是一种美学现象。

它以后现代主义消费为表征,以求得符号价值的分类与认同为指归。

以感官享乐为指归的“日常生活审美化”在一定程度上显示了我们久被压抑的感性的解放,但它就不意味着无功利的审美活动和带有精神超越的审美统统过时。

我们既没必要对其全面否定,更没有理由对其竭力宣扬。

日常生活审美化中的人文价值更值得我们关注。

关键词:日常生活审美化韦尔施审美四层次工具理性审美现代性人文价值“日常生活审美化”,自上个世纪90年代被提出以来,至今可谓方兴未艾,不仅有一些教授学者们一以贯之的理论支撑,更有众多“时尚人士”们在现实生活中的身体力行,大有将日常生活无边审美化之势。

如果把这种现象称为“日常生活审美化运动”,似不为过。

它已经成为中国当下文艺美学、文化研究等领域中无法回避的一个现象。

如何正确看待“日常生活审美化”,是当下文艺学、文化研究者需直面的一个很现实的问题。

一、“日常生活审美化”概说1、“日常生活审美化”的内容“日常生活审美化”是英语术语Aestheticization of everyday life的中译名。

从理论资源上来看,主要来自两部著作,它们一是德国后现代哲学家沃尔夫冈.韦尔施在1998年出版的《重构美学》,二是英国社会学家迈克.费瑟斯通1991年出版的《消费主义和后现代文化》。

(张扬《大众文化理论》)。

费瑟斯通认为日常生活审美化包含三个方面的含义:其一,指一战以来产生的艺术类亚文化。

其二,指与此同时生活向艺术作品逆向转化。

其三,指深深渗入当代社会日常生活结构的符号和图像。

我们今天所熟知的日常生活审美化,实际上主要包含了审美活动与日常生活两方面互动的内容:一是艺术家们摆弄日常生活物品,使之变成艺术对象;二是人们在他们自己的日常生活转变成某种审美规划,旨在从他们的服饰、外观、家居物品中营造出某种一致的风格。

1 【1 .直觉主义与意识流】概况直觉主义是20 世纪初对西方现代派文学产生极大影响的一种哲学思潮,它的代表人物是法国哲学家柏格森。

柏格森直觉主义中所强调的创造性、非理性,以及直觉和无意识等问题,都是西方现代派文学中反复突现的重要理论问题,而且对意识流创作手法的崛起,也产生了直接的影响n 意识流就叙事的角度由外在的观察转入内心的体验和发现而言,不妨说是柏格森直觉主义的一个延续。

此外,弗洛伊德以无意识为精神的真正实在,以梦为被压抑的本我得以被发泄的主要场所的理论,以及威廉·詹姆斯以流喻意识而强调其绵延不断的心理哲学,也是意识流的主要理论支柱所在。

理论一、直觉主义:柏格森 1 .艺术非功利,艺术是直觉。

2.绵延说,通过直觉体验到的时间,即“心理时间” ,是真正的时间。

二、意识流:以自由联想为线索,直接且自然地展现人物意识流动的叙事方法。

1 .意识流理论:威廉·詹姆斯2.意识流作家:乔伊斯《尤利西斯》,弗吉尼亚·沃尔夫《墙上的斑点》《达罗卫夫人》评价一、柏格森的直觉主义与克罗齐的“直觉一表现” 说的差别:从历史上看,克罗齐的直觉即表现即艺术的观点可以上溯到亚里斯多德心赋形式于物的传统,柏格森的直觉主义文论则更使人想起了柏拉图的诗歌迷狂说。

二、柏氏直觉主义的优缺点优点: 1 。

把艺术活动与生命现象联系起来,强调艺术的个性、不可重复性和独特性,反对任何机械化、公式化倾向,有一定合理性。

2.把主、客观交融无间的“直觉” 状态看作艺术的至境。

3.从生命的机械化来探讨喜剧性也有独到之处。

缺点:l、完全建立在生命直觉主义哲学基础上,把世界的本体归结为主体心灵,意识的绵延或生命流动,陷入了主观唯心主义。

2、全盘否定科学和理性,鼓吹唯有神秘直觉才能把握世界的本质,更具有非理性主义和神秘主义的片面性。

3.“直觉” 切断了与现实的一切功利关系,有唯美主义、形式主义之嫌。

三、意识流优缺点:优点:用意识流手法的创造和实验,对文学创作有重要的推动,其代表作乔伊斯的《尤利西斯》是世界文学史上的一座高峰。

德波和他的《景观社会》张一兵在一个最不齿旧束缚、也最不缺新东西的年代做哲学研究,算是件既有趣、也累人的事情。

因为新思想与新理念的生产速度往往比我们的脑子转得要快,大量五花八门的“后现代”、“后马克思”、“后殖民主义”之类的思潮汹涌而至,常常是前一波的模样还未端详分明,后一浪已经带着油墨香漂洋过海来到跟前。

然而看多了以后,我最经常也是最愿意去做的一件事情倒是反过来做逆溯式的思想史寻根,往深里去看一看今天这些貌似十分时尚潮流的新东西,究竟是怎样从思想史的旧土壤里一步一步地生发出来的。

放严肃一点来说就是:我更愿意去完整地看一看,这些新东西的历史性缘起究竟是什么?我始终以为,倘没有认真走一趟思想史上逻辑寻根的全程,我们必定无法在一种简单的垂直性上真正对这些新思潮进行一番学术性的科学透视和准确把握。

例如,若不去了解马克思的经济拜物教批判和青年卢卡奇的物化理论、不了解列斐弗尔和德波的日常生活异化说以及景观社会理论,当然还必须包括晚年拉康的真实域之说,恐怕就很难准确把握晚期波德里亚提出的作为当今世界本质的“类像”、“真实的谋杀”一类命题,更不用说真正去弄懂晚期波德里亚文化批判的理论实质。

因此,从光怪陆离的新东西里抬起头来,认真补上早先的一些重要思想史环节,实现一种具备历史感的纵向思维和眼光,将是当前学界这一类前沿性研究中首先必须完成的基础性工作。

眼前这一卷由王昭风博士翻译的居伊•德波的名著《景观社会》(The Society of the Spectacle),正是当代西方文化思想史和后马克思思潮中不可或缺的学术缺环之一。

毫不夸大地说,《景观社会》是西方马克思主义哲学文化逻辑中非常重要的一个断裂。

在这部成书于20世纪60年代中期的文本里,德波将马克思曾经面对的工业资本主义经济物化现实抽离为一幅离裂于物质生产过程的现代资本主义意识形态性的总体视觉图景;而马克思所指认的市场交换中已经颠倒为物与物关系的人与人的劳动关系,也被再一次虚化,成为商业性影像表象中呈现的一具伪欲望引导结构。

从阿多诺的否定美学观看现实主义摘要:在《读巴尔扎克》一文中,阿多诺将其“否定辩证”、“非同一性”的美学观念应用到了对巴尔扎克的现实主义创作的评价,从而阐明了自己对于现实主义文学创作的独到见解。

本文主要通过异化的现实、虚假的现实,对“总体性”、模仿性的批判,用否定的辩证法表达了阿多诺对巴尔扎克现实主义的评价,并进而表达了他的独特的文学现实主义观。

关键词:阿多诺现实主义不充分否定的辩证法在阿多诺生活的时代,资本主义经济高速发展,对人的异化越来越严重,资本主义社会赖以运行的价值、理性及其承诺,似乎都变成了虚假的东西。

而对于小说,阿多诺关心的是,在这“虚假”的社会,小说将以怎样的手段与社会相联系传达真理性内容,传统的现实主义小说是否能承担这一重任。

阿多诺以巴尔扎克的小说为例,在《读巴尔扎克——给格雷特尔》一文中,通过对巴尔扎克的现实主义创作的评价,从而阐明了自己对于现实主义文学创作的独到见解。

一、异化的现实、虚假的现实阿多诺认为,现代性社会是一个异化的社会。

这里的异化就是指人的主体力量的变态性扭曲,是现代性社会的根本特征。

为什么会发生异化?阿多诺认为是——启蒙。

人的主体力量的变态性扭曲之所以出现是因为人的主体力量的过度膨胀,而正是启蒙带来了人的主体力量的过度膨胀。

同样是启蒙,使人的主体力量极度膨胀,具有宰治权的权威在掌握自然的同时实施着无情地破坏和摧毁。

正如他在《启蒙的辩证法》中讲到:“从进步思想最广泛的意义来看,历来启蒙的目的都是使人们摆脱恐惧,成为主人。

但是完全受到启蒙的世界却充满着巨大的不幸。

”[2]在阿多诺看来,正是是启蒙带来异化。

异化渗透在整个人类历史现实中的范围和程度被赋予了首要的强调,被加之以可能实现的最大限度地开掘。

从而,异化被归结为人类社会,尤其是现代性社会的总体的本质的特征。

在现代性社会里,自阿多诺自法兰克福学派批判者的眼光中透视,现代人类的生存正是处于一种其主体力量被蹂埔的变态之中。

人类原初意义上的健全和完整早已千疮百孔,永远不复存在的可能。

更为重要更为伤感也更直接地被阿多诺所强调的是,人类竟然丧失了对于自身所置的异化的认知敏感,丧失了辨别能力本身。

人类麻木了,迷醉了,人类的现今行为只不过是正在一层层欺骗和粉饰已虚无了的现实。

因此,他指出传统的现实主义已经不能与社会相联系,传达真理性内容。

唯有现代艺术才具有拯救人性的、拯救现实的功能。

他说,艺术(对现实世界的否定性认识)在异化现实面前,使自己处于拯救状态。

阿多诺批判这种异化的现实,虚假的现实,批判传统的现实主义观念。

阿多诺的这种批判,正是呐喊,正是冲锋,以一种精英的洞彻之见去召唤人类丢掉了的缺席了的清醒。

因为只有最激烈的批判才能带来最彻底的清醒,也只有最彻底的清醒才能产生最激烈的批判。

二、传统现实主义的不充分性面对异化的现实、虚假的现实,阿多诺认为传统的现实主义小说已经不能反映真正的现实,不能再传达真理性的内容了。

他指出“将现实主义风格原则说成——东方集团的陈词滥调——是健康、未曾破坏的与现实的关系,是非常愚蠢的。

只有当文学主体打破了僵化并因而是异化的经验现实外壳,从而使这个悲惨世界祛魅之后,与现实的关系才能是正常的”[1]。

在他看来,巴尔扎克的现实主义小说不能显示事物的本质,仍有不充分性。

巴尔扎克虽然详细描述了典型人物和事件,预见了资产阶级兴起、封建贵族没落的历史趋势,但他并没有参透资本主义社会规律背后所隐藏的金钱逻辑,即货币作为一般等价物,己经获得在政治经济中的支配性地位。

“他的现实主义的不充分性最终来源于这样一个事实:为了他所描绘的画面,并没有戳穿金钱的面纱,并且实际上也很少穿透。

当幻想狂肆意发作的时候,这种现实主义就类似于一种幻想,人在其中幻想着金融巨头的阴谋诡计对控制人类的社会命运具有决定性作用。

”也就是说,巴尔扎克尽管意识到了资本主义社会中,金钱对人类心灵和行动的腐蚀作用,但他并没有将之归结到一种社会历史规律中,而是将其归为资产阶级嗜财如命的恶习,一种人类灵魂的堕落。

例如,在他的小说中,金融从业者总是趾高气昂、自命不凡、贪婪无度,被塑造成自我膨胀的怪物,而实业家则被类型化为勤勉肯干的劳动者。

实际上,此二者都是资本主义的产物,都要追求剩余价值,并没有本质上的区别。

所以,阿多诺认为,“巴尔扎克那里真正反动的东西,不是他思想中的保守主义倾向,而是他与贪婪掠夺的资本神话形成了共谋关系。

”[1]也就是说,巴尔扎克仅仅看到和赞扬了资本主义实业家的勤勉,但并没有真正发掘他们追求经济利益最大化的终极目的,这与那些金融从业者从本质上来说是一致的。

阿多诺认为,巴尔扎克没有将资本主义社会的根本性质转化为小说的形式特征,在这个意义上,他的写作部分地与资本主义构成了共谋关系。

巴尔扎克的现实主义小说并没有揭示资本主义社会的异化本质,没有让人们通过它的小说认识到这个异化的现实、虚假的现实。

小说违背了艺术的真实意图,即显示事物的本质。

三、否定的辩证法(一)艺术是对现实世界的否定性认识在阿多诺看来,无论是黑格尔还是卢卡契,他们发现了否定、承认了否定,但最终还是要回到肯定上去。

即使实在没有肯定,也要通过否定之否定来达到;即使个别不能达到肯定,也要通过总体来达到肯定。

但这不是真正的辩证法,否定之否定结果仍然是否定,没有任何哲学手段可以达到主体与客体、个体与总体的绝对同一。

他认为真正唯物主义的辩证法是指向差异之物——即矛盾、对立的。

阿多诺的全部文艺和美学思想,就是牢牢地建立在上诉否定的辩证法的基石之上的。

他从否定的辩证法出发,为艺术下了这样一个定义:“艺术是对现实世界的否定的认识”。

[5]在此,否定性成为艺术的本质特征。

阿多诺把艺术看成完全不同于现实的、非实在的、现象学意义上的“幻象”(不是把艺术形象等同于现实的欺骗性“幻象”),认为现代艺术所追求的事那种尚不存在的东西,是对现实中尚未存在之物的先期把握。

这种经验现实中所无的“幻象”是一个疏离、相异与现实的另一个世界,它用易逝、耀眼和表现性的虚构形象来批判、否定现实的虚假的统一假象,“于是,幻象蔑视着现实的统治原则”,即专治的总体性、同一性原则,最终“达到对既存经验现实的否定”,换言之,“艺术就是达到社会的社会性逆反现象”[5]。

在此意义上,阿多诺称艺术是对现实世界的“反题”。

真正的艺术所需要的不是这种与社会的同一,而是对社会的冷漠与否定。

他将艺术与现实的关系升华到艺术的批判性层面上,对艺术与现实之间关系的看法表现得很激进。

在在阿多诺看来,艺术要有所作为,就必须站在社会的对立面对其进行观照、审视和批判。

(二)提出“非同一性”,拒绝主客体统一的“总体性”阿多诺深受卢卡奇物化理论的影响,但他对其核心范畴“总体性”却极为不满,在阿多诺看来,作为艺术品,如现实主义作品,应该是一个真正意义上的“非同一性的整体”。

现实主义作品在卢卡奇看来,仍具有“总体性”。

阿多诺认为现实主义小说的和现实的关系被现实本身所质疑。

在阿多诺看来,现实主义通过形式的整合将杂多的现象纳入一个统一的系统中掩盖了这样一个基本事实:现代社会中主体与客体、个人与社会、人与自然之间的断裂和对立是不可超越的,并且在人类的历史中也从不曾超越过。

艺术并无直接的现实性,每当艺术试图复制现实时它所得到的肯定是仿佛如此的东西,而这种“仿佛如此的东西必然是经过意识形态过滤过的“现实形态”,实际上只是虚假的幻想。

在这个被工具理性所支配的物化世界中,它们所宣扬的和谐的审美观念不是肤浅的修饰,就是暂时的平衡,实际上违背了艺术的真实意图,即显示事物的本质。

阿多诺在《否定的辩证法》中提出,主客体的统一──这一从古希腊到19世纪哲学的目标──是以牺牲个体为代价的一种幻觉,在近代社会又成为资产阶级意识形态的核心。

同一性、总体、整体、集体性等等都是虚假的、抽象的概念的影子,它唯一的社会内容是对无法一致的个体强制统一化,对无法调和的矛盾状态表面上的调和,它消灭了所有的异质的存在,灭绝种族的大屠杀就是绝对的一体化。

与黑格尔说“总体是真实”的论断相对立,阿多诺则坚信“总体是虚假的”,“非同一性”就是反对那种虚假的同一化的总体性的精神压制,维护个体的差异性与独特性,揭示出个体相对于总体的反叛的潜能,揭示出社会历史中永恒的否定性、分裂和瓦解。

“非同一性”是虚妄的客观环境的自我意识,通过其揭露物化生活的无情的否定性,最终可能解放意识,阿多诺的理论不是描述存在于遥远未来的共产主义乌托邦,而是唤起受苦受难人的呐喊。

(三)非模仿性经典的现实主义文学批评观念认为,文学能够而且必须直接反映现实,这种未经反省的文学反映论,是非常不可靠的。

因为,艺术作品如果直接反映现实,与现实认同,则无异于散布谎言,使艺术陷入统治意识的罗网。

恩格斯曾赞赏巴尔扎克的那种对社会现实“书记官”式的全面描绘,阿多诺却认为过于精确,反倒不可信了。

他在《读巴尔扎克》中写到“精确性是对周遭事物之间极端紧密性的模仿,并因而也是对心里呈现的模仿。

巴尔扎克暗示了那种具体性。

但精确得过了头,以至于人们甚至无法单纯地信赖它,无法相信它作为史诗所包含的那种充满凶兆的丰富性”。

[1]他引述布莱希特的话:“情况如此复杂,因为仅仅‘复制现实’比现实能说明得更少。

……人之关系的物化,也就是工厂,再也不能向我们传递人与人之间的关系。

”正如布莱希特所说:文学的现实主义作为一种对现实的呈现方式,已经过时了,因为它根本无法抓住现实。

而巴尔扎克却一直努力,并且他的努力不会停止,直到其成品逼真地模仿了社会本身——尽管这种努力在社会面前是退却着的,但还是模仿社会。

阿多诺认为艺术之所以是艺术,按照其自身性,应当是现实存在状况的背弃。

艺术并非通过摹写现实,即顺应一种掩盖自身的本质并为了某种现有秩序的需要而压制任何对秩序的批评的现实,才成为认识。

相反,只有遵循自身的形式法则,拒绝被动地接受客观的经验存在,艺术才同现实发生关联。

只有通过保持距离而不是复制,艺术作品才既是它自身又是正确的意识。

艺术不应摹仿现实、不应跟着现实走而应得到升华。

同时,阿多诺指出:“然而有时,作为天真汉的巴尔扎克,他的补偿性的狂想确乎要比现实主义的巴尔扎克对实际的认识精确得多,他的写作是由异化所激发的,这种写作看上去就好像是要用勤奋的笔来建构通向未知的一架桥梁似的。

而异化本身也就是巴尔扎克借助他那想象的工作力图发现的秘密生活。

使人与人相分离,并使作家和人们相分离的因素,也是使社会得以发展的因素。

巴尔扎克的小说就模仿的是这种社会进程的节律。

”在这里,巴尔扎克的小说模仿的不是现实本身,而是“现实的节律”形式,他否定现实、批判现实,最终揭示了资本主义的本质。

巴尔扎克按照19世纪资本主义生产的“节律”,来给人物归类,让人物与人物之间的关系“星丛”化,使之表征出支配着每一个人物命运的真正动力。