1 试述细胞因子是如何介导和调节特异性免疫应答的?

2 试列举一列已经商品化的细胞因子并说明其用于治疗病毒感染性疾病的作用机制。Interferon

介导和调节特异性免疫应答的细胞因子主要由抗原活化的T淋巴细胞分泌,调节淋巴细胞的激活、生长、分化和发挥效应。

1、在受到抗原刺激后,淋巴细胞的活化受到淋巴因子的正负调节。如IFN-γ通过刺激抗原提呈细胞表达MHCII类分子,促进CD4+细胞的活化;TGFβ可抑制巨噬细胞的激活。

2、在免疫应答过程中,有多种细胞因子可刺激免疫活性细胞的增殖。如IL-2和IL-4是T 细胞的自分泌生长因子,也是B细胞的旁分泌生长因子;IL-4和IL-3协同刺激肥大细胞的增殖;IL-5刺激嗜酸性粒细胞的生长。

3、在免疫应答过程中,也有多种细胞因子刺激免疫活性细胞的分化。IL-12促进初始CD4+T 细胞分化成Th1细胞,IL-4促进初始CD4+T细胞分化成Th2细胞。B细胞在分化过程中发生的类别转换,也是在细胞因子的作用下实现的,如,IL-4刺激B细胞产生IgE;IFN-γ刺激B细胞产生IgG2a;TGFβ刺激B细胞产生IgA。

4、在免疫应答的效应阶段,多种细胞因子刺激免疫细胞对抗原性物质进行清除。IFN-γ激活单核巨噬细胞杀灭微生物。IFN-γ和IL-2都可增强NK细胞的细胞毒活性。IFN-γ促进CTL成熟。IL-2刺激CTL的增殖与分化并杀灭微生物,尤其是胞内寄生物。IL-4和IL-5刺激嗜酸性粒细胞分化,使其能够杀灭蠕虫。

5、有些细胞因子如TGFβ在一定条件下也可表现免疫抑制活性。它除可抑制巨噬细胞的激活外,还可抑制CTL的成熟

干扰素与位于细胞表面的干扰素受体结合后,把干扰素的信号传到细胞核,激活干扰素要激活的基因,从而表达出实现干扰素功能的一系列蛋白质。其中最重要的标志性的两种蛋白质就是PKR和25OAS。这两种蛋白质再去激活其它一些特殊功能的蛋白质产生,达到抗病毒或免疫增强的作用。如通过PKR,干扰素可以刺激细胞产生一种RNA酶,这种RNA酶在细胞内产生后,可以直接水解病毒的RNA或单链DNA,直接降低病毒的产生。干扰素激活的蛋白还可以干扰病毒在细胞内的组装,使病毒量下降。更重要的是,干扰素可以刺激感染的细胞在细胞表面产生标记蛋白质,有利于免疫细胞识别感染的肝细胞,当进入免疫清除期后,将有助于细胞毒性的T淋巴细胞将感染的肝细胞清除,同时一起将cccDNA清除。这种通过加强免疫达到清除病毒的作用是干扰素有别于核苷类似物的根本所在。干扰素还能通过其激活的一系列蛋白质,促进感染的肝细胞发生凋亡等等。

干扰素与细胞表面的干扰素受体结合是干扰素发挥其生物作用的关键。当有活性的干扰素与干扰素受体结合后,通过激活一系列蛋白质,发挥抗病毒和增强抗病毒免疫的作用。干扰素可以刺激细胞产生多种直接抗病毒蛋白,直接灭活或水解病毒。更重要的是增强抗病毒的免疫功能,达到持久抑制病毒的目的。

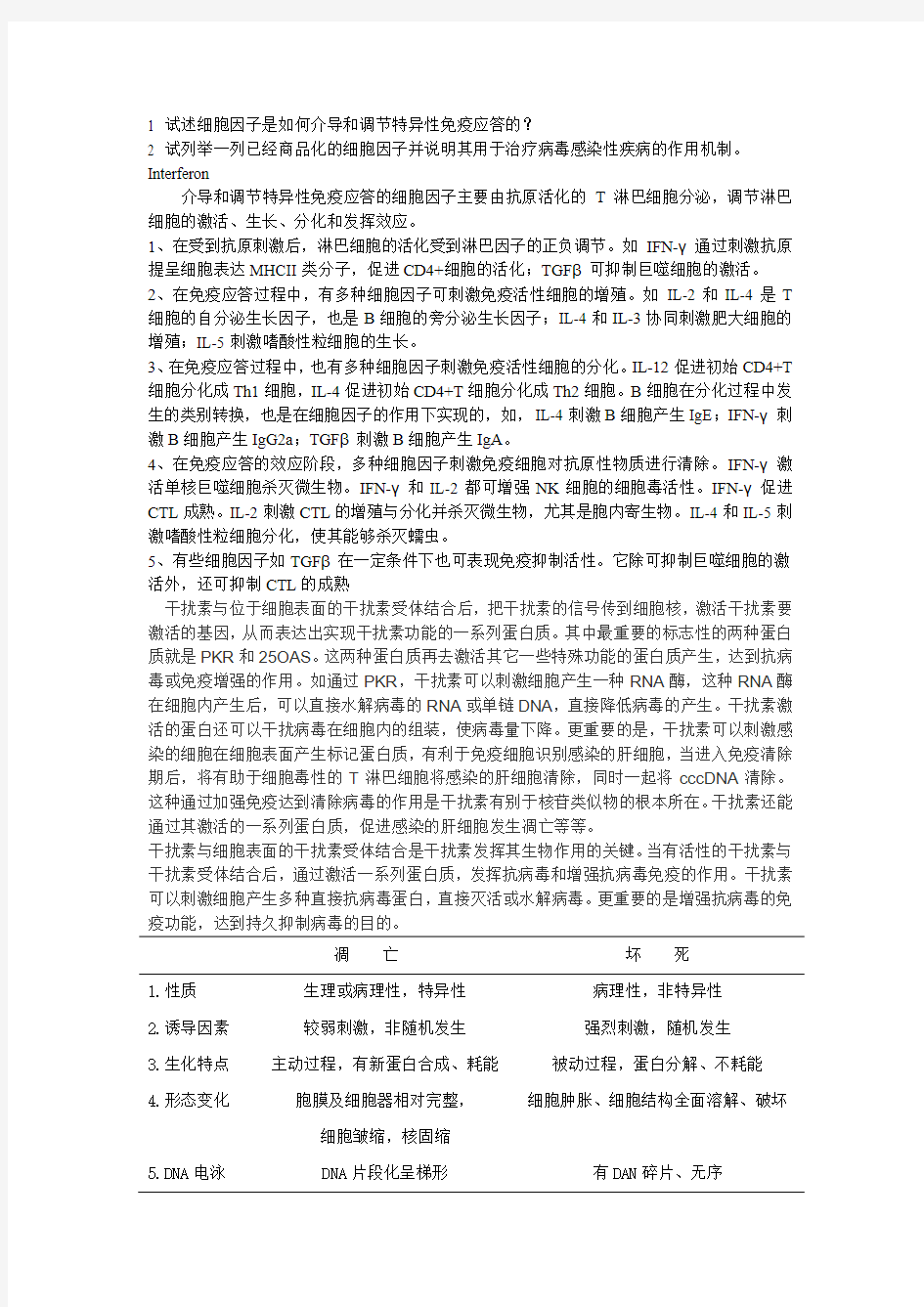

凋亡坏死

1.性质生理或病理性,特异性病理性,非特异性

2.诱导因素较弱刺激,非随机发生强烈刺激,随机发生

3.生化特点主动过程,有新蛋白合成、耗能被动过程,蛋白分解、不耗能

4.形态变化胞膜及细胞器相对完整,

细胞肿胀、细胞结构全面溶解、破坏

细胞皱缩,核固缩

5.DNA电泳DNA片段化呈梯形有DAN碎片、无序

(180-200bp的倍数)

6.炎症反应无有

7.凋亡小体有有

8.基因调控有无

线粒体△ψm下降与细胞凋亡

整合素是一组二价阳离子依赖性的细胞表面跨膜糖蛋白,它们介导细胞与细胞及细胞与细胞外基质之间的粘附反应。

2、组成:

目前已发现16种α亚基和8种β亚基,它们可相互结合形成20多种整合素。该家族可分为数个亚族,迄今了解最多的有三个亚族:

β1亚族:β1整合素 β2亚族:β2整合素 β3亚族:β3整合素

每个亚族由一个共同的β亚基和一组特定的α亚基组成。 3、结构:

由α和β亚基以非共价键结合形成的异二聚体。α亚基和β亚基都有一个较大的球形的细胞外区、一个跨膜区、一个较短的细胞内区。

4、功能:

(1)β1整合素:整合素的β1亚族、VLA 亚族(very late antigen ) β1整合素的β亚单位为CD29

作用:① 介导细胞与细胞外基质成分的结合(主要)

② 介导淋巴细胞的归巢

③ 介导白细胞与激活的血管内皮细胞的粘附反应。

分布:激活的淋巴细胞、白细胞、上皮细胞、血小板、成纤维细胞。 分类:α1β1、α2β1、α3β1、α4β1、α5β1、α6β1、α7β1、α8β1、α9β1(9种) 分类:α2β2、αm β2、αx β2(3种)

(2)β2整合素:整合素的β2亚族,白细胞粘附分子 β2整合素的β亚基单位为CD18

① 淋巴细胞功能相关抗原-1(lymphocyte function relateal antigell-1, LFN-1)

作用:参与白细胞之间及白细胞与内皮细胞之间的粘附。 ② 巨噬细胞分化抗原-1(Mac-1) 介导白细胞与内皮细胞、上皮细胞的粘附 与NKC 杀伤结合iC3b 的靶细胞有关 ③ 糖蛋白150/95(GP150/95)

参与细胞毒T细胞与靶细胞的粘附分布:各种白细胞

(3)β

3整合素、整合素的β

3

亚族,细胞粘附素(cytoadherins),β

3

整

合素的β亚基单位为CD61。

作用:①介导血小板的粘附、聚集。

②介导细胞与细胞外基质成分之间的粘附。

分布:血小板、多种细胞

分类:α

Ⅱb β

3

、α

v

β

3

(三)免疫球蛋白家族

1、概念

免疫球蛋白家族的粘附分子是一类细胞表面与免疫球蛋白(Ig)结构相似的跨膜蛋白质,多数介导Ca2+非依赖性同种和异种细胞之间的粘附反应。

2、组成:

①细胞间粘附分子(intercellular adhesion molecule, ICAM)

②血管细胞粘附分子(vascular cell adhesion molecule, VCAM)

③血小板内皮细胞粘附分子(platelet endothelium cell adhesion molecule, PECAM)

④神经细胞粘附分子(NCAM)

⑤淋巴细胞功能相关抗原-2,3(LFA-2,3)

⑥杀伤性T细胞相关抗原-4(CTLA-4)

⑦神经元-胶质细胞粘附分子(Ng-CAM)等 (CEA)

3、结构:

结构特征是分子中均含有不同数目的免疫球蛋白样区域,即沿着肽链每60-80个氨基酸残基出现一个链内二硫环,每个环内大约110个氨基酸残基,呈反平行β片层折叠,中心通过半胱氨酸形成二硫键加以稳定,成为一种钢性结构。

4、功能:

(1)ICAM:

①ICAM-1:是含有5个Ig区段的跨膜糖蛋白

作用:介导白细胞与内皮细胞的相互作用

分布:内皮细胞、上皮细胞、单核细胞、淋巴细胞

说明:通常情况下内皮细胞上ICAM-1表达处于低水平,在IFN-γ、TNF-α、IL-1β、LPS刺激下其表达急剧增加。

② ICAM-2:含2个Ig区段的跨膜糖蛋白。

作用:调节α

2β

2

/ICAM-1细胞粘附途径的作用

分布:内皮细胞、血小板、树突状细胞、单核细胞、某些淋巴细胞

说明:在上述细胞上固有地表达,不受炎症介质的影响。

③ ICAM-3:含5个Ig区段的跨膜糖蛋白

作用:同ICAM-2

分布:所有白细胞,内皮细胞(病理条件下)

说明:在所有白细胞上固有地表达,只在病理条件下表达于内皮细胞。(二)VCAM:

VCAM-1:含7个Ig区段的跨膜蛋白质。

作用:参与淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞与内皮细胞间的粘附。

分布:内皮细胞

说明:内皮细胞上VCAM-1在受到TNF-α、IL-1、LPS刺激时表达增加。(3)PECAM

PECAM-1:含6个Ig区段的跨膜蛋白质

作用:通过同种亲和性结合而介导粘附,可能在维持血管内皮的完整性和调节白细胞通过内皮的迁移起一定的作用。

分布:内皮细胞的胞间直接,内皮细胞,血小板髓系白细胞

说明:PECAM-1在内皮细胞的胞间连接大量表达,在内皮细胞上的表达是固有的,不受IFN-r, TNF-α, IC-1的调节。

(四)选凝素家族

1、概念

选择素又称凝染素样细胞粘附分子(Lec-CAM),是一种介导细胞与细胞间粘附,并且有高度选择性,配体为细胞膜的糖Le x和Le a的跨膜糖蛋白。

2、组成

至今了解最多的有 L-选择素(CD62L):LAM-1 or leu-CAM-1

E-选择素(CD62E):ELAM-1

P-选择素(CD62P)GMP-140 or PADGEM

LAM-1:白细胞粘附分子-1(leukocyte adhesion molecule-1 or leu-CAM-1)ELAM-1:内皮细胞-白细胞粉附分子-1(eudothelial, cell leukocyte adhesion molecule-1)

GMP-140:分子量为140KD的颗粒膜蛋白(granule membrane protein-140KD)PADGEM:血小板活化依赖性颗粒外膜蛋白

3、结构

三种选择素均由胞外区,跨膜区、胞内区三部分组成。三种细胞外区结构相似,均含一个凝集素样区,一个表皮生长因子样区和2-9个连续重复的补体结合区段;选择素的胞内区很短,且三种之间无同源性,也与骨架蛋白结合。

4、功能

(1)L-选择素:LAM-1

有2个连续重复的补体结合蛋白区段,它在绝大部分白细胞上因有表达。

作用:①(可单独)介导白细胞的滚动与捕获(通过与内皮细胞的结合)

②参与淋巴细胞的归巢(通过介导淋巴细胞间的结合)

分布:白细胞

(2)E-选择:ELAM一1

有6个连续重复的补体结合蛋白区段,它们在未激活的内皮细胞不表达,在TNF

α、IC-1、IFN-r、LPS等刺激时其表达在4~6个小时内迅速增加。

作用:①介导中性粒细胞与内皮细胞的粘附

②介导肿瘤细胞与内皮细胞的粘附

分布:活化的内皮细胞(毛细血管,后微静脉)

(3)P-选择素: GMP-140 PADGEM

有 9个连续重复的补体结合蛋白区段,通常情况下存在于血小板的α一颗粒和内皮细胞的Weibel-Palade小体,在受到凝血酶组胺、补体、氧自由基or 细胞因子的刺激后,P-选择素可在数分钟内移到细胞表面。

作用:①介导白细胞的滚动

②介导白细胞与内皮细胞的粘附(可溶性P-选择素)

分布:血小板、活化的内皮细胞(小静脉,微静脉)

心肌缺血再灌注性心律失常的基本条件与机制

何谓单基因遗传病?简述其基本类型。

单基因遗传病简称单基因病,是指单一基因突变引起的疾病,符合孟德尔遗传方式,所以称为孟德尔式遗传病。

单基因病是人类遗传性疾病的主要类型,较常见的有红绿色盲、血友病、白化病等。

何谓多基因遗传病,有何特点?

一些常见的先天畸形和常见而病因复杂的疾病,其发病率一般都超过1/1000,疾病的发生都有一定的遗传基础,并常出现家族倾向,但不是单基因遗传,患者同胞的发病率不遵循1/2或1/4的规律,大约仅1%-10%,表明这些疾病有多基因遗传基础,故称为多基因病(polygenic disease)。正因为它们的遗传基础很复杂,属于复杂遗传病(complex genetic disease)。1.家族聚集倾向,但不符合孟德尔式遗传,是基因与环境相互作用的结果。这类疾病通常在一般人群的发病率约1‰~1%,而患者的一级亲属发病率可达1%~10%。

2.随亲属级别的降低,患者亲属发病风险迅速下降,在发病率低的疾病,这个特点更为明显

3.近亲婚配多基因病的发病率明显高于随机婚配

4.发病率有种族差异

试述疾病蛋白质组学的概念、目前的研究重点及其核心技术。(p122)

指应用各种技术手段来研究蛋白质组的一门新兴科学,其目的是从整体的角度分析细胞内动态变化的蛋白质组成成分、表达水平与修饰状态,了解蛋白质之间的相互作用与联系,揭示

蛋白质功能与细胞生命活动规律。

试述肿瘤蛋白质组学研究进展。

试述心血管疾病蛋白质组学研究进展。

教材p128-129

1 细胞因子的分类及生物学活性有哪些?

2 试述细胞因子是如何介导和调节特异性免疫应答的?

3 细胞因子有哪些临床应用及应用前景?

二、细胞因子的命名与分类

1.白细胞介素(interleukin, IL)

2.肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor, TNF)

3.干扰素(interferon, IFN)

4.生长因子(growth factor, GF)

5.趋化因子(chemokine)

6.集落刺激因子(colony stimulating factor, CSF)

7.神经营养因子(neurotrophin, NT)

《病理生理学》考试知识点总结 第一章疾病概论 1、健康、亚健康与疾病的概念 健康:健康不仅是没有疾病或病痛,而且是一种躯体上、精神上以及社会上的完全良好状态。 亚健康状态:人体的机能状况下降,无法达到健康的标准,但尚未患病的中间状态,是机体在患病前发出的“信号”. 疾病disease:是机体在一定条件下受病因损害作用后,机体的自稳调节紊乱而导致的异常生命活动过程。 2、死亡与脑死亡的概念及判断标准 死亡:按照传统概念,死亡是一个过程,包括濒死期,临床死亡期和生物学死亡期。一般认为死亡是指机体作为一个整体的功能永久停止。 脑死亡:指脑干或脑干以上中枢神经系统永久性地、不可逆地丧失功能。判断标准:①不可逆性昏迷和对外界刺激完全失去反应;②无自主呼吸;③瞳孔散大、固定;④脑干神经反射消失,如瞳孔对光反射、角膜反射、咳嗽反射、咽反射等;⑤脑电波消失,呈平直线。 ⑥脑血液循环完全停止。 3、第二节的发病学部分 发病学:研究疾病发生的规律和机制的科学。 疾病发生发展的规律:⑴自稳调节紊乱规律;⑵损伤与抗损伤反应的对立统一规律; ⑶因果转化规律;⑷局部与整体的统一规律。 第三章细胞信号转导与疾病 1、细胞信号转导的概念 细胞信号转导是指细胞外因子通过与受体(膜受体或核受体)结合,引发细胞内的一系列生物化学反应以及蛋白间相互作用,直至细胞生理反应所需基因开始表达、各种生物学效应形成的过程。 2、受体上调(增敏)、受体下调(减敏)的概念 由于信号分子量的持续性减少,或长期应用受体拮抗药会发生受体的数量增加或敏感性增强的现象,称为受体上调(up-regulation);造成细胞对特定信号的反应性增强,称为高敏或超敏。 反之,由于信号分子量的持续性增加,或长期应用受体激动药会发生受体的数量减少或敏感性减弱的现象,称为受体下调(down-regulation)。造成细胞对特定信号的反应性增强,称为减敏或脱敏。 第五章水、电解质及酸碱平衡紊乱 1、三种脱水类型的概念 低渗性脱水是指体液容量减少,以失钠多于失水,血清钠浓度<130mmol/L,血浆渗透压<280mmol/L,以细胞外液减少为主的病理变化过程。(低血钠性细胞外液减少)高渗性脱水是指体液容量减少,以失水多于失钠,血清钠浓度>150mmol/L,和血浆渗透压>310mmol/L,以细胞内液减少为主的病理变化过程。(高血钠性体液容量减少)等渗性脱水水钠等比例丢失,细胞外液显著减少,细胞内液变化不明显。(正常血钠性体液容量减少)

1.水肿的发生机制:(1)毛细血管内外液体交换失衡——组织液生成增多。 A毛细血管流体静脉压升高B血浆胶体渗透压降低C微血管壁通透性增加D淋巴回流受阻 (2)体内外液体交换失衡——钠水潴留 A肾小管滤过率下降B肾血流重分布C近端小管重吸收钠水增加(肾小球滤过分 数增加,心房利钠肽分泌减少)D远端小管和集合管重吸收钠水增加(醛固酮分泌 增多,抗利尿激素分泌增加) O 2.低钾血症: 原因和机制:1、钾摄入不足2、钾丢死过多3、钾进入细胞内过多 O 对机体的影响: 1、对肌肉组织的影响 1)肌肉组织兴奋性降低,肌肉松弛无力或驰缓性麻痹 2)横纹肌溶解 2、对心脏的影响——心率失常 心肌细胞兴奋性增高,心肌传导性降低,房室束—普肯野系统的快反应细胞自律性增高, 心肌的收缩性增加 3、对肾脏的影响 功能变化:尿浓缩功能障碍,肾小管上皮细胞NH3生成增加,近曲小管对HCO3—重吸 收增强,引起碱中毒 形态结构的变化:近端小管上皮细胞发生空泡变性,可见间质纤维化和小管萎缩或扩张 4、对消化系统的影响:胃肠道运动减弱,常发生恶心、呕吐和厌食,严重时可引起腹胀甚 至麻痹性肠梗阻 5、对糖代谢的影响:低钾血症引起胰岛素分泌减少或作用减弱,引起轻度血糖升高 6、代谢性碱中毒 O 3.高钾血症对机体的影响: 1、对肌肉组织的影响: 1)急性高血钾症:轻度高钾血症时,可有受阻感觉异常、疼、肌肉轻度震颤等症状。 严重高钾血症时,可有四肢软弱无力,腱反射消失甚至驰援性麻痹等症状。 2)慢性高钾血症:圣经肌肉的功能变化远不如急性高钾血症明显 2、对心脏的影响: 血钾浓度迅速轻度升高时,心肌的兴奋性增高,血钾浓度迅速显著升高时,心肌的兴奋性降低甚至消失; 心肌的传导性降低;心肌的自律性降低;心肌收缩性降低。 O 4.缺氧引起的呼吸系统,循环系统,血液系统等的变化: 呼吸系统的变化: 1、动脉血氧分压降低,可刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器,反射性兴奋呼吸中枢,使呼吸加深加快, 肺泡通气量增加。 2、严重的急性缺氧可直接一直呼吸中枢,出现周期性呼吸,呼吸减弱甚至呼吸停止。 O 循环系统的变化: 1、心脏功能的变化:1)急性轻度和中毒缺氧时,心率增快。严重缺氧可直接抑制心血管运动中枢和导致 心肌能量代谢障碍,是心率减慢; 2)缺氧初期,心肌收缩力增强,随心肌缺血时间的延长,心肌缺氧可降低心肌的舒

《病理生理学》作业1 答案: 一、名词解释: 1、基本病理过程: 是指在多种疾病过程中出现的共同的功能、代谢和形态结构的病理变化。 2、疾病: 是指在一定病凶的损害作用下,因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。 3、病因: 凡是能引起致疾病发生的体内外因素都称为致病因素,简称为病因。 4、低容量性高钠血症(高渗性脱水): 是指失水多于失钠,血Na + 浓度>150mmol /L ,血浆渗透压>310mmol /L 的脱水。 5、代谢性碱中毒: 是指以血浆HCO 3 浓度原发性升高和pH 呈上升趋势为特征的酸碱平衡紊乱。 三、简答题: 1、举例说明因果交替规律在疾病发生和发展中的作用。 在疾病发生发展过程中体内出现的一系列变化,并不都是原始病冈直接作用的结果,而是由于机体的自稳调节紊乱出现的连锁反应。在原始病因作用下,机体发生某些变化,前者为因,后者为果;而这些变化又作为新的发病学原因,引起新的变化,如此因果不断交替、相互转化,推动疾病的发生与发展。例如,车祸时机械力造成机体损伤和失血,此时机械力是原始病冈,创伤和失血是结果。但失血又可作为新的发病学原因,引起心输出量的降低,心输}H 量降低又与血压下降、组织灌注量不足等变化互为凶果,不断循环交替,推动疾病不断发展。疾病就是遵循着这种因果交替的规律不断发展的。 在因果交替规律的推动下,疾病可有两个发展方向:①良性循环:即通过机体对原始病因及发病学原因的代偿反应和适当治疗,病情不断减轻,趋向好转,最后恢复健康。例如,机体通过交感肾上腺系统的兴奋引起心率加快,心肌收缩力增强以及血管收缩,使心输出量增加,血压得到维持,加上清创、输血和输液等治疗,使病情稳定,最后恢复健康;②恶性循环:即机体的损伤不断加重,病情进行性恶化。例如,由于失血过多或长时间组织细胞缺氧。可使微循环淤血缺氧,但回心血量进一步降低,动脉血压下降,发生失血性休克,甚至导致死亡。 2、试分析低渗性脱水早期易出现循环衰竭症状的机制? 低渗性脱水时,由于细胞外液低渗,尿量不减,也不主动饮水,同时细胞外液向渗透压相对高的细胞内转移。因此,细胞内 液并末丢失,主要是细胞外液减少,血容量减少明显,易出现外周循环衰竭症状。 3、简述代谢性酸中毒对心血管系统的影响。 心血管系统血浆H +浓度增高对心脏和血管的损伤作用主要表现在: (1)心肌收缩力降低:H + 浓度升高除使心肌代谢障碍外,还可通过减少心肌Ca 2+内流、减少肌浆网Ca 2+释放和竞争性抑制Ca 2+ 与肌钙蛋白结合使心肌收缩力减弱。 (2)心律失常:代谢性酸中毒出现的心律失常与血钾升高密切相关,高钾血症的发生除了细胞内K +外移,还与酸中毒时肾小管细胞泌H + 增加而排K +减少有关。重度的高钾血 症可发生心脏传导阻滞或心室纤颤,甚全造成致死性心律失常和心脏骤停。 (3)对儿茶酚胺的敏感性降低:H + 增高可抑制心肌和外周血管对儿茶酚胺的反应性,使血管的紧张度有所降低,尤其是毛细血管前括约肌最为明显,但单纯性酸中毒不致引起明显的血管容量扩大和血压降低,而主要表现在对血管活性物质的反应性减弱。例如,在纠正酸中毒的基础上使用缩血管药,往往会收到较好的升压效果。 4.运用第二章所学知识分回答问题(临床案例2—1) 一位3l 岁的公司职员,工作非常努力。经常加班到深夜,有时回家后还要准备第2天要用的文件,感到很疲劳,慢慢地养成了每天抽2—3包烟,睡觉前还要喝2杯白酒的习惯。在公司经营状态不好时,他非常担心自己工作的稳定性,晚上有时失眠。在公司刚刚进行过的体检中,他的各项体格检查和化验检查都是正常的。 问题:你认为这位职员是健康的吗? 这位职员身体不健康。健康不仅是没有疾病,而且是一种身体上、精神上以及社会上的完全良好状态。该职员时常感到很疲劳,晚上有时失眠,这些都与健康的标准不符合,而是出于一个亚健康状态。亚健康是指有各种不适的自我感觉,但各种临床检查和化验结果为阴性的状态。如果亚健康状态没有引起人们的足够重视,任其发展就会导致疾病的发生。该职员养成了每天抽2—3包烟,睡觉前还要喝2杯白酒的习惯,这些都是产生疾病的条件,当多个条件共同作用时,他将会出现身体上的疾病。 这仅仅是答案要点,希望各位老师和同学们继续丰富内容。 《病理生理学》作业2 答案: 一、名词解释: 1、缺氧: 向组织和器官运送氧减少或细胞利用氧障碍,引起机体功能、代谢和形态结构变

生理学专业英语词汇 第一章绪论 【专业英语词汇】 生理学physiology 内环境internal environment 神经调节nervous regulation 体液调节humoral regulation 旁分泌paracrine 自身调节autoregulation 正反馈positive feedback 组织液interstitial fluid 稳态homeostasis 反射弧reflex arc 激素hormone 神经分泌neurosecretion, neurocrine 负反馈negative feedback 前馈feed-forward 第二章细胞的基本功能【专业英语词汇】 单纯扩散simple diffusion 失活inactivation 钠-钾泵sodium-potassium pump 入胞endocytosis 易化扩散facilitated diffusion 主动转运active transport 出胞exocytosis 化学门控通道chemically gated channel 跨膜信号转导transmembrane signal transduction 电压门控通道voltage-gated channel 促离子型受体ionotrpic receptor 鸟苷酸结合蛋白, G-蛋白guanine uncleotide-binding protein, G-protein 环一磷酸腺苷cycle adenosine monophosphate, cAMP 第二信使second messenger 三磷酸肌醇inositol triphosphate, IP3 G-蛋白耦联受体G-protein coupled receptor 酪氨酸激酶受体tyrosine kinase receptor 兴奋性excitability 刺激stimulus 阈值threshold 动作电位action potential 超极化hyperpolarization 复极化repolarization 锋电位spike potential 膜片钳patch clamp 相对不应期relative refractory period 局部兴奋local excitation 时间性总和temporal summation 跳跃式传导saltatory conduction 终板电位end-plate potential 胆碱酯酶cholinesterase 滑行理论sliding theory 等长收缩isometric contraction 完全强直收缩complete tetanus 后负荷afterload 磷脂酶C phospholipase C 二酰甘油diacylglycerol, DG 促代谢型受体metabotropic receptor 一氧化氮nitric oxide, NO 兴奋excitation 阈强度threshold intensity 静息电位resting potential 极化polarization 去极化(除极化) depolarization 超射overshoot (potential) “全或无”现象“all or none” phenomenon 绝对不应期absolute refractory period 阈电位threshold (membrane) potential 电紧张性扩布electrotonic propagation 空间性总和spatial summation 量子式释放quantal release 乙酰胆碱acetylcholine, ACh 兴奋-收缩耦联excitation-contraction coupling 等张收缩isotonic contraction 单收缩single twitch 前负荷preload 初长度initial length

病理生理学形成性考核册作业答案 《病理生理学》作业1 答案: 一、名词解释: 1、基本病理过程: 就是指在多种疾病过程中出现得共同得功能、代谢与形态结构得病理变化。 2、疾病: 就是指在一定病凶得损害作用下,因机体自稳调节紊乱而发生得异常生命活动过程。 3、病因: 凡就是能引起致疾病发生得体内外因素都称为致病因素,简称为病因。 4、低容量性高钠血症(高渗性脱水): 就是指失水多于失钠,血Na + 浓度>150mmol /L ,血浆渗透压>310mmol /L 得脱水。 5、代谢性碱中毒: 就是指以血浆HCO 3 浓度原发性升高与pH 呈上升趋势为特征得酸碱平衡紊乱。 二、单选题 1.能够促进疾病发生发展得因素称为 D A .疾病得条件 B .疾病得原因 C .疾病得危险因素 D .疾病得诱因 E .疾病得外因 2.疾病得发展方向取决于 D A .病因得数量与强度 B .存在得诱因 C .机体得抵抗力 D .损伤与抗损伤力量得对比 E .机体自稳调节得能力 3.死亡得概念就是指 C A .呼吸、心跳停止,各种反射消失 B .各组织器官得生命活动终止 C .机体作为一个整体得功能永久性得停止 D .脑干以上中枢神经系统处于深度抑制状态 E .重要生命器官发生不可逆性损伤 4.全脑功能得永久性停止称为 C A .植物人状态 B .濒死状态 C .脑死亡 D .生物学死亡 E .临床死亡 5.体液就是指 B A .细胞外液体及其溶解在其中得物质 B .体内得水与溶解在其中得物质 C .体内得水与溶解在其中得无机盐 D .体内得水与溶解在其中得蛋白质 E .细胞内液体及溶解在其中得物质 6.高渗性脱水患者尿量减少得主要机制就是 B A .细胞外液渗透压升高,刺激下丘脑渴中枢 B .细胞外液渗透压升高,刺激ADH 分泌 C .肾血流量明显减少 D .细胞内液减少 E .醛固酮分泌增多 7.下列哪一类水与电解质代谢紊乱早期易发生休克 A A .低渗性脱水 B .高渗性脱水 C .水中毒 D .低钾血症 E .高钾血症 8.判断不同类型脱水得分型依据就是 C A .体液丢失得总量 B .细胞外液丢失得总量 C .细胞外液渗透压得变化 D .血浆胶体渗透压得变化 E .细胞内液渗透压得变化 9.给严重低渗性脱水患者输入大量水分而未补钠盐可引起 C A .高渗性脱水 B .等渗性脱水 C .水中毒 D .低钾血症 E .水肿 10.水肿时造成全身钠、水潴留得基本机制就是 C A .毛细血管血压升高 B .血浆胶体渗透压下降 C .肾小球-肾小管失平衡 D .肾小球滤过增加 E .静脉回流受阻 11.下列哪一项不就是低钾血症得原因 B A .长期使用速尿 B .代谢性酸中毒 C .禁食 D .肾上腺皮质功能亢进

第八章发热 ※概述 ※发热的病因和发病机制 ※发热的功能与代谢变化 ※防治的病理生理基础 第一节概述 一、正常体温的相关概念(Concepts of normal body temperature ) 1.正常体温 (1)人和大部分哺乳动物是恒温动物(homothermal animal)或温血动物(warm-blooded animal),具有相对稳定的体温。 (2)正常成人体温维持在37.0℃左右。 腋窝:36.2 —37.2℃ 舌下:36.5 —37.5℃ 直肠:36.9 —37.9℃ (3)体温存在昼夜波动: 清晨最低,午后最高,但波动幅度一般不超过1℃。 (4)体温存在性别、年龄差异: 女性的平均体温略高于男性0.2℃; 年轻人略高于老年人(仅体表温度)。 PS:正常的体温调节

二、体温升高 1、发热(fever)(调节性体温升高,体温调节功能正常,调定点上移) 发热(fever):在发热激活物(致热原)作用下,体温调节中枢调定点上移而引起的调节性体温升高。当体温上升超过正常值0.5℃时,称为发热。一般取腋下温度>37.5℃作为判定发热的标准。 从这个概念来看,发热有三个关键要素: ①病因:发热激活物 ②作用部位:体温调节中枢 ③作用的结果:调定点上移,体温升高>0.5℃ 过程:致热原---------体温调节中枢--------------------调定点上移调节性体温升高(>0.5℃)PS:体温升高不一定都是发热。 2、过热(非调节性的体温升高,体温调节功能障碍/散热障碍/产热器官功能亢进,调定点不变,体温升高,高于调定点) 过热(Hyperthermia):指体温调节障碍,或散热障碍及产热器官功能异常等,体温调节中枢不能将体温控制在与调定点相适应的水平而引起的非调节性的体温升高。是被动性体温升

第一章绪论 一、选择题 1. 病理生理学是研究( ) A.正常人体生命活动规律的科学 B.正常人体形态结构的科学 C.疾病发生发展规律和机制的科学 D.疾病的临床表现与治疗的科学 E.患病机体形态结构改变的科学 2. 疾病概论主要论述( ) A. 疾病的概念、疾病发生发展的一般规律 B. 疾病的原因与条件 C. 疾病中具有普遍意义的机制 D. 疾病中各种临床表现的发生机制 E. 疾病的经过与结局( ) 3. 病理生理学研究疾病的最主要方法是 A.临床观察 B.动物实验 C.疾病的流行病学研究 D.疾病的分子和基因诊断 E.形态学观察 二、问答题 1.病理生理学的主要任务是什么? 2.什么是循证医学? 3.为什么动物实验的研究结果不能完全用于临床? 第二章疾病概论 一、选择题 1.疾病的概念是指( ) A.在致病因子的作用下,躯体上、精神上及社会上的不良状态 B.在致病因子的作用下出现的共同的、成套的功能、代谢和结构的变化C.在病因作用下,因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程D.机体与外界环境间的协调发生障碍的异常生命活动 E.生命活动中的表现形式,体内各种功能活动进行性下降的过程 2.关于疾病原因的概念下列哪项是正确的( ) A.引起疾病发生的致病因素 B.引起疾病发生的体内因素 C.引起疾病发生的体外因素 D.引起疾病发生的体内外因素 E.引起疾病并决定疾病特异性的特定因素

3.下列对疾病条件的叙述哪一项是错误的( ) A.条件是左右疾病对机体的影响因素 B.条件是疾病发生必不可少的因素 C.条件是影响疾病发生的各种体内外因素 D.某些条件可以促进疾病的发生 E.某些条件可以延缓疾病的发生 4.死亡的概念是指( ) A.心跳停止 B.呼吸停止 C.各种反射消失 D.机体作为一个整体的功能永久性停止 E.体内所有细胞解体死亡 5.下列哪项是诊断脑死亡的首要指标( ) A.瞳孔散大或固定 B.脑电波消失,呈平直线 C.自主呼吸停止 D.脑干神经反射消失 E.不可逆性深昏迷 6.疾病发生中体液机制主要指( ) A.病因引起的体液性因子活化造成的内环境紊乱,以致疾病的发生 B.病因引起的体液质和量的变化所致调节紊乱造成的内环境紊乱,以致疾病的发生C.病因引起细胞因子活化造成内环境紊乱,以致疾病的发生 D.TNFα数量变化造成内环境紊乱,以致疾病的发生 E.IL质量变化造成内环境紊乱,以致疾病的发生 二、问答题 1.生物性致病因素作用于机体时具有哪些特点? 2.举例说明疾病中损伤和抗损伤相应的表现和在疾病发展中的意义? 3.试述高血压发病机制中的神经体液机制? 4.简述脑死亡的诊断标准? 第三章水、电解质代谢紊乱 【复习题】 一、选择题 A型题 1.高热患者易发生( ) A.低容量性高钠血症 B.低容量性低钠血症 C.等渗性脱水 D.高容量性低钠血症 E.细胞外液显著丢失 2.低容量性低钠血症对机体最主要的影响是( ) A.酸中毒 B.氮质血症 C.循环衰竭 D.脑出血 E.神经系统功能障碍 3.下列哪一类水电解质失衡最容易发生休克( )

第一章细胞的基本功能 1.细胞膜脂质双分子层中,镶嵌蛋白的形式:E A.仅在内表面B.仅在外表面 C.仅在两层之间D.仅在外表面与内面 E.靠近膜的内侧面,外侧面,贯穿整个脂质双层三种形式均有 2.细胞膜脂质双分子层中,脂质分子的亲水端:D A.均朝向细胞膜的内表面 B.均朝向细胞的外表面 C.外层的朝向细胞膜的外表面,内层的朝向双子层中央 D.都在细胞膜的内外表面E.面对面地朝向双分子层的中央 3.人体O2.CO2进出细胞膜是通过:A A.单纯扩散B.易化扩散C.主动转运D.入胞作用E.出胞作用 4.葡萄糖进入红细胞膜是属于:C A.主动转运B.单纯扩散C.易化扩散D.入胞作用E.吞饮 5.安静时细胞膜内K+向膜外移动是由于:B A.单纯扩散B.单纯扩散.C.易化扩散D.出胞作用E.细胞外物入胞作用6.以下关于细胞膜离子通道的叙述,正确的是:C A.在静息状态下,Na+K+通道都处于关闭状态 B.细胞受刺激刚开始去极化时,就有Na+通道大量开放 C.在动作电位去极相,K+通道也被激活,但出现较慢 D.Na+通道关闭,出现动作电位的复极相E.Na+、K+通道被称为化学依从性通道7.在一般生理情况下,每分解一分子ATP,钠泵运转可使:D A.2个Na+移出膜外 B.2个K+移人膜内 C.2个Na+移出膜外,同时有2个K+移人膜内 D.3个Na+移出膜外,同时有2个K+移人膜内 E.2个Na+移出膜外,同时有3个K+移人膜内 8.细胞膜内外正常的Na+和K+浓度差的形成和维持是由于;D A.膜在安静时对K+通透性大 B.膜在兴奋时对Na+通透性增加 C Na+,K+易化扩散的结果 D.膜上Na+—K+泵的作用

病理生理学作业 1 一、名词解释 1.基本病理过程::是指在多种疾病过程中出现的共同的功能、代谢和形态结构的病理变化。 2.病因:凡是能引起致疾病发生的体内外因素都称为致病因素,简称为病因。 3.疾病:是指在一定病凶的损害作用下,因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。 4.低容量性高钠血症(高渗性脱水):是指失水多于失钠,血Na+浓度>150mmol/L,血浆渗透压>310mmol/L的脱水。 5.代谢性碱中毒:是指以血浆HCO 浓度原发性升高和pH呈上升趋势为特征的酸碱平衡紊乱。 2.肺心病:慢性肺源性心脏病的简称,由肺部疾病、胸廓运动障碍和肺血管疾病引起肺动脉高压,导致以右心肥厚扩张、衰竭为特征的心脏疾病。 二、单项选择题 1.能够促进疾病发生发展的因素称为 D.疾病的诱因 2.疾病的发展方向取决 D.损伤与抗损伤力量的对比 3.死亡的概念是指 C.机体作为一个整体的功能永久性的停止 4.全脑功能的永久性停止称为 C.脑死亡 5.体液是指 B.体内的水与溶解在其中的物质 6.高渗性脱水患者尿量减少的主要机制是 B.细胞外液渗透压升高,刺激ADH 分泌 7.下列哪一类水与电解质代谢紊乱早期易发生休克 A.低渗性脱水 8.判断不同类型脱水的分型依据是 C.细胞外液渗透压的变化 9.给严重低渗性脱水患者输入大量水分而未补钠盐可引起 C.水中毒 10.水肿时造成全身钠、水潴留的基本机制是 C.肾小球-肾小管失平衡 11.下列哪一项不是低钾血症的原因 B.代谢性酸中毒 12.低钾血症时,心电图表现为 A.T波低平 13.下列何种情况最易引起高钾血症 D.急性肾衰少尿期

南方医科大学2003年病理生理学(博士) 一、名词解释: 1、热限 2、缺氧诱导因子 3、脑死亡 4、阴离子间隙 二、问答题: 1、DIC时为什么不用止血药止血? 2、什么是EPO?它在体内的病理生理作用? 3、各型休克为什么都要进行补液? 南方医科大学2005年病理生理学(博士) 一、选择题:40题×1分 A1、A2、B、X型 二、简答题:4题×5分 1.简述GABA在肝性脑病中的作用 2.为什么部分肺泡通气/血流比例下降只导致低氧血症,而不会导致PaCO2升高? 3.简述DIC时出血的机制 4.肾性高血压的发病机制 三、论述题: 1.一患者,血压波动于160/100近十年,近期发生左心衰竭,,请分析其发病机制(15分) 2.试述休克I 期微循环变化的特点、机制和代偿意义(10分) 3.一肺心病患者,入院呈昏睡状态,查:PH 7.26,PaCO2 65.5, HCO3-30,CL-92, Na+145,试分析患者为何种酸碱失衡及电解质紊乱?根据是什么?并分析期昏睡的机制?(15分)

南方医科大学2005年病理生理学(专基)(博士) 1.请简述肾素——血管紧张素系统 2.请简述第二心音固定分裂的病理生理基础 3.请简述心室舒张充盈受阻的病理生理基础 4.请简述心源性休克的病理基础 5.请简述环形运动折返的三个条件 6.请描述心肌收缩和舒张的基本过程,并从而阐述心力衰竭发生的基本机制。 7.请描述酸中毒对心肌收缩力的影响。 8.临床对心力衰竭病人检测心率的基本意义是什么? 9.休克早期病人通过什么途径代偿血压的下降? 10.请区分SIRS、Sepsis和Septic shock的概念。

病理生理学作业1 一、名词解释 1.基本病理过程::是指在多种疾病过程中出现的共同的功能、代谢和形态结构的病理变化。 2.病因:凡是能引起致疾病发生的体内外因素都称为致病因素,简称为病因。 3.疾病:是指在一定病凶的损害作用下,因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。 4.低容量性高钠血症(高渗性脱水):是指失水多于失钠,血Na+浓度>150mmol /L,血浆渗透压>310mmol/L的脱水。 5.代谢性碱中毒:是指以血浆HCO 浓度原发性升高和pH呈上升趋势为特征的酸碱平衡紊乱。 2.肺心病:慢性肺源性心脏病的简称,由肺部疾病、胸廓运动障碍和肺血管疾病引起肺动脉高压,导致以右心肥厚扩张、衰竭为特征的心脏疾病。 二、单项选择题 1.能够促进疾病发生发展的因素称为D.疾病的诱因 2.疾病的发展方向取决D.损伤与抗损伤力量的对比 3.死亡的概念是指C.机体作为一个整体的功能永久性的停止 4.全脑功能的永久性停止称为C.脑死亡 5.体液是指B.体内的水与溶解在其中的物质 6.高渗性脱水患者尿量减少的主要机制是B.细胞外液渗透压升高,刺激ADH 分泌 7.下列哪一类水与电解质代谢紊乱早期易发生休克A.低渗性脱水 8.判断不同类型脱水的分型依据是C.细胞外液渗透压的变化 9.给严重低渗性脱水患者输入大量水分而未补钠盐可引起C.水中毒 10.水肿时造成全身钠、水潴留的基本机制是C.肾小球-肾小管失平衡 11.下列哪一项不是低钾血症的原因B.代谢性酸中毒 12.低钾血症时,心电图表现为A.T波低平 13.下列何种情况最易引起高钾血症D.急性肾衰少尿期 14.高钾血症和低钾血症均可引起D.心律失常

病理生理学课程练习册答案 第一章疾病绪论、概论 一、选择题 1.病理生理学的主要任务是:揭示疾病的机制与规律 2.下列有关疾病条件的叙述中,哪项是错误的: 条件因素即为疾病的诱因 3.下列哪项不是疾病发生发展的一般规律:应激反应 4.脑死亡是指:全脑功能不可逆性永久性停止 5.脑死亡发生于: 临床死亡期 6.脑死亡判断标准中,下列哪项是错误的:脑干神经反射存在 二、名词解释 1.脑死亡全脑功能(包括大脑半球、间脑和脑干各部分)的不可逆的永久性丧失以及机体作为一个整体功能的永久停止。 三、问答题 1.脑死亡与植物人存在哪些方面的区别? 参考答案:脑死亡指全脑功能不可逆地永久性丧失,标志机体已经死亡。植物状态指大脑因受损而功能停止,意识及脑电波消失,病人处于持续深昏迷状态,但植物人脑干功能尚存在,故基本生命活动如呼吸、心跳仍存在。 第二章水、电解质代谢紊乱 一、选择题 1.体液是指: 体内的水及溶解在其中的物质 2.正常成人体液总量约占体重的: 60% 3.细胞外液中的阳离子主要是: Na+ 4.细胞外液中的主要阴离子是:cl- 5.血浆和组织间液渗透压的大小主要取决于: Na+、Cl-和HCO3- 6.决定血浆渗透压高低的最主要离子的是: Na+ 7.血浆和组织间液所含溶质的主要区别在于: 蛋白质 8.机体正常的排水途径不包括:生殖道 9.体液中各部分渗透压的关系是: 细胞内、外液基本相等 10.高钠血症是指血清钠浓度高于: 150 mmol/L 11.低容量性低钠血症也称为: 低渗性脱水 12.低渗性脱水的特点不包括: 细胞内液量增加 13.低渗性脱水的婴儿皮肤弹性降低、眼窝凹陷、囟门下陷主要是由于: 组织间液量减少 14.昏迷病人最易出现的脱水类型是: 高渗性脱水 15.下列有关低容量性低钠血症对机体的影响,哪项是错误的? 肾外因素所致失钠者,尿Na+含量高;肾性因素所致失钠者,尿Na+含量减少 16.低渗性脱水时体液丢失的特点是: 细胞内液无明显丢失,细胞外液明显丢失 17.下列关于低容量性高钠血症的叙述,哪项是错误的? 细胞外液量减少,细胞内液量维持不变 18.尿崩症患者易引起: 高渗性脱水 19.高渗性脱水时体液容量的变化为:细胞内液量↓↓,细胞外液量↓ 20.下列关于低容量性高钠血症对机体的影响,哪项是错误的? 细胞外液量增加 21.低渗性脱水对机体最严重的影响是:外周循环衰竭 22.高热病人容易发生:高渗性脱水

1.试述内毒素休克过程中MAPK通路和NF-κB通路的激活在内毒素休克过程中的作用 (1)丝裂原活化蛋白激酶信号通路(MAPK通路):MAPKs是一个参与细胞内信号转导的蛋白激酶家族。该信号通路的活化可以激活多种 转录因子,也可以在胞质内活化某些转录因子,进而调控TNF-α、IL-1β、IL-8、IL-10、IL-12、iNOS、MCP-1、ICAM-1等炎症介质的 表达。脂多糖(LPS)被先天性模式识别受体所识别,TLR4主要识别革兰阴性菌,TLR2主要识别革兰阳性菌,由此将LPS等信号从细胞膜 转导人细胞内,激活酪氨酸激酶(TK)、蛋白阳性酶C以及P42、P44、P38等丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)通路,进一步使核因子 (NF-KB)、NF—IL一6等转录因子激活和核易位,从而使效应细胞合成和分泌大量的炎症介质。 (2)核因子-kappaB信号通路(NF-κB通路):休克病因可以激活细胞内的抑制蛋白家族I-kB(inhibitor-kappaB)激酶,从而使I-kB 的丝氨酸残基发生磷酸化并从NF-kB的复合物中解离出来而被蛋白酶降解,而NF-kB迅速从胞质向胞核移位,结合至多种促炎细胞因子 基因启动子区的kappaB位点而激活这些基因的转录活性,导致炎症介质泛滥。NF-kB信号通路的激活是急性炎症反应的中枢环节。 2.什么是蛋白质组学?举例说明蛋白组学对于认识疾病的研究有哪些帮助。 蛋白质组学是对蛋白质特别是其结构和功能的大规模研究,包括蛋白质的表达水平,翻译后修饰,蛋白质之间的相互作用等。是以蛋白质组为研究对象,分析细胞内动态变化的蛋白质组成成分、表达水平与修饰状态,了解蛋白质之间的相互作用与联系,在整体水平上研究蛋白质的组成与调控的活动规律。 举例: (1)比较蛋白质组学揭示肿瘤发病机制、寻找肿瘤诊断和治疗的靶标:如对膀胱鳞状细胞癌和移行细胞癌的蛋白质组进行了比较研究,在膀胱癌病人的尿液中找到包含银屑素在内的四种与膀胱癌相关的蛋白质,其中银屑素只存在于膀胱鳞状细胞癌病人的组织及尿液中,在移行细胞癌中难以检测其表达,因而认为银屑素是膀胱鳞状细胞癌的早期诊断、鉴别诊断和病情监控的指标。 (2)血清蛋白质组学研究寻找肿瘤相关抗原:例如突变的抑瘤蛋白P53可在20%-40%的肿瘤患者诱发自身抗体,高表达的癌蛋白L-Myc,C-Myc亦可在某些肿瘤患者诱导自身抗体的产生。 (3)肿瘤药物蛋白质组学研究:可用于发现肿瘤药物作用的靶点,可用于肿瘤药物作用机制研究和新药刷选。 (4)揭示心衰的发生机制:心衰是多种心脏疾病发展的结果,应用蛋白质组学有助于了解心衰时心肌细胞功能障碍及代偿发生的分子机制。已知临床上治疗心衰的主要手段——血管紧张素2受体阻断剂能够降低胞内蛋白激酶C(PKC)信号传导,因而,研究PKC在心衰中所起的作用将可能会揭示心衰的发生机制。最新有研究利用蛋白质组学技术鉴定心衰与未心衰细胞蛋白质的变化,利用该技术,首次明确了心肌细胞膜蛋白成分和心衰细胞膜蛋白的变化,有助于进一步了解他们在疾病中的作用。 3.简述血管通透性变化对休克的影响及其机制 (1)血管通透性变化对休克的影响:微循环淤血加重,大量血浆外渗,血液浓缩,血细胞比容升高,红细胞聚集,白细胞嵌塞,血小板粘附,导致血流阻力增加,血流缓慢,甚至瘀滞,使心血量减少,血压下降。 (2)机制:休克所导致的组织缺氧、内毒素激活补体系统所形成的C3a和C5a以及引起过敏性休克的变应原等可以使肥大细胞释放组胺,组胺使得微循环前阻力血管强烈舒张和毛细血管通透升高;细菌内毒素可以激活补体系统的激肽释放酶等也具有扩张小血管和使血管通透升高的作用;缺氧组织内的代谢产物对微血管有扩张作用;缺氧时内啡肽可以使心肌收缩力下降,血管扩张。 感染性休克——LPS(脂多糖)增加血管通透性的细胞信号机制:内毒素休克的发生过程中,有效循环血量的减少和微血管通透性的增加。内毒素,或称脂多糖(LPS)作用于炎性细胞和内皮细胞,引起一系列的炎症反应,包括出血、白细胞浸润、血管扩张和血浆蛋白渗出、水肿等,导致有效循环血量的减少,是最终引起中毒性休克,组织损伤和器官功能损害的关键原因。 烧伤性休克与血管通透性的变化:烧伤早期血管通透性的增加是引起烧伤病人体液外渗,血容量下降,导致烧伤性休克的主要因素。 过敏性休克:机体受到变应原致敏以后,产生抗体IgE,IgE与靶细胞(肥大细胞、嗜碱粒细胞和血小板)结合,使机体处于致敏状态。当变应原再度进入机体后,与IgE结合形成抗原抗体复合物,引起细胞的脱颗粒反应并释放补体、组胺、5—羟色胺、缓激肽、慢反应物质、血小板活化因子、前列腺素类和嗜酸粒细胞趋化因子等,使微血管广泛扩张,外周阻力下降,毛细血管通透性增加,血管容量增加,血压迅速而明显地下降,回心血量减少,形成过敏性休克特殊的血流动力学特点。 4.钙信号通过何种机制实现其对机体多种功能调节的? (1)Ca2+作为细胞信使的基础,是胞浆Ca2+与胞内钙库或胞外Ca2+之间存在浓度梯度。当某种刺激使胞内Ca2+浓度大幅度增加时,就起到传递信号的作用。 Ca2+本身的特性更有利于和靶蛋白结合,从而传递信息。 (2)Ca2+在细胞内外保持动态平衡,依赖四个主要系统维持:1、电压依赖性钙通道;2、受体或神经递质操控的钙通道;3、钙泵;4、细胞内第二信使(1、4、5三磷酸肌酸IP3)内在机制。细胞的许多功能都依赖于细胞内外极高的Ca2+浓度差存在。 (3)钙离子作为第二信使,在细胞信息传递和损伤中有着重要的作用。当刺激使胞外的钙离子进入胞内或钙库释放稍增加时,可导致胞浆内钙离子浓度大幅度增加,继而发生一系列生理、生化反应,如细胞结构损伤、凋亡、死亡和细胞的退行性变等作用,因此调节细胞内

病理生理学作业参考答 案 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

《病理生理学》作业1 答案: 一、名词解释: 1、基本病理过程: 是指在多种疾病过程中出现的共同的功能、代谢和形态结构的病理变化。 2、疾病: 是指在一定病凶的损害作用下,因机体自稳调节紊乱而发生的异常生命活动过程。 3、病因: 凡是能引起致疾病发生的体内外因素都称为致病因素,简称为病因。 4、低容量性高钠血症(高渗性脱水): 是指失水多于失钠,血Na + 浓度>150mmol /L ,血浆渗透压>310mmol /L 的脱水。 5、代谢性碱中毒: 是指以血浆HCO 3 浓度原发性升高和pH 呈上升趋势为特征的酸碱平衡紊乱。 三、简答题: 1、举例说明因果交替规律在疾病发生和发展中的作用。 在疾病发生发展过程中体内出现的一系列变化,并不都是原始病冈直接作用的结果,而是由于机体的自稳调节紊乱出现的连锁反应。在原始病因作用下,机体发生某些变化,前者为因,后者为果;而这些变化又作为新的发病学原因,引起新的变化,如此因果不断交替、相互转化,推动疾病的发生与发展。例如,车祸时机械力造成机体损伤和失血,此时机械力是原始病冈,创伤和失血是结果。但失血又可作为新的发病学原因,引起心输出量的降低,心输}H 量降低又与血压下降、组织灌注量不足等变化互为凶果,不断循环交替,推动疾病不断发展。疾病就是遵循着这种因果交替的规律不断发展的。 在因果交替规律的推动下,疾病可有两个发展方向:①良性循环:即通过机体对原始病因及发病学原因的代偿反应和适当治疗,病情不断减轻,趋向好转,最后恢复健康。例如,机体通过交感肾上腺系统的兴奋引起心率加快,心肌收缩力增强以及血管收缩,使心输出量增加,血压得到维持,加上清创、输血和输液等治疗,使病情稳定,最后恢复健康;②恶性循环:即机体的损伤不断加重,病情进行性恶化。例如,由于失血过多或长时间组织细胞缺氧。可使微循环淤血缺氧,但回心血量进一步降低,动脉血压下降,发生失血性休克,甚至导致死亡。 2、试分析低渗性脱水早期易出现循环衰竭症状的机制 低渗性脱水时,由于细胞外液低渗,尿量不减,也不主动饮水,同时细胞外液向渗透压相对高的细胞内转移。因此,细胞内液并末 丢失,主要是细胞外液减少,血容量减少明显,易出现外周循环衰竭症状。 3、简述代谢性酸中毒对心血管系统的影响。 心血管系统血浆H +浓度增高对心脏和血管的损伤作用主要表现在: (1)心肌收缩力降低:H +浓度升高除使心肌 代谢障碍外,还可通过减少心肌Ca 2+ 内流、 减少肌浆网Ca 2+ 释放和竞争性抑制Ca 2+与肌钙蛋白结合使心肌收缩力减弱。 (2)心律失常:代谢性酸中毒出现的心律失常与血钾升高密切相关,高钾血症的发生除 了细胞内K + 外移,还与酸中毒时肾小管细胞 泌H + 增加而排K +减少有关。重度的高钾血 症可发生心脏传导阻滞或心室纤颤,甚全造成致死性心律失常和心脏骤停。 (3)对儿茶酚胺的敏感性降低:H +增高可抑制心肌和外周血管对儿茶酚胺的反应性,使血管的紧张度有所降低,尤其是毛细血管前括约肌最为明显,但单纯性酸中毒不致引起明显的血管容量扩大和血压降低,而主要表现在对血管活性物质的反应性减弱。例如,在纠正酸中毒的基础上使用缩血管药,往往会收到较好的升压效果。 4.运用第二章所学知识分回答问题(临床案例2—1) 一位3l 岁的公司职员,工作非常努力。经常加班到深夜,有时回家后还要准备第2天要用的文件,感到很疲劳,慢慢地养成了每天抽2—3包烟,睡觉前还要喝2杯白酒的习惯。在公司经营状态不好时,他非常担心自己工作的稳定性,晚上有时失眠。在公司刚刚进行过的体检中,他的各项体格检查和化验检查都是正常的。 问题:你认为这位职员是健康的吗 这位职员身体不健康。健康不仅是没有疾病,而且是一种身体上、精神上以及社会上的完全良好状态。该职员时常感到很疲劳,晚上有时失眠,这些都与健康的标准不符合,而是出于一个亚健康状态。亚健康是指有各种不适的自我感觉,但各种临床检查和化验结果为阴性的状态。如果亚健康状态没有引起人们的足够重视,任其发展就会导致疾病的发生。该职员养成了每天抽2—3包烟,睡觉前还要喝2杯白酒的习惯,这些都是产生疾病的条件,当多个条件共同作用时,他将会出现身体上的疾病。 这仅仅是答案要点,希望各位老师和同学们继续丰富内容。 《病理生理学》作业2 答案: 一、名词解释: 1、缺氧: 向组织和器官运送氧减少或细胞利用氧障碍,引起机体功能、代谢和形态结构变化的病理过程。 2、乏氧性缺氧:

黄冈职业技术学院医学部徐久元 内容提要: 笔者以张忠、王化修主编的病理学与病理生理学第八版教材为蓝本,结合40余年的病理学教学经验,编写了这本《病理学与病理生理学》教案。本教案主要供高职高专临床医学、口腔医学专业教学使用。本教案学时安排72学时,共十九章。本章为第八章缺氧。本教案内容全面、新颖,参考了步宏、李一雷主编的病理学第九版教材及王建枝主编的病理生理学第九版教材。

第八章缺氧

1、缺氧的概念,常用的血氧指标 2、缺氧的原因和类型 3、缺氧时器官功能和代谢变化 (三)任务实施 任务一缺氧的概念,常用的血氧指标 ?概念:缺氧是指组织供氧不足或用氧障碍而引起的机体机能、代谢和形态结构发生的异常改变。 ?常用的血氧指标 1、血氧分压 (1)概念:是指物理溶解于血浆中的O2产生的张力(血氧张力)。 (2)正常值:PaO2100 mmHg PvO240 mmHg (3)影响因素:①吸入气氧分压②呼吸功能:肺通气、肺换气、通气/血流比③动-静脉血分流。 2、血氧容量 (1)概念:氧分压为150mmHg,二氧化碳分压为40mmHg,温度38℃,在体外100ml血液内血红蛋白所结合氧的最大毫升数。 血氧容量反映单位容积血液最大携氧量 (2)正常值:20 ml/dl (3)影响因素:取决于血红蛋白(Hb)的质与量。 3、血氧含量 (1)概念:指100ml血液中实际含有的氧量,包括物理溶解的和化学结合的氧。 (2)正常值:动脉血氧含量(CaO2)19 ml/dl 静脉血氧含量(CvO2)14 ml/dl (3)影响因素:取决于氧分压与氧容量。 4、动-静脉血氧含量差

第一章细胞的基本功能 A 型题 1.细胞膜脂质双分子层中,镶嵌蛋白的形式:E A .仅在内表面 B .仅在外表面 C .仅在两层之间 D .仅在外表面与内面 E .靠近膜的内侧面,外侧面,贯穿整个脂质双层三种形式均有 2.细胞膜脂质双分子层中,脂质分子的亲水端:D A .均朝向细胞膜的内表面 B .均朝向细胞的外表面 C .外层的朝向细胞膜的外表面,内层的朝向双子层中央 D .都在细胞膜的内外表面 E .面对面地朝向双分子层的中央 3.人体 O 2. CO 2进出细胞膜是通过:A A .单纯扩散 B .易化扩散 C .主动转运 D .入胞作用 E .出胞作用 4.葡萄糖进入红细胞膜是属于:C A .主动转运 B .单纯扩散 C .易化扩散 D .入胞作用 E .吞饮 5.安静时细胞膜内 K+向膜外移动是由于:b A .单纯扩散 B .单纯扩散. C .易化扩散 D .出胞人用 E .细胞外物入胞作用 6.以下关于细胞膜离子通道的叙述,正确的是:c A .在静息状态下, Na +K +通道都处于关闭状态 B . 细胞受刺激刚开始去极化时 , 就有 Na +通道大量开放 C . 在动作电位去极相, K +通道也被激活,但出现较慢

D . Na +通道关闭,出现动作电位的复极相 E . Na +、 K +通道被称为化学依从性通道 7.在一般生理情况下,每分解一分子 ATP ,钠泵运转可使 :D A. 2个 Na +移出膜外 B . 2个 K +移人膜内 C . 2个 Na +移出膜外,同时有 2个 K +移人膜内 D . 3个 Na +移出膜外,同时有 2个 K +移人膜内 E . 2个 Na +移出膜外,同时有 3个 K +移人膜内 8.细胞膜内外正常的 Na +和 K +浓度差的形成和维持是由于; D A.膜在安静时对 K +通透性大 B.膜在兴奋时对 Na +通透性增加 C Na+, K +易化扩散的结果 D.膜上 Na +— K +泵的作用 E .膜上 ATP 的作用 9. 神经细胞在接受一次阈上刺激而出现兴奋的同时和以后的一个短的时间内, 兴奋性周期性变化是:4 A. 相对不应期—绝对不应期—超常期—低常期 B. 绝对不应期—相对不应期—超常期 C.绝对不应期—低常期—相对不应期—超常期 D.绝对不应期—相对不应期—超低常期 E.绝对不应期—超常期—低常期—相对不应期 10.以下关于钠泵生理作用的叙述,哪项是错误的:2 A.逆浓度差将进入细胞内的 Na +移出膜外 B.顺浓度差使细胞膜外的 K +转入膜内 C . 阻止水分进入细胞 D. 建立离子势能储备已是神经. 肌肉等组织具有兴性的基础 11.以下关于动作电位的描述,正确的是:3