转子间骨折的10个手术技巧

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:21

老年股骨转子间骨折如何治疗股骨转子间骨折系指股骨颈基底至小转子水平以上部位发生的骨折,多发于老年人,随着人口老龄化,该病越来越常见,如何有效治疗,是改善患者远期预后的关键。

一、老年股骨转子间骨折的临床表现。

大部分患者外伤史明确,以低能量创伤为主,多为跌伤所致,多有髋关节疼痛,部分有膝关节疼痛表现。

若为移位性骨折,则所表现出的疼痛较为严重,受伤侧肢体无法活动,且伴有患肢短缩及外旋畸形,诊断比较简单。

而未发生移位的骨折,疼痛可能相对较轻,个别患者还能勉强下地行走,需细致检查,避免出现漏诊事件。

二、临床治疗老年股骨转子间骨折所需遵循的原则。

针对老年股骨转子间骨折而言,不管是应用非手术方案或手术方案治疗,均有一定风险性。

因应用非手术方案,有较高致残率、死亡率,故对于大部分患者而言,多以手术为首选治疗方案。

在选择治疗方案时,需依据个体情况,对内科合并症要引起充分重视,若有严重基础疾病,需由医生对两种治疗方案的获益和风险进行充分评估,并与患者和家属深入沟通,最终对治疗方案进行确定。

三、非手术治疗。

非手术治疗常用骨牵引(胫骨结节或股骨髁上骨牵引)或皮牵引治疗,经临床实践表明,采用卧床牵引的方案对老年股骨转子间骨折进行治疗,对生理功能未构成明显干扰,可避免应用手术方案造成的损伤,且利于骨折断端血液供应恢复。

但应用保守方案,也有较多不足之处存在,如在采用牵引开展治疗期间,需长时间(10-12周)保持在卧床的状态,故有较高的并发症率,在进行严格制动处理时,易增加骨质疏松、膝关节僵直、深静脉血栓形成等不良事件风险。

据相关研究示,相较应用手术方案治疗的患者,应用非手术方案治疗者,有更高致残率、死亡率,故非手术治疗仅在机体基础状况极差,有极大的手术风险,或预期生存期限较短的病例中适用。

四、手术治疗针对老年股骨转子间骨折而言,需尽早实施手术,提倡手术尽量在患者入院后48h内进行。

分析原因,因在此时间范围内完成手术,效果更为理想,可明显减少并发症,降低由手术延迟引发的病死率。

大转子骨折治疗方案引言骨折是人体骨骼遭受外力作用,断裂或破坏的病理状态。

大转子骨折是肩关节最常见的骨折类型,通常由于肩关节外伤造成。

本文将介绍大转子骨折的治疗方案,包括非手术治疗和手术治疗两种常见方法。

非手术治疗对于某些患者来说,非手术治疗可能是治疗大转子骨折的首选方案。

以下是常见的非手术治疗方法:1.稳定性训练:通过肩关节稳定性训练,加强肩部肌肉的力量和稳定性,有助于提高肩关节的功能和稳定性。

2.牵引:通过对肩关节进行牵引,可以减轻疼痛、消除肌肉紧张,并有助于恢复肩关节的正常功能。

3.牵拉:通过在受伤骨折区域施加外力,使骨折两端对齐,促进骨折的愈合。

4.药物治疗:可以使用非处方药或处方药来缓解疼痛和减轻炎症。

非手术治疗适用于大转子骨折的稳定型,即骨折片未分离或分离程度较轻的情况。

然而,对于复杂性或不稳定性大转子骨折,手术治疗可能是更好的选择。

手术治疗手术治疗大转子骨折的目标是通过复位和固定骨折片,恢复肩关节的稳定性和功能。

以下是常见的手术治疗方法:1.钢板固定术:通过在骨折处植入钢板,用螺钉将骨折片固定在一起,促进骨折的愈合。

2.钢丝固定术:将钢丝穿过骨折片,并通过螺钉将其固定在位,以实现骨折的复位和固定。

3.钉内固定术:通过将钉子插入骨折处,将骨折片固定在一起,促进骨折的愈合。

手术治疗可以根据骨折的类型和严重程度选择合适的方法。

手术后,患者通常需要进行康复训练,以帮助恢复肩关节的功能和稳定性。

康复训练无论是非手术治疗还是手术治疗,康复训练都是治疗大转子骨折至关重要的部分。

以下是康复训练的主要目标和方法:1.减轻疼痛和肿胀:通过使用热敷、冷敷和药物治疗等方法,减轻患者的疼痛和肿胀。

2.恢复关节活动性:通过进行被动和主动的关节活动性恢复训练来改善肩关节的活动范围。

3.增强肌肉力量:通过进行肌肉力量训练,特别是肩部和上肢的肌肉,以改善肌肉力量和稳定性。

4.功能恢复:通过进行功能训练,例如模拟日常生活动作和运动训练,帮助患者恢复肩关节的正常功能。

转子间骨折的 10 个手术技巧随着老龄化社会的降临,转子间骨折的发生率在逐步升高,由于这类骨折的特殊性,使得其治疗成为一个难点,临床上时有转子间骨折固定失败的病例报道。

George J 等人总结了转子间骨折治疗的 10 个手术技巧,以尽可能改善患者的治疗结局。

尽管该文发表于 2009 年3 月份,文章中部分观点已经有所进展,但现在回顾看来对临床仍有指导意义。

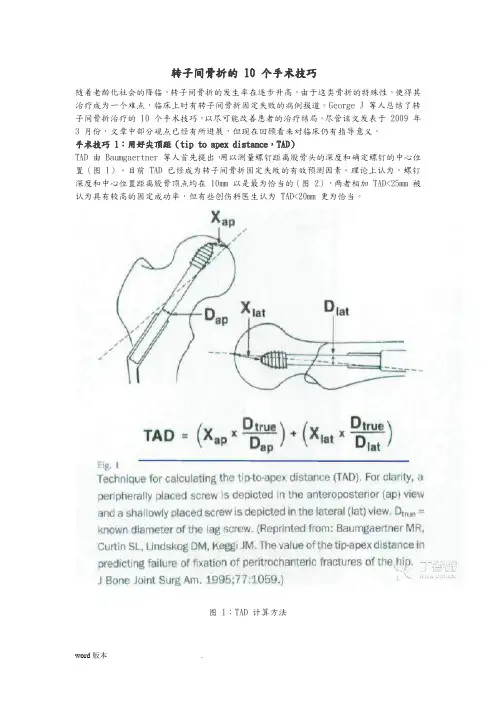

手术技巧 1:用好尖顶距(tip to apex distance,TAD)TAD 由 Baumgaertner 等人首先提出,用以测量螺钉距离股骨头的深度和确定螺钉的中心位置(图 1)。

目前 TAD 已经成为转子间骨折固定失败的有效预测因素。

理论上认为,螺钉深度和中心位置距离股骨顶点均在 10mm 以是最为恰当的(图 2),两者相加 TAD<25mm 被认为具有较高的固定成功率,但有些创伤科医生认为 TAD<20mm 更为恰当。

图 1:TAD 计算方法图 2:良好的复位,髋关节螺钉在股骨头正中;图 3:反斜行转子间骨折,DSH 固定失败,远端股骨断端向侧移位手术技巧 2:没有外侧壁就不能使用滑动髋关节螺钉累及外侧壁的股骨近端骨折通常为反斜行或转子间横行骨折,因这类骨折在外侧壁没有骨性支撑,使用髋关节螺钉固定时容易出现股骨远端向侧移位,由此可以造成骨折的畸形愈合,延迟愈合或螺钉切除(图 3)。

有文献报道 [5],对股骨近端反斜行骨折患者,使用髋关节螺钉固定后的固定失败率高达 56%,因此对这类患者髓钉是更好的选择。

手术技巧 3:鉴别不稳定的转子间骨折,选择使用髓钉对不稳定的转子间骨折患者,骨折未愈合前下地行走时应力支撑点在固定上而非骨折断端。

不稳定的转子间骨折包括:反斜行转子间骨折,转子横行骨折,转子间后侧壁缺损,转子间骨折累及转子下(图 4-7)。

这类骨折,建议使用具有更好力学性质的髓钉而不是髋关节螺钉。

对两种固定而言,髓钉的承重力臂更短,出现固定失败的概率更低。

股骨转子间骨折的治疗方法及效果如何股骨转子间骨折是老年人的常见损伤,严重影响老年患者的正常生活与身心健康,降低生活质量,所以要重视治疗,结合患者的实际情况选择合适的治疗方法。

1.什么是股骨转子间骨折?股骨转子间骨折是指股骨颈基底至小转子水平以上部位所发生的骨折,多见于老年人。

本病可因间接暴力或直接暴力作用引起,即老年人走路摔伤当时髋部着地造成的一种暴力性骨折,若老年人有骨质疏松症,明显的下肢外旋就能发生股骨转子间骨折。

其主要临床表现有受伤区肿胀瘀斑、压痛明显、压痛点位于大转子处下肢外旋、短缩、畸形明显、下肢活动功能受限制,不能站立或者行走、瘀血以及肿胀等症状。

股骨转子间骨折的临床表现给患者带来较大的痛苦,降低其生活质量,如果没有采取有效手段及时治疗,还会发生髋内翻畸形、骨延迟愈合以及骨不连等并发症,所以要重视临床治疗,选择合适的治疗方法。

2.股骨转子间骨折的治疗方法及效果如何?股骨转子间骨折的治疗原则为:迅速稳定骨折,促使患者早起活动,预防系统器官并发症,治疗期间应防止股骨转子间骨折的发生。

股骨转子间骨折的治疗方法有手术治疗和非手术治疗,不论何种治疗方法,都要以患者的实际情况为准合理选择,只有这样才能提高临床效果,促进患者康复。

2.1非手术治疗非手术治疗股骨转子间骨折的常用方法有抗外旋“钉子鞋”和牵引疗法(皮牵引和骨牵引)。

非手术治疗的优点是患者无需忍受手术的痛苦与风险,易于患者及家属接受。

对于医疗条件不发达的基层医院来讲,非手术治疗是比较常用的手段。

该方法的缺点是疼痛明显,容易发生心肺功能不全、肺炎、褥疮、血管血栓形成等并发症,严重者会导致死亡。

此外,治疗时患者可能会出现髋内翻畸形的情况,长期下肢牵引,解除牵引后膝关节容易发生僵直和屈曲功能障碍,需要在长时间的锻炼与康复下才能恢复。

当前,随着人们生活水平的提升,股骨转子间骨折的非手术治疗的应用率较低,主要是对存在绝对手术禁忌症的患者应用,也是骨科临床治疗的最后选择。

股骨转子间骨折手术治疗的方式繁多,总体上可分为髓内固定和髓外固定两大类。

髓外固定以动力髋螺钉( DHS) 和股骨近端锁定接骨板最常用。

以股骨近端髓内钉( proximal femoral nail,PFN) 和Gamma 钉为代表的髓内固定,因更靠近负重力线,力矩及剪力小,固定牢靠,更具有生物力学优势,而在股骨转子间粉碎性骨折的治疗中得到广泛应用。

但无论髓内还是髓外固定,对股骨转子间严重粉碎性骨折、70 岁以上高龄患者来说,因手术操作复杂,手术历时较长,术中风险较大,而且术后还将有一个较长时间的骨折愈合期,相对来说,都不能尽善尽美。

股骨转子间骨折的手术治疗,以达到减轻疼痛、恢复肢体功能、尽早离床活动、减少相关并发症为目的[1]。

其中手术方式是前提,只要能达到手术简单有效,患者能最大限度早期下地负重活动的目的,最简单的手术方式就是最有效的治疗手段。

人工股骨头置换,手术简单,能使老年股骨转子间粉碎性骨折患者早期活动及下床负重,尽快达到生活自理,避免长期卧床引起的并发症。

Green 等[2]用双极人工股骨头对老年股骨转子间骨折的治疗已取得良好效果。

近年来,国内报告的病例数逐渐增多,有报道90% 以上可获得满意疗效[3]。

对70 岁以上,按Jensen-Evans 分型Ⅲ~Ⅴ型股骨转子间骨折患者,特别是Ⅴ型患者,合并骨质疏松,身体素质差不能长期卧床,不适合其他内固定方式,又无绝对手术禁忌证者,均可行人工股骨头置换术治疗。

3. 2 假体的选择: 根据患者年龄、预期寿命、平时关节活动程度及人工关节的预期使用年限,确定选择人工股骨头置换或全髋关节置换。

一般而言,患者年龄相对较年轻,预期置换后的关节使用年限较长,应选择全髋关节置换; 患者年龄相对较大,体质较差、合并症较多,预期置换后关节使用年限较短者,选用双极人工股骨头置换。

依据患者的骨质情况选择假体类型,骨质条件好的患者,可选用生物型假体,而骨质疏松的患者,宜选用骨水泥型假体。

图文详解:股骨转子间骨折手术技巧!股骨转子间骨折多发生于老年人,国外文献报道,65岁以上老年人髋部骨折保守治疗,只有50%能恢复独立生活,恢复到伤前功能水平的仅25%,而手术治疗者80%以上的患肢功能恢复满意。

因此国内外多数学者倾向于手术治疗,认为股骨转子间骨折患者只要身体条件许可就应积极治疗并发症,尽可能采用手术治疗。

本文将介绍提升技术的一些手术技巧,与一例使用Gamma3 长钉内固定失败的病例分享,旨在与各位老师共同提升。

改善疗效的手术技巧1、提高复位质量,避免髋内翻:•转子间骨折复位不良,特别是内翻畸形,会增加内固定失效的几率。

术中评估内、外翻的一个常用的方法是判断大转子顶点与股骨头中心的关系,正常情况下这两点应该同处一个平面上。

•如果股骨头中心低于大转子顶点,则髋关节处于内翻状态。

•如果股骨头中心高于大转子顶点,则髋关节处于外翻状态。

•健髋术前X线平片可作为患髋颈干角的参考。

•不管是髓外固定还是髓内固定,髋内翻可造成拉力螺钉的位置偏高,增加内固定切割的几率。

2、应用标准的影像监视:•术中观察股骨头内拉力螺钉或螺旋刀片的精确位置,依赖于透视机的影像监测。

•透视机的图像采集器只有放置在标准位置上,才能获得准确的影像(图1)。

•标准的前后位影像要求图像采集器与患者躯体的水平面相垂直。

•侧位影像要求图像采集器应与股骨颈的纵轴同处一个平面,并与股骨颈纵轴垂直,即影像采集器与地面成10°~30°的倾斜角,同时与下肢轴线成40°角。

图1 股骨转子间骨折体位与C形臂机透视位置图正位(1)和侧位(2)。

3、准确安置螺钉,控制尖顶距:•尖顶距(tip-apex distance,TAD)是指在矫正放大率后,正、侧位X线片上所测得的拉力钉尖端到股骨头顶点的距离的总和(图2)。

图2 TAD示意图Xap:正位片上测得的顶尖距;Xlat:侧位片上测得的顶尖距;Dtrue:螺钉真实的直径;Dap:正位片上测得的螺钉直径;Dlat:侧位片上测得的螺钉直径。

股骨粗隆间骨折9种治疗方法大集合!股骨粗隆间骨折也称转子间骨折,为关节囊外骨折。

以局部疼痛、肿胀明显,瘀斑广泛,患者不能站立或行走,患肢明显缩短、内收、外旋畸形,髋关节任何方向的主动和被动活动受限等为主要表现的股骨大小转子间骨折。

PART1流行病学1.多数与骨质疏松有关,最常见于老年人,女性多于男性。

2.发病率与种族、性别、地区有关。

3.老年人常见损伤,股骨转子间骨折平均年龄为75.2岁。

其中转子间骨折年龄男女之间无显著差异。

4.由于粗隆部血运丰富,骨折后极少不愈合,但容易发生髋内翻,高龄患者长期卧床引起并发症较多,病死率为15%-20%,故被称为老年人最后一次骨折。

PART2损伤机制1.青壮年多为高能量损伤,应注意脑胸腹等其他部位损伤;老年人多为机能老化四肢协调反应敏捷下降而跌倒所致。

2.直接暴力:大转子部位受到直接撞击。

如跌倒时身体侧方着力倒地。

3.间接暴力:跌倒时身体扭转,髋部同时受到内翻和向前成角的应力作用。

4.病理性骨折,常见骨肿瘤之一。

5.粗隆间骨折主要由间接暴力形成。

PART3临床表现1.基本表现同股骨颈骨折,局部疼痛、肿胀、患肢功能受限。

2.因为是关节囊外骨折,无关节囊限制,故下肢短缩外旋(90度)畸形更严重。

3.轴向叩击痛。

4.局部血肿相对严重,可有较广泛的皮下淤血。

5.若为老年患者,往往较股骨颈患者年龄更高,相当一部分患者既往脑卒中。

PART4诊断明显外伤史,患肢疼痛,活动受限。

下肢短缩及外旋畸形明显,可达90°。

往往需经X线检查后,才能确定诊断,并根据X线片进行分型。

股骨粗隆间骨折的症状与股骨颈骨折相似,但后者局部疼痛、肿胀、功能丧失、患肢缩短等较前者轻,患肢多有轻度屈髋屈膝及外旋畸形,一般在45°-60°之间。

PART5分型AO分型和Evans-Jensen分型这两种是最为常用的粗隆骨折的分型,在这两种分类中,AO分型又更为通用。

Evans-Jensen 分型Ⅰ型:单纯转子间骨折骨折线由外上斜向内下,无移位稳定。

反转子间骨折复位技巧哎呀,说起骨折复位,这事儿可真是让人头疼。

你想想,骨头断了,那得多疼啊,而且处理起来也麻烦得很。

不过,今天咱们聊的不是那种让人心惊胆战的骨折,而是“反转子间骨折复位技巧”。

这名字听起来挺高大上的,其实就是一种挺巧妙的手法,能让骨折的骨头重新回到它该待的地方。

记得有一次,我在医院实习的时候,亲眼见证了一位老医生用这种技巧给一个小伙子复位。

那小伙子打篮球的时候不小心摔了一跤,结果手腕骨骨折了。

当时他疼得直冒冷汗,脸色都白了。

医生看了一眼X 光片,眉头一皱,说:“这得用反转子间骨折复位技巧。

”我那时候还是个新手,心想这名字听起来挺玄乎的,不知道是啥玩意儿。

只见医生让小伙子坐下,然后轻轻地握住他的手腕,开始慢慢地转动。

小伙子疼得直叫,我在旁边看着都替他捏把汗。

但是医生的动作非常稳,就像在玩魔方一样,一点一点地调整着骨头的位置。

“哎哟,轻点轻点!”小伙子忍不住叫道。

医生笑了笑,说:“小伙子,别紧张,马上就好。

”然后他突然用力一拧,我听到了轻微的“咔嚓”声,那声音让我心里一紧。

“好了,感觉怎么样?”医生问。

小伙子愣了一下,然后试着动了动手腕,脸上露出了惊喜的表情:“咦,好像真的不疼了!”“这就对了,骨头已经复位了。

”医生说。

我当时就惊呆了,这手法也太神奇了吧!后来,我才知道,这种技巧其实是一种非常精细的操作,需要医生有丰富的经验和高超的技术。

通过反向旋转和精确的力度控制,可以让骨折的骨头重新对齐,减少病人的痛苦。

从那以后,我对医生这个职业有了更深的敬意。

他们不仅仅是在治疗疾病,更是在用他们的智慧和技巧,让病人的痛苦得到缓解。

而这种“反转子间骨折复位技巧”,就是他们智慧的体现。

所以,你看,虽然我们今天聊的是骨折复位,但其实我想说的是,无论是医生还是其他职业,都需要不断地学习和实践,才能掌握那些看似简单却深藏不露的技巧。

而当我们真正掌握了这些技巧,就能在关键时刻发挥出巨大的作用。

就像那位老医生一样,他用他的经验和技巧,让一个小伙子的痛苦瞬间减轻。

股骨转子间骨折固定方法

嘿,你问股骨转子间骨折咋固定啊?这事儿咱得好好唠唠。

咱先说这得看骨折的情况严重不严重。

要是不厉害,可能用保守治疗就行。

比如说,弄个牵引啥的,让骨头慢慢长好。

就跟咱修东西似的,小毛病就简单修修。

要是骨折比较严重呢,就得手术固定了。

常见的有髓内钉固定。

这髓内钉就像个大钉子,从骨头中间穿过去,把断的地方固定住。

医生会在腿上划个小口,把髓内钉放进去,可神奇了。

这就跟盖房子打地基似的,得把关键的地方固定牢。

还有钢板固定。

就是在骨头外面放一块钢板,用螺丝拧上。

把断的骨头夹在中间,让它长好。

这就跟用夹板夹东西一样,让它不能乱动。

手术固定完了,可不是就完事儿了。

还得好好养着。

腿不能乱动,得听医生的话。

在床上躺一段时间,等骨头长好了才能下地。

就跟咱种庄稼似的,得有个过程。

俺给你举个例子哈。

俺们村有个大爷,不小心摔了一跤,把股骨转子间摔骨折了。

去医院一检查,挺严重的。

医生就给他做了髓内钉固定手术。

大爷在医院住了一段时间,回家后也很听医生的话,好好养着。

现在大爷的腿恢复得可好了,又能下地干活了。

所以说啊,股骨转子间骨折固定方法有保守治疗和手术治疗。

得根据具体情况选择合适的方法。

固定完了还得好好养着,这样才能让骨头长好,恢复健康。

嘿嘿。

;

’.

转子间骨折手术记录髓内钉

麻醉成功后,患者取平卧位,术区消毒铺巾,自右转子尖上5cm向下做纵行切口长约6cm,暴露骨折端,清理骨折端,复位骨折维持复位,暴露大转子前外侧,沿大转子尖稍外侧5cm打开髓腔,插入探针,透视见探针在髓腔内,用空心开口凿开口,沿导针方向插入套筒,用髓腔锉扩髓,放置合适髓内针,安装近端瞄准器,固定顶杆器,沿固定套筒方向打入头顶导针,注意导针尖端应距离软骨下表面5cm,选择螺旋刀片,正位C臂透视导针位置,应平行于股骨颈,并且偏下,敲击螺旋刀片至股骨头软骨下,旋转手柄锁紧螺旋刀片,使用导向器锁定远端锁钉,再次C臂透视位置佳,冲洗切口,关闭切口,近端切口放置引流管,无菌敷料包扎,术毕,手术顺利,麻醉效果满意,患者生命体征平稳,患者安返病房。

术后处理过程:抬高患肢,抗炎预防感染,加强股四头肌锻炼,预防静脉血栓形成。