第9章习题答案讲课教案

- 格式:docx

- 大小:20.47 KB

- 文档页数:11

第九章静电场及其应用电场电场强度教学设计一、知识与技能1. 知道电荷间的相互作用是通过电场实现的;2. 知道电场线的定义和特点,会用电场线描述电场强度的大小和方向。

二、过程与方法1.体会用比值定义物理量的方法,理解电场强度的定义公式、单位、方向;2.知道电场强度的叠加原理,并能用这一原理进行简单的计算。

三、情感态度与价值观1.通过探究实验,培养他们交流沟通的能力,提高理论与实践相结合的能力。

2.培养学生应用数学方法解决物理问题的科学思维方法,培养学生的创造性思维过程以及初步的观察、分析和概括能力。

1、理解电场强度的定义及物理意义,知道它的矢量性。

(重点)2、理解电场线的概念、特点,了解常见的电场线的分布,知道什么是匀强电场。

(重点)3、会推导点电荷场强的计算式并能进行有关的计算。

(难点)4、知道电场强度的叠加原理,会应用该原理进行简单计算。

(难点)课件一、导入新课:【教师引导】上一节,我们认识了电现象中的电荷,包括点电荷,元电荷及电荷之间存在的相互作用。

什么是点电荷?电荷相互作用有什么规律?哪位同学来帮我们回顾一下?电荷之间有相互作用,我们把这个作用的电力叫库仑力或静电力。

电荷之间的作用力是怎样发生的呢?今天我们就来研究这个问题。

二、讲授新课:1、电场【教师引入课程】通过起电机使人体带电,人的头发会竖直散开。

为什么会出现这样的现象?你会解释产生这一现象的原因吗?【教师引导】任何带电体周围产生的一种特殊物质。

电场看不见,又摸不着,怎样去认识它、研究它?【动手实验】利用手中的塑料笔使其摩擦带电,并让其靠近悬挂的铜丝。

现象:塑料笔吸引铜丝,铜丝偏角可达到60度。

【教师补充】电场的产生:电荷在其周围产生电场,电场是电荷周围存在的一种特殊物质。

基本性质:电场对放入其中的电荷产生力的作用。

【教师补充引导】如图,电荷A对电荷B的作用力,就是电荷A的电场对电场B的作用;电荷B对电荷A的作用力,就是电荷B的电场对电荷A的作用。

2023年中考物理一轮复习教学案——第9章力与运动一、教学内容本节课的教学内容选自人教版八年级下册《物理》第9章“力与运动”。

本章主要内容包括:重力、弹力、摩擦力以及牛顿运动定律。

在本章复习中,重点掌握重力、弹力和摩擦力的概念、大小影响因素以及方向的判断;理解二力平衡的条件及其应用;掌握牛顿运动定律的内容及其解释。

二、教学目标1. 掌握重力、弹力和摩擦力的概念、大小影响因素以及方向的判断。

2. 理解二力平衡的条件及其应用。

3. 掌握牛顿运动定律的内容及其解释。

三、教学难点与重点1. 教学难点:摩擦力的概念及其方向的判断,二力平衡条件的应用,牛顿运动定律的理解。

2. 教学重点:重力、弹力和摩擦力的概念、大小影响因素以及方向的判断,二力平衡条件的应用,牛顿运动定律的内容及其解释。

四、教具与学具准备1. 教具:黑板、粉笔、多媒体设备。

2. 学具:物理课本、笔记本、尺子、橡皮。

五、教学过程1. 实践情景引入:让学生观察生活中的一些力与运动的现象,如提书包、推车等,引导学生思考力的作用效果。

2. 知识讲解:(1)重力:介绍重力的概念、大小(G=mg)、方向(竖直向下)以及作用点(物体的重心)。

(2)弹力:介绍弹力的概念、大小(与形变量有关)、方向(与形变方向相反)以及作用点(物体形变产生的接触面)。

(3)摩擦力:介绍摩擦力的概念、大小(与正压力和动摩擦因数有关)、方向(与相对运动或相对运动趋势方向相反)以及作用点(物体接触面)。

3. 例题讲解:分析并解答一些关于重力、弹力和摩擦力的例题,让学生掌握解题方法。

4. 随堂练习:让学生独立完成一些有关重力、弹力和摩擦力的练习题,巩固所学知识。

5. 二力平衡:讲解二力平衡的条件(大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上),并分析一些二力平衡的应用实例。

6. 牛顿运动定律:介绍牛顿运动定律的内容,包括牛顿第一定律(惯性)、牛顿第二定律(F=ma)和牛顿第三定律(作用力和反作用力)。

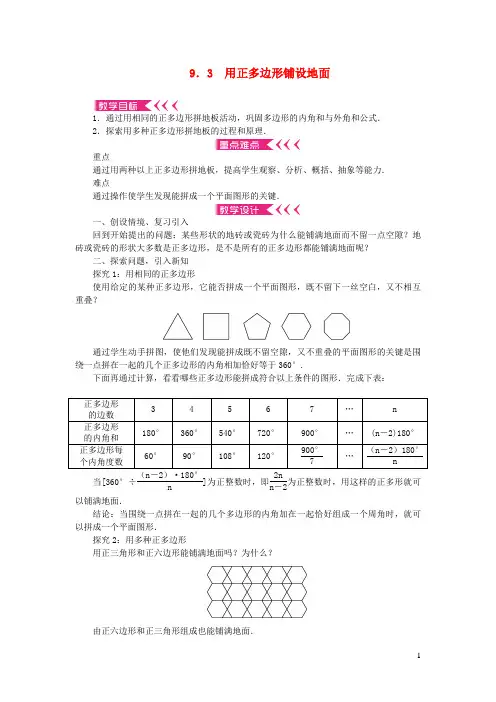

9.3 用正多边形铺设地面1.通过用相同的正多边形拼地板活动,巩固多边形的内角和与外角和公式.2.探索用多种正多边形拼地板的过程和原理.重点通过用两种以上正多边形拼地板,提高学生观察、分析、概括、抽象等能力.难点通过操作使学生发现能拼成一个平面图形的关键.一、创设情境、复习引入回到开始提出的问题:某些形状的地砖或瓷砖为什么能铺满地面而不留一点空隙?地砖或瓷砖的形状大多数是正多边形,是不是所有的正多边形都能铺满地面呢?二、探索问题,引入新知探究1:用相同的正多边形使用给定的某种正多边形,它能否拼成一个平面图形,既不留下一丝空白,又不相互重叠?通过学生动手拼图,使他们发现能拼成既不留空隙,又不重叠的平面图形的关键是围绕一点拼在一起的几个正多边形的内角相加恰好等于360°.下面再通过计算,看看哪些正多边形能拼成符合以上条件的图形.完成下表:正多边形的边数3 4 5 6 7 …n正多边形的内角和180°360°540°720°900°…(n-2)180°正多边形每个内角度数60°90°108°120°900°7…(n-2)180°n当[360°÷(n-2)·180°n]为正整数时,即2nn-2为正整数时,用这样的正多形就可以铺满地面.结论:当围绕一点拼在一起的几个多边形的内角加在一起恰好组成一个周角时,就可以拼成一个平面图形.探究2:用多种正多边形用正三角形和正六边形能铺满地面吗?为什么?由正六边形和正三角形组成也能铺满地面.因为正六边形的内角为120°,正三角形的内角为60°,这样用2块正六边形和2块正三角形,它们内角之和为一个周角360°,所以能铺满地面.(即:2×120°+2×60°=360°)能不能用其他两种或两种以上的正多边形铺地板呢?如图①:是用正八边形和正方形拼成的.因为正八边形的内角为135°,正方形的内角为90°,那么用2个正八边形和1个正方形各一内角之和正好等于360°,所以可以铺满地板.(即:2×135°+90°=360°)如图②:是用正六边形、正方形、正三角形拼成的.因为正六边形的内角为120°,正方形的内角为90°,正三角形的内角为60°,那么用1个正六边形,2个正方形和1个正三角形各一个内角之和为360°,所以可以铺满地面.(即:120°+2×90°+60°=360°)结论:若几个正多边形的一个内角的和等于360°,那么这几个正多边形可铺满地面.【例1】正八边形地板砖,能铺满地面,既不留下一丝空白,又不相互重叠吗?请说明理由.分析:先算出正八边形每个内角的度数,再看每个内角度数能否整除360°.解:不能.∵正八边形每个内角是(8-2)×180°8=135°,不能整除360°,∴不能密铺.点评:正多边形的镶嵌应符合一个内角度数能整除360°.【例2】某校要用地砖镶嵌艺术教室的地面,可以选择的方案有许多种,请你为其设计.(1)如果在以下形状的地砖中选取一种镶嵌地面,可以选择的有________.(填序号)①正方形;②正五边形;③正六边形;④正八边形;⑤任意三角形;⑥任意四边形(2)如果在正三角形、正方形、正八边形这三种形状的地砖中,任意选取其中的两种,有几种可行的方案?(3)如果在正三角形、正六边形、正方形、正十二边形这四种形状的地砖中,任意选取其中三种,有几种可行的方案?分析:(1)由镶嵌的条件知,判断一种图形是否能够镶嵌,只要看一看正多边形的内角度数是否能整除360°,能整除的可以平面镶嵌,反之则不能.(2)分别求出各个正多边形的每个内角的度数,结合镶嵌的条件,分别计算即可求出答案.(3)分别求出各个正多边形的每个内角的度数,结合镶嵌的条件,分别计算即可求出答案.解:(1)①正方形的每个内角是90°,4个能组成镶嵌;②正五边形每个内角是180°-360°÷5=108°,不能整除360°,不能密铺;③正六边形的每个内角是120°,能整除360°,3个能组成镶嵌;④正八边形的每个内角为:180°-360°÷8=135°,不能整除360°,不能密铺.⑤任意三角形⑥任意四边形都可以镶嵌平面.(2)正三角形的每个内角是60°,正方形的每个内角是90°,∵3×60°+2×90°=360°,能密铺.正八边形的每个内角是135°,正方形的每个内角是90°,∵2×135°+90°=360°,能密铺.故共有两种可行的方案;(3)由题意可得出:正三角形、正四边形,正十二边形可以镶嵌地面;正四边形,正六边形,正十二边形可以镶嵌地面;故有2种可行的方案.点评:用一种正多边形的镶嵌应符合一个内角度数能整除360°,任意多边形能进行镶嵌,说明它的内角和应能整除360°,几何图形镶嵌成平面的关键是:围绕一点拼在一起的多边形的内角加在一起恰好组成一个周角.三、巩固练习1下列几种形状的瓷砖中,只用一种不能够铺满地面的是( )A.正六边形B.正五边形C.正方形D.正三角形2.下列三组正多边形的组合:①正八边形和正方形;②正五边形和正八边形;③正六边形和正方形,能够铺满地面的组合是________(填序号即可).3.用边长相等的正方形和正三角形镶嵌平面.(1)则一个顶点处需要几个正方形、几个正三角形?(两种图形都要用上)(2)请画出你的镶嵌图.4.小红家购买了一套新房,准备用一种地板砖镶嵌新居地面,要求地板砖都是正多边形,且每块地板砖的各边长都相等,各个角也都相等、某家装饰材料市场有如下五种型号的地砖,它们每个角的度数分别为60°,90°,108°,120°,135°,你认为这些地板砖哪些适用?请说明你的理由.5.现有一批边长相等的正多边形瓷砖(如图所示),设计能铺满地面的瓷砖图案.(1)能用相同的正多边形铺满地面的有________.(2)从中任取两种来组合,能铺满地面的正多边形组合是________.(3)从中任取三种来组合,能铺满地面的正多边形组合是________.(4)你能说出其中的数学道理吗?四、小结与作业小结先小组内交流收获和感想,而后以小组为单位派代表进行总结.教师加以补充.作业1.教材第91页“习题9.3”第1,2 题.2.完成练习册中本课时练习.本节课学习用正多边形铺设地面是在学习多边形的内角和与外角和的前提下来学习的,且是多边形在生活中应用的拓展.所以这节课,教师以生活中常见的地板瓷砖来创造问题情境,学生对此也比较感兴趣,进而引导学生探索哪些正多边形能铺满地面.这一节课,内容比较简单,幻灯片的图片也比较形象、直观,所以学生比较感兴趣、课堂气氛也相对活跃,课堂效果比较成功.检测内容:4.1~4.2得分________ 卷后分________ 评价________一、选择题(每小题3分,共24分)1.下图中绕着直线旋转一周得到圆锥的是(D)2.(深圳中考)下列哪个图形是正方体的展开图(B)3.已知角α=25°53′,则角α的补角为(B)A .64°7′B .154°7′C .64°47′D .154°47′ 4.如图,下列说法中错误的是(C)A.OA 方向是北偏东60° B .OB 方向是北偏西15° C .OC 方向是南偏西65° D .OD 方向是东南方向5.A ,B ,C 三个车站在东西笔直的一条公路上,现要建一个加油站使其到三个车站的距离和最小,则加油站应建在(D)A .在A 的左侧B .在AB 之间C .在BC 之间D .B 处6.如图,点C 是线段AB 的中点,点D 是线段CB 的中点,下列选项中不正确的是(D)A .CD =AC -DB B .CD =AD -BC C .CD =12 AB -DB D .CD =13AB7.已知∠AOC =∠BOC =90°,∠1=∠2,如图,则图中互余的角共有(C)A.2对B.3对C.4对D.5对8.两根木条,一根长30 cm,一根长16 cm,将它们一端重合且放在同一直线上,此时,两根木条的中点之间的距离为(C)A.7 cm B.23 cmC.7 cm或23 cm D.14 cm或46 cm二、填空题(每小题3分,共18分)9.如图所示的图形中,线段共有__10__条;以点A为顶点的角共有__6__个.第9题图第10题图10.如图,从学校A到书店B最近的路线是__(1)__号路线,其中的道理用数学知识解释应是__两点之间,线段最短__.11.(日照中考)如图,已知AB=8 cm,BD=3 cm,点C为AB的中点,则线段CD的长为__1__cm.12.一个角的余角比它的补角的一半还少20°,则这个角的度数为__40°__.13.如图,∠AOB是平角,∠COD=70°,OM平分∠BOD,ON平分∠AOC,则∠MON的度数是__125°__.14.将长5 cm,宽3 cm的长方形绕着它的一边所在的直线旋转一周,得到的圆柱体的侧面积为__30π__cm2,体积为__75π或45π__cm3.三、解答题(共58分)15.(6分)如图,点A,B,O不在同一条直线上,请用直尺按要求作图:(1)作线段AB;(2)作射线OA,射线OB;(3)在线段AB上取一点C,在射线OA上取一点D(点C,D不与已知点重合),作直线CD,使直线CD与射线OB交于点E.解:如图所示:16.(8分)计算:(1)(43°13′28″÷2-10°5′18″)×3;解:原式=34°34′18″(2)180°-56°42′32″+25°54′÷3.解:原式=131°55′28″17.(10分)如图,点B是线段AD上的一点,点C是线段BD的中点.(1)若AD=8,BC=3.求线段CD,AB的长;(2)试说明:AD+AB=2AC.解:(1)因为点C是线段BD的中点,BC=3,所以CD=BC=3,又因为AB+BC+CD=AD,AD=8,所以AB=AD-CD-BC=2(2)因为AD+AB=AC+CD+AB,BC=CD,所以AD+AB=AC+BC+AB=AC+AC=2AC18.(10分)下图是一个食品包装盒的表面展开图.(1)请写出包装盒的几何体名称;(2)根据图中所标尺寸,用a,b表示这个几何体的全面积S(侧面积与底面积之和),并计算当a=1,b=4时,S的值.解:(1)长方体(2)S=2ab×2+2×2a×a+2×a×b=4ab+4a2+2ab=6ab+4a2.当a=1,b=4时,S =6×1×4+4×12=2819.(12分)如图,射线OA的方向是北偏东15°,射线OB的方向是北偏西40°,∠AOB=∠AOC,射线OD是OB的反向延长线.(1)通过计算确定射线OC的方向;(2)若射线OE平分∠COD,求∠AOE的度数;(3)请直接写出一对互余的角和一对互补的角.解:(1)因为OB 的方向是北偏西40°,OA 的方向是北偏东15°,所以∠NOB =40°,∠NOA =15°,所以∠AOB =∠NOB +∠NOA =55°,因为∠AOB =∠AOC =55°,所以∠NOC =∠NOA +∠AOC =70°,所以OC 的方向是北偏东70° (2)因为∠AOB =55°,∠AOC =∠AOB ,所以∠BOC =110°,所以∠COD =180°-∠BOC =70°,因为OE 平分∠COD ,所以∠COE =35°.所以∠AOE =90° (3)(答案不唯一)一对互余的角是∠AOC 与∠COE ,一对互补的角是∠AOB 与∠AOD20.(12分)如图,动点A 从原点出发向数轴负方向运动,同时动点B 也从原点出发向数轴正方向运动.3秒后,两点相距12个单位长度.已知动点A ,B 的速度比是1∶3(速度单位:单位长度/秒).(1)求两个动点运动的速度,并在数轴上标出A ,B 两点从原点出发运动3秒时的位置; (2)若A ,B 两点分别从(1)中标出的位置同时向数轴负方向运动. ①问经过几秒钟,原点恰好处于两个动点的正中间; ②经过多长时间,OB =2OA?解:(1)设A 点运动的速度为x 个单位长度/秒,B 点运动的速度为3x 个单位长度/秒.根据题意,得3(x +3x )=12.解得x =1.所以A 点运动的速度为1个单位长度/秒,B 点运动的速度为3个单位长度/秒.-1×3=-3,3×3=9.则3秒时A ,B 两点的位置如图所示:(2)①设t 秒后,原点在AB 的中间,根据题意,得3+t =9-3t ,解得t =32②当点B 在原点右侧时,根据题意,得9-3t =2(3+t ),解得t =35;当点B 在原点的左侧时,根据题意,得3t -9=2(3+t ),解得t =15.综上所述,当经过35 秒或15秒时,OB =2OA11.6零指数幂与负整数指数幂(第2课时)一、选择题(3分)1.下列运算正确的是( )A.236a a a =÷B.0)1()1(01=-+--C.077=÷a aD.4122-=- 二、填空(每小题3分,共9分)2.计算 ______2132=⎪⎭⎫⎝⎛+-3.若()23-+a 有意义,则a___________4.若2713=x ,则x=_____________ 三、计算(每小题3分,共18分)⑴12- ⑵ 1(3)-- (3)5(1)--(4)3(0.1)- (5)3(10)-- (6)43-【巩固提升】 一、选择题(3分)1.计算12-的结果是( ) A.2- B.2 C.21-D.21二、填空(每小题3分,共9分)2.若()23--x 有意义,则x 的取值范围是_________________3.计算________102=-4.计算=--22三、计算(每小题3分,共18分)5. 6.7.()1213-⎪⎭⎫⎝⎛--π8.()02331-+⎪⎭⎫ ⎝⎛--π9. 023)01.0(10)10()10(⨯--⨯- 10.202)32()41()21(---+-1)43(--2)43(--。

北师大版生物学七年级下册第四单元第九章《9.2.3 血液循环》教学设计能循环流动,在于有心脏和血管的结构,这节课内容再次让我明白了,生物的结构和功能相统一的观点。

课堂反馈通过课后练习题1某人感冒,患肺炎,经医生诊断后在他的手背上注射青霉素。

你认为青霉素经过怎样的路径到达肺部去抵抗病菌完成练习完成课后练习题1通过这道练习题,既将本节课知识与实际生活联系起来了,同时检测了学生对于血液循环途径和意义这个重要概念掌握和应用的情况。

课堂拓展自主阅读,学习血压、脉搏阅读教材,学习血压、脉搏等概念完成课后练习题27.板书设计8.教学反思与改进本节课我主要从两个方面入手帮助学生建构重要概念:一是从形象感知实事实知识入手到概括出抽象概念,帮助学生认识概念。

二是通过“以画促学”建构生物模型,帮助学生理解概念。

(一)从形象感知事实知识到概括抽象出概念,帮助学生认识概念。

通过“观察小鱼尾鳍血液流动”和“画心脏结构图”的活动,为本节课的学习做铺垫,学生直接感知血液在血管内的流动情况,激发学生思考血液怎样在血管和心脏之间循环流动的?帮助学生认识血液循环途径的概念。

(二)“以画促学”建构生物模型,帮助学生理解概念。

本节课主要围绕“血液在心脏与血管之间怎样循环流动”这个问题,小组讨论,学生互动,通过画图、比图、写图、思图四个活动,引导学生探索、分析、建立“血液循环途径及意义”这个重要概念。

整个教学设计从学生学出发,通过建构模型,帮助学生理解概念,而不是死记硬背概念。

由于我过高的估计了有些学生对心脏结构的理解,所以在绘制血液循环图时多用了一些教学时间,在课堂小结,回顾知识建构框架图的时候显得时间有点仓促,在以后的教学中之后注意教学时间和教学内容的设计。

三年级下册数学教案第九章1数与代数(2课时)(人教版)今天,我为大家带来的是三年级下册数学教案——第九章1数与代数的第二课时。

这一课时主要围绕求几个相同加数的和的问题展开,帮助学生掌握用乘法计算的方法。

一、教学内容我们使用的教材是人民教育出版社的《数学》三年级下册,本节课主要学习第九章1数与代数的第二课时内容。

这一课时主要讲述求几个相同加数的和的问题,例如:3 + 3 + 3 + 3 的和如何计算。

我们将引导学生掌握用乘法计算的方法。

二、教学目标1. 让学生理解几个相同加数的和可以用乘法计算。

2. 培养学生运用乘法解决实际问题的能力。

3. 提高学生的数学思维和解决问题的能力。

三、教学难点与重点重点:理解几个相同加数的和可以用乘法计算。

难点:如何引导学生将实际问题转化为数学问题,并用乘法解决。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔学具:练习本、笔五、教学过程1. 情景引入:假设我们有3个苹果,又来了3个苹果,一共有几个苹果呢?2. 引导学生思考:我们可以用加法计算,也可以用乘法计算。

让学生尝试用乘法计算。

3. 讲解乘法的概念:求几个相同加数的和,可以用乘法计算。

例如:3 + 3 + 3 + 3 可以写成3 × 4。

4. 举例讲解:展示例题 2 + 2 + 2 + 2 + 2 的和,引导学生用乘法计算。

5. 随堂练习:让学生独立完成练习题,求几个相同加数的和。

六、板书设计板书示例:求几个相同加数的和:3 + 3 + 3 + 3= 3 × 4七、作业设计1. 完成练习册第9章第1课时相关练习题。

2. 请学生举例说明在生活中如何运用乘法解决实际问题。

八、课后反思及拓展延伸拓展延伸:引导学生思考,除了求几个相同加数的和可以用乘法计算,还有哪些情况下可以用乘法计算?例如:求几个相同减数的差,几个相同乘数的乘积等。

重点和难点解析:在上述教案中,有几个关键的细节需要重点关注。

对于乘法概念的引入和解释,是我认为最为重要的部分。

青岛版八年级数学下册《第9章二次根式》教案设计9.1 二次根式和它的性质(1)教学目标【知识与能力】了解二次根式的定义,会判断一个式子是否是二次根式,掌握二次根式有意义的条件。

【过程与方法】经历从具体情境中抽象出二次根式的过程。

【情感态度价值观】体会分类思想。

教学重难点【教学重点】二次根式的定义和有意义的条件。

【教学难点】二次根式的定义和有意义的条件。

课前准备无教学过程9.1 二次根式和它的性质(2)教学目标【知识与能力】10a a =≥(),并会用来化简二次根式。

2、经历积的算术平方根的性质的推导过程,并运用这一性质进行化简。

【过程与方法】经历二次根式性质推导过程。

【情感态度价值观】合教学内容渗透“转化”思想,发展学生的数学能力。

教学重难点【教学重点】运用二次根式的基本性质进行化简。

【教学难点】运用二次根式的基本性质进行化简。

课前准备无教学过程16.3 二次根式的加减第1课时教学目标【知识与技能】会进行二次根式的加减运算,利用二次根式的加减法解决生活实际问题.【过程与方法】经历由实际问题引入数学问题的过程,提高学生的抽象概括能力,进而掌握二次根式的加减运算方法.【情感态度】培养学生认真观察、思考的习惯,锻炼严谨细致、一丝不苟的科学精神.教学重难点【教学重点】二次根式的加减法运算方法.【教学难点】二次根式的加减法的实际应用.课前准备无教学过程一、情境导入,初步认识问题现有一块长7.5dm,宽5dm的木板,能否采用如图所示的方式,在这块木板上截出两个面积分别是8dm2和18dm2的正方形木板?【教学说明】可借助多媒体(或幻灯片)展示木板,尝试截取两个正方形木块,并引导学生思考.解决问题的关键在哪里?如何解决?激发学生的学习兴趣和求知欲望.二、思考探究,获取新知让学生相互讨论,共同探究,寻求解决问题的方案.与此同时,教师可设置如下问题帮助学生进行理解和分析:1.两个正方形木块的边长分别是多少?2.最大正方形木板的边长与原长方形木板的宽5dm的大小如何?3.两个正方形木板的边长之和与长方形木板的长7.5dm的大小关系如何?你认为用什么办法来得出结论的?4.谈谈你获得结论的过程中的想法,你有哪些新的认识?在学生充分交流,二次根式的和,我们可以这样来计算:【教学说明】本环节教师要放手让学生自主探究,自主发现问题,并尝试解决问题,并能总结规律,形成认知.同时,教师应关注学生的完成情况,能否正确进行二次根式的化简,能否运用分配律将二次根式合并.【归纳结论】二次根式加减时,可以先将二次根式化成最简二次根式,再将被开方数相同的二次根式进行合并.三、典例精析,掌握新知【教学说明】以上两例,应让学生先独立完成,并分别选派两名中等成绩同学上黑板进行演算.教师巡视,了解全班学生的掌握情况,并对有困难的同学及时予以点拨,帮助他们加深对新知的理解.最后,师生共同评析黑板上的作业,教师还可适时将巡视中发现的问题展示给全班同学,达到理解新知的目的.例3 如图,实验中学计划在校园内修建一个正方形的花坛,在花坛中央还要修一个正方形的小喷水池,设计者需要考虑有关的周长,如果小喷水池的面积为8m2,花坛的绿化面积为10m2,则花坛的外周与小喷水池的周长一共是多少米?分析:利用正方形的面积公式求出边长,再根据周长公式即可得解..【教学说明】本例展示了二次根式的加减在实际问题中的应用,在实际教学过程中,教师应引导学生进行合理分析,理清解题思路与步骤,再让学生自主完成解答过程.最后教师可以给出示范性解题过程,也可以用幻灯片展示学生的优秀作业及有代表性问题作业,让学生通过观察与反思,加深对知识的理解.四、运用新知,深化理解1.下列计算是否正确?为什么?5.先化简,再求值:【教学说明】学生自主完成上面前3个题,教师巡视,后两个题稍难,教师适当予以点拨.【答案】1.(1)不正确,两边不相等;(2)不正确,两边不相等;(3)正确.2.①和④;五、师生互动,课堂小结师生共同回顾本节主要知识点及需要注意的问题.(1)知识要点:二次根式加减的一般思路,①不是最简二次根式的,应化成最简二次根式;②相同的二次根式一定要进行合并.(2)需注意的问题:①应能将化简的二次根式化简后再进行计算,不要出数相加减,根式不变,不相同的二次根式不能进行加减,防止出现(3 2).16.3 二次根式的加减第2课时教学目标【知识与技能】1.会进行二次根式的乘、除、加、减混合运算;2.能用多项式的乘法公式进行二次根式的化简计算.【过程与方法】通过具体问题进一步体会有理数运算、二次根式的运算以及整式的运算之间的联系,掌握二次根式混合运算方法.【情感态度】通过多项式乘除法则及乘法公式在二次根式运算中的应用,体验迁移、化归思想,使学生进一步形成符号感,提高数学应用意识.教学重难点【教学重点】二次根式的混合运算.【教学难点】多项式的乘除法则及乘法公式在二次根式运算中的应用方法.课前准备无教学过程一、情境导入,初步认识问题我们知道:(x+y)·xy=x·xy+y·xy=x2y+xy2,(2x2y+3xy2)÷xy=2x2y÷xy+3xy2÷xy=2x+3y,(x+y)(x-y)=x2-y2及(x+y)2=x2+2xy+y2,……试问:如果上述各式中的x,y分别代表着一个二次根式,我们会有哪些新的收获呢?【教学说明】引入上述关于多项式的乘除算式及乘法公式,进而提出新的问题的目的在于暗示二次根式的运算与多项式的运算之间的联系,激发学生的求知欲望和探究意识. 二、思考探究,获取新知探究1由(x+y)·z=x·z+y·z=xz+yz,你能求出的值吗?你是怎样做的?探究2由,你能求出的值吗?由此你有何发现?类似地,请解决以下几个小题.【教学说明】让全班同学共同参与探究,相互交流,在类比的过程中尝试给出问题的答案.教师巡视,予以点拨,肯定学生的成绩,并引导学生完善对二次根式混合运算的初步认识,最后师生共同给出问题的结果.【归纳结论】1.二次根式的混合运算与整式的运算方法完全相同,即先算乘方,再算乘除,最后算加减,有括号先算括号.2.在二次根式的运算中,多项式的乘法法则和乘法公式仍然适用.三、典例精析,掌握新知例1 计算下列各题:分析:对算式的结构进行观察分析,运用二次根式加、减、乘、除的法则进行运算,需注意乘法公式(a+b)(a-b)=a2-b2,(a±b)2=a2±2ab+b2的灵活运用.解:(1)原式=((÷÷;例2 已知,,求下列代数式的值.(1)x2+2xy+y2;(2)x2-y2.分析:由条件易知x-y=2,而需求代数式中的(1)可化为(x+y)2,(2)可化为(x+y)(x-y),因而整体代入更简洁些,当然直接代入求值也是可行的,只不过要复杂多了.解:∵,,∴x-y=2.(1)原式=(x+y)2=(2=12;(2)原式=(x+y)·(x-y)【教学说明】第1题可让学生自主完成,并选派三名代表上黑板进行演算.教师巡视,了解学生对二次根式混合运算的掌握情况,及时予以帮助,帮助学生更好地掌握新知识.最后全班同学分析三位代表的解答过程及结果,深化理解.第2题仍可让学生先自主探究,如果大部分学生选用直接代入求值时,教师仍应肯定他们的成绩,但需展示本例的最佳解题思路,达到融会贯通的目的.四、运用新知,深化理解3.(1)若a2b-ab2的值;(2)若,求x2+2x+2011的值.【教学说明】第1、2两题可让学生自主完成,然后相互交流,教师根据反馈情况,及时查漏补缺,优化课堂教学.第3题即可让学生尝试解决,也可由师生共同分析,形成解题思路后再由学生自主完善解题过程.3.(1)由,a·b=1得a2b-ab2=ab(a-b)=1×;(2)∵,∴,两边平方,得x2+2x+1=2.∴x2+2x=1.故x2+2x+2011=1+2011=2012.五、师生互动,课堂小结通过这节课的学习,你有哪些收获?你还有哪些疑惑?谈谈你的看法,并与同伴交流.【教学说明】教师以设问的形式和学生一道回顾本节主要知识及所涉及到的解题方法、技巧和数学思想方法,既是对知识的一次梳理,也是一次必要的提炼升华,完善认知.16.2 二次根式的乘除第1课时教学目标【知识与技能】a≥0,b≥0)a≥0,b≥0),并能运用它们进行化简计算.【过程与方法】经历探索二次根式乘法法则的过程,发展观察、归纳猜想、验证等能力.【情感态度】培养学生主动探索知识的能力以及分析问题和解决问题的能力,增强学好数学的信心. 教学重难点【教学重点】a≥0,b≥0)a≥0,b≥0).【教学难点】a≥0,b≥0).课前准备无教学过程一、情境导入,初步认识问题1 计算下列各式,观察计算结果,你发现什么规律?问题2用你发现的规律填空,并用计算器进行验算.【教学说明】问题1通过被开方数都是完全平方数,让学生容易获取结果,发现规律.通过问题2的验证加深对规律的认识,为本节学习作好铺垫.上述两个问题均应由学生自主完成,相互交流,感受新知.二、思考探究,获取新知选几名学生口述所发现的规律,然后师生共同归纳:一般地,对二次根式的乘法规定:.【教学说明】对上述二次根式的乘法公式,教学时应引导学生关注其后面的附加条件a≥0,b≥0.三、典例精析,掌握新知【教学说明】让学生自主探究,独立完成,加深对二次根式乘法运算和化简方法的理解.教师巡视,对有困难的同学适时给予指导,最后可选派四名学生上黑板完成解答,师生共同评析,巩固所学新知识.【教学说明】在学生探索本题解答过程中,教师可补充说明,在本章中,如果没有特别说明,所有的字母都表示正数.四、运用新知,深化理解4.一个矩形的长和宽分别是10cm和22cm,求这个矩形的面积.5.一个底面为30cm×30cm的长方体容器中装满了水.现将一部分水倒入一个底面为正方形,高为10cm的铁桶中.当铁桶装满水时,容器内水面下降了20cm.铁桶的底面边长是多少厘米?【教学说明】学生自主完成,教师巡视,对学生解题过程中出现的问题及时予以指正,帮助学生加深理解,对优秀者应予以表扬鼓舞,让学生体验成功的快乐.【答案】1.A2.(1)原式五、师生互动,课堂小结通过这节课的学习你有哪些收获和体会?谈谈你的想法,并与同伴相互交流.16.2 二次根式的乘除第2课时教学目标【知识与技能】a≥0,b>0(a≥0,b>0),能用它们进行化简计算,能将二次根式化为最简二次根式.【过程与方法】通过具体实例的探究活动,发现二次根式除法的规律,归纳出二次根式除法法则及其逆向等式,能用它们进行化简计算.【情感态度】让学生在独立思考的基础上,积极参与数学问题的讨论,勇于发表自己的观点,增强合作交流意识和能力.教学重难点【教学重点】a≥0,b>0(a≥0,b>0)的理解和应用.【教学难点】探索二次根式的除法法则.课前准备无教学过程一、情境导入,初步认识问题1 计算下列各式,观察计算结果,你能发现其中的规律吗?问题2 用你发现的规律填空,并用计算器进行验算:【教学说明】让学生自主探究,感受二次根式除法运算中所蕴含的规律性特征,获得二次根式相除的感性认识,导入新课.二、思考探究,获取新知想一想通过上述二次根式除法运算结果,联想到二次根式乘法运算法则,你的结果吗?与同伴交流.师生共同回顾思考,总结出二次根式a≥0,b>0(a≥0,b>0)的类似错误.三、典例精析,掌握新知【教学说明】教师给出例题后,让学生独立作业,同时分别选派四名同学上黑板演算.教师巡视,对学生演算过程中的失误及时予以指正,最后师生共同评析,让学生加深对二次根式除法的理解和掌握,并保留每道题的最后结果.议一议观察上述各题的最后结果,它们有什么特点?在学生相互交流过程中可感受到所有结果中的二次根式有如下两个特征:(1)被开方数中不含分母(或分母中不含二次根式);(2)被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.我们把具有上述两个条件的二次根式,叫做最简二次根式.小练习:1.下列二次根式中,是最简二次根式的有_______(填序号).【教学说明】感受二次根式乘除在数学问题和实际生活中的应用,体会二次根式的乘除法在二次根式的化简中的重要作用.四、运用新知,深化理解【教学说明】让学生自主完成,加深对已学知识的复习,并检查对新学知识的掌握情况,对学生的困惑,教师应及时予以指导,并进行必要的反思.五、师生互动,课堂小结师生共同回顾:(1a≥0,b>0(a≥0,b>0)及其应用;(2)最简二次根式的意义.【教学说明】教师应让学生自由交流,总结本节课的知识要点,同时进行自我反思,提高认知,加深对所学知识的理解.。

[课题名称]西装配图[教材版本]王幼龙主编、中等职业教育国家规划教材-机械制图(机械类),第3版,北京:高等教育出版社,2007。

王幼龙主编、中等职业教育国家规划教材配套教学用书-机械制图习题集(机械类),第3版,北京:高等教育出版社,2007.[教学目标和要求]一、知识与能力1、掌握简单装配图的画法。

2、会画简单装配图。

二、学习方法与素质养成理论联系实际,综合运用所学,不断积累和掌握装配工艺知识及测绘的方法和技巧,培养动手能力和工程素质。

[教学重点]画装配图的的基本方法和步骤[难点分析]装配图表达方案的确定[分析学生]具有西装配图和绘图基础和能力水平:西装配图的学习方法要注意知识的综合应用、灵活应用:学习态度上要认真负责、周到细致,自觉培养严谨细致的作风工作。

[教学设计思路]教学方法:讲练法、演示法、归纳法。

[教学资源]机械制图网络课程、圆规、三角板、挂图等。

[教学安排]2课时(90 分钟)教学步骤:讲课与演示交叉进行,讲课与练习交叉进行,最后进行归纳。

[教学过程]、复习回顾(5~10分钟)1.简述看装配体测绘的基本要求和方法步骤:2.讲评作业批改情况,共性问题分析讲解:3、预习检测:画装配图要做哪些准备工作?画装配图的基本步骤有哪些?二、导入新课简述本课主要内容、要点、作用和地位,导出本节教学目标和要求。

画装配图的步骤与画零件图相似,主要的不同是画装配图时要从整个装配体的结构特点、工作原理出发,确定合理的表达方案。

通过装配体实物测绘后的装配图画图步骤是:将测绘好的零件草图整理后,参考装配示意图,确定表达方案和西图比例,再画出装配图。

三、新课教学(70~80分钟)1.画装配图的一般步骤(1)绘图准备:(2)分析装配体的结构及工作原理:(3)确定表达方案,选定一组视图:(4)绘制装配图。

教师讲授绘图准备:分析装配体结构及工作原理:确定表达方案,选定--组视图:绘制装配图等画装配图的一-般步骤。

交叉演示网络课程画装配图(千斤顶)的方法和步骤。

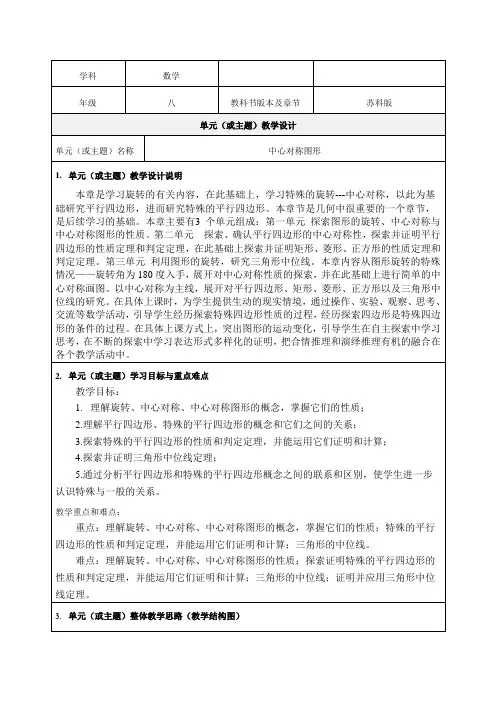

第1节图形的旋转1课时第2节中心对称与中心对称图形2课时第3节平行四边形3课时第4节矩形、菱形、正方形5课时第5节三角形中位线2课时小结与思考2课时第1课时教学设计(其他课时同)课题9.2 中心对称与中心对称图形新授课 章/单元复习课□专题复习课□课型习题/试卷讲评课□学科实践活动课□其他□1.教学内容分析本节课是苏科版八年级第九章第二节第一课时的教学内容。

之前学习了轴对称和轴对称图形的内容,积累相关的数学活动经验及研究能力。

经历“观察、操作、分析、归纳教的活动3探索活动一:1.用透明纸覆盖在图1上,描出四边形ABCD.2.用大头针钉在点O处,把四边形ABCD绕点O旋转180°,你能发现什么?一个图形绕着某一点旋转180°,如果它能够与另一个图形重合,那么称这两个图形关于这点对称,也称这两个图形成中心对称.这个点叫做对称中心.(特殊的旋转,具有旋转的一切性质)。

探索活动二:1.如图1,点A与点A′关于点O 对称,连接AA′,你能发现什么?(图1)2.在图2中分别连接AA′、BB′、CC′、DD′,你发现了什么?(图2)成中心对称的两个图形中,对应点的连线经过对称中心,且被对称中心平学的活动3学生动手操作,观察发现,踊跃回答.四边形ABCD与A′B′C′D′四边形重合.小组讨论,代表回答.1.(1)点A绕点O旋转180°后与点A′重合.(2)OA=OA′;(3)∠AOA′=180°,点O在AA′上.2.(1)AA′、BB′、CC′、DD′都经过点O.(2)OA=OA′,OB=OB′, OC=OC′, OD =OD′.BCDAOBC DABCDAB CDA分. 探索活动三:1.已知点A 和O ,你能画出点A 关于点O 的对称点吗?2.已知线段AB 和O 点,你能画出线段AB 关于点O 的对称线段吗?3.已知△ABC 和点O ,你能画出△ABC 关于O 成中心对称的图形吗?画一画1.按要求分别画出四边形ABCD 成中心对称的四边形(1)以顶点A 为对称中心(2)以BC 的中点O 为对称中心反之,如果告诉我们两个图形成中心对称,我们怎么找对称中心1.学生说作法老师画,并且学生还说出这样做的理由.2、3两问由学生上黑板展示完成.学生在上面的探索基础上上黑板画图学生说作法老师画,并且学生还说出这样做的理由.生巩固一下可以转化为画点的对称,最后画出四边形的对称培养学生的逆向思维。

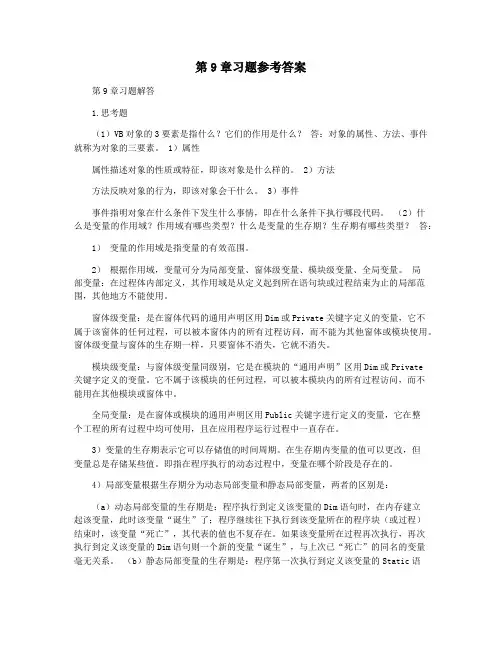

第9章习题参考答案第9章习题解答1.思考题(1)VB对象的3要素是指什么?它们的作用是什么?答:对象的属性、方法、事件就称为对象的三要素。

1)属性属性描述对象的性质或特征,即该对象是什么样的。

2)方法方法反映对象的行为,即该对象会干什么。

3)事件事件指明对象在什么条件下发生什么事情,即在什么条件下执行哪段代码。

(2)什么是变量的作用域?作用域有哪些类型?什么是变量的生存期?生存期有哪些类型?答:1)变量的作用域是指变量的有效范围。

2)根据作用域,变量可分为局部变量、窗体级变量、模块级变量、全局变量。

局部变量:在过程体内部定义,其作用域是从定义起到所在语句块或过程结束为止的局部范围,其他地方不能使用。

窗体级变量:是在窗体代码的通用声明区用Dim或Private关键字定义的变量,它不属于该窗体的任何过程,可以被本窗体内的所有过程访问,而不能为其他窗体或模块使用。

窗体级变量与窗体的生存期一样,只要窗体不消失,它就不消失。

模块级变量:与窗体级变量同级别,它是在模块的“通用声明”区用Dim或Private关键字定义的变量。

它不属于该模块的任何过程,可以被本模块内的所有过程访问,而不能用在其他模块或窗体中。

全局变量:是在窗体或模块的通用声明区用Public关键字进行定义的变量,它在整个工程的所有过程中均可使用,且在应用程序运行过程中一直存在。

3)变量的生存期表示它可以存储值的时间周期。

在生存期内变量的值可以更改,但变量总是存储某些值。

即指在程序执行的动态过程中,变量在哪个阶段是存在的。

4)局部变量根据生存期分为动态局部变量和静态局部变量,两者的区别是:(a)动态局部变量的生存期是:程序执行到定义该变量的Dim语句时,在内存建立起该变量,此时该变量“诞生”了;程序继续往下执行到该变量所在的程序块(或过程)结束时,该变量“死亡”,其代表的值也不复存在。

如果该变量所在过程再次执行,再次执行到定义该变量的Dim语句则一个新的变量“诞生”,与上次已“死亡”的同名的变量毫无关系。

第9章习题答案 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 第九章 模板 1 选择题 (1).关于函数模板,描述错误的是( A )。 (A) 函数模板必须由程序员实例化为可执行的函数模板 (B) 函数模板的实例化由编译器实现 (C) 一个类定义中,只要有一个函数模板,则这个类是类模板 (D) 类模板的成员函数都是函数模板,类模板实例化后,成员函数也随之实例化 (2).下列的模板说明中,正确的是( c )。 (A) template < typename T1, T2 > (B) template < class T1, T2 > (C) template < typename T1, typename T2 > (D) template ( typedef T1, typedef T2 ) (3).假设有函数模板定义如下: template Max( T a, T b ,T &c) { c = a + b ; } 下列选项正确的是( B )。 (A) int x, y; char z ; (B) double x, y, z ; Max( x, y, z ) ; Max( x, y, z ) ; (C) int x, y; float z ; (D) float x; double y, z ; Max( x, y, z ); Max( x, y, z ) ; (4).关于类模板,描述错误的是( A )。 (A) 一个普通基类不能派生类模板 (B) 类模板可以从普通类派生,也可以从类模板派生 (C) 根据建立对象时的实际数据类型,编译器把类模板实例化为模板类 (D) 函数的类模板参数需生成模板类并通过构造函数实例化 (5).类模板的使用实际上是将类模板实例化成一个(C)。 A.函数 B.对象 C.类 D.抽象类 (6).类模板的模板参数(D)。 A.只能作为数据成员的类型 B.只可作为成员函数的返回类型 C.只可作为成员函数的参数类型 D.以上三种均可 (7).类模板的实例化(A)。 A.在编译时进行 B.属于动态联编 C.在运行时进行 D.在连接时进行 (8).以下类模板定义正确的为(A)。 A.template B.templateT,class int i> 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 C.template D.templateT1,T2> 2 阅读下列程序,写出执行结果 (1). #include using namespace std; template void fun( T &x, T &y ) { T temp; temp = x; x = y; y = temp; } int main() { int i , j; i = 10; j = 20; fun( i, j ); cout << "i = " << i << '\t' << "j = " << j << endl; double a , b; a = 1.1; b = 2.2; fun( a, b ); cout << "a = " << a << '\t' << "b = " << b << endl; } 【解答】 i=20 j=10 a=2.2 b=1.1 (2). #include using namespace std; template class Base { public: Base( T i , T j ) { x = i; y = j; } T sum() { return x + y; } private: T x , y; } ; int main() { Base obj2(3.3,5.5); cout << obj2.sum() << endl; Base obj1(3,5); cout << obj1.sum() << endl; } 【解答】 8.8 8 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 3.抽象类和类模板都是提供抽象的机制,请分析它们的区别和应用场合。 【解答】 抽象类至少包含一个纯虚函数,纯虚函数抽象了类体系中一些类似操作的公共界面,它不依赖于数据,也没有操作定义。派生类必须定义实现版本。抽象类用于程序开发时对功能的统一策划,利用程序运行的多态性自动匹配实行不同版本的函数。 类模板抽象了数据类型,称为类属参数。成员函数描述了类型不同,逻辑操作相同的功能集。编译器用建立对象的数据类型参数实例化为模板类,生成可运行的实体。类模板用于抽象数据对象类型不同,逻辑操作完全相同类定义。这种数据类型的推导必须在语言功能的范畴之内的。 4.类模板能够声明什么形式的友员?当类模板的友员是函数模板时,它们可以定义不同形式的类属参数吗?请你写个验证程序试一试。 【解答】 类模板可以声明的友员形式有:普通函数、函数模板、普通类成员函数、类模板成员函数以及普通类、类模板。 当类模板的友员是函数模板时,它们可以定义不同形式的类属参数。 程序略。 5.类模板的静态数据成员可以是抽象类型吗?它们的存储空间是什么时候建立的?请你用验证程序试一试。 【解答】 类模板的静态数据成员可以是抽象类型。它们的存储空间在生成具体模板类的时候建立,即每生成一个模板类同时建立静态储存空间并做一次文件范围的初始化。 程序略。 6.设计一个函数模板,其中包括数据成员T a[n]以及对其进行排序的成员函数 sort( ),模板参数T可实例化成字符串。 【解答】 #include #include using namespace std; templatevoid Sort(T* a,int n){ int i,j; T t; for(i=0;i for(j=0;j if (a[j]>a[j+1]) { t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t; } } templatevoid Print(T* a,int n){ int i; for(i=0;i精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 cout templateA::A(){ size=n>1? n:1; element=new T[size]; } templateA::~A(){ delete [] element; } templateint A::Search(T t){ int i; for(i=0;iif(element[i]==t) return i; 精品文档 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 return -1; } templatevoid A::SetElement(int index,const T& value){ element[index]=value; } int main(){ A intAry; //用int实例化,建立模板类对象 A douAry;//用double实例化,建立模板类对象 int i; for(i=0;i<5;i++) intAry.SetElement(i,i+3); for(i=0;i<10;i++) douAry.SetElement(i,(i+i)*0.35); i=intAry.Search(7); if(i>=0)cout