第十四章 瞬态结构动力分析实例 瞬态动力学分析(亦称时间-历程分析)是用于确定承受任意的随时间变化载荷的结构的动力学响应的一种方法。可以用瞬态结构动力学分析确定结构在静载荷,瞬态载荷,和简谐载荷的随意组合作用下随时间变化的位移,应变,应力以及力。瞬态结构动力分析中,载荷和时间的相关性使得惯性力和阻尼作用比较重要。如果惯性力和阻尼作用对于分析的问题不是很重要,就可以用静力学分析代替瞬态结构动力分析。

14.1 问题描述

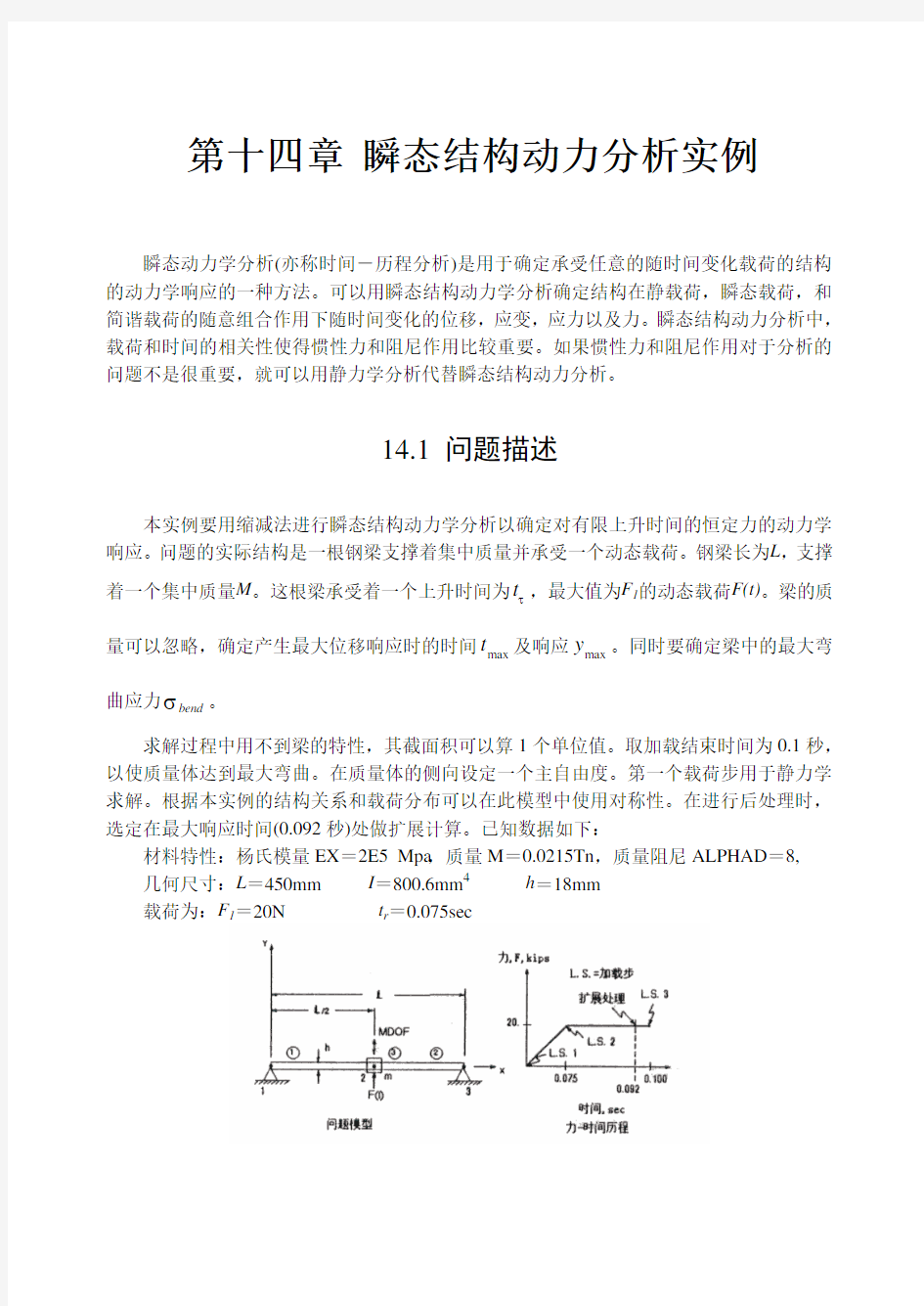

本实例要用缩减法进行瞬态结构动力学分析以确定对有限上升时间的恒定力的动力学响应。问题的实际结构是一根钢梁支撑着集中质量并承受一个动态载荷。钢梁长为L ,支撑着一个集中质量M 。这根梁承受着一个上升时间为,最大值为F τt 1的动态载荷F(t)。梁的质量可以忽略,确定产生最大位移响应时的时间及响应。同时要确定梁中的最大弯曲应力max t max y bend σ。

求解过程中用不到梁的特性,其截面积可以算1个单位值。取加载结束时间为0.1秒,以使质量体达到最大弯曲。在质量体的侧向设定一个主自由度。第一个载荷步用于静力学求解。根据本实例的结构关系和载荷分布可以在此模型中使用对称性。在进行后处理时,选定在最大响应时间(0.092秒)处做扩展计算。已知数据如下:

材料特性:杨氏模量EX =2E5 Mpa ,质量M =0.0215Tn ,质量阻尼ALPHAD =8, 几何尺寸:L =450mm I =800.6mm 4 h =18mm

载荷为:F 1=20N t r =

0.075sec

图14.1 钢梁支撑集中质量的几何模型

14.2 建立模型

在ANSYS6.1中,首先我们通过完成如下工作来建立本实例的有限元模型,需要完成的工作有:指定分析标题,定义材料性能,定义单元类型,定义单元实常数,建立有限元模型等。由于本实例有限元模型比较简单,无需先建立几何模型再对其进行有限元网格划分。同第11章的实例一样可以通过生成节点和单元的方法,直接建立有限元计算模型。下面将详细讲解分析过程。

14.2.1指定分析标题并设置分析范畴

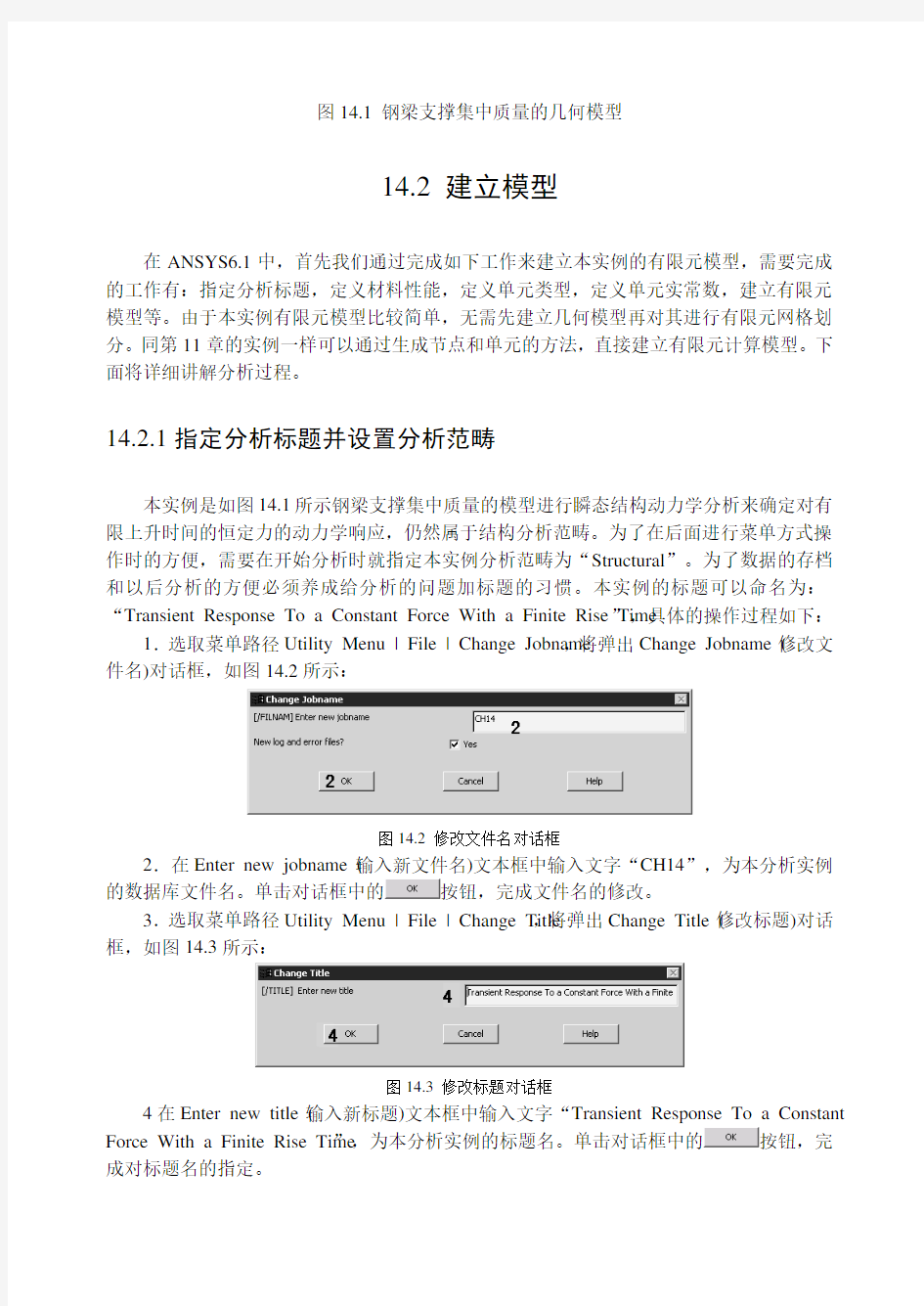

本实例是如图14.1所示钢梁支撑集中质量的模型进行瞬态结构动力学分析来确定对有限上升时间的恒定力的动力学响应,仍然属于结构分析范畴。为了在后面进行菜单方式操作时的方便,需要在开始分析时就指定本实例分析范畴为“Structural”。为了数据的存档和以后分析的方便必须养成给分析的问题加标题的习惯。本实例的标题可以命名为:“Transient Response To a Constant Force With a Finite Rise Time”,具体的操作过程如下:1.选取菜单路径Utility Menu | File | Change Jobname,将弹出Change Jobname (修改文件名)对话框,如图14.2所示:

图14.2 修改文件名对话框

2.在Enter new jobname (输入新文件名)文本框中输入文字“CH14”,为本分析实例的数据库文件名。单击对话框中的按钮,完成文件名的修改。

3.选取菜单路径Utility Menu | File | Change Title,将弹出Change Title (修改标题)对话框,如图14.3所示:

图14.3 修改标题对话框

4在Enter new title (输入新标题)文本框中输入文字“Transient Response To a Constant Force With a Finite Rise Time”,为本分析实例的标题名。单击对话框中的按钮,完成对标题名的指定。

5.选取菜单路径Utility Menu | Plot | Replot,指定的标题“Transient Response To a Constant Force With a Finite Rise Time”将显示在图形窗口的左下角,这样可以非常方便地说明分析问题的内容和性质。

6.选取菜单路径Main Menu | Preference,将弹出Preference of GUI Filtering (菜单过滤参数选择)对话框,单击对话框中的Structural(结构)选项使之为ON,以将菜单设置为与结构分析相关的选项。单击按钮,完成分析范畴的指定。

14.2.2 定义单元类型

对于本实例分析的问题,我们可以利用二维梁单元和集中质量单元来模拟其结构形式和问题的性质。这里将使用ANSYS6.1提供的两种单元类型:二维弹性梁单元BEAM3,结构质量单元MASS21。具体的定义过程如下:

1.选取菜单路径Main Menu | Preprocessor | Element Type | Add/Edit/Delete,将弹出

Element Types (单元类型定义)对话框。单击对话框中的按钮,将弹出Library of Element Types (单元类型库)对话框,如图14.4所示。

图14.4 单元类型库对话框

2.在图14.4所示对话框左边的滚动框中单击“Structural Beam”使其高亮度显示,选择结构梁单元类型。在右边的滚动框中单击“2D elastic 3”使其高亮度显示,选择2维弹性梁单元。

3.在对话框中单击按钮,完成对二维弹性梁单元的定义。在单元类型定义对话框中,将会出现刚定义的单元类型。

4.接着继续在Library of Element Types (单元类型库)对话框的左边滚动框中单击“Structural Mass”,在右边的滚动框中单击“3D mass21”使其高亮度显示,选定三维质量单元类型。单击对话框中的按钮,完成单元定义并关闭Library of Element Types (单元类型库)对话框。

5.在单元类型定义对话框的单元列表框种将显示出刚定义的两种单元类型:BEAM3和MASS21,如图14.5所示。单击Element Types (单元类型定义)对话框中的按钮,关闭对话框中,完成单元类型的定义。

图14.5 定义的单元类型

14.2.3 定义单元实常数

因为在本实例种使用的单元是二维弹性梁单元和结构质量单元,它们都需要定义相应的单元实常数才能完成对单元特性的描述,具体每种单元类型需要定义何种实常数读者可以查看ANSYS6.1提供的单元类型库中对它的描述。具体的操作如下:

1.选取菜单途径Main Menu | Preprocessor | Real Constants,将弹出Real Constants (单元实常数定义)对话框,如图14.6所示。

图14.6 实常数定义对话框

2.单击对话框中的按钮,将弹出Element Type for Real Constants (定义实常数的单元类型)对话框,如图14.7所示。

图14.7 单元实常数定义对话框

3.在选择单元类型列表框中,单击“Type 1 BEAM3”使其高亮度显示,选择第一类单元BEAM3。然后单击该对话框中的按钮,将弹出Real Constants for BEAM3 (为BEAM3单元定义实常数) 对话框如图14.8所示。

图14.8为BEAM3单元定义实常数对话框

4.在对话框中的Cross-section area (截面积)文本框中输入“1”,定义梁的截面为1个单位值,这是因为在本实例的分析过程中梁的截面特性用不到。在Area moment of inertia (截面惯性矩)文本框种输入“800.6”,在Total beam height (梁的高度)文本框输入“18”,指定梁的截面惯性矩等于800.6mm4,梁的高度为18mm。

5.对话框中的其余参数保持缺省值。单击按钮,关闭Real Constants for BEAM3 (单元BEAM3的实常数定义)对话框。完成对单元BEAM3实常数的定义。在实常数定义对话框中将会出现定义的实常数。

6.重复步骤2的过程,在弹出的选择Element Type for Real Constants (定义实常数的单元类型)对话框的列表框中单击“Type 2 MASS21”,使其高亮度显示。然后单击按钮,将弹出Real Constant Set Number 2,for MASS21 (为MASS21单元定义实常数的) 对话框,如图14.9所示。

图14.9 为MASS21单元定义实常数的对话框

7.在图14.9所示对话框中的质量(2-D mass)文本框中输入“0.0215”,定义集中结构质量为0.0215Tn。保持缺省的real Constant Set No. (实常数序号)为2,单击按钮,关闭Real Constants Set Number 2,for MASS21 (为MASS21单元定义实常数)对话框。

8.在Real Constants (实常数定义)对话框的列表框中将会出现定义实常数:Set 1和Set 2(见图14.10),单击按钮,关闭对话框。

图14.10 定义实常数对话框

至此,完成了对建立钢梁支撑集中质量结构有限元模型需要的单元类型和实常数的定义。

14.2.4 定义材料性能

本实例中一共用了一种材料,其性能参数在前面已经给出。由于进行的是钢梁支撑集中质量单元的瞬态结构动力分析,分析中梁单元的质量忽略,因此只需定义材料的弹性模量EX,而密度DENS就不必定义了。具体的操作如下:

1.选取菜单路径Main Menu | Preprocessor | Material Props | Material Models,将弹出Define Material Model Behavior (材料模型定义)对话框,如图14.11所示。

图14.11 材料模型定义对话框

2.依次双击Structural, Linear ,Elastic 和Isotropic,将弹出1号材料的弹性模量EX和泊松比PRXY的定义对话框,如图14.12所示。

图14.12 线性各向同性材料定义对话框

3.在图14.12的EX文本框中输入2E5,定义材料的弹性模量为2E5Mpa,泊松比为缺省。单击按钮,关闭对话框。在Define Material Model Behavior (材料模型定义)对话框的左边列表框中将会列出定义的材料属性。

4.在Define Material Model Behavior (材料模型定义)对话框中,选取路径Material | Exit,完成对材料模型的定义。

至此,完成了对建立吉他弦有限元模型需要的单元类型和实常数的定义。下面来进行创建节点工作。

14.2.5 定义节点

根据本实例的结构特点,在建立其有限元模型时不需要运用通常的方法先建立其几何模型,然后再对其进行有限元网格划分。象第11章中的实例一样可以直接根据需要定义需要的节点,然后再利用这些节点创建相应的单元。对于单元数较少且结构简单的模型,这种建模方法可以大大节约建模时间。具体操作如下:

1.选取菜单路径Main Menu | Preprocessor | Modeling | Create | Nodes | In Active CS,将弹出Create Nodes in Active Coordinate System (在激活坐标系中创建节点)对话框,如图14.13所示。

图14.13在激活坐标系中创建节点

2.在弹出的对话框中,Node number (节点编号)文本框中输入1,在节点坐标文本框中输入X,Y,Z坐标分别为0,0,0。

3.单击按钮,在激活坐标系的原点创建第一个节点。由于单击的是按钮,该对话框将继续显示,然后在对话框中,Node number (节点编号)文本框中输入3,在节点坐标文本框中输入X,Y,Z坐标分别为450,0,0。

4.单击对话框中的按钮,创建3号节点并关闭对话框。ANSYS6.1图形输出窗口中将会显示出刚创建的节点1、3,如图14.14所示。

图14.14 在激活坐标系中创建的节点

5.创建中间节点。选取菜单路径Main Menu | Preprocessor | Modeling | Create | Node | Fill between Nds,将弹出拾取对话框。在ANSYS的图形输出窗口中,在节点1和3上都单击一次,拾取节点1和3,在每个节点周围将出现一个小方框。

6.单击拾取对话框中的按钮,将弹出Create Nodes Between 2 Nodes (在节点之间创建节点)对话框,如图14.15所示。

图14.15 在节点之间创建节点对话框

7.对话框中程序根据前面的操作进行了缺省设置,可以看出缺省值就是我们需要定义的值,因此接受缺省的值,单击对话框中的按钮关闭对话框,完成中间节点的创建。节点1~3将出现在图形窗口中。

14.2.6 生成梁单元和质量单元

本实例中用到的单元类型有梁单元和质量单元两种,在ANSYS6.1中这两种单元类型都可以利用节点直接创建。上面已创建了需要的3个节点,下面将利用它们来创建本实例的梁单元和质量单元。具体的操作过程如下:

1.选取菜单路径Main Menu | Preprocessor | Modeling | Create | Elements | Elem Attributes。将会弹出单元属性对话框,如图14.16所示。

图14.16 单元属性对话框

2.在对话框中,单击Element type number (单元类型序号)下拉框中的“1 BEAM3”,在实常数序号下拉框中Real constant set number (指定实常数序号)为“1”,指定要创建单元的类型为梁单元,并设定其对应的实常数。单击对话框中的按钮关闭对话框,完

成对单元属性的设置。

3.选取菜单路径Main Menu | Preprocessor | Modeling | Create | Elements | Auto Numbered | Thru Nodes,将会弹出节点拾取对话框。

4.创建1号梁单元。在ANSYS图形输出窗口中,单击节点1和2各一次,选中后在节点上会出现一个小方框。然后在拾取对话框中单击按钮。在图形窗口中选中的节点间将出现一条线,为梁单元1。

5.创建2号梁单元。接着在节点2和节点3上各单击一次,然后在拾取对话框中单击按钮。在图形窗口中选中的节点间将出现一条线,为梁单元2。

6.进行质量单元属性设置。重复第1步的操作,在弹出的Element Attributes (单元属性)对话框中指定Element type number (单元类型序号)为“2 MASS21”,对应的Real constant set number (实常数的序号)为“2”,单击对话框中的按钮,完成对将要创建的单元属性的设置。

7.选取菜单路径Main Menu | Preprocessor | Modeling | Create | Elements | Auto Numbered | Thru Nodes,将会弹出节点拾取对话框。在图形输出窗口中单击节点“2”,然后单击节点拾取对话框中的按钮。程序将会在节点2上创建一个集中质量单元。

8.选取菜单路径Utility Menu | PlotCtrls | Numbering,将弹出Plot Numbering Controls (序号显示控制)对话框。在对话框中打开节点序号(Node numbers: On),在Elem / attrib numbering (单元序号)下拉框中单击“Element numbers”,单击按钮关闭对话框。使图形窗口中的节点序号和单元序号都显示,建立好的有限元模型如图14.17所示。

图14.17 创建的梁-集中质量有限元模型

9.单击ANSYS6.1 的ANSYS Toolbar (工具条)上的按钮,保存数据库文件。

在完成了一个阶段性工作后,最好对其保存。

14.3 定义边条、加载并求解

本实例目的是用缩减法对简支梁-集中质量系统进行有限上升时间的恒定载荷作用下的瞬态结构动力分析。需要指定瞬态缩减法的载荷步选项,且按照缩减法的要求必须定义主自由度。根据本实例的载荷情况需要定义三个载荷步,才能对其加载过程进行模拟。对于这种问题通常ANSYS6.1有两种方法求解,一是加载一个载荷步求解一次,另外一种是每加载一个载荷步,将其写成载荷步文件,等全部载荷步都加载完并写成载荷步文件后,一次性进行求解。本实例将采用的二种方法。

14.3.1 指定分析类型及分析选项

本实例的分析类型是缩减法瞬态结构动力分析,且要考虑阻尼作用的影响,故在进行分析时阻尼作用不能被忽略。下面讲解具体操作。

1.选取菜单路径Main Menu | Analysis Type | Solution | New Analysis,将会弹出New Analysis (新分析)对话框,如图14.18所示。

图14.18 定义分析类型

2.在弹出的New Analysis对话框中,选择Transient选项,然后单击按钮关闭对话框。指定将进行瞬态结构动力分析。ANSYS6.1将弹出瞬态结构动力分析对话框,如图14.19所示。

图14.19 指定为缩减法瞬态分析

3.在对话框中,单击单选按钮“Reduced”,指定Solution method (分析方法)为Reduced (缩减法)。单击按钮关闭对话框。

4.选取菜单路径Main Menu | Solution | Analysis Type | Analysis Options,将弹出Reduced Transient Analysis (缩减法瞬态分析)选项对话框,如图14.20所示。

图14.20 缩减法瞬态分析选项对话框

5.在对话框中的Damping effects (阻尼效果)下拉框中单击“Include”选项,使瞬态动

力分析中包含阻尼效应,其余选项保持缺省(即不包括预应力效应),单击按钮关闭对话框。

14.3.2 定义主自由度

在进行缩减法瞬态结构动力分析时需要定义主自由度。所谓主自由度就是描述结构动力行为所必须的自由度。在缩减法瞬态动力分析中施加力载荷和非零位移边界条件的位置也需要定义主自由度。下面来定义本实例需要的主自由度。

1.选取菜单途径Main Menu | Solution | Master DOFs | User Selected | Define。将弹出Define Master DOFs (定义主自由度)对话框,如图14.21所示。

图14.21 定义主自由度对话框

2.在对话框中的1st degree of freedom (第一个自由度)下拉框中,单击“UY”将其选中。然后单击按钮关闭对话框。完成对主自由度的定义。

14.3.3定义载荷步选项并求解

前面讲了,本实例进行的是缩减法瞬态结构动力分析,根据描述的载荷情况知道共有

三个载荷步。本实例中是采取先逐个定义载荷步,并将其载荷情况写成载荷文件,然后一次性求解多个载荷步的方法来求解的。下面将讲解每个载荷步的定义和输出过程,最后对其进行求解。

14.3.3.1 设置载荷步选项

在定义载荷步之前,首先对通用的载荷步选项进行设置。在本实例中需要定义的通用载荷步选项有时间步大小和阻尼。下面讲解具体的操作。

1.选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Time/Frequenc | Time - Time Step,将弹出Time and Time Step Options (时间和时间步选项)对话框,如图14.22所示。

图14.22 时间和时间步选项对话框

2.在对话框中的Time step size (时间步大小)文本框中输入“0.004”,指定求解的积分时间步长为0.004秒。单击按钮关闭对话框。

3.选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Time/Frequenc | Damping,将弹出Damping Specifications (阻尼定义)对话框,如图14.23所示。

图14.23 阻尼定义对话框

4.在阻尼定义对话框中的Mass matrix multiplier (质量矩阵系数)文本框中输入“8”,指定本实例结构的质量阻尼系数为8。

14.3.3.2 施加第一个载荷步并将其输出

在瞬态结构动力分析中,第一个载荷步主要是定义结构模型的初始条件。本实例中梁的支撑形式是简支的,所以需要定义梁的两个端点的位移约束,并指定集中质量的初始作用力为0。然后将载荷步输出成第一个载荷步文件,以便后面求解之用。下面讲解具体的操作过程。

1.选取菜单路径Main Menu | Solution | Define Loads | Apply | Structural | Displacement | On Nodes,将会弹出Apply U, ROT on Nodes拾取对话框。

2.在ANSYS图形输出窗口中单击节点1,并在拾取对话框中单击按钮。将弹出Apply U, ROT on Nodes (在节点上施加位移约束)对话框,如图14.24所示。

图14.24 在节点上施加位移约束对话框

3.在对话框中的DOFS to be constrained (被约束的自由度)列表框中的“UY”上单击一次使其高亮度显示。其他选项保持缺省(缺省情况下位移约束值为0),单击对话框中的按钮,关闭Apply U, ROT on Nodes (在节点上施加位移约束)对话框,完成对节点一的约束。拾取对话框将再次弹出。

4.在图形输出窗口中单击节点3,然后在拾取对话框中单击按钮,关闭对话框。将再次弹出Apply U, ROT on Nodes (在节点上施加位移约束)对话框(见图14.24)。

5.在对话框中的DOFS to be constrained (被约束的自由度)列表框中,单击X向位移“UX”一次使其高亮度显示,同时“UY”应当保持为选中状态。其他选项保持缺省(缺省情况下位移约束值为0)。单击按钮,关闭对话框。完成对梁的位移自由度约束的定义。

6.施加力载荷。选取菜单路径Main Menu | Solution | Define Loads | Apply | Structural | Force/Moment | On Nodes,将会弹出Apply F/M on Nodes拾取对话框。

7.在图形输出窗口中,单击节点2。然后,单击拾取对话框中的按钮,将弹出Apply F/M on Nodes (在节点上施加力/力矩载荷)对话框,如图14.25所示。

图14.25 在节点上施加力/力矩载荷对话框

8.在对话框中的direction of force/moment (力/力矩的方向)滚动框中的“FY”上单击一次,选定它。保持其余设置为缺省值,即初始力载荷为0。单击对话框中的按钮,关闭对话框,完成对集中质量所受的初始载荷的定义。在图形窗口中将会显示定义的位移和力初始条件情况,如图14.26所示。

图14.26 第一载荷步的边界条件

9.选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Output Ctrls | DB/Results File,将弹出Controls for Database and Results File Writing (数据库和结果文件写入控制)对话框,如图14.27所示。

图14.27 数据库和结果文件写入控制对话框

10.单击对话框中的单选按钮“Every substep”,指定将所有子步的结果都写入结果文件和数据库文件,其他设置保持缺省值。单击对话框中的按钮,关闭对话框,完成输出控制设置。

11.载荷步输出。选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Write LS File,

将弹出Write Load Step File (载荷步输出)对话框,如图14.28所示。

图14.28 载荷步输出对话框

12.在对话框中的Load step file number n (载荷步文件序号)文本框中输入“1”,指定

为第一个载荷步。单击对话框中的按钮关闭对话框。ANSYS6.1程序将在缺省的文件路径下生成载荷步文件CH14.s01。其中包括了第一载荷步中定义的所有位移和力边界条件,以及所有求解和结果输出选项设置,在后面进行求解时程序将根据输出的载荷步文件中的设置进行求解。

14.3.3.3 施加第二个载荷步并输出

本实例中的第二个载荷步按照问题的描述应该是作用于集中质量上的力载荷从零到最大值的增加过程,在定义时按照要求的时间将载荷加上就行。然后将载荷步输出成第二个载荷步文件,以便后面求解之用。下面讲解具体的操作过程。

1.选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Time/Frequenc | Time - Time

Step,将弹出Time and Time Step Options (时间和时间步选项)对话框,如图14.29所示。

图14.29 时间和时间步选项对话框

2.在对话框中的Time at end of load step (载荷步结束时间)文本框中输入“0.075”,指定第二载荷步的结束时间为0.075秒,即集中质量所受的力在0.075秒达到最大。其余设置保持缺省值不变。单击对话框中的按钮关闭对话框,完成时间步的设置。

3.选取菜单路径Main Menu | Solution | Define Loads | Apply | Structural | Force/Moment |

On Nodes,将会弹出Apply F/M on Nodes拾取对话框。

Apply F/M on Nodes (在节点上施加力/力矩载荷)对话框,如图14.30所示。

图14.30 在节点上施加力/力矩载荷对话框

5.在对话框中的Force/moment value (力/力矩值)文本框中输入“20”,指定施加的作

用力的大小为20N。保持其余值为缺省(即:direction of force/moment (力/力矩的方向)滚动

框中为“FY”)。单击对话框中的按钮,关闭对话框,完成对集中质量所受的初始载

荷的定义。

6.载荷步输出。选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Write LS File,将弹出载荷步输出对话框。在对话框中的Load step file number n (载荷步文件序号)文本框中输入“2”,指定为第二个载荷步。单击对话框中的按钮关闭对话框。ANSYS6.1程序将在缺省的文件路径下生成载荷步文件CH14.s02。

14.3.3.4 施加第三个载荷步并输出

本实例中的第三个载荷步按照问题的描述应该是作用于集中质量上的力载荷在最大值保持的情况。由于所加的载荷值和第二载荷步相同,所以只需重新定义载荷步时间就可以了,不必再重新施加载荷值(ANSYS6.1会自动保持上次施加的结果)。在定义时按照要求的时间将载荷加上就行。然后将载荷步输出成第三个载荷步文件,以便后面求解之用。下面讲解具体的操作过程。

1.选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Time/Frequenc | Time - Time Step,将弹出Time and Time Step Options (时间和时间步选项)对话框,如图14.29所示。

2.在对话框中的Time at end of load step (载荷步结束时间)文本框中输入“1”,指定第三载荷步的结束时间为1秒,即集中质量所受的力保持在最大值20N。单击对话框中的

按钮关闭对话框,完成时间步的设置。

3.载荷步输出。选取菜单路径Main Menu | Solution | Load Step Opts | Write LS File,将弹出载荷步输出对话框。在对话框中的Load step file number n (载荷步文件序号)文本框中输入“3”,指定为第三个载荷步。单击对话框中的按钮关闭对话框。ANSYS6.1程序将在缺省的文件路径下生成载荷步文件CH14.s03。

14.3.4.5 进行求解

上面已经完成了本实例需要的边界条件和载荷的定义,以及分析选项、载荷步和结果输出选项的设置,并将定义的三个载荷步分别写出成载荷步文件。这里就可以一次性对定义的三个载荷步进行求解,完成梁-集中质量结构在有限上升的恒定载荷作用下的瞬态动力分析。具体操作过程如下。

1.选择菜单路径Main Menu | Solution | From LS Files,将弹出Solve Load Step Files (求解载荷步文件)对话框,如图14.31所示。

图14.31 求解载荷步文件对话框

2.在对话框中的Starting LS file number (开始载荷步文件序号)文本框中输入“1”,在Ending LS file number(结束载荷步文件序号)文本框中输入“3”,指定求解的是载荷步文件

1~3。单击对话框中的按钮关闭对话框,ANSYS6.1将对指定的载荷步文件进行求解。

3.根据求解问题所划分单元和节点的多少,ANSYS将会花一定的时间对问题进行求解。在求解中间会出现警告信息,不用理会,并不影响求解的进行。当求解完时,ANSYS 将弹出Solution is done! (求解完成提示)对话框,单击按钮,完成梁-集中质量系统的瞬态动力分析。

4.选取菜单Main Menu | Finish,完成模态分析求解过程,关闭Solution菜单。

5.单击ANSYS工具条上的按钮,对已完成的操作进行存盘。

14.4 观察分析结果

上面完成了缩减法瞬态结构动力分析,下面将进行结果的观察分析。对于缩减法瞬态结构动力分析的结果在没有进行扩展之前,只能用时间-历程后处理器(POST26)对没有扩展的结果进行观察。如果对某个时间点上的所有自由度处的完整的位移、应力和力感兴趣的话,必须对这个时刻的结果进行扩展处理。扩展处理之后就可以利用通用后处理器(POST1)对某一时刻整个模型上所有节点的结果进行观察

14.4.1 利用POST26观察缩减法结果

首先,通过时间-历程后处理器(POST26)对缩减法瞬态结构分析结果进行观察分析,查看集中质量所在的节点2位移随时间变化的规律,并确定其响应达最大值时对应的时间,以便在后面对该时间点的结果进行扩展。在本书第11章结果后处理时使用了变量浏览器,本章将通过菜单来实现所有的操作,以便读者对这两种方法都能够熟悉。下面讲解详细的操作过程。

1.选取菜单路径Main Menu | TimeHist Postpro,将弹出Select Results File (选择结果文件)对话框,如图14.32所示。

图14.32 选择结果文件对话框

2.单击对话框中的按钮,关闭对话框。这样时间-历程后处理器中的变量浏览器也将不再打开,如果读者需要的话可通过路径Main Menu | TimeHist Postpro | Variable Viewer将其打开。

3.选择菜单路径Main Menu | TimeHist Postpro | Settings | File,将弹出File Setting (文件设置)对话框,如图14.33所示。

图14.33 文件设置对话框

4.在对话框中单击按钮,将弹出指定结果文件的对话框,在对话框中的文件列表中选择文件CH14.rdsp,单击按钮关闭对话框。在File Setting (文件设置)对话框中的File containing data (包含数据的文件)文本框中将出现“CH14.rdsp”。然后单击对话框中的按钮关闭对话框。

5.选择菜单路径Main Menu | TimeHist Postpro | Define Variables,将弹出Defined Time-History Variables (定义时间-历程变量)对话框,如图14.34所示。

图14.34 定义时间历程变量对话框

6.单击对话框中的按钮,将弹出Add Time-History Variables (添加时间历程变量)对话框,如图14.35所示。

高层建筑结构设计分析王方成 发表时间:2016-07-28T15:02:06.787Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:王方成 [导读] 本文结合工程实际,对高层建筑结构设计分析。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:随着我国科学技术的不断进步和经济的快速发展,城市中高楼耸立,高层建筑物已成为人们共同的追求。本文结合工程实际,对高层建筑结构设计分析。 关键词:高层建筑;结构设计 1 工程概况 该建筑总长46.10m,总宽35.90m,总高 111.563m,大屋面层高96.90m。地上共23层,地下 2 层。地下室层高 4.7m 与 3.75m。1~22 层层高 4.2m,23 层层高4.5m。上部均为办公室,地下部分为车库和设备用房。总建筑面积53065.79 m2,其中地上37307.59 m2,地下 15758.20 m2,建筑占地面积 10636m2。 2 自然地质情况 本工程场地地震基本烈度 7 度,设计地震分组第三组,设计基本地震加速度 0.1g,属于抗震不利地段,建筑场地类别Ⅱ类,设计特征周期取 0.45s。50 年遇基本风压 0.80kN/m2,场地地基土自上而下可划分为 7 层,从上至下依次为①层填石,层厚 2.7~19m;②层中砂,层厚 0.90~22.9m;②-A 层淤泥,层厚 1.70~1.90m;③层(含砾砂)粉质粘土,层厚 1.3~3.2m;④层残积砂质粘性土,层厚 2.6~8.0m;⑤层全风化花岗岩,层厚1.1~7.3m;⑥层强风化花岗岩:灰白、灰黄、灰褐色,饱和。⑥-1层砂土状强风化花岗岩,层厚 1.1~11.1m;⑥-2 层碎块状强风化花岗岩,层厚 0.8~11.5m;⑦层中风化花岗岩:灰、灰黄、灰白色,岩芯多呈短柱状和长柱状,局部呈块状,中粗粒花岗结构,块状构造,岩芯裂隙较发育,多呈闭合,岩芯采取率 67%~87%,RQD=38~71,岩石饱和单轴抗压试验为 64.60~70.10MPa,标准值为 66.03MPa,岩石坚硬程度为坚硬岩,岩体完整程度为破碎~较完整,岩体基本质量等级为Ⅱ~Ⅳ级。本次勘察所有钻孔均有揭示至该层,均未揭穿,揭露厚度为2.20~10.76m。 3 基础形式 由于办公楼及其周边纯地下室在基坑开挖后存在一定厚度的①层填石(厚度为 3.46~11.54m),采用预应力管桩时难以穿越填石层,另可供预应力管桩选择的桩端持力层④层残积砂质粘性土、⑤层全风化花岗岩和⑥-1 层砂土状强风化花岗岩分布不均匀,考虑到⑥-2层碎块状强风化花岗岩和⑦层中风化花岗岩分布较均匀,根据拟建场地岩土层特性、拟建物结构特点及荷载情况,采用冲(钻)孔灌注桩基础。 4 主体结构设计 4.1 结构选型 本建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)。由于建筑功能布局多为开敞办公区、大会议室等大空间,中间部分以及建筑外形要求美观、大方等方面因素,故本建筑主体部分采用钢筋混凝土框架———核心筒结构形式。框架———核心筒结构的周边框架与核心筒之间形成的可用空间较大,能使房屋空间布局灵活,又能使高层建筑结构满足较大刚度的要求,因此广泛用于写字楼、多功能建筑。具体做法是在建筑中部的电梯井筒及楼梯间四周布置抗震墙框筒,加大外框筒的柱距,减小梁的高度,周边形成稀柱框架。参照规范抗震设防烈度为7 度,确定抗震等级框架为二级,核心筒为二级。 4.2 主要荷载取值 高压配电房、电梯机房、通风机房活荷载为 7.0 kN/ m2,储藏间活荷载为 5.0 kN/m2,备餐间、车库活荷载为 4.0 kN/m2,商场、消防疏散楼梯活荷载为3.5 kN/ m2,办公室、卫生间、走廊、门厅、屋面花园、多功能厅大会议室活荷载为 3.0 kN/ m2,食堂活荷载为 2.5 kN/m2,上人屋面活荷载为 2.0 kN/m2,不上人屋面活荷载为 0.5 kN/m2。大型设备按实际情况考虑。 4.3 主要受力构件尺寸取值 地下室~1 层墙厚度为 400mm,2~23 层墙厚度为300mm。框架柱截面尺寸:地下室为 1200mm×1200mm,1~3层为1100mm×1100mm,4~6 层为 1000mm×1100mm,7~9 层为 1000mm×1000mm,10~12 层为 900mm×1000mm,13~15层为 800mm×900mm,16~18 层为 800mm×800mm,19~21 为700mm×700mm,22~23 层为 600mm×600mm。地下室负一层顶板的厚度为 200mm,地下室顶板除核心筒内板厚 180mm之外,其余部位板厚为 300mm,屋面层的板厚为 120mm,其它各楼层的板厚为 100mm。 4.4 主要结构材料选取 梁板混凝土强度等级为 C30,柱墙混凝土强度等级:-2~4层为C50,5~9层为C45,10~14 层为 C40,15~19 层为C35,20构架层为 C30。此外,圈梁、构造柱、挑檐、雨篷及楼梯均采用 C30 混凝土。主要用于基础梁、板,墙和柱以及楼面梁的纵筋选用 HRB400级钢筋。 4.5 计算软件及计算依据 本工程计算使用程序为中国建筑科学研究院开发的建筑结构三维设计与分析软件 SATWE。计算依据为建筑条件图以及《建筑结构荷载规范》GB50009-2012、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010等国家相关规范。 4.6 计算结果分析 (1)位移比。基于刚性楼板假定,考虑偶然偏心的条件下,X 方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.19 (第26层第1塔),Y 方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.28(第 26 层第 1 塔),属于平面不规则中的扭转不规则。位移比超过 1.2,需要考虑双向地震作用。 (2)层间位移。计算时不扣除整体弯曲变形,不考虑偶然偏心的影响,X 方向地震力作用下的楼层最大位移:1/1055<1/800;Y 方

第16章瞬态动力学分析 第1节基本知识 瞬态动力学分析,亦称时间历程分析,是确定随时间变化载荷作用下结构响应的技术。它的输入数据是作为时间函数的载荷,可以是静载荷、瞬态载荷和简谐载荷的随意组合作用。输出数据是随时间变化的位移及其它导出量,如:应力、应变、力等。 用于瞬态动力分析的运动方程为: []{}[]{}[]{}() {}t F M= u + + C K u u 其中:式中[M]为质量矩阵;[C]为阻尼矩阵;[K]为刚度矩阵。 所以在瞬态动力分析中密度或质点质量、弹性模量及泊松比、阻尼等因素均应考虑,在ANSYS分析过程中密度或质量、弹性模量是必须输入的,忽略阻尼时可以选忽略选项。 瞬态动力学分析可以应用于承受各种冲击载荷的结构,如:炮塔、汽车车门等,应用于承受各种随时间变化载荷的结构,如:混凝土泵车臂架、起重机吊臂、桥梁等,应用于承受撞击和颠簸的办公设备,如:移动电话、笔记本电脑等,同时ANSYS在瞬态动力学分析中可以使用线性和非线性单元(仅在完全瞬态动力学中使用)。材料性质可以是线性或非线性、各向同性或正交各项异性、温度恒定的或温度相关的。分析结果写入jobname.RST文件中。可以用POST1和POST26观察分析结果。 ANSYS在进行瞬态动力学分析中可以采用三种方法,即Full(完全)法、Reduced(缩减)法和Mode Superposition(模态叠加)法。ANSYS提供了各种分析类型和分析选项,使用不同方法ANSYS软件会自动配置相应选择项目,常用的分析类型和分析选项如表16-1所示。

在瞬态分析中,时间总是计算的跟踪参数,在整个时间历程中,同样载荷也是时间的函数,有两种变化方式: Ramped :如图16-1(a )所示,载荷按照线性渐变方式变化。 Stepped :如图16-1(b )所示,载荷按照解体突变方式变化。 图16-1 载荷增加方式 渐变与突变 依据载荷变化方式可以将整个时间历程划分成多个载荷步(LoadStep ),每个载荷步代表载荷发生一次突变或一次渐变阶段。在每个载荷步时间内,载荷增量又可以划分多个子步(Substep ),在子步载荷增量的条件下程序进行迭代计算即Iteriation ,经过多个子步的求解实现一个载荷步的求解,进而求出多个载荷步的求解实现整个载荷时间历程的求解。 利用ANSYS 进行瞬态动力学分析时可以在实体模型或有限元模型上施加下列载荷:约束(Displacement )、集中力(Force )、力矩(Moment )、面载荷(Pressure )、体载荷(Temperature 、Fluence )、惯性力(Gravity ,Spinning ,ect.)。 在ANSYS 中,进行多载荷步加载的基本方法常用有三种:(1)连续多载荷步加载法。 (2)定义载荷步文件批加载法。(3)定义表载荷加载法。 第2节 瞬态动力学分析实例 案例1——自由度弹簧质量系统瞬态分析 LOAD (a) Ramped (b ) Stepped

§3.1瞬态动力学分析的定义 瞬态动力学分析(亦称时间历程分析)是用于确定承受任意的随时间变化载荷结构的动力学响应的一种方法。可以用瞬态动力学分析确定结构在稳态载荷、瞬态载荷和简谐载荷的随意组合作用下的随时间变化的位移、应变、应力及力。载荷和时间的相关性使得惯性力和阻尼作用比较重要。如果惯性力和阻尼作用不重要,就可以用静力学分析代替瞬态分析。 瞬态动力学的基本运动方程是: 其中: [M] =质量矩阵 [C] =阻尼矩阵 [K] =刚度矩阵 {}=节点加速度向量 {}=节点速度向量 {u} =节点位移向量 在任意给定的时间,这些方程可看作是一系列考虑了惯性力([M]{})和 阻尼力([C]{})的静力学平衡方程。ANSYS程序使用Newmark时间积分方法在离散的时间点上求解这些方程。两个连续时间点间的时间增量称为积分时间步长(integration time step)。 §3.2学习瞬态动力学的预备工作 瞬态动力学分析比静力学分析更复杂,因为按“工程”时间计算,瞬态动力学分析通常要占用更多的计算机资源和更多的人力。可以先做一些预备工作以理解问题的物理意义,从而节省大量资源。例如,可以做以下预备工作:

1.首先分析一个较简单模型。创建梁、质量体和弹簧组成的模型,以最小的代价深入的理解动力学认识,简单模型更有利于全面了解所有的动力学响应所需要的。 2.如果分析包括非线性特性,建议首先利用静力学分析掌握非线性特性对结构响应的影响规律。在某些场合,动力学分析中是没必要包括非线性特性的。 3.掌握结构动力学特性。通过做模态分析计算结构的固有频率和振型,了解这些模态被激活时结构的响应状态。同时,固有频率对计算正确的积分时间步长十分有用。 4.对于非线性问题,考虑将模型的线性部分子结构化以降低分析代价。<<高级技术分指南>>中将讲述子结构。 §3.3三种求解方法 瞬态动力学分析可采用三种方法:完全(Full)法、缩减(Reduced)法及模态叠加法。ANSYS/Professional产品中只允许用模态叠加法。在研究如何实现这些方法之前,让我们先探讨一下各种方法的优点和缺点。 §3.3.1完全法 完全法采用完整的系统矩阵计算瞬态响应(没有矩阵缩减)。它是三种方法中功能最强的,允许包括各类非线性特性(塑性、大变形、大应变等)。 注─如果并不想包括任何非线性,应当考虑使用另外两种方法中的一种。这是因为完全法是三种方法中开销最大的一种。 完全法的优点是: ·容易使用,不必关心选择主自由度或振型。 ·允许各种类型的非线性特性。 ·采用完整矩阵,不涉及质量矩阵近似。 ·在一次分析就能得到所有的位移和应力。 ·允许施加所有类型的载荷:节点力、外加的(非零)位移(不建议采用)和单元载荷(压力和温度),还允许通过TABLE数组参数指定表边界条件。 ·允许在实体模型上施加的载荷。 完全法的主要缺点是它比其它方法开销大。

浅析高层建筑结构设计的中震设计概念 发表时间:2016-06-27T14:51:54.553Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:隆凡梅 [导读] 本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 摘要:对于普通建筑物的结构抗震设计,目前我国是以小震为设计基础,中震和大震则是通过地震力的调整系数和各种抗震构造措施来保证的。但是对于较重要的、超高的、超限的建筑物则需要进行中震和大震的抗震计算。本文主要阐述了中中震设计的原理、设计方法及软件操作,并提出一些个人见解以供参考。 关键词:中震设计概念;地震影响系数;荷载 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008年版)(下简称《抗规》)中对中震设计仅在总则中提到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防目标,但没有给出中震设计的设计要求和判断标准。 首先我们了解一下现行《抗规》存在几个问题: 1规范未对结构存在的薄弱构件进行分析并作出专门的设计规定,仅对框架类剪切型结构适用的薄弱层作了一些规定; 2在中震作用下,规范仅提出“中震可修”的概念设计要求,没有具体的抗震设计方法; 3“中震可修”的技术经济问题:可修的标准决定工程????造价、破坏损失、震后修复费用。 随着时代的进步,现在的建筑物体型复杂,结构新颖,超高超限越来越多,因此要求对结构进行中震的设计也越来越多。 2 中震设计 2.1 为何要进行中震设计呢? 《抗规》条文说明1.0.1条指出,对大多数结构,可只进行第一阶段设计(即小震下的弹性计算),而通过概念设计和抗震构造措施来实现“中震可修和大震不倒”的设计要求,但前提是建筑物的体型常规、合理,经验上一般能满足大中震的抗震要求。反之对于一些体型很不好的甚至超限的建筑物,在大震下的结构反应和小震完全不同,不进行相应的中震和大震计算是没法保证结构安全的。 为达到各阶段抗震要求,须对于上述体型异常、刚度变化大、超高超限等类型建筑物进行中震抗震设计,其余类型建筑物建议可按中震抗震进行验算。 2.2 中震设计的基本概念 抗震设计要达到的目标是在不同频数和强度的地震时,要求建筑物具有不同的抵抗能力。中震设计就是为了使建筑物满足该地区的基本设防烈度,即能够抵抗50年限期内可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。 中震设计和大震设计都可称为性能设计。基于性能的抗震设计是建筑结构抗震设计的一个新的重要发展,它的特点是使抗震设计从宏观性、规范指定的目标向具体量化的多重目标过渡,业主(设计者)可选择所需的性能目标,而不仅仅是按现行规范通过分项系数、内力调整系数、抗震构造措施等粗略、定性的手段来满足中震和大震的设防要求。针对本工程的结构特点,设定本结构的抗震性能目标。对超限结构而言,利用这些指标能更合理地判断整体结构在中震、大震作用下的性能表现,给超限设计提供可靠的判断依据。 2.3 中震设计的分类 中震设计就是结构在地震影响系数按小震的2.875倍(αmax=0.23)取值下进行验算。目前工程界对于结构的中震设计有两种方法,第一种按照中震弹性设计,第二种是按照中震不屈服设计。 首先明确一点,中震弹性和中震不屈服是两个完全不同的概念,两者所采用的设计方法与设防目的均不相同。中震弹性设计,设计中取消《抗规》要求的各项地震组合内力调整系数,保留材料、荷载等分项系数,对应地保留了结构的安全度和可靠度,结构仍属于弹性阶段,属正常设计。中震不屈服设计,设计中除了地震内力不作调整,同时也取消了材料、荷载等分项系数,对应地不考虑结构的安全度和可靠度,结构已经处于弹塑性阶段,属承载力极限状态设计,是一种基于性能的设计方法。由此可见,中震弹性设计接近于平常的小震弹性设计,而中震不屈服设计则与大震设计同属于基于性能的设计。 3 基本方法及应用 根据中震设计的分类,以下分别阐述中震弹性及中震不屈服的具体设计方法,介绍如何在satwe、etabs、midas等软件中实现中震设计。 3.1 中震不屈服设计 3.3.1 不同抗震烈度下的各级屈服控制 若场地安评报告提供实际的地震影响系数,则应取用所提供的多遇地震、设防烈度地震下相应的地震影响系数,屈服判别地震作用1、2 的地震影响系数可相应插值求得。 3.3.2 SAWTE计算:地震信息中抗震等级均为四级;αmax按表3取值;总信息中风荷载不参加计算;勾选地震信息中的按中震(或大震)不屈服做结构设计选项;其它设计参数的定义均同小震设计。 3.3.3 MIDAS/Gen计算:主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→定义抗震等级:四级;主菜单→荷载→反应谱分析数据→反应谱函数:定义中震反应谱,在相应的小震反应谱基础上输入放大系数β即可,β值按表3计算所得;总信息中风荷载不参加计算;主菜单→结果→荷载组合:将各项荷载组合中的地震作用分项系数取为1.0;主菜单→设计→钢筋混凝土构件设计参数→材料分项系数:将材料分项系数取为1.0;其它同小震。 3.3.4 ETABS计算:选项→首选项→混凝土框架设计→定义抗震设计等级:四级;定义→反应谱函数→Add Chinese 2002 Spectrum→定义中震反应谱,地震影响系数最大值αmax取值,其余参数按《抗规》;静荷载工况中不定义风荷载作用;定义→荷载组合→各项荷载比例系数均取为荷载分项系数1.0x荷载组合系数φ;定义→材料属性→填写各材料的强度标准值其它同小震。 4 工程算例 4.1 示范算例 4.1.1 基本参数:二十二层框支剪力墙结构,三层楼面转换,无地下室,首、二层4.5米,标准层3.5米,总高79m。结构平面布置如图一所示。结构高宽比3.76,长宽比1.22;抗震参数,7 度,第一组,0.10g;场地II类;风荷载100年一遇为0.9kN/㎡。

基于 MATLAB 实现对结构动力响应的几种算法的验证 1. 算例 首先,本文给出一算例, 结构在外力谐振荷载 P (t ) = P 0 sin θt 作用下,分别利用理论解法,杜哈梅积分, Wilson-θ 法求出该结构的位移时程反应。其中: m = 3.5×103 kg , P 0 = 1.0×104 N , k =1.3584515×107 ,ξ=0.05 ,θ=52.3s ?1 ,ω=62.3s ?1 , ? D ω= ω 1-ξ2 =62.222 ,初始位移、速度v (0) = 0 ,v (0) = 0 ; 2. 算法验证 2.1 理论解法 运动方程为: mv+cv+kv=0P sin t ?由线性代数解出其理论解为: ]cos 2)sin -[(] 4)-[(t] sin ) -(2cos [2] 4)-[(t] sin ) 0()0(cos )0([2 2222222022222 2 2 2 22 t t m P t m P e v v t v e v D D D t D D D t θξωθθθωθωξθωωωθωωξωξωθωξθωθωωξωωξωξω-++-+ ?++++=-- 由于初始位移v(0) =0 ,v(0) =0 ;则: ]cos 2)sin -[(] 4)-[(t] sin ) -(2cos [2] 4)-[(222 222220 22222222220 t t m P t m P e v D D D t θξωθθθωθωξθωωωθωωξωξωθωξθωθξω-++ -+ ?+=- v(t ) =-3.115t e ? 1.05269898×410-?[6.230cos62.222t ?18.106sin 62.222t] +2.012808757 6 10-??[1146sin 52.3t ?325.829cos52.3t] 可以用 MA TLAB 进行编程分析,画图位移时程图,详细程序见附录。 2.2Wilson-θ法 Wilson-θ法是Wilson 于1966年基于线性加速度法的基础上提出一种无条件收敛的计算方法。该方法假定在θt ?时程步长内,体系的加速度反应按线性变化。对于地震持续时间内

高层建筑结构设计分析论文 1结构分析及设计分析 1.1分析三种重要的体系 1.1.1剪力墙体系 剪力墙结构是利用建筑的内、外墙做成剪力墙以承受垂直和水平荷载的结构体系。剪力墙的变形状态和受力特性同剪力墙的开洞情况联系密切,其中依据轧受力特性的不同,单片剪力墙可以分为特殊开洞墙和单肢墙。类型不同的剪力墙,对应的也会有不同的截面应力分布,所以,在对位移和内力进行计算时,也应该对不同的计算和设计方法进行使用,将平面有限元法应用到剪力墙的结构计算中。此种方法能够比较准确地完成计算,能够应用到各类剪力墙之间,然而,也有一定的弊端存在于这种方法中,其有着较多的自由度。所以,在具体的应用时,较为普遍地应用了开洞墙这一类型。 1.1.2筒体结构 筒体结构分为框架—核心筒、筒中筒等结构体系,其中框架—核心筒受力特点为框架主要承受竖向荷载,筒体主要承受水平荷载,变性特点类似于框架剪力墙,但抗侧刚度较大。依据不同的计算机模型处理手段,有三种类型的分析方法:主要为离散化方法、三维空间分析和连续化方法,其中三维空间方法的精确性会更高。 1.1.3框架—剪力墙体系 框架—剪力墙结构,是由若干个框架和剪力墙共同作为竖向承重结构的建筑结构体系。此种结构位移和内力等计算方法尽管种类较

多,然而,连梁连续化假定方法会经常被使用,在对位移协调条件进行计算时,应该按照框架水平位移和剪力墙转角进行设计,将外荷载和位移的关系用微分方程建立起来。然而,应该考虑需求和因素量会存在的差异,所以,也会有着不同形式的解答方式。 1.2具体的设计与分析 1.2.1合理地确定水平荷载 每一个建筑结构都应该一同承受风产生的水平荷载和垂直荷载,对于抵抗地震的能力也应该具备。高层建筑中,尽管结构设计会较大程度上受到竖向荷载的影响,然而,水平荷载却占据着重大的比重。随着不断增多的高层建筑层数,在高层建筑的结构设计中,水平荷载成为了其中一个重要的影响因素。首先,由于楼面使用荷载和楼房自重在竖构件中发挥的功能,对应水平荷载会将一定的倾覆作用施加到结构中,并且竖构件中就会出现高层建筑结构的作用力;其次,就高层建筑结构而言,地震作用和竖向荷载,也会跟着建筑结构的动力情况而出现较大的改变。 1.2.2合理地确定侧控 同低层建筑不同,在高层建筑结构设计中,结构侧移已经成为 了其中一个非常重要的影响因素。随着不断增加的楼层数量,结构侧移在水平荷载侧向变形下会逐渐增大。在高层建筑结构进行设计中,不但规定结构要有一定的强度,对于荷载作用带来的内力能够有效的予以承受,同时,还应该确保具备一定的抗侧刚度,确保在某一限度内控制结构在水平荷载作用出现的侧移情况。

建筑结构选型实例分析 第一章 悬挑结构:现代MOMA 1.工程概况: 当代MOMA位于东直门迎宾国道北侧,拥有首都北京的地标优势,项目规划建筑面积22万平方米,其中住宅为13.5万平方米,配套商业面积达8.5万平方米,包括多厅艺术影院,画廊,图书馆等文化展览设施,还包括了精品酒店,国际幼儿园,顶级餐饮,顶级俱乐部及健身房、游泳池、网球馆等生活设施与体育休闲设施。 当代MOMA由纽约的哥伦比亚大学教授StevenHoll设计,项目规划概念是BEIJINGLINKEDHYBRID,在建筑艺术方面实现了世界的唯一,更加充分的发掘城市空间的价值,将城市空间从平面、竖向的联系进一步发展为立体的城市空间。当代MOMA也是当代置业科技主题地产的延续与发展,在万国城Moma实现高舒适度、微能耗的基础上,将大规模使用可再生的绿色能源。从可持续的观点出发,当代MOMA适当的高密度(强度)开发利用土地与大规模使

用可再生的绿色能源是大城市发展的方向,是真正“节能省地型”的项目。 在当代MOMA的规划设计中,更多考虑了未来城市的生活模式,引入了复合功能的概念,实现开放功能的城市社区,在这里不单是居住功能,而且能够和谐的工作,娱乐、休闲消费、交通,作为一个汇集精品商业与国际文化的开放社区,充满生气与活力,将创造更和谐的国际化生活氛围,不仅为社区创造更舒适的环境,更多的交往机会,也将完善城市区域功能,为北京的城市形象,为北京奥运会增添光彩。项目计划2005年初开始建设,在2008年奥运会之前建成使用。 2.结构形式: 为减轻自重,梁柱采用H型钢,并且设置了受拉的钢斜撑,提高悬挑结构的刚度和承载力.为承受悬挑部分重力荷载产生的倾覆力矩,在悬挑部分增设钢斜撑,将倾覆力矩传递到塔楼上;在塔楼相应的部位增设钢管斜撑。使塔楼整体承受倾覆力矩。在塔楼内除设置核心筒外。还设置了十字型剪力墙,提高塔楼整体的刚度和抗倾覆能力。长悬挑是本工程主要设计难点之一,目前主体结构竖向构件采用了中震不屈服的性能目标,对于悬挑结构这样更加重要的部分,设计中采用了中震弹性设计的更高的性能目标,即悬挑部分的构件验算时,按中震弹性地震力(水平地震和竖向地震)与竖向荷载进行组合,考虑荷载分项系数,材料强度取设计值。经中震弹性设计验算,悬挑部位构件的应力比基本上都控制在0.9以下。 3.施工情况: 物业公司:第一物业服务有限公司 建筑面积:220000平方米 绿化率:34% 使用率:80% 容积率:2.64 建设规模:地上21层、地下两层

关于高层建筑结构设计分析 摘要:随着社会经济的迅速发展,人民物质生活水平的不断提高,居住条件的不断改善,高层住宅如雨后春笋一座座拔地而起。一个优秀的建筑结构设计往往是适用、安全、经济、美观便于施工的最佳结合。 关键词:建筑结构结构设计 abstract: with the rapid development of social economy, the people’s material life level unceasing enhancement, the constant improvement of the living conditions, high-rise residential have mushroomed place have sprung up. a good structure design is often apply, safety, economy, beautiful is advantageous for the construction of the best combination. keywords: building structure design 中图分类号: tu3文献标识码:a 文章编号: 一、高层建筑各专业设计的协调 高层建筑设计是个多专业、多程序的复杂系统工程,涉及“建筑、结构、设备”三个基本环节,参与高层建筑设计的工程师都深深体会到,对于每个专业单独而言是最完美的设计,但结合在一起却不是优秀的设计。各专业之间的矛盾如不妥善处理!高层建筑就无法施工,建成后也无法使用。“建筑、结构、设备”是互相制约的三个有机组成部分,高层建筑设计既是各个专业自我完善的过

在动载荷作用下的结构动力响应分析 一、问题的突出 1.求钢结构的动力学响应 2.结构及载荷数据 立柱间距长180,宽120;顶距 地面180 E=200GPa,v=0.3,p=7800kg/m3 A=100kg, w=20π 二、有限单元模型建立 1.单元类型选择以及截面性质定义 FINISH /CLE /PREP7 ET,1,BEAM188 mp,ex,1,200e9 mp,nuxy,1,0.3 mp,dens,1,7800 !截面1 sectype,1,beam,I secoffset,cent secdata,0.12,0.12,0.1212,0.00605, 0.00605,0.0039 !截面2 sectype,2,beam,I secoffset,cent secdata,0.06535,0.06535,0.0805,0.00465,0.00465,0.00285 !截面3 sectype,3,beam, HREC secoffset,cent secdata,0.06,0.06,0.0025,0.0025,0.0025,0.0025

选择Y方向为立柱方向,通过由下向上建模即由关键点到线。k,1, k,2,1.8 k,3,1.8,,1.2 k,4,,,1.2 k,5,,1.5 k,6,1.8,1.5 k,7,1.8,1.5,1.2 k,8,,1.5,1.2 l,1,5 l,2,6 l,3,7 l,4,8 k,9,1.8/2,1.8,1.2/2 l,9,5 l,9,6 l,9,7 l,9,8 l,5,8 l,8,7 l,7,6 l,6,5 3.对于不同的杆赋予不同的截面性质,并进行网格划分 lsel,s,,,1,4,1 lplot lesize,all,0.04 secnum,1 lmesh,all lsel,s,,,9,12 lplot lesize,all,0.04 secnum,2 lmesh,all lsel,s,,,5,8,1 lplot lesize,all,0.04 secnum,3 lmesh,all

1 混合结构体系 混合结构体系概述 混合结构是指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成,以砖墙为承重墙,或者梁是用木材建造,柱是用钢筋混凝土建造。由两种或两种以上不同材料的承重结构所共同组成的结构体系均为混合结构。混合结构,又可以说是砖混结构.虽然也用钢筋浇柱\梁,但墙体具是承重功能,不能乱拆. 特点:质量较框架略差,质量较好,寿命较长.造价略低,适合6层以下,横向刚度大,整体性好,但平面灵活性差。 分类:型钢柱+混凝土梁+混凝土筒归入混凝土结构 型钢柱/钢管混凝土+钢梁+混凝土筒归入型钢框架混凝土核心筒结构 实例工程项目概况 金茂大厦(JinMaoTower),又称金茂大楼,位于上海浦东新区黄浦江畔的陆家嘴金融贸易区,楼高米,是上海目前第2高的摩天大楼(截至2008年)、中国大陆第3高楼、世界第8高楼。大厦于1994年开工,1999年建成,有地上88层,若再加上尖塔的楼层共有93层,地下3层,楼面面积27万8,707平方米,有多达130部电梯与555间客房,现已成为上海的一座地标,是集现代化办公楼、五星级酒店、会展中心、娱乐、商场等设施于一体,融汇中国塔型风格与西方建筑技术的多功能型摩天大楼,由著名的美国芝加哥SOM设计事务所的设计师Adrian Smith设计。因为中国人喜欢塔所以中国才把金茂大厦设计成这样。 实例工程项目结构选型与结构布置分析 其结构体系为巨型型钢混凝土翼柱+ 内筒混合结构体系。这种混合结构体系的巨型型钢混凝土柱和钢筋混凝土内筒通过刚性大梁构成一个整体的抗侧力体系, 而且其抗侧力体系的力矩很大, 效率很高。这种体系还可提供较大的使用空间, 其外围洞口可以做得很大。 2框架结构体系 框架结构体系概述 框架结构是利用梁柱组成的纵、横向框架,同时承受竖向荷载及水平荷载的

瞬态动力学分析 瞬态动力学分析(也称时间历程分析)是用于确定承受任意的随时间变化载荷的结构的动力学响应的一种方法。 本章将通过实例讲述瞬态动力学分析的基本步骤和具体方法。 瞬态动力学概论 弹簧阻尼系统的自由振动分析 任务驱动&项目案例

Note

Note

对话框,输入“ Note 图10-2 定义工作标题 )定义单元类型。选择主菜单中的Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete 图10-3 Element Types对话框图10-4 Library of Element Types对话框 (3)定义单元选项。在如图所示的对话框中单击Options按钮,弹出COMBIN40 element type options对话框,如图10-5所示,在Element degree(s) of freedom K3下拉列表框中选择UX选项,在 Mass location K6下拉列表框中选择Mass at node J选项,如图10-5所示,单击OK按钮,回到如图10-3 所示的对话框。单击Close按钮关闭该对话框。 图10-5 COMBIN40 element type options对话框 )定义第一种实常数。选择主菜单中的Main Menu > Preprocessor > Real Constants > Add/Edit/ ·276·

Element Type for Real Note 图10-6 Real Constants对话框Element Type for Real Constants 10-7所示的对话框中选择Type 1 COMBIN40选项,单击OK按钮,弹出Real Constant Set Number1,for COMBIN40对话框,在Spring constant K1文本框中输入“10000”,在Mass M ”,在Limiting sliding force FSLIDE“1.875”,在Spring const(par to slide) K2 文本框中输入“30”,如图10-8所示,单击按钮。接着单击Real Constants对话框中的 关闭该对话框,退出实常数定义。 )创建节点。选择主菜单中的Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Nodes > In Active CS Create Nodes in Active Coordinate System NODE Node number文本框中输入 图10-8 Real Constant Set Number1, 图10-9 生成第一个节点 for COMBIN40对话框 在Create Nodes in Active Coordinate System对话框的NODE Node number文本框中输入“2”,在 X,Y,Z Location in active CS文本框中输入“1、0、0”,单击OK按钮,屏幕显示如图10-10所示。 (6)打开节点编号显示控制。选择实用菜单中的 Plot Numbering Controls对话框,选中NODE Node numbers 所示,单击OK按钮。

第2章 动力响应理论 2.1引言 机柜结构动力响应的计算机仿真分析是以设备动力响应理论为基础的,是进行设备结构动力响应研究的一种有效手段。论文中主要研究设备动力响应两个方面的内容:设备结构固有特性分析和结构在地震波作用下的响应分析。固有特性分析可以得到结构的固有频率和固有振型,是进行响应分析的基础;地震波响应分析将得到设备响应的时间历程变化。在使用有限元工具对结构进行建模、分析之前必须掌握结构动力响应的理论和相关的有限元基本原理。因此,本章重点叙述了与设备结构动力响应相关的机械振动学理论及其有限元仿真技术。 2.2结构动力响应分析相关理论 2.2.1结构固有特性分析理论 机柜设备结构的固有特性包括固有频率和振型,是响应分析的基础。通过进行结构的固有特性分析可以使设计有效地避开结构的共振频率。机柜设备是一个复杂振动系统,在理论分析过程中,常常可以把机柜设备简化为多自由度集中参数系统。 一般,多自由度系统的自由振动方程可以写成如下形式: {}... []()[]{()}[]{()}{0}M x t C x t K x t ++= (21)a - 式中:[]M , []C 和[]K 分别为系统的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵;()x t 、 .()x t 、.. ()x t 分别为系统的位移列向量、速度列向量和加速度列向量。而多自由系统的无阻尼自由振动方程可以写成如下形式: {}.. []()[]{()}{0}M x t K x t += (21)b - 通常系统的自由振动是简谐振动,所以可以假设式 (21)b -的解为: {()}{}sin x t X pt = (22)- 式中:{}X 为系统的振幅列向量;p 为系统的自由振动频率。将(22)-代入(21)b -,就可以得到系统的振型方程,其具体形式如下: 2[][]{}{0}K M X p -= (23)- 可以看到,式(23)-是一个齐次线性方程组,根据线性代数知识,它具有非零解的充分必要条件为系数矩阵的行列式为零,亦即有下式成立。

1 混合结构体系 1.1混合结构体系概述 混合结构是指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成,以砖墙为承重墙,或者梁是用木材建造,柱是用钢筋混凝土建造。由两种或两种以上不同材料的承重结构所共同组成的结构体系均为混合结构。混合结构,又可以说是砖混结构.虽然也用钢筋浇柱\梁,但墙体具是承重功能,不能乱拆. 特点:质量较框架略差,质量较好,寿命较长.造价略低,适合6层以下,横向刚度大,整体性好,但平面灵活性差。 分类:型钢柱+混凝土梁+混凝土筒归入混凝土结构 型钢柱/钢管混凝土+钢梁+混凝土筒归入型钢框架混凝土核心筒结构 1.2 实例工程项目概况 金茂大厦(JinMaoTower),又称金茂大楼,位于上海浦东新区黄浦江畔的陆家嘴金融贸易区,楼高420.5米,是上海目前第2高的摩天大楼(截至2008年)、中国大陆第3高楼、世界第8高楼。大厦于1994年开工,1999年建成,有地上88层,若再加上尖塔的楼层共有93层,地下3层,楼面面积27万8,707平方米,有多达130部电梯与555间客房,现已成为上海的一座地标,是集现代化办公楼、五星级酒店、会展中心、娱乐、商场等设施于一体,融汇中国塔型风格与西方建筑技术的多功能型摩天大楼,由著名的美国芝加哥SOM设计事务所的设计师Adrian Smith设计。因为中国人喜欢塔所以中国才把金茂大厦设计成这样。 1.3 实例工程项目结构选型与结构布置分析 其结构体系为巨型型钢混凝土翼柱+ 内筒混合结构体系。这种混合结构体系的巨型型钢混凝土柱和钢筋混凝土内筒通过刚性大梁构成一个整体的抗侧力体系, 而且其抗侧力体系的力矩很大, 效率很高。这种体系还可提供较大的使用空间, 其外围洞口可以做得很大。 2框架结构体系 2.1框架结构体系概述 框架结构是利用梁柱组成的纵、横向框架,同时承受竖向荷载及水平荷载的

结构动力学与稳定复习 1.1 结构动力计算与静力计算的主要区别是什么? 答:主要区别表现在:(1) 在动力分析中要计入惯性力,静力分析中无惯性力; (2) 在动力分析中,结构的内力、位移等是时间的函数,静力分析中则是不随时间变化的量;(3) 动力分析方法常与荷载类型有关,而静力分析方法一般与荷载类型无关。 1.2 什么是动力自由度,确定体系动力自由度的目的是什么? 答:确定体系在振动过程中任一时刻体系全部质量位置或变形形态所需要的独立参数的个数,称为体系的动力自由度(质点处的基本位移未知量)。 确定动力自由度的目的是:(1) 根据自由度的数目确定所需建立的方程个数(运动方程数=自由度数),自由度不同所用的分析方法也不同;(2) 因为结构的动力响应(动力内力和动位移)与结构的动力特性有密切关系,而动力特性又与质量的可能位置有关。 1.3 结构动力自由度与体系几何分析中的自由度有何区别? 答:二者的区别是:几何组成分析中的自由度是确定刚体系位置所需独立参数的数目,分析的目的是要确定体系能否发生刚体运动。结构动力分析自由度是确定结构上各质量位置所需的独立参数数目,分析的目的是要确定结构振动形状。1.4 结构的动力特性一般指什么? 答:结构的动力特性是指:频率(周期)、振型和阻尼。动力特性是结构固有的,这是因为它们是由体系的基本参数(质量、刚度)所确定的、表征结构动力响应特性的量。动力特性不同,在振动中的响应特点亦不同。 1.5 什么是阻尼、阻尼力,产生阻尼的原因一般有哪些?什么是等效粘滞阻尼? 答:振动过程的能量耗散称为阻尼。 产生阻尼的原因主要有:材料的内摩擦、构件间接触面的摩擦、介质的阻力等等。当然,也包括结构中安装的各种阻尼器、耗能器。 阻尼力是根据所假设的阻尼理论作用于质量上用于代替能量耗散的一种假

例题:一根钢梁支撑着集中质量并承受一个动态载荷(如图1所示)。钢梁长为L,支撑着一个集中质量M。这根梁承受着一个上升时间为t1的值为F1 的动态载荷F(t)。梁的质量可以忽略,确定产生最大位移响应时的时间t max 和响应y max。 图1 钢梁支撑集中质量的几何模型 材料特性:弹性模量为2e5MPa,质量为M=0.0215t,质量阻尼为8; 几何尺寸为:L=450mm,I=800.6mm4,h=18mm; 载荷为:F1=20N,t1=0.075s GUI操作方式: 1.定义单元类型:Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete,出现一个对话框,单击“Add”,又出现一个对话框,在对话框左面的列表栏中选择“Structural Beam”,在右面的列表栏中选择“2D elastic 3”,单击“Apply”,在对话框左面的列表栏中选择“Structural Mass”,在右边选择“3D mass 21”,单击“OK”,在单击“Options”,弹出对话框,设置K3为“2-D W/O rot iner”,单击“OK”,再单击“Close”。 2.设置实常数:Main Menu>Preprocessor>Real Constants> Add/Edit/Delete,出现对话框,单击“Add”,又弹出对话框,选择“Type1 BEAM3”,单击“OK”,

又弹出对话框,输入AREA为1,IZZ=800.6,HEIGHT=18,单击“OK”,在单击“Add”,选择Type 2 MASS21,单击“OK”,设置MASS为0.0215,单击“OK”,再单击“Close”。 3.定义材料属性:Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Modls,出现对话框,在“Material Models Available”下面的对话框中,双击打开“Structural>Linear>Elastic>Isotropic”,又出现一个对话框,输入弹性模量EX=2e5,泊松比PRXY=0,单击“OK”,单击“Materal>Exit”。 4.建立模型: 1)创建节点:依次单击Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Nodes>In Active CS,在弹出对话框中,依次输入节点的编号1,节点坐标x=0,y =0,然后单击“Apply”,输入节点编号2,节点坐标x=450/2,y=0,然后单击“Apply”,输入节点编号3,节点坐标x=450,y=0。单击“OK”。2)创建单元:依次单击Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements >Auto Numbered>Thru Nodes,弹出拾取框,拾取节点1和2,2和3,单击“OK”。 3)指定单元实常数:Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements> Elem Attributes,弹出对话框,设置TYPE为2,REAL为2,单击“OK”。4)创建单元:依次单击Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements >Auto Numbered>Thru Nodes,弹出拾取框,拾取节点2,单击“OK”。5.定义分析类型:Main Menu>Solution>Analysis Type>New Analysis,弹出对话框,选择Trasiernt,单击“OK”,又弹出对话框,选择Reduced,单击“OK”。6.设置分析选项:Main Menu>Solution>Analysis Type>Analysis Options,弹出对话框,单击“OK”。