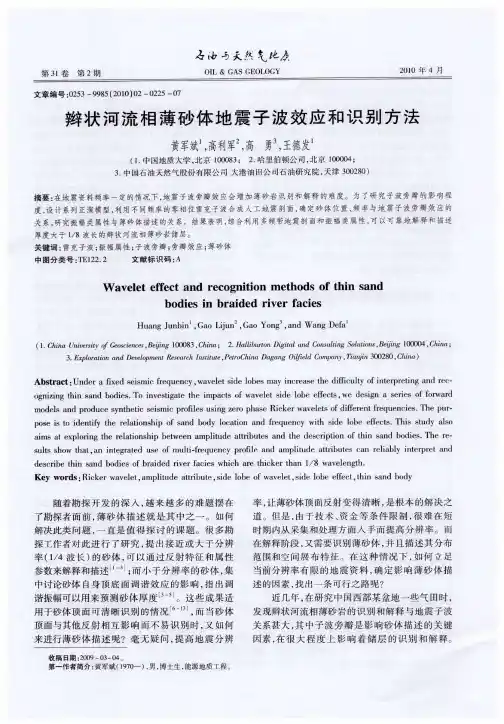

辫状河流相薄砂体地震子波效应和识别方法

- 格式:pdf

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:7

应用地震分频技术刻画河流相砂体展布作者:曹晶晶杨以智卢慧来源:《中国科技博览》2017年第23期[摘要]窄河道小砂体油藏由于砂体纵向叠加和侧向加积,使得储层变化大,一个砂体就是一个油藏,常规勘探手段难以准确地描述砂体的边界,砂体连通关系复杂,注采井网难以完善。

本文以桩106块馆陶组窄河道小砂体油藏为例,应用地震分频技术,进行储集单元的重新组合,配合应用示踪剂验证砂体的连通性进行砂体连通再认识,在此基础上,对桩106块进行了砂体划分。

研究成果应用于现场,取得了良好的开发效果。

[关键词]窄河道;连通性;地震分频;河流相中图分类号:R284 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)23-0267-010 前言窄河道小砂体河流相油藏由于砂体纵向叠加和侧向加积,使得储层变化大,油藏具有隐、散、小的特点,油藏隐蔽性强,一个河道就是一个油藏,砂体小而零散[1-3],常规勘探手段难以准确地描述砂体的边界,砂体连通关系复杂,注采井网难以完善,开发难度大。

1 油藏地质概况桩106窄河道小砂体油藏位于埕东凸起北部缓坡带,北为渤海海域,与埕岛油田相望,西为飞雁滩油田,西南为埕东油田,东为桩西油田,勘探面积约160平方千米。

截止2010年底,桩106地区探明含油面积37.5平方千米,地质储量4249万吨,其中动用地质储量3117万吨。

桩106地区馆陶组油层埋深为1290-1480米,平均埋深1385米,平均单砂体有效厚度4米。

桩106地区空气渗透率为2116×10-3um2,渗透率级差平均为18.3,平均地下原油粘度54mPa.s,地层水总矿化度2710-3500mg/l,水型为NaHCO3水型,原始地层压力13.41MPa,饱和压力6.87MPa,地层温度65℃,地温梯度3.2℃/100m,油藏为常温常压系统。

油藏类型为窄河道小砂体隐蔽性河流相油藏。

2 早期砂砾划分的局限性早期砂体划分主要依据地震资料、测井资料、顶平底凹地层对比、部分井试采资料等确定油水界面,根据油水关系是否矛盾进行砂体划分,砂体个数由最初的25个增加到48个。

薄层河道砂体的地震识别与雕刻作者:辛朝坤来源:《价值工程》2012年第18期摘要:扶余油层组主要储集体是河道砂体,如何准确、快速地识别河道砂体是实现长垣扶余油层勘探突破的关键。

本文针对萨5井区扶余油层河道砂体单层厚度小、单砂体体积小和横向变化快、常规技术难于识别的特点,在地震沉积学理论的指导下,基于高分辨保幅地震资料,采用多属性分析技术和三维可视化多体雕刻技术,实现该区河道砂体的地震预测与识别。

关键词:河道砂体;三维可视化;属性分析;扶余油层中图分类号:TP39 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)18-0201-020 引言大庆长垣扶余油层位于三肇和古龙两个生烃凹陷之间,具有充足的油源条件。

该区扶余油层以三角洲分流平原河道砂及三角洲前缘水下分流河道砂为主要储层,分流河道相互交织呈网状,砂体在平面上错叠连片,为形成大面积岩性油气藏提供了良好的储集空间[1]。

萨5井区位于松辽盆地中央坳陷区大庆长垣的萨尔图构造。

主要是以单层厚度小、单砂体体积小和横向变化快为特点的河道砂体为储层,空间分布非常不稳定。

由于受地震资料分辨率的限制,利用常规处理技术得到的地震资料,难以有效地预测砂体在空间上的展布特征。

为此,本文基于相对保持振幅、相位和波形特征的高分辨率处理资料[2],利用地震属性分析技术[3-7]和三维可视化雕刻技术,采用地震沉积学的工作原理,选择合适、有效的地震属性,清晰地刻画出了河道砂体的空间分布规律,实现了油田的精细挖潜。

1 河道砂体的地震响应特征1.1 河道砂体的沉积特点地表河流形态千姿百态,河流类型多种多样,不同河型沉积的砂体各不相同,相同河型的砂体差异也较大,但陆相湖盆砂体有两个共同特点:其一是单个成因单元的河道砂体规模都较小,几何形态为条带状分布;其二是层内非均质性较大,砂体底部岩性较粗,上部岩性逐渐变细,与下伏泥岩呈突变接触,顺河道方向具有良好的连续性,而侧向连续性较差。

地震相通过层序的划分,可以大致确定不同类型的砂岩储集体在纵向上发育的有利层位。

通过对有利层序内地震相的研究,可以确定砂岩储集体的沉积相及横向的分布范围,从而为砂岩储层的综合预测奠定基础。

一、地震相分析(一)地震相概念地震相是沉积相在地震剖面上表现的总和,是由沉积环境(如海相或陆相)所形成的地震特征,是指一定面积内的地震反射单元,该单元内的地震属性参数与相邻的单元不同.它代表产生其反射的沉积物的岩性组合、层理和沉积特征。

(二)地震相分析地震相分析就是在划分地震层序的基础上,利用地震参数特征上的差别,将地震层序划分为不同的地震相区,然后作出岩相和沉积环境的推断。

用来限定地震相单位的基本参数是那些涉及层系内部的反射形态和层系本身的几何外形的有关参数,目前在地震相分析中使用的地震反射参数及其地质解释如下:(1)反射结构:反射结构反映层理类型、沉积作用、剥蚀和古地貌以及流体类型。

(2)地震相单元外形和平面组合:不同沉积环境下形成的岩相组合有特定的层理模式和形态模式,导致反射结构和外形的特定组合,从而反映沉积环境、沉积物源和地质背景。

(3)反射振幅:反射振幅与波阻抗差有关,反映界面速度一密度差、地层间隔及流体成分和岩性变化。

大面积的振幅稳定揭示上覆、下伏地层的良好连续性,反映低能级沉积;振幅快速变化,表示上覆和(或)下伏地层岩性快速变化,是高能环境的反映。

(4)反射频率:反射频率受多种因素的影响,如地层厚度、流体成分、埋深、岩性组合、资料处理参数等。

视频率的快速变化往往说明岩性的快速变化,因而是高能环境的产物。

(5)同相轴连续性:它直接反映地层本身的连续性,与沉积作用有关。

连续性越好,表明地层越是与相对较低的能量级有关;连续性越差,反映地层横向变化越快,沉积能量越高。

(6)层速度:层速度反映岩性、孔隙度、流体成分和地层压力。

由于同一地震相参数的变化可以由多种地质作用产生,因此地震相分析具有明显的多解性。

但是既然地震相是沉积相的反映,地震相必然能够反映储集体或油气储集相带(刘震,1997)。

河流相砂泥岩薄互层基本地震属性特征研究刘伟;尹成;王敏;赵虎;彭达【期刊名称】《石油物探》【年(卷),期】2014(053)004【摘要】在砂泥岩薄互层储层预测研究中,常因地震资料的“假象”或“陷阱”造成解释或预测结果的错误.在分析和总结前人研究工作的基础上,基于单砂体楔形模型,运用褶积方法正演合成地震记录,并提取其振幅类和瞬时类共20种基本地震属性;讨论了不同属性提取时窗对这些地震属性的影响,遴选出8种受时窗影响小且具有代表性的地震属性.建立了两种典型砂泥岩薄互层地质模型,重点分析了遴选出的8种基本地震属性的变化特征,总结了它们随薄互层砂岩厚度、泥岩夹层厚度和砂泥岩累积厚度的变化规律,为砂泥岩薄互层地震解释和储层预测的地震属性优选提供了一定的理论依据.【总页数】9页(P468-476)【作者】刘伟;尹成;王敏;赵虎;彭达【作者单位】西南石油大学天然气地质四川省重点实验室,四川成都610500;西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;西南石油大学天然气地质四川省重点实验室,四川成都610500;西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;北京中油瑞飞信息技术有限责任公司,四川成都610041;西南石油大学天然气地质四川省重点实验室,四川成都610500;西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500;西南石油大学天然气地质四川省重点实验室,四川成都610500;西南石油大学地球科学与技术学院,四川成都610500【正文语种】中文【中图分类】P631.4【相关文献】1.不同速度组合的薄互层砂岩地震属性特征研究 [J], 何也;王利宏2.河流相砂泥岩薄互层预测方法研究与应用 [J], 国春香;郭淑文;朱伟峰;袁雪花;彭雪梅;邢兴;陈明旭3.河流相砂泥岩薄互层地震反射特征研究 [J], 李国发;熊金良;周辉;翟通利4.基于地震属性特征的河流相叠置砂岩储层预测方法 [J], 井涌泉;栾东肖;张雨晴;陈飞;范廷恩;胡光义5.萨尔图油田X区砂泥岩薄互层地震属性分析 [J], 杨漫坪;张明学;李永春因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

地震相的识别方法和思路一、研究范围研究区域位于××,研究的目的层是古近系××组地层。

二、研究方法1.本次工作的地震相识别主要运用如下两种方法:第一种是以振幅、频率的变化及同相轴的横向连续性三种内部地震反射类型的变化为依据。

连续性好为低能环境;连续性差为高能环境。

振幅与波阻抗有关,振幅大面积稳定,说明上下地层连续好,低能环境。

否则,属高能环境。

频率变化快,为高能环境。

第二种为地震反射单元的形状为依据。

现在往往把两种分类方法结合起来进行识别。

地震反射单元几何外形包括:席状、丘状、扇状、槽状充填、盆地充填、透镜状、楔状、滩状地震反射。

2.地震相解释的基本准则:能量匹配准则地震相参数中的反射结构和几何外形有明显的沉积环境能量标志,而同一沉积体的反射结构和外形必须是同一能量级。

代表高能环境的反射结构和外形不能与代表低能环境的反射结构和外形匹配,反之亦然。

例如,平行反射结构一般代表低能环境,发散结构代表从高能到低能变化,而前积结构表示高能环境。

又如,席状外形反映或低能或高能环境,但丘状外形则为高能环境。

岩心相准则在没有钻井的探区内,只能通过地震相和沉积相的一般对应关系,与同类盆地的标准地震相模式对比,将地震相转化为沉积相。

但是若是在有井的探区,地震相解释时应尽可能结合钻井资料,用钻井的岩心相标定对应的地震相。

例如某一斜交前积相可能代表三角洲环境,也有可能是浊积扇体。

但若在该地震相部位刚好有一探井,且对应层位上岩心相表现为三角洲的特征,则该地震相可定为三角洲环境。

沉积体系匹配准则沉积体系指成因上有联系的沉积相的共生组合,是平面相序的模式。

平面上一组地震相的分布所受沉积体系的控制表现在两个方面:一是沉积相类型的排列方式,即哪些沉积相可以相邻连接,而哪些沉积相绝对不能相邻连接;哪些沉积相可以组成一个相序排列,而哪些沉积相很少能形成一种相序排列。

二是沉积相排列的方向性。

受沉积盆地的边界条件即构造背景所制约,从不同的边界向盆地内部延伸时,有些沉积相可以重复出现,而有些相则不能再出现。

第30卷第2期2018年4月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSV ol.30No.2Apr.2018收稿日期:2017-09-20;修回日期:2018-01-02;网络发表日期:2018-02-23基金项目:国家重大科技专项“岩性地层油气藏成藏规律、关键技术及目标评价”(编号:2017ZX05001-003)、国家自然科学基金项目“鄂尔多斯盆地延长组深水块状砂岩形成机理及沉积模式研究”(编号:41772099)和中国石油天然气股份有限公司“地震沉积学分析软件集成应用与区带、目标评价”(编号:2016B-0301-05)联合资助作者简介:刘化清(1969-),男,博士,教授级高级工程师,主要从事沉积学、地震沉积学及石油地质综合研究工作。

地址:(730020)甘肃省兰州市城关区雁儿湾路535号。

Email :liu_hq@ 。

文章编号:1673-8926(2018)02-0001-11DOI :10.12108/yxyqc.20180201引用:刘化清,苏明军,倪长宽,等.薄砂体预测的地震沉积学研究方法.岩性油气藏,2018,30(2):1-11.Cite :LIU H Q ,SU M J ,NI C K ,et al.Thin bed prediction from interbeded background :Revised seismic sedimentological method.Lithologic Reservoirs ,2018,30(2):1-11.薄砂体预测的地震沉积学研究方法刘化清1,苏明军1,倪长宽1,洪忠1,崔向丽1,胡凯峰1,李政阳1,毛俊丽2(1.中国石油勘探开发研究院西北分院,兰州730020;2.甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院,兰州730020)摘要:立足砂泥岩薄互层地质背景下厚度小于λ/4(λ为地震子波波长)的单砂体地震储层预测,按照精细地层划分→砂体平面形态分析→砂体厚度预测的研究流程,提出地震沉积学研究思路。

第43卷第1期物探化探计算技术Vol.43No.1 2021年1月COMPUTING TECHNIQUES FOR GEOPHYSIC A L AND GEOCHEMIC A L EXPLORATION Jan.2021文章编号:1001-17492021)01-0015-06单河道砂体地震响应特征及精细描述----以渤海湾盆地A油田为例田涛,李久,唐何兵,王波(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452)摘要:渤海湾盆地A油田浅层明化镇组河流相储层较为发育,针对河流相储层多期发育、横向变化快以及非均质性强难以有效刻画的问题,开展了系统地研究。

首先根据河流相储层的特点明确了单河道砂体侧向叠置的四种标志:河道砂体顶面高程差异、主河道砂体厚度差异、不连续河道间以及废弃河道;其次根据四种典型标志分别建立了地质模型并对其进行正演模拟从而明确其地震相特征;然后综合考虑单河道砂体地震相特征及地质统计学规律进行单河道砂体的划分;最后通过生产动态及岩石物理参数验证划分结果并对划分结果进行修正。

单河道砂体的划分对油田剩余油挖潜具有重要意义,有效指导了研究区注采井网的部署,同时对类似油田储层精细研究及剩余油分布预测都有较好的借鉴作用。

关键词:河流相储层;识别标志;地质模型;地震相;生产动态中图分类号:P631.4文献标志码:A DOI:10.3969力.issn.1001-1749.2021.01.030引言近年来渤海湾盆地渤海油田一举成为中国最大的海上油田,也是继长庆、大庆之后中国的第三大油田。

目前渤海油田有三分之二的探明储量分布在新近系馆陶组和明化镇组河流相储层中,由于河流频繁的迁移改道、河流相储层的非均质性极强[1—2],因此准确预测有效储层的发育范围甚至储层内部的隔夹层,成为开发人员面临的一大难题。

一方面要预测出沉积体的展布规模和分布范围,从而准确计算储量规模;另一方面要预测出储层物性的横向变化规律甚至隔夹层的展布范围,从而制定合理高效的开发方案。

第一节河道砂体形态研究河道砂是河流相储层中最主要和最重要的油气富集场所,因此河道沉积的研究比较系统和深入,国内外相关的文献和研究成果十分丰富,针对研究目标和对象有现代河流沉积、露头剖面砂体、石油钻井三种不同研究体系。

因研究的对象和目标的差异,对河道的认识有着不同的的侧重,因侧重面的不同导致对河道砂体几何形态的认识上有很大的差异。

利用现代河流沉积和露头沉积研究成果去认识古代河道容易导致认识的偏差,人们对古代河道的认识停留在用现代河流臆测古代河流的程度上;对聚集油气的河道砂体的认识则受勘探阶段和钻井密度的限制,在不同的井网密度阶段下,对河道砂体的认识程度存在很大的不同,因此,我们利用与汪家屯气田河流沉积有关的文献和研究成果,分析河道砂体沉积环境、形成过程、保存条件,总结砂体的四维时空规律,充分认识汪家屯气田河道砂体在空间上可能的展布规律和存在的三维几何形态,通过地震属性成像技术和属性数字地质统计相关分析,从几何形态模型和数字地质方面,识别河流沉积保留下的砂体。

1.国外研究现状河流分类Leopold(1957)和Wolman(1957)最初将河道体系划分为顺直河、辫状河和曲流河,已为沉积学者所通用。

Schumm(1968)根据搬运方式又提出一种分类方案,将河道分为三种类型:即悬载河、混载河、底载河,对现代河流较适用,对古代河流意义不大。

B.R.Rust(1978)对河型分类,分为辫状河、曲流河、网状河、顺直河,这一方案在石油业得到广泛认可。

早在50年代Leopold(1957)和Wolman(1957)就建立了河道宽度和曲流带长度的关系以及曲流半径和曲流长度的关系,Strokes(1961)测量了Mesaverd 组河道砂体大小,厚0.6-30.5m,宽1.5-61.0m,长4.5-12km。

Knutson(1971,1976)研究Colorado西部河道砂得出曲流河的宽厚比为14:1。

Campbell研究新墨西哥Morrison组Westwater Canyon 砂岩段,总结低弯度辫状河,单个河道平均宽度183m,厚度4m,厚宽比46:1。

超详细——地震相的定义、识别标志与分析⽅法识别最下⽅⼆维码,回复“地震相”,获取本⽂word⽂档。

1、定义不同沉积体系的各级界⾯、岩性及⼏何特征在地震剖⾯上的综合表现。

地震相分析就是识别每个层序内独特的地震反射波组特征及其形态组合,并将其赋予⼀定的地质含义,进⽽进⾏沉积相的解释。

因此对有利层序内陆震相的研究,可以确定砂岩储集体的沉积相及横向的分布范围,从⽽为有利储层的综合预测奠定了基础。

2、识别标志(1)地震反射基本属性与结构(2)内部反射构造(3)外部⼏何形态(4)边界关系(包括反射终⽌型和横向变化型(5)层速度等。

最常⽤的是前三种标志。

3、描述原则地震内部反射构造是指地震地层单元内部多个同相轴的形态组合⽽外部⼏何形态则是地震地层单元的外观形体特征,反映上、下两个同相轴所构成的⼏何形态。

前者属于地震相的内部属性,⽽后者则为地震相的外观形态,因此在描述的语⾔上应有明显的区别。

4、地震反射基本属性与结构地震反射属性是指地震剖⾯各组成部分(即同相轴)的物理地震学特征,其基本属性包括振幅、视频率、连续性三个要素。

4.1 基本属性(1)振幅(Amplitude)振幅是质点离开其平衡位置的位移量。

视振幅反映相应地震界⾯反射系数的⼤⼩。

对于相同的⼊射波⽽⾔,界⾯的反射系数越⼤则所产⽣的反射波振幅越强。

反射系数的⼤⼩由界⾯上下岩层的波阻抗差所决定,波阻抗差越⼤则反射系数就越⼤。

波阻抗与岩性有着密切的关系,⼀般说来泥岩的波阻抗较低,砂岩的波阻抗中等,⽽碳酸盐岩的波阻抗较⾼。

因此,视振幅的⼤⼩最终可归结为界⾯上、下岩性差别⼤⼩。

(2)视频率(Frequency)视频率反映了相邻反射界⾯之间间距的⼤⼩。

间距越⼤,上、下界⾯处产⽣的反射波之间的时间间隔就越⼤,即视频率越⼩;反之,间距越⼩则视频率越⼤。

当界⾯间距⼩于⼊射地震波的 1/4 主波长时,两个界⾯形成的反射波将相互叠加成为⼀个复合波;从⽽⽆法将两个界⾯区分开,这就是所谓的地震波垂向分辨率(能确定出两个独⽴界⾯⽽不是⼀个界⾯所需的最⼩反射⾯间距,这⾥为 1/4 主波长)。

辫状河三角洲-滨浅湖相井震特征研究——以XHSDQ地区白垩系地层为例摘要:XHSDQ地区白垩系发育辫状河三角洲-滨浅湖相沉积体系,可进一步划分为水下分流河道、河口坝、远砂坝、滨浅湖滩坝砂及滨浅湖等沉积微相。

对该地区地质、测井、地震进行综合研究,建立各沉积微相井震特征解释模板。

总结出有利储层中水下分流河道及滨浅湖滩坝微相的重要识别依据,GR曲线可作有利砂体的划分标准,地震响应特征具有明显的强反射强连续性特征。

综合以上研究可更加准确识别有利砂体,为储层预测打下重要基础。

关键词:XHSDQ地区;沉积相;水下分流河道;滩坝;井震特征1 区域地质背景XHSDQ地区位于KCSQD中西段,白垩系具备良好的岩性圈闭条件,在区域构造背景、物源分析研究基础上,综合岩性、沉积构造、剖面结构、测井相、地震相等沉积微相识别标志,认为XHSDQ地区白垩系总体为辫状河三角洲-滨浅湖沉积体系,进一步识别出水下分流河道、河口坝、远砂坝、滨浅湖滩坝及滨浅湖泥等沉积微相[1-3]。

沉积相控制有利储层分布,对各沉积微相进行井震特征研究具有重要意义。

2沉积微相井震特征研究XHSDQ地区白垩系作为油气勘探重要目标层段,在区域构造沉积背景为YKLDT强烈活动后的平静构造沉积旋回,由底至顶发育YGLM组,SHH组,BXG组,BSJQK组地层。

SSH组沉积期,XHSDQ地区整体发育滨浅湖亚相,可细分为滨浅湖滩砂,滨浅湖坝砂,滨浅湖泥三个沉积微相,滨浅湖滩砂和滨浅湖坝砂可作为有利储层,BXG组沉积期,XHSDQ地区底部B一段发育辫状河三角洲前缘沉积,可细分为水下分流河道,远沙坝,河漫滩,分流河道间湾4个沉积微相,以水下分流河道砂体为有利储层,9口井见到油气显示,QG102井测试获3.5方油,顶部B二段以滨浅湖亚相中的滨浅湖泥为主,可以作为区域性的盖层。

SHH组及BXG组整体发育辫状河三角洲-滨浅湖沉积体系,不同的沉积微相具有不同的井震识别特征,本次研究将对此进行总结。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。