地层剥蚀量恢复方法浅述

- 格式:wps

- 大小:150.00 KB

- 文档页数:8

的残留地貌形态。

构造隆升末期体系域构造古地貌:是指古隆起被水淹没时刻的地貌形态。

二、古地貌恢复主要内容与技术思路 3. 研究流程古地貌-环境恢复及其三维可视化研究流程图边缘拗陷成藏组合组合挤压-伸长挤压-伸长拗拉槽-克拉通内台地和古隆起带成藏组合克拉通内裂陷-陆内拗陷成藏组合挤压-弱挤压中部隆起林畅松,丁文龙等,2006塔里木原盆地形成演化阶段南北向Z30构造-地层综合解释剖面ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ多期构造演化导致叠合盆地复杂的地质结构和多个不整合面塔北多期次构造隆升的叠加巴楚隆起晚燕山一喜山期的大规模隆升塔北多期次构造隆升的叠加塔中加里东和海西期期的构造隆升多期构造演化导致叠合盆地形成多个不整合面1.不整合面识别(据樊太亮、于炳松等,2004)露头剖面T 70不整合面特征露头剖面中T 74界面特征(据樊太亮、于炳松等,2004)1.不整合面识别巴楚及塔中隆起加里东中期运动表现强烈,缺失8-12个牙形石带,沉积间断延续30-50Ma;O 1-2y 上部-O 2yj 约缺失300-500m的地层。

上奥陶统中奥陶统下奥陶统不整合叠合带不整合叠合带削蚀楔形不整合带平行不整合或整合带Z40构造地层大剖面上超楔形不整合带削蚀楔形不整合带T70T74上超楔形不整合带(据等,2. 叠合盆地构造不整合分布样式J Z70剖面T60T70T74T30T40古城虚隆起T46一级一级一级T100孔雀河斜坡Z40构造地层大剖面T50、T60复合T40、T46、T50、TT60、T70复合T60、T70、T74复合T50、TT60、T70、T74复合C h 03-132S NT90草湖CH03-132SN剖面T31T40K T7T46T50T60T74O 2-3SC J T C-O 1_T90T46、T60为主构造不整合面T31T40K T70T46T50T60T74O 2-3SC J TC-O1_T90草湖CH03-96EW 剖面T50、T60不整合面三角带T74下超不整合面草湖区的不整合分布样式KQH02-954EW剖面•不同构造单元主要构造不整合的分布对比主要构造不整合界面的发育分布,包括Ro—H深度法,Wallace G Dow(1977)和同层多点Ro排比法(马立祥1994)以及Ro—TTI法;⑤沉积速率法,包括沉积速率比值法、沉积速率趋势法;⑥物质平衡法;⑦未被剥蚀地层厚度趋势延伸法,包括内插和外插法;⑧地质年龄差比与残留厚度乘积法,Guidish(1985);⑨最优化方法, 郝石生等(1988年)提出用最优化方法来恢复剥蚀厚度;⑩天然气平衡浓度法,李明诚、李伟(1996年)提出一种利用天然气平衡浓度估算剥蚀厚度的方法。

收稿日期:2004-10-10作者简介:王彬(1981-)男,中国地质大学研究生院(武汉430074)2003级硕士研究生。

潜江凹陷潜江组地层剥蚀厚度恢复研究王 彬 柳保军摘 要:将声波时差法和层序地层格架内的地震剖面法相结合,对潜江凹陷潜江组的地层剥蚀厚度进行恢复。

研究发现潜江凹陷剥蚀强度大致可以分为3个区:东北部的强剥蚀区、中部的稳定剥蚀区和西南部的斜坡剥蚀区。

关键词:潜江凹陷;地层剥蚀;剥蚀厚度恢复;计算方法 地层剥蚀是沉积盆地中普遍存在的现象。

剥蚀厚度恢复是恢复地层古厚度、古埋深进而恢复古构造和古地貌特征的基础,是定量研究盆地演化史和进行油气资源定量评价的重要基础工作[1]。

估算地层剥蚀厚度的方法很多,概括起来主要有以下几个方面:砂岩孔隙度法、泥岩声波时差法、古地温法、镜质体反射率(R o )法、沉积速率法、未被剥蚀地层厚度趋势延伸法等。

由于钻井和测试资料非常有限,很难得到地层的年龄值,所以通常利用测井资料和地震解释资料进行恢复。

潜江凹陷潜江组是早第三纪形成的一套巨厚的岩盐沉积,经历了燕山期—喜山期构造运动,整个盆地经历了断陷-断坳-坳陷的演化过程,形成了北陡南缓的构造格局和砂泥岩与含盐韵律层间互沉积的特征[2]。

从而导致地层的原始孔隙度、压实、古地温、R o 等变化规律复杂化。

因而,上述大部分方法无法单独使用。

根据潜江凹陷的资料条件和地质条件,提出以点线相结合的研究思路,即运用声波时差法对单井进行分析,以此为基准点,结合地震剖面法,对潜江凹陷的地层剥蚀厚度进行恢复。

1 地层剥蚀厚度计算方法1.1 利用测井资料估算剥蚀厚度采用真柄钦茨提出的泥岩压实外推法[3]。

Δt =Δt 0e -CH式中:Δt 0为地表未固结泥岩的声波时差值,μs Πm ;C 代表正常压实曲线的斜率;Δt 为任一埋深的泥岩的声波时差值,μs Πm ;H 为泥岩埋藏深度,m 。

Δt 0的理论值为620~650μs Πm ,某一地区的Δt 0值可根据该地区多口井正常压实曲线外推至地表平均求得。

吐哈盆地鄯善弧形带剥蚀量恢复方法研究及应用

师振贵;黄福喜;肖林鹏;张生兵;何平

【期刊名称】《石油天然气学报》

【年(卷),期】2005(0)S3

【摘要】地层剥蚀厚度恢复的方法有很多种。

由于各种方法的前提条件和数据资料的获取受到不同程度的限制,导致剥蚀量计算结果不尽相同。

吐哈油田在侏罗系已发现的三大油田(丘陵、鄯善与温米油田)皆分布于鄯善弧形带。

根据工区实际情况,选择首先应用压实曲线法、温度法、镜质体反射率法进行定量计算与趋势分析,然后充分应用地质、地震、测井资料采用地层对比法、沉积速率法及构造演化分析法,对工区构造升降运动、地层展布特征、厚度变化趋势进行综合分析,得出剥蚀变化趋势概貌,再由井控成图。

【总页数】3页(P62-64)

【关键词】剥蚀厚度;恢复方法;吐哈盆地;鄯善弧形带

【作者】师振贵;黄福喜;肖林鹏;张生兵;何平

【作者单位】河南油田分公司对外合作处;吐哈油田分公司勘探开发研究院;吐哈油田分公司开发处

【正文语种】中文

【中图分类】P544.4

【相关文献】

1.塔里木盆地孔雀河地区地层剥蚀量恢复方法及应用探讨 [J], 李丽贤;李延;李国辉;王冶;常文鑫;杨星星

2.吐哈盆地鄯善弧形带三间房组二段重矿物物源分析 [J], 张景琦;韩小锋;杨占龙

3.剥蚀厚度恢复法在鄯善弧形带中的应用 [J], 李志奎;黄福喜;张云杰;房育金;梁金昌

4.吐哈盆地鄯善弧形构造带碎屑岩的成岩作用 [J], 刘林玉;陈刚;黄金山;魏国彪;周宝申;侯翠芳

5.伊利石结晶度在恢复地层剥蚀量中的应用——以合肥盆地安参1井白垩系剥蚀量的恢复为例 [J], 徐春华;朱光;刘国生;李春华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

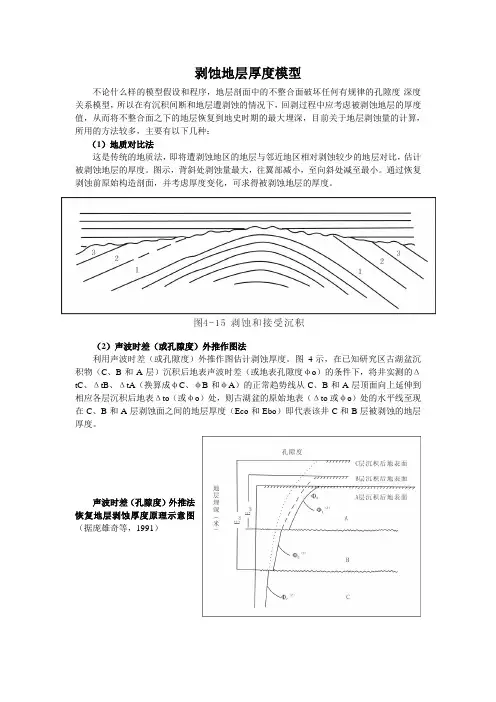

剥蚀地层厚度模型不论什么样的模型假设和程序,地层剖面中的不整合面破坏任何有规律的孔隙度-深度关系模型,所以在有沉积间断和地层遭剥蚀的情况下,回剥过程中应考虑被剥蚀地层的厚度值,从而将不整合面之下的地层恢复到地史时期的最大埋深,目前关于地层剥蚀量的计算,所用的方法较多,主要有以下几种:(1)地质对比法这是传统的地质法,即将遭剥蚀地区的地层与邻近地区相对剥蚀较少的地层对比,估计被剥蚀地层的厚度。

图示,背斜处剥蚀量最大,往翼部减小,至向斜处减至最小。

通过恢复剥蚀前原始构造剖面,并考虑厚度变化,可求得被剥蚀地层的厚度。

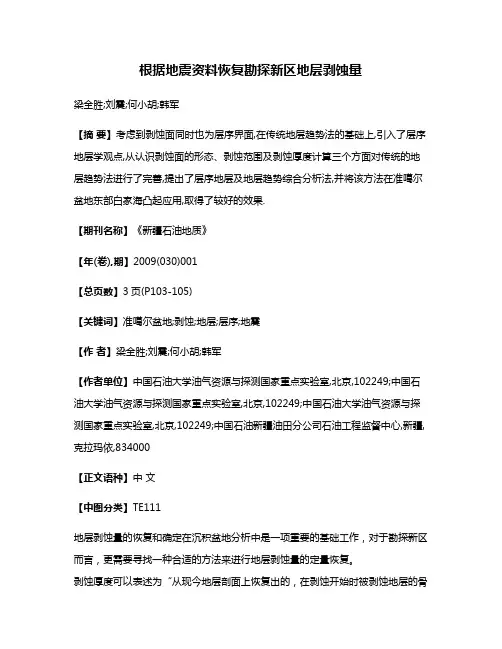

(2)声波时差(或孔隙度)外推作图法利用声波时差(或孔隙度)外推作图估计剥蚀厚度。

图4-示,在已知研究区古湖盆沉积物(C、B和A层)沉积后地表声波时差(或地表孔隙度φo)的条件下,将井实测的ΔtC、ΔtB、ΔtA(换算成φC、φB和φA)的正常趋势线从C、B和A层顶面向上延伸到相应各层沉积后地表Δto(或φo)处,则古湖盆的原始地表(Δto或φo)处的水平线至现在C、B和A层剥蚀面之间的地层厚度(Eco和Ebo)即代表该井C和B层被剥蚀的地层厚度。

声波时差(孔隙度)外推法恢复地层剥蚀厚度原理示意图(据庞雄奇等,1991)(3)沉积速率法剥蚀厚度和剥蚀开始时间的求取可以采用Guidish,T. M. 等(1964)的沉积速率法。

一个古剥蚀面代表着一段时限,在这个时限内有某一厚度的沉积被剥蚀了,于是这段时限实际包括了两部分:一部分是该厚度的沉积岩沉积时所用的时间,另一部分是该厚度的沉积岩被剥蚀所用的时间,如果知道被剥蚀岩层的沉积速度和不整合面上下岩层的绝对年龄,就可以计算出被剥蚀掉的沉积层厚度。

在计算时还需要作出关于剥蚀速率的判别,即剥蚀速率是等于不整合面以下岩层的沉积速率,还是不整合面以上岩层的沉积速率。

a图表示有沉积间断,其间并无剥蚀发生,取界面上下沉积岩的绝对年龄差即可算出其沉积间断的时限。

根据地震资料恢复勘探新区地层剥蚀量梁全胜;刘震;何小胡;韩军【摘要】考虑到剥蚀面同时也为层序界面,在传统地层趋势法的基础上,引入了层序地层学观点,从认识剥蚀面的形态、剥蚀范围及剥蚀厚度计算三个方面对传统的地层趋势法进行了完善,提出了层序地层及地层趋势综合分析法,并将该方法在准噶尔盆地东部白家海凸起应用,取得了较好的效果.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2009(030)001【总页数】3页(P103-105)【关键词】准噶尔盆地;剥蚀;地层;层序;地震【作者】梁全胜;刘震;何小胡;韩军【作者单位】中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京,102249;中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京,102249;中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京,102249;中国石油新疆油田分公司石油工程监督中心,新疆,克拉玛依,834000【正文语种】中文【中图分类】TE111地层剥蚀量的恢复和确定在沉积盆地分析中是一项重要的基础工作,对于勘探新区而言,更需要寻找一种合适的方法来进行地层剥蚀量的定量恢复。

剥蚀厚度可以表述为“从现今地层剖面上恢复出的,在剥蚀开始时被剥蚀地层的骨架厚度和孔隙度之和”,现有各种恢复方法计算出来的地层剥蚀厚度都为此含义[1]。

目前恢复地层剥蚀量的方法很多,但均受特定条件限制[2]。

例如,测井曲线法[3,4]在对剥蚀量不大,或被剥蚀层段成岩程度不高的地区适用性较差;镜质体反射率(Ro)法[1]要求Ro的突变是由剥蚀引起的,地层被剥蚀厚度要大于现今地层的上覆厚度,且恢复的剥蚀量往往是最低剥蚀量;流体包裹体法[5]计算地层剥蚀厚度时,所需要的古地表温度参数较难求得;地震层速度分析法[1,6]精度受地震资料品质的影响较大,且人为因素的影响也不可忽视;最优化方法[1,7]在缺乏准确的Ro实测数据和古地温资料时精度较差;天然气体积分数平衡法[1]所需要的地层体积和生气量很难准确计算;磷灰石裂变径迹法[8,9]中复杂的参数关系及古地温计算结果的可信度都将使该方法在使用上打折;盆地波动过程分析方法[8,10,11]中原始资料的收集与整理和建立合理的波动方程是工作的重点,而这两项工作都颇具难度。

地层回剥方法我跟你说啊,地层回剥这事儿,我一开始真的是瞎摸索。

我就知道这是个挺复杂的分析地层的方法,但具体怎么做,那真是两眼一抹黑。

我最初的尝试,那叫一个混乱。

我拿着一些地层的数据,就想着按照简单的顺序去把地层一层一层剥开,就像剥洋葱一样,最上面的那层先处理,我以为这样就可以了。

但很快我就发现这根本不行啊。

因为地层的情况可不像洋葱那么简单,不同地区的地层有各种褶皱啊断层啥的,这就把我原来那种简单粗暴的方法给彻底否定了。

后来我就去看一些专业的书,像看天书一样,但是咬着牙看。

我才知道回剥得考虑很多因素,比如地层的沉积速率。

我当时就想啊,这沉积速率就像是盖房子的速度一样。

要是这个地方以前盖房子快,那地层堆积得就厚得快呗。

所以我开始根据沉积速率这个关键因素重新尝试回剥。

可是新的问题又来了,对于不同岩性的地层,这个沉积速率好像又不能这么简单计算了。

那时候我可真是沮丧,感觉自己在兜圈子。

我还试过根据地层里一些标志性的化石来确定地层的年代,我想这就像是看古董的年代一样,每个古董都有它的独特时期的特征,地层里的化石或许也能准确地标定地层年代。

我当时觉得,只要把年代定好了,回剥应该就容易了。

但实际操作起来,又遇到了麻烦。

因为同一时期的地层,它的深度可能还不一样。

再后来我找到一个有点用的办法。

我把一块区域的地层先分成好多小的单元,这好比把一块大饼分成好多小块,然后一块一块地分析每个单元的沉积速率、岩性还有化石等各种因素。

这样虽然工作变得超级繁琐,但效果确实比之前的那些乱尝试要好。

但是我现在还是不确定我这个方法是不是最准确的。

我觉得在处理一些非常复杂的地层结构时,可能还需要更多的因素去考虑,像是地层的受力情况之类的。

反正关于地层回剥,我自己就是一点一点在试错中摸索,这过程真的充满了曲折,我想我还得继续在这个事儿上费脑筋呢。

古沉积背景古地形地貌是控制一个盆地后期沉积相发育与分布的一个主要因素。

同时在一定程度上控制着后期油藏的储盖组合,同现今地貌一样,古地貌形态也受到了所处的区域构造位置、气候、基准面变化及构造运动等因素综合作用的影响。

垦西斜坡带在历史沉积过程中,由于相邻的孤岛凸起及垦西突起不断活动,在沙四段、沙三段沉积时期均遭受到了不同程度的风化剥蚀,导致该地区地层不全、缺失的特点,这对于该地区扇体沉积组合特征的研究是不利的,因此对遭受剥蚀的地层进行恢复,也将是一项重要工作。

本次研究主要针对垦西斜坡带沙三段沉积时期的古沉积背景,在利用剥蚀量恢复技术对缺失地层恢复的基础上,配合以古水深、古物源研究,结合去压实校正技术恢复沉积时期古地貌,综合展开古沉积背景的研究。

通过此次研究,将恢复垦西斜坡带沙三段沉积各时期的古沉积背景特征,进而为深入研究垦西斜坡带沙三段扇体沉积组合特征提供有力的支持,并且对于下一步的油气勘探也具有重要的指导意义。

第一节地层剥蚀量计算目前存在多种计算地层剥蚀量的方法,如:①地层对比法、②沉积速率法(V an Hinte,1978)、③声波时差法(Magara,1976)、④镜质体反射率(Ro)法(Dow,1977)、⑤地震地层学法(尹天放等,1992)、⑥最优化方法(郝石生等,1988)、⑦天然气平衡浓度法(李明诚等,1996)等等。

仅从原理上看,上述各种方法都能计算地层剥蚀量,但每种方法又都有其一定的适用范围和局限性,存在不同的因素影响计算结果(周瑶琪等,2000)。

根据研究区实际资料特点,本次研究主要采用沉积速率法和声波时差法对垦西斜坡带沙河街组沉积时期的地层剥蚀量进行了恢复。

一、沉积速率法该方法是依据不整合面上下地层的沉积速率及绝对年龄计算地层剥蚀量,具体可分如图3-1所示的几种情形进行处理(Guidish等,1985):图3-1对不整合面的不同处理方法示意图(Guidish等,1985)(a)将不整合面视为沉积间断,期间无剥蚀发生,界面上下沉积岩的绝对年龄的差值即为沉积间断的时间。

文章编号:100020747(2006)0120044205柴北缘西部中生界剥蚀厚度恢复及其地质意义黄捍东1,罗群2,王春英3,姜晓健4,朱之锦4(1.中国石油大学(北京)资源与信息学院CN PC物探重点实验室;2.中国石油大学(北京)石大博创复杂油气藏技术开发中心;3.山西省第三地质工程勘察院;4.中国石化胜利油田公司孤岛采油厂)基金项目:国家重大基础研究发展规划“973”项目“中国典型叠合盆地油气聚散机理与定理研究”(61999043310);中国博士后科学基金(PX060696)摘要:恢复剥蚀过程和剥蚀量对研究沉积盆地的埋藏史、构造演化史、热史等均具有十分重要的意义。

柴达木盆地北缘西部中生界曾遭受剥蚀,剥蚀量大小关系到对整个柴北缘油气勘探潜力的正确评价。

重点采用地震剖面法、镜质体反射率法,结合物质平衡法、声波时差法等多种方法,估算了柴北缘中生界剥蚀厚度,在此基础上恢复了柴北缘主要烃源岩成熟演化过程,结果表明:柴北缘的油气运聚成藏事件主要发生在第三系沉积过程中,在此前没有大规模的生排烃和油气运聚成藏事件发生,由此得出柴北缘具有较大油气资源潜力的结论。

图8参10关键词:柴北缘;剥蚀量;恢复;地震剖面;镜质体反射率中图分类号:TE132.1 文献标识码:AMesozoic group denudation recover and its petroleum geologicsignif ications in the w est Q aidam B asinHUAN G Han2dong1,L UO Qun2,WAN G Chun2ying3,J IAN G Xiao2jian4,ZHU Zhi2jin4( PC Key L aboratory of Geop hysical Ex ploration,Facult y of N atural Resource and I nf ormation Technolog y,China Universit y of Pet roleum,B ei j ing102249,China;2.S hi dabochuang Technique Development Center ofCom plex Oil and Gas Reservoi r,China Universit y of Pet roleum,B ei j ing102249,China;3.T hi rd Geologic Project Ex ploration I nstitute of S hanx i Province,S hanx i030620,China;4.Gudao Oil Plant,SL O F,S inopec,S handong053306,China)Abstract:There was common denudation in the Mesozoic group in the west of north Qaidam Basin,the denudation quantity played a big role in the correct evaluation of petroleum exploration potential of the whole research region.The authors estimated the Mesozoic stratigraphy denudation thickness and recovered the thermal evolution history of the main source rock by using the"seismic profile method","R o method","matter balance method",and"sonic2time method".The study indicates that the hydrocarbon migrating and accumulating events mainly occur in the Tertiary,there are no huge scale hydrocarbon generating and petroleum migrating,accumulating events before the Tertiary in the study region.There is good petroleum resource potential in the west of north Qaidam Basin.K ey w ords:north Qaidam Basin;denudation thickness;history recovering;seismic section;“R o”value1问题的提出柴达木盆地北缘(后文简称柴北缘)最重要的烃源岩是中、下侏罗统的湖相泥质岩和含煤地层[123]。

三江盆地绥滨坳陷白垩纪地层剥蚀厚度恢复

王朋岩;徐全

【期刊名称】《大庆石油地质与开发》

【年(卷),期】2008(027)003

【摘要】三江盆地绥滨坳陷地质历史时期曾经历了多期剥蚀作用,其中白垩纪至古近纪期间的剥蚀作用面积大、作用强,造成坳陷内地层大面积抬升剥蚀,地温降低,影响到油气的生成和排出.采用孔隙度法、镜质体反射率法和成熟度反演法分析绥滨坳陷南部和北部的剥蚀量,3种方法相互验证结果显示坳陷北部滨1井要比坳陷南部滨参1井经历了更大的剥蚀过程,相比之下,南部地区更有利于油气的形成和聚集.【总页数】4页(P5-8)

【作者】王朋岩;徐全

【作者单位】大庆石油学院,地球科学学院,黑龙江,大庆,163318;大庆石油学院,地球科学学院,黑龙江,大庆,163318

【正文语种】中文

【中图分类】TE121.3+4

【相关文献】

1.三江盆地绥滨坳陷原型盆地恢复及致密砂岩气勘探方向 [J], 王洪伟

2.三江盆地绥滨坳陷"滴道组"与东荣组地层及沉积相研究 [J], 陈秀艳;刘招君;陈永成;何玉平;王伟涛;王世辉;杨建国

3.济阳坳陷中生代地层剥蚀厚度、原始厚度恢复及原型盆地研究 [J], 李伟;吴智平;周瑶琪

4.渤海湾盆地济阳坳陷沙四段和孔店组地层剥蚀厚度恢复 [J], 韩用兵;王良书;刘绍文

5.三江盆地白垩纪-第三纪地层剥蚀厚度恢复研究 [J], 孟庆龙;薛林福;滕菲;陈长伟;徐兴科

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

古地貌恢复方法介绍古地貌恢复是盆地分析的一项重要内容。

一般认为,古地貌是构造变形、沉积充填、差异压实、风化剥蚀等综合作用的结果,特别是构造运动,往往导致盆地面貌的整体变化,是其中最大的影响因素。

前人对古地貌恢复进行了较为深入的研究,无论是思路上还是方法上,都有过大胆的尝试,业已形成了丰富的方法和理论,一般主张从构造恢复和地层厚度恢复两个方面着手。

目前已有很多专业的软件投入使用,这给古地貌恢复带来了很大的便利。

但是由于地质条件尤其是构造条件的复杂性和多变性,古地貌恢复仍有很长的路要走。

§构造恢复2.1.1 构造恢复现状在盆地的演化过程中,正是由于基底沉降才使盆地得以形成和发展。

自Sleep 研究得出大西洋被动大陆边缘的基底沉降随时间的变化符合指数函数规律后,基底沉降分析已成为大陆边缘和板内张性盆地成因研究的重要途径。

实际上,基底沉降由构造沉降和负载沉降两部分构成。

构造沉降由地球动力作用引起,负载沉降则是指当构造沉降发生之后形成的盆地空间被沉积物充填时,沉积物本身的重量又使基底进一步下沉而形成被动增加的沉降。

因此,从基底沉降中剔除负载沉降即为构造沉降。

据现有研究成果,引起沉积盆地沉降的主要机制有均衡(Airy,1855)、挠曲[5]和热沉降[6],[7],[8]三种。

其中均衡模式基于阿基米德(Archimedes)原理,认为岩石田没有任何弹性,各个沉积柱间相互独立运动,故又称为点补偿模式或局部均衡模式。

挠曲模式也基于阿基米德原理,但把基底对负载的响应看成材科力学中受力弯曲的弹性板,认为其均衡补偿不仅发生在负荷点,而且分布在一个比较宽的范围之内,又称为区域均衡模式。

热沉降模式认为热效应导致岩石圈发生沉降,因为岩石圈增温快(如岩浆侵入),冷却则慢得多,而冷却岩石的密度和浮力比炽热岩石的低。

一般地,由热机制导出的沉降分初期快速沉降(由于岩石圈变薄)和后期快速沉降(由于岩石圈冷却收缩)2个阶段,McKenzie(1978)称早期为初始沉降,晚期为构造沉降。

鄂尔多斯盆地地表剥蚀厚度恢复综述仲圆【摘要】对适用于鄂尔多斯:盆地的各种剥蚀厚度的恢复方法进行综合分析,来恢复鄂尔多斯盆地地表剥蚀厚度.综合比较得出,运用镜质体反射率法,同时结合泥岩压实趋势外推法和地层对比法是目前恢复鄂尔多斯盆地地表剥蚀厚度较科学较准确的方法.%This paper gives an analysis of the methods of restoring the erosion thickness of the Ordos Basin. Based on the comparison, we find that the methods of combining Ro, acoustic transit time, compacted mudstone and the correlation of strata prove to be scien【期刊名称】《西安文理学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(014)003【总页数】5页(P103-107)【关键词】鄂尔多斯盆地;地袭剥蚀;埋藏史;剥蚀厚度【作者】仲圆【作者单位】西安文理学院学报编辑部,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TE121.1在对鄂尔多斯盆地油气藏的研究过程中,沉降埋藏史是非常重要的研究前提,随着研究的不断深入,在对关于鄂尔多斯盆地沉降埋藏史及剥蚀厚度资料的收集整理时,笔者发现,在同一地区,得到的关于地层埋藏厚度和地表剥蚀厚度有很大差异,原因在于不同的研究学者在分析其埋藏史及剥蚀厚度时,使用的恢复剥蚀厚度的方法各不相同.而各种恢复剥蚀厚度的方法又有各自的优缺点,因此,找出更适合鄂尔多斯盆地地表剥蚀厚度的方法,对于更好地研究鄂尔多斯盆地的沉降埋藏史及对油气藏的影响,是很有益的.本文就是针对一直以来鄂尔多斯盆地恢复地表剥蚀厚度的一些常用方法进行分析比较.在沉积盆地形成演化过程中,地层剥蚀现象是常见而且很重要的地质现象.剥蚀的强度以及剥蚀的厚度对盆地内的油气运移、聚集和保存都会产生重要的影响[1].构造变动、沉积环境变化是地壳运动的必然结果,剥蚀厚度的强度和地区的差异能够比较准确地还原当时的构造环境.地层的岩性特征、古气候条件等因素也会影响剥蚀厚度的大小.在地层抬升过程中,沉积物的岩性特征、排液作用、岩石及流体的埋藏特征、内部断裂及裂缝特征和周围的地温场、压力场等都将发生改变,剥蚀量的大小无疑与这种改变程度密切相关.因此,剥蚀厚度的恢复成为盆地埋藏史、沉积发育史与构造变动研究的重要内容[2].但由于构造运动的复杂性,使得地层剥蚀厚度恢复有很大难度.地层剥蚀厚度的恢复在多个地质分支学科中都有着重要意义.目前,恢复地层剥蚀厚度的方法主要有地层对比法、磷灰石裂变径迹法、泥岩声波时差法、镜质体反射率(Ro)法、地震剖面解释法、泥岩压实趋势外推法、地热指标法、沉积速率分析法、流体包裹体法、宇宙成因核素分析法、波动分析法等.这些方法各有其优缺点.必须结合具体研究区的沉积背景和地层埋藏特点,根据实际资料情况综合分析,筛选合适的方法使用.图1 鄂尔多斯盆地埋藏史鄂尔多斯盆地是典型的沉降-抬升型盆地鄂尔多斯盆地沉降埋藏史见图1所示,盆地内沉积大量的第四纪黄土,受后期的风化剥蚀作用形成起伏强烈、沟壑纵横的地形.对剥蚀后残余地层厚度初步估算来看鄂尔多斯盆地在三叠纪末期、中侏罗世和侏罗纪末有短期的抬升剥蚀,所造成的剥蚀量较小,白垩纪末期发生了全盆地最强烈的一期抬升剥蚀事件,剥蚀厚度最大达到2 000 m[3].通过野外露头分析及岩心资料比对,运用可行性方法进行综合分析,通过镜质体反射率法并结合泥岩压实趋势外推法,以地层对比法为主来估算地层的剥蚀量较为科学.1 地层对比法地层对比法以地层的有规律递变为前提,将某一被剥蚀的岩性层段与周围未被剥蚀的地层进行对比,得出被剥蚀岩层的厚度.根据不同研究区自身的特点,进而对具体的操作步骤进行规划,最终保证估算结果的准确性和有效性.陈瑞银对鄂尔多斯盆地范围内范围较广、深度较大、资料相对齐全的若干钻井进行比对分析,依据主要沉积方向做出了分布相对均匀的17条剖面[4],然后计算出地层剥蚀前的地表特征:在鄂尔多斯盆地西部环县一带为白垩纪沉积中心,而后期盆地范围内白垩系普遍遭受剥蚀,剥蚀强度由东到西逐渐减弱,研究区内不存在未剥蚀区.鄂尔多斯盆地内环县镇原一带,适用泥岩压实趋势外推法确定剥蚀前的地表高度,其白垩系地层保存较完整,白垩系顶部剥蚀面以上再沉积地层仅10 m.根据研究区地层的沉积环境以及沉积体系等因素变化规律,将靠近剥蚀面且沉积体系相似的地层段进行延伸,再结合上推至地表的声波时差值,可获得白垩纪地层剥蚀量为370 m[2].其他3期剥蚀事件的剥蚀量估算也可通过此方法进行.根据地层对比法原理,在剖面上分析残余地层的小层厚度在侧向上的变化规律,获得任一点和基准井这两点的小层厚度差值与距离的变化率.剥蚀厚度与该地层在基准井处的厚度差值,可通过未剥蚀地层的厚度差随距离的变化率乘以两基准点之间的距离求得,该变化率在同一环境的稳定沉积地层组内具有相似性.该井位的地层剥蚀量也就得到了.依据以上方法和步骤,得到了研究区内的地层剥蚀量.要验证估算结果的可靠性,需应用不同方法对研究区地层剥蚀量进行估算,对比结果的异同.2 镜质体反射率法镜质体反射率反映的是有机质在整个受热地质历史中的最大古地温信息,具有不可逆性.镜质体反射率是镜质体表面反射光与入射光的比率,地质学上采用油浸物镜下测得的反射率Ro来表示.镜质体反射率主要受温度和加热时间的影响,在正常情况下Ro值随深度的变化是连续的、渐变的,但有时会发生突变,出现这种异常情况的原因有多种,如沉积岩中再循环的镜质体中有局部热源,地层的缺失等[3].镜质体属于Ⅱ型干酪根,在受热过程中会裂解产生H2O,CO2和一些烃类组分.对于镜质体反射率的测定,首先是将岩石样品制成光片,再进行抛光处理,如果岩石样品中有机碳含量很低,需将有机质浓缩制成干酪根,用树胶粘结,再抛光,最后用显微光度计测定其光面的镜质体反射率值.Wallace G.Dow于1977年提出在半对数直角坐标系下,利用实测的镜质体反射率(Ro%)与其应深度(H)的线性相关关系来估算地层剥蚀厚度.Wallace G.Dow方法的应用已相当广泛,但在实际工作中发现一些问题:地层在经历了一次抬升剥蚀后再次沉积时,Ro值在剥蚀面上下紧临剥蚀面的地层中存在明显差异,其差别反映剥蚀量的大小,但如果进一步沉积,剥蚀面以上的镜质体反射率会因初始值较小而增长较快.而剥蚀面以下的镜质体反射率因遭受过较高的温度,其增长速度相对缓慢,二者的Ro值逐渐趋于接近.因此,从理论上说,这种方法求得的只是研究区内地层剥蚀量的最小值.通过镜质体反射率恢复地层剥蚀厚度,一般是通过H-logRo%的线性相关关系.其可靠程度受到研究人员对研究区沉积埋藏史、区域构造史、有机质的热演化史以及热事件史等地质问题的掌握程度的制约;与此同时,测量仪器的精准度和技术条件的优越性也会对镜质体反射率的测定有一定影响.对于连续沉积的地层,其地层埋深(H)和镜质体反射率(Ro)在半对数直角坐标系中为线性相关关系.因此,在热史记录没有被再沉积地层破坏而保留有原来的沉积记录的正常沉积地层,可以利用Ro资料恢复地层剥蚀厚度.但是,在有热异常如岩浆体侵入、火山活动等的构造活动的情况下,利用Ro资料恢复地层剥蚀厚度前,必须剔除由于热异常使Ro受到影响而偏离正常趋势线的点.任战利研究认为鄂尔多斯盆地受中生代晚期隐伏岩浆侵入而形成的构造热事件[5]的影响,盆地早古生代—中生代早期地温梯度一直下降,中生代晚期急剧增高,新生代又发生回落. 在地层剥蚀厚度恢复中,仅考虑剥蚀界面上下镜质体反射率差值的作法是不充分的.陈增智根据有机质演化原则,结合地层埋藏史,全面考虑剥蚀界面上下镜质体反射率的绝对值和相对值[6],充分考虑到地层剥蚀前后有机质的演化历程,能较真实地还原当时地层抬升剥蚀的原型.当一构造层Ro数据点与上覆构造层之间存在间断性的跳跃,而当这种间断性确实是由于地层剥蚀而产生的不整合面所引起时,可用镜质体反射率(Ro)资料恢复地层剥蚀厚度.镜质体反射率法在本质上是要首先求得较完整的古地表地层的位置,再结合不整合面的位置进而求得剥蚀厚度.将H-logRo%线段外推时,应直接外推至其在古地表的边界条件而找到古地表,寻找被剥蚀的下伏构造层,直接使用本构造层未被补偿的Ro数据来求取,我们根据深度随Ro的变化规律,获得鄂尔多斯盆地鄂1井的白垩纪地层剥蚀量为1 031 m.图2 不同方法得到的鄂尔多斯盆地白垩纪末剥蚀厚度3 不同方法的估算结果对比镜质体反射率法估算的地层剥蚀量是被剥蚀地层剥蚀前最大沉积厚度时的值;而地层对比法是根据地层压实程度较高地层在埋藏深度较大的地区上的厚度在侧向上外推的结果,得出地层对比法估算的剥蚀量是经过早成岩作用阶段压实后沉积颗粒的厚度;二者之间存在一定的差异见图2.原则上这两种计算方法得出的结果应该相差不大,但地层对比法获得的剥蚀厚度其结果的精确度主要受基准井所确定的古地表厚度的准确性的影响;而H-logRo%法计算的剥蚀量值与地表Ro的值有很大的相关性,Ro值每变动0.01%便会造成剥蚀量值50~150 m的变化幅度[7].由此可以得出:若两方法计算得出的结果其差异在150 m的范围内,最后的结果应以地层对比法的结果为准,因为地层对比法对于基准井的资料可靠性更高;若是两种计算方法获得的结果差别大于150 m,则应考虑两种方法在各自分析时采用的原始资料的可靠性和准确性,也不能排除实际操作中的错误、疏忽大意等原因.根据对实际地质背景条件的分析,我们选用陕参1井和伊蒙隆起带的鄂1井的剥蚀厚度曲线(见图3,图4所示),根据镜质体反射率所得到的白垩纪末剥蚀厚度得到陕参1井的剥蚀厚度为920 m,验证地层对比法估算的结果可靠性.研究区残余的白垩系的砂地比为60%,白垩系初始沉积物的孔隙度为50%,残余地层顶部现今地层的孔隙度为20%,考虑到地层埋藏压实效应,依据上述参井资料,推算出鄂尔多斯盆地陕参1井白垩纪末的剥蚀量为1 000 m,鄂1井处为987 m.最后得出,应用镜质体反射率方法得出的鄂尔多斯盆地陕参1井和鄂1井的剥蚀厚度结果(920 m,1 031 m)和运用地层对比法估算得到的陕参1井和鄂1井两处的白垩纪末的剥蚀量经过压实校正后的值(1 000 m,987 m)非常相近,表明我们采用多方面因素相结合的方法估算剥蚀量的结果可信.图3 陕参1井剥蚀厚度图图4 鄂1井剥蚀厚度图利用本文所采用的几种方法的估算结果与其他研究者的结果相比较,白垩系遭受剥蚀的地区分布和强度在盆地西部镇原、庆阳地区相似,在其他大部分地区存在一定的差异,在盆地东部地区,剥蚀厚度较西部大,存在差异的原因在于:由于鄂尔多斯盆地本身的地质条件,造成其获得的地震资料有很大限制;而且其中存在几期地质热事件,所以对于地热指标的应用有很大误差;包裹体方法也有其局限性;同时盆地范围的声波时差信息不能完全反映历史时期被剥蚀地层沉积时的环境和状态.而且由于大部分地区的白垩系岩层少而薄,没有考虑它给声速读取带来的影响和分段现象所带来的误差,导致泥岩压实趋势线方法估算的剥蚀量偏高偏低的不确定性.在没有进行全区系统对比校正的情况下,通过单井的测量来估算剥蚀量,难以保证其结果的准确性.本文所采用的镜质体反射率法和地层对比法所获得的白垩纪末地层剥蚀厚度经过比较,结果相近,能够全面的反映鄂尔多斯盆地白垩纪末的地层剥蚀状况,较为合理.通过上述几种地层剥蚀量的估算结果,进行综合分析比较后,在平面上可以勾绘出鄂尔多斯盆地各个时期地层遭受剥蚀的特征.(1)三叠纪末,盆地西南部经历了较为强烈的剥蚀,为盆地最强剥蚀区.在庆阳、镇原、环县等西南地区,地层最大剥蚀量达到400 m,靖边以东地区地层剥蚀量较小,一般在100 m以下.三叠纪末,盆地延长组顶部遭受剥蚀的强度不大,但由于早侏罗世古河道的下切作用,使得延长组吴旗—庆阳地区被切割,剥蚀量增大,残余地层相对减薄.(2)中侏罗世末期,延安组遭受剥蚀,但地壳抬升使地层遭受剥蚀的强度不大,最大剥蚀区位于镇原—庆阳—甘泉以南地区,最大剥蚀量为250 m;剥蚀量最小的地区位于盐池西北部,剥蚀量普遍低于100 m.(3)侏罗纪末期发生了以芬芳河组和安定组遭受剥蚀为特征剥蚀事件.富县—横山以东地区为强剥蚀区,剥蚀量为200~320 m.庆阳、子长地区为中度剥蚀区,剥蚀量为150~250 m.盐池以东地区剥蚀量小于150 m,为弱剥蚀区.(4)白垩纪末期鄂尔多斯盆地经历了中生代以来强度最大的一期剥蚀事件,盆地总体抬升,遭受风化剥蚀,某些地区甚至剥蚀到三叠系上统.目前下白垩统残存的一般少于100~1 400 m,东部残存厚度小,西部残存厚度较大,剥蚀量由西向东逐渐增大,东南部剥蚀量大于西北部,剥蚀厚度范围广,可达100~2 000 m.综上所述,自延长组沉积以来盆地具有依次以西部、南部、东南和东部为中心的差异抬升并遭受剥蚀的演化特征.鄂尔多斯盆地经历的白垩纪末开始的地层剥蚀事件最为强烈,地层剥蚀量最大,早侏罗世发生的剥蚀事件由于古河道的下切,造成该阶段的剥蚀量局部较多,其他三个时期的剥蚀强度相对较弱.剥蚀事件反映了不同时期地壳抬升的强度和程度.4 结论鄂尔多斯盆地不同构造部位遭受剥蚀程度不尽相同.总体来看,除东部外,周边剥蚀量比较大,内部剥蚀相对较小.在东西方向上,东部比西部剥蚀量大;在南北方向上,北部比南部剥蚀量大.白垩纪末期发生了鄂尔多斯盆地自三叠纪以来最强烈的一期全盆抬升剥蚀事件,造成盆地中东部最高达2 000 m的剥蚀量,其他发生在三叠纪末期、中侏罗世和侏罗纪末期等3期剥蚀事件相对较弱,其剥蚀量范围分别为:0~400 m、0~250 m、0~320 m.鄂尔多斯盆地自三叠纪以来的埋藏过程表现为一掀斜构造演化过程,其演化机制可能与区域上华北克拉通地块的构造场有密切关系,它本身有着复杂的沉积埋藏史和构造演化过程,并非简单的稳定克拉通盆地.盆地内部发生的多期抬升剥蚀作用及复杂的埋藏演化过程影响着油藏、气藏、煤及铀矿等多种矿产资源的赋集及储存规律.中生代的高地温梯度及构造热事件可能也与盆地多期抬升剥蚀有关.由此模拟得到三叠系烃源岩在晚侏罗世或更早时期成熟,但掀斜构造演化过程没有改变油气运聚的整体方向,盆地东南部地区为有利的油气运聚指向带.根据鄂尔多斯盆地自身的沉积埋藏史特点和构造演化规律,结合已有的研究资料,充分利用各种恢复剥蚀厚度的方法的优势与特长,相互补充,相互结合才能获得更加可靠和准确的埋藏史结果和剥蚀厚度数据.[参考文献][1]仲圆.地壳抬升对地下流体及岩石的影响[J].西安文理学院学报:自然科学版,2010,13(4):102-106.[2]陈瑞银,罗晓容,陈占坤,等.鄂尔多斯盆地中生代地层剥蚀量估算及其地质意义[J].地质学报,2006,80(5),685-693.[3]何自新.鄂尔多斯盆地演化与油气[M].北京:石油工业出版社,2003. [4]陈瑞银,罗晓容,陈占坤,等.鄂尔多斯盆地埋藏演化史恢复[J].石油学报,2006,27(3):43-47.[5]高胜利,任战利.鄂尔多斯盆地剥蚀厚度恢复及其对上古生界烃源岩热演化程度的影响[J].石油与天然气地质,2006,27(2):180-185.[6]陈增智,柳广弟,郝石生.修正的镜质体反射率剥蚀厚度恢复方法[J].沉积学报,1999,17(1):141-144.[7]佟彦明,宋立军,曾少军,等.利用镜质体反射率恢复地层剥蚀厚度的新方法[J].古地理学报,2005,7(3):417-424.。

南堡凹陷不整合类型及剥蚀量恢复彭清华;周江羽;蒋少斌;王玉梅;马月琴【摘要】南堡凹陷经历了多幕拉张沉降和抬升剥蚀旋回演化历程,形成了6个区域性的不整合,按形态和成因可划分为平行不整合和削截不整合2大类;新生界底部、沙一段底部、东营组底部、馆陶组底部不整合为构造削截不整合;石炭系底部、中生界底部不整合为平行不整合.研究区不整合对油气成藏的控制作用主要表现在储集层改造、充当油气运移通道、封盖性等3个方面.利用镜质体反射率趋势线法对高尚堡地区东营组剥蚀量进行了恢复,结合泥岩声波时差和地层对比法,恢复了南堡凹陷其他地区东营组的剥蚀量.研究发现南堡凹陷东营组的剥蚀强度大致可分为2个区:东北部的强剥蚀区和中北部的弱剥蚀区.总体上,南堡凹陷东营组普遍遭受剥蚀,构造高部位剥蚀量大,中心凹陷区域剥蚀量小.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2013(034)006【总页数】4页(P657-660)【关键词】黄骅坳陷;南堡凹陷;不整合类型;油气成藏;剥蚀量;镜质体反射率【作者】彭清华;周江羽;蒋少斌;王玉梅;马月琴【作者单位】中国地质调查局成都地质矿产研究所,成都610081;中国地质大学资源学院,武汉430074;中国石油新疆油田分公司监理公司,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田分公司实验检测研究院,新疆克拉玛依834000;中国石油新疆油田分公司实验检测研究院,新疆克拉玛依834000【正文语种】中文【中图分类】TE112.422南堡凹陷是一个勘探程度较高的地区,寻找常规油气藏的难度越来越大,与不整合有关的非构造油气藏勘探的重要性愈发突显,而不整合与剥蚀量研究是搞好非构造油气藏勘探的关键。

笔者综合运用地震、测井、钻井等资料,重点分析了南堡凹陷不整合类型与东营组在凹陷不同部位的剥蚀量及其对油气成藏的控制作用,探讨了剥蚀量的分布特征,旨在为该区油气勘探提供依据。

1 地质概况南堡凹陷位于黄骅坳陷最北端,处于黄骅坳陷、燕山褶皱带的结合部位,面积约1 932 km2,凹陷为西南庄断裂、柏各庄断裂、沙北断裂3条边界断裂所围限,主要包括拾场次凹、柳南次凹、林雀次凹、曹妃甸次凹4个负向构造单元和高尚堡构造带、柳赞构造带、老爷庙构造带、北堡构造带、蛤坨—老堡构造带、南堡构造带等6个正向构造单元。

地层剥蚀是多期沉积盆地中普遍存在的现象[1-2],它对沉积盆地中油气的生成、运移和聚集等产生重要的影响。

恢复地层剥蚀厚度是进行地质构造演化史研究的一项很重要的内容,也是进行油气资源定量评价的重要基础工作[2]。

很多地质工作者进行了深入的研究,先后出现了近20种地层剥蚀厚度恢复的方法,比较常用的方法归纳起来有以下5类(图1)。

1 以Wyllie公式为模型计算的方法1.1 测井曲线法基本原理是,正常压实下碎屑岩孔隙度随深度的变化是连续的。

如果我们利用场波测井、密度测井资料或综合解释出的孔隙度曲线观察其变化趋势即可做出有无剥蚀的判断。

目前,人们最常用的是声波时差测井曲线(Magara,1976),一般用于测井曲线质量较高、剥蚀量较大且埋藏较浅时。

在正常压实情况下,页岩压实与上覆的负荷或埋深有关,孔隙度是页岩压实程度的度量,而声波测井资料直接反映了页岩压实程度的大小。

因此,根据正常的压实趋势,应用声波测井资料推算沉积层的压实程度,就可以估算被剥蚀地层的厚度。

它的应用依赖于正确确定地下沉积层的孔隙度-深度和声波传播时间-深度关系。

该方法的缺点是,当剥蚀面再度下沉至大于剥蚀厚度的深度以下时,因压实趋势改变,则无法计算出剥蚀量的大小。

2 地层对比的方法2.1 地层对比法地层对比法是比较传统的恢复剥蚀厚度的方法,即将要恢复剥蚀厚度的地层与邻区未被剥蚀的相同地层进行对比,求出其沉积厚度,除去该地层的残余厚度即可得到地层剥蚀量。

运用地层对比法求剥蚀厚度的原理如图2所示,图中Ⅰ,Ⅱ分别代表地层的深凹处(假设没有剥蚀的地层)和斜坡处(假设有剥蚀的地层)的钻井位,以C组地层为参考地层,即假设C地层在斜坡处没有剥蚀,则深凹处的地层厚度比为:λA=HA/HC其中,HA,HC分别为A地层和C地层在深凹处的厚度。

由地层对比法的原理可以计算斜坡处A地层在斜坡处的剥蚀厚度ΔHA:ΔHA=λA×HC’-HA’其中,HA’、HC’分别为A地层和C地层在斜坡处的厚度。

在同一构造层内,地层的沉积具有继承性和持续性,根据这一特点,可依据保存完整的相邻层厚度比值及下伏层厚度估算上覆层沉积厚度。

若估算值大于上覆残余层厚度,则超出部分为剥蚀厚度,否则,则上覆层未被剥蚀。

3 与古温标有关的方法3.1镜质体反射率(R0)法由Dow,(1977)提出,基本原理是:正常情况下,R0随深度的变化是连续的、渐变的,但有时却发生突变。

出现这种异常情况的原因有多种,地层缺失即是原因之一。

所以,要应用这种方法必须排除断层、岩浆作用等造成R0突变、重复或缺失。

在确定了R0突变是地层剥蚀造成以后,即可根据剥蚀面上、下R0值的差计算被剥蚀的厚度,计算时可采用作图法或解联立方程的办法。

在应用此方法时,还须有足够的R0实测数据,这往往是难以达到的,所以,此法只能应用在研究程度很高的地区,这也就限制了它的广泛应用。

3 . 2 磷灰石裂变径迹分析法磷灰石裂变径迹分析法是近十几年发展起来的恢复沉积盆地热史的一种新方法[1]。

该方法主要建立在磷灰石所含的U238自发裂变产生的径迹,在地质历史时间内受温度作用而发生退火行为这一化学动力学原理基础之上。

在实际应用中,重点是对模型的选择,国内外最常用的模型是澳大利亚的扇形模型[4]。

Ln(ta)=A(r)+B(r)/Tl式中:Ln-地史时期内某时刻的径迹长度,μm;ta-退火时间,s;r=Ln/L0,为退火率,%;L0-原始径迹长度,值约为16.5μm;A(r)-阿伦尼乌斯截距,常量,取值-28.12;B(r)=E(r)/K,E(r)为与r有关的活化能,K为玻尔兹曼常数;Tl-退火温度,K。

依据上述模型计算出恒温状态的退火率和裂变径迹的长度分布,应用最优化方法来求得剥蚀量和剥蚀时间等参数[1](图3)。

注:K-岩石热导率;A-岩石放射性生热率;He-地层剥蚀量;q-热流值;SS-理论值(F)和实际值(P)之间的方差 ;3 . 3 流体包裹体法流体包裹体记载了它们所经历的整个受热地质历史中不同时期沉积物所处的温度、压力等热力学条件的信息。

因此,在连续沉积过程中,捕获的包裹体温度(或压力)与埋藏深度一般呈良好的线性关系;然而,在侵蚀不整合面上下两边的地层中,曲线表现为明显的温度跃变现象(图4a)。

利用此法进行地层剥蚀厚度计算时,需要地表温度这个参数。

根据许多学者的研究,认为第三纪以来可用现今地表温度(Tn)代替[5],一般取20℃。

因此,在温度-深度坐标图上,只要把剥蚀面以下的深度、温度(或压力)对应数值的点用回归方法联结成直线,向上延伸至20℃的温度坐标处,即为古地表温度(To)。

对应于这一温度坐标的标高面也就是古地表面,由地层底面至古地表面的距离即为原始沉积物厚度,而由剥蚀面至古地表面的距离即为地层剥蚀厚度,具体关系见图4。

使用此法进行地层剥蚀量恢复计算时,必须选择同一个阶段形成的包裹体,这样才能得到这个阶段的古地温梯度。

3 .4 宇宙成因核素分析法宇宙成因核素是指来自外层宇宙空间的高能量宇宙射线粒子(包括原生粒子和次生粒子)通过轰击地表及其附近岩石中的矿物的原子核,使其发生核反应而产生的放射性核素[6]。

当宇宙射线穿过地表进入岩石内部时,能量由于核反应和电离损耗而递减,导致核素产生率随深度增加呈指数衰减[7],表达式如下:Px=P(0)exp(-ρx/∧)或Px=P(0)exp(-μx)式中,Px是深度为x 处的宇宙核素生成速率,原子/(g.a);P(O)为岩石表面的宇宙核素生成速率,原子/(g.a);ρ为目标岩石的平均密度,g.cm-3;∧为宇宙射线在岩石中的平均吸收自由程,g.cm-2;μ=ρ/∧为目标岩石的吸收系数,cm-1。

岩石暴露后,剥蚀速率E与其岩石表面稳态宇宙成因核素的浓度N(原子个数/g)成反比关系[1]:E=P(O)∧/N此式求得的E为现今岩石露头表面在由图 3 裂变径迹模拟地层剥蚀量方法框图图 4 包裹体形成温度-埋藏深度图原来地表之下以处暴露到地表的过程中的平均剥蚀速率。

求得剥蚀速率E值后,与剥蚀时间相乘,就可以计算出地层的剥蚀量。

4 沉积速率法4 . 1 沉积速率分析法简单地说,该方法需要两个参数,一是沉积剥蚀时限,二是沉积速率,然后将这两个参数相乘就可以得到剥蚀量。

然而,在获得沉积剥蚀时限这个参数时,还需要知道在这个时限内哪一层段的沉积被剥蚀了。

在计算时,须做出关于剥蚀速率的判别,即剥蚀速率是等于不整合以下岩层的沉积速率,还是等于不整合以上岩层的沉积速率。

因此,合理、准确地求得剥蚀速率就是此法剥蚀量恢复结果准确的关键。

4 . 2 沉积波动过程分析法沉积波动过程分析法(张一伟等,2000)建立在地壳波状运动理论基础之上[8]。

波动过程是指地应力、质点运动、质点状态在地质空间中有规律地转移、扩散的过程。

由于地质体是极不均一的,因此,我们常常接触到的为非线性波动过程。

此法的难点是建立起合适的波动方程,即在详细整理地质资料的基础上,将地层剖面转化成沉积速率剖面,并通过使用频谱分析和周期波叠加理论分解出一系列的周期波,确定出它们的周期、振幅及零相位,并建立它们的波动方程F(t)(图5),现在地层可观测原始厚度为:∫t0tF(t)dtt0为盆地开始生成的时间,t为盆地结束的时问,Ma。

沉积间断地层的剥蚀厚度为:∫t1t2F(t)dtt1为沉积间断开始时间,t2为沉积间断结束时间,Ma。

波动方程F(t),即曲线x(图5),打斜线的直方图代表在剖面上所测得的某些组段的沉积速率。

因为时间对速率积分为沉积厚度(图中直方图之面积),所以曲线x所含的整个面积等于沉积地层的厚度。

在时间1、2沉积了比现在观测要多的沉积岩,部分沉积岩在时间3~4时被剥蚀了。

在时间5时沉积了新的岩层,在时间6时又全部被剥蚀了。

在时间7内沉积的岩层在时间8中剥蚀了剩余的下部岩层(图中用圆点表示的部分)。

它的优点是除了能给出总剥蚀量外,还能详细刻画剥蚀过程的起止时间、剥蚀速率和剥蚀过程[1]。

5 趋势分析法该方法又称地质外推法。

使用该方法的前提是假设剥蚀前岩层的厚度均一或厚度变化均匀。

根据厚度的变化推算剥蚀量。

地层厚度在横向上常有一定的变化规律,根据未剥蚀地层厚度及沉积边界(厚度为零)内插或者根据未被剥蚀的两点地层厚度外插可估算被剥蚀地层厚度(图6)。

该方法有较强的适用性。

6 结论尽管恢复方法多样,却有各自的适用性。

目前,应用较为成熟的地层剥蚀量恢复方法主要有地层对比法、沉积速率法、测井曲线法、镜质体反射率(Ro)法等,它们都具有各自的局限性。

所以,应根据研究区的具体地质特征来选择合适的恢复方法。

同时,对同一研究区,可考虑综合使用多种恢复方法进行相互验证,以期恢复结果更加准确。

参考文献[1] 王毅,金之钩.沉积盆地中恢复地层剥蚀量的新方法[J].地球科学展,1999,14(5):482-486.[2] 李伟.恢复地层剥蚀厚度方法综述[J].中国海上油气(地质),1996,lO(3):167-171.[3] 牟中海,陆廷清,谢桂生等.塔西南地区二叠系剥蚀厚度恢复.天然气工业,21(2):41-43.[4] Lastett G M,Green P F,Duddy I R,etal.Thermal annealingof fission tracksin apatite:a quantitative analysis[J].Chemical Geology,1987,65(1):1-3.[5] 刘斌.利用流体包裹体计算地层剥蚀厚度-以东海盆地3个凹陷为例[J].石油实验地质,2002,24(2):172-180.[6] 陈文寄,计凤桔,王非.年轻地质体系的年代测定(续)[M].北京:地质出版社,1999.[7] 李储华,纪友亮,张世奇等.应用宇宙成因核素10Be和26Al 估算剥蚀面的暴露时间及剥蚀速率和剥蚀厚度[J].石油大学学报(自然科学版),2004,28(1):1-4.[8] 刘国臣,金之钧,李京昌.沉积盆地沉积剥蚀过程定量研究的一种新方法[J].沉积学报,1995,13(3):23-32.。