地方地标建筑现象和特点探究——以台州为例

- 格式:pdf

- 大小:897.26 KB

- 文档页数:2

2021-05基于岭南地标建筑符号的文化创意设计探究◊马文镰张南岭摘要:文章以岭南文化为研究背景,从岭南地标建筑切入,通过分析岭南地标建筑的文化背景和艺术特征,将岭南地标建筑中的外形、精神内涵以及色彩与装饰等元素符号进行概括与提炼,结合现代文化创意设计方法,融入岭南文化特色与精神内核,探讨岭南地标建筑元素在文化创意设计中的可行性和实际的应用价值。

关键词:岭南文化;地标建筑;文化创意设计基金项目:本文系广州市哲学社科规划2020年度课题(2020GZGJ208)研究成果。

地标建筑可以通过其特定造型,唤起人们对当地的文化记忆,哪怕只是衍生于文化创意设计中特定的形象,也可以联想到整个文化系统。

在产品创意设计中,让岭南建筑文化内涵融人日常使用的文化创意产品,可使大众以一种更加轻松、有趣的方式解读岭南地域文化内涵。

岭南建筑与文化创意产业深人结合,无论出于对地域历史文化研究的考虑,还是出于岭南文化创新发展的需要,相对系统地梳理岭南建筑文化渊源及其特质,并在此基础上探讨其创新设计与应用研究,在传承与发扬岭南文化、体现城市地域文化特色、提升城市的知名度等方面,都具有重要启发和实际应用价值。

一、岭南地标建筑的形成与文化符号分析(一)岭南建筑的由来及发展从发展历程上看,岭南建筑文化源远流长,每个时期的建筑各具特色,亦有其代表。

岭南建筑的兴起,归因于中国建筑实践的迅速发展,以及广东地区各式新建筑发展所取得的辉煌成就,岭南建筑也逐渐为人所了解叫然而,从文化层面上讲,岭南建筑承载的岭南文化具有悠久的历史渊源及宽广的地理范围,该文化系统总体呈包容及多元趋势,既具有传统儒家文化特质,又具有较质朴的民族文化气息,还较早受近代传人的西方文化影响,以一种兼容并蓄的姿态立于文化之林。

岭南建筑的形成与岭南地区民俗文化、地理环境、经济发展以及海洋文化等因素有紧密的关系,这些因素共同促使了岭南建筑独特的发展。

对于岭南建筑的整理,从时间维度上来看,大致可以分为古代传统建筑、近现代建筑两个阶段。

中图分类号 TU983 文献标识码 B 文章编号 1003-739X(2024)02-0173-04 收稿日期 2023-10-25摘 要 浙东唐诗之路是一条中华优秀传统文化云集的诗韵线路,绍兴班竹村是这条线路上的一个重要节点,其旅游景观有其自身特点。

笔者以浙东唐诗之路为背景,从旅游景观视角分析班竹村现状,探究浙东旅游景观发展的差异性对待、人文关怀、可持续性保护与发展。

使以班竹村为代表的浙东各地传统文化引领区域旅游景区的景观更具合理性。

关键词 唐诗之路 班竹村 旅游景观Abstrac The road of Tang poetry in eastern Zhejiang Province is a poetic line with excellent traditional Chinese culture. Shaoxing Banzhu Village is an important node on this line, and its tourism landscape has its own characteristics. Based on the Tang poetry road in eastern Zhejiang, we analyze the current situation of Banzhu Village from the perspective of tourism landscape, and explore the different treatment, humanistic care, sustainable protection and development of tourism landscape in eastern Zhejiang. The traditional culture of Eastern Zhejiang represented by Banzhu Village, makes the landscape of regional tourist attractions more reasonable. Keywords The road of Tang poetry, Banzhu Village, Tourist landscape浙东唐诗之路沿线旅游景观现状与对策探究——以绍兴班竹村为例The Countermeasures and Present Situation of Tourism Landscape Along the Tang Poetry Road in Eastern Zhejiang: A Case Study of Banzhu Village in Shaoxing蔡艳华 | Cai Yanhua陈书铭 | Chen Shuming浙东唐诗之路是一条中华优秀传统文化云集的诗韵线路。

台州历史文化特色及产业化研究林晨璐赵萍浙江台州黄岩中学摘要:台州有着非常悠久的历史文化,依山傍海,风景优美,有很多著名的旅游景点,佛道文化、茶桔文化都发展的很好,而由于远离封建王朝统治中心,因此在政治思想方面比较开放,这也就造成台州有着独特的文化特色。

对于台州的社会因素、政治因素、经济因素等进行分析,研究其文化特色,会非常有助于文化实现产业化发展,推动当地的城市化、现代化进行,为当地居民经济带来更多利益,同时对于浙江省国民经济增长的作用也不容小觑。

本文主要是探讨了台州市的历史文化特色,并在此基础上提出了台州文化实现产业化发展的具体策略,希望可以为台州市文化产业发展提供一些参考借鉴。

关键词:台州;历史文化;产业化;特色绪论我国有着悠久的历史渊源,文化底蕴非常深厚,在中华五千年发展历程中已经沉淀下丰富的历史文化内涵。

在当今社会发展中,各个国家也都开始越来越注重文化发展,而我国要想在社会激烈的文化市场竞争中夺取先机,就必须要充分利用好我国的历史文化特色,将传统的思维模式、价值观念以及民俗风情都代代传承下去,并且为我国社会各个领域发展所服务。

由此看来,对于历史文化进行分析探讨,将在很大程度上有助于我们更加准确地把握历史发展规律,掌握我国的民族发展进程以及发展状况,从而就可以以更加理性的态度来传承并发扬我国的优秀历史文化,建立起更加美好的中华民族。

经济与文化之间的联系也越来越紧密,很多地方都在大力弘扬“经济搭台、文化唱戏”的新型发展模式[1]。

台州的历史文化背景非常深厚,并且在我国古代历史中占据着不可忽视的地位作用,在东南沿海地区历史文化进程中的作用也非常突出。

也正因为借鉴历史可以把握未来发展规律,因此对于台州的发展历程以及文化特色进行分析研究,对于台州甚至是整个东南沿海地区的发展都有着非比寻常的意义。

在新时期,面临着更多的发展机遇与挑战,如何更好地将经济与文化结合起来,大力促进区域经济发展,也是我们所亟待研究的问题。

中国传统建筑的地域差异与风格特点中国作为一个历史悠久的国家,拥有丰富多样的传统建筑风格。

由于地理和气候差异,中国传统建筑在不同地域展现出独特的风格特点。

本文将探讨中国传统建筑的地域差异与风格特点,并分析其背后的文化和地理原因。

一、南方传统建筑的特点南方地区的传统建筑以水乡建筑为代表,具有独特的水上特点和明显的层次分明的布局。

典型的建筑物包括江南的园林和福建的土楼。

江南园林注重自然景观的融合,常采用曲径通幽的手法,以小桥流水、假山和花草树木营造出一种富有诗意的环境。

福建土楼作为土家族人的居住地,具有强烈的军事防御功能。

这种围绕着一个中心庭院建造的建筑,既能防止外来入侵,又能满足近亲居住的需要。

二、北方传统建筑的特点北方地区的传统建筑以宫殿和寺庙为代表,具有宏伟壮丽的特点。

例如北京的故宫和山西的木塔都展示了北方建筑的精髓。

故宫作为明清帝王的宫殿,采用了严谨的对称布局和精雕细琢的建筑装饰,表现了封建帝王权力的威严和尊贵。

山西木塔作为佛教寺庙的建筑形式,高耸挺拔,不仅具有实用价值,还展示了北方人民崇高的宗教信仰。

三、西南传统建筑的特点西南地区的传统建筑以藏式和侗族建筑为代表,具有浓郁的民族特色。

藏式建筑在高原地区广泛使用,采用木石结构,厚重稳固,能够适应恶劣的气候条件。

侗族建筑以“老寨楼”为代表,集合了传统居住、储粮、宴会等功能于一体,通过丰富的雕刻和彩绘装饰,展现了侗族人民积极乐观的生活态度。

四、东北传统建筑的特点东北地区的传统建筑以民居和民俗建筑为主,主要的特点是简约朴实和防风保暖。

由于东北地区寒冷的气候,建筑采取了严密的布局和厚重的墙体,以保护居民免受寒冷的侵袭。

典型的例子是位于辽宁的“四合院”,以中心庭院为核心,四周是厚实的墙壁和有限的窗户。

综上所述,中国传统建筑展现出丰富多样的地域差异和独特的风格特点。

南方建筑注重自然景观和层次分明的布局,北方建筑追求宏伟壮丽和严谨对称,西南建筑彰显民族特色和功能性,东北建筑强调简约朴实和防风保暖。

浙江省中文导游词:台州市介绍台州是中国黄金海岸线上一个年轻的滨海城市,位于浙江沿海中部,上海经济区的最南翼。

台州市中心处东径122度,北纬28度,属亚热带季风气候型。

市区设椒江、黄岩、路桥3个区。

下辖临海、温岭两市,玉环、天台、仙居、三门4县。

全市陆地面积9411平方千米,海洋面积8万平方千米,人口546万。

其中市区面积1536平方千米,人口140万。

台州历史悠久,是江南翼龙化石的发现地和五千多年前新石器时代的下汤文化的发祥地。

秦始皇统一中国后设立回浦乡,汉朝(公元前85年)设立回浦县,三国时期(公元257年)置临海郡,唐朝(622年)起称台州市。

新中国建立后一直以行政公署建制,1994年8月经国务院批准设立台州市。

台州兼得山海之利,历就有”海上名山”之美称。

台州是浙江粮食的主要产地之一。

是中国第一个水稻亩产超千斤、超两千斤的地方。

台州也是中国主要的水果之乡,名果黄岩蜜桔和玉环文旦中外驰名。

台是中国主要渔区之一,拥有辽阔富饶的东海渔场,渔业产量居浙江首位。

台州经济发达,市场繁荣,是中国股份合作制的发源地。

改革开放20年来,台州人民思想解放,艰苦创业,开拓进取,寻找到一条适合市情的发展经济之路,初步建立起有特色的社会主义市场经济格局,使一个比较落后的纯农业地区较快地完成了工业化的初期阶段,进入沿海经济较发达城市行列。

台州交通便捷,通信先进。

海门港历来是对外交往的重要口岸,公元230年最早开通大陆与台湾的航线。

今天的台州,拥有港口、机场、104国道、沿海高速公路,已初步建成海陆空立体交通体系。

台州自古学风兴盛,为文化之邦。

民风淳厚,社会安定。

山海风光秀丽,名胜古迹众多。

教育科技发达,人才辈出。

物华天宝,为中国黄金海岸带上的富庶之地。

1999年,经国务院批准,台州市确定为浙江省城市化格局中的大城市和一级经济亚区中心。

2000年,台州市委、市政府提出了“发展大工业、开发大港口、构筑大交通、建设大城市”的战略目标,把台州定位于繁荣、文明、优美的现代化港口大城市。

台州概况浏览:530次时间:2012-5-7发布:管理员城市区位台州是中国黄金海岸线上一个年轻的滨海城市,位于浙江沿海中部,上海经济区的南翼。

台州市中心处东经122度,北纬28度。

台州全市人口578万,市区设椒江、黄岩、路桥3个区,下辖临海、温岭两市,玉环、天台、仙居、三门4县。

全市陆地面积9411平方千米,海洋面积8万平方千米。

山奇水秀、风光旖旎台州自古以“海上名山”著称,仙山碧海美不胜收。

台州海岸曲折,山奇水秀,风光旖旎。

共有自然景观和人文景观124处,其中有世界地质公园、国家级旅游风景名胜区、全国4A级旅游区(点)、国家级地质公园、国家级森林公园等10多个。

民营经济转型升级台州是中国股份合作经济的发祥地,是中国民营经济创新示范区。

台州经济机制灵活,民间资金丰厚,市场繁荣发达。

1982年6月,中国第一家经工商注册的股份合作制企业温岭县牧屿牧南工艺品厂在台州诞生。

经过20多年的奋斗,民营经济不断发展。

民营经济占台州经济总量的95%以上。

台州现有民营工业企业8万多家,涌现出了吉利、星星、华海、飞跃、宝石、苏泊尔、中捷等一批著名的民营企业。

著名经济学家吴敬琏来台州考察后说:“在台州一带,看到了中国经济发展的最亮点。

”台州经济的快速发展被经济学界称为“台州现象”。

2009年,台州被浙江省确定为省级民营经济创新发展综合配套改革试点城市。

2010年,台州共有上市企业23家,融资160亿元,其中中小板上市企业数量在全国地级市中居第二位。

台州海洋经济2011年3月,国务院正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》,台州是示范区的重要组成部分。

台州以丰富的海洋资源为依托,以760平方公里沿海产业带及近岸海域为主战场,以项目化推进为抓手,加快沿海开发,加速沿海崛起,构筑台州发展新优势,引领台州走向滨海新时代。

独特的产业竞争力台州产业聚集程度高,目前已形成了极具地方特色和较强竞争力的块状经济和产业集群。

科技创新力和品牌竞争力不断增强,共有23家上市公司,拥有工商认定的19件中国驰名商标、19个中国名牌产品、273个浙江名牌产品,3个国家地理标志产品,有78个工业品市场占有率居全国第一。

浙南浙北饮食文化差异成因探究——以台州、嘉兴为中心摘要:随着疫情防控政策的放开,短途周边游率先回暖。

本文以台州、嘉兴为重点考察对象,探究自然地理、社会经济、历史文化、饮食习惯等因素对浙南浙北饮食文化差异形成的影响。

以此为嘉兴“饮食+文旅”经济的发展提供借鉴,推动嘉兴持续向“两个率先”奋进。

关键词:浙南浙北;饮食文化;差异;成因;一、引言目前,我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”。

疫情防控措施以及出行层面管控要求的放宽,国内旅游业开始逐步复苏,短途周边游、自驾游率先回暖。

饮食文化是一个城市重要的文化特质与象征,受到诸多因素的影响。

不同的地理环境、气候条件、社会经济发展水平、历史文化等都会对饮食文化造成影响。

因此,以台州、嘉兴为中心,探究浙南浙北饮食文化差异的成因,对于挖掘嘉兴地区的饮食文化特色与内涵,打造独具嘉兴特色的“饮食+文旅”经济发展新模式具有重要的现实意义。

二、浙南浙北饮食文化差异的成因探究1、自然地理原因浙江省地处亚热带中部,属季风性湿润气候,然而,浙江南北地区在地形方面却有很大差异,浙南地区广布山地、丘陵,浙北地区则主要以平原为主。

台州市依山面海,地势由西向东倾斜,大致构成“七山一水二分田”的结构特征。

[1]台州市地理环境的多样性造就了台州市独特的饮食文化和风味,“一方水土一方菜”的特点在台州市内彰显。

沿海一带的台州人民更青睐海鲜菜,如玉环的“鱼皮馄饨”和三门的“酒煮青蟹”等吃食,都将海鲜元素融入到日常饮食中。

而台州平原一带对菜肴品质要求相对较高,形成了别具一格的“沿海平原风味菜”,尤以温岭的“家烧鲤鱼”、椒江的“姜汁炖蛋”等菜肴为代表。

另外,台州山区也形成了独具特色的“山区风味菜”,“天台国清素斋”“仙居八大碗”等菜肴都充满了浓厚的乡土气息与地方山区特色。

嘉兴位于杭嘉湖平原腹地,田、地、水交错分布,形成“六田一水三分地”的布局。

人民旱地栽桑、水田种粮、湖荡养鱼,丰富的物产为美食的发展奠定了基础。

台州历史文化的背景、特色及产业化研究

叶哲明

【期刊名称】《台州学院学报》

【年(卷),期】2000(022)001

【摘要】台州三面环山,一面濒海,以山海风光见重于东南.台州文化尤以佛道文化、山水文化、茶桔文化等著称,在东南沿海的文化发展史中有着重要的地位和影响.其

植根于社会、政治、经济诸因素,值得认真发掘,继承发扬,并推向城市化、现代化的建设事业.

【总页数】6页(P85-90)

【作者】叶哲明

【作者单位】台州师专社科系教授,临海,317000

【正文语种】中文

【中图分类】G1

【相关文献】

1.台州历史文化特色及产业化研究 [J], 林晨璐;赵萍

2.历史文化背景下徐州特色小镇发展研究 [J], 于文希;吕倩

3."一带一路"背景下四川传统特色小吃的产业化发展策略研究——以成都为例 [J], 徐培; 吕燕

4.国家历史文化名城创建背景下地方特色文化对外传播研究——以衡阳市为例 [J], 李广伟; 蒋柿红

5.国家历史文化名城创建背景下地方特色文化对外传播研究--以衡阳市为例 [J], 李广伟;蒋柿红

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第1篇一、前言临海市位于浙江省东南部,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

为了深入了解临海的文化特色,提升自身文化素养,我们组织了一次文化社会实践考察活动。

本次考察旨在通过对临海的历史遗迹、非物质文化遗产、民俗文化等方面的实地调研,了解临海文化的传承与发展,为弘扬中华民族优秀传统文化贡献力量。

二、考察内容1. 历史遗迹(1)临海古城墙:临海古城墙是临海市的标志性建筑,始建于南宋,现存城墙全长约7.5公里。

我们参观了古城墙,了解了其历史背景和建筑特色,感受到了临海古城的厚重底蕴。

(2)江南长城:江南长城位于临海市东南部,全长约10公里,是明代抗倭的重要军事设施。

我们沿着长城游览,了解了其历史地位和建筑风格,为我国古代军事防御体系留下了深刻印象。

2. 非物质文化遗产(1)临海越剧:越剧起源于南宋,流行于江浙一带,被誉为“中国第二大剧种”。

我们观看了越剧表演,感受到了越剧独特的艺术魅力。

(2)临海龙舞:龙舞是临海市最具代表性的非物质文化遗产,具有悠久的历史。

我们参观了龙舞表演,了解了其制作工艺和表演形式,为我国民间艺术感到自豪。

3. 民俗文化(1)临海元宵节:元宵节是临海市最具特色的民俗节日之一,有着丰富的民俗活动。

我们参观了元宵灯会,了解了元宵节的历史渊源和民俗风情。

(2)临海婚俗:临海婚俗具有独特的地域特色,包括求婚、订婚、结婚等环节。

我们参观了婚俗表演,了解了临海婚俗的传统文化内涵。

三、考察成果1. 深入了解临海历史文化:通过考察,我们对临海的历史文化有了更加全面的认识,为弘扬中华民族优秀传统文化提供了有力支持。

2. 提升自身文化素养:在考察过程中,我们学习了临海的历史、民俗、艺术等方面的知识,提高了自身文化素养。

3. 促进文化交流:此次考察活动为我们提供了与当地居民交流的平台,增进了彼此的了解和友谊。

四、结论临海市是一座具有悠久历史和丰富文化底蕴的城市。

通过此次文化社会实践考察,我们深刻感受到了临海文化的魅力,为弘扬中华民族优秀传统文化贡献了一份力量。

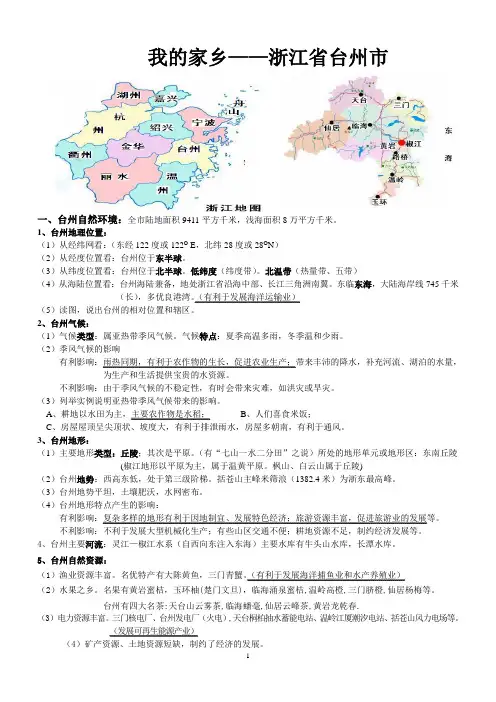

我的家乡——浙江省台州市一、台州自然环境:全市陆地面积9411平方千米,浅海面积8万平方千米。

1、台州地理位置:(1)从经纬网看:(东经122度或122O E,北纬28度或28O N)(2)从经度位置看:台州位于东半球。

(3)从纬度位置看:台州位于北半球。

低纬度(纬度带)。

北温带(热量带、五带)(4)从海陆位置看:台州海陆兼备,地处浙江省沿海中部、长江三角洲南翼。

东临东海,大陆海岸线745千米(长),多优良港湾。

(有利于发展海洋运输业)(5)读图,说出台州的相对位置和辖区。

2、台州气候:(1)气候类型:属亚热带季风气候。

气候特点:夏季高温多雨,冬季温和少雨。

(2)季风气候的影响有利影响:雨热同期,有利于农作物的生长,促进农业生产;带来丰沛的降水,补充河流、湖泊的水量,为生产和生活提供宝贵的水资源。

不利影响:由于季风气候的不稳定性,有时会带来灾难,如洪灾或旱灾。

(3)列举实例说明亚热带季风气候带来的影响。

A、耕地以水田为主,主要农作物是水稻;B、人们喜食米饭;C、房屋屋顶呈尖顶状、坡度大,有利于排泄雨水,房屋多朝南,有利于通风。

3、台州地形:(1)主要地形类型:丘陵;其次是平原。

(有“七山一水二分田”之说)所处的地形单元或地形区:东南丘陵(椒江地形以平原为主,属于温黄平原。

枫山、白云山属于丘陵)(2)台州地势:西高东低,处于第三级阶梯。

括苍山主峰米筛浪(1382.4米)为浙东最高峰。

(3)台州地势平坦,土壤肥沃,水网密布。

(4)台州地形特点产生的影响:有利影响:复杂多样的地形有利于因地制宜、发展特色经济;旅游资源丰富,促进旅游业的发展等。

不利影响:不利于发展大型机械化生产;有些山区交通不便;耕地资源不足,制约经济发展等。

4、台州主要河流:灵江—椒江水系(自西向东注入东海)主要水库有牛头山水库,长潭水库。

5、台州自然资源:(1)渔业资源丰富。

名优特产有大陈黄鱼,三门青蟹。

(有利于发展海洋捕鱼业和水产养殖业)(2)水果之乡。

浙江民居特点浙江传统民居多利用山坡河畔而建,既适应复杂的自然地形,节约耕地,又创造了良好的居住环境。

根据气候特点和生产、生活的需要,普遍采用合院、敞厅、天井、通廊等形式,使内外空间既有联系又有分隔,构成开敞通透的布局。

在形体上合理运用材料、结构以及一些艺术加工手法,给人一种朴素自然的感觉。

浙江古村落民居诸葛村中心--钟池从二十世纪八十年代开始,传统民居作为一种文化现象,被比喻成“正在消失的风景”,开始日渐引起人们的注意。

这以后,随着民居作为历史文化遗产性质被越来越多的人所认识,民居热迅速升温,它对现代社会的参照作用也日益显得重要。

作为地域文化的物质表征,民居的内涵是十分丰富的。

从“悬虚构屋”的河姆渡干栏式原始建筑始,浙江的民居随着气候、地形环境以及人们生活习俗的不同而呈现出丰富多彩的变化。

就聚落选址、布局以及各类建筑物的处理等要素而言,浙江民居大致表达了三大特点,即:崇尚自然,讲究风水;强化血缘,聚族而居;顺应礼制,注重人伦。

当然,这些特点由于时代的不同和城乡、地域的区别,表现形态可以不完全相同,但无论是临河而筑的水乡民居、隐含理性秩序的院落式住宅、还是依地势布局的山地村镇,其中的内在取向是一致的。

花坦,依山傍水,一派田园风光。

受古代哲学“天人合一”、“万物一体”思想的影响,浙江民居十分讲究从堪舆风水的角度来选择村落的环境,建筑的朝向、形式、布局以及前后左右建筑关系,并将它认作影响家族兴旺和发达的直接元素。

所谓的《黄帝宅经》曾经说:“夫宅者,乃阴阳之枢纽,人伦之轨模……故宅者,人之本,人以宅为家居。

假设安则家代昌吉,假设不安则门族衰微”,古人对此深信不疑。

这中间虽然含有不科学的成分,但实际上却是朴素地流露出崇尚自然,强调自然界与人的生命和谐协调的思想。

山水聚合,藏风得水,重于水的瀛畅,确实是环境美好的一种表现。

从现有古村落保存下来的情况看,一些基本上保持数百年前地形地貌的村子,象兰溪诸葛、武义俞源,基本上到达了村落、建筑与自然环境结为有机整体的目的,数百年的运转并没有导致整个生态系统和环境面貌发生重大逆转,依然呈现出原有的朴实的精神和文化意味。

基于推拉理论的旅游目的地形象研究以浙江乌镇为例一、本文概述本文旨在以浙江乌镇为例,深入探讨基于推拉理论的旅游目的地形象研究。

推拉理论,源于人口迁移研究,后被广泛应用于旅游、市场营销等多个领域。

本文将该理论引入旅游目的地形象研究,以全新的视角审视乌镇这一旅游目的地的吸引力与排斥力因素,从而揭示其旅游形象的塑造与传播机制。

本文将对推拉理论进行系统的梳理和阐释,明确其在旅游目的地形象研究中的适用性。

在此基础上,以乌镇为例,通过实地调研、问卷调查等方法,深入剖析游客对乌镇旅游目的地的感知与认知。

通过数据分析,揭示乌镇在游客心目中的形象特征,以及影响其形象塑造的关键因素。

本文将重点探讨乌镇旅游目的地形象的推拉因素。

一方面,分析乌镇独特的自然风光、历史文化、民俗风情等吸引力因素,即“拉”力因素另一方面,探讨乌镇在旅游设施、服务质量、环境保护等方面存在的不足之处,即“推”力因素。

通过对这些因素的深入剖析,为乌镇旅游目的地的形象提升提供有针对性的建议。

本文将对乌镇旅游目的地形象的传播策略进行探讨。

结合推拉理论的分析结果,提出针对性的营销策略,以提升乌镇在旅游市场中的知名度和美誉度。

同时,对乌镇旅游形象的未来发展趋势进行预测,为相关决策部门提供决策参考。

本文旨在通过推拉理论的视角,对乌镇旅游目的地形象进行深入研究,以期为旅游目的地的形象塑造与传播提供新的思路和方法。

二、文献综述推拉理论,起源于社会学和人口学领域,主要用来解释个体或群体的迁移行为。

该理论认为,推力因素(如原居住地的不利条件)和拉力因素(如目的地的有利条件)共同作用于个体的迁移决策。

近年来,推拉理论在旅游学领域也得到了广泛应用,尤其是在旅游目的地形象研究方面。

旅游目的地形象是游客对旅游地的主观感知和印象,它直接影响游客的旅游决策和满意度。

在推拉理论的框架下,旅游目的地的推力因素可能包括独特的自然景观、丰富的文化遗产、优质的服务等,而拉力因素可能包括交通便利性、旅游设施完善度、旅游成本等。

浙江省特色小镇建设案例研究报告

摘要

近年来,浙江省抓住“大众创业、万众创新”的号召,积极推进特色

小镇的改造和建设,取得了巨大的发展收获。

本文对浙江省2024年至

2024年特色小镇建设的情况进行了系统研究,旨在为浙江特色小镇的改

造和发展提供参考。

本文结合浙江省2024-2024年特色小镇建设实施方案,采用文献资料、调研实地考察和实证分析相结合的方法,从小镇规划、产业转型、投资开发、公共服务、创新及社区建设等主要方面,进行深入探讨,通过实际案

例分析,总结出浙江特色小镇建设的经验和经验教训,为浙江省特色小镇

的发展提供理论参考。

本文发现,浙江省的特色小镇建设面临着区域资源短缺、投资资金不足、产业结构不协调、公共服务设施不足以及创新动力不足等问题。

为此,应积极提升小镇的资源配置效能,增加投资资金,推动产业结构优化,提

升公共服务水平,加强创新机制,完善社区建设,建立小镇治理体系,以

适应浙江省特色小镇建设的新发展。

本文的研究成果可为浙江省特色小镇建设提供理论参考,为实施浙江

省特色小镇建设政策提供实践参考。

Abstract。

【城市建筑研究】一、引言中国有句谚语说:“愿意做叶子来衬托花朵的美丽”,这鼓励了人们学会给自己创造和谐。

同样的,在一个城市里有各种各样的建筑,什么样的建筑应该是花,什么样的建筑应该是树叶?在树叶方面,我们应该持有什么样的态度对它们?树叶的具体设计策略是什么?如何采用综合的方法来平衡不同类型的建筑之间的关系?比如,在当今这个经济和科技快速发展的时代,地方地标建筑越来越多,却越来越缺乏特色,并且随着时代的发展不断变化,从城市的中心广场、大厦,到政府大楼等,如何从城市设计的角度看叶子和花的关系,提高对“非地标建筑”设计重要性的认识也是我们需要思考的一个重要问题。

笔者采用了文献研究法、实地调查法、多学科研究方法等方法,对台州的地标建筑特点以及发展状况进行研究,并提出意见和建议,在城市地标定义研究和规范保护的研究中进行创新。

二、地方地标建筑现象在现在的中国,许多城市都有一些壮观的地标,比如北京的天安门、上海的东方明珠塔以及杭州的雷峰塔和西湖。

不少地标建筑的造型独特,巨大显眼,高耸壮观,是城市独有的风景。

它们不仅主宰了城市的景观,而且还占据了媒体的版面,也是每个游客必经之所,推动经济发展。

很少有研究研究地标是如何影响领土的基本特征的。

通过研究一些地标的影响,包括地域大小、形状和位置,研究者提供易拉罐作为育种地点,并使用塑料植物作为地标。

在10分钟的试验中,记录了居民追逐入侵者的地点,并利用这些地点来勾画和测量这片区域。

在两个实验中,研究者观察到没有地标成双成对,在靠近鸟巢的地方有一个点地标(一种植物)或线性地标(四种植物)。

交替进行第一次试验,第二次试验24小时。

在没有地标或点地标的情况下,领土几乎是圆形的,但当增加一个线性地标时,它的延伸率就会大大延长。

没有地标,鸟巢位于中心位置。

然而,有了任何地标,两人就划定了领地边界,更接近地标,从而成为鸟巢。

在任何具有里程碑意义的地方,领土面积都显著减少。

这一减少表明,具有明确界限的较小领土比拥有较不明确边界的较大领土具有更大的利益。

景观建筑不仅是一个空间的生产,也是媒体(包括媒体)空间的消费。

鲍德里亚的符号消费理论认为,物体的消费不是实体的消费。

确实,当下很多城市的经济发展都离不开地标建筑的存在。

地标建筑也为城市导向识别做出了贡献。

有两个实验研究了人们在决策点如何发展不同的具有里程碑意义的知识。

参与者在虚拟城市里学习了一到五次,在路线的每个十字路口都放置了一个独特的地标。

在测试中,参与者根据学习顺序在每个交叉路口被释放,并被要求确定转弯方向。

在每个十字路口,地标被移走(没有地标),正确放置(一个地标),在另一侧复制(两个相同的地标),或者从另一个十字路口(两个不同的地标)错位,以破坏地标的顺序。

结果表明,人类具有不同的导航经验,具有不同的地标性知识(路标知识、地标性知识、地标性知识等)。

这也说明了地标建筑的方向引导型作用。

随着高新技术的发展和城市的过度拥挤,对高层住宅建筑价值评估的地标性影响因素的分析也显得尤为重要。

高层建筑的数量逐渐增多,关于这个问题的研究也在不断增加。

然而,以往对超高高层建筑的研究主要集中在公共空间从建筑规划的角度,对居民满意度评价、建筑技术和结构技术的调查,进行经济分析研究对其也具有里程碑意义。

有研究者提出了一种新颖的间接建筑定位技术,该技术基于一种先进的红外成像技术,在密集的城市区域内进行低、深埋或精心伪装的建筑。

首先,应用广泛的有效方法检测和定位固体标志物。

根据成像参数和建筑目标与实心地标之间的空间约束关系,将建筑目标精确地间接地定位为透视变换。

实验结果表明,该技术能有效地间接地将建筑物集中在密集的城市区域。

不得不承认的是,中国目前对城市地标的理解还基本停留在美国在1960年代的水平,即理论认知阶段———根据外观和位置定义地标。

城市中许多形状和尺寸极其夸张的建筑被称为“城市地标”,并成为品牌发展中一些利益来源。

地标的发展缺乏一个理性的两翼保护立法和标准化,这是解决中国城市标志性的混乱和城市环境,改善城市居地方地标建筑现象和特点探究———以台州为例殷郑钦泽摘要:当今社会经济技术不断发展,各个省级市级都在发展过程中不断推崇地方地标建筑。

文章运用多种研究方法,从不同角度分析理解这些城市地标建筑,对地方地标建筑快速发展现象的原因以及发展的特点进行分析,得出一个城市地标建筑的功能性所在。

针对当前地标建筑的发展模式,为地方地标建筑的未来发展前景提出了自己的意见和建议。

关键词:地标建筑;利弊分析;模式特点182018·05民的家园感觉和路径的文化认同的根源。

在此基础上,我国迫切需要建立城市地标的定义和识别机制。

三、台州地标建筑以及特点通过评估房地产行业标志性建筑的表现和风险,并评估其对多元化战略的作用,笔者运用了现代投资组合理论研究了地标建筑的作用,并评价了这类资产在最优资产配置中的作用。

在一年和多年的时间范围内,对风险、回报的权衡进行分析。

结果表明,具有里程碑意义的建筑可能是一个很好的投资机会,尤其是对高风险/回报投资者而言。

这一资产类别与其他类型住房投资的回报率之间的不完全相关,意味着在这一资产类别中,几乎所有投资组合都存在对有效边界的最低投资。

通过对住宅市场多样化的机会进行独特的分析,重点突出投资组合建设中具有里程碑意义的建筑的作用。

实证证据支持了这样一种假设,即房地产投资者可以利用投资住宅领域的标志性建筑发展当地经济。

台州是浙江省辖地级市,地理优越,位于浙江省中部沿海。

历史悠久的台州地势由西向东倾斜。

台州的经济在近几年飞速发展,人口总额也不断增加,然而,台州的地标建筑并不多,仅有四个,分别为鼎大酒店、耀达大厦、临海古长城、市府大楼。

显然,我们可以看到,这些地标性建筑无非分属两大类———位于城市旅游风景区的经典古建筑、城市繁华段落的高楼大厦。

但不可否认的是,这些地标建筑具有里程碑意义的文化内涵和社会价值。

这些地标性建筑大多处于人口密集区域,能够为我们的日常生活提供方向指导,也能推动台州的经济和科技发展,引流的同时,台州也在不断推进更多的地标建筑发展。

四、意见与建议在城市地区,建筑物常被用作定位的标志。

可靠和有效地识别建筑物是实现这一功能的关键。

有学者提出了一种提高视觉定位和导航能力的应用程序,提出了一种基于层次结构的识别方法。

在第一个识别阶段,模型视图由图像中主导方向结构计算的局部颜色直方图索引。

这种新颖的表示方法能够快速检索数据库中少量的候选建筑物。

在第二阶段,通过匹配与局部图像区域相关联的先前提出的SIFT描述符,对识别结果进行细化。

在此阶段,一种甄别筛选特征的方法,以及基于匹配质量的个体匹配证据的简单概率模型是成功的关键。

同时,在建设新地标的时候,我们也可以更多地考虑参数化设计。

参数化设计作为一种新的可持续设计方法,已成为建筑数字设计的新焦点。

建筑设计中主要应用的参数化设计是一种特殊的建筑类型,而不是忽视建筑的社会属性和环境特征,更多的建筑师被参数化设计的结果所吸引。

在参数化设计过程中,我们应该更加注重语境、环境因素和社会影响,赋予地标建筑更多的社会意义。

可持续发展是一种适应环境的现代概念,旨在实现对至少三个主要要求的响应———经济、社会和环境。

考虑到这一点,要实现可持续发展,就必须改变人们的心态,不能让社区能够合理有效地利用资源。

消除对匹配选择阈值的敏感选择,以及对不同模型的特征数量的敏感性。

视觉同步化和地图构建支持的结构地标视觉同步本地化和地图构建系统,利用一些地标以外的一些地标性的环境特征,利用可视化结构的被动地标来辅助机器人的操作地图。

利用这些地标来提高机器人相机的自定位精度,并仅对与矢量大小有关的矢量大小减小卡尔曼滤波状态向量的大小。

结构地标减少了相机姿态估计的漂移,提高了在网上建立的地图的可靠性。

仿真实验结果表明了该方法的优越性。

通过广泛的实验验证不同方法的有效性,并在不同的天气条件、季节和不同的相机上拍摄图像,以确定地标建筑的地理位置。

五、结语从一个单一的历史空间城市地标的保护,该地区的建筑和城市复兴的外部环境反映标准化市场化的过程中,专业的和自发的城市标志性建筑的保护,并重视记忆和传统的价值观来实现对大众文化的个人价值的重要性。

各个城市在发展地标性建筑时,应当结合城市自身的特色、文化历史、形态地势特征,分析整体风格,并运用心理学、符号学、意象论等相关理论,进行设计规划。

并且,规划者应当不断学习借鉴不同的地标建筑,结合不同的审美状况,获取相对形而上的情感意蕴感知,。

同时,我们应当不断对历史地标的形成、演变和发展进行了系统梳理,反复思考更优的模式宣传,提升当前的地标建筑的经济和文化价值。

当然,不可忽视的一点,是当今社会正在不断推崇绿色经济,即使我国正在不断推进城市化进程,不断实现全面小康社会,但是,越来越多的高楼大厦正在不断被建造,夜晚的灯光闪耀城市的同时,也使得各个城市的特色不断被削弱。

故而,在发展地标性建筑时,一定要将特色二字牢记心中,保证经济、城市长久发展。

参考文献:[1]牛龙珍.地标建筑传播研究[D].华中师范大学,2014.[2]王晓飞.浅议地标建筑在城市导向识别系统中的意义———以青岛地标建筑为例[J].大众文艺,2010,(12):166-168.[3]彭思思.中国现代城市地标建筑意象研究[D].苏州大学,2015.[4]刘云.城市地标保护与城市文脉延续[D].中央美术学院,2015.作者单位:台州市第一中学19。