多维视角下的英汉词汇对比研究

- 格式:pdf

- 大小:59.22 KB

- 文档页数:2

校园英语 / 语言文化汉英词汇的对比研究海南大学旅游学院/李叶【摘要】本文从汉英词汇的四大基本特点——词汇偶合、词汇并行、词汇空缺和词汇冲突出发,研究汉英两种语言在这四个方面的差异。

运用对比分析的研究的方法,找出了汉英词汇在这四个方面的差异,列举出每一特点的例子并作出了具体的分析。

目的在于促进人们对这两种语言词汇的了解,进而提高翻译的质量。

【关键词】词汇 对比 分析一、引言翻译是从一种语言到另一种语言的转化,这其中不仅仅是文字符号的转换,更是思想和观念的转换。

而在这样一种转换里,词汇是最基本的语言材料。

如果说语法结构是一句话的骨架,那么词汇就是一句话的血肉。

因此词汇对语义的传达有着至关重要的作用。

汉语和英语由于其产生和发展的各种因素的不同,导致两种语言在这样或那样的许多方面也有各自的特点和差异。

对比汉语和英语的词汇目的在于促进人们对这两种语言词汇的了解,进而提高翻译的质量。

二、汉英词汇的对比汉语和英语的词汇存在着四大基本特征:词汇偶合、词汇并行、词汇空缺、词汇冲突。

本文就从这四个方面对汉语和英语的词汇进行对比分析。

1.词汇偶合。

词汇偶合也可解释为语义的对应关系,指的是原语与译语无论在意义上还是形式结构上都十分相似、对应。

尽管汉语和英语在不同的文化大背景下,但这两种语言都是在同一物质世界下产生、发展和使用。

因此,就存在不少选词、用词上的相同、相近之处。

这一语言特征我们称作“不同语言之间的偶合现象”。

词汇偶合现象一般在描写客观事物时最为常见。

例如汉语和英语把“人身体的最上部分和动物身体最前的部分”分别称为“头”和“head”,这里的“头”和“head”所指的东西一样,也就可以说彼此意义偶合。

语言学将词汇的意义分为两种,概念意义(denotative meaning)和内涵意义(connotative meaning)。

汉语和英语中的一些词汇不仅概念意义相同,其内涵意义也很对应。

这里,以汉语的“手”和英语的“hand”为例,这两个词在汉语和英语里的意思是:(1)“人使用工具的上肢前端”,例如:“友谊之手”——“the hand of friendship”;“靠自己的双手劳动谋生”——“earn a living with one’s hands”;(2)“工人,雇员”,例如:“工厂人手”——“a factory hand”;“缺少人手”——“be short of hands”;(3)“专业人员,行家”,例如:“某项工作的能手”——“a good hand of at some work”;“新手”——“a new hand”;(4)“技艺,技能”,例如:“他的手艺荒废了”——“His hand is out”;(5)“字迹”,例如:“手迹清楚”——“write in a clear hand”;(6)“参与,经手”,例如:“插手某事”——“have a hand in sth”;(7)“与数词连用,表示来源”,例如:“第二手材料”——“material at second hand”;这里有必要说明一下,由于人们对客观世界的认识,感受不同,词汇偶合现象并不是指汉语和英语中对应的词完全的相同。

社会语言学视角下中英网络语言中的词汇变异对比研究随着互联网和移动通信技术的高速发展,网络语言在日常生活中的应用越来越广泛,成为人们交流的重要方式之一。

而不同语言和文化背景的人们在网络上的交流,也影响了网络语言的发展。

因此,本文将从社会语言学的角度出发,对中英网络语言中的词汇变异进行对比研究,并分析其背后的原因。

一、词汇变异的定义词汇变异(lexical variation)指的是同一语言或不同语言中,语言形式和意义的相对不稳定性。

在网络语言中,词汇变异表现为一些词语的意义、用法和拼写等方面的改变。

其中,在中英网络语言中的词汇变异,主要包括以下几个方面:1. 意义变异:即同一词汇在不同语境中的意义不同。

例如,“蒟蒻”在中文网络语言中指的是新手或菜鸟,而在英文网络语言中的“noob”则是指缺乏游戏技能的人。

2. 拼写变异:即同一词汇在不同语言中拼写方式的差异。

例如,“color”和“colour”在英语中都是正确的拼写方式,但在美国一般用“color”,而在英国则用“colour”。

3. 用法变异:即同一词汇在不同语言中的用法有所区别。

例如,在中文网络语言中,“哈哈”和“呵呵”都是表示笑声的词汇,而在英文网络语言中则分别是“haha”和“hehe”。

1. 意义变异中文网络语言中的词汇变异主要表现在与互联网相关的术语方面。

例如,“网民”原指使用网络的人,而现在也被用作指论坛中的用户。

另外,“神回复”指的是网络上幽默、机智、有趣的回复,而“吐槽”是指对网上某事物发表不满或批评。

这些在网络上的用法,与词汇本来的意义产生了差异。

而英文网络语言中的意义变异,同样是在与互联网紧密相关的领域中。

例如,“trending”原意为趋势或倾向,而在社交媒体上则表示特定话题或事件正在变得流行。

另外,“hashtag”原指“#”符号,在社交媒体上则被用作标记话题或事件的方法。

这些词汇表明,在新兴的通信领域中,新的语言含义不断被创造出来。

英汉医学语词的语义对比研究医学语词是医学领域中应用最广泛的语言形式之一,对现代医学的发展和应用发挥着重要的作用。

然而,由于文化、历史等因素的不同,英汉两种语言中常常存在着语义的差异,医学语词也不例外。

因此,对英汉医学语词的语义进行对比研究,有助于提高医学科技交流的效率和精度。

一、词汇的基本特征医学语汇是指用于描述疾病、诊断、治疗和解剖学等医学领域内的单词和术语。

英语中的医学语汇通常以希腊语、拉丁语等为基础,而中文的医学语汇被中医和西医分为两大系统。

英汉医学语汇的基本特征如下:1.专业性强:医学语汇主要是医学领域内的用语,具有较高的专业性。

2.术语化严格:医学语汇通常采用术语化的表达方式,以确保准确表达医学概念。

3.形式多样:医学语汇的形式多样,包括单词、词组、缩写、缩略语等。

4.技术含量高:医学语汇通常涉及到较高的技术含量,需要具有一定的医学背景知识才能理解。

英汉语言存在着很多差异,这些差异在医学语词的语义上表现得尤为明显。

具体来说,英汉医学语词的语义差异表现在以下几个方面:1.译名的准确性中文常常采用音译或意译的方式对医学术语进行翻译,而英文通常采用词根、前缀、后缀等组合的方式来构成术语。

这种不同的翻译方式导致英汉医学语词的名称和概念存在着一定的差异,需要进行精确的对照。

例如,中文中的“心血管系统”一词是心脏和血管的组合,而英文中的“cardiovascular system”则表示心脏、血管和血液的综合体。

2.术语的深度和广度中文医学术语往往具有广度较大、深度相对较浅的特点,因为中文医学术语相对较早形成,其来源比较广泛。

相比之下,英文医学术语则更加深入,因为它们常常采用词根、前缀、后缀等方式构成,可以更精确地表达医学概念。

例如,“骨质疏松症”这一中文医学术语可以被英文术语“osteoporosis”所代替,这个英文术语更加精确地表达了骨骼密度下降、骨质减少等这些具体的医学概念。

3.语境的适应性由于英汉文化的差异,医学语言的语义也存在较大的差异。

2302018年51期总第439期ENGLISH ON CAMPUS英汉词语对比研究综述文/王宇嫣【摘要】本文通过构词层面英汉词语对比研究、语义层面英汉词语对比研究、语用层面英汉词语对比研究这三个方面,对英汉词语对比研究的方式方法、进展成果进行了综述。

本文有利于学者更好地进行英汉词语对比研究。

【关键词】英汉词语对比;构词;语义;语用【Abstract】Through comparative study of English and Chinese words in word-formation level, semantic level,and pragmatic level, this article concludes the methods and progressive results of the studies for comparison and contrast of English and Chinese words. This article is helpful for scholars to compare English words and Chinese wordsbetter.【Key words】comparison and contrast of English and Chinese words; word-formation; semantics; pragmatics 【作者简介】王宇嫣,江汉大学外国语学院英语专业大四学生。

在《英汉科技新词语构成方式的比较分析》一文中,作者(欧阳双龙,张建伟,2014)“以科技新词语的构词方式入手,对英汉科技新词语的构词特点进行比较分析,以期探析英汉两种语言科技词语发展变化的大同小异,即有明显共性又存在差异”。

文中提到,英语科技新词语的构成方式有复合法、拼缀法、词缀法、缩略法、转换法、逆生法,汉语科技新词语的构成方式有复合法、缩略法、拼缀法、借词法。

英汉词汇理据对比研究【摘要】:语言理据是语言结构和语言现象形成的理由和根据,也是语言的发展演变和各种内外部因素之间的联系。

对语言理据的看法反映了语言社团的语言观,是语言研究关注的根本问题之一,同时也是语言哲学研究的重点。

本研究从英汉词汇系统理据现象、理据研究传统、理据类型、理据程度的异同入手,着力论证:(1)英语共时词汇系统的根本属性是任意性,汉语词汇则是一个理据性居主导地位的系统;(2)英汉语有诸多共同的理据机制,但理据类型和程度的不同也是导致英汉词汇系统诸多差异的根源之一;(3)理据是塑造词汇系统基本面貌的重要力量之一。

“理据”本身是一个复杂的概念。

它既是语言符号结构上的可分析性,也是语言符号生成发展的机制和动因;既是语言系统内部符号之间的种种关系,也是语言系统和各种自然因素、社会因素、人文因素之间的互动。

所以研究理据现象,不能仅将语言作为单一的、静态的、封闭的符号系统,还要将语言看作多元的、动态的、开放的符号系统:不能仅将语言作为客体的、均质的、理想的对象进行研究,还要将语言作为主体的、复杂的、现实的对象进行研究;不能仅关注语言当前的状态,还要注意语言的历史、传统和发展:不能仅从西方理论的视角观察语言,还要从汉语事实和中国语言研究传统出发观照人类语言的普遍规律。

这就是说,语言理据的研究,必须跨越语言系统内外,兼顾共时历时视角,包容中学西学传统,融会科学人文方法。

西方语言思想和中国传统语言研究对语言理据问题的看法历来大有不同。

西方主流语言思想延续了亚里士多德提出的“语言是心灵的符号”这一观点,经由卢梭、黑格尔,至二十世纪初由现代语言学之父索绪尔发展为“语言符号的任意性学说”。

该理论体系在语言研究领域产生了空前的影响,将语言研究最终推入“科学”的轨道,为现代语言学的产生和发展奠定了基础。

任意性学说还成为二十世纪哲学研究“语言转向”的思想源泉之一,并进一步发展为“语言是存在的最后家园”①这一观点。

社会语言学视角下中英网络语言中的词汇变异对比研究社会语言学是一门研究语言使用与社会关系之间相互作用的学科。

随着互联网的普及和发展,网络语言逐渐成为人们生活中的重要组成部分。

本文将从社会语言学的视角出发,对中英网络语言中的词汇变异进行比较研究。

中英网络语言都存在着大量的词汇变异现象。

由于网络具有全球性和即时性的特点,人们在网络上使用的语言更为自由和创新。

在中文网络语言中,我们经常可以见到“萌”、“脑洞大开”、“宅男”等新的词汇和概念。

这些词汇的出现和网络文化的兴盛密切相关,反映了年轻一代的审美和价值观念。

而在英文网络语言中,诸如“LOL”、“OMG”、“BRB”等缩写和表情符号被广泛使用,用以传达情感和交流意义。

这些词汇的变异不仅增强了网络交流的表达能力,也体现了互联网时代的独特风格。

中英网络语言的词汇变异主要受到文化背景和社会因素的影响。

中英两种语言具有不同的文化背景和社会习惯,因此网络语言中的词汇变异也呈现出差异。

在中国网络语言中,很多词汇都来源于动画、游戏和影视作品,如“嘤嘤怪”、“碧蓝航线”等新的词汇和概念在网络中广泛流传。

而在英文网络语言中,很多词汇则与西方流行文化和互联网技术密切相关,如“selfie”、“hashtag”等词汇在英文网络语言中被广泛使用。

这种区别反映了不同文化对网络语言的独特诉求和表达方式。

从社会语言学的视角看,中英网络语言中的词汇变异是一种普遍存在且与社会文化因素密切相关的现象。

中英两种语言在网络语言的发展和使用上存在差异,其词汇变异对于语言教育和跨文化交流都有一定的影响。

我们应该重视和研究网络语言的变异现象,以促进语言教育的发展和提升跨文化交流的能力。

汉英词汇的对比研究作者:李叶来源:《校园英语·下旬》2016年第08期【摘要】本文从汉英词汇的四大基本特点——词汇偶合、词汇并行、词汇空缺和词汇冲突出发,研究汉英两种语言在这四个方面的差异。

运用对比分析的研究的方法,找出了汉英词汇在这四个方面的差异,列举出每一特点的例子并作出了具体的分析。

目的在于促进人们对这两种语言词汇的了解,进而提高翻译的质量。

【关键词】词汇对比分析一、引言翻译是从一种语言到另一种语言的转化,这其中不仅仅是文字符号的转换,更是思想和观念的转换。

而在这样一种转换里,词汇是最基本的语言材料。

如果说语法结构是一句话的骨架,那么词汇就是一句话的血肉。

因此词汇对语义的传达有着至关重要的作用。

汉语和英语由于其产生和发展的各种因素的不同,导致两种语言在这样或那样的许多方面也有各自的特点和差异。

对比汉语和英语的词汇目的在于促进人们对这两种语言词汇的了解,进而提高翻译的质量。

二、汉英词汇的对比汉语和英语的词汇存在着四大基本特征:词汇偶合、词汇并行、词汇空缺、词汇冲突。

本文就从这四个方面对汉语和英语的词汇进行对比分析。

1.词汇偶合。

词汇偶合也可解释为语义的对应关系,指的是原语与译语无论在意义上还是形式结构上都十分相似、对应。

尽管汉语和英语在不同的文化大背景下,但这两种语言都是在同一物质世界下产生、发展和使用。

因此,就存在不少选词、用词上的相同、相近之处。

这一语言特征我们称作“不同语言之间的偶合现象”。

词汇偶合现象一般在描写客观事物时最为常见。

例如汉语和英语把“人身体的最上部分和动物身体最前的部分”分别称为“头”和“head”,这里的“头”和“head”所指的东西一样,也就可以说彼此意义偶合。

语言学将词汇的意义分为两种,概念意义(denotative meaning)和内涵意义(connotative meaning)。

汉语和英语中的一些词汇不仅概念意义相同,其内涵意义也很对应。

这里,以汉语的“手”和英语的“hand”为例,这两个词在汉语和英语里的意思是:(1)“人使用工具的上肢前端”,例如:“友谊之手”——“the hand of friendship”;“靠自己的双手劳动谋生”——“earn a living with one’s hands”;(2)“工人,雇员”,例如:“工厂人手”——“a factory hand”;“缺少人手”——“be short of hands”;(3)“专业人员,行家”,例如:“某项工作的能手”——“a good hand of at some work”;“新手”——“a new hand”;(4)“技艺,技能”,例如:“他的手艺荒废了”——“His hand is out”;(5)“字迹”,例如:“手迹清楚”——“write in a clear hand”;(6)“参与,经手”,例如:“插手某事”——“have a hand in sth”;(7)“与数词连用,表示来源”,例如:“第二手材料”——“material at second hand”;这里有必要说明一下,由于人们对客观世界的认识,感受不同,词汇偶合现象并不是指汉语和英语中对应的词完全的相同。

汉英句法结构差异的多维度对比研究——以语料库为基石的

创新视角

初怡颖

【期刊名称】《海外英语》

【年(卷),期】2024()9

【摘要】近年来,随着中国国际影响力的提高,汉语逐渐走向世界。

英语和汉语分别属于印欧语系和汉藏语系。

语言体系不同,二者的表达手段和逻辑关系也不同。

汉英语言的句法结构存在较大差异。

以“把”字句和“被”字句为例,对比汉语和它们所对应的英语形式和意义,并结合语料进行比较研究,发现汉英语言的时空性差异和中西方思维模式差异影响了句法结构。

通过对比研究,可以加深对汉语和英语句法结构的认识,同时也有助于汉语和英语教学。

【总页数】4页(P39-42)

【作者】初怡颖

【作者单位】曲阜师范大学外国语学院

【正文语种】中文

【中图分类】H146.3;H314.3

【相关文献】

1.汉英思维方式的差异及其在句法结构中的反映初探

2.从英译《兰亭集序》看汉英句法结构的差异

3.白皮书英译文本中动宾搭配调查与汉英翻译策略——一项基于汉英对比语料库的研究

4.汉英词序对比研究句法结构中的前端重量原则和末端重

量原则5.全球化背景下中国上市公司企业简介的汉英差异对比及建议——基于语料库的汉英翻译研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

社会语言学视角下中英网络语言中的词汇变异对比研究

社会语言学是一门研究语言使用与社会关系之间关系的学科,它关注语言如何反映社会、文化、政治和历史等方面的因素。

在这门学科的框架下,我们可以研究不同社会群体

的语言使用方式以及语言的变异。

本文将基于社会语言学的视角,对中英网络语言中的词

汇变异进行对比研究。

我们来对比一下中英网络语言中的词汇借用现象。

借用是指一种语言从另一种语言中

借用词汇,并且保留原词汇的形态和音韵特征。

在网络语言中,中英两种语言都存在大量

的词汇借用现象。

比如中文网络语言中的“666”,在英文中被借用为“666”;而英文中

的“cool” 也被借用为中文网络语言中的“酷”。

社会语言学视角下中英网络语言的词汇变异对比研究发现,中英两种语言在词汇借用、词汇新创和词汇畸形等方面都具有相似的现象。

这些词汇变异的现象反映了中英社会群体

的语言使用习惯和文化背景的差异。

这种对比研究不仅可以帮助我们更好地理解中英网络

语言中的词汇变异现象,还有助于促进语言学和社会学的交叉研究。

社会语言学视角下中英网络语言中的词汇变异对比研究1. 引言1.1 研究背景社会语言学是语言学的一个分支领域,研究语言在社会环境中的使用和传播。

随着网络技术的发展,网络语言已成为人们日常交流的重要方式之一。

中英网络语言作为世界两大重要语言体系的代表,在使用和词汇方面存在着一些差异和变异,这也引起了学者们的兴趣。

研究中英网络语言中的词汇变异对比,对于更好地理解不同文化背景下的网络语言使用规律具有重要意义。

通过对中英网络语言中的词汇使用进行对比研究,可以揭示出不同文化背景下的语言习惯和交流方式,有助于促进跨文化交流和理解。

随着全球化进程的不断加深,中英之间的交流与互动越来越频繁。

了解中英网络语言中的词汇变异对比,有助于更好地促进两种语言之间的交流与理解,提高跨文化交流的效率与质量。

对中英网络语言中的词汇变异进行深入研究具有重要的现实意义和应用价值。

1.2 研究目的本研究旨在通过对中英网络语言中词汇变异的对比研究,探究不同语言环境对词汇使用的影响,进一步了解社会语言学在跨文化交流中的作用。

具体目的包括:1. 分析中英网络语言中存在的词汇差异和变异现象,揭示其背后的社会文化因素;2. 探讨中英网络语言中词汇变异对跨文化交流的影响,深入理解语言在社会互动中的作用;3. 增进对中英网络语言间的理解,促进不同语言社区之间的交流与互动;4. 为未来在语言学和社会学领域开展相关研究提供参考和借鉴。

1.3 研究意义本研究旨在探讨中英网络语言中的词汇变异对比现象,深入了解不同文化背景下词汇使用的差异,并分析这种差异对语言交流和社会互动的影响。

通过研究中英网络语言的词汇变异现象,可以帮助人们更好地理解不同语言之间的差异和共通之处,促进跨文化交流的顺利进行。

通过分析词汇变异对社会互动的影响,可以为跨文化沟通提供更有效的指导,促进不同文化之间的理解和融合。

本研究的意义还在于拓展社会语言学的研究领域,探讨中英网络语言中的词汇变异现象,为社会语言学研究提供新的视角和思路。

基于语料库的商务英汉词汇对比研究导言随着全球化的发展,商务交流在国际上变得日益频繁,因此商务英语的重要性也日益突显。

在进行商务交流的过程中,词汇是非常重要的一部分。

不同语言之间的词汇在使用和表达上都存在差异,因此对于商务英语和商务汉语的词汇进行对比研究,可以更好地促进跨文化交流与合作。

本文旨在通过对比商务英语和商务汉语语料库中的词汇,探讨两者之间的差异与相似之处,为商务交流提供实用的参考。

一、语料库简介1. 商务英语语料库商务英语语料库是由大量商务英语文本组成的语料库,其中包含了各种商务场合中常见的语言表达和词汇。

这些文本可能来源于商务会议记录、商务合同、商务信函、商务报告等。

商务英语语料库的建立可以帮助商务人士更好地了解商务英语的使用情况。

商务汉语语料库是用于研究商务汉语语言特点和规律的一种文本语料库。

商务汉语语料库中包含大量商务文本,涉及商务活动的方方面面,如商务谈判、商务礼仪、商务合作等。

商务汉语语料库的建立可以为商务汉语的教学和研究提供有力的支持。

二、商务英语与商务汉语词汇对比研究1. 词汇使用频率对比通过对商务英语和商务汉语语料库的分析,可以发现两者在词汇使用频率上存在一定的差异。

一些常用的商务英语词汇在商务汉语中可能并不常见,反之亦然。

在商务英语中,“negotiation”(谈判)“contract”(合同)“marketing”(营销)等词汇的使用频率较高,而在商务汉语中,“谈判”“合同”“营销”等对应词汇的使用频率可能相对较低。

2. 词汇表达方式对比商务英语和商务汉语在词汇表达方式上也存在一定的差异。

商务英语通常比较直接、简洁,注重信息的准确传达;而商务汉语在表达方式上可能更加委婉、含蓄,注重人际关系的维护。

在商务英语中,“You must do it.”(你必须做这件事)这样的表达方式比较常见;而在商务汉语中,这样的表达可能会转为“希望您能够做这件事。

”这样更加委婉的表达方式。

2012年第02期

吉林省教育学院学报

No.02,2012

第28卷JOURNAL OF EDUCATIONAL INSTITUTE OF JILIN PROVINCE

Vol .28(总302期)

Total No .302

收稿日期:2011—12—02

作者简介:高蕾(1970—),女,山东滕州人,浙江传媒学院国际文化传播学院,副教授,硕士,研究方向:对比语言学与语言教学。

注:本文为浙江省社科联研究课题

“多维视角下的英汉词汇对比研究”(2009N27)的阶段性成果。

多维视角下的英汉词汇对比研究

高

蕾

(浙江传媒学院国际文化传播学院,浙江杭州310018)

摘要:在对国内外的英汉词汇学研究进行综述的基础上,文章指出有必要从传统词汇学、语义学、语用学、认知语言学等多维视角对英汉词汇进行系统的对比研究,并讨论了英汉词汇对比研究的原则、方法、内容,以期对英汉词汇对比学的构建有所裨益。

关键词:词汇对比;研究方法;研究内容中图分类号:H313

文献标识码:A

文章编号:1671—1580(2012)02—0099—02

一、英汉词汇学研究综述

在20世纪初索绪尔开创的西方现代语言学中,语言的语音系统和语法系统是主要的研究对象,词汇

系统却受到冷遇。

但是自20世纪九十年代以来,词汇学作为一门相对独立的交叉学科在西方已经受到

重视,

并陆续有英语词汇学的专著问世。

二十世纪末,国外词汇学研究中出现了两个新的分支—词汇语用学(lexical pragmatics )和认知词汇语义学。

它们涉及语用学、语义学(尤其是认知语义学)、词汇学及认

知语言学之间的界面研究,

从语用和认知的角度研究词汇。

词汇语用学把词汇的语用意义作为研究对象,

主要关注语言使用中的不确定性词义的语用处理,包括词义的语用收缩和语用扩充等信息加工,特别是话

语理解中特定词汇信息的语用处理,

以及如何通过话语中某一特定词语去触发语用推理、确定语用待选信

息等。

认知词汇语义学从认知的角度研究词义概念的形成、

词义的范畴化、隐喻与词义网络、词的意象意义、语法化、词汇化等。

作为新兴的领域,这些研究尚处于起步阶段,对于学科的体系、研究对象、研究目的

等还缺乏系统的界定,

也未形成统一的研究模式。

在我国,词汇学的研究可谓是如火如荼,出版的词汇学

论文数以千计,专著也有数十部(汪榕培,2002)。

仅以词汇学通论和汉语词汇学的论著为例,就有苏新春

的

《当代中国词汇学》、葛本仪的《现代汉语词汇学》、符淮青的《现代汉语词汇》等。

英语词汇学研究的著

作也有不少,例如,陆国强的《现代英语词汇学》、张韵

斐和周锡卿的

《现代英语词汇学概论》、张维友的《英语词汇学教程》、汪榕培的《实用英语词汇学》等。

专

门对英汉词汇形态进行研究的有陆志韦的《汉语构词法》

、任学良的《汉语构词法》、潘文国等的《汉语的构词法研究》

等专著。

但是这些著作似乎分别对英语和汉语的词汇进

行了系统的研究,

有关英汉词汇对比的专著却比较鲜见。

近年来,发表在各类学术刊物上有关英汉词汇对比的文章数量不少,

学者们从不同的角度对英汉词汇进行了对比研究。

然而,这些文章大多从微观的角度

对英汉词汇的各个方面进行对比研究,且散见于各种不同的刊物上或英汉语对比论著的个别章节中,英汉词汇对比研究尚缺乏一套完整的理论体系。

关于英汉词汇的宏观对比研究,即从社会语用、认知心理和文化等视角进行的研究较少。

因此从传统词汇学、语义学、

语用学、认知语言学等多维视角对英汉词汇进行系统的对比研究就显得尤为必要。

本文拟对英汉词汇对比的原则、方法和内容做些探讨,以期对英汉词汇对比学的构建有所裨益。

二、英汉词汇对比的原则和方法

在具体进行英汉词汇对比研究时,可以遵循以下原则和方法:

(一)理论与应用研究相结合

通过对比验证现有的语言理论,提出英汉词汇

9

9

对比研究的理论体系;通过对比研究改进语言教学或翻译等语言应用中的一些实际问题。

(二)历时和共时研究相结合

原则上我们应在英汉词语发展的相同历史阶段,对词的产生、词的形态变化、词的语音变化、词的意义变化等方面进行对比研究。

同时还应对英汉两种语言在其历史演变的不同阶段的词汇体系加以比较。

(三)定性和定量研究相结合

通过定性研究,归纳出英汉词汇的共性和个性特征;通过定量研究,检验通过定性研究得出的一般规律

三、英汉词汇对比的研究范围和内容

英汉词汇对比可以包含以下内容:

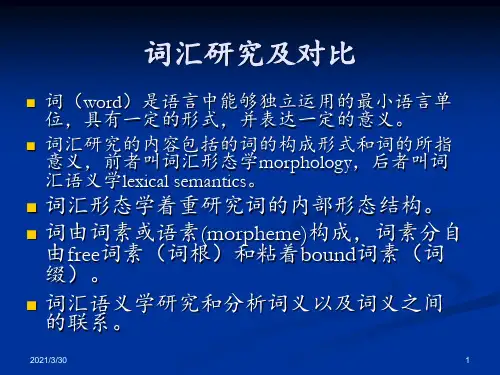

(一)从传统的词汇学和语义学的角度对英汉词汇的形态和语义进行对比

词汇形态对比可在词的形态系统和结构的基础上进行。

首先,从词的形态结构的角度来对比两个词汇系统的构成特点,单纯词、派生词和复合词所占的比例。

其次,从历时和共时两个角度对比两种语言中的派生词和复合词的类型和特点,词缀的来源、派生词的构成方式、复合词的结构类型、复合词与词组的鉴别标准等。

最后,对比具有相同功能的黏着语素在两种语言中的构词能力等。

词汇语义对比可包含英汉词义特征比较、英汉词语的理据比较、英汉词义关系(如多义词、同义词、反义词等)比较、英汉词语特定语义场(如色彩词、植物词、动物词、象声词、情感词、亲属词等)比较、英汉词语的联想和搭配比较、英汉习语比较、英汉词义变化比较等。

(二)从语用学的角度对英汉词汇进行对比分析

突破传统词汇学的理论模式,借鉴词汇语用学的最新研究成果,利用语用学相关理论对英汉词汇进行跨学科的对比分析。

运用会话含义理论、关联理论来阐释英汉词汇的语用收缩、语用扩充、语用畸形、阻遏现象、词缀的语用属性等语用现象。

英汉词汇对比研究不再局限于静态的、脱离语境的词义解释,而是把静态与动态因素结合起来进行语境化的词义阐释。

(三)从认知语言学的角度,运用论元结构理论、原型范畴理论和概念合成理论,探讨英汉词义概念的形成、英汉词汇的范畴结构和认知机制、英汉词汇的隐喻意义、英汉词汇多义现象、英汉词语的文化伴随意义等。

四、结语

英汉词汇对比是促进英汉语言教学的有效途径。

吕叔湘先生指出:“对于中国学生最有用的帮助是让他认识英语和汉语的差别。

在每一个具体问题———词形、词义、语法范畴、句子结构上都尽可能用汉语的情况来跟英语作比较,让他通过这种比较得到更深刻的体会。

”通过英汉词汇对比,学习者不仅能准确地了解词汇的发音、构词方法、词义、搭配、语体色彩等词汇知识,而且还能提高词汇的提取和产出能力。

此外,英汉词汇对比研究也能为教材的编写、语言水平测试的设计及相关的教学实践活动提供理论指导。

[参考文献]

[1]Blunter,R.Lexical Pragmatics[J].Journal of Semantics1998(15).

[2]Lackoff,G&Johnson,M.Metaphors.We Live By[M].The University of Chicago Press,2003.

[3]Jackson,H.&Amvela,E.Z.Words.Meaning and Vocabula-ry:An introduction to Modern English Lexicology[M].Cassell,2000.[4]Packard,J.L.The Morphology of Chinese:A Linguistic and Cognitive Approach[M].Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[5]李瑞华.英汉语言文化对比研究[M].上海:上海外语教育出版社,1996.

[6]汪榕培.英语词汇学高级教程[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[7]许余龙.对比语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[8]杨自俭.英汉语比较与翻译(4)[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[9]杨自俭.英汉语比较与翻译(5)[M].上海:上海外语教育出版社,2004.

[10]张维友.英语词汇学教程[M].武汉:华中师范大学出版社,2004.

001。