脂肪肝:影像表现

- 格式:ppt

- 大小:3.67 MB

- 文档页数:41

脂肪肝的标准

脂肪肝是一种肝脏疾病,其特征是肝脏组织中积累了异常多的脂肪。

脂肪肝的程度可以分为不同的阶段,通常使用影像学检查和生化检查来进行评估。

以下是一般性的脂肪肝的标准:

1.超声检查:

•超声检查是最常用的诊断脂肪肝的方法之一。

医生可以通过超声图像来评估肝脏中脂肪的程度。

•结果通常分为三个等级:轻度、中度和重度脂肪肝。

2.肝脏生化检查:

•血清生化检查可以包括检测肝功能指标和脂质代谢指标。

•肝酶(ALT、AST)水平的升高和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的降低可能是脂肪肝的指标之一。

3.肝组织活检(在一些情况下):

•在一些情况下,为了确诊和评估脂肪肝的程度,医生可能会建议进行肝组织活检。

这是通过在手术中获取一小块肝

脏组织进行实验室分析来完成的。

4.脂肪肝的分级:

•根据脂肪肝的病理学特征,一般可分为非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)两类。

NAFLD

包括简单脂肪肝和非酒精性脂肪性肝炎。

总体而言,脂肪肝的确切标准可能因医疗机构和国家而异。

如果您担心自己可能患有脂肪肝,建议咨询专业医生,他们可以根据您的

具体情况进行详细的评估和诊断。

脂肪肝ct诊断标准脂肪肝CT诊断标准。

脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其诊断需要依靠临床表现、实验室检查和影像学检查。

CT(computed tomography)是一种常用的影像学检查手段,对于脂肪肝的诊断具有一定的指导意义。

下面将介绍脂肪肝CT诊断的标准。

1. 脂肪肝的CT表现。

脂肪肝在CT上的表现主要是肝脏密度的改变。

正常肝脏的CT值约为40-60 HU,而脂肪肝患者的肝脏CT值明显降低,通常在-10 HU以下。

此外,脂肪肝患者的肝脏在CT上呈现出密度均匀的特点,肝实质与腹壁脂肪之间的密度差异较小。

2. 脂肪肝的CT诊断标准。

根据肝脏CT值的改变和密度均匀性,脂肪肝的CT诊断可分为以下几个等级:Ⅰ度脂肪肝,肝脏CT值下降,但仍高于-10 HU,肝脏密度不均匀。

Ⅱ度脂肪肝,肝脏CT值明显下降至-10 HU以下,但肝脏密度仍不均匀。

Ⅲ度脂肪肝,肝脏CT值明显下降至-10 HU以下,肝脏密度均匀。

3. 脂肪肝CT诊断的注意事项。

在进行脂肪肝的CT诊断时,医生需要注意以下几点:结合临床资料,脂肪肝的诊断不仅依靠CT表现,还需要结合患者的临床症状、实验室检查等资料进行综合分析。

与其他肝脏疾病鉴别,脂肪肝的CT表现与其他肝脏疾病有时会有一定的相似之处,需要与肝脏脂肪变性、肝硬化等进行鉴别诊断。

4. 结语。

脂肪肝的CT诊断标准主要依据肝脏CT值的改变和密度均匀性进行判断,医生在进行脂肪肝的CT诊断时需要结合临床资料,并与其他肝脏疾病进行鉴别诊断,以提高诊断的准确性和可靠性。

希望本文对脂肪肝CT诊断有所帮助。

总之,脂肪肝的CT诊断标准是非常重要的,对医生进行准确诊断、制定合理治疗方案具有重要的指导意义。

希望本文能够帮助医生更好地掌握脂肪肝的CT诊断标准,提高诊断的准确性和可靠性。

脂肪肝及病毒性肝炎的B超影像学特点观察目的对脂肪肝和病毒性肝炎患者的B超诊断的影像学特点进行观察分析。

方法选取我院2011年12月~2013年12月收治的72例脂肪肝患者与75例病毒性肝炎患者作为临床研究对象,对所有患者给予B超诊断检查,主要检查患者的肝脏大小、管腔结构、脾脏大小、实质回声以及胆囊炎变等指标,检查后,对两组患者每个项目发生的比率进行对比。

结果两种疾病患者的脂肪肝大比率、回声弥漫增强比率、管腔减少比率、胆囊炎变比率、以及脾大比率等方面对比存在明显差异(P<0.01);脂肪肝患者的脂肪肝大比率、管腔减少比率以及回声弥漫增强比率方面均高于病毒性肝炎患者(P<0.01);病毒性肝炎患者的胆囊炎变比率和脾大比率均高于脂肪肝患者的比率(P<0.01)。

结论对脂肪肝患者和病毒性肝炎患者给予B超检查和诊断,要注重检查患者肝脏的大小、回声变化、胆囊炎性的改变、管腔结构的清晰度以及脾脏大小等指标,其能够为临床诊断提供重要依据。

标签:B超;诊断;脂肪肝;病毒性肝炎;影像学特点近年来,随着社会的不断发展,脂肪肝患者数量在不断增多,且患者年龄越来越年轻化,易合并其他病症,如不及时治疗,会给患者带来严重不良后果[1]。

目前,临床中确诊脂肪肝患者主要采用B超诊断[2]。

有研究表明,B超在诊断脂肪肝和病毒性肝炎方面具备较好的临床诊断价值。

1资料与方法1.1一般资料选取我院2011年12月~2013年12月收治的72例脂肪肝患者与75例病毒性肝炎患者作为临床研究对象,其中,脂肪肝患者:男41例,女31例,年龄23~45岁,平均年龄(27.2±0.4)岁;病毒性肝炎患者:男40例,女35例,年龄24~46岁,平均年龄(27.5±1.2)岁。

1.2方法本组研究中,所有患者均给予B超检查,运用日本生产的阿洛卡SSD-1000型诊断仪,B超探头频率为3.5 MHz。

次日清晨,在患者空腹情况下,对患者的肝、脾、胆等部位进行全面、多方位以及反复性探查。

肝脏弥漫性病变的影像学特点肝脏弥漫性病变分类代谢性病变:脂肪肝、铁沉积、糖原贮积病、肝豆状核变性等。

炎症及损伤性病变:炎症、损伤、肝硬化、肝结节病等。

肿瘤性病变:弥漫性HCC、弥漫性肝转移瘤等。

血管性病变:布卡综合征、肝窦阻塞综合征等。

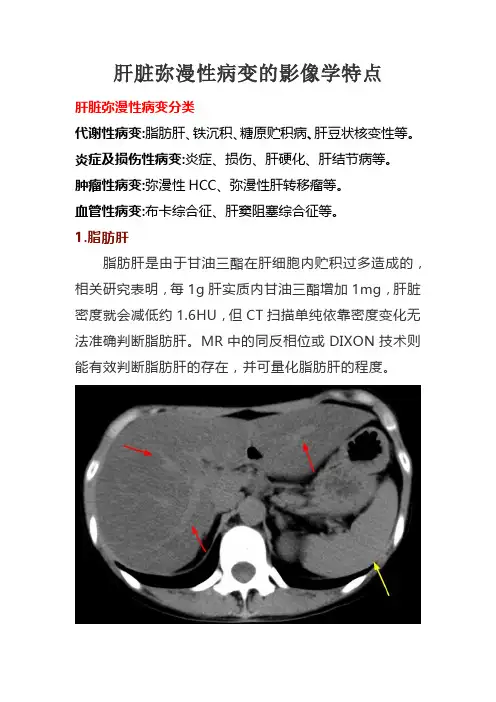

1.脂肪肝脂肪肝是由于甘油三酯在肝细胞内贮积过多造成的,相关研究表明,每1g肝实质内甘油三酯增加1mg,肝脏密度就会减低约1.6HU,但CT扫描单纯依靠密度变化无法准确判断脂肪肝。

MR中的同反相位或DIXON技术则能有效判断脂肪肝的存在,并可量化脂肪肝的程度。

年轻女性,重度脂肪肝患者,平时喜食甜食及奶茶。

CT平扫上可见肝实质密度弥漫性减低,低于同层面脾实质密度(黄箭),肝内血管呈相对高密度影(红箭)。

同一患者的MR平扫图像,T1WI反相位肝实质信号较同相位明显减低,提示重度脂肪肝(反相位图带有勾边效应)。

2.肝内铁沉积肝内铁沉积(又称铁过载)在平时工作中也经常遇到,引起肝内铁沉积的原因很多:遗传性血色病、铁负荷性贫血、长期血液透析、多次输血、慢性肝病等。

临床上需要重点排除遗传性血色病(常染色体隐性遗传病),因为遗传性血色病如果不能早期诊断和治疗,将导致肝硬化甚至肝癌等严重并发症。

遗传性血色病患者的铁质多沉积于肝脏、胰腺和心肌肉,而其它原因导致的铁过载铁质多沉积于肝脏、脾脏。

因此在MR抑脂T2WI图像上,当患者肝脏信号均明显减低而脾脏信号相对正常时,可提示遗传性血色病。

老年男性患者,因重度贫血就诊。

CT平扫上可见肝实质密度弥漫性增高,且明显高于同层面脾实质密度(黄箭),肝内血管呈较为明显的低密度改变(绿箭)。

肝实质CT值75HU、脾实质CT值50HU。

同时需要注意的是肝实质密度增高≠肝内铁沉积,肝实质密度增高还见于结节病、Wilson病以及服用胺碘酮、甲氨蝶呤药物的患者。

通常而言,肝实质密度在45~65HU之间,一般CT值大于或接近75HU可提示肝实质密度异常增高。

急性脂肪肝的诊断标准

急性脂肪肝是一种常见的肝脏疾病,其诊断需要依据一定的标准和指标。

本文

将介绍急性脂肪肝的诊断标准,帮助医生和患者更好地了解这一疾病。

首先,急性脂肪肝的诊断需要依据临床表现和实验室检查。

患者通常会出现腹

部不适、乏力、食欲不振等症状,这些都是诊断的重要线索。

此外,实验室检查中血清转氨酶水平升高、血清甘油三酯水平增高等指标也是诊断急性脂肪肝的重要依据。

其次,影像学检查也是急性脂肪肝诊断的重要手段。

腹部超声、CT、MRI等

检查可以清晰显示肝脏的形态和结构,帮助医生判断是否存在脂肪肝的情况。

此外,肝脏活检也是诊断急性脂肪肝的重要手段,通过镜下观察可以明确病变的程度和类型。

最后,急性脂肪肝的诊断还需要排除其他肝脏疾病。

由于急性脂肪肝的临床表

现和实验室检查与其他肝脏疾病有一定的重叠,因此在诊断时需要排除其他可能的疾病,确保诊断的准确性。

综上所述,急性脂肪肝的诊断需要综合临床表现、实验室检查、影像学检查和

肝脏活检等多种手段,以确保诊断的准确性和全面性。

对于患者来说,及时就诊并配合医生进行全面检查是非常重要的,以便及早发现疾病,采取有效的治疗措施。

希望本文所介绍的急性脂肪肝诊断标准能够帮助大家更好地了解和认识这一疾病,保护自己的肝脏健康。

脂肪肝脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝,是指由于各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积过多的病变。

脂肪性肝病正严重威胁国人的健康,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病,已被公认为隐蔽性肝硬化的常见原因。

脂肪肝是一种常见的临床现象,而非一种独立的疾病。

其临床表现轻者无症状,重者病情凶猛。

一般而言,脂肪肝属可逆性疾病,早期诊断并及时治疗常可恢复正常。

脂肪肝的发病率近几年在欧美和中国迅速上升,成为仅次于病毒性肝炎的第二大肝病。

在某些职业人群中(白领人士、出租车司机、职业经理人、个体业主、政府官员、高级知识分子等)脂肪肝的平均发病率为25%;肥胖人群与Ⅱ型糖尿病患者中脂肪肝的发病率为50%;嗜酒和酗酒者脂肪肝的发病率为58%;在经常失眠、疲劳、不思茶饭、胃肠功能失调的亚健康人群中脂肪肝的发病率约为60%。

近年来脂肪肝人群的年龄也不断下降,平均年龄只有40岁,30岁左右的病人也越来越多。

45岁以下男性脂肪肝明显多于女性。

脂肪肝早期无症状,好多年青人在体检时检查出自已患了脂肪肝而就医.所以人人都要注意体检,有效地把疾病控制在早期阶段。

疾病分类按病理分类1、单纯性脂肪肝:肝脏的病变只表现为肝细胞的脂肪变性。

根据肝细胞脂变范围将脂肪肝分为弥漫性脂肪肝、局灶性脂肪肝,以及弥漫性脂肪肝伴正常肝岛。

脂肪肝的发病机制复杂,各种致病因素可通过影响以下一个或多个环节导致肝细胞甘油三酯的积聚,形成脂肪肝:①由于高脂肪饮食、高脂血症以及外周脂肪组织分解增加导致游离脂肪酸输送入肝细胞增多。

②线粒体功能障碍导致肝细胞消耗游离脂肪酸的氧化磷酸化以及b氧化减少。

③肝细胞合成甘油三酯能力增强或从碳水化合物转化为甘油三酯增多,或肝细胞从肝窦乳糜微粒,残核内直接摄取甘油三酯增多。