浅析王建中钢琴作品的和声手法_0

- 格式:doc

- 大小:26.59 KB

- 文档页数:6

王建中《歌五首》和声艺术研究

王建中是中国近现代音乐史上一位有着自己独特风格的作曲家。

他的创作主要以钢琴改编曲为主,也有极少量的声乐作品,如本论文所研究的《歌五首》。

王建中先生的作品历来以浓郁的民族特色为人所称道,这部作品也不例外。

只是因为创作环境的改变及创作氛围的调整,作品有了更多丰富的和声语汇,让人在充分体味民族民间音乐韵味的同时听到了更多新鲜的音响色彩。

本文从调式调性的转换、和声的纵向结构与横向进行以及作品的艺术价值三大方面入手,并结合具体的谱例作了一个细致的梳理,进而揭示作品是如何将和声方法中的“新”与“旧”完美结合,让音乐充分的融入到词的意境里去。

284学苑论衡20世纪初,中国音乐家们通过学习西方音乐理论的同时,对和声学的运用进行了民族化的探索。

最早进行五声性调式旋律的和声方法探究是1928年赵元任发表的《中国派和声的几个小实验》;1949年王震亚《五声音阶及其和声》,这是第一步研究五声调式和声的著作;我国第一部研究五声调式和声的著作是黎英海《汉族调式及其和声》,60年代之后,桑桐《五声纵合性和声结构的探讨》、樊祖荫《中国五声性调式和声理论与方法》等,为民族和声学体系的形成打下了一个坚实的基础。

一、五声纵合性和声的方法(一)和弦结构五声调式音列的纵向结合,可以构成各种五声性的和声音程,以及三音和弦、四音和弦与五音和弦。

在这些和弦中,同音组和弦是指凡和弦构成音相同者归为一类。

同样在五声性七声音阶中,还有“二变”音的五声化纵合性和弦结构。

(二)和声进行五声性旋律内涵的和声进行最终要的特点是一个调内的各级和弦都可以自由的相互连接,因此它的和声进行具有广泛的可能性;围绕调式中心和弦的进行、根据和声紧张度与和声色彩发展变化的需要安排和声进行。

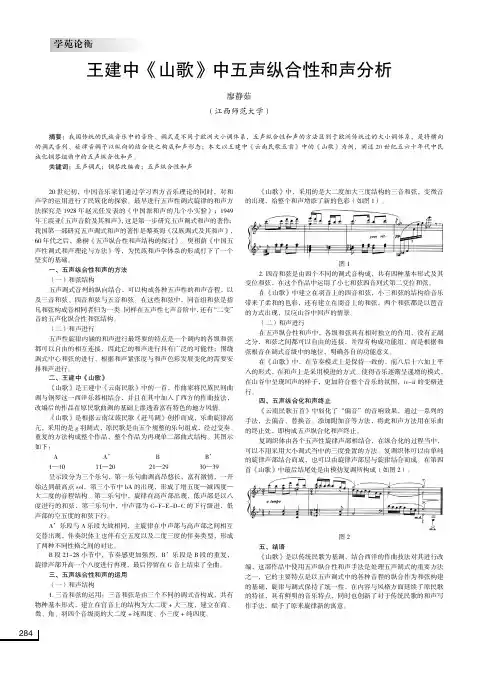

二、王建中《山歌》《山歌》是王建中《云南民歌》中的一首,作曲家将民族民间曲调与钢琴这一西洋乐器相结合,并且在其中加入了西方的作曲技法,改编后的作品在原民歌曲调的基础上渗透着富有特色的地方风情。

《山歌》是根据云南汉族民歌《赶马调》创作而成,乐曲旋律高亢,采用的是g 羽调式,原民歌是由五个规整的乐句组成,经过变奏、重复的方法构成整个作品,整个作品为再现单二部曲式结构。

其图示如下: A A’ B B’1—10 11—20 21—29 30—39呈示段分为三个乐句,第一乐句曲调高昂悠长,富有激情,一开始达到最高点sol,第三小节中bA 的出现,形成了增五度—减四度—大二度的音程结构。

第二乐句中,旋律在高声部出现,低声部是以八度进行的和弦,第三乐句中,中声部为G-F-E-D-C 的下行级进,低声部的空五度的和弦下行。

A’乐段与A 乐段大致相同,主旋律在中声部与高声部之间相互交替出现,伴奏织体上也伴有空五度以及二度三度的伴奏类型,形成了两种不同性格之间的对比。

王建中钢琴作品《浏阳河》艺术分析及演奏技巧探讨《浏阳河》是中国著名钢琴家王建中的作品之一,是一首具有浓郁中国风格的钢琴曲。

本文将对《浏阳河》进行艺术分析,并探讨其中的演奏技巧。

《浏阳河》以浏阳河为主题,取材于湖南民歌,展现了湖南风光的壮丽和湖南人民的豪情。

整首曲子分为三个部分:开头是动情的主题,旋律优美动听;中间部分是高潮,充满激情和力量;结尾部分是安宁而抒情的尾声,通过简洁的旋律画出浏阳河的宁静和祥和。

在演奏技巧方面,《浏阳河》的乐谱要求钢琴家具备较高的技巧和音乐表现力。

演奏者需要掌握良好的手指灵活性,以应对曲中旋律线条上的复杂跳跃和跨度大的音程。

演奏者需要注重和声的处理,特别是琶音和分解和弦的运用,以表现曲中的深情和力量。

演奏者还需注意节奏的掌握,以确保旋律的流畅性和连贯性。

在演奏高潮部分时,要注意充分发挥钢琴的音量和音色的变化,以表现曲中的激情和力量。

演奏者还需在音乐表现方面发挥个人的想象力和创造力。

在表现湖南风光的壮丽时,可以通过强有力的音量和跳跃的音程来表现;在表现湖南人民的豪情时,可以通过较快的速度和饱满的音色来表现。

在表现浏阳河的宁静和祥和时,可以通过柔和的弱音和轻盈的音色来表现。

演奏者还需注重节奏的掌握和音乐的整体统一感。

在演奏时要注重准确把握节拍,并与伴奏和声融为一体,以确保曲子整体的稳定性和连贯性。

要注重音乐的细节处理,如音符的连贯性、音符的准确度和音乐的层次感等,以表现出曲子的艺术性和美感。

《浏阳河》是中国钢琴作品中的经典之作,它具有浓郁的中国风格和独特的艺术魅力。

在演奏时,需要钢琴家具备较高的技巧和音乐表现力,并注重节奏、和声和音乐的整体统一感。

通过艺术分析和演奏技巧的探讨,希望能够更好地理解和演绎这首经典钢琴曲。

王建中《托卡塔》中特色的和声应用

《托卡塔》是现代著名作曲家王建中所作的一首大型钢琴协奏曲,该作品以其精巧的和声运用而备受推崇。

在作品中,王建中运用了许多特色的和声来营造出音乐的情感色彩和个性特征。

下面就介绍一下《托卡塔》中的特色和声应用:

1.引用早期音乐的和声元素

在《托卡塔》的第一乐章中,王建中引用了巴洛克时期的和声手法,如反复和弦、奏鸣曲式等。

这种和声往往运用大量的半音、小三度等跨度较小的音程,产生出紧张、接近的音乐氛围,使听众更能感受到音乐的情感张力。

同时,这种和声手法与现代和声结构的融合,也表现出王建中对历史音乐风格的尊重和运用的想法。

2.利用丰富的和声变化来表现情感

王建中在《托卡塔》中大量采用了动态和声变化来表现音乐情感。

比如,在第一乐章中,王建中通过变化的和声色彩和层次感来表现出音乐中的悲痛情感。

此时,王建中采用了少量的音阶上升和下降来创造出更加明显的情感表现,这种和声处理方法也在王建中的其他作品中有所体现。

3.巧妙地使用和声的配器

在《托卡塔》的配器方面,王建中独具匠心地将钢琴与交响乐团的弦乐器进行巧妙的配合,创造出丰富多彩的和声效果。

比如,在第二乐章中,王建中采用了较为复杂的和声运用,运用了乐队重奏来加强和声的效果。

同时,王建中还使用了各种半音阶与全音阶的组合,使得音乐的和声更加富有层次感,从而达到引人入胜的效果。

总之,《托卡塔》中王建中的和声应用十分精妙,让人听了之后不仅能够感受到音乐的情感表现,而且还能够深刻体会到音乐在和声方面的独创及卓越表现技巧。

王建中论文:浅析王建中的主要钢琴改编曲及风格特点摘要:王建中先生在中国钢琴音乐中占有重要地位,是我国著名的钢琴音乐作曲家。

他的钢琴改编曲要以中国独特的审美观念来诠释音乐作品的风格和内涵,其作品运用了传统的写作手法使之具有鲜明的民族特点。

对我国的钢琴音乐发展更是有巨大的推动作用。

关键词:王建中;钢琴改编曲;传统音乐民族文化王建中先生大部分的钢琴改编曲完成于二十世纪六七十年代,其改编曲的原型基本是原汁原味的中国民族民间曲调。

他深入了解人民群众的生活、思想,为创作选材注入新鲜血液。

他追求较高立意,其作品具有鲜明的民族特色,并将现代作曲技法与中国传统音乐思想相融合,发挥钢琴特色,展现钢琴长处,使音乐更加丰富。

一、王建中的主要改篇歌曲(一)《梅花三弄》作品写于1973年。

主题取自同名古琴曲。

古琴曲《梅花三弄》曲谱最早见于明代《神奇秘谱》。

在酝酿这首作品时,融入了毛泽东诗词《卜算子·咏梅》的意境——“待到山花烂漫时,她在丛中笑”,“三弄”则是主要主题在多段体结构中重复了三次。

钢琴曲《梅花三弄》在保持古琴曲清高、瑰美格调的基础上,在旋律、曲体、和声、织体等方面都有创造性的发展,开掘出更为丰满、感人的艺术境界。

同时又不拘泥于原曲充分展示出民族民间音乐文化所蕴涵的审美神韵。

王建中先生充分利用钢琴宽广的音域、丰富的调性色彩,扩大音乐发展手法,使古老的乐曲拓展了单声的旋律线,增强了音乐的表现力。

(二)《百鸟朝凤》《百鸟朝凤》原为民间唢呐曲。

乐曲描绘的是在北方乡村的山间小路上,一队娶亲队伍热热闹闹地抬着新娘、吹着唢呐,走向新郎家的欢乐场面。

1973年我国著名作曲家王建中先生根据此曲创作改编成钢琴曲。

《百鸟朝凤》是一首极具中国地方戏曲特色的乐曲,无论是和声织体、曲式结构上,还是调式调性,都充满了中国民族音乐的特色。

《百鸟朝凤》作为一首典型中国音乐腔体特色的五声调式乐曲,通过钢琴织体装饰音、不协和音、半音进行等等,借鉴民乐曲《百鸟朝凤》的音调、意境,将其与音域宽广、和声丰富的钢琴音乐表现力紧密结合。

王建中《托卡塔》中特色的和声应用王建中是中国当代著名音乐家和作曲家,他的作品涵盖了多种音乐流派,包括古典音乐、爵士乐和电子音乐等。

他的作品《托卡塔》展现了他在和声运用方面的深厚功力。

在这篇文章中,我们将探讨《托卡塔》中特色的和声应用。

我们需要明确什么是托卡塔。

托卡塔是一种古典音乐形式,起源于意大利巴洛克时期。

它通常是一首独奏钢琴曲,具有快速、活泼的特点,结构上分为几个乐章,每个乐章都有自己独特的音乐形式和风格。

在《托卡塔》中,王建中结合了西方古典音乐的和声体系和中国传统音乐元素,为这一古老的音乐形式赋予了新的生命力。

在《托卡塔》中,王建中运用了丰富的和声语言,展现了他对和声的独特理解和创新应用。

他巧妙地融合了西方古典音乐的和声规则和中国传统音乐的和声传统,创造出了独具特色的音乐语言。

他在作品中运用了丰富多彩的和声变化,包括和声进行、和声节奏、和声进行式等,使整个作品充满了动感和表现力。

他在和声上的运用也充分展现了他对音乐表达的深刻理解和对和声美学的不懈追求。

王建中在《托卡塔》中还大量运用了和声的对位和变奏。

对位是指两个或多个乐声线相互交织,形成丰富的音乐纹理。

在《托卡塔》中,王建中巧妙运用了对位的技巧,使不同乐声线在音乐中相互呼应、交织,产生了丰富多彩的声音效果。

他还对主题进行了多种变奏处理,使得乐曲在和声上呈现出丰富的变化和层次感。

这些和声上的对位和变奏处理,为《托卡塔》增添了独特的魅力和张力,使整个作品更加丰富多彩。

除了以上的技巧运用,《托卡塔》中还体现了王建中对于和声美学的深刻追求。

他注重在音乐中塑造出丰富的情感和内在的音乐表达,通过和声的运用来达到这一目的。

在《托卡塔》中,王建中运用了丰富多彩的和声变化,既有激烈的音乐冲突,又有柔和的音乐表达,使整个作品充满了情感张力和戏剧性。

他在和声上的运用不仅使音乐更加生动鲜活,也突显了他对音乐表达的深刻思考和对和声美学的精准把握。

王建中钢琴作品《浏阳河》艺术分析及演奏技巧探讨王建中是中国著名的钢琴家和作曲家,他的钢琴作品《浏阳河》被誉为中国音乐的经典之一。

这首曲子以湖南的一个小河名称命名,充满了浓郁的中国乡土气息,表现了中国南方乡村的宁静、和谐与美丽。

在这里,我们将对这首曲子的艺术特点进行分析,并探讨其演奏技巧。

让我们来分析一下《浏阳河》的艺术特点。

这首曲子的节奏感非常强烈,每一个音符似乎都带有一种振奋人心的力量。

王建中运用了丰富的音符组合和变化,使得整个曲子听起来既有力量又富有韵律感。

曲子中还融入了大量的中国民俗乐器的音响元素,如二胡、琵琶等,给人一种身临其境的感觉。

在和声方面,《浏阳河》运用了大量的和声变化和转调,使得曲子听起来既有层次感又不失和谐。

旋律方面,曲子的主题十分明快且优美,能够引起人们内心的共鸣。

整体来看,《浏阳河》这首曲子在艺术上达到了很高的水准,显示出王建中作为作曲家的深厚功力。

接下来,我们来探讨一下《浏阳河》的演奏技巧。

首先是节奏掌握。

在演奏《浏阳河》时,演奏者需要清晰地把握曲子的节奏感,把握好每一个音符的持续时间,要有强有力的击键,同时又要注意音符之间的连贯性,做到既有力量又有韵律。

其次是手型和指法。

《浏阳河》整首曲子难度较大,涉及到尺度的变化和较大的手位跨度,因此演奏者需要对手型和指法做好训练,保持手部的柔韧性和协调性。

对于曲子中出现的大量琶音、连续音等技巧,演奏者还需要加强练习,使得演奏更加精准流畅。

在演奏《浏阳河》时,演奏者还需要注重音色的处理。

曲子中有很多地方需要通过不同的音色来表现不同的情感,演奏者需要根据曲子的内容和情感进行音色的处理,使得曲子听起来更加有张力和感染力。

演奏者还需要注意对曲子内在情感的把握,表现出曲子中所蕴含的宁静、和谐与美丽。

《浏阳河》是一首充满中国特色的钢琴曲,它融合了中国民族音乐的元素,表现出了浓厚的中国乡土气息。

演奏这首曲子需要演奏者有扎实的技术功底和对中国音乐的深刻理解,从而能够把曲子中蕴含的深刻内涵展现出来。

王建中钢琴改编曲《浏阳河》演奏诠释

《浏阳河》是中国传统民歌,其源头可追溯到明朝中期。

这首歌以描绘湖南岳阳浏阳

河为主题,歌词简单却充满感情,而独特的旋律更是留下了深刻的印象。

王建中通过钢琴

改编,为这首歌曲注入了新的生命和色彩。

首先,在演奏中可以感受到王建中对于旋律的处理非常细致,将旋律中的变化和感情

传递得淋漓尽致。

这首曲子的主旋律明快流畅,表达了人们对浏阳河的怀念和向往。

然而,在旋律中不时会有转折,旋律渐渐变得悠扬深沉,此时乐曲中散发的感情将会凝聚成一份

旋律之美,让人不断陷入其中。

其次,王建中使用多种钢琴技巧丰富了乐曲的层次感。

在演奏的过程中,会不时地出

现变化的速度和节奏,通过不同的强弱音、滑音、颤音等技巧将旋律进行丰富,从而帮助

听众更好地感受到乐曲的情感和力度。

特别是在和弦的构建上,王建中用富有弹性的手指

演绎出了特别的和声效果,使得整首曲子更加美妙。

最后,王建中演奏的《浏阳河》不仅仅是一首音乐作品,更是一首带有深意的乐曲。

他通过钢琴演奏,生动地描绘出了浏阳河的景象,也表达了人们对家乡和故土的记忆和思念。

这种情感传递不仅引起听众的共鸣,同时也增加了这首歌曲的艺术价值和意义。

总的来说,王建中的钢琴改编曲《浏阳河》演奏出色,通过精湛的技巧和细致的表现,将这首民乐推向了新的高度。

此曲不仅展现了民乐的诗情画意和优美旋律,同时也带着温

暖的情感,唤起人们对故乡和家的思念与回忆。

深情演奏的《浏阳河》,让人不由自主地

沉醉其中,感受音乐所带来的力量和美好。

王建中钢琴作品《浏阳河》艺术分析及演奏技巧探讨《浏阳河》是中国钢琴家王建中创作的一首钢琴独奏曲。

该曲是以中国一条名为浏阳河的河流为创作题材,展现了浏阳河的美景和江南水乡的风情。

《浏阳河》整体风格优美、婉约,充满了古色古香的氛围。

曲子的开头以轻柔的旋律和温婉的和声给人以亲切感,仿佛身临其境地感受着浏阳河畔的宁静和恬淡。

接下来曲子进入到高潮部分,旋律线条逐渐升高,给人以舒展畅快的感觉。

这段旋律能够在轻快中抒发出澎湃的情感,仿佛流淌着浏阳河的水一样。

而后,曲子再次回到温和而安宁的部分,伴随着柔和而细腻的和声,逐渐淡出。

在演奏技巧方面,有几个要点需要注意。

首先是表达曲子的意境。

在演奏开始之前,需要先理解和把握曲子的整体意境,将这种意境透过音乐表现出来。

可以通过轻柔、温婉的演奏方式,柔和的手腕动作,以及细腻的音色来营造出宁静、恬淡的浏阳河畔景象。

而在高潮部分,可以通过把握旋律的高低音强度变化,以及手指的力度控制来表达出澎湃的情感。

其次是注意节奏和速度的掌握。

《浏阳河》的旋律节奏较为轻快,需要清晰明确地表现出来。

在演奏时要注意准确击打节奏,并保持稳定的速度。

而速度的掌握则要根据自己的技术水平和理解程度来决定,不过应该保持一定的连贯性和流畅性,避免过快或过慢导致乐曲的失去逻辑性和魅力。

最后是音色的处理。

《浏阳河》需要表达出江南水乡的风情和浏阳河的美景,因此需要用细腻、柔和的音色来刻画出这种意境。

在演奏时,要注意掌握好手指的弹跳与连奏,使得每个音符都清晰可闻,并尽量突出旋律线条。

在练习过程中要反复琢磨每个音符的音色和手指的力度,使得音乐达到最佳的表达效果。

《浏阳河》是一首充满江南水乡风情的钢琴独奏曲,既要表现出宁静恬淡的场景,又要表达出澎湃的情感。

在演奏中,要注意掌握好整体意境的表达、准确的节奏和稳定的速度,以及细腻柔和的音色处理。

只有在这些方面都达到了较高的水平,才能够将这首曲子完美地演绎出来。

王建中钢琴作品《浏阳河》艺术分析及演奏技巧探讨王建中是中国著名的钢琴家和作曲家,他的作品《浏阳河》是一首广为人知的钢琴曲,受到了许多钢琴演奏者和音乐爱好者的喜爱。

这首曲子以其独特的旋律和深厚的情感吸引着人们的注意。

本文将对王建中的钢琴作品《浏阳河》进行艺术分析,并探讨其演奏技巧。

一、曲谱分析《浏阳河》是王建中的代表作品之一,它是以中国湖南的浏阳河为灵感创作的。

曲子以缓慢、柔和的节奏开始,仿佛是在描绘浏阳河的宁静和清澈。

随着曲子的进行,旋律逐渐加快,音符的跳跃性和延长性增加,表现出江河的奔流和壮阔。

整个曲子以绚丽的音色和流畅的旋律为特点,表现出了王建中对于祖国江河的深情厚意。

从曲谱的编写来看,《浏阳河》在旋律线上与和声上都有复杂的设计,有许多音符交织在一起,这对于演奏者的技术要求较高。

而转调及过渡部分的处理也需要演奏者有较强的音乐感悟力和技巧。

二、演奏技巧探讨1.节奏与速度的掌控在演奏《浏阳河》时,演奏者需注意节奏的变化和速度的控制。

一开始的缓慢节奏需要以平和的情感表现,将江河的宁静和清澈展现出来。

而后续的加速部分需要把握好速度和力度的变化,将江河的奔流和壮阔展现出来。

这需要演奏者对曲子的整体结构有清晰的认识,且能够根据情感的需要做出相应的调整。

2.音色的控制3.音符的处理《浏阳河》的曲谱中,有许多音符的交织和延长,要求演奏者有较高的手指灵活性和技巧。

尤其是在高潮部分,音符的跳跃和延长性更大,需要演奏者具备较高的技术水平才能够演绎得淋漓尽致。

在练习时,演奏者需要注重手指的力度和速度的训练,以增强手指的灵活性和技巧。

4.情感的表达《浏阳河》的演奏要求演奏者能够深情地表达出对江河的热爱和祝福。

在演奏中,演奏者需要用音乐语言来表达对祖国江河的深厚感情,将曲子中所蕴含的情感演绎得淋漓尽致。

演奏者需要在技术的基础上,注重对音乐内涵的理解和表达,使每一个音符都能够传递出对江河的祝福和热爱。

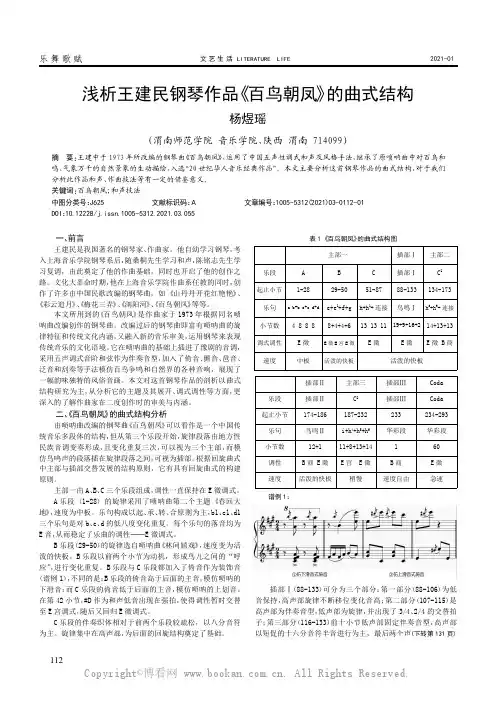

27~第47)是由5个乐句(共20个小节)和连接(共2小节)组成的,B部分的曲式结构为二段式,音乐的情绪从婉转动人逐渐变为激动、活泼;第三部分A1(第48~第61)是由3个乐句(共12个小节)和尾声(共2小节)组成的,主要是A段部分的再现,包括音乐主题、织体以及音乐的情绪部分。

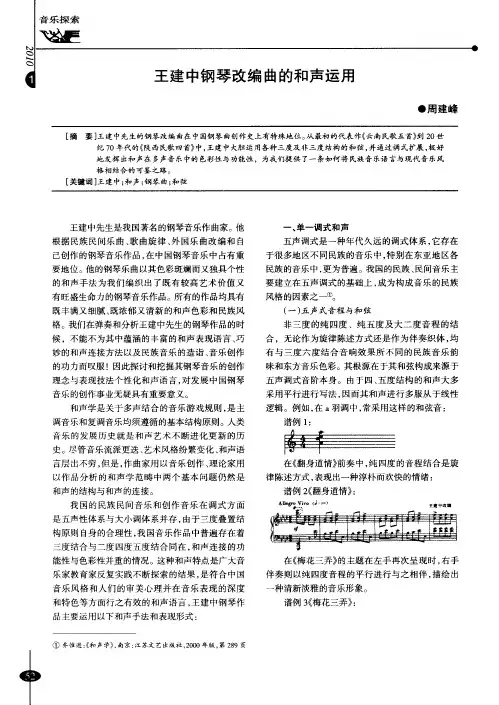

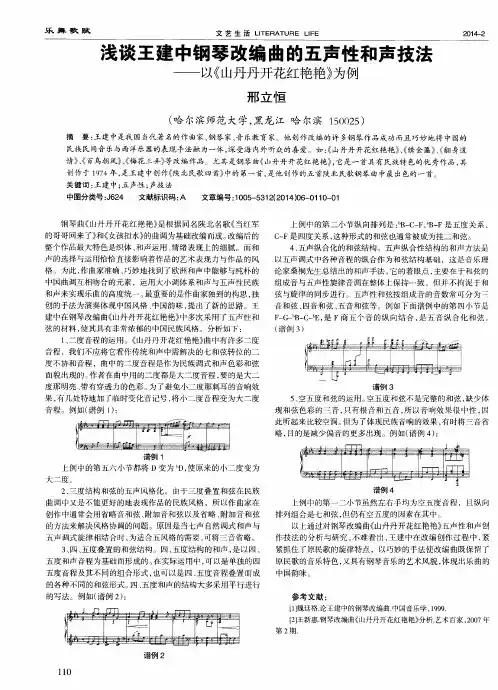

[2]在旋律方面,作品的第一小节下方声部以民族音阶(商音宫音羽音向下弹奏)来突出其旋律基调(如图1),作品的主旋律在高声部第一次出现,下方声部是对上方声部的变化重复,之后A段的音乐主题在高声部和低声部交替出现,作品的A段部分大量地运用装饰音对主旋律进行描写,最大程度体现了陕西民歌的旋律特点:在旋律级进下行后,较多地运用上行四度跳进。

陕北民歌的旋律婉转悠长和质朴、粗犷豪迈,当钢琴体现着这流动的旋律线条时,犹如身临其境,形象地歌颂了人民群众对党领导人深切的感激之情,让人久久不能忘怀。

作品的B段从第26小节开始,淡化了A段的主题,音符比较密集,大量运用32分音符,高声部的旋律音经过8度重复,着重突出了旋律的歌唱性,音乐主题在轻快的节奏中凸显出来,旋律的起伏、跨度较大,富有跳跃性,在情绪上与A段形成了对比。

作品的A1段再现了A段的大部分内容,只是在最后的结束部分出现了一些变化。

作品的音乐主题在第48小节的高声部的重现,使整首作品的情绪由舒缓到欢快、热情最后回归到舒缓,再现部分呼应了整首作品的音乐主题,使音乐情绪在A段的基础上得到进一步升华。

在尾声部分,旋律音做了四度双音上行级进,最终在主和弦上结束,增强了旋律的结束感。

图1(二)和声与调式的特点在和声方面,这首作品引入了西方钢琴音乐中的多声部和声织体。

在整首作品上方声部的首拍位置使用了典型的民族和弦配置法,用和弦的根音-五音-根音进行叠置(如图1),这种省略和弦三音的弹奏方法降低了西方常用和弦的色彩感,在典型的民族音乐作品中较为常见。

整首作品的和声进行主要是以商进行到徵,徵进行到羽,在和弦的使用上,较多地运用了三度和弦叠置的创作手法,通过密集的和弦音对音乐材料进行点缀,具有丰富的音响色彩。

浅析王建中钢琴作品的和声手法摘要:王建中钢琴作品主要运用 5种和声手法和表现形式;三度叠置和弦;五声式音程与和弦;附加音和弦;复合和弦;多音和弦。

其和声的运用基本特点是根据音ft.作品内涵揭示、风格表现、意境渲染、情绪抒发和韵味体现的需要,大胆运用三度和非三度叠置的不同结构不同色彩的和声,充分发挥和声艺术在多声音乐中的结构组织作用及色彩性功能性,灵活多样,不拘一格,随意调遣,尽情挥洒。

关键词:王建中钢琴作品和声手法三度叠置非三度叠置音程和弦五声性王建中先生是我国著名的钢琴音乐作曲家。

他根据民族民间乐曲、歌曲旋律、外国乐曲改编和自己创作的钢琴音乐作品,在中国钢琴音乐中占有重要地位。

“他的钢琴独奏曲无论是根据民歌改编或是创作的,无论是采用何种技法,均具有既丰满又细腻、既浓郁又清新的和声色彩和民族风格。

他以娴熟的钢琴写作技巧,流畅自如的乐思,将每首乐曲编织得充满生机,独具个性,媚媚动听,极富听赏效果。

”… 由于他的钢琴作品在广大听众中具有较高的演奏率和广泛的影响力,所以王建中的名字总是同中国钢琴音乐在一起。

“他的作品不仅被音乐院校作为常用教材,而且已成为国内音乐舞台的保留曲目,有的还被作为代表中国风格的经典在国际舞台上演出。

”在演奏和学习这些钢琴作品的同时,探讨和挖掘其钢琴音乐的创作理念与表现技法、个性化和声语言与民族韵味,对于宏扬先进的民族文化艺术,发展中国钢琴音乐的创作事业,无疑具有重要意义。

和声学是关于多声结合的音乐游戏规则,是主调音乐和复调音乐均须遵循的基本结构原则。

人类音乐的发展历史就是和声艺术不断进化不断更新的历史。

尽管音乐流派几经更迭、艺术风格纷繁变化、和声语言层出不穷,但是,作曲家用以音乐创作、理论家用以作品分析的和声学范畴中两个基本问题仍然是和声的结构与和声的连接。

欧洲大小调体系音乐的和声结构原则是三度叠置,连接方法是功能序进,这一多声结合的基本宗旨贯穿了巴洛克时期、古典派、浪漫派乃至于印象派和部分现代派音乐。

由于我国的民族民间音乐和创作音乐在调式方面是五声性体系与大小调体系并存,由于三度叠置结构原则自身的合理性,我国音乐作品中普遍存在着三度结合与二度四度五度结合同在、和声连接的功能性与色彩性并重的情况。

这种和声特点是广大音乐家教育家反复实践不断探索的结果,是符合中国音乐风格和人们的审美心理并在音乐表现的深度和特色等方面行之有效的和声语言。

王建中钢琴作品主要运用以下和声手法和表现形式:(一)三度叠置和弦。

自上一世纪初以来,三度叠置的大小三和弦和七和弦九和弦在我国音乐作品中就被广泛运用,但是一直存在着争议。

黎英海认为:“因此就有人认为五声音阶的和声只能用五声,不能在和声中出现非五声音阶音,像只在钢琴黑键上弹那样。

但是这仅仅是一个办法,反正只用五声的结合,没有半音及增减音程,随便几个音碰在一起也不是太紧张刺耳,这种看法和‘四度和声’一样,果然是很容易地避免了和声中的洋味,但是带来的却是和声的单调贫乏,缺乏推动力和开展性,色彩也没有更多的变化,这是不能作为基本的和声手法来应用的。

三度叠置的和弦,音响丰满,色彩对比显著,和弦的形态变化也很多,同调中各音级的从属关系相结合时,和弦的功能作用比单音更为确定并可加强调性逻辑。

”前苏尤·霍洛波夫在其《论西方的三种和声体系》一书中论述兴德米特和声理论时,对各种音程结合的和弦的音响效果、谐和程度和声音色彩进行分析比较之后,将和弦划分为六组,结论是:“大调三和弦与小调三和弦(第 1组 1是‘所有和弦音中最优美的和弦’),是所有和弦中最有独立性的,并且最适用于结束。

它们可以同任何一个和弦进行连接。

”其实,用谐和的大小三和弦为五声性曲调配置和声的做法并非自国人始。

浪漫派大师肖邦在其著名的黑键练习曲(Op.10 Nr5)中,印象派大师德彪西在其前奏曲《亚麻色头发的少女》中,均有成功运用的范例。

毋庸置疑,在这两首名作中,五声性的旋律与三度迭置的大小三和弦结合得自然而和谐。

可不知是由于听力的误差还是思想的误区,总有人对我国音乐创作中大小三和弦七和弦的使用往往轻率否定,似乎如此用法不能体现民族风格和东方韵味,这显然是作茧自缚。

黎英海进一步指出:“和弦三音的有无,对和声的丰满性有很大的影响,因而我们不能采取逃避问题的态度,所以解决‘间音’在和声处理上的困难,是汉族调式基本和声的一个带关键性的问题。

”看来,我国音乐创作中不在于三度迭置的和弦可用还是不可用,关键在于如何处理五声性曲调所没有的“偏音”。

一般说来,对于旋律外音性的“偏音”或者“间音”的处理,往往采用将其内置即放在织体的内声部和化纵为横即将其以分解和弦或琶音的经过音形式使用。

例如《军民大生产》最后一部分主题原型再现时,右手柱式和弦的升 F和降B是内置偏音,八度加音柱式和弦结合旋律中四度跳动音程与规整的节拍节奏,作品所塑造的威武刚强的边区军民形象跃然而出;而《梅花三弄》音乐主题首次陈述时,左手琶音的 E 和降 B是琶音经过音性用法,综合五声性分解和弦与高音区纯五度音程一起表现梅花清新高洁的品格。

《山丹丹开花红艳艳》属于五声性的七声商调式,其中清角为旋律音。

全曲第三部分再现时,还原A与降D以内置偏音和分解七和弦奏出,色彩明亮,乐思新颖。

(二)五声式音程与和弦。

非三度的纯四度纯五度及大二度音程的结合,无论作为旋律陈述方式还是作为伴奏织体,均有与三度六度结合音响效果所不同的民族音乐韵味和东方音乐色彩。

在《翻身道情》前奏中,纯四度平行音程结合是旋律陈述方式;而在《梅花三弄》的主题在左手再次呈现时,右手则以纯四度音程的平行进行与之相伴;在《百鸟朝凤》中部,右手旋律和左手伴奏各自分别以大二度结合,轻盈活泼,诙谐风趣。

以纯四度、纯五度及大二度此类非三度叠置的“五声式和弦”,在我国一些专家的和声著作和教科书中都有详尽阐述。

张肖虎在其《五声性调式及和声手法》一书中称之为“代音和弦”,“五声性和弦结构,当偏音在内声部时,常用正音代替。

”黎英海认为:“我们可以在基本和声中有条件地采用非三度迭置的‘五声式和弦’,由于以‘间音’为三音的和弦与五声音调容易产生不协调,应注意‘间音’的处理问题。

……还可运用代替音的方法来扩大旋律与和声的结合关系。

”谢功成、马国华、童忠良和赵德义所著《和声学基础教程》中称之为“五声性变异结构和弦”,“这些和弦并不是随意地用几个五声音阶的音结合而成的音组。

作为和弦,也有它自身的规律与结构原则。

这就是:第一,它必须是五声性的;第二,它是在三度叠置和弦的基础上的变异,这里说的变异,是指对三度叠置的变异。

也就是说,变异结构和弦是以三度叠置构成的和弦为基础,按照五声性的特点,作某些非三度叠置的处理。

”并且认为:“这些和弦运用的范围并不限于五声音阶的音乐,在有些七声音阶的音乐中也常运用;不但用在以自然调式写作的音乐中,在一些用变化调式写的或较复杂的作品中,也可看到这种和弦。

在一个作品中,可以完全用这种和弦写成,但更多的是和其它不同结构的和弦混用。

”在《梅花三弄》的引子部分,王建中先生就是用这种“五声式和弦”和倚音模仿古琴奏法,气氛古香古色、稳重洒脱。

当然,更多的则是此类非三度叠置的音程与和弦分别或交替运用。

(三)附加音和弦。

指在传统三度叠置的和弦上“附加其它音级的和弦。

所附加的音常是五声正音。

大三和弦常附加大六度或大二度音;小三和弦常附加四度音;小七和弦,属七和弦也有附加音的可能。

附加音是色彩性的加强,不改变和声功能。

”《浏阳河》引子部分右手旋律以平行四五度结合为主,左手伴奏形似小七和弦,但考虑到该作品旋律的五声性,其中宫和弦与微和弦的特殊作用,笔者以为这里是出于与高音声部结合的需要而采用的附加音和弦转位活用。

而在《彩云追月》主题第二部分初次呈示时,左手优美如歌的旋律上方飘动着右手加六度的分解和弦,恰如行云流水。

(四)复合和弦。

此类和弦是不同功能和弦的结合,增加了和声的不谐和程度,往往用于层次浓密、情绪激昂的段落。

“由于多声部进行的形态,或多层声部运动的结合而出现各种复合音程或复合功能的和弦结构。

它是多层声部进行的结果,也可能是音响效果的要求而产生的复杂化了的和弦结构。

在实际运用中,它们有丰富和声表现力的作用。

”在根据朝鲜歌剧《血海》主题歌改编的《赤胆忠心》中,高音声部与中低音声部即为不同功能和弦的结合,将人物激动的心情抒发得淋漓尽致。

在《山丹丹开花红艳艳》的引子中,用传统的三度叠置和弦同变异性五声式和弦的复合,描绘出了灿烂明媚的陕北风光。

同样在该曲高潮部分,用三度叠置的三和弦七和弦同二度四度叠置的五声式和弦复合,使和声音响更加丰富多彩而民族风格得到强化,音乐效果热烈、奔放。

(五)多音和弦。

此类和弦构成往往是大小二度、三度、四度与五度音程的同时结合,具有一定描绘意境和渲染气氛的作用。

结构复杂,音响刺激是其特点。

“这样的和弦首先要分辨它的基本结构功能,以便决定和弦的声部与连接,此外,还常需注意其外声部线条的处理与功能关系。

”在组曲《云南民歌五首》的《龙灯调》中,多音和弦具有演唱者高声吆喝时的滑音效果,这里的琶音奏法应该突出头尾两音。

在《蝶恋花》中运用五声性多音和弦以分解和弦形式奏出,显然是在模仿民族弹拨乐器演奏效果。

在《情景》中用极不谐和的增四度小二度与其它音程的多音碰撞,以产生猛烈敲击的声音,是典型的现代和声手法。

综上所述,王建中先生的钢琴作品中,和声的运用基本特点是根据音乐作品内涵揭示、风格表现、意境渲染、情绪抒发和韵味体现的需要,大胆运用三度和非三度叠置的不同结构不同色彩的和声,充分发挥和声艺术在多声音乐中的结构组织作用及色彩性功能性,灵活多样,不拘一格,随意调遣,尽情挥洒。

1.需要突出和声的功能性时运用三度叠置的和弦,需要突出和声的色彩性时运用二四五度叠置的和弦,更多的则是三度叠置和声与非三度叠置的五声性和声交替运用或结合运用。

其中,《大路歌》《赤胆忠心》《樱花》等用突出和声功能性的三度叠置和声为主进行配置,《大路歌》有一部分为了渲染路途的艰险、命运的坎坷,在右手八度加音柱式和弦的主旋律之下,左手以八度半音阶下行相伴;小调式的《樱花》根据日本民歌的旋法特点,突出了二级即上主和弦的作用。

《云南民歌五首》中的《龙灯调》和《猜调》等用突出和声色彩性的以非三度叠置的五声式和声为主进行配置。

而《梅花三弄》《百鸟朝风》《山丹丹开花红艳艳》及《蝶恋花》等较多作品,则是三度叠置和声与非三度叠置五声性和声的交替与结合使用。

2.和声连接的自然、丰富。

在大量作品中作者交替与结合使用了三度叠置与非三度叠置的不同结构和声,但是其衔接却是自然而然、一气呵成,可见调遣与安排和声的功力。

笔者以为这里主要是由于作者始终遵从了和声连接自然顺畅的基本原则:(1)从音乐发展的脉络及旋律线条的流动出发选用和声。