平行线的判定(第1课时) 第 1页(共 4页) 第 2页 (共 4页)

七年级下期数学公开课教案设计:

·

§· 5.2 平 行 线 的 判 定

授课教师:郑宗平 地点:赵化中学 时间:2014年3月 日

第 1 课 时

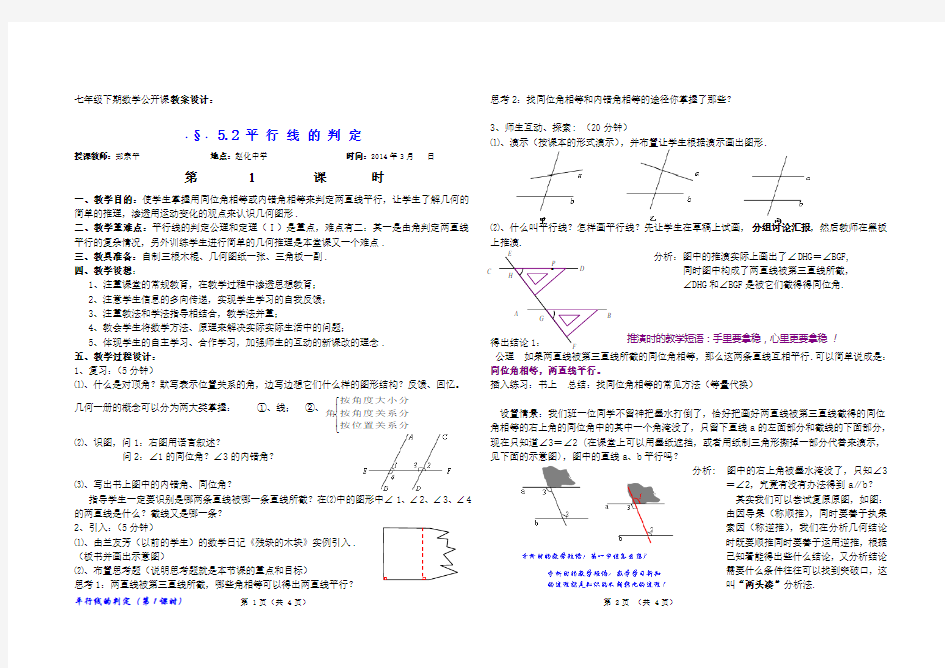

一、教学目的:使学生掌握用同位角相等或内错角相等来判定两直线平行,让学生了解几何的简单的推理,渗透用运动变化的观点来认识几何图形.

二、教学重难点:平行线的判定公理和定理(Ⅰ)是重点,难点有二:其一是由角判定两直线平行的复杂情况,另外训练学生进行简单的几何推理是本堂课又一个难点. 三、教具准备:自制三根木棍、几何图纸一张、三角板一副. 四、教学设想:

1、注重课堂的常规教育,在教学过程中渗透思想教育;

2、注意学生信息的多向传递,实现学生学习的自我反馈;

3、注重教法和学法指导相结合,教学法并重;

4、教会学生将数学方法、原理来解决实际实际生活中的问题;

5、体现学生的自主学习、合作学习,加强师生的互动的新课改的理念. 五、教学过程设计: 1、复习:(5分钟)

⑴、什么是对顶角?默写表示位置关系的角,边写边想它们什么样的图形结构?反馈、回忆。

几何一册的概念可以分为两大类掌握: ①、线; ②、??

???按位置关系分按角度关系分按角度大小分

角

⑵、识图,问1:右图用语言叙述?

问2:∠1的同位角?∠3的内错角?

⑶、写出书上图中的内错角、同位角?

指导学生一定要识别是哪两条直线被哪一条直线所截?在⑵中的图形中∠1、∠2、∠3、∠4的两直线是什么?截线又是哪一条? 2、引入:(5分钟)

⑴、由兰友芳(以前的学生)的数学日记《残缺的木块》实例引入. (板书并画出示意图)

⑵、布置思考题(说明思考题就是本节课的重点和目标)

思考1:两直线被第三直线所截,哪些角相等可以得出两直线平行?

思考2:找同位角相等和内错角相等的途径你掌握了那些?

3、师生互动、探索: (20分钟) ⑴、演示(按课本的形式演示),并布置让学生根据演示画出图形.

⑵、什么叫平行线?怎样画平行线?先让学生在草稿上试画,分组讨论汇报,然后教师在黑板上推演.

分析:图中的推演实际上画出了∠DHG =∠BGF,

同时图中构成了两直线被第三直线所截, ∠DHG 和∠BGF 是被它们截得得同位角.

得出结论1: 公理 如果两直线被第三直线所截的同位角相等,那么这两条直线互相平行.可以简单说成是:同位角相等,两直线平行。

插入练习:书上 总结:找同位角相等的常见方法(等量代换)

设置情景:我们班一位同学不留神把墨水打倒了,恰好把画好两直线被第三直线截得的同位角相等的右上角的同位角中的其中一个角淹没了,只留下直线a 的左面部分和截线的下面部分,现在只知道∠3=∠2 (在课堂上可以用墨纸遮挡,或者用纸制三角形撕掉一部分代替来演示,

见下面的示意图),图中的直线a 、b 平行吗?

分析: 图中的右上角被墨水淹没了,只知∠3

=∠2,究竟有没有办法得到a ∥b ? 其实我们可以尝试复原原图,如图:由因导果(称顺推),同时要善于执果索因(称逆推),我们在分析几何结论时既要顺推同时要善于运用逆推,根据已知看能得出些什么结论,又分析结论需要什么条件往往可以找到突破口,这叫“两头凑”分析法.

推演时的教学短语:手里要拿稳,心里更要拿稳! P

A B C D E

F

H

G ·

平行线的判定(第1课时) 第 3页(共 4页) 第 4页 (共 4页)

通过分析很容易得到a ∥b ,由此我们共同的出了结论2:

定理 如果两直线被第三直线所截的内错角相等,那么这两条直线互相平行.可以简单说成是:内错角相等,两直线平行。

结合上面的分析指导学生书写推理,教师要反复强调推理的书写格式: ∵∠3=∠2(已知)

又∠1=∠3(对顶角相等) ∴∠1=∠2

∴a ∥b (同位角相等,两直线平行) 插入练习书上练习 巩固定理

⑶、解决实际问题(略) 学以致用(谈预复习合用本的情况) ⑷、Ⅰ、认识两种基本图形(渗透运动变化的观点)

“A ”字放大: “Z

这些图形用什么理论依据? Ⅱ、变式练习 ①、书上的图,若∠A+∠1=180°,

②、图形发生变化(出示几何图纸)怎样得到AD ∥BC?

选择其中的一种抽一名学生上台书写推理过程,接着由一名学生口述,组织学生小结内容、方法,谈收获.

4、小结:⑴、判定Ⅰ、Ⅱ;⑵、找角相等的思考途径;⑶、其它(略)

5、参考资料:略.

6、布置作业:书上

信息反馈:

1、作业情况:

2、教师评价:

教学反思:

1. 2. 3. 4.

1 3 4

2 翻转 2 1 2 1 2

1

拉伸

2 D A B

E 1 C B C D

E A 1 2 2 A B C D 1 3 4

B A

F C D E

年级八科目地理任课教师谭小刚 授课时间9月6 第一课 时 课题第一章第一节疆域授课类型新授课 一、教材分析 本节课是人教版初二第一章第一节,,主要学习我国的地理位置和范围。要让学生明白我国的地理位置特点,省级行政单位的名称简称以及行政中心。 二、学情分析 学生在初一学习地理的基础上,和日常生活中学生对我国的地理位置和范围知识后有了一定的了解,学习本课内容并不陌生. 三、教学目标1.能够运用地图说出我国的地理位置及其特点。 2、在地上图指出我国的邻国和濒临的海洋,说明我国既是陆地大国,也是海洋大国。(关于这点,我想强调一下,以前的教材虽也提到我国是个海陆兼备的国家,领海和内海等,但并没有明确提到“海洋大国”这个概念。原来一提到我国国土时,往往学生想到的就是960万平方公里的陆地国土。现在从增强全民海洋意识出发,补充或者说强调了海洋国土是我国国土的重要构成,这也是我们应该向学生特别强调的 3、要求学生能在我国政区图上准确找出34个省级行政区,记住它们的简称和行政中心。 4、通过我国位置优越、疆域辽阔的学习,加深学生热爱祖国的情感,产生强烈的民族自豪感 编号:

四、教学重点难点[来源:https://www.doczj.com/doc/bf717515.html,][来源:https://www.doczj.com/doc/bf717515.html,]重点[来源:学优 高考网gkstk] 本节教学重点是要求学生理解我国地理位置及其优越性,省级行政单位的名称和空间分布。[来源:学优高考网gkstk] 难点 难点(没有难以理解的知识,但地名很多,要掌握其地理位置是难点)要求学生积极地参与课堂和课后活动。 五、教学过程 设计【新课讲授】 导入语:同学们,每周一我们学校都要进行升旗仪式,当鲜艳的五星红旗冉冉升起,同学们心中的自豪感就会油然而生,那么,你们为什么会感到自豪呢? 活动一:学生畅所欲言。(通过活动一培养学生的民族自豪感。)学生:地大物博、美丽富饶、人口众多、地处亚洲东部太平洋西岸、最北端最南端到了哪里…… 教师归纳:其实,爱祖国是不需要理由的,无论她博大或狭小、贫穷或富裕,我们都一样爱他。因为我出生和成长在这里,因为我的血管里流淌着中国人的血,因为这里有我的亲人、朋友,有我熟悉的一切。但我们伟大的祖国所拥有的灿烂的文化、辽阔的疆域、壮丽的河山、悠久的历史、勤劳智慧的人民,使得我们更加为他感到自豪。爱她,就要了解她;了解她,才能更好的建设她。从今天始,我们就要来学习中国地理了。 通过这样的一段导入语,把学生的情绪带入高潮,营造出一种健康向上的课堂氛围,在这种氛围中,让学生积极、主动、高昂的进入中国地理的学习。 1.位置优越 (谜语激趣)请同学们猜谜语,谜语是:“蓝色星球浮太空,一只雄鸡在其中,南北两分它在北,东西二分它居东,头指世界最大洋,尾

日本第一课时的教案范文 教材分析: 1. 本节教材是我国邻近的国家和地区一章的第一节,要让学生比较充分地了解日本这一东亚岛国的自然地理特点和人文地理特点。 2. 教材先对日本地理条件进行了分析,了解日本的位置、地形、文化等方面的特点,进而达到理解日本因地制宜发展经济的成功之处,即“加工贸易经济”这一经济发展的方式,并以此作为我们的借鉴。 3. 本节教材另设阅读、图表、活动等,在说明日本地形和组成、经济发展方式、扩展学生知识面、更好更全面地把握日本文化与经济状况等方面起到不容忽视的作用,使学生在学习的过程中得到获取知识的乐趣,从而开阔了视野,将复杂的知识简单化,枯燥的知识趣味化。 教学目标: 知识与能力: 1. 认识日本的自然环境(地理位置、气候等)。 2. 了解地震和防震的相关知识。 过程与方法: 1. 重在认识一个国家的地理位置、特点、主要灾害及成因分析的方法。 2. 培养探究问题的能力和分析各地理要素之间相互联系的能力。情感与 价值观: 1. 培养防震意识 2. 培养合作学习的意识和习惯 教学重点:

1. 多火山、地震的国家。 2. 培养防震意识和能力。 教学难点: 1. 自己读图,总结日本的自然环境。 2. 分析一个国家的位置、地形的方法。教学方法:讨论法、情境法、 多媒体辅助教学、分析归纳法教学准备:让学生搜集日本旅游的好 去处和与地震有关的材料。第一课时(共2 课时)学习过程屏幕 显示:图片(富士山和樱花)教师提问:有哪位同学知道这是哪个国家的?学生回答:日本。 新课导入:同学们说的很对,这是日本最有名的旅游胜地——富士山和日本的国花——樱花。日本是与我国一衣带水的邻邦。历史上曾经对我国人民犯下了滔天罪行。今天我们来了解与日本有关的地理知识。 屏幕显示:课题——日本屏幕显示:日本在世界中的位置教师引 导:仔细观察,认真思考:日本的地理位置 学生讨论:略 教师小结:日本是位于亚洲东部,太平洋西岸的一个群岛国家。屏 幕显示:日本国地图 教师引导:学生对照教材P18 日本地形图,说出日本周围的海洋。 学生回答:略。 屏幕显示:日本周围的海洋 教师小结:日本东临太平洋, 西隔日本海、朝鲜海峡与* 、朝鲜、韩国相望, 西南与我国隔东海相望

第二章地球的面貌 第一节认识地球 第一课时 【课标要求】 1、了解人类认识地球形状的过程。 2、用平均半径、赤道周长和表面积描述地球的大小。 3、用简单的方法演示地球自转和公转。 4、用地理现象说明地球的自转和公转。 【教学内容的分析】 本节课是湖南教育出版社义务教育课程标准实验教科书——地理七年级上册第一章《地球的面貌》第一节《认识地球》中的第一课时。 七年级地理是基础教育地理课程体系的有机组成部分,教材共分上下两册。内容包括:地球与地图、世界地理两部分。“认识地球”作为地理学习的基础被安排在第一节,而认识地球的形状和大小又是第一节的前两个问题,是初中学生学习地理的第一个问题,能否激发学生学习地理的兴趣、探究地理过程的热情,学会学习地理的方法,就显得非常重要。 本节教材内容又较为抽象,难于理解。教材安排上增加了一些活动和材料,以减轻难度。 【教学分析】 新课程倡导构建开发式的地理教学课堂,提倡从学生现实生活的经历与体验出发,激发学生提问题的兴趣,关注学习过程以及学生的情感、态度,鼓励积极探究,培养地理学习能力。对地球形状和大小的认识过程,正是一个由直观感受到观察猜想,再到实践探险和科学探测的过程。七年级学生年龄小,有好奇心,对这个问题感兴趣,结合教学的实际条件,设定本节课的教学目标和教学重点如下: (一)教学目标: 知识目标:1、了解人类认识地球形状的过程,能够比较详细的描述地球的形状。 2、学会运用地球的半径、赤道周长、表面积来描述地球的大小。 3、知道地球自转和公转运动的基本规律,能用地理现象说明地球的自转和公 转。 能力目标:培养学生描述地理事物的能力和提高学生运用地理因素获取地理知识的能力。情感目标:通过了解人类认识地球形状和地球运动的大致过程,使学生领悟到人类对大自 然的认识,是一个孜孜不倦的求索、深化的过程,激发学生探究性学习的兴趣, 领悟追求真理的精神,促进其求真务实科学态度的形成。 (二)教学重点: 1、认识地球的形状,能够描述地球的形状。 2、了解地球的半径、赤道周长、表面积。

第一节疆域 第一课时 ※教学目标 知识目标 1.掌握我国的位置、疆域,分析我国位置的优越性,知道我国的四至及邻国; 2.知道我国领土组成,掌握我国辽阔的海洋国土和隔海相望的国家。 能力目标 1.通过反复读图,培养学生的读图能力及对地理事物分布的空间想像能力; 2.培养学生分析图文资料的能力。 德育目标 通过认识我国辽阔的领土和优越的位置,激发学生的爱国之情,兴国之志,增强改革开放意识; ※教学重点 1.我国地理位置的优越性; ※教学难点 众多地名在地图上的空间位置的落实。 ※教学方法 启发式讲述法、小组讨论法等。 ※教具准备 实物投影仪、相关地图、地球仪。 ※课时安排 1课时 ※教学过程 【导入新课】 同学们,伴随着炎热的酷暑渐渐消散,金色的九月把大家迎入了初中的第二个学年。在这一年里,我们地理课将要学习哪些知识呢?请大家打开目录,第一章:从世界看中国,第二章:中国的自然环境,……这一学年我们将学习了解我们伟大祖国的方方面面。今天这节课我们来学习: (板书)第一章从世界看中国 第一节辽阔的疆域 【讲授新课】 在学习新知识之前,请同学们回忆一下我们初一学过的,关于地球和地球仪的基础知识。 (活动)大屏幕展示世界政区图 1.请大家在世界政区图上找出下列特殊的经纬线:0°经线,180°经线,20°W经线,160°E经线,赤道,南北回归线,南北极圈,南北纬30°、60°纬线。(请同学上前在大屏幕地图上一一指出)

2.提问,请同学指图回答:南北半球的划分界线;东西半球的划分界线;五带的划分;低、中、高纬的划分。 3.以四人小组为单位,在地球仪上找出赤道,并用红色胶带贴在相应位置上;找出东西半球界线,并用黄色胶带粘贴在相应位置上;在地球仪上找到中国,并把红色胶带剪成的五角星贴在首都北京的位置上;在地球仪上找出亚洲与欧洲的分界线。 (以上活动依次进行,教师可巡视指导) (承转)刚才大家复习回忆了初一的一些基础知识,“温故而知新”,请大家仔细观察地球仪。 (提问)1.看看我国位于哪块大陆,哪个大洲?2.邻哪个大洋?3.位于哪个半球?4.大部分领土位于哪个温度带?有没有热带和寒带? (学生回答)略 (师生共同归纳小结)(板书) 1.我国位于东半球和北半球; 2.我国位于亚洲东部,太平洋西岸; 3.我国大部分领土位于北温带,南部部分地区位于热带,没有地区位于寒带。 (承转)我国的纬度位置和海陆位置有什么优越性呢? (活动)以组为单位,讨论以下问题,讨论结束后,小组代表总结发言,其他小组成员加以补充。 1.我国与俄罗斯、加拿大、巴西相比纬度位置有什么不同?有什么优越性? 2.与蒙古、日本相比,我国的海陆位置有什么不同?有什么优越性? 3.观察我国地形图,看看我国地势有什么特点?如果东西倒置,会对气候和农业产生什么影响? (学生讨论时,教师巡回参与讨论,指导启发学生分析比较的方法等) 小组代表发言,其他小组成员补充(略) (归纳小结)我国领土南北跨纬度大,大部分在温带,小部分在热带,没有寒带,只在高山地区有终年冰雪带。我国所处的纬度位置和南北的气候差异,使得我国气候复杂多样,世界上几乎所有的动物和植物在我国都可以找到生存的场所,为我国发展多种农业经济提供了有利条件。 我国是个海陆兼备的国家,东部濒临世界上最大的大洋——太平洋,这使得我国便于发展海洋事业,便于对外贸易的发展,便于同海外各国友好往来;我国西部深入亚欧大陆内部,使我国陆上能与中亚、西亚、欧洲直接交往,便于与周边国家的边贸往来。在这里,古代有著名的“丝绸之路”,现有横贯亚欧大陆的铁路线——亚欧大陆桥。

第一节“地球和地球仪(第一课时)”教学设计 教学目标 1.知道地球的形状和大小;了解地球仪的基本构造。 2.通过了解人类探索地球形状的艰难历程,培养学生的观察能力和科学思维能力;通过学生课堂制作简易小地球仪的活动,培养学生的动手实践能力。 3.通过学生了解人类认识地球形状的过程,使学生认识到探索真理道路的艰难与坎坷,培养学生对真理勇于探索、执着追求的精神。 教学重点:学会利用相关地理现象和数据说明地球的形状和大小。 教学难点:学会观察和使用地球仪 教学准备 教师多媒体教学课件、教学地球仪; 学生学生用地球仪、乒乓球、铁丝、胶布、橡皮泥等。 课时安排:1课时 教学设计 创设情景,导入新课 教师多媒体出示航天英雄杨利伟遨游太空画面,配解说词: 北京时间2003年10月15日9时,我国自主研制的“神州”五号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功。中国首位航天员杨利伟同志在太空遨游了21小时23分,行程长达50多万千米,环绕地球飞行了14圈后,于16日6时23分在预定的内蒙古主着陆场安全着陆。这标志着我国首次载人航天飞行获得圆满成功。 提问杨利伟在太空中看到的地球是什么样的? 学生1 蓝色的。 学生2 美丽的。 学生3 圆形的。 学生4 球形的。 教师通过同学们的观察和总结,我们很清楚的知道“地球是一个球体”。但是在今天看来这样一个十分简单的问题,在古代却是一个难解的谜。人类对地球形状的认识经历了一个漫长的过程。 师生互动,学习新课 课堂活动1 忆历程──认识地球 教师多媒体展示课本图1.1人类对地球形状的认识过程。(或直接看教材图) 学生讨论古人对地球形状的认识经历了哪几个阶段? 学生汇报小组推荐代表回答人类认识地球形状过程的各个阶段,并说出理由(其他小组同学可质疑或作补充): 天圆地方──天如斗笠,地如覆盘──球体 直觉臆想证实 教师我们生活在地球上,根据你所听到的、看到的、感受到的或者想到的,你能说出一些反映地球形状的事例吗?(从学生的生活入手引入新知识,利于调动学生的积极性) 学生讨论生活中与地球形状相关的地理现象。 学生1 站在海边,遥望远处驶来的船只,总是先看到桅杆,再看见船身;而目送离岸的船只总是船身先消失。(有条件的学校学生可做实验演示,无条件的学校可利用课本图1.3解

第三章重要的有机化合物 第一节认识有机化合物(第一课时)教案 莒县实验高中姜丹莹 一、学情分析本章教材作为高中有机化学的第一章,起着连接初中有机化学和高中有机化学的“纽带”作用。对于学生而言,一切都是新的,兴趣是最好的老师。学习有机化学时,学生没有任何框架,因此我们可以在开始时不断提高学生的学习兴趣,而不要一味追求难度。 二、教学设想有机化合物在自然界中广泛存在,与人类的生活、生产紧密关联。有机化合物的种类繁多、性质各异,本节以甲烷的性质为核心,让学生通过最简单的有机化合物——甲烷的性质来初步认识有机化合物的性质。因此,本节的教学设计,要在学生初中已有知识和原子结构、化学键知识的基础上,先使学生有甲烷分子中的氢原子能被其他原子逐一取代的印象,又用球棍模型形象地说明了取代反应的本质,帮助他们建立取代反应这一重要的核心概念。本节课采用信息加工模式,充分体现化学和生活的紧密联系。通过讲解甲烷的存在、结构、性质,让学生以甲烷作载体去体会有机化学学习的内容和特点。 三、教学目标 1. 知识与技能 (1)常识性介绍有机化合物的概念及性质上的一些共同特点。 (2)了解甲烷在自然界中的存在。 (3)初步认识甲烷分子的空间结构。 (4)掌握甲烷的重要化学性质,并理解取代反应的含义。 2. 过程与方法 (1)使学生从身边接触的种类不同的有机化合物出发进行联想质疑,初步认识有机化合物种类繁多的原因。 (2)通过对甲烷燃烧、甲烷与氯气光照下反应等实验的观察、思考、分析、推论,引导学生掌握甲烷的化学性质,了解取代反应的概念。 3. 情感态度与价值观 (1)通过“联想?质疑”、“观察?思考”、“迁移?应用”等栏目的活动,激发学生探索未知知识的兴趣,让他们享受到探究未知世界的乐趣。 (2)通过沼气、天然气在日常生活中利用情况的了解,让学生感受到化学科学对生产和社会发展的贡献。 (3)通过瓦斯爆炸的介绍,学生利用已学知识趋利避害,让学生体会了解科学知识的重要性。 (4)利用甲烷性质的学习,提高学生学习有机化学的兴趣。 四、教学重点和难点 甲烷的性质和取代反应 五、教学准备 教学媒体、课件 六、教学方法 问题推进法、探究归纳法、对比总结法

第一章物质结构元素周期律 第一节元素周期表 (第一课时) 【教学目标】 1.知识与技能 (1)使学生了解元素周期表的结构以及周期、族等概念。 (2)使学生了解原子结构、元素性质及该元素在周期表中的位置三者间的关系,初步学会运用周期表。 2.过程与方法 通过对原子结构的初步认识,树立对立统一的观点,知道有关元素、核素、同位素的涵义及其简单的计算。 3.情感态度与价值观 (1)通过对元素周期表的编制过程的了解,使学生正确认识科学发展的历程,并以此来引导自己的实践,同时促使他们逐渐形成为科学献身的高贵品质。 (2)使学生了解元素周期表的意义,认识事物变化由量变引起质变的规律,对他们进行辩证唯物主义教育。 (3)使学生对核素、同位素及元素相对原子质量的测定有常识性的认识。 【教学重点】元素周期表的结构、元素在周期表中的位置与原子结构的关系。 【教学难点】元素在周期表中的位置和原子结构的关系、核素、同位素。 【教学准备】投影仪、胶片、元素周期表挂图 【教学方法】启发、诱导、阅读、讨论、练习、探究 【教学过程】 【引言】通过我们学习知道元素有一百多种。那么,有没有一种工具可以把我们已知的一百多种元素之间的这种周期性很好地表现出来呢?答案是肯定的。那就是元素周期表,也是我们本节课所要讲的主要内容。 【板书】第一节元素周期表 元素周期表是元素周期律的具体表现形式,它反映了元素之间相互联系的规律,是我们学习化学的重要工具。下面我们就来学习元素周期表的有关知识。 首先,我们来认识元素周期表的结构。 【板书】一、元素周期表的结构

原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数 【问】数一数元素周期表有多少个横行?多少个纵行?(7个横行,18个纵行) 【讲述】我们把元素周期表中的每一个横行称作一个周期,每一个纵行称作一族。下面,我们先来认识元素周期表中的横行——周期。 【板书】1.周期 【学生活动】元素周期表中共有7个周期,请大家阅读课本P4的有关内容。回答以下问题 1.把不同的元素排在同一个横行即同一个周期的依据是什么? 2.周期序数与什么有关? 【讲述】元素周期表中,我们把1、2、3周期称为短周期,其余周期称为长周期, 【投影】 周期表的有关知识 【板书】(1)周期序数=电子层数 说明:1.除第1周期只包括氢和氦,第7周期尚未填满外,每一周期的元素都是从最外层电子数为1的碱金属开始,逐步过渡到最外层电子数为7的卤素,最后以最外层电子数为8的稀有气体结束。 2.第6周期中,57号元素镧(La)到71号元素镥(Lu),共15种元素,它们原子的电子层结构和性质十分相似,总称镧系元素。第7周期中,89号元素锕(Ac)到103号元素铹(Lr),共15种元素,它们原子的电子层结构和性质也十分相似,总称锕系元素。为了使表的结构紧凑,将全体镧系元素和锕系元素分别按周期各放在同一个格内,并按原子序数递增的顺序,把它们分两行另列在表的下方。在锕系元素中92号元素铀(U)以后的各种元素,多数是人工进行核反应制得的元素,这些元素又叫做超铀元素。 元素周期表上列出来的元素共有112种,而事实上现在发现的元素还有:114号、116号、

第二章基因和染色体的关系 一、教材分析 《减数分裂和受精作用》这一课题是在高中生物必修2第二章第一节的内容。这部分内容不仅是第二章的重点内容,也是整本书的重点内容之一。它以学过的细胞学知识、染色体知识、有丝分裂知识、生殖类型知识为基础。通过学习,使学生全面认识细胞分裂的种类、实质和意义,为后面学习遗传和变异,生物的进化奠定细胞学基础。 二、教学目标 1、知识与技能: (1)阐明细胞的减数分裂过程,掌握减数分裂的概念。 (2)举例说明精子的形成过程。 (3)举例说明受精作用的概念、过程; (4)理解减数分裂和受精作用的意义。 2、过程与方法: 通过观察减数分裂过程中染色体的行为变化,培养学生识图、绘图能力以及比较分析和归纳总结的能力。 3、情感态度价值观: 通过学习减数分裂和受精作用的意义,加深对事物自身变化规律性的认识,培养对立统一和发展变化的观点。 三、教学重点、难点 1、教学重点: 减数分裂概念和过程。这是生殖细胞形成的基础,又是遗传和变异和细胞学基础。 2、教学难点: 同源染色体、四分体的概念以及染色体行为的变化规律,其中染色体行为的变化规律既是难点又是重点。初学者对此缺乏感性认识,较难抓住本质。 四、学情分析 高一级学生,生物基础较薄弱,课文阅读和读图分析能力较低,减数分裂是有丝分裂的延续,学生对有丝分裂中染色体行为和数目的变化已有一定知识基础以此作为新知识的桥梁,让学生从感性认识的基础上抓住减数分裂的本质,通过图像分析、推理、归纳总结等,教师适时地引导学生思考,指导学生进行总结和评价。 五、教材处理 根据教材的重难点、学生的实际情况以及多媒体课件传递信息量有的特点,这部分内容我安排1个课时学习减数分裂概念和精子的形成过程。 这里主要说明第一课时的教学方法和教学过程。 六、教学方法设计 利用多媒体课件,创设形象生动的教学氛围,同时应用讲述法、谈话法、比较法、指导读书法等,引导学生思考一系列问题,使他们积极主动参与到教学中,在获取知识的同时,培养学生观察、比较和总结的能力。在获取知 识的同时,培养学生观察、比较和总结的能力。

教---人教版化学选修三第一章第一节第一课时教案

选修三第一章第一节第一课时教案课题:第一章第一节原子结构(1)授课班级 课时 1 教学目的知 识 与 技 能 1、进一步认识原子核外 电子的分层排布 2、知道原子核外电子的 能层分布及其能量关系 3、知道原子核外电子的 能级分布及其能量关系 4、能用符号表示原子核 外的不同能级,初步知 道量子数的涵义 5、识记常见元素(1~ 36号) 过 程 与 方 法 复习和沿伸、类比和归 纳、能层类比楼层,能 级类比楼梯。 情 感 态 度 价 值 观 充分认识原子结构理论 发展的过程是一个逐步 深入完美的过程

重点原子核外电子的能层、能级分布及其能量关系 难点能用符号表示原子核外的不同能级 知识结构与板书设计 第一节原子结构 一、开天辟地—原子的诞生 1、氢元素宇宙中最丰富的元素 2、宇宙年龄距近约140亿年,地球年龄已有 46亿年。 二、能层与能级 教学过程 教学步骤、内容 教 学 方 法 、 手 段 、 师 生 活 动 [阅读引言]思考并讨论: 1、“物质的组成与结构”与“物质的性质与 变化”两方面是什么关系?

2、物质的组成与结构如何决定性质?分别举例说明。 [讨论归纳] [识图]读第一章章图 [讲] 人类对原子的认识史——不同时期的原子结构模型 1、公元前400多年前,希腊哲学家德谟克利特等人的观点:物质由原子构成,且原子是不可分的微粒;原子的结合和分离是万物变化的根本。 2、19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子说;物质由原子组成,且原子为实心球体,不能用物理方法分割;同种分子的质量和性质相同 3、1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,提出原子结构的“葡萄干布丁”模型:原子是一个平均分布着正电荷的粒子,电子镶嵌 物质的组成与结 物质的性质与变 决定 原性论与炼丹 元素组成与原子结 第一章 分子组成与分子结 第二章 晶体结构 第三章 元素性质 分子性质 晶体性质 决定 决定 决定

第一节乙醇 [目标]:1了解醇类的一般通性和几种典型醇的用途 2,性介绍苯酚的性质和用途 [过程]: 1.烃的衍生物是指 2.官能团是什么? 3.官能团的作用是什么? 【组织学生讨论】解决上述两个问题,强调官能团的作用:决定化合物的特性,进一步引课题到第一节。 【讲】烃的衍生物的种类很多。本章将学习几种重要的烃的衍生物:醇、酚、醛羧酸和酯。今天我们首先学习乙醇。 【板书】第一节乙醇 【讲】乙醇的分子结构是怎样的呢?请同学们看模型。 【展示模型】可以先展示乙烷的球棍模型及比例模型;再在一个C-H键之间加一个氧原子球模型,变成乙醇分子的模型。 【板书】一、乙醇的结构和物理性质 【讲】请同学们阅读教材129页一、乙醇的结构和物理性质,并完成[学案导学]的有关问题:(约5分钟) [学案导学]问题设计 一、乙醇的结构和物理性质 1.乙醇的分子式____,式量为____,结构式为____,结构简式为____或____。 2.乙纯俗称____,无水乙醇____色、透明而具有____味的液体。其密度比水____,____挥发,溶解性____。 3.工业酒精含乙醇____,无水乙醇是指____ 4.如何制取无水乙醇?____ 【思考】如何检验乙醇是否含有水?

【教师活动】利用学生阅读自学时间,准备盛有1~2mL无水乙醇样品的4支试管,并及时交给每一排的前排学生,让学生轮流仔细观察,以增加学生的感性认识。 【组织学生讨论】重点强调乙醇分子结构简式的书写及问题4、思考题。(5分钟) 【板书】二、乙醇的化学性质 从乙醇的结构分析,-OH(羟基)比较活泼,决定乙醇的化学性质。 【学生活动】阅读教材129~132页乙醇的化学性质,并完成[学案导学]的有关问题:(约15分钟) [学案导学]问题设计: 二、乙醇的化学性质 1.跟金属反应 写出乙醇与钠反应的化学方程式____________________________ 实验现象________________________________ 【思考】(1)如何检验反应生成的气体是H2? (2)该反应与钠和水反应比较,哪一个更剧烈?如何解释? (3)该反应属于有机反应的哪一类型? (4)在该反应中乙醇分子中断裂了哪一条键? A.C-H B.C-C C.C-O D.O-H 【练习】写出乙醇与金属Mg反应的化学方程式________ 2.跟氢卤酸反应 写出乙醇与氢溴酸反应的化学方程式____________ 【思考】(1)在实验室中通常不保存氢溴酸,在此实验中用什么物质替代? (2)该反应属于有机反应的哪一类型? (3)在该反应中乙醇分子中断裂了哪一条键?

第三章物质的量 第一节物质的量(第一课时) 【教学目标】 知识目标: 1.使学生了解物质的量及其单位,了解物质的量与微观粒子数之间的关系。 2.使学生了解学习物质的量这一物理量的重要性和必要性。 3.使学生了解阿伏加德罗常数的涵义。 能力目标: 培养学生的逻辑推理、抽象概括的能力。 培养学生的计算能力,并通过计算帮助学生更好地理解概念和运用、巩固概念。 情感目标: 使学生认识到微观和宏观的相互转化是研究化学的科学方法之一。培养学生尊重科学的思想。 调动学生参与概念的形成过程,积极主动学习。 强调解题规范化,单位使用准确,养成良好的学习习惯。 【教学重点】物质的量及其单位摩尔 【教学难点】物质的量及其单位摩尔

【教学方法】设疑-探究-得出结论 【教学过程】 【引入】(提问式引入)课件展示:想一想? 1.你知道古代曹冲称象的故事吗?曹冲在称象时的主导思想是什么? (化整为零,化大为小) 2..已知托盘天平的最小刻度为0.1克,你能用它称量一粒大米的质量 吗?你的主导思想又是什么?(积小成大,聚微为宏) 深入到化学: 化学反应中量的关系 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 质量:46g 36g 80g 2g 微粒数:? ? ? ? 课件展示:宏观?微观 (质量)(分子数) 【提问】要想找到微观粒子的个数与宏观质量之间的关系,应该用什么指导思想?

【讲解】科学上采用“物质的量”这个物理量把一定数目的原子、分子或离子等微观粒子与可称量的物质联系起来。 【板书】第三章物质的量 第一节物质的量 【提问】物质的量的定义是什么? 一、物质的量 1、是一个物理量,表示含有一定数目粒子的集体。符号是n,其单位 是摩尔,简称(mol)。 【提问】:提到物理量同学们不会感到陌生。你们学习过的物理量有哪些呢?(学生回答:质量、长度、温度、电流等,它们的单 位分别是千克、米、开、安(培)) 课件展示:国际单位制的7个基本单位

第一章地球和地图第一节地球和地球仪(第一课时)备课教案 (中图版七年级上册) 教学目标: 1.使学生了解地球的形状及大小;认识地球仪,并能识别经线、纬线、本初子午线和赤道;了解经线、纬线的特点;掌握运用经纬网确定地球上某点位置的方法。 2.通过学生了解人类探索地球形状的艰难历程,培养学生的科学思维能力及培养勇于探索、深入钻研的精神,形成正确的辩证唯物主义世界观。 教学重点:地球的形状认识及用数据表示地球的大小;经纬线的意义及特点。 教学难点:经纬线的含义;经纬度的概念;运用经纬同确定地理位置。 教学准备: 地球仪、东西半球分布图、南北半球分布图等 教学课时: 3课时 教学过程: 第一节地球和地球仪第一课时 创设情境,引入新课: 讲述:同学们,我们生活在地球上,很多同学曾经或现在都会提到这些问题:地球是什么样的?地球有多大?人们怎么认识这个地球的?这节课我们一起去探讨这些问题,共同去探索地球。 板书:第一节地球和地球仪 提问:同学们,你们知道地球是什么形状的吗? 学生回答:圆形、椭圆形……

补充说明:我们大家都知道地球是一个球体,怎么知道的呢?我们居住在地球上,无法看到地球的整体面貌,在古代,人们对地球的形状和大小是一个难解之谜。

一、认识地球的形状和大小 活动:将课本上四幅图用挂图按照顺序展示出来,学生讨论完后,请代表上台边指示图片边讲述。 图1:“天圆地方” 图2:“盖天说” 图3:麦哲伦环球航行路线图 图4:地球卫星照片 请学生讲述第一幅图:“天圆地方” 补充小结:在古代,人们认为整个大地是平的,天空就像倒扣在大地上的一口巨大的锅,你同意这种说法吗?为什么? (学生回答) 总结:同学们都非常聪明,不像古代人一样完全凭借直观的认识世界.简单地认识天空是圆的,大地是平的。随着人们活动范围的扩大,人们逐渐发现大地并不是那样平坦。比如:①海边远方驶过来的航船,先看见船桅,后见船身;②月食时,地球的影子边缘总是弧形的。请学生讲述第二幅图:“盖天说” 引导提问:对于这样的说法,同学们能否提出质疑? (学生活动) 总结:从海边看帆船到发生月食看到地球影子,人们对地球形状产生了极大的兴趣,并提出了地球可能是球体的假想。为了证实这样的假想,人类需要到地球的另一端去看看,为此,很多探险家进行了多次全球性的航行。你能说出历史上都有哪些著名的环球航行? (学生回答) 讲述并引导:最著名的就是16世纪初葡萄牙航海家麦哲伦率领船队进行的环球探险航行。

气,人类的生产生活也离不开氧 气,这节课我们就来学习 第二节性质活泼的氧气 过渡:氧气如此重要,那氧气的性质如何呢? 出示一瓶氧气 演示实验:用一根带火星的木条伸入氧气瓶中 出示问题 演示实验:木炭在氧气中燃烧自然界中氧气的循环 氧气的产生途径:绿色植物光合作用 氧气的消耗途径:动植物的呼吸;人 类的生产活动; 一、认识氧气的性质 归纳: 氧气的物理性质 1、在通常状况下,氧气是一种无色、 无味的气体,密度比空气稍大 2、氧气不易溶于水; 3、氧气的三态变化: 气态氧 淡蓝色的液态氧 淡蓝色雪花状固态氧 氧气的化学性质 实验:用一根带火星的木条伸入氧气 瓶中 化学性质1 氧气能使带火星的木条 复燃,能使燃着的木条燃烧得更旺; 思考:有两个集气瓶分别装有氧气和 空气,如何鉴别? 实验:木炭在氧气中燃 烧 现象:木炭在氧气中比 在空气中更旺,发出白 光,放出热量,产生的 气体能使澄清的石灰水变浑浊; 结论:木炭在氧气中燃烧,生成二氧 化碳; 学生思考 氧气的产 生途径、消 耗途径; 观察氧气, 思考氧气 的色、味、 态。 思考:氧气 的三态变 化是什么 变化?(已 有颜色改 变) 观察现象, 描述观察 到的现象, 形成结论。 思考,动手 实验验证 学生观察 实验现象, 分析 说出观察 到的实验 现象

演示实验:铁丝在氧气中燃烧演示实验:蜡烛在氧气中燃烧演示实验:硫在氧气中燃烧出示问题文字表达式:碳+氧气二氧化 碳 实验:铁丝在氧气中 燃烧 现象:铁丝在氧气中 剧烈燃烧,火星四射, 生成一种黑色固体, 熔化后溅落瓶底; 结论:铁丝和氧气点燃,生成四氧化 三铁 文字表达式: 铁+氧气四氧化三铁 实验:蜡烛在氧气中燃 烧 现象:蜡烛比在空气中 燃烧更旺,发出白光, 放出热量,瓶壁上出现 水珠,产生的气体能使石灰水变浑 浊; 结论:蜡烛在氧气中燃烧,生成二 氧化碳和水 文字表达式: 蜡烛+氧气二氧化碳+水 演示实验:硫在氧气中燃烧 现象:硫在空气中燃 烧,发出淡蓝色火焰, 在氧气中燃烧发出明 亮的蓝紫色火焰,产生 一种有刺激性气味的 气体; 结论:硫在氧气中燃烧生成二氧化硫 文字表达式: 硫+氧气二氧化硫 讨论:1、可燃物在氧气中燃烧与在 空气中燃烧相比,哪个更旺? 2、在空气中不能燃烧的物质 观察现象, 写出文字 表达式 观察现象, 分析讨论 结论,写出 文字表达 式 观察现象, 分析讨论 结论,写出 文字表达 式 观察现象, 分析讨论 结论,写出 文字表达 式 学生讨论 问题

第一节信息的获取 一、视觉 【教材分析】 本节是《合理用脑高效学习》的第一节,主要内容有眼球、耳的结构和视觉、听觉的形成。重点是眼球的结构和视觉的形成、耳的结构和听觉的形成。由于眼和耳是人体从外界接受信息的主要器官,在人类适应环境变化的过程中有着突出作用,所以本节也是本章的重点。【教学目标】 1.能说出眼球的基本结构和功能 2.能分析视觉形成的过程 3.说出近视远视形成的原因及矫正方法 4.通过自主学习、小组合作学习、教师引导等过程,让学生在知道眼球的结构的基础上能分析视觉的形成过程,知道近视远视形成的原因及矫正方法。 5.认同视觉卫生,关爱和帮助有视觉障碍的人。 【教学重难点】 重点:1.眼球的基本结构和功能。 2.视觉的形成过程。 3.近视远视的成因及矫正方法。 难点:视觉的形成过程。 【教学准备】 1.教师准备: 准备眼球结构示意图等相关如图片、视频、制作PPT课件 2.学生准备: 课前预习 【教学流程】

【板书设计】 第一节信息的获取 一、视觉 (一)眼球的结构 外膜:角膜、巩膜 1.眼球壁中膜:虹膜、脉络膜、睫状体 内膜:视网膜 2.其他:晶状体、玻璃体 (二)视觉的形成 外来物体反射的光线→角膜→瞳孔→晶状体→玻璃体→视网膜→视神经→大脑的形成区域(形成视觉) (三)近视和远视 1.近视:配戴适度的凹透镜 2.远视:配戴适度的凸透镜 【教学反思】 本节教学采用探究学习的教学策略,激发学生的学习兴趣;创设体验、表演、动手操作等系列活动,激发学生的参与热情,使学生在探究活动中自主获取知识,在做科学中提高生物科学素养和观察判断、实践创新等多种能力。同时,运用现代教育技术,创设教学情境,使抽象知识直观化,形象化、生动化,便于学生对知识的理解,为学生的自主学习提供更多更广的时间和空间,使学生真正成为学习的主人。

化学教案-氯气第一课时 第一节氯气●教学目标 1.使学生掌握氯气的化学性质及在实验室中制取氯气的基本原理和方法。2.使学生掌握氯离子的检验方法。3.使学生了解氯气的物理性质和用途。4.通过引导学生观察、分析演示实验现象,培养学生观察和分析问题的能力。5.培养学生设计实验的能力。●教学重点1.氯气的化学性质及实验室制法。2.氯离子的性质。●教学难点氯气的化学性质。●课时安排第一课时:氯气的实验室制法及氯气的化学性质(与水、碱的反应)。第二课时:氯气的物理性质、化学性质(与金属、非金属单质的反应、氯离子的检验)。教学用具第一课时:投影仪、氯气制取装置一套、集气瓶、大烧杯、蓝色石蕊试纸、水、有色布条、氢氧化钠溶液。第二课时:投影仪、集满氯气的集气瓶、酒精灯、火柴、坩埚钳、尖嘴弯管、制氯气的装置一套、铜丝、镁条、锌粒、稀硫酸、氯化钠溶液、稀盐酸、氯化钾溶液、硝酸银溶液、碳酸钠溶液。●教学过程★第一课时[引言]前面我们学习了碱金属元素的有关知识,知道碱金属是几种在原子结构和元素性质上都具有一定相似性的金属元素,本章,我们来学习几种在原子结构和元素性质上都具有一定相似性的非金属元素——卤素,它们包括氟、氯、溴、碘、砹五种元素。[板书]第四章卤素[讲解]在卤素形成的单质中,最主要的是18世纪70年代的瑞典化学家舍勒首先发现并制得的氯气。本节课我们就来学习氯气的实验室制法和它的一些化学性质。[板书]第一节氯气一、氯气的实验室制法[投影]已知氯气是一种有毒的、密度比空气大的气体。它能溶于水,可使湿润的蓝色石蕊试纸

变红,并能与NaOH溶液反应。实验室制氯气的反应方程式如下:MnO2+4HCl(浓)=====MnCl2+Cl2↑+2H2O请根据以上信息利用下列仪器和试剂,设计实验室制取氯气的装置。仪器:烧瓶、分液漏斗、双孔橡皮塞、导管、橡皮管、玻璃片、集气瓶、烧杯、石棉网、铁架台(带铁夹)、酒精灯。[上述仪器若能用绘图表示,效果更好]试剂:浓盐酸、二氧化锰(固体)、氢氧化钠溶液、蓝色石蕊试纸、水。[讲解]一套完整的制气装置应包括:1.气体发生,2.气体净化,3.气体收集,4.尾气吸收四个部分,请大家以此为依据进行设计。[学生讨论、分析,老师总结并板书]MnO2+4HCl(浓)=====MnCl2+Cl2↑+2H2O收集:向上排空气法验满:湿润的蓝色石蕊试纸尾气吸收:NaOH溶液[讲解]根据实验室制氯气的反应原理。制得的氯气中可能混有氯化氢气体和水蒸气,有关氯气的净化,我们留待后续课中讨论解决,下面我们按我们的设计方案来制取两瓶氯气。[教师连接好制取氯气的装置,请学生上台收集两瓶氯气,引导学生注意观察氯气的颜色][过渡]我们刚刚制得的氯气有哪些性质呢?下面,我们就通过实验来认识氯气的化学性质。[板书]二、氯气的化学性质[演示实验4—4,Cl2使湿润的有色布条褪色][设问]干布条不褪色,湿布条褪色,说明了什么?[结论]说明Cl2和水反应生成了具有漂白作用的新物质。[板书]1.氯气与水的反应[讲解]氯气可与水反应生成盐酸和次氯酸。[板书]Cl2+H2O=====HCl+HClO[补充实验]把盐酸滴在干燥的有色布条上,不褪色。[讲解]由上面的实验可知,干燥的氯气与盐酸都不具有漂白性,因此具有漂白作用的一定是次氯酸。[设问]次氯酸有哪些重要的性质和用途呢?请大家阅读课本中的有关内容,找出答案。[板书]次氯酸不稳定,

第一节《美国》教学设计第一课时 教学目标: 1.了解美国的领土构成、地理位置 2.知道美国是一个移民国家,种族构成复杂 3.了解美国的地形、气候及农业生产的特点和主要农作物带的分布。 重点:领土构成、民族及种族构成、地形气候及农业 难点:地形,气候及农业生产的特点 教学方法:读图法、联系法、比较法 Ⅰ、自学知识我展示:(5~8分钟) 1.美国的半球位置:,海陆位置:,领土组成:本土部分、两个外来洲、。因此美国是一个地跨、两洲的国家。 2.美国人口亿,原有居民是,今天居住在美国的白种人、黑种人、黄种人200多年间移入美国的。经过长期的融合,在、、、等形成统一的民族。美国人总构成复杂,白种人占,黑种人占。 3.美国华人、华侨约万人,在、和华人聚居的地方形成了著名的。 4.读图说出美国地形区主要有哪三个?主要河流湖泊有哪些? 5.美国为什么被称为“农业大国”? Ⅱ、学习目标我了解。(2分钟) Ⅲ、合作探究我快乐。(20-25分钟) 1.小组讨论:外来移民的大量移入,尤其是今年科技移民的移入给美国经济带来什么影响?给移出国带来哪些影响?你如何看人才外流现象? 2.阅读第81页资料,说说华人华侨对美国有哪些贡献? 3.小组活动: 读第84页,完成以下问题。 1.(1)~(5)并说说美国地势东西方向上的变化有特点?三大地形区各有什么特点? 2.读图说出美国降水量的分布特征。 3.读图完成(1)~(3) 4.小结:美国有哪些优越的自然条件(地形、河流、气候三方面说明)适合发展农业?美国农业生产的特点有哪些? 5.拓展:比较美国与日本的农业有何不同?(条件?特点?)结论:。Ⅳ、我能掌握我总结。(10-15分钟) 美国:1. 2. 3. 巩固练习:填充图美国部分 检测反馈: 1.美国的唐人街主要分布在、、。美国原有居民是。 美国的两个海外洲是:、。 2.美国地理位置的优越性?

重点高中化学人教版选修3第一章第一节《原子结构》第一课时参考教案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

教案 课题:第一章第一节原子结构(1)授课班级 课时 1 教学目的 知识 与 技能 1、进一步认识原子核外电子的分层排布 2、知道原子核外电子的能层分布及其能量关系 3、知道原子核外电子的能级分布及其能量关系 4、能用符号表示原子核外的不同能级,初步知道量子数的涵义 5、识记常见元素(1~36号) 过程 与 方法 复习和沿伸、类比和归纳、能层类比楼层,能级类比楼梯。 情感 态度 价值观 充分认识原子结构理论发展的过程是一个逐步深入完美的过程 重点原子核外电子的能层、能级分布及其能量关系难点能用符号表示原子核外的不同能级 知识结构与板书设计 第一节原子结构 一、开天辟地—原子的诞生 1、氢元素宇宙中最丰富的元素 2、宇宙年龄距近约140亿年,地球年龄已有46亿年。 二、能层与能级 教学过程

教学步骤、内容 教学方法、 手段、师生活动 [阅读引言]思考并讨论: 1、“物质的组成与结构”与“物质的性质与变化”两方面是什么关系? 2、物质的组成与结构如何决定性质?分别举例说明。 [讨论归纳] [识图]读第一章章图 [讲] 人类对原子的认识史——不同时期的原子结构模型 1、公元前400多年前,希腊哲学家德谟克利特等人的观点:物质由原子构成,且原子是不可分的微粒;原子的结合和分离是万物变化的根本。 2、19世纪初,英国科学家道尔顿提出近代原子说;物质由原子组成,且原子为实心球体,不能用物理方法分割;同种分子的质量和性质相同 3、1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,提出原子结构的“葡萄干布丁”模型:原子是一个平均分布着正电荷的粒子,电子镶嵌其中并中和正电荷,使原子呈电中性,原子是可以再分的 4、卢瑟福原子模型:原子由原子核和核外电子组成。原子核带正电荷,位于原子的中心并几乎集中了原子的全部质量,电子带负电荷,在原子核周围空间作高速运动。 5、波尔原子模型:电子在原子核外一定轨道上绕核作高速运动 6、原子结构的量子力学模型(电子云模型):现代原子结构学说: 物质的组成与结构 物质的性质与变化 决定 原性论与炼丹 元素组成与原子结 第一章 分子组成与分子结 第二章 晶体结构 第三章 元素性质 分子性质 晶体性质 决定 决定 决定

第一节《大洲和大洋》(第一课时)教学目标: 1.利用地图说明全球海陆分布特点,记住海陆面积、比例。 2.运用地图识别大洲、大陆、半岛、岛屿、大洋、海和海峡。 3.掌握七大洲和四大洋的名称、位置、轮廓和分布特征。 教学重点 1.地球表面海陆面积、比例。 2.七大洲的名称、分布及其分界线。 3.四大洋的分布及与各大洲的相对位置。 教学难点 1.大陆与大洲的联系、区别。 2.亚欧、亚非及南、北美洲之间的分界线。 3.七大洲和四大洋空间概念的建立。 教具准备 1.地球仪、投影仪。 2.自制有关投影片、大陆轮廓图卡。 课时安排 第一课时地球?水球——海陆分布大势,七大洲和四大洋的名称 第二课时七大洲和四大洋的分布 课型:新授课 教学过程 第一课时 [导入新课] 同学们,你们知道世界上第一位乘宇宙飞船进入太空的宇航员是谁吗? (加加林)前苏联宇航员加加林在进入太空后,通过拍摄到的照片和观测 到的现象说过这么一句话——其实我们人类给地球起错了名字,不应叫 “地球”,而应改叫“水球”。这是为什么呢?这就是我们今天要学习的 第二章——陆地和海洋。 [讲授新课] 一、地球?水球? 1.提出问题让学生阅读课本P27图 2.3,加入到宇航员和小朋友的讨论之中。 一半学生讨论的观点是:应该继续称我们居住的家园为“地球”。另一半学生

讨论的观点是:应该把地球改为“水球”更准确。 2.学生辩论在讨论的基础上,组织双方展开辩论,让学生说出证明各自观点 的理由。 3.印证观点教师对双方的辩论给予评价鼓励后,印证说明双方的观点。 (1)出示地球仪,问答:蓝色表示什么?(海洋)地球仪上大部分是蓝色 说明什么?(海洋面积大于陆地的面积) (2)投影展示“东、西半球图”,问答:东半球和西半球的分界线是? (20°W和160°E)大部分是什么颜色?(蓝色)说明了什么?(海洋 面积大于陆地面积) (3)投影展示“南、北半球图”,回答:南半球和北半球的分界线是?(赤 道)哪个半球的陆地面积大?(北半球)在北半球是陆地面积大还是海洋面 积大?(海洋面积大) (4)投影展示“水、陆半球图”,先说明水半球的中心在新西兰以东安蒂波 德斯群岛附近。陆半球的中心在法国西部卢瓦河河口附近。然后问答:在水 半球海洋面积占多少?(90%)在陆半球陆地面积超过海洋面积吗?(没有) 那陆地面积占多少?(只占48%) 4.总结过渡通过以上的观察和印证,无论我们怎样划分,地球的任何两个 大小相等的半球,都是海洋面积大于陆地面积。地球,正如宇航员看到的确实 是个水球,但是,人类生存在这个“水球”的陆地上,还是习惯把我们的家园 叫“地球”。那么,地球表面陆地和海洋分布呈什么大势呢? 5.观察比较让学生观察地球仪,并对照课本P26图2.1“世界海陆分布”和 图2.2“世界海陆面积比较”。看看地球表面海陆的面积比例各占多少?海陆 分布呈什么形势?(陆地占29%,海洋占71%,即三分陆地,七分海洋;