黄帝内经:素问第41章 刺腰痛

- 格式:docx

- 大小:15.59 KB

- 文档页数:3

《素问·刺禁论》原文|译文|要点《素问·刺禁论》是《黄帝内经》中的一篇古诗文,作者不祥。

本篇说明人体禁刺的部位,以及误刺的后果。

下面我们一起来看看吧!《素问·刺禁论》原文作者:佚名黄帝问曰:愿闻禁数。

岐伯对曰:藏有要害,不可不察,肝生于左,肺藏于右,心部于表,肾治于里,脾为之使,胃为之市。

鬲肓之上,中有父母,七节之傍,中有小心,从之有福,逆之有咎。

刺中心,一日死,其动为噫。

刺中肝,五日死,其动为语。

刺中肾,六日死,其动为嚏。

刺中肺,三日死,其动为咳。

刺中脾,十日死,其动为吞。

刺中胆,一日半死,其动为呕。

刺跗上,中大脉,血出不止死。

刺面,中溜脉,不幸为盲。

刺头,中脑户,入脑立死。

刺舌下,中脉太过,血出不止为瘖。

刺足下布络中脉,血不出为肿。

刺郄中大脉,令人仆脱色。

刺气街中脉,血不出为肿,鼠仆。

刺脊间中髓,为伛。

刺乳上,中乳房,为肿,根蚀。

刺缺盆中内陷,气泄,令人喘咳逆。

刺手鱼腹内陷,为肿。

无刺大醉,令人气乱。

无刺大怒,令人气逆。

无刺大劳人,无刺新饱人,无刺大饥人,无刺大渴人,无刺大惊人。

刺阴股中大脉,血出不止死。

刺客主人内陷中脉,为内漏、为聋。

刺膝髌出液,为跛。

刺臂太阴脉,出血多立死。

刺足少阴脉,重虚出血,为舌难以言。

刺膺中陷,中肺,为喘逆仰息。

刺肘中内陷,气归之,为不屈伸。

刺阴股下三寸内陷,令人遗溺。

刺掖下胁间内陷,令人咳。

刺少腹,中膀胱,溺出,令人少腹满。

刺(月耑)肠内陷为肿。

刺匡上陷骨中脉,为漏、为盲。

刺关节中液出,不得屈伸。

译文黄帝问道:我想了解人体禁刺的部位。

岐伯回答说:内脏各有要害之处,不能不细看详审!肝气生发于左,肺气肃降于右,心脏调节在表的阳气,肾脏管理在里的阴气,脾主运化,水谷精微赖以转输,胃主受纳,饮食水谷汇聚于此。

膈肓的上面,有维持生命活动的心、肺两脏,第七椎旁的里面有心包络。

上述部位都应该禁刺,遵循这个刺禁,就有利于治疗,违背了,则会给人体造成祸害。

黄帝内经素问卷全集,黄帝内经灵枢卷全集刘先银题写书名《黄帝内经》黄帝内经⽩话⽂素问|黄帝内经原⽂+⽩话⽂翻译《黄帝内经·素问》⼆⼗四卷 81篇摄⽣,阴阳,脏腑,治法,脉法,病机,病证,刺法,精⽓⾎,运⽓,四诊合参。

卷⼀,上古天真论篇第⼀,【本章要点】1.说明养⽣的积极意义。

不仅可以预防疾病,⽽且是延年益寿的有效措施。

2.具体指出养⽣的⽅法:精神上的修养;饮⾷起居的调节;环境⽓候的适应;体格的锻炼。

3.⼈⽣的⽣、长、衰、⽼过程,以及⽣育的功能,主要关键都决定于肾⽓的盛衰。

4.举出四种养⽣者的不同养⽣⽅法和结果,来启⽰⼈们注意养⽣祛病延年。

四⽓调神⼤论篇第⼆,【本章要点】1.具体叙述了在⼀年四季中适应⽓候变化的摄⽣法则。

⽽适应⽓候变化,是养⽣⽅法中的重要关键。

2.指出了违反四时⽓候的变化规律,是导致疾病发⽣的因素,从⽽进⼀步指出预防思想的重要性。

⽣⽓通天论篇第三,【本章要点】1.⼈的⽣命活动与⾃然界有着密切关系,这是“天⼈相应”的观点,为全篇的中⼼思想。

2.指出⼈⾝阳⽓的重要性,并详细讨论由于种种原因⽽使阳⽓受伤引起的病变。

3.指出⼈⾝的阴阳平衡协调,是维持健康的重要因素。

4.指出四时⽓候和饮⾷五味都能影响五脏⽽致病。

⾦匮真⾔论篇第四。

【本章要点】1.从四时⽓候与五脏的关系,阐述季节性的多发病。

2.从⼀⽇之间的变化、体表部位以及脏腑位置等,来说明阴阳学说在医学上的灵活运⽤。

3.从四时阴阳五⾏为中⼼来演绎、讨论⼈体脏腑功能和⾃然界⽓候变化的有机联系。

《⾦匮要略》云:"夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾,四季脾旺不受邪,即勿补之;中⼯不晓其传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

"对于本条之"见肝之病,知肝传脾,当先实脾",多数医家以五⾏相乘相克理论来解释。

笔者认为此种说法尚不全⾯,不能揭⽰其内在本质,难以正确指导临床,故略陈⼰见,恳请同道斧正。

从医学源流⾓度来理解 其理论来源于两个观点,⼀是《素问·四⽓调神⼤论》"圣⼈不治已病治未病",即未病先防的观点。

黄帝内经原版《黄帝内经》分《灵枢》、《素问》两部分,是中国最早的医学典籍,传统医学四大经典著作之一(其余三者为《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》)。

《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病证、诊法、治疗原则以及针灸等内容。

《灵枢》是《素问》不可分割的姊妹篇,内容与之大体相同。

除了论述脏腑功能、病因、病机之外,还重点阐述了经络腧穴,针具、刺法及治疗原则等。

《黄帝内经》是一本综合性的医书,在黄老道家理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”、“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”、“病机学说”、“病症”、“诊法”、“论治”及“养生学”、“运气学”等学说,从整体观上来论述医学,呈现了自然、生物、心理、社会“整体医学模式”(另据现代学者考证,认为今本中的黄老道家痕迹是隋唐时期的道士王冰窜入)。

其基本素材来源于中国古人对生命现象的长期观察、大量的临床实践以及简单的解剖学知识。

《黄帝内经》奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础,是中国影响极大的一部医学著作,被称为医之始祖。

素问目录南朝·全元起篇卷一,平人气象论第一,决死生篇第二,脏气法时论第三,宣明五气篇第四,经合论第五,调经论第六,四时刺逆从论第七,凡七篇。

卷二,移精变气论第八,玉版论要篇第九,诊要经终论第十,八正神明论第十一,真邪论第十二,标本病传论第十三,皮部论第十四,气穴论第十五,气府论第十六,骨空论第十七,缪刺论第十八,凡十一篇。

卷三,阴阳离合论第十九,十二脏相使篇第二十,六节藏象论第二十一,阳明脉解篇第二十二,五脏举痛第二十三,长刺节篇第二十四,凡六篇。

卷四,生气通天论第二十五,全匮真言论第二十六,阴阳别论第二十七,经脉别论第二十八,通评虚实论第二十九,太阴阳明表里篇第三十,逆调论第三十一,痿论第三十二,凡八篇。

卷五,五脏别论第三十三,汤液醪醴论第三十四,热论第三十五,刺热篇第三十六,评热病论第三十七,疟论第三十八,腹中论第三十九,厥论第四十,病能论第四十一,奇病论第四十二,凡十篇。

黄帝内经原文(2)黄帝内经原文脾病者,身重,善肌,肉痿,足不收行,善疵,脚下痛;虚则腹满肠鸣,飧泄食不化。

取其经,太阴、阳明、少阴血者。

肺病者,喘咳逆气,肩背痛,汗出,尻阴股膝、髀腨胻足皆痛;虚则少气不能报息,耳聋嗌干。

取其经,太阴、足太阳之外厥阴内血者。

肾病者,腹大胫肿,喘咳身重,寝汗出、憎风;虚则胸中痛,大腹、小腹痛,清厥、意不乐。

取其经,少阴、太阳血者。

肝色青,宜食甘,粳米、牛肉、枣、葵皆甘。

心色赤,宜食酸,小豆、犬肉、李、韭皆酸。

肺色白,宜食苦,麦、羊肉、杏、薤皆苦。

脾色黄,宜食咸,大豆、豕肉,栗、藿皆咸。

肾色黑,宜食辛,黄黍、鸡肉、桃、葱皆辛。

辛散、酸收、甘缓、苦坚、咸软。

毒药攻邪,五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。

气味合而服之,以补精益气。

此五者,有辛、酸、甘、苦、咸,各有所利,或散、或收、或缓、或急、或坚、或软,四时五脏,病随五味所宜也。

宣明五气篇第二十三五味所入:酸入肝,辛入肺,苦入心,咸入肾,甘入脾。

是谓五入。

五气所病:心为噫,肺为咳,肝为语,脾为吞,肾为欠、为嚏,胃为气逆、为哕、为恐,大肠、小肠为泄,下焦溢为水,膀胱不利为癃、不约为遗溺,胆为怒。

是谓五病。

五精所并:精气并于心则喜,并于肺则悲,并于肝则忧,并于脾则畏,并于肾则恐。

是谓五并,虚而相并者也。

五脏所恶:心恶热,肺恶寒,肝恶风,脾恶湿,肾恶燥。

是谓五恶。

五脏化液:心为汗,肺为涕,肝为泪,脾为涎,肾为唾。

是谓五液。

五味所禁:辛走气,气病无多食辛;咸走血,血病无多食咸;苦走骨,骨病无多食苦;甘走肉,肉病无多食甘;酸走筋,筋病无多食酸。

是谓五禁,无令多食。

五病所发:阴病发于骨,阳病发于血,阴病发于肉,阳病发于冬,阴病发于夏,是谓五发。

五邪所乱:邪入于阳则狂,邪入于阴则痹,搏阳则为巅疾,搏阴则为瘖,阳入之阴则静,阴出之阳则怒。

是谓五乱。

五邪所见,春得秋脉,夏得冬脉,长夏得春脉,秋得夏脉,冬得长夏脉,名曰阴出之阳,病善怒,不治。

「黄帝内经·素问」:八十一篇核心要点总结【黄帝内经·素问】:八十一篇核心要点总结第一篇:上古天真论法于阴阳、和于术数、食饮有节、起居有常、不妄劳作、神形俱备、恬淡虚无、精神内守。

第二篇:四气调神大论春季应时常春游,舒畅情志,切忌情志沉闷忧郁,夏季心情应平静淡泊,秋季应顺养收气,宜乐观,冬季应顺养藏气,含蓄宁静。

第三篇:生气通天论阴阳的协调配合,相互为用,是维持正常生理状态的最高标准。

阳气致密,阴气就能固守于内,不然阴气就会竭绝。

第四篇:金匮真言论精是人体的根本,所以阴精内藏而不妄泄,春天就不会得温热病。

夏暑阳盛,如果不能排汗散热,到秋天就会酿成风疟病。

第五篇:阴阳应象大论无形的清阳上升于天,有形的浊阴下归于地,所以天地的运动与静止,是由阴阳的神妙变化为纲纪,而能使万物春生、夏长、秋收、冬藏,终而复始,循环不休。

第六篇:阴阳离合论阴阳之气运行不息,递相传递于全身,气运千里,形立于表,这就是阴阳离合、表里相成的缘故。

第七篇:阴阳别论阴阳失去平衡,以致阴气争盛于内,阳气扰乱于外,汗出不止,四肢厥冷,下厥上逆,浮阳熏肺,发生喘鸣。

第八篇:灵兰秘典论心主宰全身,是君主之官,人的精神意识思维活动都由此而出。

肺是相傅之官,犹如相傅辅佐着君主,因主一身之气而调节全身的活动。

第九篇:六节藏象论天供给人们以五气,地供给人们以五味,五气由鼻吸入,贮藏于心肺。

其气上升,使面部五色明润,声音洪亮。

第十篇:五藏生成心欲得苦味,肺欲得辛味,肝欲得酸味,脾欲得甘味,肾欲得咸味,这是五味分别与五脏之气相合的对应关系。

第十一篇:五藏别论胃是水谷之海,为六腑的泉源,饮食五味入口,留在胃中,经足太阴脾的运化输转,而能充养五脏之气。

第十二篇:异法方宜论由于地域不同,人们的生活环境、习惯有别,因而体质及易患病症各异,进而治疗方法亦各有所宜。

第十三篇:移精变气论诊治疾病极重要的关键在于不要搞错色脉,能够运用色脉而没有丝毫疑惑,这是临证诊治的最大原则。

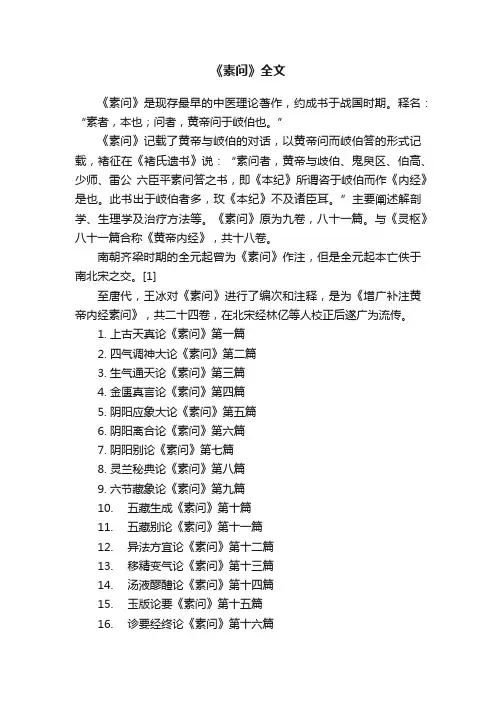

《素问》全文《素问》是现存最早的中医理论著作,约成书于战国时期。

释名:“素者,本也;问者,黄帝问于岐伯也。

”《素问》记载了黄帝与岐伯的对话,以黄帝问而岐伯答的形式记载,褚征在《褚氏遗书》说:“素问者,黄帝与歧伯、鬼臾区、伯高、少师、雷公六臣平素问答之书,即《本纪》所谓咨于岐伯而作《内经》是也。

此书出于岐伯者多,玫《本纪》不及诸臣耳。

”主要阐述解剖学、生理学及治疗方法等。

《素问》原为九卷,八十一篇。

与《灵枢》八十一篇合称《黄帝内经》,共十八卷。

南朝齐梁时期的全元起曾为《素问》作注,但是全元起本亡佚于南北宋之交。

[1]至唐代,王冰对《素问》进行了编次和注释,是为《增广补注黄帝内经素问》,共二十四卷,在北宋经林亿等人校正后遂广为流传。

1.上古天真论《素问》第一篇2.四气调神大论《素问》第二篇3.生气通天论《素问》第三篇4.金匮真言论《素问》第四篇5.阴阳应象大论《素问》第五篇6.阴阳离合论《素问》第六篇7.阴阳别论《素问》第七篇8.灵兰秘典论《素问》第八篇9.六节藏象论《素问》第九篇10.五藏生成《素问》第十篇11.五藏别论《素问》第十一篇12.异法方宜论《素问》第十二篇13.移精变气论《素问》第十三篇14.汤液醪醴论《素问》第十四篇15.玉版论要《素问》第十五篇16.诊要经终论《素问》第十六篇18.平人气象论《素问》第十八篇19.玉机真藏论《素问》第十九篇20.三部九候论《素问》第二十篇21.经脉别论《素问》第二十一篇22.藏气法时论《素问》第二十二篇23.宣明五气《素问》第二十三篇24.血气形志《素问》第二十四篇25.宝命全形论《素问》第二十五篇26.八正神明论《素问》第二十六篇27.离合真邪论《素问》第二十七篇28.通评虚实论《素问》第二十八篇29.太阴阳明论《素问》第二十九篇30.阳明脉解《素问》第三十篇31.热论《素问》第三十一篇32.刺热《素问》第三十二篇33.评热病论《素问》第三十三篇34.逆调论《素问》第三十四篇35.疟论《素问》第三十五篇36.刺疟《素问》第三十六篇37.气厥论《素问》第三十七篇38.欬论《素问》第三十八篇39.举痛论《素问》第三十九篇40.腹中论《素问》第四十篇41.刺腰痛《素问》第四十一篇42.风论《素问》第四十二篇43.痹论《素问》第四十三篇44.痿论《素问》第四十四篇45.厥论《素问》第四十五篇46.病能论《素问》第四十六篇48.大奇论《素问》第四十八篇49.脉解《素问》第四十九篇50.刺要论《素问》第五十篇51.刺齐论《素问》第五十一篇52.刺禁论《素问》第五十二篇53.刺志论《素问》第五十三篇54.针解《素问》第五十四篇55.长刺节论《素问》第五十五篇56.皮部论《素问》第五十六篇57.经络论《素问》第五十七篇58.气穴论《素问》第五十八篇59.气府论《素问》第五十九篇60.骨空论《素问》第六十篇61.水热穴论《素问》第六十一篇62.调经论《素问》第六十二篇63.缪刺论《素问》第六十三篇64.四时刺逆从论《素问》第六十四篇65.标本病传论《素问》第六十五篇66.天元纪大论《素问》第六十六篇67.五运行大论《素问》第六十七篇68.六微旨大论《素问》第六十八篇69.气交变大论《素问》第六十九篇70.五常致大论《素问》第七十篇71.六元正纪大论《素问》第七十一篇72.刺法论《素问》第七十二篇73.本病论《素问》第七十三篇74.至真要大论《素问》第七十四篇75.着至教论《素问》第七十五篇76.示从容论《素问》第七十六篇78.征四失论《素问》第七十八篇79.阴阳类论《素问》第七十九篇80.方盛衰论《素问》第八十篇81.解精微论《素问》第八十一篇。

刺腰痛篇原文和白话文翻译:

【原文】足太阳脉令人腰痛,引项脊尻背如重状;刺其郄中太阳正经出血,春无见血。

【翻译】腰足太阳经脉发病使人腰痛,痛时牵引项脊尻背,好象担负着沉重的东西一样,治疗时应刺其合穴委中,即在委中穴处刺出其恶血。

若在春季不要刺出其血。

【原文】少阳令人腰痛,如以针刺其皮中,循循然不可以俯仰,不可以顾,刺少阳成骨之端出血,成骨在膝外廉之骨独起者,夏无见血。

【翻译】足少阳经脉发病使人腰痛,痛如用针刺于皮肤中,逐渐加重不能前后俯仰,并且不能左右回顾。

治疗时应刺足少阳经成骨的起点出血,成骨即膝外侧高骨突起处,若在夏季则不要刺出其血。

【原文】阳明令人腰痛,不可以顾,顾如有见者,善悲,刺阳明于(骨行)前三痏,上下和之出血,秋无见血。

【翻译】腰阳明经脉发病而使人腰痛,颈项不能转动回顾,如果回顾则神乱目花犹如妄见怪异,并且容易悲伤,治疗时应刺足阳明经在胫骨前的足三里穴三次,并配合上、下巨虚穴刺出其血,秋季则不要刺出其血。

【原文】足少阴令人腰痛,痛引脊内廉,刺少阴于内踝上二痏,春无见血,出血太多,不可复也。

【翻译】腰足少阴脉发病使人腰痛,痛时牵引到脊骨的内侧,治疗时应刺足少阴经在内踝上的复溜穴两次,若在春季则不要刺出其血。

如果出血太多,就会导致肾气损伤而不易恢复。

【原文】厥阴之脉,令人腰痛,腰中如张弓弩弦;刺厥阴之脉,在腨踵鱼腹之外,循之累累然,乃刺之,其病令人善言,默默然不慧,刺之三痏。

【翻译】腰厥阴经脉发病使人腰痛,腰部强急如新张的弓弩弦一样,治疗时应刺阻厥阴的经脉,其部位在腿肚和足根之间鱼腹之外的蠡沟穴处,摸之有结络累累然不平者,就用针刺之,如果病人多言语或沉默抑郁不爽,可以针刺三次。

【原文】解脉令人腰痛,痛引肩,目然,时遗溲,刺解脉,在膝筋肉分间郄外廉之横脉出血,血变而止。

【翻译】腰解脉发病使人腰痛,痛时会牵引到肩部,眼睛视物不清,时常遗尿,治疗时应取解脉在膝后大筋分肉间(委中穴)外侧的委阳穴处,有血络横见,紫黑盛满,要刺出其血直到血色由紫变红才停止。

【原文】解脉令人腰痛如引带,常如折腰状,善恐,刺解脉在郄中结络如黍米,刺之血射以黑,见赤血而已。

【翻译】解脉发病使人腰痛,好象有带子牵引一样,常好象腰部被折断一样,并且时常有恐惧的感觉,治疗时应刺解脉,在郄中有络脉结滞如黍米者,刺之则有黑色血液射出,等到血色变红时即停止。

【原文】同阴之脉,令人腰痛,痛如小锤居其中,怫然肿;刺同阴之脉,在外踝

上绝骨之端,为三痏。

【翻译】腰同阴之脉发病使人腰痛,痛时胀闷沉重,好象有小锤在里面敲击,病处突然肿胀,治疗时应刺同阴之脉,在外踝上绝骨之端的阳辅穴处,针三次。

【原文】阳维之脉,令人腰痛,痛上怫然肿;刺阳维之脉,脉与太阳合腨下间,去地一尺所。

衡络之脉,令人腰痛,不可以俛仰,仰则恐仆,得之举重伤腰,衡络绝,恶血归之,刺之在郄阳筋之间,上郄数寸,衡居为二痏出血。

【翻译】腰衡络之脉发病使人腰痛,不可以前俯和后仰,后仰则恐怕跌倒,这种病大多因为用力举重伤及腰部,使横络阻绝不通,淤血滞在里。

治疗时应刺委阳大筋间上行数寸处的殷门穴,视其血络横居满者针刺二次,令其出血。

【原文】会阴之脉,令人腰痛,痛上漯漯然汗出,汗干令人欲饮,饮已欲走,刺直阳之脉上三痏,在蹻上郄下五寸横居,视其盛者出血。

飞阳之脉,令人腰痛,痛上怫怫然,甚则悲以恐;刺飞阳之脉,在内踝上五寸,少阴之前,与阴维之会。

【翻译】腰会阴之脉发病使人腰痛,痛则汗出,汗止则欲饮水,并表现着行动不安的状态,治疗时应刺直阳之脉上三次,其部位在阳蹻申脉穴上,足太阳郄中穴下五寸的承筋穴处,视其左右有络脉横居、血络盛满的,刺出其血。

(本条经文,注家说法亦颇不一,姑从王冰之说以释之。

脱阴为腰痛之文,待考。

)

【原文】昌阳之脉,令人腰痛,痛引膺,目(目巟)(目巟)然,甚则反折,舌卷不能言;刺内筋为二痏,在内踝上大筋前,太阴后,上踝二寸所。

【翻译】腰昌阳之脉发病使人腰痛,疼痛牵引胸膺部,眼睛视物昏花,严重时腰背向后反折,舌卷短不能言语,治疗时应取筋内侧的复溜穴刺二次,其穴在内踝上大筋的前面,足太阴经的后面,内踝上二寸处。

【原文】散脉,令人腰痛而热,热甚生烦,腰下如有横木居其中,甚则遗溲;刺散脉,在膝前骨肉分间,络外廉束脉,为三痏。

【翻译】腰散脉发病使人腰痛而发热,热甚则生心烦,腰下好象有一块横木梗阻其中,甚至会发生遗尿,治疗时应刺散脉下俞之巨虚上廉和巨虚下廉,其穴在膝前外侧骨肉分间,看到有青筋缠束的脉络,即用针刺三次。

【原文】肉里之脉,令人腰痛,不可以咳,咳则筋缩急;刺肉里之脉为二痏,在太阳之外,少阳绝骨之后。

【翻译】腰肉里之脉发病使人腰痛,痛得不能咳嗽,咳嗽则筋劢拘急挛缩,治疗时应刺肉里之脉二次,其穴在阻太阳的外前方,阻少阳绝骨之端的后面。

【原文】腰痛侠脊而痛至头,几几然,目(目巟)(目巟)欲僵仆,刺足太阳郄中出血。

腰痛上寒,刺足太阳阳明;上热,刺足厥阴;不可以俛仰,刺足少阳;中热而喘,刺足少阴,刺郄中出血。

【翻译】腰腰痛挟脊背而痛,上连头部拘强不舒,眼睛昏花,好象要跌倒,治疗时应刺足太阳经的委中穴出血。

腰痛时有寒冷感觉的,应刺足太阳经和足阳明经,以散阳分之阴邪;有热感觉的,应刺足厥阴经,以去阴中之风热;腰痛不能俯仰的,应刺足少阳经,以转枢机关;若内热而喘促的,应刺足少阴经,以壮水制火,并刺委中的血络出血。

【原文】腰痛上寒,不可顾,刺足阳明;上热,刺足太阴;中热而喘,刺足少阴。

大便难,刺足少阴。

少腹满,刺足厥阴。

如折,不可以俛仰,不可举,刺足太阳,引脊内廉,刺足少阴。

【翻译】腰腰痛时,感觉上部寒冷,头项强急不能回顾的,应刺足阳明经;感觉上部火热的,应刺足太阴经;感觉内里发热兼有气喘的,应刺足少阴经。

大便困难的,应刺足少阴经。

少腹胀满的,应刺足厥阴经。

腰痛犹如折断一样不可前后俯仰,不能举动的,应刺足太阳经。

腰痛牵引脊骨内侧的,应刺足少阴经。

【原文】腰痛引少腹控(月少),不可以仰。

刺腰尻交者,两髁胂上。

以月生死为痏数,发针立已。

左取右,右取左。

【翻译】腰痛时牵引少腹,引动季胁之下,不能后仰,治疗时应刺腰尻交处的下髎穴,其部位在两踝骨下挟脊两旁的坚肉处,针刺时以月亮的盈亏计算针刺的次数,针后会立即见效,并采用左痛刺右侧、右痛刺左侧的方法。