仡佬族简介

- 格式:doc

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:9

仡佬族崇拜视域下的地名仡佬族是中国西南原住民,散居贵州、云南、广西及越南等地,重点集中分布在贵州省务川、道真两个仡佬族苗族自治县及其他乡镇。

仡佬族有其独特的风俗、习惯与民族信仰。

地名是一个地区宝贵的文化名片,而仡佬族所在地区的地名无疑从地理、历史和文化上,充分表现着仡佬族独特的文化特征。

标签:仡佬族;地名;崇拜仡佬族地名透露出悠久的地理、历史和文化价值,从中我们可以探知许多仡佬族的信仰、风俗、习惯的由来,激发我们对其民族崇拜、敬仰和禁忌的了解并予以尊重。

奇山、怪石、奇洞、碧水、险滩、古镇、廊桥、纤道、悬葬的仡佬山乡令游人流连忘返,叹为观止。

雄、奇、险、秀、幽、旷的织金洞、双河溶洞,遍布西南三省的天生桥,充分反映仡佬族地区地形特征,对仡佬族文化心理的形成具有重大的影响,与神话传说、英雄人物相关的地名,则充分彰显了仡佬族悠远的历史和文化。

仡佬族地名很多来自于仡佬族祖先崇拜、生殖崇拜、英雄崇拜,很多地名浓缩了仡佬族的历史、地理和文化。

本文拟从祖先崇拜、生殖崇拜和英雄崇拜三个方面探寻仡佬族地名形成的主要原因。

一、祖先崇拜在贵州省许多乡镇地名中,我们可以频繁看到多次出现“龙” “玉” “竹”等为中心命名的地名。

仡佬族信奉世间上的万事万物都有它的灵性,在节庆时会供奉神灵,有“山神” “树神” “灶神” “土地神” “龙神” “牛神”等神灵之节气,因其经过流年的变化,仡佬族人民分散到各地,因此仡佬族信仰的方式也大同小异,但大多仡佬族人还是会喜欢依山傍水居住,因为他们信奉“山管人丁水管财”的说法,房屋有东房西房之分,中间是堂屋,用来供奉神灵和祖先,设有神龛和香阖等,而仡佬族人居住的所在地很多的命名都与他们的崇拜有或多或少的关联。

在神灵崇拜中最为让人们普遍了解的就是他们所崇拜的宝王菩萨、竹王两大神灵。

仡佬族信仰的宝王菩萨,是仡佬族丹砂文化的典型代表。

相传在商周时期,仡佬族人先前在今务川一带被称为濮人,有一位青年在劳作的时候发现一块血红色的石头,商人见之,说这是朱砂,便买了去,后此事被相传甚广,还进奉给周武王,被封此名号,后宝王带领族人挖朱砂而名垂后世。

水城仡佬族◇熊家红水城仡佬族是一个古老民族,也是贵州土著民族,古人称之为古老族,古老族首都“播哩”在今安顺和普定之间,人烟比较发达,仡佬族有自己的语言,在那里安居乐业,嫁娶随俗,丧葬礼数井井有条,男耕女织,过着喜气祥和的日子。

没有想到的是水西彝族人孟获和扎弟兄由云南冬川出发至贵州分兵两路进攻古老族首都,孟获从东北,扎从西南进攻,古老族首都“播哩”被攻跨。

都城崩溃,仡佬人民四处逃灾躲难,流离失所,多数被俘虏,彝族人将战败的古老族人分散居住,以十户彝夹一户仡,谓之隔居,从此古老族就被称之为仡佬族,意思就是隔居的民族。

土司制将仡佬族分成两类,一种称为打铁仡佬,另外一种称为打簸簸仡佬,都是为土司制造农具、家具的奴仆,在这一段期间,苗族则称仡佬族为“keǐ”,译音为奴用的意思。

二十世纪三十年代,水城地区又称仡佬族为“彝仡佬”。

仡佬族是一种非常具有创作天赋的民族,二十世纪五十年代初,仡佬族村落曾保留着自己祖先制作的石器时代的“石斧”,铜器时代的“刀”,铁器时代的农具“铧”,以及诸多的工艺品。

逃散的仡佬族人民,到苗寨的就变为苗族,到汉族村寨的就变成了汉,进入布依族村寨的就变做了布依……。

就这样,仡佬族渐渐的被异族同化,失去了本民族语言,同时与异族通婚等使仡佬族人越来越少。

还有部分躲到了深山老箐靠刀耕火种,赶山吃饭,甚至以狩猎为生,并结识了部分爱狩猎的苗民兄弟,使得这两种民族有着深厚的民族感情,成了生在一起,死葬一处的友谊,钟山区放马坝(过去称水城放马坝)附近出现诸多苗坟和仡佬坟交错混葬于一个地方。

原杨柳镇教场管理区放马坝(过去称“世乐坝子”)是苗族和仡佬族聚居的地区,仡佬族古坟较多,而且有数百年,甚至上千年的历史,他们从放马坝迁居其他地方,最末的是清乾隆二年,如郭老幺、周静、杨玉平等的子孙。

在此的仡佬族,除古坟外,还有成寨的宅基遗迹,田产名称等仍有可考。

仡佬族人民没有文化,无法记录下自己祖辈走过的坎坷历程,大多都是靠祖辈口述和一代一代的传颂,二十世纪三、四年代杨梅区罗盘乡伍佐河的仡佬族知识分子穆绍清曾讲述过仡佬族人民荣辱辛酸的历史过程,以及仡佬人民的手工艺制作和仡佬人民古老的风俗礼仪。

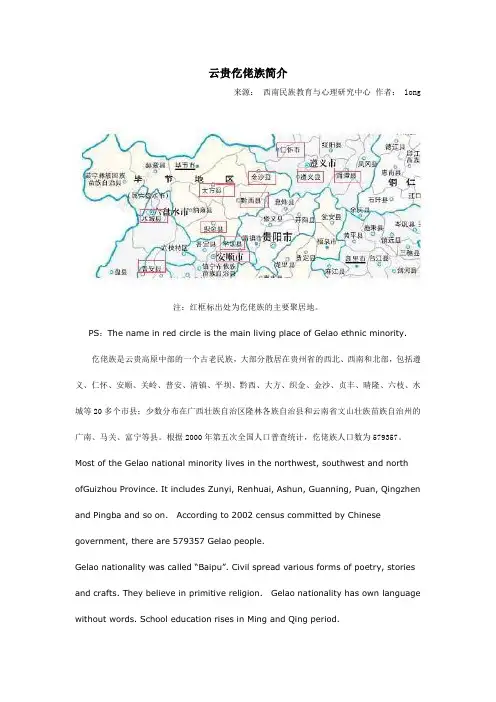

云贵仡佬族简介来源:西南民族教育与心理研究中心作者: long注:红框标出处为仡佬族的主要聚居地。

PS:The name in red circle is the main living place of Gelao ethnic minority.仡佬族是云贵高原中部的一个古老民族,大部分散居在贵州省的西北、西南和北部,包括遵义、仁怀、安顺、关岭、普安、清镇、平坝、黔西、大方、织金、金沙、贞丰、晴隆、六枝、水城等20多个市县;少数分布在广西壮族自治区隆林各族自治县和云南省文山壮族苗族自治州的广南、马关、富宁等县。

根据2000年第五次全国人口普查统计,仡佬族人口数为579357。

Most of the Gelao national minority lives in the northwest, southwest and north ofGuizhou Province. It includes Zunyi, Renhuai, Ashun, Guanning, Puan, Qingzhen and Pingba and so on. According to 2002 census committed by Chinese government, there are 579357 Gelao people.Gelao nationality was called “Baipu”. Civil spread various forms of poetry, stories and crafts. They believe in primitive religion. Gelao nationality has own language without words. School education rises in Ming and Qing period.◆历史概况仡佬族历史悠久,商周至西汉时期的“百濮”,东汉至南北朝时代的“濮”、“僚”都与其先祖有渊源关系。

仡佬族仡佬族《人民日报海外版》(2017年10月28日第07 版)仡(gē)佬(lǎo)族总人口为550746人(2010年),大部分聚居在贵州省北部的务川和道真两个仡佬族苗族自治县和石阡县,其余分别散居在安顺、平坝、普定、关岭、清镇、正安、凤冈、松桃、黔西、六枝、织金、大方等二十多个县市。

仡佬族原来分为许多不同的支系,每个支系的名称各不相同。

中华人民共和国成立后,经各地仡佬族代表协商,报经国务院同意,1956年公布统一称为仡佬族。

1983年,随着民族识别、民族成分恢复工作的进行,根据国家的民族政策,又有25万多人恢复了仡佬族民族成分。

山管人丁水管财仡佬族的居住依地形的不同而有所差异。

大多同宗聚族居住,一个宗族的各个家户毗邻建房形成村寨。

住房构造形式及建筑材料,则视其经济条件、人口多少,地理环境而有所不同。

居住在丘陵河谷、平坝地区的仡佬族,多依山傍水建房,房屋一般较高;居住在高山的仡佬族群众,通常选取向阳避风处建造,房屋大多比较低矮。

往往注重房屋地址的选择,有“山管人丁水管财”之说。

建筑房屋时,房屋的高度喜欢选取尾数为八的尺寸,以中柱为例,取一丈六顶(尺)八,其余依次类推,其实是选取谐音,表达对家庭的美好愿望。

有依山建“吊脚楼”房者,设栏杆走廊,楼上住人,楼下作畜厩。

过去多为土木竹结构的草房,中华人民共和国成立后,经过土地改革,社会经济逐渐发展,农村住房日益改善。

20世纪70年代石木结构的房屋盛行一时。

20世纪80年代以后,由于人们生活水平的提高,大都修建砖石结构的瓦房和楼房,在交通方便的地方,钢筋混凝土的多层楼房逐渐兴起。

仡佬族的服装文化因时损益,独具特色。

清代及其前,服装多为家织麻布染青蓝二色制成。

男着无领长衫,抄襟,长至膝下,袖大而短,常束腰带,劳动时撩衣前后一角扎于腰间。

女衣短装,抄襟,缀花边。

据史书记载,大约在19世纪中叶,仡佬族妇女上衣短仅及腰,袖背上绣鳞状花纹,下穿无褶长桶裙,整个裙子分为三段,中段用羊毛织成,染成红色,上下两段多用麻织,一般有青白色条纹,外罩青色无袖长袍,长袍前短后长,均绣有花纹,穿时从头上套下,脚穿钩尖鞋。

仡佬族服饰特点都有哪些(嫁女要哭、一顿饭吃三轮和入赘跟女姓)提及仡佬族,其实很多重庆人都不知道,没想到重庆也有仡佬族村寨。

它就是重庆武隆浩口乡的田家寨,紧挨着贵州道真仡佬族苗族自治县,编辑此次贵州道真之行走县道也刚好路过了田家寨,第一次听说了仡佬族的存在,并了解了他们的文化习俗。

仡佬族主要生活在贵州省北部的务川和道真两个仡佬族苗族自治县,以及石阡县,其余散居在安顺、平坝、普定、关岭、清镇、正安、凤岗、松桃、黔西、六枝、织金、大方等二十多个县市。

据2021年人口调查统计,中国境内仡佬族的人口数为677521人。

那么,仡佬族到底有什么文化习俗?古代仡佬人居住在阑式房屋,男女都穿桶裙,由于山多地少主产玉米,当地叫包谷,而主食就是吃玉米。

他们是怎么吃包谷呢?用石磨将包谷磨碎去皮,然后洒水伴湿,然后蒸熟透食用。

以前,仡佬族男女都穿桶群,用染色羊毛线编织成。

不过,如今的仡佬族几乎不穿民族服装,除非有表演的时候才穿。

在婚姻方面,仡佬族的婚姻很牢固,很少离婚,没有儿子只有女儿的家庭,以及儿子太小,家里缺少男性劳动力的家庭,都会招上门女婿,也就是入赘,男人入赘之后改跟女方姓,所生儿子或女儿都跟女方姓。

说起婚嫁,就不得不提到仡佬族的哭嫁。

在道真县境内曾广有哭嫁的习俗,至今在旧城槐坪等,仍不时可见。

姑娘嫁人前的三、五天便开始了“哭嫁”。

哭时,以一张方帕掩面,由一名年长的至亲妇女陪伴。

情不断,歌相接,至“发亲”前再拜祖宗父母起马登程而终结。

在嫁娶等宴席上,就不得不提到仡佬族人最具特色且最隆重的一种食俗礼仪之三幺台,以及在寿庆、建房和节日宴请等,都要一顿吃三次饭,也就是先喝茶,再喝酒,然后吃饭,三道程序才算结束。

此外,仡佬族还有高台舞狮等传统体育项目的表演,借助普通农家饭桌搭建高台,并在其上舞“狮”。

舞狮时无任何保险设施,动作极尽高、难、险、巧,目睹者无不叹为观止。

仡佬族非遗体育项目

仡佬族是中国的一个少数民族,也是云南省的一个主要民族。

仡佬族的非遗体育项目包括以下几个方面:

1. 仡佬族角力(to liu wu jiao li):角力是仡佬族的传统体育

项目,类似于摔跤。

参赛者需要使用特定的技巧和力量,将对手摔倒在地,并在规定的时间内保持优势。

角力比赛在仡佬族的传统节日和庆典中经常举行。

2. 仡佬族踩球(to liu wu cai qiu):踩球是一种传统的仡佬族

体育活动。

参赛者使用特制的木制球,在特定的场地上进行踢、拍、传球的技巧竞赛。

3. 仡佬族竹马(to liu wu zhu ma):竹马是仡佬族民间传统的

游戏项目。

参赛者需要站在竹马上,尽量保持平衡并进行各种动作和技巧表演,例如走、跑、跳等。

4. 仡佬族弓箭(to liu wu gong jian):弓箭是仡佬族传统的射

箭活动。

参赛者需要使用仡佬族特制的弓箭,准确地命中目标,并在规定的时间内射出尽可能多的箭。

这些仡佬族的非遗体育项目,在当地传承已久,代表了该民族丰富的文化遗产。

它们不仅是娱乐和竞技的活动,也是传统文化的一部分,深受仡佬族人民的喜爱和推崇。

仡佬怎么读?

“仡佬”的拼音是gēlǎo。

仡佬一般指仡佬族。

仡佬族,族源和古代僚(lǎo)人有关,民族语言为仡佬语,属汉藏语系,没有本民族的文字,通用汉文。

仡佬语崇拜祖先,奉祀竹王、蛮王老祖、山神。

仡佬族集中聚居在贵州省北部的务川和道真两个仡佬族苗族自治县和石阡县,其余分别散居在安顺、平坝、普定、关岭、清镇、正安、凤岗、松桃、黔西、六枝、织金、大方等二十多个县市。

扩展资料

学界一致认为仡佬族的族源和古代“僚”(读音为老)人有关。

在住房、服饰、饮食、丧葬和穿耳等风俗习惯上,也保留有大量与古代僚人相似的特征。

比如贵州普定县窝子乡和高阳乡的仡佬族,到十九世纪末仍然还保留有“打牙”习俗。

古代僚人很早就在中国西南地区生存。

在汉代建立牂牁郡以前,这里已有若干个部落集团,而以夜郎最为强大。

公元3至5世纪时,由牂牁迁入四川的僚人,编入了封建国家的户籍,并且向封建王朝缴纳赋税。

公元5世纪时,他们已能制造金属的矛和盾、刺鱼工具和铜爨等等,并用麻类纤维织成细布。

7世纪以后,四川僚人的商品交换日益频繁,僚布的质量很好,成为必须上缴给封建王朝的贡品。

直到宋治平年间(11世纪中叶),有的僚人领主还霸占大量土地,拥有数千户依附农民,成为割据一方的封建势力。

仡佬族的研究报告

仡佬族是中国西南边陲地区的一个少数民族,主要分布在云南、贵州和四川三省的山区。

他们的语言属于藏缅语系,有自己的独特文化和传统。

在过去的几十年里,学者们对仡佬族进行了广泛而深入的研究。

其中,对仡佬族的社会结构、经济生活、宗教信仰、文化传统等方面进行了详细的探讨和分析。

研究表明,仡佬族有着独特的社会组织形式,以家族和部落为单位,同时也有完整的族群和村落组织。

他们主要依靠农耕和林业生产维持生计,同时也有独特的手工艺和商业活动。

仡佬族的宗教信仰主要是巫教和道教的混合,同时也有部分信奉佛教和基督教。

他们有着丰富的文化传统,包括民间音乐、舞蹈、绘画、建筑等方面,反映了他们的历史和文化特点。

总体而言,仡佬族是一个具有独特文化和历史的少数民族,他们的社会结构、经济生活、宗教信仰和文化传统等方面都值得深入研究。

随着社会的发展和变迁,我们应该更加关注和保护这个民族的文化和传统。

- 1 -。

一、族源商周时期,我国南方有一种被称为“濮”的古族群,因其分布辽阔,人口众多,而有“百濮”之称。

伊尹的“四方令”里即已提及:“正南:甄、邓、桂国、损子、百濮、九菌。

”武王发纣推翻商王朝统治后,于成周大会诸侯及“四夷”,西南地区的濮人曾以特产丹砂前往朝贺。

《逸周书.王会》载,“卜人以丹砂”,孑L晁注:“卜人,西南之蛮也”,“卜即濮也”。

另一种使用有肩石斧、有段石磙的古族群为“越”,他们散布在东南沿海及今广西一带,人们泛称为“百越”。

春秋战国时,广西境内的部分越人,溯水北上西进,移入西南地区,与濮人杂错而居,人口渐繁,以致《华阳国志·南中志》误认为,“南中在昔盖夷越之地”。

杂居于西南地区的濮人、越人生活习俗互相影响渗透的部分,逐渐发展为一个新的族群——“僚”(“僚”原写作“獠”,作为族称当读作“佬”)。

战国时期即有“僚”人出现。

《华阳国志.蜀志》载,保子“帝攻青衣,雄张僚焚”。

汉代的僚人已是夜郎国的主体居民。

唐初,僚人中的一部分发展为单一民族——“仡佬”。

《六祖坛经·行由品》载慧能法师语:“汝是岭南人,又是葛僚,若为堪作佛。

”《元和郡县志》卷三十载,洛浦县“甚险固,仡僚反乱,居人皆保其土”。

宋《溪蛮丛笑》始写作“仡佬”。

南朝《水经注.温水》载,“遂雄夷濮”的夜郎承袭者于汉武帝时被杀,引起“夷僚成怨”,明确僚人是由濮人演变而成。

彝族先民与仡佬族的先民接触较早,确知濮人是仡佬族的先民,《平远州志·艺文志》载,彝族民问“依仿先朝IH~II:满三年一普夥。

普谓称仡佬,夥谓祭献”。

“普”即濮人。

彝语为谓语后置,普夥意为祭仡佬族的先祖濮人。

至今彝语仍呼仡佬为濮,呼仡佬族的发祥地北盘江为“濮吐诸衣”,意为仡佬族开凿的河流。

元《异域志.僚人》谓,“僚……有打牙者,为打牙葛僚”。

(明嘉靖)《贵州通志》谓,古称僚,一日倬佬”,确指仡佬族系从僚人中分化出来的。

濮人和僚人相继是仡佬族先民。

贵州各族共认仡佬族是贵州最古老的民族。

安顺地区称为“古族”,遵义地区呼之为“古老户”。

农村广泛流传有“蛮夷仡佬,开荒辟草”之语。

吃新节时,仡佬族人可在村寨附近他族人的田地里摘取谷物祭祖,不遭斥阻。

人死送葬,不丢买路钱。

这些都反映出人们对仡佬族先民濮人、僚人开发贵州高原历史功绩的缅怀与崇敬。

二、族称仡佬族的族称有自称、互称与他称之分。

遵义、仁怀、关岭等县仡佬族自称“哈仡”,织金县仡佬族自称“埃审”,大方普底乡、黔西县仡佬族自称“布尔”,大方青山乡仡佬族自称“濮”,普定县仡佬族自称“布告”,平坝、安顺仡佬族自称“褒佬”,六枝特区仡佬族自称“当佬”..仡佬族内各支系问Ⅱ称有:红仡佬称白仡佬为“布欧奥”,称花仡佬为“布欧挂”,称打铁仡佬为“布那舍”,称雅意仡佬为“布搓外”。

披袍仡佬称打牙仡佬为“那”,篾仡佬称打牙仡佬为“夺搂娄布郎”。

彝族称仡佬族为“濮”,老彝文写作研或出,皆音“仆”。

苗族大多数称仡佬族为“克”,亦有称为“友”、“直蚩”或“嘎赫”的,布依族称仡佬族为“戎”或“布戎”。

汉族称仡佬族为“仡佬”、“阁老”、“古族”、“古老户”。

汉文文献里的仡佬族于唐代写作“葛僚”、“仡僚”,宋代写作“猜僚”、“狍讫”。

元、明、清三代又指皆为仡佬族。

中华人民共和国成立后,统一为仡佬族。

明、清两代,省内各地仡佬族因所处环境及社会生活的不同,族内文化差异日趋明显,汉族人口迅速增多,与仡佬族广泛地错杂而处,使仡佬族逐渐分为若干支系,对每一支系又冠以其表象特点以示区别。

明代,仡佬族支系见于《炎缴纪闻》、嘉靖《贵州通志》等文献,有花仡佬、红仡佬、打牙仡佬、剪头仡佬等。

清代的仡佬族支系,据《黔南职方识略》、《永宁州志》等记载,除上述数支外,又有披袍仡佬、锅圈仡佬、打铁仡佬、青仡佬、木仡佬、水仡佬、土仡佬、雅意仡佬等。

民国《贵州通志·土民志》将各支系名称由来及其分布汇录如下:花仡佬:穿“花布者为花仡佬”,在贵州前卫、平伐司、永宁州、施秉、龙泉、黄平等地;红仡佬:穿“红布者为红仡佬”,在青山司、安平县、仁怀县、黎平府;剪头仡佬:“女未嫁,则剪头为记”,在贵定、施秉、黄平、永宁等地;打牙仡佬:“将嫁必先折其二齿”,在平越、黔西、安平、永宁、平远、黄平、清镇等地;锅圈仡佬:“女人以青布束发如锅圈状”,在平远、安平、大定等地;打铁仡佬:在平远州;披袍仡佬:“男女衣服仅尺余,外披以袍,方而阔,洞其中,从头笼下,前短后长,左右无袖”,在平远、安平、大定等地;水仡佬:“善捕鱼,虽隆冬亦能人渊。

”在余庆、镇远、施秉、永宁等地;土仡佬:“披草衣”,在威宁;雅意仡佬:在永宁州。

上述诸称谓中,打牙仡佬与剪头仡佬实为同一支系的不同称呼。

乾隆《贵州通志》说,打牙仡佬,“将嫁必先折其二齿”,又“剪前发而披后发”。

故《大定府志》谓“打牙革老一名剪发革僚”。

金沙县白仡佬、普定县的苗仡佬、大方县的彝仡佬、六枝特区的马头仡佬、六枝、水城等地的篾仡佬等则未见于文献。

随着社会历史的发展变化,贵州许多地区仡佬族的民族语言、服饰和习俗多已消失,仡佬族若干支系的称谓亦不复存在。

现今能按支系区分的只有红仡佬、白仡佬、青仡佬、打铁仡佬、打牙仡佬、雅意仡佬、披袍仡佬、剪头仡佬、篾仡佬、彝仡佬、苗仡佬11个支系。

各支系的分布区域也有所变化:红仡佬主要在仁怀、黔西、大方、关岭、晴隆等地;打牙仡佬主要在普定、织金等地;披袍仡佬主要在平坝、安顺等地;打铁仡佬主要在大方、六枝、水城等地;雅意仡佬主要在织金、黔西等地。

《炎缴记闻》载,仡佬“各有族属,不通婚姻”,婚姻关系是在同一支系中进行,不同支系问,从古至中华人民共和国成立前罕有姻亲关系。

三、人口分布仡佬族是贵州最为古老的民族,先秦至秦汉时期的部分濮人和汉至南北朝时期的部分僚人,曾相继是仡佬族的先民。

随着中央王朝统治的加强和民族关系的加深,仡佬族的区域分布和人口数量有着巨大的历史性变化。

变化的总趋势为分布区域日渐缩小,人口数日益减少。

中华人民共和国成立后,仡佬族的分布面及人口才逐渐扩展、增多。

第一节人口秦汉时期,夜郎国的濮人人口在西南夷的各邦国中数量最多,《史记·西南夷列传》谓,“窃闻夜郎所有精兵可得十余万”。

西汉末,群舸太守陈立召见夜郎王时,夜郎王兴所带随从即达数千人。

西晋时,李寿自群舸迁入蜀地的僚人为十万余户。

唐代,贵州的仡佬族称为“东谢蛮”、“南谢蛮”、“西谢蛮”、“群舸蛮”。

《旧唐书》列传一四七载,“群舸蛮”的“户口殷盛,人力强大”、“盛兵数万人”。

“西赵蛮”也“有户万余”。

西堡长官司在今普定县马场区。

《贵州图经新志》卷八载,“西堡长官司部落皆仡佬”。

明洪武二十八年(公元1395年),西堡长官司仡佬族人民在反抗官府中,有5 326人遭擒杀。

成化十四年(公元1478年),西堡仡佬族有万余人再次举行起义。

民国26年(公元1937年),平坝大狗场仡佬族人口为568人,当年死于霍乱病者达238人。

1914年,德国女民族学者克拉克《在中国西南部族中》说,仡佬族“接近于绝种”。

清代和民国年问,仡佬族人口锐减,除兵衅、灾荒、瘟疫等原因之外,仡佬族社会地位低下,一批人自动改族换姓或通过婚姻关系改变族别也是重要因素。

仡佬族中95.64%人口居住在农村,从事农业生产,从事文化教育工作的为1.31%,从事服务性行业的为0.14%,党政企业负责人为0.57%,专业工人为1.5l%。

经过民族识别,大批仡佬族人返本归源。

以1986年计,务川仡佬族苗族自治县为84 875人,道真仡佬族苗族自治县为75 121人,石阡县为69 821人,正安县为2万余人,思南县3 300人,江口县’700余人,松桃苗族自治县200余人,新增的仡佬族人口共25万余人,全省仡佬族总人数达30万以上。

平坝县大狗场村,是仡佬族的一个聚居点。

地势平坦,农业以种植水稻为主。

1985年有95户452人。

大方县红丰村是仡佬族的另一聚居点。

地处高寒山区,农业以种植包谷为主。

1985年有71户323人。

两村皆通行本民族语言。

四、区域分布1、古代分布区域《史记·楚世家》载,公元前9世纪楚国的先君熊霜卒,三弟兄争立。

其中,叔堪败逃,曾“避难于濮”。

刘伯庄注谓,“濮在楚西南”。

孔颖达疏《左传》文公十六年时说,“濮为西南夷也”。

《华阳国志·南中志》载,汉武帝遣唐蒙通夜郎,斩夜郎王而设群舸郡,导致“夷仆阻城”迫使武帝封夜郎王的三子为侯。

贵州,古为西南夷中的南夷,位于楚国的西南方,夜郎样舸郡的主体均在贵州境内。

西周至秦汉时期的仡佬族先民濮人都居住在贵州境内。

魏晋南北朝时,仡佬族的后期先民僚人广布于今贵州全境,《博物志·异俗篇》载,“荆州极西南界至蜀,诸民日僚子”。

其中,许多僚人因政局动荡和掳卖风的盛行,大量被迫外移。

《蜀鉴》卷四引《益州志》谓,李寿统治南中时,“从群舸引僚人蜀境”,使这批入蜀的僚人散居于今川中、川南一带。

南北朝时的益州,辖及今贵州的大部分地区。

《北史·蛮僚》载,镇梁、益二州的官员,带“出兵讨之,获其牲口”,将掠俘得的僚民变为僮仆或低价卖与商人,让其高价转卖至内地。

唐宋两代,《新唐书·南蛮》、《文献通考·四裔》等载,夷州(在今凤冈、湄潭、余庆、绥阳一带)、费州(在今思南、德江、凤冈等地)、思州(在今务川、沿河、德江、印江一带)、播州(在今遵义、桐梓、绥阳等地)、珍州(在今道真、正安一带)等经制州及充州(在黔东北境)、应州(在今都匀一带)、庄州(在今惠水、龙里、贵定等地)、矩州(在今贵阳境)、样州(在今瓮安、余庆境)、琰州(在今黄平、福泉、施秉等地)、蛮州(在今开阳)、明州(在黔西南境)等羁縻州以及掸舸(在今毕节地区)、罗殿(在今安顺地区)、自杞(在今黔西南境)诸小国境有僚人居住。

据(嘉靖)《贵州通志》、《黔记》、《炎缴纪闻》、《思南府志》、《贵阳府志》等记载,明代仡佬族分布在思南、思州、遵义、黎平诸府,普安州、镇远县、赤水、普定、平溪数卫,贵州宣慰司、新添葛蛮安抚司、水东、西堡、青山、苗民、八舟、曹滴、平伐、把平、杨义等长官司境内。

据《贵州志略》、《黔南识略》等所载,清代中叶的乾隆、嘉庆年间,仅贵州、铜仁、镇远、郎岱、镇宁、贵定、普定、永宁、清镇、安平、平越、余庆、大定、平远、黔西、威宁、桐梓、仁怀、正安等府州厅县之内有仡佬族。

明末清初,遵义府属仡佬族为避战祸,有的迁往滇东南的富宁、广南、文山、麻栗坡、马关等地,有的移人桂北的隆林各族自治县。

2、近现代分布区域光绪年问成书的《黔南职方纪略》载,清末,贵州仡佬族分布在贵阳、修文、安顺、郎岱、永宁、普定、清镇、大定、黔西、普安、余庆、镇远、遵义、桐梓、平远、水城、安平、仁怀等府厅州县内。

民国年间,仅遵义、仁怀、金沙、织金、黔西、清镇、平坝、安顺、普定、镇宁、贞丰、关岭、晴隆、六枝、水城、大方等境内有仡佬族居住的记载。