浅析任伯年工笔人物画线描的艺术特色论文

- 格式:docx

- 大小:39.88 KB

- 文档页数:3

·222·艺术研究摘 要:艺术本身就是来源于生活的,我们不需要去矫揉造作,用心地去感受生活,画出真实的,属于这个时代的,更属于你自己的作品才是最好的。

关键词:写意人物;气韵生动;造型;笔墨说到写意人物,很多人会第一个想到宋代禅门画家梁楷的《泼墨仙人图》。

以“墨戏为精神,以减笔为技法”虽然是寥寥几笔,但却把对象的神韵表现得淋漓尽致。

他确实是减笔人物的一位高人,后人很努力,似乎也很难去超越。

值得强调的是,写意人物不仅仅只是梁楷类型的大写意减笔人物,写意人物还有一些小写意的、兼工带写的。

门类很多,各式各样。

在我看来,它应该是把六法中“气韵生动”摆在最重要的位置,而且占据这点来支撑其画面,它是灵魂;或紧或松,都是看画者当时的感受,所以写意,相对于工笔,更多是寄情于画,伤心、愤怒、喜悦……郑板桥曾颂扬八大山人:“横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多。

”足以说明性情的重要性;虽说从顾恺之到梁楷再到陈洪绶等等卓越的历史人物画家,他们很优秀,创造了中国古文明的灿烂文化,我们不能忘记,我们也必须从他们身上学习中国传统的人物画法,但是我们千万不要一味地去追随。

不管是写意、工笔、山水还是人物,我们应该画出专属于我们这个时代所具备的一些特征。

艺术来源于生活的,我们不需要去矫揉造作,用心地去感受生活,画出真实的,为之动容的,属于这个时代的,更属于你自己的作品才是最好的。

写意人物的课程是安排在大三上学期,共有四周。

苏老师很用心有计划的教导我们,第一周是画芥子园,画谱上的水浒人物,练习线条。

比起以前工笔时的线稿练习,这次不允许照着形去描,而是图书凭感觉画,我刚开始画的前三张都特别的谨慎小心,可是就是画不好。

直到最后,我似乎明白了工笔与写意的不同之处,放开胆子,抓住人物动态,铺开笔锋,带着激情,效果果然出乎意料。

第二周,老师让我们临吴道子的《天王送子图》,吴道子是画界中的“画圣”,当然是名不虚传了,他极具动感的兰叶描把画里的人神刻画得超脱世俗。

艺苑杂谈[摘 要]何家英是我国当代重要的工笔人物画家之一,他的工笔画作品以真切、圣洁、感伤的人物形象和深刻的创作构思以及朴素、淡雅的艺术品格开创了一代画风。

他不仅是传统文化的继承者,而且是现代工笔画新形态的创造者。

他为中国工笔画的繁荣复兴作出了杰出贡献,他的绘画风格和绘画精神广泛而深远地影响着当代中国美术发展的方向。

从何家英工笔画的创新性入手,分析其工笔画在技法、语言以及表现主题上的创新和突破,结合他众多优秀的工笔人物画作品,充分挖掘何家英作品中的创新元素,深入探究其中体现的作者的绘画思考和精神世界及对创作工笔人物画的启示。

[关键词]何家英;工笔人物画;创新性;时代性[中图分类号]J22 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2023)20-0057-03本文文献著录格式:谢文彬.浅析何家英工笔人物画的创新性和时代性[J].天工,2023(20):57-59.谢文彬 太原师范学院浅析何家英工笔人物画的创新性和时代性作者简介:谢文彬(1998—),男,汉族,四川自贡人,太原师范学院在读硕士研究生,研究方向:绘画艺术(中国画方向)。

一、传统工笔人物画的特征中华民族是一个具有悠久历史和独特审美情趣的民族,中国绘画一直强调民族的审美与文化,其中的工笔人物画历经了数千年的发展和文化积淀,体现出了它的特征。

中国传统工笔人物画注重对客观物体机械式的描写,注重创作者主观精神和对人物神态的描绘和表达,强调“以形写神”“神形兼备”。

历代工笔人物画家将形、神二者有机统一,将主客观结合的观点体现在具体作品中,使不同历史背景下的工笔人物画呈现出了不同的特征。

比如战国时期的人物画《人物龙凤图》,其明显的特征就是人物画创作开始出现独立的画幅;汉代的工笔人物画趋于成熟,体现出人物画的写意性特点,不仅有精美的人物画像,也有抽象变形的人物画作品;魏晋时期的人物画更加精练,宗教画开始盛行,也首次出现了人物画论;盛唐时期,人们生活水平提高,社会安定,出现了“以肥为美”的审美标准,这一时期的仕女画人物形体圆润、形象饱满,画作设色明艳真实,人物表现也出现了罩染、分染结合的多种手法,充分反映了当时人们生活的富足和社会的繁荣昌盛;明清时期的人物画发展并不明显,不过也出现了像任伯年这样揭露社会现实的人物画画家。

传统十八描中“混描”之探究作者:钟黄玲来源:《美与时代·中》2023年第12期摘要:根據传统十八描的定义,其不是指十八种描法,而是虚指,有存在很多种描法的意思。

关于十八描,目前有相关描述的最早的三个文献出自明清时期,但是十八描最早出现的真正时间仍然有待商榷。

十八描中有一部分描法注明了是出自某位画家,而这些画家所处的年代都是在明代之前。

其中,“混描”这一种描法,由于没有特别注明它的取法来源,所以历来存在诸多争议。

各家解释的不同,会导致描法的表现不同,呈现的艺术效果也不同。

“混描”是何种的表现样式,对于继承和发展这种传统的描法有着较大的影响,因此需要确定它的概念,从而更好地运用这一类的描法。

根据多方面的考究提出,“混描”以线性用笔样式存在的可能性比较大。

关键词:传统十八描;“混描”;表现样式;线性用笔基金项目:本文系广州城市职业学院2022年度校级高水平创新平台“关山月艺术应用创作中心”(PK220314)研究成果。

传统十八描是指中国人物画各种衣纹的描摹表现,即古代人物衣服褶纹的各种描法,每一种描法都具备独特的美学意义。

十八描的特征是按照象形进行归类,将动物、植物、意识形态下的形象感觉等作为参照物来命名标注人们所认知的描法形象。

各家文献记载中都有注明,“十八描等”是一种用于归纳和整理的概括性说法,正如“扬州八怪”并不专指八个人。

“白描之法,古今多品,总其大要,约有十八。

”[1]可能是作者为了防止遗漏某种描法,也可能是根据“道法自然”的理念,隐含描法的特性,便以“十八描等”为命题。

对于“十八描”描法的划分,可以让传统人物衣纹褶纹的画法更加清晰直观,形成可读性的语言。

本文探讨的“混描”作为传统十八描之一,是一种极具矛盾性和争议性的描法。

对“混描”进行研究有利于使其作为某种固定的可以对应参照的描法样式,也有利于提升大众对传统技法的认知,并且将对这种描法的欣赏和学习起到导向性的作用。

一、关于“混描”的质疑关于十八描有相关描述的最早的三个不同文献是嘉靖年间出版的邹德中《绘事指蒙》、万历年间出版的周履靖《天形道貌》、崇祯年间出版的汪砢玉《珊瑚网》,但是十八描的出现时间仍有待商榷。

中国工笔人物画白描的研究与分析作者:李蕾来源:《神州·下旬刊》2020年第02期摘要:中国画人物的基础造型主要以白描为主,也是中国画特有的表现形式,白描主要以具有书写性的线为主,不单单是一条线,它还有其自己的意义,白描主要靠线的虚实、抑扬顿挫、轻重缓急等来塑造人物形象并传达出作者的内心情感。

在古代时白描技法就已发展成熟,留下很多名作供后世学习和研究,如吴道子的《八十七神仙卷》、永乐宫壁画等,白描是学好国画的基本功,每条线都蕴涵深刻的意义,值得我们去认真研究与分析。

关键词:白描;虚实关系;技法;性感性一、以线为主的白描造型1、线的主要关系(虚实性、装饰线、结构线、笔顺关系)白描中的线具有虚实性。

在工笔人物画中主要以线的虚实、深浅关系来表现人物的结构,把人物的立体感和结构表现出来。

在何家英的《秋冥》中,从这幅画的整体来看,人物面部的线条要比衣服的线要浅,这样才能表现出人物脸部皮肤的质感和通透感;单就其五官的用线来说,也要细分线的深浅变化。

如画眉毛时,墨色不能都是一样的浓度,要注意墨色浓淡变化,这样画出的眉毛才灵动传神,眼睛、鼻子、嘴的勾线也一样需要注意变化,虚实结合表现出人物的神韵。

画身体结构时要注意线和形体结构的关系,一般来说表现形体结构的线要实。

白描中的线有结构线和装饰线之分。

在作品《秋冥》中,画中女性的背部线条就属于结构线;她抱紧双臂趴在腿上,虽然穿着裙子看不出里面的腿,但是画家通过主观处理把腿和裙子的线条相结合,表现出腿部的存在,因为腿部是立起来的,膝盖处于最高点,必定会产生裙褶,画家利用裙褶来凸显出膝盖。

堆在地上的裙褶很多,不能按部就班的全部画出来,除了与人体结构相关的结构线以外,其他的线可称为装饰线,这需要画家的主观处理,从画面的整体来看画中缺少什么样的线,是横线、竖线、直线、还是曲线?装饰线的主要作用就是使画面看起来和谐统一,不变中求变,对立中求统一,装饰画面的美感。

白描中的线具有笔顺关系和书写性特点。

線描18描:古人技法精妙絕倫中国画源远流长,在长期的发展过程中形成了特有的技法。

其中,勾法是中国画最基础的技法之一,指以笔线勾取物象的外廓,也叫描法,在工笔画中称为线描以线造型是中国传统绘画的特色,不管是人物画,还是山水画、花鸟画,都少不了以线勾勒物象。

古代画家把各种线描形式概括成十八种技法,称“十八描”,作为基本程式用于传授线描技法。

当然,十八描并不仅仅是人物画的基本画法,同样也是花鸟画的基本技法。

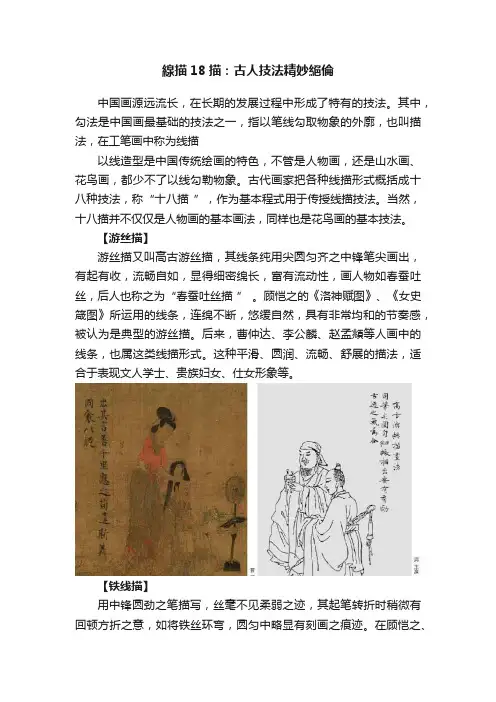

【游丝描】游丝描又叫高古游丝描,其线条纯用尖圆匀齐之中锋笔尖画出,有起有收,流畅自如,显得细密绵长,富有流动性,画人物如春蚕吐丝,后人也称之为“春蚕吐丝描”。

顾恺之的《洛神赋图》、《女史箴图》所运用的线条,连绵不断,悠缓自然,具有非常均和的节奏感,被认为是典型的游丝描。

后来,曹仲达、李公麟、赵孟頫等人画中的线条,也属这类线描形式。

这种平滑、圆润、流畅、舒展的描法,适合于表现文人学士、贵族妇女、仕女形象等。

【铁线描】用中锋圆劲之笔描写,丝毫不见柔弱之迹,其起笔转折时稍微有回顿方折之意,如将铁丝环弯,圆匀中略显有刻画之痕迹。

在顾恺之、阎立本、李公麟、武宗元等人的作品中,都有“铁线描”的特征。

唐代阎立本的《历代帝王图》中,服饰都用中锋细笔勾勒,顿起顿收,笔势转折刚正,如以锥镂石,唤起挺劲有力之感。

它体现了书法用笔中的遒劲骨力。

这种描法是古代画家表现硬质衣料的重要技法。

【琴弦描】与高古游丝描属同一类型的描法,中锋悬腕用笔,画出的线条比高古游丝描更为粗劲而有韧性,宛若中国古代弹拨乐器的丝弦,五代周文矩擅用此法。

为了强调柔软的丝绸质地的衣纹和垂直飘摆时的姿态,在行笔过程中运用中锋缓慢画出,其线型平直、挺拔,其目的是为了较写实地表现出丝裙的衣褶。

如张萱的《捣练图》、周的《挥扇仕女图》、《行者文房》《调琴啜茗图》中的衣纹裙带的线条,正是琴弦描的典范。

有时画家为了加强某些裙裾部分的重量感,在行笔过程中用笔颤动,结果线条状似莼菜,起到了强化线条粗细变化的作用。

中国白描人物画是从单纯的线条勾勒作为造型手段,借线的粗细、长短、曲直方圆、轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔、浓淡干湿在造型上生动运用和有机结合,表现形体的质量感、体积感、动态感和空间感,区别于西方以色彩、明暗来表现物体的方法。

这种方法称之“白描”。

无论是工笔人物画还是写意人物画,他们都是以线构成,故而白描人物画不仅可以独立存在,也是中国人物画的基础。

古代人物画按题材可分道释,人物、写貌三类,道释即宗教画,人物以古贤故事为主也包括具有现实主义的风俗画,写貌即肖像画。

中国画表现对象是以线为基础,而对象本身并没有线的存在,所以决定了中国画不是“再现”,而是“表现”为特长;这就决定了中国画必然从写实走向写意。

在上下几千年的历史长河中,历代艺术家对于线描进行了艰辛的艺术劳动,创造了光辉灿烂的线描艺术,留下了无数的优秀白描作品,使之举世瞩目,在世界美术领域中独树一帜,并具有极高的审美价值,也是其它画种无法取代的。

中国人物画发展到东晋前后,卷轴画已经出现,标志着中国绘画开始成熟。

目前我们所能见到最早的中国卷轴画《洛神赋图》、《女史箴图》,是东晋顾恺之传世摹本。

这两幅画中所用的线描已由过去的粗拙简单发展到圆润挺秀的笔法,那种“青云浮空”、“流水行地”的紧劲连绵的线条已具风格化,被誉为“春蚕吐丝”。

顾恺之在理论上提出了“意存笔先,画尽意在”、“迁想妙得”、“以形写神”。

他的“传神”之说和与南朝宋宗炳提出的“畅神”之说,代表着当时的美学思想。

可以说东晋的绘画和理论给隋庸、五代,两宋的绘画出现全面高峰,奠定了基础。

女史箴图卷顾恺之晋代洛神赋图第一卷全卷顾恺之晋代唐代是中国线描人物画繁荣、鼎盛时期,在绘画题材方面倾向面对现实,佛教画也侧重世俗化,技法上意向求巧;这一时期人物画不仅大家辈出,线描人物技法也得到了全面的发展;阎立本溯源顾恺之而融进恢宏博大的气度,他在《历代帝王图》中,以刚劲而厚实的长线恰当而真实地刻画出一批封建帝王自持、骄矜、贪婪、淫威等个性特征的肖像画。

关于任伯年《群仙祝寿图》2019-09-12隆重的上海市⽂学艺术界联合会成⽴60周年⼤会于去年年底举⾏时,应邀出席者获得的礼物中,有⼀件古朴精美的盒装折叠式任伯年的⾦笺⼯笔重彩⼗⼆通景屏条《群仙祝寿图》。

该《群仙祝寿图》是被著录于《中国书画总⽬》的级艺术珍品,由上海市美术家协会收藏。

因我在上海美协长期⼯作,所以那天不少与会朋友见到我时就问起上海美协如何收藏该《群仙祝寿图》的情况。

当时在会场实在⼀⾔难尽,现在就借市⽂联出版的《上海采风》杂志的版⾯,说⼀下上海美协如何收藏《群仙祝寿图》的过程,及该作品的创作年代、创作背景和艺术特⾊等相关问题。

见证上海美协收藏《群仙祝寿图》的过程就在市⽂联举⾏成⽴60周年庆祝⼤会之前不久,曾在友谊会堂西⾸的展览⼤厅举办了包括上海美协、上海美术馆、上海中国画院、上海油画雕塑院、刘海粟美术馆共五家国家艺术机构联袂举办的艺术品收藏展览,其中就展出了任伯年的《群仙祝寿图》,引起了观众的⼴泛关注。

可是有记者在报道时,不知来⾃何⽅信息,错误地说,任伯年的《群仙祝寿图》是由收藏家钱镜塘⽆偿捐献给上海美协的。

这实在是误传,根本不是这么回事。

我作为上海美协收藏《群仙祝寿图》的见证⼈,有必要来纠正这种误传。

20世纪五⼗年代,我由中共上海市委⽂化艺术⼯作部调⼊华东美术家协会(后改为中国美术家协会上海分会,今上海市美术家协会)⼯作,负责筹备创刊《上海美术通讯》。

我的顶头上司是新兴版画运动的优秀版画家、来⾃新四军的⾰命⽼战⼠、时任中共中央华东局⽂委委员、华东⽂联副主席兼秘书长、华东美协和中国美协上海分会副主席兼党组书记的赖少其同志。

赖少其是多才多艺的学者型艺术家。

在主持华东美协和中国美协上海分会期间,⼗分重视以加强学术研究来促进美术创作的⼯作。

他认为,加强学术研究必须以收藏有丰富的美术旧版书刊和历代名画家作品为基础。

为此,他专门拟出所需经费预算,交美协理事会讨论通过,以美协党组名义写报告给中共上海市委宣传部并抄报市财政局,获批准拨款。

云冈石窟壁画线描技法对工笔重彩画的影响

摘 要:在中国悠久的文明发展史中,壁画是我们已知的最古老的绘画形式之一,它记录着中华民族在不同时期的社会文化思想、时代精神和生活面貌。其中云冈石窟的壁画,在整个中国壁画的历史长河中有十分重要的地位,尤其在早期的壁画体系中尤为重要。云冈石窟壁画的线条淳朴生动,体现了我国早期壁画线描的整体面貌,对现代工笔重彩画的一些创作中有非常大的参考价值。 关键词:铁线描;兰叶描;以线造型 工笔重彩是中国传统绘画的一种形式,有着悠久的历史,是工笔细密和敷设重彩的中国画。中国绘画早期多为工笔重彩,且多以宗教题材出现。线描是中国画基础教学中重要的课程。在这门课程的教学过程中,临摹能使学生熟悉毛笔特性,提升运用线条的能力,更重要的是加深对中国画塑形观念的理解,有利于学生在线条勾勒过程中理解线条的节奏韵味。 我国拥有五千年的文明,是四大文明古国之一。早在新石器时代仰韶文化中的彩陶纹样上就可见到绘画艺术的影子。陶器虽是日用品居多,但是器皿表面的人面形和鸟兽形都用了坚挺单纯、朴素生动的线条,令人印象深刻。1973年5月在长沙楚墓出土的战国时期帛画《人物御龙帛画》中,衣纹和人物形象的描绘都是运用劲健有力、朴素挺拔的线描,这些线条极具感染力。到唐宋时期,线描艺术发展到了一个新的高度。如吴道子在代表作《八十七神仙卷》用状如兰叶或莼菜条之线条表现衣褶,使有飘举之势,人称“吴带当风”。线条笔势圆转,所画宽松的衣袖和飘带有种迎风起舞的动势,画面人物临风舒展,衣服飘逸,翩翩如飞,充满了动感。唐以前的线描运笔婉转自然,用力均匀,线描以中锋用笔,形式很单纯,线条形态圆转,力道均匀,粗细一致。从唐末到北宋前期,随着经济的发展、人民文化生活的丰富和审美要求的提高,绘画于单纯朴素中也追求多样的线描风格。这一特征集中体现在山水画的笔法上,并在《笔法记》中有总结性的阐述。南宋马远的《水图》就是采用了不同的线描,这些线描样式体现了水波纹的不同状态。历经元、明、清三个朝代,至当代,绘画题材不断拓展和创新,线描技法也在不断地丰富和发展。 云冈石窟中有大量清代的壁画,据1651年所立的《重修云冈大石佛阁碑记》中提到的“重修杰阁”的记载可见:为了修建现第5窟、6窟前的木结构阁楼而绘制有360年前、面积约40.6平方米的壁画作品。这些壁画内容丰富,从艺术的角度增添了壁画形式的艺术表现。另外还有几个窟中,也有虽历经沧桑依然色彩斑斓的彩绘壁画。其中第12窟中的12位执不同乐器的女子,造型优美、姿态各异。虽然她们只是石窟背景中的一个点缀,却依然细致丰富。 一、线描的表现力 壁画中最具艺术表现力之一的元素是线描,线描是我国传统绘画艺术中基本的造型表现手段,用墨色勾勒,表现多样。云冈石窟壁画的线描多以“十八描”中的铁线描和兰叶描为主,中锋用笔、压力均匀,在线条的外形上没有粗细变化。苍劲有力的圆笔线条,随意飘逸、变化丰富,体现了六法中“骨法用笔”的特点。 (一)铁线描 壁画中出现的材质较硬和厚重的器物、对称的物件、衣物的裙带和饰品等,都是用铁线描来表现的,体现出沉着稳定的视觉效果。高古游丝描、琴弦描都属于铁线描的类型。以东晋的顾恺之为代表,其典型作有《女史箴图》和《洛神赋图》,用笔细劲有力、刻画精细,以高古淳朴的线条刻画出妇女端庄娴静的神态。之后唐代的阎立本也是这一线描的继承和发展者,代表作品有《历代帝王图》。作品中也是运用刚劲的铁线描,但较顾恺之更丰富,表现力更强,对人物的精神状态也有更精细的刻画,超过了前人的绘画水平。至此,铁线描的运用达到了成熟和鼎盛的时期,对后来元代周朗、明代的文征明和唐寅、清代的费丹旭都有一定的影响,从他们的作品中也能看到这一线描法的渊源和流变。 (二)兰叶描 线描的第二大类是兰叶描,虽“十八描”中没有兰叶描,但是其中的枣核描、柳叶描、竹叶描与之类似,几乎如出一辙。兰叶描是表现繁重复杂衣纹的一种形似兰叶状的描法,特点体现为压力不均匀、运笔抑扬顿挫、线条粗细变化多样,每一根线条都是虚入虚出。运用这一描法的代表画家是唐代的吴道子,代表作是他的《送子天王图》。北宋董逌的《广川画跋》中记载:“吴生画人物如塑,旁见周视,盖四面可意会,其笔迹圆细如钢丝萦盘,朱粉厚薄皆见骨高下而肉起陷处……”可见吴道子的线条表现力可以达到雕塑般的立体感。它的线描属于有粗细变化的粗线,这样的粗线用来表现壁画是极好的。 云冈石窟壁画在衣纹的处理上,大量使用兰叶描。壁画中人物身着长袍,衣纹结构复杂。画师用兰叶描的线条娴熟巧妙地表现出人物造型的各种姿势。衣纹简洁明了,只用几根挺拔舒展的兰叶描便把众仙人的飘带衣饰气韵流畅地表现了出来。在胡须和头发的处理上,用虚入虚出的兰叶描提点表现出毛发的特征。站在壁画面前,壁画中飘逸流动、刚毅挺拔的线条所体现出的美感,令人沉醉。这也是传统人物画作品中线条的艺术魅力,将壁画中众多仙人塑造得呼之欲出、活灵活现。 (三)线描的情感代入 气韵生动,是南北朝谢赫在《画品》中提出的品评画作六法之一,位列其首。它是表现特质的概括,是品评中国画的首要要求,也是我国传统绘画的美学准则。云冈石窟的壁画处处体现着气韵在画中的重要性。画家在描绘人物造型和性格时,体现出主观修养对客观对象表达的影响。他们描绘出的每个人物都形象生动、精神饱满、气场十足,充分体现出自身对绘画作品气韵的追求。云冈石窟的壁画带给观者一种飘逸高深、栩栩如生之感,每个人物形象都展现出不同性格、动态、表情及内心世界,活灵活现,神韵悠扬,令人犹如身临仙境。 线条和色彩是具有高度概括和表现力的传统绘畫艺术语言,能够只运用简练朴实的笔墨语言来塑造极具个性特点和复杂内心的人物形象。云冈石窟中的壁画就继承了这种简练朴素的传统绘画语言,并随着时代发展有所创新和发展。壁画的起稿用线豪放粗壮,自由生动。寥寥几笔土红色线条就令事物形象生动自然,虽逸笔草草,但引人入胜。但是壁画的定形线是严谨的,中锋用笔,秀劲流畅,极具线描的语言魅力。 线描是工笔画造型重要且直接的表现形式。线条除了在画面中发挥造型和装饰功能以外,它本身也有自己的生命和情感表达,并且随着不同画家的主观愿望和价值观念而有不同的面貌和情感表露。线条长短、粗细、曲直、节奏等的丰富变化,蕴含着丰富的情感。直线,给人庄重、坚硬、规整的感觉,例如同一时期大同华严寺大雄宝殿东檐墙南的《十六观》。壁画中线条时而柔美,时而刚毅。曲线,给人柔和、舒缓、飘逸灵动的感觉。有的壁画中,大量地使用曲线表现水面和飘带,使画面活泼灵动,仙气飘飘。直线和曲线的结合运用,在丰富画面的基础上,也给人不同的审美感受。壁画《十六观》中完美地运用了直线和曲线的搭配,庄严中不失生动,还有很强的装饰效果。 云冈石窟的壁画也完美地体现了线描的魅力。如云冈石窟中第5窟和第6窟的壁画,开凿于北魏迁都洛阳前的孝文时期,是云冈石窟中最具代表性的一组石窟。这一时期祥云、衣服和面部皱纹大量使用曲线表现,造型朴素简洁的同时有很强的装饰性。人物衣服装饰中大面积运用直线呈现方形图案的样式,很好地中和了曲线的柔软。整体画面线条淳朴简练、柔美生动,布局疏密得当,装饰极具图案趣味,完美地体现了这一时期壁画的样貌。 (四)线条的书写性 早在南北朝,谢赫就在其六法论中提出要骨法用笔,这是中国画造型的基础。但书法中的线条不像绘画中那样,而是更注重书写本身的气韵。云冈石窟中的线条曲线流畅飘逸,直线庄重整齐,线条时而庄重,时而灵动,时而繁重,时而简练。画面不光在布局上讲究,在思想情感的表露上也有经营,每每看到石窟中的壁画都不得不为古人的智慧所折服。 二、线条在工笔重彩画中的运用 中国画中的用笔实则是用线。线条作为工笔画最基本的造型手段,在物象的塑造上不仅要体现出轮廓和形象,而且要传递出物体的质感、量感和动感,以及其情绪和精神等信息。如我国山水画皴法中给人坚硬质感的斧劈皴和相对柔软轻松的披麻皴,其用笔用墨的手法不同,体现出的质感和给人的感觉也大相径庭,相差甚远。可见用笔的不同会体现出不同的质感,从而给人不同的视觉感受。中国画要求要骨法用笔,要求能准确描写出造型的同时,线条本身也要灵动丰富、力透纸背等。云冈石窟壁画中的线条在刻画具体形象的同时,给人一种飘逸灵动之感,表现出不同人物的特征,使人物更加鲜活生动。云冈石窟壁画线描,对现代工笔重彩画十分有借鉴意义。线在工笔画中的运用直接地表达出画家本人对物体形态的理解。画家根据对物象形态和结构的把握,运用线条这种最简单、纯粹的表达方式最直接地表达出自身的情感,提升画面感染力,寻求与观者产生共鸣。即使用现代手段把云冈石窟壁画去色后,它的线条依然能够坚定有力、淳朴有序地存在着。在现代工笔重彩画中,虽然色彩所占的比例很大,但是线条自身的独立性和自由性依然存在,它依然是构成画面非常重要的一环。 线条在塑造形体、体现客观物象的同时,还体现了画家驾驭物象的创造力。线条具有抒情写意的特殊性,画家在运笔中的变化使线条具有了千变万化的姿态。首先,画家在运笔过程中注入了个人的情感、趣味,使画面中的线条折射出画家个性鲜明的喜好和特征、审美和气质、人格和心灵。这也是古人常说的“画如其人”。其次,丰富多彩的线条可以唤起观者的情感共鸣,给观者带来不同的感受和体验。如清末画家任伯年在继承了文人画的笔墨特点后,对其进行创新并将其运用在自己的工笔人物画创作中。他的线条书写自然流畅、一气呵成,大胆吸收西洋画的技法,形成線条和色彩完美结合的艺术语言,雅俗共赏,得到人们的喜爱和追捧。任伯年身上的这种融合和创新也为后人所学习借鉴,从而使中国画

白描在中国画绘画中的重要性中国画历史悠久,中国画中完全用线条来表现物象的称“白描”, 是中国画的基础。

作为中国画的重要组成部分,白描有很典型的特点,这也是中国画的共同特点,即写意性和强调书法用笔。

历代白描作品风貌各异。

白描在表现的技巧上要求很高,在用笔上要求有力、流畅、变化。

一、中国白描白描是中国绘画的传统技法之一,它的特征是用简练的墨色来勾勒画面,塑造形象,不施加色彩和渲染。

由于中国人使用毛笔作画,因此以线立骨成为东方绘画艺术的基本特征。

现在,中国画中的白描已被作为独立的一科,成为创作工笔画的基础,是学习中国画必备的基本功。

从此可以看出白描的重要性。

白描作为绘画中一个独立的科目,有与众不同的艺术特色,我们将它称为中国式白描。

中国画的白描特别强调的是书法用笔,这也是中国画同样要遵循的准则,也就是所说的“书画同源”也是白描的另一个特点,即白描的书法性。

中国画的白描和书法一样,同样孕育于中国的远古绘画和图案作品,在不断的发展中形成各自的体系,在各自的发展变化中受到我国古代哲学思想的影响,既各具形态,又相辅相成。

李苦禅先生曾经说过“书至画为高度,画至书为极则”。

白描是充分运用书法艺术这种抽象手段的。

书法的形象语言即笔法是白描造型的语言,离开了书法的用笔,就很难言中国画。

另外书法的精练贯通也无时无刻不影响着中国的绘画。

从而,白描本身带上了强烈的书法趣味,白描的线条、墨韵,处处都透露着抽象之美,它有着独立的审美价值.宋代人物画家李公麟把方折、挺劲的线条有机地融合起来,形成自己的新风格,创造出“扫去粉黛,淡毫轻墨”“不施丹青而光彩动人”的白描,形成了独立的工笔绘画形式,开创了以文人士大夫审美情趣为基调的简雅放达的一代画风,后世赵孟頫、仇英、陈老莲无不效仿。

由此可见,一幅高水平的白描,应是造型能力,笔法、墨法、线的有序组织及主观感受的集合体,偏颇任何一方或忽略任何一方,都不能成为一幅好的白描作品。

优秀的作品有:战国时期的《人物龙凤帛画》,汉代的画像石刻,北魏时期的敦煌飞天,晋代顾恺之的《女史箴卷》,唐代永泰公主李仙蕙墓石椁线画,周昉的《簪花仕女图》,张萱的《虢国夫人游春图》,五代时期周文矩的《重屏会棋图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》,宋代武宗元的《朝元仙仗》,元代永乐宫壁画,明代陈洪绶的木刻《水浒叶子》以及任渭长、任伯年的人物画绣像作品。

《十八描》,初学国画必看的线描技法中国画家以线条勾画物象时所使用的描线方法。

常用于描绘衣纹、云、水。

古代不同时代、不同流派画家所形成的表现方法不同,因而其线条的用笔力度、笔迹形态也各具特点。

明清以来,有人总结不同的勾线方法,归纳为十八种,称为“十八描”。

中国画的线条不同于一般意义上的线条,它首先具有书写性。

中国画和中国书法的同源性体现在线条表现的一致性上,一条线画出,应具有虚实、粗细、轻重、缓急......既有行笔要求,也有线的形态要求,同时还能动地表现了作画者的思想感情。

具体到表达结构,是该虚入还是实入,是该实出还是虚出,要根据具体情况而定。

而且,不同的人物性格、年龄,不同的衣服质地,也要采用不同的线条。

1、高古游丝描特点:亦称“春蚕吐丝描”,线条描法形游丝,中锋笔尖圆匀细描,秀劲古逸,故名。

代表作品:东晋顾恺之《女史箴图》、《列女仁智图》知识链接:顾恺之,东晋画家,绘画理论家,诗人。

有“才绝、画绝、痴绝”之称。

擅画人物画,并且注重人物神情的描绘,提出"以形写神"、"传神写照尽在阿堵中"的传神理论,对后世影响深远。

东晋顾恺之《女史箴图》2、琴弦描特点:线条外形平直、挺成,形如琴弦。

此描法适合于表现丝绢质地垂降衣纹。

代表作品:唐张萱《捣练图》,周昉《簪花仕女图》唐张萱《捣练图》唐周昉《簪花仕女图》3、铁线描特点:线条外形状如铁丝。

是一种没有粗细变化,粗硬道劲有力的圆笔线条,适合表现硬质布料。

代表作品:元《永乐宫壁画》《永乐宫壁画》局部4、曹衣描特点:用笔细而下垂,成圆弧状,讲求线之间的疏密排列变化。

知识链接:“曹衣出水,吴带当风”曹衣描,又称“曹衣出水”、“曹家样”,曹仲达,北齐画家,他的人物画,衣服褶纹多用细笔紧束,似衣披薄纱,又如刚从水中冒出之感,故称“曹衣出水”“吴带当风”:唐,吴道子,是个道士,又名道玄。

他的人物画笔势圆转,衣服飘举,盈盈若舞,被称作“吴家样”。

《松山战役——攻占子高地》国画创作综述写实水墨人物画在当代有其重要意义与价值,然而作为年轻的艺术形式,又有待传承与发扬。

如何从新从传统出发,摒弃生涩不和谐的成分,推动其在当下艺术大氛围里面健康的发展,是这一辈水墨人物画家的使命。

鉴于《松山战役》写实水墨人物画的历史功绩和当下对其不理性的认识之矛盾,调节之难度迫使艺术家费脑子费精力,在为新一代艺术家提出挑战的同时也为其提供了难得的机遇。

文章立足于对《松山战役》写实水墨人物画历史成就、面临的问题以及该如何传承与发展做出简短的分析,看法也许漏洞百出却是真实的切身的感受与认识,希望借此引入更深层次的思考。

二、松山战役之回忆(一)松山战役概况松山战役又称松山会战、松山之战,是抗日战争滇西缅北战役中重要组成部分。

中国远征军于1944年6月4日进攻位于龙陵县腊勐乡的松山,历时95天,本次战役胜利将战线外推,打破滇西战役僵局,同时,拉开了中国大反攻序幕。

(二)松山战役经过一战松山:时间:1944年6月4日—7月1日。

指挥:71军新28师副师长王治熙、第71军军长钟彬。

主力:71军新28师各团、第6军新39师第117团。

进展:夺取松山外围阵地竹子坡、腊孟街及阴登山。

二战松山:时间:1944年7月2日—7月6日荣3团第1、2营主攻松山子高地未果,但占领北侧阵地(后爆破子高地坑道即由此处往前开挖)。

何绍周召开营以上作战会议。

最重要的决定,是由直攻改为从滚龙坡侧击。

此后一劈到底,再未改变。

三战松山:时间:1944年7月7日—7月11日主力:第82师246团、荣3团主力、荣2团第3营四战松山:时间:1944年7月12日—7月19日主力:103师307团,82师246团,荣3团、荣2团第3营进展:攻击滚龙坡、大垭口、子高地未果。

7月14日,何绍周电告东岸炮兵调整战术,改区域性轰炸为限制目标,精度射击,定点破坏。

至此确立对敌阵地“先行软化,再行攻略”方针。

(三)松山战役评价松山战役在中国抗日战争史上,以战役级投入和牺牲,赢得了战略级的战争目标。

中国工笔人物画创作题材分析作者:杨若涵来源:《美与时代·中》2023年第10期摘要:中国工笔画发展历史悠久并且成果丰硕,但明清之后逐渐走向衰落。

新时代下,我国社会经济快速发展,艺术文化领域愈发开放包容,中国工笔人物画继承传统并且不断创新,融合先进理念、技艺等,促进了自身题材的多元化发展。

简述中国工笔人物画及其作品创作题材的影响因素等,分析中国工笔人物画作品常见题材类型,如城市与乡村、爱国与少数民族等,进一步探析中国工笔人物画未来发展趋势,对促进中国工笔人物画创新发展提出一定建议。

关键词:中国画;工笔人物;创作题材中国工笔人物画出现时间较早,在新石器时代已初见端倪,随着历史发展,题材不断丰富,形式不断创新,成为中国画重要画种之一。

但是受传统创作理念、模式影响,中国工笔人物画陷入发展僵局。

新发展阶段,我国积极推进工笔人物画发展与创新,不断引进新理念、技艺等,创新工笔人物画题材,提高创作者的创作水平,从而促进中国工笔人物画繁荣发展。

一、中国工笔人物画概述工笔人物画属于中国画范畴,是映射现实的传统画科之一,主要表现人物活动。

一般情况下,工笔人物画主要分为淡彩与重彩。

工笔人物画是一个较为古老、经典的画种,经过数千年发展、演变、创新后,不仅形成了较为成熟的体系,还拥有了丰硕成果。

中国工笔人物画自魏晋时期快速发展,经过隋唐时期的繁荣发展后,至明清时期逐渐走向萧条与衰落。

但近几十年来,中国工笔人物画重新焕发生机,作品题材、造型、构图等方面均产生较大变化。

经过古今工笔人物画对比可知,当代工笔人物画继承传统人物工笔画特色并进行创新发展,融入时代内涵,呈现新发展态势。

如今,中国工笔人物画正处于探索、变革的重要时期,如何架构联系古今的桥梁,是中国画领域学者及画家重点研究的课题,但这并不能一蹴而就,应持之以恒地摸索、积极大胆地创新[1]。

二、中国工笔人物画发展历程(一)古代工笔人物画发展历程中国工笔人物画经过数千年的发展、演变与创新,留下了无数杰出作品。

浅谈“骨法用笔”的古今运用作者:朴龙玺来源:《活力》2019年第05期[摘要]谢赫曾在著作《画品》一书中提及“六法”,其中骨法用笔是中国画中必不可少的重要组成部分之一,也是画中的“骨”,体现贯穿画面的作用。

中国有传统绘画以来,最早的国画是在绢帛上描绘的,全幅以线条勾勒,体现笔力的力量美。

唐朝时期则以画于墙壁上的壁画作为主要的绘画表现,如吴道子的壁画作品,线条勾勒清晰。

到了宋以后,绘画逐渐以小尺幅形式出现在大众视野里,宋以小巧精致著称,绘画亦作为装饰、收藏之用,所以小尺幅作品在宋朝更为盛行。

[关键词]骨法;中国画;线条中国绘画博大精深,亘古流长,在古在今亦是精华表露,既体现了绘画艺术的精髓魅力,又反映国人艺术素养之高深。

谢赫曾在著作《画品》一书中提及“六法”,其中骨法用笔是中国画中必不可少的重要组成部分之一,也是画中的“骨”,体现贯穿画面的作用。

中国有传统绘画以来,最早的国画是在绢帛上描绘的,全幅以线条勾勒,体现笔力的力量美。

唐朝时期则以画于墙壁上的壁画作为主要的绘画表现,如吴道子的壁画作品,线条勾勒清晰。

到了宋以后,绘画逐渐以小尺幅形式出现在大众视野里,宋以小巧精致著称,绘画亦作为装饰、收藏之用,所以小尺幅作品在宋朝更为盛行。

清末以后进入近代,一直到现代社会,中国画逐渐发展、演变,在继承古人绘画的基础上,进行更加深入的解读、剖析,了解到绘画中线条的设计与运用。

本文主要简明扼要地叙述线条在中国画中从古到今的发展趋势和巨大潜力,以从中国绘画中了解到国人的优秀艺术特性和展示历代人们的艺术情感。

一、古为精华,经典犹存我国现存最早的国画是战国时期在绢帛上描绘的绘画,因古时,绢帛贵重,多用于王公贵族,所以流传较少。

《人物御龙帛画》与《人物龙凤帛画》似异曲同工,均是表现生者向往着逝世的人能够获得永生的美好祝愿。

两幅帛画均是用线条表现,施以淡墨。

“线”是整个画面的主要元素,龙、风、人物的线条均有组织有结构地展现出来,整幅画面一气呵成,完美无瑕。

浅析任伯年工笔人物画线描的艺术特色论文

浅析任伯年工笔人物画线描的艺术特色全文如下:

摘要:传统中国绘画中线条作为造型的主要手段而一直被历代画家所用。随着中国人

物画的发展演变,线条本身的作用不再仅仅停留在服务绘画造型中,线条的各种表现样式

逐渐上升到理论层面,形成独特的美学价值。

清末时期,海派巨擎任伯年在画坛最具影响力,他在线条方面有着突出的成就。任氏

早期人物画以工笔为主,其线描样式在秩序、韵律、节奏中诠释了线条的独立审美价值,

展现了线条独有的表现力。

清末时期,海派巨擎任伯年在画坛最具影响力,他在线条方面有着突出的成就。任氏

早期人物画以工笔为主,其线描样式在秩序、韵律、节奏中诠释了线条的独立审美价值,

展现了线条独有的表现力。任伯年不遗余力的在实践中发展与创新,向我们展现出了丰富

多彩的线描形式,对现当代人物画的发展具有深远的影响。

1.任伯年的时代背景和传承

清末时期,腐朽的社会制度在时代发展的推动下进行转变,反映社会风貌的艺术领域

也在发生变化,以任伯年为代表的艺术家不仅运用新颖的艺术手法呈现出时代的新风貌,

并将中国绘画的优秀传统传承下去,在传承的基础上发展创新,形成独特的绘画风格。

“学古而变,取洋而化”,恰当地说明了任伯年的学艺道路是继承优秀传统绘画,同

时也吸取来自外来艺术的营养融汇贯通,终成一家。任氏最早接触人物画是受父亲任淞云

的影响,其父自幼培养他背摹默写的功夫,打下了坚实的人物造型基础。1868年,任伯年

到上海跟随任熊、任熏学习中国传统绘画,掌握了唐代严谨的运笔方式,也间接继承了陈

洪绶的“工细双钩法”。从任伯年的资料来看,对他影响最深的就是陈老莲,如作品《摹

陈老莲人物》1867、《法陈章侯人物图》1881等都说明了任伯年对陈洪绶人物画的推崇,

这种推崇在他人物画作品中线条表现出的工细严谨有莫大关系。任氏早期圆转流畅的线性

表现程式就是通过陈洪绶上追周?P和李公麟,受高古游丝描影响而形成的,线条修长遒劲,

气势绵延。除“学古”以外,“取洋”同样也是任伯年风格形成的重要因素。任伯年的人

物画受到西方写实观念的影响,塑造的人物造型准确。

2.任伯年的工笔人物画线描的代表样式

任伯年作品中的线描样式丰富多变:婉转流畅的高古游丝描;方折顿挫的钉头鼠尾描;

浑厚的铁线描;混描等线描样式都能在他的作品中一一体现。这里以游丝描和钉头鼠尾描

进行描述。

“伯年本宗老莲,衣冠所自,旋师章草,笔墨化腾,变铁线为游线……”,说明了早

期的任伯年在学习陈老莲的同时,以自己体会到的游丝描气质特征对铁线描进行着转化。

如在作品《范湖居士四十八岁小像》中,人物面庞清瘦,手中握着长杖,衣带在风中飘举,

人物衣纹就运用了游丝描进行描绘,线条紧劲连绵,面部运用细线勾勒,稍有淡墨晕染结

构部分,人物表情丰富,充分地体现了人物的性格特点和精神面貌。钉头鼠尾描是任伯年

线描的代表样式,体现出较高的辨识度,其特点表现为:起笔方折顿挫,行笔蜿蜒有力,

转折顿笔提笔,收笔率意脱出。从任伯年的这种线描样式总结出其运笔时的“缓”和

“疾”,将起笔时的缓和与行笔时的疾促二者相结合,形成粗细相间、节奏分明的钉头鼠

尾。

3.艺术特色分析

任伯年的线条在自身形态上既呈现出传统高古的韵味,又不失清新的装饰性。任伯年

的工笔人物画由长短不一的线条组成,所呈现的是不同的线描样式,展现出或豪放、或洒

脱、或抒情的曲调。这些丰富的曲调来自于线条的组织性、韵律性和节奏性。

任伯年人物画中的线繁而不乱,在于其中蕴涵着的秩序感和规律性。他善于将自然界

中无意识的组合转变为有意识的组织性和秩序性,在局部的繁杂中寻求整体的统一,在重

复中追求变化,将繁杂的线条纳入自己独到的理解中,形成特定的表现形式。如《戏婴图》

中服饰衣纹的处理方法,人物裙裾处婉转流畅的线条成平行状分布,线条的这种排叠组织

安排不仅表现出人物服饰柔软下垂的质感,并且通过有规律的线形反复制造一种强烈的秩

序感,使画面呈现独特的装饰效果。

线条的韵律性多体现在粗细、长短、方圆、曲直的变化中。粗线具有浑厚、淳朴、稳

重的感觉,充满厚重之美,细线具有细腻、灵动、轻巧的感觉,属于轻柔之美。粗线与细

线依附于不同的物象并呈现出不同的形态,《群仙祝寿图》中山石的用线相对于花草的用

线较粗,体现了山石坚硬的质感。粗细的线条表现在不同人物身上,也因衣服材质的不同

有所区别,女性人物的服饰多轻柔,多表现为细线,男性的服饰多厚实,故粗线居多。

线条的韵律性在书法中也构成了不同的书体形式,如方硬爽劲的甲骨文,圆转流畅的

篆书,方圆结合的楷书。同样,在任伯年的笔下线条的韵律性被赋予了不同的线形特点,

如用方折之笔表现英伟之人,用细圆之笔表现文人雅士、仕女,用游丝描表现学养深厚之

人。如《女娲炼石图》中顿挫有力的方折线条体现出女娲欲炼石拯救苍生的气魄,《佩秋

夫人小像》中纤细的线条体现出佩秋夫人温婉贤淑的气质。不同形态线条之间的对比也呈

现出不同的效果。在任伯年的作品中,线条不仅承载着刻画人物结构以及衣纹的任务,同

时,线形之间粗细的转化、长短的配合、方圆的结合,曲直的统一,在画家的手里被重构

为新颖独特的面貌,以独立的形式美存在。

线条的节奏性体现在行笔过程中提、按、转、折的运笔节奏和运笔时中、侧、藏、露、

顺、逆锋的变化,同时运笔力度和速度也是形成线条节奏性的基础,包括线条的轻重虚实、

徐疾畅涩。“字有解数,大旨在逆。逆则紧,逆则劲。缩者伸之势,郁者畅之机”。这里

说明了“力”不仅存在于看得见的线条中,也存在于线条之外的延伸处。在描绘一根线条

时,不管是钉头状,圆头状还是柳叶细眉状,落笔之迹,笔锋提起,在空中要形成一个

“逆”的蓄势,下笔之际,将所蓄力量稳重而爽利的“打出”,既而顿挫提笔,屏气凝神,

将笔锋均匀的行走在纸面上。在笔锋离开纸面时,使笔势顺势接在画面之外,并非停留在

画面中。如任伯年在多数工笔人物作品中用到的钉头鼠尾描,注重下笔时的顿挫,将力量

蓄积在顿笔的一刹那,在行笔的过程中,渐行渐提,释放出所蓄之力,而非一笔飘过,轻

浮华俏,缺乏力度感。

任伯年工笔人物画中的线描特色融合了线条组织性、韵律性、节奏性,画面中的线条

将其独立的审美价值体现出来。简单的线形中蕴含着可见的、不可见的复杂涵义,从可见

的形式中,得到有规律的组织性,体会到线形对比中的韵律感、感受到笔迹下提按转折的

节奏感。从不可见的形式中体会“画外之音”,令人联想形象之外“意象性”的魅力。

结语

任伯年的工笔人物画作品是对国画用线的精彩诠释。他给我们最大的启示是:既不拘

泥于程式化的既定模式,又要善于吸取外来文化。通过对任伯年工笔人物画线描样式和艺

术特色的研究,笔者深入了解任伯年在艺术上所取得的成就与贡献。任伯年的艺术贡献使

他成为中国传统绘画的优秀代表人物,他的影响将继续流传下去。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。