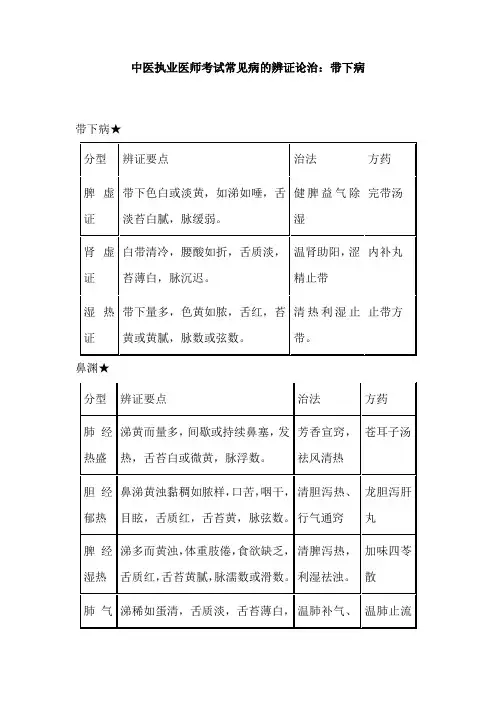

带下病常见辨证分型及治疗方法

- 格式:pdf

- 大小:267.31 KB

- 文档页数:3

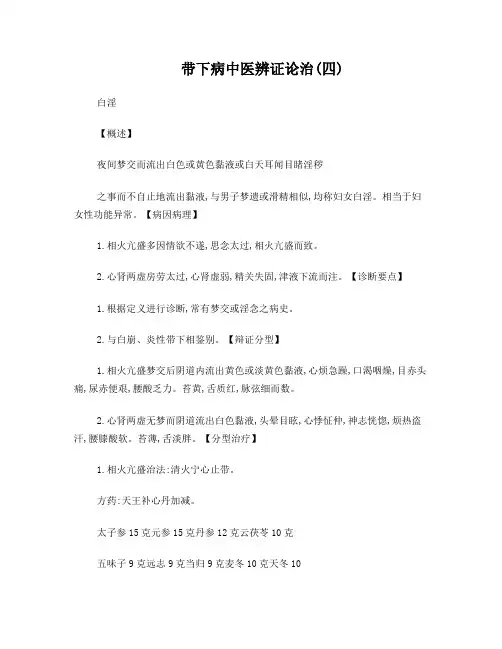

带下病中医辨证论治(四)白淫【概述】夜间梦交而流出白色或黄色黏液或白天耳闻目睹淫秽之事而不自止地流出黏液,与男子梦遗或滑精相似,均称妇女白淫。

相当于妇女性功能异常。

【病因病理】1.相火亢盛多因情欲不遂,思念太过,相火亢盛而致。

2.心肾两虚房劳太过,心肾虚弱,精关失固,津液下流而注。

【诊断要点】1.根据定义进行诊断,常有梦交或淫念之病史。

2.与白崩、炎性带下相鉴别。

【辩证分型】1.相火亢盛梦交后阴道内流出黄色或淡黄色黏液,心烦急躁,口渴咽燥,目赤头痛,尿赤便艰,腰酸乏力。

苔黄,舌质红,脉弦细而数。

2.心肾两虚无梦而阴道流出白色黏液,头晕目眩,心悸怔仲,神志恍惚,烦热盗汗,腰膝酸软。

苔薄,舌淡胖。

【分型治疗】1.相火亢盛治法:清火宁心止带。

方药:天王补心丹加减。

太子参15克元参15克丹参12克云茯苓10克五味子9克远志9克当归9克麦冬10克天冬10克柏子仁9克黄芩9克山栀9克生甘草3克加减:性欲亢盛者,加龙胆草12克、丹皮9克、生地30克,去麦冬;阴道黄色分泌物多者,加知母9克、黄柏9克、芡实12克、椿根皮10克。

2.心肾两虚治法:清心益肾,宁神止浊。

方药:交泰丸合清心莲子饮加减。

川黄连3克肉桂1.5克(后下)石莲肉12克皮尾参3克(另煎冲)麦冬10克五味子6克地骨皮9克炙甘草5克浮小麦30克红枣15克山栀12克煅龙骨18克(先煎)煅牡蛎30克(先煎)灵磁石30克(先煎)【中成药】1.金樱子膏每日2~3次,每次1匙,开水冲服。

有收敛止涩作用。

2.天王补心丹每日2次,每次4.5克,吞服。

用于两型白淫都有效。

3.知柏地黄丸每日3次,每次3克,吞服。

用于阴虚火旺者。

【简便方】1.磁石30克(先煎)、灯心草3克、柏子仁9克,水煎服。

2.芡实30克、枸杞子10克、薏苡仁15克、莲子肉,共煮成羹服食。

【其它疗法】【注意事项】1.本病患者除了药物治疗,还须同时接受心理治疗。

2.气功治疗对本病有帮助,以静功为宜。

3.禁读淫乱书刊,禁看淫乱影视剧。

带下病带下指阴道壁及宫颈等组织分泌的一种黏稠液体。

在发育成熟期或经期前后、妊娠期带下均可增多,带下色白无臭味,这是生理现象。

当阴道、宫颈或内生殖器发生病变时,带下量明显增多,并且色、质和气味异常,伴全身或局部症状者,称为“带下病”。

病因:本病主要由于湿邪影响任、带二脉,以致带脉失约、任脉不因所形成。

湿邪有内外之别,外湿指外感温邪;内湿,多因脾虚失运,肾虚失固所致。

1.湿热(毒)因摄生不洁,或久居阴湿之地,或因手术损伤,以致湿热、病菌入侵带脉,发为带下。

亦有肝经湿热下注,或因热毒蕴腐,损伤血络,导致带下赤白。

2.脾虚饮食不节,劳倦过度,牌运失健,湿浊下注,伤及任、带二脉而为带下病。

3.肾虚素体肾气不足或房劳多产,封藏失职;亦有肾阴偏虚,相火偏旺,灼伤血络,任带失因而带下赤白者。

症状1.妇女阴道内流出的带下量多,绵绵不断,色、质、气味异常,或伴有全身症状者,可诊断为本病。

2.赤带与经间期出血、经漏有别。

赤带,带下色赤,与月经周期无关;经间期出血常发生在月经周期的中间,有周期性;经漏为月经点滴而出,淋漓不尽。

3.脓浊带下质黏如脓样,且有臭味,为热毒损伤任、带二脉血气所致,但与阴疮排出的脓液有别,阴疮则为妇人阴户生疮,初起阴户一侧或双侧肿胀疼痛,继则化脓溃疡,脓液量多,臭秽而稠,两者可通过妇科检查而鉴别。

4.带下如五色夹杂,如脓似血,奇臭难闻,当警惕癌变。

应结合必要的检查以明确诊断。

辅助检查:1.白带常规检查:观察白带是否异常,是否存在细菌感染或念珠菌感染等。

2.妇科超声检查:观察子宫附件等内生殖器官是否存在异常,是否存在盆腔炎、附件炎以及子宫内膜炎等问题,是否存在卵巢肿瘤等。

3.内分泌检查:明确是否存在内分泌问题。

辩证分型1.湿热(湿热下注)带下量多,色黄或黄白,质黏腻,有臭气,胸闷口腻,或小腹作痛,或带下色白质黏如豆腐渣状,阴痒等,小便色黄。

舌苔黄腻或厚,脉濡滑带数。

治疗法则:清热利湿止带方药:止带方猪苓茯苓车前子泽泻茵陈赤芍丹皮黄柏栀子牛膝方义分析:方中猪苓、茯苓、车前子、泽泻利水除湿:黄柏、茵陈、栀子清热泻火解毒;赤芍、丹皮凉血化瘀,合牛膝引学下行,直达病所以除下焦湿热。

中西医治疗带状疱疹有妙招!带状疱疹是因为带状疱疹病毒所引发的一种急性感染皮肤病。

这种疾病大多出现在成年人群体中,容易在春秋季节发作。

同时发病率会随着年龄的增长而提升,皮疹一般出现在身体的一侧,而且是按照神经节段的分布。

同时带状疱疹会伴有疼痛,一般疼痛程度跟年龄有关。

带状疱疹在中医被称作是缠腰龙、缠腰火龙或者蛇串疮。

传统医学认为带状疱疹是因为情志内伤,肝气郁结所引发的,会出现在头面部,也可能出现在下肢、会阴部,热毒突出的情况下,会出现在躯干、两肋以及腰背部。

带状疱疹的治疗建议是通过中西医结合,尤其是在带状疱疹早期,千万不要单纯的使用中医治疗,这样效率会非常的缓慢。

带状疱疹是水痘带状疱疹病毒感染所引发的,它会侵犯神经,引发神经炎,所以会有疼痛或者其他感觉异常。

另外侵犯皮肤会出现水泡,皮肤的修复能力强,所以三周左右可以消退。

但是神经损伤的修复非常慢,甚至会留下带状疱疹后遗症神经疼痛。

引起带状疱疹后遗症神经疼痛主要有以下三个层面,第一年龄在60岁以上,本身就有神经炎,第二用药时间较晚,没有再发,第三发病前72小时内用药,所以如果是老年人患有带状疱疹,没有尽快的使用抗病毒药物,后期神经疼痛的风险将会直线增加。

今天我们就跟着文章来了解一下关于带状疱疹的相关情况以及中西医是如何治疗的吧!带状疱疹的基本情况,你知道吗?1.相关情况带状疱疹就是一种,由水痘带状疱疹病毒所引起的急性。

感染性皮肤病初次感染此病毒后,主要表现为水痘或者隐匿性的感染。

这种病毒会潜伏在脊髓后的神经节,当人体免疫系统功能下降时,就会激活这类病毒,引起该病,这种疾病的典型特点就是身体出现带状或成簇的水疱,并且伴有明显的神经疼痛。

根据疾病发展的情况分为初诊前期、急性发疹期、慢性感染期。

围绕不同的皮肤损伤情况,又被称作完全性、不完全性、大疱性、出血性、坏疽性和泛发性几种类型,不同的分期和分型在治疗方法和治疗效果上也有很多不同。

面对带状疱疹一定要高度关注,尽早发现,尽早治疗,否则带状疱疹将会影响皮肤、眼睛、口腔、鼻子、耳朵、脑子、胃肠道、泌尿道等。

中医诊治带下病学术源流探讨及文献整理研究目的:带下病,多是指带下的量明显增多,色、质、气味发生异常,或伴全身、局部症状者,又称“下白物”、“流秽物”。

相当于西医学的阴道炎、子宫颈炎、盆腔炎、妇科肿瘤等疾病引起的带下增多。

属中医妇科临床常见病证,发病率很高,正如俗语“十女九带”所言不虚。

除了具有高发病率的特点,带下病的高复发率也是其临床特点,故该病为妇科领域中仅次于月经病的常见病。

其发病上,病情缠绵,反复发作,不易速愈,常常并见月经经期延长、周期缩短、经间期不规则出血等情况,导致流产、不孕症、妊娠期宫内感染、胎膜早破等疾病。

如治不及时、治不彻底,致使病程迁延日久者,还会出现失眠、神经衰弱、焦虑、抑郁等神经精神症状,严重影响女性的身心健康。

从历代医家到现代中医,对带下病的论述众多,其中不少具有代表性的观点。

文献记载,以《黄帝内经》、《金匮要略》为起点,至明清时期及近现代,各派医家、学者诸多争鸣,期间以宋金元时期的学术争鸣尤为突出,新的学术观点不断涌现、冲击。

随之而来的是诊治方药推陈创新,理论水平与诊疗效果的提升。

迄至明清时期,各类医论医著空前丰富,多对前朝的医说医述进行归纳总结,也不乏新观点论述,多本医著分纲别领的对其概念性状、病因病机、证候证型,治法方药、预后转归进行归类分析,如《女科经纶》、《妇科玉尺》、《医宗金鉴》等,认识更为全面,更贴近于临床实际,治疗逐渐趋于理、法、方、药的理论化和系统化,带下病的辨证论治重要理论体系逐渐形成,且年代距今最为接近,对后世医家带下病的治疗和研究影响十分密切。

近现代的带下病诊治认识研究已趋于完备,并逐渐形成系统理论,其中地域诊治特色开始涌现,逐渐向学派发展,可谓中医妇科发展史上一座新的里程碑。

而近代中医妇科学术界对带下病的认知不断深化,现代医学认为带下病主要为细菌、病毒及原虫等的侵入感染或生殖道内菌群失调所致,炎症可局限于一个部位或多个部位同时受累;病情可轻可重,轻者无症状,重者引起败血症甚至感染性休克死亡。

带下病的问诊中医是中国的传统医学。

是一门研究人体生理、病理,疾病诊断和防治等的学科。

它传承着中国古代先辈们治疗疾病的经验和理论。

中医的主导思想是整体观念,以脏腑经络为生理、病理基础,辨证论治是诊疗依据。

中医通过“望闻问切”,探求病因、病位、病性,通过使用中药、针灸、推拿、拔罐、食疗等治疗疾病。

中医诊断的研究内容,包括对病人进行检查,收集患者的病情资料,采用正确的思维方法进行分析,确定病证的临床表现特点与病情变化的规律,为临床预防、治疗提供依据。

中药问诊是通过询问患者或其陪诊者,以了解病情,有关疾病发生的时间、原因、经过、既往病史、患者的病痛所在。

今天,我们来介绍中药问诊之带下病的问诊,希望对您有所帮助。

妇女自青春期开始,阴道内有少址白色或无色透明,无特殊臭味的液体流出,有润泽阴道、抵抗外邪的功用,为正常生理现象,属生理性带下。

它是一种阴液,是在肾气盛,天癸至,冲任二脉通盛情况下产生的。

由脾运化敷布、肾闭藏,并由任脉主司和带脉约束。

若带下的量明显增多,颜色、质地异常,或有臭味,或伴有局部及全身症状者,称为带下病。

根据带下不同颜色,分别称为“白带”“黄带”“赤带”“赤白带”“五色带”,亦称为“白沃”“赤白沃”“白沥”“赤沥”“赤白沥”。

带下病的病因多属湿邪为患。

因经行产后,胞脉空虚,不注意卫生,涉水淋雨,以致外湿内侵胞宫、冲任;或因洗涤器器皿不洁,或手术不慎,或经期、产褥期同房,以致湿热乘虚而入;或因肾、脾、肝功能失常,水液内停。

无论外湿、内湿损伤任带二脉、使任脉不固,带脉失约,均会发生带下病。

本病治疗以除湿止带为主。

根据其虚、实、寒、热及病变所处脏腑而采取相应的治疗原则。

西医的各种阴道、宫颈、子宫、输卵管炎症以及生殖器肿瘤所致阴道分泌物异常者,均可属本病范畴。

(一)问诊要点根据带下量增多,颜色、质地异常,伴有臭味,或局部瘙痒者,即可诊为带下病。

本病应与月经前后、孕期、有宫内避孕器所致阴道分泌物多,但色、质无变化,无臭味的生理性带下相鉴别。

蛇串疮中医诊疗指南一、本文概述《蛇串疮中医诊疗指南》是一篇旨在深入探讨中医理论在蛇串疮(带状疱疹)诊疗中的应用和实践的文章。

蛇串疮,亦名带状疱疹,是一种常见的皮肤病,主要表现为皮肤上出现成簇的水疱,沿神经分布,形如蛇串,疼痛剧烈。

本指南将全面概述蛇串疮的中医病因、发病机制、诊断方法、治疗原则和常用中药方剂,以期为临床中医医师提供一套科学、实用的诊疗参考。

在中医理论体系中,蛇串疮多因情志内伤,肝气郁结,久而化火,肝经火毒蕴积,夹风邪上窜头面而发;或夹湿热下注,蕴积于阴股部而发。

其治疗当以清热解毒、疏肝理气、活血化瘀、利湿止痛为大法。

本指南将结合古代医籍的经典论述和现代中医临床实践经验,对蛇串疮的中医治疗进行深入剖析,以期推动中医在该疾病领域的诊疗水平不断提升。

本指南也将注重实用性和可操作性,为中医医师提供具体的治疗方案和用药建议,帮助医师更好地理解和运用中医理论,为患者提供更加精准、有效的治疗服务。

《蛇串疮中医诊疗指南》旨在为中医临床工作者提供一套全面、系统、实用的蛇串疮诊疗参考,促进中医在该疾病领域的诊疗水平和影响力不断提高。

二、蛇串疮的病因病理蛇串疮,又称为带状疱疹,是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的急性炎症性皮肤病。

中医理论认为,蛇串疮的病因病理主要涉及外感毒邪和内蕴湿热两个方面。

外感毒邪是蛇串疮发病的重要外因。

当人体正气虚弱,卫外不固时,容易感受外界毒邪,尤其是湿热毒邪。

这些毒邪通过皮肤黏膜侵入人体,阻滞经络,蕴结肌肤,导致气血凝滞,不通则痛,从而引发蛇串疮。

内蕴湿热也是蛇串疮发病的内在因素。

中医认为,湿热之邪内生,多因饮食不节,过食肥甘厚味,或情志失调,以致肝胆湿热内蕴,脾湿亦盛,复感外界毒邪,内外合邪,湿热火毒蕴积肌肤而生。

湿热之邪蕴结肌肤,阻滞经络,气血凝滞,不通则痛,从而形成蛇串疮。

蛇串疮的病因病理主要是外感毒邪和内蕴湿热相互作用的结果。

在治疗蛇串疮时,中医强调清热解毒、利湿止痛的原则,通过调理气血、平衡阴阳,达到治愈疾病的目的。

中医妇科临床诊疗指南•带下病(修订)带下过多1范围本《指南》规定了带下过多的诊断、辨证和治疗。

本《指南》适用于带下过多的诊断和治疗。

2术语和定义下列术语和定义适用于本《指南》。

带下病leucorrhea diseases带下过多profuse vaginal discharge带下病是以带下的量、色、质、气味发生异常,或伴有局部或全身症状为特征的疾病。

带下量明显增多,色、质、气味异常者称为带下过多。

3诊断3.1诊断要点3.1.1病史[1][8]妇产科术后感染史,盆腔炎性疾病史,急、慢性宫颈炎病史,各类阴道炎病史,房事不节(洁)史。

3.1.2临床表现[1][4][8]带下量明显增多,伴带下色、质、气味异常,或伴有阴部瘙痒、灼热、疼痛。

3.1.3体征[3]具有各类阴道炎、或急慢性宫颈炎、或盆腔炎性疾病的相关局部体征。

妇科检查:①滴虫阴道炎:阴道分泌物呈黄绿色、脓性或泡沫状,有臭味,阴道黏膜充血,严重者有散在出血点,甚至宫颈有出血斑点,形成“草莓样”宫颈。

②细菌性阴道病:阴道分泌物多呈灰白色、稀薄、腥臭味,阴道黏膜无明显异常。

③外阴阴道假丝酵母菌病:阴道分泌物呈凝乳状或豆腐渣样,阴道黏膜及外阴充血或红肿。

④萎缩性阴道炎:阴道分泌物呈稀薄状,色淡黄,甚者可见脓血性白带,阴道黏膜充血,有散在出血点或点状出血斑,严重者见浅表溃疡。

⑤急性宫颈炎:阴道分泌物增多,呈脓性,可伴外阴瘙痒及灼热疼痛。

⑥慢性宫颈炎:阴道分泌物增多,呈淡黄色或脓性,可伴性交后出血,或外阴瘙痒。

⑦盆腔炎性疾病:宫颈举痛或子宫体压痛、附件区增厚压痛,可伴阴道分泌物增多呈黄色或脓性。

3.1.4辅助检查[1]3.1.4.1阴道分泌物检查了解阴道清洁度,或明确炎症病原体。

3.1.4.2宫颈液基细胞学检查根据病情选作此项检查,有助于了解宫颈病变。

3.1.4.3电子阴道镜检查根据病情选作此项检查,以助了解阴道和宫颈病变。

3.2鉴别诊断[1][2][4][8]3.2.1排卵期出血带下赤色时应与排卵期出血相鉴别。

蛇串疮(带状疱疹)中医诊疗指南带状疱疹是⽪肤科的常见疾病。

本指南主要内容为蛇串疮的中医辨证和治疗,因此,主要适⽤⼈群为中医⽪肤科和中西医结合⽪肤科的临床从业医师,西医⽪肤科从业医师和其他学科中医师也可参照本指南中的相关内容。

1 诊断 1. 1 定义 蛇串疮,相当于现代医学带状疱疹( herpes zoster) ,是以成簇⽔疱沿⾝体⼀侧呈带状分布,且伴有不同程度的疼痛为特征的常见⽪肤病。

1. 2 诊断要点 1. 2. 1 病史本病常见于中⽼年⼈,可因过劳、情绪波动、恶性肿瘤、免疫抑制剂治疗和器官移植等诱发。

⽪疹出现前常先有⽪肤疼痛、⿇⽊、瘙痒和感觉异常,可伴有低热、少⾷、倦怠等症状。

1. 2. 2 临床症状典型的⽪损是发⽣于红斑基础上绿⾖到黄⾖⼤⼩簇集成群的⽔疱,累累如串珠,周围绕以红晕,排列如带状,聚集⼀处或数处,疱群之间的⽪肤正常。

疱液初始透明,后变浑浊,重者可有⾎疱或坏死。

经5 ~ 10 天疱疹⼲燥结痂,痂⽪脱落后,遗留暂时性淡红⾊斑或⾊素沉着,愈后⼀般不留瘢痕。

⽪损好发于⼀侧胸胁、腰部或头⾯部,⼀般不超过正中线。

患者⾃觉⽪损局部疼痛明显,⽼年体弱者常常疼痛剧烈,常扩⼤到⽪损范围之外,有的⽪损消退后可遗留长期的神经痛。

1. 2. 3 特殊类型少数病例仅出现红斑、丘疹,不发⽣典型⽔疱,亦有患者仅感觉⽪损瘙痒,不产⽣疼痛。

患恶性肿瘤、长期应⽤肾上腺⽪质激素或免疫抑制剂、年⽼体质极差及患艾滋病等免疫功能低下的患者,疱疹可双侧同时出现或泛发全⾝,并可出现⾎疱、⼤疱甚⾄坏死,常伴有⾼热、肺炎、脑炎等,病情笃重。

如病毒侵及眶上神经上⽀者( 多见于⽼年⼈) ,疼痛剧烈,可累及⾓膜,形成溃疡性⾓膜炎,甚⾄引起全眼炎,导致失明。

病毒也可侵犯⾯神经及听神经,表现为外⽿道或⿎膜疱疹。

膝状神经节受累同时侵犯⾯神经的运动和感觉神经纤维时,可出现⾯瘫、⽿痛及外⽿道疱疹三联征。

1. 3 鉴别诊断 1. 3. 1 热疮热疮多发于⽪肤黏膜交界处,粟粒到绿⾖⼤⼩的⽔疱,疱壁薄,易破裂,常聚集⼀处,1 周左右痊愈,但易复发,必要时可做病原学检查。