DNA 是主要的遗传物质(Ⅱ)限时训练(2020.02.19)

1.下列对肺炎双球菌和T2 噬菌体的相关叙述中,正确的是( )

A.T2 噬菌体可寄生在乳酸菌体内B.T2 噬菌体头部和尾部的外壳都由蛋白质构成

C.R 型细菌在培养基上形成的菌落表面光滑D.S 型细菌可使人和小鼠患肺炎死亡

2.赫尔希和蔡斯通过T2 噬菌体侵染细菌的实验证明DNA 是遗传物质,实验包括六个步骤:①噬菌体侵染细菌;②设法用35S 或32P 标记噬菌体;③上清液和沉淀物的放射性检测;④离心分离;⑤子代噬菌体的放射性检测;⑥噬菌体与大肠杆菌混合培养。最合理的实验步骤顺序为( )

A.⑥①②④③⑤B.②⑥①③④⑤C.②⑥①④③⑤D.②⑥①④⑤③

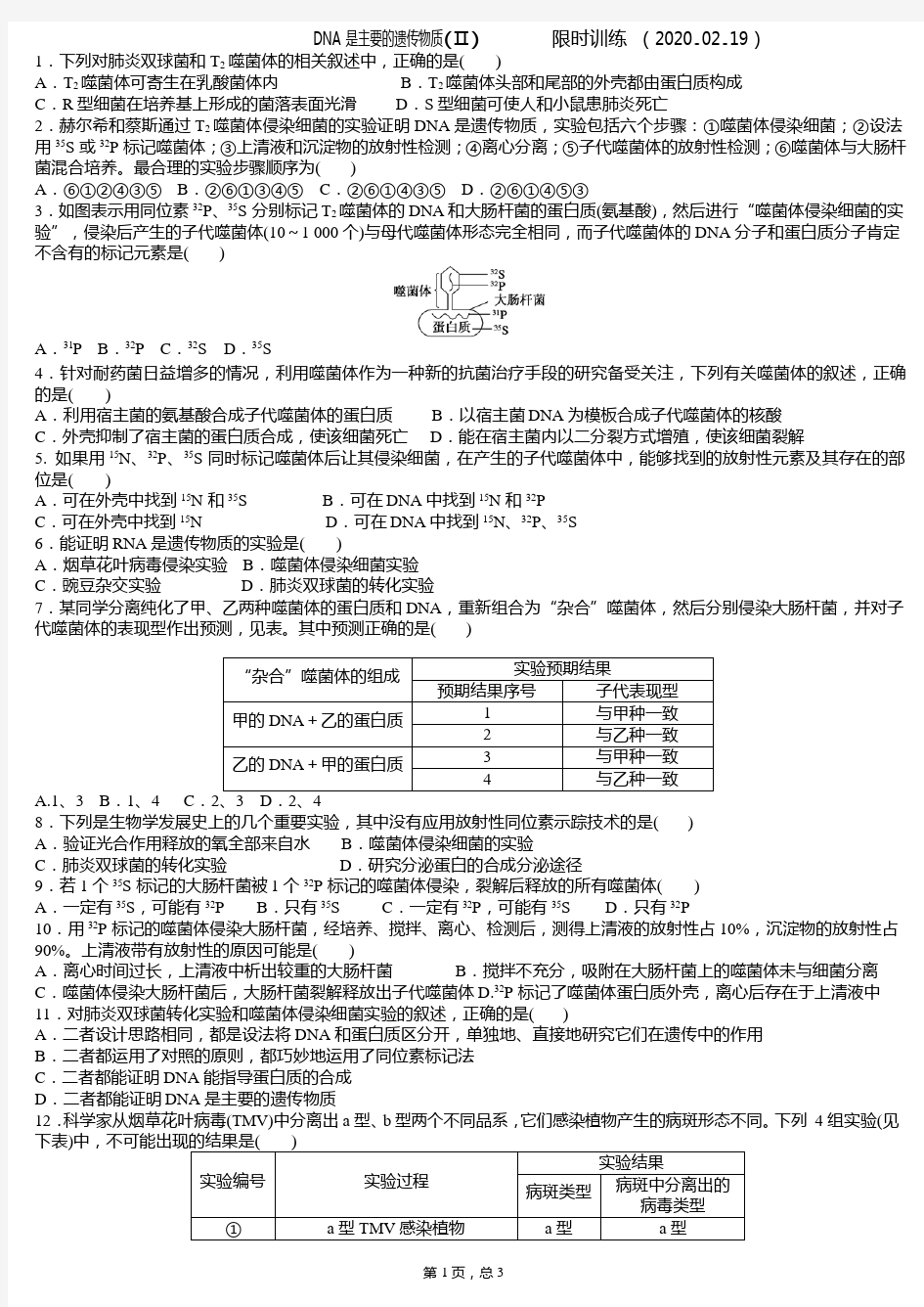

3.如图表示用同位素32P、35S 分别标记T2 噬菌体的DNA 和大肠杆菌的蛋白质(氨基酸),然后进行“噬菌体侵染细菌的实验”,侵染后产生的子代噬菌体(10~1 000 个)与母代噬菌体形态完全相同,而子代噬菌体的DNA 分子和蛋白质分子肯定不含有的标记元素是( )

A.31P B.32P C.32S D.35S

4.针对耐药菌日益增多的情况,利用噬菌体作为一种新的抗菌治疗手段的研究备受关注,下列有关噬菌体的叙述,正确的是( )

A.利用宿主菌的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质B.以宿主菌DNA 为模板合成子代噬菌体的核酸

C.外壳抑制了宿主菌的蛋白质合成,使该细菌死亡D.能在宿主菌内以二分裂方式增殖,使该细菌裂解

5. 如果用15N、32P、35S 同时标记噬菌体后让其侵染细菌,在产生的子代噬菌体中,能够找到的放射性元素及其存在的部位是( )

A.可在外壳中找到15N 和35S B.可在DNA 中找到15N 和32P

C.可在外壳中找到15N D.可在DNA 中找到15N、32P、35S

6.能证明RNA 是遗传物质的实验是( )

A.烟草花叶病毒侵染实验B.噬菌体侵染细菌实验

C.豌豆杂交实验D.肺炎双球菌的转化实验

7.某同学分离纯化了甲、乙两种噬菌体的蛋白质和DNA,重新组合为“杂合”噬菌体,然后分别侵染大肠杆菌,并对子代噬菌体的表现型作出预测,见表。其中预测正确的是( )

“杂合”噬菌体的组成实验预期结果

预期结果序号子代表现型

甲的DNA+乙的蛋白质1与甲种一致

2与乙种一致

乙的DNA+甲的蛋白质3与甲种一致

4与乙种一致

A.1、3 B.1、4 C.2、3 D.2、4

8.下列是生物学发展史上的几个重要实验,其中没有应用放射性同位素示踪技术的是( )

A.验证光合作用释放的氧全部来自水B.噬菌体侵染细菌的实验

C.肺炎双球菌的转化实验D.研究分泌蛋白的合成分泌途径

9.若1 个35S 标记的大肠杆菌被1 个32P 标记的噬菌体侵染,裂解后释放的所有噬菌体( )

A.一定有35S,可能有32P B.只有35S C.一定有32P,可能有35S D.只有32P

10.用32P 标记的噬菌体侵染大肠杆菌,经培养、搅拌、离心、检测后,测得上清液的放射性占10%,沉淀物的放射性占90%。上清液带有放射性的原因可能是( )

A.离心时间过长,上清液中析出较重的大肠杆菌B.搅拌不充分,吸附在大肠杆菌上的噬菌体未与细菌分离C.噬菌体侵染大肠杆菌后,大肠杆菌裂解释放出子代噬菌体D.32P 标记了噬菌体蛋白质外壳,离心后存在于上清液中11.对肺炎双球菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验的叙述,正确的是( )

A.二者设计思路相同,都是设法将DNA 和蛋白质区分开,单独地、直接地研究它们在遗传中的作用

B.二者都运用了对照的原则,都巧妙地运用了同位素标记法

C.二者都能证明DNA 能指导蛋白质的合成

D.二者都能证明DNA 是主要的遗传物质

12.科学家从烟草花叶病毒(TMV)中分离出a 型、b 型两个不同品系,它们感染植物产生的病斑形态不同。下列4 组实验(见

下表)中,不可能出现的结果是( )

实验编号实验过程

实验结果

病斑类型病斑中分离出的

病毒类型

① a 型TMV 感染植物 a 型 a 型

② b 型TMV 感染植物 b 型 b 型

③组合病毒(a 型TMV 的蛋白质+

b 型 a 型

b 型TMV 的RNA)感染植物

④组合病毒(b 型TMV 的蛋白质+

a 型 a 型

a 型TMV 的RNA)感染植物

A.实验①B.实验②C.实验③D.实验④

13.关于T2 噬菌体的叙述,正确的是( )

A.T2 噬菌体的核酸和蛋白质中含硫元素B.T2 噬菌体寄生于酵母菌和大肠杆菌中

C.RNA 和DNA 都是T2 噬菌体的遗传物质D.T2 噬菌体可利用寄主体内的物质大量增殖

14.某生物兴趣小组模拟赫尔希和蔡斯做了噬菌体侵染细菌实验,如图。下列有关分析不正确的是( )

A.理论上,b 中不应具有放射性B.b 中含放射性的高低,与②过程中搅拌是否充分有关

C.若b 中含有放射性,说明与①过程中培养时间的长短有关D.上述实验过程并不能证明DNA 是遗传物质

15.下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( )

A.豌豆的遗传物质主要是DNA B.酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上

C.T2 噬菌体的遗传物质含有硫元素D.HIV 的遗传物质水解产生4 种脱氧核苷酸

16.下列有关核酸与遗传物质关系的叙述中,不正确的是( )

A.DNA 是绝大多数生物的遗传物质

B.有些生物的遗传物质是RNA

C.在真核生物中,DNA 和RNA 都是遗传物质,其中DNA 是主要的遗传物质

D.核酸是所有生物的遗传物质,其中DNA 是主要的遗传物质

17.有人试图通过实验来了解H5N1 禽流感病毒侵入家禽的一些过程。设计实验如图:

一段时间后,检测子代H5N1 病毒的放射性及S、P 元素,下表对结果的预测中,最可能发生的是( )

选项放射性S 元素P 元素

A全部无全部32S全部31P

B全部有全部35S多数32P、少数31P

C少数有全部32S少数32P、多数31P

D全部有全部35S少数32P、多数31P

18.下列关于“噬菌体侵染细菌的实验”的叙述,正确的是( )

A.分别用含有放射性同位素35S 和放射性同位素32P 的培养基培养噬菌体

B.分别用35S 和32P 标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,进行长时间的保温培养

C.用35S 标记噬菌体的侵染实验中,沉淀物存在少量放射性可能是搅拌不充分所致

D.32P、35S 标记的噬菌体侵染实验分别说明DNA 是遗传物质、蛋白质不是遗传物质

19.如图为“肺炎双球菌转化实验”的部分研究过程,能充分说明“DNA是遗传物质,而蛋白质等其他物质不是遗传物质” 的是( )

A.①②④B.①②③C.①③④D.①②③④

20.关于噬菌体侵染细菌的实验,下列说法中正确的是( )

A.该实验能说明DNA 是遗传物质,而RNA 不是

B.噬菌体复制扩增时,利用细菌体内的核糖体合成外壳蛋白

C.野生型的噬菌体在侵染细菌之前,需在血浆中添加含放射性标记的脱氧核苷酸进行培养

D.用被32P 标记的噬菌体侵染细菌,充分搅拌离心后在上清液中检测不到放射性

21.烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)都能感染烟草叶,但二者致病病斑不同(如图A),试分析图B 中(a)、(b)、(c)三个实验并回答问题。

(1)(a)表示用感染烟草叶,结果。(2)(b)表

示用感染烟草叶,结果。(3)(c)表

示用感染烟草叶,结果。

(4)(d)表示由人工合成的新病毒,其产生的后代是型。

(5)整个实验说明。

22.自从在世界上发现了能感染人类的高致病性禽流感病毒(简称禽流感病毒),我国就参与了抗击禽流感的国际性合作,并已经研制出预防禽流感的疫苗。根据所学知识回答下列问题:

(1)实验室中要获得大量禽流感病毒,不是将病毒直接接种到无细胞的培养基上,而是以活鸡胚为培养基,其原因是

(2)利用特定的颜色反应来鉴定禽流感病毒的化学组分,原理是:

①RNA 在浓盐酸中与苔黑酚试剂共热显绿色;

②;

③DNA 与二苯胺试剂在沸水浴中显蓝色。

(3)通过实验分析出禽流感病毒的物质组成为蛋白质和RNA,不含DNA,则探究什么是禽流感病毒的遗传物质的最关键的实验设计思路是。

(4)请你预测用禽流感病毒的蛋白质和RNA 分别感染活鸡胚可能出现的几种结果:

①蛋白质与RNA 都有遗传效应,说明:蛋白质和RNA 都是遗传物质;

②,

说明:;

③,

说明:;

④,

说明:。

23.在噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,分别用放射性同位素31P、32P 和32S、35S 作如下标记:

噬菌体大肠杆菌

DNA 或脱氧核苷酸32P31P

蛋白质或氨基酸32S35S

此实验得到的结果是子代噬菌体和亲代噬菌体的外形及侵染大肠杆菌的特性均相同,请分析:

(1) 子代噬菌体的DNA 分子中含有的上述同位素是,

原因是

(2)子代噬菌体的蛋白质外壳中含有的上述同位素是,

原因是

(3)此实验结果证明了。

24.在赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验中,用32P 标记的噬菌体侵染大肠杆菌,在理论上,上清液中不含放射性,下层沉淀物中具有很高的放射性;而实验的实际最终结果显示:在离心上层液体中,也具有一定的放射性,而下层的放射性强度比理论值略低。

(1)在赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验中,采用的实验方法是。

(2)在理论上,上清液放射性应该为0,其原因是

。

(3)由于实验数据和理论数据之间有较大的误差,由此对实验过程进行误差分析:

①在实验中,从噬菌体和大肠杆菌混合培养,到用离心机分离,这一段时间如果过长,会使上清液的放射性含量升高,其原因是。

②在实验中,如果有一部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,将(填“是”或“不是”)误差的来源,理由是

(4)噬菌体侵染细菌实验证明了。

(5)上述实验中,(填“能”或“不能”)用15N 来标记噬菌体的DNA,理由是

DNA 是主要的遗传物质(Ⅱ)限时训练参考答案

1.答案B

解析T2 噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,其头部和尾部的外壳都由蛋白质构成,S 型细菌的菌落表面光滑,R 型细菌的菌落表面粗糙,S 型细菌可使人患肺炎或使小鼠患败血症。

2.答案 C

解析在T2 噬菌体侵染大肠杆菌实验中,操作过程如下:首先分别用含35S、32P 的培养基培养大肠杆菌,然后分别用上述大肠杆菌培养噬菌体,从而制备出分别含35S、32P 的噬菌体,接着用含35S、32P 的噬菌体分别去侵染未被标记的大肠杆菌,保温培养一段时间后,用搅拌器搅拌、离心,检测离心管中放射性的分布。

3.答案 C

解析噬菌体侵染细菌时,进入细菌体内的只有DNA,蛋白质外壳保留在外面,因此在子代噬菌体中不可能含有32S。

4.答案 A

解析噬菌体侵入宿主后,利用宿主细菌的原料(氨基酸和核苷酸),合成噬菌体的蛋白质、DNA,所以A 对;子代噬菌体是以噬菌体的DNA 为模板来复制的,B 错;噬菌体消耗细菌细胞内的物质,导致细菌死亡,C 错误;噬菌体没有细胞结构,不能以二分裂方式增殖,而是在宿主菌体内合成各个部件后,组装,释放,使细菌裂解,D 错。

5.答案 B

解析35S 虽然能标记噬菌体的蛋白质外壳,但不能传递给子代。15N 和32P 能标记噬菌体的DNA,并能根据半保留复制原则进行传递。

6.答案A

解析烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,通过侵染实验证明RNA 起遗传物质的作用;噬菌体是由蛋白质和DNA 组成的病毒;豌豆杂交实验研究的是真核生物核内基因的传递规律;肺炎双球菌的转化实验证明DNA 是遗传物质。

7.答案 B

解析DNA 和蛋白质这两种物质中,DNA 是噬菌体的遗传物质。所以组成成分为甲的DNA 和乙的蛋白质的“杂合” 噬菌体侵染大肠杆菌后得到的子代噬菌体的表现型与甲种一致;组成成分为乙的DNA 和甲的蛋白质的“杂合”噬菌体侵染大肠杆菌后得到的子代噬菌体的表现型与乙种一致。

8.答案 C

解析肺炎双球菌的转化实验是将构成细菌的各种成分分离后,单独研究各自的作用,并没有应用到同位素示踪技术。

9 答案 A

解析被32P 标记的噬菌体侵入大肠杆菌后,利用大肠杆菌中的脱氧核苷酸来复制形成子代噬菌体的DNA,根据半保留复制原则,新合成的全部DNA 分子中将有两个DNA 分子含有被32P 标记的母链,而新合成的蛋白质全部由大肠杆菌中被35S 标记的氨基酸合成,因此一定含有35S。

10.答案 C

解析32P 标记的是噬菌体的核酸,核酸在侵染过程中进入大肠杆菌,所以放射性理论上应该全部在沉淀物中。但由于噬菌体的侵染过程并非都是同步的,有的噬菌体在大肠杆菌中增殖后使得细菌裂解,从而将其中带有放射性的噬菌体释放出来,经过搅拌和离心之后出现在上清液中。

11.答案 A

解析肺炎双球菌转化实验没有用到同位素标记法,也没有证据表明DNA 能指导蛋白质的合成,故B 与C 错误;两个实验都能证明DNA 是遗传物质,但不能证明DNA 是主要的遗传物质,故D 错误。

12.答案 C

解析烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,而蛋白质不是遗传物质,因此在实验③中,组合病毒的遗传物质是b 型,因此病斑类型是b 型,病斑中分离出的病毒类型也应是b 型。

13.答案 D

解析核酸中不含硫元素,故A 错误。T2 噬菌体不能寄生在酵母菌细胞中,故B 错误。任何生物的遗传物质只能是DNA 或RNA 其中的一种,T2 噬菌体的遗传物质是DNA,故C 错误。T2 噬菌体作为病毒,只能利用宿主细胞的物质进行增殖,D 正确。

14.答案 C

解析用35S 只能标记噬菌体的蛋白质外壳,噬菌体侵染细菌时,其蛋白质外壳只能留在细菌的细胞外,而搅拌的目的是使吸附在细菌细胞外的噬菌体及蛋白质外壳与细菌分离,离心是让上清液中析出噬菌体颗粒,沉淀物中留下被侵染的大肠杆菌,因此,搅拌越充分,蛋白质外壳与细菌分离得越彻底,b 中放射性越低,如果使蛋白质外壳与细菌彻底分离,则b 中不含放射性。上述实验并没有“示踪”DNA 在遗传中的作用,因此不能证明DNA 是遗传物质。b 中理论上不含放射性,与①过程中培养时间的长短无关。

15.答案 B

解析 A 中豌豆的遗传物质只有DNA;B 中酵母菌的遗传物质DNA 主要分布在染色体上,细胞质中也有;C 中T2 噬

菌体的遗传物质是DNA,不含S 元素;D 中HIV 的遗传物质是RNA,水解后产生4 种核糖核苷酸。

16.答案 C

解析具有细胞结构的生物含有DNA 和RNA 两种核酸,但DNA 是遗传物质,病毒只含有DNA 或RNA 一种核酸,其含有的这种核酸就是该病毒的遗传物质。总之,大多数生物的遗传物质是DNA,即DNA 是主要的遗传物质。

17.答案D

解析病毒侵染细胞时,蛋白质外壳留在外面,只有核酸注入细胞,由图可知,病毒先在含32P 的宿主细胞1 中培养(其DNA 被32P 标记),然后转移到含35S 的宿主细胞2 中培养。病毒复制自身的遗传物质所用的原料有宿主细胞的31P(不具放射性),也有自身核酸(含32P),故子代病毒的核酸多数含31P,少数含32P;病毒合成的蛋白质外壳所用的原料都是宿主细胞2 的,故全被35S 标记。

18.答案C

解析噬菌体营寄生生活,不能用培养基直接培养,需用含放射性的大肠杆菌培养才能使噬菌体带上放射性标记,A 项错误;实验中保温时间不能过长,若保温时间太长则可能使一些含32P 的子代噬菌体释放出来,离心后存在于上清液中,导致上清液中检测到32P,B 项错误;35S 标记的是噬菌体的蛋白质外壳,理论上应存在于上清液中,但可能因搅拌不充分,部分噬菌体仍吸附在细菌表面而存在于沉淀物中,C 项正确;本实验可说明DNA 是遗传物质,但不能证明蛋白质不是遗传物质,因为缺少蛋白质进入细菌细胞的对照实验,D 项错误。

19.答案D

解析实验①中R 型活细菌在S 型细菌的DNA 作用下,转化为S 型细菌,说明S 型细菌的DNA 肯定进入了R 型细菌中,并实现了对其性状的控制,证明DNA 是遗传物质。为了排除其他物质是遗传物质的可能性,还要设计一系列对照实验,题中的②③④均分别与①形成对照实验,说明S 型细菌的蛋白质、荚膜多糖、DNA 的水解产物等都不能使R 型细菌发生转化,即证明了蛋白质、荚膜多糖、DNA 水解产物等其他物质不是遗传物质。

20.答案B

解析噬菌体是由DNA 和蛋白质构成的,不含有RNA;病毒必须寄生在活的宿主细胞内才能进行正常的生理活动,在培养基中无法存活;用被32P 标记的噬菌体侵染细菌,充分搅拌离心后在上清液中检测到放射性很低而不是没有。

21.答案(1)TMV 的蛋白质外壳无病斑(2)HRV 的RNA 出现HRV 感染烟草叶的病斑(3)TMV 的蛋白质外壳和HRV 的RNA 合成的新病毒出现HRV 感染烟草叶的病斑(4)HRV (5)RNA 是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质22.答案(1)病毒的繁殖只能在宿主的活细胞中进行

(2)②蛋白质与双缩脲试剂作用显紫色(3)设法将禽流感病毒的蛋白质和RNA 分开,单独地、直接地观察它们各自的作用(4)②RNA 有遗传效应,而蛋白质没有遗传效应RNA 是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质③RNA 没有遗传效应,而蛋白质有遗传效应RNA 不是遗传物质,而蛋白质是遗传物质④RNA 和蛋白质都没有遗传效应RNA 和蛋白质都不是遗传物质

解析(1)病毒营寄生生活,只有在活细胞内才能生存。(2)蛋白质可用双缩脲试剂鉴定,分别显现不同的颜色。(3)探究什么是某生物的遗传物质的关键思路是设法把该生物的各种成分分离开来,单独地、直接地观察每种成分的作用。(4)进行探究性实验的结果预测与结论分析时要考虑各种可能的情况。

23.答案(1)32P 和31P 噬菌体的DNA(含32P)进入大肠杆菌,利用大肠杆菌的脱氧核苷酸(含31P)合成自身的DNA (2)35S 噬菌体的蛋白质外壳(含32S)没有进入大肠杆菌内(3)DNA 是遗传物质

24.答案(1)同位素标记法(同位素示踪法) (2)理论上讲,噬菌体已将含32P 的DNA 全部注入大肠杆菌内,上清液中只含噬菌体的蛋白质外壳(3)①噬菌体在大肠杆菌内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液中

②是没有侵入大肠杆菌的噬菌体经离心后分布于上清液中,使上清液出现放射性(4)DNA 是遗传物质(5)不能在DNA 和蛋白质中都含有N 元素

解析(1)噬菌体侵染细菌实验中,采用的实验方法是同位素标记法。(2)在DNA 中含有P 元素,蛋白质中没有,故32P 只能进入噬菌体的DNA 中。在侵染过程中,由于噬菌体的DNA 全部注入大肠杆菌,离心后,上清液中是噬菌体蛋白质外壳,沉淀物中是被侵染的大肠杆菌,因此上清液中没有放射性。(3)从噬菌体和大肠杆菌混合培养,到用离心机分离,如果时间过长会使带有放射性的噬菌体从大肠杆菌中释放出来,使上清液带有放射性;如果部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,也会使上清液带有放射性。(4)噬菌体侵染细菌实验表明,在噬菌体中,亲代和子代之间具有连续性的物质是DNA,而不是蛋白质,证明了DNA 是噬菌体的遗传物质。(5)N 元素在DNA 和蛋白质中都含有,因此不能用15N 来标记DNA。

1 高三生物阶段练习题 一、选择题(每小题3分,共42分) 1.一百多年前,人们就开始了对遗传物质的探索历程。对此有关叙述错误的是( ) A .最初认为遗传物质是蛋白质,是因为推测氨基酸的多种排列顺序可能蕴含遗传信息 B .格里菲思通过肺炎双球菌的转化实验得出“DNA 是遗传物质”的结论 C .噬菌体侵染细菌实验之所以更有说服力,是因为它将蛋白质与DNA 能分开研究 D .艾弗里提出了DNA 才是使R 型细菌产生稳定遗传变化的物质 2.S 型肺炎双球菌菌株是人类肺炎和小鼠败血症的病原体,而R 型菌株却无致病性。下列有关叙述正确的是( ) A .加热杀死的R 型菌与S 型菌混合使S 型菌转化成R 型菌 B .S 型菌与R 型菌的结构不同是由于遗传物质有差异的缘故 C .肺炎双球菌利用人体细胞的核糖体合成蛋白质 D .高温处理过的S 型菌蛋白质因变性而不能与双缩脲试剂发生紫色反应 3.下面是噬菌体侵染细菌实验的部分步骤示意图,对此过程的有关叙述,正确的是( ) A .选用噬菌体作为实验材料的原因之一是其成分只有蛋白质和DNA B .被35S 标记的噬菌体是通过将其接种在含有35 S 的培养基中培养而获得的

2 C .若混合保温时间偏短,且其他操作正常,会使得上清液放射性偏高 D .该实验证明了噬菌体的遗传物质是DNA 而不是蛋白质 4.如图为“肺炎双球菌转化实验”的部分研究过程,能充分说明“DNA 是遗传物质,而蛋白质等其他物质不是遗传物质”的是( ) A .①②④ B .①②③ C .①③④ D .①②③④ 5.在下列DNA 分子结构的模式图中,正确的是( ) 6.关于下图DNA 分子片段的说法不正确的是( ) A .①所指的碱基代表鸟嘌呤 B .②所指的碱基是DNA 分子中特有的

DNA是主要的遗传物质 时间:45分钟满分:100分 一、选择题(每小题5分,共60分) 1.为研究噬菌体侵染细菌的详细过程,你认为同位素标记的方案应为() A.用14C和3H培养噬菌体,再去侵染细菌 B.用18O或32P培养噬菌体,再去侵染细菌 C.将一组噬菌体用32P和35S标记 D.一组用32P标记DNA,另一组用35S标记蛋白质外壳 解析:S是蛋白质特有的元素,P是DNA特有的元素,而C、H、O是它们的共有元素,不能区分DNA和蛋白质。 答案:D 2.“肺炎双球菌的转化实验”证明了DNA是遗传物质,而蛋白质不是遗传物质,得出这一结论的关键是() A.用S型活菌和加热杀死后的S型菌分别对小白鼠进行注射,并形成对照 B.用杀死的S型菌与无毒的R型菌混合后注射到小鼠体内,测定小鼠体液中抗体含量 C.从死亡小鼠体内分离获得了S型菌 D.将S型菌的各种因子分离并分别加入各培养基中,培养R型菌,观察是否发生转化 解析:将DNA和蛋白质分开,分别观察它们在转化中的作用,清楚地看到了DNA能使R型细菌转化,蛋白质不能使其转化。 答案:D

3.(2013·浙江金华十校一模)S型肺炎双球菌菌株是人类肺炎和小鼠败血症的病原体,而R型菌株却无致病性。下列有关叙述正确的是() A.S型菌再次进入人体后可刺激记忆B细胞中某些基因的表达B.S型菌与R型菌致病性的差异是细胞分化的结果 C.肺炎双球菌利用人体细胞的核糖体合成蛋白质 D.高温处理过的S型菌蛋白质因变性而不能与双缩脲试剂发生紫色反应 解析:S型菌与R型菌致病性的差异是由所含遗传物质不同导致的;肺炎双球菌有自己的核糖体,利用自己的核糖体合成蛋白质;蛋白质高温变性的原因是空间结构遭到破坏,肽键依然存在,而双缩脲试剂与蛋白质发生紫色反应的实质是与肽键反应。 答案:A 4.用DNA酶处理的S型细菌不能使R型细菌发生转化,下列关于这一实验的叙述,不正确的是() A.这个实验是为了证实DNA的分解产物不是遗传物质 B.这个实验从反面证明了DNA是遗传物质 C.这个实验证实DNA的分解产物不是“转化因子” D.这个实验是艾弗里关于遗传物质研究的重要工作之一 解析:该实验的目的是从反面证明DNA是遗传物质,同时也证实了DNA的分解产物不是遗传物质,但这不是该实验的目的。 答案:A 5.(2013·浙江宁波一模)人们对遗传物质和基因的认识经历了一个发展的过程,下列关于遗传物质和基因的叙述正确的是() A.科学家利用肺炎双球菌为实验材料进行了活体细菌转化实验,证明DNA是遗传物质

DNA是主要的遗传物质 【学习目标】 1、通过总结前人对遗传物质的探索,理解证明DNA是遗传物质的实验过程和思路。 2、探讨实验技术在证明DNA是主要遗传物质中的作用。 3、掌握肺炎双球菌转化实验、噬菌体侵染细菌实验的原理和过程(重点)。 【要点梳理】 要点一:DNA是遗传物质的证据 1、肺炎双球菌转化实验 (1)肺炎双球菌的特点 R型菌——无荚膜,无毒性,菌落粗糙(rough) S型菌——有荚膜,使人或动物患病,菌落光滑(smooth) (2)体内细菌转化实验(1928年·英国·格里菲斯) 要点诠释: ①实验内容: 注射结果

第一组:无毒R 型活菌 小鼠 不死亡 第二组:有毒S 型活菌 小鼠 死亡 第三组:有毒S 型活菌 有毒S 型死菌 小鼠 不死亡 第四组:无毒R 型活菌+加热杀死的S 型菌 小鼠 死亡 S 型活菌 S 型活菌 ②结果分析 第一组实验结果说明R 型细菌没有毒性 第二组实验结果说明S 型细菌有毒性 第三组实验结果说明加热杀死的S 型菌没有毒性 第四组小鼠死亡,证明R 型细菌能转化为S 型细菌,说明S 型细菌含有促使R 型细菌转化的物质。 ③实验结论 S 型死菌中含有一种“转化因子”,能使R 型细菌转化为S 型细菌。 (3)体外转化实验的过程(1944年·美国·艾弗里) 要点诠释: ①艾弗里及其同事对S 型中的物质进行了提纯和鉴定,他们将提纯的DNA 、蛋白质和多糖等物质分别加入到培养了R 型细菌的培养基中,结果发现只有加入DNA ,R 型细菌才能转化为S 型细菌,并且DNA 的纯度越高,转化就有效;如果用DNA 酶分解从S 型活菌中提取的DNA,就不能使R 型细菌发生转化。 ②分析结论:DNA 能够引起可遗传的变异,DNA 只有保持分子结构稳定才能行使遗传功能。 (4)体内转化实验与体外转化实验的区别和联系 体内转化实验 体外转化实验 实验者 格里菲思 艾弗里及其同事 培养细菌 用小鼠(体内) 用培养基(体外) 注射 加热 结果 注射 结果 注射 结果 分离 培养

DNA是主要的遗传物质复习题 一、选择题 1.噬菌体外壳的合成场所是() A.细菌的核糖体 B.噬菌体的核糖体 C.噬菌体的基体 D.细菌的拟核2.用32P标记噬菌体的DNA,用35S标记噬菌体的蛋白质,用这种噬菌体去侵染大肠杆菌,则新生的噬菌体可含有 A.32P B. 35S C.32P 和35S D.二者都有 3.格里菲思提出的“转化因子”,后来被艾弗里证明了它的化学成分是()A.DNA B.蛋白质 C.多糖 D.脂质 4.噬菌体、烟草花叶病毒、酵母菌及蓝藻都含有的是() A.核酸 B.细胞膜 C.染色体 D.DNA 5. 能证明RNA是遗传物质的实验是() A.烟草花叶病毒重建实验 B.噬菌体侵染细菌的实验 C.基因的分离和自由组合实验 D.肺炎双球菌的转化实验 6.病毒甲具有RNA甲和蛋白质甲,病毒乙具有RNA乙和蛋白质乙.若将RNA甲和蛋白质乙组成一种病毒丙,再以病毒丙感染宿主细胞,则细胞中的病毒具有() A.RNA甲和蛋白质乙 B.RNA甲和蛋白质甲 C.RNA乙和蛋白质甲 D.RNA乙和蛋白质乙 7.噬菌体在繁殖过程中利用的原料是() A.自己的核苷酸和氨基酸 B.自己的核苷酸和细菌的氨基酸 C.细菌的核苷酸和氨基酸 D.自己的氨基酸和细菌的核苷酸8.我国学者童第周等人,从两栖类动物蝾螈内脏中提取DNA注入到许多金鱼的受精卵中,孵出的鱼苗约有1%在嘴后长有蝾螈特有的一根棒状平衡器,这一实验表明了DNA A.能够复制,使前后代保持连续性 B.能指导蛋白质的合成 C.能引起可遗传的变异 D.分子结构具有一定的稳定性9.用噬菌体去感染体内含大量3H 细菌,待细菌解体后,3H应() A. 随细菌的解体而消失 B.发现于噬菌体的外壳和DNA中 C.仅发现于噬菌体的DNA中 D.仅发现于噬菌体的外壳中 10.DNA是主要的遗传物质是指() A.遗传物质的主要载体是染色体 B.大多数生物的遗传物质是DNA C.细胞里的DNA大部分在染色体上 D.染色体在遗传上起主要作用 11.噬菌体侵染细菌的实验不能证明() (1)DNA分构的相对稳定性 (2)DNA能自我复制,使前后代保持一定的连续性, (3)DNA能指导蛋白质的合成(4)DNA能产生可遗传变异 (5)DNA是遗传物质 (6)DNA是主要的遗传物质 A.(1)(2)(3)(4) B.(2)(3)(5) C.(1)(4)(6) D.(4)(6) 12.用DNA酶处理过的S型细菌不能使R型细菌发生转化.下列关于实验的叙述,不正确的是( )

DNA是主要的遗传物质 一、学习目标 1、能够概述肺炎双球菌的转化实验过程。2.能够概述噬菌体侵染细菌的实验过程。 3.了解DNA是主要遗传物质的原因。 4.掌握艾弗里肺炎双球菌的体外转化实验设计思路。 二、自主学习指导(一) 认真阅读课本42—43页第五段内容,并仔细看图3-2实验过程,8分钟后完成下列问题:1 (1)实验过程及结果 (2)结论:加热杀死的S型细菌中,含有某种促成R型细菌转化为S型细菌的“________”。自主学习指导(二) 认真阅读课本43页第六段—44页第二段,5分钟后独立完成下列问题: 3.艾弗里转化实验(体外转化)填空 (1)原理:对S型细菌的成分提取、分离、鉴定,并与____________混合培养,以观察各成分的作用。 (2)过程 (3)结论:________才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,即是转化因子,是遗传物质。 【特别提醒】

1.格里菲思的体内转化实验只提出“S 型细菌体内有转化因子”,并没有具体证明哪种物质 是遗传物质。最终证明DNA 是遗传物质的是艾弗里。 2.格里菲思实验第4组小鼠体内分离出的细菌和艾弗里S 型菌的DNA +R 型活菌培养 基上生存的细菌都是R 型和S 型都有,但是R 型多。 3.S 型菌的DNA +DNA 水解酶+R 型活菌――→培育 只有R 型细菌,该实验是从另一个角度进 一步证明DNA 是遗传物质,而不是为了证明DNA 的水解产物——脱氧核苷酸不是遗传物质, 尽管此实验可以证明该问题,但不是该实验的实验目的。 自主学习指导(三):认真阅读课本44页第三段—45页内容,并仔细观察图3-6实验过程,

《DNA是主要的遗传物质》教案 一、教学目标汝南二高孙亚楠 1、知识与技能 (1)总结“DNA是主要的遗传物质”的探索过程。 (2)(2)知道肺炎双球菌转化实验和“同位素标记法”研究噬菌体侵染细菌所采用的方法,是目前自然科学研究的主要方法。 (3)理解DNA是主要的遗传物质。 2.能力培养 (1)通过肺炎双球菌的转化实验,能够证明DNA是遗传物质的最关键的实验设计思路,提高逻辑思维的能力。 (2)用“同位素标记法”来研究噬菌体侵染细菌的实验,说明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质,训练学生由特殊到一般的归纳思维的能力。 3.情感态度与价值观 遗传的物质主要是DNA,也有RNA,这从遗传和变异的角度,强调了生命的物质性,有利于辨证唯物主义世界观的树立。 四、教学重点、难点 重点:(1)肺炎双球菌转化实验的原理和过程。 (2)噬菌体侵染细菌实验的原理和过程。 难点:(1)如何理解DNA是主要的遗传物质,RNA也是遗传。 (2)探究科学发现过程来学习科学研究方法。 三、课时安排:1课时 四、教学过程 (一)设疑引入 俗话说“龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞”,这句话显示生物的基本特征之一遗传。生命之所以能够代代延续,主要是由于遗传物质绵绵不断的向后代传递,前面我们学习的有丝分裂、减数分裂和受精作用,着重分析的是染色体的行为及数目的变化,可见染色体在生物的遗传中起着重要的作用,染色体主要由什么物质组成?DNA和蛋白质究竟谁才是遗传物质? (二)对遗传物质的早期推测

现在大家都认为遗传物质是DNA,但这一结论是由科学家们经过长期的质疑与探索才得到的。 指导学生读教材思考: 1.在20世纪早期人们普遍认为遗传物质是DNA还是蛋白质? 2.为什么会有这种认识? 讲述:限于当时的认识水平,认为蛋白质是遗传物质的观点处于主导地位。 科学家是如何认识DNA是遗传物质的呢,让我们重温科学家对遗传物质的认识过程吧。 过渡:20世纪中叶,人们发现染色体是由DNA和蛋白质组成的,在20-30年代人们普遍认为蛋白质是遗传物质,这种观点正确吗?如果遗传物质不是蛋白质,它是什么物质呢?在生物学中我们通过做什么确认这个问题?(实验)下面我们一起沿着科学家探索真理的足迹重温证明DNA是遗传物质的经典实验。(安排学生浏览课本) (三)DNA是遗传物质的实验证据——肺炎双球菌的转化实验 1、格里菲思的实验 菌落荚膜毒性 R型菌落粗糙无荚膜无毒 S型菌落光滑有荚膜有毒 (1)为什么第四组实验将R型活细菌和加热杀死后的S型细菌混合后注射到小鼠体内,导致小鼠死亡?(因为R型细菌转化成了S型细菌,使小鼠患败血症而死亡.) (2)格里菲思实验的结论是什么? 实验结论:已经被加热杀死的S型细菌中,必然含有某种促成这一转化的活性物质(转化因子)。 设疑: 这种转化因子究竟是什么物质呢?S菌的化学成分很多,要找到转化因子,最关键的思路是什么?如果让你来设计实验来进一步探究“转化因子”是什么物质,你将如何设计实验? (提示:设计思路,设法把DNA与蛋白质等其他物质分开,单独研究他们各自的作用) 2、艾弗里的实验——寻找转化因子 在分析格里菲斯的实验设计基础之上,教师引导学生明确该实验的设计是否严谨,该如何解决这个问题?(培养学生科学思维和科学探究的能力) (1)设计思路;把各种化合物分开,单独观察,确定唯一变量。 (2)把由S型细菌中分离,提取出的各种成分,单独作用于R型细菌。

专题6《遗传的物质基础》综合试题精选 (共28小题) 1.赫尔希和蔡斯利用同位素标记法,完成了噬菌体侵染细菌的实验,请回答: (1)他们先在分别含有35S和32P的培养基中培养细菌,再用噬菌体去侵染该细菌。 (2)他们设计了两组实验,一组实验是用35S标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,经过保温、搅拌、离心等步骤后,发现离心管的上清液中放射性很__________,而沉淀物中的放射性很__________,该实验结果说明____________________________________________。 (3)他们设计的另一组实验是用32P标记的T2噬菌体侵染未标记的大肠杆菌,经过保温、搅拌、离心等步骤后,发现离心管的上清液中放射性很__________,而沉淀物中的放射性很__________,该实验结果说明__________________________。 (4)与艾弗里的实验相比,本实验能充分证明________________,因为在本实验中__________________。2.在研究DNA复制机制的过程中,为验证DNA分子的半保留复制方式,研究者用蚕豆根尖进行实验,主要步骤如下: 步骤①:将蚕豆根尖置于含放射性3H标记胸腺嘧啶的培养液中,培养大约一个细胞周期的时间。 步骤②:取出根尖,洗净后转移至不含放射性物质的培养液中,继续培养大约两个细胞周期的时间。 分别在第一个、第二个和第三个细胞周期取样,通过放射自显影技术检测有丝分裂中期细胞染色体上的放射性分布。 (1)本实验最主要的研究方法称为__________。实验所用的细胞材料最可能取自蚕豆根尖的__________区,步骤①目的是标记细胞中的__________分子。 (2)若第一个细胞周期的检测结果是每个染色体的姐妹染色单体都具有放射性,如下图A所示。第二个细胞周期的放射性检测结果符合下图中的__________(选填字母),且第三个细胞周期的放射性检测结果符合下图中的__________(选填字母),说明DNA分子的复制方式为半保留复制。 中期的染色体示意图 (深色代表染色单体具有放射性) 3.下图为肺炎双球菌转化实验的部分图解,请据图回答。 (1)该实验是___________ (填人名)所做的肺炎双球菌转化实验的图解。 (2)在对R型细菌进行培养之前,必须首先进行的工作是 ____________________。 (3)依据上面实验的图解,可以作出________________的假设。

八年级生物《遗传的物质基础》教案《遗传的物质基础》 “人生代代无穷已,江月年年只相似”。其他的生物和人一样,它们不因个体的死亡而灭绝。在岁月的更迭中,一代代生息繁衍。雏鹰会长大,像她父母一样拥有强劲的翅膀搏击长空。刚出生的小骆驼就有硕大的脚掌和厚厚的驼峰跟着他的母亲奔走大漠。每一种生物和他们一样,继承了亲代的性状,在后代和亲代之间非常相似,在生物学上把这种现象称为遗传。 学习目标: 知识与能力 、 说明细胞核是遗传的控制中心,DNA是主要的遗传物质。 2、 尝试描述细胞核、染色体、DNA、基因之间的关系。 过程与方法 通过对伞藻的嫁接实验,分析讨论,归纳出细胞核是遗传的控制中心。 情感、态度与价值观 认同“细胞核是遗传的控制中心,DNA是主要的遗传物质。”的科学结论。 学习重点:

细胞核是遗传的控制中心,DNA是主要的遗传物质。 学习难点: 细胞核、染色体、DNA、基因之间的关系。 学习过程: 什么是遗传呢? 俗话说“龙生龙,凤生凤,老鼠生的儿子会打洞。种豆得豆,种瓜得瓜”。这就是遗传。 你和你的母亲或者是父亲长的有点相像。例如,眼睛、耳朵或者鼻子等长的想你的父亲或者母亲。生物学上把后代与亲代相似的现象,叫遗传。遗传同其他的生命活动一样,也有其物质基础。 一、细胞核是遗传的控制中心 944年美国科学家¬¬¬¬¬__________等在前人的基础上,通过实验证实了生物细胞内的遗传物质。 合作交流、探究新知 观察与思考:“伞藻的嫁接实验”小组合作交流、讨论,回答以下问题: 、 伞帽的形状是由哪部分结构控制的? 2、 通过伞藻嫁接实验的观察,你得到了什么启示?

DNA是主要的遗传物质 1、通过总结前人对遗传物质的探索,理解证明DNA是遗传物质的实验过程和思路。 2、探讨实验技术在证明DNA是主要遗传物质中的作用。 3、掌握肺炎双球菌转化实验、噬菌体侵染细菌实验的原理和过程(重点) 【要点梳理】 要点一:DNA是遗传物质的证据 1、肺炎双球菌转化实验【高清课堂:DNA是主要的遗传物质403849 肺炎双球菌转化验】(1)肺炎双球菌的特点 R型菌一一无荚膜,无毒性,菌落粗糙(rough ) S型菌一一有荚膜,使人或动物患病,菌落光滑(smooth) (2)体内细菌转化实验(1928年?英国?格里菲斯)

:* K J 要点诠释

①实验内容: 第一组:无毒R型活菌注射一小鼠结果一不死亡 第二组:有毒S型活菌注射一一小鼠结果 第三组:有毒S型活菌加热有毒S型死菌注射.小鼠结果*不死亡 第四组:无毒R型活菌+加热杀死的S型菌注射■小鼠结果■死亡分离■型活菌培养■型活菌 ②结果分析第一组实验结果说明R型细菌没有毒性 第二组实验结果说明S型细菌有毒性 第三组实验结果说明加热杀死的S型菌没有毒性 第四组小鼠死亡,证明R型细菌能转化为S型细菌,说明S型细菌含有促使R型细菌转化的物质。 ③实验结论 S型死菌中含有一种“转化因子”,能使R型细菌转化为S型细菌。 (3)体外转化实验的过程(1944年?美国?艾弗里) o%s啊繭的蛍口施或 要点诠释: ①艾弗里及其同事对S型中的物质进行了提纯和鉴定,他们将提纯的DNA蛋白质和多糖等物质分别加入到培养了R型细菌的培养基中,结果发现只有加入DNA R型细菌才能转化为S型细菌,并且DNA的纯度越高,转 化就有效;如果用DNA酶分解从S型活菌中提取的DNA就不能使R型细菌发生转化。 ②分析结论:DNA能够引起可遗传的变异,DNA只有保持分子结构稳定才能行使遗传功能。

必修二第3章第1节DNA是主要的遗传物质 知识点一肺炎双球菌的转化实验 1.肺炎双球菌类型 2. (1)过程及结果 (2)结论:加热杀死的S型细菌中,含有某种促成R型细菌转化为S型细菌的“转化因子”。3.艾弗里的体外转化实验 (1)方法 直接分离S型细菌的DNA、荚膜多糖、蛋白质等,将它们分别与R型细菌混合培养,研究它们各自的遗传功能。

(2)过程与结果 (3)结论:DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,即DNA是“转化因子”,是遗传物质。 [深度思考] (1)加热杀死的S型细菌中是否所有物质都永久丧失了活性 提示不是。加热杀死S型细菌的过程中,其蛋白质变性失活,但是其内部的DNA在加热结束后随温度的恢复又逐渐恢复活性。 (2)肺炎双球菌转化的实质是什么 提示肺炎双球菌转化实验中S型细菌的DNA片段整合到了R型细菌的DNA中,使受体细胞获得了新的遗传信息,即发生了基因重组。 知识点二噬菌体侵染细菌的实验 1.实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌。 2.实验方法:同位素示踪法,该实验中用35S、32P分别标记蛋白质和DNA。 3.实验过程

(1)标记噬菌体 (2)侵染细菌4.实验结果分析

含35S噬菌体+细菌 宿主细胞内无35S,35S主要分布 在上清液中 35S—蛋白质外壳未进入宿主细 胞,留在外面 [思维诊断] (1)T2噬菌体可利用寄主体内的物质大量增殖(2013·海南,13D)( √) (2)T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是遗传物质(2013·新课标Ⅱ,5改编)( √) (3)噬菌体的蛋白质可用32P放射性同位素标记(2012·上海,11D)( ×) (4)噬菌体增殖需要细菌提供模板、原料和酶等(2012·山东,5B)( ×) (5)32P、35S标记的噬菌体侵染细菌实验分别说明DNA是遗传物质、蛋白质不是遗传物质(2011·江苏,12D)( ×) 知识点三生物的遗传物质 1.RNA作为遗传物质的证据(烟草花叶病毒感染烟草的实验) (1)过程 ①完整的烟草花叶病毒烟草叶出现病斑 (2)结果分析与结论 烟草花叶病毒的RNA能自我复制,并控制其遗传性状,因此RNA是它的遗传物质。 2.完善下表中生物体内核酸种类及遗传物质类型 感染烟草

遗传的物质基础

环节改与反思 一、 定向预习 明确目标预学主题一:细胞核是遗传的控制中心 问题引领:(伞藻的嫁接实验) 1.请你简述实验过程. 2. 这个实验的假设是什么?预测现象是什么? 3通过这个实验你能得出什么结论? 预学自测: 1. 变形虫是一种单细胞动物,靠细胞膜的流动来移动. 现在将变形虫一分为二,一半有细胞核,另一半没有细胞核,放在相同的环境条件下培养. 过一段时间结果:有细胞核的一半有长出了另一半,变成一个完好的个体;而没有细胞核的一半死亡了. 结论:这个实验说明了_________________________. 预学主题二:DNA是主要的遗传物质 问题引领: 1.谁是遗传信息库? 2、在细胞中能被碱性染料染成深色的物质是什么? 3、谁是主要的遗传物质? 4、谁具体控制生物特征? 预学自测: 1. 、染色体的化学组成是()A、DNA和蛋白质 B、DNA和基因 C、蛋白质和基因 D、DNA和脂肪 2、下列有关染色体的叙述不正确的是() A、染色体是易被碱性染料染成深色的物质 B、染色质和染色体是同一种物质 C、一般情况下,一个染色体上只有一个基因 D、染色体是由DNA和人蛋白质组成的 3、能决定眼睛是双眼皮还是单眼皮的遗传物质是() A、DNA B、细胞核 C、基因 D、染色体 二、互深 动化共认享,知1.小组共享,收集问题. (1)可能出现的问题一:伞藻的嫁接实验,具体解决的办法是:通过伞藻嫁接实验的动画演示,再通过克隆羊多莉的产生讲解巩固. (2)可能出现的问题二:染色体、DNA和基因三者的关系,具体解决的办法是:通过讲解定义,画图解决; 三、 精 1.重点和难点的点拨:染色体、DNA和基因的关系:

《DNA是主要的遗传物质》一节的教学设计 一、教材分析 1、教材的地位和作用 《DNA是主要的遗传物质》是人教版普通高中新课程生物必修2《遗传与进化》中第3章第1节的内容。本节首先是以“问题探讨”的形式呈现了曾经在科学界争议了很长的问题:“ DNA 和蛋白质究竟谁是遗传物质?”目的在于引导学生思考如何对这一问题进行研究,激发学生的探索欲望;接着介绍了20世纪早期人们对于遗传物质的推测,在此基础之上教材详细讲述了DNA是遗传物质的直接证据──“肺炎双球菌的转化实验”和“噬菌体侵染细菌的实验”,引导学生重温科学家的探究历程,领悟科学的过程和方法,最终得出科学的结论。 本节是在学习了遗传的细胞基础、基因与染色体的关系等内容之后,从分子层面上认识遗传物质的本质,为学习DNA的复制,基因的表达和基因突变打下了基础。本内容的两个生物学经典实验,不仅向学生展示了生物学史上的重大事件,更重要的是其中的科学思维和方法对学生的科学素养的提高的重要的作用。 课标对本内容的要求为“总结人类对遗传物质的探索过程”,近几年的高考考纲知识点为“人类对遗传物质的探索过程”,要求为II级。课标和考纲对此均做了较高的要求,其原因与本节课的内容有关。 2、教学目标 (1)知识目标 ①总结两个经典实验的研究方法和思路 ②说明“DNA是主要的遗传物质”的含义 确立依据:本节内容的课程标准是“总结人类对遗传物质的探索过程”。本节内容包括两个人类在探索遗传物质的过程中的两个经典实验。此外,本节课的结论“DNA是主要的遗传物质”是重要的生物学事实,应当让学生理解。 (2)能力目标 通过分析两个经典实验,培养学生的逻辑思维 确立依据:本节内容以遗传物质的本质的探究历程为主线,以学生动脑分析实验现象得出实验结论为重点,让学生们从中体验科学研究的过程与方法。 (3)情感目标 ①体验科学探索的艰辛过程; ②认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程;认同科学与技术的关系。 确立依据:本节教材介绍了人类探究遗传物质的过程和方法,可以加深学生对生物科学史本质的认识,特别是这些内容中所体现的生物学思想、技术手段促进科学的发展等观点对于学生的情感态度与价值观领域的发展有重要价值。 3、重点与难点 (1)肺炎双球菌转化实验的原理和过程(重点) (2)噬菌体侵染细菌实验的原理和过程;(重点与难点) (3)证明DNA是遗传物质的关键实验设计思路(重点与难点) 确立依据:重要的生物学史实是生物科学素养的的组成部分。本届内容涉及到的实验都不能动手完成,要理解实验并得出结论,学生不仅要有扎实的基础知识,而且对逻辑思维的要求也比较高。高一学生已有的生物学知识和生活经验较少,空间想象能力和逻辑推理能力有限。

生物遗传的物质基础试题及答案 f单元遗传的分子(物质)基础f1dna是主要的遗传物质2.f1[2012江苏卷]人类对遗传物质本质的探索经历了漫长的过程,下列有关叙述正确的是()a.孟德尔发现遗传因子并证实了其传递规f单元遗传的分子(物质)基础 f1dna是主要的遗传物质2.f1[2012江苏卷]人类对遗传物质本质的探索经历了漫长的过程,下列有关叙述正确的是()a.孟德尔发现遗传因子并证实了其传递规律和化学本质b.噬菌体侵染细菌实验比肺炎双球菌体外转化实验 更具说服力c.沃森和克里克提出在dna双螺旋结构中嘧啶数不等于嘌呤数d.烟草花叶病毒感染烟草实验说明所有病毒的遗传物质是rna2.b[解析]孟德尔通过假说-演绎法证明了遗传因子在亲子代间的传递规律,但受当时科学水平所限,他并没有证实遗传因子的化学本质。艾弗里所做的肺炎双球菌体外转化实验虽能证明肺炎双球菌的遗传物质不是蛋白质而是dna,但因为在提取dna时还不能将其中的0.02%的蛋白质去掉,受到当时一些科学家的质疑。噬菌体浸染细菌实验则能证明噬菌体的遗传物质是没有掺杂任何蛋白质的dna,因此比艾弗里的实验更具说服力。在dna的双螺旋结构中嘧啶数总是等于嘌呤数。烟草花叶病毒感染烟草实验只能证明烟草花叶病毒的遗传物质是rna,不能证明其他病毒的遗传物质是什幺。2.c5f1i1[2012福建卷]下表是生物科学史上一些经典实验的叙述,表中方法与结果和结论或观点能相匹配的是()选项方法与结果结论或观点a观察到植物通过细胞分裂产生新细胞;观察到动物受精卵分裂产生新细胞所有的细胞都来源于先前存在的细胞b单侧光照射下,金丝雀草胚芽鞘向光弯曲生长,去尖端的胚芽鞘不生长也 不弯曲生长素具有极性运输的特点c将载有水绵和好氧细菌的装片置于黑暗且缺氧的环境中,用极细光束照射后,细菌集中于有光照的部位光合作用产

八年级生物《遗传的物质基础》教案Teaching plan of biology "the material basis o f heredity" for Grade 8

八年级生物《遗传的物质基础》教案 前言:小泰温馨提醒,生物学又称生命科学、生物科学,是一门由经验主义出发,广泛的 研究生命的所有面向之自然科学,内容包括生命起源、演化、分布、构造、发育、功能、 行为、与环境的互动关系,以及生物分类学等。本教案根据生物课程标准的要求和针对教 学对象是初中生群体的特点,将教学诸要素有序安排,确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及 打印。 “人生代代无穷已,江月年年只相似”。其他的生物和人一样, 它们不因个体的死亡而灭绝。在岁月的更迭中,一代代生息繁衍。雏鹰会长大,像她父母一样拥有强劲的翅膀搏击长空。刚出生的 小骆驼就有硕大的脚掌和厚厚的驼峰跟着他的母亲奔走大漠。每 一种生物和他们一样,继承了亲代的性状,在后代和亲代之间非 常相似,在生物学上把这种现象称为遗传。 学习目标: 知识与能力 1、说明细胞核是遗传的控制中心,dna是主要的遗传物质。 2、尝试描述细胞核、染色体、dna、基因之间的关系。 过程与方法 通过对伞藻的嫁接实验,分析讨论,归纳出细胞核是遗传的 控制中心。 情感、态度与价值观 认同“细胞核是遗传的控制中心,dna是主要的遗传物质。”

的科学结论。 学习重点: 细胞核是遗传的控制中心,dna是主要的遗传物质。 学习难点: 细胞核、染色体、dna、基因之间的关系。 学习过程: 什么是遗传呢? 俗话说“龙生龙,凤生凤,老鼠生的儿子会打洞。种豆得豆,种瓜得瓜”。这就是遗传。 你和你的母亲或者是父亲长的有点相像。例如,眼睛、耳朵或者鼻子等长的想你的父亲或者母亲。生物学上把后代与亲代相似的现象,叫遗传。遗传同其他的生命活动一样,也有其物质基础。 一、细胞核是遗传的控制中心 1944年美国科学家?????__________等在前人的基础上,通过实验证实了生物细胞内的遗传物质。 合作交流、探究新知 观察与思考:“伞藻的嫁接实验”小组合作交流、讨论,回答以下问题: 1、伞帽的形状是由哪部分结构控制的? 2、通过伞藻嫁接实验的观察,你得到了什么启示?

第1节DNA是主要的遗传物质 课程标准要求核心素养对接学业质量水平 概述多数生物的基因是DNA分子的功能片段,有些病毒的基因在RNA分子上1.生命观念——从分子水平上,利用结构 与功能观,分析DNA适合作为遗传物质 应具备的特点。 水平一 2.科学思维——运用归纳与概括的方法, 分析肺炎链球菌体外转化实验、噬菌体 侵染大肠杆菌实验和烟草花叶病毒重建 实验,归纳出其在实验思路上的共同点。 水平一 3.科学探究——从选材、原理、方法、步 骤、结果、结论和设置对照的方式等多 个角度理解相关实验,学会同位素标记 病毒的基本方法和原理。 水平二 4.科学思维——分析肺炎链球菌体外转 化实验、噬菌体侵染大肠杆菌实验和烟 草花叶病毒重建实验的实验结论,归纳 概括出DNA是主要的遗传物质。 水平一肺炎链球菌的转化实验 ———————————————自主梳理———————————————1.对遗传物质的早期推测 (1)20世纪20年代,大多数科学家认为蛋白质是生物体的遗传物质。 (2)20世纪30年代,人们认识到DNA的重要性,但是认为蛋白质是遗传物质的

观点仍占主导地位。 2.两种肺炎链球菌的比较 图示菌落(光滑、粗糙) 有无荚膜有无毒性S型细菌光滑有有R型细菌粗糙无无两种菌在小鼠体内繁殖,毒性效果相互对照 3.格里菲思的肺炎链球菌转化实验 结论:加热致死的S型细菌体内含有“转化因子”,促使R型细菌转化为S型细菌 还不知道转化因子的化学本质 4.艾弗里的肺炎链球菌转化实验在人工培养基中繁殖

【科学方法】自变量控制中的“加法原理”和“减法原理” 在对照实验中,控制自变量可以采用“加法原理”或“减法原理”。 (1)加法原理:与常态相比,人为增加某种影响因素的称为“加法原理”。例如在“比较过氧化氢在不同条件下的分解”的实验中,与对照组相比,实验组分别作加温、滴加FeCl3溶液、滴加肝脏研磨液的处理,就是利用了“加法原理”。(2)减法原理:与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。例如,在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,就是利用了“减法原理”。 [典例1](2019·天化中学期末)在肺炎链球菌的转化实验中,促进R型菌转化成S 型菌的转化因子是S型菌的() A.蛋白质 B.多糖 C.RNA D.DNA 答案 D [对点练1] (2019·宁波九校联考)(多选)肺炎链球菌转化实验是证实DNA作为遗

《遗传的物质基础》教案 【教学目标】 1.知识与技能 (1)说明细胞核是遗传的控制中心,DNA是主要的遗传物质。 (2)尝试描述染色体、DNA和基因的关系。 2.过程与方法 通过对伞藻嫁接实验的讨论分析,能够归纳出细胞核是遗传的控制中心。 3.情感态度和价值观 通过学习遗传学知识,认同生命科学观点,树立实事求是的科学精神。 【教学重点】 描述染色体、DNA、基因之间的关系,说明DNA是主要的遗传物质。 【教学难点】 描述生物的遗传物质主要存在于细胞核中,说明细胞核是遗传的控制中心,认同生命关于子代与亲代之间以及子代个体之间具有相似性的科学解释。 【教学方法】 自主学习、合作探究 【课前准备】 教师:多媒体课件 学生:预习内容 【课时安排】 1课时 【教学过程】 一、创设情境,激趣导入 欣赏:课件展示成龙父子、张国立父子,金龟子母女、陈佩斯父子的照片。 导入:请同学们找找看,这些明星之间有什么共同点? 学生讨论并回答问题,亲代和子代之间有相似的特征。 小结:这是遗传的概念:子代与亲代之间以及子代个体之间相似的现象,叫做遗传。 生物界中其他生物是否也有遗传的现象?(举例说明)这说明了什么问题? 课件展示:生活中的俗语

结论:生物界中其他生物也有遗传的现象,说明遗传现象在生物界中普遍存在。 遗传和生物的其他生命活动一样,也有其物质基础。今天我们就来做一次遗传学家,一起来研究一下遗传的物质基础。 二、问题引导,探究质疑 (一)细胞核是遗传的控制中心 (过渡)最初,人们对遗传的认识只停留在子女与父母的长相方面,随着科技的日新月异,人们逐渐用科学的态度和方法来解释遗传现象,并通过实验确定了遗传物质在细胞中的位置。 1.伞藻嫁接实验 (1)了解伞藻: ①伞藻是一类大型的单细胞水生绿藻,其细胞核位于基部的假根内。成熟后,伞藻的顶部长出一个伞帽,伞帽的形状因伞藻的种类不同而有所差异。 ②伞藻具有较强的再生能力,切去伞帽后仍能长出新的伞帽。 (2)请学生阅读课本P93,找出伞藻A和伞藻B的不同点。 课件展示:伞藻A 伞藻B 伞帽形状圆形扫帚形 伞藻颜色绿色黄色 注意:细胞核的位置 (3)伞藻嫁接 质疑: ①伞帽的形状是由伞藻的哪部分结构决定的? ②通过对伞藻嫁接实验的观察,你得到什么启示? 学生讨论、交流,尝试总结。师生达成共识:由含有细胞核的假根部分控制。 伞帽的形状与含有细胞核的假根部分有关,生物的遗传物质主要存在于细胞核中。 结论:细胞核是遗传的控制中心。 知识拓展: 2.课件展示:克隆羊多利培育过程 思考:克隆羊多利像哪只羊?为什么?

专题强化练(七) 遗传的物质基础 时间:45分钟 一、选择题 1.(2019江苏南通二调)下图是用32P标记噬菌体并侵染细菌的过程,有关叙述正确的是( ) ①用32P标记噬菌体②被标记的 噬菌体侵染细菌 ③搅拌、离心 ④检测上清液和 沉淀物中的放射性 A.过程①32P标记的是噬菌体外壳的磷脂分子和内部的DNA分子 B.过程②应短时保温,有利于吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 C.过程③离心的目的是析出噬菌体外壳,使被感染的大肠杆菌沉淀 D.过程④沉淀物的放射性很高,说明噬菌体的遗传物质是DNA ,不含磷脂分子,过程①32P标记的是噬菌体内部的DNA分子,A项错误;过程②短时保温的目的是要让噬菌体充分侵染大肠杆菌,B项错误;过程③的离心过程是为了分离噬菌体外壳和大肠杆菌,用以后续检测上清液与沉淀物中的放射性,C项正确;32P标记的是噬菌体内部的DNA分子,沉淀物放射性高,缺少35S标记噬菌体蛋白质外壳的对照组,因此不能说明噬菌体的遗 传物质就是DNA,D项错误。 2.某实验小组用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,培养一段时间后,离心,结果发现上清液具有一定 的放射性,且下层的放射性强度比理论值略低。对产生该现象的原因的分析错误的是( ) A.噬菌体和大肠杆菌混合培养时间过长 B.培养时间过短,部分噬菌体没有侵入大肠杆菌体内 C.离心时转速太低,菌体和上清液分离不充分 D.搅拌不充分,吸附在大肠杆菌上的噬菌体未与大肠杆菌分离 32P标记噬菌体的DNA分子,如果培养时间太长,则有可能子代噬菌体已经从大肠杆菌中释放,出现上清液具有一定的放射性,且下层的放射性强度比理论值略低的现象;如果培养时间过短,没有

1、某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验: ①S型细菌的DNA+DNA酶→加入R型细菌→注射入小鼠 ②R型细菌的DNA+DNA酶→加入S型细菌→注射入小鼠 ③R型细菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入S型细菌的DNA→注射入小鼠 ④S型细菌+DNA酶→高温加热后冷却→加入R型细菌→注射入小鼠 以上4个实验中小鼠存活的情况依次是 A.存活,存活,存活,死亡B.存活,死亡,存活,死亡 C.死亡,死亡,存活,存活D.存活,死亡,存活,存活 2、下列有关科学研究方法的叙述错误的是 A.摩尔根采用假说-演绎法,证明了基因在染色体上 B.沃森和克里克使用模型建构法发现了DNA分子的双螺旋结构 C.孟德尔通过对减数分裂的研究,并用说-演绎法揭示了两大遗传定律 D.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验采用了同位素标记法 3、下列有关遗传物质的探索历程的说法中,不正确的是() A.赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验用到了同位素标记法 B.摩尔根的果蝇杂交实验推测出基因位于染色体上 C.烟草花叶病毒侵染烟草的实验证明了其遗传物质是RNA D.艾弗里的肺炎双球菌转化实验证明了DNA是遗传物质 4、对遗传物质本质的探索经历了漫长的过程,下列有关叙述不正确的是 A.孟德尔发现遗传因子并证实了遗传因子的传递规律和化学本质 B.T2噬菌体侵染大肠杆菌实验比肺炎双球菌体外转化实验更具说服力 C.沃森和克里克在探究DNA结构时利用的物理模型构建的方法 D.草花叶病毒感染烟草实验说明该病毒的遗传物质是RNA 5、下列关于噬菌体侵染细菌实验的叙述中,正确的是 A.本实验足以证明DNA是噬菌体的遗传物质 B.将被S或P标记的噬菌体与大肠杆菌混合培养,可以通过观察放射性的分布判断遗传物质是蛋白质还是DNA C.用含P的噬菌体侵染大肠杆菌,培养噬菌体的时间,温度等是本实验的无关变量。但保温时间如果过长或过短,则沉淀物中的放射性量高,而不影响上清液中放射性量 D.用含S的噬菌体侵染大肠杆菌,如果没有搅拌直接离心,则沉淀物中放射性比正常情况下高 6、下列有关遗传物质是核酸的实验证据的叙述,正确的是 A.格里菲思的肺炎双球菌的体内转化实验证明R型细菌中存在转化因子 B.艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验运用了物质提纯和鉴定技术、同位素示踪技术和细菌培养技术等 C.赫尔希和蔡斯的噬菌体浸染细菌的实验过程是:标记噬菌体→噬菌体与细菌混合培养→搅拌、离心→检测放射性 D.库兰特用烟草花叶病毒(TMV)的重建实验证明了DNA是遗传物质 7、下列有关实验分析的叙述,错误的是 A.“叶绿体色素的提取与分离”实验中,滤液呈淡绿色的原因可能是研磨时未加碳酸钙B.“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验中,无法看到一个完整的分裂过程的原因是细胞已死亡 C.“观察植物细胞的质壁分离与复原”实验中,若观察到细胞壁与原生质层分开,说明细胞正在质壁分离

《DNA是主要的遗传物质》习题精选 一、选择题 1.噬菌体侵染细菌的实验说明了DNA是遗传物质,下列叙述中属于该实验不能证实的是() (A)DNA能进行自我复制 (B)DNA能控制蛋白质的生物合成 (C)DNA能控制生物体的性状遗传 (D)DNA能产生可遗传的变异 2.以下不能作为遗传物质的特点的是() (A)分子结构具有相对的稳定性 (B)能产生可遗传的变异 (C)能自我复制,使前后代保持一定的连续性 (D)能直接表现或反映出生物体的各种性状 3.下列关于染色体与DNA关系的叙述,确切的是() (A)染色体、DNA都是遗传物质 (B)DNA是染色体的主要组成成分,染色体是DNA的主要载体 (C)不同生物中,染色体上具有的DNA数量不同 (D)DNA在细胞中全部存在于染色体上 4.噬菌体侵染细菌后在形成于代噬菌体时,用来作模板物质的是() (A)噬菌体的蛋白质外壳(B)细菌内的蛋白质 (C)噬菌体的DNA分子(D)细菌内的DNA分子 5.噬菌体浸染细菌的过程是() (A)吸附→注入→组装→合成→释放 (B)注入→吸附→组装→合成→释放 (C)吸附→注入→合成→组装→释放 (D)注入→吸附→合成→组装→释放 6.最能说明染色体是DNA的载体的事实是() (A)DNA主要分布在染色体上 (B)DNA是染色体的主要成分之一 (C)DNA和蛋白质组成染色体的一级结构 (D)染色体的遗传动态引起DNA数量变化 7.用同位素35S和32P分别标记噬菌体的蛋白质和DNA,然后用标记的噬菌体做侵染大肠杆菌的实验,进入细菌体内的成分有()DNA进入细菌体内。 (A)35S (B)32P (C)35S和32P (D)不含35S和32P 二、非选择题 8.烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)均为能感染烟叶使之出现感染斑的RNA 病毒,都可因苯酚的处理而发生RNA与蛋白质的分离,由于亲缘关系很近,两者能重组,其RNA和蛋白质形成杂种“病毒感染烟叶”(下图),请依图简答下列问题。 烟叶被不同病毒成分感染图解: