统一的的民族国家

- 格式:ppt

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:25

我国是一个多民族的统一的国家,国家结构形式中央集权型单一制,实行地方适度分权。

我国采用单一制的原因:第一,历史上有着统一的传统和实行单一制的渊源。

第二,各民族之间有着和睦相处、友好往来的传统。

第三,各民族主要是和汉族相互杂居,“大杂居、小聚居”。

第四,近代以来,结成了中国共产党领导下的革命统一战线。

第五,各民族之间,各有自己的优势和劣势,需要互相学习、帮助、支持,实现共同繁荣和进步。

第六,防止和抵御外来干涉和侵略,维持我国的独立与安全,需要各族人民的紧密团结与合作。

我国单一制两大特色:民族区域自治,特别行政区。

「民族区域自治」指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的一种制度。

其特点如下:第一,国家的统一领导下实行的。

第二,少数民族聚居区实行的。

第三,自治机关行使自治权来实现。

自治权:中国少数民族人民在民族自治地主内管理本民族内部事务的自主权力,是民族区域自治制度的核心。

「特别行政区」最出是针对台湾做出的,但在香港、澳门付诸实施。

依据“一个国家,两种制度”特别行政区包括三方面内容:第一,一个国家即中华人民共和国。

核心是一个国家。

特别行政区是一级地方政府。

第二,两种制度共存,但主体是社会主义。

第三,高度的自治权。

行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。

特别行政区的建立和“一国两制”的实践,突破了传统的单一制国家结构形式,创造了一种有中国特色的带有某些复合制特征的单一制。

第七章国家机构国家机构:公共权力的载体和公共权力运作的政治组织系统,是阶级统治和政治统治体系的核心。

第一节国家机构的含义、构成、特点和组建国家机器在政治科学上就叫做国家机构。

国家机构是国家机关体系的总和,包括全部中央和地方国家机关。

是实现国家权力,执行国家职能,进行日常活动的组织体系。

国家机构是一个国家的统治阶级掌握和行使国家权力的需要。

是阶级统治的工具。

统治阶级要掌握和行使国家权力,凭借一定的权力设施。

中国历史上的统一多民族国家的形成与发展中国历史悠久而复杂,自古以来,中国就是一个拥有众多民族的国家。

在长期的历史演变过程中,中国逐渐形成了统一的多民族国家。

本文将从秦汉统一、南北朝的分合、唐宋辽金元的统一以及明清时期的辽扼之统等方面来探讨中国历史上统一多民族国家的形成与发展。

一、秦汉统一公元前221年,秦始皇统一了六国,实现了中国历史上的第一个大一统。

此时的中国境内分布着不同的民族,如中原地区的汉族、北方的胡、羌族等。

秦朝的统一,通过中央集权和行政区划的改革,有效整合了各个民族的力量,实现了国家的初步统一。

同时,秦王朝还通过修筑长城来阻止北方民族的入侵,保护国家安全与边疆稳定。

二、南北朝的分合南北朝时期,中国分裂为南北两个政权,北方为北魏、东魏等朝代,南方为南朝宋、南齐等朝代。

这一时期,民族的分化和迁移现象非常明显,南方以汉族为主,而北方则较多胡、鲜卑等少数民族。

然而,南北朝历史并非一片分离,多次的统一与融合也纷繁上演。

在南北分裂的300多年后,北方的隋朝统治者杨坚重新统一了中国,建立了大一统的统一中央政权。

这一统一加强了民族融合的力度,北方各民族的特色也逐渐融入中国的大一统中,形成了新的民族文化。

三、唐宋辽金元的统一唐朝是中国历史上一个辉煌灿烂的时期,唐太宗时期统一了中原,开创了中国历史上的唐盛世。

唐朝的统一力量包括了汉族、少数民族如回纥族、突厥族等。

这些少数民族的融入为中国的统一做出了积极的贡献,也为中国的文明进程注入了活力。

宋朝是中国历史上另一个统一多民族国家。

南宋时期,南部地区多数为汉族,北方则分布着多个民族如契丹族、党项族等。

面对金国的威胁,南宋政权不断采取措施加强统一,稳定国家疆域。

南宋时期的经济繁荣和文化发展,进一步促进了民族融合,为统一延续了下来。

四、明清时期的辽扼之统明朝统一了中国后,明朝政权对于中国各族民众采取了包容的政策。

明朝中晚期,辽东地区的女真族建立了后金政权,最终被明朝皇帝清朝统一。

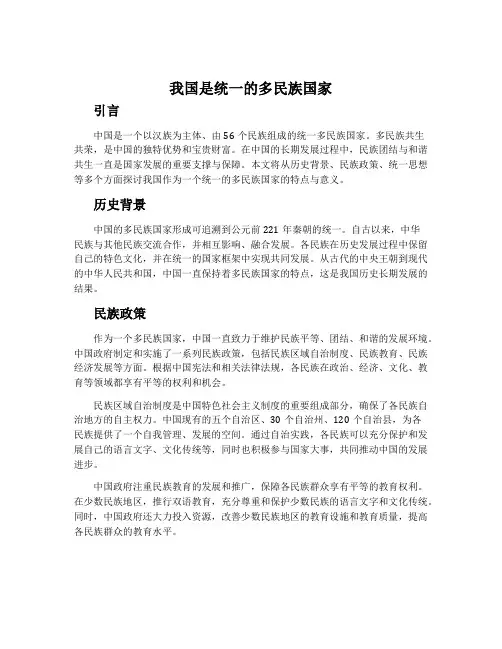

我国是统一的多民族国家引言中国是一个以汉族为主体、由56个民族组成的统一多民族国家。

多民族共生共荣,是中国的独特优势和宝贵财富。

在中国的长期发展过程中,民族团结与和谐共生一直是国家发展的重要支撑与保障。

本文将从历史背景、民族政策、统一思想等多个方面探讨我国作为一个统一的多民族国家的特点与意义。

历史背景中国的多民族国家形成可追溯到公元前221年秦朝的统一。

自古以来,中华民族与其他民族交流合作,并相互影响、融合发展。

各民族在历史发展过程中保留自己的特色文化,并在统一的国家框架中实现共同发展。

从古代的中央王朝到现代的中华人民共和国,中国一直保持着多民族国家的特点,这是我国历史长期发展的结果。

民族政策作为一个多民族国家,中国一直致力于维护民族平等、团结、和谐的发展环境。

中国政府制定和实施了一系列民族政策,包括民族区域自治制度、民族教育、民族经济发展等方面。

根据中国宪法和相关法律法规,各民族在政治、经济、文化、教育等领域都享有平等的权利和机会。

民族区域自治制度是中国特色社会主义制度的重要组成部分,确保了各民族自治地方的自主权力。

中国现有的五个自治区、30个自治州、120个自治县,为各民族提供了一个自我管理、发展的空间。

通过自治实践,各民族可以充分保护和发展自己的语言文字、文化传统等,同时也积极参与国家大事,共同推动中国的发展进步。

中国政府注重民族教育的发展和推广,保障各民族群众享有平等的教育权利。

在少数民族地区,推行双语教育,充分尊重和保护少数民族的语言文字和文化传统。

同时,中国政府还大力投入资源,改善少数民族地区的教育设施和教育质量,提高各民族群众的教育水平。

此外,中国政府还积极支持少数民族地区的经济发展。

通过实施各项扶贫政策和优惠措施,改善少数民族地区的经济条件,提高民众的生活水平。

在经济发展中,中国政府也注重保护和发展少数民族的传统产业和特色产业,推动各民族共同繁荣。

统一思想中国作为一个多民族国家,统一思想是维护国家统一和民族团结的重要保障。

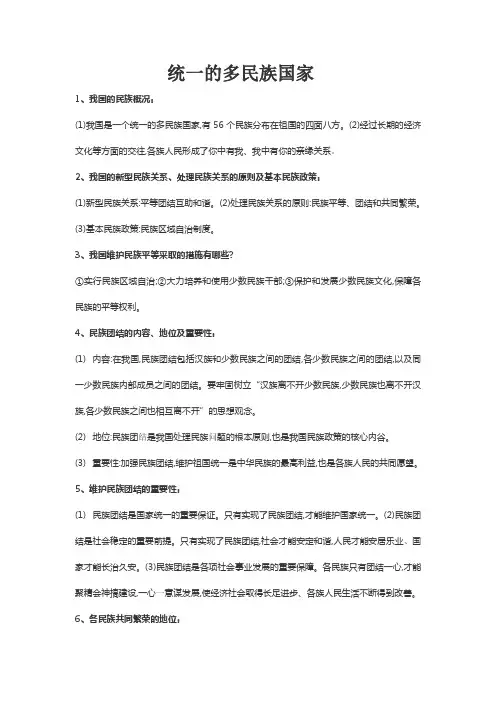

统一的多民族国家1、我国的民族概况:(1)我国是一个统一的多民族国家,有56个民族分布在祖国的四面八方。

(2)经过长期的经济文化等方面的交往,各族人民形成了你中有我、我中有你的亲缘关系。

2、我国的新型民族关系、处理民族关系的原则及基本民族政策:(1)新型民族关系:平等团结互助和谐。

(2)处理民族关系的原则:民族平等、团结和共同繁荣。

(3)基本民族政策:民族区域自治制度。

3、我国维护民族平等采取的措施有哪些?①实行民族区域自治;②大力培养和使用少数民族干部;③保护和发展少数民族文化,保障各民族的平等权利。

4、民族团结的内容、地位及重要性:(1)内容:在我国,民族团结包括汉族和少数民族之间的团结,各少数民族之间的团结,以及同一少数民族内部成员之间的团结。

要牢固树立“汉族离不开少数民族,少数民族也离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”的思想观念。

(2)地位:民族团结是我国处理民族问题的根本原则,也是我国民族政策的核心内谷。

(3)重要性:加强民族团结,维护祖国统一是中华民族的最高利益,也是各族人民的共同愿望。

5、维护民族团结的重要性:(1)民族团结是国家统一的重要保证。

只有实现了民族团结,才能维护国家统一。

(2)民族团结是社会稳定的重要前提。

只有实现了民族团结,社会才能安定和谐,人民才能安居乐业、国家才能长治久安。

(3)民族团结是各项社会事业发展的重要保障。

各民族只有团结一心,才能聚精会神搞建设,一心一意谋发展,使经济社会取得长足进步、各族人民生活不断得到改善。

6、各民族共同繁荣的地位:(1)坚持各民族共同繁荣发展,是我国民族政策的根本立场。

(2)国家坚持把加快少数民族和民族地区经济社会发展作为解决我国民族问题的根本途径,不断出台政策措施支持少数民族地区发展。

7、民族区域自治制度的含义、内容及地位:(1)含义:民族区域自治制度是指在国家的统一领导下,在各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权(2)内容:民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一,是建设中国特色社会主义民主政治的重要内容。

我国是一个统一的多民族国家一、我国民族的基本情况很早以前,我国就是一个统一多民族的国家,以汉族为主体的各民族共同缔造了中华民族的历史。

各族人民在政治、经济、文化上的密切联系,友好往来,共同建设祖国、共同反对阶级压迫和外来侵略,是我国民族关系中的主要内容。

秦朝建立了我国历史上第一个统一的多民族封建国家,至两汉时期初步形成了以汉族为主体的中华民族;隋唐是我国多民族发展的重要阶段,各民族迅速发展,对边疆地区的开发做出了重要贡献;五代辽宋夏金元时期,民族融合进一步加强,封建生产方式向边疆地区扩展,形成中华民族大融合的高潮;明清时期在统一政权下,各族人民之间的经济、文化联系加强,统一多民族的国家进一步巩固。

我国是一个历史悠久的统一的多民族国家,全国现有56个民族,统称为中华民族。

其中,汉族人口最多,有亿,占全国总人口的91. 59% 。

其余55个民族的人口为亿,只占全国人口的%。

因为这55个民族所占的比例小,人口少,所以,习惯上把汉族以外的各民族,统称为“少数民族”。

在我国,民族不分大小,一律平等,56个民族都是我们中华民族的组成部分,都是我们伟大祖国民族大家庭中的成员。

我国少数民族分布的特点是:形成以汉族为主体的各民族“大杂居、小聚居,相互交错居住”的局面。

也可以表述为各民族“大分散、小集中”。

少数民族分布的这种“大杂居、小聚居”的状况,一方面,各民族都有大小不同的聚居区。

我国各民族的这种“大杂居、小聚居”的分布局面,是由于多种原因造成的:第一、由于历代封建王朝的移民、屯田、屯军,汉族人民不断向边疆迁徙。

第二,由于战争、起义失败或者自然灾害等原因,迫使少数民族四处迁徙、或者是汉族起义失败后逃入民族地区。

第三,由于各民族之间的经济、文化交流的原因,形成各民族交错杂居的局面。

二、我国长期保持着统一多民族国家这一形态我国自秦汉以后就成为一个统一的多民族国家,自此延绵不断,历经唐宋元明清诸朝,直到今天,国家统一局面得到不断巩固和发展。

一,统一的多民族国家形成、巩固、和发展1、知识概要中华民族的起源:原始社会至奴隶社会多民族融合的开始:春秋战国时期统一多民族国家的建立:秦的统一多民族的融合:魏晋南北朝时期多民族国家的大发展:隋唐时期统一的多民族国家的进一步的发展五代、辽、宋、夏、金、元时期统一多民族国家的巩固:明清时期统一多民族国家的形成与发展(1)中华民族的起源:原始社会至奴隶社会的过渡时期,黄炎部落的融合,华夏族的产生。

(2)民族融合的开始:春秋战国时期,华夏族和其他各族接触频繁,促进了民族融合,也为统一的多民族国家的建立准备了条件。

(3)统一的多民族国家的建立:秦的统一,标志着我国多民族国家已初步建立。

一、统一多民族国家的形成早在原始社会末期,我国境内已经开始形成许多的民族。

中原地区炎帝部落和黄帝部落先后迁徙到黄河中下游地区,和其他氏族部落统一到一起,奠定了华夏族的基础。

公元前21世纪夏朝建立华夏族初具雏形到了春秋战国时期,随着社会生产力的不断提高,中原各国的奴隶制纷纷向封建制过渡,各民族、各诸侯间在生产生活等各方面互通有无、联系紧密,这就迫切需要结束长期以来的割据状态,实现国家统一成为历史发展的主要趋势。

传说周时有所谓的“八百诸侯”,到春秋时期合并到100多个,进入战国就已经是“七国争雄”的局面了。

而且这一时期各种学派争鸣,在国家大统一的问题上有了共识。

如:孟子提出的“定于一”,荀子的“四海之内若一家”,韩非子的中央集权思想,这些都为国家大统一做好了思想方面的准备。

公元前221年,秦始皇最终灭掉了六国,结束了诸侯割据的局面,建立了由多民族组成的强大的中央集权制封建国家——秦朝。

秦的建立标志着我国多民族国家已初步形成。

二、统一多民族国家的发展(4)统一多民族国家的初步发展:两汉时期秦之后的两汉是我国统一多民族国家的发展的重要时期,这时以华夏族为主吸收了其他民族成分,形成中国最大的民族----汉族。

这一时期,汉王朝不仅实现了对西域、西南以及华南和两广的统治,扩展了疆域,而且发展了与匈奴的关系。

中国——统一的多民族国家我国宪法序言规定:“中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。

”总纲第4条又规定:“各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。

各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

”这些规定充分的表明我国的国家结构形式是单一制。

通过对教材这一节的学习。

我认识到了我国单一制国家的必要性。

那么,我就先从单一制这一概念说起。

单一制的国家就是以普通行政单位或者自治单位所组成的统一国家。

在单一制的国家中,全国只有一个宪法和一个中央政权;各行政单位或者自治单位都受中央的统一领导,而且不论中央与地方的分权达到何种程度,地方的权力均由中央以宪法和法律加以规定。

下面就我国实际分析如下:根据我国宪法规定,全国人民代表大会是最高权力机关,国务院即中央人民政府是最高国家权力机关的执行机关,是最高国家行政机关。

全国地方各级人民政府都直辖于中央人民政府,接受其统一领导。

民族区域自治地方是中华人民共和国不可分割的一部分。

在民族区域自治地方设立的民族自治机关是地方国家机关,除行使一般地方国家机关的职权外,还享有广泛的自治权。

我国的国家结构是由普通的行政区域单位和民族区域自治地方共同组成的单一制形式。

因此,可以准确的说中国是单一制的统一多民族国家,这充分的反映了我国各族人民的共同愿望。

这一国家结构形式,是由中国共产党根据马克思列宁主义关于民族问题和无产阶级专政的国家结构的理论为依据,结合我国的实际情况制定的。

除上述的理论因素之外,还有很多其他因素有利的证明只有采取单一的国家结构形式才更有助于我国的建设。

从历史因素上看。

也就是掌握政权阶级多汉族与中国境内其他少数民族的关系的认识问题。

尽管我国从秦代开始就是集中制的国家,民族之间还是存在矛盾的。

汉族在社会生活中占据着主导作用,而其他的少数民族的地位稍显薄弱。

但是我们应该认清时代的主流,便是合作。

例如,在抗日战争爆发以前,中国共产党的重要文献或者将“中华民族”等同于汉族,因而将中国境内各少数民族排除在中华民族之外;或者将“中华民族”视同“中国境内各民族”进而将中国境内各少数民族视作中国各民族大家庭中的成员。