管理理论的形成和发展

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:5

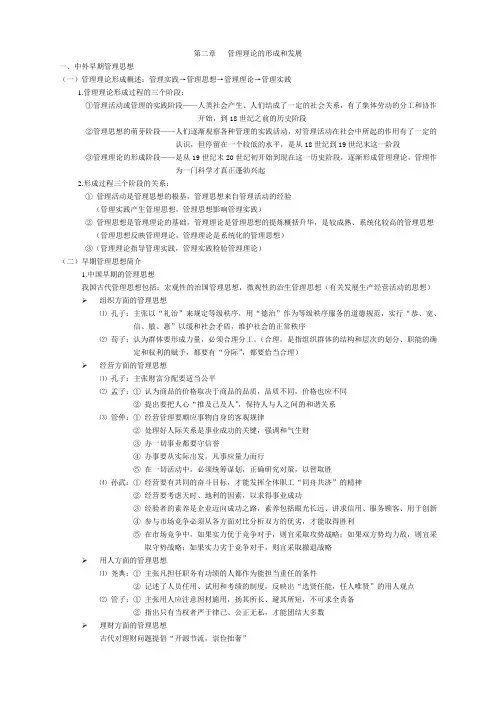

第二章管理理论的形成和发展一、中外早期管理思想(一)管理理论形成概述:管理实践→管理思想→管理理论→管理实践1.管理理论形成过程的三个阶段:①管理活动或管理的实践阶段——人类社会产生、人们结成了一定的社会关系,有了集体劳动的分工和协作开始,到18世纪之前的历史阶段②管理思想的萌芽阶段——人们逐渐观察各种管理的实践活动,对管理活动在社会中所起的作用有了一定的认识,但停留在一个较低的水平,是从18世纪到19世纪末这一阶段③管理理论的形成阶段——是从19世纪末20世纪初开始到现在这一历史阶段,逐渐形成管理理论,管理作为一门科学才真正蓬勃兴起2.形成过程三个阶段的关系:①管理活动是管理思想的根基,管理思想来自管理活动的经验(管理实践产生管理思想,管理思想影响管理实践)②管理思想是管理理论的基础,管理理论是管理思想的提炼概括升华,是较成熟、系统化较高的管理思想(管理思想反映管理理论,管理理论是系统化的管理思想)③(管理理论指导管理实践,管理实践检验管理理论)(二)早期管理思想简介1.中国早期的管理思想我国古代管理思想包括:宏观性的治国管理思想,微观性的治生管理思想(有关发展生产经营活动的思想) 组织方面的管理思想⑴孔子:主张以“礼治”来规定等级秩序,用“德治”作为等级秩序服务的道德规范,实行“恭、宽、信、敏、惠”以缓和社会矛盾,维护社会的正常秩序⑵荀子:认为群体要形成力量,必须合理分工。

(合理,是指组织群体的结构和层次的划分、职能的确定和权利的赋予,都要有“分际”,都要恰当合理)经营方面的管理思想⑴孔子:主张财富分配要适当公平⑵孟子:①认为商品的价格取决于商品的品质,品质不同,价格也应不同②提出要把人心“推及己及人”,保持人与人之间的和谐关系⑶管仲:①经营管理要顺应事物自身的客观规律②处理好人际关系是事业成功的关键,强调和气生财③办一切事业都要守信誉④办事要从实际出发,凡事应量力而行⑤在一切活动中,必须统筹谋划,正确研究对策,以智取胜⑷孙武:①经营要有共同的奋斗目标,才能发挥全体职工“同舟共济”的精神②经营要考虑天时、地利的因素,以求得事业成功③经验者的素养是企业迈向成功之路,素养包括眼光长远、讲求信用、服务顾客、用于创新④参与市场竞争必须从各方面对比分析双方的优劣,才能取得胜利⑤在市场竞争中,如果实力优于竞争对手,则宜采取攻势战略;如果双方势均力敌,则宜采取守势战略;如果实力劣于竞争对手,则宜采取撤退战略用人方面的管理思想⑴尧典:①主张凡担任职务有功绩的人都作为能担当重任的条件②记述了人员任用、试用和考绩的制度,反映出“选贤任能,任人唯贤”的用人观点⑵管子:①主张用人应注意因材施用,扬其所长、避其所短,不可求全责备②指出只有当权者严于律己、公正无私,才能团结大多数理财方面的管理思想古代对理财问题提倡“开源节流,崇俭拙奢”管物方面的管理思想“利器说”是我国古代对生产工具和兵器等物的管理思想“营造法式”(宋代李诫)是汇集北宋以前技术精华、吸收历史工匠相传经验、官府颁布施行的建筑规范【中国古代管理思想对当今国家管理的影响有哪些?】2.外国早期的管理思想亚当·斯密——古典政治经济学——《国富论》——劳动分工观点和经济人观点⑴认为劳动分工能够提高劳动生产率,理由如下:①劳动分工可以使工人重复完成单项操作,从而提高熟练程度,提高劳动生产率②劳动分工减少由于变换工作而损失的时间③劳动分工可以使劳动简化,使劳动者的注意力集中于某种特定的对象上,有利于工具盒机械的改进⑵提出生产合理化概念、经济人观点以及经济效果概念大卫·李嘉图——古典政治经济学——《政治经济学及赋税原理》——比较成本学说查尔斯·巴贝奇——科学管理先行者——《论机器和制造业的经济》——作业研究和报酬制度⑴对工作方法的研究和对报酬制度的研究(主张按对生产率的贡献大小来确定工人的报酬)⑵工人的收入包括:一是按照工作性质所确定的固定工资;二是按照对生产率所作的贡献分得的利润;三是为增进生产率提出建议而应得的奖金罗伯特·欧文——空想社会主义(人事管理之父)——人事管理(注意到企业内部人因素的重要性) 泰勒——美国管理学家(科学管理之父)——《科学管理原理》,标志西方管理理论形成和管理学的建立二、古典管理概论——19世纪末20世纪初【课后——古典管理理论包括哪些内容?请简要说明这些理论的主要内容】(一)科学管理理论1.相关理解:代表人物:费雷德里克·泰勒(科学管理之父)代表作:《科学管理原理》着重研究:如何提高单个工人的生产率地位:科学管理的产生是管理从经验走向理论的标志,也是管理走向现代化、科学化的标志。

战略管理管理理论的形成与发展摘要战略管理是组织实现长期竞争优势和可持续发展的关键。

本文探讨了战略管理管理理论的形成与发展历程,从传统管理理论到现代战略管理理论的演进过程,阐述了战略管理的基本概念、要素和方法,分析了战略管理理论的主要流派及其贡献,最后展望未来战略管理的发展方向。

一、传统管理理论对战略管理的影响传统管理理论主要注重组织内部的运作和效率,强调规章制度、层级管理和标准化流程。

这些理论为战略管理的发展奠定了基础,但在应对外部环境变化、制定长期发展策略方面存在局限性。

二、现代战略管理理论的兴起1. 环境识别和战略制定现代战略管理强调外部环境的变化和竞争对手的行为对组织的影响,注重战略的长期性和综合性。

环境分析、资源评估、SWOT分析等工具逐渐成为战略管理的核心内容。

2. 竞争优势和差异化波特的竞争战略理论成为现代战略管理的重要组成部分,强调通过差异化或成本领先来取得竞争优势。

3. 战略执行和绩效评估除了战略制定,现代战略管理强调战略执行的重要性,注重绩效评估和战略调整。

平衡计分卡等管理工具被广泛运用。

三、战略管理理论的主要流派和贡献1. 资源基础理论资源基础理论认为组织内部资源和能力是取得竞争优势的关键,重点在于资源的持久性和不可模仿性。

2. 制度理论制度理论强调组织内部的制度和文化对战略执行和绩效评估的影响,强调组织结构和流程的重要性。

3. 走向全球的战略管理随着全球化的发展,越来越多的企业将国际化纳入战略管理范畴,国际战略管理逐渐崭露头角。

四、未来战略管理发展趋势1. 数字化战略管理随着信息技术的发展,数字化战略管理成为未来发展的重要方向,数据分析、人工智能等技术的应用将为战略管理带来全新的发展机遇。

2. 可持续发展战略管理环境保护和社会责任日益受到重视,未来战略管理需要更多考虑可持续发展的因素,推动企业向可持续发展模式转变。

3. 跨界合作与创新未来的战略管理将越来越强调跨界合作和创新,通过合作共赢和开放创新来实现组织的长期发展目标。

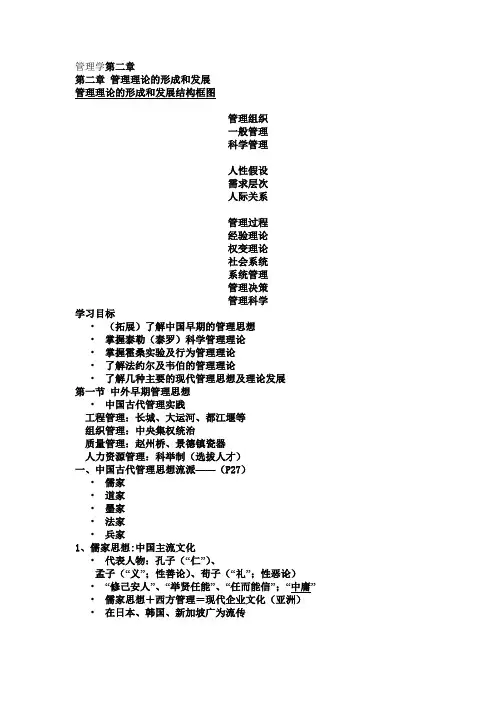

管理学第二章 第二章 管理理论的形成和发展 管理理论的形成和发展结构框图

管理组织 一般管理 科学管理

人性假设 需求层次 人际关系

管理过程 经验理论 权变理论 社会系统 系统管理 管理决策 管理科学 学习目标 • (拓展)了解中国早期的管理思想 • 掌握泰勒(泰罗)科学管理理论 • 掌握霍桑实验及行为管理理论 • 了解法约尔及韦伯的管理理论 • 了解几种主要的现代管理思想及理论发展 第一节 中外早期管理思想 • 中国古代管理实践 工程管理:长城、大运河、都江堰等 组织管理:中央集权统治 质量管理:赵州桥、景德镇瓷器 人力资源管理:科举制(选拔人才) 一、中国古代管理思想流派——(P27) • 儒家 • 道家 • 墨家 • 法家 • 兵家 1、儒家思想:中国主流文化 • 代表人物:孔子(“仁”)、 孟子(“义”;性善论)、荀子(“礼”;性恶论) • “修己安人”、“举贤任能”、“任而能信”;“中庸” • 儒家思想+西方管理=现代企业文化(亚洲) • 在日本、韩国、新加坡广为流传 2、道家思想 • 代表人物:老子 • “无为而治” 3、墨家思想

• 代表人物:墨子 • “兼相爱,交相利” (既爱自己也爱别人,与人交往要彼此有利。 ) 4、法家思想

• 代表人物:韩非子、吴起、商鞅 • “法”、 “术” 、“势” 5、兵家思想

• 代表人物:孙子 • 《孙子兵法》中包含大量的谋略和用人之道 ➢ 未战庙算(经营谋略)

“夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少

算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。” • 上兵伐谋(企业竞争战略) “上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城” ➢ 因敌制胜,践墨随敌(博弈战略) “水因地而制流,兵因敌而制胜” • 致人而不至于人(先人一步) “凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳。故善战者,致人而不至于人” ➢ 知己知彼,百战不殆(信息化战略管理) “知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆”

行为科学理论(一)行为科学理论产生背景1、古典管理理论大多注重于生产过程、组织控制方面的研究,较多地强调科学性、精密性、纪律性,而忽视了对人这个关键因素的研究,甚至把工人当做机器的附属物看待。

2、人并非是纯粹的“经济人”,他们追求的不仅是物质上的满足,也存在着不断增强的心理上的需要。

正是在此背景下,一些管理学家和心理学家开始从生理学、心理学、社会学等角度研究企业中有关人的问题,试图找出影响生产率的因素,进而创建了行为科学理论。

行为科学理论始于20世纪20年代,早期被称为人际关系学说,后来发展为行为科学,即组织行为理论。

(二)早期的人际关系学说人际关系学说的创立始于20世纪二三十年代美国学者梅奥负责的霍桑试验。

该学说的主要内容包括:1、工人是“社会人”,而不是“经济人”工人具有复杂的社会和心理方面的需要,而不是单纯地追求金钱收人和物质条件的满足,社会和心理因素等形成的动力对效率有更大的影响。

管理者要提高劳动生产率,必须重视满足人们的这些非物质需要。

2、企业中除了“正式组织”之外,还存在着“非正式组织”正式组织是管理当局为了实现企业目标的需要而规定的企业成员之间职责范围的一种结构,非正式组织是企业成员在共同工作的过程中,由于具有共同的兴趣爱好、共同的社会感情而自发形成的非正式群体。

这种组织以其特殊的感情、规范和倾向,左右着成员的行为。

非正式组织与正式组织相互依存,对生产率有很大影响。

管理者应善于引导和发挥非正式组织对正式组织的正面作用。

3、领导者应通过提高员工的“满足度”来激励“士气”工人是“社会人”,且企业中存在着非正式组织,领导者应该通过满足员工的心理需求来提高劳动生产率。

人际关系学说的重要意义在于,它引发了人们对生产中的人的因素的兴趣和重视,对改变当时流行的“人与机器没有差别”的观点产生了深刻影响,开辟了管理理论研究的一个新领域,在一定程度上弥补了古典管理理论的不足,为行为科学理论的产生和发展奠定了重要基础。

管理理论概述形成和发展管理理论概述:形成和发展管理,这个在我们日常生活和工作中无处不在的概念,其背后有着丰富的理论支撑和发展历程。

从早期的朴素管理思想到现代的复杂管理体系,管理理论的形成和发展经历了漫长的岁月,不断适应着社会和经济的变革。

在人类文明的早期,就已经有了管理的雏形。

例如,古埃及人建造金字塔时,就需要对人力、物力进行有效的组织和调配;古代中国的长城修建,也离不开精心的规划和管理。

但这些早期的管理实践更多是基于经验和直觉,尚未形成系统的理论。

工业革命的到来,给管理带来了巨大的变革。

机器大生产取代了手工劳动,工厂制度逐渐兴起。

这时候,亚当·斯密提出了劳动分工理论,他认为通过分工可以提高劳动生产率。

这一理论为后来的管理思想奠定了基础。

到了 19 世纪末 20 世纪初,科学管理理论应运而生。

弗雷德里克·温斯洛·泰勒被公认为科学管理之父。

他通过对工作流程的细致研究和标准化,提出了一系列科学管理的原则和方法。

比如,他主张工作方法的标准化、工作时间的标准化以及工人的选择和培训。

泰勒的科学管理理论旨在提高生产效率,通过科学的方法来替代传统的经验管理。

与此同时,亨利·法约尔提出了一般管理理论。

他认为管理活动包含计划、组织、指挥、协调和控制这五大职能,并强调了管理原则的普遍性。

法约尔的理论不仅仅局限于生产管理,而是涵盖了更广泛的组织管理领域。

在 20 世纪 20 年代,人际关系学说的出现为管理理论带来了新的视角。

乔治·埃尔顿·梅奥通过霍桑实验发现,工人的行为不仅仅受到经济因素的影响,还受到社会和心理因素的作用。

这一发现促使管理者开始关注员工的需求和感受,重视人际关系在管理中的重要性。

二战之后,管理理论进入了现代管理阶段。

管理的领域不断拓展,出现了众多的学派和理论。

其中,管理过程学派强调管理是一个过程,通过对管理过程的研究来提高管理效率。

决策理论学派则认为管理的核心是决策,管理者需要在各种不确定性中做出正确的决策。

管理学理论的形成和发展发表日期:2004—2—16 文章作者:许激已浏览: 28782 次字体大小:[— +] 管理活动源远流长,人类进行有效的管理活动,已有数千年的历史,但从管理实践到形成一套比较完整的理论,则是一段漫长的历史发展过程.回顾管理学的形成与发展,了解管理先驱对管理理论和实践所作的贡献,以及管理活动的演变和历史,这对每个学习管理学的人来说都是必要的.一般来说,管理学形成之前可分成两个阶段:早期管理实践与管理思想阶段(从有了人类集体劳动开始到18世纪)和管理理论产生的萌芽阶段(从18世纪到19世纪末)。

从人类社会产生到18世纪,人类为了谋求生存自觉不自觉地进行着管理活动和管理的实践,其范围是极其广泛的,但是人们仅凭经验去管理,尚未对经验进行科学的抽象和概括,没有形成科学的管理理论。

早期的一些著名的管理实践和管理思想大都散见于埃及、中国、希腊、罗马和意大利等国的史籍和许多宗教文献之中。

18世纪到19世纪的工业革命使以机器为主的现代意义上的工厂成为现实,工厂以及公司的管理越来越突出,管理方面的问题越来越多地被涉及,管理学开始逐步形成。

这个时期的代表人物有亚当•斯密(Adam Smith 1723-1790)、大卫•李嘉图(1772—1823)等。

亚当•斯密是英国资产阶级古典政治经济学派创始人之一,他的代表作是《国富论》。

亚当•斯密发现,分工可以使劳动者从事某种专项操作,便于提高技术熟练程度,有利于推动生产工具的改革和技术进步,可以减少工种的变换,有利于劳动时间的节约,从而提出了分工理论。

大卫•李嘉图是英国资产阶级金融家,古典政治经济学的杰出代表者和完成者,1817年李嘉图的《政治经济学及赋税原理》一书出版在资产阶级经济学界产生了深远的影响。

管理学形成后又分为三个阶段:古典管理理论阶段(20世纪初到20世纪30年代行为科学学派出现前)、现代管理理论阶段(20世纪30年代到20世纪80年代,主要指行为科学学派及管理理论丛林阶段)和当代管理理论阶段(20世纪80年代至今)。

管理理论的形成和发展第一节资本主义早期的管理思想一、早期管理思想的产生管理思想来源于人类社会的管理实践。

在长期的管理实践中,由于社会化生产的发展需要,管理思想逐渐形成为系统的管理理论。

管理的实践由来已久,在古代埃及、中国、希腊和印度的文献中,就有对公共事业进行管理并取得辉煌成就的记载。

不过,那时的管理活动主要表现在处理事务,安排教会活动,指挥军事战役、治国施政方面。

18世纪末工业革命之后,工厂成为资本主义生产的主要方式,从而引起了对工厂如何进行管理的需要,早期的管理思想就是伴随着工厂制度的出现而形成的。

18世纪后期,英国及其他一些资本主义国家出现了产业革命。

产业革命是以机器大工业代替工场手工业的革命。

1769年机械师瓦特发明的蒸气机得到广泛采用,手工业的生产转变为机器的生产,工厂这一新的组织形式代替了以家庭为单位的手工作坊。

工厂制度的出现,要求对机器大工业的管理必须采用新的科学的方法,那种依靠个人的主观经验和臆断行事,显然不适应工业革命后工厂制度所代表的生产力发展的要求,因此,开始了对工厂管理的探索。

英国产业革命时期的理查德.阿克莱特于1769年和1771年设立的毛纺织厂可能就是世界上最早的工厂。

他们在连续生产、厂址选择、工厂纪律、劳动分工、机器、材料、人员和资本之间如何协调等方面都有创造。

1800年英国的索霍制造厂开始有了工作设计;按充分利用机器的要求进行的劳动分工和专业化;完善的工资支付办法;完善的记录和成本核算制等管理工作。

这一时期,尽管管理思想不够系统、全面,也没有形成专门的管理理论和学派,但由于工厂管理实践的结果,管理思想已得到相应的发展,这时,在西方特别在欧洲出现了一些早期管理思想家。

二、早期管理思想家及管理思想1.英国重商主义经济学家詹姆斯·斯图亚特在《政治经济学原理研究》一书中提出许多重要的管理思想,如实行刺激工资的思想、工作方法研究、管理人员与工人之间的分工等。

2.英国古典经济学家亚当·斯密以制针为例说明劳动分工的好处,这无疑对资本主义的经济管理具有重大意义。

第二章管理理论的形成和发展

教学重点:行为科学理论和现代管理理论的主要内容。

教学要求:

1、知道古典管理理论及中国古代管理思想的主要内容。

2、了解现代管理理论的主要论点,了解企业战略、企业文化、企业形象、知识

管理、学习性组织的主要内涵,了解中国现代的管理思想。

3、理解行为科学理论的主要内容

本章线索

(19世纪末以前) (19世纪末至20世纪初) (20世纪20至60年代)

早期管理思想 古典管理理论 行为科学理论

泰罗:科学管理 人际关系学说

法约尔:一般管理 行为科学

韦伯:行政管理

(20世纪60年代至现在) (20世纪70年代以后)

现代管理理论 管理理论创新

管理过程学派 企业战略

经验学派 企业文化

系统管理学派 学习型组织

决策理论学派 企业再造

管理科学学派

权变理论学派

第一节管理理论的萌芽

一、中国早期的管理思想

二、西方早期的管理思想

1、关于管理的职能:①关于管理人员的职能

②人事管理(罗伯特·欧文)

③关于组织职能

2、关于管理人员所具备的素质

3、关于动作和工时研究:亚当·斯密关于“制针厂”的例子

4、关于专业化和劳动分工:亚当·斯密和查尔斯·巴贝奇

第二节古典管理理论

管理复杂化

产业革命 规模大的厂出现 要求新的管理理论

(大机器体系、

人员多、素质不同)

经验管理 科学管理

一、泰罗的科学管理理论

(一)科学管理之父——泰罗

(二)科学管理理论的指导思想

(三)科学管理论的主要内容

“搬运铁块试验”、“铲掘试验”、“金属切削试验”

二、法约尔的一般管理理论

(一)经营管理之父——法约尔

(二)法约尔管理理论的内容

1、关于经营与管理的关系

经营包括:技术、商业、财务、会计、安全、管理六项活动,其中管理处于核心

地位。

2、关于管理的职能:计划、组织、指挥、协调、控制

2、关于管理的14条原则

三、韦伯的行政组织理论

(一)组织理论之父——马克斯·韦伯

(二)内容:1、权力的三种形态:理性-合法、传统、超凡

2、关于理想的行政组织体系

四、古典管理理论的系统化

第三节行为科学理论

古典管理理论 科学管理:摩登时代

(经济人假设) 一般管理

理想行政组织体系:理性经济人

工人对抗雇主

经济的发展 行为科学理论

经济危机 (社会人假设)

科学技术发展

工作动机、情绪、行为与工作的关系

一、梅奥及霍桑实验

(一)梅奥——人际关系学说创始人

(二)霍桑实验:工厂照明 继电器装配试验 谈话研究 观察试验

二、人际关系学说

三、行为科学理论

行为科学 广义:研究自然和社会环境中人的行为,如心理学、社会学等。

狭义:研究工作环境中个人和群体的行为,现称组织行为学。

目前,组织行为学按研究对象和涉及的范围分为三个层次:

(一)个体行为理论:研究需要、动机、激励、人性等问题

(二)团体行为理论:

研究团体目标、团体规模、团体规范及信息沟通等

(三)组织行为理论:

主要包括领导理论和组织变革、组织发展理论

第四节、现代管理理论

哈罗德·孔茨 1961.12《管理理论的丛林》、6个学派

1980 《再论管理理论的丛林》、10个学派

一、管理过程学派

(一)代表人物:

创始人是享利·法约尔

前期代表人物有厄威克、古利克

后期代表人物有孔茨、奥唐奈

(二)主要观点

无论是什么性质的组织,管理人员的职能是共同的。

二、经验学派

(一)代表人物:德鲁克《管理的实践》、戴尔《伟大的组织者》

(二)主要观点:通过分析经验(即指案例)来研究管理学问题

三、系统管理学派——综合各学派的理论

(一)代表人物:最早是巴纳德,后期有卡斯特和落森茨,二人合著《组织与管理:

系统与权变的方法》。

(二)主要思想:

1、组织是一个开放的社会技术系统,由目标和价值、结构、技术、社会心理、

管理等五个分系统组成。

2、以整个组织系统为研究管理的出发点,综合运用各个学派的知识,研究一切

主要分系统及其相互关系。

管理过程学派 结构系统管理系统

行为科学 社会心理系统 以往是分系统研究

管理科学学派 技术系统

四、决策理论学派

(一)代表人物:

赫伯特·西蒙、代表作《管理决策新科学》

(二)主要思想:

管理就是决策

五、管理科学学派

二战中调动军队、设备和发 战后用于 企业管理

展潜艇方面的技术 决策问题

主张:运用数学符号和公式进行计划决策和解决管理中的问题。

六、权变理论学派——试图综合各管理学派

主要观点:

1、组织管理没有绝对正确的方法

2、采用哪一种管理方法要视组织的实际情况和所处的环境而定

3、每个学派的理论和方法都是可取的

管理过程学派

行为科学学派 权变关系中

管理科学学派 的管理变量

系统管理学派

第五节管理理论新发展

一、企业战略

(一)发展过程

出现 盛行时期 战略管理时期

(20世纪60年代) (20世纪70年代) (20世纪80年代)

(二)战略管理的定义和内容

经营条件 一种或几种有 经营宗旨

外部环境 效的战略 和经营目标

内容:战略制定、战略实施、战略评价及控制

(三)企业战略的分类

二、企业文化

美国:理论发源地 艰苦奋斗的精神力量 日本自然条

日本:实践成功地 价值观:忠孝、智慧 件的劣势

企业文化:是企业在长期的生产经营和管理活动中创造的具有本企业特色的精神

文化和物质文化。

企业文化 ①企业精神:核心层,呈现观念形态的价值观等。

组的组成 ②制度文化:中间层,联系企业精神和物质文化。

③物质文化:外围层,呈现物质形态的厂容厂貌等。

企业文化的功能 ⑴导向作用(思想和行为)

⑵凝聚作用(员工)

⑶约束和辐射作用(员工行为)

三、学习型组织 1990美国麻省理工学院斯隆管理学院彼

世界变 要建立学 得·圣吉《第五项修炼——学习型组织的

化太快 习型组织 艺术和实务》

学习型组织的五项修炼:

1、系统思考:系统思考是为了看见事物的整体

2、超越自我:从整合全局的整体利益出发

3、改变心智模式: 分析问题 利用已有的心智模式

完善自己的 反思自己的心智模式 不客观

心智模式 探询他人的心智模式 改变心智模式

4、建立共同愿景:愿景指对未来的愿望、景象和意象。

5、团队学习:这是为了发展员工与团体的合作关系。

四、企业再造(业务流程重组BRP)

1993年迈克尔·海默和杰姆斯·钱皮合著《企业再造工程》,阐述了生产流

程、组织流程在企业决胜于市场竞争中的决定作用,

提出了应对市场的新方法——企业流程再造。

目的:增强企业竞争力,从生产流程上保证企业能以最小的成本、高质量的

产品和优质的服务赢得顾客。

方法:最大限度地减少对产品增值无实质作用的环节和过程,

建立起科学的组织结构和业务流程。