矿业城市转型模式的国际比较

- 格式:pdf

- 大小:102.04 KB

- 文档页数:4

矿产资源开发中的问题与可持续利用矿产资源是人类社会的宝贵财富,是人类发展的物质基础,是现代社会发展的重要保证。

随着我国经济的快速发展,对矿产需求日益增加,但对矿产资源的不合理利用带来了一系列环境、安全、资源浪费问题。

因此,为了高效、持续性开采利用,探讨问题产生原因及对策是十分必要的。

一、矿产资源开发存在的问题1、采矿次序混乱,资源浪费严重我国在矿业权的产权界定不明晰,导致了炒卖探矿权的现象屡见不鲜。

由于国有矿产资源“得来全不费工夫”,有的企业占着资源没有资金开发,就搞所谓的资源战略储备。

而非国有矿产虽有资金却没有资源开发,致使我国矿产资源的储采比过低。

还有的外资和中外合资企业占有着资源区核心块段,使得内资非国有矿产企业难以进入,加上管理机制滞后,矿业权出让信息不透明,导致资源纠纷不断。

目前,我国矿产资源的平均回采率与全球平均回采率相比仍然比较低。

一方面是“承包者”各自为政,追求眼前利益,掠夺式开采、采富弃贫,尾矿利用率低,严重破坏了资源与环境;另一方面,由于国有矿产资源是行政分配而来,缺乏保护性开采的压力。

很多矿山的矿种很杂,而“承包者”只集中开采主要矿种和提炼有价值的矿种,很多还含有矿石的尾矿就被弃而不用,造成了巨大的浪费。

2、生态环境遭破坏,地质灾害严重矿业的发展促进了经济和社会发展的同时,产生的“三废”给生态环境造成了严重的破坏,造成占用土地、环境污染、资源浪费及经济损失等一系列问题。

据国家环保部门统计,2000年我国各类固体工业废物累计存量达67亿吨,占地6.5万多平方千米,其中尾矿占1/3,并以每年排放5亿吨的速度增加。

因尾矿库坝堆放、维护不利等原因而造成的崩塌、泥石流等灾害发生多起,造成重大损失。

同时,尾矿的堆放容易导致环境地质问题:损毁土地,破坏植被;诱发滑坡,泥石流地质灾害;矿区环境污染等。

有些选矿场排出的废水中砷、镉、铅等严重超标,随着尾矿数量的不断增加,对坝体下游的人民生命财产潜在的威胁也随之加大。

大型国有煤炭企业转型的特征分析与实践探讨煤炭属于不可再生资源,煤炭企业是典型的不可再生资源型企业,在其资源枯竭后,如何生存和发展?这是人们普遍关注的一个问题,也是一个世界性的难题。

中国的大型煤炭企业还具有与一般企业不同的特性,多为计划经济时代建立的国有企业,随着市场经济改革的深入发展,同时要完成从计划经济向市场经济的转变。

因此,企业的转型面临产业转型和体制转换的双重困难,研究面临资源枯竭的大型国有煤炭企业转型具有重要的现实意义。

一、大型国有煤炭企业转型存在的困难和问题由于大型国有煤炭企业同时面临着资源危机及国企改革的双重压力,其转型道路必定存在着许多的困难和问题,其转型必定是一个十分艰巨而又曲折的过程。

1、存在的实际困难(1)国有大型煤炭企业多数开采时间较长,历史包袱重。

一个特点就是离退休人员较多,还存在一大批工伤、工残、职业病患者及因工死亡职工家属等抚恤人员,企业办社会负担十分沉重。

(2)国有大型煤炭企业由于其规模较大,一方面矿区范围大,下属单位多,点多面广,且层次不同、发展不平衡;另一方面,职工人数多,职工动辄几千人,几万人,而且有许多职工家庭几代同矿,关系复杂。

另外,由于煤炭企业劳动力更新速度慢,相当多的职工年龄偏高,长期在矿井下超强度作业,身体素质也较差,分流安置难度大。

(3)大型国有煤炭企业大多是早期计划经济时代建立的、具有较长时间的计划经济背景,计划经济的痕迹深,长期以来习惯于国有企业的运营机制和管理制度。

职工观念比较落后,思想观念转变缓慢,改革的适应性不强。

(4)由于历史欠账较多,以及当前煤炭市场价格形成机制的不完善等原因,煤炭企业效益普遍不高,职工收入偏低。

另外随着近年来煤炭企业改革深化,下岗职工不断增多,很多职工家庭因此陷入贫困,大部分国有煤炭企业的脱贫任务相当繁重。

(5)煤炭开采属于技术层次较低的劳动密集型产业,大部分职工长期从事煤炭开采工作,劳动技能单一,技术素质差,岗位变化的适应能力较差,市场就业难度大。

收稿日期:2001-12-04作者简介:高强(1966-)男,陕西绥德人,青岛海洋大学管理学院副教授。

研究方向:区域经济。

日本美国城市化模式比较高 强(青岛海洋大学经贸学院, 山东 青岛 266071) 摘要:日本、美国城市化都经历了农业、农村为主,初始启动,加速成长,稳定发展等阶段。

两国快速的城市化既与其工业化、技术革命有关,也与其在农工关系、内外力作用、区域发展、工业布局等方面采取的政策有关。

通过美国、日本城市化比较,可以看出城市化是系统工程,只有通过各方努力,协调好各种关系,才能推动城市化快速健康地发展。

关键词:城市化;工业化;农业发展中图分类号:F291.1文献标识码:A 文章编号:1007-7685(2002)03-0041-06 一、日本城市化(一)日本城市化的阶段性日本城市化是伴随工业化发展起来的,开始于明治维新时期,其城市化经历了四个阶段:1、农业、农村为主的阶段。

明治维新前,日本还是一农业国,1868年,第一产业人数占日本就业人数的87.9%,第二产业只占4.1%。

2、逐渐转变为城市化的阶段。

随着经济发展,劳动力逐渐由第一产业向二、三产业转移,人口和经济向城市区域集中。

1920年,全国城镇人口的比重为18%,1940年为35%,1875-1939年期间农业劳动力年平均转移量为3.5万人,处于一种较低的转移水平。

之后,日本在二战中战败,大量劳动力被安排在农村,1950年城市化率为37%。

3、快速城市化阶段。

从1950年到1957年城市化水平从37%上升到76%,年均增长1.5个百分点。

1956—1973年是日本工业发展的黄金时期,这18年中工业生产增长8.6倍,平均每年增长13.6%,农业劳动力平均转移量达到创纪录的水平,每年转移42.9万,年平均转移递增率为3.6%。

4、稳定城市化阶段。

这一阶段城市人口达到饱和状态,1996年日本城市化水平为78%,仅比20年前高出2个百分点,人们开始从三大都市区向外迁移。

城市功能定位分析马凤鸣【摘要】城市的主导功能决定了城市的性质,城市的类型是一个历史概念,而非固定模式,随着城市的主导功能变化而变化.而目前有些城市的功能定位有些不符合实际,本文针对城市功能定位、体系划分,以及当前城市化面临的问题与特点进行了论述,并分析了城市化发展的方向与政策性选择.【期刊名称】《长春大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2012(022)001【总页数】3页(P24-26)【关键词】城市;城市化;城市功能;定位分析【作者】马凤鸣【作者单位】吉林建筑工程学院管理学院,长春130118【正文语种】中文【中图分类】F291.11.1 城市和城市化城市的定义有多种,《简明不列颠百科全书》指出:城市是一个相对永久性的高度组合起来的人口集中的地方,比城镇和村庄规模大,也更重要;《经济大辞典》(1992)指出:城市是人口集中、工商业比较发达的地区;《现代汉语大辞典》(1996)指出:城市是人口集中、工商业比较发达、居民以非农业人口为主的地区,通常是周围地区的政治、经济、文化中心;此外,《韦氏大词典》、《中国大百科全书》对城市的定义都有论述。

我国对于城市本质和特征的最权威的提法已写入了《中共中央关于经济体制改革的决定》之中,城市定义可以综述为:城市是国家经济、政治、科学技术和文化教育的中心,是现代工业和第三产业集中的地方,在国民经济和社会发展中起主导作用。

综上所述,关于城市的定义可以这样表达:现代的城市是一定地域范围内经济、政治和文化的中心,是现代工业和第三产业以及非农业人口集中的地方,在国民经济和社会发展中起着主导作用。

城市化是社会生产力变革所引起的人类生产方式、生活方式和居住方式改变的过程。

具体表现为:人口向城市转移;农业人口转化为非农业人口;农村地区逐步演化为城市地区;城镇数目不断增加;城市人口不断膨胀,用地不断扩大;城市基础设施不断提高;城市价值观和文化不断提高,并向农村推广。

1.2 城市功能城市功能指的是城市在国家或地区的政治、经济、文化生活中所承担的任务和作用,是城市生命力之所系。

云南社会主义学院学报 2012年第1期 NO.1,2012云南社会主义学院学报JO U R N A L O F Y U N N A N I N S T I T U T E O F S O C I A L I S M 276矿业文化与资源型城市转型的关系王天堂 赵敬成(淮北市委党校,安徽 淮北 235000)摘 要:资源型城市转型不仅是经济命题、社会命题,同时也是文化命题。

纵观古今中外,社会的文明进步总是与先进的文化思想、运动休戚相连。

在当代,文化产业作为第三产业中的新兴产业,在地方经济总量中占据了较大份额,文化已成为经济领域一个不可或缺的最具活力的因素。

毋庸置疑,随着矿业文化创新,必定成为资源型城市转型的主心骨、精气神、发动机。

文化兴,经济兴,文化领域的任一元素都将给经济发展带来深刻的影响。

关键词:矿业文化;资源型城市;城市转型 中图分类号:G270.7 文献标志码:A文章编号:1671-2811(2012)01-0276-2随着民族的产生和发展,文化具有民族性。

每一种社会形态都有与其相适应的文化,每一种文化都随着社会物质生产的发展而发展。

社会物质生产发展的连续性,决定文化的发展也具有连续性和历史继承性。

任何一种文化类型的产生,都离不开特定的自然条件和社会历史条件。

这就是特定自然地理环境下的物质生产方式和社会组织结构。

历史渊源、发展历程、地理和人文特质是体现一个地区文化的重要因素。

这些因素经过长时间的积淀,正在影响或已经影响了地区人民的思维和行为方式,从而形成了这个地区的特有价值观体系。

一、资源型城市转型是矿业文化创新的前提当资源型城市走进资源枯竭、面临经济下滑、大量失业和环境危机诸多矛盾时,许多资源型城市,都体验过“荷兰病”。

巨大的地下财富成就了无数城市的光荣和梦想,也留下了裸露的河山,满地的疮痍。

资源枯竭后,城市无非有三个结果:一是就地消亡,就像美国的很多鬼城;二是,整体迁移,像铜川县城那样;三是转型,这是我国大多数资源型城市最终的选择,也是资源型城市赖以生存和发展必然抉择。

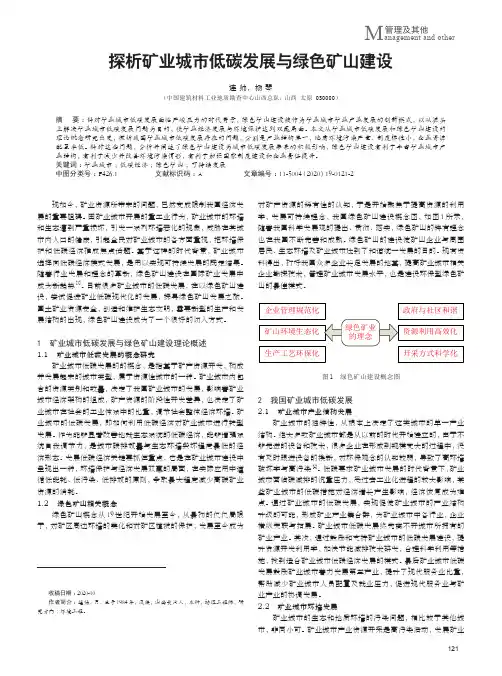

121管理及其他M anagement and other探析矿业城市低碳发展与绿色矿山建设连 帅,杨 琴(中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队,山西 太原 030000)摘 要:针对矿业城市低碳发展面临严峻压力的时代背景,绿色矿山建设被作为矿业城市矿业产业发展的创新模式,以从源头上解决矿业城市低碳发展问题为目的,使矿业经济发展与环境保护达到双赢局面。

本文从矿业城市低碳发展和绿色矿山建设的理论概念研究出发,探析我国矿业城市低碳发展存在的问题,分别是产业结构单一,地质环境污染严重,制度弹性小,企业资源配置率低。

针对这些问题,分析并阐述了绿色矿山建设为城市低碳发展带来的积极影响,绿色矿山建设有利于丰富矿业城市产业结构,有利于减少并改善环境污染情形,有利于加强国家制度建设和企业责任提升。

关键词:矿业城市;低碳经济;绿色矿山;可持续发展中图分类号:F426.1 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)19-0121-2收稿日期:2020-10作者简介:连帅,男,生于1984年,汉族,山西长治人,本科,助理工程师,研究方向:环境工程。

现如今,矿业资源所带来的问题,已然变成限制我国经济发展的重要阻碍。

因矿业城市开展的重工业行为,矿业城市的环境和生态遭到严重损坏,引发一系列环境恶化的现象,威胁在其城市内人口的健康,引起全民对矿业城市的各方面重视,把环境保护和低碳经济推成焦点话题。

基于这样的时代背景,矿业城市选择向低碳经济模式发展,是用以实现可持续发展的既定结果。

随着行业发展和理念的革新,绿色矿山建设在国际矿业发展中成为新趋势[1]。

目前很多矿业城市的低碳发展,在以绿色矿山建设,尝试促进矿业低碳现代化的发展,探寻绿色矿山发展之旅。

国土矿业资源安全,创造和维护生态文明,需要新型的生产和发展结构的出现,绿色矿山建设成为了一个很好的切入方式。

1 矿业城市低碳发展与绿色矿山建设理论概述1.1 矿业城市低碳发展的概念研究矿业城市低碳发展的的概念,是指基于矿产资源开发,构成并发展起来的城市类型,属于资源性城市的一种。

工业化战略的国际经验纵观国际上关于工业化的发展战略,综合考虑各国工业化的起始时间、国家经济体制、经济发展状况等因素,可将国际工业化发展战略概括为率先发展、赶超发展、中央计划以及新兴发展等四种类型英美等率先发展式工业化战略及特点英国作为世界上第一个工业化国家,其工业革命的进程是自发演进产生的,美国的工业化总体上也是依照英国这种工业化模式发展起来的。

这种模式一般被称为内生型工业化,是在已经相当发达的市场经济前提下发展起来的。

英国工业化战略的开始有以下几个先决条件和动因:第一,圈地运动和农业改良。

圈地运动使英国的土地所有权发生了根本性变革,改变了先前的农业经营方式和生产组织形式,实现了商品化的集约经营,大幅度提高了农业生产率和农业产量,而农业的跨越式发展则导致了对农业机械的需求结构升级,从而为工业的发展创造了巨大的市场;第二,劳动力剧增与政治体制变化。

英国人口的持续增长和农业生产率的提高,为工业制成品提供了丰富的廉价劳动力和广阔的国内市场,而靠工资生存的劳动力市场则形成了相对较低的工资报酬;此外英国国内所经历的一系列政治变革,使得适合市场经济进一步发展的组织和机构不断地建立起来。

国外殖民地的扩张,也为英国开拓了广阔的国际贸易市场,带来了丰富的廉价原材料。

第三,技术进步和经济结构的转变。

珍妮纺织机与蒸汽机的发明,拉开了英国产业革命序幕,各项机械设备的发明创造使英国工业的劳动生产率不断提高。

其中以纺织业为先导,带动了采矿业、冶金业等相关行业的发展,进而扩散到其他工业部门再延伸至交通运输部门,超额利润的追求使得英国的经济结构发生了较大变化,农业产值不断下降,而工业和贸易业及交通运输业的产值不断上升,逐渐占据了主导地位。

至此,英国开辟了世界上史无前例的工业化道路。

同时,其在工业化过程中所研发的各种机械设备和技术成果,都被后来者所利用,使它们也开始了自己的工业化进程。

综上,英国的工业化是伴随着社会经济、政治、文化等各方面变化而实现的经济社会的现代化,是一种自发演进的过程。

2025届普通高等学校招生全国统一考试高二联考(答案在最后)地理(A)全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

下图为我国2024年1月1日的日出线(图示时间均为北京时间)。

据此完成1~3题。

1.2024年1月1日我国最早日出的海区在()A.渤海B.黄海C.东海D.南海2.此日河南省郑州市某学校(34°N,113.5°E)的昼长最接近()A.6小时B.8小时C.10小时D.12小时3.某登山者在珠穆朗玛峰峰顶能看到日出,则该日的日出时刻比图中对应的时间要()A.早些B.晚些C.不确定D.不能推出2023年12月18日23时59分,正值繁星满天,甘肃省临夏州积石山县发生6.2级地震,震源深度为10千米。

本次地震为逆断层型地震。

在断层中,断裂面之上的是上盘,之下的是下盘;上盘相对下降是正断层,上盘相对上升是逆断层(见下图)。

据此完成4~5题。

4.与相同震级的正断层型地震相比,积石山地震断层受力状况和造成的破坏程度分别是()A.挤压大B.挤压小C.拉张大D.拉张小5.积石山地震易诱发的地质灾害有()①泥石流②滑坡③崩塌④火山喷发A.①②B.②③C.①④D.③④长江沿线有许多特殊的聚落。

水上簰居就是把竹子或木材平摆着编扎在一起,在上面用竹木搭建房屋并生活、居住。

古人描述为“连排入江住,竹瓦三尺庐”“忽睹竹木筏,连数十家,妇稚鸡犬相望,亦有豆棚瓜蔓之属……”。

筑堤围坑就是在河中围坑建堤,并在中建造房屋,形成聚落。

采煤塌陷区复垦与再生利用研究:国内外研究进展与发展趋势马立强【摘要】针对我国采煤塌陷区的发展现状和治理的重要意义,对国内外采煤塌陷区复垦与再生利用的研究现状做了总结和梳理。

由于国内外人口与土地关系的不同,在采煤塌陷区的治理思路方面存在诸多不同之处。

从技术角度、利用模式以及区域规划等三个维度对国外采煤塌陷区的再生利用研究现状做了梳理;从再生利用指导思想、景观重建以及利用模式三个维度对我国采煤塌陷区的复垦与再生利用研究做了归纳总结。

在此基础上,对我国采煤塌陷区复垦与再生利用研究的下一步动向做出了理论预测。

%Aiming at the current situation of the development of the coal mining subsidence area and the significance of the management, summing up and carding the current research at home and abroad of reclamation and recycling coal mining subsidence area. Because the relationship between population and land at home and abroad is different, there are many different places in management in the coal mining subsidence area. Combing foreign coal mining subsidence area of recycling research status from a technical perspective, the use of model and the regional planning; summarized research of the reclamation and recycling of coal mining subsidence area of our country from recycling guiding ideology, landscape reconstruction and the use of three dimension model. On this basis, made the theory predicts on reclamation and recycling of coal mining subsidence area our country.【期刊名称】《中国林业经济》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】4页(P47-50)【关键词】塌陷区;土地复垦;土地再生利用【作者】马立强【作者单位】山东工商学院工程学院,山东烟台264005; 东北林业大学经济管理学院,哈尔滨150040【正文语种】中文【中图分类】F323.211我国的煤炭资源储量和开采量虽然都比较大,但是开采方式单一,地下井工开采约占整个煤炭产量的96%[1]。

【国际比较】[收稿日期]2003-12-11[作者简介]孙雅静,渤海大学区域经济研究中心副主任。

专业领域:区域经济学。

[摘要]矿业城市是依托不可再生资源开发而发展起来的城市,矿业产业是矿业城市的主导或支柱产业。

由于矿业产业自身发展的阶段性特征,矿业城市转型是不可避免的。

也是矿业城市可持续发展的关键所在。

矿业城市的产业转型是一个世界性的问题,本文通过对美国、加拿大、澳大利亚、日本、欧盟、苏联等国矿业城市产业转型的比较研究,提出了我国矿业城市产业转型可资借鉴的对策建议。

[关键词]矿业城市 产业转型 国际比较[中图分类号]F299.3/.7 [文献标识码]A [文章编号]1004-6623(2004)01-0096-04矿业城市转型模式的国际比较矿业城市的产生、发展、繁荣、衰败,有其自身的规律。

矿业城市是矿业产业支撑的,因而矿业城市的发展轨迹一般与矿业产业的发展同步,这是国内外矿业城市发展道路的一个共性。

发达国家和发展中国家的矿业城市都曾面临过资源枯竭而带来的产业转型问题,尽管不同国家采取了不同的转型模式,但不外乎政府、市场、以及非制度因素三种力量或单独起作用,或互相组合所促成的转型模式。

由于各国情况不同,选择转型的时机与模式不同,转型的效果也不一样。

据中国矿业城市资源库提供的数据显示,我国目前有矿业城市(镇)426座,矿业城镇人口31084万人。

根据矿产开发程度和发展阶段,我国426座矿业城市中,有82个处于成长期(发展期),占矿业城市总数的19.2%;鼎盛期的(成熟期)290个,占总数的68.1%;处在下降期(转型期)54个,占总数的12.7%。

分析研究国外矿业城市转型的模式和经验,对寻找我国矿业城市转型的最佳路径具有借鉴意义。

国外矿业城市转型模式评介一、美国、加拿大、澳大利亚三国的转型模式美、加、澳三国都是资源富国。

无论是资源的种类、绝对含量,还是人均资源占有量,均世界前列。

三国的矿业城市主要是煤铁矿区和石油产区,一般规模较小,只有几千人到几万人的规模,转型难度较小。

美、加、澳三国的矿业企业绝大多数是私人企业,政府主要通过财政和金融手段对经济进行控制,很少直接干预企业经营。

因此在处理矿业城市产业转型的问题上,主要由企业自主决定何时进入,何时退出,如何退出。

政府主要解决矿业企业迁移后留下的人员安置问题。

于美、加、澳都是移民国家,人们对于迁移习以为常,绝大部分的居民都能顺利迁移到适合发展的城市。

因此美、加、澳的矿业城市就出现了两种截然相反的前途:一种是如美国西部由于资源开发殆尽、人去城空而形成的“鬼城”,另一种就是类似休斯敦和洛杉矶这样的综合型城市。

这都是市场自由选择的结果。

三国矿业城市的转型,虽是市场选择的结果,但这些国家政府还是采取了一些政策。

只是不起主导作用而已。

短期政策如利用财政支持和社会福利保障而采取的紧急救援,使经济危机比较平稳的过渡;长期政策则是针对矿产开采不稳定社会结构循环本质而定的 。

根据有关资料介绍,上述三国所采取的 措施孙雅静(渤海大学区域经济研究中心,辽宁 锦州 121000)2004年2月第1期 总第112期February .2004No.1 Total No.112开放导报China Opening Herald大致有以下几条:1.建立预警系统预警系统是指提前公布公司的计划,给公司、地方政府、工人及其家庭留出足够的时间来逐步有序地关闭工厂或是放弃一个矿区城市。

加拿大法律规定的预警时间是2~4个月。

这可以避免工人惊慌失措。

2.紧急经济援助、再培训、搬迁及工作分享策略紧急救援可持续半年到一年,帮助工人渡过最初难关,直到找到工作为止;再培训可以提高工人在新兴产业中的就业机会;搬迁到其它地区以渡过暂时困难;工作分享可以降低不稳定性,减少社会不安定因素。

3.建立社区赔偿基金和专项保险机制。

由政府、公司、工会组织注入社区基金,作为危机时期的补救来源。

同时建立一个社区委员会负责审查并发放资助。

4.经济基础多样化和地方购买。

要保障一个地区长期发展和繁荣,扩张经济基础、实现经济基础多样化是唯一的选择。

地方购买可产生附带扩散效应,扩大地方就业和 服务功能,将经济乘数留在当地。

5.实施区域规划,建立结构联系在北美有中心城市资源区的概念。

大型人口中心的外围依次是:无人居住带、移动性城镇地带、长期通勤地带。

这三个地带构成中心城市资源区。

在工地上有最必须的建筑,平房即可。

中心城市是周末娱乐和购物的场所,集中力量建设好。

这样中心城市资源区资源的 枯竭只会导致就业结构的转移,而不是经济上的不稳定或城镇的消失。

二、日本、欧盟资源产业转型模式日本是矿产资源缺乏的国家。

国土面积狭小,这就决定了日本对矿业城市产业的重视。

日本的矿业产业主要是煤炭产业。

1961~1991年,日本政府先后制定了9次煤炭政策。

1961年,规划了产煤地域,并制定了煤炭政策和相关法律。

从第一次煤炭政策到第七次煤炭政策,日本政府一直认为,煤炭产业应该维持一定的生产规模。

日本政府为之付出了总计达2500亿日元的国债,但结果却不尽人如意。

到了20世纪70年代,日本煤炭产量由5000万吨水平下降到1000多万吨。

因此在第八次和第九次煤炭政策中,日本政府开始注意煤炭产业的转型,决定在分阶段逐步减少国内煤炭产量,向进口煤炭转变的同时,通过支持产煤地域基础设施建设,扶持大型项目建立,发展替代产业等措施,寻求煤炭产区经济结构多元化,实现产煤地域的振兴。

在日本矿业城市转型过程中,政府的作用是非常重要的。

三、欧盟矿业城市转型模式欧盟国家矿业城市的特点是:政府在矿业城市转型过程中发挥主导作用。

由于工业化进程较早,自然资源大规模开发的历史长、程度深,生产成本高;法国洛林地区和德国的鲁尔地区是典型的煤铁基地和重工业区,曾经是当地的骄傲,但原有的以煤炭、钢铁、煤化工、重型机械等为主的单一的重型工业经济结构日益显露弊端。

联邦及当地成立了专门的委员会负责产业转型,制定了一系列的措施,并投入重资支持产业转型。

诸如用高技术改造矿业产业,发展新兴的替代产业,通过职业培训和个人创业等方式帮助下岗人员再就业等。

以德国鲁尔区为例,联邦和州政府对矿区实施一项三年期的特殊政策,一是通过德国联邦协调银行提供9亿马克的低息贷款,二是每创造一个就业岗位,就给企业5万马克;三是工人转岗培训费完全由政府支付。

四、苏联和委内瑞拉矿业城市的停滞和衰败前苏联巴库作为城市也是随着石油的开采而迅速发展起来的。

巴库油田的开发始于19世纪下半叶,其累计原始探明储量15亿吨。

20世纪初,成为高加索最为重要的经济中心和全苏的石油基地。

1904年,巴库油田产量达到了顶峰,产量占全苏的 71.5%。

但是由于巴库地区在鼎盛时期只建立了石油加工,而没有发展多元化产业,50年代以后,随着石油储量的枯竭,产量迅速下降,依赖石油的石油加工业也开始萎缩,城市的发展速度大大减缓。

后来的 伏尔加-乌拉尔油田的开发和发现使得巴库的资源危机变得更加严重,作为高加索工业中心的地位逐渐被第比利斯所取代。

只是由于过去积累形成的包括炼油基础和百万人口的都市区在内的庞大的经济基础,方便的 水路运输和身为阿塞拜疆共和国的首府地位,才保持住了占苏联10%左右的原油加工能力和仅次于乌法和古比雪夫的全苏第三大炼油厂。

巴库处于维持缓慢增长的停滞状态。

委内瑞拉的波力瓦尔油田,座落在马拉开波湖东岸,发现于1917年,由拉克尼立、巴查克罗、蒂亚湖阿纳、卡尔马斯等若干大油田组成。

1976年顶峰时,石油产量高达14925吨,此后产量急剧下降,1986年跌至6082吨,玻利瓦尔油田除了开采石油外,其他产业没有形成。

油田区基本上没有发育为城市,只是形成了一些为矿区服务的地方型商业中心,最大的一个市镇是卡尔马斯。

这种完全依赖于石油采掘业的 城镇,只能随着石油业的衰退而萎缩。

综上所述,美、加、澳三国可以概括为市场选择为主导的模式。

这与其资源丰富、地广人稀的自然环境有关。

同时由于三国的矿业产业完全依赖于市场经济,因而,矿业产业自发转型也实施较早,因此困难较小。

日本和欧盟的转型是政府主导型的转型模式。

这与二者地域狭小,人口稠密有关,没有足够的国土及矿产接续资源消化转型的产业和人员,加上转型都是在资源接近枯竭或者为其他能源所替代的情况下进行的,一方面,矿业城市不能放弃,另一方面,矿业城市靠自身、靠市场来调节,城市只会枯萎,不可能实现转型。

因此,日本和欧盟都采取了政府主导的转型模式。

前苏联、委内瑞拉应该是自由放任的模式,因为几乎没有采取什么转型的措施,前苏联是计划经济体制,如果转型政府不参与,矿业城市只能停滞发展。

无论是政府主导型模式还是市场主导型模式,矿业产业转型的途径无非是两大类,一类是围绕着矿业产业,做其产业链的后侧和旁侧延伸。

比如以煤矿为主要矿业产业可以发展以煤为中心的炼焦、煤化工等产业,增加产品的科技含量,提高产品的附加值。

还有一种发展利用煤做原料或燃料的旁侧产业,如:火力发电、金属冶炼等。

另一类是撇开矿业产业,从城市整体发展目标出发,利用主业进行资本原始积累,投资兴办新的企业,这类企业看好的是发展前景和市场潜力,与资源没多大联系。

这两类转型的途径应该说各有其特点,有合理的地方。

但由于运用的方式和阶段不同效果各异。

对矿业城市转型模式的深入研究,必将对我国处在不同发展阶段的矿业城市转型有很多启示。

对我国矿业城市转型的启示一、对矿业发展周期的认识从矿业城市的发展历程看,矿业城市表现出比较鲜明的阶段性。

即经历勘探开发、建设、兴盛、停滞直至衰落。

正如美国地质学家胡贝特概括的,一般矿业生命周期分成四个阶段:第一阶段:预备期。

资源开发前准备阶段。

第二阶段:成长期。

全面投产到达到设计规模阶段。

第三阶段:成熟期。

生产达到设计规模阶段后继续发展,利用主导产业的前向后向和旁侧的联系发展相关联的产业,矿产综合区域发展程度逐步提高,规模逐步扩大。

第四阶段:转型期。

以矿业为主体的产业地位下降,如果有新的产业兴起,矿产区域的性质功能转变,一般演变为综合性工商业中心城市。

没有新的产业兴起,城市开始衰退、消失。

胡贝特的这段关于矿业城市的一般发展规律论述,应该说是具有普遍性的,但他只揭示了矿业城市资源开发周期的特点,而没有兼顾到科技进步、经济社会的发展给矿业城市带来的冲击,也没有考虑到不同经济体制下,矿业城市发展周期及替代模式的不同。

应该说任何矿业型城市的第一、二阶段都没有明显的差别,只是计划经济和市场经济条件下开发矿产的投资主体不同,建成的速度不一,但总体差别不大。

但后两个阶段就显示出明显的差别。

二、产业转型与产业发展阶段的关系不同的发展阶段可以采取的方法是不同的。

在第一阶段,城市建立之初,矿业产业作为城市的支撑是毫无疑义的。

当城市随着矿业产业的发展而建立起来以后,矿业产业基本进入第二阶段,在这一阶段,矿业城市应该考虑产业转型了,首先应该走前文所提到的第一类发展模式,即在完善以矿业为核心的产业链上发展多元产业。