苏联各时期领导人

- 格式:ppt

- 大小:1.44 MB

- 文档页数:14

苏联的发展历程苏联,全称为苏维埃社会主义共和国联盟(Union of Soviet Socialist Republics),是20世纪初至1991年存在的一个国家实体。

苏联的发展历程可以分为以下几个阶段:俄国革命与苏维埃时期、斯大林时期、赫鲁晓夫时期、勃列日涅夫时期和戈尔巴乔夫时期。

1. 俄国革命与苏维埃时期(1917-1922年)1917年俄国爆发了十月革命,推翻了沙皇制度,建立了世界上第一个社会主义国家苏维埃俄国。

在这一时期,苏维埃俄国经历了内战和外部干涉,但仍然成功地保卫了革命成果。

2. 斯大林时期(1922-1953年)1922年,苏维埃俄国改名为苏维埃社会主义共和国联盟,即苏联。

斯大林成为苏联的领导人,实行了一系列的经济和政治措施,包括五年计划、集体化运动和大清洗等。

这一时期苏联经济取得了快速发展,但也伴有着大规模的政治迫害和人为饥荒。

3. 赫鲁晓夫时期(1953-1964年)斯大林去世后,赫鲁晓夫成为苏联的最高领导人。

他提出了一系列的改革措施,试图改善苏联的经济和政治状况。

这一时期苏联进行了一系列的农村和城市改革,但改革的效果并不显著。

4. 勃列日涅夫时期(1964-1982年)赫鲁晓夫被勃列日涅夫取代后,苏联继续进行经济和政治改革。

勃列日涅夫提出了“和平共处”和“有限主权”的理念,试图改善苏联与西方国家的关系。

然而,苏联经济的问题仍然没有得到有效解决。

5. 戈尔巴乔夫时期(1982-1991年)戈尔巴乔夫成为苏联的最高领导人后,推行了一系列的改革措施,包括“开放政策”和“重建”。

这些改革试图解决苏联经济和政治的问题,但却引起了苏联各个共和国的民族矛盾和政治动荡。

最终,苏联在1991年解体,成为独立的国家。

总结起来,苏联的发展历程经历了革命与战争、经济与政治改革的不同阶段。

虽然苏联在经济和科技领域取得了一定的成就,但也面临着诸多的问题和挑战。

苏联的解体标志着社会主义实验的结束,对世界格局和国际关系产生了重大影响。

俄罗斯人眼里的苏俄历届领导人发表于 2009-05-05 09:20:32 类别:纵横四海俄罗斯人眼里的苏俄历届领导人:俄罗斯为何反感戈尔巴乔夫?李奉先文“人世几回伤往事,山形依旧枕寒流”,用这句话来形容俄罗斯人目前的心境是再恰当不过的了。

在当前经济危机情势下,俄罗斯民众的心情很堵很难受。

据《真理报》反映:从去年的俄格交恶到前不久的俄乌纠纷,从全球金融危机的深化到俄罗斯经济和政治局势地的剧烈波动,俄罗斯人在不停地追问:“我们的国力究竟有多强?我们的国力还能支撑多久?”也许,对俄罗斯普通民众看来,这是个充满危险的时期。

而对于西方世界来说,经济危机如果继续延续下去,他们可能将失去俄罗斯,西方一度希望把俄罗斯拉拢到自己的阵营中,这样的希望似乎正在幻灭。

针对金融危机之后的反西方情绪,2009年4月15—28日,尤里•列瓦达分析中心在俄罗斯46个地区的128个居民点对2600名俄罗斯人进行了有代表性的问卷调查。

调查者发现俄罗斯人反美国人数由1995年4月的25%、2000年4月的39%(当时因南联盟战争刚结束不久)、2005年4月的32%上升到如今的56%!反美,他们必然怀念前苏联时期的辉煌岁月。

本文,特根据最新信息来源来重点分析俄罗斯人是如何为的自己国家的历届领导人打分的。

1.关于列宁:列宁的学说和魅力仍然吸引着俄罗斯人同样在2009年4月15—28日,尤里•列瓦达分析中心针对“你最怀念哪位苏联时代的领袖人物”对俄罗斯人进行问卷调查,显示出:有45%的人选择了列宁;其次是安德罗波夫,有33%的支持率。

一位普通市民说:“列宁的学说和魅力仍然吸引着后来人。

以俄共为主的俄罗斯左翼力量仍然把列宁视为自己的领袖和精神象征。

”至于安德罗波夫人气上升的原因,则是他在执政时期,使国家凝聚力空前强大,有关他的话题,稍后再叙。

说到列宁,包括对列宁存在异议的戈尔巴乔夫都承认,“上世纪20年代的新经济政策是列宁在俄国试行社会民主主义的初次尝试,在社会分配严重两极分化的今天,普通百姓更加怀念社会主义时代的福利。

苏联领导人列宁的历史故事1917年的俄罗斯,是一个处于政治动荡和社会混乱中的国家。

在这个时期,一个伟大的领导人崛起,他就是弗拉基米尔·伊里奇·列宁,苏联共产党的创始人和首任领导人。

列宁的历史故事,不仅仅是一个人的成长和奋斗,更是一场彻底改变了俄罗斯历史进程的革命。

一、列宁的早年经历弗拉基米尔·列宁于1870年出生在一个中产阶级家庭中。

他的父亲是一位学者,母亲则是一位教育家。

这个家庭环境培养了列宁的卓越才华和对知识的渴望。

在他年少时,列宁对马克思主义思想产生了浓厚的兴趣。

他在观察到农民和工人阶级的困境后,决定将自己的一生献给推翻压迫和剥削的斗争。

于是,他投身于马克思主义运动,开始了他的政治活动之路。

二、列宁的斗争与革命列宁在斗争和革命中展现出非凡的领导能力和坚定的决心。

他毫不畏惧地面对当时沙皇专制政权的镇压,积极组织党派,宣传共产主义思想。

1905年,俄罗斯爆发了一场大规模的革命浪潮,列宁看到了向社会主义过渡的机会。

他积极推动工人罢工运动,并在革命的高潮中发表了《祖国的命运》等一系列重要著作。

虽然这次革命最终未能成功,但列宁成功地将共产主义思想深入人心。

三、十月革命:苏联的诞生1917年10月,列宁领导的布尔什维克党发动了一场决定性的政变,推翻了临时政府,取得了俄罗斯革命的胜利。

这一事件被后世称为“十月革命”。

在新的政权掌握之后,列宁开始了一系列改革以实现社会主义建设。

他实行了土地革命,将土地重新分配给农民,解决了农民的土地问题。

他也推动了国有化运动,把工厂和企业转为国有,以消除私有制度下的剥削关系。

四、列宁对世界的影响列宁的思想和行动不仅仅改变了俄罗斯,也对世界产生了深远的影响。

他的革命思想鼓舞了全世界的工人阶级,激励了其他国家的革命斗争。

此外,列宁的理论和实践成果,为全球社会主义和共产主义运动提供了重要的理论基础。

他的著作《国家与革命》等成为了共产主义运动的经典文献。

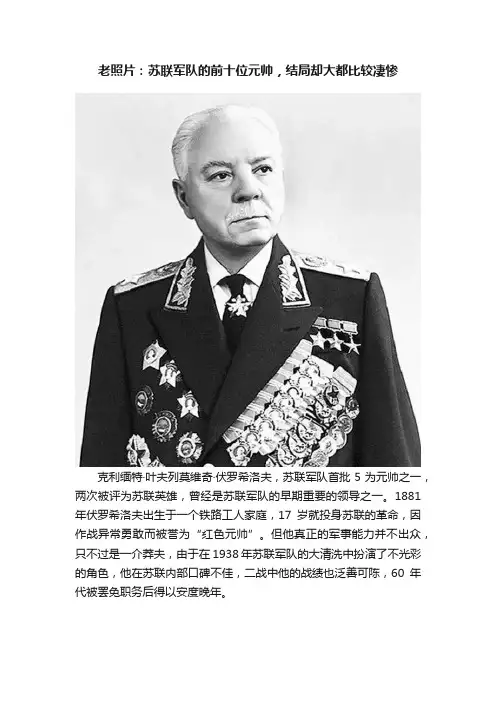

老照片:苏联军队的前十位元帅,结局却大都比较凄惨克利缅特·叶夫列莫维奇·伏罗希洛夫,苏联军队首批5为元帅之一,两次被评为苏联英雄,曾经是苏联军队的早期重要的领导之一。

1881年伏罗希洛夫出生于一个铁路工人家庭,17岁就投身苏联的革命,因作战异常勇敢而被誉为“红色元帅”。

但他真正的军事能力并不出众,只不过是一介莽夫,由于在1938年苏联军队的大清洗中扮演了不光彩的角色,他在苏联内部口碑不佳,二战中他的战绩也泛善可陈,60年代被罢免职务后得以安度晚年。

瓦西里·康斯坦丁诺维奇·布柳赫尔,号称“远东军魂”,是苏联1935年首批元帅之一,曾以加伦为化名担任中国的国民革命军军事总顾问,参加中国大革命和北伐,可以说跟中国颇有渊源。

在首批五大元帅中,他的能力和成就数一数二,在远东让日军难越雷池半步。

可惜在1938年,时年48岁的他被秘密处决,没能在二战中发挥作用,1956年布柳赫尔被恢复了名誉。

谢苗·米哈伊洛维奇·布琼尼,出生于贫农家庭的布琼尼是苏联首批五大元帅中唯一一位幸运儿,他曾参加过包括两次世界大战在内的四次大战争,一生与苏联军事历史有着密不可分的联系。

还曾在1941年进行红场阅兵,代表最高统帅部检阅部队。

二战结束后。

担任苏联农业部副部长,专管养马业,一直到1973年去世,一生可谓顺风顺水。

米哈伊尔·尼古拉耶维奇·图哈切夫斯基,有“红色拿破仑”之称,在苏联首批元帅中,他是唯一一位出身贵族的人,他自幼勤奋好学,兴趣广泛,对军事有着天生的才能,是五大元帅中能力和布柳赫尔不相上下的一位,作为军事天才和战略家,早在1936年他就建议制定苏联遭到德国进攻时积极反击的方法和手段,很有远见卓识。

只可惜在1938年的苏军内部清洗中,出身贵族的他被秘密处决,直到1956年才恢复名誉。

亚历山大·伊里奇·叶戈罗夫,苏联首批5大元帅之一。

高考历史苏联知识点苏联,全称为苏维埃社会主义共和国联盟(Union of Soviet Socialist Republics,简称USSR),是20世纪最重要的政治和经济实体之一。

苏联成立于1922年,是世界上第一个由无产阶级领导的社会主义国家。

在高考历史考试中,苏联是一个重要的考点,下面将会介绍高考历史中常见的苏联知识点。

1. 苏联的早期发展(1922-1945)1922年,由俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和高加索四个苏维埃社会主义共和国联合组成了苏联。

在此后的几十年中,苏联经历了一系列的政治和经济变革。

其中最重要的事件之一是斯大林的统治。

斯大林执掌权力,进行了一系列集体化和大规模农业工业化的政策,这导致了大饥荒和数百万人的死亡。

此外,苏联还在第二次世界大战中扮演了重要角色,打败了纳粹德国。

2. 苏联的冷战时期(1945-1991)二战结束后,苏联和美国成为了两个超级大国。

冷战时期,苏联与美国之间展开了一场长达几十年的对抗。

这一时期,苏联试图通过军事和意识形态上的竞争来扩展共产主义的影响力。

苏联还成立了华沙条约组织,同其他社会主义国家建立了亲密关系。

然而,此时的苏联面临着包括经济衰退和政治动荡在内的内外压力。

3. 苏联的解体(1991年)1991年,苏联解体,成为15个独立国家。

解体的原因是多方面的,包括经济困难、民族矛盾、政治腐败和民主要求的增加等。

苏联的解体不仅对当时的国际局势产生了重大影响,也对后来的世界格局产生了深远的影响。

4. 苏联领导人在苏联的历史中,有许多重要的领导人对国家产生了极大的影响。

除了前文提到的斯大林外,还有列宁、赫鲁晓夫和戈尔巴乔夫等。

这些领导人的政策和决策塑造了苏联的命运,也对全球政治格局产生了深远的影响。

5. 苏联的社会主义建设苏联建立了一个以社会主义为基础的国家体制。

在社会主义建设中,苏联实行了全面的国有化和计划经济。

他们通过国家控制的农业集体化和工业化政策来促进国家的发展。

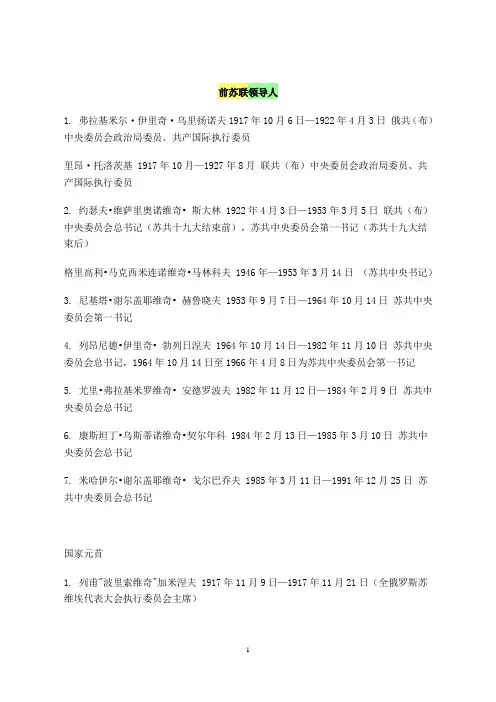

前苏联领导人1. 弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫1917年10月6日—1922年4月3日俄共(布)中央委员会政治局委员、共产国际执行委员里昂·托洛茨基 1917年10月—1927年8月联共(布)中央委员会政治局委员、共产国际执行委员2. 约瑟夫•维萨里奥诺维奇• 斯大林 1922年4月3日—1953年3月5日联共(布)中央委员会总书记(苏共十九大结束前),苏共中央委员会第一书记(苏共十九大结束后)格里高利•马克西米连诺维奇•马林科夫 1946年—1953年3月14日(苏共中央书记)3. 尼基塔•谢尔盖耶维奇• 赫鲁晓夫 1953年9月7日—1964年10月14日苏共中央委员会第一书记4. 列昂尼德•伊里奇• 勃列日涅夫 1964年10月14日—1982年11月10日苏共中央委员会总书记,1964年10月14日至1966年4月8日为苏共中央委员会第一书记5. 尤里•弗拉基米罗维奇• 安德罗波夫 1982年11月12日—1984年2月9日苏共中央委员会总书记6. 康斯坦丁•乌斯蒂诺维奇•契尔年科 1984年2月13日—1985年3月10日苏共中央委员会总书记7. 米哈伊尔•谢尔盖耶维奇• 戈尔巴乔夫 1985年3月11日—1991年12月25日苏共中央委员会总书记国家元首1. 列甫"波里索维奇"加米涅夫 1917年11月9日—1917年11月21日(全俄罗斯苏维埃代表大会执行委员会主席)2. 雅科夫•米哈伊洛维奇•斯维尔德洛夫1917年11月21日—1919年3月16日(全俄罗斯苏维埃代表大会执行委员会主席)3. 米哈伊尔•费奥多罗维奇•弗拉基米尔斯基 1919年3月16日—1919年3月30日(全俄罗斯苏维埃代表大会执行委员会主席)4. 米哈伊尔•伊万诺维奇•加里宁 1919年12月30日—1938年7月19日全俄罗斯苏维埃代表大会执行委员会主席,1922年12月30日至1938年1月12日为苏联苏维埃代表大会执行委员会主席,1938年1月17日至1946年5月9日为苏联最高苏维埃主席团主席5. 尼古拉•米哈伊洛维奇•什维尔尼克 1946年5月9日—1953年3月15日(苏联最高苏维埃主席团主席)6. 克莱门特•叶夫罗莫维奇• 伏罗希洛夫 1953年3月15日—1960年5月7日(苏联最高苏维埃主席团主席)7. 列昂尼德•伊里奇•勃列日涅夫 1960年5月7日—1964年7月5日(苏联最高苏维埃主席团主席)8. 阿纳斯塔斯"伊万诺维奇"米高扬 1964年7月5日—1965年12月9日(苏联最高苏维埃主席团主席)9. 尼古拉•维克托罗维奇•波德戈尔内 1965年12月9日—1977年6月16日(苏联最高苏维埃主席团主席)10.列昂尼德•伊里奇• 勃列日涅夫 1977年6月16日—1982年11月10日(苏联最高苏维埃主席团主席)11.瓦西里•瓦西里耶维奇•库兹涅佐夫 1982年11月10日—1983年6月16日(苏联最高苏维埃主席团主席)12.尤里•弗拉基米罗维奇• 安德罗波夫 1983年6月16日—1984年2月9日(苏联最高苏维埃主席团主席)13.瓦西里•瓦西里耶维奇•库兹涅佐夫 1984年2月9日—1984年4月11日(苏联最高苏维埃主席团主席)14.康斯坦丁•乌斯蒂诺维奇•契尔年科 1984年4月11日—1985年3月5日(苏联最高苏维埃主席团主席)15.瓦西里•瓦西里耶维奇•库兹涅佐夫 1985年3月5日—1985年7月27日(苏联最高苏维埃主席团主席)16.安德列•安德列耶维奇•葛罗米柯 1985年7月27日—1988年8月1日(苏联最高苏维埃主席团主席)17.米哈伊尔•谢尔盖耶维奇•戈尔巴乔夫 1988年8月1日—1989年5月25日(1989年5月25日至1990年3月15日为最高苏维埃主席,1990年3月15日至1991年12月25日为苏联总统)政府首脑弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫 1917年11月8日—1924年1月23日(人民委员会会议主席)阿列克谢•伊万诺维奇•李可夫 1924年1月23日—1930年12月19日(人民委员会会议主席)维亚切斯拉夫•米哈伊洛维奇•莫洛托夫 1930年12月19日—1941年5月6日(人民委员会会议主席)约瑟夫•维萨里奥诺维奇•斯大林 1941年5月6日—1946年3月19日(人民委员会会议主席,1946年3月19日至1953年3月5日为部长会议主席)格里高利•马克西米连诺维奇•马林科夫 1953年3月5日—1955年2月8日(部长会议主席)尼古拉•亚历山德罗维奇•布尔加宁 1955年2月8日—1958年3月27日(部长会议主席)尼基塔•谢尔盖耶维奇• 赫鲁晓夫 1958年3月27日—1964年10月15日(部长会议主席)阿列克谢•尼古拉耶维奇•柯西金 1964年10月15日—1980年10月23日(部长会议主席)尼古拉•亚历山德罗维奇•吉洪诺夫 1980年10月23日—1985年9月27日(部长会议主席)尼古拉•伊万诺维奇•雷日科夫 1985年9月27日—1991年1月14日(部长会议主席)瓦连京•谢尔盖耶维奇•帕夫洛夫 1991年1月14日—1991年8月24日(苏联总理)。

苏联史知识点苏联是20世纪最具影响力和颇具争议的国家之一。

它的成立和发展对于世界历史产生了深远的影响。

以下将重点介绍苏联的一些重要知识点。

一、十月革命和苏维埃政权的建立苏联的历史从1917年的十月革命开始。

这场革命由布尔什维克党领导,推翻了沙皇专制,建立了世界上第一个无产阶级专政的国家。

随后,苏维埃政权建立起来,实行了土地国有化、工业国有化等一系列社会主义措施。

二、列宁和斯大林时代列宁是苏联的创始人和第一任领导人。

他提出了一系列理论和政策,如“工人掌握政权”、“农业税收”等,为苏维埃社会主义的建设奠定了基础。

斯大林是苏联的第二任领导人,他在苏联发展了计划经济、集体农庄和重工业化等方面取得了巨大的成就,但也造成了一系列问题,如集体化引发的饥荒和政治迫害等。

三、苏联在二战中的作用苏联在第二次世界大战中起到了决定性的作用。

红军在反击德军侵略时表现出色,最终将纳粹德国逼入绝境。

苏联的胜利对于整个战争的结果起到了决定性的作用,也为苏联在国际舞台上赢得了声誉。

四、冷战与苏联的全球影响二战后,苏联与美国之间的意识形态对立逐渐演变成为冷战。

苏联与美国在军备竞赛、间谍战争和核武器威胁等方面展开了长期的较量。

苏联通过援助和干预,推动了一系列社会主义国家的建立,如东欧的人民民主国家和亚洲、非洲的解放运动,扩大了自己的全球影响力。

五、苏联解体与后苏联时期 1980年代末期,苏联内部出现了严重的政治、经济和社会问题。

1985年,戈尔巴乔夫上台,实行了一系列改革,试图挽救苏联的困境。

然而,这些改革引发了各种矛盾和不稳定,最终导致了苏联的解体。

1991年,苏联正式解散为独立国家联合体,标志着苏联的终结。

这些是苏联史中的一些重要知识点,它们反映了苏联的兴起、发展和最终解体的历程。

了解苏联史对于理解20世纪的国际关系和社会主义实践具有重要意义。

苏联发展史是指苏联(苏维埃社会主义共和国联盟)从建立到解体的历史过程。

以下是苏联发展史的主要时期和重要事件:

建立阶段(1917-1922年):

1917年十月革命:列宁领导的布尔什维克党推翻了沙皇制度,建立了苏维埃政权。

1918年成立苏联:苏维埃社会主义共和国联盟正式成立,标志着苏联的建立。

内战时期:苏联与白军势力进行了长期的内战,最终布尔什维克党取得了胜利。

新经济政策时期(1921-1928年):

新经济政策(NEP):列宁提出的经济政策,允许一定程度的私人经济活动,以促进经济的复苏和发展。

工业化进程:苏联开始进行工业化和现代化建设,发展重工业和农业集体化。

斯大林时代(1928-1953年):

五年计划:斯大林推行的经济计划,通过强制集体化和工业化,迅速推动苏联经济的发展。

大清洗运动:斯大林进行的政治镇压运动,清洗党内外的反对派人士,造成大量人员伤亡和政治恐怖。

后斯大林时期(1953-1985年):

赫鲁晓夫时期:赫鲁晓夫上台后推行了一系列的政治和经济改革,试图改善苏联社会和经济状况。

勃列日涅夫时期:勃列日涅夫接任苏联领导人,加强了国家安全和军事力量,同时面临经济困境和社会问题。

高加索战争和苏联解体(1985-1991年):

高加索战争:苏联遭遇了亚美尼亚与阿塞拜疆之间的冲突,以及其他苏联加盟共和国的独立要求和民族问题。

苏联解体:1991年苏联正式解体,各加盟共和国相继独立,标志着苏联的终结。

苏联的发展历程充满了战争、政治斗争、经济改革和社会变革。

它在20世纪的世界历史中具有重要的地位,对全球政治、经济和军事格局产生了深远影响。

俄国历代领导人引领着装新时尚从苏联开国元勋列宁、斯大林,到“解冻”和停滞时期的赫鲁晓夫、勃列日涅夫,再到改革阶段的戈尔巴乔夫和俄罗斯独立后的叶利钦、普京,苏、俄领导人不但掌握着国家前进的方向,同时也引领着政治精英和普通民众的穿戴时尚。

那么,他们在着装方面都有什么与众不同之处?俄罗斯媒体刊登文章对此作了回答。

列宁:便帽至今有人追捧列宁的着装是“无产阶级式”的,这与他世界无产阶级领袖的身份相称——简单的西装上衣、一成不变的坎肩和招牌式的便帽。

这种便帽后来成为布尔什维克胜利的象征,并且引领了当时的社会时尚。

在列宁之后,新生苏维埃政权的领导人中,几乎所有人都戴上了这种便帽。

唯一没有赶这个时髦是外交部长莫洛托夫,他选择了当时被认为是“资产阶级式”的礼帽。

这完全是出于外交工作中与外国同行会晤的需要——在那种场合戴着便帽也许并不是件愉快的事。

在列宁去世几十年后的当代俄罗斯,便帽早已不再是政治精英的时尚选择。

不过,有一位“政坛大佬”还是对它情有独钟,那就是“莫斯科之王”卢日科夫。

这位首都市长戴便帽的习惯几乎从未改变,无论是寒冷的冬季还是酷热的夏天。

因此,他的便帽种类繁多、花样无穷:有运动式的、有皮的、有毛的……这些帽子不全是卢日科夫本人买的,熟悉他着装喜好的朋友们经常送他。

由于“藏品”实在太多,摆在家里甚至都显拥挤,因此他有时不得不把帽子寄存起来。

当然,莫斯科市长有时也用便帽做些好事。

例如,他的一顶便帽曾在慈善拍卖活动中以13000美元拍出。

斯大林:高官跟着穿军装在斯大林接替列宁成为领导人后,苏维埃国家的社会及政治时尚随之改变。

斯大林一生与战斗紧密相连,这也造就了他对军装的喜爱,而红星大沿帽和翻领元帅服,为他增添了更多威严。

斯大林对帽子的要求很高,经常视其磨损程度订做新的。

而一旦试戴新帽后发现有什么不满,就会选择接着戴旧的。

斯大林从来不穿常见的西服上衣,他最喜欢穿的是带四个明兜的窄腰身英国弗伦奇式军上衣。

值得一提的是,首先引入这种上衣的并不是斯大林,而是俄国资产阶级临时政府首脑克伦斯基。

苏联的发展历程苏联,全称为苏维埃社会主义共和国联盟(Union of Soviet Socialist Republics),是20世纪世界上最重要的社会主义国家之一。

苏联的发展历程经历了从建国初期的难点困苦到后来的经济崛起和国际影响力的增强,最终走向解体的历程。

一、建国初期(1917-1924)苏联的发展源于1917年的十月革命,这场革命推翻了沙皇制度,建立了世界上第一个社会主义国家。

在这个时期,苏联经历了内战、经济危机和政治动荡。

列宁领导下的布尔什维克党采取了一系列的措施,包括土地国有化、工业国有化和农业集体化等,以推动国家的经济和社会发展。

二、斯大林时期(1924-1953)1924年,列宁去世后,斯大林成为苏联的领导人。

斯大林时期是苏联发展的关键时期,也是苏联历史上最具争议的时期之一。

在这个时期,苏联经历了工业化和农业集体化的进程。

苏联的工业生产迅速增长,成为世界上第二大经济体。

然而,农业集体化过程中浮现了严重的粮食短缺和大规模的饥荒,给苏联的经济和社会带来了巨大的压力。

三、后斯大林时期(1953-1985)斯大林去世后,苏联进入了后斯大林时期。

这个时期苏联的领导人发生了几次更迭,包括赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫等。

在这个时期,苏联继续推动工业化和科技发展,取得了一定的成就。

然而,苏联的经济增长逐渐放缓,社会主义制度的弊端也逐渐显现出来,导致了国内的不稳定和经济问题的加剧。

四、改革开放时期和解体(1985-1991)1985年,戈尔巴乔夫成为苏联的领导人,提出了一系列的改革措施,试图解决苏联面临的经济和政治问题。

这一时期被称为“改革开放时期”,主要包括经济改革、政治改革和外交政策调整等。

然而,改革过程中浮现了许多问题,包括经济混乱、民族矛盾和政治动荡等。

1991年,苏联最高苏维埃通过决议宣布苏联解体,苏联正式结束。

总结:苏联的发展历程经历了建国初期的难点时期、斯大林时期的经济崛起、后斯大林时期的经济放缓和改革开放时期的解体。

苏联的发展历程苏联,全称为苏维埃社会主义共和国联盟(Union of Soviet Socialist Republics),是20世纪世界上最大的社会主义国家之一。

苏联的发展历程可以分为以下几个阶段:一、俄国革命与苏维埃政权的建立(1917-1922年)苏联的历史起源于1917年的俄国十月革命,这场革命推翻了沙皇制度,建立了世界上第一个社会主义国家。

在革命胜利后,苏维埃政权迅速建立起来,列宁成为苏联的首任领导人。

在这个阶段,苏联面临着内外的敌人,包括内战、外国干涉以及经济困难等挑战。

二、新经济政策时期(1921-1928年)为了解决战争和经济困难,苏联实行了新经济政策(NEP),允许一定程度的私有经济和市场机制存在。

这一政策带来了经济的恢复和发展,但也引起了党内的争议。

1928年,斯大林上台后,苏联开始实行计划经济,加强国家对经济的控制。

三、斯大林时期(1928-1953年)斯大林时期是苏联的快速工业化和集体化时期。

苏联通过推行五年计划,大力发展重工业和农业集体化,取得了巨大的成就。

但同时也伴随着大规模的政治迫害和人为造成的饥荒,导致了数百万人的死亡。

四、苏联的二战胜利与冷战时期(1945-1991年)苏联在第二次世界大战中扮演了重要角色,并在1945年取得了对纳粹德国的胜利。

随后,苏联与美国之间的敌对关系逐渐升级,进入了冷战时期。

苏联在军事、科技、太空竞赛等方面与美国展开了激烈的竞争。

五、苏联解体(1991年)苏联在20世纪90年代初解体,成为俄罗斯联邦和其他独立国家。

解体的原因包括经济崩溃、民族矛盾、政治体制的失败等多种因素。

总结起来,苏联的发展历程经历了革命、内战、工业化、战争胜利、冷战等多个重要阶段。

虽然苏联在经济和军事领域取得了一定的成就,但也面临着许多内外的挑战和问题。

苏联的历史对于理解现代社会主义国家的发展和演变具有重要意义。

姓名始于终于期备注弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫1917年11月8日1924年1月21日1924年1月21日(53岁)苏联人民委员会主席约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林1922年4月3日1953年3月5日1953年3月5日(74岁)1922年4月3日当选总书记,1941年起兼任苏联人民委员会(1946年改称苏联部长会议)主席,1924年1月21日至1953年3月5日期间为最高领导人。

1952年苏共十九大取消总书记一职,他当选为苏共中央书记处书记(排名第一)。

1953年9月7日1964年10月14日1971年9月11日(77岁)苏共中央第一书记,1958-1964年兼任苏联部长会议主席尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫列昂尼德·伊里奇·勃列日涅夫1964年10月14日1982年11月10日1982年11月10日(75岁)苏共中央第一书记(1966年4月8日改称总书记)。

1960年-1964年以及1977年-1982年任苏联最高苏维埃主席团主席尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫1982年11月12日1984年2月9日1984年2月9日(69岁)苏共中央总书记、苏联最高苏维埃主席团主席康斯坦丁·乌斯季诺维奇·契尔年科1984年2月13日1985年3月10日1985年3月10日(73岁)苏共中央总书记、苏联最高苏维埃主席团主席米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫1985年3月11日1991年8月24日在世苏共中央总书记,1988年8月1日—1989年5月25日为苏联最高苏维埃主席团主席。

苏维埃掌权人物概括50字

(原创实用版)

目录

:1.苏维埃掌权人物的背景和定义;2.苏维埃掌权人物的代表人物;

3.苏维埃掌权人物的贡献和影响;

4.苏维埃掌权人物的历史地位。

正文

正文:

苏维埃掌权人物是指在苏联历史中,掌握国家最高权力的人物。

这些人物通常担任苏联共产党中央委员会总书记、苏联最高苏维埃主席团主席等职务,是苏联政治权力的核心代表。

代表性的苏维埃掌权人物有列宁、斯大林、赫鲁晓夫、勃列日涅夫等。

他们在不同时期领导苏联,对苏联历史产生了深远影响。

列宁是苏联的创立者和第一任领导人,他领导了十月革命,建立了苏维埃政权,并推动了苏联的社会主义建设。

斯大林在列宁去世后继任,他的统治下,苏联实现了工业化和农业集体化,使苏联成为世界强国,但也因其独裁统治和大规模迫害而备受争议。

赫鲁晓夫和勃列日涅夫是苏联后期的领导人,他们在一定程度上改革和开放了苏联社会,但未能阻止苏联的衰落。

苏维埃掌权人物在苏联历史中扮演了重要角色,他们的政策和决策影响了苏联和世界的历史进程。

第1页共1页。

俄罗斯历任领导人弗拉基米尔•伊里奇•列宁,1917年10月6日至1922年4月3日,联共(布)中央委员会总书记。

1917年11月7日(俄历10月25日),领导彼得格勒十月武装起义(史称“十月革命”)取得胜利。

翌日,在全俄第二次苏维埃代表大会上宣布了《和平法令》和《土地法令》,并当选为苏维埃俄国人民委员会主席。

约瑟夫•维萨里奥诺维奇•斯大林,1922年4月3日至1953年3月5日,联共(布)中央委员会总书记(联共19大结束前),苏共中央委员会第一书记。

1953年3月5日,斯大林逝世。

次日,苏共中央、部长会议、最高苏维埃主席团联席会议通过决议,任命马林科夫为部长会议主席。

格奥尔基·马克西米连诺维奇·马林科夫,1953年3月5日至1953年9月7日。

尼基塔•谢尔盖耶维奇•赫鲁晓夫,1953年9月7日至1964年10月14日,苏共中央委员会第一书记。

列昂尼德•伊里奇•勃列日涅夫,1964年10月14日至1982年11月10日,苏共中央委员会总书记,1964年10月14日至1966年4月8日为苏共中央委员会第一书记。

尤里•弗拉基米罗维奇•安德罗波夫,1982年11月12日至1984年2月9日,苏共中央委员会总书记。

康斯坦丁•乌斯蒂诺维奇•契尔年科,1984年2月13日至1985年3月10日,苏共中央委员会总书记。

米哈伊尔•谢尔盖耶维奇•戈尔巴乔夫,1985年3月11日至1991年12月25日,苏共中央委员会总书记,苏联总统。

1991年12月21日,俄罗斯联邦等11个共和国成立独立国家联合体,简称独联体;25日,戈尔巴乔夫宣布辞职,苏联解体。

鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦,1991年6月,叶利钦在全民大选中当选为俄罗斯联邦首任总统,1996年再次当选为俄联邦总统。

1999年12月31日,叶利钦发表电视讲话,宣布提前卸去总统职务,并任命总理普京为代总统。

弗拉基米尔·普京,1999年3月任俄联邦安全会议秘书,同年8月9日被任命为第一副总理、代总理,8月16日就任总理。

约瑟夫斯大林苏联的领导人与主义革命家约瑟夫·斯大林:苏联的领导人与主义革命家约瑟夫·斯大林(Josef Stalin)是20世纪苏联的重要领导人和主义革命家。

他以其强力领导和鲜明的主义政策塑造了苏联的未来,并对世界历史产生了深远的影响。

本文将就斯大林的领导风格、主义思想及其影响进行探讨。

一、斯大林的领导风格斯大林的领导风格可以被描述为强硬、威严和高度集权。

他在苏联建立了一种独裁体制,通过集中决策和铁腕执行来实现国家的目标。

斯大林对党内外的影响力巨大,他通过政治精明和权力集中,控制了苏联的方方面面。

斯大林善于运用一党专政的手段来巩固自己的权力,采取镇压异己的方式来消除敌对势力。

他以大胆而无情的手段清除了与他意见不合的反对派,确保了自己的统治地位。

斯大林的这种领导风格在一定程度上引发了批评,他被指责滥用权力,对苏联社会造成了极大的伤害。

二、斯大林的主义思想斯大林致力于将马克思列宁主义与苏联的实际情况相结合,提出了自己的主义理论,即斯大林主义。

斯大林主义强调无产阶级专政、集体化农业和五年计划等重要概念。

首先,斯大林提倡无产阶级专政,认为只有通过无产阶级专政,才能实现共产主义建设的目标。

他将苏联社会主义革命与国家建设紧密结合,通过政治手段巩固无产阶级的地位,并采取措施保障劳动者的权益。

其次,斯大林推行了农业的集体化,认为这是发展社会主义的重要一环。

斯大林通过合作化和集体农庄的建设,将农民的土地、劳动力和生产资料集中起来,以推进农业现代化和提高农业产量。

最后,斯大林推行了五年计划体制。

这是苏联在1928年至1941年期间进行的一系列经济发展计划,旨在迅速实现工业化和农业现代化。

五年计划集中了国家资源和力量,推动了苏联迅猛的经济增长,但也带来了一些负面影响,例如劳动强度的加大和资源的过度集中。

三、斯大林的影响斯大林的领导和主义思想给苏联和国际社会带来了深远的影响。

在苏联国内,斯大林的领导推动了国家的工业化和农业现代化进程,使苏联成为全球第二大经济体。