分布式水文模型1

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:25

2021温黄平原中分布式流域水文模型的运用范文 沿海平原河网区地势平坦,河湖串联,其洪水受上游山丘区来水、当地降雨、下游顶托(如河口潮汐顶托、台风增水顶托等)和人类活动等综合影响,产汇流机制复杂。

通过建立全流域水文水动力学数学模型,选取平原区水位站作为控制断面,以计算水位与实测水位的拟合进行模型的率定验证。

在陆地水循环中,水的迁移转化受地形、地貌与下垫面等影响,不同地区的产汇流规律是不同的,研究方法与手段需要有针对性。

本文探讨反映温黄平原河网和山丘区产汇流特征的模拟计算方法,以0509号 “麦莎”台风、“20090929”短历时暴雨过程为率定和验证洪水,检验模型结构的合理性和参数的准确性。

1研究区域和模型原理 1.1研究区域概况 温黄平原位于浙江省的椒江及灵江干流以南,乐清湾以北,东部和东南部濒临东海,总面积约2358km2,其中山丘区、平原区各占1/2,区域内有永宁江和金清2大重要水系,河道全长4 352km,水域总面积78.09km2,多年平均降雨量1 683mm,雨量多集中在4-9月,阶段雨量占全年雨量的70%~80%,多年平均水资源量22.07亿m3,产水系数0.56,产水模数93.6万m3/km2. 1.2模型的构建与输入 流域降雨推求流域出口的河川径流的模拟主要分为产流与汇流2部分。

产流过程是指降雨经过扣损变成净雨,汇流过程是指各分区净雨汇集到出口控制断面或排入河网。

温黄平原水文模型中,平原区降雨产流按水面、旱地、水田和城镇4类下垫面分别计算、汇流按经验汇流曲线计算;山丘区产流采用河海大学赵人俊等人开发研制的新安江模型计算,汇流采用麦克锡于1938年提出的马斯京根法计算。

1.2.1平原区产汇流模型 针对下垫面的空间分布差别较大,根据现有的资料条件,平原区产流模型将流域平原区下垫面分为水面、旱地、水田、城镇4类,分别采用各自的产流模型进行产流模拟。

各水利分区的产流量为分区内各种下垫面产流量的加权平均,即:R=f1RW+f2RR+f3RL+f4RC(1)式中:R为水利分区产流量(mm);RW,RR,RL,RC为水面、水田、旱地及城镇产流量(mm);f1,f2,f3,f4为水面、水田、旱地及城镇面积的比例。

分布式水文模型的现状与将来水文模型在水资源管理和水文猜测中扮演着重要的角色,通过模拟流域内地表水和地下水的运动过程,可以援助决策者更好地理解和猜测水文变化。

而分布式水文模型是在流域标准上进行水文过程模拟和猜测的一种方法,其差异于传统的集中式水文模型,能够更准确地揭示流域内水文过程的时空分布特征。

目前,分布式水文模型已经在许多国家和地区得到了广泛的应用,包括美国、加拿大、澳大利亚等发达国家,在大型流域的水文猜测和水资源管理中发挥了重要作用。

特殊是在山区、平原和湖泊等复杂地形和土地利用条件下,传统的集中式水文模型往往难以准确模拟水文过程。

而分布式水文模型通过将流域划分为多个子流域,依据子流域特征进行流域内的水文模拟,能够更准确地揭示不同地区的水文特征。

分布式水文模型的核心是确定流域内每个子流域的水文特征,包括降雨、蒸散发、地下水补给和径流等过程。

一般接受物理方法或统计方法对这些水文特征进行估算和模拟。

物理方法通过建立流域水文动力学方程来模拟水文过程,例如蒸发散发模型、径流模型和地下水模型等;而统计方法则通过运用统计学理论和方法来估算水文特征,例如频率分析、相关性分析和回归分析等。

这些方法在流域水文模拟中发挥了重要作用,能够准确地模拟流域内水文过程的时空变化。

分布式水文模型的将来进步方向主要包括以下几个方面。

起首是提高模型的精度和稳定性。

由于流域内水文过程具有复杂性和非线性性,因此分布式水文模型在模拟过程中往往存在不确定性和误差。

将来需要进一步提高模型的精度和稳定性,接受更精确的数据和方法来进行模型参数的估算和模拟过程。

其次是增强模型的自适应能力。

由于流域内水文过程存在时空变化的特点,将来分布式水文模型应该具备更强的自适应能力,能够自动依据流域内水文特征的变化来调整模型的参数和结构,以获得更准确的模拟结果。

第三是提高模型的应用效果。

分布式水文模型的目标是为了提供水文过程的模拟和猜测结果,为决策者提供参考和支持。

《分布式水文模型的现状与未来》篇一一、引言随着全球气候变化和人类活动的加剧,水文问题日益突出,对水文模型的研究和开发变得尤为重要。

分布式水文模型作为当前水文研究的热点,其能够更精细地描述流域内水文过程的时空变化,为水资源管理、洪水预报、生态环境保护等提供科学依据。

本文将重点探讨分布式水文模型的现状与未来发展趋势。

二、分布式水文模型的现状1. 模型发展历程分布式水文模型起源于20世纪后期,经历了从集中式模型到分布式模型的转变。

早期集中式模型将整个流域视为一个整体,难以反映流域内不同地区的异质性。

随着计算机技术和地理信息系统的快速发展,分布式水文模型得以快速发展,该模型考虑了流域内地理、气候、土壤等多方面的因素,具有更高的模拟精度。

2. 模型应用领域分布式水文模型广泛应用于水资源管理、洪水预报、生态环境保护等领域。

在水资源管理方面,通过模拟流域内水文的时空变化,为水资源分配和调度提供科学依据。

在洪水预报方面,分布式水文模型能够提供更精确的预报结果,为防洪减灾提供支持。

在生态环境保护方面,分布式水文模型有助于评估人类活动对流域生态环境的影响。

3. 模型技术特点分布式水文模型具有以下技术特点:一是空间分布性,模型将流域划分为多个子流域或栅格,考虑了流域内地理、气候等因素的异质性;二是物理机制明确,模型基于水流运动的物理规律,能够更准确地描述水文过程;三是可扩展性强,模型可以方便地与其他模型进行耦合,提高模拟精度。

三、分布式水文模型的未来1. 模型精细化发展未来,分布式水文模型将进一步向精细化方向发展。

一方面,模型将更加关注流域内不同地区的异质性,提高模拟的时空精度;另一方面,模型将考虑更多的物理过程和影响因素,如地下水流动、植被蒸腾等,以提高模拟的准确性。

2. 模型智能化发展随着人工智能和大数据技术的发展,分布式水文模型将向智能化方向发展。

通过集成机器学习、深度学习等技术,实现模型的自动校准和优化,提高模型的预测能力。

第六章分布式水文循环模型近年来,水文模型研究的重点已从集总式流域水文统计模型转向分布式水文模型的研究,分布式水文机理过程模型的开发成为人们关注的焦点。

分布式水文模型的研制首先需要获得大量的流域空间分布数据,目前的水文模拟技术则趋向于将水文模型与地理信息系统(GIS)的集成,以便充分利用GIS在数据管理、空间分析及可视性方面的功能。

而数字高程模型(DEM)是构成GIS的基础数据,利用DEM可以提取流域的许多重要水文特征参数,如坡度、坡向、水沙运移方向、汇流网络、流域界线等。

因此,基于DEM 的流域分布式水文模型是水文模拟技术发展的必然趋势,也是本文水资源量可再生性的理论与评价研究的重要基础。

6.1 流域数字高程模型DEM及在水文中的应用数字高程模型DEM(Digital Elevation Model)是由美国麻省理工学院Chaires ler教授于1956年提出来的,其目的是用摄影测量或其他技术手段获得地形数据,在满足一定精度的条件下,用离散数字的形式在计算机中进行表示,并用数字计算的方式进行各种分析。

DEM作为地理信息系统的基础数据,已在测绘、地质、土木工程、水利、建筑等许多领域得到广泛应用。

本节将介绍DEM的基本知识及其在水文中的应用。

6.1.1 DEM的基本知识(1) 地形的数字描述20世纪中叶,随着计算机科学、现代数学和计算机图形学等的发展,各种数字的地形表达方式得到迅猛的发展。

1958年Miller和Laflamme提出了数字地形模型DTM(Digital Terrain Mold)的概念,并给出了以下的定义:数字地形模型是利用一个任意坐标场中大量选择的已知X、Y、Z的坐标点对连续地面的一个简单的统计表示。

实际上,数字地形模型DTM是通过地表点集的空间直角坐标(x,y,z)并视需要进一步伴随若干专题特征数据来表示地形表面的。

它的更通用的定义是描述地球表面形态多种信息空间分布的有序数值阵列,从数学的角度,可以用以下二维函数系列来概括地表示数字地形模型的丰富内容和多样形式:()),,3,2,1;,,3,2,1( ,n p m k v u f K p p k p === (6.1.1)式中:K p ——第p 号地面点(可以是单一的点,但一般是某点及其微小邻域所划定的一个地表面元)上的第人类地面特性信息的取值;u p ,v p ——第p 号地面点的二维坐标,可以是采用任一地图投影的平面坐标,或者是经纬度和矩阵的行列号等;m ——地面特性信息类型的数目(m ≥1);n ——地面点的个数。

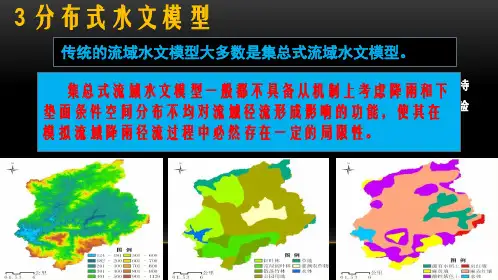

分布式水文模型研究概况由于传统的流域水文模型本身所具有的局限性, 同时随着水文循环中各个组成要素的深入研究, 以及计算机、地理信息系统(GIS)和遥感技术的迅速发展, 使构造具有一定物理基础的流域分布式水文模型成为可能。

流域分布式水文模型充分考虑流域下垫面空间分布不均对水文循环的影响。

在水平方向上将流域划分成许多单元网格和子流域(一般基于DEM), 在垂直方向上将土壤分层, 并依据流域产汇流的特性, 使用一些物理的、水力学的微分方程(如连续方程与动量方程)求解径流的时空变化。

与传统的流域概念性集总水文模型相比具有以下显著的优点: ①具有物理机理, 能描述流域内水文循环的时空变化过程;②其分布式结构, 容易与GCM嵌套, 研究自然和气候变化对水文循环的影响;③由于建立在DEM基础之上, 所以能及时地模拟人类活动和下垫面因素变化对流域水文循环过程的影响。

下面我简单介绍一下国内外的著名的分布式水文模型。

主要从模型名称, 模型结构, 输入输出变量, 网格还是子流域为计算单元, 适用性和范围等方面来描述。

一、分布式水文模型研究的发展现状----国际在国外, 分布式水文模型的研究可以认为始于 Freeze 和 Harlan 于 1969 年发表的《一个具有物理基础数值模拟的水文响应模型的蓝图》这篇文章。

该文章提出了分布式水文物理模型的基本概念和框架。

随后, Hewlett 和 Troenale 在 1975 年提出了森林流域的变源面积模拟模型(简称 VSAS)。

1979 年 Bevenh 和 Kirbby 提出了以变源产流为基础的TOPMODEL 模型(TOPgraphy based hydrological MODEL)。

1 TOPMODEL 模型[1](TOPgraphy based hydrological MODEL)该模型基于DEM推求地形指数, 并利用地形指数来反映下垫面的空间变化对流域水文循环过程的影响, 模型的参数具有物理意义, 能用于无资料流域的产汇流计算。

![分布式流域水文模型[优质PPT]](https://uimg.taocdn.com/7a665810ed630b1c59eeb5ce.webp)

集总式水文模型与分布式水文模型的区别集总式水文模型(Lumped Hydrologic Model),不考虑水文现象或要素空间分布,将整个流域做为一个整体进行研究的水文模型.集总式水文模型中的变量和参数通常采用平均值,使整个流域简化为一个对象来处理.主要用于降水-径流(Rainfall-runoff)模拟.由于参数合变量都取流域平均值,所以不能对某单个位置进行水文过程计算.通常模型参数不能实际测量到,必须通过校准才能获得.分布式水文模型是通过水循环的动力学机制来描述和模拟流域水文过程的数学模型,模型根据水介质移动的物理性质来确定模型参数,利于分析流域下垫面变化后的产汇流变化规律,与概念性模型相比,分布式水文模型以其具有明确物理意义的参数结构和对空间分异性的全面反映,可以更加准确详尽的描述和反映流域内真实的水文过程。

全面考虑降雨和下垫面空间不均匀性的模型, 能够充分反映流域内降雨和下垫面要素空间变化对洪水形成的影响。

模型能全面地利用降雨的空间分布信息;模型参数的空间分布能够反映下垫面自然条件的空间变化;模型的输出具有空间不均匀性, 如蒸散发、土壤水分、径流深等[1]。

分布式流域水文模型的主要思路是:将流域划分成若干网格,对每个网格分别输入不同的降雨,根据各网格内植被、土壤和高程等情势, 对每个网格采用不同的产流计算参数分别计算产流量;通过比较相邻网格的高程确定各网格的流向, 根据各网格的坡度、糙率和土壤等情况确定参数, 将其径流演算到流域出口断面得到流域出口断面的径流过程。

模型的参数由地形、地貌数据结合实测历史洪水资料率定得到。

分布式流域水文模型的研究和应用, 需要雷达测雨、遥感、地理信息系统、数值计算和计算机等技术的支撑: 雷达测雨技术能观测到流域内各网格的降雨量;遥感技术是获得地形、地貌等数据的有效途径之一;有效地使用和管理地形、地貌数据, 并根据空间与数据属性生成更多的有用信息离不开地理信息系统;对流域产汇流计算的偏微分方程求解需要数值计算法,同时实现这些计算离不开高性能的计算机。

分布式水文模型(日志)分布式水文模型是在分析和解决水资源多目标决策和管理中出现的问题的过程中发展起来的,所有的分布式水文模型都有一个共同点:有利于深入探讨自然变化和人类活动影响下的水文循环与水资源演化规律。

一、分布式水文模型-特点与传统模型相比,基于物理过程的分布式水文模型分布式可以更加准确详细地描述流域内的水文物理过程,获取流域的信息更贴近实际。

二者具体的区别在于处理研究区域内时间、空间异质性的方法不一样:分布式水文模型的参数具有明确的物理意义,它充分考虑了流域内空间的异质性。

采用数学物理偏微分方程较全面地描述水文过程,通过连续方程和动力方程求解,计算得出其水量和能量流动。

二、分布式水文模型-尺度问题、时空异质性及其整合尺度问题指在进行不同尺度之间信息传递(尺度转换)时所遇到的问题。

水文学研究的尺度包括过程尺度、水文观测尺度、水文模拟尺度。

当三种尺度一致时,水文过程在测量和模型模拟中都可以得到比较理想的反应,但要想三种尺度一致是非常困难的。

尺度转换就是把不同的时空尺度联系起来,实现水文过程在不同尺度上的衔接与综合,以期水文过程和水文参数的耦合。

所谓转换,包括尺度的放大和尺度的缩小两个方面,尺度放大就是在考虑水文参数异质性的前提下,把单位面积上所得的结果应用到更大的尺度范围的模拟上,尺度缩小是把较大尺度的模型的模拟输出结果转化为较小尺度信息。

尺度转换容易导致时空数据信息的丢失,这一问题一直为科学家所重视,却一直未能得到真正解决,这也是当今水文学界研究的热点和难点。

尺度问题源于目前缺乏对高度非线性的水文学系统准确的表达式;于是对于一个高度非线性的、且没有表达式的系统,人们用“分布式”方法来“克服”它。

然而事实上,无论是“subwatersheds”是“rid Cells”其内部仍然是非线性的且没有表达式。

但是,人们认为他们是“均一”的,于是就产生了尺度问题。

比如,自然界中水文参数存在很大的时间、空间异质性,野外实验证明,传统上认为在“均一”单元,且属于同一土壤类型的小尺度土地上,其水力传导度的变化范围差异可以达到好几个数量级。

分布式水文模型构建理论与方法述评分布式水文模型是一种建模方法,通过将水文模型的计算任务分配到多个计算节点上进行并行计算,提高了计算效率和模型的准确性。

下面将对分布式水文模型构建的理论与方法进行述评。

首先,分布式水文模型构建的理论基础是分布式计算和水文模型。

分布式计算是基于计算机网络来组织和实现分散在不同计算节点上的计算任务,并通过通信与协调机制来实现任务之间的协同工作。

水文模型是对水文过程进行定量描述和模拟的数学模型,例如流域水循环模型、水质模型等。

分布式水文模型构建理论就是将这两个领域的理论知识相结合,以适应大规模水文模拟与预测的需求。

其次,分布式水文模型构建的方法主要包括任务划分、数据传输与同步、算法设计和结果集成等步骤。

任务划分是将水文模型的计算任务划分为多个子任务,并分配到不同的计算节点上进行并行计算。

数据传输与同步是指不同计算节点之间进行数据交换和同步,以保证各个子任务计算能够正确进行。

算法设计是指针对分布式环境下的计算特点,设计适用的并行算法来实现水文模型的计算。

结果集成是指将各个子任务的计算结果进行整合,得到最终的水文模型的结果。

在任务划分方面,可以采用基于空间划分的方法,将流域按照空间位置划分为多个子区域,每个子区域分配给不同的计算节点进行计算。

在数据传输与同步方面,可以采用消息传递的机制,通过网络传输数据和同步各个计算节点的状态。

在算法设计方面,可以利用并行计算中的数据并行和任务并行来实现水文模型的计算。

在结果集成方面,可以采用加权平均的方法,将各个子任务的计算结果按照一定权重进行加权求和。

分布式水文模型构建的优点在于提高了模型的计算效率和模拟精度。

由于水文模型的计算任务可以并行处理,大大缩短了计算时间。

同时,分布式水文模型还可以利用多个计算节点的计算能力,增加了模型的计算资源,提高了模拟精度。

此外,分布式水文模型还具有较好的可扩展性和可靠性,可以根据任务的规模和计算资源的情况,动态调整计算节点的数量和规模,以适应不同场景下的模拟需求。

《装备维修技术》2021年第10期—199—分布式水文模型在华北平原水资源管理中的应用王 甫(绵阳师范学院,四川 绵阳 621000)理方案,首先要了解造成水资源危机的主要因素,因此,需要建立分布式水文模型,了解华北平原水文循环的主要特点,以及水资源的演化规律,从自然变化和人类活动两方面分别进行分析。

水文模拟技术的应用,需要详细分析当地的气候变化特点,以及地貌、土壤的特征等多种自然因素,对水文水资源的状态影响,了解水资源管理过程中,人类制定的管理方案以及社会经济的发展状态,对水资源的分布情况造成的影响,制定出合理的解决方案。

1 分布式水文模型的提出分布式水文模型主要以物理知识为基础,通过对详细数值的模拟,在计算机界面呈现出水文响应模型,与集中式水文模型不同,分布式水文模型充分考虑了气候、地貌、植被等众多自然因素,对水文循环和水资源空间分布的影响,充分反映出空间格局,对区域降水径流的形成影响。

想要保证分布式水文模型分析结果的准确性,需要通过计算机技术对地理信息内容进行了解,运用遥感技术进行综合控制管理,采用雷达技术对区域降水进行测量,众多高新科技的有效应用,能够推动水文理论的发展。

结合分布式水文模型的整体结构,按照子流域降雨径流形成理论的分析方法,可以将分布式水文模型分为概念性与物理基础两大类,结合水动力学、水文学的相关理论知识,进行分布式水文模型的建立。

按照全流域径流形成的分析方法,可以将分布式水文模型分为松散和耦合两大类,判断子流域对整体流域的空间变化影响,对子流域的贡献量与流域的总响应进行计算。

耦合型分布式水文模型的建立,主要目的是运用数学微分方程,了解流域降水径流形成的主要规律,判断子流域对全流域的贡献值,以及两者之间的互相作用关系,为后续的水资源管理工作开展奠定有力基础。

2 华北平原中分布式水文模型(SHE)的应用 结合华北平原的水文循环和水资源分布情况,建立MIKE SHE 的耦合分布式水文模型,通过农业灌溉、水土流失、水污染、土地利用、生态系统、气候变化等多个模型的建立,全面分析华北平原区域水资源管理的主要途径,为实现水资源均衡发展而努力。

精品文档供您编辑修改使用专业品质权威编制人:______________审核人:______________审批人:______________编制单位:____________编制时间:____________序言下载提示:该文档是本团队精心编制而成,希望大家下载或复制使用后,能够解决实际问题。

文档全文可编辑,以便您下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!同时,本团队为大家提供各种类型的经典资料,如办公资料、职场资料、生活资料、学习资料、课堂资料、阅读资料、知识资料、党建资料、教育资料、其他资料等等,想学习、参考、使用不同格式和写法的资料,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of classic materials for everyone, such as office materials, workplace materials, lifestylematerials, learning materials, classroom materials, reading materials, knowledge materials, party building materials, educational materials, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!SWAT分布式流域水文物理模型的改进及应用探究摘要:分布式流域水文模型是探究流域水文过程的重要工具,对于水资源管理和水环境保卫具有重要意义。

系统介绍发布时间:2015-03-05EcoHAT系统以生态水文过程机理研究为基础,从基本的水循环过程入手,在水循环过程中加入营养物质迁移转化过程,综合考虑陆水生态系统中植被/生物生长与水循环要素、营养物质的相互影响,EcoHAT系统的模型结构如图1所示。

EcoHAT系统的模型构建在综合国内外具有物理化学机制的生态水文过程模型优点基础上,自主创新与国际前沿,经过对模型调整,采用适合中国自然条件的参数,建立本地化的数据库。

EcoHAT系统通过区域空间网格参数的输入,实现基于象元的模型运算,因此EcoHAT系统是一个完全分布式的生态水文过程综合模拟的新系统。

EcoHAT系统包括水分循环、营养元素循环、植物生长及水生物环境响应四大组成部分,其中水分循环是系统的核心,并贯穿其它三部分的始终。

EcoHAT系统中水分循环模拟包括降雨入渗、地表径流、蒸散发、根系吸水和土壤水分五个过程;营养元素循环主要包括土壤中硝化反应、反硝化反应和氨挥发过程模拟,土壤中盐基阳离子循环模拟,以及伴随土壤侵蚀过程产生的吸附态磷元素定量的模拟等;植物生长包括植被生态用水模拟、植被NPP(净第一性生产力)模拟、生产力分配过程模拟和植被营养元素吸收模拟。

EcoHAT 系统中各个生态水文过程的子模块组成和主要的方程如表1所示。

图1 EcoHAT系统的模型结构表1 EcoHAT系统生态水文过程的主要方程EcoHAT系统紧密集成了参数管理工具、RS参数反演工具、模型定制工具、GIS分析工具,在这些模块的辅助下实现分布式的区域生态水文模拟,从而为生态效益评价、生态流域建设和生态设计等一系列流域可持续管理问题提供科学分析工具。

EcoHAT系统的结构框架如图2所示。

图2 EcoHAT系统结构的框架适应大量的空间参数管理、地表空间参数获取、分布式生态水文过程模拟、分布式模型的网格运算、模拟结果可视化等问题,EcoHAT系统的开发突出以下功能模块:(i) 参数管理模块由于生态水文过程涉及到的参数众多,数据类型包括数据库和文本格式数据,点、线、多边形等矢量数据,影像的栅格格式数据,因此EcoHAT系统利用数据库管理系统建立本地化的数据库,实现各种数据的融合管理。