关中民居的几种镇宅形式

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:4

关中新农村独院式住宅院落景观浅谈作者:陈卓来源:《新西部下半月》2008年第01期摘要:关中民居是我国建筑文化的宝贵遗产,最具代表性的包括传统独院式、单边独院式、两楼独院式三种基本户型,其分别代表了农村院落的三个不同时期。

在新农村规划设计过程中,特别是在农村建筑选型的设计过程中,应该加强对院落景观的设计,将先进的设计理论与农村长期已经形成的自发性的院落景观相结合。

关键词:新农村;独院式住宅;景观近年来,在国家紧抓三农问题这样一个新的历史背景下全国掀起了建设社会主义新农村的热潮。

全国各大院校、设计单位积极投身到这项严肃和艰巨的新课题的研究和实践中,编制了多样化的规划和设计成果,在经历了多个实践项目后,本人对关中民居住宅及院落景观的形成有了初步的认识,对院落景观的设计产生了一些浅显的体会。

一、关中民居住宅及院落景观的形成陕西地理特点是南北高中部低,中部为关中盆地,海拔在320~800米左右。

同时地势由西向东倾斜的特点很明显。

平原地区的民居,以木构架、土坯墙、夯土墙、砖墙为主要材料的单层坡屋顶建筑为主。

在台塬断续分布处也有少量生土窑洞民居,多半用于存放蔬菜、瓜果及柴草,一般不作居住之用。

关中盆地的民居从历史记载及现存民居的形式与布局看,还是属于北方类型。

民居的坡屋面形式以硬山居多,瓦屋面只作仰瓦,平面布局和构架举折与北京民居类似。

关中民居虽然具有自己的地方风格和特点,但其平面关系与空间组织仍属于中国传统院落式的民居模式。

它的主要布局特点是多沿纵轴布置房屋,以厅堂层层组织院落,向纵深发展的狭长平面布置形式。

归纳起来,关中民居的平面模式有:独院式、纵向多进式、横向联院式、以及纵横交错的大型宅院。

独院式平面是关中常用的民居平面布局形式,这类布局多沿用地四周布置房间,由前向后,依次是门房、庭院、正房和后院。

为了多争取使用空间,在庭院两侧布置两栋单坡顶的厦房(在关中地区把厢房称作厦房),组成四合院。

这种独院式的用地面宽多为8米至10米,进深约20米,比较窄长,其布局特点是占地少、面积利用充分。

陕西关中民居建筑艺术陕西关中地区是中华文明的发源地之一,历史悠久、文化底蕴深厚,现今仍然保留着许多传统民居建筑。

这些建筑以其独特的建筑风格和艺术特色,体现了当地人民的生活方式和文化传承。

陕西关中民居建筑以木材和砖石结合的方式搭建,主要包括四合院、庭院式民居和天井式民居。

在这些民居建筑中,四合院是最为典型的建筑形式,多以四合对称布局,有前、后、左、右四个进口。

四合院建筑的最大特点是空间利用率高,同时结构牢固、通风采光好。

同时,四合院在建筑设计上非常考究,主人公寓通常朝南,客厅朝北,这样可以充分利用阳光和防止北风的影响;而且房屋一般各自相对独立,以便于私密性和生活空间的分隔。

庭院式民居和天井式民居与四合院有不同之处,建筑不再是四合对称,而是以一个庭院或天井为中心分布,房屋则分布在庭院或天井的周围。

这种布局方式使得房屋与自然的融合更加紧密,同时也适合于透风透光等自然条件的利用。

陕西关中的民居建筑不仅在布局上有其独到之处,在彩绘艺术上也属于独树一帜。

陕西关中的传统民居彩绘艺术源自唐代,可以追溯到一千多年前。

在建筑彩绘艺术中,主要表现了民间信仰和社会习俗,以及风景、鸟兽、花卉和书画等内容。

陕西关中的民居建筑彩绘艺术深受人们的喜爱,不仅因为它的美丽和精致,更重要的是因为它体现了当地人文历史和传统文化的独特魅力。

此外,陕西关中的民居建筑还体现了当地的节俗文化和民间艺术。

传统的陕西关中民居建筑常常装饰着各种各样的木雕、石雕、铁艺和窗棂等装饰,这些装饰不仅美观大方,更让人感觉到它们自身的特点和历史文化。

此外,陕西关中的传统民居建筑还具有很高的建筑技术水平和工艺精湛度,在某种程度上,可以说是中国建筑文化的一个缩影。

总之,陕西关中的传统民居建筑具有独特的建筑风格和艺术价值,它们反映了某个时代的建筑技术、文化观念和社会习俗,也代表了中华民族的优秀建筑传统。

作为一种重要的文化遗产,应得到认真的保护和传承。

关中民居1,摘要:关中民居顺应自然气候,根植深厚历史文化底蕴,由礼教而中正,因黄土而厚重。

尝试着从一个建筑学专业的角度去对三秦大地上这种特有的民居形式进行解析。

从外在形式到内在空间再到更深层次的形成规律与礼教文化。

2·1外观特征2·1·1组织方式关中地区地势平坦,村落巷道较为笔直、宽阔,主、次街巷形成的路网通往每家宅院,户户毗连、密密匝匝、夹道布置、成片而居,形成居住群落、聚落,主要形态为集村。

2·1·2外观风貌从外观造型上看,关中民居的最大特点是单坡屋顶,院落构成有三合院、四合院等,院墙高大,封闭、厚重。

黄土和青砖、青瓦让院落甚至整个村落外观齐整,浑然一体。

虽然外观以实体墙面为主,但不同房屋组合成高低错落的轮廓线,简练而韵味十足。

2·1·3庭院围合临街封闭、院内通透。

倒座临街或两厢临街,沿街多不开窗或开小高窗,各房间向院内开门窗。

厅房、门房和厦房围合出工字形庭院。

庭院内很少种植桑槐,有的在院中点缀花木。

内院四周的房屋设檐廊称之为“歇阳”,形成回廊,方便交通,挡雨遮阳,丰富空间层次。

墙门出挑形成抱厦,可以划分内院、分隔空间。

这些构造方法打破了狭长空间,起到活跃居住氛围的作用。

2.2平面布局与空间尺度2·2·1平面布局平面布局严谨、规整、对称;纵轴贯通,庭院狭窄,简洁明了,经济适用。

东西向的厦房是主要居住空间,根据家庭人口的多寡设置厦房数目, 4~6间不等。

庭院与房屋的围合方式多样,有前院、内院和后院的分别,内院为主,但设置没有一定之规。

内院形态呈“亚”字形,暗含居中、择中的文化寓意。

2·2. 2空间尺度受窄长院落局限,室内空间狭小。

每户用地面宽9~10 m,南北长达20 m左右。

正房和门房开间多为3 m,居中一间也有扩大开间的做法,进深一般5~7 m。

厦房的开间和进深随地形变化而不同,但开间、进深多为3 m,空间更为狭小,往往火炕就占据大半间房。

关中民居建筑改造方案关中地区是中国古代文明的发源地之一,这里有着丰富的历史和文化底蕴。

在关中地区,传统的民居建筑是当地人民生活的重要组成部分,同时也是保留传统文化的象征。

然而,随着时代的变迁和城市化的发展,关中地区的民居建筑面临着许多挑战和问题,需要进行改造和保护。

首先,关中地区的民居建筑多是传统的四合院式结构,这种建筑形式在保证生活功能的同时也可以提供丰富的社交空间。

然而,由于人口的增长和居住需求的变化,传统的四合院已经无法满足现代人的生活方式和需求。

因此,可以考虑在传统结构基础上进行改造,增设独立的卫生间和厨房设施,以提高居住的便利性和舒适度。

其次,关中地区的民居建筑多是木结构,这种结构在抗震等方面存在一定的隐患。

因此,需要对民居建筑进行结构加固和防灾设施的建设,以提高建筑的安全性。

同时,可以考虑使用新的建筑材料和技术,如钢结构和混凝土等,来增强建筑的抗震性和耐久性。

另外,关中地区的民居建筑在建筑形式和装饰风格上都具有独特的地域特色。

这种独特的文化特征是关中地区民居建筑的重要价值所在,也是保护传统文化的重要途径。

因此,在进行改造的过程中,需要尽量保留原有的建筑形式和装饰风格,同时进行必要的修复和翻新,以保持建筑的历史风貌和文化价值。

此外,关中地区的民居建筑通常存在着老化、破损和污染等问题。

因此,在进行改造的过程中,需要对建筑进行彻底的整修和保养,修复破损的部分,清除污染物,同时进行防水和防腐处理,以延长建筑的使用寿命和保护建筑元素的完整性。

最后,关中地区的民居建筑改造还需要结合当地的城市规划和发展需求,将传统文化和现代功能有机地结合起来。

可以在民居建筑周围建设公共设施和绿化景观,提升居住环境和城市形象。

同时,可以通过开展文化活动和旅游推广等,将民居建筑作为文化遗产的重要组成部分进行宣传和保护。

综上所述,关中地区的民居建筑改造方案应该包括对建筑结构、设施、装饰和环境等多个方面的改进和保护措施。

民居:陕西关中西部一带的农家院子

陕西省宝鸡市一带,被称作关中西府。

这个地区的农家住宅,有四合院儿的特点。

几乎家家都有一个门楼子。

基本上每户都有一个长方形的院子。

前门儿修的一般都是楼房或者大房,钢筋混凝土结构的居多。

后门儿修的一般都是普通的老房子。

简称一名两岸,中间一个客厅,两边两个房子,可以做卧室,一般是家里老人住的。

院子的两侧,可以修建厨房,柴草房子,洗澡堂,厕所。

现在农村条件好了,大部分人生活使用的都是电器,很少烧柴了。

农村里的人,绝大部分的主要收入是外出打工。

因为城市化很快,工业集中在城里,农民转换不了自己的身份,只能背井离乡去打工挣一点钱回来修房子,然后为男孩儿娶妻子,再把姑娘嫁出去。

随着时代的进步,好多人的观念已经变化了。

给家里修房子的人少了起来。

打工挣钱,然后在城里买房,定居下来的人多了起来。

这几年生活条件好多了,修起来的房子也是越来越多相当漂亮。

遗憾的是,平常青壮年都外出打工了,孩子也被带到城里去了,房子里边空空荡荡的,留下来的只有一些老人。

这个也是社会的进步,谁也挡不住啊。

关中民居建筑方案关中民居建筑是中国古代建筑中的一种重要类型,具有独特的特点。

关中地区位于中国中原的西北部,因其地理位置的特殊性,关中民居建筑方案在设计上兼具实用性和艺术性,融合了地域文化和当地气候环境的特点。

关中民居建筑主要利用红砖、木材和土坯等材料进行建造,建筑形式多样,包括四合院、坊院、典型的四合院建筑是一个庭院式的建筑,分为前后两院,中间为厅堂。

前院通常是大门、花园、偏房等,后院则是主人居住的地方。

四合院建筑的布局合理,通风和采光良好,体现了中国古代建筑注重居住舒适性的理念。

关中民居建筑的屋顶多采用重檐式,具有明显的中国传统风格。

屋顶瓦片常采用灰色的陶瓦或红色的琉璃瓦,给人一种朴素而古老的感觉。

屋顶上往往还有独特的装饰,如龙凤、花纹等,凸显了建筑的华贵和艺术性。

关中民居建筑的内部空间布局合理,注重居住功能的实现。

主要由厅堂、卧室、客厅、厨房等组成,其中厅堂一般是空间最大、讲究最为豪华的地方,常用作接待客人和家族聚会等。

卧室通常在主屋后院,为主人提供私密空间。

厨房往往在院子的一角,利用烟囱排放烟雾,保持室内空气的清新。

关中民居建筑在装饰上也非常注重细节和色彩的搭配。

建筑外部的墙面常挂有红灯笼、彩带等装饰物,增添节日气氛。

室内的装饰包括壁画、家具、摆设等,常以优雅、简洁的风格为主。

红色常被运用于家具和装饰物中,代表着吉祥和喜庆。

而古老的木质家具则给人一种古老、典雅的感觉。

关中民居建筑方案还要考虑当地气候环境。

关中地区四季分明,冬寒夏热。

因此,在建筑方案中往往采用了温度调节的设计,如屋檐的深度、房屋的朝向等,以保护人们免受酷暑和寒冷的困扰。

总的来说,关中民居建筑方案兼具实用性和艺术性,展示了中国古代建筑的独特魅力。

它不仅为人们提供了舒适的居住环境,还传承了中国的文化传统。

关中民居建筑方案体现了中国古代人们对生活的追求和对自然环境的适应能力,在其设计中融入了地域特色和人文情怀。

它是中国古代建筑文化中的重要组成部分,具有深远的历史价值和艺术价值。

关中传统民居空间形态解析作者:郑鑫邸芃来源:《新西部下半月》2010年第07期【摘要】关中传统民居属于中国北方传统民居的范畴,其空间布局仍是中国传统的院落式布局模式。

由于受到地理位置、文化、宗教、生活习俗等因素影响,关中传统民居表现出“深宅,窄院,封闭”的空间形态。

具有安全性、亲切性、生态性的特点。

其存在的精神文化价值已远高于它原本的使用价值,为当今的居住形态增加了一种可以借鉴的模式。

【关键词】关中;传统民居;深宅;空间形态关中位于陕西中部,东起潼关,西至宝鸡峡;因居四关之中而得名(东函谷关、西大散关、北萧关、南武关),渭河东西横贯,土地肥沃,农业条件优越,史称“八百里秦川”。

关中民居历史悠久,在陕西境内还保存有不少明清年代的民居。

其中西安、三原和韩城等地的民居最具代表性。

关中传统民居属于中国北方传统民居的范畴,其布局仍是中国传统的院落式布局模式。

中国各地的传统民居因所处的地理位置不同,受气候、文化、宗教、生活习俗等因素影响,表现出多种多样的形式和特点。

关中地区冬季冷,夏季炎热,且有伏旱,属于北方气候带中较闷热的地区,夏季日照强烈且降雨量少,防晒成为居住建筑的首要需求。

另外自古以来关中地区地少人多,人均耕地不足,农业用地少与居住人口多的矛盾突出,所以造成民居建造用地紧缺,宅院布置密集。

一、关中传统民居的平面布局方式关中民居平面布局方式与传统院落式相似,同时具有自己的地方风格和特点。

独院式平面这种布局形式多沿用地四周布置房间,由前向后,依次是门房、庭院、正房和后院。

为了多争取使用空间,在庭院两侧布置两栋单坡顶的厦房,组成四合院。

这种独院式的用地面宽多为8至10米,进深约20米,比较窄长,其特点是占地少、面积利用比较充分。

关中传统合院庭院的宽度,大都由正房中间的开间尺寸所决定,开间通常为3米左右;庭院的纵深长度,取决于两侧的厢房房间数,庭院的长宽比,多为3∶1到4∶1,形成狭长的庭院。

门房和正房的开间多为3米左右,个别的也有加大,平面布置显得整齐。

关中民居的几种镇宅形式许雷;刘勃宏【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2012(031)018【摘要】The house-guarding is an ancient folk customs forms which has long history. In the Guanzhong area, there are many forms, such as, Taishan Shi Gandang, suspicious beast for house-arding, the land God, door God, sword for house-guarding, magic mirror, and so on. To understand and study these folk customs has far-reaching significance for the protection of traditional folk culture.%镇宅是一种流传悠久而古老的民间风俗,形式多样.在关中地区保存有泰山石敢当、镇宅瑞兽、土地神、门神、镇宅宝剑、照妖镜等形式,了解和研究这些民间习俗,对保护我国民间传统文化意义深远.【总页数】2页(P325-326)【作者】许雷;刘勃宏【作者单位】西安文理学院,西安710065;西安文理学院,西安710065【正文语种】中文【中图分类】G122【相关文献】1.关中传统民居空间构成形态解析r——以西安关中民俗博物馆中的建筑为例 [J], 徐兴娟2.基于地域环境的关中民居建筑形式研究——以韩城党家村和关中民俗博物馆为例[J], 姜长征;桂敬传;王杰瑞3.从《陕西关中地区传统民居门窗文化研究》看民居中的民俗文化 [J], 降波4.关中民居建筑传统的继承与创新r——评《陕西关中传统民居建筑与居住民俗文化》 [J], 葛海飞5.基于地域环境的关中民居建筑形式研究——以韩城党家村和关中民俗博物馆为例[J], 姜长征;桂敬传;王杰瑞;;;因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

关中地区的自然概况与民居特点陕西地理特点是南、北高中部低。

中部为关中盆地,海拔320~800米左右。

同时地势由西向东倾斜的特点很明显。

渭河以南的平原地区的民居,以木构架、土坯墙、夯土墙、砖墙为主要材料的单层坡屋顶建筑为主。

在台塬断续分布处也有少量生土窑洞民居,多半用于存放蔬菜、瓜果及柴草,一般不作居住之用。

渭河北岸二阶台地的后缘,分布着东西延伸的黄土台塬,北接陕北高原南缘的山地,黄土层厚由十多米至百余米,塬面广阔,一般海拔为460~850米。

塬上的一般民居与塬下相同。

在平原与台塬接壤处,台塬拔地而起,由于黄土质地坚硬,平原与塬地几成90°而不塌,多数民居就在向阳的塬壁上开挖窑洞;有的因地就势,背靠塬壁把生土窑洞与石砌窑洞或一般民居组合成院落。

关中盆地的年平均温度为12°~13.6°,属暖温带。

四季分明,冬夏较长,春秋气温升降急骤,夏有伏旱,秋多连阴雨。

西安市是本省夏季高温中心之一。

东至潼关,西至宝鸡,其温差相差无几。

无霜期207天。

年降雨量604毫米,雨量集中在7~9月。

近年来冬季及夏季平均气温有逐步上升的趋势。

从历史记载及现存民居的形式与布局看,还是属于北方类型。

民居的坡屋面形式以硬山居多,瓦屋面只作仰瓦,平面布局与构架举折与北京民居类同。

由于夏季酷暑,因此较多的宅院在平面布局上采用南北窄长的内庭,使内庭处在阴影区内,以求夏季比较阴凉。

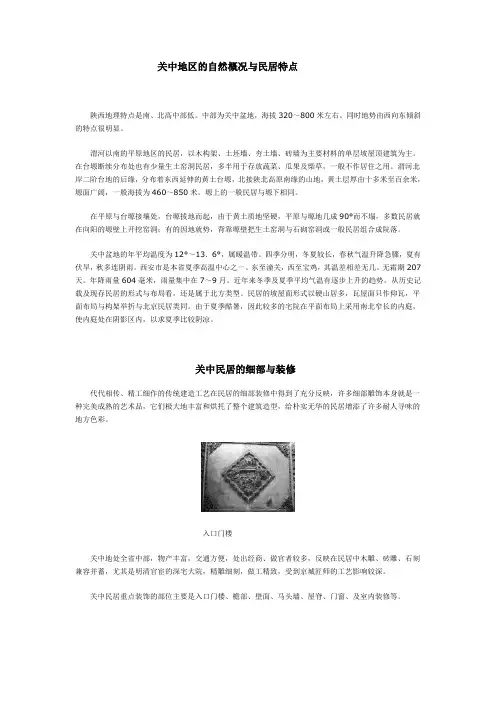

关中民居的细部与装修代代相传、精工细作的传统建造工艺在民居的细部装修中得到了充分反映,许多细部雕饰本身就是一种完美成熟的艺术品,它们极大地丰富和烘托了整个建筑造型,给朴实无华的民居增添了许多耐人寻味的地方色彩。

入口门楼关中地处全省中部,物产丰富,交通方便,处出经商、做官者较多,反映在民居中木雕、砖雕、石刻兼容并蓄,尤其是明清官宦的深宅大院,精雕细刻,做工精致,受到京城匠师的工艺影响较深。

关中民居重点装饰的部位主要是入口门楼、檐部、壁面、马头墙、屋脊、门窗、及室内装修等。

(1)在关中,有一种直角三角形支撑的单斜坡房,关中人称之为厦子、厦房或者厢房,这种房屋结构在国—内外较为少见,具有明显的地方特点。

由于是单面门窗,背靠高墙,冬可挡寒,夏可遮阳,因而冬暖夏凉。

每排厦房一般盖三间,一间厨房,一间住老人,一间住晚辈,加上室内纵深浅,采光也极好.对于平民百姓来说投资少,却非常实用。

家中人口增多,要么另起庄基,要么在已盖成的厦房对面,十分对称地再盖一排厦子。

如果在相对的两排厦房的后面,盖起人字梁支撑的前后双斜坡房,当地人称上房,或者安间,前面再盖上堂皇的门房,形成完整的四合小院,这一定是大福大贵有钱有势的人家了,这时厦房的用途除居住晚辈外,多为雇佣、来客、柴房、织房及堆放杂物所用。

(2)陕西八大怪之一的“房子半边盖”就包含了节约土地、节约建材、节能保温和邻里和睦相处的理念。

在陕西并不是所有的房子都是“半边盖”。

陕西人把房子分为“安间”和“厦房”二类。

院子中的“上房(厅房)”和“街房”属于“安间”,院子二侧的房子是“厦房(厢房)”。

只是“厦房”是“半边盖”的。

“上房”和“街房”一般是三开间,在陕西流行的设计是“一明两暗”。

中间的房子是客厅,门开向院子。

二侧是居室,门开在客厅里。

雨水是流向自己院内的,房子的两侧和邻里接壤。

这一点和外地并无大的差异。

“厦房”就会些特殊了,全都是“半边盖”的。

和二边盖比较,还是有点道理的。

首先,雨水流向自己的院子,不会发生邻里纠纷。

两边盖的房子为了避免这一点,会在两个院子中间留一个小巷子、或在房子和院墙间留一个夹道。

相比之下,“半边盖”的房子节约了土地,“半边盖”的房子可以和邻居的房子无缝连接。

其次,“半边盖”的房子,两个院子相邻的“厦房”共用一面墙,是“伙墙”或“借墙”,不仅可以节约建材,也将这个外墙变成了内墙,提高了保温性,居住的舒适性提高了。

在寒冷的北方,是可以节省不少能源的。

(3)中国各地的房子各有特色,在南方,房子上的房顶是高高耸起的,越到北京,耸起的角度就越小,因为南北的降雨量不同,同时各地的房屋特色也是很不相同的,广西的竹楼,湘西的吊脚楼无一不是各地气候地貌的反应,而在黄土高原上的三秦人民,盖房子就有了独特的半边盖的风格。

关中传统民居的建筑型制及形成原因作者:蒋巍来源:《新西部下半月》2010年第04期摘要从用代开始,关中的民居就以“合院”(特别是“四合院”)为原型。

这一型制是关中黄土高坡的自然环境及其产生的“天人合一”哲学的适应性建造表达,充分适应了黄土地上的农耕生活和宗法家庭形式,一方面体现了“长幼有序”,另一方面则通过“庭院”显示了天伦之乐。

关键词陕西关中;传统民居;建筑型制;形成一、关中概述关中指陕西省秦岭北麓渭河冲积平原(渭河流域一带),平均海拔约500米,所以有渭河平原、关中平原等称呼。

其北部为陕北黄土高原,向南则是秦岭山脉、陕南盆地。

关中是陕西的工农业发达、人口密集地区,富庶之地,号称“八百里秦川”。

其地形连绵起伏。

风积土的堆积,覆盖了古地貌而形成的连续广阔的黄土覆盖层,构成了关中的地表层。

关中民居因地形地貌变化复杂,历史悠久,而表现出多种类型。

二、关中传统民居建筑的形成条件1、自然条件关中地区夏季气候炎热干燥,故院内部不需要太多的阳光,以保持适宜的温度;关中地区的黄土地貌,属大陆季节性季风气候,受风沙影响较大,植被覆盖率较低。

因而为了使夏季成为一个很好的阴影区,并满足居民日常生活的需要;同时防风沙的袭击,就形成了关中合院民居窄长、封闭的特点。

“就地取材,因地制宜”的思想也使得窑洞或窑洞与合院相结合的组合方式在关中均较为常见。

2、宗法等级观念传统的宗法等级观念也决定了关中民居的布局形态,建筑形制和材料的运用等等。

陆元鼎先生认为:“礼教是宗法制度的具体体现和核心内容。

”宗法制度制约了包括民居在内的中国古代建筑的方方面面。

明确的轴线布局,房屋的面宽、进深与单体建筑开间及单体建筑的等级划分等等。

礼制作为古人的文化规范、行为模式、规章制度,其本质是体现一种上下尊卑的伦理秩序,正是这种秩序,使民居的型制具有了明显的等级制度。

在与礼制相适应的官方颁布的建筑型制营造定式和施工则例,规定了各种等级的住居或建筑允许的开间、用料及装饰等级等,从而用一种标准化的方式促成了民居的等级划分。

陕西关中地区的传统民居建筑营造-最新文档资料陕西关中地区的传统民居建筑营造陕西中部又常被称作关中地区,东起潼关,西至宝鸡,南眺秦岭,北依陕北高原,被誉为“八百里秦川”。

关中生态优美,渭河东西横贯,长安八水环绕,土地肥沃,适于农业耕作。

多代帝王和贵族在此居住,多地的匠人在此劳作,技艺在此传播,有优质的木材、石料和黄土等资源。

周秦汉唐以来,关中地区为多文化民族的交汇地,人口众多,村落密集,民居用地狭小,促使了营造手法多样化发展。

其中一些手法借鉴了皇室、贵族建筑中的营造技法。

俗话说:“十里不同风,百里不同俗”,关中不仅在我国历史的发展中曾占有非常重要的地位,而且对中国传统民居建筑的早期发展也起着推动作用。

在这样一个社会文化历史悠久的区域,它的传统建筑亦如当地乡党一样,在丰富的自然人文环境中,形成了独特的、具有三秦鲜明艺术文化特色的建筑形态,并且成为中华民族传统建筑重要的组成部分。

关中民居有以下几个主要的特征:一、就地取材,因地制宜,以土坯、土墙为主,自制砖瓦,木椽梁架结构密集,体现了砖木结构特征;二、其整体的风格与北方的气候和地理环境有直接的关系,土坯墙用于保暖,取材方便,造价低廉;三、营造技艺手法大气,跨度大、对称规整,突出了防水、防风沙、防火、防地震等综合功能;四、建造师传严格,工具多样,讲究传统文化的要素,讲究阴阳相合,突出影壁、屋角的石构、吉祥图案的雕刻,寓意安居、辟邪、求祥和的传统观念。

受环境气候以及传统耕织观念的影响,民居建筑的营造布局紧凑,土木结构,卯榫框架,科学合理,具备了防风沙、防火、防盗以及抵御地震灾害等综合功能。

加之文化中又深深地渗透着“礼”的规范、“儒”的传承,所以关中传统民居表现出独有的“深宅、窄院、封闭”的空间特点,也就是俗称的“房子半边盖”。

而民居的形式多以四合院式的民居为主,建筑的房屋又以纵轴布置的方式组织院落。

这种布局最常见的形式就是独院式平面,由院前向后依次是门房、厦房、庭院、正房和后院,庭院两侧两栋单坡顶厢房组成的:三合院、四合院,可以用空间逻辑清晰来形容。

关中传统村落类型及特色综述摘要:关中地区传统村落形式较多,按照民居形式来分,可以分为“窑居”村落和“房居”村落。

本文就关中传统村落的类型和各村落的空间环境特色进行了梳理、分析和对比。

整理发现目前的研究更多的是深入到民居院落内部,对村落的整体结构、肌理研究不足。

关键词:关中地区;“窑居”村落;“房居”村落1.关中传统村落类型关中地区传统村落形式较多,按照民居形式来分,可以分为“窑居”村落和“房居”村落,“窑居”村落就是村落中建筑以窑洞为主,而“房居”村落则是建筑以“非窑洞”为主。

地域分布上大体以渭河为界,渭河以北的渭北地区以“窑居”村落为主,渭河以南的关中地区则以“房居”村落为主。

1.1.窑居村落关中窑洞民居主要分布在渭北台源,处于中国窑洞区划的陇东窑洞区,包括渭南市域北部、铜川市、咸阳市域北部、宝鸡市域西北部及甘肃省部分地区。

渭北台源的窑居类型,囊括了窑居的三种主要类型,即下沉式窑洞,靠崖窑洞及独立式窑洞。

从历史上看,该地区主要以下沉式窑洞最多(主要分布在中西部),其次是靠崖窑洞(主要分布在所有沟壑区及源区小型冲沟中),独立式窑洞略少。

1.1.1.下沉式窑洞村落在渭北旱原无土坡可依的平地型地貌,民居形式以下沉式窑洞为主,即在平地上挖方坑,再在壁面上挖窑,坑底即为院落,而院中砌水池,以储雨水。

这种窑洞的出现是由于所处地势平坦,无山可靠、无水可依,因此居民按照传统风水的思想在有限的自然条件里创造了理想住居的条件。

这种窑洞由于造价低廉且离生产区很近,曾在渭北住居历史上广泛应用,是渭北具有代表性的住居形式,其中以淳化县的最为人所知。

一般下沉式窑洞村落在选址上来说基本可以归类为平地村落类型。

1.1.2.靠崖窑洞村落这种窑洞是由于渭北旱原因其黄土厚度分布不均匀,从十几米至几百米不等,在平原与台原的接壤地带存在着土崖这种地貌,由于黄土的垂直节理韧性强、土质坚硬,造就了这种土崖源壁几成90度角而不塌,因此在这里还依旧存在很多“靠崖窑”村落。

·413·关中传统民居空间形态解析西安科技大学建筑与土木工程学院 郑鑫 邸 摘要:关中传统民居属于中国北方传统民居的范畴,其空间布局仍是中国传统的院落式布局模式。

由于受到地理位置、文化、宗教、生活习俗等因素影响,关中传统民居表现出“深宅,窄院,封闭”的空间形态。

同时为适应夏季闷热及沙尘侵袭的气候条件,两旁的厦房(关中称“厢房”为“厦房”)向内单坡高耸,院落在夏季成为一个很好的阴影区,满足居民日常生活的要求的同时防风沙袭击。

关键词:关中传统民居 深宅 窄院 封闭 空间形态关中位于陕西中部,东起潼关,西至宝鸡峡;因居四关之中而得名(东函谷关、西大散关、北萧关、南武关),渭河东西横贯,土地肥沃,农业条件优越,史称“八百里秦川”[1]。

关中民居历史悠久,在陕西境内还保存有不少明清年代的民居。

其中西安、三原和韩城等地的民居最具代表性。

关中传统民居属于中国北方传统民居的范畴,其布局仍是中国传统的院落式布局模式。

中国各地的传统民居因所处的地理位置不同,受气候、文化、宗教、生活习俗等因素影响,表现出多种多样的形式和特点[2]。

关中地区冬季冷,夏季炎热,且有伏旱,属于北方气候带中较闷热的地区,夏季日照强烈且降雨量少,防晒成为居住建筑的首要需求。

另外自古以来关中地区地少人多,人均耕地不足,农业用地少与居住人口多的矛盾突出,所以造成民居建造用地紧缺,宅院布置密集。

因此与典型的北京四合院比较而言,关中民居院落趋向窄长,正房面阔三间,不做耳房,两侧的厦房(关中称“厢房”为“厦房”)也向院内收缩,造成两厢檐端距离较小,虽然这种狭窄的庭院形式影响采光,但夏季宅院内可形成较大阴影区,避暑效果好。

建筑外墙上一般不开窗,主要靠朝向院内的门窗采光,所以将近一半的厦房终年不见阳光。

这一切都是为了适应气候和地理环境而呈现不同的空间形态,以改善院内小气候,并节约用地。

这就形成了关中传统民居“深宅,窄院,封闭”的特点(如图1),整个窄院空间更加封闭紧凑,向心力强,体现出很强的防御性。

关中八大怪当你畅游在西安的大街小巷时,会发现这里的一砖一瓦都烙下了历史的印记,散发着强烈的文化魅力。

而给人印象更深刻、震撼更大的,却是流传在民间的民谚“关中八大怪”。

它所展现出的关中民风、民情、民俗,历史的印记更深刻,文化的沉淀更厚重!第一怪房子半边盖关中农村的房屋,如同把双坡形式的房屋从中间一刀切开,背面是从屋顶到地面的一堵高墙。

另一面是斜坡的屋面,这名独特的“半边式”建筑,堪称一绝,在国内其他地方是罕见的。

第二怪头帕头上戴关中一带的中老年妇女都喜欢头上顶一幅大手帕。

手帕前边的两只角打成两个“结儿”用发夹别住,后面的两只角任其飘拂。

戴手帕的目的,既可以防止太阳直射头顶,同时也起到了防尘的效果。

第三怪面条像腰带关中面切得特别宽,人称“裤带面”,虽说有点夸张,但其宽度也有15毫米,长的一条可盛一海碗,饭量大者“一条”足矣。

饭量小的就不敢问津了。

第四怪锅盔赛锅盖锅盔是一种形如锅盖的发面饼,草帽大小,足有10斤重,吃时切开,可一连吃好几天,而且炎夏半月不变味,隆冬百日不变质。

相传,女娲在骊山“炼五色石以补苍天”,死后被尊为“骊山老母”。

为了缅怀这位造福人类的女神,每年农历正月二十女娲生日这天,人们都要烙饼纪念。

饼烙熟后,先向房上扔一张,叫做“补天”;再往地上扔一张,叫做“补地”。

既是补天补地之饼,当然就越烙越大了。

第五怪油泼辣子一道菜油泼辣子是关中人家的看家菜肴,不论是拌面夹饼,还是啜粥吃馍,都少不了它。

西安传统风味名吃羊肉泡馍,之所以成为“名吃”,关键在于油泼辣子。

故有“无辣不下饭,无辣不成席”之说。

人们都知道四川、湖南人最爱吃辣子,殊不知关中人把辣子视命根子。

第六怪唱戏吼起来唱戏,指秦腔。

其特点是高昂激越、强烈急促。

尤其是花脸的演唱,更是扯开嗓子大声吼,当地人称之为“挣破头”,外地人开玩笑:“唱秦腔,一是舞台要结实,以免震垮了;二是演员身体要好,以免累病了;三是观众胆子要大,以免吓坏了”。

吼戏者,脸红脖子粗,吼得“走火入魔”,但只要观众叫声“好”,这吼戏者的高兴程度不亚于获得什么大奖,人们认为,这才是真正的秦腔,听起来“过瘾”“解馋”“燎得太(好极了)。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。