陕西民居解析

- 格式:ppt

- 大小:7.80 MB

- 文档页数:38

浅析陕北窑洞民居建筑中的设计启示现如今的社会发展中,建筑也随着时代的发展提出了节能环保的建筑思想。

而纵观我国历史上各省的传统民居,都有着因地制宜的优良传统。

陕西省是我国黄土高原的中心地带,除秦岭以南的陕南地区外,陕西全省遍布窑洞民居,而占据大半个省的陕北窑洞区是陕西窑洞民居的主要代表,以靠山窑和石窑洞居多[1]。

新的时代下,我们不能单一的在所有地区采用现代建筑的设计概念,而也应该结合当地的环境、学习传统民居因地制宜的设计概念,这样可以对我国的建筑设计提供较好的参考与启示。

标签:陕北窑洞民居;建筑设计;启示0 引言生土建筑的定义,是用未经过焙烧且仅仅经过简易加工的原状土为建筑材料来建造主体结构的建筑物。

生土建筑的历史最早可以追溯到人类历史的早期的人工凿穴,至今这一建筑已有悠久的历史。

其中,窑洞是生土建筑的主要类型之一,是我国西北黄土高原地区的传统民居建筑类型,也是我国目前尚存的几大类生土建筑中仍处于活性状态且持续发展和完善的一种民居,广泛分布于我国陕北、山西、陇东、宁夏南部及豫西等地[2]。

窑洞的建筑构造、布局还有建筑的成本都符合我国现今提出的建筑设计低成本、低能耗、低污染的需求。

也因此,传统的民居建筑设计越来越受到建筑学家的重视,事实也证明,窑洞的设计具有相当的研究价值与借鉴价值。

1 黄土高原窑洞的历史与类型1.1 窑洞在陕西形成的来源人类历史早期就有利用自然材料来搭建自己的聚落的先例,而居住在陕北的我国人民也用智慧开创了窑洞民居这一伟大的建筑设计风格。

窑洞的形成绝不是偶然。

在陕北,是几乎家喻户晓的黄土高原,其中山、原、川三类地貌特征构成了黄土高原的主体。

其地势西北高东南低,处于第一阶梯与第二阶梯的交界,除了北部长城风沙带和一部分山地以外,大多是五十到一百六十米左右厚的黄土覆蓋层。

这样的地理环境导致传统的砖石房几乎不可能在黄土高原生存,而且在如此广阔的黄土覆盖区也很难找到适合构造大规模聚落的石头储备。

学院:管理学院班级:市场营销11302 姓名:付琛陕南民居建筑及其文化特征我国民居建筑的研究正在不断深入,已从住屋形式本身的研究,发展到了对聚落的研究,试图从更大的范围和角度,来把握和研究民居所产生的背景和包含的价值。

同时,对于研究的方法,已不局限于建筑学本身,而是综合其他学科,如历史学、地理学、社会学、民族学、人类学等进行综合研究。

由此可以、看出,民居建筑研究的发展,已经经历了一个由点到面,由现象到本质,由个体到整体的过程。

但对于民居研究的区域来说,还缺少完整性。

人们对于那些地域文化显著、建筑特征明显,具有广泛影响力的地区的研究相对比较多和深入,而对于像陕南这样的小流域文化圈的民居建筑的研究,还处于相对空白阶段。

1.陕南的地理区位特征陕南是一个统称的概念,在行政区划上,包括汉中、安康以及商洛地区,因为它位于陕西的南部,所以被称为陕南。

但从心理认可度来说,陕南更多的是指汉中和安康两地(图1)。

这里面既有地理区位上的原因,同时又与两地之间的渊源有关。

首先,两地同处于秦岭与巴山之间河谷地带,汉江发源于汉中,流经安康,最后,在武汉汇入长江。

因此,在汉中、安康一带形成“两山夹一川”的典型地势结构。

其中秦岭、巴山的西部为汉中盆地,东部则为安康盆地。

这样,就造就了两地极为相近的地形地貌特征和同为汉江所润泽的渊源关系。

其次,两地在地缘上,也有很强的相似性,南边紧靠同源的。

陕南汉中—安康区位四川与重庆,北边与关中八百里秦川也仅有一山之隔。

其东部与荆楚之地,又有汉江相连,再加上两地之间在历史上行政区划有过统一,因此,汉中与安康同处三大文化圈的环抱之中,其文化上的认同乃至心理的认同就不言而喻了。

事实上,正是陕南地处于这样特殊的地理区位,使它在历史演进过程中,不断地受到各种文化的冲击和辐射,其中,汉中盆地受到蜀文化、秦文化影响较大,安康地区相对受到楚文化的影响较大,再加上历史上几次大的移民,使得这一地区的文化呈现出多元化的倾向,这一点也同样反映在民居的具体形态上。

陕西民居的特点陕西省地处我国内陆,濒临黄河中游,自古就有原始先民在这里生息,也是中华民族的摇篮。

考古发掘证明六七千年前先民已经学会了建房并定居下来。

相传远古时炎帝和黄帝的部落曾活动在姜水、姬水流域(今渭河上游)。

从西周起前后有十一个皇朝将都成建在陕西境内,使这里成为当时全国的政治、经济和文化中心。

该省的自然条件是,南北长870公里,东西宽200—500公里,位于东经105°15″--111°15″和北纬31°42″--39°35″之间。

白于山和秦岭把陕西分为各具显著特征的三大自然区域:北部是陕北高原,海拔900—1500米,约占全省面积的45%,年平均气温为8.5—12℃,长城沿线地区年平均气温7.8—8.5℃,是全省的低温地带。

陕北气候干旱,长城沿线年降雨量只有340---450毫米,是全省将于最少的地区。

陕西中部是关中平原,海拔300---800米,约占全省总面积的19%,属暖温带气候,一月份平均气温为摄氏0---1℃,年平均降雨量500—800毫米。

陕南属北亚热带气候区,一月份平均气温在0℃以上,年降雨量平均750—1300毫米。

因为三大自然区域的自然条件有较大差异,一次民居建筑也各有特点。

陕西民居的特点(一)关中地区民居特点关中盆地地处陕西中部秦岭北侧,北接白于山。

东起潼关港口,西迄宝鸡峡。

东西长约360公里(俗称八百里秦川),地形平坦,海拔322—600米,渭河横贯中部。

渭河以南的平原地区民居,以木架构、土坯墙、夯土墙为主要材料的单层坡顶建筑为主,如关中韩城党家村就是一例,在台塬断续分布处也有少量生土窑洞民居,多半用于库藏,一般不作居住之用。

渭河北岸分布着东西延伸的黄土台塬,北与陕北高原的山地相连接,黄土层厚十多米至百余米,在平原和台塬接壤处,土崖拔地而起,由于黄土质地坚硬,塬壁几成90度而不塌。

多数居民就在向阳的塬壁上开挖窑洞;有的因地就势,背靠塬壁把窑洞与一般民居组合成院落或挖成下沉式井院,并沿四壁筑窑而别具一格。

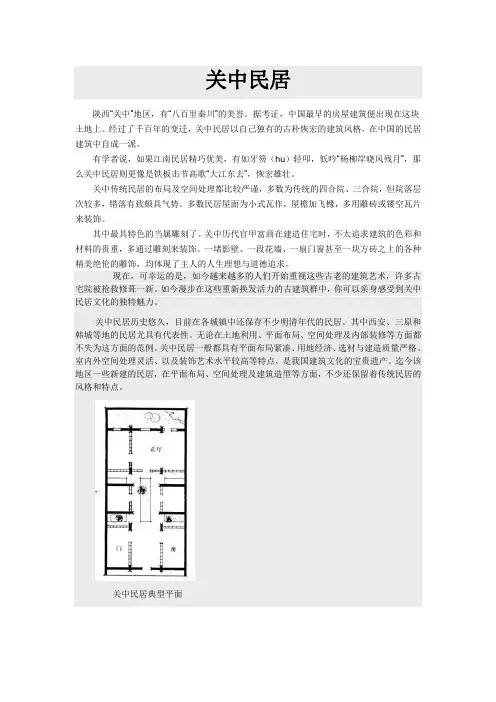

关中民居陕西“关中”地区,有“八百里秦川”的美誉。

据考证,中国最早的房屋建筑便出现在这块土地上。

经过了千百年的变迁,关中民居以自己独有的古朴恢宏的建筑风格,在中国的民居建筑中自成一派。

有学者说,如果江南民居精巧优美,有如牙笏(hu)轻叩,低吟“杨柳岸晓风残月”,那么关中民居则更像是铁板击节高歌“大江东去”,恢宏雄壮。

关中传统民居的布局及空间处理都比较严谨,多数为传统的四合院、三合院,但院落层次较多,错落有致颇具气势。

多数民居屋面为小式瓦作,屋檐加飞橼,多用雕砖或镂空瓦片来装饰。

其中最具特色的当属雕刻了。

关中历代官甲富商在建造住宅时,不太追求建筑的色彩和材料的贵重,多通过雕刻来装饰。

一堵影壁、一段花墙、一扇门窗甚至一块方砖之上的各种精美绝伦的雕饰,均体现了主人的人生理想与道德追求。

现在,可幸运的是,如今越来越多的人们开始重视这些古老的建筑艺术,许多古宅院被抢救修葺一新。

如今漫步在这些重新换发活力的古建筑群中,你可以亲身感受到关中民居文化的独特魅力。

关中民居历史悠久,目前在各城镇中还保存不少明清年代的民居。

其中西安、三原和韩城等地的民居尤具有代表性。

无论在土地利用、平面布局、空间处理及内部装修等方面都不失为这方面的范例。

关中民居一般都具有平面布局紧凑、用地经济、选材与建造质量严格、室内外空间处理灵活、以及装饰艺术水平较高等特点,是我国建筑文化的宝贵遗产。

迄今该地区一些新建的民居,在平面布局、空间处理及建筑造型等方面,不少还保留着传统民居的风格和特点。

关中民居典型平面关中民居虽然具有自己的地方风格和特点,但其平面关系与空间组织仍属于中国传统院落式的民居模式。

它的主要布局特点是多沿纵轴布置房屋,以厅堂层层组织院落,向纵深发展的狭长平面布置形式。

归纳起来,关中民居的平面模式有:独院式、纵向多进式、横向联院式、以及纵横交错的大型宅院。

1.1 独院式平面这是关中常用的民居平面布局形式,这类布局多沿用地四周布置房间,由前向后,依次是门房、庭院、正房和后院。

浅谈陕北民居建筑装饰艺术的美学价值【摘要】陕北民居建筑装饰艺术源远流长,充满独特历史渊源。

其特点包括简洁大方、雕刻精细、色彩丰富,体现了陕北人劳动人民的智慧和审美情趣。

这种艺术蕴涵着丰富的美学意蕴,展现出与自然和谐共处、民族文化传承的精神。

陕北民居建筑装饰艺术也对当代建筑提供了启示,引发人们对传统文化的关注和尊重。

在保护与传承方面,更是需要加大力度,对其进行深入研究与发展,不断挖掘其美学价值的重要性。

通过对陕北民居建筑装饰艺术的探讨,可以更好地理解中国传统建筑文化,传承和弘扬中华民族的传统美学观念。

【关键词】陕北民居建筑装饰艺术, 美学价值, 历史渊源, 特点, 美学意蕴, 当代建筑, 启示, 保护与传承, 重要性, 深入研究, 发展。

1. 引言1.1 陕北民居建筑装饰艺术概述陕北民居建筑装饰艺术是中国传统建筑文化的重要组成部分,在陕西北部地区有着悠久的历史和独特的艺术风格。

它体现了当地人民对生活的理解和追求,展现了他们对美的追求和审美情趣。

陕北民居建筑装饰艺术融合了古老的传统工艺和现代的设计理念,形成了独特的风格特点,深受人们喜爱和推崇。

其装饰艺术包括建筑外观、门窗、壁画、雕刻等方面,都展现出了高度的艺术价值和审美品位。

通过对陕北民居建筑装饰艺术的深入研究和理解,可以更好地了解中国传统建筑文化的精髓,从而推动当代建筑设计的发展和创新。

陕北民居建筑装饰艺术不仅具有历史研究的意义,更是对美学价值探索和传承的重要组成部分。

在今天的社会背景下,对陕北民居建筑装饰艺术的深入挖掘和保护传承,对于推动文化传统的传承和当代建筑艺术的发展具有重要意义。

2. 正文2.1 陕北民居建筑装饰艺术的历史渊源陕北民居建筑装饰艺术的历史渊源可追溯至古代。

早在商代,陕北就有了较为完善的民居建筑,并在屋檐、门窗、墙面等部分进行了装饰。

随着历史的发展,秦汉时期的建筑在装饰艺术方面也有了很大的发展,如汉代的华丽彩绘壁画和精美的砖雕。

陕西民居--土窑洞走近窑洞博宝艺术网来源:榆林日报2012-11-21 14:21:09进入陕北,放眼远望,山峁沟壑间的绿树丛中,隐显着一排排窑洞,这就是陕北人世代居住的家。

窑洞,古老而朴实的民居建筑,最真实、最完整地保留了人类建筑文化渊源的本真。

陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞的学问人类的祖先——猿人最早的居所是自然洞穴,用以抗风雨,御寒暑。

到了石器时代,人们用石片等简单的工具在土崖上掘些洞穴,铺上软草,用树枝遮挡洞口,成为舒适的居息处,且又能较好的防备猛兽的侵扰。

到了先秦时代石窑才逐渐出现,但石窑是达官贵族,豪门富商才有能力修建的,一般人还是以土窑洞为居所。

经过数千年的发展,人类社会达到了高度文明,窑洞在陕北的居所地位还是名列魁首。

随着社会的发展,人民生活水平的提高,居住条件有了翻天覆地的变化,还是没有摆脱洞穴系列,只不过由原始洞穴演变成土窑,再由低级进化成高级的石窑洞。

现在有的人家把窑洞装修的十分现代化,那也不过是高级洞穴罢了!陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞最大的优越性是冬暖夏凉,冬季北风呼啸,滴水成冰,窑内暖和如春。

夏季烈日似火,热浪翻滚,窑内却凉爽似秋。

火炕特别适宜老年或风湿病人居住,它有保暖和热灸作用。

窑洞的形制有土窑、接口窑、石窑几种。

土窑在人工洞穴上发展而来,属窑洞的初级型。

农民选择一向阳的胶土崖,用镢头刨齐崖面,开个长方形口子,称窑口,挖进一两米后,向顶部及左右拓展,修成拱形洞。

窑口安装简易方形小门;窑内用麦鱼、黄土和泥粉刷;用石板、黄土垒灶盘炕,即可居住。

这种窑在古代是贫富人家共同的居所模式,接口窑、石窑出现后,仍是贫民安身立命的居息之地。

这种窑采光不好,空气流通差。

建国后这种土窑基本淘汰,作为牛羊圈使用。

接口窑,是为了加固土窑窑面和窑口,防止雨水冲刷和塌陷发展而来的一种模式。

米脂窑洞古城民居聚落形态的价值分析米脂窑洞古城位于陕西省北部东侧,无定河中游,距西安市580 km,距榆林市76 km。

米脂城作为县治所在地,历经900 多年的历史,至今以古老、簇新参半的面貌屹立在黄土高原上。

米脂窑洞古城民居聚落作为黄土高原上的一个典型民居聚落,传统院落林立,历史文化积淀深厚,是人类聚居环境的典型代表,是人类文化遗产的重要组成部分,它体现了“天人合一”的环境理念,具有鲜明的地域特色。

米脂窑洞古城背依盘龙山、文屏山和东沟,无定河由西北向东南流经县城西侧,银河和饮马河由东向西穿过城内注入无定河。

在无定河东岸与盘龙山和文屏山及东沟之间形成由平地到缓坡的地势,米脂窑洞古城就顺应地形建立在这风水宝地上。

其选址正符合了中国传统聚落选址的风水理念,而且形成了独特的生态环境。

鸟瞰米脂窑洞古城民居聚落所处的自然环境决定了聚落采用怎样的布局形态。

随山就势的布局就是民居聚落的院落随着山势地形的变化而建。

米脂窑洞古城主要背靠盘龙山,民居院落或建在坡地上,或建在沟壑里,或建在土崖上,呈现出各种不同的形态。

整个古城区从盘龙山脚下的缓坡到盘龙山的山腰,聚落的街巷大多平行于山势的等高线,院落分布于街巷的两侧,所以整个聚落呈缓急不等的阶梯状分布,这也带来了从上而下窑洞建筑类型的不同:居上者,依山势多建靠崖式窑洞院落;居下者,多建独立式窑洞院落。

所以造就了不同于一般聚落的独特景观价值。

米脂窑洞古城指的主要是米脂县城的老城区,街道主要包括街、巷两种形式,其街道主要以东大街、北大街、西大街、南门街为主骨架,四条大街与南门街形成十字交叉口,西大街经由杨秃子湾与北大街交汇于老城北门遗址,地面铺装沿用了原有的石板路面,四条大街在长短比较上类似于西安市的东、南、西、北四条大街。

东大街平行于银河,与原有的城墙也平行,北大街、西大街、南门街则与饮马河和银河呈垂直状态。

其他巷道主要分布于四条大街两侧,形成不规则网状,地面石板和碎石随不同的地形坡度,或平铺,或竖铺,各具特色,古朴而又富有情趣。

浅议陕西民居建筑装饰特点【摘要】我国各个地方民居建筑装饰特色不一,他们组成了中国传统美学的全部,通过对地方民居建筑装饰的研究既可以理解传统文化的艺术内涵,也可以吸取传统艺术的文化精髓。

本文主要通过对陕西的部分地区典型建筑装饰艺术进行了实地的考察,并作出了更进一步的了解和认识,通过对陕西装饰艺术的形成过程来阐述陕西民居的建筑装饰特点。

【关键词】民居;建筑装饰;民俗文化前言:民居建筑是人类生产中最早出现的,也是数量最为庞大的建筑类别,这类建筑和人类的生活密切相关,因此, 各地的民居带上了明显的民俗特点,形成了各具特色的各地民居,也使得当地的经济、文化、生产生活以及伦理风俗、宗教信仰、哲学和当地传统美学观念融入到了其中,形成了明显的建筑装饰特点,本文将从实例出发,以实地调查为依据去阐述陕西民居的典型建筑装饰特点。

一、陕西传统民居概况本土文化对当地的民居建筑有着极其重要的影响,所以地理位置特殊的陕西兼具了秦文化的古朴粗狂,也包含了荆楚文化的柔媚清丽。

受本土文化精神的遗传和自然人文景观、文化习俗的影响,使得陕西以南的民居建筑装饰既带上了南方人温文尔雅的特点,也带上了北方人豪放刚毅的气质,形成了陕南人独有的勤劳朴实和淳朴善良。

同时影响着陕南民居发展的不但有独特的文化背景元素,也包含了毗邻汉水,背靠终南、南倚巴山的地理元素,同时作为我国较早萌芽资本主义小商品经济的经济元素也不可小觑。

陕南民居呈现出的多样性也和这个地方各种文化的碰撞和融合有关,鉴于其特殊的地理位置,使得古老的陕南文化在巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化、三秦文化以及岭南文化的相互融合下形成。

所以其民族民俗风味独特,民居建筑装饰艺术也种类繁多,精彩纷呈。

二、陕西以南的民居类型陕南秦巴山区的民居建筑有着典型的陕西民居特点但又区别于关中地区和陕北地区。

其主要区别于衍生的方式,例如:关中平原的院落最后形成了村庄,陕北的凿土成洞则形成了窑洞民居,但是秦巴居民人数较少但建材却种类繁多,所以在建筑样式上会有所差异。

延安附近窑洞村落 浅析陕西民居的建筑特色徐永战陕西地处黄河中游,自古就有原始先祖这里生息繁衍,成为人类起源的重要地区之一 。

在唐代都城长安(今西安)不仅成为全国的中心,而且也是世界有数的大都会之一,它作为丝绸之路的起点,沟通南亚、非洲、欧洲。

陕西社会经济的发展,带来了文化领域的繁荣,创造了灿烂的唐代文化。

在其影响下产生了淡泊质朴与自然的协调的窑洞民居,布局的严谨、做工的正统的合院民居和吊脚楼。

窑洞多分布于陕北,四合院多分布于中部。

一、陕北民居--窑洞黄土高原上古老的窑洞民居是在黄土层内挖出的居住空间。

这种建筑不仅让土地得到利用,而且也方便了人们的劳作,构成人地两宜的和谐局面。

在适合挖筑的山坡上形成洞洞相连的建筑格局,远远望去,给人一种古韵遗风的天然之趣。

特别是窑洞因深入土层内部,与地气相通,冬暖夏凉,适于居住,体现出先民因地制宜,造福自身的智慧。

人因地而得到庇护,地因人而尽显生气。

很好地体现了人与自然共生共处的依存关系,一直被建筑界称为“亲地文化”的代表。

(一)窑洞民居的特点陕北是我国黄土高原的主要组成部分,由于特定的地形、地貌、土质与气象等条件的影响形成陕西窑洞独特的特点:1、家族聚居和封建社会形态影响下形成的独特的院落结构。

院落或封闭或开敞无不有利于家族的共同生活以及维护封建秩序,如刘家峁村的姜耀祖宅。

2、因地制宜的单体平面形式和空间构成。

在山区和平原都采取了适合当地条件的平面形式,如为改善采光而出现了前大后小的大口窑,为避风保温而出现前小后大的锁口窑等。

3、质朴的窑脸装饰,为了展示其窑洞风采窑脸都是重点装饰对象,或简单装饰或精雕细刻的。

为了充分接纳阳,多做满开大窗,以及做工很是考究护崖墙处处体现窑洞的质朴。

(二)、陕西窑洞的构成要素1、窑脸,潜藏于土中的窑洞与大地融合在一起只有向阳的一个立面展示其风采,这唯一的建筑立面,是划分院落和居室的隘道,窑脸也真实的反映出拱形结构的受力逻辑以及门窗的装饰艺术。

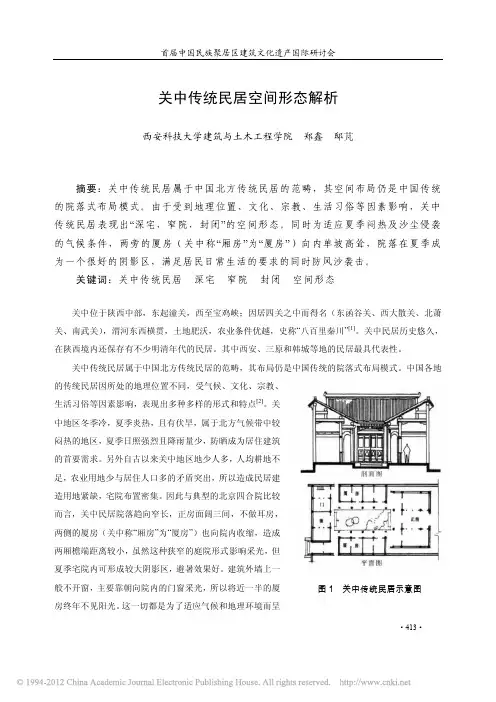

关中传统民居空间形态解析西安科技大学建筑与土木工程学院郑鑫邸芃摘要:关中传统民居属于中国北方传统民居的范畴,其空间布局仍是中国传统的院落式布局模式。

由于受到地理位置、文化、宗教、生活习俗等因素影响,关中传统民居表现出“深宅,窄院,封闭”的空间形态。

同时为适应夏季闷热及沙尘侵袭的气候条件,两旁的厦房(关中称“厢房”为“厦房”)向内单坡高耸,院落在夏季成为一个很好的阴影区,满足居民日常生活的要求的同时防风沙袭击。

关键词:关中传统民居深宅窄院封闭空间形态关中位于陕西中部,东起潼关,西至宝鸡峡;因居四关之中而得名(东函谷关、西大散关、北萧关、南武关),渭河东西横贯,土地肥沃,农业条件优越,史称“八百里秦川”[1]。

关中民居历史悠久,在陕西境内还保存有不少明清年代的民居。

其中西安、三原和韩城等地的民居最具代表性。

关中传统民居属于中国北方传统民居的范畴,其布局仍是中国传统的院落式布局模式。

中国各地的传统民居因所处的地理位置不同,受气候、文化、宗教、生活习俗等因素影响,表现出多种多样的形式和特点[2]。

关中地区冬季冷,夏季炎热,且有伏旱,属于北方气候带中较闷热的地区,夏季日照强烈且降雨量少,防晒成为居住建筑的首要需求。

另外自古以来关中地区地少人多,人均耕地不足,农业用地少与居住人口多的矛盾突出,所以造成民居建造用地紧缺,宅院布置密集。

因此与典型的北京四合院比较而言,关中民居院落趋向窄长,正房面阔三间,不做耳房,两侧的厦房(关中称“厢房”为“厦房”)也向院内收缩,造成两厢檐端距离较小,虽然这种狭窄的庭院形式影响采光,但夏季宅院内可形成较大阴影区,避暑效果好。

建筑外墙上一般不开窗,主要靠朝向院内的门窗采光,所以将近一半的厦房终年不见阳光。

这一切都是为了适应气候和地理环境而呈图1 关中传统民居示意图·413··414· 现不同的空间形态,以改善院内小气候,并节约用地。

这就形成了关中传统民居“深宅,窄院,封闭”的特点(如图1),整个窄院空间更加封闭紧凑,向心力强,体现出很强的防御性。

浅谈陕西榆林民居中“穿廊虎抱头”之成因周泓宇;姜忆南【摘要】The Yulin Courtyard Houses is one of the most important residential building forms in the northwest of China. Its emergence and development has a profound history and culture background, and it forms its own unique style and characteristics. "Hubaotou" is one of the extremely important examples. In this paper, we illustrate the forming reasons of the pattern named "Hubaotou" and in the views of name, shape, function, culture, so as to find some essential factors behind the form. At the same time, we analyze its adaptation to the local culture and technical materials using data of months' careful watching and measurement. Then we appeal people to pay more attention to traditional architectures, so as to provide more information and references for the renewal and protection of ancient cities.%榆林四合院是陕北地区重要的居住建筑形式,它的产生和发展有着深厚的历史文化背景,并形成了自己独特的风格和特征,“穿廊虎抱头”即是其中一例.该文通过实地测绘与资料调研,对榆林四合院中“穿廊虎抱头”形制的成因加以探讨,从得名、形制、功能和文化等视角展开分析,试图寻找其形制背后的本质因素,借此论述该形制对于当地历史文化和自然环境条件下的适应性,从而促进榆林卫城的研究,为其保护与更新提供可资借鉴的资料.【期刊名称】《华中建筑》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】4页(P16-19)【关键词】穿廊虎抱头;成因;地域环境;尚武;形制;功能;多元文化;四合院民居【作者】周泓宇;姜忆南【作者单位】北京交通大学建筑与艺术学院;北京交通大学建筑与艺术学院【正文语种】中文【中图分类】TU241.5陕西榆林地区的四合院源自中原四合院[1],但是,在其漫长的发展过程中,它除了继承了中原四合院的主要特点之外,还结合自身文化与环境条件,形成了独具特色的陕北四合院建筑布局与形制,“穿廊虎抱头”即为其特色之一。

陕西民居--土窑洞走近窑洞博宝艺术网来源:榆林日报2012-11-21 14:21:09进入陕北,放眼远望,山峁沟壑间的绿树丛中,隐显着一排排窑洞,这就是陕北人世代居住的家。

窑洞,古老而朴实的民居建筑,最真实、最完整地保留了人类建筑文化渊源的本真。

陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞的学问人类的祖先——猿人最早的居所是自然洞穴,用以抗风雨,御寒暑。

到了石器时代,人们用石片等简单的工具在土崖上掘些洞穴,铺上软草,用树枝遮挡洞口,成为舒适的居息处,且又能较好的防备猛兽的侵扰。

到了先秦时代石窑才逐渐出现,但石窑是达官贵族,豪门富商才有能力修建的,一般人还是以土窑洞为居所。

经过数千年的发展,人类社会达到了高度文明,窑洞在陕北的居所地位还是名列魁首。

随着社会的发展,人民生活水平的提高,居住条件有了翻天覆地的变化,还是没有摆脱洞穴系列,只不过由原始洞穴演变成土窑,再由低级进化成高级的石窑洞。

现在有的人家把窑洞装修的十分现代化,那也不过是高级洞穴罢了!陕北人从远古走到了现在,还走不出窑洞这种居息模式,可见窑洞在这块土地上的优越性和生命力。

窑洞最大的优越性是冬暖夏凉,冬季北风呼啸,滴水成冰,窑内暖和如春。

夏季烈日似火,热浪翻滚,窑内却凉爽似秋。

火炕特别适宜老年或风湿病人居住,它有保暖和热灸作用。

窑洞的形制有土窑、接口窑、石窑几种。

土窑在人工洞穴上发展而来,属窑洞的初级型。

农民选择一向阳的胶土崖,用镢头刨齐崖面,开个长方形口子,称窑口,挖进一两米后,向顶部及左右拓展,修成拱形洞。

窑口安装简易方形小门;窑内用麦鱼、黄土和泥粉刷;用石板、黄土垒灶盘炕,即可居住。

这种窑在古代是贫富人家共同的居所模式,接口窑、石窑出现后,仍是贫民安身立命的居息之地。

这种窑采光不好,空气流通差。

建国后这种土窑基本淘汰,作为牛羊圈使用。

接口窑,是为了加固土窑窑面和窑口,防止雨水冲刷和塌陷发展而来的一种模式。

解读⼁陕南传统民居建筑及其空间特征⼀⽅⽔⼟孕育⼀⽅⼈⽂,陕南地区特殊的⾃然环境和社会发展背景培育了多元、活跃的⽂化环境,让陕南地区成为中原⽂化、巴蜀⽂化、湖⼴⽂化、荆楚⽂化不同地域⽂化相互碰撞、融合的熔炉。

陕南地区与四川、重庆、⽢肃、湖北等省相邻,不可避免地受到各地区⽂化和建筑风格的影响,呈现出多元化的建筑⾯貌。

即使在陕南内部的各市区内,其建筑风格也不尽相同,地⽅化、民族化的建筑做法处处可见。

陕南各区域的民居由于区位条件不同,陕南各区域形成不同的地域⽂化特⾊。

位于汉江源头的西部,南接为秦蜀⽂化交替影响的川陕特⾊;中部地处三⼤⽂化圈的交汇处,⽂化不仅具有兼容荟萃的统⼀性,各县区因不同移民背景还表现出局地的差异性。

地区整体受楚⽂化影响最⼤,以汉江为界,向北三秦⽂化影响渐强,向南则巴蜀⽂化影响渐强,沿汉江下⾏,向东由蜀⽂化逐渐向楚⽂化过渡;东南部地接荆楚,是历史上“湖⼴填川陕”典型移民通道,⼈⼝流动和⽂化贸易流频繁,⽓候条件、地形地貌与湖北具有相似性,地域⽂化主要反映荆楚特⾊;东北部兼有通关中、东接中原、南下湖⼴之利,有着较为明显的三秦、中原⽂化个性兼有湖⼴特⾊。

根据陕南各区域的⽂化特征差异,将传统民居划分为西部、中部、东南部和东北部四⼤板块进⾏研究。

陕南地区传统民居研究区域范围划分及主要研究对象分布(来源:⾃绘)陕南地区民居建筑由于不同的选址及⽤途产⽣了多种类型,主要包括店居式民居(“街屋”)、独⽴式院落民居和⼤量的乡村农舍。

前两类传统民居空间格局完整、造型特⾊突出,代表了陕南各区域民居建筑的典型特征。

01兼容川陕的西部地区民居西部地区传统民居反映了兼容川陕的地域⽂化特⾊。

民居⼀般以四合天井院为主要空间组织形式,院落尺度介于南北之间;善于利⽤地形⾼差组织院落空间,空间形态丰富;街屋⽤地紧张,形成了较⼩尺度的窄长或宽窄天井院落。

独⽴式民居多选址场坝建造,天井院落宽⼤开阔;⼤挑檐悬⼭屋顶、⽊装板壁门窗与穿⽃式⽊构架体现蜀⽂化特⾊,⽽厚重夯⼟墙等则反映秦⽂化影响。

陕西古民居生态美学意蕴解读 *祁嘉华提要:生态和谐,不仅要求人与自然环境相融合,更要求人与社会文化相统一。

因为,只有当人与自然和社会实现共同统一的时候,生命形态的和谐才可能产生。

陕西古民居从现实生存需要考虑,在选址、用材、布局方面以各地自然条件为基准,追求建筑与自然的和谐;从满足社会伦理原则出发,则在建筑的大小、朝向、高低方面表现人与人之间的伦理关系,追求人与建筑的人文和谐。

陕西古民居正是从这两个方面体现着“天人合一”的审美精神,从古老的“居穴”、“居巢”的窑洞、吊脚楼,到四合院等多种民居类型,无不体现着这种整体和谐的建筑理念。

关键词:陕西古民居;自然和谐;人文和谐一现行的美学理论比较一致地认为:中西方文化背景不同,所生成的美学精神也有很大差别。

同是谈论“和谐”,西方美学家更加看重物体本身的比例以及与周边事物之间的关系,注重从自然精神的角度来阐述;中国的哲人则更加注重其中的人文内容,认为“畜之以道则民和,养之以德则民合,和合故而能谐”,[1] 注意和谐的社会意味。

这是从理论上看问题。

如果从实际看问题,我们还会发现,可以说,在相当长的历史阶段里,人类在各种社会实践活动中,既不可能离开对在具体的实践活动中,人们往往既离不开对自然环境的适应,也离不开对人文精神的遵从。

因为,只有当人与自然和社会实现有机统一的时候,生命形态的和谐才可能产生。

尤其对生活于农业社会的人们来说,只有千方百计地适应自然,才可能从自然界得到起码的衣食之源,使生命得以延续;同时,由于生产力水平的低下,社会关系的相对紧张,人们又不能不通过种种以伦理纲常为内容的秩序来调整人与人的关系,形成与此相适应的人文精神。

自然环境的适应,也不可能离开对人文规范的遵从,只能是在自然与人文的双重和谐中才可能共生共荣,达到“诗意栖居”的理想境地。

这情况在陕西古民居中表现得尤其突出。

由于特殊的地理位置与社会条件,陕西古民居的建造过程不仅追求人与自然环境相融合,而且更要求人与社会文化相统一。

延安附近窑洞村落 浅析陕西民居的建筑特色徐永战陕西地处黄河中游,自古就有原始先祖这里生息繁衍,成为人类起源的重要地区之一 。

在唐代都城长安(今西安)不仅成为全国的中心,而且也是世界有数的大都会之一,它作为丝绸之路的起点,沟通南亚、非洲、欧洲。

陕西社会经济的发展,带来了文化领域的繁荣,创造了灿烂的唐代文化。

在其影响下产生了淡泊质朴与自然的协调的窑洞民居,布局的严谨、做工的正统的合院民居和吊脚楼。

窑洞多分布于陕北,四合院多分布于中部。

一、陕北民居--窑洞黄土高原上古老的窑洞民居是在黄土层内挖出的居住空间。

这种建筑不仅让土地得到利用,而且也方便了人们的劳作,构成人地两宜的和谐局面。

在适合挖筑的山坡上形成洞洞相连的建筑格局,远远望去,给人一种古韵遗风的天然之趣。

特别是窑洞因深入土层内部,与地气相通,冬暖夏凉,适于居住,体现出先民因地制宜,造福自身的智慧。

人因地而得到庇护,地因人而尽显生气。

很好地体现了人与自然共生共处的依存关系,一直被建筑界称为“亲地文化”的代表。

(一)窑洞民居的特点陕北是我国黄土高原的主要组成部分,由于特定的地形、地貌、土质与气象等条件的影响形成陕西窑洞独特的特点:1、家族聚居和封建社会形态影响下形成的独特的院落结构。

院落或封闭或开敞无不有利于家族的共同生活以及维护封建秩序,如刘家峁村的姜耀祖宅。

2、因地制宜的单体平面形式和空间构成。

在山区和平原都采取了适合当地条件的平面形式,如为改善采光而出现了前大后小的大口窑,为避风保温而出现前小后大的锁口窑等。

3、质朴的窑脸装饰,为了展示其窑洞风采窑脸都是重点装饰对象,或简单装饰或精雕细刻的。

为了充分接纳阳,多做满开大窗,以及做工很是考究护崖墙处处体现窑洞的质朴。

(二)、陕西窑洞的构成要素1、窑脸,潜藏于土中的窑洞与大地融合在一起只有向阳的一个立面展示其风采,这唯一的建筑立面,是划分院落和居室的隘道,窑脸也真实的反映出拱形结构的受力逻辑以及门窗的装饰艺术。