肾小球系膜

- 格式:ppt

- 大小:102.50 KB

- 文档页数:63

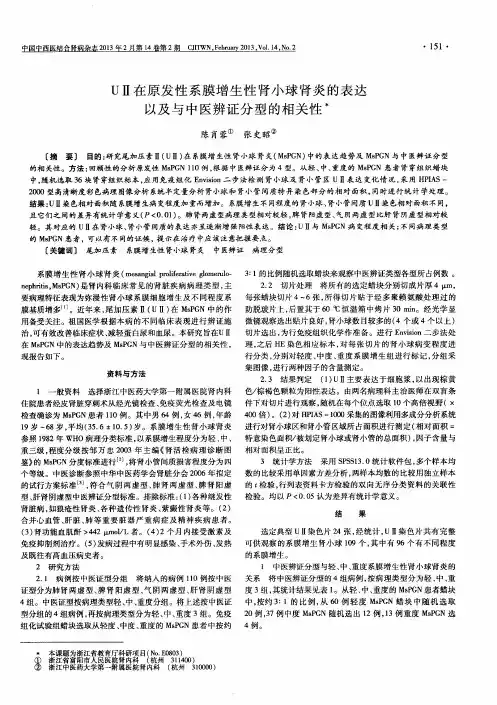

膜增生性肾小球肾炎怎么治疗?疾病简介膜增生性肾小球肾炎(membranoproliferative glomerulonephritis,MPGN)是依据光镜下病理改变特征命名的,是一组以肾小球系膜细胞和基质高度增生,系膜细胞插入至毛细血管壁并致使其增厚为主要表现的肾小球肾炎。

由于光镜下主要表现为肾小球系膜细胞及基质弥漫增生及毛细血管壁增厚,肾小球不再呈现均一性,而呈分叶状,因此也称之为“系膜毛细血管增生性肾小球肾炎”或“分叶性肾炎”。

主要临床表现为肾病综合征(大量蛋白尿、低蛋白血症、高脂血症和浮肿),可伴有血尿、高血压及肾功能损害。

持续性低补体血症是MPGN的重要血清学改变,过去也曾以“低补体性肾小球肾炎”作为临床诊断。

部分可以继发于其它疾病,如系统性红斑狼疮、肝炎病毒感染等,此种情况下称之为继发性MPGN。

也有部分找不到其它疾病,此种情况下称之为特发性MPGN。

MPGN好发于青少年,临床表现复杂,预后不良,部分患者可以进展至尿毒症,但积极治疗可以延缓疾病的进展,因此要早期诊断,积极治疗。

疾病分型根据光镜下肾小球形态改变,尤其是免疫复合物沉积部位和电镜下电子致密物沉积部位不同,将MPGN分为3型:Ⅰ型免疫复合物沉积于毛细血管襻内皮下,典型改变为肾小球基膜增厚,系膜细胞及系膜基质显著增生扩张,插入毛细血管壁的内皮细胞与基膜之间,呈双轨现象,也称为系膜毛细血管增生性肾小球肾炎,电镜下也表现为电子致密物沉积于内皮下;Ⅱ型大量免疫复合物沉积于肾小球基膜内,典型改变为肾小球基膜弥漫性增厚,系膜细胞增生及插入不明显,电镜下大量缎带状电子致密物沉积于毛细血管基膜致密层内,因而称为致密物沉积病(dense deposit disease,DDD);Ⅲ型免疫复合物广泛沉积于肾小球毛细血管内皮下、上皮下和肾小球系膜区,光镜下病理改变与Ⅰ型表现相似。

又可分为两个亚型--Burkholder亚型和Strife-Ander亚型。

肾小球he染色形态学全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:肾小球是肾脏的重要组成部分,是肾脏的滤过单位。

肾小球结构包括毛细血管病变、系膜区及鲍曼囊。

染色形态学是通过染色技术观察肾小球的结构和组织学细胞学特点,对于肾小球疾病的诊断和治疗至关重要。

肾小球he染色形态学作为常规的组织学染色技术之一,常常用于观察肾小球的形态学特点。

HE染色是指用赛莱明了,氯胺酮,乙醚进行染色的组织切片染色方法,通常显示细胞核呈蓝色、胞质呈粉红色。

这种染色方法在观察组织形态和结构方面有很好的效果,被广泛应用于临床实践和病理诊断中。

在HE染色下观察肾小球,我们可以观察到毛细血管病变的不同类型,包括系膜增生、毛细血管内皮细胞肿胀、基底膜增厚、毛细血管内血栓形成等。

这些变化反映了肾小球病变的严重程度和类型,有助于医生进行病因学分析和疾病诊断。

除了毛细血管病变外,HE染色还可以观察到肾小球系膜区和鲍曼囊的结构。

系膜区是肾小球内的细胞间质区域,包括系膜细胞、系膜基质和免疫细胞等,起着支持和调节作用。

HE染色可以清晰地显示系膜区的结构和组织学变化,如系膜细胞增生、系膜基质增加等,有助于判断肾小球疾病的病变类型。

鲍曼囊是肾小球内的尿血管腔,是尿液产生的地方。

HE染色可以清晰地显示鲍曼囊的形态和结构,包括袢、锥体、管腔等部分。

通过观察鲍曼囊的形态学特征,可以了解肾小球的滤过功能和泌尿功能是否正常。

肾小球HE染色形态学是肾小球疾病诊断和治疗的重要手段。

通过观察肾小球的形态学特征,可以及时发现肾小球病变的不同类型和程度,为临床医生制定合理的治疗方案提供重要参考。

对肾小球HE染色形态学有深入的研究和了解,对于提高肾小球病变的诊断准确率和治疗效果具有重要意义。

希望通过我们的努力,能够为相关学科的研究和应用提供更多有益的信息和帮助。

【2000字】第二篇示例:肾小球是肾脏的结构之一,是肾脏进行血液过滤的地方。

在肾小球中,有许多细胞和结构负责过滤血液中的废物和维持体内的水平衡。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

肾小球病理介绍

导语:肾小球病理可表现为肾小球肾炎,我们都知道,这其实就是肾的一种炎症,对身体健康会产生不利的影响,所以我们就需要观察和了解,肾小球的病

肾小球病理可表现为肾小球肾炎,我们都知道,这其实就是肾的一种炎症,对身体健康会产生不利的影响,所以我们就需要观察和了解,肾小球的病理机制,以及它的病理变化问题,这样子才能够帮助自己根据病情的因素,去找到最科学有效的治疗和应对方法,减少因为肾小球肾炎而产生的伤害。

(一)弥漫性毛细血管内增生性肾小球肾炎

1.病理变化病变为弥漫性,累及双侧肾脏大多数肾小球。

镜下见:

①肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞增生、肿胀,较多的中性粒细胞和少量单核细胞浸润,使肾小球内细胞数目增多,肾小球体积增大,。

肾小球毛细血管受压,引起肾小球缺血。

②肾小球的病变引起所属肾小管缺血,肾小管上皮细胞肿胀,管腔内含有从肾小球滤出的蛋白、红细胞、白细胞和脱落的上皮细胞,这些成分可在管腔内凝集成各种管型。

③肾间质充血、水肿,少量炎细胞浸润。

肉眼观,两侧肾脏对称性肿大,包膜紧张,表面光滑,色较红,称为“大红肾”。

有时,因肾小球毛细血管破裂出血,肾表面和切面可见散在的出血点,如蚤咬状,称为“蚤咬肾”。

2.病理临床联系①少尿:由于肾小球毛细血管内皮细胞和系膜细胞肿胀、增生,使管腔狭窄,滤过率降低,而肾小管的重吸收相对正常,导致球一管失衡而引起少尿,严重者可致氮质血症。

②血尿、蛋白尿、管型尿:肾小球毛细血管损伤,通透性增加所致。

③水肿:主要原因为少尿引起钠水潴留。

④高血压:主要由于钠水潴留引起血容量增多

预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

肾脏解剖与生理(专业描述)肾脏解剖与生理(专业描述)肾脏的一般结构一、肾单位肾单位是肾脏结构与功能的基本单位,它由一个肾小体和相通的小管组成。

人类每个肾脏约有一百万个肾单位。

肾小体90%以上分布在肾皮质部分。

肾小体是由肾小球及包围在其外的肾小球囊组成。

肾小球的核心是一团毛细血管网,它的两端分别与入球动脉及出球动脉相连。

肾小球外覆以肾小球囊,肾小球囊的壁层上皮细胞与肾小管上皮细胞相延续,其囊腔与肾小管腔相通。

肾单位按其在肾脏部位不同,分为皮质肾单位和髓旁肾单位。

在皮质内层近髓质处的称髓旁肾单位,其肾小管甚长,伸入到髓质内层,甚至达到乳头部,其出球小动脉除分支形成毛细血管网外,还发出直小血管进入髓质内层。

皮质肾单位的肾素含量高于髓旁肾单位。

而髓旁肾单位的肾小管长,加上有直血管的逆流交换作用,这对保持髓质高渗及尿液浓缩有重要作用。

二、肾小球滤过膜是指肾小球毛细血管袢的管壁。

它由三层构成,最里层是毛细血管内皮细胞,中层为基底膜,外层为上皮细胞(也称足细胞,即肾小球囊的脏层)。

肾小球滤过膜具有一定的“有选择性”的通透性。

这是因为滤过膜各层的孔隙只允许一定大小的物质通过,而且和滤过膜带的电荷有关。

滤过分子大小一般以有效半径来衡量,半径小于14 如尿素、葡萄糖、通过滤过膜不受限制;半径大于20 如白蛋白,滤过则受到一定限制,半径大于42 ;如纤维蛋白原,则不能通过。

滤过膜所带电荷对其通透性有很大影响。

正常时滤过膜表面覆盖一层带负电荷的蛋白多糖,使带负电荷的较大分子不易通过,如白蛋白,当在病理情况下滤过膜上负电荷减少或消失,白蛋白滤过增加而出现蛋白尿。

三、肾小球系膜是位于肾小球毛细血管袢之间的一种特殊间充质,由系膜细胞和系膜基质组成。

系膜细胞的作用可能有;①收缩作用,入球小动脉和出球动脉的收缩作用受系膜细胞的调节,以影响毛细血管袢的内压和滤过率。

②支持作用,它填充于毛细血管袢之间,支持毛细血管的位置。

③吞噬作用,能吞噬被阻留在基膜内的大分子物质和蛋白质。

肾病综合征病理分型标准

一、微小病变型

微小病变型是肾病综合征中最常见的病理类型之一,主要病变特点是肾小球上皮细胞足突广泛融合,肾小球基底膜正常,无免疫沉积物。

这种类型的肾病综合征通常对药物治疗反应较好,预后相对较好。

二、局灶节段性病变

局灶节段性病变是指肾脏的部分肾小球出现病变,包括局灶性肾小球肾炎和节段性肾小球肾炎。

病变通常局限于部分肾小球,表现为肾小球上皮细胞的足突融合和基底膜的损伤。

这种类型的肾病综合征对药物治疗的反应因个体差异而异,预后因个体差异和病变程度而异。

三、膜性病变

膜性病变是指肾小球基底膜的损伤和增厚。

这种类型的肾病综合征通常在成人中较为常见,对药物治疗的反应较好,但病程较长,容易反复发作。

四、系膜增生性病变

系膜增生性病变是指肾小球系膜细胞的增生和系膜基质的增多。

这种类型的肾病综合征在青少年中较为常见,对药物治疗的反应因个体差异而异,预后因个体差异和病变程度而异。

五、膜增生性病变

膜增生性病变是指肾小球基底膜的增厚和系膜细胞的增生。

这种类型的肾病综合征比较少见,对药物治疗的反应较差,预后较差。

六、局灶性节段性肾小球硬化

局灶性节段性肾小球硬化是一种常见的慢性肾小球肾炎病理类型,主要表现为部分肾小球硬化、基底膜增厚和系膜细胞及系膜基质增多等。

这种类型的肾病综合征预后较差,对药物治疗的反应因个体差异而异。

七、硬化性肾小球病

硬化性肾小球病是慢性肾衰竭的病理改变,表现为肾小球硬化、基底膜增厚和系膜细胞及系膜基质增多等。

这种类型的肾病综合征预后较差,对药物治疗的反应较差。