论道教济世度人思想的渊源

- 格式:pdf

- 大小:396.76 KB

- 文档页数:5

中国的道教与道家思想在中国的思想体系中,道教和道家思想一直占据着重要地位。

它们不仅影响了中国人的世界观、价值观,也对中国文化的发展和演变产生了深远的影响。

本文将探讨中国的道教和道家思想,并分析其在中国历史和文化中的地位与作用。

一、道教的起源与发展道教起源于中国古代,主要在东汉时期形成并得到推广。

道教的核心思想是“道”,它强调人与自然、人与社会的和谐统一,追求亲近自然、追求心灵的宁静与自由。

道教强调观察自然的规律,倡导顺应天道、顺应人道,以达到身心和谐、长寿健康的目的。

道教的发展经历了多次的兴盛和衰落。

在社会动荡时期,道教成为民间信仰的寄托,被广大民众所接受和信奉。

随着历史的演进,道教的教义逐渐丰富,形成了一系列的道教经典和礼仪。

同时,道教的组织逐渐完善,形成了道教教派的体系。

二、道教的主要教义和实践道教的主要教义包括“道可道非常道”、“无为而治”、“悟道成仙”等。

其中,“道可道非常道”是道教思想的核心,强调道理无法用言语表达,只能通过个人的领悟和体验来达到。

而“无为而治”则强调顺应自然的力量,通过放松身心、保持内心平静来实现治理社会、统一世界。

在道教的实践中,修炼功夫和炼丹术是重要组成部分。

修炼功夫包括静坐、打坐、冥想等,旨在放松身心、达到修身养性的目的。

而炼丹术则是追求长生不老、成为仙人的一种实践方法。

道教徒通过炼丹术,寻求长寿和超脱尘世的境界。

三、道家思想的渊源与核心观点道家思想与道教密切相关,但又有所不同。

道家思想起源于古代中国的哲学家老子和庄子,他们对“道”的思考和研究形成了道家的独特理论。

道家思想强调无为而治、无为而无不治,认为世界和人类应该顺应自然、顺应道的规律,追求无为而治的境界。

道家思想的核心观点包括“道生一,一生二,二生三,三生万物”、“无为而无不为”等。

其中,“道生一,一生二,二生三,三生万物”表达了道产生一切事物的观点,认为宇宙万物来源于一个根本的道。

而“无为而无不为”则表达了顺应自然、无为而治的思想,主张不要强行干预,任其自然发展。

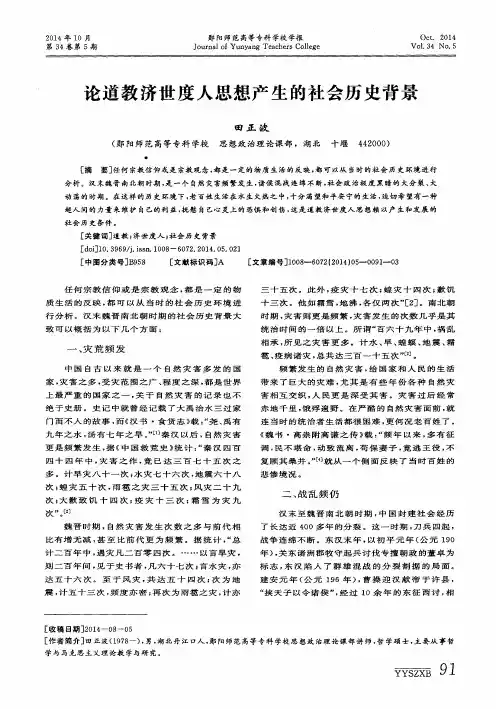

论道教济世度人思想的涵义和特征

田正波

【期刊名称】《郧阳师范高等专科学校学报》

【年(卷),期】2013(033)001

【摘要】通过考证道教济世度人的语义,界定道教“济世度人”的涵义,得出道教济世度人的特征,即入世济世,修道成仙;重道重术,自度度人.

【总页数】4页(P7-10)

【作者】田正波

【作者单位】郧阳师范高等专科学校政法与旅游系,湖北十堰442000

【正文语种】中文

【中图分类】B95

【相关文献】

1.道教宫观要以济世度人、绵延香火为宗旨(上) [J], 陈耀庭

2.早期道教济世度人思想的作用 [J], 田正波

3.早期道教济世度人思想的内容及历史演变 [J], 田正波

4.论道教济世度人思想的渊源 [J], 田正波

5.论道教济世度人思想产生的社会历史背景 [J], 田正波

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中华道教:入世济世的本土教道教是来源于民间的宗教,它是在老百姓最需要它的时候应运而生的,现在无论城乡,我们日常生活中有许多风俗习惯如清明祭祖、拜财神等等,都来自于道教。

所以它在宣扬出世精神的同时,也洋溢着积极的入世情怀,主动关心社会、关爱他人。

道教的入世情怀和济世功德,都建立在其教义思想的基础上,宗旨在于以入世的态度达到济世度世之目标,阐扬大道以裨益社会人群,裨益世教。

自入世以求济世,尽管不无世俗化的种种形态,但其根本旨趣却超越于世俗生活,所以道教的世俗化,其实蕴涵着深厚的思想文化底蕴,是背负着伟大的宗教理想以推进社会发展的表现。

此种依据于道教的教义特质、因应时俗变化以调整行教方式的精神,即道经所谓'随方设教'。

在道教的经典教义中,这一思想有着充分的表述,我们可以择其要义略作探讨。

第一、由忠孝诚信达至齐同慈爱尽忠尽孝是我国传统社会的重要道德准则,是儒家人伦道德的核心内容。

诚信则是做人的根本。

道教从建立教团伊始,就非常重视这些道德准则并将其吸纳到教戒中。

张道陵天师向奉道者所谕教戒,最基本的一条就是'诚信不欺诈'。

《太平经》说:'天下之事,孝忠诚信为大。

'《正一法文天师教戒科经》说:'能如要言:臣忠、子孝、夫信、妇贞、兄敬、弟顺,内无二心,便可为善,得种民矣。

'并强调'事师不可不敬,事亲不可不孝,事君不可不忠,……仁义不可不行。

'葛洪在他的《抱朴子内篇》中说:'欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。

'《虚皇天尊初真十戒文》则强调:仙经万卷,忠孝为先。

由此可知,忠孝、诚信等社会道德基本准则在道教中受到高度重视。

从社会伦理的层面上看,道教重视的这些基本准则,与儒家的要求是一致的,主要反映儒家治世亦即世俗社会的道德要求。

但是,由于道教与儒家的根本宗趣不同,其强调的维护社会人伦是入世教化和修行的需要,是为升仙度世奠定基础,是所谓仙道不离人道,体现的是道教齐同慈爱的上善之心。

道教产生的原因与意义智叟一、道教产生的思想渊源二、道教与两汉政治三、道教与儒、佛的关系及其对东方文化的影响一、道教产生的思想渊源易经是中国传统文化的源头,儒道思想都从这里萌发。

《周易·观卦彖辞》有“中正以观天下。

观盥而不荐,有孚颙若,下观而化也。

观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣。

”的思想认识,对儒道两家都产生了深刻的影响。

而且,儒家所谓“神道”,是指神妙变化或曰规律而言。

然而对于道教来说,它只是一个远源,直接受《易经》影响并形成学派的是道家。

道家才是道教的近源。

虽然后来的道教常以易学相标榜。

如《周易参同契》等,确实也从中汲取了不少理论资养。

但不是道教的直接来源,更不是道教的主要经典,只是借助《易经》阐发自己的思想而已。

两者存有精神指向上的原则差异。

学术理论上的互相激荡渗透,并没有改变各学派用自己的理解和理论改造原始经典的企图。

其实道教对待道家经典何尝不是如此。

道家是道教的近亲,在学术思想上其渊源尤其相近。

但道家与道教名虽相近而实际上相差亦甚远。

最根本的差异在于一为反对礼仪节文的学术派别;一为专事斋醮科仪的宗教派系。

道教的斋醮科仪与儒家的祭祀典礼,尽管在精神实质和具体内容上截然不同,但毕竟在形式上有些近似,而这正是道家所极力反对的。

那末,与道家处世原则相反对的道教,又是如何从道家转化而成为道教的呢?道家转化为道教,至少要经过两个中间环节。

第一个中间环节,是黄老之学或黄老之道。

道家反对礼仪更不主张预政,提倡无为而治。

但道家祸福依伏、奇正相生的辩证观乃至愚民思想,早为轻视群生、善用阴谋的法家所吸取。

两者的进一步融合,便产生了兼具道法特点的黄老政术。

黄帝首先是政治人物,他在苍梧升天成仙的传说,又使他具有了神秘色彩,黄老道家托始黄帝,为其积极入世预政提供了合法依据,也为其向道教转化奠定了必然的根基。

而《老子》“天之道损有余而益不足”的思想,及其“深根固柢长生久视之道”。

则成为民间原始道教要求均平政治的纲领及人生追求。

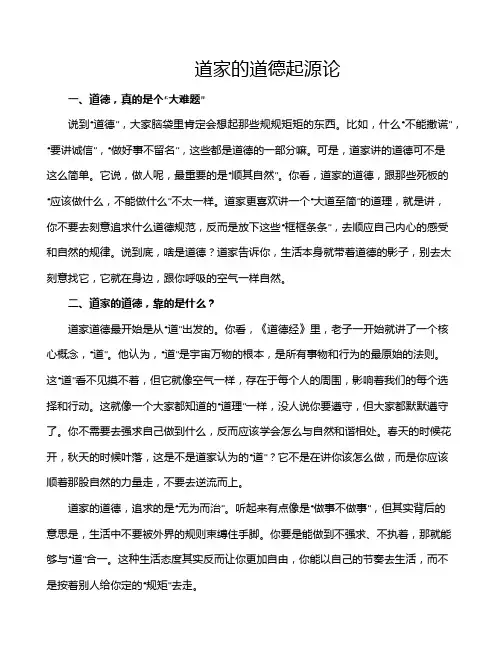

道家的道德起源论一、道德,真的是个“大难题”说到“道德”,大家脑袋里肯定会想起那些规规矩矩的东西。

比如,什么“不能撒谎”,“要讲诚信”,“做好事不留名”,这些都是道德的一部分嘛。

可是,道家讲的道德可不是这么简单。

它说,做人呢,最重要的是“顺其自然”。

你看,道家的道德,跟那些死板的“应该做什么,不能做什么”不太一样。

道家更喜欢讲一个“大道至简”的道理,就是讲,你不要去刻意追求什么道德规范,反而是放下这些“框框条条”,去顺应自己内心的感受和自然的规律。

说到底,啥是道德?道家告诉你,生活本身就带着道德的影子,别去太刻意找它,它就在身边,跟你呼吸的空气一样自然。

二、道家的道德,靠的是什么?道家道德最开始是从“道”出发的。

你看,《道德经》里,老子一开始就讲了一个核心概念,“道”。

他认为,“道”是宇宙万物的根本,是所有事物和行为的最原始的法则。

这“道”看不见摸不着,但它就像空气一样,存在于每个人的周围,影响着我们的每个选择和行动。

这就像一个大家都知道的“道理”一样,没人说你要遵守,但大家都默默遵守了。

你不需要去强求自己做到什么,反而应该学会怎么与自然和谐相处。

春天的时候花开,秋天的时候叶落,这是不是道家认为的“道”?它不是在讲你该怎么做,而是你应该顺着那股自然的力量走,不要去逆流而上。

道家的道德,追求的是“无为而治”。

听起来有点像是“做事不做事”,但其实背后的意思是,生活中不要被外界的规则束缚住手脚。

你要是能做到不强求、不执着,那就能够与“道”合一。

这种生活态度其实反而让你更加自由,你能以自己的节奏去生活,而不是按着别人给你定的“规矩”去走。

三、道德起源的真正奥秘老子认为,道德的源头就是“道”。

这话听着像绕口令,但如果你真懂了,就明白了。

他告诉我们,道德并不是人类发明出来的一个系统,它本来就存在于大自然和我们心里,只是我们没有发现罢了。

你看,动物都能自然地分辨对错,它们不需要学什么道德课。

而我们这些人,偏偏喜欢把一切东西规范化,一大堆“该做”“不该做”的条条框框。

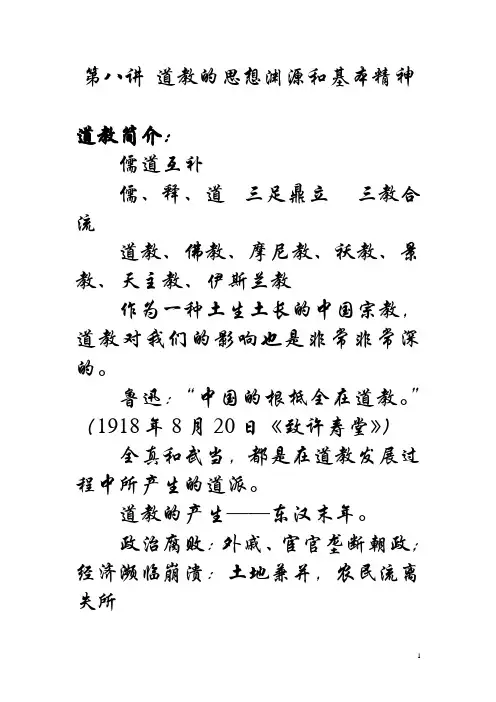

第八讲道教的思想渊源和基本精神道教简介:儒道互补儒、释、道三足鼎立三教合流道教、佛教、摩尼教、祆教、景教、天主教、伊斯兰教作为一种土生土长的中国宗教,道教对我们的影响也是非常非常深的。

鲁迅:“中国的根柢全在道教。

”(1918年8月20日《致许寿堂》)全真和武当,都是在道教发展过程中所产生的道派。

道教的产生——东汉末年。

政治腐败:外戚、宦官垄断朝政;经济濒临崩溃:土地兼并,农民流离失所文化危机:儒家经学僵化,谶纬神学道教产生和发展“太平道”《太平经》,黄巾起义,张角“五斗米道”巴蜀地区张陵宣称太上老君授予张陵以“天师”的称号,并传授所谓的“正一盟威之道”。

魏晋以来,这个道派被称为“天师道”或“正一道”。

张陵也被称为“张天师”。

在天师道发展的过程中,又衍生出很多新的宗派:魏晋南北朝时期,陶弘景在江苏茅山创立茅山宗、陆修静创立灵宝派、梁堪在陕西终南山上的楼观台创立楼观道。

唐初统治者奉老子为李家的祖先,道家道教也因此获得了很大的发展。

宋辽金元时期,道派林立,如太一道、真大道、全真道等等。

王重阳及其弟子创立全真道。

“全真七子”在重阳祖师去世后各立门户,如马钰创立遇山派、丘处机创立龙门派、郝大通创立华山派,等等。

大东门的长春观属于全真道龙门派,丘处机的道号“长春真人”,长春观因此而得名。

元朝以后,全真道成为道教最大的道派之一,与正一道并驾齐驱。

一、思想渊源道教的思想渊源主要有三个方面:第一,【鬼神信仰】第二,【神仙信仰】《山海经》中关于“不死之山”、“不死之国”、“不死之药”的传说。

《老子》第59章:“治人事天,莫若啬。

夫唯啬,是谓早服;早服谓之重积德;重积德则无不克;无不克则莫知其极;莫之其极,可以有国;有国之母,可以长久。

是谓根深固蒂、长生久视之道。

”《庄子〃逍遥游》关于神人的记载:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子,不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。

”《大宗师》女禹魏晋南北朝道士葛洪《神仙传》。

道教乱世救世,盛世闭关,四大道教思想来源!

在中国历史长河中,有这样一个故事中国一个道观内只剩下一个老道士,记者采访那个老道士时问:为什么就他一个人?他说他小的时候师父带着师兄们下山抗日去啦,一去再也没回来。

道家,乱世下山救世,盛世闭关修行。

佛教,乱世封山避世,盛世开山迎香火。

道家思想,可以说是中国文化的原始宗教思想、哲学思想、科学理论,与科学技术的总汇,贯串中国文化上下古今之大成。

而道教,则是以道家思想为基础而创立的宗教。

对于道家思想,清代著名学者纪晓岚曾经评价为“综罗百代,广博精微”。

但另一方面,正是由于道家思想留传久远,其内容也十分庞杂。

道家思想作为中国传统文化的主干之一,几千年来对于中国文化和历史的方方面面,都具有极其深远的影响。

道家思想的形成,简单来说,大约有四个方面的来源:(一)黄老思想(二)老庄思想(三)隐士思想(四)方士思想。

在中国文化历史上,把道家学术思想,判归老子名下,统统是秦、汉以后的学者所为。

隐士思想,历来占据中国传统文化精神最崇高、最重要的地位,只是它就象隐士的形态一样,一向采取“遁世不见知而无闷”的隐逸方式,所以常常被人们轻易忽略。

道教,这个就是源远流长了,其实中国,五千年文化。

佛教是唐开始盛行,儒家是汉朝开始,罢黜百家,独尊儒术!但是,五千年历史最长的正是道教,只是,真正研究不多,道教可是深不可测。

道教的历史道教,是发源于古代本土中国春秋战国的方仙家,是一个崇拜诸多神明的多神教原生的宗教形式,主要宗旨是追求长生不死、得道成仙、济世救人。

下面是店铺为专门您整理好的:道教的历史。

道教道教,是发源于古代本土中国春秋战国的方仙家,是一个崇拜诸多神明的多神教原生的宗教形式,主要宗旨是追求长生不死、得道成仙、济世救人。

在古中国传统文化中占有重要地位,在现代世界的也积极发展。

道家虽然从战国时代即为诸子百家之一,道教把原为道德哲学家神化了。

直到汉朝后期才有教团产生,益州(今四川)的天师道奉老子为太上老君。

至南北朝时道教宗教形式逐渐完善。

唐代尊封老子,为了美化唐皇室,说老子(太上老君)是唐室先祖。

道教的历史道教的历史1、道教的思想起源道教是中国土生土长的宗教,并经过长期的历史发展而形成的。

道教与中华民族同呼吸、共命运,因此道教历史与中国历史紧密相连。

最早可追溯于上古时期的崇敬自然与鬼神,从最早的人神沟通的占卜等多种方术,逐渐演变成殷周时期的祭祀上天和祖先。

鬼神崇敬早在原始社会甚至之前的洪荒时期便已存在。

先民们将日月星辰、风雨雷电、山川河岳,皆视为有神主宰,因而产生敬畏感,乃对之顶礼膜拜。

那时先民们除认为万物有灵而产生自然崇敬外,还认为人死后灵魂不灭,因而又产生了对鬼神的敬仰。

各种丧葬礼仪和祭鬼、驱鬼仪式随之逐渐形成。

《竹书纪年》中载:“黄帝崩,其臣左彻取衣冠几杖而庙祀之”。

至殷商时代,史前时期的自然崇敬已发展到信仰天帝和天命,初步形成了以天帝为中心的天神系统,遇事便由巫祝通过卜筮以向天帝请求答案;原始的鬼神崇敬已发展到以血缘为基础,与宗法关系相结合的祖先崇敬,其祭祖活动定期举行。

这时期已出现专门从事沟通鬼神和人类的宗教职业者—巫祝。

其中巫以歌舞降神,并有一套专业驱鬼的巫术;祝以言辞悦神,是宗教祭祀活动中负责迎神祈祷的司仪者。

他们替人治病、卜筮吉凶,施展神通等。

他们一则手握神权,二则是帝王的老师和谋士,当时国家和社会均受巫祝支配,是神权统治的代表时期。

道教的起源与发展1. 导论道教作为中国传统宗教之一,其起源可以追溯到公元前4世纪。

本文将探讨道教的起源、发展以及对中国文化的影响。

2. 道教的起源道教起源于古代中国的思想家老子。

老子主张“道可道,非常道”,认为万物皆由无形的道构成,鼓励人们追求无为而治的生活。

老子的思想被写成《道德经》,成为道教的经典之一。

3. 道教的演变随着时间的推移,道教逐渐演变成为一种宗教信仰体系。

在汉朝时期,道教与儒家思想相互融合,形成了道家儒家的正式体系。

众多道士组成的道教组织开始建立庙宇,信徒逐渐增多。

4. 道教的发展道教在隋唐时期达到了鼎盛时期。

这一时期,道教被皇室和贵族广泛接受,成为帝王和权贵们追求长寿和永生的信仰。

此时期出现了许多重要的道教经典和仪式。

5. 道教的影响道教对中国文化产生了深远的影响。

首先,道教对中国文人的思维方式产生了巨大影响。

道教鼓励追求自然与宇宙的和谐,提倡无为而治的生活方式,影响了许多中国文人的创作和思考。

其次,道教对中国社会的伦理观念和行为规范产生了重要影响。

道教的价值观强调谦逊、无私和和谐,对整个社会形成了积极的影响。

6. 道教的传播道教在传播过程中也受到其他宗教的影响。

例如,佛教的传入对道教产生了一定的冲击和影响,两者形成了许多共同的信仰和仪式。

道教在东亚各国也得到了广泛传播,对日本和韩国的宗教和文化产生了深远影响。

7. 道教的当代发展随着现代社会的快速发展,道教在当代中国的地位有些下降。

然而,道教在文化传承和精神信仰方面仍然扮演着重要角色。

越来越多的人开始重新关注道教的哲学思想和生活方式,追求内心的宁静和平衡。

结尾:道教的起源与发展充分展示了中国古代思想的深度和独特性。

道教的哲学思想和价值观对中国文化乃至世界文化都产生了重要影响。

我们应该珍惜和传承道教的智慧,以期在现代社会中找到和谐与平衡的生活方式。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

道家思想的兴衰历程道家思想是中国古代哲学思想中的重要流派之一,道家思想的源头可以追溯到公元前4世纪左右。

道家的思想和西方的一些哲学思想有类似之处,但也有自己独特的特点。

道家思想提出了很多独特的概念和理论,如“道”“无为”、“不敢为天下先”、“不能言”等,对中国历史上的文化和社会产生了深远影响。

道家思想的起源道家思想起源于道家经典《老子》,这部著作被誉为中国古代哲学中最为重要的经典之一,对中国哲学和文化产生了巨大影响。

《老子》中的“道”是道家哲学的核心概念,它是所有事物的本原和根源,是一种无所不能的自然力量。

《老子》认为,“道”是无所不在的,是一种随处可见的自然力量,它可以转化所有事物,包括人类。

因此,强调万物皆由道生、道中含生,折射出了以自然为本的思想。

道家思想的代表人物道家思想的代表人物有很多,最为著名的是老子和庄子。

老子是道家思想的奠基人,他的思想奠定了近两千年来中国哲学发展的方向和基础。

庄子则是道家思想最伟大的哲学家之一,他提出了“无为而治”、“方以类聚、物以群分”的概念,在道家思想的发展和传承上起了不可或缺的作用。

道家思想的兴盛道家思想在春秋战国时期达到了高峰,成为孔孟之学以外的又一股强大的思想流派。

道家思想与儒家和墨家并列为战国时期的三大思想流派,其思想内容广泛,影响深远。

在这段时期中,道家思想深受士人和君主的重视,许多王公贵族将道家思想作为自己园林和时尚的热门话题,甚至将道家思想的崇尚翻译化为一种文化趋势。

道家思想的衰落道家思想在汉代时期开始走下坡路,这种走势并非因为道家思想本身有了什么问题,而是因为它的思想体系与夏商周三代产生了严重的脱节,且不免让人感到陌生。

与此同时,在后代的影响下,道家思想逐渐走向了玄学化和神秘化,很多道家思想家开始出现很多虚无缥缈的论调,这大大削弱了道家思想的理论性和思想的力量。

总结道家思想被视为中华文化的根本理念,它对中国文化、哲学以及政治和社会产生了深远的影响。

道教的起源、主要学派与思想道教是中国古代的一种宗教和哲学体系,起源于公元前4世纪的中国。

它是中国三大传统宗教之一,与佛教和儒教并称为中国古代的“三教”。

道教的起源可以追溯到道家学派,而道家学派的创始人是老子。

本文将探讨道教的起源、主要学派以及其核心思想。

道教的起源可以追溯到公元前4世纪的中国。

道教的创始人是老子,他是道家学派的代表人物。

老子是一位哲学家和思想家,他的思想被整理成《道德经》,成为道教的重要经典之一。

老子的思想主张“道法自然”,强调人应该顺应自然的规律,追求内心的平静与和谐。

他认为,人应该放弃功利心和欲望,追求无为而治的境界。

道教的主要学派包括道家学派、正一派和全真派。

道家学派是道教的核心学派,强调追求道的境界。

正一派是道教的主要流派之一,它的创始人是张道陵。

正一派注重修炼内丹和炼化身体,追求长生不老的境界。

全真派是道教的另一个重要流派,它的创始人是王重阳。

全真派注重修炼内外兼修,追求身心的完美统一。

道教的核心思想是“道”。

道是宇宙的根本原则,是一切事物的本源。

道教认为,人应该顺应自然的规律,追求内心的平静与和谐。

道教主张“无为而治”,即通过无为而达到治理万物的境界。

道教追求长生不老的境界,强调修炼身体和灵魂,追求超越生死的境界。

道教还注重道德修养,强调慈悲、谦逊和无私的品德。

道教的实践方式包括修炼内丹、炼化身体、祭祀和修行。

修炼内丹是道教的核心实践方式之一,通过调养身体和修炼内丹,追求身心的完美统一。

炼化身体是道教的另一种实践方式,通过炼化身体,追求长生不老的境界。

祭祀是道教的重要仪式,通过祭祀神灵,追求与神灵的联系。

修行是道教的基本实践方式,通过修行,追求道的境界。

总之,道教起源于公元前4世纪的中国,是中国古代的一种宗教和哲学体系。

道教的主要学派包括道家学派、正一派和全真派。

道教的核心思想是“道”,强调顺应自然的规律,追求内心的平静与和谐。

道教的实践方式包括修炼内丹、炼化身体、祭祀和修行。

道教的起源和发展中国古代宗教之一道教是中国古代的一种宗教信仰,起源于公元前2世纪的汉朝。

它以道家思想为基础,强调与自然和谐相处,追求长生不老和超脱尘世的境界。

本文将探讨道教的起源和发展,以及其在中国古代宗教中的地位。

一、道教的起源道教的起源可以追溯到中国古代的春秋战国时期。

在这个时期,中国社会出现了许多思想家和哲学家,其中最有代表性的就是老子和庄子。

老子是道教的创始人,他在《道德经》中阐述了道家思想的核心理念。

庄子则进一步发展了道家思想,提出了“无为而治”的观念。

道教的发展得益于汉朝时期的皇帝和贵族的支持。

汉武帝时期,道教开始受到官方的认可和推崇。

汉武帝曾派遣使者前往西域寻找长生不老之药,并将道教的经典《道德经》收入国家经典之中。

此后,道教逐渐成为中国古代的主要宗教之一。

二、道教的发展道教在汉朝时期经历了一个重要的发展阶段。

在这个时期,道教的教义逐渐完善,组织结构逐渐健全。

道教的教义主要包括追求长生不老、修炼内丹、尊崇自然等内容。

道教的组织结构主要由道士和道观组成,道士负责传授教义和进行仪式,道观则是道教信徒进行礼拜和修行的场所。

道教在隋唐时期达到了鼎盛时期。

隋唐时期,道教得到了皇帝和贵族的大力支持,成为了国家宗教。

许多道教寺庙和道观在这个时期得到了兴建和扩建。

道教的教义也进一步发展,出现了许多重要的道教经典和教派。

然而,随着宋代以后,道教逐渐衰落。

这主要是由于佛教的兴起和儒家思想的影响。

佛教在中国的传播和发展对道教造成了一定的冲击,许多人转而信仰佛教。

儒家思想则强调社会伦理和道德,与道教的追求超脱尘世的理念相悖。

因此,道教在宋代以后逐渐式微,成为了中国古代宗教中的一个小众信仰。

三、道教在中国古代宗教中的地位道教在中国古代宗教中占据着重要的地位。

它不仅是中国古代的一种宗教信仰,也是中国文化的重要组成部分。

道教的思想对中国古代的哲学、文学、艺术等领域产生了深远的影响。

道教的核心理念是与自然和谐相处,追求长生不老和超脱尘世的境界。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。