国外通信卫星灵活有效载荷技术与趋势研究(上)

- 格式:pdf

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:8

年季学期研究生课程考核(读书报告、研究报告)考核科目:现代小卫星系统技术专题课学生所在院(系):学生所在学科:学生姓名:学号:学生类别:考核结果阅卷人(共6页)现代小卫星发展现状及其关键技术本文从卫星发展历程出发,介绍了现代小卫星的研究背景、分类以及国内外发展现状,阐述了现代小卫星技术的特点,并对现代小卫星技术的发展趋势进行了一定的展望。

1 研究背景1957年4月10日,苏联发射了人类历史上第一颗小型人造卫星“斯普特尼克号”(Sputnik),这让人类首次意识到人造卫星可以被放入地球轨道。

自此之后,美国和苏联不断提升空间技术,将火箭有效载荷的大小和功率从原先的几十公斤和几十瓦特提高为上千公斤和上千瓦特。

同时,通过规模经济,在设计、制造、测试、检验、发射等多个环节适当降低成本,使得大型远程遥感卫星或大型通信卫星比小型卫星在成本效率上更具有优势。

以通信卫星为例,一个抛物面反射器只要通过一个小型多波束馈源就可以产生几十甚至几百的点波束用以支持密集的频率复用。

此外,空间科技发展过程中开发的大光圈和天线增益系统、接纳宇航员的空间装置以及大型科学仪器如哈勃望远镜等多种技术,都使得卫星大型化成为需要和可能。

因此,在首枚小型人造卫星发射成功之后的几十年中,卫星尤其是商业卫星的发展主流是不断制造和发射更大、更强、更具成本效益的卫星。

然而,随着科学技术和设计思路的革新,上世纪80年代中期,国际社会兴起了小卫星热潮。

这一时期的小卫星被称为现代小卫星,以区别于之前由于受到运载能力和技术水平限制生产的简单小卫星。

与以往的卫星相比,现代小卫星具有若干优势,例如重量轻、体积小、研制周期短(1~2年,甚至几个月)、技术更新快、性能好(功能密度高)、生存能力强(可多颗小卫星组成编队飞行或组成星座)。

近20年来,全世界总共发射了各种各样的现代小卫星约700颗,约占同期航天器发射量的20%。

小卫星不仅在军事领域发挥重要的作用,还在教育等领域被越来越广泛地应用。

美军国防太空架构“传输层0期”概述2020年5月,美国太空发展局发布了《太空传输层0期工作说明》。

“传输层”是美国未来“国防太空架构”的骨干,将为美军全球作战平台提供一种有保证、韧性、低延迟的军事数据和连通能力。

“传输层0期”也称“作战人员沉浸期”,旨在为后续发展提供演示验证和基线。

以下简要介绍传输层0期概况。

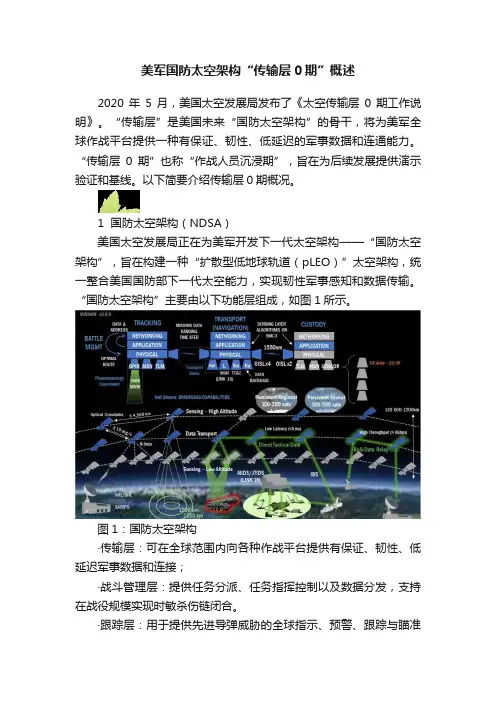

1 国防太空架构(NDSA)美国太空发展局正在为美军开发下一代太空架构——“国防太空架构”,旨在构建一种“扩散型低地球轨道(pLEO)”太空架构,统一整合美国国防部下一代太空能力,实现韧性军事感知和数据传输。

“国防太空架构”主要由以下功能层组成,如图1所示。

图1:国防太空架构·传输层:可在全球范围内向各种作战平台提供有保证、韧性、低延迟军事数据和连接;·战斗管理层:提供任务分派、任务指挥控制以及数据分发,支持在战役规模实现时敏杀伤链闭合。

·跟踪层:用于提供先进导弹威胁的全球指示、预警、跟踪与瞄准——包括高超声速导弹系统;·监管层:提供对时敏、“发射左侧(美军一种导弹防御战略,即利用非动能技术提前攻击敌方核导弹威胁)”表面机动目标的全天候(24×7)监视(例如,支持瞄准先进导弹);·导航层:为GPS受限环境提供备用定位、导航和授时(A-PNT);·威慑层:在深空(从地球同步轨道之外到月球距离)威慑不友好行动(图中未显示);·支撑层:确保地面和发射段能够支持响应式太空架构。

2 传输层“0期”星座传输层是国防太空架构的主干,旨在为全球范围内的作战人员应用提供可靠、灵活、低延迟的军事数据和连接。

2020年4月,美国太空发展局(SDA)发布了“传输层0期”征询草案。

“传输层0期”是一种测试和训练“螺旋”,其最终成果主要有两方面:一是系统能力实验和演示,可以整合并实现与其他运行实体兼容;二是可以作为后续阶段发展基线。

传输层0期星座如图2所示。

第1篇一、实验目的本实验旨在通过搭建观测卫星模型,了解卫星的基本结构组成,掌握卫星各个部分的性能和作用,提高对卫星整体设计的认识。

同时,通过实验操作,培养学生的动手能力和团队合作精神。

二、实验原理卫星是利用航天器技术发射到地球轨道上,进行科学实验、军事侦察、通信广播等任务的飞行器。

卫星结构主要包括卫星本体、推进系统、电源系统、控制系统、有效载荷等部分。

本实验通过搭建观测卫星模型,对卫星结构进行解析和实验验证。

三、实验仪器与材料1. 实验仪器:- 观测卫星模型搭建平台(如木块、金属棒等)- 螺丝、扳手、胶水等连接工具- 卫星结构图、卫星模型设计图2. 实验材料:- 金属棒、塑料板、泡沫板、木块等四、实验步骤1. 模型搭建:- 根据卫星结构图和设计图,将金属棒、塑料板、泡沫板、木块等材料切割成所需形状。

- 使用螺丝、扳手等工具将各部分连接起来,搭建卫星模型。

2. 结构解析:- 对搭建好的卫星模型进行结构解析,了解各个部分的性能和作用。

- 分析卫星本体、推进系统、电源系统、控制系统、有效载荷等部分的结构特点。

3. 实验验证:- 对卫星模型进行静态力学性能测试,如抗弯、抗压、抗扭等。

- 对卫星模型进行动态性能测试,如振动、旋转等。

- 对卫星模型进行功能测试,如推进系统、电源系统、控制系统等。

4. 结果分析:- 对实验结果进行分析,评估卫星模型的结构性能和功能。

- 总结实验过程中的经验和不足,提出改进措施。

五、实验结果与分析1. 结构性能:- 卫星模型在静态力学性能测试中,抗弯、抗压、抗扭等指标均满足设计要求。

- 卫星模型在动态性能测试中,振动、旋转等指标也在设计范围内。

2. 功能性能:- 推进系统、电源系统、控制系统等部分均能正常工作,满足实验要求。

3. 实验总结:- 通过本实验,我们对卫星结构有了更深入的了解,掌握了卫星各个部分的性能和作用。

- 实验过程中,我们培养了动手能力和团队合作精神,提高了对卫星设计的认识。

飞行器内部信息交互无缆化需求分析和体系构想张翠平;卢宁宁;张海鹏【摘要】传统的无人/载人航天器、航空器主要通过数据总线完成内部信息交互.但这种有缆通信方式不仅增加了航天器的体积和重量,而且降低了系统的安全性和灵活性,不便于设备的快速组装与集成测试.提出了一种适于飞行器内部信息交互的无缆化通信方式,通过归纳对比国内外典型技术方案,针对狭小、紧凑封闭空间中的信道特征以及复杂电磁环境的特点,分析了飞行器内无缆信息交互的技术挑战和研究需求,最终形成包括总体架构构想及组网、接入和传输关键技术在内的研究思路,为我国航空航天无缆化通信提供参考.【期刊名称】《无线电工程》【年(卷),期】2017(047)008【总页数】5页(P9-13)【关键词】飞行器内部;无缆化;数据总线;弹性组网;高速通信;混合接入【作者】张翠平;卢宁宁;张海鹏【作者单位】中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081;中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄 050081【正文语种】中文【中图分类】TN927.2Abstract The traditional internal information exchange inunmanned/manned spacecraft and aircraft is completed by databus.However the disadvantage of this cable communication is obvious,such as increased spacecraft volume and weight,decreased system security and flexibility and inconvenient equipment quick assembly and pared with typical technical solutions at home and abroad,this paper proposes a new type of wireless internal information exchange in flight vehicle.Based on channel characteristics in compact enclosed space and complex electromagnetic environment,the technical challenges and research requirements are analyzed,and the system solution is finally proposed,including overall architecture assumption,networking,access,and transmission.This work could provide the reference for aerospace wireless communications.Key words intra flight vehicle;wireless;data bus;flexible network;high-speed communication;mixed access目前,在飞机、卫星和载人航天器中,一般使用航空数据总线,在航电设备、载荷系统、飞行系统和控制系统之间实现信息交互[1-7]。

运载火箭“三化”策略研究■ 李国强1 郭 凯1 徐 岩2(1. 北京跟踪与通信技术研究所;2. 中国航天标准化研究所)摘 要:本文在阐述产品通用化、系列化、组合化即“三化”内涵的基础上,诠释了运载火箭“三化”的作用意义,调研分析了美、欧、俄等国外有代表性的运载火箭“三化”模式及实施案例,归纳总结了相关特点与发展趋势,介绍了我国运载火箭“三化”发展现状,并重点针对后续运载火箭“三化”的广泛深入开展进行了策略设计。

关键词:运载火箭,通用化,系列化,组合化DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2023.23.010Research on Strategy for Generalization, Serialization and Modularizationof Launch VehiclesLi Guo-qiang1 Guo Kai1 Xu Yan2(1. Beijing Institute of Tracking and Telecommunication Technology; 2. China Astronautics Standards Institute)Abstract:On the basis of elaborating the meaning and purpose of generalization, serialization and modularization of launch vehicles, this paper researches and analyzes representative modes and implementation cases of generalization, serialization and modularization of launch vehicles in the U.S., Europe, Russia, etc., and summarizes related characteristics and development trends. The paper introduces the development status of generalization, serialization and modularization of launch vehicles in China, then carries out strategy design focusing on further extensive and thorough realization of generalization, serialization and modularization of launch vehicles.Keyword: launch vehicle, generalization, serialization, modularization0 引 言“三化”是通用化、系列化、组合化的简称。

简单的说:所有的地球卫星都是靠万有引力(或者可以叫做重力)充当向心力,所以,万有引力指向地心,而向心力的“心”也是地心,一句话:所有的地球卫星都是围绕地心做圆周运动的(无论是极地卫星、同步卫星还是一般卫星)。

下面有一篇文章对卫星有比较详细的论述,你看看。

人造地球卫星原理2008-06-10 下午08:24“人造卫星”就是我们人类“人工制造的卫星”。

科学家用火箭把它发射到预定的轨道,使它环绕着地球或其他行星运转,以便进行探测或科学研究。

围绕哪一颗行星运转的人造卫星,我们就叫它哪一颗行星的人造卫星,比如最常用于观测、通讯等方面的人造地球卫星。

地球对周围的物体有引力的作用,因而抛出的物体要落回地面。

但是,抛出的初速度越大,物体就会飞得越远。

牛顿在思考万有引力定律时就曾设想过,从高山上用不同的水平速度抛出物体,速度一次比一次大,落地点也就一次比一次离山脚远。

如果没有空气阻力,当速度足够大时,物体就永远不会落到地面上来,它将围绕地球旋转,成为一颗绕地球运动的人造地球卫星,简称人造卫星。

人造卫星是发射数量最多,用途最广,发展最快的航天器。

1957年10月4日苏联发射了世界上第一颗人造卫星。

之后,美国、法国、日本也相继发射了人造卫星。

中国于1970年4月24日发射了东方红1号人造卫星,截止1992年底中国共成功发射33颗不同类型的人造卫星。

人造卫星一般由专用系统和保障系统组成。

专用系统是指与卫星所执行的任务直接有关的系统,也称为有效载荷。

应用卫星的专用系统按卫星的各种用途包括:通信转发器,遥感器,导航设备等。

科学卫星的专用系统则是各种空间物理探测、天文探测等仪器。

技术试验卫星的专用系统则是各种新原理、新技术、新方案、新仪器设备和新材料的试验设备。

保障系统是指保障卫星和专用系统在空间正常工作的系统,也称为服务系统。

主要有结构系统、电源系统、热控制系统、姿态控制和轨道控制系统、无线电测控系统等。

对于返回卫星,则还有返回着陆系统。

Ka波段宽带通信卫星发展对话中国空间技术研究院曹桂兴教授作者:暂无来源:《商用汽车新闻》 2012年第28期曹桂兴,硕士研究生,研究员。

航天科技集团公司五院通信领域副总研究师,五院通信卫星事业部科技委副主任、预研总师,北京理工大学兼职教授。

负责通信领域发展战略和规划,预研以及卫星工程型号立项论证。

曾担任卫星型号主任设计师,承担过多颗卫星型号研制,获得国防科技进步一等奖一项,部科技进步二等奖三项,三等奖一项。

2006年荣获航天科技集团公司有突出贡献专家。

在1990~2010年期间,在国际和国内相关学术会议和期刊上发表文章八十多篇,参与编写书籍三本。

老记:您好,曹教授,您是通信卫星的专家。

因此,请您谈谈什么是宽带通信卫星。

曹桂兴:宽带通信卫星也称多媒体通信卫星,指的是能够语音、数据、图像和视像的处理和传送的卫星。

在卫星通信中,宽带卫星通信是一个新概念,其主要目标是为多媒体和高数据速率的Internet应用提供一种无所不在的通信方式。

可以认为,新一代卫星系统是为了提供个人电信服务,与上一代卫星网络的最大区别是提供的业务由低速业务及话音业务变为Internet和多媒体业务。

我们正在进入“Internet时代”,全球商务活动的需要和人们对信息无止境的追求,刺激了企业网和互联网的爆炸性增长,用户一直在努力寻求可给他们带来更多数据的解决方案,结果导致对带宽需求的猛长。

近些年来,缺乏带宽的用户以惊人的速度尝试了TI线,ADSL,CableModem,ATM和各种无线技术。

最近,对更高带宽的追求导致了一个新市场的开拓:一种付得起费的、可靠的、安全的、可无缝隙地嵌入陆地网的卫星宽带通信方案。

目前,C频度和Ku频段已经日趋饱和,发展Ka频度通信卫星势在必行,此外Ka频段的通信载荷还有着更多的优势:在单位时间内,用户得到的数据量大大增加;数据传输的时间大幅减少;采用Ka频段,有助于降低通信有效载荷的尺寸和重量。

虽然Ka频段会受到雨衰等一系列因素的影响,但是伴随着技术的不断进步,再加上用户对“无处不在”宽带通信方式的追求,Ka频段必将在未来的卫星通信中占据重要位置,并引领着各种关键技术不断获得突破。

探究卫星通信在军民融合领域的应用2中国昆仑工程有限公司沈阳分公司摘要:近些年来,卫星通信被广泛、深入地应用在军民融合领域中,这也成为军民两方发展的必然趋势。

本文对卫星通信和军民融合概念、卫星通信在军民融合领域的应用现状、必要性进行研究和分析,并提出了几点卫星通信在军民融合领域的应用策略。

关键词:卫星通信;军民融合;应用1、卫星通信和军民融合概述卫星通信具有覆盖范围广、灵活移动、不受距离和环境约束、传输距离远、无需铺设电缆和光缆、无需中继设备的优势。

只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,任何两点之间都可进行通信,是一种可靠的长距离通信技术。

我国卫星通信、卫星导航等卫星应用产业迅速发展,通信卫星技术与经济、救援工作相结合,从而促进国家经济建设和国防安全。

卫星通信一般建立在地广人稀且不适合建造地面通信基站的地方,使得在森林和荒漠等渺无人烟的地区,无需建设基站也能够进行通信。

我国增加对应用卫星天基设施的投入,能够促进我国通信卫星的发展。

军民融合就是进行军事现代化建设,并将军事建设与经济建设相融合,通过军民深度融合盘活存量资产,促进军民共用技术的发展,从而为实现军队现代化提供资金支持和经济支持。

军民融合成为我国工作的重点,推荐军民融合深度发展,要走中国特色军民融合道路,加快建设军民融合发展领导机制,促进军民融合战略由构想转变为实践。

军民融合发展战略的实施能够保障我国军事领域和民用领域的安全,是实现强国强军梦的必要手段,能够使军工企业更好地适应经济市场发展,能够有效地维护国家主权和安全。

在实施军民融合发展战略的过程中,要以重点突破促进整体提升,以北斗卫星导航系统为代表的国家空间信息基础设施获得了全面发展。

通信卫星设施在国民经济、国防建设过程中发挥重大的作用,不仅具有军民共用的特点,也具有较大的经济价值[1]。

2、卫星通信在军民融合领域的应用现状我国卫星通信将突破低轨卫星通信、空间互联网等关键技术,在军事通信、救灾通信等军用领域中具有重要的作用。

垫!!±:!苎墨±=生全璺塾三圭:墨主查:垄王查兰查±窒!型:皇塑纳米技术在航天工程中的应用及其展望白丁1,潘坚2(1航天科技集团公司九院772所,北京1000762航天科技集团公司707所,北京100013)摘要:本文介绍微纳米技术应用蛤航天技术和产业带来的变化,呈现的新的图象:包括微纳型卫星、航天飞行器及未来航天工程应用蚋米技术的展望.关键词:蚋米技术;航天飞行嚣;搬型蚋型卫星1引言纳米技术对航天技术和产业将产生直接而重大的影响,带来革命性的变化。

纳米技术不仅可得到用于航天的轻质高强度高热稳定材料,而且应用微纳米器件和微纳米系统可以创造全新概念的航天器.卫星和武器装备。

从而使航天系统微型化高性能化与环境友好化,并节约能源降低成本.易于产业化。

应用纳米技术未来可铷成1Kg以下的微纳型卫星,大小如一辆小汽车,成本只有几万美元的航天器:航天器的发射费用可以从目前的每磅1万美元降到约200美元;井解决现有技术不能解决的许多问题,从而使航天技术与产业进入一个全新的境界.那时宇宙空间巨型系统与微型系统并存,协同工作更加灵活机动,出现人类更有效地控制太空利用太空的新景观。

航天产业也显出新的格局,将有更多的人更多的学校、企业、研究单位进入这一领域,这一变化也将产生深远的影响。

2当前微纳米技术在航天中的主要应用微纳米技术应用分材料、器件及系统。

当前主要是微机电系统器件微系统及纳米材料方面的应用。

l、纳米材料:纳米隐身材料:纳米薄膜材料用于飞行器原子氧量化监测;高发射率纳米黑体材料用于星载高分辨率遥感设备:纳米材料用于发动机大大改善性能:纳米电池材料等,这些都是我们正在进行的工作。

2、制导、导航与控制分系统:专用集成微型仪表(ASIM)陀螺,微机电系统(MESM)传感器,ASIM加速度表和惯性测量单元等。

3、卫星通讯分系统:采用集成互连和阻抗匹配网络.纳米技术可用来制造小型毫米喇叭天线和反射天线。

空间激光通信发展现状及组网新方法任建迎; 孙华燕; 张来线; 张天齐【期刊名称】《《激光与红外》》【年(卷),期】2019(049)002【总页数】8页(P143-150)【关键词】空间激光通信; 星间激光通信; 空间中继; 逆向调制; 激光通信组网【作者】任建迎; 孙华燕; 张来线; 张天齐【作者单位】航天工程大学研究生院北京 101416【正文语种】中文【中图分类】TN2491 引言随着空间信息获取及传感技术的快速发展,如高分辨相机、合成孔径雷达、超光谱成像仪等,卫星或航天器所获取的及需要传输的信息量成指数级增长,未来空间载人航天需要实时视频通信、高质量高清图像传输等,由于无线电通信带宽限制,目前的通信手段已无法满足人类大宽带、高速率、实时性的通信需求,因此寻找更高速率、更高带宽的通信手段成为必然趋势。

由于激光通信将光束作为载波在空间中传输,比无线电频率高4~5个数量级,因此信息容量大、数据传输速率更高,由于激光束的方向性更好,受空间电磁环境影响小,抗干扰能力强,安全保密性好。

激光通信终端设备的体积更小、重量更轻、功耗更低,符合空间平台对有效载荷小型化、轻型化、低功耗的需求。

因此激光通信技术成为解决现有通信方式带宽不足、速率不高、实时性不好的有效方法,因此空间激光通信成为国际上空间通信重点研究和发展领域。

以美国、欧洲、俄罗斯、日本为代表的国家开展空间激光通信研究较早,已经实现了点对点的大宽带、高速率的通信。

EDRS/Serinal、LCRD等项目标志着空间通信已经走向空间通信网路研究和实验阶段。

随着人类对数据传输的高速度、实时性要求越高,空间全链路高速信息网络是未来发展的方向,激光通信组网技术是构建空天一体化高速通信网络的有效方法。

本文总结了国内外空间激光通信现状以及发展趋势,分析了相关关键技术问题,针对空间激光通信小型化、一体化问题,提出逆向调制体制的空间激光通信及组网构想。

2 自由空间激光通信研究现状国外开展自由空间激光通信试验较早,特别是以美国、欧洲、日本、俄罗斯为代表的国家开展了多次空间激光通信试验,如美国的月地激光通信演示项目(LLCD)、欧洲的卫星数据中继(European Data Rrelays System,EDRS)项目、日本的小型光通信终端(Small Optical TrAnsponder,SOTA)、俄罗斯的(GLObal Navigation Satellite System,GLONASS)等都是具有代表性的自由空间激光通信试验,并制定了后续发展规划。

小卫星模块化设计技术分析张科科;朱振才;夏磊【摘要】小卫星具有功能密度高、研制成本低、有效载荷种类多等特点,而传统的卫星设计方法都是根据具体任务对分系统进行定制化设计,导致设计出的卫星系统各异、接口形式多样、质量大、成本高,难以实现小卫星高性能、短周期和低成本的研制目标.文章针对小卫星的发展特点,结合应用实例,对美国、德国等研发的模块化小卫星的设计方法及关键技术,包括线性堆栈式分层模块化结构设计、即插即感知软件技术、标准化飞行器总线技术等进行分析和总结,并提出了我国模块化小卫星的设计建议,其中融入了通用化接口、标准化平台与部件等设计理念.【期刊名称】《航天器工程》【年(卷),期】2015(024)006【总页数】9页(P107-115)【关键词】小卫星;模块化设计;高性能;标准化【作者】张科科;朱振才;夏磊【作者单位】中国科学院上海微系统与信息技术研究所,上海 200030;上海微小卫星工程中心,上海201203;上海微小卫星工程中心,上海201203;上海微小卫星工程中心,上海201203【正文语种】中文【中图分类】V474小卫星具有功能密度高、研制成本低、有效载荷种类多、飞行任务灵活多样、性能指标千差万别的特点。

以卫星平台为核心的设计和研制模式,以及基于传统设计思路、依靠实物试验的研制方式及串行工作的管理模式,已经难以实现小卫星高性能、短周期、低成本的研制目标,因此需要适应小卫星技术特点的新的设计理念和方法。

卫星设计方法的演变可划分为三个阶段:第一阶段是由分系统直接组合构成,卫星的质量大、成本高、研制周期长。

第二阶段是设计一种公共平台来满足多个空间飞行任务的要求,即将航天器分为公用平台和有效载荷两大模块分别进行设计。

由于耦合度高,此种方案无法适应有效载荷和任务的多样性要求。

第三阶段是模块化设计,是在对卫星平台进行功能分析的基础上,划分并设计出一系列功能模块,通过模块的选择和组合构成不同的卫星平台来满足不同有效载荷的需求。

Ka高通量卫星通信系统波束切换技术的研究作者:陈拓刘海客王大印郝晓强来源:《科技视界》2019年第21期【摘要】目前我国地面通信网建设齐全,但机载宽带通信发展缓慢,而Ka频段高通量卫星通信系统的发展为我国机载宽带通信带来了新的契机。

本文基于机载终端移动性的特点,针对Ka高通量卫星通信系统波束切换特性进行分析研究,提出了一种终端在高速移动状态下的波束切换策略。

【关键词】高通量卫星通信;机载通信终端;波束切换中图分类号: V474.21 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2019)21-0219-003DOI:10.19694/ki.issn2095-2457.2019.21.102Research on Airborne Satellite Communication Technology Based on Ka High-throughputSatellite Communication SystemCHEN Tuo LIU Hai-ke WANG Da-yin HAO Xiao-qiang(Space Star Technology Co.,Ltd.,Beijing 100095,China)【Abstract】At present, China's ground communication network is well established,but the development of airborne broadband communication is slow. The development of Ka-band high-throughput satellite communication system brings new opportunities for airborne broadband communication in China. Based on the mobility characteristics of airborne terminals, the beam switching characteristics of Ka high-throughput satellite communication system are analyzed and studied in this paper, and a beam switching strategy of terminal in high-speed mobile state is proposed.【Key words】High-throughput satellite communications; Airborne Communication Terminal; Beam switching0 引言目前,卫星通信系统已成为世界电信结构中的重要部分,为世界各国提供电话、数据和视频等服务。

★通信天地Space International 国际太空 · 2018·8Communications

26随着容量性能、设计寿命的不断提升,通信卫星在轨工作期间如何更加高效地服务不同区域、不同时域的不同应用需求,提升转发器利用效率,提高收入回报,是通信卫星运营商近年来关注的焦点问题,灵活有效载荷的概念应运而生。2008年,欧洲航天局(ESA)组织召开第一届先进灵活通信载荷工作会后,工业界开始大规模重视该领域的发展,并取得了较多进展。

1 灵活有效载荷技术体系通信卫星质量、功率和结构空间是载荷灵活性的最大约束条件,传统的卫星灵活性设计主要通过星上关键通信设备的冗余配置实现,这样就会产生额外的星上资源开销,从而导致灵活性和整星通信容量之间的矛盾。因此,随着技术的演进,卫星灵活性在实现途径上一个很重要的原则就是不过度增加载荷负担。灵活有效载荷关键技术体系

Research on Technologies and Trends of Flexible Payload on Foreign Communication Satellites(Ⅰ)

国外通信卫星灵活有效载荷技术与趋势研究(上)

朱贵伟 李博(北京空间科技信息研究所)

《国际太空》2018年8月(公开).indd 262018/8/17 9:17:26Space International 国际太空·总第476期

27目前来看,根据任务类型和需求的不同,国外对通信卫星载荷各层级的灵活性,主要依靠对传统星上通信链路所涉及各个单机/元器件环节的技术改进,而非增加冗余度的方式实现,可分为天线、射频前端、中频/基带处理单元三大部分,本文据此对灵活有效载荷涉及的关键技术进行了梳理。总体来看,目前各技术领域的发展水平和成熟度差别较大,而且这些灵活度的作用和效果各不相同。1)天线部分侧重波束覆盖能力的灵活性,主要利用传统无源反射面天线的机械/电调节,实现波束移动与尺寸缩放,利用有源阵列天线和波束成形网络,实现波束位移、形变及数量调节等。2)射频前端部分对应频谱管理和功率分配的灵活性,主要利用灵活变频器以及带宽、中心频点可调滤波器,改变单个信道的频谱特性,而可步进式调整的功率放大器与上述设备配合,能够对业务数据的传输速率等进行按需调节。3)中频/基带处理单元部分对应链路互联互通与协议体制调节方面的灵活性,分别利用数字信道化器在中频进行精细分路和交换,利用完全再生式的星载处理器进行解调、译码后进行数据处理和分组交换路由等,支持相应的网络协议等。从当前的系统应用情况来看,天线与射频部分实现的灵活效果直接、可见,而且在各类系统中已得到一些初步的应用,实现途径也相对成熟,因此更受传统运营商的重视。互联互通与协议体制灵活度则依赖于不同程度的星上处理能力,代表了更高层次的载荷要求,是未来地球静止轨道(GEO)通信卫星的主要发展方向。此外,国外近年来也在基于软件无线电的灵活载荷方面投入了较多的研究。本文主要结合各国在相应技术方向的发展情况和典型产品进行分析。

2 灵活有效载荷关键技术灵活的天线技术可调节的天线系统主要用于实现灵活的波束覆盖能力。此类灵活天线既可以是无源天线,也可以是有源天线。无源天线定义为单个辐射单元,对应单通道单功率放大器。无源天线既可以是机械可重构,也可以是电控重构模式。而有源天线定义为多个辐射单元且每个辐射单元使用相应的功率放大装置。(1)传统无源反射面天线天线指向调节是控制覆盖位置灵活性的重要途径,但传统的通信卫星对应宽波束或赋球波束。天线指向调节主要用于校正实际覆盖区域与设计目标的吻合度,因此调节机构的幅度限制较大,波束位置可在小范围移动。针对高机动性用户(如军用侦察无人机等)的需求,一些卫星设计有可移动点波束,波束位置可以在卫星的视场范围内任意移动。

美国劳拉空间系统公司(SS/L)设计出一种双反射面机械可重构天线,能产生一个圆形或者椭圆形波束,其波束中心不仅可以通过控制主反射面沿轴的转动达到不同指向的功能,而且如果波束是椭圆形波束要求,还可以通过旋转副反射面来实现椭圆波束旋转的目的。另一方面,该公司设计的上述天线还可通过位于调节轴(反射面焦点与反射面中心连线)上的机械控制装置,调整馈源与反射面距离,从而改变焦

劳拉空间系统公司机械灵活天线在1倍(左)、1.3倍(右)焦距对应波束覆盖情况

《国际太空》2018年8月(公开).indd 272018/8/17 9:17:26★通信天地Space International 国际太空 · 2018·8Communications

28距,可以将天线的波束宽度从1°最大扩张至7°。但这种使用机械调整的可重构天线的灵活度相对较低,只能实现一定比例的缩放波束大小,但波束形状无法按照需要任意改变。(2)有源阵列天线依靠阵列天线配合波束形成器,可以实现更大灵活度波束形状和数量调节,有源阵列天线主要负责波束的产生和放大,波束成形器则主要通过控制辐射单元的幅度、相位与开关来改变波束。目前国外集中关注两类天线,即阵列馈电反射面天线(AFR)和直接辐射阵列天线(DRA)。1)阵列馈电反射面天线。该天线主要依赖位于反射器焦平面的前置/偏置馈源阵列来形成单个宽波束或多个点波束,其灵活性实现是通过与馈源阵列对应的波束形成网络来控制和改变波束形状与数量。在应用方面,对于单波束情况,可以利用多个横向偏焦馈源来获得符合特殊要求的天线方向图,从而改变波束的形状。目前,该技术已在工程实践中得到了较为成熟的应用。对于多波束覆盖情况下,最窄的点波束决定了天线的口径,目标覆盖区域的尺寸则决定了馈源阵的大小。设计时,必须考虑在馈源阵子数量和波束方向性、旁瓣控制和覆盖性能之间进行权衡。欧洲空客防务与航天公司(ADS)设计出一种有源灵活多波束反射面天线系统。该天线系统可以实现对每个波束辐射

指向失误情况下传统固定多波束覆盖(左)与灵活多波束校正覆盖(右)情况元的激励都是完全独立的,此外波束形成网络具备可重构能力。在反射器的指向发生偏移的情况下,传统固定式波束形成网络产生的边缘波束形状失真、信号强度显著降低的现象,而具备可重构能力的波束形成网络经过优化调整后,边缘的覆盖情况有了明显改善。总体而言,此类天线用于灵活覆盖的优势在于:①天线中所用的可变功分器(VPD)和可变相移器(VPS)等控制元件在通信卫星中已得到成熟应用,该方案风险相对较低;②相比传统模式下只能通过增加冗余天线来满足需求,灵活的在轨波束赋形能力可以大幅节省星上空间。但其弊端在于:①与传统天线配置模式相比,高功率波束成形网络存在不可忽略的损耗,因此需要更大的功率才能达到相同的等效全向辐射功率(EIRP),这也导致了效率上的折损;②虽然理论上有可能实现收发共用,但实际中,因为波束成形网络在与馈源、双工器封装时的复杂度较大,导致绝大多数天线必须采用收发分置。2)直接辐射阵列天线。该天线无需反射器,利用天线辐射元阵列和波束形成网络直接形成点波束和赋形波束,通过移相器改变相位、功率分配网络改变幅度后控制波束形状,形成连续或非连续性的覆盖。对于多波束情况,主要存在2种波束形成和调节机制,一是每个波束对应1个/多个阵元,具备相互独立的原阿斯特留姆公司研制的Ku频段DRA天线结构(左)和8×8天线辐射元阵列样机(右)

《国际太空》2018年8月(公开).indd 282018/8/17 9:17:27Space International 国际太空·总第476期29波束形成和指向控制网络,这种情况下天线的质量和复杂程度正比于需要同时产生的波束数量,当需要同时产生的波束数较多时,就不太实用;二是所有波束共享1个公共的天线辐射元阵列,通过巴特勒矩阵在空间产生多个波束。从技术应用情况来看,国外目前仅在一些军用卫星和高复杂度的商业卫星上采用了此类天线,如“铱”(Iridium)卫星,造价昂贵。欧洲原阿斯特留姆公司(Astrium)研制的名为“直接辐射阵列电调天线”(DRA-ELSA)的Ku频

段(14.25~14.5GHz)接收天线,采取上述第一种灵活赋形机制,由约100个辐射元经过25:1的对应关系形成4个相互独立点波束,波束的标准配置宽度为0.75°。根据任务需求,通过地面指令控制辐射元阵列的相位/幅度激励配置,达到波束形状可变而且能够在卫星可见视场范围内任意调节指向,具备灵活的覆盖能力。整个天线系统质量约60kg,所需功耗低于60W,辐射元阵列先按照2×2结构制成子阵列块,然后再组装为整个阵列板。总体而言,直接辐射阵列天线用于灵活覆盖的

DRA-ELSA天线按照不同任务需求,在美洲区域形成不同形状和位置的灵活波束赋形示意图

优势在于:①可靠性高,所有的辐射元都可用于形成所有波束,在某个射频通道失效或者期间器件老化导致波束指向不准的情况下,重新校准、纠错能力较好;②抗干扰能力强,可精密控制天线辐射方向图,可以实现低副瓣、自适应调零等功能,抑制各种上行有意敌对和无意干扰;③具有空间功率合成能力,天线每个辐射单元对应1个功放,多个辐射单元功放在空间合成的总功率比单个发射机的功率大得多,可以实现更高的EIRP值。此类天线的主要弊端:①结构复杂、造价昂贵。

数字/模拟波束形成网络性能特点对比参数模拟波束形成网络数字波束形成网络波束数量典型波束少于32个可多达数百个

支持频率复用情况由于波束数量少,频率空分复用少,但可通过时分复用方式,如跳波束技术加以弥补在天线阵元数量足够大、指向足够精确的情况下,频率复用因子可做得很高

单个波束带宽多至数吉赫兹,可以支持宽带广域波束覆盖受限于处理器端口频率带宽,一般约500MHz,未来可增至1GHz

输入部分处理器端口数少,典型情况下每个波束端口对应1个转发器端口较多,与波束数量基本对应,典型情况下处理器端口与天线阵元匹配

波束指向与干扰管理支持支持波束跳变能力支持支持效率更高场景波束数>阵元数波束数<阵元数

未来应用前景近期,适用少量波束长期发展方向,但需要星上处理设备硬件等性能的同步升级

《国际太空》2018年8月(公开).indd 292018/8/17 9:17:28