近现代中国翻译名家

- 格式:pdf

- 大小:239.92 KB

- 文档页数:8

林纾的翻译问题林纾,号称“龙虎门”的民族文化名家,曾经推动汉语教育的发展,推崇文学翻译,尤其是他的“翻译补血”学说,催生了新中国文学翻译的兴起。

在他看来,文学翻译通过将不同文化中优秀文学作品国门之外传入国门之内,从而有效地拉近不同民族文化之间的距离,为各民族文化的互相了解与和谐共处搭建了桥梁。

然而,他也指出,文学翻译有其固有的问题,需要我们学会妥善处理。

首先,林纾提出了“文字换汤不换药”的翻译理念。

他认为,翻译的根本任务不是对原文的简单照搬,而是要尽力保留原文的精神内涵,照顾中外文化的特色,及时把握原文的精义和文化内涵,进行有效的翻译。

其次,林纾认为,翻译是有限的,要求翻译者善于把握原文正义才能正确地将原文的精神传达给读者。

第三,林纾认为翻译要注重文化背景,对于原著作者使用的言辞和文化概念,只有深厚的文化积淀,才能够完成精准的翻译。

林纾的翻译理念引发了许多学者的共鸣,但他也有自己的若干弊端。

首先,他以“翻译补血”来比喻文学翻译,虽然强调文学翻译的重要性与功能,但也表现出他对跨文化交流的缺乏实践性的认识。

此外,林纾的翻译理论在文本系统分析上也比较偏颇,他认为,文本“原文本身是完整的,不可分割的”,而忽略了文本中可能存在的多种含义,因此,他的翻译理论在实践中有较多的局限性。

尽管林纾的翻译理念存在一定的缺陷,但他的理论仍然在当今的文学翻译领域中发挥着不可估量的作用。

他认为文学翻译应该是艺术,而不是“文字替换”,应当以真实精准的翻译,传达作品的原意,传播不同文化之间的交流,增进不同文化的和谐共存。

今天,随着跨文化交流的加强,文学翻译已经越来越受到重视,而林纾对文学翻译的理论研究,也一直是当今文学翻译理论界的中心思想。

总之,林纾牢记着“翻译补血”的理念,把文学翻译作为传播人类不同文化之间的桥梁,努力地推动文学翻译领域取得质的飞跃,他的理论仍然是当今文学翻译理论界的重要参考。

林纾,号称“龙虎门”的民族文化名家,是新中国文学翻译的先驱者,他给予了许多新的思想,为新中国文学翻译奠定了基础。

论林语堂的翻译作者:英语经贸系杨刚加入时间:2007-3-17 9:16:57摘要:林语堂是中国现代著名作家,但其翻译家的声名却并不彰显,而后人对其译论的梳理仍欠全面深刻。

本文通过对其名著《翻译论》以及《浮生六记》译文的仔细解读,在分析林语堂的翻译原则同时强调在中国传统译论的背景下,作为翻译主体的译者其性格气质在翻译选择中的作用。

关键词:林语堂,《翻译论》,《浮生六记》,翻译原则On Lin Yu-tang’s TranslationAbstract: Lin Yu-tang is a famous writer, however, his identity as a great translator is not so noticeable. A profound study of his perspectives on translation still has much work to do. This paper, through a careful reading of Lin Yu-tang’s On Translation and Six Cha pters of a Floating Life, is intended to analyse his principle of translation and, under the traditional background of translation study, emphasize the role that translator’s character plays in translation selection.Key words: Lin Yu-tang On Translation Six Chapters of a Floating Life principle of translation随着社会进入E时代,越来越多的人追求一种随性自然率真幽默的人生态度,渴望在竞争的丛林里找到一块安静的诗意栖居。

饶宗颐先生介绍生平简介饶宗颐是我国当代著名的历史学家、考古学家、文学家、经学家、教育家和书画家,是集学术、艺术于一身的大学者,又是杰出的翻译家。

香港大学副校长曾这样评价他:“香港如果出了一个饶宗颐,就不会是文化沙漠了。

”而他又是以“辛苦待舂锄”来谦虚地评价自己一生成就的。

饶先生和季羡林齐名,学界称"南饶北季"。

饶宗颐,1917年8月9日。

生于广东潮安。

字固庵,号选堂,广东潮州人。

幼耽文艺,18岁续成其父所著潮州艺文志,刊于领南学报。

以后历任无锡国专、广东文理学院、华南大学等教授。

1949年移居香港,任教香港大学,并先后从事研究于印度班达伽东方研究所,又在新加坡大学、美国耶鲁大学、法国高等研究院任职教授。

1973年回香港,任中文大学讲座教授及系主任。

饶教授于1962年获法国汉学儒莲奖,1982年获香港大学颁授荣誉文学博士,后任香港中文大学艺术系荣誉讲座教授。

1993年为上海复旦大学顾问教授。

饶教授学术范围广博凡甲骨、敦煌、古文字、上古史、近东古史、艺术史、音乐、词学等,均有专著,出版书40种,学术论文过三百篇。

艺术方面于绘画、书法造诣尤深。

绘画方面,擅山水画,写生及于域外山川,不拘一法,而有自己面目。

人物画取法白画之白描画法,于李龙眠、仇十洲、陈老莲诸家之外,开一新路,影响颇大。

书法方面,植根于文字,而行草书则融入明末诸家豪纵韵趣,录书兼采谷口、汀洲、冬心、完白之长,自成一格。

饶宗颐家中“天啸楼”藏书达十余万卷,为当时粤东最富盛名的藏书楼。

同乡评述同乡林伦伦对饶先生的评述:先生“业精六学,才备九能”,迄今已出版著作50余部,发表论文400多篇,在敦煌学、甲骨学、词学、史学、目录学、楚辞学、考古学、书画、音乐、韵学诸方面都有了不起的成就,在海内外享有崇高的声誉。

饶宗颐先生,字固庵,又字伯子、伯濂,号选堂。

饶先生的父亲在家中排行第三,名宝璇,字纯钩,后改锷,号钝鹿,又号兹园居士。

饶锷老先生毕业于上海法政学校,参加过南社,是一位思想进步的学者,曾著《〈佛国记〉疏证》、《王右军年谱》、《慈禧宫词百首》、《潮州西湖山志》等。

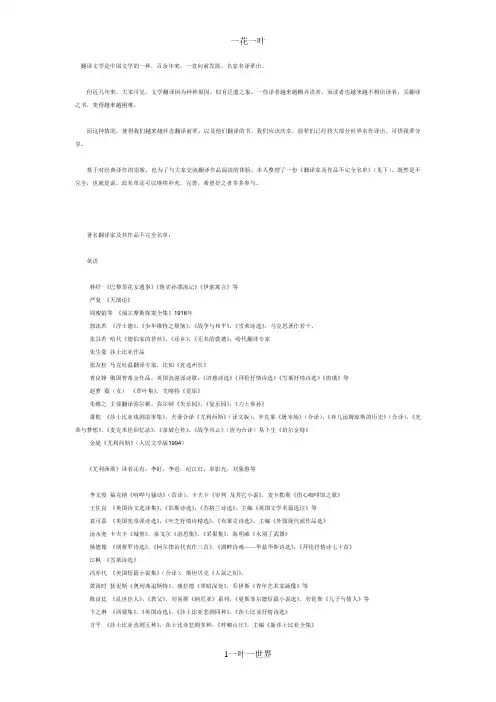

翻译文学是中国文学的一种,百余年来,一直向前发展,名家名译辈出。

但近几年来,大家可见,文学翻译因为种种原因,似有泛滥之象。

一些译者越来越糊弄读者,而读者也越来越不相信译者,买翻译之书,变得越来越困难。

而这种情况,使得我们越来越怀念翻译前辈,以及他们翻译的书。

我们应该庆幸,前辈们已经将大部分世界名作译出,可供我辈分享。

基于对经典译作的崇敬,也为了与大家交流翻译作品阅读的体验,本人整理了一份《翻译家及作品不完全名单》(见下)。

既然是不完全,也就是说,此名单还可以继续补充,完善,希望好之者多多参与。

著名翻译家及其作品不完全名单:英语林纾《巴黎茶花女遗事》《鲁宾孙漂流记》《伊索寓言》等严复《天演论》周瘦娟等《福尔摩斯探案全集》1916年郭沫若《浮士德》,《少年维特之烦恼》,《战争与和平》,《雪莱诗选》,马克思著作若干。

张谷若哈代《德伯家的苔丝》,《还乡》,《无名的裘德》,哈代翻译专家朱生豪莎士比亚作品张友松马克吐温翻译专家,比如《竞选州长》查良铮俄国普希金作品,英国浪漫派诗歌:《济慈诗选》《拜伦抒情诗选》《雪莱抒情诗选》《唐璜》等赵萝蕤(女)《草叶集》,艾略特《荒原》朱维之主要翻译弥尔顿。

弥尔顿《失乐园》,《复乐园》,《力士参孙》萧乾《莎士比亚戏剧故事集》,夫妻合译《尤利西斯》(译文版),辛克莱《屠宰场》(合译),《弃儿汤姆琼斯的历史》(合译),《光荣与梦想》,《麦克米伦回忆录》,《拿破仑传》,《战争风云》(皆为合译)易卜生《培尔金特》金堤《尤利西斯》(人民文学版1994)《尤利西斯》译者还有:李虹,李进,纪江红,章影光,刘象愚等李文俊福克纳《喧哗与骚动》(首译),卡夫卡《审判及其它小说》,麦卡勒斯《伤心咖啡馆之歌》王佐良《英国诗文选译集》,《彭斯诗选》,《苏格兰诗选》。

主编《英国文学名篇选注》等袁可嘉《英国宪章派诗选》,《叶芝抒情诗精选》,《布莱克诗选》。

主编《外国现代派作品选》汤永宽卡夫卡《城堡》,泰戈尔《游思集》,《采果集》,海明威《永别了武器》杨德豫《朗费罗诗选》,《柯尔律治代表作三首》,《湖畔诗魂——华兹华斯诗选》,《拜伦抒情诗七十首》江枫《雪莱诗选》冯亦代《美国短篇小说集》(合译),斯坦贝克《人鼠之间》,黄雨时狄更斯《奥列弗退斯特》,康拉德《黑暗深处》,乔伊斯《青年艺术家画像》等陈良廷《乱世佳人》,《教父》,刘易斯《纳尼亚》系列,《曼斯菲尔德短篇小说选》,劳伦斯《儿子与情人》等卞之琳《西窗集》,《英国诗选》,《莎士比亚悲剧四种》,《莎士比亚抒情诗选》方平《莎士比亚喜剧五种》,莎士比亚悲剧多种,《呼啸山庄》,主编《新莎士比亚全集》屠岸《莎士比亚十四行诗集》,《济慈诗选》目前中国《莎士比亚全集》有朱生豪,梁实秋,方平三种。

《诗经·卷耳》理雅各和许渊冲译作翻译方法探究——从社会符号学理论角度出发摘要:《诗经》,是我国文坛极具影响力的一部诗歌总集,它共收集了311篇我国古代文采斐然、辞趣翩翩的诗歌,在文学发展的历史上有着举足轻重的地位。

本文根据社会符号学翻译标准,以《诗经》中《周南·卷耳》这首诗歌为范例,通过中外两名翻译家许渊冲与詹姆斯·理雅各的英文译本,对比分析其中言内意义,指称意义和语用意义的翻译方法,并结合二人所处历史背景、社会文化等因素分析造成差异的原因,旨在促进对本诗含义与情感的更好把握,探究中国古诗的翻译方法,使外国读者更好地读懂中华经典。

关键词:诗经;卷耳;社会符号学;翻译方法1.社会符号学理论简介巴赫金认为:“世界是文本,符号学或符号系统”,社会符号学是以符号学、社会学和语言学为理论基础的一门交叉学科,是一门研究符号系统、社会以及人类关系的科学,用社会符号学的基本原则来研究翻译是翻译理论上的重大突破。

社会符号学翻译方法强调,翻译是一种跨文化、跨社会、跨语言的交际活动。

社会符号学翻译理论为翻译对等研究提供了新的视角。

根据奈达的社会符号学意义观,符号学是用于分析符号的最全面的系统。

近年来,社会符号学翻译法被广泛用于指导《周易》,《水浒传》《儒林外史》及《红楼梦》等古典文学的翻译,然而,它很少应用于古典诗歌的翻译。

社会符号学认为符号学的意义观适用于翻译,翻译即为翻译意义,并认为意义与功能是衡量译文质量不可或缺的两个方面[1]。

由此,陈宏薇教授提出了社会符号学翻译标准———意义相符,功能相似。

1.2《诗经》简介《诗经》是中国文学史上第一部诗集,汇集了自西周初期(公元前11世纪)至春秋中叶 (公元前6世纪) 约500年间的诗歌305首,对中国诗歌的发展影响深远。

它风格简约自然,真实地反映了现实生活,表达了真挚的思想感情,具有强烈的现实主义精神; 其次,《诗经》中多处运用赋、比、兴的手法,同时运用大量修辞手法来传情达意。

中国近现代十大作家及其代表作盘点中国近代至今百年历史是时局动荡的年代,是家国存亡风雨飘摇的年代,也是中华儿女人才辈出的年代。

下面是小编分享的中国近现代十大作家及作品介绍,一起来看看吧。

中国近现代十大作家及作品介绍中国近现代十大作家1.鲁迅鲁迅,字豫才,浙江绍兴人,20世纪中国重要作家,新文化运动的领导人。

鲁迅的作品包括杂文、短篇小说、评论、散文、翻译作品,对于五四运动以后的中国文学产生了深刻的影响。

毛泽东主席评价他是伟大的文学家、思想家、革命家,是中国文化革命的主将。

代表作《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇白话小说,奠定了新文学运动的基石。

代表作有《阿Q正传》、《朝花夕拾》、《南腔北调集》等。

中国近现代十大作家2.郭沫若郭沫若,原名开贞,字鼎堂,是中国新诗的奠基人之一、中国历史剧的开创者之一、古文字学家、考古学家、社会活动家,甲骨学四堂之一,第一届中央研究院院士。

从1926年参加北伐,任国民革命军政治部副主任。

1927年参加了中国共产党领导的南昌起义。

1928年2月因被国民党政府通缉,流亡日本,著有《中国古代社会研究》《甲骨文字研究》等重要学术著作。

代表作有诗作《女神》、历史剧《屈原》、《蔡文姬》等,他是鲁迅之后的中国文坛领袖。

中国近现代十大作家3.茅盾茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,浙江嘉兴桐乡人,是中国现代著名作家及文学评论,同鲁迅、郭沫若一起为中国现代文学奠定了基础,代表作长篇小说《子夜》、《林家铺子》、《春蚕》。

还有“蚀”三部曲,“农村”三部曲,剧本等大量作品,《白杨礼赞》是散文名篇。

中国近现代十大作家4.巴金巴金,原名李尧棠,字芾甘,祖籍浙江嘉兴,中国现代文学家、出版家、翻译家,同时也被誉为是“五四”新文化运动以来最有影响力的作家之一,是20世纪中国杰出的文学大师、中国当代文坛的巨匠。

主要作品有《死去的太阳》、《新生》、《砂丁》、《索桥的故事》、《萌芽》和著名的“激流三部曲”:(《家》、《春》、《秋》),其中《家》是巴金的代表作,也是我国现代文学史上最卓越的作品之一。

林纾(1852—1924),是清末民初我国著名的文学家和翻译家,其经由曾宗巩口述而翻译的《鲁滨逊漂流记》文言版本,言辞精美,文笔舒畅,体现了出众脱颖、笔墨饱满的翻译水准,令人崇敬,影响深远。

一、文化交流的沟通者林纾是福建福州人,热衷于文学阅读,受“西学东渐”思想影响,他“尽购中国所有东西洋译本读之,提要钩元而会其通,为省中后起英隽所矜式”,决意通过翻译西方文学作品来教育和启迪民智,实现救国救民的伟大抱负。

1897年,林纾开始翻译法国小仲马的小说《巴黎茶花女遗事》,经过个人不懈的艰辛努力,他完成了这部小说的文字翻译工作,并于1899年在福州刊行印发。

作为中国介绍西洋文学的首部小说,《巴黎茶花女遗事》一经问世,便在封闭落后的中国大地刮起了一阵旋风,“为国人闻所未闻”,一纸风行全国,备受大众的赞扬与喜爱。

受此鼓励,林纾一发而不可收,在商务印书馆的诚挚邀请下,他潜心专司翻译欧美名家小说,前后共计翻译的作品高达两百余种,国别涉及美、英、法、俄、德、日、西班牙等十多个国家,国内民众称其为“泰山北斗”,外国友人誉其为“不懂外文的最佳翻译家”,名扬中外,堪称清末民初的翻译大师[1]96。

林纾翻译的西方文学作品主要由商务印书馆刊行,其他的则在《小说月报》和《小说世界》等杂志上发表,读者甚众。

在林纾翻译的西方文学作品中,其中就包括英国作家丹尼尔·笛福的《鲁滨逊漂流记》。

令人称奇的是,翻译家林纾本人并不懂得外文,他的翻译主要是在“玩索译本,默印心中”、“质西书疑义”的状态下通过口译者的协助完成的。

有人曾经这样点评过林纾的翻译水准,说:“口述者未毕其词,而纾已书在纸,能一时许译就千言,不窜一字。

见者竞诧其速且工。

”在翻译的过程中,林纾凭借敏锐的文学直觉与深厚的汉文造诣,能够将口译者的言辞传达惟妙惟肖、细致精确地融会到汉语的文言文当中,即便是在口译者甚至不知道如何使用恰当的言辞表达文学作品中的内在含义时,他也能够根据作品的上下文情节善于捕捉原文作者意欲表达的内容,以精炼明白的语言写就下来[2]47。

回忆陈寅恪先生名家散文陈寅恪先生,中国现代著名学者、思想家、文化翻译家、文学家、历史学家、散文家,被誉为“新文化运动后最独树一帜的学者”,是中国近现代思想文化史上的重要人物之一。

其独具特色的文学创作风格深受广大读者的喜爱,散文创作更是被誉为珠玑之作,作品流传至今,一直受到人们的推崇。

陈寅恪的散文创作陈寅恪先生的散文创作主要以蕴涵着深刻哲理的言语和思想的深度展示为主导,具有典型的文化传承色彩。

在其文学创作中,散文成为了他的主要表现形式。

其散文作品直接勾勒了中国传统文化的鲜明脉络,表现了自己对现实社会和人性的研究和探索。

陈寅恪先生对文化的关注源于他对于文化的信仰和热爱。

他通过对传统文化的深入研究,提出了许多有关于中国文化的重大论断和见解。

这些文字不仅陈述了陈寅恪先生的学术研究成果,还闪耀着他的文化思想和人生观念。

他的散文蕴藏着深刻的文化内涵,有许多篇散文都成了不可磨灭的经典,如《故乡》、《小草》、《逝水千古》等。

《故乡》《故乡》是陈寅恪先生最著名的散文之一,它以陈寅恪先生特有的语言风格写出了散文中一些独特的文化内涵。

这篇文章多次被人引用和讨论,对于中国传统文化的介绍和推广功不可没。

陈寅恪先生在《故乡》中深深的表达出了对于故乡的感怀和爱意,他说“故乡是世界上最丰足的地方,它拥有最多的经验,也拥有着最大的历史和文化。

”这段话道出了他对于故乡文化价值的崇敬。

而在他的散文中,更多的是用心来感受故乡的文化,提出了如何去追溯故乡文化的根源和如何去把它继承下去的问题。

陈寅恪先生以浓郁的文化内涵和朴实的语言风格,将自己的故乡文化呈现在人们的眼前,让读者真正地感受到了故乡文化的底蕴和人民生活的本真。

这篇文章深刻地表现了陈寅恪先生对故乡文化的热爱,也体现了他对人文精神的重视。

《小草》《小草》是陈寅恪先生另一篇富有哲思的散文,同样也是他以浓郁的文化内涵和深邃的思想深刻勾勒出中国传统文化的现代价值。

在《小草》中,陈寅恪先生以小草为主题,寄语中国的文化与儒家思想。

中国翻译简史百科知识—中国翻译简史中国历史上曾经出现了四次翻译高潮:1东汉至唐宋的佛经翻译2明末清初的科技翻译3“五四”时期的西学翻译4中国历史上第四次翻译高潮(五四以后---当代)古代佛经翻译(四个阶段)第一阶段从东汉末年到西晋(起步或草创阶段)主要是外籍僧人和华籍胡裔僧人,翻译主要靠直译,甚至是“死译”、“硬译”,采取口授形式,因此可信度不高。

代表人物支谦支谦,三国时佛经翻译家,又名支越,字恭明。

支谦的译述比较丰富:约三十年间,译出佛经《大明度无极经》、《大阿弥陀经》等八十八部、一百一十八卷,创作了《赞菩萨连句梵呗》三契,其翻译以大乘“般若性空”为重点,为安世高、支谶以后译经大师。

支谦自译的经也偶尔加以自注,像《大明度无极经》首卷,就是一例。

这种作法足以济翻译之穷,而使原本的意义洞然明白。

特点1主要力量:外籍僧人和华籍胡裔僧人2翻译全凭口授3大多才有直译法5佛经内容经常采用中国本土道家思想古代佛经翻译第二阶段从东晋到隋末(发展期)释道安总结出了“五失本”、“三不易”的规律;释道安,南北朝时高僧,翻译家。

本姓卫,常山抚柳(河北冀州)人。

总结了汉代以来流行的佛教学说,整理了新译旧译的经典,编纂目录,确立戒规,主张僧侣以“释”(释迦牟尼)为姓。

主要监督翻译了《四阿含》等。

主张直译,不增不减,只做词序调整。

翻译佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的,因此必须慎之又慎。

彦琮在其论着《辩正论》中提出了翻译要例“十条和对译者的要求“八备””彦琮(557—610年),俗姓李,邢台隆尧县双碑人,隋代著名高僧,他精通梵文,也是我国佛教史上屈指可数的佛经翻译家和佛教著作家。

《辩正论》里翻译要例八备十条:就是对做翻译人的具体要求和翻译要求。

鸠摩罗什开始提倡意译;鸠摩罗什(梵语Kumārajīva )(公元344 ~ 413 年),音译为鸠摩罗耆婆,又作鸠摩罗什婆,简称罗什。

其父名鸠摩罗炎,母名耆婆,属父母名字的合称,汉语的意思为“童寿”。

名家生平一、鲁迅(1881-1936)中国现代伟大的文学家和翻译家和新文学运动的奠基人。

原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,出身于破落的封建家庭。

青年时代受进化论思想影响。

1902年去日本留学,原学医,后从事文艺等工作,企图用以改变国民精神。

1909年回国,先后在杭州、绍兴任教。

辛亥革命后,曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、女子师范大学等校授课。

1918年5月,首次用"鲁迅"为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对人吃人的制度进行猛烈,地揭露和抨击,奠定了新文学运动的基石。

五四运动前后,参加《新青年》杂志的工作,站在反帝反封的新文化运动的最前列,成为五四新文化运动的伟大旗手。

1918-1926年间,陆续创作出版了《呐喊》、《坟》、《热风》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和彻底的民主主义的思想特色。

其中,1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

1926年8月,因支持北京学生爱国运动,为反动当局所通辑,南下到厦门大学任教。

1927年1月到当时革命中心广州,在中山大学任教。

"四一二"事变以后,愤而辞去中山大学的一切职务。

其间,目睹青年中也有不革命和反革命者,受到深刻影响,彻底放弃了进化论幻想。

1927年10月到达上海。

1930年起,鲁迅先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟等进步组织,不顾国民党政府的种种迫害,积极参加革命文艺运动运动。

1936年初"左联"解散后,积极参加文学界和文化界的抗日民族统一战线。

从1927-1936,创作了《故事新编》中的大部分作品和大量的杂文,这些作品收录在《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等专集中。

林纾译_李迫⼤梦_⽚段赏析42《李迫⼤梦》是清末民初著名翻译家林纾于1907年出版的译作(张俊才,1982: 30),其合作者是魏易,收于他们的译⽂集《拊掌录》之中。

该作译⾃美国著名⽂学家、素有美国⽂学之⽗之称的华盛顿·欧⽂(Washington Irving,1783-1859)的著名短篇⼩说Rip V an Winkle(今译《瑞普·凡·温克尔》)。

林纾⼀⽣中究竟翻译了多少书,⾄今还是个谜,说得最少的是“成书的共有⼀百五⼗六种;其中有⼀百三⼗⼆种是已经出版的”(郑振铎,2009: 247);说得最多的是“多⾄⼆百零六种”(见刘绍唐,1978: 140)。

林纾由于古⽂造诣⾼深,语⾔表达优美,其译⽂深受清末民初的读者的喜爱。

本⽂选择删改相对较少的《李迫⼤梦》中的⼀个⽚段,让我们来欣赏⼀位古⽂⼤师对来⾃异域风情的独特体验。

WHOEVER has made a voyage up the Hudsonmust remember the Kaatskill mountains. They are a dismembered branch of the great Appalachian family,and are seen away to the west of the river, swelling upto a noble height, and lording it over the surrounding country. Every change of season, every change of weather, indeed, every hour of the day, producessome change in the magical hues and shapes of these mountains, and they are regarded by all the good wives, far and near, as perfect barometers. When the weatheris fair and settled, they are clothed in blue and purple,and print their bold outlines on the clear evening sky, but, sometimes, when the rest of the landscape is cloudless, they will gather a hood of gray vapors about their summits, which, in the last rays of the setting sun,will glow and light up like a crown of glory.At the foot of these fairy mountains, the voyagermay have descried the light smoke curling up from a village, whose shingle-roofs gleam among the trees, just where the blue tints of the upland melt away into the fresh green of the nearer landscape. It is a little village of great antiquity, having been founded by some of the Dutch colonists, in the early times of the province, just about the beginning of the government of the good Peter Stuyvesant, (may he rest in peace!) and there were some of the houses of the original settlers standing within a few years, built of small yellow bricks brought from Holland, having latticed windows and gable fronts, surmounted with weather-cocks.In that same village, and in one of these veryhouses (which, to tell the precise truth, was sadly time-worn and weather-beaten), there lived many years since, while the country was yet a province of Great Britain, a simple good-natured fellow of the nameof Rip V an Winkle. He was a descendant of the V an Winkles who ? gured so gallantly in the chivalrous days of Peter Stuyvesant, and accompanied him to the siege of Fort Christina. He inherited, however, but little ofthe martial character of his ancestors. I have observed that he was a simple good-natured man; he was, moreover, a kind neighbor, and an obedient hen-pecked husband. Indeed, to the latter circumstance might be owing that meekness of spirit which gained him such universal popularity; for those men are most apt to be obsequious and conciliating abroad, who are under the discipline of shrews at home. Their tempers, doubtless, are rendered pliant and malleable in the ? ery furnace of domestic tribulation; and a curtain lecture is worthall the sermons in the world for teaching the virtuesof patience and long-suffering. A termagant wife may, therefore, in some respects, be considered a tolerable blessing; and if so, Rip V an Winkle was thrice blessed.凡⼈苟渡⿊逞河者,与⾔加齿⼏⽽⼭,必能忆之。

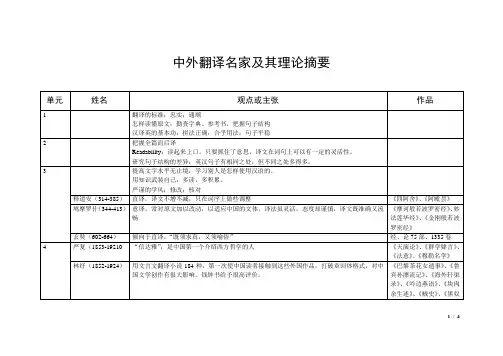

近现代中国翻译名家通过介绍20世纪中国最具代表性的12位翻译家(英汉翻译家6位;俄汉、日汉和法汉翻译家各2位,按生年排序),熟悉在中国近现代翻译史上产生过重要影响的人物,研究其译学思想和主要成就,了解近现代中国翻译的发展概况,学习前辈著名译家的敬业精神和翻译经验,为丰富理论知识和提高翻译水平打下基础,拓展视野。

1严复(1854—1921),著名学者、杰出翻译家、启蒙思想家;福建福州人,毕生致力于传播西方先进的思想文化,对中国社会的发展产生巨大影响,成为五四运动的动因之一。

1877年由清政府派遣赴英国学习海军,潜心研读西方资产阶级经典著作;回国后在福州船政学堂和天津北洋水师学堂任教习和总办;曾任京师大学堂(今北京大学)校长及译书局总办等;1895年,中国在中日甲午战争中惨败后,迅速衰落贫穷。

严复深受震撼,大力推广西学,宣传维新思想。

自1895年起的20年间,共翻译了11部西方经典名著,其中最负盛名的是“严译名著丛刊”8种,即《天演论》(《进化论与论理学》)、《原富》(《国富论》)、《群己权界论》(《论自由》)、《群学肄言》(《社会学原理》)和《穆勒名学》(《逻辑体系》)等;这些西方学术名著涵盖了社会科学的多个领域,其译作率先把西方资产阶级学术思想系统地引进到中国,对当时和“五四”时期中国社会的变革起到极其重要的思想启蒙作用。

在翻译理论方面,他在中国翻译史上首次提出“信、达、雅”的系统标准(1898),影响深远,一个多世纪以来仍然具有旺盛的生命力。

作为中国“介绍近世思想的第一人”(胡适语),其翻译实践和理论在中国文化史和翻译史上竖起一座丰碑。

2曹靖华(1897—1987),俄苏文学翻译家、散文作家、北京大学教授;河南卢氏人,青年时代投身于五四运动;曾在莫斯科东方大学学习,1921年回国后在北京大学学习;1927年再赴苏联,在莫斯科东方大学和列宁格勒东方语言学院任教。

回国后从事俄苏文学翻译,并在大学任教;主编《苏联文学丛书》。

50年代后任中国文联委员和中国苏联文学研究会名誉会长,任《世界文学》杂志主编(1959--1964)。

新时期以来,任国务院学位委员和中国苏联文学研究会名誉会长;1987年获苏联列宁格勒大学荣誉博士学位,获前苏联最高苏维埃主席团授予各国人民友谊勋章。

关于文学翻译,他认为,文学翻译是文艺的再创造,既无窍门亦无标准,全靠专心致志,靠长期的刻苦学习和实践;翻译俄苏文学作品40余种,达300多万字,包括契诃夫《三姊妹》、《蠢货》、《契诃夫戏剧集》、绥拉菲摩维奇《铁流》、爱伦堡《烟袋》、拉夫列尼约夫《第四十一》和《星花》、《苏联作家七人集》、瓦西列夫斯卡娅《虹》、《恐惧》、阿·托尔斯泰《保卫察里津》、卡达耶夫《我是劳动人民的儿子》、费定《城与年》、列昂诺夫《侵略》、西蒙诺夫《望穿秋水》、克雷莫夫《油船“德宾特”号》、肖洛霍夫《死敌》和《第四座避弹室》、《盖达尔选集》、《列宁的故事》、《斯大林的传说及其他》、《致青年作家及其他》和高尔基《一月九日》等;其散文作品有《曹靖华抒情散文选》和《望断南来雁》等;上述译著后辑为《曹靖华译著文集》(共11卷),由北京大学出版社出版(1989--1993)。

3梁实秋(1902--1987),著名学者、翻译家、散文家,现代中国文坛巨匠,北京人;1923年赴美国留学,就读于哈佛大学与哥伦比亚大学,获文学硕士。

1926年回国后在北京大学等校任教授,是以胡适和徐志摩为首的“新月派”骨干之一,主编《新月》月刊。

20世纪30年代,引发并参与了中国译坛“信顺之争”的大论战。

1949年去台湾,在台湾师范大学和台湾大学任教,任国立编译馆馆长;1966年退休后专门从事文学翻译;他提倡“读一流的书,译一流的书”,不为迎合世俗而创作翻译庸俗文字。

其翻译观如同其人生观,传统、严谨、一丝不苟。

对“信”与“顺”,“直译”与“意译”,译入语的“国化”与“欧化”等关系有精辟见解;强调“信”“顺”统一,主张以句译为基础的直译,反对“转译”,既对原文作者负责,也对译文读者负责;坚持做大量繁琐的文本及背景考证工作,严格选择原文版本,力求作到存真。

他以近40年的漫漫人生翻译完成《莎士比亚全集》40卷,是中国文化史上的不朽盛事,是惟一独自将莎剧全集译成汉语的译者;还译有《咆哮山庄》、《职工马南传》、《西塞罗文录》和《潘彼得》等;论著有《浪漫的与古典的》、《英国文学史》和《翻译的艺术》等;编有《最新实用汉英大辞典》和《最新实用英汉大辞典》等30多种英汉词书;散文创作如《雅舍小品》和《槐园梦忆》等。

4张谷若(1903--1994),著名翻译家、学者,山东烟台人;1926年考入北京大学,对英国作家哈代产生浓厚兴趣。

解放后任北京大学教授,开设英国文学史和文学翻译等课程。

一生笔耕不辍,共译有十余种作品,400余万字。

其代表性译作是以哈代为代表的英国古典文学名著,如《德伯家的苔丝》、《还乡》和《无名的裘德》等,是翻译和学术界的“哈代专家”;对哈代、萧伯纳、狄更斯等作品的翻译和研究成果丰硕,如萧伯纳《伤心之家》和狄更斯《大卫·考坡菲》和《旅美札记》等。

这些译作多次再版重印,在海内外享有盛誉,被称为小说翻译典范。

在译文注释上下了很大功夫,丰富译文内容,提高译文质量;此外还译了不少英诗和英国短篇小说。

主张翻译要有高标准,译作应从内容、形式、风格与语言习惯等四个方面与原作对等,即“用地道的译文,翻译地道的原文”;在翻译中善于传达原作的意境与语言风格,再现原作中塑造的众多人物形象,完全实践了自己的翻译主张,其功力达到了炉火纯青的地步,被誉为“译作楷模”。

5傅雷(1908—1966),法国文学翻译家,文艺评论家;上海南汇人,1927年赴法国留学,在巴黎大学文科学习,同时专攻美术理论和艺术评论;他仔细研究欧洲艺术大师的作品,打下坚实的艺术文化基础,期间还游历瑞士、比利时和意大利等国。

1931年回国后致力于法国文学的翻译与介绍工作,翻译态度严谨,译著宏富,其译作传神为特色,行文流畅,富有文采,成为传世佳作;一生为人坦荡,禀性刚毅,在“文化大革命”期间因不堪凌辱而自尽,年仅58岁。

关于文学翻译,他提出,翻译如临摹名画,重神似而不重形似;其译作共30余种,其中巴尔扎克占15种,有《高老头》、《欧也妮·葛朗台》、《贝姨》、《邦斯舅舅》、《夏倍上校》、《奥诺丽纳》、《搅水女人》、《都尔的本堂神父》、《比哀兰德》和《幻灭》等,后辑为《巴尔扎克全集》14卷(人民文学出版社,1986--1989);罗曼·罗兰4种:即《约翰·克利斯朵夫》及三名人传《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》和《托尔斯泰传》;伏尔泰4种:《老实人》、《天真汉》、《如此世界》和《扎第格》;梅里美2种:《嘉尔曼》和《科龙巴》;莫罗阿3种:《伏尔泰传》、《人生五大问题》《恋爱与牺牲》等;此外还有杜哈曼《文明》、丹纳《艺术哲学》、英国罗素《幸福之路》和牛顿《英国绘画》等书。

60年代初,因在翻译和研究巴尔扎克作品方面的卓越贡献,被法国巴尔扎克研究会吸收为会员;其全部译作后被辑为《傅雷译文集》出版(共15卷,安徽人民出版社,1981年起);给长子傅聪的信辑为《傅雷家书》(1981起)多次增订重印,达110多万册,产生巨大影响。

6朱生豪(1912---1944),著名翻译家,浙江嘉兴人;1929年入杭州之江大学,主修中国文学,副修英国文学。

毕业后到上海世界书局任英文编辑,开始翻译莎士比亚戏剧,如《暴风雨》、《仲夏夜之梦》和《威尼斯商人》等。

抗日战争爆发,随身只携《莎士比亚全集》及部分译稿逃离上海,历年收集的莎剧版本、考证著述及大部分译稿均毁于战火。

关于莎剧翻译,他主张力求保持原作之神韵,以明白晓畅之字句,忠实传达原文之意趣,反对逐字逐句对照式之硬译。

抗战期间,在家乡的艰苦环境中和贫病交加的状况下坚持翻译莎剧,共译出30多部莎剧,撰写了《译者自序》和《莎士比亚戏剧全集》提要。

在抗战胜利前半年病逝,未能看到自己的译作出版,年仅32岁。

他以强烈的爱国热情和执着精神,在艰苦环境中坚持莎剧翻译,死亦无悔。

其莎剧译作数量多,质量高,流畅优美,文采斐然,得到国内外莎学界和戏剧界的赞誉,是中国翻译文学史上的经典之作。

其短暂而艰难的一生,为中国现代翻译史写下沉重而光辉的一页。

7杨宪益(1915一),著名翻译家、学者,原籍安徽,生于天津,1934年入燕京大学,1936年入英国牛津大学攻读古希腊罗马文学、法国和英国文学,回国后在多所大学任教。

曾任重庆及南京国立编译馆编撰,主持翻译《资治通鉴》。

1952年调北京外文出版社,在英文版《中国文学》杂志社工作,后任该刊主编。

1980年起,任中国社科院外文所研究员,任中国作协、中国译协和外国文学学会理事。

他主张,翻译必须非常忠实于原文,过分强调创造性是不对的;强调文学翻译中的文化差异,提倡保留异国情调和历史底蕴。

自20世纪40年代起,即与夫人戴乃迭合作,英译卷帙浩瀚的中国经典名著,向全世界介绍中国文学作品。

其突出成就是英译《红楼梦》(1978--1980),还有《离骚及屈原的其它诗作》、《儒林外史》、《老残游记》、《鲁迅作品选》、《聊斋志异》、《三部中国古典小说节选》(含《西游记》、《三国演义》和《镜花缘》节译)、《诗经选》、《汉魏六朝诗文选》、《唐宋诗文选》和《明清诗文选》等多种;他精通多种外文,又将世界文学瑰宝译介给中国读者,如古希腊《阿里斯托芬喜剧两种》、《古罗马戏剧选》、荷马史诗《奥德修记》和《近代英国诗抄》等,为中外文学文化的交流做出很大贡献。

8李芒〔1920--2000),日本文学翻译家,辽宁抚顺人,从小奠定日本语言文化的坚实基础。

1957年起在中国作家协会《译文》杂志(现中国社科院《世界文学》)任日本文学的翻译审校工作;自1964年起在中国社科院外文所从事日本文学的翻译和研究工作。

任中国社科院外文所研究员和东方文学室主任,《世界文学》杂志常务编委,中国外国文学学会常务理事,中国译协理事,日本文学研究会副会长和中国和歌徘句研究会会长,译林出版社《和歌俳句双书》总编辑等。

翻译了大量日本文学作品,关于文学翻译,他认为,文学作品是内容与形式的统一,文学翻译的任务就是忠实地再现原作的内容与形式。

其译作包括德永直《没有太阳的街》、《黑岛传治短篇小说选》,掘田善工《鬼无鬼岛》(合译),龟井胜一郎《北京的星星》、小林多喜二《在外地主》、《万叶集选译》、三岛由纪夫《春雪》和种田山头火《山头火徘句集》等;广津和郎等《港湾小镇》(李芒译文自选集);主要学术著作有《投石集一一日本文学古今谈》及《采玉集》等。

9许渊冲(1921—),著名翻译家,学者;江西南昌人,1938年入昆明西南联合大学外文系,1944年考入清华大学文学研究所,1948年赴法国巴黎大学研究莎士比亚与拉辛。