中国近代翻译史(课堂)

- 格式:pdf

- 大小:2.87 MB

- 文档页数:23

英汉翻译课程教学大纲一、课程的目的和任务《英汉翻译教程》和《汉英翻译教程》的教学目的和任务是,从英译汉和汉译英的一般规律和原则出发,围绕翻译的基本理论、英汉异同的对比以及翻译实践中成功或失败的实例,介绍汉英两种语言的对比与分析、各类文体的语言特点以及不同翻译方法,向学生传授基本的翻译理论和常用方法、技巧,通过反复实践培养学生汉英翻译基本技能。

通过学习,学生能够熟练地运用已掌握的英语基本语法和词汇等知识,忠实、准确、通顺、完整地将汉语句子、段落和短文译成英语,并对文化差异有着较强的敏感性,能够较好地处理英汉互译中具有民族特色的形象、比喻等,胜任一般性的政治、经济、文化、科技、应用文等的翻译工作。

同时,还要注重培养学生严谨的学风,避免不求甚解、逐词死译和望文生义。

适当补充口译实践,训练学生在政治、经济、文化等方面的能力,并提高学生的政策水平和涉外工作能力。

二、课程的基本要求《英汉翻译教程》和《汉英翻译教程》课程的教学分为翻译方法和技巧训练阶段和短文翻译两个阶段,其分别要求是:1、翻译方法和技巧训练阶段的基本要求:(1)、词汇:掌握10000-12000 个词汇以及这些单词构成的常用词组;正确而熟练地使用其中5000-6000 个词汇及最常用的搭配,能够运用到汉英互译中。

(2)语法:熟练地使用各种衔接手段,连贯地表达思想,侧重语法结构在翻译过程中的理解和应用。

(3)阅读能力:能读懂一般英美报刊杂志上的社论和书评,理解文章大意,分辨事实与细节;能读懂有一定难度的历史传记及文学作品,理解其真实含义;能分析上述题材文章的思想观点,语篇结构,语言特点和修辞手法。

(4)翻译能力:能借词典将文字资料译成理解正确、表达准确、译文连贯通顺具一定修辞手段的规范语句,写译的速度达到每小时250-300 词。

2. 短文翻译阶段的基本要求:(1)词汇1在基础翻译阶段所掌握的词汇量和一定的习语后,要涉猎、学习、掌握和运用政治、经济、文化、科技等方面的一般性词语。

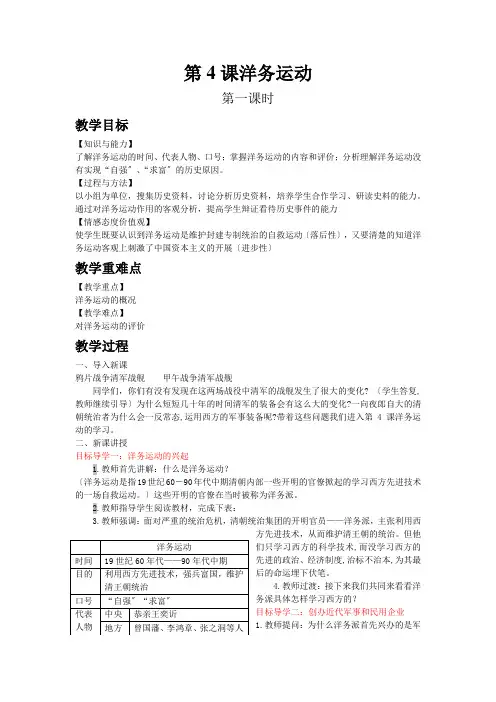

第4课洋务运动第一课时教学目标【知识与能力】了解洋务运动的时间、代表人物、口号;掌握洋务运动的内容和评价;分析理解洋务运动没有实现“自强〞、“求富〞的历史原因。

【过程与方法】以小组为单位,搜集历史资料,讨论分析历史资料,培养学生合作学习、研读史料的能力。

通过对洋务运动作用的客观分析,提高学生辩证看待历史事件的能力【情感态度价值观】使学生既要认识到洋务运动是维护封建专制统治的自救运动〔落后性〕,又要清楚的知道洋务运动客观上刺激了中国资本主义的开展〔进步性〕教学重难点【教学重点】洋务运动的概况【教学难点】对洋务运动的评价教学过程一、导入新课鸦片战争清军战舰甲午战争清军战舰同学们,你们有没有发现在这两场战役中清军的战舰发生了很大的变化? 〔学生答复,教师继续引导〕为什么短短几十年的时间清军的装备会有这么大的变化?一向夜郎自大的清朝统治者为什么会一反常态,运用西方的军事装备呢?带着这些问题我们进入第4课洋务运动的学习。

二、新课讲授目标导学一:洋务运动的兴起1.教师首先讲解:什么是洋务运动?〔洋务运动是指19世纪60-90年代中期清朝内部一些开明的官僚掀起的学习西方先进技术的一场自救运动。

〕这些开明的官僚在当时被称为洋务派。

2.教师指导学生阅读教材,完成下表:3.教师强调:面对严重的统治危机,清朝统治集团的开明官员——洋务派,主张利用西方先进技术,从而维护清王朝的统治。

但他先进的政治、经济制度,治标不治本,为其最后的命运埋下伏笔。

4.教师过渡:接下来我们共同来看看洋务派具体怎样学习西方的?目标导学二:创办近代军事和民用企业1.教师提问:为什么洋务派首先兴办的是军事工业?创办了哪些军事工业。

学生答复:鸦片战争中,中国武器落后,致使战争失败。

洋务派以“自强〞为口号,创办的军事工业主要有安庆内军械所、江南制造总局、福州船政局等近代军事工业。

2.教师提问:为了满足洋务的需要,洋务派还采取了哪些措施?学生答复:兴办新式教育,培养翻译和军事人才;设立翻译馆,翻译外国科技书籍;派遣留学生出国深造等。

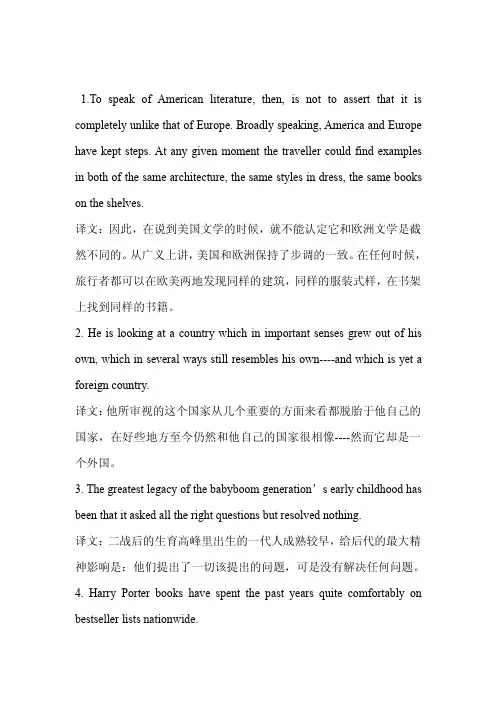

1.To speak of American literature,then,is not to assert that it is completely unlike that of Europe.Broadly speaking,America and Europe have kept steps.At any given moment the traveller could find examples in both of the same architecture,the same styles in dress,the same books on the shelves.译文:因此,在说到美国文学的时候,就不能认定它和欧洲文学是截然不同的。

从广义上讲,美国和欧洲保持了步调的一致。

在任何时候,旅行者都可以在欧美两地发现同样的建筑,同样的服装式样,在书架上找到同样的书籍。

2.He is looking at a country which in important senses grew out of his own,which in several ways still resembles his own----and which is yet a foreign country.译文:他所审视的这个国家从几个重要的方面来看都脱胎于他自己的国家,在好些地方至今仍然和他自己的国家很相像----然而它却是一个外国。

3.The greatest legacy of the babyboom generation’s early childhood has been that it asked all the right questions but resolved nothing.译文:二战后的生育高峰里出生的一代人成熟较早,给后代的最大精神影响是:他们提出了一切该提出的问题,可是没有解决任何问题。

《中国翻译史》课程教学大纲一、教师或教学团队信息二、课程基本信息课程名称(中文):中国翻译史课程名称(英文):A Brief History of Translation in China课程类别:□通识必修课□通识选修课□专业必修课□专业方向课专业拓展课□实践性环节课程性质*:□学术知识性□方法技能性 研究探索性□实践体验性课程代码:04604141周学时:2 总学时:32 学分: 2先修课程:翻译基础授课对象:英语,英语师范三、课程简介本课程为英语及英语师范专业高年级文化通识课程。

以中国历史上的四次主要翻译期(即东汉至唐代的佛经翻译、明清传教士科技翻译、晚清哲社著作翻译、民国文学翻译)为主线,从宗教典籍、知识传播、民族语的形成、文化价值传递等角度,为学生呈现翻译活动丰富的历史面貌。

此外,还选取具有代表性的汉藉外译个案,让学生了解中国名著在国外的译介情况,并赏析部分名著的翻译片段。

课程有助于提升高年级学生文化素养,开阔翻译视界,深化对翻译的理解,同时也可以有效地启发学生思考当下的语言、文化交际及翻译行为与历史的关系。

四、课程目标使学生了解中国翻译史的发展脉络,知道中西文化交流史重大事件和人物,赏析汉译典籍中的名篇名段,以史鉴今,更好地反思当下全球化,职业化时代的语言文化与交际行为。

五、教学内容与进度安排*六、修读要求(满足对应课程标准的第3条)学生务必严于律己,遵守校规,不迟到,不早退,不旷课,特殊情况必须请假说明。

课内学生务必积极思考问题,认真分析问题,主动回答问题。

课内进行各种形式的互动活动。

要求:学生分组选择主题做课堂展示并参与讨论。

每次课后会推荐中西文化交流史相关参考书目,根据个人兴趣选择阅读。

每人至少精读两本,并提交读书报告。

七、学习评价方案(满足对应课程标准的第4、5、6条)1、闭卷考试:70%2、平时成绩:30%10分为出勤,每缺一次扣2分20分为参与presentation、课堂讨论与课外阅读情况。

翻译史教学大纲翻译史教学大纲翻译史作为一门学科,是研究翻译活动的发展和演变过程的学科。

它不仅关注翻译的技术和方法,更重要的是关注翻译在不同历史时期和文化背景下的作用和意义。

翻译史教学大纲的设计,旨在帮助学生深入了解翻译史的发展脉络,掌握翻译史的基本理论和方法,培养学生的翻译能力和跨文化交际能力。

一、翻译史的概述1. 翻译的定义和基本概念2. 翻译的历史渊源和发展脉络3. 翻译在不同文化背景下的作用和意义二、翻译史的主要流派和学派1. 东方翻译史和西方翻译史的比较2. 翻译史的主要学派及其代表人物3. 各学派的理论观点和方法论三、古代翻译史1. 古代翻译的起源和发展2. 古代翻译的主要成果和影响3. 古代翻译的方法和技巧四、近代翻译史1. 文艺复兴时期的翻译活动2. 工业革命时期的翻译变革3. 近代翻译的理论和实践五、现代翻译史1. 二战后的翻译研究与实践2. 翻译技术的发展与应用3. 翻译史对当代翻译的启示和影响六、翻译史的研究方法与前沿1. 翻译史的研究方法与途径2. 翻译史的前沿领域与热点问题七、翻译史教学的目标和要求1. 培养学生对翻译史的兴趣和理解2. 培养学生的翻译能力和跨文化交际能力3. 培养学生的翻译史研究能力和创新思维八、翻译史教学的方法与手段1. 课堂教学的设计与实施2. 实践性教学的开展与实施3. 翻译史教学资源的开发与利用九、翻译史教学的评价与反馈1. 评价学生对翻译史的理解和掌握程度2. 反馈学生的学习成果和进步3. 评估教学效果和改进教学方法翻译史教学大纲的设计,旨在全面系统地介绍翻译史的发展和演变过程,培养学生对翻译史的兴趣和理解,提高学生的翻译能力和跨文化交际能力。

通过学习翻译史,学生可以了解翻译在不同历史时期和文化背景下的作用和意义,深入理解翻译的技术和方法,为今后从事翻译工作打下坚实的基础。

同时,翻译史教学大纲的实施,需要教师充分利用各种教学资源和手段,设计有趣、富有启发性的教学活动,提供实践性的教学机会,及时评价学生的学习成果和进步,不断改进教学方法,提高教学效果。

第一章概述第一节翻译的定义与种类1 翻译的定义不同的学者可能会从不同的角度对翻译进行阐释,所以,他们对翻译的定义也不一样。

例如,“翻译是用一种语言形式把另一种语言形式里的内容重新表现出来的语言实践活动”(冯庆华);“翻译是把一种语言文字的意义用另一种语言文字表达出来”(赵桂华);“翻译是指如何将某一语言活动的言语产物转换到另一种语言中去”(叶子南);等等。

另外,中外学者对翻译的定义也有小小的差别。

例如,奈达(2004)将翻译定义为“翻译就是在译入语中用最贴近的自然的对等语把原语中的信息复制过来,首先是在含义方面,其次是文体风格”(Translation consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style.);另一个翻译理论大家纽玛克(2001)对翻译定义的阐述是“翻译就是把一个文本的意义按原作者所意想的方式译入到另一种语言”(Translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text.)。

事实上,不同的翻译学派对翻译的定义也不一样:文艺学派认为翻译是作品文体风格的转换,是译者的再创作;语言学派认为翻译是两种语言的话语转换;交际学派认为翻译是信息的交换;社会符号学派则认为翻译是社会文化的转换;等等。

从译者的立场出发,我们认为翻译就是把原语话语变为另一种语言话语的活动,是把原语作者的意图,不论是语言的还是非语言的,用另一种语言传递给读者。

这也是翻译的本质所在。

《英汉翻译教程》第一章总论翻译是运用一种语言把另一种语言所表达的思维内容准确完整地重新表达出来的语言活动。

(张培基等1983)我国早期典籍《周礼·秋官司寇》篇里就有“象胥”(谓通言语之官)这一名目,唐朝贾公彦所作的《义疏》里提到“译即易,谓换易言语使相解也。

”这条注疏,关于翻译的定义,足以给人不少启发。

用现代文艺理论和语言理论,也许可以诠释为:翻译是把一种语言文字换易成另一种语言文字,而并不变更所蕴含的意义,——或用近年流行的术语说,并不变更所传递的信息,——以达到彼此沟通,互相了解的目的。

(罗新璋1984)一、关于翻译何谓翻译?关于翻译的定义很多。

根据《现代汉语词典》,翻译是“把一种语言文字的意义用另一种语言文字表达出来”。

根据《剑桥语言百科全书》,“翻译”这个中性术语是指将一种语言(“原语”)里的词句的意思转变为另一种语言(“目的语”)的意思所做的一切,不论其手段是说话、写字还是做手势。

美国著名翻译理论家奈达认为,所谓翻译,是指从语义到语体在译语中用最切近而又最自然的对等语再现原语的信息。

(《奈达论翻译》,1984)有人把翻译看作是一门科学(science),因为它有自身的规律可循;有人看作是一门艺术(art),因为它是译者对原文再创造的过程;也有人看作是一门手艺(craft),因为原语的信息需要用地道恰当的目的语再现。

在自动化数据处理中,翻译又被定义为:“将计算机信息从一种语言转换成另一种语言,或将字符从一种表示转换成另一种表示。

”(《现代科学技术词典》上海科学技术出版社1980)凡此种种,不一而足。

但是,在经济和文化日益全球化的今天,翻译的重要性是有目共睹的。

翻译是国际间理解的钥匙,据说西欧的文明归功于翻译者(据L·G·凯里1979)。

季羡林教授也说,翻译是永葆中华文明青春的万应灵药。

前中国驻联合国代表凌青先生说,从中国来讲,没有翻译工作,就没有中国***和中国近代的革命运动,就没有中国成功的对外开放和四个现代化;从世界范围来讲,没有翻译,就没有世界和平,就没有各种国际交往,就没有一个共同繁荣的美好世界的未来。