(完整版)中国翻译史及重要翻译家

- 格式:doc

- 大小:46.52 KB

- 文档页数:5

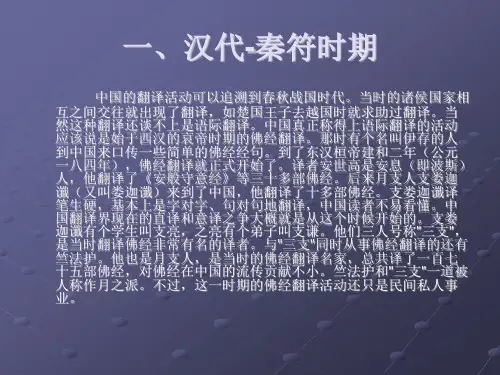

中外翻译简史一、中国翻译简史从现有史实来看,中国翻译史始于东汉末年安世高的佛经翻译。

大体经历了五个高潮。

1. 佛经翻译(公元148年至1111年)佛经翻译始于东汉,盛于唐朝,式微于北宋,元以后为尾声。

起始阶段(公元148—316年)的译家及译作主要有:安世高,译籍30部,41卷,现存22部,26卷;支谦,译有《大明度无极经》。

兴盛阶段(公元317—617年)的译家及译作主要有:释道安,编有《众经目录》,在《摩诃钵罗若波罗蜜经钞序》中提出著名的“五失本、三不易”理论,倾向于直译;鸠摩罗什,共译74部,现存39部,如《妙法莲华经》、《大智度论》、《金刚经》等,倾向于意译;真谛,共译64部,现存26部,如《摄大乘论》等;彦琮,共译23部。

全盛阶段(公元618—906年)的译家及译作主要有:玄奘,通称“三藏法师”,629年前往印度那烂陀寺求学,带回梵文经典657部,十九年中共译经论75部,1335卷,主持了译场,提出“既须求真,又须喻俗”和“五不翻”原则。

2、明末清初科技翻译主要是耶稣会士和中国士大夫相结合进行的,汉译17世纪西方自然科学,古希腊哲学、科学等。

从事或组织翻译的代表人物有:马礼逊(Robert Morrison)、利玛窦(Matteo Ricci)、汤若望(Jean Adam Schull von Bell)、林则徐、魏源、李善兰、徐光启、徐寿等,主要译作有《几何原本》、《泰西水法》、《奇器图说》、《四洲志》、《西艺知新》及续编等。

另外,还设有我国最早的培养翻译人才的外语学校——四夷馆(明代),创办了同文馆、京师译学馆、江南制造总局翻译馆、墨海书馆、益智书会、文会馆、广学会等翻译编译机构。

3、清末民初的社科、文学翻译清末民初的社科翻译属严复最为著名。

严复(1854—1921),福建侯官(今福州)人,字几道。

译西学颇多,影响深远,如:《天演论》(T. Henry Huxley, Evolution and Ethics and Other Essays),《原富》(Adam Smith, Inquiry into theNature and Cause of the Wealth of Nations),《群学肄言》(H. Spencer, Study of Sociology),《群己权界论》(John Stuart Mill, On Liberty),《社会通诠》(E. Jenks, History of Politics),《法意》(C.D.S. Montesquien, Spirit of Law),《穆勒名学》(John Stuart Mill, System of Logic),《名学浅说》(W.S. Jevons)等。

笔译十大名家资料道安(312~385)生平:释道安是东晋十六国时期的佛学巨子,也是中国佛教史上划时代的佛教学者和僧团领袖,俗姓卫,西晋永嘉六年(312年)生于常山(郡治在今河北正定南)扶柳。

他的家族本是儒学世家,但父母早丧,从小寄养在表兄孔氏家里。

7岁开始读书,经过五年学习,粗通五经文义;12岁出家为僧,开始了为弘扬佛教而不倦努力的生涯。

翻译理念:他在《摩诃钵罗蜜经抄序》中提出自己的翻译理念,即,翻译有“五失本”、“三不易”。

这为后来的译经工作指出了正确的道路。

此即汉译经典五种易于失去原意的情形和三种导致翻译不容易的原因。

同时他反对“义格”。

著作:综括道安一生,他在佛学上的贡献在于领导并参加翻译了《中阿含经》、《增一阿含经》、《三法度经》、《阿毗昙八犍度论》、《毗昙心论》、《摩诃钵罗蜜经抄》、《鼻那耶经》等上百卷、百余万字的佛经。

佚失的著作还很多。

玄奘生平:唐代著名三藏法师,佛教学者、旅行家,是中国佛教三大翻译家,唯识宗的创始者之一。

出家后遍访佛教名师,因感各派学说纷歧,难得定论,便决心至天竺学习佛教。

历代民间广泛流传其故事,如元吴昌龄《唐三藏西天取经》杂剧,明吴承恩《西游记》小说等,均由其事迹衍生。

著作:曾编译《成唯识论》,所撰又有《大唐西域记》。

这些都为我国佛教事业的发展,印度佛教古典的保存以及古代历史地理的研究做出了卓越的贡献。

翻译理念:玄奘所译佛经,笔法谨严,世称“新译”。

玄奘的主要贡献除了佛经汉译,汉经梵译之外,还有翻译理论方法的创新(从旧译到新译,从直译到意译,并将直译和意译完美结合;在翻译实践中提出译经标准:“既须求真,又须喻俗”;提出五不翻译原则,即五大音译翻译原则;不翻不是跳过不翻,是指今天我们说讲的音译)生平:(1852~1924年) 福建闽县(今福州市)人。

近代文学家、翻译家,中国翻译史上的开拓者。

原名群玉,字琴南,号畏庐,别署冷红生,晚称蠡叟、补柳翁、践卓翁、长安卖画翁。

中国翻译史及其著名翻译家中国翻译发展史的五个历史时期•古代:汉隋唐宋的佛经翻译时期•明清之际的科学翻译时期•近代:清末民初的西学翻译时期(鸦片战争后~ “五四运动”前)•现代:“五四”以后的社会科学和文学翻译时期•当代:新中国成立后一、东汉~唐宋的佛经翻译Translation on Buddhism Scripture•中国翻译史上有“译经三大家”的说法•鸠摩罗什:他和弟子僧肇翻译了《金刚经》、《法华经》、《维摩经》、《中观论》和《百论》等共七十四部,三百八十四卷•真谛(印度佛教学者、梁武王)49《摄大乘论》•玄奘:唐高僧,俗称唐僧。

贞观二年(公元826年),玄奘去印度求经, 17年后回国,带回佛经657部。

玄奘主持了更大规模的译场,用19年时间译经75部1335卷。

此外,他还把老子著作的一部分译成梵语,是第一个把汉语著作介绍到国外去的中国人二、明末清初的科技翻译translation on science and technology•徐光启(1562-1633)(与利玛窦):《几何原本》•李之藻(1565-1630):“晓畅兵法,精于泰西之学”,与徐光启齐名。

•杨廷筠(1557—1627)与徐、李被称为中国天主教“三大柱石”三、鸦片战争后~ “五四运动”前Opium war~ May4th Movement•严复(最著名)信、达、雅•梁启超“通学、通文”•马建忠“善译”•林则徐•林纾:"译界之王"、“译才并世数严林”。

不懂外文,由别人在旁边口译,他边听边以古文写作;30多人协助他口译,译出包括英、美、法等十多国家的作品近200部。

四、“五四”~中华人民共和国成立May4th ~ foundation of P.R.C•鲁迅:“宁信而不顺” rather to be faithful than smooth•胡适、•林语堂:”忠实、通顺、美“ Moment in Peking《京华烟云》 My Country and My People《吾国与吾民》•茅盾、•郭沫若、•瞿秋白、•朱生豪、(1912~1944)是中国翻译莎士比亚作品较早和最多的一人“莎士比亚翻译第一人”《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》,《第十二夜》等等•朱光潜•梁实秋 rather to be smooth than faithful五、新中国成立以后(当代)•新中国成立初期:环境特殊、“一边倒”苏联著作•“文革”时期:翻译、出版领域,基本上成为一片荒漠•改革开放以来:翻译出版事业蓬勃发展,形成中国翻译史上又一次(第四次)翻译高潮。

中国翻译史及重要翻译家中国翻译史上有许多为人们所熟知的大家,现就其翻译观点和主要作品做一简介:严复是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这条[1]著名的“三字经”对后世的翻译理论和实践的影响很大,20世纪的中国译者几乎没有不受这三个字影响的。

主要翻译作品:《救亡决论》,《直报》,1895年《天演论》,赫胥黎,1896年~1898年《原富》(即《国富论》),亚当·斯密,1901年《群学肄言》,斯宾塞,1903年《群己权界论》,约翰·穆勒,1903年《穆勒名学》,约翰·穆勒,1903年《社会通诠》,甄克斯,1903年《法意》(即《论法的精神》),孟德斯鸠,1904年~1909年《名学浅说》,耶方斯,1909年鲁迅鲁迅翻译观的变化,从早期跟随晚清风尚以意译为主,到后期追求直译、反对归化。

鲁迅的翻译思想主要是围绕"信"和"顺"问题展开的。

他"宁信而不顺"的硬译观在我国文坛上曾经引发过极大的争议。

鲁迅先生说过:凡是翻译,必须兼顾两面,一则当然力求其易解,一则是保存着原作的丰姿。

从实质上来讲,就是要使原文的内容、风格、笔锋、韵味在译文中得以再现。

翻译涉及原语(source language)与译语(target language)两种语言及其文化背景等各方面的知识,有时非常复杂。

所以,译者要想收到理想的翻译效果,常常需要字斟句酌,反复推敲,仅仅懂得一些基本技巧知识是不够的,必须广泛涉猎不同文化间的差异,必须在两种语言上下工夫,乃至独具匠心。

近现代中国翻译名家通过介绍20世纪中国最具代表性的12位翻译家(英汉翻译家6位;俄汉、日汉和法汉翻译家各2位,按生年排序),熟悉在中国近现代翻译史上产生过重要影响的人物,研究其译学思想和主要成就,了解近现代中国翻译的发展概况,学习前辈著名译家的敬业精神和翻译经验,为丰富理论知识和提高翻译水平打下基础,拓展视野。

1严复(1854—1921),著名学者、杰出翻译家、启蒙思想家;福建福州人,毕生致力于传播西方先进的思想文化,对中国社会的发展产生巨大影响,成为五四运动的动因之一。

1877年由清政府派遣赴英国学习海军,潜心研读西方资产阶级经典著作;回国后在福州船政学堂和天津北洋水师学堂任教习和总办;曾任京师大学堂(今北京大学)校长及译书局总办等;1895年,中国在中日甲午战争中惨败后,迅速衰落贫穷。

严复深受震撼,大力推广西学,宣传维新思想。

自1895年起的20年间,共翻译了11部西方经典名著,其中最负盛名的是“严译名著丛刊”8种,即《天演论》(《进化论与论理学》)、《原富》(《国富论》)、《群己权界论》(《论自由》)、《群学肄言》(《社会学原理》)和《穆勒名学》(《逻辑体系》)等;这些西方学术名著涵盖了社会科学的多个领域,其译作率先把西方资产阶级学术思想系统地引进到中国,对当时和“五四”时期中国社会的变革起到极其重要的思想启蒙作用。

在翻译理论方面,他在中国翻译史上首次提出“信、达、雅”的系统标准(1898),影响深远,一个多世纪以来仍然具有旺盛的生命力。

作为中国“介绍近世思想的第一人”(胡适语),其翻译实践和理论在中国文化史和翻译史上竖起一座丰碑。

2曹靖华(1897—1987),俄苏文学翻译家、散文作家、北京大学教授;河南卢氏人,青年时代投身于五四运动;曾在莫斯科东方大学学习,1921年回国后在北京大学学习;1927年再赴苏联,在莫斯科东方大学和列宁格勒东方语言学院任教。

回国后从事俄苏文学翻译,并在大学任教;主编《苏联文学丛书》。

一,古代翻译史著名作家中国翻译史上有“译经三大家”的说法,指的是:鸠摩罗什、真谛和玄奘。

鸠摩罗什:他和弟子僧肇翻译了《金刚经》、《法华经》、《维摩经》、《中观论》和《百论》等共七十四部,三百八十四卷《金刚经》:当知是人不于一佛二佛三四五佛而种善根“You should know that they will not have planted good roots in just one, two, three, four, or five Buddha lands.真谛南北朝时,印度佛教学者真谛应梁武王之聘来到中国,译经达49部,其中《摄大乘论》对中国佛教思想影响甚大。

玄奘:唐高僧,俗称唐僧。

贞观二年(公元826年),玄奘去印度求经, 17 年后回国,带回佛经657 部。

玄奘主持了更大规模的译场,用19 年时间译经75 部1335 卷。

此外,他还把老子著作的一部分译成梵语, 是第一个把汉语著作介绍到国外去的中国人二,明末清初的科技翻译著名作家徐光启(1562-1633)(与利玛窦):《几何原本》翻译规律是“会通超胜”《几何原本》: 点是没有部分的。

A point is that of which there is no part.李之藻(1565-1630):“晓畅兵法,精于泰西之学”,与徐光启齐名。

万历四十一年与利玛窦合作编译的《同文算指》(八卷),所译《名理探》一书是名学中的最早译本。

他还协助徐光启修订《大统历》,并编撰《崇祯历法》。

著作主要有《浑盖通宪图说》﹑《圜容较义》等,均收在自辑的《天学初函》五十二卷中杨廷筠(1557—1627)与徐、李被称为中国天主教“三大柱石”三、鸦片战争后~ “五四运动”前严复(最著名)信、达、雅梁启超“通学、通文”<<少年中国说>>:少年中国者,则中国少年之责任也。

故今日之责任,不在他人,而全在我少年 Young Chinese, China's responsibility. Therefore, in the day, and all the others in my youth.马建忠“善译”林则徐林纾:"译界之王"、“译才并世数严林”。

中国翻译史及重要翻译家08英本1 杨慧颖 NO.35中国翻译史上有许多为人们所熟知的大家,现就其翻译观点和主要作品做一简介:严复是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这条[1]著名的“三字经”对后世的翻译理论和实践的影响很大,20世纪的中国译者几乎没有不受这三个字影响的。

主要翻译作品:《救亡决论》,《直报》,1895年《天演论》,赫胥黎,1896年~1898年《原富》(即《国富论》),亚当·斯密,1901年《群学肄言》,斯宾塞,1903年《群己权界论》,约翰·穆勒,1903年《穆勒名学》,约翰·穆勒,1903年《社会通诠》,甄克斯,1903年《法意》(即《论法的精神》),孟德斯鸠,1904年~1909年《名学浅说》,耶方斯,1909年鲁迅鲁迅翻译观的变化,从早期跟随晚清风尚以意译为主,到后期追求直译、反对归化。

鲁迅的翻译思想主要是围绕"信"和"顺"问题展开的。

他"宁信而不顺"的硬译观在我国文坛上曾经引发过极大的争议。

鲁迅先生说过:凡是翻译,必须兼顾两面,一则当然力求其易解,一则是保存着原作的丰姿。

从实质上来讲,就是要使原文的内容、风格、笔锋、韵味在译文中得以再现。

翻译涉及原语(source language)与译语(target language) 两种语言及其文化背景等各方面的知识,有时非常复杂。

所以,译者要想收到理想的翻译效果,常常需要字斟句酌,反复推敲,仅仅懂得一些基本技巧知识是不够的,必须广泛涉猎不同文化间的差异,必须在两种语言上下工夫,乃至独具匠心。

鲁迅主张直译,目的是:在介绍外国思想以供借鉴的同时,还要通过译文改造我们的语言。

鲁迅不主张译文完全中国化。

不完全中国化的译本“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法。

”他认为中国语法不够精密。

“这语法的不精密,就在证明思路的不精密,换一句话,就是脑筋有些胡涂。

”1909年在鲁迅和周作人合作译印的《域外小说集》。

1921年他翻译了俄国作家阿尔志跋绥夫的中篇小说《工人绥惠略夫》。

果戈理、托尔斯泰、陀斯妥耶夫斯基、高尔基等一大批俄国重要作家的作品,都是通过鲁迅源源不断地输入到中国。

鲁迅翻译的《死魂灵》、《毁灭》、《浊流》都是其中的代表作。

鲁迅早期比较关注拜伦、雪莱、卢梭、尼采等西方作家。

鲁迅等人集体编成了《萧伯纳在上海》一书。

另外,他还组织翻译了马克·吐温的《夏娃日记》,在简短的小引中,表达了自己对美国文学及其作家们的看法。

还翻译了保加利亚作家跋佐夫的小说《战争中的威尔柯》,荷兰作家望·蔼覃的《小约翰》,芬兰女作家明那·亢德的《疯姑娘》等。

许渊冲说过:"理论来自实践,又要受到实践的检验。

他正是在继承前人学说的基础上,集毕生翻译之经验加以发展,提出了自成一派的翻译理论"优化论",用"美化之艺术,创优似竞赛"这十个字加以概括,并且在《翻译的艺术》(1984)、《文学翻译谈》(1998)、《文学与翻译》(2003)等著作中,对形似与神似,求真与求美,翻译与创作,"翻译腔"和"四字成语",中西文化的差异,两种文化的竞赛等问题进行了具体的论述,归纳起来可以分为以下三论:"三美论"(意美、音美、形美)是译诗的本体论。

三美之中,最重意美,音美次之,最后是形美,也就是说翻译是美的创造,所以神似胜于形似,要在传达原文意美的前提下,努力做到三美齐备。

"三化论"(深化、等化、浅化)是译诗的方法论。

分别利用加词、换词和减词等方法,通过意译来努力达到神似的境界。

"三之论"(知之、好之、乐之)是译诗的目的论。

知之是使人理解,这是翻译的基本要求;然后要求好之,能使人喜欢;最高的境界是乐之,能使人愉快。

他以古稀之年参与翻译普鲁斯特的巨著《追忆似水年华》,独自翻译了福楼拜的《包法利夫人》,司汤达的《红与黑》,到78岁时还出版了罗曼·罗兰篇幅浩繁的长篇巨著《约翰·克利斯托夫》。

英文译著主要有《西厢记》、《诗经》、《宋词三百首》、《楚辞》、《中国古诗词六百首》、《汉魏六朝诗一百五十首》、《元明清诗一百五十首》、《唐诗三百首》和《新编千家诗》)等。

的长篇巨著《约翰·克利斯托夫》。

林语堂对中西方文化的了解以及其对中英两种语言炉火纯青的掌握为他在翻译方面的造诣奠定了重要的基础。

林语堂认为翻译艺术所依赖的有三条:"第一是对原文文字上及内容上透彻的了解;第二是译者有相当的国文程度,能写清顺畅达的中文;第三是译事上的训练,译者对于翻译标准及手术的问题有正确的见解。

"林语堂认为以前论述翻译问题的文章,大多或泛论译法,或单论译名,"都是直接出于经验的话,未尝根据问题上的事实做学理的剖析"。

而他提出"讨论翻译须研究其文字及心理问题",换言之,即"翻译的问题,就可以说是语言文字及心理问题。

"林语堂是在中国译学史上第一个最明确地将现代语言学和心理学作为翻译立论的"学理剖析"的基础的。

他阐述了翻译的三条标准:忠实、通顺和美。

他又从另一角度将这三重标准说成是译者的三种责任:译者对原著者的责任、对中国读者的责任与对艺术的责任。

"三样的责任心备,然后可以谓具有真正翻译家的资格。

"他提出"忠实标准"的四义:非字译、须传神、非绝对、须通顺。

对于"通顺标准",他认为要做到两点:"第一,须以句为本位;第二,须完全根据中文心理。

"而关于"美的标准",林语堂认为"翻译于用之外,还有美一方面须兼顾的,理想的翻译家应将其工作当作一种艺术。

以爱艺术之心爱它,以对艺术谨慎不苟之心对它,使翻译成为美术的一种。

他赞同"翻译即创作",认为翻译文学作品的人,"须把翻译自身事业也当作一种艺术"。

林语堂在翻译上的成就,也可以说是他中年顶峰时期旅居美国的成就。

从1935年的《吾国与吾民》,到1964年的《逃往自由城》和1967年的《中国绘画理论》,各种著作及译作一共三十二部,全是英文书:其中包括论述、散文、诗词、小说和传记,其中有翻译也有创作。

从宏观的角度看,林语堂在海外的这个时期,他本人就象征了"翻译"。

他的一言一语,一举一动都是翻译的化身。

郭沫若郭沫若的翻译实践从1919年翻译歌德的《浮士德》开始,一直到1947年结束,历时约三十年的时间。

在翻译理论方面,郭沫若信奉严复的翻译标准(信、达、雅),但他更强调“雅”。

就“直译”和“意译”的划分而言,他倾向“意译”。

郭沫若“意译”倾向和对“雅”的强调主要体现在他的诗歌翻译实践中。

另外,他在译诗理论方面坚持“诗人译诗,以诗译诗”的观点,并提出了“风韵译” 的诗歌翻译方法。

对于非诗人的诗歌译者,他建议使用“两道手”的翻译方法,即先由对译语熟悉的人将原诗翻译过来,然后再请译入语的诗人对其进行润泽。

郭沫若从事了大量的翻译实践,因此他的翻译理论都是从实践中提炼出来的。

郭沫若提出了文学翻译工作者的先决条件:一译者的语言知识要丰富; 二、对于原书要有理解; 三、对于作者要有研究; 四、对于本国文字要有自由操纵能力。

翻译作品有:《菌梦湖》(小说)德国《少年维特之烦恼》(长篇小说)德国《雪莱诗选》(诗集)英国《浮士德》(诗)德国《石炭王》(小说)美国《政治经济学批判》(理沦)德国《战争与和平》(长篇小说)俄国《艺术的真实》(理论)德国朱光潜朱光潜熟练掌握英、法、德语,几十年来,翻译了300多万字的作品。

其中他对黑格尔110万字的巨著《美学》的翻译,为他赢得了历史性的崇高声誉。

他出版的译著还有柏拉图的《文艺对话集》、黑格尔的《美学》、B.克罗齐的《美学》、G.B.维柯的《新科学》、爱克曼的《歌德谈话录》、莱辛的《拉奥孔》、克罗齐的《美学原理》、路易哈拉普的《艺术的社会根源》和《柏拉图文艺对话集》等。

此外,他通过系统认真的研究,对马克思主义经典《关于费尔巴哈的提纲》、《资本论》、《自然辩证法》的一些译文提出了具有重大价值的修改意见。

傅雷傅雷认为,要忠实读者必须忠实于原著。

忠实原作主要应做到两点:第一,理解要“化为我有”。

傅雷认为,首先要“事先熟读原著,不厌其烦,尤为要著。

任何作品,不精读四、五遍决不动笔,是为译事基本法门。

第一要求将原作(连同思想、感情、气氛、情调等等)化为我有,方能谈到译”。

第二,表达要“传神达意”。

傅雷曾说过:“领悟为一事,用中文表达为又一事。

”如何做到“传神达意”应该做到以下三点:(1)进行中文写作。

(2)务必反复修改。

(3)重视译文其它附件部分,诸如索引、后记、注解和译文序等对于“传神达意”不可忽视的辅助作用,以便读者更好地理解原文的内容和形式。

傅雷翻译的作品中,巴尔扎克的作品有:《高老头》、《亚尔培·萨伐龙》、《欧也妮·葛朗台》、《贝姨》、《邦斯舅舅》、《夏倍上校》、《奥诺丽纳》、《禁治产》、《于絮尔·弥罗埃》、《赛查·皮罗多盛衰记》、《搅水女人》、《都尔的本堂神父》、《比哀兰德》、《幻灭》、《猫儿打球记》。

罗曼·罗兰:《约翰·克利斯朵夫》及三名人传《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》。

伏尔泰:《老实人》、《天真汉》、《如此世界》、《查第格》。

梅里美:《嘉尔曼》、《高龙巴》。

莫罗阿:《服尔德传》、《人生五大问题》、《恋爱与牺牲》。

此外还译有苏卜的《夏洛外传》,杜哈曼的《文明》,丹纳的《艺术哲学》,英国罗素的《幸福之路》和牛顿的《英国绘画》等书。

钱钟书钱钟书梳理传统译论中的“信、达、雅”原则,第一次系统论述了三者的辩证统一关系;旗帜鲜明地提出以诗译诗的主张,并以典雅文言的翻译风格独步当代译坛。

钱钟书在译学方面的论述,在中国译界引起广泛关注,特别是他所标举的“化境”说,更产生了深远影响。

但长期以来,不少人认为钱钟书的翻译理论特别是“化境”说抽象、玄妙、可操作性不强,对其称引颇多,全面系统的论述和阐发甚少。