从国际贸易格局变化看加快外贸增长方式的转变

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:14

近十年我国对外贸易结构变化(一)对外贸易商品结构变化对外贸易商品结构变化体现为加工贸易取代一般贸易,服务贸易蒸蒸日上。

改革开放前,我国的出口商品以初级产品和资源性产品为主。

为优化出口结构,我国实行了一系列工业制成品优先的出口产业政策,对工业制成品中具有比较优势的产品、附加价值比较高的产品以及有利于带动我国产业结构调整、提高总体竞争力的产品给予出口优惠政策。

为增强出口商品竞争力,实现对外贸易的可持续发展,我国相继提出“以质取胜”和科技兴贸略,以及“转变贸易增长方式的思路和要求。

机电产品和高新技术产品进口保持了快速增长,中国正在从贸易大国走向贸易强国。

我国对外贸易产品结构逐步完善,机电产品和高新技术产品成为我国外贸主打产品。

改革开放以来,我国出口商品结构实现了两个重要转变。

20世纪80年代中后期至90年代初,我国完成了出口商品结构的第一个转变,即由初级产品出口为主向工业制成品出口为主的转变。

新中国成立初期,我国出口商品中80%以上是初级产品。

1978年,初级产品出口占我国出口的53.5%,工业制成品出口占46.5%。

1990年,初级产品和工业制成品比重转变为25.6%和74.4%,工业制成品在出口产品中的比重大幅提高。

2008年,初级产品和工业制成品所占比重进一步转变为5.4%和94.6%,工业制成品成为中国出口贸易的主打产品。

20世纪90年代以来,实现了从以轻纺等劳动密集型产品出口为主向以机电和高新技术产品等资本技术密集产品为主的转变。

1978年我国机电产品出口6.59亿美元,占出口总额的6.8%;1990年机电产品出口1亿美元,占17.9%。

1995年以来,机电产品出口连续保持我国第一大出口商品地位。

2008年,机电产品出口8229亿美元,占出口总额的比重达57.6%。

1999年,我国开始实施科技兴贸战略,自此之后高科技产品出口贸易快速发展,在对外贸易中的比重大幅提高。

2008年,高新技术产品出口4156亿美元,占出口总额的比重由1998年11%提高到29.1%。

实现全面开花的格局对外开放是中国的基本国策。

40多年来,中国坚持打开国门搞建设,从一个相对封闭的经济体转变成为与世界经济深度融合、日趋开放的经济体,取得了举世瞩目的发展成就。

党的十八大以来,面对新时代新形势,以习近平同志为核心的党中央准确判断世界发展大势,准确把握全面开放内涵,坚持主动参与和积极推动经济全球化进程,发展更高层次的开放型经济,推动形成全面开放新格局。

一、对外开放面临的新形势新要求现在的世界是开放的世界。

面向世界,实行经济开放的同时实行各个领域不同程度的开放,已成为当今世界各国谋求发展的必然要求。

开放是大势所趋、人心所向。

开放带来进步,封闭导致落后。

中国共产党把对外开放作为基本国策,就是顺应时代发展潮流,在对外开放条件下,在同经济全球化相联系过程中,建设、巩固和发展社会主义。

正是在对外开放中,中国成为世界第二大经济体,连续多年对世界经济增长的贡献率超过30%,科学社会主义在中国展现出蓬勃生机活力。

进入新时代,对外开放面临的国际国内形势正在发生深刻复杂变化。

从国际上看,当今世界正在经历百年未有之大变局,各国经济社会发展联系日益密切,全球治理体系和国际秩序变革加速推进。

同时,世界经济深刻调整,新动能不足问题突出,发展不平衡、收入分配不平衡的问题加剧,新技术、新产业、新业态带来的新挑战凸显,一些国家政策内顾倾向明显,国际贸易和投资壁垒不断提高,全球单边主义、保护主义、民粹主义逐渐蔓延发酵,经济全球化遭遇波折,多边主义和自由贸易体制受到冲击,不稳定不确定因素依然很多,风险挑战加剧。

世界面临开放与保守、合作与封闭、变革与守旧的重要抉择,既充满希望也充满挑战。

从国内看,我国经济发展进入新常态,劳动力成本持续攀升,资源约束日益趋紧,环境承载能力接近上限,开放型经济传统竞争优势受到削弱,传统发展模式遭遇瓶颈。

同时,我国人力资源丰富、市场规模庞大、基础设施比较完善、产业配套齐全,创新发展的制度环境和政策环境不断完善,开放型经济仍然具备综合竞争优势。

2024时政热词积累——外贸“新三样”名词解释“老三样”焕发新生机,“新三样”展现新优势。

时代在变,我国货物贸易的结构也在变。

过去,服装、家具、家电等“老三样”大量出口、走俏海外。

如今,新能源汽车、锂电池、光伏产品等外贸“新三样”扬帆出海、叫响全球。

据海关统计,今年前三季度,电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池等产品合计出口同比增长41.7%,表现十分亮眼。

从“老三样”加快高端化、智能化、绿色化转型,不断焕发新生机,到“新三样”凭借新技术、新产品脱颖而出,收获竞争新优势,中国制造锚定高质量发展目标坚定前行。

“新三样”与“老三样”,浓缩着时代变迁,刻录着发展足迹。

政治术语积累①从“中国制造”到“中国智造”、从“老三样”到“新三样”,我国外贸出口产品不断升级,这既是外贸结构持续优化的体现,也是新动能助推经济高质量发展的真实写照。

②完备的产业链供应链体系,是产业发展的牢固基石。

要强化“新三样”全产业链合作和全球布局,支持上下游行业紧密合作,积极参与国际竞争,获得更大的市场增长空间。

③密切关注国外针对“新三样”的贸易壁垒等限制性措施,加强“新三样”关联产业监测预警体系建设,护航中国新优势领域持续健康发展,推动全球贸易反弹。

考查角度一、经济与社会1.我国新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”成长迅速的原因①我国不断增强国有企业活力,做强做优做大国有企业,推进国有经济布局优化和结构调整,向前瞻性战略性新兴产业集中。

非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,是推动经济社会发展的重要力量,民营企业不断增强研发能力,推进供给侧结构性改革,使产品品质不断升级,增强了产品出口竞争力。

②市场对资源配置起决定性作用,全球绿色能源、绿色消费需求猛增,我国坚持绿色发展,为“新三样”成长提供了空间。

③政府实行科学的宏观调控,积极履行经济职能,优化我国投资环境,大力培育发展战略性新兴产业,促进了“新三样”成长。

④坚持创新发展,我国外贸出口提供技术支撑。

中国如何实现从贸易大国向贸易强国转变目录中国如何实现从贸易大国向贸易强国转变? (1)一、贸易大国与贸易强国 (1)二、中国对外贸易的现状 (2)三、中国与贸易强国的差距 (3)四、中国由贸易大国向贸易强国转变面临的问题和挑战 (6)五、实现我国从贸易大国向贸易强国转变的策略 (9)六、总结 (13)的跨国公司,这些跨国公司拥有一批具有很高知名度的品牌,掌握着行业内的最先进关键技术、知识产权以及遍布全世界的营销渠道,普遍具有世界先进的企业管理水平和强大的防御国际市场风险的能力。

贸易强国依托其跨国公司占据着全球产业价值链的高端,其出口产品以高附加值、知识密集型、技术密集型为显著特征。

第二,拥有以服务业为主导的先进产业结构,高附加值、低污染、、低耗能、低排放的服务贸易在该国对外贸易结构中居主导地位。

第三,贸易强国以其强大的经济实力和产业竞争力在国际经济舞台上具有强势话语权,通过主导和参与国际贸易规则、国际贸易惯例和各种标准的制定,牢牢控制了国际贸易的主动权。

目前以美国、德国和日本为典型代表的世界贸易强国均明显具备以上特征。

㈡然而,中国虽然已经成为一个名副其实的货物贸易大国,但从整体上看,中国对外贸易增长还是粗放型的增长方式,这种粗放型的增长仅仅体现为数量的扩张、规模的扩张、速度的扩张。

中国与以美国、德国和日本为典型代表的世界贸易强国相比,差距依然非常明显,具体体现在以下五个方面:第一、出口产品多为来自劳动密集型产业的低端产品,如服装类、玩具类等,国际竞争力较弱,利润率较低,第二、许多出口企业的抗风险能力弱。

2008年金融危机使很多大大小小的外贸型企业受到冲击,有的更甚于破产倒闭。

第三、品牌意识不强,我国很大一部分出口企业都没有自己独立的品牌,生产的产品大多贴着外国品牌的“中国制造”。

《世界品牌实验室》公布的2010年全球最具影响力的100个世界著名品牌中,中国只有4个品牌进入名单,这充分显示出我国在品牌竞争力方面的劣势。

新形势下国际贸易的发展趋势摘要:随着各国经济合作加深,当前已经步入经济全球化时代,有力推进国家贸易的发展。

新时期产业模式与结构不断调整,涌现出很多新产业,促使国家贸易呈现新趋势,需要制定合适的应对策略。

文中以经济全球化为着眼点,分析国际贸易发展面临的问题,结合实际给出促进国际贸易发展的措施。

关键词:国际贸易;电子商务;应对策略经济全球化背景下国际贸易过程中面临更多的不确定因素,给各个国家带来新的挑战。

虽然国际贸易市场不断扩大,但同样面临着复杂化与多样化的问题,直接影响到我国国际贸易的大环境,如何在这样的环境下促进我国国际贸易发展,是一个值得研究的问题。

一、新形势下国际贸易面临的机遇分析(一)加强贸易合作,优化我国对外贸易格局“一带一路”倡议提出之前,我国的出口贸易格局相对比较单一,出口市场主要集中在美国和日本等地。

“一带一路”贯穿亚欧非大陆,涉及中东、西亚、东欧、西欧60多个国家和地区。

“一带一路”倡议使我国的对外贸易范围进一步扩大,使我国与沿线国家的贸易往来趋势向好,贸易总额也进一步增加,开辟了我国对外贸易新渠道。

(二)利用自身优势,增加基础设施输出“一带一路”的沿线国家多数都是发展中国家,他们的经济发展水平较低,基础设施建设不健全,在资金和技术方面都十分欠缺,建造基础设施存在一定的困难。

而我国通过多年的积累和发展,在基础设施建设方面成果丰硕,能力和水平也已经相当成熟。

我国可以利用自身优势,为更多在基础设施建设方面存在困难的国家带去先进的技术以及资源,帮助其进行基础设施建设,促进当地经济的发展,实现合作共赢。

(三)助力我国大工业产品的出口当前,我国企业在生产能力和设备上存在不足。

但是在综合因素的考虑下,比较明显的便是我国的产品在性比价方面明显高于其他国家。

因此在与沿线国家发展贸易合作中,我国的大工业产品依然有很大的市场。

经过多年的发展和对经济结构的优化升级,我国的生产设备以及生产设施对于帮助“一带一路”沿线国家发展经济来说有着足够的优势,通过我国的帮助,有利于提升沿线国家的工业化水平,进而达到战略目标。

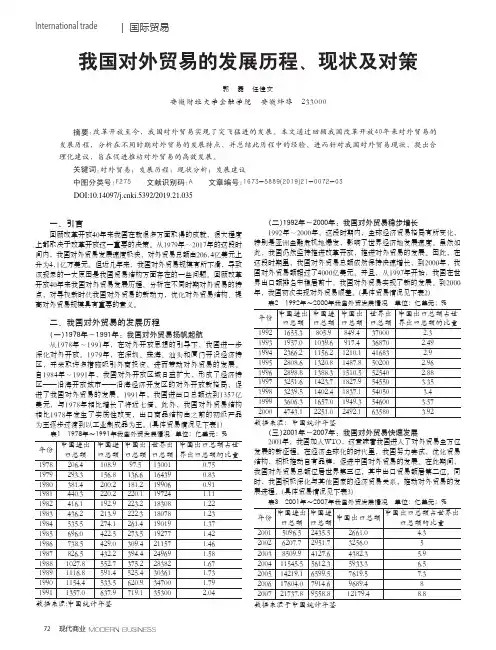

International trade| 国际贸易MODERN BUSINESS现代商业72我国对外贸易的发展历程、现状及对策郭 磊 任佳文安徽财经大学金融学院 安徽蚌埠 233000摘要:改革开放至今,我国对外贸易实现了突飞猛进的发展。

本文通过回顾我国改革开放40年来对外贸易的发展历程,分析在不同时期对外贸易的发展特点,并总结此历程中的经验,进而针对我国对外贸易现状,提出合理化建议,旨在促进推动对外贸易的高效发展。

关键词:对外贸易;发展历程;现状分析;发展建议中图分类号:F275 文献识别码:A 文章编号:1673-5889(2019)21-0072-03一、引言回顾改革开放40年来我国在就很多方面取得的成就,很大程度上都取决于改革开放这一重要的决策。

从1979年~2017年的这段时间内,我国对外贸易发展速度极快,对外贸易总额由206.4亿美元上升为4.1亿万美元。

但近几年来,我国对外贸易规模有所下滑,导致该现象的一大原因是我国贸易结构方面存在的一些问题。

回顾改革开放40年来我国对外贸易发展历程,分析在不同时期对外贸易的特点,对寻找新时代我国对外贸易的新动力,优化对外贸易结构、提高对外贸易规模具有重要的意义。

二、我国对外贸易的发展历程(一)1978年~1991年:我国对外贸易扬帆起航从1978年~1991年,在对外开放思想的引导下,我国进一步深化对外开放。

1979年,在深圳、珠海、汕头和厦门开设经济特区,并采取许多措施吸引外商投资,进而带动对外贸易的发展。

自1984年~1991年,我国对外开放区域日益扩大,形成了经济特区——沿海开放城市——沿海经济开发区的对外开放新格局,促进了我国对外贸易的发展。

1991年,我国进出口总额达到1357亿美元,与1978年相比增长了将近七倍。

此外,我国对外贸易结构相比1978年发生了实质性改变,出口商品结构由之前的初级产品为主逐步过渡到以工业制成品为主。

(具体贸易情况见下表1)表1 1978年~1991年我国外贸发展情况 单位:亿美元;%年份中国进出口总额中国进口总额中国出口总额世界出口总额中国出口总额占世界出口总额的比重1978206.4108.997.5130010.751979293.3156.8136.6164390.831980381.4200.2181.2199060.911981440.3220.2220.119724 1.111982416.1192.9223.218308 1.221983436.2213.9222.318078 1.231984535.5274.1261.419019 1.371985696.0422.5273.519277 1.421986738.5429.0309.421157 1.461987826.5432.2394.424969 1.5819881027.8552.7375.228382 1.6719891116.8591.4525.430361 1.7319901154.4533.5620.934700 1.7919911357.0637.9719.135300 2.04数据来源:中国统计年鉴(二)1992年~2000年:我国对外贸易稳步增长1992年~2000年,这段时期内,全球经济贸易格局有所变化,特别是亚洲金融危机地爆发,影响了世界经济地发展速度。

最新整理新常态下我国对外贸易发展趋势及应对策略新常态下我国对外贸易发展趋势及应对策略改革开放以来,我国对外贸易发展迅速并逐渐成为了国民经济的重要组成部分。

近年来,随着经济发展进入新常态,我国对外贸易增速持续放缓。

20xx年,我国外贸进出口增长3.4%,远低于年初提出的7.5%的目标。

外贸增速大幅低于预期,与我国当前正处于经济结构的转型期有关。

在新常态背景下,要实现经济的转型升级,对外贸易的发展至关重要。

一、外贸发展趋势(一)外贸增速明显放缓从改革开放到金融危机爆发期间,随着我国与国际市场的联系日益紧密,对外贸易实现了近30年的高速增长。

目前,世界经济仍处于深度调整期,外需不振,进口疲软,复苏乏力;我国生产要素成本持续上升,低成本竞争优势不在,创新能力不足,致使外贸增长遭遇瓶颈。

(二)外贸结构进一步优化从进口结构看,进口商品构成随着国力的增强和开放程度的变化而演变。

消费品进口增速明显快于同期我国进口的总体增速,同时国内经济发展所需要的能矿资源的进口量也都保持增长,说明国内内需市场旺盛;技术密集型行业进口占比快速增长。

20xx年,我国高新技术产品进口总额达5514亿美元,在进出口总额中占比28.13%。

从出口结构看,产品和贸易方式均发生变化。

改革开放之初,我国的对外贸易方式主要是以初级产品换制成品,出口商品主要以初级产品为主。

随着改革开放的推进,出口结构实现了由初级产品为主到工业制成品为主的转变。

一般贸易的比重也在提升,占出口比重的51.4%,对出口的贡献度达87.8%,而加工贸易的增长放缓,显示出贸易方式更趋合理。

(三)贸易保护主义升温,国际贸易摩擦持续不断由于全球经济发展放缓,许多国家为了振兴经济采取保护国民工业、限制进口等措施,我国已连续19年成为遭遇贸易摩擦最多的国家。

目前,我国经济发展步入“新常态”。

一方面,支持中国外贸长期高速增长的低成本比较优势正逐步丧失,劳动密集型出口产业竞争力不断萎缩;另一方面,低端机电产品对发达市场出口增速也开始落后于部分周边国家,产业订单向周边国家加快,传统竞争优势下降。

2007年我国贸易顺差情况分析■ 许瀚文2007年我国贸易顺差的特点——货物贸易顺差再创历史新高。

据统计,我国从2000年至2007年,95个月中有79个月贸易账户均维持着顺差格局,而且顺差的金额越来越大。

因此,货物贸易顺差的持续攀升是导致近年来我国经常项目顺差乃至国际收支顺差格局的重要原因。

从2007年的国际收支情况看,这一态势仍然持续。

根据海关总署的统计数据,2007年全年我国货物进出口总为21738.3亿美元,同比增长23.5%,其中:出口12180.2亿美元,增长25.7%;进口9558.2亿美元,增长20.8%。

而进出口同比增速的差异拉大了进出口总额的缺口,从而导致全年货物贸易顺差2622亿美元,同比增长32.32%,再创历史新高。

——分月看,顺差额呈现波动态势。

而就2007年各月贸易情况看,贸易顺差主要的特点表现为上半年各月顺差规模变化较大,波动幅度较宽,而2007年下半年呈现高位运行的态势,但波动幅度有所缩小。

1月份贸易顺差达到158.85亿美元,同比增长67%;2月份高达237.57亿美元的贸易顺差为历史上第二高的单月数据,环比增长近50%;3月份贸易顺差出现大幅跳水,68.7亿美元的顺差额为2月的28.9%,环比下降近70%;4月份顺差规模开始回落;5月份贸易顺差规模达224.47亿美元;6月份贸易顺差扩大至268.85亿美元,创下月度新高;7月份由于进口的强劲增长,导致顺差额较上月有所缩减;而接下来的8、9两个月由于进出口数据的变化不大,顺差规模稳定在240亿美元左右;10月份出现强劲增长势头,贸易顺差规模再创月度新高,也形成各月的顶点;而本年度增长态势得到一定的遏制,尤其是12月份,由于出口出现下降势头,贸易顺差规模也相应的大幅下降,环比降幅达13.67%。

——从贸易方式来看,加工贸易顺差仍高于一般贸易顺差。

从我国商品进出口的总体情况看,一般贸易与加工贸易进出口总规模各占“半壁江山”。

2007年以来中国对外贸易政策的调整及影响近年来,中国对外贸易持续较快增长,对扩大就业、促进经济增长、推动产业结构升级起到了重要作用。

但是,对外贸易增长方式粗放、进出口结构不合理、顺差过大的矛盾依然存在,质量和效益有待进一步提高。

为了优化进出口结构,推进外贸增长方式转变,努力缓解贸易顺差过大的矛盾,2007年,中国在前几年加强进出口调控的基础上,继续对外贸政策进行了调整和完善。

主要措施有:调整和完善出口退税政策,进一步降低或取消了部分高能耗、高污染和资源性产品以及容易引起贸易摩擦产品的出口退税;继续完善加工贸易政策体系,扩大了限制类和禁止类加工贸易商品目录;调整进出口关税税率,加征或提高了部分资源性产品出口关税,降低了部分国内需要的资源性产品和涉及百姓生活的日用品的进口暂定税率;取消了包括钢材、钢坯、塑料原料及部分机械设备、装备、仪器在内的338个税目的自动进口许可证管理。

同时,进一步实施科技兴贸战略,加快科技创新基地建设,支持自主知识产权、自主品牌产品出口,扩大优势农产品出口,大力发展服务贸易,增加能源原材料以及先进技术装备、关键零部件进口。

对外贸易政策的调整与实施对中国对外贸易发展具有积极作用:一是有利于优化进出口产品结构。

政策调整有利于遏制“两高一资”产品出口,限制低附加值、低技术含量产品出口过快增长,支持高新技术产品出口;有利于减少贸易摩擦,抑制外贸顺差过快增长;有利于保护国家生态环境及稀缺资源,促进资源性产品、国内稀缺商品及国内市场需求量较大的产品进口。

这对弥补国内资源不足、优化国内产业结构、实现进出口均衡发展将起到积极的作用。

二是有利于促进加工贸易转型升级。

为适应经济发展的要求,2007年,中国政府扩大了加工贸易禁止类和限制类目录,同时加强了对加工贸易企业的准入管理,将环保、能耗、用工、设备水平等指标纳入了加工贸易企业核查范围。

加工贸易门槛的提高,将更好地促进中国加工贸易技术水平提高,加快加工贸易转型升级。

我国外贸转向高质量发展的内涵、路径及方略作者:戴翔宋婕来源:《宏观质量研究》2018年第03期摘要:长期以来作为驱动中国经济增长一支重要力量的对外贸易,进入发展新阶段后必须转向高质量发展,这不仅是应对内外环境深刻变化的需要,也是适应乃至引领我国经济高质量发展的现实需要。

外贸高质量发展的基本内涵,就是要实现横向维度上更加平衡和纵向维度上更加充分的发展。

所谓更加平衡,区域上主要是指外部市场更加多元化和内部地区发展更加协调;产业上主要是指打造更加完整和具有竞争力的产业链、价值链和品质链;开放度上主要是指实现制造业开放和服务业开放的并重,规则上从被动适应到主动引领等。

可见,推进外贸高质量发展是一项系统工程。

而实现这一战略目标的路径和方略,就是要重点推进“一带一路”建设,打造东西双向互济发展模式,实现制造业和服务业开放并重的开放格局、推动外贸领域的供给侧结构性改革以加快推进外贸出口企业转型升级。

关键词:外贸;高质量发展;一带一路;供给侧结构性改革在对内外环境变化的深刻认识和对经济发展进入新阶段的精准把握基础之上,习近平总书记在十九大报告中做出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的科学判断(习近平,2017)。

改革开放以来,作为国民经济重要组成部分的对外贸易,在驱动中国经济增长中一直发挥着重要作用。

换言之,过去几十年尤其是自上海浦东开发开放和中国加入WTO以来,中国外贸实现的高速增长,是促成中国经济高速增长的重要因素。

尽管有关“出口导向型”经济的说法尚存争议,但无法否认,作为拉动中国经济增长的三驾马车之一的出口贸易,仅从“促增长”角度看,确实取得了巨大的发展成就并做出了历史性贡献。

在短缺经济背景下,中国为满足人民群众不断增长的物质文化生活需要,所要解决的首要问题就是实现经济高速增长。

为此,依托对外贸易拉动经济增长,所采取的开放发展战略就是“集中资源办大事”,即把有限资源集中在特定重要部门和地区使用(张二震和戴翔,2018)。

郑州航空工业管理学院国际贸易理论与实务2001年以来中国外贸情况院系:工商管理学院专业:人力资源管理学号: 110209219姓名:牛海婷2001年以来中国的外贸情况经过多年发展,对外贸易成为中国经济最为活跃、增长最快的部分之一,中国也成为跻身世界前列的贸易大国。

中国对外贸易的发展,将中国与世界更加紧密地联系起来,有力推动了中国的现代化建设,也促进了世界的繁荣与进步。

表 2001-2010年中国贸易规模占世界市场份额变化单位:亿美元2001年中国加入世界贸易组织。

10年来,中国经济融入全球经济的进程加快,中国对外贸易的活力进一步增强。

2001年以来,中国外贸进出口增幅迅速回落。

2001年前三个季度中国进出口运行的主要特点有:第一,进出口增长前高后低。

第二,从贸易方式来看,一般贸易出口增速加快,进口增势趋缓;加工贸易出口增长平衡。

第三,从企业性质来看,外商投资企业进出口保持快速增长,前三季度,外商投资企业出口967亿美元,同比增长12.9%,占中国出口总额的比重近50%。

第四,从国别来看,对新兴市场出口渐有起色,对传统市场出口增速放缓,对美国出口增速微幅下挫,对香港出口增长小幅回升。

第五,从商品构成来看,机电产品和高新技术产品出口增幅回落,大宗商品出口增长较慢或出现下降。

2002年,我国在进出口商品的数量限制措施进一步减少。

2002年,出口许可证管理商品减少到53种。

其次,不断放宽进口数量限制。

从2002年1月1日起,中国取消了对原油、钢材、农药、石棉、胶合板、烟草、二醋酸纤维丝束、氰化钠、聚酷切片、晴纶、涤纶及部分机电产品的进口数量限制,改为实行自动进口许可管理。

除此之外,指定经营产品数量不断减少。

2002年,中国对粮食、棉花、植物油、食糖、原油、成品油、化肥和烟草等8种商品改为实行国营贸易管理,同时允许非国营贸易企业开展一定数量的进口业务,从而使上述商品的实际经营企业数增多;钢材、羊毛、天然橡胶、脂纶和胶合板等5种商品实行指定经营管理。

当今国际市场的新局势组员:施达祺杨天雄蔡柏林裴功鸿在中国经济的影响下,世界经济正经历一场革命。

劳动密集型商品和服务价格相对下降,大宗商品价格相对上升,非熟练工种价格相对实物资本和人力资本下降更快。

伴随着相对价格的巨大变化,世界经济呈现六大特征。

第一,20世纪80年代中期以后,中国在出口增长的同时,贸易条件显著恶化。

中国出口了低技术含量制成品,并在产量上弥补了价格损失。

第二,大宗商品价格在长时间不景气之后大幅上升。

油价达到26年前的最高水平;金属价格达到了1989年的水平;食品价格也在长期下跌后出现稳定。

第三,高收入国家的企业利润提高,而非熟练工种相对工资一直下降,工作机会恶化,西方福利国家失业率偏高。

第四,开放部门的国际竞争激烈程度加剧,几乎所有国家都可能实现低通胀。

第五,收入向亚洲出口导向型经济体、企业利润拥有人和石油输出国等三大高储蓄群体转移,高预期储蓄导致低实际利率。

第六,各国面临新的调整挑战,但这些挑战的性质取决于与中国是互补关系,还是竞争关系。

各国不仅要适应这种变化,还要利用调整带来的机会。

一、当代世界市场发展的主要特征(1)世界市场的规模大大增加战后由于一系列殖民地国家独立,它们不再由宗主国来安排进入世界市场,而以独立主权国家的身份进入世界市场,世界市场的参加主体大大增多了。

另外,各国卷入世界市场的深度也在增加,表现为各国对外贸易额占其国民生产总值的比重,即外贸依存度有提高的趋势。

国际贸易的方式也呈现多样化。

战后的各国间贸易除了传统的商品贸易之外,还在国际之间开展多种形式的资金、技术、服务等合作和联合投资,共同开发生产各种新产品,开发新市场已屡见不鲜。

国际经济合作形式的多样化促进了国际贸易方式的多样化。

(2)国际贸易的商品结构发生了重大变化由于二战后国际分工格局的变化,国际贸易商品结构也发生了相应的变化。

战前初级产品与工业制成品在世界贸易中所占的比重大约是60%与40%,战后这个比例开始倒过来了。

从国际贸易格局变化看加快外贸增长方式的

转变

改革开放三十多年来,我国对外贸易取得飞速发展。

综合海关和世界贸易组织的统计数据,1978年至2008年,我国对外货物贸易进出口总额从206亿美元增加到25616亿美元,年均增长18%,累计增长124倍;占世界贸易份额从0.8%增加到8.9%,世界排名从第九位上升至第三位。

我国经济总量在三十年间能实现年均9.8%的高增长,社会主义市场经济体系初步建成,综合国力显著增强,国际地位大幅上升,人民生活极大改善,对外贸易功不可没。

但金融危机给我国的对外贸易造成严重困难,并进而拖累经济增长。

可以说,金融危机放大了我国外贸发展中存在的问题。

从近年国际贸易格局变化和我国外贸发展现状看,加快转变外贸增长方式,使我国从贸易大国发展为贸易强国,更好地发挥贸易对国民经济的拉动作用,已刻不容缓。

一、国际贸易格局变化

上世纪70、80年代,特别是乌拉圭回合谈判结束、世界贸易组织成立以后,随着经济全球化的不断深入,国际贸易格局出现新变化。

主要表现在:

(一)发展中国家地位上升

第二次世界大战以来,发达国家始终在全球贸易中占据主导地位。

但从上世纪90年代开始,发展中国家在国际贸易中的份额不断提高,地位持续攀升。

据国际货币基金组织统计,2008年发展中国家在全球货物贸易出口中所占比重达38%,创历史最高记录。

其中,中国仅次于德国,为世界第二大出口国。

根据德国联邦统计局公布的最新数据,2009年中国货物贸易出口已跃居世界第一。

金融危机爆发以来,以“金砖四国”为代表的新兴工业化国家在世界经济中的地位和作用更显突出,已成为国际经济和贸易秩序改革不可或缺的重要力量。

(二)区域贸易成为主流

得益于地理和传统上的优势,区域内贸易始终在国际贸易中占重要位置。

根据WTO的数据,2008年,区域内贸易在北美地区的贸易总额中占55.8%,在亚洲地区的贸易总额中占51.2%,在欧洲的贸易总额中更高达73.2%。

由于多哈回合谈判迟迟无法完成,越来越多的经济体将推动自由贸易的努力从多边框架转向双边和区域的自由贸易协定。

据WTO统计,向该组织通报生效的区域贸易协定数量从1995年的不到100个上升到2009年的超过225个。

其结果是,全球超过一半的商品贸易,以及相当比重的服务贸易都是在区域贸易制度下完成的。

(三)服务贸易迅速发展

从上世纪80年代开始,国际服务贸易进入快速发展期。

据WTO 统计,1980~2008年,全球服务贸易出口从3650亿美元增加至37779

亿美元,累计增长9.35倍,远高于同期货物贸易出口7.26倍的增幅。

服务贸易出口占全球出口的份额从1980年的15.8%上升至2008年的19.0%。

近年来,随着电子通信技术的极大发展,以通信、计算机和信息服务为代表的新兴服务业逐渐成为世界服务贸易的主体,以其知识和技术密集的特征,为全球服务贸易的发展增添了新的动力。

(四)产业内贸易成为主要方式

上世纪90年代以来,随着跨国公司进一步加强全球战略布局,以及国际分工的更加精细化,产业内贸易取代产业间贸易,成为国际贸易的主要方式。

即一个经济体既出口也进口化工和电子产品,不同经济体之间的相互贸易更多地按照产业内部价值链的分工进行。

产业内贸易的发展,促进生产要素在全球范围内的合理配置,降低生产成本,扩大了国际贸易的规模。

广义上的加工贸易,是产业内贸易的重要形式。

(五)贸易保护主义升温

贸易保护主义是金融危机背景下世界经济面临的最大风险。

全球贸易预警组织(GTA)2009年12月13日发布的研究报告表明,贸易保护主义压力未因多国经济出现复苏迹象而缓解。

自2008年11月二十国集团峰会(G20)承诺杜绝贸易保护主义以来,各国政府共实施了297项保护主义措施;而过去三个月中已宣布但尚未实施的贸易保护主义。