日本枯山水的造园手法

- 格式:ppt

- 大小:10.57 MB

- 文档页数:16

⽇本园林⽇本园林⽇本园林历史悠久,渊源流长。

以其清纯、⾃然的风格闻名于世。

它有别于中国园林“⼈⼯之中见⾃然”,⽽是“⾃然之中见⼈⼯”。

它着重体现和象征⾃然界的景观,避免⼈⼯斧凿的痕迹,创造出⼀种简朴、清宁的致美境界。

在表现⾃然时,⽇本园林更注重对⾃然的提炼、浓缩,并创造出能使⼈⼊静⼊定、超凡脱俗的⼼灵感受,从⽽使⽇本园林具有耐看、耐品、值得细细体会的精巧细腻,含⽽不露的特⾊;具有突出的象征性,能引发观赏者对⼈⽣的思索和领悟......⼀、园林发展史⽇本历史分成古代、中世、近世和现代四个时代,每个时代⼜分成若⼲朝代。

园林历史阶段亦据此⽽分成古代园林、中世园林、近世园林和现代园林四个阶段。

古代园林指⼤和时代、飞鸟时代、奈良时代和平安时代的园林(⽇本国都经常搬迁,每个朝代都是以国都所在地命名,如奈良时代的京城在奈良),中世园林指镰仓时代、室町时代和南北朝的园林,近世园林指桃⼭时代和江户时代的园林,现代园林指的是明治时代以后的园林,包括明治、⼤正、昭和及平成时代的园林。

(⼀)、⼤和时代园林(公元300年⾄公元592年)在公元五世纪,建⽴⼤和国。

⼤和国亦不断向中国派出使者,向中国学习⽂化,其中园林艺术就是⼀项。

⽇本最早的史书《古事记》成书于公元712年,它与公元720年成书的《⽇本书记》都提到了皇家园林情况,虽然细节不清,但亦可追到⼀丝踪迹,如掖上池⼼宫、矶城瑞篱宫、泊濑列城宫等。

这些皇家园林特点是宫馆环池、环墙或环篱,苑内更有池、泉、游、岛及各种动植物。

穿池起苑池内放养鲤鱼,苑内奔⾛禽兽,天皇在园内⾛狗试马,远⾜⽥猎。

(⼆)、飞鸟时代园林(公元593年⾄公元710年)此期园林亦属于池泉⼭⽔园系列,所有古园今已不存,但是,园林史料还是清楚地记载了这⼀时代的园林,有藤原宫内庭、飞鸟岛宫庭园、⼩垦宫庭园、苏我⽒宅园等。

(三)、奈良时代园林(公元711年⾄794年)此期⽇本全⾯吸取中国⽂化,整个平城京就是仿照当时中国的⾸都长安⽽建,史载园林有平城宫南苑、西池宫、松林苑、鸟池塘和城北苑等,另外还有平城京以外的郊野离宫,如称德天皇(718-770年)在西⼤寺后院的离宫。

纵观日本庭院,可谓小中见大,小巧玲珑。

它是大自然的一个缩影。

给人以充满自然主义的印象。

庭园的形象与人的自然观密不可分。

日本人认为人是自然的一部分,因此尊敬自然、顺应自然、置自己于自然之中,与自然共呼吸、同生存,以求得生活的乐趣。

日本人的自然观与西方形成鲜明的对比。

西方人认为自然与人类势不两立,自然是人征服的对象。

在庭园建设中很反映那个民族的自然观。

日本的庭园呈现自然性,西方的庭园则是经过人的加工,明显的呈几何图案。

日本庭园的历史是相当悠久的,鉴于文字记载的日本庭园是公元620年的飞鸟时代苏我马子庭园。

因为苏我最先把佛教传入日本,受中国蓬莱仙境的影响,在院子里挖地造岛,请仙人居住。

它是日本由庭园发展到初期庭园的一个有代表性的例子。

据说庭园样式是经朝鲜由中国传入日本的。

到七世纪末,天武天皇之子草壁皇子的庭园里增加瀑布和海滨,初步形成了具有自然风味的日本庭园。

奈良时代后期,庭园池中放入水鸟,并伴以小桥,池中采用岩石,仿造海景容姿,使不易见到海的山间地带因而可以欣赏到大海风景。

橘诸兄的庭园,中臣清麻吕的庭园,就是这种类型。

平安时代,日本庭园有了长足进步。

因置京都为京城。

京都山清水秀,自然风光如池沼、涌泉、森林尽收庭园之中,犹如一张写生画。

如嵯峨院庭园就建设得美如一幅画面。

藤原时代完成了宫殿建筑,附属于这一建筑的有诞生公卿贵族的庭园。

自此,庭园形成一个专门领域,拥有造园专家,从此结束了拥有庭园之人自行设计、施工的历史,为日本庭园史上留下了引人注目的不朽篇章。

经过镰仓时代到室町时代,由于禅宗文化和北宋画的影响,日本的庭园显示了高度的艺术性,给日本庭园增添了新的光辉。

当时在造园材料中最受欢迎的是石头,用石技术日趋艺术和完善,使石料在日本庭园的构成和表现上起了极为重要的作用。

如点缀装饰庭园的石灯笼、石塔、石制洗手钵及小路间隔石、铺路石,都为美化日本庭园作出了贡献。

后来,由于受佛教理念的影响,在庭园制作时,赋予山岳和岩石以佛姿,使庭园的构成和表现趋于抽象化。

中日古典园林造园艺术比较摘要中国是东方园林乃至世界自然山水园的发源地,悠久的人文历史和深厚的文化积淀反映在造园艺术中,产生了自然山水园最成熟的形态-人文山水园。

中国的文化思想和造园技艺对日本园林产生了深刻的影响,催生并发展了日本的园林艺术.日本又根据本国地理环境,结合本土文化,结合禅宗文化的美学理念,创造出具有日本特色的“枯山水"和“茶庭”两种形式的园林。

本文将中国园林和日本园林艺术手法进行比较,不仅仅是分析比较两国园林艺术风格异同,更重要的是借鉴日本园林中优秀的因素,加深对中国园林艺术的认识和了解,根植于传统,面向世界,在吸收和继承中,寻求变革与发展。

对中日两国园林艺术比较认识简述如下1。

意义与目的:一、同属东方园林体系,中国园林为本源,日本园林为支流。

二、中国园林的传统人文山水园和日本园林的枯山水与茶庭,都是优秀的园林形式,值得研究探讨.三、通过分析比较,加深对中国园林的认识,了解中日园林当中优秀的造园要素.方法与手段:大致分析对比两国地理环境和文化背景的差别,再从中日园林发展史分析两国园林历史渊源。

造园艺术具体从造园五要素置石,理水,掇山,建筑,植物入手,进行分析比较。

2。

本文的研究内容和研究目的通过回顾分析两国园林发展史,我们能够看到两国园林的演变和发展,中国园林艺术对日本园林的影响,以及两国各自的具有民族特色和传统文化园林最终形成.中日园林造园艺术的差别,主要体现在造园艺术上,通过园林五要素-置石,理水,掇山,建筑,植物具体展现。

通过对每个要素的展开分析比较,我们可以进一步了解中日园林造园艺术的异同以及各自的优秀品质与特色.园林艺术发展到工业文明的近现代,中国园林发展呈现滞后的状况。

而日本园林在学习西方先进科技的同时,对民族精神与优秀传统进行了认真的总结和研究,以及他们对于生态的保护和资源的珍惜这方面的意识,使日本景观设计具有自身特点的场所性、民族气质以及时代性,这都是我们需要学习的,也是本文的现实意义所在。

浅析禅宗思想影响下的中日园林艺术摘要:中日园林同属东方园林体系,在场地规划、空间营造和艺术风格上有一脉相承之处,它们同样的追求自然、效法天地。

“师承自然”的自然山水进行有计划的植移、加工、改造,但又有所不同。

它们从“形”和“意”上再现自然,故统称为“自然式园林”。

此外中日园林反映出各自对于禅宗文化的不同思考,造园者们往往从禅宗文化中领悟的生命哲学、宇宙观、人生观等,通过筑山、叠石、理水等造园手段巧妙的融入到园林景观的设计之中,营造出一种天然恬静的美好空间。

中国园林在因地制宜,再现出山水的出自然美。

造园者者通过借景、分景、隔景等手段创造出一种“言有尽而意无穷”深远意境。

日本园林则在咫尺之间运用“以小喻大”、“以动为静”、“以有限见无限”等造景手法将“禅”的观念和美学逐渐融入园林艺术中。

本文将中日园林的文化源流、造园思想及艺术风格来浅析禅宗思想对中日园林艺术产生的截然不同的影响。

关键词:中日园林、自然美、禅宗文化、枯山水一、中日园林的文化源流中式园林鳌立于世界园林艺术的东方,独领风骚。

与欧洲“几何式”园林迥然不同。

中国园林主要以自然景观为主,强调本于自然而高于自然的美及“天人合一”的哲学观念,称之为“自然式”的园林。

明代造园师计成以“虽由人作,宛自天开”八字精妙概括了明人的造园理念和审美旨趣。

以人工效仿自然,自此以后中式园林始终在追求一种“文章本天成,妙手偶得之”天真天趣之美,一定意义上反应出道教“无为而治”的哲学观和文学观。

运用筑山、叠石、理水等手法营造出“人化自然”之景。

日本与中国同属东亚国家,日本佛教文化与中国更是同源同流,两者在园林艺术自然有着千丝万缕的联系。

中国园林和日本园林同属自然山水园林,在整体的布局和动线上看不出规律性和刻意为之的痕迹,追求一种取景通幽,蜿蜒曲折的美,追求“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”的雅趣,这是可以说是同属自然式园林的共同点。

由于二者都收到儒家文化的浸润,日本园林也同样深受佛教传统文化的影响。

中外园林史试题(含答案)一、填空1.田园城市理论最早是由英国人霍华德于1898年发表的《明日之田园城市》论著中首先提出的.2.传说公元前七世纪建于西亚的巴比伦空中花园是世界第一名园,被列为世界七大奇迹之一.3.如果按照园林的隶属关系来加以分类, 中国古典园林可归纳为皇家园林、私家园林、寺观园林三种主要类型.4.秦始皇在渭水之南作上林苑,苑中建造许多离宫,还在苑中掘长池、引渭水,东西二百里,南北二十里,池中筑土为蓬莱山,开创了我国人工堆山的记录.5.伊斯兰造园中常用十字形水渠,其来源于《古兰经》中所述“天国”景象中的水、乳、酒、蜜四条河流。

6.宋代郭熙《林泉高致》中将山之景观归纳为“三远”,即高远、深远和平远.7.法国古典园林最主要的代表园是凡尔赛宫苑和沃—勒—维贡特府邸花园,它们都是勒?诺特尔设计的。

8.著名的纽约中央公园是美国第一座城市公园,它的设计方案是由奥姆斯特德主持完成的。

9.清朝著名的三山五园是玉泉山的静明园、万寿山的清漪园、香山的静宜园及圆明园、畅春园,静宜园和静明园为行宫御园,而清漪园、圆明园、畅春园则均为离宫御园。

10. 辋川别业和庐山草堂分别是王维和白居易以山水泉石为精神寄托的佳地.11.清末三大离宫御苑分别是_ 圆明园,___ 避暑山庄_和__清漪园(颐和园)_。

12.我国文献记载中已知最早的帝王苑囿是殷纣王的“沙丘苑台”和周文王的“灵囿、灵台、灵沼”。

13.最早见于史籍记载的我国园林形式是囿,园林里面的主要构筑物是台。

14.秦汉上林苑是中国园林史上著名的帝王苑囿,其中出现的“一池三山”格局是指池为太液池、三山为方丈、蓬莱、瀛洲。

15.试写出唐代著名二座别墅园平泉庄、庐山草堂。

16. 世界上最早的城市公园是美国纽约中央公园,其设计者是奥姆斯特德,他首次提出景观建筑师的专业名称。

在1901年哈佛大学创立景观建筑学系,第一次有了较完整的专业培养课程。

17.1771年出版的英国园林著作《东方园林艺术泛论》的作者是钱伯斯。

日本庭院特点,1.总体形象日本庭院为代表的东方园林以自省、含蓄、恬静、淡泊为美,重在情感上的感受和精神上的领悟。

哲学上追求的是一种清净无为和天人合一,与自然之间保持着和谐的,相互依存的融洽关系,反映出返璞归真的自然观。

日本庭院受中国文化的影响很深,也可以说是中式庭院的一个精巧的微缩版本,细节上的处理是日式庭院最精彩的地方。

此外由于日本是一个岛国,这一地理特征形成了他独特的自然景观,较为单纯和凝练。

他们的基本共同特征是在有限的范围里再现大自然之美,并用象征的方式来表现自然山水的无限意境。

在空间上追求峰回路转,无穷无尽,以含蓄的“藏”的境界为上。

因此平面构图常采用不对称式设计,道路、水岸、地形等以自然蜿蜒的无线构图。

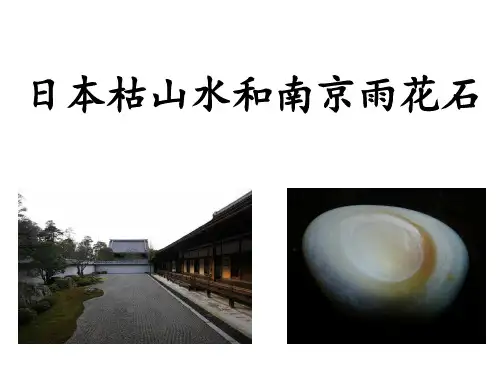

日本庭院中最具代表性的就是“枯山水“,他以石块象征山峦,用砂石象征湖海,再点缀少量的灌木或苔草。

因为植物覆盖的极少,也没有人造假山,故名为枯山水。

2.色调由于庭院多以白色沙石铺设地面,植物覆盖很少,总体色调区域冷色调。

3.常用景观元素以山石主导庭园风格,日本庭院布置的基本元素无外植物、山石与建筑,常常还设置有禅宗意义的建筑小品。

4.具体设计硬质景观:铺地用大片灰色细暖石铺地,同时点缀叠放有致的几尊石组。

小品及构筑物水景软质景观:植物园内地面常用细草,小竹类,蔓类,苔藓类等植物。

日本国与中国一衣带水,从古至今一直有着广泛的交流。

日本与中国的关系始于汉代,从汉末开始,日本不断向中国派出汉使,全方位学习中国文化。

其中日本园林艺术就是在中国园林艺术的影响下,经过漫长的历史变迁,逐渐形成具有日本民族特色的日本园林。

1 日本园林的溯源日本园林历史悠久,渊源流长。

公元六世纪,中国园林随佛教传入日本。

飞鸟、奈良时代是中国式山水园林舶来期,平安时代是日本式池泉园的“和化”期,镰仓、室町时代是园林佛教化时期,桃山时代是园林的茶道化期,江户时代是佛法、茶道、儒意综合期。

日本园林主景的演变过程为:动植物(大和、飞鸟)———中国式山水(奈良)———寝殿建筑佛化岛石(平安)———池岛、枯山水(镰仓)———纯枯山水石庭(室町)———书院、茶道、枯山水(桃山)———茶道、枯山水与池岛(江户)。

八大造园手法八大造园手法是指园林设计中常用的八种技巧,包括:枯山水、湖泊、假山、水陆景观、花木、园林建筑、水波纹路、长廊。

这些手法在园林设计中起到了非常重要的作用,能够为游客提供宜人的环境,带来身心的放松与享受。

首先,枯山水是以石头、石子和沙砾为主要元素进行布置的一种造园手法。

其突出特点是以干燥的形态表现自然之美,通过平整的砾石、精心摆放的石头,打造出干净、简洁、宁静的景观空间。

在枯山水园林中,游人可以感受到大自然的力量和内心的宁静。

其次,湖泊是园林设计中常见的造景手法。

湖泊可以给人带来一种广阔的视觉效果,同时也能为园林增添一丝静谧之美。

在湖泊边,游人可以欣赏到水面上映射的精致景色,感受到水的柔和和涟漪带来的舒缓。

假山是一种模拟山地景观的建筑物,常常用于园林设计中的装饰和点缀。

通过技巧性的布局和形态的塑造,假山能够给人一种身临其境的感觉。

在假山边,游人可以欣赏到群山之美,体验到山川河流的魅力。

水陆景观则是通过水域和陆地的结合创造出来的一种景观手法。

在这里,水与陆地交织在一起,形成了一幅富有韵律感和层次感的景观画面。

游人在水陆景观中可以感受到水流的欢快和陆地上花草的繁茂,同时也能够呼吸到新鲜空气和感受到大自然的气息。

花木则是指在园林中种植的各种花卉和树木。

通过精心的种植和布局,花木能够为园林增添色彩和生机。

游人在花木丛中可以欣赏花朵的绽放和树木的枝叶,感受到大自然的生命力和美丽。

园林建筑是指在园林中设置的各种建筑物,如亭子、楼阁、廊道等。

这些建筑物不仅具有实用性,也能够为园林增添一份艺术气息。

游人在园林建筑中可以休憩或观赏,同时也能够领略到建筑的精巧和美感。

水波纹路是一种通过水面反射形成的视觉效果。

在水面上设置特定的板块或路面,当水波纹覆盖其上时,会形成一种独特的景象。

游人在水波纹路上行走时,可以欣赏到水面上波澜起伏的美妙光影,感受到水的变幻和生命力。

最后,长廊是一种狭长的行走空间,常常设置在园林中,给人一种走入幽谷的感觉。

日本园林的特点及启示内容摘要简要概述了日本园林的历史、特点及对现代园林的影响,并就我国目前城市园林建设中值得借鉴之处提出建议。

日本国与中国一衣带水,从古至今一直有着广泛的交流。

日本与中国的关系始于汉代,从汉末开始,日本不断向中国派出汉使,全方位学习中国文化。

其中日本园林艺术就是在中国园林艺术的影响下,经过漫长的历史变迁,逐渐形成具有日本民族特色的日本园林。

1 日本园林的溯源日本园林历史悠久,渊源流长。

公元六世纪,中国园林随佛教传入日本。

飞鸟、奈良时代是中国式山水园林舶来期,平安时代是日本式池泉园的“和化”期,镰仓、室町时代是园林佛教化时期,桃山时代是园林的茶道化期,江户时代是佛法、茶道、儒意综合期。

日本园林主景的演变过程为:动植物(大和、飞鸟)———中国式山水(奈良)———寝殿建筑佛化岛石(平安)———池岛、枯山水(镰仓)———纯枯山水石庭(室町)———书院、茶道、枯山水(桃山)———茶道、枯山水与池岛(江户)。

日本历史上早期虽有掘池筑岛,在岛上建筑宫殿的记载,但主要是为了防火及防御外敌。

随着佛教的东传,中国园林对日本的影响逐渐扩大。

日本园林的山水骨架是从中国流传而入,它成为后来池泉的始祖。

其中佛教被日本确定为国教的地位对于日本园林朝宗教化发展起着重要的作用。

日本园林初期相当于囿的苑园,因输入了中国较为成熟的技法,除动植物外,更多的是人工山水,即更接近于人工园。

由于结合了日本国土性质,采用舟游的形式,其内容有山水部分的池、矶、须弥山等,动物部分的龟、鱼、狗、马等,建筑有苑、离宫、吴桥、画舫等,园林活动有狩猎、舟游、其水宴等。

日本园林风格虽然受我国园林艺术的影响,但经过长期的发展与创新,已形成日本民族独有的自然式风格的山水园。

可以认为,日本园林起初重在把中国园林的局部内容有选择、有发展地兼收并蓄入自己的文化传统中,后来则通过中国禅宗的传入,把对园林精神的追求推向极致,并产生有自己风格的园林形式。

2 日本园林的特点日本是个具有得天独厚自然环境的岛国,气候温暖多雨,四季分明,森林茂密,丰富而秀美的自然景观,孕育了日本民族顺应自然、赞美自然的美学观,甚至连姓名也大多与自然有关,这种审美观奠定了日本民族精神的基础,从而使得在各种不同的作品中都能反映出返璞归真的自然观。

浅析日本庭园景观中的“立石”造景手法□阴瑄曹磊摘要:早在中国隋唐时期,日本园林文化便开始受到中国的影响。

时至今日,人们仍能在日本园林中看到中国传统园林的影子。

中日园林的石文化异曲同工,日本庭园中的石景放置被称为"立石",是造园活动中的重要环节。

日本庭园中以置石为出发点的造景手法和美学构成值得借鉴。

关键词:日本庭园立石文化园林艺术置石手法一、日本庭园景观溯源1.日本庭园景观起源日本庭园景观的源头主要分为两个方面:一方面是受日本本土文化熏陶,有了最初的形成与发展;另一方面,是中国文化的传入对其产生的深远影响。

日本自飞鸟时代便与中国交往密切,其庭园也开始萌芽。

在明治维新前,日本的园林主要形式是庭园。

明治维新后,日本园林开始西化,受欧美影响出现了折中的庭院和公园。

2.日本庭园艺术的变迁日本庭园艺术的发展与当时的经济文化密不可分。

中国佛教文化、道教文化以及茶道文化的传入,也对日本庭园艺术的形成和发展起到了重要的促进作用。

总体来说,日本庭园艺术发展主要分为以下六个阶段。

第一阶段是飞鸟和奈良时代,日本开始学习和吸收中国园林艺术,把自然景物纳入写实的表现,同时把自然中具有一定代表性的特点巧妙地引入造园之法;第二阶段是平安时代,相对稳定的社会环境使园林逐步发展,出现了不规则的游园,即要求再现自然,对石组溪流、一草一木的经营都十分重视,这一时期是日本庭园艺术的初始阶段;第三阶段为镰仓时代,12世纪末,日本进入封建时代,庭园建造受禅宗的影响倡导俭朴,这在一定程度上抑制了园林的发展;第四阶段是室町时代,此时,著名园林师辈出,造园技艺趋于成熟(受中国南宋文明的影响,还出现了"枯山水”式庭园和茶庭的创作手法,是日本庭园建筑史上的黄金时代);第五阶段是安土桃山时代,1583年丰臣秀吉统一全国后大兴土木,庭园的兴建再次开始,园林艺术也出现在百姓家中,茶庭正式成为庭园的一种形式;第六阶段是江户时代,这一时期庭园以鉴赏为主,在筑山和平庭的式样中,形成了“真、行、草”的三种处理手法。

2011年第8期山东社会科学No.8总第192期SHANDONG SOCIAL SCIENCES General No.192日本枯山水文化的传承与现代设计审美观吴静李泽琛(重庆大学建设管理与房地产学院,重庆345600;山东三力建筑设计有限公司,山东济南250014)[摘要]日本的禅宗源自中国,枯山水的造园手法是禅宗思想的高度浓缩。

透过枯山水与现代设计审美观的内在联系可解析现代设计之中文化传承的行进法则与意义。

[关键词]日本枯山水;禅宗;文化传承;审美观[中图分类号]G03[文献标识码]A[文章编号]1003-4145[2011]08-0071-02一、日本枯山水文化与审美观的缘起1、文化背景。

日本枯山水文化源自佛教中的禅宗思想。

大乘佛教对中国哲学思想影响深远。

公元1世纪佛教经印度传入中国,其中佛教宗派之一的“禅宗”经菩提达摩传给六祖慧能,再经其后的历代相传,形成五家七宗的禅宗派别。

禅宗思想讲究“自悟自修”、“无念为宗”。

提倡自我觉悟的修行和摒除杂念的顿悟。

身处凡尘,但心灵淡定无念,能在冥思之中探求宇宙的真谛。

禅宗思想向东瀛的传播始于日本的镰仓时代。

公元12世纪日本京都禅宗本山寺院———建仁寺的创建者荣西禅师将“禅宗”从中国传入日本,发展为“临济宗”支脉。

福井县永平寺的道元禅师则将“禅宗”的另一分支“曹洞宗”带入日本。

传往日本的禅法最终归总为24流派。

禅宗从室町时代、桃山时代到江户时代,因将军、武士的推崇和幕府的袒护而得以发展,逐渐将禅宗的精神融汇统一到书画、茶道、音乐、舞蹈、剑道等领域。

并在明治维新之后波及世界。

2、造园特色。

枯山水可以说是禅宗文化在东瀛土壤上的一枝奇葩。

这种造园的手法最大的特点是无水却能达到此时无声胜有声的意境。

以多样的用石方法,或堆砌或散置,营造远近高低的山峦瀑布;用细腻的白砂为材,耙磨出不同节奏感的水波纹路;用大小的石组、白砂及少量的植物等元素来传达内心世界的感悟。

日本的枯山水将禅学观点运用到庭园表现上。

内容摘要简要概述了日本园林的历史、特点及对现代园林的影响,并就我国目前城市园林建设中值得借鉴之处提出建议。

日本国与中国一衣带水,从古至今一直有着广泛的交流。

日本与中国的关系始于汉代,从汉末开始,日本不断向中国派出汉使,全方位学习中国文化。

其中日本园林艺术就是在中国园林艺术的影响下,经过漫长的历史变迁,逐渐形成具有日本民族特色的日本园林。

1 日本园林的溯源日本园林历史悠久,渊源流长。

公元六世纪,中国园林随佛教传入日本。

飞鸟、奈良时代是中国式山水园林舶来期,平安时代是日本式池泉园的“和化”期,镰仓、室町时代是园林佛教化时期,桃山时代是园林的茶道化期,江户时代是佛法、茶道、儒意综合期。

日本园林主景的演变过程为:动植物(大和、飞鸟)———中国式山水(奈良)———寝殿建筑佛化岛石(平安)———池岛、枯山水(镰仓)———纯枯山水石庭(室町)———书院、茶道、枯山水(桃山)———茶道、枯山水与池岛(江户)。

日本历史上早期虽有掘池筑岛,在岛上建筑宫殿的记载,但主要是为了防火及防御外敌。

随着佛教的东传,中国园林对日本的影响逐渐扩大。

日本园林的山水骨架是从中国流传而入,它成为后来池泉的始祖。

其中佛教被日本确定为国教的地位对于日本园林朝宗教化发展起着重要的作用。

日本园林初期相当于囿的苑园,因输入了中国较为成熟的技法,除动植物外,更多的是人工山水,即更接近于人工园。

由于结合了日本国土性质,采用舟游的形式,其内容有山水部分的池、矶、须弥山等,动物部分的龟、鱼、狗、马等,建筑有苑、离宫、吴桥、画舫等,园林活动有狩猎、舟游、其水宴等。

日本园林风格虽然受我国园林艺术的影响,但经过长期的发展与创新,已形成日本民族独有的自然式风格的山水园。

可以认为,日本园林起初重在把中国园林的局部内容有选择、有发展地兼收并蓄入自己的文化传统中,后来则通过中国禅宗的传入,把对园林精神的追求推向极致,并产生有自己风格的园林形式。

2 日本园林的特点日本是个具有得天独厚自然环境的岛国,气候温暖多雨,四季分明,森林茂密,丰富而秀美的自然景观,孕育了日本民族顺应自然、赞美自然的美学观,甚至连姓名也大多与自然有关,这种审美观奠定了日本民族精神的基础,从而使得在各种不同的作品中都能反映出返璞归真的自然观。

枯山水名词解释枯山水也叫假山水,又称干山水、虚山水、无水山水。

是一种以干枯或虚幻的方式表现山水景观的艺术形式。

枯山水通常是在园林中摆设的一种景观,它通过运用岩石、沙石、苔藓等元素来表现山、水的形态和特质。

枯山水在园林艺术中起源于中国,最初被用来模拟山水景观。

它是在宋代发展起来的,当时的庭园设计注重凝练和虚实结合,通过布置山石和塑造土地来创造出整个山水景观。

在明、清两代,枯山水进一步发展,不再只是模拟山水,而是形成了一种独立的艺术形式。

枯山水的特点是简约、抽象、意境深远。

它通过将自然景观中的山水要素提炼出来,以简洁的形式呈现给观者。

因为去掉了水的元素,使得整个景观更加简练,突出了山的特点。

同时,枯山水也通过布置苔藓、奇石等元素营造出一种虚幻、抽象的效果。

观者在欣赏枯山水时,不仅仅是看山、看石,更重要的是感受到它所展示的意境和哲理。

枯山水不仅仅在中国有着悠久的历史,它也被广泛应用于日本的庭园设计中,成为日本园林的重要组成部分。

日本的枯山水庭园通常由石头、沙砾和木质构件组成,它们通过精心的布置和修剪形成平衡和谐的景观。

日本庭园以自然、简约、平和为主题,给人一种宁静与放松的感觉。

枯山水的魅力在于它所蕴含的意境和哲理。

它借助于简洁、虚实的表现手法,通过枯石、枯木等元素的巧妙搭配和摆放,创造出一种意境深远的艺术效果。

观者在欣赏枯山水时,往往能感受到它所传递的静谧、空灵、平和的氛围。

这种氛围使人可以忘却喧嚣和纷扰,沉静下来,与自然相融,达到身心愉悦的效果。

总之,枯山水是一种以虚实结合、意境深远的艺术形式,它通过简洁、抽象的表现手法,创造出一种意境深远、平和宁静的观赏效果。

无论是在中国还是在日本,它都是园林艺术中的重要组成部分,给人们带来了心灵的宁静和舒适。