穿越时空——汉口电灯公司兴衰始末

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:7

CITY MEMORY打开民生公司电灯部尘封的历史■蒋继全民生公司电灯部是民生公司早期重要的组成部分,也是著名爱国实业家卢作孚在家乡重庆合川最早创办的实业之一。

电灯部于1926年4月成立,1932年改名为合川电灯自来水厂,1952年实行公私合营。

电水厂逐步发展为地方国营企业,为地方发展建设发挥重要作用。

艰难创办1925年5月,段祺瑞免去杨森四川军务督办之职。

杨森担心兵权旁落,与取代者刘湘关系交恶。

双方激战后,杨森战败,导致其支持下的成都通俗教育馆无法维持。

时任成都通俗教育馆馆长的卢作孚遂辞去职务,从成都返回合川。

在革命救国、教育救国尝试之后,他开始探索新的道路,将方向转到实业。

10月11日,民生公司筹备会在合川通俗教育馆和陈家花园举行,卢作孚、陈伯遵、黄云龙等10余人与会。

会议推选卢作孚为筹备主任,暂定股本为5万元,由各发起人负责分头劝募,每股定为500元,分四次缴纳。

筹备会决定由卢作孚、黄云龙赴上海订购轮船,彭瑞成协助张程远在合川收取股份资金及办理一切筹备事项。

这年冬天,为了订造轮船,卢作孚在上海奔波了两个月。

当时,在合川募得的8000元股本已经汇到上海,而订约轮船总价约合35000元。

由于资金缺口较大,卢作孚仅支付轮船订金2000元。

考虑到家乡安设电灯的需要,他通过某洋行订购一台90匹马力柴油机和一台11千瓦直流发电机,电机及材料花费5000元。

从上海返回后,卢作孚向聚兴诚银行经理杨晓波借款支付运费,将发电机器材运回重庆。

民生公司募股的名义是订购轮船,但是初期募集的资金多半用于购买发电机器。

卢作孚在资金紧迫情况下仍未放弃发电事业,可见创办发电厂在其心中的地位十分重要。

1926年1月,柴油机和发电机运回合川,租用药王庙作厂房。

药王庙位于城区齐家巷中街,因年久失修,凋敝不堪。

经过整修后,民生公司在此办公。

公司聘请杨月衢、韩祺祥负责安装和管理发电机组。

电灯部遇到的第一个问题便是技术难题。

发电机是新式工业机器,大多数人从未见过,更别提操作。

汉口燮昌火柴厂创办始末

王钢

【期刊名称】《武汉文史资料》

【年(卷),期】2007(000)011

【摘要】1895年.武汉民族资本主义工业渐次勃兴。

在风起云涌的时代大潮中,一位风云人物走上历史舞台,他即为武汉民族资本主义工业界的巨擘——宋炜臣。

而其一手兴办的汉口燮昌火柴厂.开创了武汉火柴工业之先河.书写下武汉近代工业发展史上令人瞩目的篇章。

【总页数】4页(P38-41)

【作者】王钢

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】F426.7

【相关文献】

1.姚文燮的《昌谷诗注》与其诗学思想 [J], 顾冰峰

2.姚文燮《昌谷集注》的"以史注诗" [J], 刘成群

3.磐石品质服务中国访美国泰悉尔(中国)集团总裁丁立先生,总工程师姜燮昌

先生 [J], 杨霞

4.汉口燮昌火柴厂的兴衰 [J], 杨阳

5.评姚文燮的《昌谷集注》——兼及当前李贺研究中的一些问题 [J], 周观武

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

开关插座在我们的日常生活中天天用天天见,但是对于它的发展历史我们却不太了解。

而开关插座的发展是随着人类照明的发展而发展的,在这个特殊的日子里,我们跟大家一起扒一扒人类照明简史,要知道在照明的历史上,我国的发展几乎就代表着全人类。

第一代照明只为生存蛮荒时期,先祖们进行着低级的生存活动,随时面临着野兽的肆虐和侵袭。

而火的使用,结束了这“饮毛茹血”的时代,除了驱散昆虫和野兽,也消减了人们内心深处的恐惧和后顾之忧。

人类逐渐意识到火源对生存的重要性,这时候的照明就是为了生存。

远古时期,为了防御野兽、驱除黑暗,人类把松脂或脂肪类的东西涂在树皮或木片上,捆扎在一起,做成了照明用的火把。

第二代照明为了争取生活时间随着人类文明社会的进步,第二代照明进入了一个漫长的发展阶段,火石、蜡烛、油灯逐渐取代了原始的火把。

在满足了基本的生存需求之后,人们希望将火应用于生活之中,于是人们将可燃烧的油脂放入容器中,加入灯芯点燃,就成为油灯的鼻祖。

油灯的使用,使得人类的作息时间延长了2-3个小时,这是人类照明史上的第一次革命。

在人类历史文明的发展中,有着不可磨灭的作用,其中之一的蜡烛甚至一直延续到今天。

人类使用油灯照明的历史特别长,油灯也经过了多次改进,油灯用油从动物油改为植物油,最后又被煤油取代。

第三代照明改变了生存环境19世纪末,爱迪生发明了电灯,从此改写了人类的历史,从此人类文明开始走向了电力照明时代,标志物之一的白炽灯也足矣载入史册。

在这之后,科技高速发展,人类不再满足于单一的照明环境,于是霓虹灯、荧光灯、彩灯、装饰灯等照明设备的出现,充分满足了人类对生存环境的需求。

人类用于实际照明的第一支电光源是英国人戴维与1809年发明的,但是一直到1870年才进入到实用阶段,当时被命名为“电弧灯”,但是因为耗电极大、寿命太短,便退出了历史的舞台。

一直到1879年,发明大王爱迪生发明了第一盏真正有广泛实用价值的电灯,从此改写了人类照明的历史,人类走向了用电照明的时代,这是19世界最伟大的发明之一。

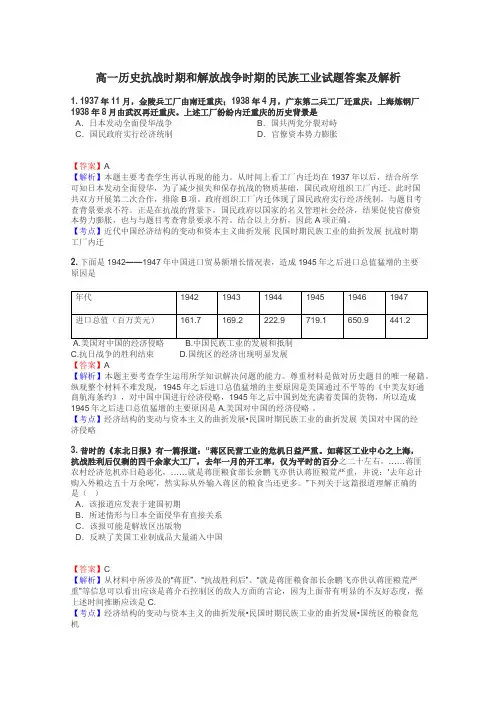

高一历史抗战时期和解放战争时期的民族工业试题答案及解析1.1937年11月,金陵兵工厂由南迁重庆;1938年4月,广东第二兵工厂迁重庆:上海炼钢厂1938年8月由武汉再迁重庆。

上述工厂纷纷内迁重庆的历史背景是A.日本发动全面侵华战争B.国共两党分裂对峙C.国民政府实行经济统制D.官僚资本势力膨胀【答案】A【解析】本题主要考查学生再认再现的能力。

从时间上看工厂内迁均在1937年以后,结合所学可知日本发动全面侵华,为了减少损失和保存抗战的物质基础,国民政府组织工厂内迁。

此时国共双方开展第二次合作,排除B项。

政府组织工厂内迁体现了国民政府实行经济统制,与题目考查背景要求不符。

正是在抗战的背景下,国民政府以国家的名义管理社会经济,结果促使官僚资本势力膨胀,也与与题目考查背景要求不符。

结合以上分析,因此A项正确。

【考点】近代中国经济结构的变动和资本主义曲折发展·民国时期民族工业的曲折发展·抗战时期工厂内迁2.下面是1942——1947年中国进口贸易额增长情况表,造成1945年之后进口总值猛增的主要原因是C.抗日战争的胜利结束D.国统区的经济出现明显发展【答案】A【解析】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

纵观整个材料不难发现,1945年之后进口总值猛增的主要原因是美国通过不平等的《中美友好通商航海条约》,对中国中国进行经济侵略,1945年之后中国到处充满着美国的货物,所以造成1945年之后进口总值猛增的主要原因是A.美国对中国的经济侵略。

【考点】经济结构的变动与资本主义的曲折发展•民国时期民族工业的曲折发展·美国对中国的经济侵略3.昔时的《东北日报》有一篇报道:“蒋区民营工业的危机日益严重。

如蒋区工业中心之上海,抗战胜利后仅剩的四千余家大工厂,去年一月的开工率,仅为平时的百分之二十左右。

……蒋匪农村经济危机亦日趋恶化,……就是蒋匪粮食部长余鹏飞亦供认蒋匪粮荒严重,并说:‘去年总计购入外粮达五十万余吨’,然实际从外输入蒋区的粮食当还更多。

中国电力发展轨迹作文800起步期(1882年-1949年)1843年,根据《南京条约》、《五口通商章程》规定,上海正式开埠。

1846年(清道光二十六年,第一次鸦片战争后),上海正式开埠,租界设立。

中外贸易的中心逐渐从广州迁移到了上海。

世界各地慕名前来造访的传教士、外交官员、海员、商人、旅游者络绎不绝,由于当时租界当局仍然实施华洋分居的政策(1853年小刀会起义后才得以松动),传统的中国旅馆无法满足陡增的市场需求。

一名叫彼得·菲利克斯·礼查(Peter Felix Richards)的英国苏格兰籍进出口商人,看准商机,在靠近上海县城的洋泾浜南岸开设了第一家西式旅馆,礼查饭店(Richards' Hotel and Restaurant)由此诞生。

1856年,外白渡桥前身“韦尔斯桥”建成,礼查以极其低廉的价格买下苏州河口黄浦江河岸边的一块荒地,将饭店迁建,1859年改名为Astor House Hotel(Astor当时是豪华酒店的冠名词)。

1860年,享利.史密斯从礼查手里接手这座酒店,改名Astor House。

就是今天上海著名的浦江饭店。

这家饭店在史密斯接手后进行改造,创造出了中国历史上多个第一。

例如上海第一个使用煤气的地方、第一部电话在这里接通、最早使用自来水、半有声露天电影在中国第一次亮相……这里还是中国最早装电灯的地方。

1882年4月,英国人立德尔(R.W.Little)和狄斯(C.M.Dyce)、罗(G.E.Low)、魏特迈(W.S.Wetmore)等招股集银5万两,在大马路31 号(今南京路江西路口老同孚洋行的院落),成立了第一家发电厂上海电气公司。

公司从美国克利夫兰的布拉什电气公司购买了一台12千瓦直流发电机,在电厂围墙内竖起第一根电灯杆,并沿外滩到虹口招商局码头立杆架线。

7月26日下午7时,电厂开始供电,共有15盏弧光电灯被点亮,其中有7盏,就位于礼查饭店内部及花园。

第一集驱散黑暗一、主题思想十九世纪末工业文明因电力工业的出现而攀上了一个新的高峰,它以摧枯拉朽之势扫荡着每一个农耕社会的角落。

而此刻的东方却正处于一个向半殖民地半封建社会的加速下滑的轨道上。

本集以电力在旧中国的发展为主线,以旧中国近百年的社会变迁为背景,在描述电力文明对中国社会造成深刻影响的同时,也勾勒出中国社会的政治风云变迁对电力事业发展的影响。

通过对电力工业在旧中国发展历史的描述展现党领导人民开创的民族解放事业对中国电力工业发挥的巨大促进作用。

二、内容梗概电力文明的火炬从法拉第的手中辗转到中国,就在上海外滩亮起那15盏电灯开始,电力文明便开始了她的中国之旅。

在人类发明了电的一百多年来,电力工业极大地改变了人类的历史。

现代社会,电已经无所不在;但在120多年前,当东方社会第一次“触”电时,与其说它带来了文明,不如说它带来了更多的苦难和沉重。

点点的电力之火,燃亮的却是一个破碎、僵化、腐朽、挣扎的旧中国。

当清工部安装在仪銮殿的第一台电灯照亮慈禧太后生命中最后一段旅程时,电力文明的星星之火借洋务运动三位重臣——李鸿章、左宗堂和刘铭传之手,在东方这块古老的土地上开始燃烧;从立德尔创办中国第一家发电厂到洋务运动催生起民族电力工业,仅仅十余年,公用电业相继在上海,广州、天津、汉口等租界建立,在这期间,虽然民族电力工业开始生成,但是大部分电厂都控制在外商手中。

辛亥革命后,爆发了第一次世界大战,民族工商业趁机发展壮大,江苏、浙江、广东、辽宁、湖北等地的大中城市纷纷兴办电业,当时发电装机最大的发电厂就是上海电力公司的杨树浦。

三、拍摄要点与主要事件:2、电力出现时中国社会背景,电力工业在中国的出现;毕晓浦在上海成功进行电弧灯发光实验。

上海外滩至虹口公里的电杆上亮起了15盏电灯;清工部为慈禧太后装设电灯,成立西苑电灯公所。

清政府从排斥电到接受电的态度转化。

3、中国民族资本对电力发展的贡献:立德尔等招股集银5万两,成立上海电气公司,创办中国第一家发电厂;天津的德商世昌洋行在毛线加工厂安装发电机供厂内用电;华侨商人黄秉常也在张之洞的支持下在广州试办电厂;积极倡导洋务的台湾巡抚刘铭传也在台北装置小型蒸汽发电机燃煤发电。

2019年第1期电灯和自来水,是人类近代历史发展过程中,一座城市迈向近代化的重要标志性事物。

在中国内陆长江中游的武汉三镇,汉口地区伴随着通商开埠和划设租界,城市近代化进程起步较早,发展较快。

早在二十世纪初的清末时期,汉口便最早由英商电灯公司开始向租界供电,点亮了第一缕电灯光,其后随着既济水电公司的成立,汉口华界的城区在清末时不仅已开始有了灯光璀璨的夜景,更喝上了干净的自来水。

耸立在后城马路旁40米高的水塔,在一马平川的汉口市区显得格外雄伟,曾是这座工商都会在近代化进程中留下的光荣印记。

而与之相比,长江南岸的省会武昌,在相当长时间里,依旧沉浸在古老的明城墙以内的前近代城市生活方式中。

事实上,原本早在1906年,当汉口既济水电公司开始创办之时,清廷湖广总督张之洞便同时有了在省城武昌也鼓励商人投资兴办电灯公司的计划。

当年曾有报道称:“湖北武昌市面,近来日见繁盛,而官立之学堂局所,亦愈增多。

兹有商人拟承办武昌电灯,约计警察局所设街灯及各官署、局所、学堂,一律改用电灯,已足敷养机之用。

闻日内已组织完备,拟即禀请上台批示办理云。

”不过,直到辛亥革命前夕的1911年,这一创办武昌电灯公司的计划方才得到湖广总督瑞澂的批准,并“分咨农工商、邮传两部查照复准在案”,但旋即因辛亥革命的爆发而被搁置,直至1915年1月“始克成立”。

该厂厂址设于武昌城内烈士祠后的清末工艺厂旧址(今辛亥革命博物馆附近),毗邻长湖。

厂内初期装置有英国产240千瓦、50赫兹交流发电机1台,1920年增装同型号发电机1台。

1921年秋,又在武胜门外砖瓦巷一带另建新厂,次年安装英国产800千瓦、40赫兹发电机2台。

为了筹措扩建新厂的资金,武昌电灯公司向日本东亚兴业会社大量借债,导致企业被日人实际控制,引发本地商民不满和抵制,电厂经营难以为继。

日方遂于1926年春,“将房屋、机械、一切电料及用户欠款,卖于吴干丞、左仁亲、周小泉、项仰之等,改名‘武昌竟成电灯公司’。

电灯是什么时候传入中国的电灯是什么时候传入中国的1882年7月中国第一个电灯在上海南京路点亮。

1861年之后,英领事官邸开全武汉市的先河,最先有了电灯。

英国商人集资兴办的“汉口电灯公司”,火力发电,专供英租界使用。

不久,俄、法、德、日租界相继供电。

上海是国内生产和使用照明电器最早的城市之一。

清光绪八年(1882年),上海建成第一家由英商投资的发电厂,开始供应照明用电,开创了上海使用电灯的历史。

1886年(光绪十二年),,西苑三海,大兴土木,营建宫殿。

在营建宫殿之时,西洋的现代科技产品引进到三海,仪銮殿安上了电灯。

华侨创办我国第一家电灯公司广州第一家电灯公司,是由旅美华侨黄秉常于1890年创办的。

它的创办比宁波电灯厂早11年。

黄秉常早年在美国檀香山当工人,后为成为华侨资本家。

他在美国受排华运动的影响,将资金转回国内,自办电厂。

于1889年开始筹办,向美国华侨招集股金40万元,从美国威斯汀霍斯电气公司购买两台1000匹马力的发电机和两台100伏特的交流电发电机。

发电量可供1500盏电灯的照明之用。

聘请美国威司任总工程师,负责技术指导,雇用工人100名。

灯泡分16支光和10支光两种。

每月收费:16支光1.6元,10支光1元。

当时广州城有40条街的店铺和公共场所安装700盏电灯。

中国最早使用电能是清光绪五年(1878年),当时在上海的英国殖民主义者为了欢迎美国总统格兰脱路过上海,特地运来了一台小型引擎发电机,从清光绪五年(1879年)8月17日至18日在上海外滩使用了两个晚上。

清光绪八年(1882年)7月26日,英国商人开办的上海电光公司所属的乍浦路电灯厂开始发电,这是我国土地上正式发电的第一座电厂。

在这座发电厂发电后第6年,津京开始办电,并在华北最早使用电力。

汉口:民国“草根”成汉商“大腕”所谓汉商(鄂商的前身,如今称楚商),即长期在汉口经营的商人。

相比晋商、徽商、浙商,汉商倒是显得有些籍籍无名。

有意思的是,这些所谓汉商大多出身草根,靠着自身的努力奋斗,在中国现代第一波开放大潮中趁势崛起,从而使汉商具有一定的社会影响力。

因汉商与汉口有很大关系,所以说汉商一定要先说汉口的形成。

汉口为汉江冲出来的城市。

据《汉阳县志》、《夏口县志》载,汉口古为芦苇丛生的沼泽之地。

明成化二年间(1466年),汉水改道从龟山北麓入长江,渐渐各处商民在口岸建房造屋,汉口始形成市集。

由于得(长)江汉(江)交汇之利,大量船只停靠于江河之滨,渐渐兴起城集镇。

至嘉靖四年(1525年),已有房屋1000多间。

万历年间(1573-1620)已形成商埠。

崇祯八年(1635年)汉阳通判袁焻苦于水患,筑上起硚口,东至堤口直抵长江之滨(今江汉区东堤街直至江边处)长约10华里长堤(初称袁公堤,后叫长堤,亦称为后湖堤)后,境况大为改观。

此后,居民日增,市场日盛。

到清嘉庆时,汉口已成为中国四大名镇(朱仙镇、景德镇、佛山镇)之一,成为“楚中第一繁盛处”。

咸丰八年(1858年)《天津条约》辟汉口为通商口岸,咸丰十一年(1861年)三月开埠后,先后有英、俄、徳、法、日等国在此开辟租界,多个国家在此设有领事馆来通商,并迅速发展成为中国内陆对外贸易重要口岸和长江最大内河港口。

尤其是洋务运动中张之洞力推“湖北新政”,为武汉三镇商业史及汉商发展史掀开新的一页。

1901年汉阳柏泉人刘歆生开办填土公司并大量开发所买湖荒地,采用巧妙经营手法迅速建成著名的江汉路和周边汉口新区,陈景堂、韩永清修设华清街、及永清里、永贵里、世昌里和华清里。

刘子敬父子修了辅堂里、辅德里、辅义里、辅仁里、方正里等居民区。

胡赓堂修置了汉正街至今尚在的永茂里、三省里、瑞祥里、瑞庆里和清芬路碧云里,于是,一个近代大汉口雏形初具了。

诚如《汉口竹枝词》云:“五百年前一荒洲,五百年后楼外楼”这句经典民谚所描绘的那样,反映了汉口自明成化以来从荒洲到名镇再到近代都市的发展历程。

2011——2012学年(上)八年级历史期末调考试卷一、选择题(20小题,每小题3分,共60分。

请选出一个最符合题意的选项,不选、错选、多选均不给分。

)1.右图资料给我们提供的历史信息有①鸦片战争②火烧圆明园③《马关条约》④《南京条约》A.①② B.①③C.②③ D.①④2.2009年,佳士得拍卖行不顾中国政府和中国人民的强烈反对,执意将一百多年前从中国掠走的中国圆明园文物兔首和鼠首铜像拍卖。

抢走它们的侵略军是A.英国侵略军 B.英法联军C.美俄联军 D. 八国联军3.在今天甘肃省酒泉市酒泉公园有一棵硕大无比,苍劲粗野,枝叶茂密,三、四人环抱不住的老树,人称“左公柳”。

据说是一百年前陕甘人民为纪念一位收复新疆的名将而命名的。

这位名将是A.关天培 B.邓世昌 C.左宗棠 D.李鸿章4.一文告中提出:“……国际公法规定,若割让土地无法被当地人民所接受,则该约便无法成立,外国已有前例可循。

若各国能仗义执言,使台湾归还大清,台民愿以所有利益回报。

”这个文告可能出现在A.《南京条约》签订后 B.《北京条约》签订后C.《马关条约》签订后 D. 《辛丑条约》签订后5.《辛丑条约》规定:“各省官吏必须保护外国人的安全,否则即行革职,永不叙用”。

条约签订后,一位外国公使也曾骄傲地说,从此以后可以“任意斥责一切对待外国人不称职的中国官吏”这说明A.中国人民的反帝斗争蓬勃发展B.清政府已完全成为帝国主义统治中国的工具C.《辛丑条约》是一丧权辱国的不平等条约。

D.外国人可以直接管理中国官员6.1890年,中国第一家也是最大的钢铁联合企业汉阳铁厂诞生。

从此,中国钢铁工业蹒跚起步,被西方视为中国觉醒的标志。

下列与汉阳铁厂建立有直接关系的是A.洋务运动时的张之洞 B.洋务运动时的李鸿章C.洋务运动时的左宗棠 D. 辛亥革命时的孙中山7.1919年5月2日,北京《晨报》发表了一篇名为《外交警报敬告国人》的文章,文中惊呼:“胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣!国亡无日,愿合四万万民众誓死图之!”随后,一场彻底的反帝反封建的爱国运动就爆发了。

穿越时空——汉口电灯公司兴衰始末在汉口租界区,一栋文艺复兴风格的建筑造型稳重并富于变幻,历经百年沧桑,却仍然挺拔、优雅。

它便是汉口电灯公司旧址,位于江岸区合作路22号与鄱阳街56号的交叉口,1905年由英方集资修建。

从这里传输出的电流,曾点亮了百年前汉口夜晚的第一束生活用电灯光。

作为武汉曾开设的电厂中唯一留存至今的原址,2011年6月,汉口电灯公司旧址由市级优秀历史建筑升级为省文保单位。

同年,湖北省电力公司决定将其“整旧如旧”,将其建为湖北电力博物馆,成为武汉电力历史记忆的重要留存之处。

【探访】五角星塔楼闹市中仍很打眼从汉口沿江大道合作路口往里走,一直到与鄱阳街的交叉路口,右侧便可看见一栋式样独特的老楼,高三层,在合作路和鄱阳街各有一部分楼面。

这是一幢混合结构的建筑,建筑面积为2983平方米,混凝土楼板,红瓦屋面,外墙仿麻石粉刷,经雨水冲刷,已略有晦暗。

临街拐角的三根承重柱为饰凹条的方形,而其余的当街立柱,下面一楼半为相同的方形,但上部却呈圆柱形,加之半人高的女儿墙(指房屋外墙高出屋面的矮墙,在现存的明清古建筑物可见)和精致的墙檐,给人相当稳定且变化丰富的感觉。

临街两面三楼的窗台,对称地向外突出成三面形,像一张张沉默的脸。

因废弃或开或闭的窗框,朝外的那面被漆成深绿色,而内里又是嫩黄色,无论哪个季节,都和窗旁的梧桐相映成趣。

最引人注目的是顶部雕有五角星的塔楼,据说那是文革时期的产物,现在红色已几乎全部褪去。

塔楼的顶部呈穹形,看起来敦实厚重,由四根圆柱支撑,塔身内原设有钟,现已被五角星填满,从屋顶有一道楼梯可登上钟塔,钟塔门被漆成蓝色,站在街上遥遥望去仍很打眼。

目前整座大楼已被封闭,记者无法进入里面查看详情。

据有关资料记载,“大楼里面每层高4米以上,室内皆铺有木质地板,厚度与如今实木地板无异,但地笼却是由碗口粗的木方组成,而不是如今常见的寸方木条。

”【历史】曾是全国最大的直流发电厂1905年,大武汉还没进入电气时代,夜晚的照明靠各种油灯,在汉口电灯公司刚刚组建时,仅供英、俄、法三国租界用电,租界区竖起的路灯、屋内的电灯,是黑夜中长江边唯一的光亮之处,让汉口的百姓感到颇为新奇和向往。

作者: 夏富仕

出版物刊名: 江汉论坛

页码: 81-81页

主题词: 普通照明灯泡;经济技术指标;十一届三中全会;企业整顿;二十年;班子成员;改革;武汉;经营管理;党政分工

摘要: <正> 武汉灯泡厂是一个以生产普通照明灯泡为主的综合性中型企业.在1978年前的二十年中,先后出现过十年亏损.党的十一届三中全会以来,通过整顿和改革,使企业发生了可喜的变化,八项经济技术指标居全国同行业先进水平.他们的经验是:1.自觉抓整顿,突出抓班子.在企业整顿中,按照干部'四化'要求,不拘一格选人材.调整后的领导班子,一是党政分工明确,厂长有职有权,党委从不包揽行政事务;二是班子成员懂生产技术,会经营管理;三是革命事业心强,有开拓精神.。

抗战前中国工业化进程、特质与影响因素探析——以武汉电

力工业为中心

向明亮

【期刊名称】《湖北理工学院学报:人文社会科学版》

【年(卷),期】2012(029)005

【摘要】抗战以前,特别是1928--1937年,由于电动机的推广和电力的发展,武汉现代工业有了长足进步,但就工业整体素质而言,并未产生太大的改变,仍然存在一系列问题。

究其原因,既有时局动荡、融资困难、人才缺乏等外部因素,也有经济结构不合理以及管理落后等内部因素。

【总页数】4页(P18-21)

【作者】向明亮

【作者单位】湖北理工学院人文社会科学部,湖北黄石435003

【正文语种】中文

【中图分类】K25

【相关文献】

1.武汉东湖风景名胜区荷景特质探析 [J], 纪俊双;高翅

2.抗战前后中国国际广播电台与世界听众的互动交流——以国际听众来信档案为中心考察 [J], 齐辉;杨美美

3.抗战前中国工业化进程、特质与影响因素探析——以武汉电力工业为中心 [J], 向明亮

4.机遇与发展——抗战前建设委员会对电力工业之推动(1929~1937) [J], 谭备战;

5.中国远洋运输(集团)总公司技术中心武汉理工大学技术分中心工作会议在武汉召开 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

穿越时空——汉口电灯公司兴衰始末

穿越时空——汉口电灯公司兴衰始末

在汉口租界区,一栋文艺复兴风格的建筑造型稳重并富于变幻,历经百年沧桑,却仍然挺拔、优雅。

它便是汉口电灯公司旧址,位于江岸区合作路22号与鄱阳街56号的交叉口,1905年由英方集资修建。

从这里传输出的电流,曾点亮了百年前汉口夜晚的第一束生活用电灯光。

作为武汉曾开设的电厂中唯一留存至今的原址,2011年6月,汉口电灯公司旧址由市级优秀历史建筑升级为省文保单位。

同年,湖北省电力公司决定将其“整旧如旧”,将其建为湖北电力博物馆,成为武汉电力历史记忆的重要留存之处。

【探访】

五角星塔楼闹市中仍很打眼

从汉口沿江大道合作路口往里走,一直到与鄱阳街的交叉路口,右侧便可看见一栋式样独特的老楼,高三层,在合作路和鄱阳街各有一部分楼面。

这是一幢混合结构的建筑,建筑面积为2983平方米,混凝土楼板,红瓦屋面,外墙仿麻石粉刷,经雨水冲刷,已略有晦暗。

临街拐角的三根承重柱为饰凹条的方形,而其余的当街立柱,下面一楼半为相同的方形,但上部却呈圆柱形,加之半人高的女儿墙(指房屋外墙高出屋面的矮墙,在现存的明清古建筑物可见)和精致的墙檐,给人相当稳定且变化丰富的感觉。

临街两面三楼的窗台,对称地向外突出成三面形,像一张张沉默的脸。

因废弃或开或闭的窗框,朝外的那面被漆成深绿色,而内里又是嫩黄色,无论哪个季节,都和窗旁的梧桐相映成趣。

最引人注目的是顶部雕有五角星的塔楼,据说那是文革时期的产物,现在红色已几乎全部褪去。

塔楼的顶部呈穹形,看起来敦实厚重,由四根圆柱支撑,塔身内原设有钟,现已被五角星填满,从屋顶有一道楼梯可登上钟塔,钟塔门被漆成蓝色,站在街上遥遥望去仍很打眼。

目前整座大楼已被封闭,记者无法进入里面查看

详情。

据有关资料记载,“大楼里面每层高4米以上,室内皆铺有木质地板,厚度与如今实木地板无异,但地笼却是由碗口粗的木方组成,而不是如今常见的寸方木条。

”

【历史】

曾是全国最大的直流发电厂

1905年,大武汉还没进入电气时代,夜晚的照明靠各种油灯,在汉口电灯公司刚刚组建时,仅供英、俄、法三国租界用电,租界区竖起的路灯、屋内的电灯,是黑夜中长江边唯一的光亮之处,让汉口的百姓感到颇为新奇和向往。

据民间文物保护志愿者,“武汉通”刘谦定介绍说,“当年只有汉口电灯公司用的是直流电,而华人居住的地区普遍使用交流电,这就像过去铁轨轨距未统一时一样,也算是当年租界区的一种独特的辨识。

”

1935年时,汉口电灯公司先后装过9台发电机,

发电功率达5750千瓦,曾经是全国最大的直流发电厂。

而到1938年,武汉沦陷,担负汉口华埠供电的汉镇既济水电公司被迫西迁,业务交由英商汉口电灯公司代管。

1941年太平洋战争爆发,英商汉口电灯公司被日军组建的华中水电株式会社强行接管,直到全面解放才被国家统一管理。

汉口电灯公司的发电历史,一直持续到1955年,当时已改叫作合作路电厂。

1956年,此处改为武汉冶电业局修试工厂,修理试验专用的电气设备。

现在牌子仍挂在门口的大理石板上,写着“武汉供电变压器修造厂”。

而门口左侧顶端的广告牌上,还配着中国地图。

因年代久远,2003年办公楼出现问题,武汉供电公司投入资金进行修缮。

今年4月,最后在这里办公的华源电力建筑工程有限公司也停止办公,而后方的三栋厂房已全部推倒,不复存在。

刘谦定说:“临街的老房子是保护下来了,但是孤零零的,后面的厂房都扒了。

不过留一点是一点,不管是华人建的还是洋人建的,都应该得到

保护,因为它们是城市历史发展的见证。

”

【保护】

外观将恢复到初始模样

在湖北省电力公司主管主办的一份行业期刊《湖北电业》2011年05期上,有一篇《穿越百年——汉口电灯公司兴衰始末》的文章,文中写道:“作为承载见证武汉电力百年发展轨迹和深厚文化积淀的遗产,湖北电力公司决定将其‘整旧如旧’,作为湖北电力博物馆,它将与周边的‘八七会议’旧址、宋庆龄故居、詹天佑故居等众多老建筑互相呼应,反映武汉这座名城的厚重历史。

合作路22号作为一座电力历史与文化的宝库,将散发更加夺目的光辉。

”

记者从施工方了解到,电灯公司旧址正式施工是从今年9月开始,将于明年3月份收工。

旧址的办公楼将维修改造为2号展览馆,在原厂房的区域将建起一栋3层建筑作为1号展览馆,同时旁边还将建一栋2层的办公楼。

工地上的一位工人称,从今年4月起他就到了这里施工,“当时我来的时候地基都打好了,原来的车间工厂什么都没了。

”现在工地上的铁管脚手架已搭了有两层多高,监理公司的工作人员在一栋简易活动板房里值班。

一位工作人员称施工进行得很慢,“周围都是学校和居民,经常有人投诉,他们担心建成后影响环境,但博物馆建成了以后要做很好的绿化,环境会比以前强很多。

”

而谈到改造的具体做法时,他介绍,“老房子的外墙要重建,尽力恢复到初始模样,后面新建的楼外观也是欧式的,保持风格统一。

”

不过留一点是一点,不管是华人建的还是洋人建的,都应该得到保护,因为它们是城市历史发展的见证。

——民间文物保护志愿者“武汉通”刘谦定

位于汉口鄱阳街的汉口电灯公司前搭满了杂乱的电线,树已成荫。