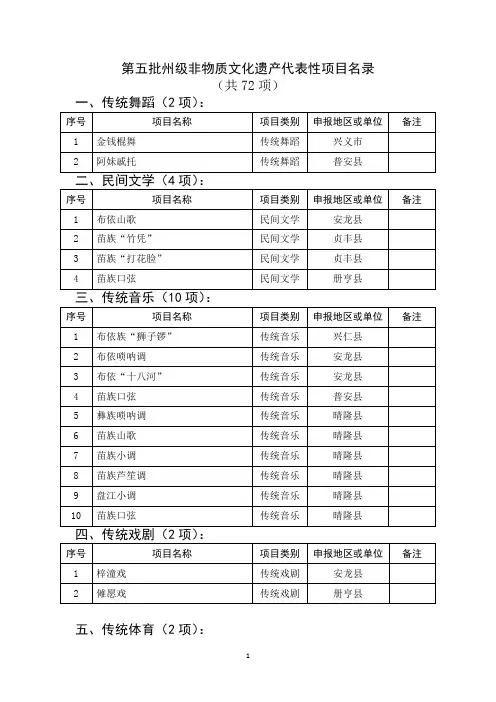

黔东南州非物质文化遗产名录

- 格式:docx

- 大小:15.87 KB

- 文档页数:5

黔东南最浓重的节日苗寨鼓藏节,错过就要等十三年才能看到的盛况黔东南最浓重的节日苗族鼓藏节,贵州省雷山县传统祭祀节日,国家级非物质文化遗产之一。

苗寨鼓藏节又叫祭鼓节,是苗族属一鼓(即一个支系)的支族祭祀本支族列祖列宗神灵的大典,俗称“吃鼓藏”。

鼓藏节在先秦夏王朝时期的古三苗国就己存在。

在汉文典籍中对苗族“吃牯脏”的文字记录,始见于清代。

苗族鼓藏节主要流布于雷山县全县的9个乡镇的苗族村寨和榕江县的部分苗族村寨。

起源鼓藏节的来历在苗族经典《苗族古歌》里有记,说的是人类祖先姜央过鼓藏节是为了祭祀创世的蝴蝶妈妈。

传说蝴蝶妈妈是枫树生出来的,所以苗族崇拜枫树。

既然祖宗的老家在枫树心里,用枫树做成的木鼓就成了祖宗安息的地方,祭祖便成了祭鼓。

苗族最高的神是祖先,是生命始祖枫树和蝴蝶妈妈。

鼓藏节就是祭祀神枫树和蝴蝶妈妈。

传说传说一这种古老的祭祖礼仪在苗族的创世歌里有所记录,因为苗族只有语言没有文字,再加上苗族人能歌善舞,所以歌便成了苗人最好的记录方式。

歌词叙述说枫树是万物的生命树,这生命树在上古被女神妞香砍倒后,树根变成泥鳅,树干变成铜鼓,树枝变做鹊鸽,树心里生出了蝴蝶,蝴蝶生下了十二个蛋,成为十二个蛋的妈妈。

蝴蝶妈妈孵蛋三年,孵化了十一个,包括雷公、鬼神、龙蛇、虎豹、豺狼、拥耶(最早的男人)、妮耶(最早的女人)等人、鬼、神、兽。

但剩下的一个蛋经过三年的孵化后依然是一个蛋。

蝴蝶妈妈只好请暴风帮忙,暴风把蛋刮下山崖,蛋壳破裂,钻出一头小牛。

小牛怨恨蝴蝶妈妈没有亲自孵下它,把蝴蝶妈妈气死。

拥耶、妮耶用牛耕地种田,但就是从未有过好收成。

鬼神告诉拥耶、妮耶:因为大鼓牛气死了蝴蝶妈妈,所以才不叫牛耕地的田园长出好庄稼。

只有把大鼓牛杀掉,祭拜蝴蝶妈妈才能求得庄稼的丰收。

拥耶、妮耶宰牛祭拜蝴蝶妈妈,立刻迎来大丰收。

这是“鼓藏节”由来的一种传说。

[1]传说二远古的苗家有两姐妹,美丽善良、勤劳聪慧,姐姐叫“贲”(苗语:花),妹妹叫“鲠”(苗语:虫)。

浅谈黔东南非物质文化遗产的保护黔东南苗族侗族自治州是中国最具民族特色和多样性的地区之一,这里拥有丰富的非物质文化遗产资源。

非物质文化遗产是每个民族的独特标志,是不可替代的文化财富。

保护和传承这些非物质文化遗产对于维护当地民族文化的独特性和传统价值至关重要。

本文将从黔东南非物质文化遗产的特点、保护现状和问题以及保护对策等方面进行探讨。

一、黔东南非物质文化遗产的特点黔东南非物质文化遗产包括了诸多丰富的传统文化形式,如唱歌、舞蹈、手工艺等。

其中以苗族、侗族的传统文化最为丰富多彩。

苗族、侗族的歌舞文化是其非物质文化遗产的重要组成部分,这些民族用歌声和舞蹈表达出对自然、对祖先、对生活的感悟和感情。

黔东南地区的手工艺制作技艺也非常独特,如苗族的织布、刺绣等,侗族的银饰、竹编等,这些手工艺品都承载着民族的历史、文化和传统。

黔东南非物质文化遗产的独特性和多样性使其成为了该地区民族文化的重要标志,也是促进民族文化的传承和发展不可或缺的资源。

二、保护现状和问题随着现代化的发展,黔东南地区的非物质文化遗产面临着许多挑战。

其中最主要的问题包括:1. 传统技艺失传:随着现代生活方式的影响,许多传统的手工艺技艺逐渐失传。

年轻人不愿意从事传统手工艺制作,这导致了传统技艺的断代传承。

2. 资源开发与文化传承的矛盾:随着旅游业的发展,一些非物质文化遗产成为了旅游开发的资源,受到了商业化的影响。

一些传统文化活动被改编和歪曲,失去了原有的纯粹性。

3. 保护体系不健全:在保护非物质文化遗产的法律法规和政策上还存在不完善的地方,缺乏有效的保护措施和专业人才。

以上问题都对黔东南非物质文化遗产的保护和传承提出了严峻的挑战。

三、保护对策为了有效保护黔东南非物质文化遗产,我们需要采取一系列的措施:1. 加强保护意识:通过宣传教育和文化交流活动,提高当地群众和政府部门对非物质文化遗产保护的重视,增强保护意识。

2. 保护体系建设:建立健全的非物质文化遗产保护法律法规和政策,加强对非物质文化遗产的保护措施,加大对传统手工艺制作的保护和传承力度。

瑶浴的功效有哪些千年瑶浴是湖南金凤凰生物科技有限公司旗下的瑶浴项目加盟品牌。

千年瑶浴具有十年以上的品牌历史。

贵州省黔东南州从江县瑶族自治区是千年瑶浴的发源地。

08年贵州从江千年瑶浴成为国家第二批非物质文化遗产保护名录,在众多的瑶浴品牌中,千年瑶浴荣升为国家认证的正宗的瑶族药浴。

因此千年瑶浴也荣获“黔东南民族民间文化保护项目”,“中国特产大典”,“黔东南名创”等殊荣。

千年瑶浴发源于贵州黔东南州瑶族自治县从江。

从江山清水秀,人杰地灵,这里孕育了大自然天然的药浴草药库,千年瑶浴属于从江板瑶瑶浴一脉,有着悠久的药浴文化历史。

从江因地处偏僻的云贵高原至今公路未通,因此,阻碍了当地传承千年的瑶浴发展。

2011年,随着全国各地民族民间文化保护项目的开启,千年瑶浴成为黔东南州民族民间文化保护项目,与此同时,湖南金凤凰生物科技有限公司荣幸成为千年瑶浴品牌的监管企业。

千年瑶浴也走出重峦叠嶂的深山,迅速演变为养生行业洗浴文化。

千年瑶浴是贵州省黔东南州从江县瑶族人民的民间洗澡药浴,在瑶族的药浴文化中,瑶浴有只传男,不传女的规定,因其是祖传药方,又传承千年,故有“千年瑶浴”之称,千年瑶浴以其神奇的治病疗效而著名,08年随着从江瑶浴成为国家非物质文化遗产,千年瑶浴也在各地的瑶浴品牌申报中成为湖南金凤凰生物科技有限公司旗下的瑶浴加盟品牌。

在我国,药浴的发展也经历几千年,在中医中,药浴法是外治法之一,即用药液或含有药液水洗浴全身或局部的一种方法,其形式多种多样:洗全身浴称“药水澡”;局部洗浴的又有“烫洗”、“熏洗”、“坐浴”、“足浴”等之称,尤其烫洗最为常用。

千年瑶浴也正是在这样的药浴文化的熏陶中一步步孕育而成,早在《太平圣惠方》一书中记载有熏洗方163,除了大量的内科药浴方外,还包括眼科方24首方、扭伤骨折方11首、阴疮湿疹方24首。

《圣济总录》“治外者,由外以通内……,籍以气达者是也。

”“渍洗法,所以宣通形表,当以汗解,若人肌内坚厚,腠理致密,有难取汗者,则服药不能外发,须借汤浴,疏其汗孔,宣导外邪,乃可以汗……”。

浅谈黔东南非物质文化遗产的保护黔东南苗族侗族自治州,位于贵州省东南部,是中国少数民族聚居地之一,也是非物质文化遗产资源丰富的地区之一。

自古以来,黔东南地区的苗族、侗族等少数民族就因其独特的文化传统而备受瞩目,这其中包括了许多非物质文化遗产。

这些非物质文化遗产既是地方民众精神生活的重要组成部分,也是中国文化的宝贵遗产,因此需要得到有效的保护和传承。

非物质文化遗产,是指各种民族传统的表演艺术、口头传统、社会实践、习俗等,它们以口头、行为、符号、图像等形式传承,包括口头传统、表演艺术、社会实践、习俗仪式等内容。

这些非物质文化遗产承载着丰富的历史文化内涵,是少数民族文化的重要体现,也是丰富和多样中国文化的重要组成部分。

在黔东南地区,苗族的跳花篮、侗族的芦笙音乐、锦鸡舞等皆为世人所称道的非物质文化遗产。

这些非物质文化遗产不仅体现了少数民族的智慧和勤劳,更代表了他们对自然、对生活、对人的理解和认知,具有深远的历史文化价值和现实意义。

保护这些非物质文化遗产成为当地文化保护工作的迫切需要。

黔东南非物质文化遗产的保护工作需要具体落实到以下几个方面:一、加强法律法规的建设保护非物质文化遗产,首先需要有明确的法律法规作为保障。

地方政府应当加大力度,制定专门的法律法规,明确非物质文化遗产的定义、保护范围、传承方式等,从制度层面上保障非物质文化遗产的保护和传承工作。

二、加强保护机构建设和管理地方政府需要加强对非物质文化遗产保护机构的建设和管理,提供更多的保护资金和技术支持,培养更多的非物质文化遗产保护专业人才,形成一支专业队伍,推动非物质文化遗产的保护工作。

三、加强宣传传播非物质文化遗产的传承和保护需要得到社会的广泛认可和支持,地方政府需要加大宣传传播力度,利用各种媒体平台,宣传非物质文化遗产的价值和意义,引导社会各界尊重和关爱非物质文化遗产,共同参与保护工作。

四、加强保护工作的国际合作非物质文化遗产的保护是一个国际性的工作,地方政府应当加强与国际机构、各国相关机构的合作与交流,学习先进的国际经验和理念,从全球范围内寻求保护非物质文化遗产的有效途径和方法,推动保护工作的国际化进程。

浅谈黔东南非物质文化遗产的保护黔东南是中国黔南布依族苗族自治州,这个地区特别丰富多样的非物质文化遗产资源。

非物质文化遗产是人类智慧的结晶,是一个民族和一个地区的文化独特性的体现。

保护和传承黔东南的非物质文化遗产对于谱写中国文化多样性,推进中国文化软实力的提升具有重要意义。

保护黔东南的非物质文化遗产是保护中国传统文化的一部分。

黔东南地区有着丰富的传统节日,比如“瓮灌节”、“朝阳节”等等。

这些节日既是人们生活的一部分,也是人们精神世界的反映。

保护这些传统节日,不仅是保护了当地人的精神寄托,也是保护中国传统文化的一种方式。

保护黔东南的非物质文化遗产对于推动旅游业的发展具有重要作用。

黔东南地区有着得天独厚的自然风光,这与当地的非物质文化遗产是相互联系的。

当地举办的各种民族文化节、传统舞蹈表演等活动吸引了大量的游客。

通过保护和传承这些非物质文化遗产,可以吸引更多的游客前来参观、体验,从而促进当地旅游业的发展。

保护黔东南的非物质文化遗产对于当地民众的自尊心和自信心具有重要意义。

非物质文化遗产是一个社区和一个民族的认同感的体现。

当地居民通过参与保护和传承非物质文化遗产,可以增加对自身文化的认同感和自豪感,提高对当地文化的自信心。

保护黔东南的非物质文化遗产需要全社会的共同努力。

政府应该加大对非物质文化遗产的保护力度,加大对非物质文化遗产保护项目的资金支持。

当地居民和社区也应该积极参与到相关保护活动中来,传承和发扬当地的非物质文化遗产。

黔东南地区有着丰富多样的非物质文化遗产资源,保护和传承这些遗产对于保护中国传统文化、推动旅游业的发展、增强当地民众的自尊心和自信心具有重要意义。

需要政府、社会各界和民众共同努力,才能实现非物质文化遗产的有效保护和传承。

黔东南苗族侗族自治州黔东南苗族侗族自治州,位于贵州省东南部。

下辖16个县市,首府凯里市。

全州辖凯里1市和麻江、丹寨、黄平、施秉、镇远、岑巩、三穗、天柱、锦屏、黎平、从江、榕江、雷山、台江、剑河15县,凯里1个国家级经济开发区、炉碧、金钟、洛贯、黔东、台江、三穗、岑巩、锦屏、黎平9个省级经济开发区。

有7个街道办事处,94个镇,110个乡(其中17个民族乡)。

截止2012年,黔东南州户籍人口459.22万人,年末常住人口347.27万人,有苗族、侗族、汉族、布依族、水族、瑶族、壮族、土家族等33个民族,常住人口中少数民族人口占78.27%,其中苗族人口占41.57%,侗族人口占28.99%。

黔东南总面积3.0337万平方公里,东西相距220公里,南北跨度240公里。

地势西高东低,自西部向北、东、南三面倾斜,海拔最高2178米,最低137米,历有"九山半水半分田"之说。

境内沟壑纵横,山峦延绵,重崖迭峰,原始生态保存完好,境内有雷公山、云台山、佛顶山等原始森林,原始植被保护区与自然保护区29个,其中雷公山自然保护区为国家自然保护区。

黔东南素有"百节之乡"的别称,一年中有节日集会200多个。

节日活动有唱歌跳舞、斗牛赛马、吹芦笙、踩铜鼓、赛龙舟、玩龙灯、唱侗戏等等。

主要的民族节日有苗族的芦笙会、爬坡节、姊妹节、"四月八"、吃新节、龙舟节、苗族的苗年,侗族的侗年、泥人节、摔跤节、林王节、"三月三"歌节、"二十坪"歌节,水族的端节,瑶族的"盘王节"等等。

少数民族传统体育活动主要有苗族的"划龙船"和武术,侗族的被誉为"东方橄榄球"的抢花炮等。

黔东南素有"歌舞海洋"的别称。

苗族的"飞歌"和"游方歌",还有"古歌"、"酒歌"、"大歌",其调式不一。

贵州省人民政府关于公布第二批省级非物质文化遗产代表作名录的通知文章属性•【制定机关】贵州省人民政府•【公布日期】2007.05.29•【字号】黔府发[2007]16号•【施行日期】2007.05.29•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】文化、新闻出版、广播影视、体育综合规定正文贵州省人民政府关于公布第二批省级非物质文化遗产代表作名录的通知(黔府发[2007]16号)各自治州、市人民政府,各地区行署,各县(自治县、市、市辖区、特区)人民政府,省政府各部门、各直属机构:根据《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)精神,我省自2005年以来,相继建立了省、市(州、地)、县(市、区)级非物质文化遗产代表作名录。

根据文化部的部署和我省的安排,全省各地申报了第二批省级非物质文化遗产代表作名录309个,经省非物质文化遗产保护委员会专家委员会严格评审,省非物质文化遗产保护委员会审核,省人民政府同意将“苗族神话叙事歌《仰阿莎》”等202个民族民间文化项目列为第二批省级非物质文化遗产代表作名录,现将代表作名录(含保护项目所在地)予以公布。

非物质文化遗产既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。

各地、各有关部门要充分认识做好非物质文化遗产保护工作的重要性和必要性,要加强普查工作,进行系统、有针对性的挖掘和抢救。

建立和完善本级非物质文化遗产名录体系,对被列入名录的要制定保护规划,明确责任目标,加强组织协调,落实保护措施,认真贯彻“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”的方针,切实做好非物质文化遗产保护、管理和合理利用的工作,为建设和谐贵州作出积极贡献。

附件:贵州省第二批省级非物质文化遗产代表作名录(202个)贵州省人民政府二○○七年五月二十九日贵州省第二批省级非物质文化遗产代表作名录(202个)一、民间文学(8个)苗族神话叙事歌《仰阿莎》(剑河县、黔东南州民族文化研究所)、苗族《古歌》(施秉县、普定县、龙里县)、苗族口头经典“贾”(丹寨县、黔东南州民族文化研究所)、侗族民间文学《珠郎娘美》(榕江县、从江县)、布依族摩经(贞丰县、关岭县)、苗族历法(丹寨县)、苗族民间文学《阿蓉》(榕江县)、布依族口传史诗“布依族盘歌”(六盘水市)。

贵州非遗名录贵州是一个充满传统文化的地方,从古至今,贵州人民就有许多独特的传统技艺和文化传承,其中有许多被世界各国所熟知,甚至被国家列入“非物质文化遗产”保护目录中。

因此,贵州就成为中国非物质文化遗产的重要支柱。

贵州非物质文化遗产的有关名录中,有许多贵州的独特传统技艺,包括:一、民间艺术:1、凉拌甜瓜:凉拌甜瓜是贵州地区的一种传统小吃,用新鲜的甜瓜,搭配芝麻,再加上蒜蓉、大葱、香油等调料,经过凉拌后呈现出独特的香甜口感,受到游客的喜爱。

2、贵州竹筒鼓:贵州竹筒鼓是贵州特有的传统文化,也是贵州著名的民间艺术。

它以竹筒为器物,装有铜钹,能发出悦耳的音乐,表现出贵州独特的文化气息。

3、贵州把玩:贵州把玩是贵州特有的民间艺术,在贵州各地都有,把玩是一种传统民间游戏,通常由两个男子把玩一个把,以及一些口头调侃,可以让人放松心情,舒缓压力。

4、贵州葫芦鼓:贵州葫芦鼓是一种贵州特有的传统乐器,由竹子制成,装有铜钹,可以发出悦耳的音乐,是贵州特有的文化遗产。

二、民俗传统:1、贵州节日:贵州有许多传统节日,其中最著名的是“大贵州”节,也叫“赛月”,它是贵州新春的象征,是贵州最重要的传统节日。

2、贵州民间舞蹈:贵州有许多传统民间舞蹈,如黔中舞、黔东舞、百步鬼舞等,它们都是贵州独特的传统文化,令人印象深刻。

3、贵州传统服饰:贵州有许多传统服饰,如贵州特色的披头巾、腰带、裙子等,它们都具有独特的文化气息,受到国内外游客的欢迎。

三、手工艺:1、贵州陶瓷:贵州陶瓷是贵州地区的一种传统手工艺,它以精美的造型,精致的工艺,独具特色的色彩,深受游客的喜爱。

2、贵州木雕:贵州木雕是贵州地区最著名的传统手工艺,它以精美的造型,精致的工艺,独特的风格,深受游客的喜爱。

3、贵州编织:贵州编织是贵州地区最著名的传统手工艺,以其独特的编织技艺,传统的色彩,受到游客的喜爱。

4、贵州织锦:贵州织锦是贵州地区最著名的传统手工艺,以其多姿多彩的织锦花样,受到游客的喜爱。

黔东南竟然有这么多“中国XX之乡”,快看看你的家乡有什么称号!美丽富饶的黔东南州居住着苗、侗、汉、水、瑶、壮、布依、土家、仫佬、畲等民族,这里民风质朴,人民勤劳善良,热情好客,处处洋溢着浓郁的高原豪放之气,人人都在念叨诗与远方,却不知道多少美景美物近在身旁。

各民族用自己的聪明才智在创造美好家园的同时创造了绚丽多姿的民族文化,形成了各具特色的风土人情。

苗乡侗寨的黔东南,历史可谓源远流长,大家在黔东南生活这么久,知道你的家乡有“中国XX之乡”的称号吗?凯里市舟溪镇新光村——中国芦笙之乡凯里市舟溪镇新光村被誉为“中国芦笙之乡”,是传统手工芦笙的制作之乡。

当地有400余年的芦笙制作历史,村民几乎人人都会吹芦笙、做芦笙。

目前,新光村有65户居民以制作芦笙为业,年产芦笙3万只,芦笙产品远销海外,芦笙已逐渐成为当群众增收致富的支柱产业。

2006年,苗族芦笙制作技艺入选第一批国家级非物质文化遗产代表作名录。

从江县——中国香猪之乡从江香猪是我国珍贵的微型地方猪种,具有体型矮小、肉质细嫩、基因纯合、无污染等特点,被评为国家二级珍稀保护畜种。

从江香猪营养丰富,胆固醇含量低,是制作高档肉食品的优质原料。

1995年在北京首届“百家中国特产之乡”命名暨宣传活动会上,黔东南州从江县被命名为“中国香猪之乡”。

1999年获中国国际农业博览会名、特、优产品称号。

台江反排村——中国民间艺术(苗族木鼓舞)之乡木鼓舞,现在人们称之为“东方迪斯科”。

源于苗族13年一次的祭祖节。

它由五个鼓点章节组成,其内容反映了苗族迁徙过程中的跋山涉水、打猎、欢庆等过程。

其艺术特点以鼓导舞、粗犷朴实、激情奔放。

2003年,台江县反排村被文化部命名为“中国民间艺术(苗族木鼓舞)之乡”。

台江县——中国苗绣之乡台江的苗族刺绣:平绣、皱绣、破线绣、挑绣、褶绣、辫绣、锁绣、双针绣等应有尽有,是一笔丰富的世界文化遗产,也是世界刺绣艺术中的一朵奇葩。

中国工艺美术协会于2008年10月上旬对申报中国工艺美术行业特色区域荣誉称号的黔东南州及雷山、台江二县进行了考评。

中国西南地区非遗名录中国西南地区拥有丰富的非物质文化遗产(简称非遗),这些文化遗产反映了该地区深厚的历史文化底蕴和多元的民族特色。

以下是六个列入中国西南地区非遗名录的项目及其赏析:1. 川剧变脸(四川省)- 赏析:川剧变脸是四川川剧中的一种独特技艺,演员通过迅速更换面具来表现角色的情感变化。

这种技艺神秘莫测,极具观赏性,是中国传统文化中的一大奇观。

2. 云南白族三道茶(云南省)- 赏析:白族三道茶是一种具有独特民族风味的茶艺表演,它以独特的泡茶方式和饮用礼仪体现了白族人的哲学思想和生活智慧,反映了人与自然和谐共生的理念。

3. 贵州苗族银饰工艺(贵州省)- 赏析:苗族银饰工艺是中国银饰艺术中的瑰宝,以其精美的造型、精湛的技艺和丰富的文化内涵而著称。

苗族银饰不仅是装饰品,也是族群身份和文化传承的象征。

4. 西藏唐卡(西藏自治区)- 赏析:唐卡是一种绘制在布幔或纸上的藏族绘画艺术,通常以佛教图像为主题。

它的色彩艳丽,线条流畅,富含宗教和历史元素,是藏传佛教文化的重要组成部分。

5. 重庆木版年画(重庆市)- 赏析:木版年画是一种传统的民间艺术形式,以其鲜艳的色彩和质朴的风格深受人们喜爱。

重庆木版年画多以吉祥寓意和生活场景为主题,反映了民众的生活习俗和审美情趣。

6. 四川蜀绣(四川省)- 赏析:蜀绣是中国四大名绣之一,以其精湛的技艺和独特的艺术风格著称。

蜀绣作品图案丰富,色彩鲜明,针法多样,体现了四川地区的传统美学和文化特色。

这些非遗项目不仅是中国西南地区的文化瑰宝,也是全人类共同的文化财富,它们的存在和传承对于保护民族文化多样性、促进文化交流具有重要意义。

黔东南州非物质文化遗产名录

一、民间信仰类(6个)

侗族萨码节(榕江县)、哥蒙的“哈冲”(黄平县)

二、民间音乐类(6个)

侗族琵琶歌(榕江县)、侗族大歌(黎平县)、洪州琶琶歌(黎平县)

三、岁时节令类(11个)

苗族茅人节(榕江县)、稿午苗族水鼓节(剑河县)、苗族牯藏节(雷山县)、注溪娃

娃场(岑巩县)

四、文化空间类:(14个)

双倍嘎(从江县)、四十八寨歌节(天柱县)、社节(天柱县)、报京三月三(镇远县)、

隆里花脸龙(锦屏县)、苗族弄嘎讲略(黄平县)、月也(黎平县)、古思州“屯锣”(岑

巩县)、苗族姊妹节(台江县)

五、人生礼俗类:(4个)

占里侗族生育习俗(从江县)、平秋北侗婚恋习俗(锦屏县)

六、传统体育竞技类(3个)

勾林(天柱县)、侗族月牙铛(天柱县)、侗族摔跤(黎平县)。

七、民间手工技艺类(17个)

苗族蜡染(丹寨县)、石桥古法造纸(丹寨县)、剑河锡绣制作工艺(剑河县)、苗族

服饰文化(雷山县)、苗族银饰工艺(雷山县)、苗族芦笙文化(雷山县)、思州石砚制作

工艺(岑巩县)、

八、民间舞蹈类(15个)

苗族格哈(丹寨县)、锦鸡舞(丹寨县)、畲族粑槽舞(麻江县)、反排木鼓舞(台江

县)

九、民间文学(口头文学)类(3个)

苗族“刻道”(施秉县)、苗族“古歌古词”神话(黄平县)、苗族古歌与古歌文化

(台江县)。

十、民间知识类(2个)

千户苗寨建筑工艺(雷山县)

十一、戏曲类(8个)

侗戏(黎平县)、思州傩戏傩技(岑巩县)

贵州省第二批省级非物质文化遗产代表作名录(202个)

一、民间文学(8个)

苗族神话叙事歌《仰阿莎》(剑河县、黔东南州民族文化研究所)、苗族《古歌》

(施秉县、普定县、龙里县)、苗族口头经典“贾”(丹寨县、黔东南州民族文化研究

所)、侗族民间文学《珠郎娘美》(榕江县、从江县)

二、民间音乐(24个)

苗族多声部情歌(台江县、剑河县)、苗族飞歌(雷山县)、苗族芒筒芦笙祭祀乐(丹

寨县)、侗族大歌(从江县小黄乡、榕江县)、侗族河边腔(黎平县)、河边腔苗歌(锦屏

县)、十二诗腔苗歌(锦屏县)、侗族歌簦(锦屏县平秋镇)

三、民间舞蹈(22个)

苗族铜鼓舞(雷山县)、苗族芦笙舞(雷山县、凯里市、榕江县)、苗族板凳舞(凯

里市)、苗族踩鼓舞(镇远县)

四、传统戏剧(9个)

阳戏(天柱县)、思州喜傩神(岑巩县)、镇远土家族傩戏(镇远县)

五、曲艺(4个)

嘎百福(剑河县、台江县、榕江县、雷山县)、君琵琶(黎平县)

七、民间美术(6个)

苗族剪纸(剑河县)、苗族百鸟衣艺术(丹寨县)、苗族“嘎闹”支系服饰艺术(丹

寨县)。

八、传统手工技艺(32个)

苗族织锦(麻江县、雷山县)、苗族泥哨(黄平县)、苗族银饰(黄平县)、侗族鼓楼

花桥建造技艺(黎平县)、造林习俗(锦屏县)、侗族鼓楼营造技艺(从江县)、苗族马尾

斗笠制作技艺(凯里市)、苗族堆花绣(凯里市)、枫香染制作技艺(麻江县)、蓝靛靛染

工艺(黎平县)、水族石雕(榕江县)、土法造纸工艺(三穗县)、竹编工艺(三穗县)、木

雕工艺(镇远县)、民间火纸制作技艺(岑巩县)

九、传统医药(7个)

瑶族医药(从江县)、苗族医药(雷山县、黔东南州民族医药研究所)、侗族医药(黔

东南州民族医药研究所)

十、民俗(82个)

苗族独木龙舟节(台江县、施秉县)、苗族祭尤节(丹寨县)、谷陇九月芦笙会(黄

平县)、 国家级非物质文化遗产名录 我州13个项目入选

文化部公示的第三批国家级非物质文化遗产项目名录名单,共计355项,其中新

入选项目191项,扩展项目164项。贵州省20个项目24个申报点入选,其中黔东南

13个项目15个申报点入选,占贵州省入选项目的65%。

黔东南是一个以苗侗民族为主体民族的多民族自治州,历史悠久的民族民间文化

造就了黔东南丰富多彩的文化遗产。在国务院公布的第一、二批国家级非物质文化遗

产名录中,黔东南州有39项53个保护点。目前,我州第一、二、三批国家级项目名

录共52项68个保护点,在全国地州级名列第一位,相当于一个省的入选量,使我州

成为了举世公认的非物质文化遗产大州。

黔东南入选文化部公布国家级第三批非物质文化遗产

项目名录名单

一、新入选项目(6项6点):

1、传统体育、游艺与杂技:赛龙舟(镇远县)

2、传统美术:侗族刺绣(锦屏县)

3、民俗:侗年(榕江县)、歌会(四十八寨歌节)(天柱县)、月也(黎平县)、

苗族栽岩习俗(榕江县)

二、扩展项目(7项9点):

1、传统音乐:侗族琵琶歌(从江县)、苗族民歌(苗族飞歌)(剑河县)

2、传统美术:苗绣(台江县)

3、传统技艺:苗族蜡染技艺(黄平县)、银饰锻制技艺(苗族银饰锻制技艺)

(剑河县、台江县)、苗族织锦技艺(台江县、凯里市)、苗族芦笙制作技艺(凯里

市)。

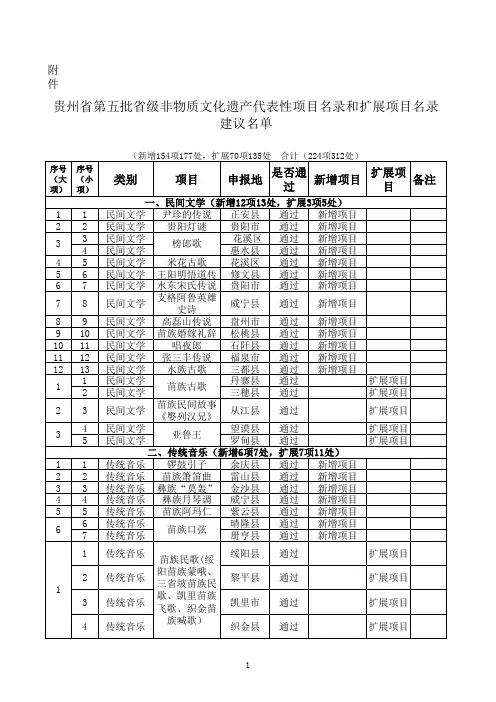

贵州省第四批省级非物质文化遗产代表性项目共121项(140处),其中

新增项目75项(77处),扩展项目46项(63处)。

具体内容如下:

一、新增项目75项(77处)

(一)民间文学4项(5处)。

(二)传统音乐11项(11处)。

侗族笛子歌(黎平县)、注溪山歌(天柱县)、启蒙侗歌(锦屏县)。

(三)传统舞蹈9项(9处)。

苗族古瓢舞(雷山县)、苗族水鼓舞(剑河县)、踩亲舞(黄平县)。

(四)传统戏剧5项(5处)。

(五)传统体育、游艺与杂技3项(3处)。

(六)传统技艺21项(21处)。

苗族古瓢琴制作技艺(雷山县)、天柱宗祠浮雕彩绘技艺(天柱县)、道菜制作

工艺(镇远县)、煨酒酿造技艺(从江县)。

(七)传统医药4项(4处)。

半枫荷熏浴疗法(凯里市)。

(八)民俗18项(19处)。

苗族舞龙嘘花习俗(台江县)、圣德山歌节(三穗县)、巴冶土王戊(三穗县)、

壮年(从江县)、瑶族度戒(从江县)、瑶族嫁郎(从江县)。

二、扩展项目46项(63处)

(一)民间文学1项(2处)。

(二)传统音乐7项(7处)。

侗族牛腿琴歌(黎平县)、苗族民歌(苗族飞歌)(台江县)、苗族多声部情歌

(黄平县)。

(三)传统舞蹈2项(2处)。

苗族板凳舞(黄平县)、金钱棍(岑巩县)。

(四)曲艺2项(2处)。

君琵琶(榕江县)。

(五)传统体育、游艺与杂技3项(5处)。

苗族武术(剑河县)。

(六)传统美术4项(5处)。

苗族剪纸(施秉县)、侗族刺绣(镇远县)、苗绣(丹寨县)。

(八)传统技艺10项(12处)。

苗族银饰锻制技艺(丹寨县)。

(九)传统医药1项(1处)。

苗医药(骨髓骨伤药膏)(麻江县)。

(十)民俗12项(20处)。

水书习俗(榕江县)、苗族招龙(榕江县、剑河县)、月也(榕江县、从江县)、

苗族姊妹节(剑河县)、苗族芦笙节(从江县)、苗族翻鼓节(凯里市)。