温州市水资源公报

- 格式:doc

- 大小:516.50 KB

- 文档页数:24

摘要------------------------------------------------------------------------------------------------------1一、基本气候概况-----------------------------------------------------------------------------------21、气温-------------------------------------------------------------------------------------------22、降水-------------------------------------------------------------------------------------------43、日照-------------------------------------------------------------------------------------------7二、重要气候事件-----------------------------------------------------------------------------------91、高温-------------------------------------------------------------------------------------------92、干旱------------------------------------------------------------------------------------------113、热带气旋------------------------------------------------------------------------------------134、暴雨------------------------------------------------------------------------------------------145、冬春季阴雨---------------------------------------------------------------------------------146、寒潮------------------------------------------------------------------------------------------147、大雪------------------------------------------------------------------------------------------148、大雾------------------------------------------------------------------------------------------15三、气候影响评价----------------------------------------------------------------------------------161、气候与农作物-----------------------------------------------------------------------------162、气候与水资源-----------------------------------------------------------------------------163、气候与生态--------------------------------------------------------------------------------174、气候与交通--------------------------------------------------------------------------------18 特写:人工增雨斗旱魔-------------------------------------------------------------------------封三2003年度(2002年12月至2003年11月)浙江省气候突出特点是:气温显著偏高,降水总量偏少,夏秋严重干旱,梅雨来迟去早。

温州市区地下水开发利用现状及对策与措施

温州市区地下水开发利用现状及对策与措施

随着人类经济和社会活动的不断发展和城市人口的不断增长,温

州市区地下水资源日益受到重视。

过度开采和滥用地下水资源不仅会

加剧水资源短缺,还会引发一系列环境问题。

为此,温州市出台了多

项和措施,建立了科学的地下水管理制度,推动地下水合理开发利用。

目前,温州市区地下水开发利用存在的主要问题是资源短缺和水

质污染。

由于温州地处山区,地下水往往受到污染物的影响,水质难

以保证。

此外,伴随着城市建设和工业发展,地下水的开采量逐年递增,难以满足城市各方面用水需求。

为了解决这些问题,温州市采取了多项措施和对策。

首先,领导

加强地下水管理,加强对地下水资源的调查和监测,加强对地下水开

发利用的管理和监督,确保地下水开发利用达到环保、可持续的标准。

其次,积极推广城市雨水收集利用技术,减少城市道路和建筑物的雨

水排放,提高雨水的利用率。

第三,加强水资源节约措施,提高城市

居民和企业对水资源的意识,减少浪费,促进用水的合理分配。

第四,发展优质水源,通过引用外来水源、发展海水淡化技术等方式,增加

城市优质水源供应,提高水资源的保障水平。

总之,面对水资源紧张和城市化发展的双重挑战,温州市要始终

坚持可持续发展的理念,通过综合施策,加强地下水管理,推广节水

技术,发展优质水源等方式,实现地下水的合理开发利用,增强城市

用水的安全性、稳定性和可持续性。

温州“后花园”的“大水缸”—飞云湖(泰顺、文成)水资源探索作者:包国雅江聪杰来源:《农民致富之友》2017年第20期1 温州概况温州市位于浙江省东南部,东濒东海,南毗福建,西及西北部与丽水市相连,也是位于泰顺、文成的东北部。

全市陆域面积12065平方公里。

海域面积约11000平方公里。

境内地势,从西南向东北呈现梯形倾斜。

绵亘有洞宫、括苍、雁荡诸山脉,泰顺的白云尖,海拔1611米,为全市最高峰,是飞云江的源头。

1.1 泰顺与气候泰顺山清水秀,风光旖旎,自然生态保护得比较完整,是国家首批生态示范区、中国茶叶之乡、中国廊桥之乡和革命老区县,还被誉为“中国十大最纯净的美丽风景线”、“浙南的净土”、“自助旅游的天堂”。

县域的南部有世界上罕见的含氡温泉,有“神水宝地”之称,是温州“四大王牌”景区之一;西北角是乌岩岭国家级自然保护区,为飞云江水系源头,被誉为“生物种源天然基因库”;飞云湖是国家重点风景名胜区,自然景色旖旎绚丽,是浙江除千岛湖外最大的人工湖。

是温州最佳的“大水缸”。

年气候特点:泰顺属中亚热带海洋季风气候区,四季分明,气候温和,雨量充沛,春夏水热同步,秋冬光热互补,高山云雾弥漫,山区海拔高低悬殊,地形、地貌复杂,小气候明显多变。

年平均气温明显比温州其它县市偏低,降水量、雨日、雷暴日数、雪日、霜日数明显偏多,无霜期日数明显偏少,出现“五多一低一少”。

(要素参见表一,资料年限:(1971-2000年)。

泰顺每年的台风、暴雨、梅雨、连阴雨天气,(但少有年份无台风),为“大水缸”输送大量的水资源。

1.2 文成与气候位于泰顺北部,文成的南端紧连接飞云湖(约占飞云湖的三分之一),同是温州西南部的山区县,具有泰顺类似小气候特征,年雨量、雨日仅次于泰顺,作为俩个温州的后花园山区县,同时为这个“大水缸”输送大量的水资源。

2 飞云湖基本概况飞云湖位于浙江省温州市泰顺县内和文成县交界地带,飞云湖上游90千米与珊溪交汇处,面积54.8平方公里,是浙江南部最大的湖泊,其中泰顺县大约占有飞云湖水域面积的三分之二。

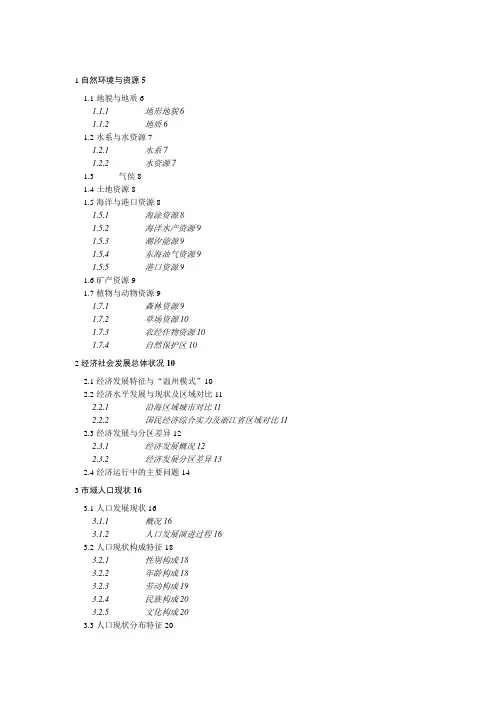

1自然环境与资源51.1地貌与地质61.1.1 地形地貌61.1.2 地质61.2水系与水资源71.2.1 水系71.2.2 水资源71.3 气侯81.4土地资源81.5海洋与港口资源81.5.1 海涂资源81.5.2 海洋水产资源91.5.3 潮汐能源91.5.4 东海油气资源91.5.5 港口资源91.6矿产资源91.7植物与动物资源91.7.1 森林资源91.7.2 草场资源101.7.3 农经作物资源101.7.4 自然保护区102经济社会发展总体状况102.1经济发展特征与“温州模式”102.2经济水平发展与现状及区域对比112.2.1 沿海区域城市对比112.2.2 国民经济综合实力及浙江省区域对比11 2.3经济发展与分区差异122.3.1 经济发展概况122.3.2 经济发展分区差异132.4经济运行中的主要问题143市域人口现状163.1人口发展现状163.1.1 概况163.1.2 人口发展演进过程163.2人口现状构成特征183.2.1 性别构成183.2.2 年龄构成183.2.3 劳动构成193.2.4 民族构成203.2.5 文化构成203.3人口现状分布特征204城镇体系发展与现状224.1温州市城镇体系形成发展的历史进程224.1.1 由原始聚落逐步发展到东瓯封建王城224.1.2 区域中心域市的形成224.1.3 北宋至1840年——城镇体系的形成和发展时期234.1.4 解放后温州城镇体系发展阶段244.2温州市城镇体系发展的现状及特点分析254.2.1 现状概述254.2.2 市域城镇化发展特点254.2.3 市域城镇等级规模结构264.2.4 城镇化的动力机制分析284.2.5 市域城镇职能类型结构294.2.6 市域城镇体系空间网络结构315市域工业现状345.1工业发展现状345.2基本特点345.2.1 所有制结构特点345.2.2 工业门类结构345.2.3 企业规模结构365.2.4 地域空间分布365.3存在问题375.3.1 工业经济结构性矛盾突出375.3.2 能源和主要原材料严重短缺375.3.3 企业小生产意识浓厚,国有企业改革不配套385.3.4 工业布局不平衡386市域农业现状396.1农业发展条件396.1.1 农业发展的自然条件396.1.2 农业发展的社会经济条件396.2农业发展状况406.3农业发展存在的问题417市场体系现状437.1商品市场基础现状437.2商品市场分类现状437.3商品市场布局现状447.4历年发展状况447.5微观数据458市域旅游现状478.1市域旅游资源现状478.1.1 自然景观资源478.1.2 人文景观资源488.2市域旅游业现状498.2.1 基本概况498.2.2 历年发展状况498.2.3 游线现状498.2.4 服务区布局现状508.2.5 客源市场腹地现状51 8.3微观数据519市域社会设施现状569.1教育事业569.1.1 现状概况569.1.2 存在问题589.2卫生事业589.2.1 现状概况589.2.2 存在问题599.3科技599.3.1 现状概况599.3.2 存在问题619.4文化事业619.4.1 现状概况619.4.2 存在问题629.5体育事业629.5.1 现状概况629.5.2 存在问题6310公路交通现状6410.1公路交通运输基本情况6410.1.1 公路网现状6410.1.2 客货运量现状6510.1.3 交通量及客货运流向6510.1.4 公路运输场站现状65 10.2主要公路基本情况6810.2.1 高等级公路6810.2.2 国道和省道6910.2.3 主要市(县)道7410.3交通运输存在问题7411铁路与航空现状7511.1铁路交通现状7511.1.1 金温全线概况7511.1.2 金温铁路温州段75 11.2航空交通现状7612港口水运现状7712.1基本情况7712.2大型港(区)——温州港7712.3中小型港口7912.4温州市域航道现状8112.4.1 入海航道8112.4.2 内河航道——三江五河8112.5交通运输量8213水资源利用与给排水现状8413.1水资源概况8413.1.1 气候水文特征8413.1.2 水资源流域分区及河流水系8513.1.3 水资源构成与总量8513.2水资源系统现状8613.2.1 水利用现状8613.2.2 水利工程现状8713.3给排水系统现状8913.3.1 供水系统现状8913.3.2 排水系统8913.4综合评价9014供电现状9214.1市域供电系统现状9214.1.1 基本情况9214.1.2 电源现状9214.1.3 220KV网络9314.1.4 110KV网络9414.1.5 全市现状用电情况9814.1.6 电网线损率及电压质量9814.1.7 电网调度通信系统9814.1.8 电网调度自动化系统9914.2温州市电网存在的主要问题9914.2.1 可供电源严重不足9914.2.2 网架单薄、方式呆板、稳定性差10014.2.3 峰谷差悬殊,调峰能力低10014.2.4 电网无功缺乏,低电压严重10015邮电通讯网络现状10115.1邮电通信系统基本情况10115.2通信系统现状10215.2.1 交换网现状10215.2.2 传输中继网现状10315.2.3 移动通信网现状10315.2.4 无线寻呼系统现状10315.2.5 数据通信网现状10315.2.6 综合业务数字网(ISDN)和智能网(IN)现状10415.2.7 No.7信令方式应用现状10415.3邮政通信现状10415.4存在的主要问题10415.4.1 电信网存在问题10415.4.2 邮政通信存在问题10416防灾现状10516.1基本情况10516.2防洪防潮排涝现状10516.2.1 三大流域防洪现状10516.2.2 水利设施建设现状10617环境保护现状10917.1环境污染现状评价10917.1.1 综述10917.1.2 水环境10917.1.3 大气环境11417.1.4 固体废弃物污染11617.1.5 声环境11717.2生态环境现状分析11817.2.1 水11817.2.2 森林11917.2.3 矿藏11918市域土地利用现状12018.1土地利用现状及其特点12018.1.1 土地资源利用现状及其分布12018.1.2 土地利用现状特点12118.2土地利用现状中存在的主要问题1221自然环境与资源温州市位于浙江省东南部,地处中亚热带南部亚地带近海地区,界于北纬27°2′~28°37′,东经119°37′~121°16′。

温州市环境质量概要2021摘要:1.温州市环境质量概要2021 简介2.温州市2021 年环境质量的具体情况3.温州市环境质量的改善措施4.温州市环境质量的前景展望正文:一、温州市环境质量概要2021 简介《温州市环境质量概要2021》是温州市环境保护局对2021 年温州市环境质量的详细总结和概述。

本文将根据这份报告,介绍2021 年温州市的环境质量情况,包括空气质量、水质、噪音等方面,并探讨温州市采取的环境改善措施及其效果,最后展望温州市环境质量的未来发展。

二、温州市2021 年环境质量的具体情况1.空气质量:2021 年,温州市空气质量总体良好,达到国家一级标准的天数占全年天数的比例超过80%。

主要污染物为细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)。

2.水质:温州市地表水环境质量总体稳定,大部分河流、湖泊水质达到国家Ⅲ类水标准。

但部分支流和城市河道水质较差,存在一定的污染问题。

3.噪音:温州市噪音污染状况有所改善,城市区域噪音等级普遍达到国家2 类标准。

但部分交通干道和建筑工地附近噪音污染仍然较严重。

三、温州市环境质量的改善措施1.加强大气污染治理:温州市政府采取了一系列措施,包括淘汰落后产能、控制机动车排放、加强工业企业废气治理等,以降低大气污染物排放。

2.保障水环境安全:温州市加大水环境治理力度,推进河流整治、湖泊保护、水源地保护等工作,确保水环境质量的稳定。

3.减少噪音污染:温州市加强对建筑工地、交通干道等噪音源的管理,限制夜间施工,设置隔音带等措施,以降低噪音污染。

四、温州市环境质量的前景展望随着温州市政府对环境保护的投入和监管力度不断加大,以及市民环保意识的提高,温州市环境质量有望在未来继续改善。

在空气质量方面,随着温州市产业结构的优化调整,大气污染物排放将得到进一步控制。

在水环境质量方面,温州市政府将继续推进水环境治理工程,确保水质的稳定。

在噪音污染方面,温州市将进一步加强对噪音源的管理,提高市民的生活质量。

温州市温瑞塘河保护管理办法一、总则温州市温瑞塘河保护管理办法(以下简称《办法》),旨在保护和管理温州市境内的温瑞塘河流域,促进河流资源的合理利用和生态环境的改善。

本办法适用于温州市温瑞塘河流域范围内的河流保护与管理工作。

二、保护与管理目标1. 保护目标(1)保护温瑞塘河流域的生态环境,维护河流水质,保护河道生态系统的完整性和稳定性。

(2)保护温瑞塘河流域的文化遗产与历史遗迹,促进河流文化的传承和发展。

(3)保护温瑞塘河流域的水资源,合理开发利用并保障水资源的供给。

2. 管理目标(1)加强对温瑞塘河流域生态环境的监测与评估,及时发现问题并采取相应措施解决。

(2)加强对温瑞塘河流域水资源的管理与调度,合理配置水资源,提高水资源的利用效率。

(3)加强对温瑞塘河河道的维护与管理,确保河道畅通,防止洪涝灾害的发生。

(4)加强对温瑞塘河流域的文化遗产和历史遗迹的保护与管理,促进旅游和文化产业的发展。

三、保护与管理措施1. 环境保护措施(1)制定并执行河流保护规划,保护温瑞塘河流域的生态环境和自然景观。

(2)加大对温瑞塘河水质的监测与治理力度,建立健全水污染防治体系。

(3)加强对温瑞塘河河岸生态环境的修复与保护,禁止破坏河岸植被和动物栖息地的行为。

(4)加强对温瑞塘河流域的陆地生态环境保护,禁止污染和破坏土地资源的行为。

2. 水资源管理措施(1)建立完善温瑞塘河水资源管理与调度机制,合理分配水资源,确保供需平衡。

(2)加强对温瑞塘河水资源的保护与开发利用,提高水资源利用的效率和可持续性。

(3)推广水资源节约利用和水资源循环利用技术,提高用水单位的节水意识和水资源利用效益。

(4)加大对违法占用和污染温瑞塘河水资源行为的打击力度,依法追究相关责任人的法律责任。

3. 河道维护管理措施(1)建立河道巡查和维护制度,定期对温瑞塘河河道进行巡查,及时清理杂物和堵塞物,保持河道畅通。

(2)加强对温瑞塘河河道疏浚和修复的管理与规划,确保河道的水量和水质。

温州市城市排水管理办法(试行)温州市城市排水管理办法(试行)第一章总则第一条目的为了规范温州市城市排水管理行为,保护城市水资源,确保城市排水系统的安全运行,提高城市环境质量,提出本办法。

第二条适用范围本办法适用于温州市行政区域内的城市排水管理。

第三条定义1. 城市排水:指城市区域内的雨水、污水和工业废水的收集、运输、处理和排放。

2. 城市排水管理:指对城市排水系统进行规划、建设、维护和管理的活动。

3. 温州市城市排水系统:指温州市范围内的雨水排水系统、污水排水系统和工业废水排水系统。

第二章规划与建设第四条城市排水规划1. 温州市人民政府应当制定城市排水规划,明确城市排水系统的布局、建设目标和发展方向。

2. 城市排水规划应当与城市总体规划相衔接,确保城市排水系统与城市发展协调一致。

第五条城市排水建设1. 城市排水建设应按照城市排水规划的要求进行,确保城市排水系统的健康运行和可持续发展。

2. 城市排水设施的建设应当符合相关标准和技术要求,确保其安全可靠。

第六条技术支持与研究1. 温州市应加强城市排水技术研究与创新,提高城市排水系统的效率和可靠性。

2. 温州市应积极引进国内外先进的城市排水技术,提升城市排水管理水平。

第三章维护与管理第七条城市排水设施的维护1. 城市排水设施的维护应定期进行检查、清洁和修复,确保设施的正常运行。

2. 城市排水设施的维护责任由相关管理部门负责,居民和企事业单位应配合做好设施的维护工作。

第八条城市排水系统的运行管理1. 温州市城市排水系统应设立管理部门,负责对城市排水系统进行日常运行管理。

2. 城市排水系统的运行管理应按照相关规定和标准进行,确保排水效果良好。

第九条突发事件应急处理1. 温州市城市排水系统在发生突发事件时,应立即启动应急预案,及时采取措施进行处理。

2. 相关责任单位应配合应急处理工作,确保事件得到及时有效的解决。

第四章监督与处罚第十条监督检查1. 温州市城市排水管理部门应定期进行排水设施的监督检查。

城市体检评估成果交流:温州篇展开全文导读为贯彻落实党中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署,加快建立“一年一体检、五年一评估”的国土空间规划体检评估制度,2019年7月18日,自然资源部办公厅印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》,部署各地按照目标导向、问题导向和操作导向开展国土空间规划体检评估工作。

自然资源部国土空间规划局从各城市体检评估成果中选出一批工作扎实、创新突出、特色明显的报告予以刊载,供各地交流参考。

做好体检评估是更好开展国土空间规划编制和动态维护,做好规划实施工作的重要基础。

温州市紧紧围绕“构建浙江特色的国土空间规划体系”主题,按照《市县国土空间开发保护现状评估技术指南(试行)》中的目标导向、问题导向、操作导向要求,坚持底线管控思维、多源数据佐证、多向维度分析、创新公众参与,建立了基础与特色结合的指标体系,客观分析开发保护现状,定位区域发展坐标,发现群众真实关心的问题,为新一轮国土空间规划编制打下了坚实基础。

一、体检评估技术路线以实现高品质国土空间为导向,以“五大发展理念”为引领,以体检评估指标为抓手,立足温州实际、突出特色,对目标定位、空间格局、“多规合一”、“三线”划定成果、陆海统筹等重点内容开展体检评估。

同时,解读现有规划目标,评估实施情况,识别国土空间保护开发现状问题;坚持底线思维,重点关注底线管控方面的指标评估;遵循指标评估-原因分析-规划建议的逻辑思路,深挖成因,为新一轮温州市国土空间规划编制提出对策建议。

图1 体检评估技术路线二、体检评估内容与创新1.坚持底线管控思维,建立体检评估刚性结构体系本次体检评估结合自然资源部开展国土空间开发保护利用现状实施评估系统填报工作,关注城乡建设用地面积、生态保护红线范围内建设用地面积、永久基本农田保护面积、耕地保有量、森林覆盖率、湿地面积、河湖水面率、水资源开发利用率、自然岸线保有率、重要江河湖泊水功能区水质达标率、近岸海域水质优良(一、二类)比例等底线管控方面指标,将这些指标分为城镇建设、农业保护和生态环境保护等三个方面,建立体检评估刚性结构体系,把底线管控作为倒逼国土空间保护利用转型的手段,体现精确性、传导性、约束性。

温州市环境质量月报温州市环境质量月报,2015年12月,温州市环境监测中心站温州市环境质量月报,2015年12月,单位负责人:郭永东报告编写: 傅向晖审核: 包建军审定: 郭永东温州市环境监测中心站目录第一章环境空气质量状况一、温州市区环境空气质量状况二、各县,市,环境空气质量状况三、环境空气污染物平均浓度状况第二章地表水环境质量状况一、市区水源地水质二、各县(市) 县级以上集中式水源地水质三、跨行政区域交接断面水质四、入海河流水质五、市区平原河网,含瑞安市,水质六、瑞平鳌塘河水质七、乐清塘河水质八、横阳支江及江南河网水质附表 11月各县,市、区,平原河网主要污染物浓度及同比汇总表第一章环境空气质量状况一、温州市区环境空气质量状况2015年12月温州市区环境空气质量指数为40,119~级别为一,三级~其中一级,优,1天~二级,良,27天~三级,轻度污染,2天~超标污染物为PM。

2.5 本月温州市区空气质量优良率为93.3%~在全省各设区市中优良率排名并列第1位~位次由上年同期第4位上升到第1位。

PM2.533月平均浓度为43μg/m~比上年同期,59μg/m,下降了27.1%~平均浓度在全省各设区市中排名第1位~位次由上年同期第3位上升到第1位。

1,12月我省各设区市市区环境空气AQI级别天数比较见表1。

表1 1,12月浙江省设区市市区环境空气AQI级别天数比较优良轻度污染中度污染重度污染严重污染城市优良率,%, 名次 ,天, ,天, ,天, ,天, ,天, ,天,舟山市 128 199 28 3 2 0 90.8 1丽水市 128 199 32 4 0 0 90.1 2台州市 91 232 35 6 1 0 88.5 3温州市 67 245 45 7 0 0 85.7 4衢州市 99 210 51 2 2 0 84.9 5宁波市 71 231 49 10 4 0 82.7 6绍兴市 41 225 70 18 6 0 73.9 7金华市 60 204 82 7 7 0 73.3 8杭州市 47 195 101 16 6 0 66.3 9嘉兴市 42 191 105 20 4 0 64.4 10湖州市 52 160 110 24 9 0 59.7 111,12月我省各设区市市区环境空气PM2.5浓度比较见表2。

温州节水行动实施方案温州市位于中国东南沿海地区,地处长江三角洲经济区和福建沿海经济区的交汇处,是浙江省的沿海重要城市。

温州市水资源总量不多,且受气候变化和人类活动的影响,水资源供需矛盾日益突出。

为了有效保护和合理利用水资源,温州市政府制定了《温州市节水行动实施方案》,旨在全面提高水资源利用效率,促进水资源的可持续利用。

一、方案背景。

温州市水资源总量有限,且受气候变化和人类活动的影响,水资源供需矛盾日益突出。

为了有效保护和合理利用水资源,温州市政府制定了《温州市节水行动实施方案》,旨在全面提高水资源利用效率,促进水资源的可持续利用。

二、方案目标。

1. 到2025年,全市水资源利用效率提高20%以上。

2. 到2030年,全市水资源利用效率提高30%以上。

3. 到2035年,全市水资源利用效率提高40%以上。

三、方案内容。

1. 推进水资源管理体制改革,建立健全水资源权属和水权交易制度,完善水资源价格形成机制。

2. 加强水资源保护,严格控制水土流失和水污染,加大水环境治理力度。

3. 提高农业节水技术水平,推广高效节水灌溉技术和设施农业,鼓励农民种植耐旱作物。

4. 加强城市节水管理,推广水-saving设备和技术,提高城市用水效率,鼓励居民节约用水。

5. 加强工业节水管理,推广循环水利用和水资源综合利用技术,推动工业用水结构调整。

6. 加强科技创新,加大对水资源节约利用技术研发和应用的支持力度,提高水资源利用效率。

四、方案保障。

1. 完善相关法律法规,确保水资源管理的科学性和合法性。

2. 加大财政投入,支持水资源管理和保护工作的开展。

3. 加强宣传教育,提高全民节水意识,形成良好的节水风气。

4. 建立健全监测评估体系,及时掌握水资源的动态变化,为决策提供科学依据。

五、方案效果评估。

1. 每年对全市水资源利用效率进行评估,及时发现问题并采取相应措施加以解决。

2. 每五年对节水行动实施方案进行总结和评估,及时调整和完善方案内容,确保方案的科学性和实效性。

2005年浙江省水资源公报一、综述2005年,全省平均降水量1661.1毫米,较常年略偏多,但年内降水的时空分布极为不均。

梅雨期18天(常年26天),全省平均梅雨量112.8毫米,比常年同期均值偏少54.2%。

全年影响我省的台风有5个,其中登陆台风两个,浙南和浙东沿海台汛期降水量明显偏多,造成了严重的洪涝灾害。

2005年全省总水资源量为1014.35亿立方米,其中地表水资源量999.36亿立方米。

产水系数0.59,产水模数97.7万立方米/平方公里。

全省人均水资源量为2175立方米。

全省157座大中型水库年末蓄水总量180.13亿立方米,比上年末减少6.79亿立方米。

地下水位降落漏斗面积,温瑞平原的永强比去年扩大13.1平方公里,杭嘉湖平原嘉兴市区减少41.3平方公里,平湖城关则较上年增大187平方公里。

全省总供水量为209.91亿立方米(比上年增加2.13亿立方米),其中地表水源供水量202.79亿立方米,占96.6%。

全省总用水量为209.91亿立方米,其中农田灌溉年用水量94.29亿立方米,占44.9%,农田亩均灌溉年用水量414立方米。

城乡居民人均年生活用水量44.5立方米(注:城镇公共用水和农村牲畜用水不计入生活用水量中),全省平均水资源利用率为20.7%。

全省总耗水量115.66亿立方米,平均耗水率为55.1%。

其中农田灌溉耗水量69.01亿立方米,占59.7%。

全省废污水排放总量43.6亿吨,火电厂冷却水排放量为5.13亿吨。

2005年全省江河水体仍存在不同程度的污染,其中城市内河、平原水网和各大水系流经城镇的河段污染较重,污染类型仍以有机污染为主。

全省各水库的水质较好,主要湖泊水体呈富营养~中营养状态。

二、降水量㈠分区降水量2005年,全省降水量为1661.1毫米(折合降水总量1723.99亿立方米),较多年平均降水量偏多3.6%,比2004年偏多18.8%。

2005年全省流域分区年降水量与2004年及多年平均值比较全省流域分区年降水量与2003年及多年平均比较0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.0鄱阳湖水系太湖水系钱塘江浙东诸河浙南诸河闽东诸河闽江全省降水量(毫米)500.01000.01500.02000.02500.0降水量(毫米)全省行政分区年降水量表与2003年及多年平均比较2005年全省行政分区年降水量与2004年及多年平均值比较㈡降水量的空间分布降水量地域分布不均,年降水量自西南向东北递减。

温州水厂可行性研究报告一、项目背景温州市位于浙江省东南沿海地区,是一座具有悠久历史的文化名城,也是中国东南沿海经济发达地区中心城市之一。

随着城市经济的快速发展,温州市的水资源问题日益凸显。

据温州市水务局统计,截至2021年底,全市仍有部分偏远地区的饮水安全得不到保障,特别是在干旱季节,居民的用水需求无法得到充分满足。

为了解决这一问题,温州市政府拟在温州市建设一座新的水厂,以提高全市居民的饮水安全保障水平。

二、项目地点本项目拟选址于温州市郊区的偏远地区,该地区水资源较为匮乏,居民饮水问题比较突出。

选址考虑要符合环保要求、工程建设条件成熟。

三、项目建设内容本项目的建设内容主要包括原水取水工程、水处理厂建设、配套设施建设等。

具体包括:引黄温州输水工程,新建一座水处理厂,新建配套管网,新建配套设施等。

四、项目建设规模本项目计划设计年供水能力为10万立方米/日,废水处理能力为3万立方米/日。

五、项目建设投资估算本项目总投资约为2.5亿元人民币。

六、项目建设期本项目的建设期为3年。

七、项目经济效益根据初步测算,本项目建成后,预计年收入约为1亿元人民币,年净利润约为5000万元人民币。

八、社会效益本项目建成后,可大幅提高温州市的供水能力,提高偏远地区居民的生活质量,进一步改善城市环境,为温州市的经济社会发展提供更好的保障。

九、风险分析本项目主要风险包括:原水取水工程难度大、水处理设备选型不合适、运行维护成本过高等。

在项目实施过程中,需积极应对这些风险,确保项目顺利推进。

十、环境影响评价本项目在建设和运营中,将积极配合相关部门做好环境保护工作,采取适当的环保措施,最大限度减少对周边环境的影响。

十一、项目可行性分析综合考虑项目的社会效益、经济效益以及风险分析,结合温州市的实际情况,本项目具备较高的可行性。

建议尽快启动项目立项程序。

十二、项目实施方案本项目实施方案主要包括:项目前期准备工作、设计阶段、建设阶段、运营阶段等。

水资源调查报告(通用13篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!水资源调查报告(通用13篇)在日常生活和工作中,报告有着举足轻重的地位,我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。

前言水是生命之源、生产之要、生态之基,人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情。

水是人类及一切生物赖以生存的必不可少的重要物质,是工农业生产、经济发展和环境改善不可替代的极为宝贵的自然资源。

温州地处浙江省东南沿海,受地理、气候等自然因素以及人为因素的影响,既有资源性、工程性缺水,又有水质性缺水。

如何做好水资源的合理开发利用、优化配置、节约保护、综合治理,是水行政主管部门的基本职责,定期编发水资源公报是水资源管理的一项重要基础工作,为水资源的开发利用、合理配置、管理保护和政府决策提供重要的参考依据。

《温州市水资源公报(2011)》在编制过程中,得到省水利厅、市水利局、各县(市、区)水利局及其他有关部门的领导、专家的大力支持和帮助,在此表示诚挚的谢意。

一水资源及开发利用概述我市地处浙江省东南沿海,多年平均降水量为1818.0毫米,折合水量212.46亿立方米;降水时空分布不均匀:山区大,平原小,海岛最小;汛期降水量一般占全年的2/3左右。

2011年,全市平均降水量1454.4毫米(折合水量为171.39亿立方米),较多年平均降水量偏少19.3%,较上年降水量偏少38.0%。

全市水资源总量为88.76亿立方米(其中:地表水资源量为87.13亿立方米,地下水资源量为1.63亿立方米),产水系数为0.52,产水模数为75.3万立方米/平方公里。

人均拥有水资源量为1112立方米。

全市19座大中型水库年末蓄水总量12.78亿立方米,较上年末减少0.92亿立方米。

全市总供水量为20.41亿立方米(其中:地下水0.50亿立方米),较上年减少0.76亿立方米。

全市总用水量为20.41亿立方米,其中:生产用水13.25亿立方米,生活用水5.14亿立方米,生态环境用水2.02亿立方米。

全市总耗水量12.55亿立方米,平均耗水率为61.5%。

总退水量5.29亿立方米。

全市水资源利用率为23.0%。

2011年全市入河退水量为2.91亿立方米,瓯江水系、飞云江水系水质总体较好,与去年基本持平;鳌江水系下游水质仍然较差;平原河网水质依然不容乐观,水质大多为劣Ⅴ类,温瑞塘河水质与去年相比略有好转;水源地水库水质总体良好。

二降水(一)降水总体情况2011年,全市平均降水量1454.4毫米(折合水量为171.39亿立方米),较多年平均降水量偏少19.3%,较上年降水量偏少38.0%,属平水偏枯年。

2011年全市年降水超过2000毫米站点只有两个(吴垟、峰文),其余站点年降水量低于2000毫米,其中最大年降水量是苍南县峰文站达2153.9毫米,最小是洞头县洞头站年降水量735.9毫米,最大年降水量是最小年降水量的2.93倍。

2011年各县(市、区)降水情况对比图(二)降水特点1、空间上、时间上分布不均,沿海小于山区2011年我市降水量空间上分布不均,沿海少于山区。

瑞安市平均雨量1458毫米,泰顺县平均雨量1691毫米,市区平均雨量1374毫米;山区峰文站年降水量2153.9毫米,海岛洞头站年降水量只有735.9毫米。

时间上降雨主要上集中在5-8月,占全年的62.0%,受东风波及台风外围等影响,我市7-8月平均雨量分别为263.7、341.1毫米,特别是8月26-31日,受“南玛都”台风外围气流影响,温州市普降特大暴雨,峰文站最大日雨量达193.0毫米,最大三天雨量达419.5.0毫米。

2、入梅早、出梅早,梅雨期短、雨量小2011年我市6 月10 日入梅,6 月26 日出梅,梅雨期为16 日。

梅雨期水雨情的主要特点为:入梅早出梅早,梅雨期偏短;梅雨量偏少,降雨时空分布不均;我市梅雨量91 毫米,仅为常年梅雨量(207 毫米)的44%,与2010 年相比,梅雨量减少了205毫米。

时间分布上,降雨集中在6月12 日和13日。

12日全市降雨37毫米,13日全市降雨31 毫米,两日降雨占整个梅雨期降雨的80%。

空间分布上,瑞安、文成、平阳三地雨量相对较大,均超过100 毫米,永嘉、乐清、洞头三地雨量较少,其中乐清、洞头雨量均为66 毫米,而永嘉雨量仅有57 毫米。

3、东风波暴雨7月受东风波雨影响,我市降水量丰富,7月平均雨量268毫米,超过多年平均20%,降雨中心为乐清市横溪流域,叶山、李家山月雨量超过530.0毫米,月最大站点为泰顺县杨寮站573.9毫米。

最大的1小时降水量出现在7月24日19时至20时,1小时雨量94毫米。

29日23时至30日2时,龙湾地区受锋面雨影响,龙湾区普降特大暴雨。

暴雨中心永强站最大1小时降雨量达105.5毫米,日雨量235毫米。

三水资源(一)水资源总量全市水资源总量为88.76亿立方米(其中:地表水资源量为87.13亿立方米,地下水资源量为1.63亿立方米),产水系数为0.52,产水模数为75.3万立方米/平方公里。

2011年各县(市、区)水资源总量分布图(二)地表水资源地表年径流深为793.4毫米,折合水量87.13亿立方米,比多年平均减少32.2%,比上年减少55.0%。

近十年来我市地表水资源总量情况图(三)地下水资源地下水资源总量为20.31亿立方米,扣除地表水与地下水重复计算量18.68亿立方米后,地下水资源量为1.63亿立方米。

(四)人均水资源量2011年全市人均拥有水资源量为1112立方米。

人均拥有水资源量高于全市人均水平的有泰顺县、文成县、永嘉县。

2011年各县(市、区)人均水资源量图(五)水库蓄水量全市建成大型水库1座,中型水库18座。

2011年大中型水库年末蓄水总量为12.78亿立方米,比上年减少了0.92亿立方米,其中珊溪水库比上年蓄水量减少0.71亿立方米。

2011年温州市大中型水库蓄水动态表(六)地下水降落漏斗随着龙湾区地下水禁限采工作的深入开展,永中片区的水井已基本关停,地下水位大幅度上升,已不再是永强平原的水位漏斗中心。

2011年监测水位最低值位于华迪钢业公司,年平均水位为-26.45m。

四供水量与用水量(一)供水量全市总供水量为20.41亿立方米,较上年减少0.76亿立方米。

其中地表水源供水量为19.91亿立方米,占97.6%;地下水源供水量0.5亿立方米,占2.4%。

在地表水源供水量中,蓄水工程供水量11.95亿立方米,占60.0%;引水工程供水量6.47亿立方米,占32.5%;提水工程供水量1.49亿立方米,占7.5%。

2011年地表水水源供水情况图(二)用水量全市总用水量为20.41亿立方米,其中:农业灌溉用水量为6.52亿立方米,占32.0%;林牧渔畜用水量为0.27亿立方米,占1.3%;工业用水量为6.46亿立方米,占31.6%;城镇公共用水1.68亿立方米,占8.2%;居民生活用水量为3.46亿立方米,占17.0%;生态与环境用水2.02亿立方米(不含环境配水1.50亿立方米),占9.9%。

2011年用水情况分布图(三)耗水量全市全年耗水量为12.55亿立方米,平均耗水率为61.5%。

其中农田灌溉耗水量为5.20亿立方米,占41.5%;林牧渔畜耗水量0.25亿立方米,占2.0%;工业耗水量2.45亿立方米,占19.6%;城镇公共耗水量0.83亿立方米,占6.6%;居民生活耗水量1.93亿立方米,占15.4%;生态环境耗水量1.88亿立方米(不含环境配水),占15.0%。

2011年耗水情况分布图(四)退水量全市日退水量为144.94万立方米,其中城镇居民生活、第二产业、第三产业退水量分别为29.96、95.13和19.85万立方米,年退水总量为5.29亿立方米。

全市年入河退水量为2.91亿立方米。

2011年日退水量分布图(五)用水指标2011年全市人均用水量239.63立方米,比去年减少7.5%;单位国内生产总值用水量66.51立方米/万元,比去年减少8.1%;单位工业增加值用水量40.76立方米/万元,比去年减少0.8%;城镇居民人均日用水量136.49升,与去年基本持平;农村居民人均日用水量97.26升,比去年增加0.6%;农田亩均灌溉用水量为347.07立方米,比去年增加8.4%。

2011年主要用水指标情况表项目单位2010年2011年备注人均用水量立方米259.00 239.63 -7.5% 单位国内生产总值用水量立方米/万元72.36 66.51 -8.1% 单位工业增加值用水量立方米/万元41.10 40.76 -0.8% 城镇居民生活人均日用水量升136.29 136.49 0.1% 农村居民生活人均日用水量升96.71 97.26 0.6% 农田灌溉亩均用水量立方米320.20 347.07 8.4% 注:2011年人口数据采用第六次人口普查成果。

(六)水资源利用率2011年全市平均水资源利用率为23.0%。

其中,市区水资源利用率为58.6%;乐清的水资源利用率为36.2%;洞头的水资源利用率为30.0%;苍南的水资源利用率为28.4%;瑞安的水资源利用率为26.7%;平阳的水资源利用率为21.3%;文成的水资源利用率为14.7%;永嘉的水资源利用率为14.1%;泰顺的水资源利用率为8.9%。

2011年各县(市、区)水资源利用率情况图五水质2011年,全市参与评价的水功能区水质监测断面共72个,代表59个水功能区,评价总河长为1391.0公里。

全年期水质达到地表水环境质量Ⅰ~Ⅲ类标准的水功能区数为41个,占评价总数的69.5%,达到地表水环境质量Ⅰ~Ⅲ类标准的河长为1083.6公里,占评价总河长的77.9%;水质达标的水功能区数为39个,占评价总数的66.1%,达标河长为1065.9公里,占评价总河长的76.6%,未达标河段的主要污染项目为氨氮、总磷与化学需氧量。

汛期水功能区水质较全年期、非汛期稍差,达标河长为987.9公里,河长达标率为71.0%。

参与评价的主要饮用水源地水质监测断面共18个,全年监测频次合计168次,基本项目及水源地补充项目均合格的频次为140次,合格比为83.3%,主要超标项目为总磷、总氮、pH以及水源地补充项目铁、锰。

大中型水库营养状态评价,珊溪、赵山渡、泽雅、桥墩、吴家园、淡溪、钟前、白石、金溪、林溪、百丈漈等11座大中型水库4~9月份的富营养化评分值在40.1~51.8之间,除林溪水库、百丈漈水库营养状态属于轻度富营养外,其余9座水库均为中营养。

(一)饮用水源地全市已开展监测的饮用水源地共计18处,分别为珊溪水库、赵山渡水库、泽雅水库、桥墩水库、吴家园水库、十八孔水库、白石水库、钟前水库、淡溪水库、岭尾水库、赤溪镇、吴界山、东门、芙蓉、圣和宫、溪底寮、大荆和山根(瓯江翻水站)。

全市饮用水源地水质总体良好,基本项目及水源地补充项目均合格的频次占总监测频次的比率为83.3%;但是夏季珊溪水库局部由于藻类异常繁殖导致个别月份出现水体pH>9.0的现象;十八孔水库总磷、总氮超标;泽雅水库、白石水库、山根(瓯江翻水站)、吴界山等水源地个别月份出现铁、锰超标现象。